第01课 中华文明的起源与早期国家 课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 第01课 中华文明的起源与早期国家 课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-24 07:50:50 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第1课

中华文明的起源与早期国家

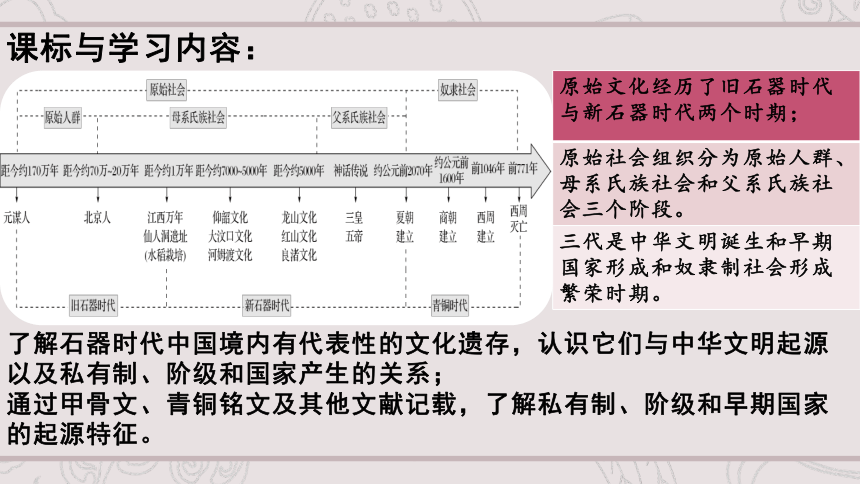

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

课标与学习内容:

原始文化经历了旧石器时代与新石器时代两个时期;

原始社会组织分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

三代是中华文明诞生和早期国家形成和奴隶制社会形成繁荣时期。

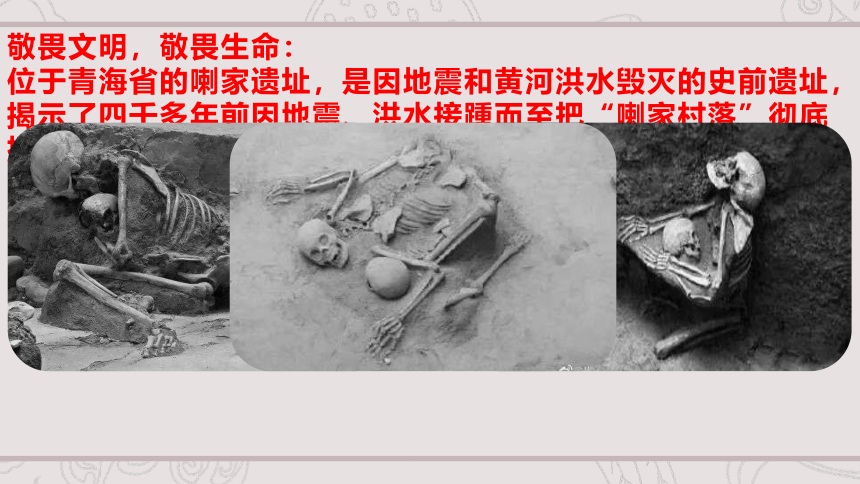

敬畏文明,敬畏生命:

位于青海省的喇家遗址,是因地震和黄河洪水毁灭的史前遗址,揭示了四千多年前因地震、洪水接踵而至把“喇家村落”彻底摧毁的过程。

在死亡来临时刻,母亲紧紧地护卫着自己的孩子,至死也没有松开……

图为距今约1万年江西万年仙人洞遗址,其出土的栽培稻和陶器,是现今已知世界上年代最早的栽培稻遗存和原始陶器之一。

中国江西仙人洞及出土距今2万年陶罐(组图)

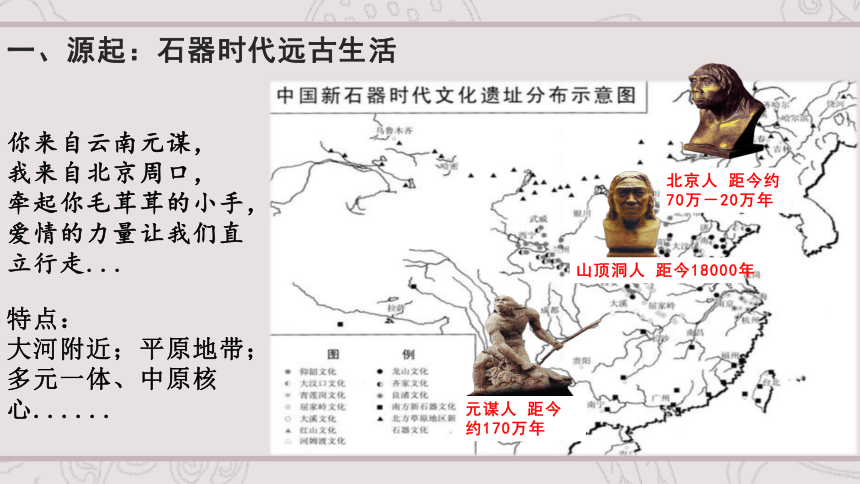

元谋人 距今约170万年

北京人 距今约70万-20万年

山顶洞人 距今18000年

特点:

大河附近;平原地带;多元一体、中原核心......

你来自云南元谋,

我来自北京周口,

牵起你毛茸茸的小手,

爱情的力量让我们直立行走...

一、源起:石器时代远古生活

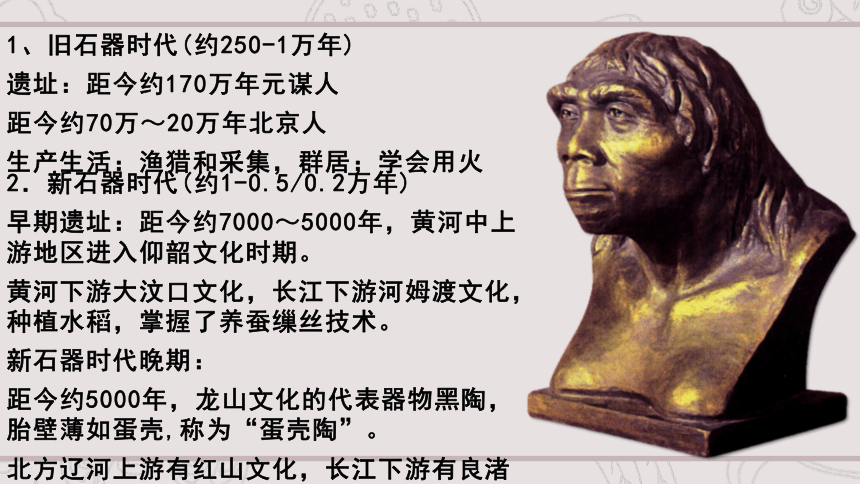

1、旧石器时代(约250-1万年)

遗址:距今约170万年元谋人

距今约70万~20万年北京人

生产生活:渔猎和采集,群居;学会用火

2.新石器时代(约1-0.5/0.2万年)

早期遗址:距今约7000~5000年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期。

黄河下游大汶口文化,长江下游河姆渡文化,种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术。

新石器时代晚期:

距今约5000年,龙山文化的代表器物黑陶,胎壁薄如蛋壳,称为“蛋壳陶”。

北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。

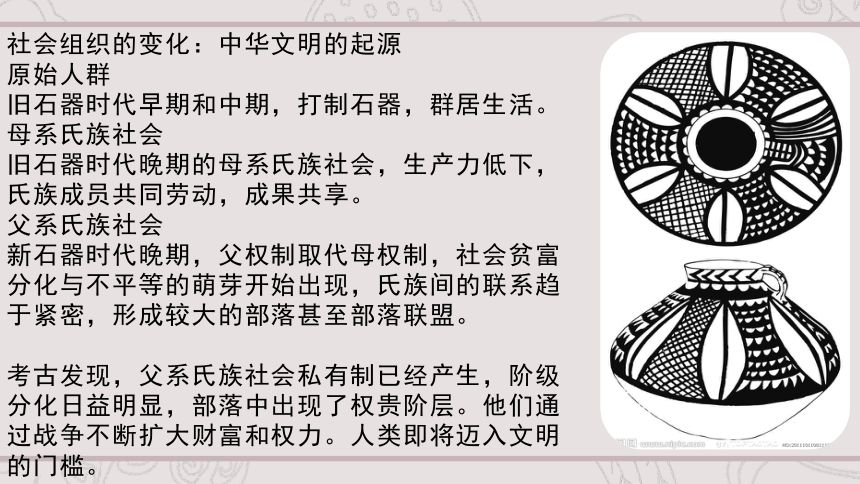

社会组织的变化:中华文明的起源

原始人群

旧石器时代早期和中期,打制石器,群居生活。

母系氏族社会

旧石器时代晚期的母系氏族社会,生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

父系氏族社会

新石器时代晚期,父权制取代母权制,社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

考古发现,父系氏族社会私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。他们通过战争不断扩大财富和权力。人类即将迈入文明的门槛。

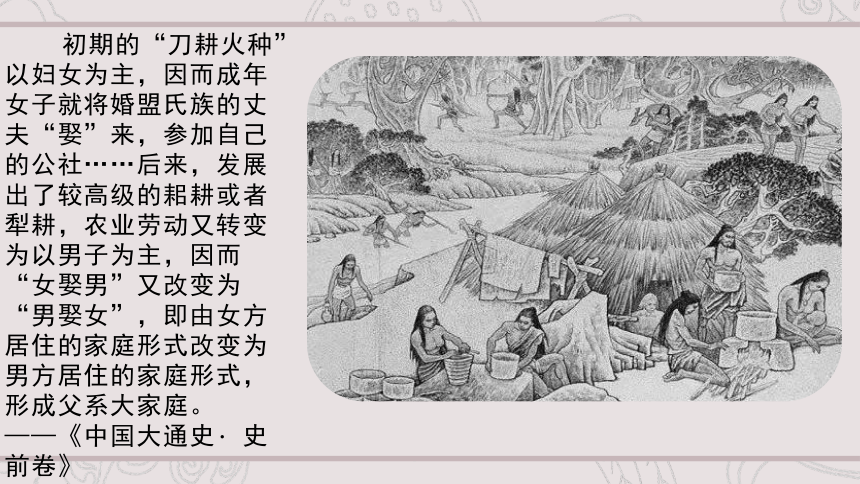

初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,形成父系大家庭。

——《中国大通史 史前卷》

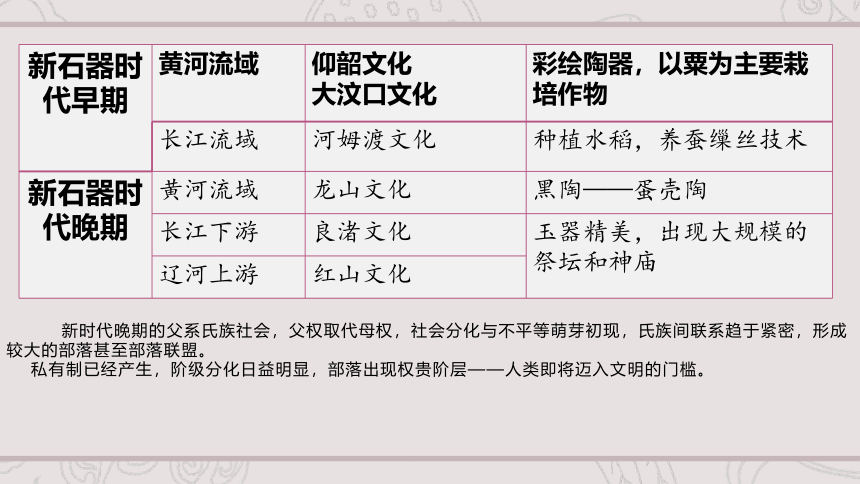

新石器时代早期 黄河流域 仰韶文化

大汶口文化 彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

长江流域 河姆渡文化 种植水稻,养蚕缫丝技术

新石器时代晚期 黄河流域 龙山文化 黑陶——蛋壳陶

长江下游 良渚文化 玉器精美,出现大规模的祭坛和神庙

辽河上游 红山文化

新时代晚期的父系氏族社会,父权取代母权,社会分化与不平等萌芽初现,氏族间联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落出现权贵阶层——人类即将迈入文明的门槛。

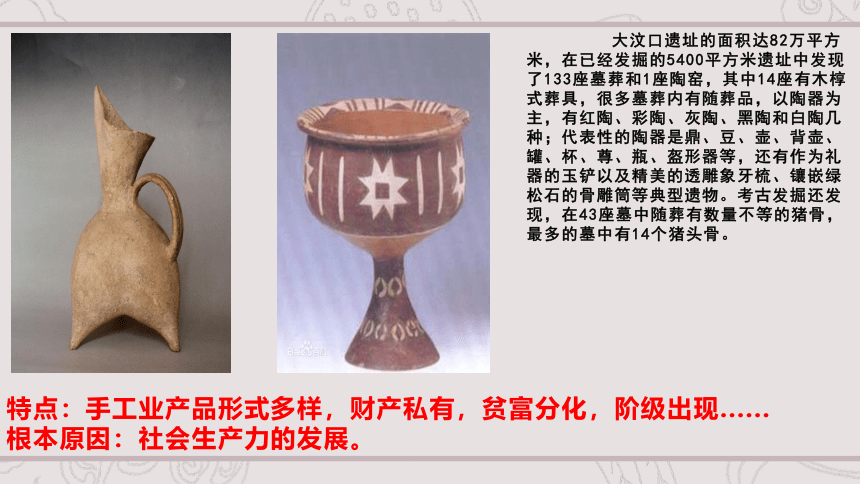

大汶口遗址的面积达82万平方米,在已经发掘的5400平方米遗址中发现了133座墓葬和1座陶窑,其中14座有木椁式葬具,很多墓葬内有随葬品,以陶器为主,有红陶、彩陶、灰陶、黑陶和白陶几种;代表性的陶器是鼎、豆、壶、背壶、罐、杯、尊、瓶、盔形器等,还有作为礼器的玉铲以及精美的透雕象牙梳、镶嵌绿松石的骨雕筒等典型遗物。考古发掘还发现,在43座墓中随葬有数量不等的猪骨,最多的墓中有14个猪头骨。

特点:手工业产品形式多样,财产私有,贫富分化,阶级出现......

根本原因:社会生产力的发展。

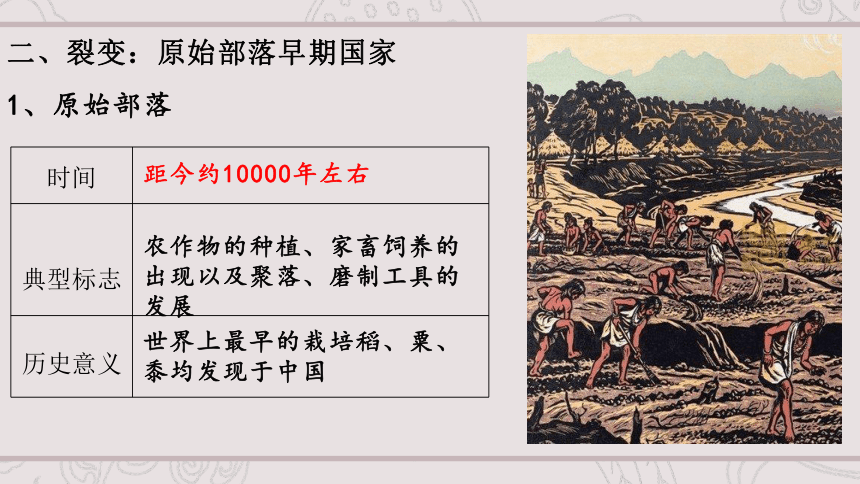

1、原始部落

二、裂变:原始部落早期国家

时间

典型标志

历史意义

距今约10000年左右

农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展

世界上最早的栽培稻、粟、黍均发现于中国

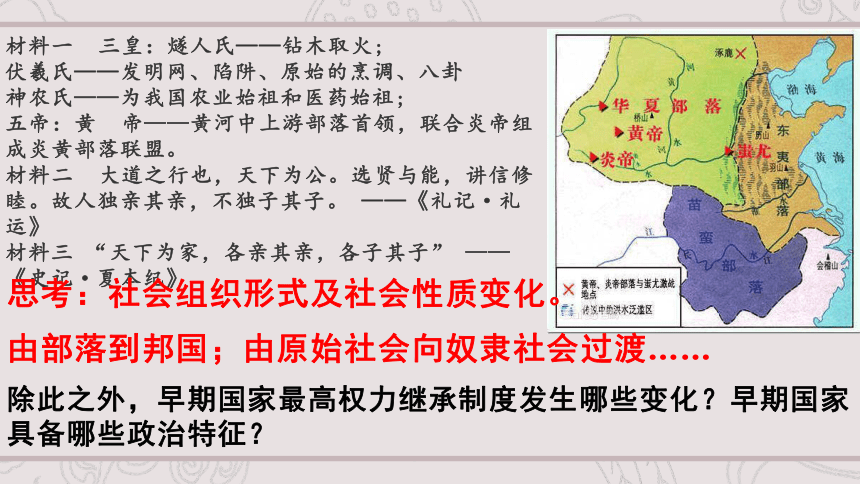

材料一 三皇:燧人氏——钻木取火;

伏羲氏——发明网、陷阱、原始的烹调、八卦

神农氏——为我国农业始祖和医药始祖;

五帝:黄 帝——黄河中上游部落首领,联合炎帝组成炎黄部落联盟。

材料二 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人独亲其亲,不独子其子。 ——《礼记·礼运》

材料三 “天下为家,各亲其亲,各子其子” ——《史记·夏本纪》

思考:社会组织形式及社会性质变化。

除此之外,早期国家最高权力继承制度发生哪些变化?早期国家具备哪些政治特征?

由部落到邦国;由原始社会向奴隶社会过渡……

禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国。——李学勤主编:《春秋左传正义》

昔,禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之。——黄永堂译注:《国语全译》

部落联盟首脑权力日益膨胀,已非普通意义上的部落首领,由此看出,大禹的确具有很强大的个人权威。以至到夏禹以后禅让转为世袭,标志着原始公社的解体和国家的诞生。

2、早期国家

夏朝的家国治理

(1)夏朝制度建设:

王位世袭:禹建夏,启夺王位,禅让制被王位世袭制取代。

王权特点:国事通过占卜方式决定,王权具有神秘色彩。

行政管理:中央设相、卿士等,掌管政务;地方封侯和伯。

(2)基本特点

早期国家出现,逐步形成以王位世袭制、分封制和宗法制为主要内容、以“家国一体”为主要特征的政治制度。

神权与王权结合;以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

关于启的继位:

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下。是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

古代文献中关于夏朝的记载主要集中在《尚书》《诗经》和《史记·夏本纪》中,但至今尚未发现像商周那样用甲骨文、金文来记录当时史实的材料。

中国历史第一个奴隶制王朝的建立者是禹,而不是启,禅让制是推举,王位世袭制是继承。禅让制体现了原始社会的民主性,原则是选贤任能,推举的首领没有任何特权。

“家天下”:

由天下为公到天下为家......

有人说:禅让制体现了民主,王位世袭制体现了专制。请思考:王位世袭制代替禅让制是历史的进步还是倒退?为什么?

王位世袭制代替禅让制是历史进步;

原因:

生产力的发展产物;

私有制发展产物;

阶级对立的产物。

任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

三、承萌:商周文明延续传承

1、殷商的制度流变

盘庚迁都 定于殷——殷朝

商朝 甲骨文 刻写占卜记录,是一种成熟的文字

殷墟-二里头遗址 出土许多青铜器,造型雄奇,纹饰华丽

国家机构完善 商王为最高统治者,下设有尹及各类事务官

内外服制度 内服—直接控制的王畿地区

外服—间接控制的方国和部落

政治势力 东到大海,西及陇西,南跨江汉,北至燕山

商朝内外服制度:

内服是商人本族活动区域,外服是商族以外附属国,通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族事务。

商王控制着联盟实权,与各附属国形成了支配与被支配关系。

周公……封建亲戚以蕃屏周。——李学勤主编:《春秋左传正义》

周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人焉,周之子孙苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。——蒋南华、罗书勤、杨寒清注译:《荀子全译》

根据材料并结合教材,西周分封制的目的、对象以及内容是什么?

目的:巩固统治。

对象:王族、功臣和先代贵族。内容:土地和人口。

2、西周的制度流变

材料 周公教成王说:“你得用心考虑诸侯谁纳贡,谁不纳贡。纳贡的如果礼貌不好,即是辱慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》

材料 天子适诸侯,曰巡守;巡守者,巡其所守也。诸侯朝天子,曰述职;述职者,述其职也。无非事者……一不朝则贬其爵,二不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子·告子》

根据材料说明受封诸侯对周王有哪些权利和义务?

诸侯应拥有的权利:“再分封、设置官员、建立武装、征派赋役...

诸侯该履行的义务:镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职...

阅读材料,结合教材回答问题:

材料 《荀子》记载周初,“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”

材料 宜侯矢铜簋,铭文记述了周王封宜侯并赏赐祭祀器皿、土地和奴隶之事。

根据材料概括分封制的特点。

特点:分封对象以同姓亲族为主体,也包括功臣、姻亲、殷商旧族等。同姓亲族封地多分布在富庶之地和战略要地。分封内容除土地外还有器物,人口等。

西周前期积极为主开发边区、加强统治、扩大疆域、政权严密......

分封制的影响:

西周后期消极为主诸侯势强、王权衰弱......

据载,在周公摄政时就分封了71国,其中大部分都是周的同姓子弟。

分封时要举行隆重的册封仪式,天子“授民授疆土”,将某地区的土地连同这片土地上的人民封赐给诸侯,由他们去建立国家。

诸侯要对天子承担镇守疆土、屏藩王室、缴纳贡物、朝觐述职、发兵从征等义务。

周朝的分封则主要是由统治部族对被征服地区主动进行的武装拓展,大大加强了王室对全国疆域的控制,巩固了周天子天下共主的地位,即所谓“率土之滨,莫非王臣”。

——摘编自张帆著《中国古代简史》

前提 西周建立,王室强大

目的 巩固统治

侯国 鲁、齐、燕、卫、宋、晋

内容 对象 周王把土地和人民分别授予王族、功臣和古代帝王的后代

义务 诸侯为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职

权利 诸侯在自己的封疆内再分封,有设置官员、建立武装、征派赋役等独立性

影响 积极 巩固王权、加强统治;开发边区、扩大疆域;国家政权由松散趋向严密

消极 诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性,随着诸侯国势力壮大,西周后期,分封制遭到破坏;等级森严、等级观念浓厚

【教材补遗】全面认识西周的分封制:

分封制是西周加强对疆域管理的一种行政制度。它利用血缘关系实行分封,起到了巩固政权的作用,但在周王室衰微后造成分裂割据。西周的宗法制则是以嫡长子继承制为核心,大宗和小宗既是家族血缘关系,也是政治上君臣隶属关系。

母,亲而不尊。——《礼记·表记》

古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

大宗能率小宗;小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。

——《白虎通义》

【教材补遗】项目 分封制 宗法制

不同点 目的 有效地统治辽阔的疆域 巩固分封制下形成的统治秩序,保证王权的稳定

核心 广建封国,“授土”“授民” 嫡长子继承制

内容 分封王族子弟、功臣和先代贵族后代做诸侯;规定诸侯的权利和义务 依据父系血缘关系的亲疏,以嫡长子继承制为原则,确立大宗与小宗

影响 加强了统治,开发了边疆,巩固了西周的统治,使国家走向强盛 保证了贵族的特权,有利于统治集团内部的稳定

结果 随着诸侯争霸局面的出现而走向崩溃 宗法观念得到传承,至今影响深远

联系 宗法制和分封制是西周政治制度的两大支柱,二者紧密结合,互为表里;其中分封制是宗法制在政治制度上的体现,宗法制是分封制的内核和纽带,宗法制保证了分封制的顺利推行和稳定实施

相辅相成

互为表里

宗法制是分配的规范原则

宗法制是分封制血缘传承

分封制是宗法制政治体现

分封制是权力的层层分配

《尚书大传》说:

“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建卫侯,五年营成周,六年制礼作乐。”

礼是维护宗法、分封等级的典章制度和礼仪规定,是各级贵族的生活准则。

3、西周灭亡:

“国人暴动”:公元前841年, “国人暴动”。周厉王出逃,诸侯共伯和被推举摄政,史称共和行政。公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱,攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

【教材补遗】宗法制特点:嫡长子继承制为核心,大宗和小宗具有相对性。血缘纽带与政治关系相结合,形成森严的社会等级。政权与族权紧密结合,家国一体。

中国早期政治制度特点:神权与王权相结合。以血缘关系为纽带组成国家政治结构(即家国一体或家国同构)。最高统治集团尚未实现权力的高度集中。形成了森严等级序列。夏商周政治制度前后沿袭,具有相对延续性和稳定性。

巩固练习:

李山在《中国文化史》一文中写到“古代中国人缺少外战的热情,但有守卫家邦的意志。重视血缘家族,关注人伦情感,崇尚家国认同,它不足以激发主动征战的热情,却足以产生‘执干戈以卫社稷’的道义精神。家国对于他们来说是生死于斯的土地。”对这一民族精神的形成有深刻影响的是( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制 D.军功制

【解析】“重视血缘家族,关注人伦情感,崇尚家国认同”,这是受宗法观念的影响,故选B项;分封制是指分封诸侯国,重视血缘家族祖,关注人伦情感主要受到宗法制的影响,排除A项;礼乐制是指奴隶社会的森严等级制,视血缘家族祖,关注人伦情感主要受到宗法制的影响,排除C项;军功制是指按照军功进行奖赏,可以激发主动征战的热情,排除D项。

巩固练习:

据《国语·鲁语上》记述,有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,自认是黄帝族的后裔。其中商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔。这反映了华夏先民( )

A.鲜明的血缘亲疏色彩 B.朴素的宗族宗法观念

C.久远的文化生活交流 D.共同的民族归属意识

【解析】根据题干中“有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来”可以推断出有虞氏和夏、商、周三族都认为拥有同一祖先,即都是黄帝的后裔,这体现出华夏先民已经有了共同的民族归属意识,故选D项;题干中主要述及有虞氏和夏、商、周三族都有共同的祖先,即黄帝,但没有述及他们之间的血缘亲疏关系,排除A项;题干内容仅是述及有虞氏和夏、商、周三族都有共同的祖先,即黄帝,但是题干后半部分又述及“商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔”说明商族与其他三个种族并不具有宗族关系,排除B项;题干内容仅是述及有虞氏和夏、商、周三族都认为拥有同一祖先,没有涉及这些种族之间的文化交流现象,排除C项。

社会经济性质:奴隶制社会经济

农业

土地制度—井田制

生产方式—奴隶集体劳动

生产工具—木石并用

手工

青铜铸造业,青铜时代养蚕缫丝技术的发展

黄河流域:后母戊大方鼎

长江上游:三星堆青铜器

长江中下游:江西大洋洲青铜器

4、三代经济文化

夏、商和西周的社会经济性质:以井田制为基础的奴隶制社会经济

农业的发展 土地制度:

井田制是基本土地制度。

生产工具:

农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。 井田制是西周时期的基本土地制度。周王把土地分赐给诸侯臣下,受田者只能世代享用,不得转让与买卖,并向周王交纳一定的贡赋。那时耕地沟洫纵横,如同井字,称为井田。

手工业成就 青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族普遍的衣着材料。

夏朝是中国历史上最早的国家,建立于公元前21世纪。夏朝开创的王位世袭制,为以后历代王朝所承袭。

随后的商朝,创造了以青铜器、甲骨文为代表的早期文明。到了西周时期,统治者实行分封制,通过各级贵族维系国家的统治。

政治上:夏朝的建立,标志着中国早期国家的诞生。随着王朝的兴衰更替,依次经历了夏、商、西周、东周(春秋战国)时期,同时也引起了政治制度的变革,相继形成了王位世袭制、分封制、宗法制、礼乐制等一系列制度。

经济上:随着社会生产力的变革,推动了社会经济的巨变。早期国家以奴隶制经济(井田制)为主。

文化上:商周时期以青铜器和甲骨文文明为主。

三、延伸与思考......

《左传·宣公三年》记载:

“公元前606年,楚庄王伐陆浑之戎,遂至于洛,观兵于周疆。周定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小轻重焉。”

第1课

中华文明的起源与早期国家

了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

课标与学习内容:

原始文化经历了旧石器时代与新石器时代两个时期;

原始社会组织分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

三代是中华文明诞生和早期国家形成和奴隶制社会形成繁荣时期。

敬畏文明,敬畏生命:

位于青海省的喇家遗址,是因地震和黄河洪水毁灭的史前遗址,揭示了四千多年前因地震、洪水接踵而至把“喇家村落”彻底摧毁的过程。

在死亡来临时刻,母亲紧紧地护卫着自己的孩子,至死也没有松开……

图为距今约1万年江西万年仙人洞遗址,其出土的栽培稻和陶器,是现今已知世界上年代最早的栽培稻遗存和原始陶器之一。

中国江西仙人洞及出土距今2万年陶罐(组图)

元谋人 距今约170万年

北京人 距今约70万-20万年

山顶洞人 距今18000年

特点:

大河附近;平原地带;多元一体、中原核心......

你来自云南元谋,

我来自北京周口,

牵起你毛茸茸的小手,

爱情的力量让我们直立行走...

一、源起:石器时代远古生活

1、旧石器时代(约250-1万年)

遗址:距今约170万年元谋人

距今约70万~20万年北京人

生产生活:渔猎和采集,群居;学会用火

2.新石器时代(约1-0.5/0.2万年)

早期遗址:距今约7000~5000年,黄河中上游地区进入仰韶文化时期。

黄河下游大汶口文化,长江下游河姆渡文化,种植水稻,掌握了养蚕缫丝技术。

新石器时代晚期:

距今约5000年,龙山文化的代表器物黑陶,胎壁薄如蛋壳,称为“蛋壳陶”。

北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。

社会组织的变化:中华文明的起源

原始人群

旧石器时代早期和中期,打制石器,群居生活。

母系氏族社会

旧石器时代晚期的母系氏族社会,生产力低下,氏族成员共同劳动,成果共享。

父系氏族社会

新石器时代晚期,父权制取代母权制,社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现,氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

考古发现,父系氏族社会私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层。他们通过战争不断扩大财富和权力。人类即将迈入文明的门槛。

初期的“刀耕火种”以妇女为主,因而成年女子就将婚盟氏族的丈夫“娶”来,参加自己的公社……后来,发展出了较高级的耜耕或者犁耕,农业劳动又转变为以男子为主,因而“女娶男”又改变为“男娶女”,即由女方居住的家庭形式改变为男方居住的家庭形式,形成父系大家庭。

——《中国大通史 史前卷》

新石器时代早期 黄河流域 仰韶文化

大汶口文化 彩绘陶器,以粟为主要栽培作物

长江流域 河姆渡文化 种植水稻,养蚕缫丝技术

新石器时代晚期 黄河流域 龙山文化 黑陶——蛋壳陶

长江下游 良渚文化 玉器精美,出现大规模的祭坛和神庙

辽河上游 红山文化

新时代晚期的父系氏族社会,父权取代母权,社会分化与不平等萌芽初现,氏族间联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。

私有制已经产生,阶级分化日益明显,部落出现权贵阶层——人类即将迈入文明的门槛。

大汶口遗址的面积达82万平方米,在已经发掘的5400平方米遗址中发现了133座墓葬和1座陶窑,其中14座有木椁式葬具,很多墓葬内有随葬品,以陶器为主,有红陶、彩陶、灰陶、黑陶和白陶几种;代表性的陶器是鼎、豆、壶、背壶、罐、杯、尊、瓶、盔形器等,还有作为礼器的玉铲以及精美的透雕象牙梳、镶嵌绿松石的骨雕筒等典型遗物。考古发掘还发现,在43座墓中随葬有数量不等的猪骨,最多的墓中有14个猪头骨。

特点:手工业产品形式多样,财产私有,贫富分化,阶级出现......

根本原因:社会生产力的发展。

1、原始部落

二、裂变:原始部落早期国家

时间

典型标志

历史意义

距今约10000年左右

农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展

世界上最早的栽培稻、粟、黍均发现于中国

材料一 三皇:燧人氏——钻木取火;

伏羲氏——发明网、陷阱、原始的烹调、八卦

神农氏——为我国农业始祖和医药始祖;

五帝:黄 帝——黄河中上游部落首领,联合炎帝组成炎黄部落联盟。

材料二 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人独亲其亲,不独子其子。 ——《礼记·礼运》

材料三 “天下为家,各亲其亲,各子其子” ——《史记·夏本纪》

思考:社会组织形式及社会性质变化。

除此之外,早期国家最高权力继承制度发生哪些变化?早期国家具备哪些政治特征?

由部落到邦国;由原始社会向奴隶社会过渡……

禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国。——李学勤主编:《春秋左传正义》

昔,禹致群神于会稽之山,防风氏后至,禹杀而戮之。——黄永堂译注:《国语全译》

部落联盟首脑权力日益膨胀,已非普通意义上的部落首领,由此看出,大禹的确具有很强大的个人权威。以至到夏禹以后禅让转为世袭,标志着原始公社的解体和国家的诞生。

2、早期国家

夏朝的家国治理

(1)夏朝制度建设:

王位世袭:禹建夏,启夺王位,禅让制被王位世袭制取代。

王权特点:国事通过占卜方式决定,王权具有神秘色彩。

行政管理:中央设相、卿士等,掌管政务;地方封侯和伯。

(2)基本特点

早期国家出现,逐步形成以王位世袭制、分封制和宗法制为主要内容、以“家国一体”为主要特征的政治制度。

神权与王权结合;以血缘关系为纽带形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权力的高度集中。

关于启的继位:

《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下。是禹名传天下于益,其实令启自取之。”

古代文献中关于夏朝的记载主要集中在《尚书》《诗经》和《史记·夏本纪》中,但至今尚未发现像商周那样用甲骨文、金文来记录当时史实的材料。

中国历史第一个奴隶制王朝的建立者是禹,而不是启,禅让制是推举,王位世袭制是继承。禅让制体现了原始社会的民主性,原则是选贤任能,推举的首领没有任何特权。

“家天下”:

由天下为公到天下为家......

有人说:禅让制体现了民主,王位世袭制体现了专制。请思考:王位世袭制代替禅让制是历史的进步还是倒退?为什么?

王位世袭制代替禅让制是历史进步;

原因:

生产力的发展产物;

私有制发展产物;

阶级对立的产物。

任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

三、承萌:商周文明延续传承

1、殷商的制度流变

盘庚迁都 定于殷——殷朝

商朝 甲骨文 刻写占卜记录,是一种成熟的文字

殷墟-二里头遗址 出土许多青铜器,造型雄奇,纹饰华丽

国家机构完善 商王为最高统治者,下设有尹及各类事务官

内外服制度 内服—直接控制的王畿地区

外服—间接控制的方国和部落

政治势力 东到大海,西及陇西,南跨江汉,北至燕山

商朝内外服制度:

内服是商人本族活动区域,外服是商族以外附属国,通过两种不同的管理制度来处理本族和臣服的外族事务。

商王控制着联盟实权,与各附属国形成了支配与被支配关系。

周公……封建亲戚以蕃屏周。——李学勤主编:《春秋左传正义》

周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人焉,周之子孙苟不狂惑者,莫不为天下之显诸侯。——蒋南华、罗书勤、杨寒清注译:《荀子全译》

根据材料并结合教材,西周分封制的目的、对象以及内容是什么?

目的:巩固统治。

对象:王族、功臣和先代贵族。内容:土地和人口。

2、西周的制度流变

材料 周公教成王说:“你得用心考虑诸侯谁纳贡,谁不纳贡。纳贡的如果礼貌不好,即是辱慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史》

材料 天子适诸侯,曰巡守;巡守者,巡其所守也。诸侯朝天子,曰述职;述职者,述其职也。无非事者……一不朝则贬其爵,二不朝则削其地,三不朝则六师移之。

——《孟子·告子》

根据材料说明受封诸侯对周王有哪些权利和义务?

诸侯应拥有的权利:“再分封、设置官员、建立武装、征派赋役...

诸侯该履行的义务:镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职...

阅读材料,结合教材回答问题:

材料 《荀子》记载周初,“(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。”

材料 宜侯矢铜簋,铭文记述了周王封宜侯并赏赐祭祀器皿、土地和奴隶之事。

根据材料概括分封制的特点。

特点:分封对象以同姓亲族为主体,也包括功臣、姻亲、殷商旧族等。同姓亲族封地多分布在富庶之地和战略要地。分封内容除土地外还有器物,人口等。

西周前期积极为主开发边区、加强统治、扩大疆域、政权严密......

分封制的影响:

西周后期消极为主诸侯势强、王权衰弱......

据载,在周公摄政时就分封了71国,其中大部分都是周的同姓子弟。

分封时要举行隆重的册封仪式,天子“授民授疆土”,将某地区的土地连同这片土地上的人民封赐给诸侯,由他们去建立国家。

诸侯要对天子承担镇守疆土、屏藩王室、缴纳贡物、朝觐述职、发兵从征等义务。

周朝的分封则主要是由统治部族对被征服地区主动进行的武装拓展,大大加强了王室对全国疆域的控制,巩固了周天子天下共主的地位,即所谓“率土之滨,莫非王臣”。

——摘编自张帆著《中国古代简史》

前提 西周建立,王室强大

目的 巩固统治

侯国 鲁、齐、燕、卫、宋、晋

内容 对象 周王把土地和人民分别授予王族、功臣和古代帝王的后代

义务 诸侯为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职

权利 诸侯在自己的封疆内再分封,有设置官员、建立武装、征派赋役等独立性

影响 积极 巩固王权、加强统治;开发边区、扩大疆域;国家政权由松散趋向严密

消极 诸侯在自己的领地内,享有相当大的独立性,随着诸侯国势力壮大,西周后期,分封制遭到破坏;等级森严、等级观念浓厚

【教材补遗】全面认识西周的分封制:

分封制是西周加强对疆域管理的一种行政制度。它利用血缘关系实行分封,起到了巩固政权的作用,但在周王室衰微后造成分裂割据。西周的宗法制则是以嫡长子继承制为核心,大宗和小宗既是家族血缘关系,也是政治上君臣隶属关系。

母,亲而不尊。——《礼记·表记》

古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

大宗能率小宗;小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。

——《白虎通义》

【教材补遗】项目 分封制 宗法制

不同点 目的 有效地统治辽阔的疆域 巩固分封制下形成的统治秩序,保证王权的稳定

核心 广建封国,“授土”“授民” 嫡长子继承制

内容 分封王族子弟、功臣和先代贵族后代做诸侯;规定诸侯的权利和义务 依据父系血缘关系的亲疏,以嫡长子继承制为原则,确立大宗与小宗

影响 加强了统治,开发了边疆,巩固了西周的统治,使国家走向强盛 保证了贵族的特权,有利于统治集团内部的稳定

结果 随着诸侯争霸局面的出现而走向崩溃 宗法观念得到传承,至今影响深远

联系 宗法制和分封制是西周政治制度的两大支柱,二者紧密结合,互为表里;其中分封制是宗法制在政治制度上的体现,宗法制是分封制的内核和纽带,宗法制保证了分封制的顺利推行和稳定实施

相辅相成

互为表里

宗法制是分配的规范原则

宗法制是分封制血缘传承

分封制是宗法制政治体现

分封制是权力的层层分配

《尚书大传》说:

“周公摄政,一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建卫侯,五年营成周,六年制礼作乐。”

礼是维护宗法、分封等级的典章制度和礼仪规定,是各级贵族的生活准则。

3、西周灭亡:

“国人暴动”:公元前841年, “国人暴动”。周厉王出逃,诸侯共伯和被推举摄政,史称共和行政。公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱,攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

【教材补遗】宗法制特点:嫡长子继承制为核心,大宗和小宗具有相对性。血缘纽带与政治关系相结合,形成森严的社会等级。政权与族权紧密结合,家国一体。

中国早期政治制度特点:神权与王权相结合。以血缘关系为纽带组成国家政治结构(即家国一体或家国同构)。最高统治集团尚未实现权力的高度集中。形成了森严等级序列。夏商周政治制度前后沿袭,具有相对延续性和稳定性。

巩固练习:

李山在《中国文化史》一文中写到“古代中国人缺少外战的热情,但有守卫家邦的意志。重视血缘家族,关注人伦情感,崇尚家国认同,它不足以激发主动征战的热情,却足以产生‘执干戈以卫社稷’的道义精神。家国对于他们来说是生死于斯的土地。”对这一民族精神的形成有深刻影响的是( )

A.分封制 B.宗法制 C.礼乐制 D.军功制

【解析】“重视血缘家族,关注人伦情感,崇尚家国认同”,这是受宗法观念的影响,故选B项;分封制是指分封诸侯国,重视血缘家族祖,关注人伦情感主要受到宗法制的影响,排除A项;礼乐制是指奴隶社会的森严等级制,视血缘家族祖,关注人伦情感主要受到宗法制的影响,排除C项;军功制是指按照军功进行奖赏,可以激发主动征战的热情,排除D项。

巩固练习:

据《国语·鲁语上》记述,有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来,自认是黄帝族的后裔。其中商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔。这反映了华夏先民( )

A.鲜明的血缘亲疏色彩 B.朴素的宗族宗法观念

C.久远的文化生活交流 D.共同的民族归属意识

【解析】根据题干中“有虞氏和夏、商、周三族祭祀的时候,不仅上推到本族的先王、先公,还更进一步把本族来源与黄帝族系联系起来”可以推断出有虞氏和夏、商、周三族都认为拥有同一祖先,即都是黄帝的后裔,这体现出华夏先民已经有了共同的民族归属意识,故选D项;题干中主要述及有虞氏和夏、商、周三族都有共同的祖先,即黄帝,但没有述及他们之间的血缘亲疏关系,排除A项;题干内容仅是述及有虞氏和夏、商、周三族都有共同的祖先,即黄帝,但是题干后半部分又述及“商族本属东夷族的一支,不是黄帝族的后裔”说明商族与其他三个种族并不具有宗族关系,排除B项;题干内容仅是述及有虞氏和夏、商、周三族都认为拥有同一祖先,没有涉及这些种族之间的文化交流现象,排除C项。

社会经济性质:奴隶制社会经济

农业

土地制度—井田制

生产方式—奴隶集体劳动

生产工具—木石并用

手工

青铜铸造业,青铜时代养蚕缫丝技术的发展

黄河流域:后母戊大方鼎

长江上游:三星堆青铜器

长江中下游:江西大洋洲青铜器

4、三代经济文化

夏、商和西周的社会经济性质:以井田制为基础的奴隶制社会经济

农业的发展 土地制度:

井田制是基本土地制度。

生产工具:

农业生产中主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。 井田制是西周时期的基本土地制度。周王把土地分赐给诸侯臣下,受田者只能世代享用,不得转让与买卖,并向周王交纳一定的贡赋。那时耕地沟洫纵横,如同井字,称为井田。

手工业成就 青铜铸造是手工业生产中的主要部门,青铜器种类繁多,劳动人民创造了灿烂的青铜文化。

我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,绢帛是商周贵族普遍的衣着材料。

夏朝是中国历史上最早的国家,建立于公元前21世纪。夏朝开创的王位世袭制,为以后历代王朝所承袭。

随后的商朝,创造了以青铜器、甲骨文为代表的早期文明。到了西周时期,统治者实行分封制,通过各级贵族维系国家的统治。

政治上:夏朝的建立,标志着中国早期国家的诞生。随着王朝的兴衰更替,依次经历了夏、商、西周、东周(春秋战国)时期,同时也引起了政治制度的变革,相继形成了王位世袭制、分封制、宗法制、礼乐制等一系列制度。

经济上:随着社会生产力的变革,推动了社会经济的巨变。早期国家以奴隶制经济(井田制)为主。

文化上:商周时期以青铜器和甲骨文文明为主。

三、延伸与思考......

《左传·宣公三年》记载:

“公元前606年,楚庄王伐陆浑之戎,遂至于洛,观兵于周疆。周定王使王孙满劳楚子。楚子问鼎之大小轻重焉。”

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进