日食和月食

图片预览

文档简介

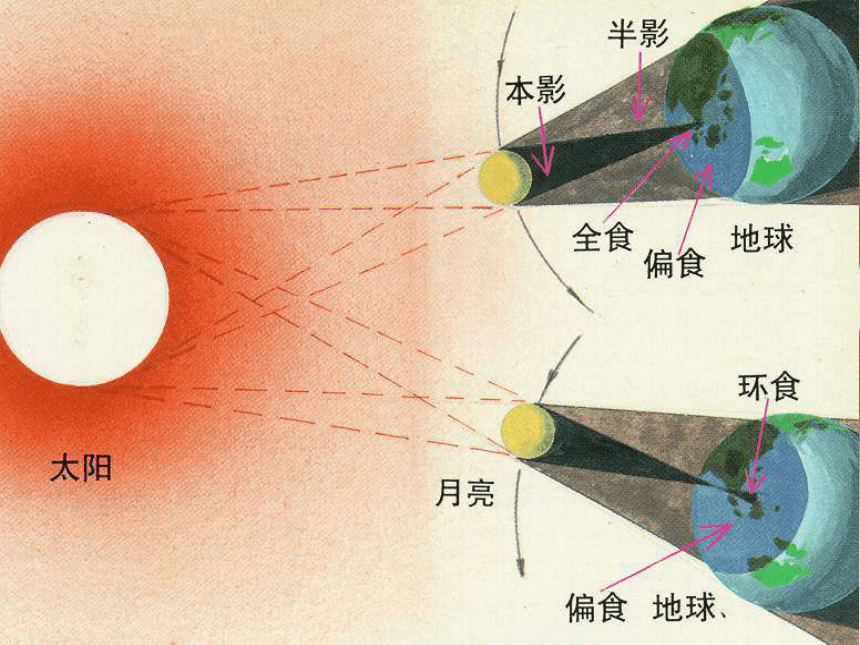

课件26张PPT。日食和月食 日食

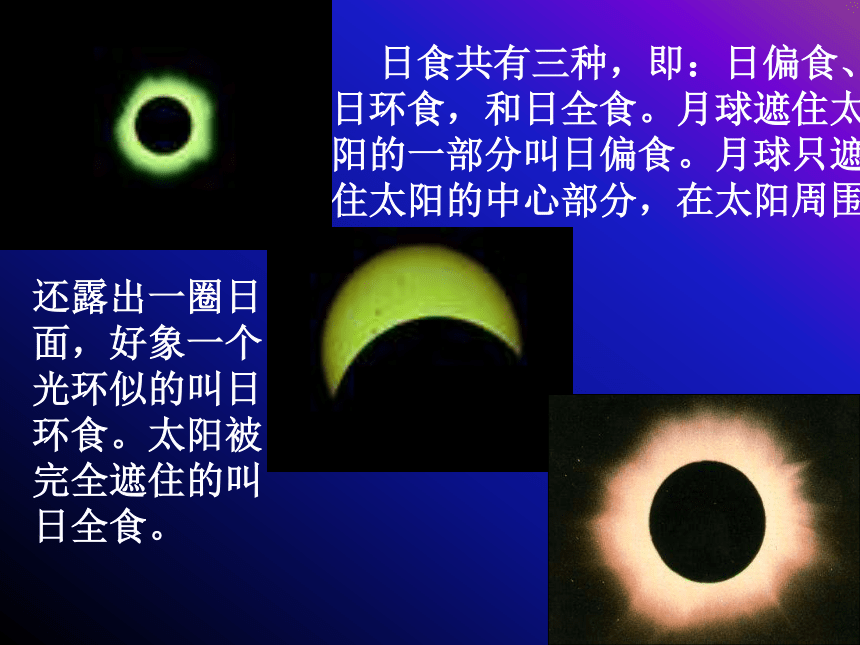

太阳圆面被月球遮掩的现象。 日食必定发生在“朔日” (即农历初一) 日食共有三种,即:日偏食、

日环食,和日全食。月球遮住太

阳的一部分叫日偏食。月球只遮

住太阳的中心部分,在太阳周围

还露出一圈日

面,好象一个

光环似的叫日

环食。太阳被

完全遮住的叫

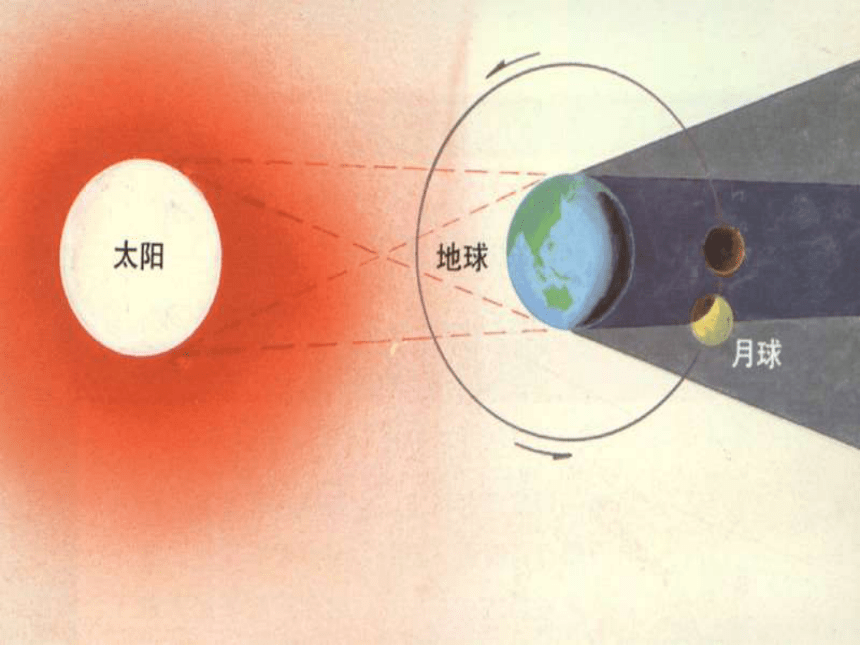

日全食。 所谓“食”就是指一个天体被另一个天体或其黑影全部或部分掩遮的天文景象。日食主要有日全食、日偏食及日环食三种;月食主要有月全食和月偏食两种。日食必发生在朔日,即农历初一(朔)。这是因为只有在那一天,月亮才会出现在太阳与地球之间的连线上,这样才有可能使月球挡住太阳而形成日食。同样地,月食一定出现在望日,即农历十五。 大家可能会问,为什么不是每个月的初一都会有日食,还有,为什么不是每个月的十五都会有月食呢?这是因为除了上面的条件外,影响日食和月食出现的还有其他因素。我们把地球围绕太阳公转的轨道称为黄道,把月球围绕地球公转的轨道称为白道。黄道平面与白道平面不是相同的,它们之间平均有5°09′的夹角,因此,只有当月球运行到黄道和白道的升交点和降交点附近时,才会发生日食。一次日全食的过程包括五个时期

初 亏

食 既

食 甚

生 光

复 圆

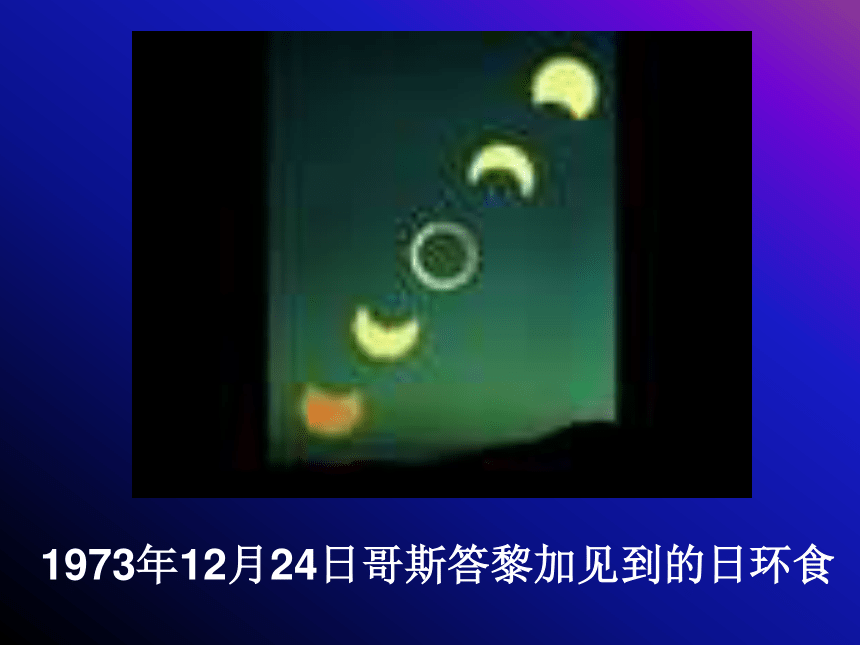

1973年12月24日哥斯答黎加见到的日环食 初 亏

由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻,称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。 食 既

从初亏开始,月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住。 生 光

食既后,月亮继续往东移动,当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间,称为生光,它是日全食结束的时刻。 复 圆

生光之后,月面继续移离日面,太阳被遮蔽的部分逐渐减少,当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那,即第二次外切时的位置关系称为复圆。太阳又呈现出圆盘形状,整个日全食宣告结束。 日食总是发生在新月朔日(即农历初一),但并不是每次朔日都发生月食,只有在朔日时月亮运行到白道和黄道的交点附近(即日月相合于黄白交点附近)才会发生日食。

日食是从日轮的西缘开始的,于东缘结束。 月食总是发生在满月望日(即农历的十五或十六),但并不是每次望日都发生月食,只有在望日时月亮运行到白道和黄道的交点附近(即日月相冲于黄白交点附近)才会发生月食。

月食是从月轮东缘开始的,于西缘结束,与日食相反。 在农历每月的十五、十六,月球运行

到和太阳相对的方向。这时如果地球和月

球的中心大致在同一条直线上,月球就会

进入地球的本影,而产生月全食。如果只

有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏

食。当月球进入地球的半影时,应该是半

影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易

察觉,故不称为月食,所以月食只有月全

食和月偏食两种。 月食的成因 在农历每月的十五、十六,月球运行

到和太阳相对的方向。这时如果地球和月

球的中心大致在同一条直线上,月球就会

进入地球的本影,而产生月全食。如果只

有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏

食。当月球进入地球的半影时,应该是半

影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易

察觉,故不称为月食,所以月食只有月全

食和月偏食两种。 日食和月食统称交食。由日月食的原

理可看出,交食的出现与日、地、月三者

的会合运动密切相关,此会合运动具有周

期性,所以日月食自然也应有周期性。交

食的周期是古代巴比伦人发现的,叫做“沙

罗周期”(“沙罗”是重复的意思),为18年

零11天多一点。即6585.32天。 对全地球而言,一年内最多发生3次,有

时1次也不发生,日食每年最多可发生5次,

最少也要发生2次。这么看来,每年发生日食

的次数比月食多,可是为什么人们总是看到

月食的机会比日食多呢?这是由于日食带的

范围小,地球上只有局部地区可见;对于某

一确定地点而言,平均每3年左右才可以看到

一次日偏食,300多年才可以看到一次日全

食。而月食一旦发生,处于夜晚的半个地球

上的人都可以看到,对某一地区平均而言,

看到月食的机会是发生月食次数的一半,因

此人们看到月食的机会比日食多。凌日现象

凌日:指地内行星圆面经过日面的现象。水星和金星距离太阳比地球距离太阳近,在绕日运行过程中有时会处在太阳与地球之间。这时,地球上的观测者可看到一小黑圆点在日面缓慢移动,这就是凌日现象。 水星和金星在地球公转轨道内侧运行,称为“内行星”,因此地球上可以看到水星凌日和金星凌日,不过地球、金星、水星的公转轨道互有倾斜,凌日现象就不是经常发生。水星凌日约每100年发生13次,金星每243年间只有4次。除了2003年5月7日可以看到水星凌日外,2004年6月8日又发生了金星凌日——上一次金星凌日发生在1882年。金 星 凌 日2004年6月8日凌日过程示意图凌始外切凌始内切凌 甚凌终内切凌终外切金 星 视 运 动 演 示

太阳圆面被月球遮掩的现象。 日食必定发生在“朔日” (即农历初一) 日食共有三种,即:日偏食、

日环食,和日全食。月球遮住太

阳的一部分叫日偏食。月球只遮

住太阳的中心部分,在太阳周围

还露出一圈日

面,好象一个

光环似的叫日

环食。太阳被

完全遮住的叫

日全食。 所谓“食”就是指一个天体被另一个天体或其黑影全部或部分掩遮的天文景象。日食主要有日全食、日偏食及日环食三种;月食主要有月全食和月偏食两种。日食必发生在朔日,即农历初一(朔)。这是因为只有在那一天,月亮才会出现在太阳与地球之间的连线上,这样才有可能使月球挡住太阳而形成日食。同样地,月食一定出现在望日,即农历十五。 大家可能会问,为什么不是每个月的初一都会有日食,还有,为什么不是每个月的十五都会有月食呢?这是因为除了上面的条件外,影响日食和月食出现的还有其他因素。我们把地球围绕太阳公转的轨道称为黄道,把月球围绕地球公转的轨道称为白道。黄道平面与白道平面不是相同的,它们之间平均有5°09′的夹角,因此,只有当月球运行到黄道和白道的升交点和降交点附近时,才会发生日食。一次日全食的过程包括五个时期

初 亏

食 既

食 甚

生 光

复 圆

1973年12月24日哥斯答黎加见到的日环食 初 亏

由于月亮自西向东绕地球运转,所以日食总是在太阳圆面的西边缘开始的。当月面的东边缘与月面的西边缘相外切的时刻,称为初亏。初亏也就是日食过程开始的时刻。 食 既

从初亏开始,月亮继续往东运行,太阳圆面被月亮遮掩的部分逐渐增大,当月面的东边缘与日面的东边缘相内切时,称为食既。此时整个太阳圆面被遮住。 生 光

食既后,月亮继续往东移动,当月面的西边缘和日面的西边缘相内切的瞬间,称为生光,它是日全食结束的时刻。 复 圆

生光之后,月面继续移离日面,太阳被遮蔽的部分逐渐减少,当月面的西边缘与日面的东边缘相切的刹那,即第二次外切时的位置关系称为复圆。太阳又呈现出圆盘形状,整个日全食宣告结束。 日食总是发生在新月朔日(即农历初一),但并不是每次朔日都发生月食,只有在朔日时月亮运行到白道和黄道的交点附近(即日月相合于黄白交点附近)才会发生日食。

日食是从日轮的西缘开始的,于东缘结束。 月食总是发生在满月望日(即农历的十五或十六),但并不是每次望日都发生月食,只有在望日时月亮运行到白道和黄道的交点附近(即日月相冲于黄白交点附近)才会发生月食。

月食是从月轮东缘开始的,于西缘结束,与日食相反。 在农历每月的十五、十六,月球运行

到和太阳相对的方向。这时如果地球和月

球的中心大致在同一条直线上,月球就会

进入地球的本影,而产生月全食。如果只

有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏

食。当月球进入地球的半影时,应该是半

影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易

察觉,故不称为月食,所以月食只有月全

食和月偏食两种。 月食的成因 在农历每月的十五、十六,月球运行

到和太阳相对的方向。这时如果地球和月

球的中心大致在同一条直线上,月球就会

进入地球的本影,而产生月全食。如果只

有部分月亮进入地球的本影,就产生月偏

食。当月球进入地球的半影时,应该是半

影食,但由于它的亮度减弱得很少,不易

察觉,故不称为月食,所以月食只有月全

食和月偏食两种。 日食和月食统称交食。由日月食的原

理可看出,交食的出现与日、地、月三者

的会合运动密切相关,此会合运动具有周

期性,所以日月食自然也应有周期性。交

食的周期是古代巴比伦人发现的,叫做“沙

罗周期”(“沙罗”是重复的意思),为18年

零11天多一点。即6585.32天。 对全地球而言,一年内最多发生3次,有

时1次也不发生,日食每年最多可发生5次,

最少也要发生2次。这么看来,每年发生日食

的次数比月食多,可是为什么人们总是看到

月食的机会比日食多呢?这是由于日食带的

范围小,地球上只有局部地区可见;对于某

一确定地点而言,平均每3年左右才可以看到

一次日偏食,300多年才可以看到一次日全

食。而月食一旦发生,处于夜晚的半个地球

上的人都可以看到,对某一地区平均而言,

看到月食的机会是发生月食次数的一半,因

此人们看到月食的机会比日食多。凌日现象

凌日:指地内行星圆面经过日面的现象。水星和金星距离太阳比地球距离太阳近,在绕日运行过程中有时会处在太阳与地球之间。这时,地球上的观测者可看到一小黑圆点在日面缓慢移动,这就是凌日现象。 水星和金星在地球公转轨道内侧运行,称为“内行星”,因此地球上可以看到水星凌日和金星凌日,不过地球、金星、水星的公转轨道互有倾斜,凌日现象就不是经常发生。水星凌日约每100年发生13次,金星每243年间只有4次。除了2003年5月7日可以看到水星凌日外,2004年6月8日又发生了金星凌日——上一次金星凌日发生在1882年。金 星 凌 日2004年6月8日凌日过程示意图凌始外切凌始内切凌 甚凌终内切凌终外切金 星 视 运 动 演 示

同课章节目录

- 第一单元 微小世界

- 1、放大镜

- 2、放大镜下的昆虫世界

- 3、放大镜下的晶体

- 4、怎样放得更大

- 5、用显微镜观察身边的生命世界(一)

- 6、用显微镜观察身边的生命世界(二)

- 7、用显微镜观察身边的生命世界(三)

- 8、微小世界和我们

- 第二单元 物质的变化

- 1、我们身边的物质

- 2、物质发生了什么变化

- 3、米饭、淀粉和碘酒的变化

- 4、小苏打和白醋的变化

- 5、铁生锈了

- 6、化学变化伴随的现象

- 7、控制铁生锈的速度

- 8、物质变化与我们

- 第三单元 宇宙

- 1、地球的卫星——月球

- 2、月相变化

- 3、我们来造“环形山”

- 4、日食和月食

- 5、太阳系

- 6、在星空中(一)

- 7、在星空中(二)

- 8、探索宇宙

- 第四单元 环境和我们

- 1、一天的垃圾

- 2、垃圾的处理

- 3、减少丢弃及重新使用

- 4、分类和回收利用

- 5、一天的生活用水

- 6、污水和污水处理

- 7、考察家乡的自然水域

- 8、环境问题和我们的行动