1.2用统计图表示数据 教案 六年级数学下册 苏教版

文档属性

| 名称 | 1.2用统计图表示数据 教案 六年级数学下册 苏教版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 346.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-24 13:58:20 | ||

图片预览

文档简介

1.2用统计图表示数据

教学目标

1.经历选择统计图描述数据的过程,知道要根据数据的特点以及解决问题的需要选择合适的统计图。

2.使学生经历运用统计知识和方法解决问题的过程,能对统计数据进行一些合理的分析和解释,感受数据所蕴含的信息,进一步积累统计活动经验,发展数据分析观念。

3.使学生在参与数据分析活动的过程中,进一步体会统计在日常生活中的广泛应用,感受数学与生活的联系,体验参与统计活动的乐趣,培养对数学学习的兴趣。

课时安排

1课时

教学重点

知道要根据数据的特点以及解决问题的需要选择合适的统计图。

教学难点

能根据需要,选择合适统计图直观、有效表示数据。

五、教学过程

(一)导入新课

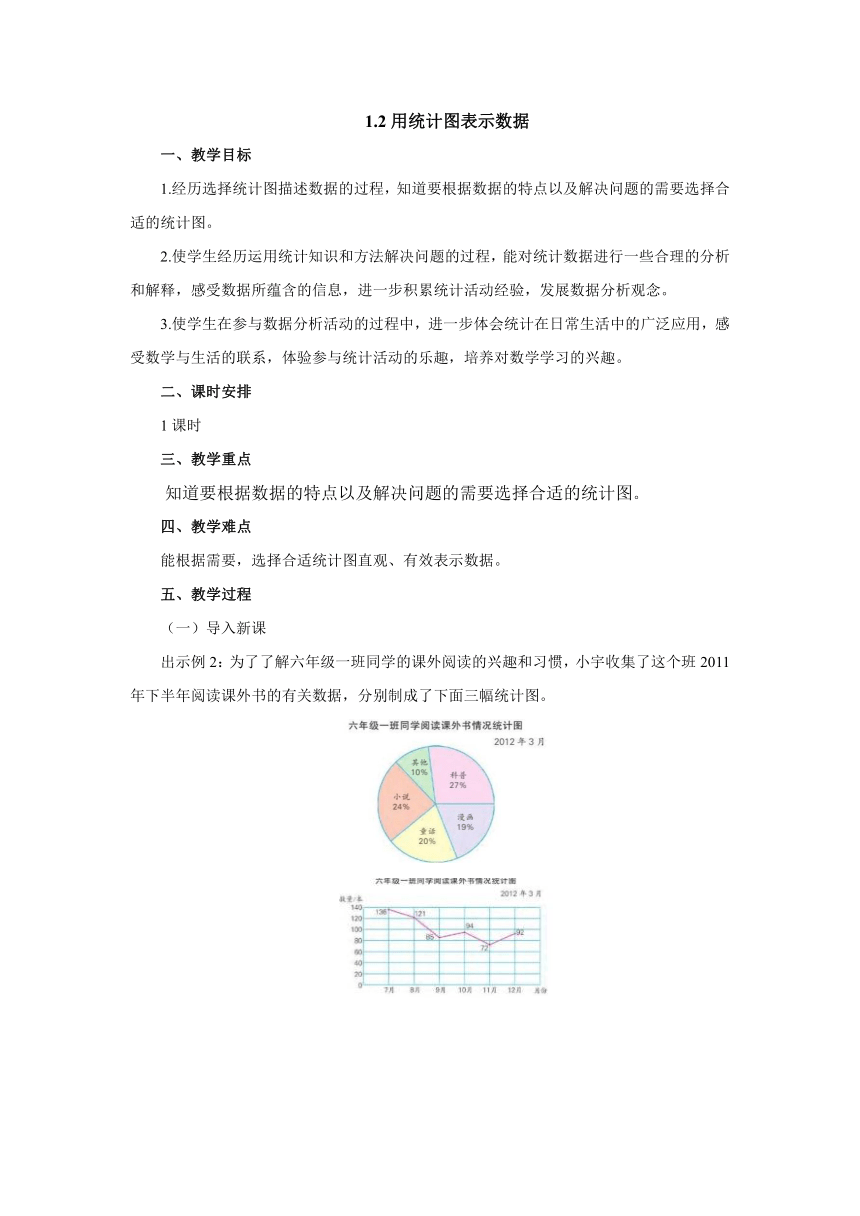

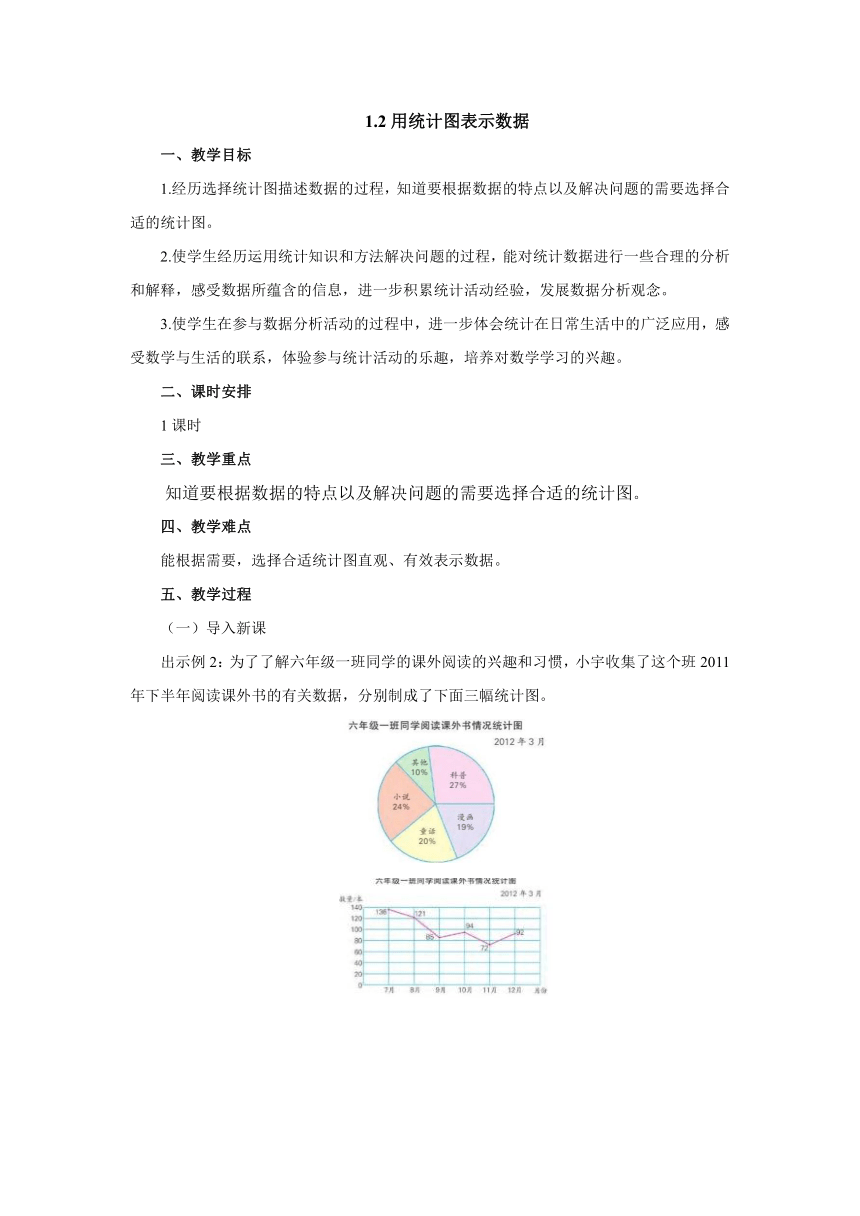

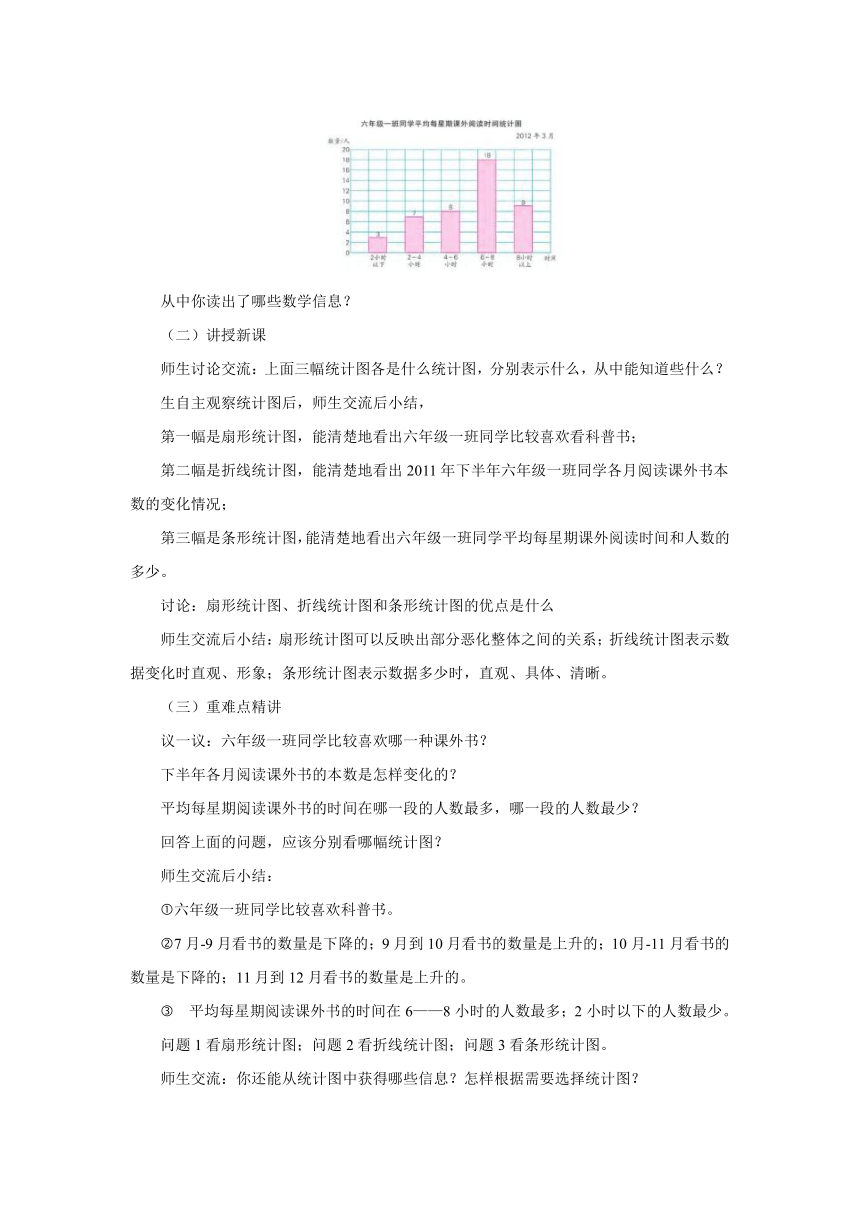

出示例2:为了了解六年级一班同学的课外阅读的兴趣和习惯,小宇收集了这个班2011年下半年阅读课外书的有关数据,分别制成了下面三幅统计图。

从中你读出了哪些数学信息?

讲授新课

师生讨论交流:上面三幅统计图各是什么统计图,分别表示什么,从中能知道些什么?

生自主观察统计图后,师生交流后小结,

第一幅是扇形统计图,能清楚地看出六年级一班同学比较喜欢看科普书;

第二幅是折线统计图,能清楚地看出2011年下半年六年级一班同学各月阅读课外书本数的变化情况;

第三幅是条形统计图,能清楚地看出六年级一班同学平均每星期课外阅读时间和人数的多少。

讨论:扇形统计图、折线统计图和条形统计图的优点是什么

师生交流后小结:扇形统计图可以反映出部分恶化整体之间的关系;折线统计图表示数据变化时直观、形象;条形统计图表示数据多少时,直观、具体、清晰。

重难点精讲

议一议:六年级一班同学比较喜欢哪一种课外书?

下半年各月阅读课外书的本数是怎样变化的?

平均每星期阅读课外书的时间在哪一段的人数最多,哪一段的人数最少?

回答上面的问题,应该分别看哪幅统计图?

师生交流后小结:

六年级一班同学比较喜欢科普书。

7月-9月看书的数量是下降的;9月到10月看书的数量是上升的;10月-11月看书的数量是下降的;11月到12月看书的数量是上升的。

平均每星期阅读课外书的时间在6——8小时的人数最多;2小时以下的人数最少。

问题1看扇形统计图;问题2看折线统计图;问题3看条形统计图。

师生交流:你还能从统计图中获得哪些信息?怎样根据需要选择统计图?

师生交流后小结:

要想清楚地看出各部分数量与总数量之间的关系,可以选择扇形统计图。

要反应数量的增减变化情况,可以选择折线统计图。

要想直观地看出数量多少。可以选择条形统计图。

归纳小结

通过刚才的探究,说说你的收获。

条形统计图能清楚地表示数量的多少。

折线统计图能直观地反映数量的变化情况。

扇形统计图能很清楚地表示出各部分数量与总数的关系。

(五)随堂检测

1、下面是李大伯家收入情况统计图。

(1)2012年李大伯家的哪项收入最多。哪项收入最少?各占年收入的百分之几?

(2)2012年李大伯家的各项收入分别是多少万元?

(3)2001——2012年,哪两年间李大伯家的收入增长最多?

(4)2012年李大伯家的年收入比2002年增长了百分之几?

回答上面的问题,你分别观察了那幅统计图?

下面两组数据,分别可以用什么统计图表示?说一说,画一画。

(1)六年级一班同学1——6年级时视力不良人数占全班人数的百分比情况统计。

(2)六年级一班同学本学期视力情况统计。

你是怎样评价六年级一班同学的视力情况?对他们有什么建议?

板书设计

用统计图表示数据

条形统计图能清楚地表示数量的多少。

折线统计图能直观地反映数量的变化情况。

扇形统计图能很清楚地表示出各部分数量与总数的关系。

作业布置

1、某商场一年中各月份电视机销售量的变化情况,用哪种统计图表示比较合适。

2、预习第7、8页的有关内容。

八、教学反思

教学目标

1.经历选择统计图描述数据的过程,知道要根据数据的特点以及解决问题的需要选择合适的统计图。

2.使学生经历运用统计知识和方法解决问题的过程,能对统计数据进行一些合理的分析和解释,感受数据所蕴含的信息,进一步积累统计活动经验,发展数据分析观念。

3.使学生在参与数据分析活动的过程中,进一步体会统计在日常生活中的广泛应用,感受数学与生活的联系,体验参与统计活动的乐趣,培养对数学学习的兴趣。

课时安排

1课时

教学重点

知道要根据数据的特点以及解决问题的需要选择合适的统计图。

教学难点

能根据需要,选择合适统计图直观、有效表示数据。

五、教学过程

(一)导入新课

出示例2:为了了解六年级一班同学的课外阅读的兴趣和习惯,小宇收集了这个班2011年下半年阅读课外书的有关数据,分别制成了下面三幅统计图。

从中你读出了哪些数学信息?

讲授新课

师生讨论交流:上面三幅统计图各是什么统计图,分别表示什么,从中能知道些什么?

生自主观察统计图后,师生交流后小结,

第一幅是扇形统计图,能清楚地看出六年级一班同学比较喜欢看科普书;

第二幅是折线统计图,能清楚地看出2011年下半年六年级一班同学各月阅读课外书本数的变化情况;

第三幅是条形统计图,能清楚地看出六年级一班同学平均每星期课外阅读时间和人数的多少。

讨论:扇形统计图、折线统计图和条形统计图的优点是什么

师生交流后小结:扇形统计图可以反映出部分恶化整体之间的关系;折线统计图表示数据变化时直观、形象;条形统计图表示数据多少时,直观、具体、清晰。

重难点精讲

议一议:六年级一班同学比较喜欢哪一种课外书?

下半年各月阅读课外书的本数是怎样变化的?

平均每星期阅读课外书的时间在哪一段的人数最多,哪一段的人数最少?

回答上面的问题,应该分别看哪幅统计图?

师生交流后小结:

六年级一班同学比较喜欢科普书。

7月-9月看书的数量是下降的;9月到10月看书的数量是上升的;10月-11月看书的数量是下降的;11月到12月看书的数量是上升的。

平均每星期阅读课外书的时间在6——8小时的人数最多;2小时以下的人数最少。

问题1看扇形统计图;问题2看折线统计图;问题3看条形统计图。

师生交流:你还能从统计图中获得哪些信息?怎样根据需要选择统计图?

师生交流后小结:

要想清楚地看出各部分数量与总数量之间的关系,可以选择扇形统计图。

要反应数量的增减变化情况,可以选择折线统计图。

要想直观地看出数量多少。可以选择条形统计图。

归纳小结

通过刚才的探究,说说你的收获。

条形统计图能清楚地表示数量的多少。

折线统计图能直观地反映数量的变化情况。

扇形统计图能很清楚地表示出各部分数量与总数的关系。

(五)随堂检测

1、下面是李大伯家收入情况统计图。

(1)2012年李大伯家的哪项收入最多。哪项收入最少?各占年收入的百分之几?

(2)2012年李大伯家的各项收入分别是多少万元?

(3)2001——2012年,哪两年间李大伯家的收入增长最多?

(4)2012年李大伯家的年收入比2002年增长了百分之几?

回答上面的问题,你分别观察了那幅统计图?

下面两组数据,分别可以用什么统计图表示?说一说,画一画。

(1)六年级一班同学1——6年级时视力不良人数占全班人数的百分比情况统计。

(2)六年级一班同学本学期视力情况统计。

你是怎样评价六年级一班同学的视力情况?对他们有什么建议?

板书设计

用统计图表示数据

条形统计图能清楚地表示数量的多少。

折线统计图能直观地反映数量的变化情况。

扇形统计图能很清楚地表示出各部分数量与总数的关系。

作业布置

1、某商场一年中各月份电视机销售量的变化情况,用哪种统计图表示比较合适。

2、预习第7、8页的有关内容。

八、教学反思