统编版选择性必修中册 9 《屈原列传》 课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修中册 9 《屈原列传》 课件(49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-24 20:55:52 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

导 入 新 课

他是中华大地上的一个英雄,经历千年的沧桑巨变。“路漫其修远兮,吾将上下而求索”是他的雄图壮志,更是一位爱国赤子矢志不渝的人生信约。《离骚》诉说着他的忠贞。在那样民不聊生的战乱时代,他用血肉诠释了心存百姓的胸襟,在那样朝秦暮楚的年代,他用生命回答了爱国精神。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”他的心与日月同辉。不做亡国奴的他,怀着赤诚的火热爱国之心和无尽的愤恨,抱石沉入泪罗江,留给人们一个永恒的高尚灵魂。他就是今天我们要学习的屈原。

. 走 近 屈 原

屈原,名平,字原。战国时期楚国诗人、政治家,我国历史上第一个伟大诗人,爱国主义诗人,第一位浪漫主义诗人,曾被推举为世界文化名人。

屈原,生活在时代大动荡的战国中期。当时,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治,举贤授能,励精图治。这就触动了贵族阶级的利益。遭到楚国贵族中的顽固派不断排挤,因此他一生为之奋斗的政治理想不能得到实现。他就用诗歌倾吐自己的忧愁幽思、缠绵悱恻的情绪。

代表作有《离骚》《天问》《九歌》《九章》。

《楚 辞》简 介

《楚辞》是继《诗经》之后我国又一部诗歌总集,收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品,西汉刘向辑。这些作品运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。

作 者 简 介

司马迁:(约前145-前80或前135-前93)字子长,西汉夏阳(今陕西韩城南)人,思想家、史学家、文学家,元封三年任太史令,后因替李陵辩解,得罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,发愤继续完成所著史籍。人称其书为《太史公书》,后称《史记》,该书对后代史学有深远的影响。

《史 记》 简 介

《史记》全书一百三十篇,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约3000年的历史;是我国二十四史中的第一部纪传体通史。鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

学习活动一:整体感知

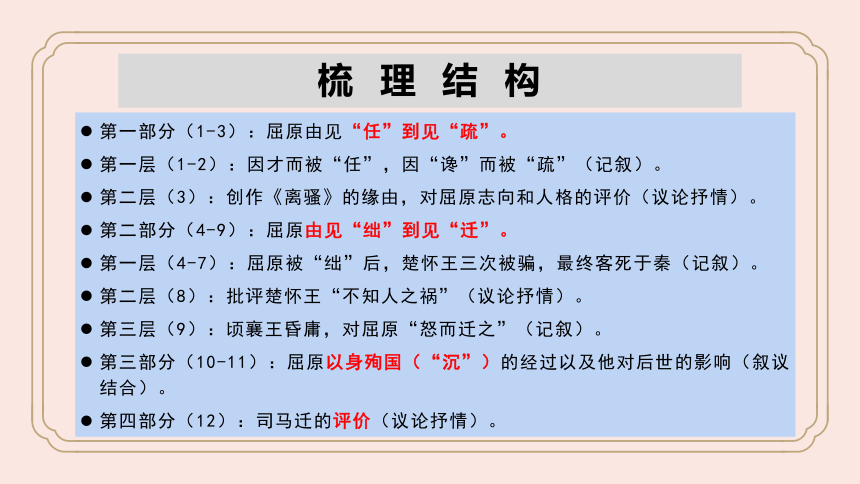

梳 理 结 构

第一部分(1-3):屈原由见“任”到见“疏”。

第一层(1-2):因才而被“任”,因“谗”而被“疏”(记叙)。

第二层(3):创作《离骚》的缘由,对屈原志向和人格的评价(议论抒情)。

第二部分(4-9):屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第三部分(10-11):屈原以身殉国(“沉”)的经过以及他对后世的影响(叙议结合)。

第四部分(12):司马迁的评价(议论抒情)。

学习活动二:字词积累

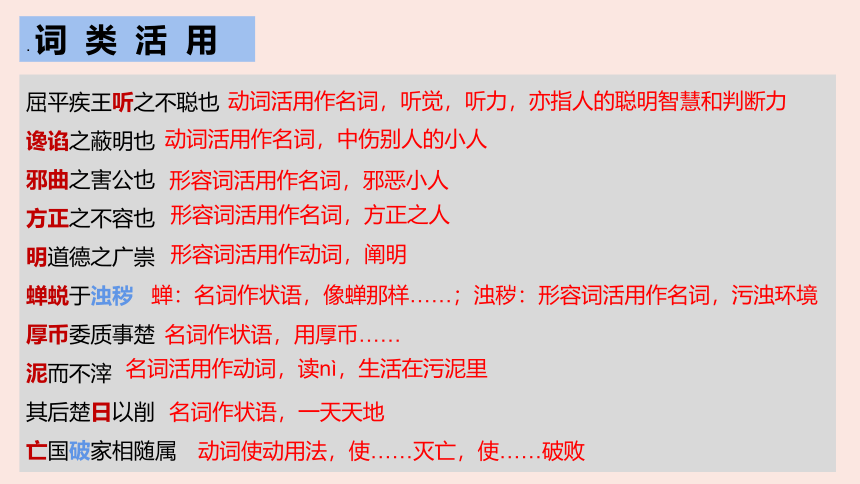

. 词 类 活 用

屈平疾王听之不聪也

谗谄之蔽明也

邪曲之害公也

方正之不容也

明道德之广崇

蝉蜕于浊秽

厚币委质事楚

泥而不滓

其后楚日以削

亡国破家相随属

动词活用作名词,听觉,听力,亦指人的聪明智慧和判断力

动词活用作名词,中伤别人的小人

形容词活用作名词,邪恶小人

形容词活用作名词,方正之人

形容词活用作动词,阐明

蝉:名词作状语,像蝉那样……;浊秽:形容词活用作名词,污浊环境

名词作状语,用厚币……

名词活用作动词,读nì,生活在污泥里

名词作状语,一天天地

动词使动用法,使……灭亡,使……破败

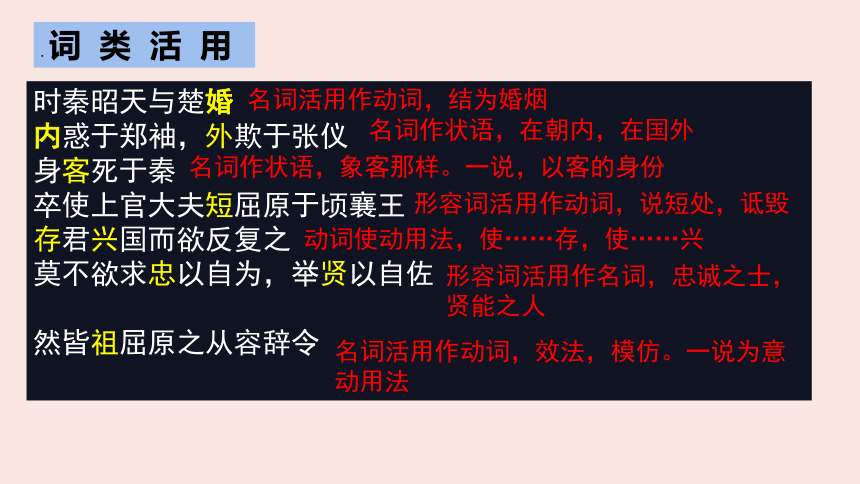

. 词 类 活 用

时秦昭天与楚婚

内惑于郑袖,外欺于张仪

身客死于秦

卒使上官大夫短屈原于顷襄王

存君兴国而欲反复之

莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

然皆祖屈原之从容辞令

名词活用作动词,结为婚烟

名词作状语,在朝内,在国外

名词作状语,象客那样。一说,以客的身份

形容词活用作动词,说短处,诋毁

动词使动用法,使……存,使……兴

形容词活用作名词,忠诚之士,贤能之人

名词活用作动词,效法,模仿。一说为意动用法

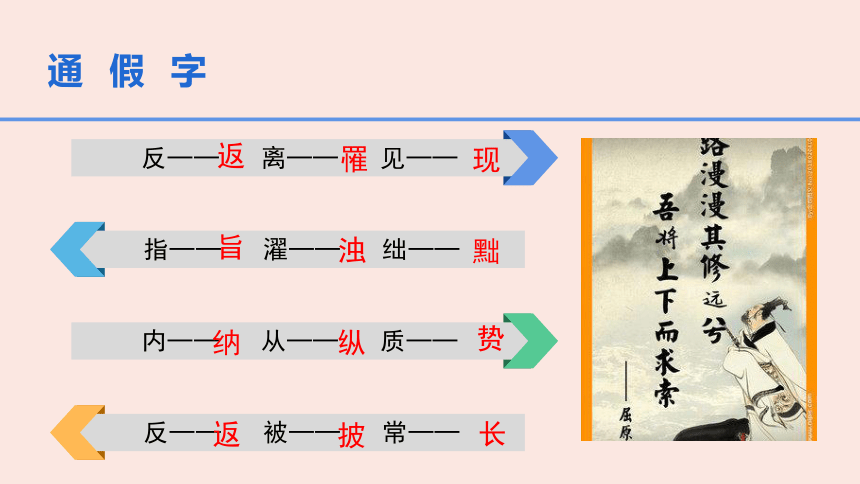

通 假 字

反── 离── 见──

内── 从── 质──

指── 濯── 绌──

反── 被── 常──

返

罹

现

旨

浊

黜

纳

纵

贽

返

披

长

古 今 异 义 词

明年,秦割汉中地与楚以和

设诡辩于怀王之宠姬郑袖

其存君兴国而欲反复之

颜色憔悴

古义:第二年。今义:今年的下一年

古义:欺诈的言论。今义:无理狡辩,动词

古义:返回(楚国)恢复(国家);今义:一遍又一遍;颠来倒去;重复的情况

古义:脸色。颜,颜面。色,气色。今义:物体光波通过视觉时所产生的印象

古 今 异 义 词

形容枯稿

而能与世推移

皆祖屈原之从容辞令

古义:形,形体。容,容貌。今义:对人或事物的形状或性质加以描绘

古义:变化。今义:移动

古义:此处指言语举动适度得体。今义:不慌不忙,不急迫,镇定自若的样子。

重 要 句 式

省 略 句

遂绝齐。

省略介词“遂绝(于)齐

二.又因厚币用事者臣勒尚。

省略谓语 “(赂)用事者”

判 断 句

“离骚”者,犹离忧也。

屈原者,名平,楚之同姓也。

重 要 句 式

倒 装 句

介宾短语后置

而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

卒使上官大夫短屈原于顷襄王。

以深入击秦,战于蓝田。

蝉蜕于污秽,以浮游于尘埃之外。

楚人即咎子兰以劝怀王入秦而不反也。

被 动 句

方正不容也

信而见疑,忠而被谤

身客死于秦,为天下笑

内惑于郑袖,外欺于张仪

数十年,竟为秦所灭

是以见放

宾 语 前 置

莫不欲求忠以自为

(否定句中代词“自”做宾语,前置,“自为 ( wéi ) ”与下文的“自佐”相对)

定 语 后 置

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎 ( 表反问,怎么……呢 )

人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

固 定 结 构

学习活动三:分析形象

. 整理年表

在位君王 境 遇 原 因 结 果

楚 怀 王 任左徒

任宪令

屈原既疏

屈原既绌

屈原既绌

顷 襄 王 三闾大夫

屈原放流

屈原见放

王甚任之

怒而疏平

作《离骚》

楚大困大破

楚王死于秦

屈原被迁

三致其志

怀石投江

博闻强志,明于治乱,娴于辞令

争宠而心害其能

忧愁幽思

楚王贪而信张仪

楚王不听亡赵不内入秦

短屈原于顷襄王

眷顾楚国,系心怀王

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖

概 括 生 平

如果用一个字概括他人生中的几个阶段,哪些字可以用到呢?

— — — —

任

疏

绌

迁

沉

. 屈 原 其 人

屈原是一个忠诚不阿、忠君爱国、远见卓识、才华出众的杰出人物。

一是才能出众。

二是通过对《离骚》的高度评价赞美了他志洁行廉、出淤泥而不染的精神气节。

三是通过写楚国的外交失败,显现了屈原对楚国的眷顾和怀念。

四是借批评楚怀王不识忠奸,衬托屈原的正直和忠诚。

五是借与渔父的对话表现了屈原矢志不渝的高贵品格。

六是通过写宋玉之徒来反衬屈原敢于直谏的品行。

屈 原 & 司马迁

屈原正道直行、志洁行廉、正直忠诚、直谏从容,这些品格体现在他的整个生平当中。但无论哪个人生阶段都可以用“悲”字来呈现司马迁的情怀,即为他的政治才能不被重用,志洁行廉的不被赏识,正直忠诚的不解,直谏从容的不听而痛惜。他满腹才华,他忠君爱国,君王对他却是:不用——不识——不解——不听。

司马迁在表现屈原的爱国主义精神时,有两个方面与一般文章不同,请找出。

把屈原的“眷顾楚国”同“心系怀王”紧密地结合在一起 (因古代君主是国家的象征 ),通过他的“忠君爱国”的思想集中表现他的爱国主义精神。屈原的爱国之心,不因楚国的治乱兴衰而改变,更不随个人的荣辱升沉而动摇。他对待祖国确是一颗丹心,一片赤诚,坚贞不移,至死不悔!

把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明了屈原的遭遇与祖国的命运是休戚相关的。

屈原的“志”

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

……

忠君爱国

坚持真理

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

小 结

屈原是一个忠诚不阿、忠君爱国、远见卓识、才华出众的爱国者,只是他生在了一个黑暗的时代,没有遇到一个英明的君主,所以他的才华,他的忠诚,只能伴随着遗憾,长留在汨罗江,这是时代的不幸,所以,司马迁对他只能深感“悲”。

第二课时

导入解题

导入课题

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,是屈原执着的追求;“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,是屈原的孤傲;《离骚》是屈原的心声,抱石沉降是他无奈的选择。屈原的理想,他的才华,终是随着滚滚流水淹没了,可悲,可叹!

学习活动一:围绕评价,解读其志

这段文字在全文中有何作用?

这段文字可以看成是全文的总纲。作者运用议论的表达方式,既是对屈原满腹才华、忠君爱国却不得重用得悲叹,还借贾生的责怪进一步对屈原的高尚品德再次升华,同时也借屈原的遭遇来抒发自己的复杂情感。

太史公曰:“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

太史公评价里说:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。”请结合文章第3段来分析。

故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

司马迁是怎样认识《离骚》的?屈原的“志”是什么?司马迁“悲其志”又是为什么?

《离骚》是屈原忧愁幽思时所作的,体现了他洁身自好,志洁行廉的品质。屈原之志既是一种政治抱负、治国宏图,更是一种理想主义激情,一种特立独行的精神。

司马迁既然是“悲其志”,而不是悲其人,司马迁的泣涕就不仅仅是针对屈原一个人,而是为天下所有怀有远大志向而难以实现的人而哭泣。

渔夫:子非三闾大夫欤?何故而至此?

屈原:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

太史公评价里说:“适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。”结合文章第10段,谈谈屈原投江前的情形,听听屈原与渔夫的对话。

渔夫:夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜而自令见放为?

屈原:吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世之温蠖乎!

从屈原与渔夫的对话中,我们可以看出他们思想有怎样的差异?认识到屈原有着怎样的品质?包含了司马迁什么样的感情?

两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。对话表达了作者对屈原人格的赞扬和景仰以及同情惋惜之情,其中也表现出对黑暗势力的强烈愤慨。屈原与渔父的对话,代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。一种是随波逐流,人云亦云;一种是矢志不渝,以死明志。

有人说,我们现代社会物欲横流,不少人或追逐名利,或阿谀奉承,或随波逐流,请联系现实,谈谈你的思考。

精神信仰是一个民族赖以长久生存的灵魂。无论时代如何变迁、环境如何变化,中华民族始终能保持强大战斗力,恰恰是因为人们心中有一座理想信念的高山,任凭风吹雨打,我自岿然不动。

今天,人们在用自己的方式守望着信仰的高山:杨靖宇面对敌人劝降凛然回答:“不必多说,开枪吧”,因为“忠贞不贰的意志是不会动摇”。焦裕禄忍着剧痛坚持工作,源于他“心中装着全体人民、唯独没有他自己”。李保国35年扎根太行,帮助群众脱贫致富,只因坚信“是共产党员,我就要为党负责”。中华民族的信仰彰显在“蛟龙”下海、“嫦娥”探月、北斗组网的创新中,体现在一年值乘69552公里的电力机车司机江彤、连续第四年实现年进尺10万米的大庆油田1205钻井队队员等无数人的坚守中。

学习活动二:归纳总结,感悟技巧

文章用很多的篇幅记叙楚国的命运,这些穿插在人物传记中的都是在屈原“既绌”后出现的,这就从侧面说明屈原的去留,关系着楚国的命运。同时,作者也意在通过记叙这些史实揭示楚王父子的昏庸无能,以及当朝重臣的贪婪鄙陋,这些昏聩无能和贪婪鄙陋之人,势必会让像屈原这样端方正直的人不能被朝廷所容,最后导致屈原自投汨罗江的悲剧发生。

本文明明是为屈原立传,为什么还要用相当长的篇幅记叙楚国的命运?

感 悟 技 巧

精湛的叙事

《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗笔勾勒了人物的生平事迹。但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强识,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就写出了屈原作为一位杰出政治家的才能。

感 悟 技 巧

叙议结合

全文四个部分都有“传”有“评”,因“传”而“评”,以“评”点“传”。议论方式各不相同,第一部分为评价式,第二部分为结语式,第三部分为陈述式,第四部分为比照式。

小结—— “ 传评结合 ”

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

感 悟 技 巧

语言浓厚的抒彩

本文具有浓厚的抒彩,叙中有情,倾向鲜明;议中有情,直抒胸臆。作者运用对偶、排比、反复、对比、比喻等修辞手法,增强了语言表达效果。

感 悟 技 巧

语言浓厚的抒彩

此外,司马迁在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远、流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以宫刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种感情有着直击人心的力量。

小 结

《屈原列传》是一篇兼具文学美和史学美的人物传记。司马迁用精湛的叙事、饱含感情的语言,叙议结合地既展现了屈原的高尚品德,也深情地赞扬了屈原的爱国精神,同时也表达了对统治者昏庸不察的愤慨。我们作为21世纪的新一代,除了学习屈原的忠诚不阿、矢志不渝等高尚品德外,还要学习他的爱国精神,因为有国才有家。

延伸拓展

拓展阅读

阅读《怀沙赋》中下列文字,理解屈原投江前的思想感慨。

浩浩沅、湘兮,分流汨兮。修路幽拂兮,道远忽兮。曾唫恒悲兮,永叹慨兮。世既莫吾知兮,人心不可谓兮。怀情抱质兮,独无匹兮。伯乐既殁兮,骥将焉程兮?人生禀命兮,各有所错兮。定心广志,余何畏惧兮?曾伤爰哀,永叹喟兮。世溷不吾知,心不可谓兮。知死不可让兮,愿勿爱兮。明以告君子兮,吾将以为类兮。

屈原投江前的思想感慨

这段文字,体现了屈原投江前,对楚国的留恋与绝望,对生死看得很淡,而对自己的志向却是坚定不移,他要做人类的楷模等思想感情。这些内容与课文第10段所展现的情形又是一致的。

屈原投身殉国的行为是积极的还是消极的?

这一做法是积极的。从屈原与渔夫的富有哲理的对话中,我们可以看出屈原以死保节的决心。在那“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了清醒的政治头脑。屈原自身洁白的品德节操使他“宁赴常流”“葬乎江鱼腹中”,也绝不“以身之察察,受物之汶汶”。这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了屈原对理想和正义的执着追求,对卑劣和腐败的切齿痛恨,屈原的死,是对当时邪恶势力的强烈控诉,也是对浑浑噩噩的人们的呼告和激励。

这一做法带有消极性。我们应该看到,屈原的这种反抗方式终究是消极的,同时他这种孤芳自赏、愤世嫉俗的思想感情,表现了他“国无人莫我知兮”的孤独感,也反映了他脱离人民、轻视群众的阶级局限和时代局限。

导 入 新 课

他是中华大地上的一个英雄,经历千年的沧桑巨变。“路漫其修远兮,吾将上下而求索”是他的雄图壮志,更是一位爱国赤子矢志不渝的人生信约。《离骚》诉说着他的忠贞。在那样民不聊生的战乱时代,他用血肉诠释了心存百姓的胸襟,在那样朝秦暮楚的年代,他用生命回答了爱国精神。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”他的心与日月同辉。不做亡国奴的他,怀着赤诚的火热爱国之心和无尽的愤恨,抱石沉入泪罗江,留给人们一个永恒的高尚灵魂。他就是今天我们要学习的屈原。

. 走 近 屈 原

屈原,名平,字原。战国时期楚国诗人、政治家,我国历史上第一个伟大诗人,爱国主义诗人,第一位浪漫主义诗人,曾被推举为世界文化名人。

屈原,生活在时代大动荡的战国中期。当时,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治,举贤授能,励精图治。这就触动了贵族阶级的利益。遭到楚国贵族中的顽固派不断排挤,因此他一生为之奋斗的政治理想不能得到实现。他就用诗歌倾吐自己的忧愁幽思、缠绵悱恻的情绪。

代表作有《离骚》《天问》《九歌》《九章》。

《楚 辞》简 介

《楚辞》是继《诗经》之后我国又一部诗歌总集,收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品,西汉刘向辑。这些作品运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。

作 者 简 介

司马迁:(约前145-前80或前135-前93)字子长,西汉夏阳(今陕西韩城南)人,思想家、史学家、文学家,元封三年任太史令,后因替李陵辩解,得罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,发愤继续完成所著史籍。人称其书为《太史公书》,后称《史记》,该书对后代史学有深远的影响。

《史 记》 简 介

《史记》全书一百三十篇,包括十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书,共五十二万六千五百字,叙述了上起黄帝,下到汉武帝太初四年约3000年的历史;是我国二十四史中的第一部纪传体通史。鲁迅赞誉它为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

学习活动一:整体感知

梳 理 结 构

第一部分(1-3):屈原由见“任”到见“疏”。

第一层(1-2):因才而被“任”,因“谗”而被“疏”(记叙)。

第二层(3):创作《离骚》的缘由,对屈原志向和人格的评价(议论抒情)。

第二部分(4-9):屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第三部分(10-11):屈原以身殉国(“沉”)的经过以及他对后世的影响(叙议结合)。

第四部分(12):司马迁的评价(议论抒情)。

学习活动二:字词积累

. 词 类 活 用

屈平疾王听之不聪也

谗谄之蔽明也

邪曲之害公也

方正之不容也

明道德之广崇

蝉蜕于浊秽

厚币委质事楚

泥而不滓

其后楚日以削

亡国破家相随属

动词活用作名词,听觉,听力,亦指人的聪明智慧和判断力

动词活用作名词,中伤别人的小人

形容词活用作名词,邪恶小人

形容词活用作名词,方正之人

形容词活用作动词,阐明

蝉:名词作状语,像蝉那样……;浊秽:形容词活用作名词,污浊环境

名词作状语,用厚币……

名词活用作动词,读nì,生活在污泥里

名词作状语,一天天地

动词使动用法,使……灭亡,使……破败

. 词 类 活 用

时秦昭天与楚婚

内惑于郑袖,外欺于张仪

身客死于秦

卒使上官大夫短屈原于顷襄王

存君兴国而欲反复之

莫不欲求忠以自为,举贤以自佐

然皆祖屈原之从容辞令

名词活用作动词,结为婚烟

名词作状语,在朝内,在国外

名词作状语,象客那样。一说,以客的身份

形容词活用作动词,说短处,诋毁

动词使动用法,使……存,使……兴

形容词活用作名词,忠诚之士,贤能之人

名词活用作动词,效法,模仿。一说为意动用法

通 假 字

反── 离── 见──

内── 从── 质──

指── 濯── 绌──

反── 被── 常──

返

罹

现

旨

浊

黜

纳

纵

贽

返

披

长

古 今 异 义 词

明年,秦割汉中地与楚以和

设诡辩于怀王之宠姬郑袖

其存君兴国而欲反复之

颜色憔悴

古义:第二年。今义:今年的下一年

古义:欺诈的言论。今义:无理狡辩,动词

古义:返回(楚国)恢复(国家);今义:一遍又一遍;颠来倒去;重复的情况

古义:脸色。颜,颜面。色,气色。今义:物体光波通过视觉时所产生的印象

古 今 异 义 词

形容枯稿

而能与世推移

皆祖屈原之从容辞令

古义:形,形体。容,容貌。今义:对人或事物的形状或性质加以描绘

古义:变化。今义:移动

古义:此处指言语举动适度得体。今义:不慌不忙,不急迫,镇定自若的样子。

重 要 句 式

省 略 句

遂绝齐。

省略介词“遂绝(于)齐

二.又因厚币用事者臣勒尚。

省略谓语 “(赂)用事者”

判 断 句

“离骚”者,犹离忧也。

屈原者,名平,楚之同姓也。

重 要 句 式

倒 装 句

介宾短语后置

而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

卒使上官大夫短屈原于顷襄王。

以深入击秦,战于蓝田。

蝉蜕于污秽,以浮游于尘埃之外。

楚人即咎子兰以劝怀王入秦而不反也。

被 动 句

方正不容也

信而见疑,忠而被谤

身客死于秦,为天下笑

内惑于郑袖,外欺于张仪

数十年,竟为秦所灭

是以见放

宾 语 前 置

莫不欲求忠以自为

(否定句中代词“自”做宾语,前置,“自为 ( wéi ) ”与下文的“自佐”相对)

定 语 后 置

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎 ( 表反问,怎么……呢 )

人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎

固 定 结 构

学习活动三:分析形象

. 整理年表

在位君王 境 遇 原 因 结 果

楚 怀 王 任左徒

任宪令

屈原既疏

屈原既绌

屈原既绌

顷 襄 王 三闾大夫

屈原放流

屈原见放

王甚任之

怒而疏平

作《离骚》

楚大困大破

楚王死于秦

屈原被迁

三致其志

怀石投江

博闻强志,明于治乱,娴于辞令

争宠而心害其能

忧愁幽思

楚王贪而信张仪

楚王不听亡赵不内入秦

短屈原于顷襄王

眷顾楚国,系心怀王

安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖

概 括 生 平

如果用一个字概括他人生中的几个阶段,哪些字可以用到呢?

— — — —

任

疏

绌

迁

沉

. 屈 原 其 人

屈原是一个忠诚不阿、忠君爱国、远见卓识、才华出众的杰出人物。

一是才能出众。

二是通过对《离骚》的高度评价赞美了他志洁行廉、出淤泥而不染的精神气节。

三是通过写楚国的外交失败,显现了屈原对楚国的眷顾和怀念。

四是借批评楚怀王不识忠奸,衬托屈原的正直和忠诚。

五是借与渔父的对话表现了屈原矢志不渝的高贵品格。

六是通过写宋玉之徒来反衬屈原敢于直谏的品行。

屈 原 & 司马迁

屈原正道直行、志洁行廉、正直忠诚、直谏从容,这些品格体现在他的整个生平当中。但无论哪个人生阶段都可以用“悲”字来呈现司马迁的情怀,即为他的政治才能不被重用,志洁行廉的不被赏识,正直忠诚的不解,直谏从容的不听而痛惜。他满腹才华,他忠君爱国,君王对他却是:不用——不识——不解——不听。

司马迁在表现屈原的爱国主义精神时,有两个方面与一般文章不同,请找出。

把屈原的“眷顾楚国”同“心系怀王”紧密地结合在一起 (因古代君主是国家的象征 ),通过他的“忠君爱国”的思想集中表现他的爱国主义精神。屈原的爱国之心,不因楚国的治乱兴衰而改变,更不随个人的荣辱升沉而动摇。他对待祖国确是一颗丹心,一片赤诚,坚贞不移,至死不悔!

把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明了屈原的遭遇与祖国的命运是休戚相关的。

屈原的“志”

疾王听之不聪……方正之不容

竭忠尽智以事其君

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕现

虽放流,眷顾楚国,系心怀王,冀幸……其存……

一篇之中三致志焉

……

忠君爱国

坚持真理

其志洁,故其称物芳

其行廉,故死而不容

自疏……蝉蜕……浮游……泥而不滓

举世混浊……众人皆醉……

宁赴常流而葬乎江鱼腹中

安能以皓皓之白而蒙世俗之温蠖

小 结

屈原是一个忠诚不阿、忠君爱国、远见卓识、才华出众的爱国者,只是他生在了一个黑暗的时代,没有遇到一个英明的君主,所以他的才华,他的忠诚,只能伴随着遗憾,长留在汨罗江,这是时代的不幸,所以,司马迁对他只能深感“悲”。

第二课时

导入解题

导入课题

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,是屈原执着的追求;“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,是屈原的孤傲;《离骚》是屈原的心声,抱石沉降是他无奈的选择。屈原的理想,他的才华,终是随着滚滚流水淹没了,可悲,可叹!

学习活动一:围绕评价,解读其志

这段文字在全文中有何作用?

这段文字可以看成是全文的总纲。作者运用议论的表达方式,既是对屈原满腹才华、忠君爱国却不得重用得悲叹,还借贾生的责怪进一步对屈原的高尚品德再次升华,同时也借屈原的遭遇来抒发自己的复杂情感。

太史公曰:“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。适长沙,过屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材游诸侯,何国不容,而自令若是!读《鵩鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

太史公评价里说:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。”请结合文章第3段来分析。

故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

司马迁是怎样认识《离骚》的?屈原的“志”是什么?司马迁“悲其志”又是为什么?

《离骚》是屈原忧愁幽思时所作的,体现了他洁身自好,志洁行廉的品质。屈原之志既是一种政治抱负、治国宏图,更是一种理想主义激情,一种特立独行的精神。

司马迁既然是“悲其志”,而不是悲其人,司马迁的泣涕就不仅仅是针对屈原一个人,而是为天下所有怀有远大志向而难以实现的人而哭泣。

渔夫:子非三闾大夫欤?何故而至此?

屈原:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。

太史公评价里说:“适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。”结合文章第10段,谈谈屈原投江前的情形,听听屈原与渔夫的对话。

渔夫:夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜而自令见放为?

屈原:吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白而蒙世之温蠖乎!

从屈原与渔夫的对话中,我们可以看出他们思想有怎样的差异?认识到屈原有着怎样的品质?包含了司马迁什么样的感情?

两相比照,突出了屈原高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。对话表达了作者对屈原人格的赞扬和景仰以及同情惋惜之情,其中也表现出对黑暗势力的强烈愤慨。屈原与渔父的对话,代表着两种不同的人生哲学、两种不同的品格操守、两种不同的政治取向。一种是随波逐流,人云亦云;一种是矢志不渝,以死明志。

有人说,我们现代社会物欲横流,不少人或追逐名利,或阿谀奉承,或随波逐流,请联系现实,谈谈你的思考。

精神信仰是一个民族赖以长久生存的灵魂。无论时代如何变迁、环境如何变化,中华民族始终能保持强大战斗力,恰恰是因为人们心中有一座理想信念的高山,任凭风吹雨打,我自岿然不动。

今天,人们在用自己的方式守望着信仰的高山:杨靖宇面对敌人劝降凛然回答:“不必多说,开枪吧”,因为“忠贞不贰的意志是不会动摇”。焦裕禄忍着剧痛坚持工作,源于他“心中装着全体人民、唯独没有他自己”。李保国35年扎根太行,帮助群众脱贫致富,只因坚信“是共产党员,我就要为党负责”。中华民族的信仰彰显在“蛟龙”下海、“嫦娥”探月、北斗组网的创新中,体现在一年值乘69552公里的电力机车司机江彤、连续第四年实现年进尺10万米的大庆油田1205钻井队队员等无数人的坚守中。

学习活动二:归纳总结,感悟技巧

文章用很多的篇幅记叙楚国的命运,这些穿插在人物传记中的都是在屈原“既绌”后出现的,这就从侧面说明屈原的去留,关系着楚国的命运。同时,作者也意在通过记叙这些史实揭示楚王父子的昏庸无能,以及当朝重臣的贪婪鄙陋,这些昏聩无能和贪婪鄙陋之人,势必会让像屈原这样端方正直的人不能被朝廷所容,最后导致屈原自投汨罗江的悲剧发生。

本文明明是为屈原立传,为什么还要用相当长的篇幅记叙楚国的命运?

感 悟 技 巧

精湛的叙事

《屈原列传》没有曲折、生动、完整的故事情节,而是根据文献记载,粗笔勾勒了人物的生平事迹。但是在这粗笔的叙述中,却饱含着司马迁对屈原的赞颂之情。如“博闻强识,明于治乱,娴于辞令”,寥寥数语,就写出了屈原作为一位杰出政治家的才能。

感 悟 技 巧

叙议结合

全文四个部分都有“传”有“评”,因“传”而“评”,以“评”点“传”。议论方式各不相同,第一部分为评价式,第二部分为结语式,第三部分为陈述式,第四部分为比照式。

小结—— “ 传评结合 ”

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

感 悟 技 巧

语言浓厚的抒彩

本文具有浓厚的抒彩,叙中有情,倾向鲜明;议中有情,直抒胸臆。作者运用对偶、排比、反复、对比、比喻等修辞手法,增强了语言表达效果。

感 悟 技 巧

语言浓厚的抒彩

此外,司马迁在屈原身上寄托了自己的身世之叹:屈原由于正道直行而被疏远、流放,自投汨罗江;司马迁由于敢于直言而被处以宫刑。正是这种身世之叹,使得司马迁以最真挚的情感歌颂了屈原的伟大崇高,以最大的怨愤揭露了统治者的昏庸不察,这种感情有着直击人心的力量。

小 结

《屈原列传》是一篇兼具文学美和史学美的人物传记。司马迁用精湛的叙事、饱含感情的语言,叙议结合地既展现了屈原的高尚品德,也深情地赞扬了屈原的爱国精神,同时也表达了对统治者昏庸不察的愤慨。我们作为21世纪的新一代,除了学习屈原的忠诚不阿、矢志不渝等高尚品德外,还要学习他的爱国精神,因为有国才有家。

延伸拓展

拓展阅读

阅读《怀沙赋》中下列文字,理解屈原投江前的思想感慨。

浩浩沅、湘兮,分流汨兮。修路幽拂兮,道远忽兮。曾唫恒悲兮,永叹慨兮。世既莫吾知兮,人心不可谓兮。怀情抱质兮,独无匹兮。伯乐既殁兮,骥将焉程兮?人生禀命兮,各有所错兮。定心广志,余何畏惧兮?曾伤爰哀,永叹喟兮。世溷不吾知,心不可谓兮。知死不可让兮,愿勿爱兮。明以告君子兮,吾将以为类兮。

屈原投江前的思想感慨

这段文字,体现了屈原投江前,对楚国的留恋与绝望,对生死看得很淡,而对自己的志向却是坚定不移,他要做人类的楷模等思想感情。这些内容与课文第10段所展现的情形又是一致的。

屈原投身殉国的行为是积极的还是消极的?

这一做法是积极的。从屈原与渔夫的富有哲理的对话中,我们可以看出屈原以死保节的决心。在那“举世混浊”“众人皆醉”的恶劣环境中,唯独屈原保持了清醒的政治头脑。屈原自身洁白的品德节操使他“宁赴常流”“葬乎江鱼腹中”,也绝不“以身之察察,受物之汶汶”。这种洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神,表现了屈原对理想和正义的执着追求,对卑劣和腐败的切齿痛恨,屈原的死,是对当时邪恶势力的强烈控诉,也是对浑浑噩噩的人们的呼告和激励。

这一做法带有消极性。我们应该看到,屈原的这种反抗方式终究是消极的,同时他这种孤芳自赏、愤世嫉俗的思想感情,表现了他“国无人莫我知兮”的孤独感,也反映了他脱离人民、轻视群众的阶级局限和时代局限。