统编版语文必修下册 14.1 《促织》 课件(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修下册 14.1 《促织》 课件(19张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-25 08:45:49 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

作者介绍

蒲松龄,山东淄川人,字留仙,一字剑臣,别号柳泉。

从小热衷功名,19岁参加科举考试,

连中县、府、道的第一,但此后却屡

试不第,挤不进官场。他的大半生在

家乡过着清苦的塾师生活,因而和人

民接触的机会较多,对统治阶级的种

种罪恶有所不满。

写鬼写妖,高人一等

刺贪刺虐,入木三分

作品介绍:

聊斋是作者的书斋名,志异就是记载奇闻怪事。其中收集大量的民间神话传说,书中极大部分以狐仙鬼怪、鱼精花妖为题材,用以讽刺现实,寄托孤愤。

《聊斋》最突出的特点,就是借前朝的故事,来揭露当时的社会的黑暗社会现实。批露的锋芒直指当朝最高统治者——天子。

艺术特色,则诚如鲁迅先生说的:“用传奇之法,而以志怪之状,如在目前”。情节委婉曲折,布局巧妙,结构严谨,语言精练,善于叙事。

故事情节

1、序幕:交代故事背景 朝廷征促织

2、开端:成名被摊派交纳促织

3、发展:成妻卜促织 成名按图索促织

4、高潮:成子毙促织 化促织 斗促织

5、结局:成名献促织

6、尾声:作者评促织

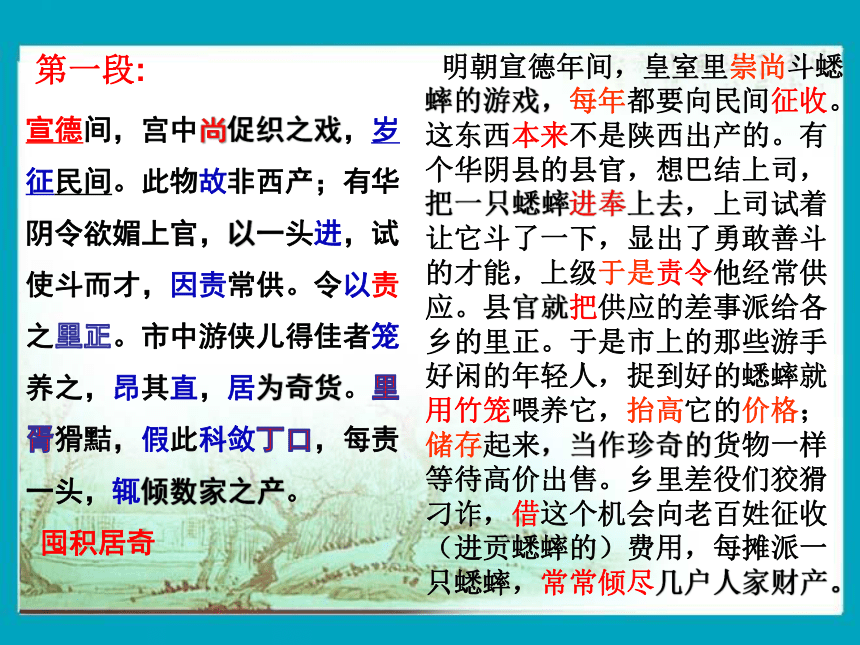

第一段:

明朝宣德年间,皇室里崇尚斗蟋蟀的游戏,每年都要向民间征收。这东西本来不是陕西出产的。有个华阴县的县官,想巴结上司,把一只蟋蟀进奉上去,上司试着让它斗了一下,显出了勇敢善斗的才能,上级于是责令他经常供应。县官就把供应的差事派给各乡的里正。于是市上的那些游手好闲的年轻人,捉到好的蟋蟀就用竹笼喂养它,抬高它的价格;储存起来,当作珍奇的货物一样等待高价出售。乡里差役们狡猾刁诈,借这个机会向老百姓征收(进贡蟋蟀的)费用,每摊派一只蟋蟀,常常倾尽几户人家财产。

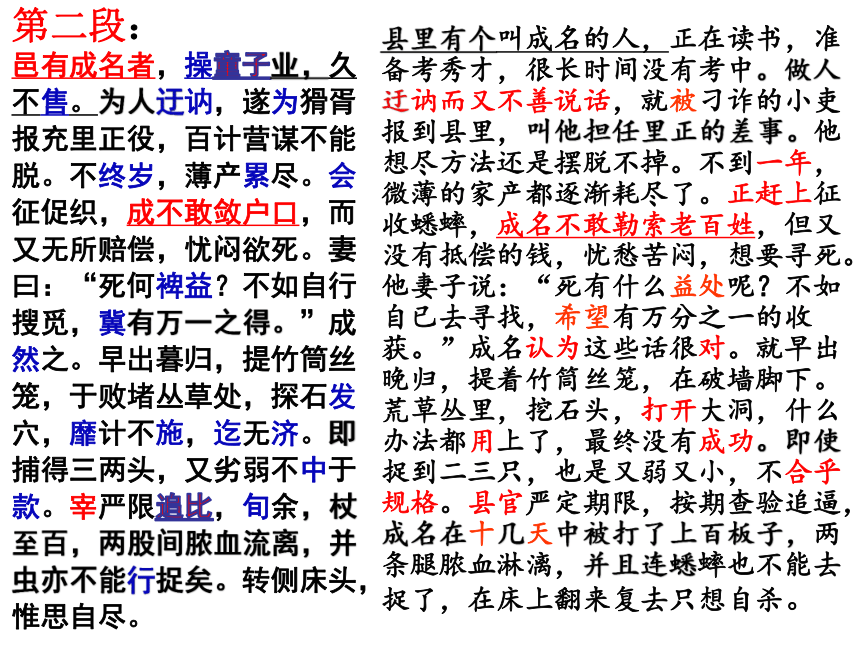

第二段:

县里有个叫成名的人,正在读书,准备考秀才,很长时间没有考中。做人迂讷而又不善说话,就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。他想尽方法还是摆脱不掉。不到一年,微薄的家产都逐渐耗尽了。正赶上征收蟋蟀,成名不敢勒索老百姓,但又没有抵偿的钱,忧愁苦闷,想要寻死。他妻子说:“死有什么益处呢?不如自已去寻找,希望有万分之一的收获。”成名认为这些话很对。就早出晚归,提着竹筒丝笼,在破墙脚下。荒草丛里,挖石头,打开大洞,什么办法都用上了,最终没有成功。即使捉到二三只,也是又弱又小,不合乎规格。县官严定期限,按期查验追逼,成名在十几天中被打了上百板子,两条腿脓血淋漓,并且连蟋蟀也不能去捉了,在床上翻来复去只想自杀。

第三段:

时村中来一驼背巫,能以神卜。成妻具资诣问。见红女白婆,填塞门户。入其舍,则密室垂帘,帘外设香几。问者爇香于鼎,再拜。巫从旁望空代祝,唇吻翕辟,不知何词。各各竦立以听。少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。成妻纳钱(于)案上,焚拜如前人。食顷,帘动,片纸抛落。拾视之,非字而画:中绘殿阁,类兰若;后小山下,怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉;旁一蟆,若将跃舞。展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀。折藏之,归以示成。

这时村里来了个驼背巫婆,能借鬼神预卜凶吉。成名的妻子准备了礼钱去求神。只见红颜的少女和白发的老婆婆挤满门口。成名的妻子走进巫婆的屋里,只看见暗室拉着帘子,帘外摆着香案。求神的人在香炉上上香,拜了又拜。巫婆在旁边望着空中替他们祷告,嘴唇一张一合,不知在说些什么。大家都肃敬地站着听。一会儿,室内丢一张纸条出来,那上面就写着求神的人心中所想问的事情,没有丝毫差错。成名的妻子把钱放在案上,象前边的人一样烧香跪拜。约一顿饭的工夫,帘子动了,一片纸抛落下来了。拾起一看,并不是字,而是一幅画,当中绘着殿阁,就像寺院一样;后面的山脚下,横着一些奇形怪状的石头,长着一丛丛荆棘,一只青麻头蟋蟀伏在那里;旁边有一只癞哈蟆,就好象要跳起来的样子。她展开看了一阵,不懂什么意思。但是看到上面画着蟋蟀,正跟自己的心事暗合,就把纸片折叠好装起来,回家后交给成名看。

第四段:

成反复自念,得无教我猎虫所耶?细瞻景状,与村东大佛阁逼似。乃强起扶杖,执图诣寺后,有古陵蔚起。循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画。遂于蒿莱中侧听徐行,似寻针芥。而心目耳力俱穷,绝无踪响。冥搜未已,一癞头蟆猝然跃去。成益愕,急逐趁之,蟆入草间。蹑迹披求,见有虫伏棘根。遽扑之,入石穴中。掭以尖草,不出;以筒水灌之,始出,状极俊健,逐而得之。审视,巨身修尾,青项金翅。大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱璧不啻也。上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

第五段:

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大惊曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”儿涕而去。

成名有个儿子,年九岁,看到父亲不在(家),偷偷打开盆子来看。蟋蟀一下子跳出来了,快得来不及捕捉。等抓到手后,(蟋蟀)的腿已掉了,肚子也破了,一会儿就死了。孩子害怕了,就哭着告诉母亲,母亲听了,(吓得)面色灰白,大惊说:“祸根,你的死期到了!你的父亲回来,自然会跟你算帐!”孩子哭着跑了。

第七段:

细读课文,点击心理

阅读课文第6、7小节,找出体现成名心理活动变化的单音词,依次填入空格处。

成名听说儿子误毙蟋蟀则( ),得子尸于井则转而为( ),见儿子气息然则转为( ),但顾蟋蟀笼虚则又转而为( ),忽而闻门外虫鸣则既( )且( ),忽见蟋蟀短小则认为它( );视之,意似良,则又转为( )。将献公堂,不知能否合官老爷意,心中又( )。

怒

悲

喜

愁

惊

喜

劣

喜

恐

真实、细腻的心理描写

作者以神来之笔刻划了成名的内心变化,写得错落有致,其时悲时怒时喜时愁。人物的心理刻划与其悲欢离合的命运紧密相联系——区区小虫系着成名一家之祸福争危,得之则化祸为福,失之则大难临头,给人以更加真实的感觉,使人物的形象也更加丰满。

从侧面深刻而有力地揭露了当时官府之暴虐,社会之黑暗,人民所受灾难之深重。

异史氏说:“皇帝偶尔使用一件东西,未必不是用过它就忘记了;然而下面执行的人就把它作为一成不变的惯例。加上因为官吏贪婪暴虐,老百姓一年到头抵押妻子卖掉孩子,还是没完没了。所以皇帝的一举一动,都关系着老百姓的性命,不可忽视啊!只有成名这人因为官吏的侵害而贫穷,又因为进贡蟋蟀而致富,穿上名贵的皮衣,坐上豪华的车马,得意扬扬。当他充当里正,受到责打的时候,哪里想到他会有这种境遇呢!老天要用这酬报那些老实忠厚的人,就连抚臣、县官都受到蟋蟀的恩惠荫庇了。听说‘一人得道成仙,连鸡狗都可以上天。’这话真是一点不假啊!”

“异史氏曰”一段文字是蒲松龄对故事所作的评论,这也是笔记体小说常用的一种形式,通过评语直接表达自己的观点。

这段评论主要有三点:

1、从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关乎人命不可忽也”,寄予讽谏之旨。

2、成名的一贫一富说明是“天将酬长厚者”反映了“善恶有报”的宿命论思想。

3、针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实了“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明了封建官僚的升迁发迹是建立在百姓的苦难上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

促织

宫中

征虫受刑

悲

神卜得虫

儿毙促织

魂化促织

喜

悲

喜

全文特点概括

3、借古讽今的手法

借明朝讽喻清朝

(讽刺贪官虐吏)

1、细腻的心理描写

2、跌宕起伏、曲折生动的故事情节

指出下列句中的时间词:

1.俄见小虫跃起

2.斯须就毙

3.少间,帘内掷出一纸

4.旋见鸡伸颈摆扑

5.未几,成归

6.无何,宰以卓异闻

7.食顷,帘动,片纸抛落

8.既而得其尸于井

9.遽扑之

10.成仓猝莫知所救

11.一癞头蟆猝然跃去

1.俄。

2.斯须。

3.少间。

4.旋。

5.未几。

6.无何。

7.顷。

8.既而。

9.遽。

10.仓猝。

11.猝然。

作者介绍

蒲松龄,山东淄川人,字留仙,一字剑臣,别号柳泉。

从小热衷功名,19岁参加科举考试,

连中县、府、道的第一,但此后却屡

试不第,挤不进官场。他的大半生在

家乡过着清苦的塾师生活,因而和人

民接触的机会较多,对统治阶级的种

种罪恶有所不满。

写鬼写妖,高人一等

刺贪刺虐,入木三分

作品介绍:

聊斋是作者的书斋名,志异就是记载奇闻怪事。其中收集大量的民间神话传说,书中极大部分以狐仙鬼怪、鱼精花妖为题材,用以讽刺现实,寄托孤愤。

《聊斋》最突出的特点,就是借前朝的故事,来揭露当时的社会的黑暗社会现实。批露的锋芒直指当朝最高统治者——天子。

艺术特色,则诚如鲁迅先生说的:“用传奇之法,而以志怪之状,如在目前”。情节委婉曲折,布局巧妙,结构严谨,语言精练,善于叙事。

故事情节

1、序幕:交代故事背景 朝廷征促织

2、开端:成名被摊派交纳促织

3、发展:成妻卜促织 成名按图索促织

4、高潮:成子毙促织 化促织 斗促织

5、结局:成名献促织

6、尾声:作者评促织

第一段:

明朝宣德年间,皇室里崇尚斗蟋蟀的游戏,每年都要向民间征收。这东西本来不是陕西出产的。有个华阴县的县官,想巴结上司,把一只蟋蟀进奉上去,上司试着让它斗了一下,显出了勇敢善斗的才能,上级于是责令他经常供应。县官就把供应的差事派给各乡的里正。于是市上的那些游手好闲的年轻人,捉到好的蟋蟀就用竹笼喂养它,抬高它的价格;储存起来,当作珍奇的货物一样等待高价出售。乡里差役们狡猾刁诈,借这个机会向老百姓征收(进贡蟋蟀的)费用,每摊派一只蟋蟀,常常倾尽几户人家财产。

第二段:

县里有个叫成名的人,正在读书,准备考秀才,很长时间没有考中。做人迂讷而又不善说话,就被刁诈的小吏报到县里,叫他担任里正的差事。他想尽方法还是摆脱不掉。不到一年,微薄的家产都逐渐耗尽了。正赶上征收蟋蟀,成名不敢勒索老百姓,但又没有抵偿的钱,忧愁苦闷,想要寻死。他妻子说:“死有什么益处呢?不如自已去寻找,希望有万分之一的收获。”成名认为这些话很对。就早出晚归,提着竹筒丝笼,在破墙脚下。荒草丛里,挖石头,打开大洞,什么办法都用上了,最终没有成功。即使捉到二三只,也是又弱又小,不合乎规格。县官严定期限,按期查验追逼,成名在十几天中被打了上百板子,两条腿脓血淋漓,并且连蟋蟀也不能去捉了,在床上翻来复去只想自杀。

第三段:

时村中来一驼背巫,能以神卜。成妻具资诣问。见红女白婆,填塞门户。入其舍,则密室垂帘,帘外设香几。问者爇香于鼎,再拜。巫从旁望空代祝,唇吻翕辟,不知何词。各各竦立以听。少间,帘内掷一纸出,即道人意中事,无毫发爽。成妻纳钱(于)案上,焚拜如前人。食顷,帘动,片纸抛落。拾视之,非字而画:中绘殿阁,类兰若;后小山下,怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉;旁一蟆,若将跃舞。展玩不可晓。然睹促织,隐中胸怀。折藏之,归以示成。

这时村里来了个驼背巫婆,能借鬼神预卜凶吉。成名的妻子准备了礼钱去求神。只见红颜的少女和白发的老婆婆挤满门口。成名的妻子走进巫婆的屋里,只看见暗室拉着帘子,帘外摆着香案。求神的人在香炉上上香,拜了又拜。巫婆在旁边望着空中替他们祷告,嘴唇一张一合,不知在说些什么。大家都肃敬地站着听。一会儿,室内丢一张纸条出来,那上面就写着求神的人心中所想问的事情,没有丝毫差错。成名的妻子把钱放在案上,象前边的人一样烧香跪拜。约一顿饭的工夫,帘子动了,一片纸抛落下来了。拾起一看,并不是字,而是一幅画,当中绘着殿阁,就像寺院一样;后面的山脚下,横着一些奇形怪状的石头,长着一丛丛荆棘,一只青麻头蟋蟀伏在那里;旁边有一只癞哈蟆,就好象要跳起来的样子。她展开看了一阵,不懂什么意思。但是看到上面画着蟋蟀,正跟自己的心事暗合,就把纸片折叠好装起来,回家后交给成名看。

第四段:

成反复自念,得无教我猎虫所耶?细瞻景状,与村东大佛阁逼似。乃强起扶杖,执图诣寺后,有古陵蔚起。循陵而走,见蹲石鳞鳞,俨然类画。遂于蒿莱中侧听徐行,似寻针芥。而心目耳力俱穷,绝无踪响。冥搜未已,一癞头蟆猝然跃去。成益愕,急逐趁之,蟆入草间。蹑迹披求,见有虫伏棘根。遽扑之,入石穴中。掭以尖草,不出;以筒水灌之,始出,状极俊健,逐而得之。审视,巨身修尾,青项金翅。大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱璧不啻也。上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

第五段:

成有子九岁,窥父不在,窃发盆。虫跃掷径出,迅不可捉。及扑入手,已股落腹裂,斯须就毙。儿惧,啼告母。母闻之,面色灰死,大惊曰:“业根,死期至矣!而翁归,自与汝覆算耳!”儿涕而去。

成名有个儿子,年九岁,看到父亲不在(家),偷偷打开盆子来看。蟋蟀一下子跳出来了,快得来不及捕捉。等抓到手后,(蟋蟀)的腿已掉了,肚子也破了,一会儿就死了。孩子害怕了,就哭着告诉母亲,母亲听了,(吓得)面色灰白,大惊说:“祸根,你的死期到了!你的父亲回来,自然会跟你算帐!”孩子哭着跑了。

第七段:

细读课文,点击心理

阅读课文第6、7小节,找出体现成名心理活动变化的单音词,依次填入空格处。

成名听说儿子误毙蟋蟀则( ),得子尸于井则转而为( ),见儿子气息然则转为( ),但顾蟋蟀笼虚则又转而为( ),忽而闻门外虫鸣则既( )且( ),忽见蟋蟀短小则认为它( );视之,意似良,则又转为( )。将献公堂,不知能否合官老爷意,心中又( )。

怒

悲

喜

愁

惊

喜

劣

喜

恐

真实、细腻的心理描写

作者以神来之笔刻划了成名的内心变化,写得错落有致,其时悲时怒时喜时愁。人物的心理刻划与其悲欢离合的命运紧密相联系——区区小虫系着成名一家之祸福争危,得之则化祸为福,失之则大难临头,给人以更加真实的感觉,使人物的形象也更加丰满。

从侧面深刻而有力地揭露了当时官府之暴虐,社会之黑暗,人民所受灾难之深重。

异史氏说:“皇帝偶尔使用一件东西,未必不是用过它就忘记了;然而下面执行的人就把它作为一成不变的惯例。加上因为官吏贪婪暴虐,老百姓一年到头抵押妻子卖掉孩子,还是没完没了。所以皇帝的一举一动,都关系着老百姓的性命,不可忽视啊!只有成名这人因为官吏的侵害而贫穷,又因为进贡蟋蟀而致富,穿上名贵的皮衣,坐上豪华的车马,得意扬扬。当他充当里正,受到责打的时候,哪里想到他会有这种境遇呢!老天要用这酬报那些老实忠厚的人,就连抚臣、县官都受到蟋蟀的恩惠荫庇了。听说‘一人得道成仙,连鸡狗都可以上天。’这话真是一点不假啊!”

“异史氏曰”一段文字是蒲松龄对故事所作的评论,这也是笔记体小说常用的一种形式,通过评语直接表达自己的观点。

这段评论主要有三点:

1、从官贪吏虐追溯到天子宫廷,指出“天子一跬步,皆关乎人命不可忽也”,寄予讽谏之旨。

2、成名的一贫一富说明是“天将酬长厚者”反映了“善恶有报”的宿命论思想。

3、针对抚臣、令尹蒙受促织“恩荫”,证实了“一人飞升,仙及鸡犬”的说法,生动地表明了封建官僚的升迁发迹是建立在百姓的苦难上的,在此作者抒发了愤懑不平之感。

促织

宫中

征虫受刑

悲

神卜得虫

儿毙促织

魂化促织

喜

悲

喜

全文特点概括

3、借古讽今的手法

借明朝讽喻清朝

(讽刺贪官虐吏)

1、细腻的心理描写

2、跌宕起伏、曲折生动的故事情节

指出下列句中的时间词:

1.俄见小虫跃起

2.斯须就毙

3.少间,帘内掷出一纸

4.旋见鸡伸颈摆扑

5.未几,成归

6.无何,宰以卓异闻

7.食顷,帘动,片纸抛落

8.既而得其尸于井

9.遽扑之

10.成仓猝莫知所救

11.一癞头蟆猝然跃去

1.俄。

2.斯须。

3.少间。

4.旋。

5.未几。

6.无何。

7.顷。

8.既而。

9.遽。

10.仓猝。

11.猝然。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])