2022年浙江省中考科学专题练习:遗传和进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 2022年浙江省中考科学专题练习:遗传和进化(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 506.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-26 15:10:37 | ||

图片预览

文档简介

遗传和进化

一、选择题

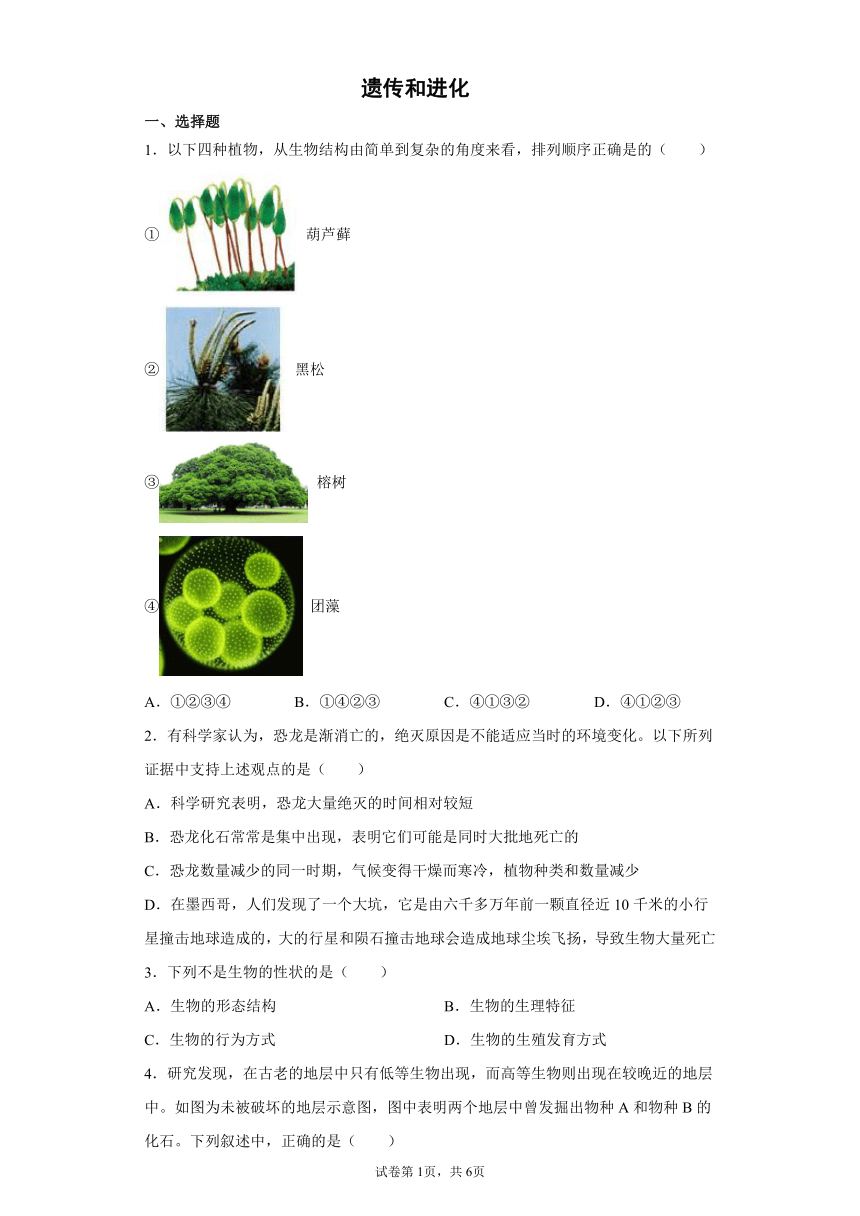

1.以下四种植物,从生物结构由简单到复杂的角度来看,排列顺序正确是的( )

① 葫芦藓

② 黑松

③ 榕树

④ 团藻

A.①②③④ B.①④②③ C.④①③② D.④①②③

2.有科学家认为,恐龙是渐消亡的,绝灭原因是不能适应当时的环境变化。以下所列证据中支持上述观点的是( )

A.科学研究表明,恐龙大量绝灭的时间相对较短

B.恐龙化石常常是集中出现,表明它们可能是同时大批地死亡的

C.恐龙数量减少的同一时期,气候变得干燥而寒冷,植物种类和数量减少

D.在墨西哥,人们发现了一个大坑,它是由六千多万年前一颗直径近10千米的小行星撞击地球造成的,大的行星和陨石撞击地球会造成地球尘埃飞扬,导致生物大量死亡

3.下列不是生物的性状的是( )

A.生物的形态结构 B.生物的生理特征

C.生物的行为方式 D.生物的生殖发育方式

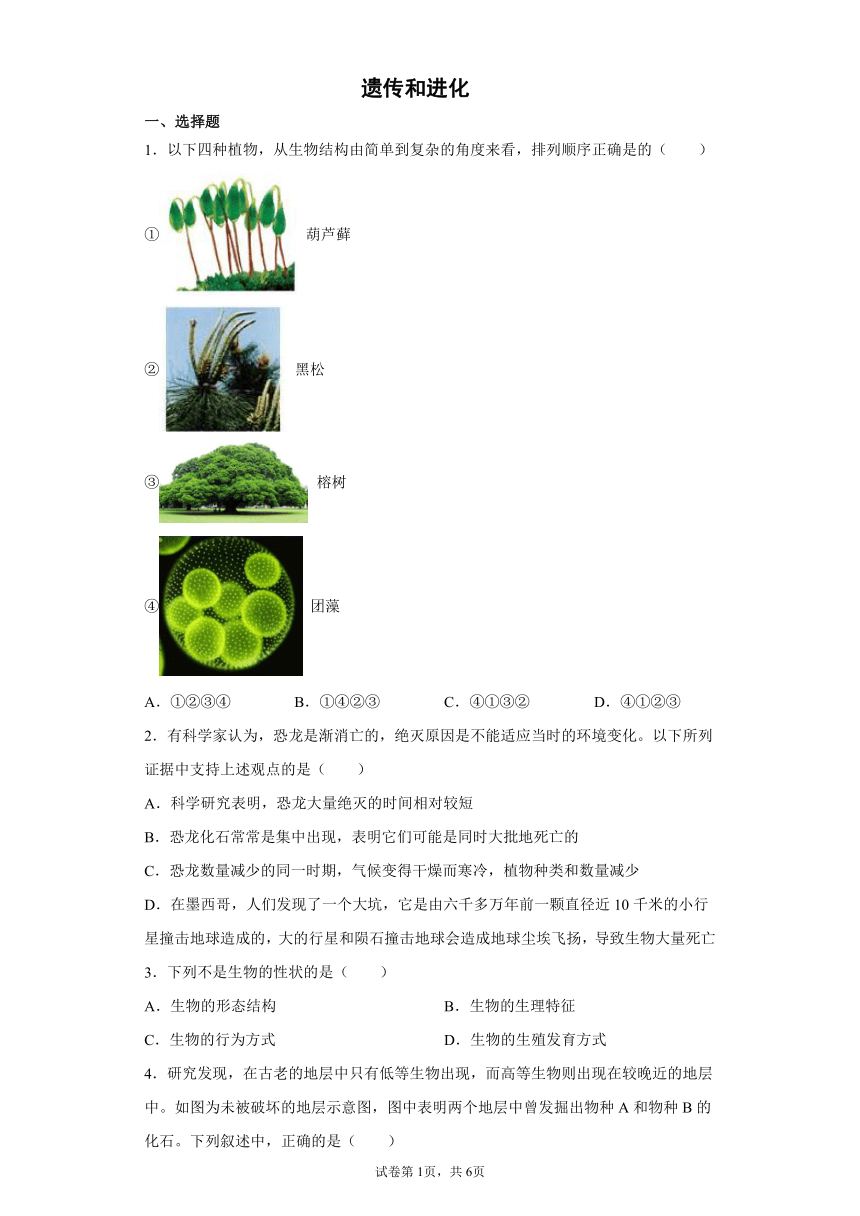

4.研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。如图为未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾发掘出物种A和物种B的化石。下列叙述中,正确的是( )

A.物种A的结构比物种B简单

B.物种B是由物种A进化而来

C.在Ⅱ层内不可能找到物种B的化石

D.物种B的化石出现早于物种A的化石

5.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,错误的是( )

A.自然界中,生物普遍具有很强的繁殖能力

B.生物要生存下去,就得为了获得食物和空间而进行生存斗争

C.环境的变化使生物产生了与之相适应的变异

D.生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化

6.下面有关遗传和进化的叙述,错误的是( )

A.遗传是进化的基础,通过遗传使控制性状的基因在子代中得以延续和传递

B.突变和基因重组为生物进化提供了原材料

C.自然选择淘汰不利变异个体,保留有利变异个体,从而出现性状分离

D.自然选择、基因突变、种群过小都会影响种群基因频率的稳定

7.下列关于染色体、DNA、基因的说法,不正确的是( )

A.通常情况下,一个DNA分子上只含有一个基因

B.生物体的体细胞中染色体总是成对存在的

C.基因是具有遗传效应的DNA片段,控制着生物的性状

D.在生殖过程中,由遗传物质变化引起的变异是可能遗传到下一代的

8.下列叙述中错误的是( )

A.所有细胞中染色体都是成对的

B.染色体是DNA的主要载体

C.基因是控制生物性状的DNA片段

D.DNA是主要的遗传物质

9.如图为染色体与DNA的关系示意图,下列有关叙述不正确的是( )

A.①和②都含有特定的遗传信息

B.具有遗传效应的①的片段叫基因

C.在细胞分裂中③的变化最明显

D.一般情况下,在生物的体细胞中,③是成对存在的

10.2017年11月,美国研究团队首次尝试在人体内编辑人体基因,期望永久修正病患DNA组成,进而治疗疾病。下列关于基因的说法正确的是( )

A.基因位于DNA上,一个DNA分子上有一个基因

B.利用基因的多样性可以培育很多农作物新品种

C.每一种生物都是一个基因库,它们的基因都是相同的

D.如果由于外部因素导致基因改变,这一改变的基因就会遗传给后代

11.中央电视台播了一个奇怪的家族遗传病,这个家族生下来的男性大多正常,长到一定年龄就出现重度身体残疾,而出生的女性则不会。后来在某军队医院的努力之下,通过遗传学的科学办法使这个家族彻底摆脱了这种家族遗传病。你认为下列说法不太可能的是( )

A.这种家族遗传疾病是由于该家族的体细胞核内的染色体数量变化引起的

B.这种家族遗传疾病可能是由DNA上的基因发生了变异引起的

C.医务人员用通过胎儿的基因与正常基因对比分析控制生育的办法来实现优生优育

D.已经出生的带有遗传病的人难以治愈这种重度身体残疾疾病

12.依据如图对米勒模拟实验的解释你不认同的是( )

A.A内模拟了原始大气及闪电

B.冷凝器模拟了降雨过程

C.B与C内连通模拟了原始海洋

D.C内产生了多种蛋白质

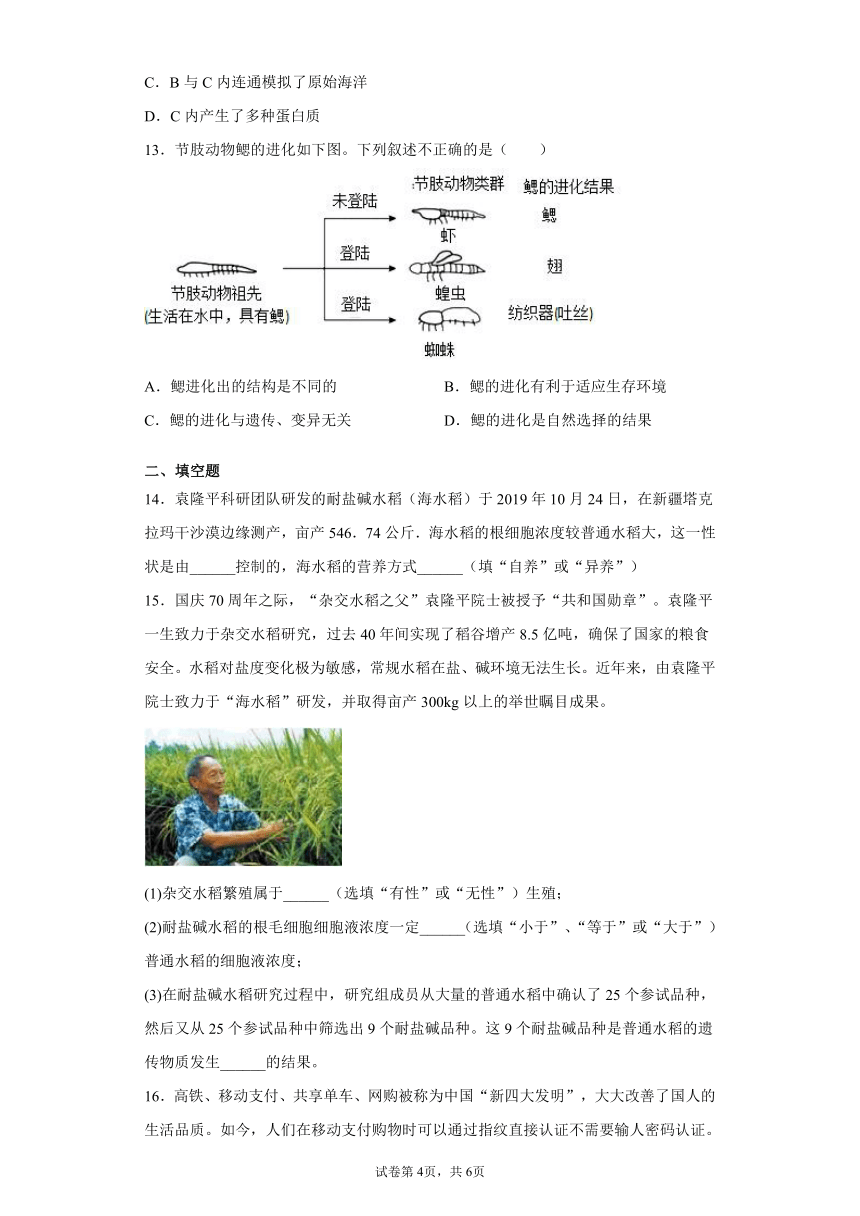

13.节肢动物鳃的进化如下图。下列叙述不正确的是( )

A.鳃进化出的结构是不同的 B.鳃的进化有利于适应生存环境

C.鳃的进化与遗传、变异无关 D.鳃的进化是自然选择的结果

二、填空题

14.袁隆平科研团队研发的耐盐碱水稻(海水稻)于2019年10月24日,在新疆塔克拉玛干沙漠边缘测产,亩产546.74公斤.海水稻的根细胞浓度较普通水稻大,这一性状是由______控制的,海水稻的营养方式______(填“自养”或“异养”)

15.国庆70周年之际,“杂交水稻之父”袁隆平院士被授予“共和国勋章”。袁隆平一生致力于杂交水稻研究,过去40年间实现了稻谷增产8.5亿吨,确保了国家的粮食安全。水稻对盐度变化极为敏感,常规水稻在盐、碱环境无法生长。近年来,由袁隆平院士致力于“海水稻”研发,并取得亩产300kg以上的举世瞩目成果。

(1)杂交水稻繁殖属于______(选填“有性”或“无性”)生殖;

(2)耐盐碱水稻的根毛细胞细胞液浓度一定______(选填“小于”、“等于”或“大于”)普通水稻的细胞液浓度;

(3)在耐盐碱水稻研究过程中,研究组成员从大量的普通水稻中确认了25个参试品种,然后又从25个参试品种中筛选出9个耐盐碱品种。这9个耐盐碱品种是普通水稻的遗传物质发生______的结果。

16.高铁、移动支付、共享单车、网购被称为中国“新四大发明”,大大改善了国人的生活品质。如今,人们在移动支付购物时可以通过指纹直接认证不需要输人密码认证。生活中每个人的指纹都是不一样的,这种“不一样”的性状是由______决定的。科学家把控制合成人类胰岛素的基因转入大肠杆菌内,利用大肠杆菌生产人类胰岛素,该技术属于______。

A.组织培养 B.转基因技术 C.克隆技术 D.发酵技术

三、探究题

17.人们通过分离技术,将细胞中的各种化学成分进行分离并研究发现,所有细胞生物不仅含有相同种类的小分子及其离子,如水、多种无机盐、葡萄糖、20种氨基酸、四种核糖核苷酸、四种脱氧核苷酸、多种维生素等;还含有分子结构和功能不一定相同的多种大分子有机物质,如多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸、脱氧核糖核酸等,并且分子越大的物质在生物个体间的差异程度越大,特异性越高。

遗传物质能在生物的亲代和子代之间起传递遗传信息的作用.例如,子代个体由于获得了父(母)方的遗传物质,因而表现出了与父(母)方相同的性状;人们将人的胰岛素基因导入大肠杆菌细胞内,能使之获得与人类胰岛B细胞类似的性状﹣﹣产生人的胰岛素.性状就是生物在形态或生理上所具有的某种特征,如人的黄色皮肤、双眼皮、糖尿病、产生胰岛素等。

肺炎双球菌都是两个菌体连在一起生活的,有二种类型:称S型和R型.一个S型细菌在固体培养基表面上大量繁殖可形成一个圆形的很光滑的菌落;而一个R型细菌在固体培养基上繁殖,形成的是一个圆形的但表面明显粗糙的菌落.肺炎双球菌能侵染多种哺乳动物,并在哺乳动物体内繁殖。

上个世纪初,为了研究细胞中的什么物质是遗传物质,科学家做过以下的科学实验:

实验一:用注射器将活的S型细菌的菌液注射到小白鼠A体内,不久小白鼠A患败血症死去。

实验二:用注射器将活的R型细菌的菌液注射到小白鼠B体内,小白鼠B没有明显不适。

实验三:用注射器将加热杀死了的S型细菌的菌液注射到小白鼠C体内,小白鼠C没有明显不适。

实验四:用注射器将活的R型细菌和加热杀死了的S型细菌混合后的菌液注射到小白鼠D体内,不久小白鼠D患败血症死去.

上述各组实验的用菌量(多个细菌),被试小白鼠的性别、年龄和健康状况等各种实验条件都是一样的。

根据上述资料分析,完成下列的填空:

(1)根据实验一和实验二分析,可以得出的结论是:_____。

(2)上述实验中,在小白鼠_____ (A、B、C、D)体内提取体液,在固体培养基上进行培养,可产生光滑型的菌落。

(3)根据小白鼠D死亡的事实,请你提出引起死亡原因的假设:_____。

(4)根据你的假设,请设计一组实验予以证明。

①实验方法:_____。

②根据你现在所具备的生命科学知识(不仅仅是通过上述资料得到的),请你预测实验结果:_____。得出的结论:_____。

(5)入侵到小白鼠体内的肺炎双球菌,在生态系统中所扮演的角色是_____。

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.无法确定

18.小明的爸爸在农业实验站养奶牛,小明参观实验站,深深感悟:科学就在身边。

(1)实验站按图甲流程培育了试管牛,试管牛的遗传物质来自于____(填字母)。

A.良种母牛A

B.良种公牛B

C.普通母牛C

D.良种母牛A和良种公牛B

(2)奶牛生活的牛棚中有很多苍蝇,以致影响奶牛的健康。小明的爸爸就在牛棚和牛身上喷洒了某种杀虫剂(该杀虫剂对牛无害),这种杀虫剂的主要成分是氯氰菊酯,其化学式为C22H19Cl2NO3,其中N、O元素的质量比为_______。

(3)由图可知,随着使用次数的增加,杀虫剂的效果逐渐减弱(填“增强”或“减弱”),苍蝇的抗药性增强,这是______的结果。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【分析】

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物)

【详解】

根据植物的进化历程可知:藻类植物无根、茎、叶的分化,生殖多为低等的孢子生殖,是最低等的植物;被子植物与裸子植物相比出现了花与果实,使其繁殖能力更强、后代的成活率更高,适应能力更强,也就更高级。④团藻属于藻类植物,其结构简单,无根、茎、叶的分化,是最低等的一个植物类群;①葫芦藓属于苔藓植物,②黑松来属于裸子植物,③榕树属于被子植物。因此按从简单到复杂的顺序排列④团藻→①葫芦藓→②黑松→③榕树。

故选D。

【点睛】

关键是熟练掌握各类群的主要特征。

2.C

【分析】

自然选择是生物进化的原因,当自然环境发生较大变化时,只有有利变异的个体才有可能生存下来,并繁殖后代;不利变异的个体就容易被淘汰。

【详解】

在自然条件下,任何一个物种的出现或消失,都不是在短时间内完成的,而是经历一个漫长的时期。恐龙如果是不能适应当时的环境变化而逐渐消亡的,则其消亡需要一个相对较长的时间,这样就不会出现A、B和D所说的现象,A、B和D所描述的现象说明恐龙是瞬间灭绝的。因此,A、B、D三项不符合题意,只有C项符合题意。

故选C。

【点睛】

掌握恐龙的灭绝经历过程是解题的关键。

3.D

【分析】

生物体的形态结构、生理特性和行为方式都称为性状。如耳垂、皮肤的色泽、是单眼皮还是双眼皮,这些属于形态特征;人的血型、植物见光后叶绿体产生叶绿素,这些属于生理特性;大雁南飞属于动物的行为方式。

【详解】

通过分析可知,生物体的性状是生物体的形态结构特征、生物体的生理特征、生物体的行为方式,生物体的性状不包括生物体的生殖发育方式。

故选D。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解生物的性状的概念。

4.D

【分析】

在研究生物进化的过程中化石是最重要的证据。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

【详解】

图中的地层是按照地质年代由古老到晚近的顺序划分的,物种B位于古老的地层,而物种A位于较晚的地层。物种A形成的时间比物种B要晚;与物种A相比,物种B生活的年代距今时间更长。而不能说物种A是由物种B进化而来的,如原始哺乳动物与较晚近两栖类相比,两栖类有可能在II层。由于地壳运动等各种因素的影响,在Ⅱ层内可能找到物种B的化石。可见D正确。

故选D。

【点睛】

此题考查了化石在地层中出现的顺序:在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等。

5.C

【分析】

达尔文指出,大多数生物都有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争。一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。因此自然界中的生物,具有有利变异的个体,就容易生存下来,并且繁殖后代,具有不利变异的个体,则容易被淘汰。在剧烈的生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰的过程就是自然选择。

【详解】

AD.自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化, AD正确。

B.生物生存的空间与食物是有限的,因此生物要为争夺有限的生存条件进行斗争,B正确。

C.变异的原因是多种多样的,有的变异是由于遗传物质发生改变而引起的,有的变异则是由于环境改变而引起的,C错误。

故选C。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握自然选择的过程和生物进化的原因。

6.C

【分析】

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

A.遗传是进化的基础,通过遗传使控制性状的基因在子代中得以延续和传递,A正确。

B.自突变和基因重组为生物进化提供了原材料,B正确。

C.自然选择淘汰不利变异个体,保留有利变异个体,从而使生物定向进化,C错误。

D.基因突变可以产生新基因,自然选择可以定向改变种群的基因频率,种群基因频率的改变随种群数量的增大而受偶然因素的影响减小,因此自然选择、基因突变、种群过小都会影响种群基因频率的稳定,D正确。

故选C。

【点睛】

达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

7.A

【分析】

染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位叫基因。基因决定生物的性状。一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

【详解】

A.一个DNA分子上有许多个基因而不是只有一个基因,A不正确。

B.染色体在生物的体细胞内是成对存在的,B正确。

C.基因是有遗传效应的DNA片段,基因控制着生物的性状,C正确。

D.由遗传物质变化引起的变异是可遗传的变异,是可能遗传到下一代的,D正确。

故选A。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握染色体、DNA、基因三者之间的关系。

8.A

【分析】

此题考查的是染色体的概念。解答时从细胞核、染色体、DNA和基因的关系以及在形成生殖细胞(精子或卵细胞)的细胞分裂过程中,染色体要减少一半等方面切入。

【详解】

细胞核中能被碱性染料染成深色的物质叫做染色体,它是由DNA和蛋白质两种物质组成,DNN是主要的遗传物质,它的结构像一个螺旋形的梯子。一条染色体上包含一个DNA分子。一个DNA分子上包含有多个基因,基因是染色体上具有控制生物性状的DNA 片段。生物的各种性状都是分别由这些不同的基因控制的。每一种生物细胞内的染色体的形态和数目都是一定的。染色体在体细胞中的数目是成对存在的。但是,染色体在精子和卵细胞中是成单存在的。因此选项A的叙述是错误的。

故选A。

【点睛】

解答此题的关键是知道染色体、DNA和基因的关系。

9.A

【分析】

染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因。图中,③是染色体,②是蛋白质,①是DNA。

【详解】

A.①DNA是遗传物质的载体,含有特定的遗传信息;②蛋白质上没有特定的遗传信息,A错误。

B.①DNA上具有特定遗传信息的片段叫基因,B正确。

C.在细胞分裂中③染色体的变化最明显,C正确。

D.在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上,控制同一性状的一对基因位于同一对的两条染色体上,D正确。

故选A。

【点睛】

解此题的关键是理解掌握染色体、DNA和基因的关系。

10.B

【分析】

(1)染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因。基因决定生物的性状。染色体数目是一定的,一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

(2)生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

(3)可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;仅由环境因素引起的,没有遗传物质的发生改变的变异,是不可遗传的变异,不能遗传给后代。

【详解】

A.基因位于DNA上,一个DNA分子上有许多个基因,不是有一个基因,A不正确。

B.利用基因的多样性可以培育很多农作物新品种,如利用野生水稻与普通水稻杂交培育出了高产的杂交水稻,B正确。

C.每一种生物都是一个基因库,同种生物如兔之间(有白的、黑的、灰的等)基因也有差别,并不是都相同,C不正确。

D.如果由于外部因素导致基因改变,这一改变的基因有可能不会遗传给后代,一般生殖细胞中的基因才能遗传给后代,D不正确。

故选B。

【点睛】

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识不能灵活运用所学知识解释实际问题。

11.A

【分析】

染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体包括DNA和蛋白质。DNA是生物的主要遗传物质,一条DNA上有许许多多的基因,一个基因只是DNA上的一个片段,生物的各种性状都是分别有这些不同的基因控制的。

【详解】

A.人类的体细胞内的染色体数量是一定的,都是23对46条,若染色体数量变化则出生时就属于非正常人,如先天愚型就是天生的体细胞内第21号染色体多了一条。所以这种家族遗传疾病是由于该家族的体细胞核内的染色体数量变化引起的,是不可能的,A符合题意。

B.生物的各种性状都是分别有这些不同的基因控制的,这种家族遗传疾病可能是由DNA上的基因发生了变异引起的,B不符合题意。

C.基金控制生物的性状。医务人员用通过胎儿的基因与正常基因对比分析控制生育的办法来实现优生优育,是可以实现的,C不符合题意。

D.基因控制生物的性状。已经出生的带有遗传病的人,基因是无法改变的,难以治愈这种重度身体残疾疾病,D不符合题意。

故选A。

【点睛】

了解人类染色体、DNA、基因的关系,是解题的关键。

12.D

【分析】

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

【详解】

米勒的实验如上图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将B烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受A内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过C冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在C仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是多种蛋白质,可见D符合题意。

故选D。

【点睛】

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

13.C

【分析】

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。

【详解】

A.据图可见:鳃进化出的结构是不同的,A正确。

B.据图可见:鳃的进化有利于不同动物适应不同的生存环境,B正确。

C.生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物鳃进化,C错误。

D.生物进化的方向是由环境的定向选择决定的即自然选择的结果(适者生存),D正确。

故选C。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解生物的变异是不定向的,而自然选择是定向的。

14.基因 自养

【分析】

基因控制生物的性状;同化作用的方式不同,可把生物分成自养型和异养型两类。人们把摄取现成有机物而生活的生物称为异养型生物; 把能从环境中吸收简单无机物同化为复杂有机物的生物称为自养型生物。

【详解】

生物的性状都是基因控制的;因此,海水稻的根细胞浓度较普通水稻大,这一性状是由基因控制的。海水稻含有叶绿体,能够进行光合作用,属于自养生物。

【点睛】

掌握基因在亲代和子代之间传递的过程、营养方式的不同点是解题的关键。

15.有性 大于 变异(不定向变异或基因突变)

【分析】

(1)无性生殖指的是不需要经过两性细胞的结合,由母体直接产生新个体的过程。有性生殖指的是两性生殖细胞精子和卵细胞结合形成受精卵的过程。

(2)细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度,是失水;细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度,是吸水。吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小。

(3)子代与亲代及子代不同个体间的性状差异叫做变异。

【详解】

(1)杂交水稻指选用两个在遗传上有一定差异,同时他们的优良性状又能互补的水稻品种,进行杂交,生产具有杂种优势的第一代杂交种,用于生产,故杂交水果繁殖属于有性生殖。

(2)耐盐碱水稻能够从溶液浓度较高的土壤中吸收水和无机盐,而普通水稻是无法生长的,所以耐盐碱水稻的根毛细胞细胞液浓度一定大于普通水稻的细胞液浓度。

(3)从普通水稻中最后筛选出9个耐盐碱品种,而这9个品种在耐盐碱性状上与其它普通水稻的不同是因为变异形成的。

【点睛】

了解有植物生殖方式的特征以及植物吸水和失水的原理、以及生物不定向的变异是解答此题的关键。

16.基因 B

【分析】

转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质。利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。也可以利用其它生物体培育出期望的生物制品,用于医药、食品等方面。

【详解】

性状是指生物体把生物体所表现的形态结构、生理生化特征和行为方式等的统称。基因决定性状;

将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术。人们常说的“遗传工程”、“基因工程”、“遗传转化”均为转基因的同义词。经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“遗传修饰过的生物体”,所以科学家们将人的胰岛素基因导入大肠杆菌体内,利用大肠杆菌来生产人类的胰岛素,这种技术属于转基因技术。

17.S型细菌能致死小白鼠,而R型细菌不能致死小白鼠 A、D 加热杀死的S型细菌有遗传物质进入了R型细菌中,并使R型细菌转化为S型细菌,从而致死小白鼠C 从S型细菌中分离出多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸和脱氧核糖核酸,分别与R型细菌混合后,分别注射到五组小白鼠体内,观察这五组小白鼠的存活状况(或分别在五个相同培养基中培养,观察菌落的特征) 有一组小白鼠会患败血症死亡(DNA与R型细菌混合的那一组小白鼠会患败血症死亡) 这组实验中的与R型细菌混合的那种S型细菌成分就是遗传物质,这种物质就是DNA(DNA就是S型肺炎双球菌的遗传物质) B

【分析】

此题考查的是探究S型细菌、R型细菌能否致死小白鼠及其原因,探究实验的设计,消费者、分解者的特点等,分析解答。

【详解】

(1)根据实验一:用注射器将活的S型细菌的菌液注射到小白鼠A体内,不久小白鼠A患败血症死去。实验二用注射器将活的R型细菌的菌液注射到小白鼠B体内,小白鼠B没有明显不适。分析,可以得出的结论是:S型细菌能致死小白鼠,而R型细菌不能致死小白鼠。

(2)一个S型细菌在固体培养基表面上大量繁殖可形成一个圆形的很光滑的菌落;而一个R型细菌在固体培养基上繁殖,形成的是一个圆形的但表面明显粗糙的菌落。在上述实验中,在小白鼠A、D体内提取体液含有S型细菌,故在固体培养基上进行培养,可产生光滑型的菌落。

(3)活的R型细菌、加热杀死了的S型细菌都不能单独致死小白鼠,活的R型细菌和加热杀死了的S型细菌混合后可以致死小白鼠,因此引起死亡原因的可能是:加热杀死的S型细菌有遗传物质进入了R型细菌中,并使R型细菌转化为S型细菌,从而致死小白鼠C。

(4)根据你的假设,请设计一组实验予以证明。

①实验方法:从S型细菌中分离出多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸和脱氧核糖核酸,分别与R型细菌混合后,分别注射到五组小白鼠体内,观察这五组小白鼠的存活状况 (或分别在五个相同培养基中培养,观察菌落的特征)。

②根据你现在所具备的生命科学知识(不仅仅是通过上述资料得到的),请你预测实验结果:有一组小白鼠会患败血症死亡(DNA与R型细菌混合的那一组小白鼠会患败血症死亡)(或有一个培养基中出现了光滑的菌落)。

得出的结论:这组实验中的与R型细菌混合的那种S型细菌成分就是遗传物质,这种物质就是DNA(DNA就是S型肺炎双球菌的遗传物质)。

(5)入侵到小白鼠体内的肺炎双球菌,主要吃小白鼠体内的有机物,因此在生态系统中所扮演的角色是消费者。只有腐生细菌真菌才是分解者。

【点睛】

灵活运用所学知识以及认真读题分析,是解答此类题目的关键。

18.D 7∶24 自然选择

【详解】

(1)由题图可知,实验站培育试管牛的流程:体外受精,经过培养形成早期胚胎,然后进行胚胎移植,在母牛C的子宫内发育并分娩成为一个新个体。其中,该个体的形成是经过有性生殖,即经过了精卵细胞的融合,所以遗传物质来自于提供精卵细胞的良种母牛A和提供精细胞的良种公牛B,D正确。

(2)C22H19Cl2NO3中N、O元素的质量比为14:16×3=7:24

(3)苍蝇群体中本来就存在变异个体(抗药性个体),使用杀虫剂后,杀虫剂会进行选择(自然选择),具有抗药性的个体存活下来,不具有抗药性的个体被杀死,原来群体中具有抗药性的个体少,所以第一次使用的杀虫效果显著,但随着这种杀虫剂的使用次数的增加,抗药性个体的比例逐渐增加,杀虫剂的效果减弱。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.以下四种植物,从生物结构由简单到复杂的角度来看,排列顺序正确是的( )

① 葫芦藓

② 黑松

③ 榕树

④ 团藻

A.①②③④ B.①④②③ C.④①③② D.④①②③

2.有科学家认为,恐龙是渐消亡的,绝灭原因是不能适应当时的环境变化。以下所列证据中支持上述观点的是( )

A.科学研究表明,恐龙大量绝灭的时间相对较短

B.恐龙化石常常是集中出现,表明它们可能是同时大批地死亡的

C.恐龙数量减少的同一时期,气候变得干燥而寒冷,植物种类和数量减少

D.在墨西哥,人们发现了一个大坑,它是由六千多万年前一颗直径近10千米的小行星撞击地球造成的,大的行星和陨石撞击地球会造成地球尘埃飞扬,导致生物大量死亡

3.下列不是生物的性状的是( )

A.生物的形态结构 B.生物的生理特征

C.生物的行为方式 D.生物的生殖发育方式

4.研究发现,在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚近的地层中。如图为未被破坏的地层示意图,图中表明两个地层中曾发掘出物种A和物种B的化石。下列叙述中,正确的是( )

A.物种A的结构比物种B简单

B.物种B是由物种A进化而来

C.在Ⅱ层内不可能找到物种B的化石

D.物种B的化石出现早于物种A的化石

5.下列关于达尔文自然选择学说的叙述,错误的是( )

A.自然界中,生物普遍具有很强的繁殖能力

B.生物要生存下去,就得为了获得食物和空间而进行生存斗争

C.环境的变化使生物产生了与之相适应的变异

D.生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化

6.下面有关遗传和进化的叙述,错误的是( )

A.遗传是进化的基础,通过遗传使控制性状的基因在子代中得以延续和传递

B.突变和基因重组为生物进化提供了原材料

C.自然选择淘汰不利变异个体,保留有利变异个体,从而出现性状分离

D.自然选择、基因突变、种群过小都会影响种群基因频率的稳定

7.下列关于染色体、DNA、基因的说法,不正确的是( )

A.通常情况下,一个DNA分子上只含有一个基因

B.生物体的体细胞中染色体总是成对存在的

C.基因是具有遗传效应的DNA片段,控制着生物的性状

D.在生殖过程中,由遗传物质变化引起的变异是可能遗传到下一代的

8.下列叙述中错误的是( )

A.所有细胞中染色体都是成对的

B.染色体是DNA的主要载体

C.基因是控制生物性状的DNA片段

D.DNA是主要的遗传物质

9.如图为染色体与DNA的关系示意图,下列有关叙述不正确的是( )

A.①和②都含有特定的遗传信息

B.具有遗传效应的①的片段叫基因

C.在细胞分裂中③的变化最明显

D.一般情况下,在生物的体细胞中,③是成对存在的

10.2017年11月,美国研究团队首次尝试在人体内编辑人体基因,期望永久修正病患DNA组成,进而治疗疾病。下列关于基因的说法正确的是( )

A.基因位于DNA上,一个DNA分子上有一个基因

B.利用基因的多样性可以培育很多农作物新品种

C.每一种生物都是一个基因库,它们的基因都是相同的

D.如果由于外部因素导致基因改变,这一改变的基因就会遗传给后代

11.中央电视台播了一个奇怪的家族遗传病,这个家族生下来的男性大多正常,长到一定年龄就出现重度身体残疾,而出生的女性则不会。后来在某军队医院的努力之下,通过遗传学的科学办法使这个家族彻底摆脱了这种家族遗传病。你认为下列说法不太可能的是( )

A.这种家族遗传疾病是由于该家族的体细胞核内的染色体数量变化引起的

B.这种家族遗传疾病可能是由DNA上的基因发生了变异引起的

C.医务人员用通过胎儿的基因与正常基因对比分析控制生育的办法来实现优生优育

D.已经出生的带有遗传病的人难以治愈这种重度身体残疾疾病

12.依据如图对米勒模拟实验的解释你不认同的是( )

A.A内模拟了原始大气及闪电

B.冷凝器模拟了降雨过程

C.B与C内连通模拟了原始海洋

D.C内产生了多种蛋白质

13.节肢动物鳃的进化如下图。下列叙述不正确的是( )

A.鳃进化出的结构是不同的 B.鳃的进化有利于适应生存环境

C.鳃的进化与遗传、变异无关 D.鳃的进化是自然选择的结果

二、填空题

14.袁隆平科研团队研发的耐盐碱水稻(海水稻)于2019年10月24日,在新疆塔克拉玛干沙漠边缘测产,亩产546.74公斤.海水稻的根细胞浓度较普通水稻大,这一性状是由______控制的,海水稻的营养方式______(填“自养”或“异养”)

15.国庆70周年之际,“杂交水稻之父”袁隆平院士被授予“共和国勋章”。袁隆平一生致力于杂交水稻研究,过去40年间实现了稻谷增产8.5亿吨,确保了国家的粮食安全。水稻对盐度变化极为敏感,常规水稻在盐、碱环境无法生长。近年来,由袁隆平院士致力于“海水稻”研发,并取得亩产300kg以上的举世瞩目成果。

(1)杂交水稻繁殖属于______(选填“有性”或“无性”)生殖;

(2)耐盐碱水稻的根毛细胞细胞液浓度一定______(选填“小于”、“等于”或“大于”)普通水稻的细胞液浓度;

(3)在耐盐碱水稻研究过程中,研究组成员从大量的普通水稻中确认了25个参试品种,然后又从25个参试品种中筛选出9个耐盐碱品种。这9个耐盐碱品种是普通水稻的遗传物质发生______的结果。

16.高铁、移动支付、共享单车、网购被称为中国“新四大发明”,大大改善了国人的生活品质。如今,人们在移动支付购物时可以通过指纹直接认证不需要输人密码认证。生活中每个人的指纹都是不一样的,这种“不一样”的性状是由______决定的。科学家把控制合成人类胰岛素的基因转入大肠杆菌内,利用大肠杆菌生产人类胰岛素,该技术属于______。

A.组织培养 B.转基因技术 C.克隆技术 D.发酵技术

三、探究题

17.人们通过分离技术,将细胞中的各种化学成分进行分离并研究发现,所有细胞生物不仅含有相同种类的小分子及其离子,如水、多种无机盐、葡萄糖、20种氨基酸、四种核糖核苷酸、四种脱氧核苷酸、多种维生素等;还含有分子结构和功能不一定相同的多种大分子有机物质,如多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸、脱氧核糖核酸等,并且分子越大的物质在生物个体间的差异程度越大,特异性越高。

遗传物质能在生物的亲代和子代之间起传递遗传信息的作用.例如,子代个体由于获得了父(母)方的遗传物质,因而表现出了与父(母)方相同的性状;人们将人的胰岛素基因导入大肠杆菌细胞内,能使之获得与人类胰岛B细胞类似的性状﹣﹣产生人的胰岛素.性状就是生物在形态或生理上所具有的某种特征,如人的黄色皮肤、双眼皮、糖尿病、产生胰岛素等。

肺炎双球菌都是两个菌体连在一起生活的,有二种类型:称S型和R型.一个S型细菌在固体培养基表面上大量繁殖可形成一个圆形的很光滑的菌落;而一个R型细菌在固体培养基上繁殖,形成的是一个圆形的但表面明显粗糙的菌落.肺炎双球菌能侵染多种哺乳动物,并在哺乳动物体内繁殖。

上个世纪初,为了研究细胞中的什么物质是遗传物质,科学家做过以下的科学实验:

实验一:用注射器将活的S型细菌的菌液注射到小白鼠A体内,不久小白鼠A患败血症死去。

实验二:用注射器将活的R型细菌的菌液注射到小白鼠B体内,小白鼠B没有明显不适。

实验三:用注射器将加热杀死了的S型细菌的菌液注射到小白鼠C体内,小白鼠C没有明显不适。

实验四:用注射器将活的R型细菌和加热杀死了的S型细菌混合后的菌液注射到小白鼠D体内,不久小白鼠D患败血症死去.

上述各组实验的用菌量(多个细菌),被试小白鼠的性别、年龄和健康状况等各种实验条件都是一样的。

根据上述资料分析,完成下列的填空:

(1)根据实验一和实验二分析,可以得出的结论是:_____。

(2)上述实验中,在小白鼠_____ (A、B、C、D)体内提取体液,在固体培养基上进行培养,可产生光滑型的菌落。

(3)根据小白鼠D死亡的事实,请你提出引起死亡原因的假设:_____。

(4)根据你的假设,请设计一组实验予以证明。

①实验方法:_____。

②根据你现在所具备的生命科学知识(不仅仅是通过上述资料得到的),请你预测实验结果:_____。得出的结论:_____。

(5)入侵到小白鼠体内的肺炎双球菌,在生态系统中所扮演的角色是_____。

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.无法确定

18.小明的爸爸在农业实验站养奶牛,小明参观实验站,深深感悟:科学就在身边。

(1)实验站按图甲流程培育了试管牛,试管牛的遗传物质来自于____(填字母)。

A.良种母牛A

B.良种公牛B

C.普通母牛C

D.良种母牛A和良种公牛B

(2)奶牛生活的牛棚中有很多苍蝇,以致影响奶牛的健康。小明的爸爸就在牛棚和牛身上喷洒了某种杀虫剂(该杀虫剂对牛无害),这种杀虫剂的主要成分是氯氰菊酯,其化学式为C22H19Cl2NO3,其中N、O元素的质量比为_______。

(3)由图可知,随着使用次数的增加,杀虫剂的效果逐渐减弱(填“增强”或“减弱”),苍蝇的抗药性增强,这是______的结果。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1.D

【分析】

植物的进化历程:原始藻类植物→(原始苔藓植物和原始蕨类植物)→原始的种子植物(包括原始裸子植物和原始被子植物)

【详解】

根据植物的进化历程可知:藻类植物无根、茎、叶的分化,生殖多为低等的孢子生殖,是最低等的植物;被子植物与裸子植物相比出现了花与果实,使其繁殖能力更强、后代的成活率更高,适应能力更强,也就更高级。④团藻属于藻类植物,其结构简单,无根、茎、叶的分化,是最低等的一个植物类群;①葫芦藓属于苔藓植物,②黑松来属于裸子植物,③榕树属于被子植物。因此按从简单到复杂的顺序排列④团藻→①葫芦藓→②黑松→③榕树。

故选D。

【点睛】

关键是熟练掌握各类群的主要特征。

2.C

【分析】

自然选择是生物进化的原因,当自然环境发生较大变化时,只有有利变异的个体才有可能生存下来,并繁殖后代;不利变异的个体就容易被淘汰。

【详解】

在自然条件下,任何一个物种的出现或消失,都不是在短时间内完成的,而是经历一个漫长的时期。恐龙如果是不能适应当时的环境变化而逐渐消亡的,则其消亡需要一个相对较长的时间,这样就不会出现A、B和D所说的现象,A、B和D所描述的现象说明恐龙是瞬间灭绝的。因此,A、B、D三项不符合题意,只有C项符合题意。

故选C。

【点睛】

掌握恐龙的灭绝经历过程是解题的关键。

3.D

【分析】

生物体的形态结构、生理特性和行为方式都称为性状。如耳垂、皮肤的色泽、是单眼皮还是双眼皮,这些属于形态特征;人的血型、植物见光后叶绿体产生叶绿素,这些属于生理特性;大雁南飞属于动物的行为方式。

【详解】

通过分析可知,生物体的性状是生物体的形态结构特征、生物体的生理特征、生物体的行为方式,生物体的性状不包括生物体的生殖发育方式。

故选D。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解生物的性状的概念。

4.D

【分析】

在研究生物进化的过程中化石是最重要的证据。化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

【详解】

图中的地层是按照地质年代由古老到晚近的顺序划分的,物种B位于古老的地层,而物种A位于较晚的地层。物种A形成的时间比物种B要晚;与物种A相比,物种B生活的年代距今时间更长。而不能说物种A是由物种B进化而来的,如原始哺乳动物与较晚近两栖类相比,两栖类有可能在II层。由于地壳运动等各种因素的影响,在Ⅱ层内可能找到物种B的化石。可见D正确。

故选D。

【点睛】

此题考查了化石在地层中出现的顺序:在越古老的地层中成为化石的生物越简单、越低等,在越晚近的地层中,成为化石的生物越复杂、越高等。

5.C

【分析】

达尔文指出,大多数生物都有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争。一切生物都具有产生变异的特性,在生物产生的各种变异中,有的可以遗传,有的不能够遗传,有的对生物的生存有利,有的对生物的生存不利。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。因此自然界中的生物,具有有利变异的个体,就容易生存下来,并且繁殖后代,具有不利变异的个体,则容易被淘汰。在剧烈的生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰的过程就是自然选择。

【详解】

AD.自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化, AD正确。

B.生物生存的空间与食物是有限的,因此生物要为争夺有限的生存条件进行斗争,B正确。

C.变异的原因是多种多样的,有的变异是由于遗传物质发生改变而引起的,有的变异则是由于环境改变而引起的,C错误。

故选C。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握自然选择的过程和生物进化的原因。

6.C

【分析】

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

A.遗传是进化的基础,通过遗传使控制性状的基因在子代中得以延续和传递,A正确。

B.自突变和基因重组为生物进化提供了原材料,B正确。

C.自然选择淘汰不利变异个体,保留有利变异个体,从而使生物定向进化,C错误。

D.基因突变可以产生新基因,自然选择可以定向改变种群的基因频率,种群基因频率的改变随种群数量的增大而受偶然因素的影响减小,因此自然选择、基因突变、种群过小都会影响种群基因频率的稳定,D正确。

故选C。

【点睛】

达尔文自然选择学说的基本思想是适者生存,不适者被淘汰。

7.A

【分析】

染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位叫基因。基因决定生物的性状。一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

【详解】

A.一个DNA分子上有许多个基因而不是只有一个基因,A不正确。

B.染色体在生物的体细胞内是成对存在的,B正确。

C.基因是有遗传效应的DNA片段,基因控制着生物的性状,C正确。

D.由遗传物质变化引起的变异是可遗传的变异,是可能遗传到下一代的,D正确。

故选A。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解掌握染色体、DNA、基因三者之间的关系。

8.A

【分析】

此题考查的是染色体的概念。解答时从细胞核、染色体、DNA和基因的关系以及在形成生殖细胞(精子或卵细胞)的细胞分裂过程中,染色体要减少一半等方面切入。

【详解】

细胞核中能被碱性染料染成深色的物质叫做染色体,它是由DNA和蛋白质两种物质组成,DNN是主要的遗传物质,它的结构像一个螺旋形的梯子。一条染色体上包含一个DNA分子。一个DNA分子上包含有多个基因,基因是染色体上具有控制生物性状的DNA 片段。生物的各种性状都是分别由这些不同的基因控制的。每一种生物细胞内的染色体的形态和数目都是一定的。染色体在体细胞中的数目是成对存在的。但是,染色体在精子和卵细胞中是成单存在的。因此选项A的叙述是错误的。

故选A。

【点睛】

解答此题的关键是知道染色体、DNA和基因的关系。

9.A

【分析】

染色体是细胞核内的容易被碱性颜料染成深色的物质,由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质的载体,它的结构像一个螺旋形的梯子,即双螺旋结构;DNA分子上具有特定遗传信息、能够决定生物的某一性状的片段叫做基因。图中,③是染色体,②是蛋白质,①是DNA。

【详解】

A.①DNA是遗传物质的载体,含有特定的遗传信息;②蛋白质上没有特定的遗传信息,A错误。

B.①DNA上具有特定遗传信息的片段叫基因,B正确。

C.在细胞分裂中③染色体的变化最明显,C正确。

D.在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上,控制同一性状的一对基因位于同一对的两条染色体上,D正确。

故选A。

【点睛】

解此题的关键是理解掌握染色体、DNA和基因的关系。

10.B

【分析】

(1)染色体是由DNA和蛋白质两种物质组成;DNA是遗传信息的载体,主要存在于细胞核中,DNA分子为双螺旋结构,像螺旋形的梯子;DNA上决定生物性状的小单位,叫基因。基因决定生物的性状。染色体数目是一定的,一条染色体有一个DNA分子组成,一个DNA分子上有许多个基因。

(2)生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性。

(3)可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;仅由环境因素引起的,没有遗传物质的发生改变的变异,是不可遗传的变异,不能遗传给后代。

【详解】

A.基因位于DNA上,一个DNA分子上有许多个基因,不是有一个基因,A不正确。

B.利用基因的多样性可以培育很多农作物新品种,如利用野生水稻与普通水稻杂交培育出了高产的杂交水稻,B正确。

C.每一种生物都是一个基因库,同种生物如兔之间(有白的、黑的、灰的等)基因也有差别,并不是都相同,C不正确。

D.如果由于外部因素导致基因改变,这一改变的基因有可能不会遗传给后代,一般生殖细胞中的基因才能遗传给后代,D不正确。

故选B。

【点睛】

解答此类题目的关键是牢固掌握基础知识不能灵活运用所学知识解释实际问题。

11.A

【分析】

染色体是细胞核中容易被碱性染料染成深色的物质,染色体包括DNA和蛋白质。DNA是生物的主要遗传物质,一条DNA上有许许多多的基因,一个基因只是DNA上的一个片段,生物的各种性状都是分别有这些不同的基因控制的。

【详解】

A.人类的体细胞内的染色体数量是一定的,都是23对46条,若染色体数量变化则出生时就属于非正常人,如先天愚型就是天生的体细胞内第21号染色体多了一条。所以这种家族遗传疾病是由于该家族的体细胞核内的染色体数量变化引起的,是不可能的,A符合题意。

B.生物的各种性状都是分别有这些不同的基因控制的,这种家族遗传疾病可能是由DNA上的基因发生了变异引起的,B不符合题意。

C.基金控制生物的性状。医务人员用通过胎儿的基因与正常基因对比分析控制生育的办法来实现优生优育,是可以实现的,C不符合题意。

D.基因控制生物的性状。已经出生的带有遗传病的人,基因是无法改变的,难以治愈这种重度身体残疾疾病,D不符合题意。

故选A。

【点睛】

了解人类染色体、DNA、基因的关系,是解题的关键。

12.D

【分析】

有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。此题主要考查的是米勒的实验及其结论,据此解答。

【详解】

米勒的实验如上图,将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气)。再将B烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受A内的火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过C冷凝器的冷却后(模拟了原始大气中的水蒸气凝结降雨的过程),积聚在C仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成了多种氨基酸,米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的。米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是多种蛋白质,可见D符合题意。

故选D。

【点睛】

米勒的实验及结论的内容在考试中经常考到,要注意理解和掌握。可结合米勒的实验装置图,来帮助理解和记忆。

13.C

【分析】

达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。

【详解】

A.据图可见:鳃进化出的结构是不同的,A正确。

B.据图可见:鳃的进化有利于不同动物适应不同的生存环境,B正确。

C.生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物鳃进化,C错误。

D.生物进化的方向是由环境的定向选择决定的即自然选择的结果(适者生存),D正确。

故选C。

【点睛】

解答此类题目的关键是理解生物的变异是不定向的,而自然选择是定向的。

14.基因 自养

【分析】

基因控制生物的性状;同化作用的方式不同,可把生物分成自养型和异养型两类。人们把摄取现成有机物而生活的生物称为异养型生物; 把能从环境中吸收简单无机物同化为复杂有机物的生物称为自养型生物。

【详解】

生物的性状都是基因控制的;因此,海水稻的根细胞浓度较普通水稻大,这一性状是由基因控制的。海水稻含有叶绿体,能够进行光合作用,属于自养生物。

【点睛】

掌握基因在亲代和子代之间传递的过程、营养方式的不同点是解题的关键。

15.有性 大于 变异(不定向变异或基因突变)

【分析】

(1)无性生殖指的是不需要经过两性细胞的结合,由母体直接产生新个体的过程。有性生殖指的是两性生殖细胞精子和卵细胞结合形成受精卵的过程。

(2)细胞外部溶液的浓度大于细胞内部浓度,是失水;细胞外部溶液的浓度小于细胞内部浓度,是吸水。吸水还是失水取决于细胞液浓度与周围环境溶液的浓度大小。

(3)子代与亲代及子代不同个体间的性状差异叫做变异。

【详解】

(1)杂交水稻指选用两个在遗传上有一定差异,同时他们的优良性状又能互补的水稻品种,进行杂交,生产具有杂种优势的第一代杂交种,用于生产,故杂交水果繁殖属于有性生殖。

(2)耐盐碱水稻能够从溶液浓度较高的土壤中吸收水和无机盐,而普通水稻是无法生长的,所以耐盐碱水稻的根毛细胞细胞液浓度一定大于普通水稻的细胞液浓度。

(3)从普通水稻中最后筛选出9个耐盐碱品种,而这9个品种在耐盐碱性状上与其它普通水稻的不同是因为变异形成的。

【点睛】

了解有植物生殖方式的特征以及植物吸水和失水的原理、以及生物不定向的变异是解答此题的关键。

16.基因 B

【分析】

转基因技术是指运用科学手段从某种生物中提取所需要的基因,将其转入另一种生物中,使与另一种生物的基因进行重组,从而产生特定的具有变异遗传性状的物质。利用转基因技术可以改变动植物性状,培育新品种。也可以利用其它生物体培育出期望的生物制品,用于医药、食品等方面。

【详解】

性状是指生物体把生物体所表现的形态结构、生理生化特征和行为方式等的统称。基因决定性状;

将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为转基因技术。人们常说的“遗传工程”、“基因工程”、“遗传转化”均为转基因的同义词。经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“遗传修饰过的生物体”,所以科学家们将人的胰岛素基因导入大肠杆菌体内,利用大肠杆菌来生产人类的胰岛素,这种技术属于转基因技术。

17.S型细菌能致死小白鼠,而R型细菌不能致死小白鼠 A、D 加热杀死的S型细菌有遗传物质进入了R型细菌中,并使R型细菌转化为S型细菌,从而致死小白鼠C 从S型细菌中分离出多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸和脱氧核糖核酸,分别与R型细菌混合后,分别注射到五组小白鼠体内,观察这五组小白鼠的存活状况(或分别在五个相同培养基中培养,观察菌落的特征) 有一组小白鼠会患败血症死亡(DNA与R型细菌混合的那一组小白鼠会患败血症死亡) 这组实验中的与R型细菌混合的那种S型细菌成分就是遗传物质,这种物质就是DNA(DNA就是S型肺炎双球菌的遗传物质) B

【分析】

此题考查的是探究S型细菌、R型细菌能否致死小白鼠及其原因,探究实验的设计,消费者、分解者的特点等,分析解答。

【详解】

(1)根据实验一:用注射器将活的S型细菌的菌液注射到小白鼠A体内,不久小白鼠A患败血症死去。实验二用注射器将活的R型细菌的菌液注射到小白鼠B体内,小白鼠B没有明显不适。分析,可以得出的结论是:S型细菌能致死小白鼠,而R型细菌不能致死小白鼠。

(2)一个S型细菌在固体培养基表面上大量繁殖可形成一个圆形的很光滑的菌落;而一个R型细菌在固体培养基上繁殖,形成的是一个圆形的但表面明显粗糙的菌落。在上述实验中,在小白鼠A、D体内提取体液含有S型细菌,故在固体培养基上进行培养,可产生光滑型的菌落。

(3)活的R型细菌、加热杀死了的S型细菌都不能单独致死小白鼠,活的R型细菌和加热杀死了的S型细菌混合后可以致死小白鼠,因此引起死亡原因的可能是:加热杀死的S型细菌有遗传物质进入了R型细菌中,并使R型细菌转化为S型细菌,从而致死小白鼠C。

(4)根据你的假设,请设计一组实验予以证明。

①实验方法:从S型细菌中分离出多糖、脂肪、蛋白质、核糖核酸和脱氧核糖核酸,分别与R型细菌混合后,分别注射到五组小白鼠体内,观察这五组小白鼠的存活状况 (或分别在五个相同培养基中培养,观察菌落的特征)。

②根据你现在所具备的生命科学知识(不仅仅是通过上述资料得到的),请你预测实验结果:有一组小白鼠会患败血症死亡(DNA与R型细菌混合的那一组小白鼠会患败血症死亡)(或有一个培养基中出现了光滑的菌落)。

得出的结论:这组实验中的与R型细菌混合的那种S型细菌成分就是遗传物质,这种物质就是DNA(DNA就是S型肺炎双球菌的遗传物质)。

(5)入侵到小白鼠体内的肺炎双球菌,主要吃小白鼠体内的有机物,因此在生态系统中所扮演的角色是消费者。只有腐生细菌真菌才是分解者。

【点睛】

灵活运用所学知识以及认真读题分析,是解答此类题目的关键。

18.D 7∶24 自然选择

【详解】

(1)由题图可知,实验站培育试管牛的流程:体外受精,经过培养形成早期胚胎,然后进行胚胎移植,在母牛C的子宫内发育并分娩成为一个新个体。其中,该个体的形成是经过有性生殖,即经过了精卵细胞的融合,所以遗传物质来自于提供精卵细胞的良种母牛A和提供精细胞的良种公牛B,D正确。

(2)C22H19Cl2NO3中N、O元素的质量比为14:16×3=7:24

(3)苍蝇群体中本来就存在变异个体(抗药性个体),使用杀虫剂后,杀虫剂会进行选择(自然选择),具有抗药性的个体存活下来,不具有抗药性的个体被杀死,原来群体中具有抗药性的个体少,所以第一次使用的杀虫效果显著,但随着这种杀虫剂的使用次数的增加,抗药性个体的比例逐渐增加,杀虫剂的效果减弱。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页