北师大版 五年级数学下册3.3 分数乘法(三) 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版 五年级数学下册3.3 分数乘法(三) 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 79.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-25 15:44:39 | ||

图片预览

文档简介

第3课时 分数乘法(三)

课时目标导航

教学导航

一、教学内容

分数乘分数的计算方法。(教材第28~29页)

二、教学目标

1.掌握分数乘分数的计算方法,并能正确计算。

2.判断一个数与分数相乘,积与这个数的大小关系。

3.根据解决问题的需要,探究有关的数学信息,发展初步的分数乘法的能力。

三、重点难点

重点:掌握分数乘分数的计算方法。

难点:能运用分数乘分数的知识解决简单的实际问题。

四、教学准备

教师准备:长方形纸条、课件PPT。

学生准备:长方形纸条。

教学过程

一、情境引入

师:同学们接触过国学经典作品吗?它们里面不但有教我们做人做事的道理,而且数学知识也蕴含在其中。今天我给大家讲一段:

我国古代著名哲学著作《庄子·天下》中有这样一段话:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”意思是说:一尺长的木棍,每天截一半,永远也截不完。

师:庄子的这句话对不对呢?今天我们就来验证一下。

二、学习新课

1.教学教材第28页问题1。

教师拿出准备好的纸条,引导学生按照课本上的样子来操作验证庄子的话。

教师让学生思考上述操作中出现的数学问题,并按教材所示对学生进行提问。

学生思考,小组讨论,汇报问题。

学生按要求操作,验证过程如下:

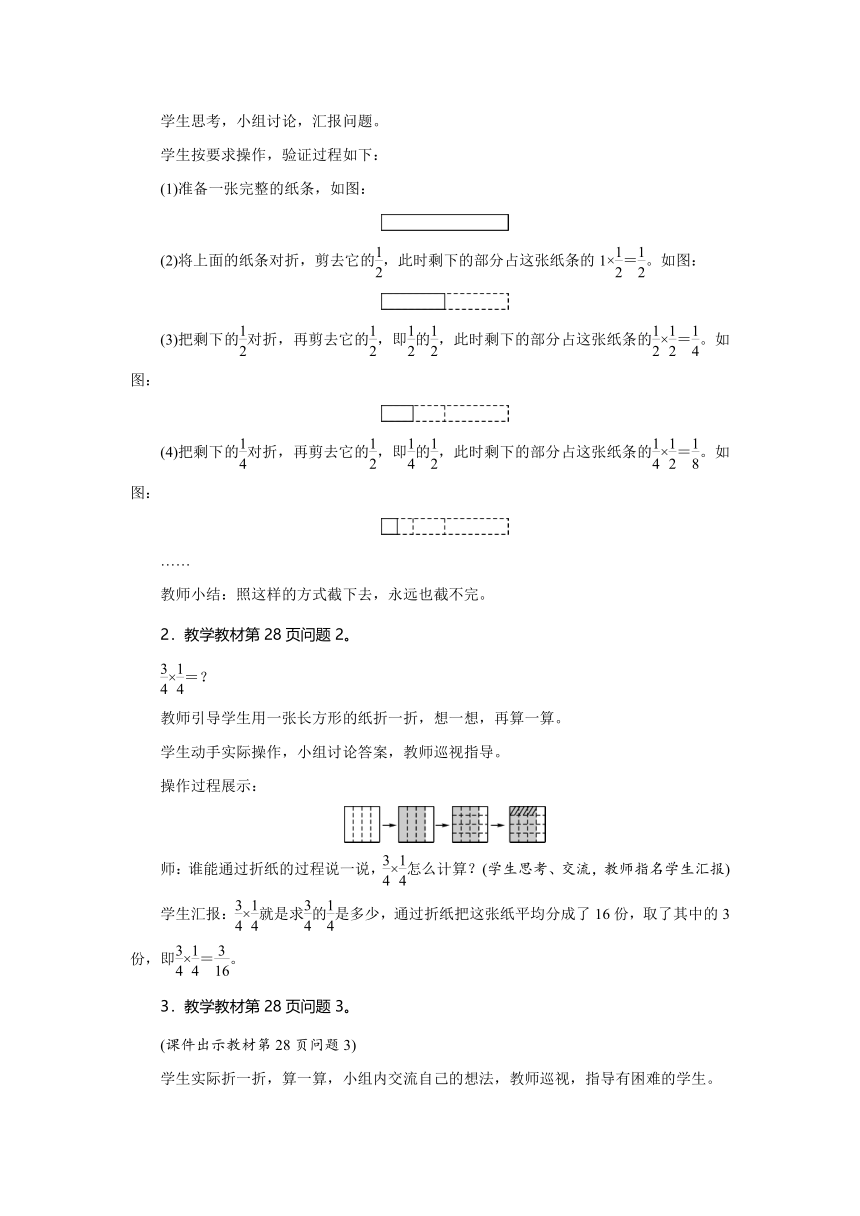

(1)准备一张完整的纸条,如图:

(2)将上面的纸条对折,剪去它的,此时剩下的部分占这张纸条的1×=。如图:

(3)把剩下的对折,再剪去它的,即的,此时剩下的部分占这张纸条的×=。如图:

(4)把剩下的对折,再剪去它的,即的,此时剩下的部分占这张纸条的×=。如图:

……

教师小结:照这样的方式截下去,永远也截不完。

2.教学教材第28页问题2。

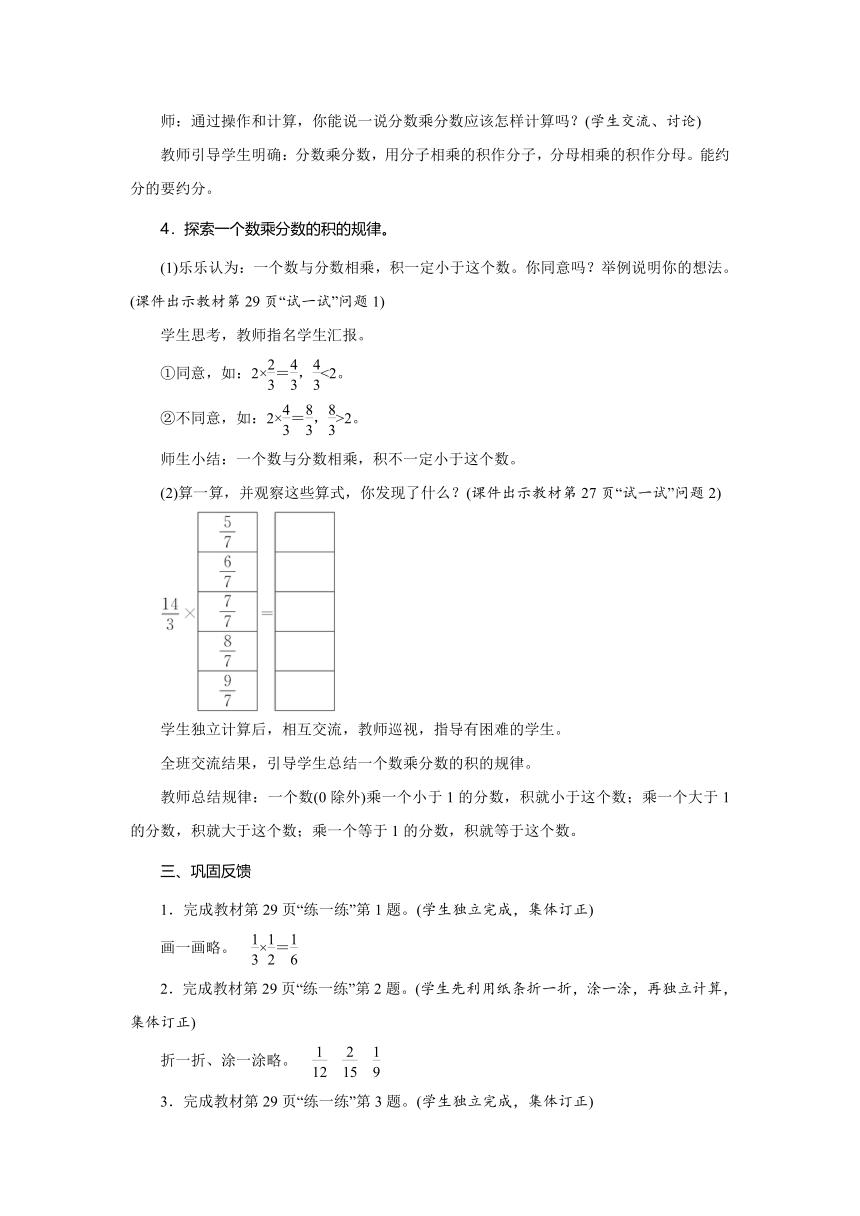

×=?

教师引导学生用一张长方形的纸折一折,想一想,再算一算。

学生动手实际操作,小组讨论答案,教师巡视指导。

操作过程展示:

师:谁能通过折纸的过程说一说,×怎么计算?(学生思考、交流,教师指名学生汇报)

学生汇报:×就是求的是多少,通过折纸把这张纸平均分成了16份,取了其中的3份,即×=。

3.教学教材第28页问题3。

(课件出示教材第28页问题3)

学生实际折一折,算一算,小组内交流自己的想法,教师巡视,指导有困难的学生。

师:通过操作和计算,你能说一说分数乘分数应该怎样计算吗?(学生交流、讨论)

教师引导学生明确:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。能约分的要约分。

4.探索一个数乘分数的积的规律。

(1)乐乐认为:一个数与分数相乘,积一定小于这个数。你同意吗?举例说明你的想法。(课件出示教材第29页“试一试”问题1)

学生思考,教师指名学生汇报。

①同意,如:2×=,<2。

②不同意,如:2×=,>2。

师生小结:一个数与分数相乘,积不一定小于这个数。

(2)算一算,并观察这些算式,你发现了什么?(课件出示教材第27页“试一试”问题2)

学生独立计算后,相互交流,教师巡视,指导有困难的学生。

全班交流结果,引导学生总结一个数乘分数的积的规律。

教师总结规律:一个数(0除外)乘一个小于1的分数,积就小于这个数;乘一个大于1的分数,积就大于这个数;乘一个等于1的分数,积就等于这个数。

三、巩固反馈

1.完成教材第29页“练一练”第1题。(学生独立完成,集体订正)

画一画略。 ×=

2.完成教材第29页“练一练”第2题。(学生先利用纸条折一折,涂一涂,再独立计算,集体订正)

折一折、涂一涂略。

3.完成教材第29页“练一练”第3题。(学生独立完成,集体订正)

4.完成教材第30页“练一练”第4~7题。(学生分小组完成题目,教师巡视并发现学生中存在的问题,集体订正)

第4题:< > = < < >

第5题:画一画略。 ×=

第6题:(1)月球上:42×=7(kg)

火星上:42×=(kg)

(2)略

第7题:因为八戒吃了,所以剩下的西瓜是1-=,悟空吃的,则是×=,所以他们吃的一样多。

四、课堂小结

本节课学习了什么知识?你有什么收获?

板书设计

分数乘法(三)

×==

×= ×= ×=

1.分数乘分数的计算方法:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。能约分的要约分。

2.一个数乘分数的积的规律:一个数(0除外)乘一个小于1的分数,积就小于这个数;乘一个大于1的分数,积就大于这个数;乘一个等于1的分数,积就等于这个数。

教学反思

1.让学生亲自经历学习过程,即让学生在动手操作、探究算法、举例验证、交流评价、确定法则等一系列活动中经历分数乘分数计算法则的形成过程。这既关注了让学生自己去做、去悟、去经历、去体验、去创造,同时也关注了学生解题策略的自主选择和合作意识的培养。

2.学生容易将乘法与加法计算混淆,特别是约分之后,通过课本上的“练一练”进行了课堂教学,给学生强调了易错的地方,帮助其区分,但在练习过程中,还是有学生出错,还需要进一步给学生区分,让学生多多练习,牢牢掌握分数乘法的计算方法。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

典型例题准备

【例题】用简便方法计算:22×。

分析:观察算式发现,直接计算较为麻烦,可以把22改写成21+,再利用乘法分配律进行计算, 21和分别与相乘,都可以约分,这样就能很快得出答案。

解答:22×

=×

=21×+×

=1+

=1

解法归纳:当一个带分数与分数相乘时,可以把带分数拆成两个数的和的形式,再分别与分数相乘,最后把乘得的积相加即可。

相关知识阅读

爱因斯坦与罗盘的故事

爱因斯坦上学前的一天,他生病了,本来沉静的孩子更像一只温顺的小猫,静静地蜷伏在家里,一动也不动。父亲拿来一个小罗盘给儿子解闷。

爱因斯坦的小手捧着罗盘,只见罗盘中间那根针在轻轻地抖动,指着北边。他把盘子转过去,那根针并不听他的话,照旧指向北边。爱因斯坦又把罗盘捧在胸前,扭转身子,再猛扭过去,可那根针又回来了,还是指向北边。不管他怎样转动身子,那根细细的红色磁针就是顽强地指着北边。

小爱因斯坦忘掉了身上的病痛,只剩下一脸的惊讶和困惑:是什么东西使它总是指向北边呢?这根针的四周什么也没有,是什么力量推着它指向北边呢?爱因斯坦67岁时仍然为童年时的“罗盘经历”感慨万千。

他在《自述》中说:“当我还是一个四、五岁的小孩,在父亲给我看一个罗盘的时候,就经历过这种惊奇。这只指南针以如此确定的方式行动,根本不符合那些在无意识的概念世界中能找到位置的事物的本性的(同直接‘接触’有关的作用)。我现在还记得,至少相信我还记得这种经验给我一个深刻而持久的印象。我想一定有什么东西深深地隐藏在事情后面。凡是人从小就看到的事情,不会引起这种反应;他对于物体下落,对于风和雨,对于月亮或者对于月亮会不会掉下来,对于生物和非生物之间的区别等都不感到惊奇。”

小小的罗盘,里面那根按照一定规律行动的磁针,唤起了这位未来的科学巨匠的好奇心——探索事物原委的好奇心。而这种神圣的好奇心,正是萌生科学的幼苗。

1953年3月14日,爱因斯坦在74岁生日宴会之前,举行了一个简短的记者招待会。会上,他收到一份书面的短信。信上第一个问题就是:“据说你在5岁时由于一只指南针,12岁时由于一本欧几里得几何学而受到决定性的影响。这些东西对你一生的工作果真有过影响吗?”

爱因斯坦看了微微一笑,回答说:“我自己是这样想的。我相信这些外界的影响对我的发展确实是有重大影响的。”爱因斯坦接下来的回答似乎更饶有趣味:“但是人很少洞察到他自己内心所发生的事情。当一只小狗第一次看到指南针时,它可能没有类似的影响,对许多小孩子也是如此。事实上决定一个人的特殊反应的究竟是什么呢?在这个问题上,人们可以设想各种或多或少能够说得通的理论,但是决不会找到真正的答案。”

课时目标导航

教学导航

一、教学内容

分数乘分数的计算方法。(教材第28~29页)

二、教学目标

1.掌握分数乘分数的计算方法,并能正确计算。

2.判断一个数与分数相乘,积与这个数的大小关系。

3.根据解决问题的需要,探究有关的数学信息,发展初步的分数乘法的能力。

三、重点难点

重点:掌握分数乘分数的计算方法。

难点:能运用分数乘分数的知识解决简单的实际问题。

四、教学准备

教师准备:长方形纸条、课件PPT。

学生准备:长方形纸条。

教学过程

一、情境引入

师:同学们接触过国学经典作品吗?它们里面不但有教我们做人做事的道理,而且数学知识也蕴含在其中。今天我给大家讲一段:

我国古代著名哲学著作《庄子·天下》中有这样一段话:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”意思是说:一尺长的木棍,每天截一半,永远也截不完。

师:庄子的这句话对不对呢?今天我们就来验证一下。

二、学习新课

1.教学教材第28页问题1。

教师拿出准备好的纸条,引导学生按照课本上的样子来操作验证庄子的话。

教师让学生思考上述操作中出现的数学问题,并按教材所示对学生进行提问。

学生思考,小组讨论,汇报问题。

学生按要求操作,验证过程如下:

(1)准备一张完整的纸条,如图:

(2)将上面的纸条对折,剪去它的,此时剩下的部分占这张纸条的1×=。如图:

(3)把剩下的对折,再剪去它的,即的,此时剩下的部分占这张纸条的×=。如图:

(4)把剩下的对折,再剪去它的,即的,此时剩下的部分占这张纸条的×=。如图:

……

教师小结:照这样的方式截下去,永远也截不完。

2.教学教材第28页问题2。

×=?

教师引导学生用一张长方形的纸折一折,想一想,再算一算。

学生动手实际操作,小组讨论答案,教师巡视指导。

操作过程展示:

师:谁能通过折纸的过程说一说,×怎么计算?(学生思考、交流,教师指名学生汇报)

学生汇报:×就是求的是多少,通过折纸把这张纸平均分成了16份,取了其中的3份,即×=。

3.教学教材第28页问题3。

(课件出示教材第28页问题3)

学生实际折一折,算一算,小组内交流自己的想法,教师巡视,指导有困难的学生。

师:通过操作和计算,你能说一说分数乘分数应该怎样计算吗?(学生交流、讨论)

教师引导学生明确:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。能约分的要约分。

4.探索一个数乘分数的积的规律。

(1)乐乐认为:一个数与分数相乘,积一定小于这个数。你同意吗?举例说明你的想法。(课件出示教材第29页“试一试”问题1)

学生思考,教师指名学生汇报。

①同意,如:2×=,<2。

②不同意,如:2×=,>2。

师生小结:一个数与分数相乘,积不一定小于这个数。

(2)算一算,并观察这些算式,你发现了什么?(课件出示教材第27页“试一试”问题2)

学生独立计算后,相互交流,教师巡视,指导有困难的学生。

全班交流结果,引导学生总结一个数乘分数的积的规律。

教师总结规律:一个数(0除外)乘一个小于1的分数,积就小于这个数;乘一个大于1的分数,积就大于这个数;乘一个等于1的分数,积就等于这个数。

三、巩固反馈

1.完成教材第29页“练一练”第1题。(学生独立完成,集体订正)

画一画略。 ×=

2.完成教材第29页“练一练”第2题。(学生先利用纸条折一折,涂一涂,再独立计算,集体订正)

折一折、涂一涂略。

3.完成教材第29页“练一练”第3题。(学生独立完成,集体订正)

4.完成教材第30页“练一练”第4~7题。(学生分小组完成题目,教师巡视并发现学生中存在的问题,集体订正)

第4题:< > = < < >

第5题:画一画略。 ×=

第6题:(1)月球上:42×=7(kg)

火星上:42×=(kg)

(2)略

第7题:因为八戒吃了,所以剩下的西瓜是1-=,悟空吃的,则是×=,所以他们吃的一样多。

四、课堂小结

本节课学习了什么知识?你有什么收获?

板书设计

分数乘法(三)

×==

×= ×= ×=

1.分数乘分数的计算方法:分数乘分数,用分子相乘的积作分子,分母相乘的积作分母。能约分的要约分。

2.一个数乘分数的积的规律:一个数(0除外)乘一个小于1的分数,积就小于这个数;乘一个大于1的分数,积就大于这个数;乘一个等于1的分数,积就等于这个数。

教学反思

1.让学生亲自经历学习过程,即让学生在动手操作、探究算法、举例验证、交流评价、确定法则等一系列活动中经历分数乘分数计算法则的形成过程。这既关注了让学生自己去做、去悟、去经历、去体验、去创造,同时也关注了学生解题策略的自主选择和合作意识的培养。

2.学生容易将乘法与加法计算混淆,特别是约分之后,通过课本上的“练一练”进行了课堂教学,给学生强调了易错的地方,帮助其区分,但在练习过程中,还是有学生出错,还需要进一步给学生区分,让学生多多练习,牢牢掌握分数乘法的计算方法。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

典型例题准备

【例题】用简便方法计算:22×。

分析:观察算式发现,直接计算较为麻烦,可以把22改写成21+,再利用乘法分配律进行计算, 21和分别与相乘,都可以约分,这样就能很快得出答案。

解答:22×

=×

=21×+×

=1+

=1

解法归纳:当一个带分数与分数相乘时,可以把带分数拆成两个数的和的形式,再分别与分数相乘,最后把乘得的积相加即可。

相关知识阅读

爱因斯坦与罗盘的故事

爱因斯坦上学前的一天,他生病了,本来沉静的孩子更像一只温顺的小猫,静静地蜷伏在家里,一动也不动。父亲拿来一个小罗盘给儿子解闷。

爱因斯坦的小手捧着罗盘,只见罗盘中间那根针在轻轻地抖动,指着北边。他把盘子转过去,那根针并不听他的话,照旧指向北边。爱因斯坦又把罗盘捧在胸前,扭转身子,再猛扭过去,可那根针又回来了,还是指向北边。不管他怎样转动身子,那根细细的红色磁针就是顽强地指着北边。

小爱因斯坦忘掉了身上的病痛,只剩下一脸的惊讶和困惑:是什么东西使它总是指向北边呢?这根针的四周什么也没有,是什么力量推着它指向北边呢?爱因斯坦67岁时仍然为童年时的“罗盘经历”感慨万千。

他在《自述》中说:“当我还是一个四、五岁的小孩,在父亲给我看一个罗盘的时候,就经历过这种惊奇。这只指南针以如此确定的方式行动,根本不符合那些在无意识的概念世界中能找到位置的事物的本性的(同直接‘接触’有关的作用)。我现在还记得,至少相信我还记得这种经验给我一个深刻而持久的印象。我想一定有什么东西深深地隐藏在事情后面。凡是人从小就看到的事情,不会引起这种反应;他对于物体下落,对于风和雨,对于月亮或者对于月亮会不会掉下来,对于生物和非生物之间的区别等都不感到惊奇。”

小小的罗盘,里面那根按照一定规律行动的磁针,唤起了这位未来的科学巨匠的好奇心——探索事物原委的好奇心。而这种神圣的好奇心,正是萌生科学的幼苗。

1953年3月14日,爱因斯坦在74岁生日宴会之前,举行了一个简短的记者招待会。会上,他收到一份书面的短信。信上第一个问题就是:“据说你在5岁时由于一只指南针,12岁时由于一本欧几里得几何学而受到决定性的影响。这些东西对你一生的工作果真有过影响吗?”

爱因斯坦看了微微一笑,回答说:“我自己是这样想的。我相信这些外界的影响对我的发展确实是有重大影响的。”爱因斯坦接下来的回答似乎更饶有趣味:“但是人很少洞察到他自己内心所发生的事情。当一只小狗第一次看到指南针时,它可能没有类似的影响,对许多小孩子也是如此。事实上决定一个人的特殊反应的究竟是什么呢?在这个问题上,人们可以设想各种或多或少能够说得通的理论,但是决不会找到真正的答案。”