北师大版数学五年级下册 总复习 第3课时 总复习(三)——统计与概率 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版数学五年级下册 总复习 第3课时 总复习(三)——统计与概率 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 101.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-27 11:16:01 | ||

图片预览

文档简介

第3课时 总复习(三)——统计与概率

课时目标导航

教学导航

一、复习内容

“复式条形统计图”“复式折线统计图”“平均数的再认识”。(教材第93,97,98页)

二、复习目标

1.复习巩固复式统计图的特点,并能绘制复式统计图,加深对平均数的理解。

2.能根据复式统计图对数据进行简单分析,并能作出合理推测,发展学生的统计意识,提高学生的统计能力。

3.进一步感受到统计知识带给人们的帮助,从而提高学生学习统计的兴趣。

三、重点难点

重点:绘制复式条形统计图和复式折线统计图;能正确计算平均数。

难点:从统计图中获取有效信息,解决有关问题。

教学过程

一、回顾整理

【回顾1】复式条形统计图。

(1)师:请同学们说一说复式条形统计图的特点。(指名学生回答)

师生共同回顾:不仅能表示出两组数据数量的多少,还能比较出两组数据相对数量的大小。

(2)师:复式条形统计图的制作方法是怎样的?(学生同桌之间合作,在作业本上写出来,全班集体总结)

师生共同回顾:与单式条形统计图的制作方法基本相同,只是在每组中有两个数据,需要用两种不同颜色(或底纹)的直条来表示,同时要注明图例。

【回顾2】复式折线统计图。

(1)师:请同学们说一说复式折线统计图的特点。(指名学生回答)

师生共同回顾:不仅能表示两组数据数量的多少和数量的增减变化情况,还能反映两组数据的变化趋势。

(2)师:复式折线统计图的制作方法是怎样的?(学生同桌之间合作,在作业本上写出来,全班集体总结)

师生共同回顾:与单式折线统计图的制作方法基本相同,只是需要用不同的图例表示不同的数据。

【回顾3】平均数的再认识。

(1)师:请同学们说一说平均数的意义是什么?(学生小组内讨论,指名学生回答)

师生共同回顾:一组数据中所有数据之和除以数据的个数就得到这组数据的平均数,它反映数据的集中趋势,具有代表性。

(2)师:平均数的特点又是什么?(学生先独立思考,然后集体总结)

师生共同回顾:平均数是反映数据集中趋势的一项指标,具有灵敏性,易受极端数据的影响,每个数据的大小改变都会影响到最终结果。

(3)师:如何求平均数?(指名学生回答)

师生共同回顾:总数量÷总份数=平均数。

二、知识应用

1.复式条形统计图和复式折线统计图。

完成教材第93页“概率与统计”第1题。

师:说一说你是怎么选择的?(学生同桌之间讨论,教师巡视)

教师提示:这道题是统计图的选择问题,熟记统计图的特点是解决这道题的关键。

教师讲解:反映数量的多少应选择条形统计图;反映数量的增减变化情况应选择折线统计图。

2.平均数的再认识。

师:在“绿化祖国,采集树种”的活动中,某校四年级5个班,每班采集树种20 kg,五年级3个班共采集树种60 kg。两个年级平均每班采集树种多少千克?(教师组织学生理解题意)

师:要想求两个年级平均每班采集树种多少千克,必须先求出什么?(学生独立思考,指名学生汇报)

汇报:两个年级共采集树种多少千克。

师:知道两个年级共采集树种的千克数之后又该怎么计算?(指名学生回答)

教师指出:根据“总千克数÷总班数=平均每班采集的千克数”求解。

学生独立完成计算。

教师总结:计算平均数时,用“总数量÷总份数=平均数”,总数量要对应与其等同的总份数。

三、巩固练习

1.完成教材第97页“练习——统计与概率”第1题。(学生独立思考,小组内讨论并汇报答案)

D

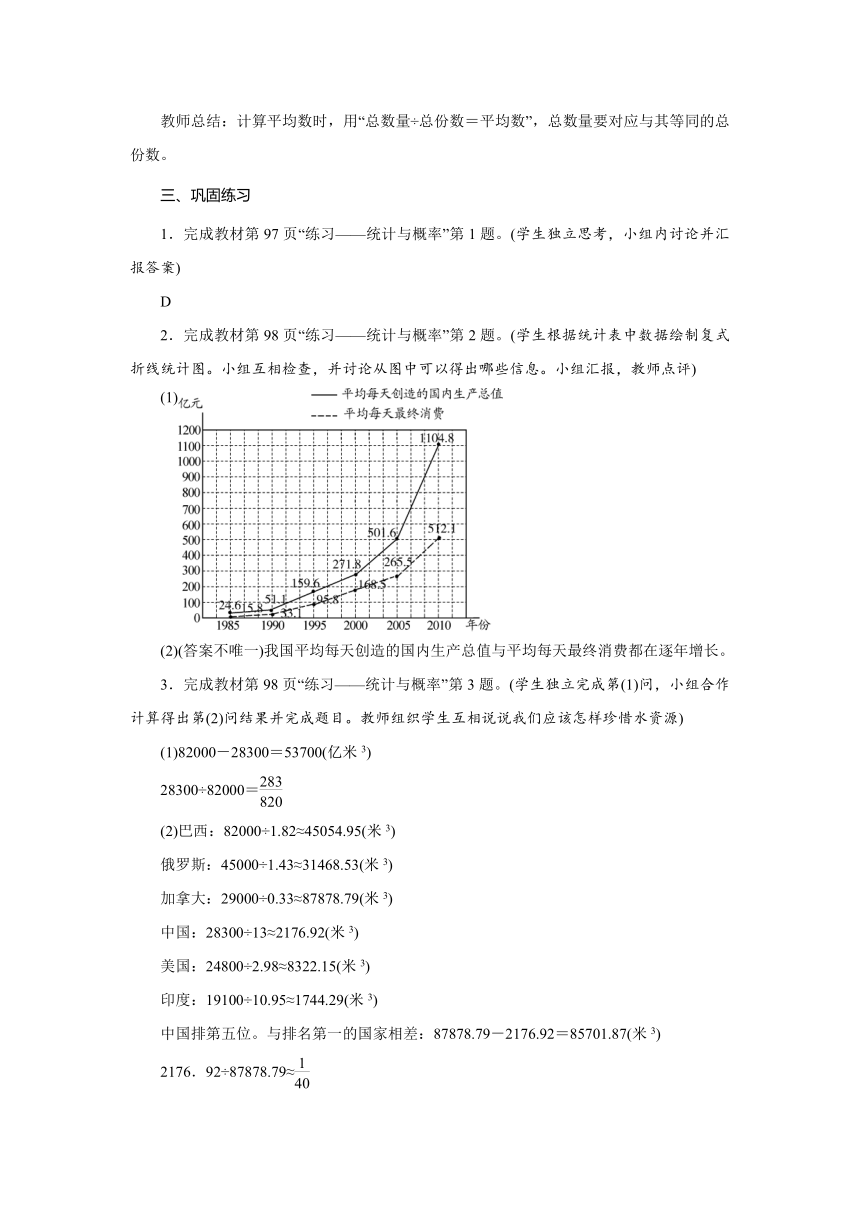

2.完成教材第98页“练习——统计与概率”第2题。(学生根据统计表中数据绘制复式折线统计图。小组互相检查,并讨论从图中可以得出哪些信息。小组汇报,教师点评)

(1)

(2)(答案不唯一)我国平均每天创造的国内生产总值与平均每天最终消费都在逐年增长。

3.完成教材第98页“练习——统计与概率”第3题。(学生独立完成第(1)问,小组合作计算得出第(2)问结果并完成题目。教师组织学生互相说说我们应该怎样珍惜水资源)

(1)82000-28300=53700(亿米3)

28300÷82000=

(2)巴西:82000÷1.82≈45054.95(米3)

俄罗斯:45000÷1.43≈31468.53(米3)

加拿大:29000÷0.33≈87878.79(米3)

中国:28300÷13≈2176.92(米3)

美国:24800÷2.98≈8322.15(米3)

印度:19100÷10.95≈1744.29(米3)

中国排第五位。与排名第一的国家相差:87878.79-2176.92=85701.87(米3)

2176.92÷87878.79≈

四、课堂小结

通过本节课的复习,你有什么收获?

板书设计

总复习(三)——统计与概率

1.复式条形统计图

(1)复式条形统计图的优点。

(2)复式条形统计图的绘制。

(3)从复式条形统计图中获取信息并解决问题。

2.复式折线统计图

(1)复式折线统计图的优点。

(2)复式折线统计图的绘制。

(3)从复式折线统计图中获取信息并解决问题。

3.平均数的再认识

(1)平均数的意义。

(2)求平均数的方法。

教学反思

1.统计的内容是数学与生活息息相关的知识,在教学中,教师要引导学生主动地复习,共同回顾并整理所学的知识,使之系统化,在回忆和整理知识时,要让学生做复习的主人,多让学生发言,互相补充,逐步形成系统的、完整的、明确的知识网络。这样,学生对所学知识不仅加深了理解,而且感到通过复习和整理确实有所提高、从而激发学生复习的积极性,提高复习的效果。

2.本节课内容不多,在最后留时间让学生小组交流本学期学到了什么知识,让学生对整理总复习的知识内容有一个整体的把握,更能很好地掌握整册书的内容。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

典型例题准备

【典例】五位裁判员给一名体操运动员评分后,去掉一个最高分和一个最低分,平均得9.58分;只去掉一个最高分,平均得9.46分;只去掉一个最低分,平均得9.66分。这名运动员的最高分与最低分相差多少?

分析:只去掉一个最高分,平均得9.46分,这样能求出除打最高分的裁判员外的另四个裁判员打出的成绩和;去掉一个最高分和一个最低分,平均得9.58分,这样能求出除打最高分和最低分的两个裁判员外的另三个裁判员打出的成绩和,用四个裁判员打出的成绩和减去三个裁判员打出的成绩和,根据题意可得出裁判员打出的最低分;同理可得裁判员打出的最高分,从而解决问题。

解答:最低分:

9.46×4-9.58×3=9.10(分)

最高分:9.66×4-9.58×3=9.90(分)

最高分与最低分相差:

9.90-9.10=0.8(分)

答:这名运动员的最高分与最低分相差0.8分。

解法归纳:此题应结合题意,根据平均数的含义及求平均数的方法,进行计算、推导,进而得出结论。

相关知识阅读

统计故事——《红楼梦》作者考证

众所周知,《红楼梦》一书共120回,自从胡适作《红楼梦考证》以来,一般都认为前80回为曹雪芹所写,后40回为高鹗所续。然而长期以来这种看法一直都饱受争议。能否从统计上做出论证呢?从1985年开始,复旦大学的李贤平教授带领他的学生作了这项很有意义的工作,他们创造性的想法是将120回看成120个样本,然后确定与情节无关的虚词出现的次数作为变量,巧妙运用数理统计分析方法,看看哪些回目出自同一人的手笔。

一般认为,每个人使用某些词的习惯是特有的。于是李教授用每个回目中47个虚词(之,其,或,呀,吗,咧,罢,可,便,就……)出现的次数,作为《红楼梦》各个回目的数字标志。之所以要抛开情节,是因为在一般情况下,同一情节大家描述的都差不多,但由于个人写作特点和习惯的不同,所用的虚词是不一样的。利用多元分析中的聚类分析法进行聚类,果然将120回分成两类,即前80回为一类,后40回为一类,很形象地证实了不是出自同一人的手笔。

之后又进一步分析前80回是否为曹雪芹所写?这时又找了一本曹雪芹的其他著作,做了类似计算,结果证实了用词手法完全相同,断定前80回为曹雪芹一人手笔,是他根据《石头记》写成,中间插入《风月宝鉴》,还有一些别的增加成分。而后40回是否为高鹗写的呢?论证结果推翻了后40回是高鹗一个人所写,而是曹雪芹亲友将其草稿整理而成,宝黛故事为一人所写,贾府衰败情景当为另一人所写等等。这个论证在红学界引起很大轰动,李教授他们用多元统计分析方法支持了红学界的观点,使红学界大为赞叹。

课时目标导航

教学导航

一、复习内容

“复式条形统计图”“复式折线统计图”“平均数的再认识”。(教材第93,97,98页)

二、复习目标

1.复习巩固复式统计图的特点,并能绘制复式统计图,加深对平均数的理解。

2.能根据复式统计图对数据进行简单分析,并能作出合理推测,发展学生的统计意识,提高学生的统计能力。

3.进一步感受到统计知识带给人们的帮助,从而提高学生学习统计的兴趣。

三、重点难点

重点:绘制复式条形统计图和复式折线统计图;能正确计算平均数。

难点:从统计图中获取有效信息,解决有关问题。

教学过程

一、回顾整理

【回顾1】复式条形统计图。

(1)师:请同学们说一说复式条形统计图的特点。(指名学生回答)

师生共同回顾:不仅能表示出两组数据数量的多少,还能比较出两组数据相对数量的大小。

(2)师:复式条形统计图的制作方法是怎样的?(学生同桌之间合作,在作业本上写出来,全班集体总结)

师生共同回顾:与单式条形统计图的制作方法基本相同,只是在每组中有两个数据,需要用两种不同颜色(或底纹)的直条来表示,同时要注明图例。

【回顾2】复式折线统计图。

(1)师:请同学们说一说复式折线统计图的特点。(指名学生回答)

师生共同回顾:不仅能表示两组数据数量的多少和数量的增减变化情况,还能反映两组数据的变化趋势。

(2)师:复式折线统计图的制作方法是怎样的?(学生同桌之间合作,在作业本上写出来,全班集体总结)

师生共同回顾:与单式折线统计图的制作方法基本相同,只是需要用不同的图例表示不同的数据。

【回顾3】平均数的再认识。

(1)师:请同学们说一说平均数的意义是什么?(学生小组内讨论,指名学生回答)

师生共同回顾:一组数据中所有数据之和除以数据的个数就得到这组数据的平均数,它反映数据的集中趋势,具有代表性。

(2)师:平均数的特点又是什么?(学生先独立思考,然后集体总结)

师生共同回顾:平均数是反映数据集中趋势的一项指标,具有灵敏性,易受极端数据的影响,每个数据的大小改变都会影响到最终结果。

(3)师:如何求平均数?(指名学生回答)

师生共同回顾:总数量÷总份数=平均数。

二、知识应用

1.复式条形统计图和复式折线统计图。

完成教材第93页“概率与统计”第1题。

师:说一说你是怎么选择的?(学生同桌之间讨论,教师巡视)

教师提示:这道题是统计图的选择问题,熟记统计图的特点是解决这道题的关键。

教师讲解:反映数量的多少应选择条形统计图;反映数量的增减变化情况应选择折线统计图。

2.平均数的再认识。

师:在“绿化祖国,采集树种”的活动中,某校四年级5个班,每班采集树种20 kg,五年级3个班共采集树种60 kg。两个年级平均每班采集树种多少千克?(教师组织学生理解题意)

师:要想求两个年级平均每班采集树种多少千克,必须先求出什么?(学生独立思考,指名学生汇报)

汇报:两个年级共采集树种多少千克。

师:知道两个年级共采集树种的千克数之后又该怎么计算?(指名学生回答)

教师指出:根据“总千克数÷总班数=平均每班采集的千克数”求解。

学生独立完成计算。

教师总结:计算平均数时,用“总数量÷总份数=平均数”,总数量要对应与其等同的总份数。

三、巩固练习

1.完成教材第97页“练习——统计与概率”第1题。(学生独立思考,小组内讨论并汇报答案)

D

2.完成教材第98页“练习——统计与概率”第2题。(学生根据统计表中数据绘制复式折线统计图。小组互相检查,并讨论从图中可以得出哪些信息。小组汇报,教师点评)

(1)

(2)(答案不唯一)我国平均每天创造的国内生产总值与平均每天最终消费都在逐年增长。

3.完成教材第98页“练习——统计与概率”第3题。(学生独立完成第(1)问,小组合作计算得出第(2)问结果并完成题目。教师组织学生互相说说我们应该怎样珍惜水资源)

(1)82000-28300=53700(亿米3)

28300÷82000=

(2)巴西:82000÷1.82≈45054.95(米3)

俄罗斯:45000÷1.43≈31468.53(米3)

加拿大:29000÷0.33≈87878.79(米3)

中国:28300÷13≈2176.92(米3)

美国:24800÷2.98≈8322.15(米3)

印度:19100÷10.95≈1744.29(米3)

中国排第五位。与排名第一的国家相差:87878.79-2176.92=85701.87(米3)

2176.92÷87878.79≈

四、课堂小结

通过本节课的复习,你有什么收获?

板书设计

总复习(三)——统计与概率

1.复式条形统计图

(1)复式条形统计图的优点。

(2)复式条形统计图的绘制。

(3)从复式条形统计图中获取信息并解决问题。

2.复式折线统计图

(1)复式折线统计图的优点。

(2)复式折线统计图的绘制。

(3)从复式折线统计图中获取信息并解决问题。

3.平均数的再认识

(1)平均数的意义。

(2)求平均数的方法。

教学反思

1.统计的内容是数学与生活息息相关的知识,在教学中,教师要引导学生主动地复习,共同回顾并整理所学的知识,使之系统化,在回忆和整理知识时,要让学生做复习的主人,多让学生发言,互相补充,逐步形成系统的、完整的、明确的知识网络。这样,学生对所学知识不仅加深了理解,而且感到通过复习和整理确实有所提高、从而激发学生复习的积极性,提高复习的效果。

2.本节课内容不多,在最后留时间让学生小组交流本学期学到了什么知识,让学生对整理总复习的知识内容有一个整体的把握,更能很好地掌握整册书的内容。

3.我的补充:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

备课资料参考

典型例题准备

【典例】五位裁判员给一名体操运动员评分后,去掉一个最高分和一个最低分,平均得9.58分;只去掉一个最高分,平均得9.46分;只去掉一个最低分,平均得9.66分。这名运动员的最高分与最低分相差多少?

分析:只去掉一个最高分,平均得9.46分,这样能求出除打最高分的裁判员外的另四个裁判员打出的成绩和;去掉一个最高分和一个最低分,平均得9.58分,这样能求出除打最高分和最低分的两个裁判员外的另三个裁判员打出的成绩和,用四个裁判员打出的成绩和减去三个裁判员打出的成绩和,根据题意可得出裁判员打出的最低分;同理可得裁判员打出的最高分,从而解决问题。

解答:最低分:

9.46×4-9.58×3=9.10(分)

最高分:9.66×4-9.58×3=9.90(分)

最高分与最低分相差:

9.90-9.10=0.8(分)

答:这名运动员的最高分与最低分相差0.8分。

解法归纳:此题应结合题意,根据平均数的含义及求平均数的方法,进行计算、推导,进而得出结论。

相关知识阅读

统计故事——《红楼梦》作者考证

众所周知,《红楼梦》一书共120回,自从胡适作《红楼梦考证》以来,一般都认为前80回为曹雪芹所写,后40回为高鹗所续。然而长期以来这种看法一直都饱受争议。能否从统计上做出论证呢?从1985年开始,复旦大学的李贤平教授带领他的学生作了这项很有意义的工作,他们创造性的想法是将120回看成120个样本,然后确定与情节无关的虚词出现的次数作为变量,巧妙运用数理统计分析方法,看看哪些回目出自同一人的手笔。

一般认为,每个人使用某些词的习惯是特有的。于是李教授用每个回目中47个虚词(之,其,或,呀,吗,咧,罢,可,便,就……)出现的次数,作为《红楼梦》各个回目的数字标志。之所以要抛开情节,是因为在一般情况下,同一情节大家描述的都差不多,但由于个人写作特点和习惯的不同,所用的虚词是不一样的。利用多元分析中的聚类分析法进行聚类,果然将120回分成两类,即前80回为一类,后40回为一类,很形象地证实了不是出自同一人的手笔。

之后又进一步分析前80回是否为曹雪芹所写?这时又找了一本曹雪芹的其他著作,做了类似计算,结果证实了用词手法完全相同,断定前80回为曹雪芹一人手笔,是他根据《石头记》写成,中间插入《风月宝鉴》,还有一些别的增加成分。而后40回是否为高鹗写的呢?论证结果推翻了后40回是高鹗一个人所写,而是曹雪芹亲友将其草稿整理而成,宝黛故事为一人所写,贾府衰败情景当为另一人所写等等。这个论证在红学界引起很大轰动,李教授他们用多元统计分析方法支持了红学界的观点,使红学界大为赞叹。