第二单元 折线统计图(2课时) 教案

图片预览

文档简介

第二单元 折线统计图

单元学习目标总览

单元内容简析

本单元在认识条形统计图的基础上教学折线统计图,并已积累较多的统计活动经验的基础上进行教学的。通过教学,可以让学生初步认识折线统计图,了解其特点;能够看懂折线统计图中的数据内容,并利用数据进行简单的分析;能够在提供的方格纸上画折线表示数据及其变化态势。全单元编排两道例题,内容的编排有以下两个特点:(1)把单式折线图和复式折线图安排在同一个单元里教学。(2)选择有意义且学生感兴趣的素材教学折线统计图。

教学目标

1.使学生经历用折线统计图表示数据的过程,了解折线统计图表示数据的基本方法和特点,能读懂常见的折线统计图,能根据要求完成相应的折线统计图。

2.使学生能根据折线统计图所表达的信息,进行相应的分析、比较和简单的判断、推理,体会数据对于分析和解决问题的意义,了解对于同样的数据可以有不同的分析方法,需要根据问题的背景选择合适的方法,进一步积累活动经验。

课时分配

折线统计图2课时

活动课 蒜叶的生长1课时

教学建议

学生学习统计主要是为了学会用统计的方法分析和解决问题,发展初步的数据分析观念。因此,不宜让相对繁琐的制图操作干扰学习的重点。教学本单元的例题和习题时,要么让学生看图分析,提出问题、解决问题;要么让学生在已经确定了纵轴、横轴并画好网格的图中描点、连线,用不同的折线表示相关的数据。这样,既突出了绘制折线统计图的关键环节,又能使学生更加关注统计活动的全过程,从而更加全面地理解和掌握统计方法,积累统计活动经验。

折线统计图

第1课时 单式折线统计图

单元学习目标总览

教学内容

单式折线统计图。(教材第21~22页例1)

教学目标

1.使学生认识简单的折线统计图,了解折线统计图的结构,体会折线统计图的特点,能在提供的表格中制作简单的折线统计图。

2.使学生体会统计与生活的紧密联系及其作用,能根据折线统计图进行简单的分析或预测,体会统计是解决问题的策略与方法,发展统计观念。

重点难点

重点:掌握用简单的折线统计图表示数据的方法。

难点:认识简单的折线统计图,能从折线统计图上获取数据变化情况的信息。

教学过程一、情景引入

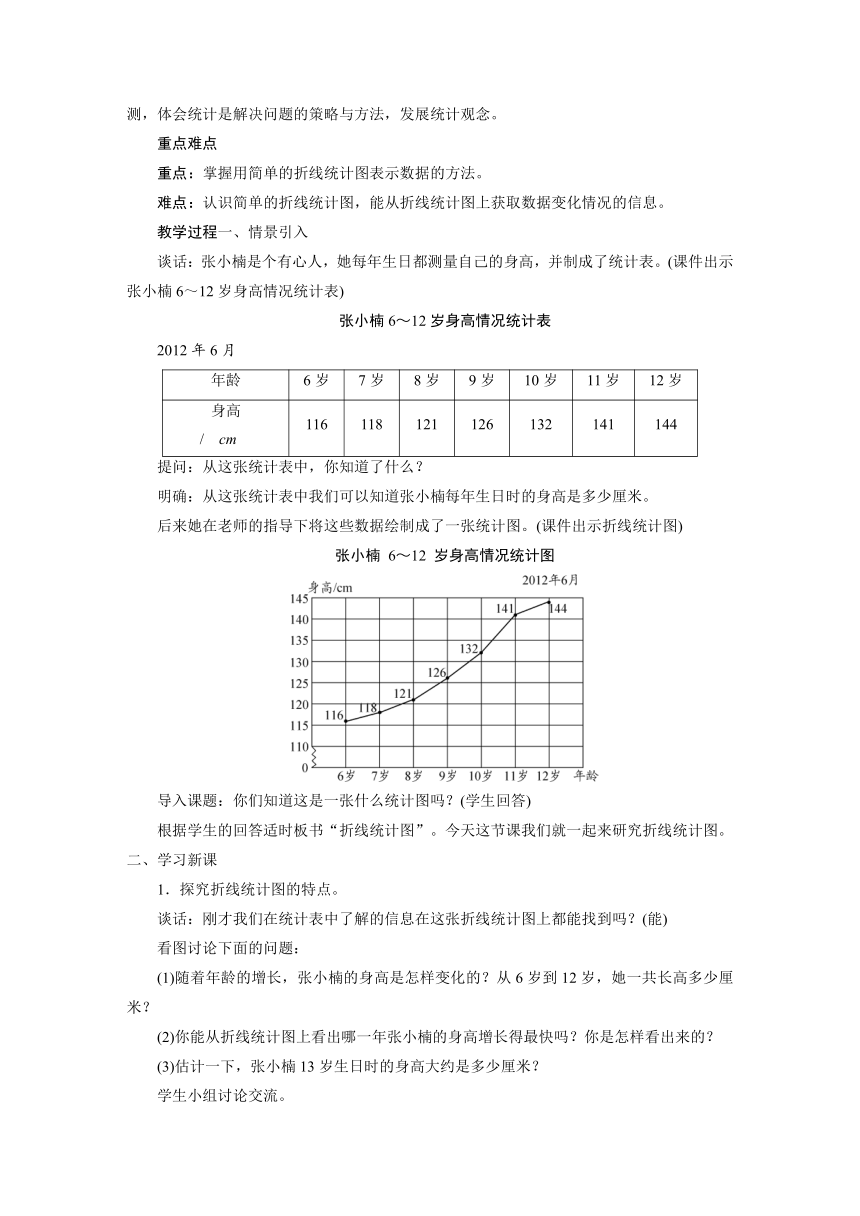

谈话:张小楠是个有心人,她每年生日都测量自己的身高,并制成了统计表。(课件出示张小楠6~12岁身高情况统计表)

张小楠6~12岁身高情况统计表

2012年6月

年龄 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁

身高/?cm? 116 118 121 126 132 141 144

提问:从这张统计表中,你知道了什么?

明确:从这张统计表中我们可以知道张小楠每年生日时的身高是多少厘米。

后来她在老师的指导下将这些数据绘制成了一张统计图。(课件出示折线统计图)

张小楠 6~12 岁身高情况统计图

导入课题:你们知道这是一张什么统计图吗?(学生回答)

根据学生的回答适时板书“折线统计图”。今天这节课我们就一起来研究折线统计图。二、学习新课

1.探究折线统计图的特点。

谈话:刚才我们在统计表中了解的信息在这张折线统计图上都能找到吗?(能)

看图讨论下面的问题:

(1)随着年龄的增长,张小楠的身高是怎样变化的?从6岁到12岁,她一共长高多少厘米?

(2)你能从折线统计图上看出哪一年张小楠的身高增长得最快吗?你是怎样看出来的?

(3)估计一下,张小楠13岁生日时的身高大约是多少厘米?

学生小组讨论交流。

反馈:(1)随着年龄的增长,张小楠身高逐年增高,从6岁到12岁,她一共长高28厘米;(2)10岁那年身高增长得最快,因为10岁那年的折线坡度最陡;(3)只要学生言之有理,教师都应给予鼓励。

(4)想一想:折线统计图和统计表相比,哪个更能清楚地看出身高的变化情况?(折线统计图)

师生总结:折线统计图不但可以表示数量的多少,而且可以清楚地反映数量的增减变化情况。

2.了解折线统计图的结构。

谈话:折线统计图能反映数据的变化情况,你知道一幅完整的折线统计图由哪些部分组成吗?在制作时应该注意些什么呢?

明确:

(1)横轴:一般用于标明时间的前后,每个时间段都要平均分;

(2)纵轴:标明数据;

(3)描点、连线:要找准数据,看清横轴和纵轴后再进行描点;

(4)标注数据;

(5)填写制表日期。

3.制作折线统计图

谈话:课前我们收集到自己从一年级开始每年体检的身高数据,要想了解自己的身高是怎样变化的,我们可以先填写统计表,再将它制作成折线统计图,你有信心完成吗?

三、巩固反馈

1.完成教材第22页“练一练”。

略

2.完成教材第25页“练习四”第1题。

(1)病人的体温在?7:00~13:00这个时间段不断上升。从11:00到13:00上升最快。

(2)病人的体温从13:00起开始下降,从19:00?起趋于平稳。

(3)病人7?:00的体温与13:?00的体温相差1.9℃(答案不唯一,合理即可)四、课堂小结

这节课我们认识了折线统计图,折线统计图不但可以表示数量的多少,而且可以清楚地反映数量的增减变化情况,还学会了绘制折线统计图。

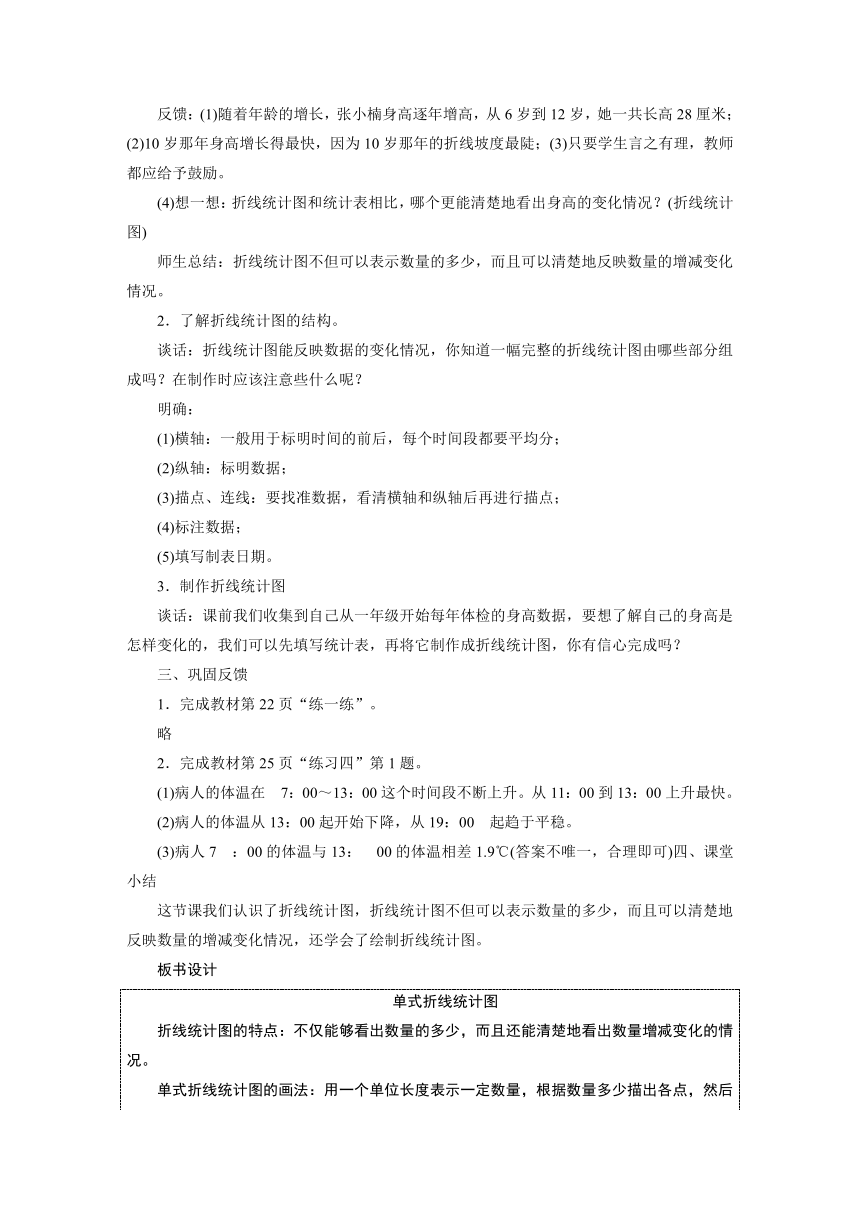

板书设计

单式折线统计图

折线统计图的特点:不仅能够看出数量的多少,而且还能清楚地看出数量增减变化的情况。

单式折线统计图的画法:用一个单位长度表示一定数量,根据数量多少描出各点,然后把各点用线段顺次连接起来。

教学反思

1. 单式折线统计图是在学生认识了条形统计图之后进行教学的,但是单式折线统计图和条形统计图有着明显的区别,而且两种统计图在生活中也有着不同的用处,虽然从两种统计图中,人们都可以清楚地看出所需要的信息。但条形统计图侧重于几个具体数量的多少和比较,而单式折线统计图则能直观地看出某一事物在一段时间里的发展变化,展示的是事物发展的趋势。

2. 统计活动的过程不仅包括收集、整理和描述数据,而且还包括分析数据以及根据分析的结果作出简单的判断和预测。而其中的最后一个环节对于增强学生的统计观念、发展学生的统计能力是非常重要的。

备课资料参考

典型例题准备

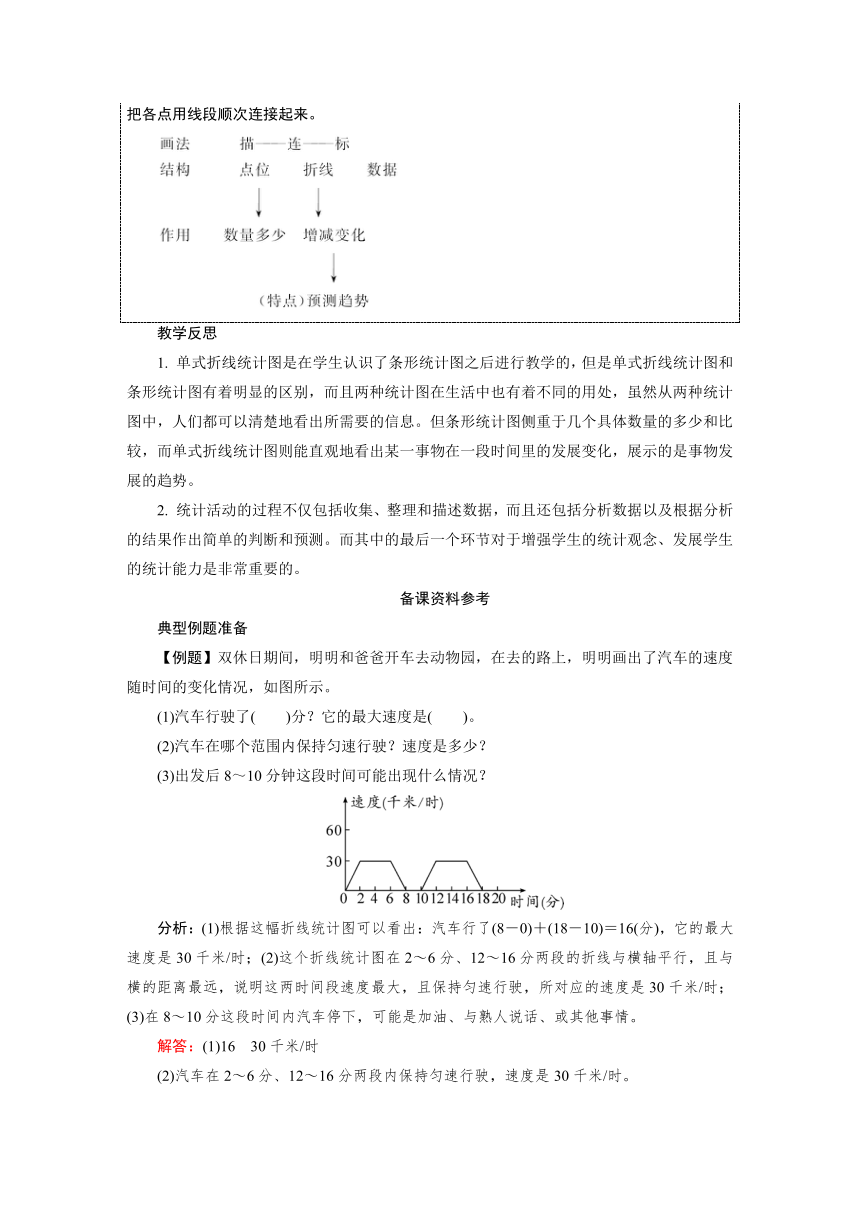

【例题】双休日期间,明明和爸爸开车去动物园,在去的路上,明明画出了汽车的速度随时间的变化情况,如图所示。

(1)汽车行驶了( )分?它的最大速度是( )。

(2)汽车在哪个范围内保持匀速行驶?速度是多少?

(3)出发后8~10分钟这段时间可能出现什么情况?

分析:(1)根据这幅折线统计图可以看出:汽车行了(8-0)+(18-10)=16(分),它的最大速度是30千米/时;(2)这个折线统计图在2~6分、12~16分两段的折线与横轴平行,且与横的距离最远,说明这两时间段速度最大,且保持匀速行驶,所对应的速度是30千米/时;(3)在8~10分这段时间内汽车停下,可能是加油、与熟人说话、或其他事情。

解答:(1)16 30千米/时

(2)汽车在2~6分、12~16分两段内保持匀速行驶,速度是30千米/时。

(3)出发后8~10分钟这段时间可能出现了加油、与熟人说话、或其他事情。(合理即可)

相关知识阅读

有关统计的小故事

二战前期德国势头很猛,英国从敦刻尔克撤回到本岛,德国每天不定期地对英国狂轰滥炸,后来英国空军发展起来,双方空战不断。

为了能够提高飞机的防护能力,英国的飞机设计师们决定给飞机增加护甲,但是设计师们并不清楚应该在什么地方增加护甲,于是求助于统计学家。统计学家将每架中弹之后仍然安全返航的飞机的中弹部位描绘在一张图上,然后将所有中弹飞机的图都叠放在一起,这样就形成了浓密不同的弹孔分布。工作完成了,然后统计学家很肯定地说没有弹孔的地方就是应该增加护甲的地方,因为这个部位中弹的飞机都没能幸免于难。

第2课时 复式折线统计图

单元学习目标总览

教学内容

复式折线统计图。(教材第23页例2)

教学目标

1.使学生经历用复式折线统计图描述数据的过程,了解复式折线统计图的特点和作用;能看懂复式折线统计图所表示的信息,能根据要求完成复式折线统计图。

2.使学生能根据复式折线统计图中的信息,进行简单的分析、比较和判断、推理,进一步增强统计观念,提高统计能力。

3.使学生进一步体会统计与现实生活的联系,增强参与统计活动的兴趣,以及与他人合作交流的意识。

重点难点

重点:认识复式统计图的结构。

难点:对复式折线统计图中的数据进行简单的分析。

教学过程一、情景引入

1.我们学过了哪些统计图?上节课学习的折线统计图有什么特点?

学生思考并汇报:学过了单式和复式条形统计图,上节课又学习了单式折线统计图。

2.谈话:这节课我们继续学习折线统计图。(板书课题)

二、学习新课

1.复式折线统计图。

李小洁用不锈钢保温杯和陶瓷保温杯做了一次对比试验,以了解这两种保温杯的保温性能。(课件出示统计表)

经过时间/分温度/℃品名 0 30 60 90 120 150

不锈钢保温杯 95 90 84 78 72 68

陶瓷保温杯 95 74 58 50 45 41

(1)认真观察统计表,说说从表中你知道了什么。

学生在小组内交流后汇报。

(2)为了便于比较两种保温杯的保温性能,我们制作了统计图(课件出示教材第23页复式折线统计图),这幅折线统计图和我们上节课学习的统计图有什么区别?你能看懂这幅统计图吗?

学生讨论交流。

小结:这幅统计图有两个图例,实线表示的是不锈钢杯的数据,虚线表示的是陶瓷杯的数据。

(3)请你根据表中的数据,接着完成这幅折线统计图。

学生独立补全统计图,教师展示部分学生的折线统计图。

明确:这幅图中画了两条折线,每条折线表示哪种保温杯的数据,右上角的图例交代得很清楚,与单式折线统计图比较,一个很显著的不同点就是要在图形的右上角增加图例,这样的折线统计图叫复式折线统计图。

(4)观察统计图,回答下面的问题:

①实验开始后的第60分钟,两个杯中的水温相差多少摄氏度?第120分钟呢?

②不锈钢杯中的水温下降到70℃大约经过多少分钟?陶瓷保温杯呢?

③哪种保温杯的保温性能好一些?从图中你还能知道些什么?

学生针对上面的问题在小组里展开讨论。指名在班级内交流。

教师小结:实验开始后的第60分钟,两个杯中的水温相差26℃,第120分钟相差27℃。不锈钢杯中的水温下降到70℃大约经过120分钟,陶瓷保温杯大约经过30分钟。不锈钢保温杯的保温性能好一些。

④复式折线统计图与单式折线统计图相比,有什么异同点?复式折线统计图有什么优点?

学生在小组内讨论。

教师小结:复式折线统计图和单式折线统计图的基本结构大体上是一样的,都是由图形名称和图形组成。不同的是单式折线统计图中只有一条折线,表示一组数据,而复式折线统计图中有两条折线,表示两组数据,复式折线统计图中还增加了图例。复式折线统计图便于进行两个统计项目的相关数量的比较。

三、巩固反馈

1.完成教材第24页“练一练”。

略

2.完成教材第25页“练习四”第2题。

(1)小明是第6天开始看到根的,第8天开始看到芽的。

(2)风信子根的生长速度要快些,而芽的生长速度之所以比根慢,主要是因为开始发芽的时间比较迟,但从第8天起的芽的生长速度与根的生长速度大体上是相当的。

(3)略四、课堂小结

这节课我们学习了复式折线统计图及其绘制方法,复式折线统计图可以对两组数据进行分析和比较。

板书设计

复式折线统计图

数量的多少

数量的增减变化

进行数据比较

教学反思

本课的重点是让学生经历简单的收集、整理、描述和分析数据的过程,能根据需要选择复式折线统计图有效地表示数据,逐步帮助学生形成统计观念。同时,让学生在简单的方格纸上进行简单的描点、连线,学会制作简单复式折线统计图的方法,对统计图中所反映的信息进行简单的分析和归纳。

备课资料参考

典型例题准备

【例题】如图是一张甲、乙两车的行程图,仔细阅读后解答下列问题。

(1)甲车时速是多少千米?

(2)甲、乙两车时速之差是多少千米?

(3)半小时两车相差多少千米?

分析:(1)根据统计图,求出甲车所用时间1小时,路程是30千米,即可解决问题;(2)先求出乙车的速度,然后求甲、乙两车的时速之差;(3)根据两车时速之差,乘0.5小时即可。

解答:(1)3时20分=3时30÷=22.5(千米/时)

答:甲车的速度是22.5千米/时。

(2)3时40分=3时

乙车速度:30÷=18(千米/时)

甲、乙两车的时速之差:22.5-18=4.5(千米/时)

答:甲、乙两车的时速之差是4.5千米/小时。

(3)4.5×0.5=2.25(千米)

答:半小时两车的相差2.25千米。

单元学习目标总览

单元内容简析

本单元在认识条形统计图的基础上教学折线统计图,并已积累较多的统计活动经验的基础上进行教学的。通过教学,可以让学生初步认识折线统计图,了解其特点;能够看懂折线统计图中的数据内容,并利用数据进行简单的分析;能够在提供的方格纸上画折线表示数据及其变化态势。全单元编排两道例题,内容的编排有以下两个特点:(1)把单式折线图和复式折线图安排在同一个单元里教学。(2)选择有意义且学生感兴趣的素材教学折线统计图。

教学目标

1.使学生经历用折线统计图表示数据的过程,了解折线统计图表示数据的基本方法和特点,能读懂常见的折线统计图,能根据要求完成相应的折线统计图。

2.使学生能根据折线统计图所表达的信息,进行相应的分析、比较和简单的判断、推理,体会数据对于分析和解决问题的意义,了解对于同样的数据可以有不同的分析方法,需要根据问题的背景选择合适的方法,进一步积累活动经验。

课时分配

折线统计图2课时

活动课 蒜叶的生长1课时

教学建议

学生学习统计主要是为了学会用统计的方法分析和解决问题,发展初步的数据分析观念。因此,不宜让相对繁琐的制图操作干扰学习的重点。教学本单元的例题和习题时,要么让学生看图分析,提出问题、解决问题;要么让学生在已经确定了纵轴、横轴并画好网格的图中描点、连线,用不同的折线表示相关的数据。这样,既突出了绘制折线统计图的关键环节,又能使学生更加关注统计活动的全过程,从而更加全面地理解和掌握统计方法,积累统计活动经验。

折线统计图

第1课时 单式折线统计图

单元学习目标总览

教学内容

单式折线统计图。(教材第21~22页例1)

教学目标

1.使学生认识简单的折线统计图,了解折线统计图的结构,体会折线统计图的特点,能在提供的表格中制作简单的折线统计图。

2.使学生体会统计与生活的紧密联系及其作用,能根据折线统计图进行简单的分析或预测,体会统计是解决问题的策略与方法,发展统计观念。

重点难点

重点:掌握用简单的折线统计图表示数据的方法。

难点:认识简单的折线统计图,能从折线统计图上获取数据变化情况的信息。

教学过程一、情景引入

谈话:张小楠是个有心人,她每年生日都测量自己的身高,并制成了统计表。(课件出示张小楠6~12岁身高情况统计表)

张小楠6~12岁身高情况统计表

2012年6月

年龄 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁

身高/?cm? 116 118 121 126 132 141 144

提问:从这张统计表中,你知道了什么?

明确:从这张统计表中我们可以知道张小楠每年生日时的身高是多少厘米。

后来她在老师的指导下将这些数据绘制成了一张统计图。(课件出示折线统计图)

张小楠 6~12 岁身高情况统计图

导入课题:你们知道这是一张什么统计图吗?(学生回答)

根据学生的回答适时板书“折线统计图”。今天这节课我们就一起来研究折线统计图。二、学习新课

1.探究折线统计图的特点。

谈话:刚才我们在统计表中了解的信息在这张折线统计图上都能找到吗?(能)

看图讨论下面的问题:

(1)随着年龄的增长,张小楠的身高是怎样变化的?从6岁到12岁,她一共长高多少厘米?

(2)你能从折线统计图上看出哪一年张小楠的身高增长得最快吗?你是怎样看出来的?

(3)估计一下,张小楠13岁生日时的身高大约是多少厘米?

学生小组讨论交流。

反馈:(1)随着年龄的增长,张小楠身高逐年增高,从6岁到12岁,她一共长高28厘米;(2)10岁那年身高增长得最快,因为10岁那年的折线坡度最陡;(3)只要学生言之有理,教师都应给予鼓励。

(4)想一想:折线统计图和统计表相比,哪个更能清楚地看出身高的变化情况?(折线统计图)

师生总结:折线统计图不但可以表示数量的多少,而且可以清楚地反映数量的增减变化情况。

2.了解折线统计图的结构。

谈话:折线统计图能反映数据的变化情况,你知道一幅完整的折线统计图由哪些部分组成吗?在制作时应该注意些什么呢?

明确:

(1)横轴:一般用于标明时间的前后,每个时间段都要平均分;

(2)纵轴:标明数据;

(3)描点、连线:要找准数据,看清横轴和纵轴后再进行描点;

(4)标注数据;

(5)填写制表日期。

3.制作折线统计图

谈话:课前我们收集到自己从一年级开始每年体检的身高数据,要想了解自己的身高是怎样变化的,我们可以先填写统计表,再将它制作成折线统计图,你有信心完成吗?

三、巩固反馈

1.完成教材第22页“练一练”。

略

2.完成教材第25页“练习四”第1题。

(1)病人的体温在?7:00~13:00这个时间段不断上升。从11:00到13:00上升最快。

(2)病人的体温从13:00起开始下降,从19:00?起趋于平稳。

(3)病人7?:00的体温与13:?00的体温相差1.9℃(答案不唯一,合理即可)四、课堂小结

这节课我们认识了折线统计图,折线统计图不但可以表示数量的多少,而且可以清楚地反映数量的增减变化情况,还学会了绘制折线统计图。

板书设计

单式折线统计图

折线统计图的特点:不仅能够看出数量的多少,而且还能清楚地看出数量增减变化的情况。

单式折线统计图的画法:用一个单位长度表示一定数量,根据数量多少描出各点,然后把各点用线段顺次连接起来。

教学反思

1. 单式折线统计图是在学生认识了条形统计图之后进行教学的,但是单式折线统计图和条形统计图有着明显的区别,而且两种统计图在生活中也有着不同的用处,虽然从两种统计图中,人们都可以清楚地看出所需要的信息。但条形统计图侧重于几个具体数量的多少和比较,而单式折线统计图则能直观地看出某一事物在一段时间里的发展变化,展示的是事物发展的趋势。

2. 统计活动的过程不仅包括收集、整理和描述数据,而且还包括分析数据以及根据分析的结果作出简单的判断和预测。而其中的最后一个环节对于增强学生的统计观念、发展学生的统计能力是非常重要的。

备课资料参考

典型例题准备

【例题】双休日期间,明明和爸爸开车去动物园,在去的路上,明明画出了汽车的速度随时间的变化情况,如图所示。

(1)汽车行驶了( )分?它的最大速度是( )。

(2)汽车在哪个范围内保持匀速行驶?速度是多少?

(3)出发后8~10分钟这段时间可能出现什么情况?

分析:(1)根据这幅折线统计图可以看出:汽车行了(8-0)+(18-10)=16(分),它的最大速度是30千米/时;(2)这个折线统计图在2~6分、12~16分两段的折线与横轴平行,且与横的距离最远,说明这两时间段速度最大,且保持匀速行驶,所对应的速度是30千米/时;(3)在8~10分这段时间内汽车停下,可能是加油、与熟人说话、或其他事情。

解答:(1)16 30千米/时

(2)汽车在2~6分、12~16分两段内保持匀速行驶,速度是30千米/时。

(3)出发后8~10分钟这段时间可能出现了加油、与熟人说话、或其他事情。(合理即可)

相关知识阅读

有关统计的小故事

二战前期德国势头很猛,英国从敦刻尔克撤回到本岛,德国每天不定期地对英国狂轰滥炸,后来英国空军发展起来,双方空战不断。

为了能够提高飞机的防护能力,英国的飞机设计师们决定给飞机增加护甲,但是设计师们并不清楚应该在什么地方增加护甲,于是求助于统计学家。统计学家将每架中弹之后仍然安全返航的飞机的中弹部位描绘在一张图上,然后将所有中弹飞机的图都叠放在一起,这样就形成了浓密不同的弹孔分布。工作完成了,然后统计学家很肯定地说没有弹孔的地方就是应该增加护甲的地方,因为这个部位中弹的飞机都没能幸免于难。

第2课时 复式折线统计图

单元学习目标总览

教学内容

复式折线统计图。(教材第23页例2)

教学目标

1.使学生经历用复式折线统计图描述数据的过程,了解复式折线统计图的特点和作用;能看懂复式折线统计图所表示的信息,能根据要求完成复式折线统计图。

2.使学生能根据复式折线统计图中的信息,进行简单的分析、比较和判断、推理,进一步增强统计观念,提高统计能力。

3.使学生进一步体会统计与现实生活的联系,增强参与统计活动的兴趣,以及与他人合作交流的意识。

重点难点

重点:认识复式统计图的结构。

难点:对复式折线统计图中的数据进行简单的分析。

教学过程一、情景引入

1.我们学过了哪些统计图?上节课学习的折线统计图有什么特点?

学生思考并汇报:学过了单式和复式条形统计图,上节课又学习了单式折线统计图。

2.谈话:这节课我们继续学习折线统计图。(板书课题)

二、学习新课

1.复式折线统计图。

李小洁用不锈钢保温杯和陶瓷保温杯做了一次对比试验,以了解这两种保温杯的保温性能。(课件出示统计表)

经过时间/分温度/℃品名 0 30 60 90 120 150

不锈钢保温杯 95 90 84 78 72 68

陶瓷保温杯 95 74 58 50 45 41

(1)认真观察统计表,说说从表中你知道了什么。

学生在小组内交流后汇报。

(2)为了便于比较两种保温杯的保温性能,我们制作了统计图(课件出示教材第23页复式折线统计图),这幅折线统计图和我们上节课学习的统计图有什么区别?你能看懂这幅统计图吗?

学生讨论交流。

小结:这幅统计图有两个图例,实线表示的是不锈钢杯的数据,虚线表示的是陶瓷杯的数据。

(3)请你根据表中的数据,接着完成这幅折线统计图。

学生独立补全统计图,教师展示部分学生的折线统计图。

明确:这幅图中画了两条折线,每条折线表示哪种保温杯的数据,右上角的图例交代得很清楚,与单式折线统计图比较,一个很显著的不同点就是要在图形的右上角增加图例,这样的折线统计图叫复式折线统计图。

(4)观察统计图,回答下面的问题:

①实验开始后的第60分钟,两个杯中的水温相差多少摄氏度?第120分钟呢?

②不锈钢杯中的水温下降到70℃大约经过多少分钟?陶瓷保温杯呢?

③哪种保温杯的保温性能好一些?从图中你还能知道些什么?

学生针对上面的问题在小组里展开讨论。指名在班级内交流。

教师小结:实验开始后的第60分钟,两个杯中的水温相差26℃,第120分钟相差27℃。不锈钢杯中的水温下降到70℃大约经过120分钟,陶瓷保温杯大约经过30分钟。不锈钢保温杯的保温性能好一些。

④复式折线统计图与单式折线统计图相比,有什么异同点?复式折线统计图有什么优点?

学生在小组内讨论。

教师小结:复式折线统计图和单式折线统计图的基本结构大体上是一样的,都是由图形名称和图形组成。不同的是单式折线统计图中只有一条折线,表示一组数据,而复式折线统计图中有两条折线,表示两组数据,复式折线统计图中还增加了图例。复式折线统计图便于进行两个统计项目的相关数量的比较。

三、巩固反馈

1.完成教材第24页“练一练”。

略

2.完成教材第25页“练习四”第2题。

(1)小明是第6天开始看到根的,第8天开始看到芽的。

(2)风信子根的生长速度要快些,而芽的生长速度之所以比根慢,主要是因为开始发芽的时间比较迟,但从第8天起的芽的生长速度与根的生长速度大体上是相当的。

(3)略四、课堂小结

这节课我们学习了复式折线统计图及其绘制方法,复式折线统计图可以对两组数据进行分析和比较。

板书设计

复式折线统计图

数量的多少

数量的增减变化

进行数据比较

教学反思

本课的重点是让学生经历简单的收集、整理、描述和分析数据的过程,能根据需要选择复式折线统计图有效地表示数据,逐步帮助学生形成统计观念。同时,让学生在简单的方格纸上进行简单的描点、连线,学会制作简单复式折线统计图的方法,对统计图中所反映的信息进行简单的分析和归纳。

备课资料参考

典型例题准备

【例题】如图是一张甲、乙两车的行程图,仔细阅读后解答下列问题。

(1)甲车时速是多少千米?

(2)甲、乙两车时速之差是多少千米?

(3)半小时两车相差多少千米?

分析:(1)根据统计图,求出甲车所用时间1小时,路程是30千米,即可解决问题;(2)先求出乙车的速度,然后求甲、乙两车的时速之差;(3)根据两车时速之差,乘0.5小时即可。

解答:(1)3时20分=3时30÷=22.5(千米/时)

答:甲车的速度是22.5千米/时。

(2)3时40分=3时

乙车速度:30÷=18(千米/时)

甲、乙两车的时速之差:22.5-18=4.5(千米/时)

答:甲、乙两车的时速之差是4.5千米/小时。

(3)4.5×0.5=2.25(千米)

答:半小时两车的相差2.25千米。