河南省名校联盟2021-2022学年高三一轮复习质检(12月)文综历史试题(Word解析版)

文档属性

| 名称 | 河南省名校联盟2021-2022学年高三一轮复习质检(12月)文综历史试题(Word解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-27 10:05:28 | ||

图片预览

文档简介

河南省名校联盟2021-2022学年一轮复习质检

文科综合试题 历史试题

(考试时间:150分钟 试卷满分:300分)

一、选择题(本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选择中,只有一项是符合题目要求的。)

24.根据《史记》记,黄帝“置左右大监,监于万国”,夏王泄曾赐封九夷各部诸侯爵位,商朝时

诸侯众多,称号有侯和伯,这说明

A.黄帝时期开始实行分封制 B.分封制有久远的历史传统

C.夏商时期分封制已经完善 D.分封制有利于各地的交流

25.汉初政治结构出现了“布衣卿相”的局面(如下表):

姓名 萧何 曹参 任敖 陈平 王陵 陆贾 樊哙 周勃 灌婴 娄敬

官职 相国 丞相 御史大夫 丞相 丞相 太中大夫 大将军 太尉 车骑将军 郎中

出身 沛主吏掾 狱掾 狱吏 平民 平民 平民 屠狗者 助丧事者 贩缯者 鞔车者

这一局面

A.有利于延续秦朝首次统一的历史成果 B.说明贵族政治已开始让位于官僚政治

C.建立了社会各阶层间有序流动的通道 D.在国家制度设计上更有开拓性创新性

26.据学者研究,宋代商业税约占国家财政总收入的80%,其中“禁榷”(政府专营)收入占其一

半以上,但凡盐、铁、茶、酒、明矾、煤炭等都在专营范围内;除此以外,针对商业活动的税收名目极其繁多,甚至达到当时的人都“不可以遍举,亦不能遍知”的程度,这说明

A.宋代并未放弃“抑商”政策 B.“抑”政策窒息商业发展

C.宋代开始实行“禁榷”制度 D.“税目繁多”证明商业繁荣

27.有学者指出,明初通过郑和下西洋等活动建立的朝贡体系,其实是一种“官方认证制度”:各国通过朝贡的形式与明朝进行贸易,其中贡品与赏赐只占货物总量的极少部分,绝大多数用于民间贸易;若在政治上不被明政府承认,则不能同明朝进行贸易;明政府还以“停止朝贡”的方式警告一些国家,这主要说明

A.朝贡体系是明朝闭关锁国的重要表现 B.朝贡体系使明朝经济受到了重大损失

C.朝贡体系具有政治和经济的双重意义 D.朝贡体系的存在说明国家地位不平等

28.学堂乐歌,指20世纪初期中国各地新式学校音乐课程中大量传唱的一些原创歌曲。这些歌曲多以简谱记谱,曲调来自日本以及欧洲、美国,由中国人以中文重新填词。其代表人物有沈心工、李叔同等人,代表作有《送别》、《春游》等,这反映了

A.“中西结合”是当时文化的主流 B.“学堂乐歌”是洋务运动的产物

C.“清末新政”促使音乐课程发展 D.“西学东渐”深刻影响学校教育

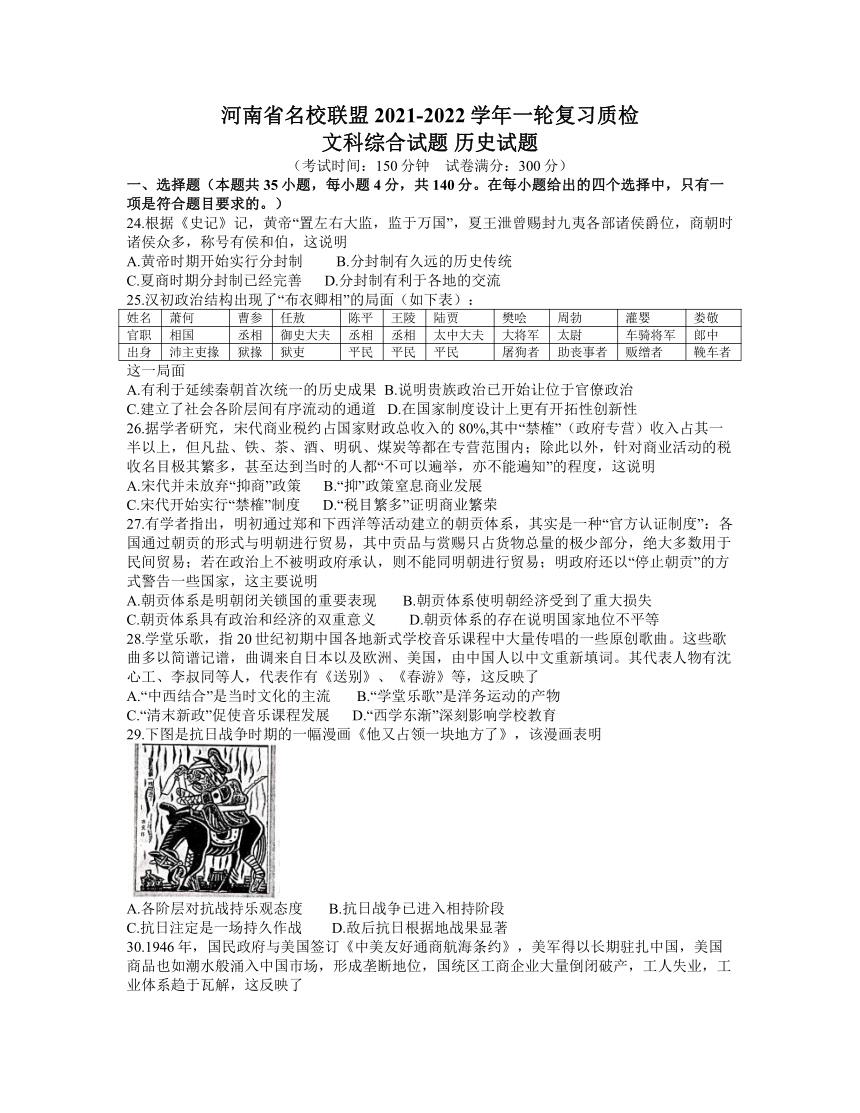

29.下图是抗日战争时期的一幅漫画《他又占领一块地方了》,该漫画表明

A.各阶层对抗战持乐观态度 B.抗日战争已进入相持阶段

C.抗日注定是一场持久作战 D.敌后抗日根据地战果显著

30.1946年,国民政府与美国签订《中美友好通商航海条约》,美军得以长期驻扎中国,美国商品也如潮水般涌入中国市场,形成垄断地位,国统区工商企业大量倒闭破产,工人失业,工

业体系趋于瓦解,这反映了

A.中美之间盟友关系得到巩固 B.国家独立是经济发展的保证

C.民族工业无法适应竞争环境 D.解放区的经济发展状况更好

31.1979年《人民文学》发表了作家蒋子龙的小说《乔厂长上任记》,作品塑造了一位勇于担负责任、善于解决问题的改革者形象。一时间,找“乔厂长”式的“能人”成为国企改革的首要

话题,这反映了当时

A.国企需要改革成为社会共识 B.国有企业改革已经全面展开

C.文学创作可以预示时代潮流 D.尚未认识制度改革的重要性

32.公元前415年,为打破对斯巴达作战的困局,雅典公民大会任命亚西比德为统帅,远征西西里。而当舰队出发后,亚西比德的政敌指控其渎神,鼓动城邦机构缺席判处其死刑。亚西

比德被迫降敌,出卖了军事机密,远征因此遭到惨败,这表明雅典

A.公民大会形同虚设 B.社会管理效率低下

C.军事力量较为弱小 D.直接民主缺陷明显

33.英国1832年的议会改革取消许多已经衰败的选区,如人口不足2000人的56个城市被取

消了下院议席,人口在2000-4000人之间的32个城市只能保留一个议席,空余下来的席位给予人口增多的地区,其中新兴工业城市得到了65个议席,这反映了

A.新贵族与资本家联盟正在破裂 B.封建势力在英国依然占据优势

C.工业革命影响了英国政治生态 D.英国率先实现了全民普遍选举

34.在冷战激烈的六七十年代,美国与西欧劳动人民的生活水平却在不断上升,有人尖锐地指

出:“吸血鬼不惧怕十字架,却怕铁锤和镰刀”,这反映了

A.欧美国家人民分享经济发展成果 B.冷战迫使欧美统治阶级减少剥削

C.欧美国家对核军备竞赛投入较少 D.冷战有利于欧美民生领域的建设

35.20世纪90年代以来,全球化的浪潮席卷世界。由发达国家主导制定规则、全球大多数国

家参与的世界贸易飞速发展,市场开放、非歧视性、公平贸易等原则日益成为共识;而另一

方面,贸易自由化所创造财富中的70%被发达国家获得,多数发达国家普通民众的收入却

在三十年间几乎未获实际增长,这表明

A.全球化本质是资本的新一轮扩张 B.全球化使国家间的贫富分化加剧

C.全球化加速打破了国际贸易壁垒 D.全球化使发达国家民众收入停滞

二、非选择题(共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~47题为

选考题,考生根据要求作答。)

(一)必考题(共135分)

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一17世纪中叶以后,饮茶之风在英国日益盛行,而当时只有中国才出产茶叶。1799年,英国全国消费了300万磅茶叶,是一百年前的200多倍,在东印度公司的内部文件里,对茶叶的定位是:日用必需品。一百年间,东印度公司购买茶叶花费了5387万两白银,茶叶贸易占了东印度公司的利润总额的90%,提供了英国国库收入的10%.鸦片战争后,随着中国通商口岸的增加,茶叶出口规模更加扩大,1867-1894年,中国茶叶输出额几乎抵消了英国输入的鸦片贸易总额。1834年,英国军人查尔顿在印度阿萨姆地区找到了一种茶树,虽然经过大规模宣传,但在口味和市场接受度上均无法与中国茶叶竞争。

——摘编自仲伟民《近代中国茶叶贸易由盛转衰解疑》

材料二 鸦片战争后,茶叶日益成为清政府财政的依靠,也成为英国等西方国家的生活必需品。1851年,英国植物学家福琼通过走私将小茶树和茶种带到印度,并带回8名中国茶工。伴随工业化的推进,印度茶叶成本不断下降,虽然在口感上逊于中国茶,但成本只有中国手工制茶的三分之一。1889年以后,通过战争与条约,印度茶进入锡金、不丹,并在西藏获得了减免关税的特权。中国不仅是茶叶出口大国,更是消费大国,内部消费是出口数量的8倍。但近代以来,清政府接连战败,财政负担越来越重,茶商的捐税负担也越来越重,市场逐渐被印度和日本挤占。

——摘编自徐方平《近代中英茶叶贸易衰败的原因和启示》

材料三 1905年,两江总督派人去英属锡金考察后发现,中国人把茶叶当土特产,而英国人将其作为生物科学来研究,前期研究育苗、栽种、施肥、修剪、杂交、土壤分析,采摘后用机器

加工,再用化学方法分析营养成分、影响味道的因素以及保存方法。

1890年英国人汤姆斯·立顿用自己的名字推出立顿红茶,出售小包装的茶袋,解决了英国民众购买和冲泡茶叶的麻烦。此后,立顿在印度锡兰岛,购买了18210英亩土地建设茶园。1898年立顿被英国女王授予爵位,得到“世界红茶之王”的美誉。进入21世纪,立顿已成为全

球第一大茶饮品牌。

——摘编自汪敬虞《中国近代茶叶的对外贸易和茶叶的现代化问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国打破中国对茶叶贸易垄断的动力。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别总结鸦片战争后中英两国茶叶贸易地位不同发展走向

的原因。(16分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明对当今中国茶叶营销的启示。(3分)

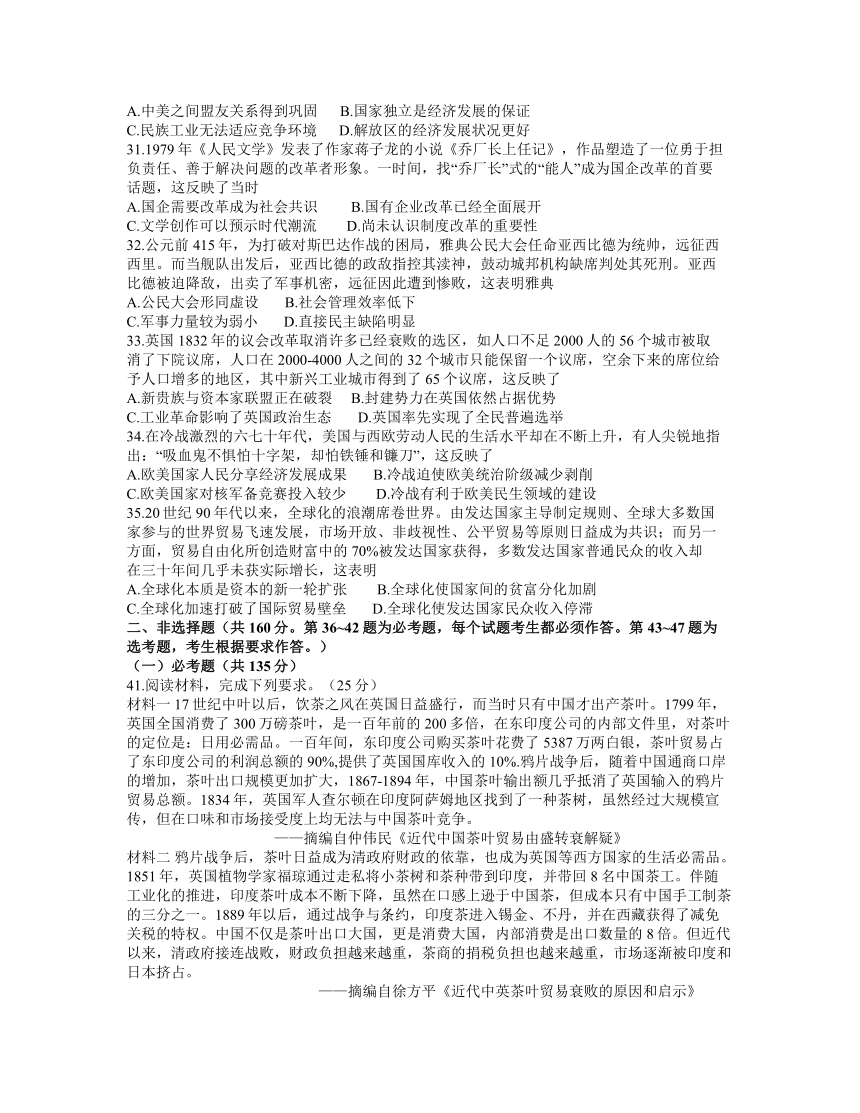

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

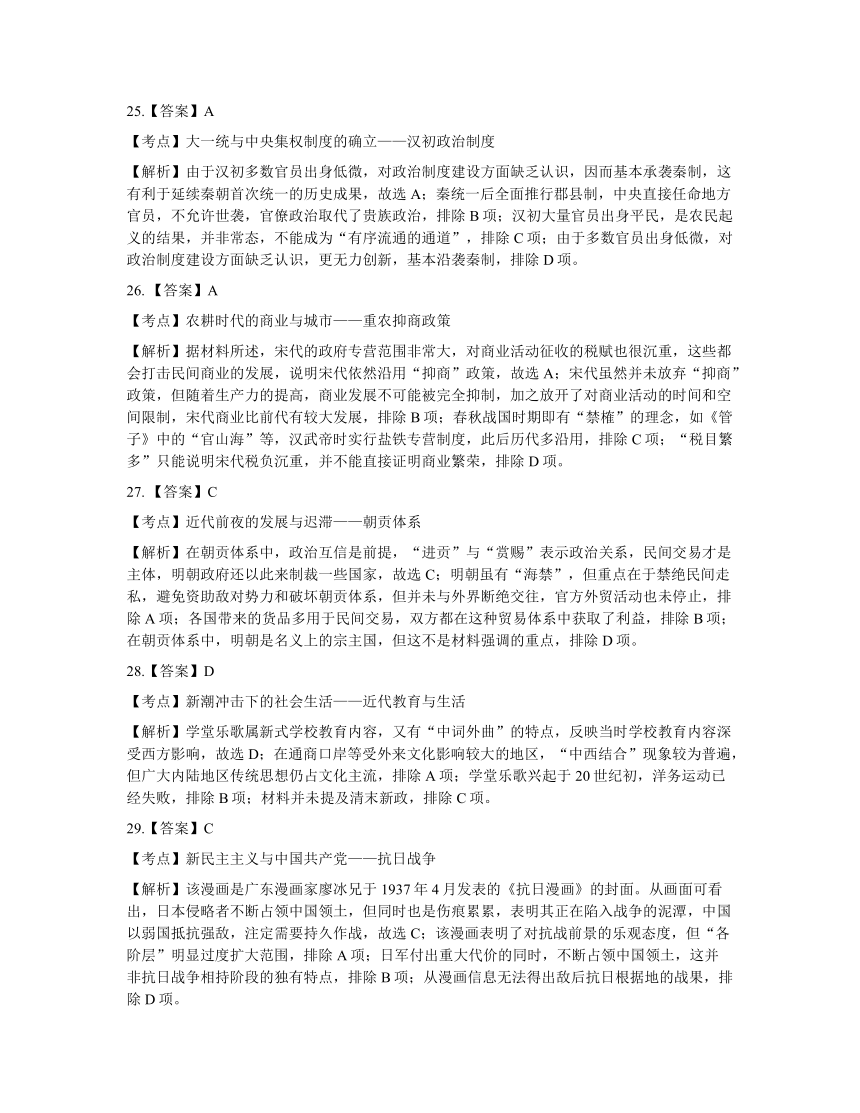

从上图中,任选一座城市,列举在此地发生的两件近代史事件,并进行评述。

(二)选考题(共25分。请考生从2道地理题、3道历史题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。)

45.【历史-选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

材料 经过一百多年的发展,明朝的科举制度被逐渐腐蚀,成为一种文官集团内部拉帮结派的工具。录取考生的主考官可以成为这些新进士的“座师”,以师生关系为名,座师提拔学生,学生孝敬座师,结成私党。

为消除科举考试中的作弊现象,从嘉靖七年开始,各省的科举考试改由中央委派,不再由地方自主管理。而且明确规定,录取的文章要求文风朴实,说理明白,对于空谈大道理、辞藻华丽的文章一概不予录用。后来把改革第一年录取的进士的文章,挑选了一批范文结集出版,颁行天下,以端正文体。在这个文集的序言中,指出了好文章的标准之一是:“于圣贤经义亦多发明,与古义无甚远。”即鼓励考生对儒家经典上的说法阐述自己的思考,有所创新和发挥。

嘉靖年间的科举考试录用了一大批富有改革精神、勇于突破常规的人物,包括后来隆庆变法的主持者高拱、万历变法的主持者张居正、抗倭英雄胡宗宪、谭纶、唐顺之,著名清官海瑞等。

——摘编自田澍《嘉靖革新研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括嘉靖年间科举制度被腐蚀的危害。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价嘉靖年间科举考试改革。(9分)

46.【历史-选修3:20世纪的战争与和平】(15分)

材料 冷战开始后,朝鲜半岛日益成为美苏两国战略对抗的前沿。1950年6月25日,朝鲜内战爆发,美国试图干涉,于6月27日派第七舰队封锁我国台湾海峡,阻止解放军登陆。9月,美国打着“联合国军”的旗号,率16国联军在仁川登陆,截断朝鲜人民军后路,之后一路打到鸭绿江边,美军飞机入侵我国领空并轰炸边境城镇,造成伤亡。与此同时,国内的土匪、特务等反动势力气焰也嚣张起来。为防范美军进攻,中央军委抽调国家战略预备队及其他部队,组成东北边防军,共25.5万人。经反复分析权衡,毛泽东指出:“······必须参战,参战利益极大,

不参战损害极大。”10月,中央作出决定,应朝鲜民主主义共和国领导人金日成的请求,以“中

国人民志愿军”的名义跨过鸭绿江,抗美援朝,保家卫国。经过五次大的战役,志愿军将美国为首的“联合国军”击退到北纬38度线附近。战争后期,苏联也加大了对中国的支援力度,战

事呈胶着状态。历经两年谈判,1953年7月27日,《朝鲜停战协定》签署。

——摘编自齐德学《你不了解的抗美援朝战争》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括“抗美援朝”的必要性。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析“抗美援朝”的意义。(8分)

47.【历史-选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 刘青霞(1877~1922),同盟会成员,近代著名女活动家、教育家、政治家。其父两广巡抚马丕瑶,为官清正廉洁,乐于济人。长兄吉森是著名实业家,次兄吉樟曾任湖北省臬台,但思想较为开明,支持革命党人。

1905年刘青霞随兄赴日考察,接触了孙中山及同盟会人士。当她了解到留日学生因经费问题不能办《河南》杂志,即慷慨捐资,使该杂志在东京出版。其后,她与友人在东京创办《中国新女界》月刊,宣传妇女解放。1908年参与创办公立中州女子学堂附小;1909年,在尉氏创办河南第一所女校-华英女子学校;又捐地2公顷,兴办蚕桑学校。她不但资助办学,还修建桥梁,开办“孤贫院”、“平民工厂”。回国后,捐巨款资助同盟会河南支部;同盟会员张钟瑞由日本返国,策动起义,她设法予以掩护。民国初年,被选为北京女子参政同盟会会长。她曾两次对孙中山表示要拿个人全部财产报效国家,这一愿望在1922年得以实现。同年末,刘青霞因积劳成疾去世,享年45岁。

——摘编自《中国档案报》总第2210期

(1)根据材料并结合所学知识,总结刘青霞投身革命的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括刘青霞的革命活动。(9分)

历史参考答案

24.【答案】B

【考点】夏商制度与西周封建——分封制

【解析】黄帝时期、夏朝、商朝均有分封诸侯的记载,说明西周时期的分封制是在前代基础上发展、完善的,有久远的历史传统,故选B;《史记》记载黄帝有分封诸侯的行为,但不能得出“分封制从黄帝时期开始”的结论,排除A项;据材料所述,夏商时期已具有分封制的雏形,但尚未完善,排除C项;材料未涉及不同地区的交流情况,排除D项。

25.【答案】A

【考点】大一统与中央集权制度的确立——汉初政治制度

【解析】由于汉初多数官员出身低微,对政治制度建设方面缺乏认识,因而基本承袭秦制,这有利于延续秦朝首次统一的历史成果,故选A;秦统一后全面推行郡县制,中央直接任命地方官员,不允许世袭,官僚政治取代了贵族政治,排除B项;汉初大量官员出身平民,是农民起义的结果,并非常态,不能成为“有序流通的通道”,排除C项;由于多数官员出身低微,对政治制度建设方面缺乏认识,更无力创新,基本沿袭秦制,排除D项。

26. 【答案】A

【考点】农耕时代的商业与城市——重农抑商政策

【解析】据材料所述,宋代的政府专营范围非常大,对商业活动征收的税赋也很沉重,这些都会打击民间商业的发展,说明宋代依然沿用“抑商”政策,故选A;宋代虽然并未放弃“抑商”政策,但随着生产力的提高,商业发展不可能被完全抑制,加之放开了对商业活动的时间和空间限制,宋代商业比前代有较大发展,排除B项;春秋战国时期即有“禁榷”的理念,如《管子》中的“官山海”等,汉武帝时实行盐铁专营制度,此后历代多沿用,排除C项;“税目繁多”只能说明宋代税负沉重,并不能直接证明商业繁荣,排除D项。

27. 【答案】C

【考点】近代前夜的发展与迟滞——朝贡体系

【解析】在朝贡体系中,政治互信是前提,“进贡”与“赏赐”表示政治关系,民间交易才是主体,明朝政府还以此来制裁一些国家,故选C;明朝虽有“海禁”,但重点在于禁绝民间走私,避免资助敌对势力和破坏朝贡体系,但并未与外界断绝交往,官方外贸活动也未停止,排除A项;各国带来的货品多用于民间交易,双方都在这种贸易体系中获取了利益,排除B项;在朝贡体系中,明朝是名义上的宗主国,但这不是材料强调的重点,排除D项。

28.【答案】D

【考点】新潮冲击下的社会生活——近代教育与生活

【解析】学堂乐歌属新式学校教育内容,又有“中词外曲”的特点,反映当时学校教育内容深受西方影响,故选D;在通商口岸等受外来文化影响较大的地区,“中西结合”现象较为普遍,但广大内陆地区传统思想仍占文化主流,排除A项;学堂乐歌兴起于20世纪初,洋务运动已经失败,排除B项;材料并未提及清末新政,排除C项。

29.【答案】C

【考点】新民主主义与中国共产党——抗日战争

【解析】该漫画是广东漫画家廖冰兄于1937年4月发表的《抗日漫画》的封面。从画面可看出,日本侵略者不断占领中国领土,但同时也是伤痕累累,表明其正在陷入战争的泥潭,中国以弱国抵抗强敌,注定需要持久作战,故选C;该漫画表明了对抗战前景的乐观态度,但“各阶层”明显过度扩大范围,排除A项;日军付出重大代价的同时,不断占领中国领土,这并非抗日战争相持阶段的独有特点,排除B项;从漫画信息无法得出敌后抗日根据地的战果,排除D项。

30.【答案】B

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——解放战争时期的国统区经济

【解析】抗战胜利后,中国作为战胜国,却被美国实际控制,国民经济受到美国全面压制,故选B;通过这一条约,中国实际上成为美国的半殖民地,地位严重不平等,并非真正的“盟友”关系,排除A项;这一条约使美国产品在竞争中处于优势地位,挤压了民族工业的发展空间,这不是民族工业无法适应竞争环境造成的,排除C项;材料未涉及解放区经济发展情况,排除D项。

31.【答案】D

【考点】经济体制改革——国有企业改革

【解析】从材料中“找能人成为国企改革首要话题”可以看出,当时人们对国企改革的认识还停留在“个人能力”的层次上,并未从制度层面深入思考,故选D;1979年,国企改革尚处于试点时期,还未成为社会共识,排除A;国企改革全面展开是在1984年10月中共十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》之后,1979年还处于试点阶段,排除B项;材料重点在于挖掘“乔厂长现象”背后的问题,不在于文学作品本身,排除C项。

32.【答案】D

【考点】雅典城邦的民主政治——直接民主

【解析】公民大会先是任命亚西比德率军远征,后又在其政敌鼓动下判处其死刑,造成战争失败,这体现了直接民主决策的随意性,故选D;公民大会是雅典的最高权力机关,材料中两次决策也都与公民大会有关,排除A项;材料未涉及社会管理,排除B项;材料未提及雅典军事力量强弱,排除C项。

33.【答案】C

【考点】英国的制度创新——英国的议会改革

【解析】在英国1832年议会改革中,因工业革命而发展起来的新兴工业城市获得了更多的议席,工业资产阶级开始参与国家管理,贵族和金融资本家力量相对削弱,故选C;改革使各方政治力量对比发生了变化,但尚未严重到“联盟破裂”的程度,排除A项;17世纪的英国资产阶级革命已沉重打击了旧贵族,1832年议会改革使新兴工业资产阶级力量增强,封建势力较强的农村地区失去部分席位,力量被进一步削弱,排除B项;1832年议会改革使工业资产阶级获得了选举权,但广大的工人、农民、女性等依旧被排除在外,并由此引发了“宪章运动”,排除D项。

34.【答案】B

【考点】两极对峙格局的形成——美苏冷战

【解析】铁锤和镰刀是社会主义的标志,冷战时期意识形态领域的争夺,迫使欧美统治者不

高三文综参考答案第9页(共13页)

敢过度剥削本国民众,故选B;“欧美国家人民分享经济发展成果”只是表象,材料强调的是深层原因,排除A项;为应对苏联挑战,欧美各国在核军备竞赛上全力以赴,排除C项;冷战中的军备竞赛挤占了民生领域的资源,对民生领域建设产生了不利影响,排除D项。35.【答案】A

【考点】经济全球化的趋势——全球化的本质

【解析】20世纪90年代以来,全球化迅猛发展,而大多数国家和大多数发达国家的普通民众并未获得实际好处,这说明利益大多落到发达国家的资产阶级手中,故选A;全球化加速发展以来,国家间贫富差距在拉大,但无法说明发达国家普通民众收入几乎未获实际增长的原因,说法片面,排除B项;材料强调的是当今全球化体系中不公平的方面,排除C项;90年代以来,发达国家民众的收入虽增长缓慢,但并未停滞,全球化也并非收入缓慢的主要原因,排除D项。

41. 【参考答案】

(1)茶叶贸易能带来大量利润;英国国内消费市场巨大;茶叶给英中贸易带来巨额逆差;

他国茶叶难以撼动中国茶的市场地位;英国殖民地有发展茶叶生产的潜力。(每点2

分,答三点6分)

(2)英国:用走私方式实现茶源自主;引进中国制茶工人,获取生产技术;利用殖民地优

越的自然条件发展生产;实现工业化生产,降低成本;用战争、条约方式获得优

惠待遇。(每点2分,答四点8分)

中国:茶源、技术、人才流失,失去垄断地位;成本没有优势;国内消费影响出口;

国内茶商捐税过重;印度茶与日本茶的竞争。(每点2分,答四点8分)(3)重视科技的运用;重视品牌建设;规模化生产降低成本;重视对外宣传。(内容合理

即可得分,答一点2分,答两点3分)

【考点】近代前夜的发展与迟滞;鸦片战争;近代中国社会经济结构的变动;工业革命;近代科学技术革命

【解析】

(1)由材料并结合所学可知,茶叶是中国向英国出口的大宗商品,给清政府带来巨额外贸

顺差;英国国内饮茶成风,消费市场巨大;英国人在印度发现了茶树,虽然产品质量

尚差,但有巨大的发展潜力。

(2)鸦片战争后,英国在茶叶贸易中地位逐渐上升。由材料可知,英国通过走私解决了茶

源,并引进制茶工人获取了生产技术;运用工业革命的成果,英国茶叶生产实现了工

业化,降低了成本,并通过战争、条约等方式获得优惠待遇,因而有价格优势。反观

中国,茶源、技术、人才流失,垄断地位被打破;国内消费比重过大,影响了出口贸

易;捐税过重,价格无优势,在印度茶和日本茶的竞争下日渐衰落。

(3)由材料可知,中国与英国在茶叶生产技术上存在代差,立顿红茶的品牌效应巨大,并

利用规模化生产降低成本,英国政界对此也大力支持,这些都是当今中国茶叶营销方

面可吸取的经验。

42.【参考答案】

示例一:北京:①1919年五四运动,是一次彻底的反帝反封建的爱国运动。以青年学生为主,工人、商人、城市市民等阶层共同参与。运动扩展到天津、上海、广州等全国各大城市,最终迫使北洋政府拒签巴黎和约。在这次运动中,无产阶级开始登上政治舞台,促进了马克思主义的传播,为中国共产党的成立创造了条件,是新民主主义革命的开端。以爱国、进步、民主、科学为主要内容的“五四精神”成为中华民族宝贵的精神财富。

②1937年卢沟桥事变,日本开始全面侵华,标志着抗日战争的全面爆发。中共中央号召中国军民团结起来,共同抵抗日本侵略者,抗日救亡运动空前高涨。蒋介石在庐山发表谈话,宣布对日作战,实现国共第二次合作,结成抗日民族统一战线,各阶层民众共同抗日,促进了全民族的觉醒。

示例二:南京:①1842年,清政府与英国签订《南京条约》,标志着第一次鸦片战争的结束。这是中国近代历史上第一个不平等条约,使中国丧失了领土、领海、司法、关税等主权,独立发展的道路被中断,被迫卷入资本主义世界市场,中国开始沦为半殖民地半封建社会。②1949年4月,解放军发起渡江战役,4月23日解放南京,结束了国民党在大陆的统治,标志着中华民国的灭亡,避免了国家分裂,消除了外来势力干涉中国革命的隐患,为解放全国创造了条件,也为新中国的成立奠定了坚实的基础。

(原则上应选择影响重大的历史事件,每一事件6分,视表述的合理性、准确性与完整性给分。)

【考点】内忧外患与中华民族的奋起;新民主主义革命;工业文明的崛起和对中国的冲击【解析】这一题属于开放性试题,考查考生发现问题、分析问题和解决问题的能力,同时渗透了时空观念、历史解释、家国情怀等历史学科核心素养。城市是历史事件发生的载体,本题图中所示的6个城市,是近代以来重大事件集中发生的地点,承载着丰富的历史信息。题目仅要求列举并评述事件即可,并未要求所选事件之间需有逻辑联系,这在一定程度上降低了难度。但完整、准确地评述历史事件,对于高中阶段的学生能力要求还是比较高的,如具体的时间、历史地位等细节,容易出现错误。通过本题的考查,可以将学习中存在的问题暴露出来,以便有针对性地安排下一阶段的复习。(说明:部分城市在不同的历史阶段,名称有所变化,如北京曾称为“北平”、南京曾称为“天京”等,列举在此期间发生的历史事件,可视为符合要求。)

45.【参考答案】

(1)容易形成小集团,对皇权构成威胁;在文官集团中产生内耗,影响行政效率;败坏了

政治风气,妨碍科举考试的公平性;地方自主管理科举考试,有分裂割据的隐患。(每

点2分,答三点得6分)

(2)中央收回了通过科举选拔人才的权力,有利于中央集权的加强;纠正了华而不实的文

风,有利于选拔有真才实学的考生;鼓励考生自主思考,一定程度上打破了理学对人

们思想的禁锢;选拔出了一大批杰出人物,为后来社会的繁荣提供了人才基础。(每点

3分,答3点得9分)

【考点】科举制;专制集权的不断加强

【解析】

(1)根据材料第一段可知,被录取的考生和主考官往往结成私党。结合所学知识可知,官

僚集团内部的小集团,因为相互倾轧,容易影响行政效率;比较严重时,还会威胁皇

高三文综参考答案第11页(共13页)

权;这种风气影响了考官对考生的公平性,不利于国家选拔真正的人才;根据第二段“各

省的科举考试改由中央委派,不再由地方自主管理”可知,原来各省的科举考试是由地

方自主管理的,结合所学可知,这种制度的设计有可能为地方实力派笼络人才提供便

利条件,有可能增加分裂割据的风险。

(2)根据材料第二段和第三段可知,这次科举考试改革收回了各省的自主管理权,有利于

加强中央集权,消除地方割据的人才基础;重点改革了考试的文风,注重自主思考,

不迷信理学权威,因而录用了一大批各个方面的杰出人才,为以后社会的发展与繁荣

奠定了基础。联系明朝中期社会的繁荣,有助于得出较全面的结论。

46.【参考答案】

(1)必要性:避免中国成为美苏争霸直接对抗的前线(或避免产生长期备战的军费支出);

避免在东南沿海与东北边境两线作战;保卫东北工业基地;稳定国内社会秩序;中朝

传统友谊的道义要求。(每点2分,答四点7分)

(2)极大增强了中国人民的自信心;极大提高了中国的国际地位;为国内经济建设创造了

良好的外部环境;锻炼了中国武装力量打现代战争的能力;争取了苏联为首的社会主

义阵营的支持(或打破了西方国家对中国的孤立);“抗美援朝”精神成为新中国宝贵的

精神财富。(每点2分,答四点8分)

【考点】抗美援朝

【解析】

(1)新中国建立之初,国内局势尚未稳定,经济亟待恢复,西藏等地还未解放,出国作战

的决策面临巨大风险。然而,综合考量,又有其必要性:若不出兵,美国为首的资本

主义阵营必然占领整个朝鲜半岛,中国东北地区将成为美苏争霸的斗争前沿,轻则严

重影响经济恢复,重则失去对东北的控制权;为防范美国进攻,已抽调多支部队,以

后防御压力更大,军费开支也将成为长期沉重的负担;美国第七舰队进占台湾海峡,

立即解放台湾已不可能,但更不能形成东南、东北两线作战的困境;国内国民党残兵、

特务、土匪、反动组织等气焰嚣张,干扰社会稳定,需要压制;最后,中朝传统友谊

源远流长,中国也有道义上的责任。总之,就是毛泽东的论断:“……必须参战,参战

利益极大,不参战损害极大。”

(2)“抗美援朝”被称为新中国的“立国之战”,对于刚刚摆脱半殖民地独立的中国人民有深远的意义:近代以来,在对外战争中,中国屡次战败,已对帝国主义存在深刻的心理恐

惧,抗美援朝战争的胜利,则将这种心理障碍一扫而空;击败由当时几乎所有发达国

家组成的“联合国军”,凸显了中国军队的强大力量,令世界刮目相看;东北这个唯一保

存相对完整的工业基地得以利用,有利于经济的恢复发展;中国取得的战果,使苏联

为首的社会主义阵营认识到团结中国的重要性,也使中国获得了宝贵的外援,打破了

西方国家对我国的孤立;锻炼了中国武装力量打现代战争的能力;奋不顾身、英勇顽

强的“抗美援朝精神”,激励了当时的中国人,也激励着此后一代又一代中国人。

47.【参考答案】

(1)原因:革命潮流的影响;家庭环境的薰陶;与革命党人的接触;对民众困苦生活的同

情。(每点2分,答三点6分)

高三文综参考答案第12页(共13页)

(2)活动:加入同盟会;资助、创办刊物,宣传革命;捐资办学;救济民众;资助革命活

动与起义;积极参与政治活动。(每点2分,答四点9分)

【考点】近代中国人物

【解析】

(1)通过阅读材料可知,刘青霞生活的时代,是资产阶级革命潮流兴起的时期,如其次兄

马吉樟,虽为清朝地方官员,却支持革命党人;其父清廉好施、其长兄兴办实业,都

给予其影响;赴日后,接触革命党人,接受了革命理论;比照现实,对民众的困苦抱

以同情,并用实际行动解决问题。

(2)刘青霞的革命活动可通过总结材料信息得出,即政治上,加入同盟会,资助、创办刊

物,宣传革命,资助革命活动与起义,积极参与政治活动;经济上,捐资办学,修建

桥梁、兴办公益性质的产业,甚至捐出个人全部财产。

文科综合试题 历史试题

(考试时间:150分钟 试卷满分:300分)

一、选择题(本题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选择中,只有一项是符合题目要求的。)

24.根据《史记》记,黄帝“置左右大监,监于万国”,夏王泄曾赐封九夷各部诸侯爵位,商朝时

诸侯众多,称号有侯和伯,这说明

A.黄帝时期开始实行分封制 B.分封制有久远的历史传统

C.夏商时期分封制已经完善 D.分封制有利于各地的交流

25.汉初政治结构出现了“布衣卿相”的局面(如下表):

姓名 萧何 曹参 任敖 陈平 王陵 陆贾 樊哙 周勃 灌婴 娄敬

官职 相国 丞相 御史大夫 丞相 丞相 太中大夫 大将军 太尉 车骑将军 郎中

出身 沛主吏掾 狱掾 狱吏 平民 平民 平民 屠狗者 助丧事者 贩缯者 鞔车者

这一局面

A.有利于延续秦朝首次统一的历史成果 B.说明贵族政治已开始让位于官僚政治

C.建立了社会各阶层间有序流动的通道 D.在国家制度设计上更有开拓性创新性

26.据学者研究,宋代商业税约占国家财政总收入的80%,其中“禁榷”(政府专营)收入占其一

半以上,但凡盐、铁、茶、酒、明矾、煤炭等都在专营范围内;除此以外,针对商业活动的税收名目极其繁多,甚至达到当时的人都“不可以遍举,亦不能遍知”的程度,这说明

A.宋代并未放弃“抑商”政策 B.“抑”政策窒息商业发展

C.宋代开始实行“禁榷”制度 D.“税目繁多”证明商业繁荣

27.有学者指出,明初通过郑和下西洋等活动建立的朝贡体系,其实是一种“官方认证制度”:各国通过朝贡的形式与明朝进行贸易,其中贡品与赏赐只占货物总量的极少部分,绝大多数用于民间贸易;若在政治上不被明政府承认,则不能同明朝进行贸易;明政府还以“停止朝贡”的方式警告一些国家,这主要说明

A.朝贡体系是明朝闭关锁国的重要表现 B.朝贡体系使明朝经济受到了重大损失

C.朝贡体系具有政治和经济的双重意义 D.朝贡体系的存在说明国家地位不平等

28.学堂乐歌,指20世纪初期中国各地新式学校音乐课程中大量传唱的一些原创歌曲。这些歌曲多以简谱记谱,曲调来自日本以及欧洲、美国,由中国人以中文重新填词。其代表人物有沈心工、李叔同等人,代表作有《送别》、《春游》等,这反映了

A.“中西结合”是当时文化的主流 B.“学堂乐歌”是洋务运动的产物

C.“清末新政”促使音乐课程发展 D.“西学东渐”深刻影响学校教育

29.下图是抗日战争时期的一幅漫画《他又占领一块地方了》,该漫画表明

A.各阶层对抗战持乐观态度 B.抗日战争已进入相持阶段

C.抗日注定是一场持久作战 D.敌后抗日根据地战果显著

30.1946年,国民政府与美国签订《中美友好通商航海条约》,美军得以长期驻扎中国,美国商品也如潮水般涌入中国市场,形成垄断地位,国统区工商企业大量倒闭破产,工人失业,工

业体系趋于瓦解,这反映了

A.中美之间盟友关系得到巩固 B.国家独立是经济发展的保证

C.民族工业无法适应竞争环境 D.解放区的经济发展状况更好

31.1979年《人民文学》发表了作家蒋子龙的小说《乔厂长上任记》,作品塑造了一位勇于担负责任、善于解决问题的改革者形象。一时间,找“乔厂长”式的“能人”成为国企改革的首要

话题,这反映了当时

A.国企需要改革成为社会共识 B.国有企业改革已经全面展开

C.文学创作可以预示时代潮流 D.尚未认识制度改革的重要性

32.公元前415年,为打破对斯巴达作战的困局,雅典公民大会任命亚西比德为统帅,远征西西里。而当舰队出发后,亚西比德的政敌指控其渎神,鼓动城邦机构缺席判处其死刑。亚西

比德被迫降敌,出卖了军事机密,远征因此遭到惨败,这表明雅典

A.公民大会形同虚设 B.社会管理效率低下

C.军事力量较为弱小 D.直接民主缺陷明显

33.英国1832年的议会改革取消许多已经衰败的选区,如人口不足2000人的56个城市被取

消了下院议席,人口在2000-4000人之间的32个城市只能保留一个议席,空余下来的席位给予人口增多的地区,其中新兴工业城市得到了65个议席,这反映了

A.新贵族与资本家联盟正在破裂 B.封建势力在英国依然占据优势

C.工业革命影响了英国政治生态 D.英国率先实现了全民普遍选举

34.在冷战激烈的六七十年代,美国与西欧劳动人民的生活水平却在不断上升,有人尖锐地指

出:“吸血鬼不惧怕十字架,却怕铁锤和镰刀”,这反映了

A.欧美国家人民分享经济发展成果 B.冷战迫使欧美统治阶级减少剥削

C.欧美国家对核军备竞赛投入较少 D.冷战有利于欧美民生领域的建设

35.20世纪90年代以来,全球化的浪潮席卷世界。由发达国家主导制定规则、全球大多数国

家参与的世界贸易飞速发展,市场开放、非歧视性、公平贸易等原则日益成为共识;而另一

方面,贸易自由化所创造财富中的70%被发达国家获得,多数发达国家普通民众的收入却

在三十年间几乎未获实际增长,这表明

A.全球化本质是资本的新一轮扩张 B.全球化使国家间的贫富分化加剧

C.全球化加速打破了国际贸易壁垒 D.全球化使发达国家民众收入停滞

二、非选择题(共160分。第36~42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第43~47题为

选考题,考生根据要求作答。)

(一)必考题(共135分)

41.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一17世纪中叶以后,饮茶之风在英国日益盛行,而当时只有中国才出产茶叶。1799年,英国全国消费了300万磅茶叶,是一百年前的200多倍,在东印度公司的内部文件里,对茶叶的定位是:日用必需品。一百年间,东印度公司购买茶叶花费了5387万两白银,茶叶贸易占了东印度公司的利润总额的90%,提供了英国国库收入的10%.鸦片战争后,随着中国通商口岸的增加,茶叶出口规模更加扩大,1867-1894年,中国茶叶输出额几乎抵消了英国输入的鸦片贸易总额。1834年,英国军人查尔顿在印度阿萨姆地区找到了一种茶树,虽然经过大规模宣传,但在口味和市场接受度上均无法与中国茶叶竞争。

——摘编自仲伟民《近代中国茶叶贸易由盛转衰解疑》

材料二 鸦片战争后,茶叶日益成为清政府财政的依靠,也成为英国等西方国家的生活必需品。1851年,英国植物学家福琼通过走私将小茶树和茶种带到印度,并带回8名中国茶工。伴随工业化的推进,印度茶叶成本不断下降,虽然在口感上逊于中国茶,但成本只有中国手工制茶的三分之一。1889年以后,通过战争与条约,印度茶进入锡金、不丹,并在西藏获得了减免关税的特权。中国不仅是茶叶出口大国,更是消费大国,内部消费是出口数量的8倍。但近代以来,清政府接连战败,财政负担越来越重,茶商的捐税负担也越来越重,市场逐渐被印度和日本挤占。

——摘编自徐方平《近代中英茶叶贸易衰败的原因和启示》

材料三 1905年,两江总督派人去英属锡金考察后发现,中国人把茶叶当土特产,而英国人将其作为生物科学来研究,前期研究育苗、栽种、施肥、修剪、杂交、土壤分析,采摘后用机器

加工,再用化学方法分析营养成分、影响味道的因素以及保存方法。

1890年英国人汤姆斯·立顿用自己的名字推出立顿红茶,出售小包装的茶袋,解决了英国民众购买和冲泡茶叶的麻烦。此后,立顿在印度锡兰岛,购买了18210英亩土地建设茶园。1898年立顿被英国女王授予爵位,得到“世界红茶之王”的美誉。进入21世纪,立顿已成为全

球第一大茶饮品牌。

——摘编自汪敬虞《中国近代茶叶的对外贸易和茶叶的现代化问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国打破中国对茶叶贸易垄断的动力。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分别总结鸦片战争后中英两国茶叶贸易地位不同发展走向

的原因。(16分)

(3)根据材料三并结合所学知识,说明对当今中国茶叶营销的启示。(3分)

42.阅读材料,完成下列要求。(12分)

从上图中,任选一座城市,列举在此地发生的两件近代史事件,并进行评述。

(二)选考题(共25分。请考生从2道地理题、3道历史题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。)

45.【历史-选修1:历史上重大改革回眸】(15分)

材料 经过一百多年的发展,明朝的科举制度被逐渐腐蚀,成为一种文官集团内部拉帮结派的工具。录取考生的主考官可以成为这些新进士的“座师”,以师生关系为名,座师提拔学生,学生孝敬座师,结成私党。

为消除科举考试中的作弊现象,从嘉靖七年开始,各省的科举考试改由中央委派,不再由地方自主管理。而且明确规定,录取的文章要求文风朴实,说理明白,对于空谈大道理、辞藻华丽的文章一概不予录用。后来把改革第一年录取的进士的文章,挑选了一批范文结集出版,颁行天下,以端正文体。在这个文集的序言中,指出了好文章的标准之一是:“于圣贤经义亦多发明,与古义无甚远。”即鼓励考生对儒家经典上的说法阐述自己的思考,有所创新和发挥。

嘉靖年间的科举考试录用了一大批富有改革精神、勇于突破常规的人物,包括后来隆庆变法的主持者高拱、万历变法的主持者张居正、抗倭英雄胡宗宪、谭纶、唐顺之,著名清官海瑞等。

——摘编自田澍《嘉靖革新研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括嘉靖年间科举制度被腐蚀的危害。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价嘉靖年间科举考试改革。(9分)

46.【历史-选修3:20世纪的战争与和平】(15分)

材料 冷战开始后,朝鲜半岛日益成为美苏两国战略对抗的前沿。1950年6月25日,朝鲜内战爆发,美国试图干涉,于6月27日派第七舰队封锁我国台湾海峡,阻止解放军登陆。9月,美国打着“联合国军”的旗号,率16国联军在仁川登陆,截断朝鲜人民军后路,之后一路打到鸭绿江边,美军飞机入侵我国领空并轰炸边境城镇,造成伤亡。与此同时,国内的土匪、特务等反动势力气焰也嚣张起来。为防范美军进攻,中央军委抽调国家战略预备队及其他部队,组成东北边防军,共25.5万人。经反复分析权衡,毛泽东指出:“······必须参战,参战利益极大,

不参战损害极大。”10月,中央作出决定,应朝鲜民主主义共和国领导人金日成的请求,以“中

国人民志愿军”的名义跨过鸭绿江,抗美援朝,保家卫国。经过五次大的战役,志愿军将美国为首的“联合国军”击退到北纬38度线附近。战争后期,苏联也加大了对中国的支援力度,战

事呈胶着状态。历经两年谈判,1953年7月27日,《朝鲜停战协定》签署。

——摘编自齐德学《你不了解的抗美援朝战争》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括“抗美援朝”的必要性。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析“抗美援朝”的意义。(8分)

47.【历史-选修4:中外历史人物评说】(15分)

材料 刘青霞(1877~1922),同盟会成员,近代著名女活动家、教育家、政治家。其父两广巡抚马丕瑶,为官清正廉洁,乐于济人。长兄吉森是著名实业家,次兄吉樟曾任湖北省臬台,但思想较为开明,支持革命党人。

1905年刘青霞随兄赴日考察,接触了孙中山及同盟会人士。当她了解到留日学生因经费问题不能办《河南》杂志,即慷慨捐资,使该杂志在东京出版。其后,她与友人在东京创办《中国新女界》月刊,宣传妇女解放。1908年参与创办公立中州女子学堂附小;1909年,在尉氏创办河南第一所女校-华英女子学校;又捐地2公顷,兴办蚕桑学校。她不但资助办学,还修建桥梁,开办“孤贫院”、“平民工厂”。回国后,捐巨款资助同盟会河南支部;同盟会员张钟瑞由日本返国,策动起义,她设法予以掩护。民国初年,被选为北京女子参政同盟会会长。她曾两次对孙中山表示要拿个人全部财产报效国家,这一愿望在1922年得以实现。同年末,刘青霞因积劳成疾去世,享年45岁。

——摘编自《中国档案报》总第2210期

(1)根据材料并结合所学知识,总结刘青霞投身革命的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括刘青霞的革命活动。(9分)

历史参考答案

24.【答案】B

【考点】夏商制度与西周封建——分封制

【解析】黄帝时期、夏朝、商朝均有分封诸侯的记载,说明西周时期的分封制是在前代基础上发展、完善的,有久远的历史传统,故选B;《史记》记载黄帝有分封诸侯的行为,但不能得出“分封制从黄帝时期开始”的结论,排除A项;据材料所述,夏商时期已具有分封制的雏形,但尚未完善,排除C项;材料未涉及不同地区的交流情况,排除D项。

25.【答案】A

【考点】大一统与中央集权制度的确立——汉初政治制度

【解析】由于汉初多数官员出身低微,对政治制度建设方面缺乏认识,因而基本承袭秦制,这有利于延续秦朝首次统一的历史成果,故选A;秦统一后全面推行郡县制,中央直接任命地方官员,不允许世袭,官僚政治取代了贵族政治,排除B项;汉初大量官员出身平民,是农民起义的结果,并非常态,不能成为“有序流通的通道”,排除C项;由于多数官员出身低微,对政治制度建设方面缺乏认识,更无力创新,基本沿袭秦制,排除D项。

26. 【答案】A

【考点】农耕时代的商业与城市——重农抑商政策

【解析】据材料所述,宋代的政府专营范围非常大,对商业活动征收的税赋也很沉重,这些都会打击民间商业的发展,说明宋代依然沿用“抑商”政策,故选A;宋代虽然并未放弃“抑商”政策,但随着生产力的提高,商业发展不可能被完全抑制,加之放开了对商业活动的时间和空间限制,宋代商业比前代有较大发展,排除B项;春秋战国时期即有“禁榷”的理念,如《管子》中的“官山海”等,汉武帝时实行盐铁专营制度,此后历代多沿用,排除C项;“税目繁多”只能说明宋代税负沉重,并不能直接证明商业繁荣,排除D项。

27. 【答案】C

【考点】近代前夜的发展与迟滞——朝贡体系

【解析】在朝贡体系中,政治互信是前提,“进贡”与“赏赐”表示政治关系,民间交易才是主体,明朝政府还以此来制裁一些国家,故选C;明朝虽有“海禁”,但重点在于禁绝民间走私,避免资助敌对势力和破坏朝贡体系,但并未与外界断绝交往,官方外贸活动也未停止,排除A项;各国带来的货品多用于民间交易,双方都在这种贸易体系中获取了利益,排除B项;在朝贡体系中,明朝是名义上的宗主国,但这不是材料强调的重点,排除D项。

28.【答案】D

【考点】新潮冲击下的社会生活——近代教育与生活

【解析】学堂乐歌属新式学校教育内容,又有“中词外曲”的特点,反映当时学校教育内容深受西方影响,故选D;在通商口岸等受外来文化影响较大的地区,“中西结合”现象较为普遍,但广大内陆地区传统思想仍占文化主流,排除A项;学堂乐歌兴起于20世纪初,洋务运动已经失败,排除B项;材料并未提及清末新政,排除C项。

29.【答案】C

【考点】新民主主义与中国共产党——抗日战争

【解析】该漫画是广东漫画家廖冰兄于1937年4月发表的《抗日漫画》的封面。从画面可看出,日本侵略者不断占领中国领土,但同时也是伤痕累累,表明其正在陷入战争的泥潭,中国以弱国抵抗强敌,注定需要持久作战,故选C;该漫画表明了对抗战前景的乐观态度,但“各阶层”明显过度扩大范围,排除A项;日军付出重大代价的同时,不断占领中国领土,这并非抗日战争相持阶段的独有特点,排除B项;从漫画信息无法得出敌后抗日根据地的战果,排除D项。

30.【答案】B

【考点】民国时期民族工业的曲折发展——解放战争时期的国统区经济

【解析】抗战胜利后,中国作为战胜国,却被美国实际控制,国民经济受到美国全面压制,故选B;通过这一条约,中国实际上成为美国的半殖民地,地位严重不平等,并非真正的“盟友”关系,排除A项;这一条约使美国产品在竞争中处于优势地位,挤压了民族工业的发展空间,这不是民族工业无法适应竞争环境造成的,排除C项;材料未涉及解放区经济发展情况,排除D项。

31.【答案】D

【考点】经济体制改革——国有企业改革

【解析】从材料中“找能人成为国企改革首要话题”可以看出,当时人们对国企改革的认识还停留在“个人能力”的层次上,并未从制度层面深入思考,故选D;1979年,国企改革尚处于试点时期,还未成为社会共识,排除A;国企改革全面展开是在1984年10月中共十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》之后,1979年还处于试点阶段,排除B项;材料重点在于挖掘“乔厂长现象”背后的问题,不在于文学作品本身,排除C项。

32.【答案】D

【考点】雅典城邦的民主政治——直接民主

【解析】公民大会先是任命亚西比德率军远征,后又在其政敌鼓动下判处其死刑,造成战争失败,这体现了直接民主决策的随意性,故选D;公民大会是雅典的最高权力机关,材料中两次决策也都与公民大会有关,排除A项;材料未涉及社会管理,排除B项;材料未提及雅典军事力量强弱,排除C项。

33.【答案】C

【考点】英国的制度创新——英国的议会改革

【解析】在英国1832年议会改革中,因工业革命而发展起来的新兴工业城市获得了更多的议席,工业资产阶级开始参与国家管理,贵族和金融资本家力量相对削弱,故选C;改革使各方政治力量对比发生了变化,但尚未严重到“联盟破裂”的程度,排除A项;17世纪的英国资产阶级革命已沉重打击了旧贵族,1832年议会改革使新兴工业资产阶级力量增强,封建势力较强的农村地区失去部分席位,力量被进一步削弱,排除B项;1832年议会改革使工业资产阶级获得了选举权,但广大的工人、农民、女性等依旧被排除在外,并由此引发了“宪章运动”,排除D项。

34.【答案】B

【考点】两极对峙格局的形成——美苏冷战

【解析】铁锤和镰刀是社会主义的标志,冷战时期意识形态领域的争夺,迫使欧美统治者不

高三文综参考答案第9页(共13页)

敢过度剥削本国民众,故选B;“欧美国家人民分享经济发展成果”只是表象,材料强调的是深层原因,排除A项;为应对苏联挑战,欧美各国在核军备竞赛上全力以赴,排除C项;冷战中的军备竞赛挤占了民生领域的资源,对民生领域建设产生了不利影响,排除D项。35.【答案】A

【考点】经济全球化的趋势——全球化的本质

【解析】20世纪90年代以来,全球化迅猛发展,而大多数国家和大多数发达国家的普通民众并未获得实际好处,这说明利益大多落到发达国家的资产阶级手中,故选A;全球化加速发展以来,国家间贫富差距在拉大,但无法说明发达国家普通民众收入几乎未获实际增长的原因,说法片面,排除B项;材料强调的是当今全球化体系中不公平的方面,排除C项;90年代以来,发达国家民众的收入虽增长缓慢,但并未停滞,全球化也并非收入缓慢的主要原因,排除D项。

41. 【参考答案】

(1)茶叶贸易能带来大量利润;英国国内消费市场巨大;茶叶给英中贸易带来巨额逆差;

他国茶叶难以撼动中国茶的市场地位;英国殖民地有发展茶叶生产的潜力。(每点2

分,答三点6分)

(2)英国:用走私方式实现茶源自主;引进中国制茶工人,获取生产技术;利用殖民地优

越的自然条件发展生产;实现工业化生产,降低成本;用战争、条约方式获得优

惠待遇。(每点2分,答四点8分)

中国:茶源、技术、人才流失,失去垄断地位;成本没有优势;国内消费影响出口;

国内茶商捐税过重;印度茶与日本茶的竞争。(每点2分,答四点8分)(3)重视科技的运用;重视品牌建设;规模化生产降低成本;重视对外宣传。(内容合理

即可得分,答一点2分,答两点3分)

【考点】近代前夜的发展与迟滞;鸦片战争;近代中国社会经济结构的变动;工业革命;近代科学技术革命

【解析】

(1)由材料并结合所学可知,茶叶是中国向英国出口的大宗商品,给清政府带来巨额外贸

顺差;英国国内饮茶成风,消费市场巨大;英国人在印度发现了茶树,虽然产品质量

尚差,但有巨大的发展潜力。

(2)鸦片战争后,英国在茶叶贸易中地位逐渐上升。由材料可知,英国通过走私解决了茶

源,并引进制茶工人获取了生产技术;运用工业革命的成果,英国茶叶生产实现了工

业化,降低了成本,并通过战争、条约等方式获得优惠待遇,因而有价格优势。反观

中国,茶源、技术、人才流失,垄断地位被打破;国内消费比重过大,影响了出口贸

易;捐税过重,价格无优势,在印度茶和日本茶的竞争下日渐衰落。

(3)由材料可知,中国与英国在茶叶生产技术上存在代差,立顿红茶的品牌效应巨大,并

利用规模化生产降低成本,英国政界对此也大力支持,这些都是当今中国茶叶营销方

面可吸取的经验。

42.【参考答案】

示例一:北京:①1919年五四运动,是一次彻底的反帝反封建的爱国运动。以青年学生为主,工人、商人、城市市民等阶层共同参与。运动扩展到天津、上海、广州等全国各大城市,最终迫使北洋政府拒签巴黎和约。在这次运动中,无产阶级开始登上政治舞台,促进了马克思主义的传播,为中国共产党的成立创造了条件,是新民主主义革命的开端。以爱国、进步、民主、科学为主要内容的“五四精神”成为中华民族宝贵的精神财富。

②1937年卢沟桥事变,日本开始全面侵华,标志着抗日战争的全面爆发。中共中央号召中国军民团结起来,共同抵抗日本侵略者,抗日救亡运动空前高涨。蒋介石在庐山发表谈话,宣布对日作战,实现国共第二次合作,结成抗日民族统一战线,各阶层民众共同抗日,促进了全民族的觉醒。

示例二:南京:①1842年,清政府与英国签订《南京条约》,标志着第一次鸦片战争的结束。这是中国近代历史上第一个不平等条约,使中国丧失了领土、领海、司法、关税等主权,独立发展的道路被中断,被迫卷入资本主义世界市场,中国开始沦为半殖民地半封建社会。②1949年4月,解放军发起渡江战役,4月23日解放南京,结束了国民党在大陆的统治,标志着中华民国的灭亡,避免了国家分裂,消除了外来势力干涉中国革命的隐患,为解放全国创造了条件,也为新中国的成立奠定了坚实的基础。

(原则上应选择影响重大的历史事件,每一事件6分,视表述的合理性、准确性与完整性给分。)

【考点】内忧外患与中华民族的奋起;新民主主义革命;工业文明的崛起和对中国的冲击【解析】这一题属于开放性试题,考查考生发现问题、分析问题和解决问题的能力,同时渗透了时空观念、历史解释、家国情怀等历史学科核心素养。城市是历史事件发生的载体,本题图中所示的6个城市,是近代以来重大事件集中发生的地点,承载着丰富的历史信息。题目仅要求列举并评述事件即可,并未要求所选事件之间需有逻辑联系,这在一定程度上降低了难度。但完整、准确地评述历史事件,对于高中阶段的学生能力要求还是比较高的,如具体的时间、历史地位等细节,容易出现错误。通过本题的考查,可以将学习中存在的问题暴露出来,以便有针对性地安排下一阶段的复习。(说明:部分城市在不同的历史阶段,名称有所变化,如北京曾称为“北平”、南京曾称为“天京”等,列举在此期间发生的历史事件,可视为符合要求。)

45.【参考答案】

(1)容易形成小集团,对皇权构成威胁;在文官集团中产生内耗,影响行政效率;败坏了

政治风气,妨碍科举考试的公平性;地方自主管理科举考试,有分裂割据的隐患。(每

点2分,答三点得6分)

(2)中央收回了通过科举选拔人才的权力,有利于中央集权的加强;纠正了华而不实的文

风,有利于选拔有真才实学的考生;鼓励考生自主思考,一定程度上打破了理学对人

们思想的禁锢;选拔出了一大批杰出人物,为后来社会的繁荣提供了人才基础。(每点

3分,答3点得9分)

【考点】科举制;专制集权的不断加强

【解析】

(1)根据材料第一段可知,被录取的考生和主考官往往结成私党。结合所学知识可知,官

僚集团内部的小集团,因为相互倾轧,容易影响行政效率;比较严重时,还会威胁皇

高三文综参考答案第11页(共13页)

权;这种风气影响了考官对考生的公平性,不利于国家选拔真正的人才;根据第二段“各

省的科举考试改由中央委派,不再由地方自主管理”可知,原来各省的科举考试是由地

方自主管理的,结合所学可知,这种制度的设计有可能为地方实力派笼络人才提供便

利条件,有可能增加分裂割据的风险。

(2)根据材料第二段和第三段可知,这次科举考试改革收回了各省的自主管理权,有利于

加强中央集权,消除地方割据的人才基础;重点改革了考试的文风,注重自主思考,

不迷信理学权威,因而录用了一大批各个方面的杰出人才,为以后社会的发展与繁荣

奠定了基础。联系明朝中期社会的繁荣,有助于得出较全面的结论。

46.【参考答案】

(1)必要性:避免中国成为美苏争霸直接对抗的前线(或避免产生长期备战的军费支出);

避免在东南沿海与东北边境两线作战;保卫东北工业基地;稳定国内社会秩序;中朝

传统友谊的道义要求。(每点2分,答四点7分)

(2)极大增强了中国人民的自信心;极大提高了中国的国际地位;为国内经济建设创造了

良好的外部环境;锻炼了中国武装力量打现代战争的能力;争取了苏联为首的社会主

义阵营的支持(或打破了西方国家对中国的孤立);“抗美援朝”精神成为新中国宝贵的

精神财富。(每点2分,答四点8分)

【考点】抗美援朝

【解析】

(1)新中国建立之初,国内局势尚未稳定,经济亟待恢复,西藏等地还未解放,出国作战

的决策面临巨大风险。然而,综合考量,又有其必要性:若不出兵,美国为首的资本

主义阵营必然占领整个朝鲜半岛,中国东北地区将成为美苏争霸的斗争前沿,轻则严

重影响经济恢复,重则失去对东北的控制权;为防范美国进攻,已抽调多支部队,以

后防御压力更大,军费开支也将成为长期沉重的负担;美国第七舰队进占台湾海峡,

立即解放台湾已不可能,但更不能形成东南、东北两线作战的困境;国内国民党残兵、

特务、土匪、反动组织等气焰嚣张,干扰社会稳定,需要压制;最后,中朝传统友谊

源远流长,中国也有道义上的责任。总之,就是毛泽东的论断:“……必须参战,参战

利益极大,不参战损害极大。”

(2)“抗美援朝”被称为新中国的“立国之战”,对于刚刚摆脱半殖民地独立的中国人民有深远的意义:近代以来,在对外战争中,中国屡次战败,已对帝国主义存在深刻的心理恐

惧,抗美援朝战争的胜利,则将这种心理障碍一扫而空;击败由当时几乎所有发达国

家组成的“联合国军”,凸显了中国军队的强大力量,令世界刮目相看;东北这个唯一保

存相对完整的工业基地得以利用,有利于经济的恢复发展;中国取得的战果,使苏联

为首的社会主义阵营认识到团结中国的重要性,也使中国获得了宝贵的外援,打破了

西方国家对我国的孤立;锻炼了中国武装力量打现代战争的能力;奋不顾身、英勇顽

强的“抗美援朝精神”,激励了当时的中国人,也激励着此后一代又一代中国人。

47.【参考答案】

(1)原因:革命潮流的影响;家庭环境的薰陶;与革命党人的接触;对民众困苦生活的同

情。(每点2分,答三点6分)

高三文综参考答案第12页(共13页)

(2)活动:加入同盟会;资助、创办刊物,宣传革命;捐资办学;救济民众;资助革命活

动与起义;积极参与政治活动。(每点2分,答四点9分)

【考点】近代中国人物

【解析】

(1)通过阅读材料可知,刘青霞生活的时代,是资产阶级革命潮流兴起的时期,如其次兄

马吉樟,虽为清朝地方官员,却支持革命党人;其父清廉好施、其长兄兴办实业,都

给予其影响;赴日后,接触革命党人,接受了革命理论;比照现实,对民众的困苦抱

以同情,并用实际行动解决问题。

(2)刘青霞的革命活动可通过总结材料信息得出,即政治上,加入同盟会,资助、创办刊

物,宣传革命,资助革命活动与起义,积极参与政治活动;经济上,捐资办学,修建

桥梁、兴办公益性质的产业,甚至捐出个人全部财产。

同课章节目录