3.3 生态系统的物质循环(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.3 生态系统的物质循环(共58张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-27 10:54:33 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

第3章 生态系统及其稳定性

第3节 生态系统的物质循环

课程标准 素养要求

1.分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间不断循环的规律。

2.举例说明利用物质循环规律,人们能够更加科学、有效地利用生态系统中的资源。

3.阐明某些有害物质会通过食物链不断地富集的现象。 1.生命观念:通过学习物质循环和能量流动的关系使学生建立物质与能量观。

2.科学思维:运用演绎与推理思维,分析物质循环的特点以及物质循环与能量流动的关系。

3.社会责任:认同生物富集的成因和危害,了解保护环境的必要性和迫切性。

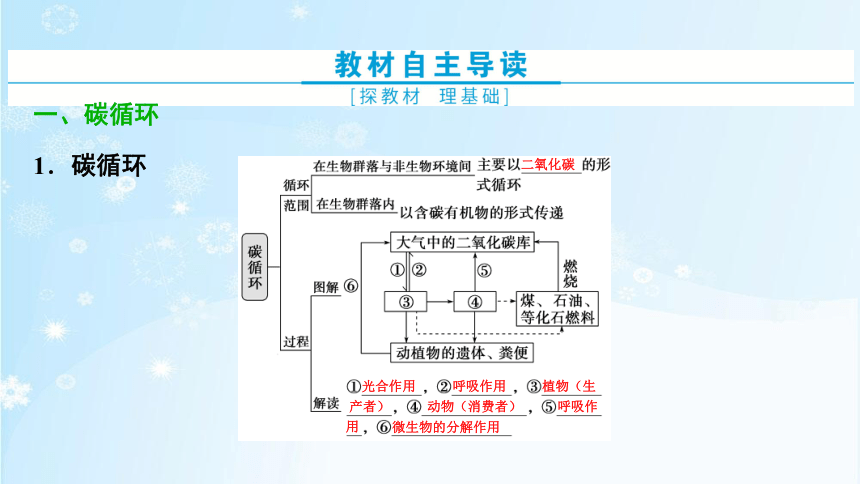

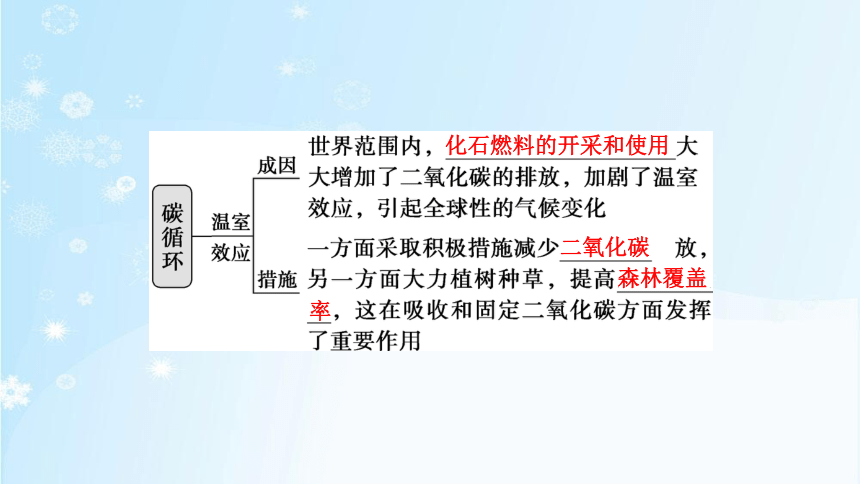

一、碳循环

1.碳循环

二氧化碳

光合作用

呼吸作用

植物(生

产者)

动物(消费者)

呼吸作

用

微生物的分解作用

化石燃料的开采和使用

二氧化碳

森林覆盖

率

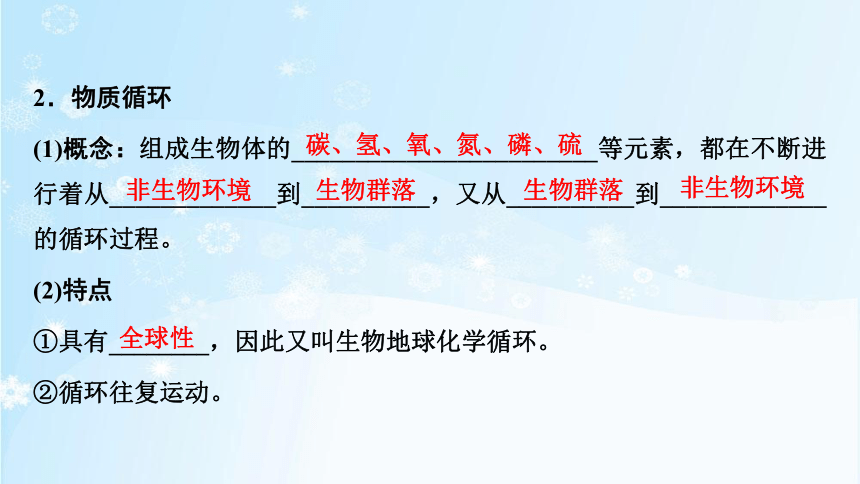

2.物质循环

(1)概念:组成生物体的________________________等元素,都在不断进行着从_____________到__________,又从__________到_____________的循环过程。

(2)特点

①具有________,因此又叫生物地球化学循环。

②循环往复运动。

碳、氢、氧、氮、磷、硫

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

全球性

[提醒] 物质循环中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性。

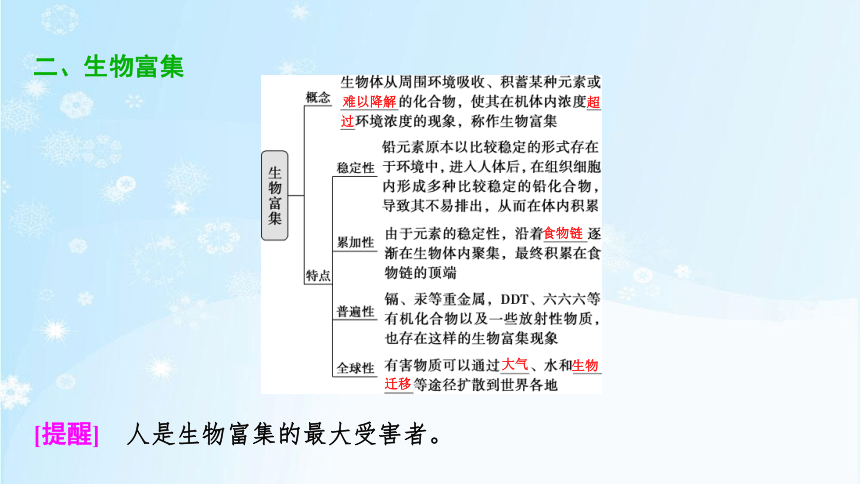

二、生物富集

[提醒] 人是生物富集的最大受害者。

难以降解

超

过

食物链

大气

生物

迁移

三、能量流动和物质循环的关系

1.联系

(1)二者_________,彼此相互依存,不可分割。

(2)物质是能量的______,能量是物质循环的_______。

[提醒] 物质循环利用,能量单向流动、不可循环,所以不能说能量伴随着物质循环而循环。

同时进行

载体

动力

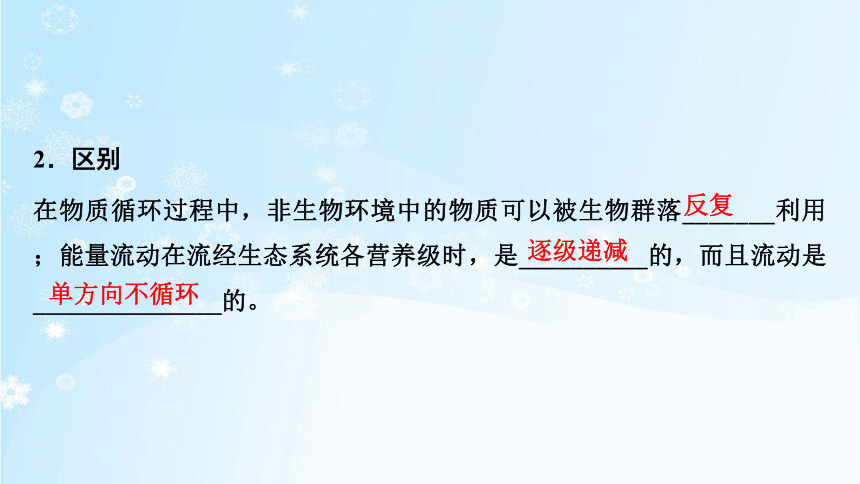

2.区别

在物质循环过程中,非生物环境中的物质可以被生物群落_______利用;能量流动在流经生态系统各营养级时,是__________的,而且流动是_______________的。

反复

逐级递减

单方向不循环

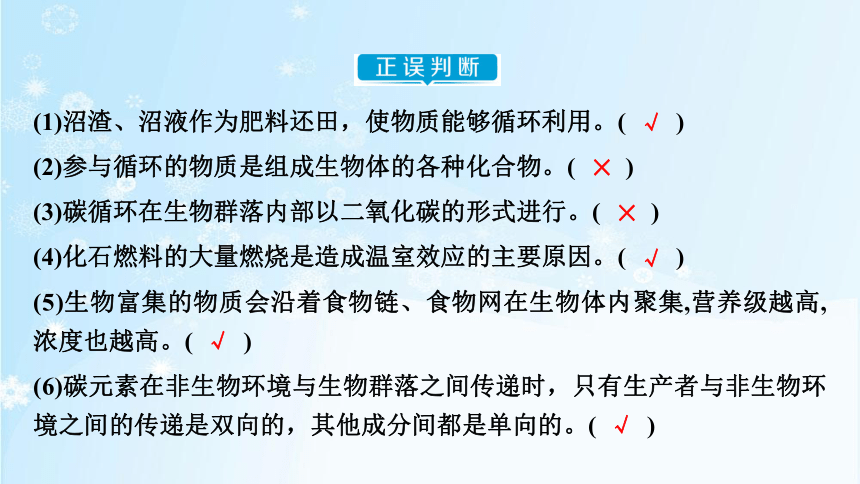

(1)沼渣、沼液作为肥料还田,使物质能够循环利用。( )

(2)参与循环的物质是组成生物体的各种化合物。( )

(3)碳循环在生物群落内部以二氧化碳的形式进行。( )

(4)化石燃料的大量燃烧是造成温室效应的主要原因。( )

(5)生物富集的物质会沿着食物链、食物网在生物体内聚集,营养级越高,浓度也越高。( )

(6)碳元素在非生物环境与生物群落之间传递时,只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,其他成分间都是单向的。( )

√

×

×

√

√

√

知识点一 物质循环

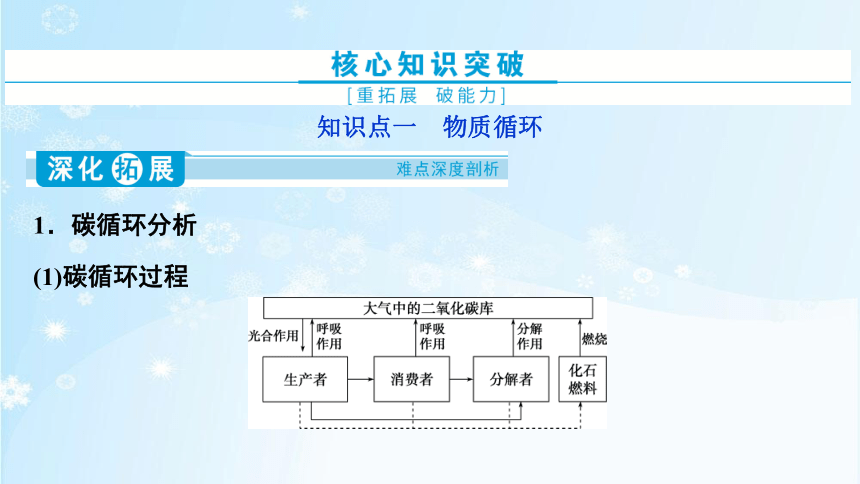

1.碳循环分析

(1)碳循环过程

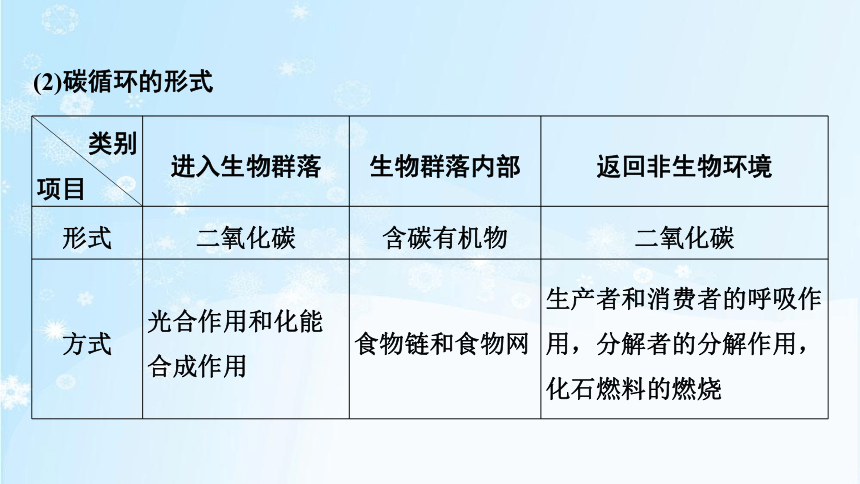

(2)碳循环的形式

类别

项目 进入生物群落 生物群落内部 返回非生物环境

形式 二氧化碳 含碳有机物 二氧化碳

方式 光合作用和化能合成作用 食物链和食物网 生产者和消费者的呼吸作用,分解者的分解作用,化石燃料的燃烧

2.碳循环常见变式图解分析

(1)图甲——先根据双向箭头判断,a和b分别为生产者和非生物的物质和能量,不能写“非生物环境”,也不能写“生物类别”;再根据a和c均指向d,判断d为分解者,剩下的c为消费者。

(2)图乙——根据a与c之间的双向箭头以及其他成分均有指向c的箭头判断,a是生产者,c是非生物的物质和能量;根据a、b、d都有箭头指向e,可进一步判断b是初级消费者,d是次级消费者,e是分解者。

(3)图丙——根据a与e之间的双向箭头以及其他成分均有指向a的箭头判断,a为非生物的物质和能量,e为生产者。然后观察剩余的几个成分,其中各成分都有箭头指向c,所以c是分解者,剩余的b、d、f则为消费者。整个图解中,食物链是e→f→d→b。

(4)图丁——根据CO2与A之间的双向箭头判断,A是生产者,A、B、C均有箭头指向动植物遗体和动物的排遗物,其箭头又指向D,说明D是分解者,进一步判断B为初级消费者,C为次级消费者。

[温馨提示] 物质循环中“物质”和“范围”的认识误区

(1)物质循环的范围并不是特指哪个生态系统,而是指整个生物圈。

(2)碳循环的物质特指碳元素,而不是二氧化碳,因为碳在生态系统中有很多存在形式,如有机物中的碳、二氧化碳、碳酸盐等。

1.(2020·高考全国卷Ⅲ)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

√

解析:消费者的存在能加快生态系统的物质循环,A项错误;

光合作用是指生产者利用光能,将CO2和水转化成有机物,并且释放出氧气的过程,大气CO2库中的碳进入生物群落是通过生产者的光合作用或化能合成作用实现的,生产者的光合作用是碳循环的重要环节,B项正确;

土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节,C项正确;

碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递,D项正确。

2.(2021·云南昆明高二期末)下图是生态系统中的碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A.图中A是生产者,B、D、E是消费者,C是分解者

B.该生态系统的成分包括A、B、C、D及非生物的物质和能量

C.该生态系统中的食物链可表示为A→D→E

D.A和B的种间关系为捕食

√

解析:图中A、C之间为双箭头,A、C分别为生产者和大气中的二氧化碳库的其中之一,由于生产者、消费者、分解者均能进行呼吸作用产生CO2流向大气中的二氧化碳库,因此C是大气中的二氧化碳库,A是生产者,则D、E为消费者,B为分解者,A错误;

该生态系统的成分包括A、B、D、E及非生物的物质(包括C)和能量,B错误;

该生态系统中的一条食物链可表示为A→D→E,C正确;

B为分解者,所以A和B的种间关系不是捕食关系,D错误。

发展素养 长句特训 与高考接轨

答案:

(1)(批判性思维)上题中C中的碳元素进入生物群落都离不开叶绿体这种细胞器,你认为这种说法合理吗?________。理由是______________

___________________________________________________________。

不合理 大气中的CO2进入生物群落可通过光合作用或化能合成作用,进行化能合成作用的生物不具有叶绿体,蓝细菌由于含有藻蓝素和叶绿素以及与光合作用有关的酶,也能进行光合作用,但其细胞中不具有叶绿体

答案:

(2)(与生活联系)如果人们不按生态规律办事,乱砍滥伐森林,对生态系统的碳循环的影响是____________________________________________

____________________________________________________________。

会打破碳循环平衡,使大气中的CO2进入生物群落的过程受阻,大气中CO2的含量明显增多

“三看”法判断碳循环示意图

知识点二 物质循环与能量流动的关系

项目 能量流动 物质循环

形式 光能→化学能→热能(一般形式) 以化学元素的形式流动

过程 沿食物链(网)单向流动 在非生物环境和生物群落间往复循环

范围 生态系统各营养级 全球性

特点 单向流动、逐级递减 反复利用、循环流动

项目 能量流动 物质循环

联系 同时进行、相互依存,不可分割:

①能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;

②物质是能量沿食物链(网)流动的载体;

③能量是物质在生物群落和非生物环境之间循环往返的动力

[温馨提示] (1)生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,是可通过物质循环实现物质上自给自足的系统。生物圈在能量上不是一个自给自足的系统,因为能量是不可循环的,必须依赖太阳能的不断输入。

(2)任何一个生态系统的能量流动和物质循环都保持着相对的平衡,这是一个生态系统维持相对稳定的重要保证。

1.下列关于物质循环和能量流动的说法,错误的是( )

A.物质是能量的载体,能量是物质循环的动力

B.生物圈不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能

C.食物链和食物网是能量流动和物质循环的渠道

D.仅通过绿色植物的光合作用,就可完成生态系统的碳循环

√

解析:生态系统中,物质是能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质在生物群落与非生物环境之间循环往返,A正确;

物质是可循环的,生物圈不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能,B正确;

在生态系统中,能量流动和物质循环均可沿着食物链和食物网进行,C正确;

通过绿色植物的光合作用、生产者和消费者的呼吸作用、分解者的分解作用等,可完成生态系统的碳循环,D错误。

2.(2021·福建莆田高二期中)综合利用沼气池是改变农村环境的重要途径。下图是一个农业生态系统模式图,下列相关叙述错误的是( )

A.①②③过程中,碳都以有机物的形式流动

B.①~④过程中都伴随着能量流动

C.用沼液、沼渣肥田可减少化肥的使用

D.综合利用沼气池有利于提高能量的利用率

√

解析:①为捕食,②③为分解者的分解作用,三个过程中的碳均以有机物的形式流动,A正确;

①②③过程伴随着能量的流动,④过程为农作物利用沼气池中的沼液、沼渣,只是利用其中的无机物,没有能量流动,B错误;

沼液、沼渣中含有农作物所需的无机盐,因此用沼液、沼渣肥田可减少化肥的使用,C正确;

综合利用沼气池有利于提高能量的利用率,D正确。

发展素养 长句特训 与高考接轨

答案:

(1)(科学思维)从生态系统主要功能的角度分析,这种农业生态模式的好处是________________________________________________________

____________________________________________________________。

较好地实现了物质的循环利用,同时提高了能量的利用率

答案:

(2)(与生活联系)在生物圈范围内物质是循环的,但是农田中不断有粮食产出,为保证农田粮食不减产,应采取的措施是__________________。

要不断地补充物质,如施加氮肥

知识点三 探究土壤微生物的分解作用

1.原理

(1)土壤中存在的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌等微生物属于分解者。

(2)分解者的作用是将环境中的有机物分解为无机物,分解速度与环境中的温度、水等生态因子相关。

2.实验案例

案例1 案例2

实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉

实验设计 实验组 对土壤进行高温灭菌处理 A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

对照组 对土壤不做任何处理 B烧杯中加入30 mL蒸馏水+与A烧杯中等量的淀粉糊

自变量 土壤中是否含有微生物 是否加土壤浸出液

3 .实验结果

(1)案例1中,不做处理的土壤中落叶分解得较多,高温处理的土壤中,落叶数量基本保持不变。

(2)案例2中,分别取A、B烧杯中实验后的液体,加入斐林试剂并水浴加热,A烧杯中有砖红色沉淀生成,B烧杯中没有砖红色沉淀生成。

4.实验结论:土壤中的微生物具有分解作用。

[温馨提示] (1)探究活动最好在实验室中进行,以便控制变量,避免环境中不可控制因素的影响。

(2)各地气候与环境等因素不同,微生物分解落叶的功能不同,分解的时间也有差异,一般需要适宜的温度、湿润的条件等。

1.某同学完成了土壤微生物的分解作用的对照实验,对照组是( )

A.土壤不做处理,自然状态

B.对土壤进行处理

C.排除土壤微生物的作用

D.尽可能避免改变土壤理化性质

√

解析:实验组和对照组的单一变量为土壤中是否含有微生物。所以对照组应为不做处理的自然土壤,而实验组应将土壤进行灭菌处理,尽可能排除土壤微生物的作用。

2.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm 左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如下表所示。下列有关叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

土壤湿度 湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解

√

解析:题中表格有两个自变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,因此可以探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用,A正确,B错误;

作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理,防止落叶中的微生物影响实验结果,C正确;

1组和3组土壤灭菌,没有微生物分解落叶,2组和4组没有灭菌,土壤中有微生物分解落叶,只是在湿润和较干燥的环境中分解程度不同,D正确。

核心知识小结

[要点回眸]

循环往复运动

生物

有机物

[答题必备]

1.生态系统的物质循环是指组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

2.物质循环的特点是全球性、循环往复运动。

3.缓解温室效应的措施:(1)减少化石燃料的燃烧;(2)植树造林。

4.生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

5.能量流动和物质循环的关系:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

[随堂检测]

1.生态系统的物质循环是指组成生物的基本元素( )

A.在陆地生态系统中的物质循环和能量流动的复杂过程

B.在能量流经生态系统各营养级时逐级递减的全过程

C.在组成生态系统的生物群落中的生物体内的反复循环运动

D.在生物圈的生物群落与非生物环境之间反复循环运动

√

解析:物质循环是指组成生物体的基本元素在生物圈的生物群落与非生物环境之间的反复循环运动。

2.(2021·安徽合肥调研)下图表示某生态系统中4种成分之间的关系。下列相关叙述正确的是( )

A.图中1和2包含的所有种群构成了群落

B.图中②可代表呼吸作用,③可代表光合作用

C.该图既能表示物质循环过程,也能准确表示能量流动过程

D.物质循环就是指组成生物体的元素在1和4之间的往复循环

√

解析:分析题图可知,1(生产者)、2(消费者)和3(分解者)包含的所有种群构成了群落,A错误;

②可代表呼吸作用,③可代表光合作用,B正确;

在生态系统中能量只能单向流动,故题图不能表示能量流动过程,C错误;

物质循环是指组成生物体的元素在生物群落与非生物环境之间的往复循环,即指组成生物体的元素在1、2、3构成的群落和4之间的往复循环,D错误。

3.(2021·山东济宁高二检测)缓解全球温室效应危机的重要措施之一

是( )

A.对煤等化石燃料进行脱硫处理

B.进行人工降雨

C.控制二氧化碳的排放

D.减少氟利昂制品的使用

√

解析:温室效应主要是由于化石燃料的大量使用,导致碳平衡失调,大气中的二氧化碳浓度急剧增加,因此缓解温室效应的重要措施应为控制二氧化碳的排放。

4.曾震惊世界的日本水俣病是人吃了被甲基汞污染的鱼所引起的,经检测,水俣湾的海水中甲基汞的含量为0.017 mg·L-1(符合0.5 mg·L-1以下的安全标准),对海水中具营养关系的甲、乙、丙、丁、戊五种生物体内甲基汞的含量进行分析,结果如下表:

生物 甲 乙 丙 丁 戊

甲基汞含量/(mg·L-1) 0.05 5 0.51 50 0.48

以下叙述不正确的是( )

A.生物体内甲基汞含量的积累是通过食物链途径实现的

B.种群丁体内甲基汞含量约是海水的3 000倍,对这个现象的正确解释是甲基汞沿食物链逐级富集,此现象称为生物富集

C.这五种生物最简单的能量流动过程是甲→戊→丙→乙→丁

D.该生态系统内碳循环开始于生产者

√

解析:有毒物质甲基汞会通过食物链传递并逐渐积累,A正确。

有毒物质甲基汞沿着食物链传递并不断积累,营养级越高的生物体内积累的甲基汞越多;甲基汞在生物体内比较稳定,不易分解,而且是生物体无法排出的,其随着食物链不断积累的现象,称为生物富集,B正确。

在食物链中,营养级越高,有毒物质积累的越多,营养级越低,有毒物质积累的越少,表中生物有毒物质含量排序为0.05(甲)<0.51、0.48(丙、戊)<5(乙)<50(丁),即丙和戊处于同一个营养级,故食物链应为两条:甲→戊→乙→丁、甲→丙→乙→丁,能量流动也是沿着这两条食物链传递的,C错误。

生态系统内碳循环开始于生产者的光合作用或化能合成作用,D正确。

5.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,不正确的是( )

A.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

B.碳循环具有全球性,二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内进行

C.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用

D.能量流动和物质循环是同时进行的,彼此相互依存,不可分割

解析:粪便中的能量流向分解者,不能被植物利用。

√

6.下图为生态系统碳循环示意图。请据图回答下列问题:

(1)在生态系统的组成成分中,绿色植物属于________,细菌、真菌大多数属于________。

(2)图中的e表示的生理作用是________,b、c、d表示的生理作用是______________,f所表示的动物与绿色植物之间的关系是________。

(3)碳在非生物环境与生物群落之间以________的形式进行循环。

解析:(1)绿色植物能够进行光合作用固定二氧化碳,属于生产者;细菌和真菌大多数是营腐生生活的,属于分解者。

(2)e表示绿色植物固定二氧化碳的光合作用,b、c、d都表示呼吸作用产生二氧化碳,f表示动物以绿色植物为食,二者是捕食关系。

(3)生产者固定二氧化碳,碳就进入了生物群落;细胞呼吸产生二氧化碳,碳又回到了非生物环境。

答案:

(1)生产者 分解者

(2)光合作用 呼吸作用(或细胞呼吸) 捕食

(3)二氧化碳

第3章 生态系统及其稳定性

第3节 生态系统的物质循环

课程标准 素养要求

1.分析生态系统中的物质在生物群落与无机环境之间不断循环的规律。

2.举例说明利用物质循环规律,人们能够更加科学、有效地利用生态系统中的资源。

3.阐明某些有害物质会通过食物链不断地富集的现象。 1.生命观念:通过学习物质循环和能量流动的关系使学生建立物质与能量观。

2.科学思维:运用演绎与推理思维,分析物质循环的特点以及物质循环与能量流动的关系。

3.社会责任:认同生物富集的成因和危害,了解保护环境的必要性和迫切性。

一、碳循环

1.碳循环

二氧化碳

光合作用

呼吸作用

植物(生

产者)

动物(消费者)

呼吸作

用

微生物的分解作用

化石燃料的开采和使用

二氧化碳

森林覆盖

率

2.物质循环

(1)概念:组成生物体的________________________等元素,都在不断进行着从_____________到__________,又从__________到_____________的循环过程。

(2)特点

①具有________,因此又叫生物地球化学循环。

②循环往复运动。

碳、氢、氧、氮、磷、硫

非生物环境

生物群落

生物群落

非生物环境

全球性

[提醒] 物质循环中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性。

二、生物富集

[提醒] 人是生物富集的最大受害者。

难以降解

超

过

食物链

大气

生物

迁移

三、能量流动和物质循环的关系

1.联系

(1)二者_________,彼此相互依存,不可分割。

(2)物质是能量的______,能量是物质循环的_______。

[提醒] 物质循环利用,能量单向流动、不可循环,所以不能说能量伴随着物质循环而循环。

同时进行

载体

动力

2.区别

在物质循环过程中,非生物环境中的物质可以被生物群落_______利用;能量流动在流经生态系统各营养级时,是__________的,而且流动是_______________的。

反复

逐级递减

单方向不循环

(1)沼渣、沼液作为肥料还田,使物质能够循环利用。( )

(2)参与循环的物质是组成生物体的各种化合物。( )

(3)碳循环在生物群落内部以二氧化碳的形式进行。( )

(4)化石燃料的大量燃烧是造成温室效应的主要原因。( )

(5)生物富集的物质会沿着食物链、食物网在生物体内聚集,营养级越高,浓度也越高。( )

(6)碳元素在非生物环境与生物群落之间传递时,只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,其他成分间都是单向的。( )

√

×

×

√

√

√

知识点一 物质循环

1.碳循环分析

(1)碳循环过程

(2)碳循环的形式

类别

项目 进入生物群落 生物群落内部 返回非生物环境

形式 二氧化碳 含碳有机物 二氧化碳

方式 光合作用和化能合成作用 食物链和食物网 生产者和消费者的呼吸作用,分解者的分解作用,化石燃料的燃烧

2.碳循环常见变式图解分析

(1)图甲——先根据双向箭头判断,a和b分别为生产者和非生物的物质和能量,不能写“非生物环境”,也不能写“生物类别”;再根据a和c均指向d,判断d为分解者,剩下的c为消费者。

(2)图乙——根据a与c之间的双向箭头以及其他成分均有指向c的箭头判断,a是生产者,c是非生物的物质和能量;根据a、b、d都有箭头指向e,可进一步判断b是初级消费者,d是次级消费者,e是分解者。

(3)图丙——根据a与e之间的双向箭头以及其他成分均有指向a的箭头判断,a为非生物的物质和能量,e为生产者。然后观察剩余的几个成分,其中各成分都有箭头指向c,所以c是分解者,剩余的b、d、f则为消费者。整个图解中,食物链是e→f→d→b。

(4)图丁——根据CO2与A之间的双向箭头判断,A是生产者,A、B、C均有箭头指向动植物遗体和动物的排遗物,其箭头又指向D,说明D是分解者,进一步判断B为初级消费者,C为次级消费者。

[温馨提示] 物质循环中“物质”和“范围”的认识误区

(1)物质循环的范围并不是特指哪个生态系统,而是指整个生物圈。

(2)碳循环的物质特指碳元素,而不是二氧化碳,因为碳在生态系统中有很多存在形式,如有机物中的碳、二氧化碳、碳酸盐等。

1.(2020·高考全国卷Ⅲ)生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )

A.消费者没有参与碳循环的过程

B.生产者的光合作用是碳循环的重要环节

C.土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节

D.碳在无机环境与生物群落之间主要以CO2形式循环

√

解析:消费者的存在能加快生态系统的物质循环,A项错误;

光合作用是指生产者利用光能,将CO2和水转化成有机物,并且释放出氧气的过程,大气CO2库中的碳进入生物群落是通过生产者的光合作用或化能合成作用实现的,生产者的光合作用是碳循环的重要环节,B项正确;

土壤中的微生物可以通过呼吸作用将含碳有机物中的碳返回大气中,土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节,C项正确;

碳在生物群落和无机环境之间的循环主要以CO2的形式进行,在生物群落内部主要以含碳有机物的形式传递,D项正确。

2.(2021·云南昆明高二期末)下图是生态系统中的碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A.图中A是生产者,B、D、E是消费者,C是分解者

B.该生态系统的成分包括A、B、C、D及非生物的物质和能量

C.该生态系统中的食物链可表示为A→D→E

D.A和B的种间关系为捕食

√

解析:图中A、C之间为双箭头,A、C分别为生产者和大气中的二氧化碳库的其中之一,由于生产者、消费者、分解者均能进行呼吸作用产生CO2流向大气中的二氧化碳库,因此C是大气中的二氧化碳库,A是生产者,则D、E为消费者,B为分解者,A错误;

该生态系统的成分包括A、B、D、E及非生物的物质(包括C)和能量,B错误;

该生态系统中的一条食物链可表示为A→D→E,C正确;

B为分解者,所以A和B的种间关系不是捕食关系,D错误。

发展素养 长句特训 与高考接轨

答案:

(1)(批判性思维)上题中C中的碳元素进入生物群落都离不开叶绿体这种细胞器,你认为这种说法合理吗?________。理由是______________

___________________________________________________________。

不合理 大气中的CO2进入生物群落可通过光合作用或化能合成作用,进行化能合成作用的生物不具有叶绿体,蓝细菌由于含有藻蓝素和叶绿素以及与光合作用有关的酶,也能进行光合作用,但其细胞中不具有叶绿体

答案:

(2)(与生活联系)如果人们不按生态规律办事,乱砍滥伐森林,对生态系统的碳循环的影响是____________________________________________

____________________________________________________________。

会打破碳循环平衡,使大气中的CO2进入生物群落的过程受阻,大气中CO2的含量明显增多

“三看”法判断碳循环示意图

知识点二 物质循环与能量流动的关系

项目 能量流动 物质循环

形式 光能→化学能→热能(一般形式) 以化学元素的形式流动

过程 沿食物链(网)单向流动 在非生物环境和生物群落间往复循环

范围 生态系统各营养级 全球性

特点 单向流动、逐级递减 反复利用、循环流动

项目 能量流动 物质循环

联系 同时进行、相互依存,不可分割:

①能量的固定、储存、转移和释放,离不开物质的合成和分解;

②物质是能量沿食物链(网)流动的载体;

③能量是物质在生物群落和非生物环境之间循环往返的动力

[温馨提示] (1)生物圈是指地球上所有生物与其非生物环境的总和,是可通过物质循环实现物质上自给自足的系统。生物圈在能量上不是一个自给自足的系统,因为能量是不可循环的,必须依赖太阳能的不断输入。

(2)任何一个生态系统的能量流动和物质循环都保持着相对的平衡,这是一个生态系统维持相对稳定的重要保证。

1.下列关于物质循环和能量流动的说法,错误的是( )

A.物质是能量的载体,能量是物质循环的动力

B.生物圈不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能

C.食物链和食物网是能量流动和物质循环的渠道

D.仅通过绿色植物的光合作用,就可完成生态系统的碳循环

√

解析:生态系统中,物质是能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动,能量作为动力,使物质在生物群落与非生物环境之间循环往返,A正确;

物质是可循环的,生物圈不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能,B正确;

在生态系统中,能量流动和物质循环均可沿着食物链和食物网进行,C正确;

通过绿色植物的光合作用、生产者和消费者的呼吸作用、分解者的分解作用等,可完成生态系统的碳循环,D错误。

2.(2021·福建莆田高二期中)综合利用沼气池是改变农村环境的重要途径。下图是一个农业生态系统模式图,下列相关叙述错误的是( )

A.①②③过程中,碳都以有机物的形式流动

B.①~④过程中都伴随着能量流动

C.用沼液、沼渣肥田可减少化肥的使用

D.综合利用沼气池有利于提高能量的利用率

√

解析:①为捕食,②③为分解者的分解作用,三个过程中的碳均以有机物的形式流动,A正确;

①②③过程伴随着能量的流动,④过程为农作物利用沼气池中的沼液、沼渣,只是利用其中的无机物,没有能量流动,B错误;

沼液、沼渣中含有农作物所需的无机盐,因此用沼液、沼渣肥田可减少化肥的使用,C正确;

综合利用沼气池有利于提高能量的利用率,D正确。

发展素养 长句特训 与高考接轨

答案:

(1)(科学思维)从生态系统主要功能的角度分析,这种农业生态模式的好处是________________________________________________________

____________________________________________________________。

较好地实现了物质的循环利用,同时提高了能量的利用率

答案:

(2)(与生活联系)在生物圈范围内物质是循环的,但是农田中不断有粮食产出,为保证农田粮食不减产,应采取的措施是__________________。

要不断地补充物质,如施加氮肥

知识点三 探究土壤微生物的分解作用

1.原理

(1)土壤中存在的细菌、丝状真菌和呈放射状的放线菌等微生物属于分解者。

(2)分解者的作用是将环境中的有机物分解为无机物,分解速度与环境中的温度、水等生态因子相关。

2.实验案例

案例1 案例2

实验假设 土壤微生物能分解落叶使之腐烂 土壤微生物能分解淀粉

实验设计 实验组 对土壤进行高温灭菌处理 A烧杯中加入30 mL土壤浸出液+淀粉糊

对照组 对土壤不做任何处理 B烧杯中加入30 mL蒸馏水+与A烧杯中等量的淀粉糊

自变量 土壤中是否含有微生物 是否加土壤浸出液

3 .实验结果

(1)案例1中,不做处理的土壤中落叶分解得较多,高温处理的土壤中,落叶数量基本保持不变。

(2)案例2中,分别取A、B烧杯中实验后的液体,加入斐林试剂并水浴加热,A烧杯中有砖红色沉淀生成,B烧杯中没有砖红色沉淀生成。

4.实验结论:土壤中的微生物具有分解作用。

[温馨提示] (1)探究活动最好在实验室中进行,以便控制变量,避免环境中不可控制因素的影响。

(2)各地气候与环境等因素不同,微生物分解落叶的功能不同,分解的时间也有差异,一般需要适宜的温度、湿润的条件等。

1.某同学完成了土壤微生物的分解作用的对照实验,对照组是( )

A.土壤不做处理,自然状态

B.对土壤进行处理

C.排除土壤微生物的作用

D.尽可能避免改变土壤理化性质

√

解析:实验组和对照组的单一变量为土壤中是否含有微生物。所以对照组应为不做处理的自然土壤,而实验组应将土壤进行灭菌处理,尽可能排除土壤微生物的作用。

2.某生物兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm 左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤处理情况如下表所示。下列有关叙述不正确的是( )

1组 2组 3组 4组

土壤处理 灭菌 不灭菌 灭菌 不灭菌

土壤湿度 湿润 湿润 较干燥 较干燥

A.该实验能探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用

B.该实验的自变量为土壤是否灭菌,因变量是土壤的湿度

C.为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D.预期结论是1、3组的落叶不被分解,2、4组中的落叶被不同程度分解

√

解析:题中表格有两个自变量:土壤是否灭菌和土壤湿度,因此可以探究不同土壤湿度条件下,土壤微生物对落叶的分解作用,A正确,B错误;

作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理,防止落叶中的微生物影响实验结果,C正确;

1组和3组土壤灭菌,没有微生物分解落叶,2组和4组没有灭菌,土壤中有微生物分解落叶,只是在湿润和较干燥的环境中分解程度不同,D正确。

核心知识小结

[要点回眸]

循环往复运动

生物

有机物

[答题必备]

1.生态系统的物质循环是指组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

2.物质循环的特点是全球性、循环往复运动。

3.缓解温室效应的措施:(1)减少化石燃料的燃烧;(2)植树造林。

4.生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。

5.能量流动和物质循环的关系:物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

[随堂检测]

1.生态系统的物质循环是指组成生物的基本元素( )

A.在陆地生态系统中的物质循环和能量流动的复杂过程

B.在能量流经生态系统各营养级时逐级递减的全过程

C.在组成生态系统的生物群落中的生物体内的反复循环运动

D.在生物圈的生物群落与非生物环境之间反复循环运动

√

解析:物质循环是指组成生物体的基本元素在生物圈的生物群落与非生物环境之间的反复循环运动。

2.(2021·安徽合肥调研)下图表示某生态系统中4种成分之间的关系。下列相关叙述正确的是( )

A.图中1和2包含的所有种群构成了群落

B.图中②可代表呼吸作用,③可代表光合作用

C.该图既能表示物质循环过程,也能准确表示能量流动过程

D.物质循环就是指组成生物体的元素在1和4之间的往复循环

√

解析:分析题图可知,1(生产者)、2(消费者)和3(分解者)包含的所有种群构成了群落,A错误;

②可代表呼吸作用,③可代表光合作用,B正确;

在生态系统中能量只能单向流动,故题图不能表示能量流动过程,C错误;

物质循环是指组成生物体的元素在生物群落与非生物环境之间的往复循环,即指组成生物体的元素在1、2、3构成的群落和4之间的往复循环,D错误。

3.(2021·山东济宁高二检测)缓解全球温室效应危机的重要措施之一

是( )

A.对煤等化石燃料进行脱硫处理

B.进行人工降雨

C.控制二氧化碳的排放

D.减少氟利昂制品的使用

√

解析:温室效应主要是由于化石燃料的大量使用,导致碳平衡失调,大气中的二氧化碳浓度急剧增加,因此缓解温室效应的重要措施应为控制二氧化碳的排放。

4.曾震惊世界的日本水俣病是人吃了被甲基汞污染的鱼所引起的,经检测,水俣湾的海水中甲基汞的含量为0.017 mg·L-1(符合0.5 mg·L-1以下的安全标准),对海水中具营养关系的甲、乙、丙、丁、戊五种生物体内甲基汞的含量进行分析,结果如下表:

生物 甲 乙 丙 丁 戊

甲基汞含量/(mg·L-1) 0.05 5 0.51 50 0.48

以下叙述不正确的是( )

A.生物体内甲基汞含量的积累是通过食物链途径实现的

B.种群丁体内甲基汞含量约是海水的3 000倍,对这个现象的正确解释是甲基汞沿食物链逐级富集,此现象称为生物富集

C.这五种生物最简单的能量流动过程是甲→戊→丙→乙→丁

D.该生态系统内碳循环开始于生产者

√

解析:有毒物质甲基汞会通过食物链传递并逐渐积累,A正确。

有毒物质甲基汞沿着食物链传递并不断积累,营养级越高的生物体内积累的甲基汞越多;甲基汞在生物体内比较稳定,不易分解,而且是生物体无法排出的,其随着食物链不断积累的现象,称为生物富集,B正确。

在食物链中,营养级越高,有毒物质积累的越多,营养级越低,有毒物质积累的越少,表中生物有毒物质含量排序为0.05(甲)<0.51、0.48(丙、戊)<5(乙)<50(丁),即丙和戊处于同一个营养级,故食物链应为两条:甲→戊→乙→丁、甲→丙→乙→丁,能量流动也是沿着这两条食物链传递的,C错误。

生态系统内碳循环开始于生产者的光合作用或化能合成作用,D正确。

5.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,不正确的是( )

A.使用粪便作肥料,其能量可以流向植物,实现了对能量的多级利用

B.碳循环具有全球性,二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内进行

C.非生物环境中的物质可以通过多种途径被生物群落反复利用

D.能量流动和物质循环是同时进行的,彼此相互依存,不可分割

解析:粪便中的能量流向分解者,不能被植物利用。

√

6.下图为生态系统碳循环示意图。请据图回答下列问题:

(1)在生态系统的组成成分中,绿色植物属于________,细菌、真菌大多数属于________。

(2)图中的e表示的生理作用是________,b、c、d表示的生理作用是______________,f所表示的动物与绿色植物之间的关系是________。

(3)碳在非生物环境与生物群落之间以________的形式进行循环。

解析:(1)绿色植物能够进行光合作用固定二氧化碳,属于生产者;细菌和真菌大多数是营腐生生活的,属于分解者。

(2)e表示绿色植物固定二氧化碳的光合作用,b、c、d都表示呼吸作用产生二氧化碳,f表示动物以绿色植物为食,二者是捕食关系。

(3)生产者固定二氧化碳,碳就进入了生物群落;细胞呼吸产生二氧化碳,碳又回到了非生物环境。

答案:

(1)生产者 分解者

(2)光合作用 呼吸作用(或细胞呼吸) 捕食

(3)二氧化碳