9《屈原列传》课件(56张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册第三单元

文档属性

| 名称 | 9《屈原列传》课件(56张PPT)2021-2022学年高中语文统编版选择性必修中册第三单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-26 13:10:52 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

司马迁

列

传

屈原,我们都不陌生。每年的端午节,我们由粽香、龙舟,想起两千多年前汨罗江畔的独行者的形象。今天,让我们一起走近史学家的视角,解读更加真实的屈原。

课堂导入

一、知人论世

了解作者司马迁的生平、《史记》基本知识、屈原的生平,《楚辞》基本知识。

司马迁生平

司马迁(前145年或前135年~不可考),字子长,生于龙门(西汉夏阳、即今陕西省韩城市,另说今山西省河津市),西汉史学家、散文家。司马谈之子,元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。 他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的历史学识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝太初四年,长达3000多年的历史,是“二十四史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

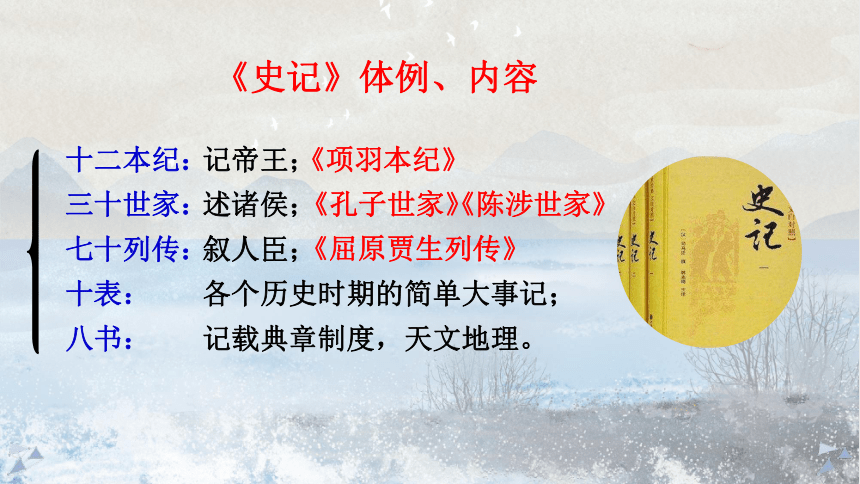

十二本纪:

三十世家:

七十列传:

十表:

八书:

《史记》体例、内容

记帝王;

述诸侯;

叙人臣;

各个历史时期的简单大事记;

记载典章制度,天文地理。

《项羽本纪》

《孔子世家》

《陈涉世家》

《屈原贾生列传》

战国时期楚国诗人、政治家。芈姓,屈氏,名平,字原。少年时受过良好的教育,博闻强识,志向远大,早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。

屈原是中国历史上一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等,以最著名的篇章《离骚》为代表的《楚辞》与《诗经》中的《国风》并称为,“风骚”对后世诗歌产生了深远影响。

屈原生平

楚辞:战国时代的伟大诗人屈原创造的一种新诗体。作品运用楚地的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。因其中最有代表性的是屈原的代表作《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

《楚辞》:汉代时,刘向把屈原、宋玉等人的作品编辑成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

“楚辞”与《楚辞》

二、文本研读

疏通文意,要求逐字对译,字字落实,注意重要字词、特殊句式、重点句子。

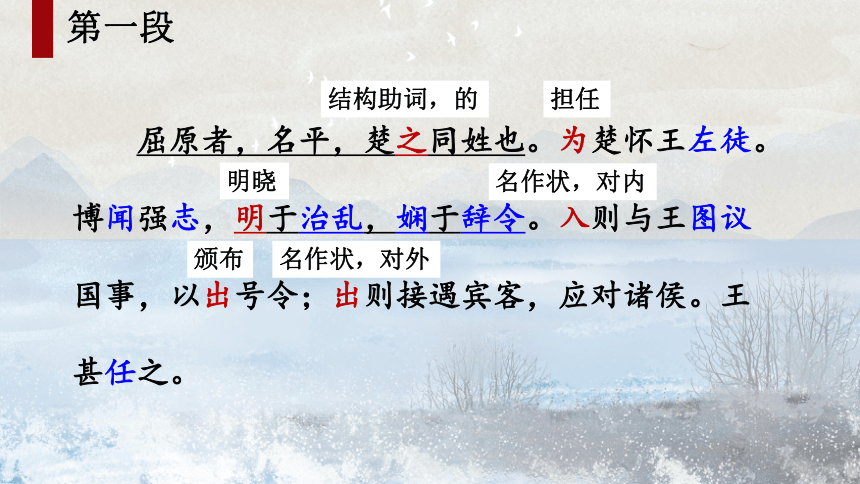

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

结构助词,的

担任

明晓

名作状,对内

名作状,对外

颁布

第一段

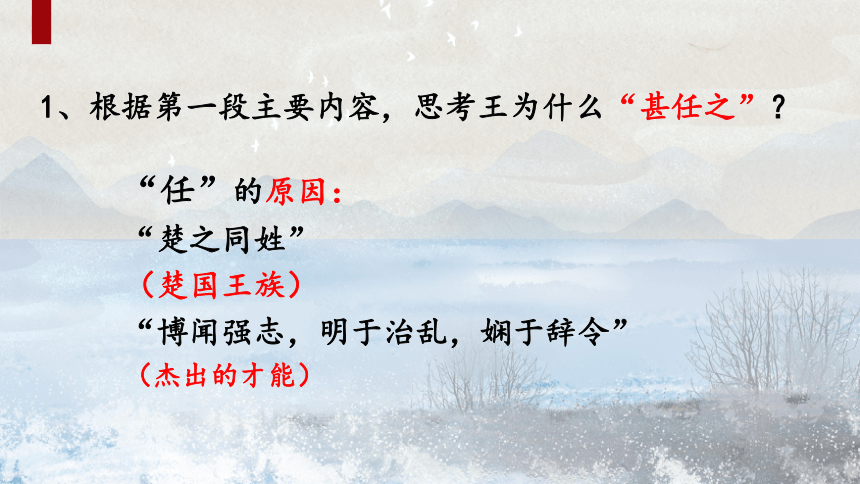

1、根据第一段主要内容,思考王为什么“甚任之”?

“任”的原因:

“楚之同姓”

(楚国王族)

“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”

(杰出的才能)

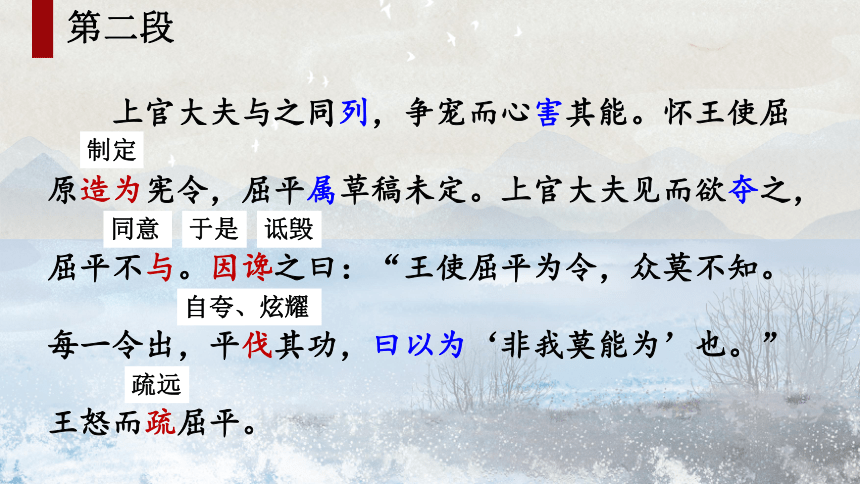

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

制定

同意

于是

诋毁

疏远

第二段

自夸、炫耀

2、根据第二段主要内容,思考王为什么“怒而疏屈平”

“疏”的原因:

“争宠而心害其能”、“因谗之”

(小人的嫉妒)

王怒——“平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也”

(楚王的昏庸)

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛 ,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,

深沉

根本

困窘

同“返”,返回

取独

动作名,说人坏话、奉承献媚的小人

形作名,品行不正的小人

被容纳

第三段

动作名,听力

形作名,端方正直的人

开始,起源

遵循正道,行为正直

互文,竭尽忠智

谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,

离间

困窘,处于困境

诽谤

大概

产生,引起

像

兼有

第三段

名作状,往远处,往近处,在中间

讥刺

形作动,阐明

国家安定动荡

同“现”,表现

简约

其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

廉正,正直

形作名,寻常小事

同“旨”,意旨

被容纳

同“现”,表现

第三段

远离

名作状,像蝉脱壳一样

志向

即使

来

同“涅”,染黑

选用

3、根据第三段主要内容,思考屈原为什么创作离骚?

创作离骚的原因:

①“忧愁幽思而作《离骚》”

疾王听之不聪也,谗陷之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也。

②“屈平之作《离骚》,盖自怨生也”。

屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

4、在司马迁眼里,《离骚》是一篇怎样的文章?

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。

5、如何体现《离骚》的“好色而不淫”、“怨诽而不乱”?

6、作者是如何把屈原的人格和作品联系起来的?

从文如其人的角度

7、作者对屈原的人格的态度是这样的?

“推此志也,虽与日月争光可也。”

作者对屈原的高洁品行给予高度赞美

第三段小结

三个层次:

1、《离骚》写作缘由

“屈平疾王听之不聪也......盖自怨生也。”

2、介绍《离骚》的内容特点

“《国风》好色而不淫......故死而不容。”

3、赞扬屈原伟大人格

“自疏濯淖污泥之中......虽与日月争光可也。”

屈原既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”

第四段

同“黜”,被罢免官职

同“纵”,合纵,联合抗秦

意动,以...为患,担忧

同“佯”,假装

离开

同“贽”,见面礼

侍奉

果真,确实

往,到

欺骗

名作状,用厚币

楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。

第四段

发动

打败

全部

直到

终究,最终

困窘

第四段小结

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,孤立了楚国,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

楚怀王第一次受骗:

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

第五段

第二年

即“心甘”,心里舒服

用

抵当

名作动,给厚礼、贿赂

怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

第五、六段

放走

被疏远

同“返”,回来

赶得上

这以后

第五段小结

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

楚怀王第二次受骗:

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢?”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

第七段

这时

名作动,联姻

会晤

名作状,像虎狼一样

不要

怎么、为什么

欢好,指两国间的友好关系

最终

于是

扣留

答应

逃亡

同“纳”,接纳

动词,去,到

最终

第七段小结

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援,扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

楚怀王第三次受骗:

思考:屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

(3)既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识(力主联齐抗秦)说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。

第八段

登上帝王或诸侯的位置,继位

全,都

同“返”,返回

虽然

希望

侥幸

俗世

表达

最终

凭借,依靠

人君无愚、智、贤、不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐;然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。

第八段

无论

贤能

形作名,忠心的人、贤德的人

积累多代

所说的

职分

名作状,在内,在外

被

被挫败、被削割

使…… 丢失

名作状,像客人一样

此不知人之祸也。……

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

第八、九段

代词,指屈原怨恨他的事

最终

指使

形作动,诋毁

放逐

思考:在国家危难之际,屈原虽然被流放,但内心仍然有着某种信念,这种信念是什么?这表现了什么精神?

信念:

眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?

第十段

同“披”

脸色

从事某种行业或劳作的人

推波助澜

众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

第十段

洗头

洗澡

思考:记叙屈原与渔父的对话有什么作用

1、第一次对话揭示了屈原的悲剧的原因是时代的悲剧,“举世混浊”“众人皆醉”,“清”者“醒”者必然遭到厄运

2、第二次对话突出了屈原的高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

第十一段

这一类人

名作动,作赋

称赞

名作动,效法,继承

始终

名作状,一天天的

最终

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

第十二段

我

为动用法,为……悲伤

推想

品行

凭吊

奇怪

凭借

游说

意动,以……为相同

意动,以……为轻,看轻

三、总结提升

总结全文思路,分析屈原的人物形象,把握文章的主旨思想。

第一部分(1-3):屈原由“王甚任之”到“王怒而疏”。

第一层(1-2):因才而被“任”,因“谗”而被“疏”(记叙)。

第二层(3):创作《离骚》的缘由,对屈原志向和人格的评价(议论抒情)。

第二部分(4-9):屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第三部分(10-11):屈原以身殉国的经过以及他对后世的影响。

第四部分(12):司马迁的评价(议论抒情)。

梳理全文

屈原列传

任

疏

绌

沉

迁

楚国强盛

楚国衰弱

楚国灭亡

梳理全文

屈原一生与

楚国命运

屈原人物形象

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:

(1)把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

(2)把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。

(3)屈原的正直集中体现在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。

《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬,司马迁是如何写的?

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

怀王、顷襄王听信谗言,不辨忠奸,分别对屈原“怒而疏”“怒而迁”

侧面或反面衬托

忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位

令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复

疾恶如仇、忠君爱国

上官大夫的嫉贤妒能

正道直行

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

宋玉之徒虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”

侧面或反面衬托

忠贞爱国、正直无畏

张仪的狡诈阴险

英明果断

坚贞品德、高尚志行

靳尚、郑袖的贪婪卖国

爱国无私

渔父的明哲保身、随遇而安

【思想探究】

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文末说他对屈原是“悲其志”。“悲”的是什么?

一悲屈原的怀才不遇、报国无门,心怀怨愤而作《离骚》忠言未被釆纳,以致怀王客死于秦;

二悲屈原品性高洁,受谗被疏,不为楚国所容,流放江南,蒙世温蠖,以死殉国;

三悲屈原死后,后继无人,“楚日以削”竟至亡国。

【思想探究】

司马迁为什么悲其“志”?

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

报任安书

司马迁与屈原有相似的身世 :

一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;

一样的受谗被疏,面临生死抉择。

唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。

所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。

千古忠贤,途竟一辙

自况

【内容小结】

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(4)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

四、课堂练习

总结全文思路,分析屈原的人物形象,把握文章的主旨思想。

1、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有“ , ”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

2、在《屈原列传》中,作者司马迁连用了 , ,这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

3、在《屈原列传》中,司马迁为了论证“父母,是人类的根本”,这一观点,举了“ , 。”这一例子进行了论证。

邪曲之害公也 方正之不容也

信而见疑 忠而被谤

疾痛惨怛 未尝不呼父母也

《屈原列传》情景默写

4、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原的《离骚》对于道德的广大崇高,国家安定与动乱的前因后果,没有不作充分反映的的句子是: , , 。

5、在《屈原列传》中,作者司马迁对“离骚”一词作出自己的解释的句子是: , 。

6、在《屈原列传》中,司马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是: , 。

7、在《屈原列传》中,司马迁分析了屈原《离骚》用来列举事实讽刺当世政治的包括“ , ,

”这三方面。

明道德之广崇 治乱之条贯 靡不毕见

《屈原列传》情景默写

“离骚”者 犹离忧也

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱

上称帝喾 下道齐桓

中述汤、武

8、在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用语精到的两句是: “ , ”

9、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原所作的《离骚》内容虽然细小但含义却极为宏大,所举的事例虽然浅近但意义却很深远的两句是 , 。

10、我们读屈原的《离骚》,发现屈原在文章中经常用香花芳草作比喻,关于这一点,司马迁在《屈原列传》中做出了自己的解释:“ , ”。

11、在《屈原列传》中,司马迁运用比喻手法对屈原的为人做出了高度评价的句子是:“ , ”。

其文约 其辞微

《屈原列传》情景默写

其称文小而其指极大 举类迩而见义远

其志洁 故其称物芳

推此志也 虽与日月争光可也

再见

司马迁

列

传

屈原,我们都不陌生。每年的端午节,我们由粽香、龙舟,想起两千多年前汨罗江畔的独行者的形象。今天,让我们一起走近史学家的视角,解读更加真实的屈原。

课堂导入

一、知人论世

了解作者司马迁的生平、《史记》基本知识、屈原的生平,《楚辞》基本知识。

司马迁生平

司马迁(前145年或前135年~不可考),字子长,生于龙门(西汉夏阳、即今陕西省韩城市,另说今山西省河津市),西汉史学家、散文家。司马谈之子,元封三年(前108)任太史令,继承父业,著述历史。因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。 他以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的历史学识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》)。被公认为是中国史书的典范,该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝太初四年,长达3000多年的历史,是“二十四史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

十二本纪:

三十世家:

七十列传:

十表:

八书:

《史记》体例、内容

记帝王;

述诸侯;

叙人臣;

各个历史时期的简单大事记;

记载典章制度,天文地理。

《项羽本纪》

《孔子世家》

《陈涉世家》

《屈原贾生列传》

战国时期楚国诗人、政治家。芈姓,屈氏,名平,字原。少年时受过良好的教育,博闻强识,志向远大,早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。

屈原是中国历史上一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”,其主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等,以最著名的篇章《离骚》为代表的《楚辞》与《诗经》中的《国风》并称为,“风骚”对后世诗歌产生了深远影响。

屈原生平

楚辞:战国时代的伟大诗人屈原创造的一种新诗体。作品运用楚地的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。因其中最有代表性的是屈原的代表作《离骚》,后人又把“楚辞”的体裁称为“骚体”。

《楚辞》:汉代时,刘向把屈原、宋玉等人的作品编辑成集,名为《楚辞》。它是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,并成为继《诗经》以后,对后世诗歌具有深远影响的一部诗歌总集。

“楚辞”与《楚辞》

二、文本研读

疏通文意,要求逐字对译,字字落实,注意重要字词、特殊句式、重点句子。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。王甚任之。

结构助词,的

担任

明晓

名作状,对内

名作状,对外

颁布

第一段

1、根据第一段主要内容,思考王为什么“甚任之”?

“任”的原因:

“楚之同姓”

(楚国王族)

“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”

(杰出的才能)

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

制定

同意

于是

诋毁

疏远

第二段

自夸、炫耀

2、根据第二段主要内容,思考王为什么“怒而疏屈平”

“疏”的原因:

“争宠而心害其能”、“因谗之”

(小人的嫉妒)

王怒——“平伐其功,曰以为‘非我莫能为’也”

(楚王的昏庸)

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛 ,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,

深沉

根本

困窘

同“返”,返回

取独

动作名,说人坏话、奉承献媚的小人

形作名,品行不正的小人

被容纳

第三段

动作名,听力

形作名,端方正直的人

开始,起源

遵循正道,行为正直

互文,竭尽忠智

谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,

离间

困窘,处于困境

诽谤

大概

产生,引起

像

兼有

第三段

名作状,往远处,往近处,在中间

讥刺

形作动,阐明

国家安定动荡

同“现”,表现

简约

其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

廉正,正直

形作名,寻常小事

同“旨”,意旨

被容纳

同“现”,表现

第三段

远离

名作状,像蝉脱壳一样

志向

即使

来

同“涅”,染黑

选用

3、根据第三段主要内容,思考屈原为什么创作离骚?

创作离骚的原因:

①“忧愁幽思而作《离骚》”

疾王听之不聪也,谗陷之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也。

②“屈平之作《离骚》,盖自怨生也”。

屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?

4、在司马迁眼里,《离骚》是一篇怎样的文章?

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。

5、如何体现《离骚》的“好色而不淫”、“怨诽而不乱”?

6、作者是如何把屈原的人格和作品联系起来的?

从文如其人的角度

7、作者对屈原的人格的态度是这样的?

“推此志也,虽与日月争光可也。”

作者对屈原的高洁品行给予高度赞美

第三段小结

三个层次:

1、《离骚》写作缘由

“屈平疾王听之不聪也......盖自怨生也。”

2、介绍《离骚》的内容特点

“《国风》好色而不淫......故死而不容。”

3、赞扬屈原伟大人格

“自疏濯淖污泥之中......虽与日月争光可也。”

屈原既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之,乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里。”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。”

第四段

同“黜”,被罢免官职

同“纵”,合纵,联合抗秦

意动,以...为患,担忧

同“佯”,假装

离开

同“贽”,见面礼

侍奉

果真,确实

往,到

欺骗

名作状,用厚币

楚使怒去,归告怀王。怀王怒,大兴师伐秦。秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。魏闻之,袭楚至邓。楚兵惧,自秦归。而齐竟怒不救楚,楚大困。

第四段

发动

打败

全部

直到

终究,最终

困窘

第四段小结

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,孤立了楚国,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

楚怀王第一次受骗:

明年,秦割汉中地与楚以和。楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。”如楚,又因厚币用事者臣靳尚,而设诡辩于怀王之宠姬郑袖。

第五段

第二年

即“心甘”,心里舒服

用

抵当

名作动,给厚礼、贿赂

怀王竟听郑袖,复释去张仪。是时屈原既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:“何不杀张仪?”怀王悔,追张仪,不及。

其后,诸侯共击楚,大破之,杀其将唐眜。

第五、六段

放走

被疏远

同“返”,回来

赶得上

这以后

第五段小结

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

楚怀王第二次受骗:

时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。怀王欲行,屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。不如毋行。”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢?”怀王卒行。入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。怀王怒,不听。亡走赵,赵不内。复之秦,竟死于秦而归葬。

第七段

这时

名作动,联姻

会晤

名作状,像虎狼一样

不要

怎么、为什么

欢好,指两国间的友好关系

最终

于是

扣留

答应

逃亡

同“纳”,接纳

动词,去,到

最终

第七段小结

楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援,扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

楚怀王第三次受骗:

思考:屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在

(3)既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

(1)揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败

(2)用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识(力主联齐抗秦)说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响

长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。然终无可奈何,故不可以反。卒以此见怀王之终不悟也。

第八段

登上帝王或诸侯的位置,继位

全,都

同“返”,返回

虽然

希望

侥幸

俗世

表达

最终

凭借,依靠

人君无愚、智、贤、不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐;然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖,外欺于张仪,疏屈平而信上官大夫、令尹子兰,兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。

第八段

无论

贤能

形作名,忠心的人、贤德的人

积累多代

所说的

职分

名作状,在内,在外

被

被挫败、被削割

使…… 丢失

名作状,像客人一样

此不知人之祸也。……

令尹子兰闻之,大怒。卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

第八、九段

代词,指屈原怨恨他的事

最终

指使

形作动,诋毁

放逐

思考:在国家危难之际,屈原虽然被流放,但内心仍然有着某种信念,这种信念是什么?这表现了什么精神?

信念:

眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国

精神:忠贞不渝的爱国精神

屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。渔父见而问之曰:“子非三闾大夫欤?何故而至此?”屈原曰:“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放。”渔父曰:“夫圣人者,不凝滞于物,而能与世推移。举世混浊,何不随其流而扬其波?

第十段

同“披”

脸色

从事某种行业或劳作的人

推波助澜

众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜,而自令见放为?”屈原曰:“吾闻之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣。人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎?”乃作《怀沙》之赋。……于是怀石,遂自投汨罗以死。

第十段

洗头

洗澡

思考:记叙屈原与渔父的对话有什么作用

1、第一次对话揭示了屈原的悲剧的原因是时代的悲剧,“举世混浊”“众人皆醉”,“清”者“醒”者必然遭到厄运

2、第二次对话突出了屈原的高洁的品格和坚定的操守,表现了他矢志不渝,以死明志的品质。

屈原既死之后,楚有宋玉、唐勒、景差之徒者,皆好辞而以赋见称 ;然皆祖屈原之从容辞令,终莫敢直谏。其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。……

第十一段

这一类人

名作动,作赋

称赞

名作动,效法,继承

始终

名作状,一天天的

最终

太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”

第十二段

我

为动用法,为……悲伤

推想

品行

凭吊

奇怪

凭借

游说

意动,以……为相同

意动,以……为轻,看轻

三、总结提升

总结全文思路,分析屈原的人物形象,把握文章的主旨思想。

第一部分(1-3):屈原由“王甚任之”到“王怒而疏”。

第一层(1-2):因才而被“任”,因“谗”而被“疏”(记叙)。

第二层(3):创作《离骚》的缘由,对屈原志向和人格的评价(议论抒情)。

第二部分(4-9):屈原由见“绌”到见“迁”。

第一层(4-7):屈原被“绌”后,楚怀王三次被骗,最终客死于秦(记叙)。

第二层(8):批评楚怀王“不知人之祸”(议论抒情)。

第三层(9):顷襄王昏庸,对屈原“怒而迁之”(记叙)。

第三部分(10-11):屈原以身殉国的经过以及他对后世的影响。

第四部分(12):司马迁的评价(议论抒情)。

梳理全文

屈原列传

任

疏

绌

沉

迁

楚国强盛

楚国衰弱

楚国灭亡

梳理全文

屈原一生与

楚国命运

屈原人物形象

爱国、正直是屈原性格的主要特征。

作者在表现屈原的爱国主义精神时:

(1)把屈原的个人遭遇同整个楚国的命运紧密地结合起来,从而说明其遭遇与祖国的命运是休戚相关的;

(2)把屈原的“眷顾楚国”同“系心怀王”紧密地结合在一起,通过他的“存君兴国”的思想集中表现他的爱国主义精神。

(3)屈原的正直集中体现在他敢于同邪恶势力抗争而决不妥协的斗争精神上。

《屈原列传》中为了突出主要人物屈原,写了其他不同类型的人物作反衬,司马迁是如何写的?

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

怀王、顷襄王听信谗言,不辨忠奸,分别对屈原“怒而疏”“怒而迁”

侧面或反面衬托

忠贞爱国,正道直行,突出他在楚国兴衰存亡上举足轻重的地位

令尹子兰的邪恶欺诈、泄私愤图报复

疾恶如仇、忠君爱国

上官大夫的嫉贤妒能

正道直行

其他人物性格、行动 手法 屈原的品行

宋玉之徒虽“祖屈原之从容辞令”,但“终莫敢直谏”

侧面或反面衬托

忠贞爱国、正直无畏

张仪的狡诈阴险

英明果断

坚贞品德、高尚志行

靳尚、郑袖的贪婪卖国

爱国无私

渔父的明哲保身、随遇而安

【思想探究】

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文末说他对屈原是“悲其志”。“悲”的是什么?

一悲屈原的怀才不遇、报国无门,心怀怨愤而作《离骚》忠言未被釆纳,以致怀王客死于秦;

二悲屈原品性高洁,受谗被疏,不为楚国所容,流放江南,蒙世温蠖,以死殉国;

三悲屈原死后,后继无人,“楚日以削”竟至亡国。

【思想探究】

司马迁为什么悲其“志”?

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《三百篇》,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。……终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

报任安书

司马迁与屈原有相似的身世 :

一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;

一样的受谗被疏,面临生死抉择。

唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。

所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。

千古忠贤,途竟一辙

自况

【内容小结】

这篇文章通过写屈原的生平事迹,特别是政治上的不幸遭遇,表现了屈原的一生和楚国的兴衰存亡有着直接的关系,赞扬了他的爱国主义精神和正义的品德,处处流露出作者的郁郁不平之气和“悲其志”的叹惋。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原?试谈谈你的看法。

(3)爱国主义精神永远感召。今天我们纪念屈原的一个重要原因就是要弘扬他的爱国主义精神。爱国主义是千百年形成的对祖国、对人民的最深厚的情感态度,是中华民族文化最深厚的根基所在。而屈原是中华民族爱国主义精神的一面伟大旗帜。

(4)求索精神应为全社会弘扬。屈原坚持真理、不畏艰辛的人格精神值得今人效仿和学习,其勇于求索的精神更值得当代人继承和弘扬。

四、课堂练习

总结全文思路,分析屈原的人物形象,把握文章的主旨思想。

1、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有“ , ”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

2、在《屈原列传》中,作者司马迁连用了 , ,这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

3、在《屈原列传》中,司马迁为了论证“父母,是人类的根本”,这一观点,举了“ , 。”这一例子进行了论证。

邪曲之害公也 方正之不容也

信而见疑 忠而被谤

疾痛惨怛 未尝不呼父母也

《屈原列传》情景默写

4、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原的《离骚》对于道德的广大崇高,国家安定与动乱的前因后果,没有不作充分反映的的句子是: , , 。

5、在《屈原列传》中,作者司马迁对“离骚”一词作出自己的解释的句子是: , 。

6、在《屈原列传》中,司马迁对《诗经》里的《国风》和《小雅》进行了评价的句子是: , 。

7、在《屈原列传》中,司马迁分析了屈原《离骚》用来列举事实讽刺当世政治的包括“ , ,

”这三方面。

明道德之广崇 治乱之条贯 靡不毕见

《屈原列传》情景默写

“离骚”者 犹离忧也

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱

上称帝喾 下道齐桓

中述汤、武

8、在《屈原列传》中,司马迁对屈原的《离骚》评价极高,其中认为其文字简练、用语精到的两句是: “ , ”

9、在《屈原列传》中,司马迁认为屈原所作的《离骚》内容虽然细小但含义却极为宏大,所举的事例虽然浅近但意义却很深远的两句是 , 。

10、我们读屈原的《离骚》,发现屈原在文章中经常用香花芳草作比喻,关于这一点,司马迁在《屈原列传》中做出了自己的解释:“ , ”。

11、在《屈原列传》中,司马迁运用比喻手法对屈原的为人做出了高度评价的句子是:“ , ”。

其文约 其辞微

《屈原列传》情景默写

其称文小而其指极大 举类迩而见义远

其志洁 故其称物芳

推此志也 虽与日月争光可也

再见