第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 教学设计

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 14:33:31 | ||

图片预览

文档简介

营造有“人”的历史课堂

——“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”教学设计

〔关键词〕魏晋南北朝,历史场景,有“人”的课堂

“核心素养”观念指导下的高中课程改革正在进行。在试教新版《中外历史纲要》的过程中,笔者收获与困惑并存,“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”就是一个典型课例。

一、备课的困惑

此课是《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》单元的第一课。阅读试教版教科书之后,笔者感觉教学需要面对三大难题:

(一)时间跨度大,政权更迭内容繁杂

本课试叙述了三国鼎立、西晋统一与灭亡、东晋十六国、南朝(宋、齐、梁、陈)、北朝政权更迭(北魏、东魏、西魏、北齐、北周)、北魏孝文帝改革、隋朝建立与统一南北等内容,时间跨度近四百年,内容繁杂。

(二)教科书叙述多用概要式语言,缺乏细节

试教版教科书用语概要,少见历史逻辑关系,缺失历史细节,如“战火连绵,形势动荡”(为何战火连绵,形势怎样动荡),“魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的控制”(蜀、吴控制之下,南方地区是否得到开发,怎样得到开发),“从西晋末年起,北方人民为躲避战乱和民族压迫,大批流亡南下”(为何这一时期少数民族大量内迁),“在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩少,但民族隔阂仍然广泛存在”(何为民族隔阂),“这些改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣”(民族交往、交融何以成大势),等等。如果完全依照教材讲解,缺乏人物和历史场景、环节,学生很难理解,更谈不上有兴趣。

(三)内容与初中重合较多,史实叙述更简

本课相关内容在现行部编初中《中国历史》七年级上册安排有“三国鼎立”“西晋短暂统一和北方各族的内迁”“东晋南朝时期江南地区的开发”“北魏政治和北方民族交融”四课。在史实叙述上,笔者认为初中更为详细。例如“江南地区的开发”,初中安排了一个条目、约600字的篇幅,试教版《中外历史纲要》教科书只有约170字的一段话;“北魏孝文帝改革”的相关叙述,初中安排有“北魏政治和北方民族大交融”一整课的内容,试教版教科书只有约260字的一段话。如何在衔接初中的基础上追求不一样的高中历史课堂,是当下中学历史教学必须面对的难题。

二、三个维度的追求

(一)营造有“人”的历史课

中国传统史学擅长以人记事,同时,“人”的故事也更容易对学生内心形成冲击。以“人物-场景-体验-思辩”进行教学设计,符合学生的认知规律,中学历史教师应力图营造有“人”的历史课堂。

(二)了解历史脉络,认识“历史发展大势”

《普通高中历史课程标准(2017年版)》对《中外历史纲要》课程的定位是:“必修课程采取通史方式,旨在让学生掌握中外历史发展大势”。[footnoteRef:1]“三国两晋南北朝”是夹在秦汉和隋唐两个大统一时期之间、跨度约四百年的一个大分裂时期,是一个名副其实的“乱世”。大规模人口迁徙与江南地区开发,民族大融合的高潮,政治制度的创新,思想解放与文化发展都在分裂之中孕育着走向统一的因素。从长时段来看,这一时期是“由一个统一多民族国家向另一个统一多民族国家的过渡形态”。[footnoteRef:2] [1: 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第9页。] [2: 陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),北京:学苑出版社,2017年,第6页。]

借用日本史学家川本芳昭的观点,本课的“历史发展大势”可以采用“中华的崩溃和扩大”来串联[footnoteRef:3]。具体而言,“崩溃”主要是指统一政权瓦解,长期分裂对峙、战乱;“扩大”主要体现于江南地区开发与民族交融、北方出现民族交融的高潮、由北而南重新走向统一等。 [3: (日)川本芳昭著,余晓潮译:《中华的崩溃和扩大:魏晋南北朝》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第7页。]

(三)使“核心素养”落地

课标对本课要求是:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发的新成就。根据课标要求、教科书叙述及初高中内容的衔接,本课的目标如下:

1.能够在年代尺中标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一北方、隋朝统一南北等重大历史事件的时间点,了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络。

2.阅读有关汉末之乱、八王之乱、南北之间战争等材料,感受“乱世”民众生活之苦痛,认识三国两晋南北朝时期的时代特色。

3.了解典型人物王羲之、邓攸、冼夫人、石勒、高欢等的相关史事,认识民族交融的多面相;感受民族交融要经历长期过程,并不是一件简易的事情。

4.能够结合相关材料,多角度认识魏孝文帝汉化举措的影响,体会历史发展的复杂性和曲折性。

5.能够结合课堂小结,认识这一时期历史发展大势是由分裂对峙重新走向统一。

以“人物-场景-体验”贯穿始终,特别注重学生对历史的感受和体验;后半段突出“思辩”,体会历史思维的深广度。

三、教学过程设计

(一)教学导入

观看王羲之《丧乱帖》图片(略)及释文:

羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。

设计意图:韩玉涛先生认为,王羲之的“先墓”是指在琅琊临沂的祖墓。“先墓”初“离荼毒”是在晋室渡江前后,不过此时王羲之尚未成年。“再离荼毒”发生于公元356年燕太原王慕容恪与段龛广固之战时,燕军荼毒王羲之在琅琊临沂的先墓,后由王羲之的好友荀羡修复。[footnoteRef:4]在先墓被一毁再毁,而自己却不能前往整修祖墓的历史背景下,王羲之遂写作此信札,无奈和悲愤之情溢于纸上。 [4: 韩玉涛:《王羲之〈丧乱帖〉考评》,《中国书法》1990年第5期。]

以魏晋时期的书法作品引入新课,借典型人物——王羲之的“丧乱之极”,引出时代风貌之一面——“乱世”。

(二)中华的崩溃:大分裂、大动乱、大迁徙

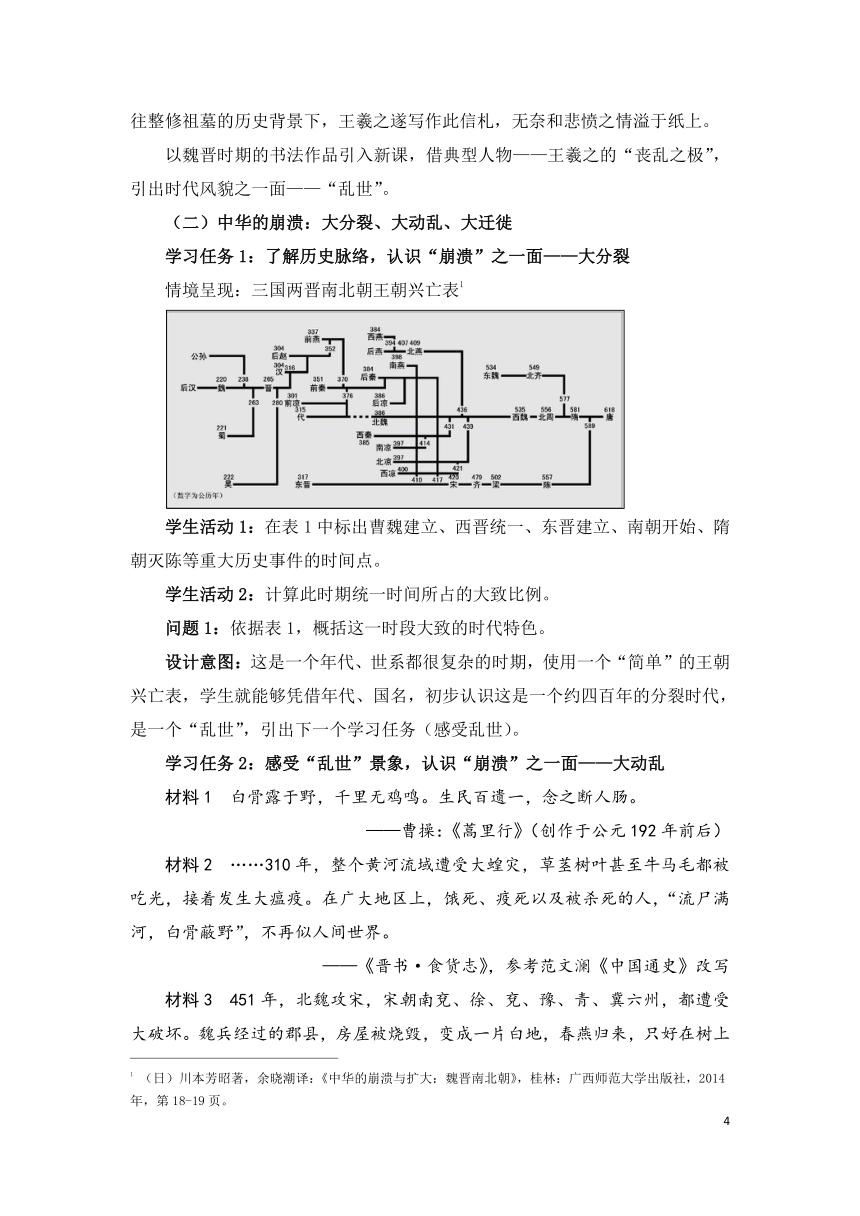

学习任务1:了解历史脉络,认识“崩溃”之一面——大分裂

情境呈现:三国两晋南北朝王朝兴亡表[footnoteRef:5] [5: (日)川本芳昭著,余晓潮译:《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第18-19页。]

学生活动1:在表1中标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、南朝开始、隋朝灭陈等重大历史事件的时间点。

学生活动2:计算此时期统一时间所占的大致比例。

问题1:依据表1,概括这一时段大致的时代特色。

设计意图:这是一个年代、世系都很复杂的时期,使用一个“简单”的王朝兴亡表,学生就能够凭借年代、国名,初步认识这是一个约四百年的分裂时代,是一个“乱世”,引出下一个学习任务(感受乱世)。

学习任务2:感受“乱世”景象,认识“崩溃”之一面——大动乱

材料1 白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操:《蒿里行》(创作于公元192年前后)

材料2 ……310年,整个黄河流域遭受大蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。在广大地区上,饿死、疫死以及被杀死的人,“流尸满河,白骨蔽野”,不再似人间世界。

——《晋书·食货志》,参考范文澜《中国通史》改写

材料3 451年,北魏攻宋,宋朝南兗、徐、兗、豫、青、冀六州,都遭受大破坏。魏兵经过的郡县,房屋被烧毁,变成一片白地,春燕归来,只好在树上造巢。

——《资治通鉴》卷第一百二十六,参考范文澜《中国通史》改写

材料4 据该书(《读史方舆纪要》)记载,在当今中国版图范围内,先秦时期共有战争661次(此从周平王东迁算起),平均每年约1.2次;秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时战事最多,共有1677次,平均每年有4.6次。

——施和金:《中国古代战争的时空分布》

问题2:上述场景中你感触最深的是?

问题3(追问):史家描述“甚至牛马毛都被吃光”“春燕归来,只好在树上造巢”的场景有何用意?

设计意图:教科书对这一时代的描述文字有“战火连绵,形势动荡”,我们认为,当今和平年代的学生,难以理解和感受此类文字,如此描述,学生很难“动心”。此环节意在:(1)通过上述192年前后、310年、451年的三个时间节点的典型场景,加深学生对“乱世”之久,民生之艰的认识。(2)学生第一印象之下,往往关注“流尸满河,白骨蔽野”之类的场景。通过追问,学生既可以体会史书精炼、生动的笔法,又能加深其对“乱世”的感同身受。

过渡:为躲避大动乱、灾荒,黄河流域居民大量迁往南方。

学习任务3:体会流民苦痛,认识“崩溃”之一面——大迁徙

材料1 自永嘉截至刘宋之季,南渡人口(编户齐民)约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

——王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,2016年,第322页

材料2 西晋末年移民路线示意图(略)

老师结合示意图,运用材料1的相关数据,概要演示西晋末年黄河流域汉族民众迁徙,尤其是大量南迁的路线。

过渡:初步感受社会大环境后,进一步设身处地理解古人的处境。引导学生想象,如果自己也是当时南迁的民众,可能会遇到怎样的场景呢?

材料3 石勒过泗水,攸乃斫坏车,以牛马负妻子而逃。又遇贼,掠其牛马,步走,担其儿及其弟子绥。度不能两全,乃谓其妻曰:“吾弟早亡,唯有一息,理不可绝,止应自弃我儿耳。幸而得存,我后当有子。”妻泣而从之,乃弃之。其子朝弃而暮及。明日,攸系之于树而去。

——《晋书》卷九十《邓攸传》

问题4:如果你是邓攸,当时你会怎么做?

设计意图:让学生切实体会流民生存之艰难和生离死别的苦痛,由此生疑,即使艰难,为何仍要迁徙?(躲避乱世,渴望生存)

过渡:大量民众迁至南方,对历史发展产生了深远影响。

(三)“中华的扩大”:江南开发、民族交融、重新统一

学习任务4:认识“扩大”之一面:江南开发与民族交融

材料1

184年(东汉末年) 289年(西晋)

今浙江省境内所设县数 21 47

今福建省境内所设县数 1 15

——摘自葛剑雄主编:《中国移民史·第二卷》等[footnoteRef:6] [6: 葛剑雄主编:《中国移民史·第二卷》,福州:福建人民出版社,1997年,第281页。朱维幹:《福建史稿·上》,福州:福建教育出版社,2008年,第49页。]

材料2 四三六年,魏灭北燕,冯业率三百人浮海归宋,居住广东新会,宋朝命冯业世为罗州(治石龙县,广东化县)刺史。冯氏非本地人,号令不行。高凉郡(广东阳江县)有“蛮”族部落十余万家,酋长洗氏。洗氏有女多智谋,善于用兵,梁末,罗州刺史冯宝娶洗氏女为妻。洗夫人约束洗氏部落使从民礼,冯氏政令才得行施。冯氏数百人终于影响洗氏十余万家。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第493页

问题5:上述材料是如何体现“中华的扩大”的?

设计意图:浙江、福建设县数的激增,冯氏家族和少数民族的交融,体现了江南开发和南方民族交融的成果,中国经济文化基地由此大大扩充,这是此时期“中华的扩大”的含义之一。

学习任务5:认识“扩大”之另一面:北方民族交融的多面相

(一)“胡人汉化”

材料1 石勒建立后赵政权后,严禁人说胡字,称羯族人为国人,汉族人为汉人。石勒严禁汉族厌恶的胡族风俗,如娶亡故父兄的妻妾为妻,以及服丧中结婚等。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第415、448页

问题6:从上述两个“严禁”中,你能获取哪些历史信息?

材料2 (苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),第38页

材料3 有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著:《大学中国史》,第207页

问题7:从石勒、苻坚对汉文化的重视,到北魏汉臣比重不断上升,能说明什么问题?

设计意图:使学生了解十六国初期存在的胡汉隔阂;初步理解,入主中原的少数民族政权,面对人数众多的汉族及其相对发达的经济文化,“汉化”是必然趋势。

材料4 (499年正月)魏主谓任城王澄曰:“朕离京以来,旧俗少变不?”对曰:“圣化日新。”帝曰:“朕入城,见车上妇人犹戴帽、着小袄,何谓日新!”对曰:“著者少,不著者多。”帝曰:“任城,此何言也!必欲使满城尽着邪?”澄与留守官皆免冠谢。

——《资治通鉴》卷第一百四十二

材料5

——孙机:《固原北魏漆棺画研究》

问题8:你如何看待北魏孝文帝的“汉化”举措?

设计意图:(1)以考古资料与文献互证“改服饰”举措,为理解“北齐墓壁画中的胡风”做铺垫。(2)使学生熟悉教科书所述孝文帝改革的意义,为再评价埋下伏笔。

过渡:北魏以武立国,入主中原后,在北疆设置军镇以防备柔然,最重要的有沃野、怀朔、武川等六所,号称“六镇”。军镇将官多为宗室贵族子弟,升迁迅速。孝文帝迁都洛阳后,以“文”治国,“六镇”将士地位显著下降。

(二)“汉人胡化”

材料1 高欢(鲜卑名贺六浑,496年~547年)……家贫,在平城服役,富家娄氏(娄氏有奴隶千人,牛马以谷计算,不知确数)女爱他美貌,嫁给了他。高欢因此有马,得充函使(送信人)。他来回怀朔洛阳两地,前后六年,觉得还满意。他到洛阳归令史(小吏)麻祥管辖。一次麻祥给他肉吃,照例,应该立着吃表示敬意,他却坐着吃。麻祥怒,笞高欢四十。……六镇人被贱视,就这个例可以推知。

——范文澜《中国通史》(第2册),第676页

问题9:从高欢的经历中,你能看出北魏存在什么严重问题?

学生答后,点出孝文帝迁都三十年后(523年)就爆发六镇起义并促使北魏灭亡的史实。

设计意图:了解高欢这个典型人物的经历,为再评“汉化”举措做铺垫。

材料2 (554年西魏帝)复姓拓跋氏,九十九姓改为单者,皆复其旧。(洪迈曰:西魏以中原故家易赐蕃姓,如杨忠为普六茹氏,李虎、阎庆为大野氏,陆通为步六孤氏)

——摘自《资治通鉴》卷第一百六十五

材料3 北齐墓壁画中的“胡风”

太原北齐娄睿(531-570)墓壁画(略),太原北齐徐显秀(502-571)墓壁画(略)

——石金鸣主编:《壁上观——细读山西古代壁画》第78-79、138-150页

问题10:有史家认为,是孝文帝的急速汉化改革导致了北魏的灭亡,对此你怎么看?

设计意图:促进学生历史解释素养培养。可从以下方面引导学生思考:

(1)形成历史结果的是“合力”(恩格斯语)。北魏灭亡是多种因素促成的,不能简单归咎于汉化改革。

(2)改革要“善处反动”。孝文帝的改革事出空前,难免有一定的盲目性,带来很多弊病。[footnoteRef:7]钱穆说:“凡历史上有一番改进,往往有一度反动,不能因反动而归咎改进之本身;然亦须在改进中能善处反动方妙。”[footnoteRef:8] [7: 白寿彝主编:《中国通史·第5卷·三国两晋南北朝时期·上》(修订本),上海:上海人民出版社,2004年,第327页。] [8: 钱穆:《国史大纲》(修订本﹒上册),第290页。]

(3)长时段眼光。孝文帝深信鲜卑族必须汉化才能统一南北。他力图把胡人汉化法制化、常规化,使北方的胡汉差别日趋缩小,以至于融为一体。这种眼光是非常了不起的。[footnoteRef:9]从历史发展大势来看,北齐等朝形式上出现的鲜卑化,只是历史的一个短暂回流。 [9: 樊树志:《国史十六讲》,北京:中华书局,2006年,第83、86页。]

出示东晋十六国与隋时期少数民族分布图,引入本课小结。

学习任务6:了解“历史发展大势”,认识“中华的扩大”之另一面:隋唐帝国的出现

材料:东晋十六国时期少数民族分布与迁徙图(略)、隋时期少数民族分布与迁徙图(略)

老师结合上图,小结本课:

对比两幅地图,明显可见北方交融出一个崭新的“汉族”,这为隋朝统一奠定了坚实基础。

581年,北周大臣杨坚建立隋朝。杨坚有着汉族与鲜卑族的混合血统,自称出于汉族高门弘农杨氏,在他身上兼具汉人胡化、胡人汉化的双重色彩。[footnoteRef:10]这种汉人与胡人兼容的身份,也体现在李唐王室身上。有人统计,唐朝宰相369人中,胡人出身的有36人,占1/10。[footnoteRef:11]没有魏晋南北朝时期的民族大融合,就没有统一强盛的隋唐王朝。 [10: 樊树志:《国史十六讲》,第91页。] [11: 陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),北京:学苑出版社,2017年,第39页。]

从长时段来看,魏晋南北朝时期是夹在秦汉和隋唐两个大统一时期之间、跨度约四百年的一个大分裂大动乱时期。这一时期也是从分裂走向统一的时期,更扩大了的“中华”又在隋、唐两代统一起来。

南朝以前,中国经济文化的主要基地只有一个黄河流域,经过南朝,长江流域也成为主要基地,中国经济文化的主要基地从此扩大了一倍,隋唐时期的繁荣就是在这个扩大的基地上产生的。[footnoteRef:12] [12: 范文澜:《中国通史·第二册》,第494页。]

设计意图:学生了解历史发展大势、提升认识,亦为学习下节课“隋唐盛世”做铺垫。

四、教学反思

1.认识“历史发展大势”是难点。本案例以“中华的崩溃和扩大”为线索串联教学内容,着重利用三国两晋南北朝王朝兴亡表、课堂小结等环节认知本时期“历史发展大势”。

2.历史课堂要有“人”。“人物-场景-体验-思辩”是联通古今、打动人心、涵育思维的一个途径。

(1)我们需要鲜活的历史。历史课不能没有历史人物和场景。王羲之《丧乱帖》、邓攸、高欢的史事、北魏孝子画像、北齐墓壁画等多个史料形象生动,弥补了教科书叙述的不足。历史是时光的旅行,生动的历史细节、典型人物的事迹是我们旅行途中所想要看到的。

(2)历史需要去感触。“上述场景中你感触最深的是?”“如果你是邓攸,当时你会怎么做?”之类的设问,有利于学生神入历史,感悟历史与人生。

(3)高中历史要在“思辩”处下功夫。“如何理解中华的扩大?”“是孝文帝的汉化改革导致了北魏的灭亡吗?”等问题,有助于冲击简单化思维,提高历史解释能力。

3.要有学术视野支撑。司马光《资治通鉴》、范文澜《中国通史》、钱穆《国史大纲》等著作对笔者启发较大。我们需要广泛阅读学术著作,精选史料创设场景,营造有“人”的历史课堂,此即学术视野、中学情怀(方军老师语)。

4.教学设计要有灵活性。

(1)将一些材料提前发给学生阅读,可增加课堂厚度。对设计中的个案、细节,根据学情斟酌增减。

(2)设计一些备用方案。学生在课堂上会解决一些问题,也可能会产生更多疑问,这自是我们所乐见的,设计一些备案也是应有之意。以下场景,是笔者的一些备案,供大家参考。

附录——可供选择的其他历史场景

一、内迁胡人

材料1 石勒是上党郡武乡县羯人,十四岁跟本邑商人到洛阳贩卖货物,后来代父当部落小帅,在商人郭敬、地主宁驱家作田客。晋惠帝末年,并州荒乱,石勒和本族人出外逃生,穷极无法又回来依靠宁驱。晋官吏想缚石勒去出卖,赖宁驱保护得免。石勒出外求食,路上遇到郭敬,哭拜诉说自己饥寒没有生路,郭敬给他食物和衣服。并州刺史司马腾派兵大捉诸胡人,两人一枷,押到冀州去出卖,石勒也被捉去,卖给山东茌平县地主师欢家为耕奴,后被释免,给人家当庸工,又被乱军捉获。石勒设法逃走,因为没有生路可走,约集王阳等八骑为劫盗,后招集山野亡命之徒,成立一支凶悍的军队,建立后赵政权。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第399、410-411页

材料2 鲜卑发式、服饰、官名

——阎步克:《中国古代史》(上)课件

二、胡汉隔阂

材料 (319年)(慕容)廆以高瞻为将军,瞻称疾不就,廆数临候之,抚其心曰:“君之疾在此,不在他也。今晋室丧乱,孤欲与诸君共清世难,翼戴帝室。君中州望族,宜同斯愿,奈何以华、夷之异,介然疏之哉!夫立功立事,惟问志略何如耳,华、夷何足问乎!”瞻犹不起,廆颇不平。龙骧主簿宋该,与瞻有隙,劝廆除之,廆不从。瞻以忧卒。

——《资治通鉴》卷第九十一

三、保守与激进

1.保守

材料1 261年,力微遣长子沙漠汗到魏都洛阳当质子……晋武帝时,沙漠汗归国,诸部大人在路上迎接。沙漠汗用弹弓射落飞鸟,诸部大人大惊,说他学得晋人的异法怪术,如果即位,一定要改革旧俗,对大人们不利。力微也怀疑沙漠汗晋化,允许诸部大人在路上杀死沙漠汗。

——魏收《魏书·帝纪一》,参考范文澜《中国通史》(第2册)改写

材料2 贺狄干久在长安,常幽闭,因习读经史,举止如儒者。及还(407年),魏主珪见其言语衣服皆类秦人,以为慕而效之,怒,并其弟归杀之。

——《资治通鉴》卷第一百一十四

2.激进

材料3 (494年11月)魏主欲变易旧风,壬寅,诏禁士民胡服。国人多不悦。……(495年)六月,己亥,下诏:“不得为北俗之语于朝廷。违者免所居官。”……丙辰,诏:“迁洛之民死,葬河南,不得还北。”于是代人迁洛者悉为河南洛阳人。

——《资治通鉴》卷第一百三十九~卷一百四十

材料4 魏太子恂不好学,体素肥大,苦河南地热,常思北归。魏主赐之衣冠,徇常私着胡服。……(496年)八月,戊戌,帝如嵩高,恂与左右密谋,召牧马轻骑奔平城……甲寅,入宫,引见恂,数其罪,亲与咸阳王禧等更代杖之百余下,扶曳出外,囚于城西,月余乃能起。……(十二月)丙寅,废恂为庶人。

——《资治通鉴》卷第一百四十

四、“步六孤”与“陆”:改姓与复姓

材料1 (步六孤)叡始十馀岁,袭爵抚军大将军、平原王。沉雅好学,折节下士。年未二十,时人便以宰辅许之。娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖未改其姓。

——《魏书》卷四十

材料2 (496年正月)魏主下诏……改拔拔氏为长孙氏,达奚氏为奚氏,乙旃氏为叔孙氏,丘穆陵氏为穆氏,步六孤氏为陆氏,贺赖氏为贺氏,独孤氏为刘氏,贺楼氏为楼氏,勿忸于氏为于氏,尉迟氏为尉氏;其馀所改,不可胜纪。

——《资治通鉴》卷第一百四十

材料3 (554年西魏帝)复姓拓跋氏,九十九姓改为单者,皆复其旧。魏初统国三十六,大姓九十九,后多灭绝。泰乃以诸将功高者为三十六姓,次者为九十九姓,所将士卒亦改从其姓。(洪迈曰:西魏以中原故家易赐蕃姓,如……杨忠为普六茹氏……李虎、阎庆为大野氏……陆通为步六孤氏……)

——《资治通鉴》卷第一百六十五

材料4 (580年十二月)癸亥,周诏诸改姓者,宜悉复旧。甲子,周以大丞相坚为相国,总百揆……

——《资治通鉴》卷第一百七十四

五、通婚:文献与考古史料之互证

材料1 魏旧制:王国舍人(谓诸王妃嫔)皆应娶八族(即自代来八姓)及清修之门。威阳王禧娶隶户(没入为奴隶之户)为之,帝深责之;因下诏为六弟聘室:“前都所纳,可为妾媵。咸阳王禧,可聘故颍川太守陇西李辅女;河南王干,可聘故中散大夫代郡穆明乐女;广陵王羽,可聘骠骑咨议参军荥阳郑平城女;颍川王雍,可聘故中书博士范阳卢神宝女;始平王勰,可聘廷尉卿陇西李冲女;北海王详,可聘吏部郎中荥阳郑懿女。”

——《资治通鉴》卷第一百四十

材料2 彭城武宣王妃李氏墓志铭

材料3 我们从这个墓志可以看到元氏宗室亲王娶了崔、卢、李、郑四家的某一家的女儿的时候,实际和这四家都联上了姻。……元勰和李媛华所生的儿子元子讷,又娶了他舅舅李休纂的女儿为妻;他们所生的女儿元季瑶又嫁与他舅舅李延实的儿子李彧为妻,都是姑表兄弟姊妹结婚,亲上加亲。

——王仲荦:《魏晋南北朝史》,第521页

六、鲜卑语与琵琶

材料1 齐朝有一士大夫,尝谓吾曰:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”

——颜之推:《颜氏家训·教子篇》

材料2 跟随高欢立武功的鲜卑人,到儿子一辈,不武又不文,只能说鲜卑语,爱听弹琵琶,比起第一次南迁不武能文的鲜卑人来,抵抗被融化的力量更显得薄弱。鲜卑人对汉士族,还有一种自卑感。齐娄太后为博陵王高济娶崔氏女为妃,敕高济说,好好做样子,不可使崔家笑话你。其他功臣得汉士族女为妻,便自觉荣幸。他们依靠政权维持自己的社会地位,高氏政权消灭后,六镇流民也就不见了。

——范文澜:《中国通史》(第2册),第676-677页

材料3 自隋室代周,鲜卑人皆与汉人同化,鲜卑语亦渐趋消歇。《汉书·武帝纪》:“天汉二年,贰师将军三万骑出酒泉,与右贤王战于天山。”颜师古注:“即祁连山也。匈奴谓天为祁连,今鲜卑语尚然。”是唐初犹存鲜卑语,此后故书雅记中绝无鲜卑语之记载,盖久已湮灭矣。

——缪钺:《缪钺全集·第1卷》,石家庄:河北教育出版社,2004年,第276~277页。

七、姓望氏族

材料1

——唐耕耦、陆宏基主编:《敦煌社会经济文献真迹释录(一)》,书目文献出版社,1986年,第95页

材料2 在《新集天下姓望氏族谱》中,洛州河南郡郡姓中有元、穆、丘、祝、古、山、独孤、贺兰、慕容、宇文、侯莫陈诸氏,可以证明都是鲜卑族姓。同时他们也迁到河东道、河北道、河南道诸州居住,成为当地的望族了,如河东道泽州高平郡有独孤氏,并州太原郡有尉迟氏,河北道冀州渤海郡有赫连氏、纥干氏,河南道许州颍川郡有豆卢氏,兖州太山郡有斛斯氏,徐州兰陵郡有万俟氏,可见鲜卑族望不仅居住两京,而且遍及大河南北了。……被列入为著姓郡望,那就是说他们在所居住地区,已拥有较高的经济地位、政治地位、社会地位,并具有较高深的汉文化修养,可以说不是很简单的事了。

——王仲荦:《隋唐五代史》(上),上海人民出版社,2003年,第519-520页

15

——“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”教学设计

〔关键词〕魏晋南北朝,历史场景,有“人”的课堂

“核心素养”观念指导下的高中课程改革正在进行。在试教新版《中外历史纲要》的过程中,笔者收获与困惑并存,“三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融”就是一个典型课例。

一、备课的困惑

此课是《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》单元的第一课。阅读试教版教科书之后,笔者感觉教学需要面对三大难题:

(一)时间跨度大,政权更迭内容繁杂

本课试叙述了三国鼎立、西晋统一与灭亡、东晋十六国、南朝(宋、齐、梁、陈)、北朝政权更迭(北魏、东魏、西魏、北齐、北周)、北魏孝文帝改革、隋朝建立与统一南北等内容,时间跨度近四百年,内容繁杂。

(二)教科书叙述多用概要式语言,缺乏细节

试教版教科书用语概要,少见历史逻辑关系,缺失历史细节,如“战火连绵,形势动荡”(为何战火连绵,形势怎样动荡),“魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的控制”(蜀、吴控制之下,南方地区是否得到开发,怎样得到开发),“从西晋末年起,北方人民为躲避战乱和民族压迫,大批流亡南下”(为何这一时期少数民族大量内迁),“在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩少,但民族隔阂仍然广泛存在”(何为民族隔阂),“这些改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣”(民族交往、交融何以成大势),等等。如果完全依照教材讲解,缺乏人物和历史场景、环节,学生很难理解,更谈不上有兴趣。

(三)内容与初中重合较多,史实叙述更简

本课相关内容在现行部编初中《中国历史》七年级上册安排有“三国鼎立”“西晋短暂统一和北方各族的内迁”“东晋南朝时期江南地区的开发”“北魏政治和北方民族交融”四课。在史实叙述上,笔者认为初中更为详细。例如“江南地区的开发”,初中安排了一个条目、约600字的篇幅,试教版《中外历史纲要》教科书只有约170字的一段话;“北魏孝文帝改革”的相关叙述,初中安排有“北魏政治和北方民族大交融”一整课的内容,试教版教科书只有约260字的一段话。如何在衔接初中的基础上追求不一样的高中历史课堂,是当下中学历史教学必须面对的难题。

二、三个维度的追求

(一)营造有“人”的历史课

中国传统史学擅长以人记事,同时,“人”的故事也更容易对学生内心形成冲击。以“人物-场景-体验-思辩”进行教学设计,符合学生的认知规律,中学历史教师应力图营造有“人”的历史课堂。

(二)了解历史脉络,认识“历史发展大势”

《普通高中历史课程标准(2017年版)》对《中外历史纲要》课程的定位是:“必修课程采取通史方式,旨在让学生掌握中外历史发展大势”。[footnoteRef:1]“三国两晋南北朝”是夹在秦汉和隋唐两个大统一时期之间、跨度约四百年的一个大分裂时期,是一个名副其实的“乱世”。大规模人口迁徙与江南地区开发,民族大融合的高潮,政治制度的创新,思想解放与文化发展都在分裂之中孕育着走向统一的因素。从长时段来看,这一时期是“由一个统一多民族国家向另一个统一多民族国家的过渡形态”。[footnoteRef:2] [1: 中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第9页。] [2: 陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),北京:学苑出版社,2017年,第6页。]

借用日本史学家川本芳昭的观点,本课的“历史发展大势”可以采用“中华的崩溃和扩大”来串联[footnoteRef:3]。具体而言,“崩溃”主要是指统一政权瓦解,长期分裂对峙、战乱;“扩大”主要体现于江南地区开发与民族交融、北方出现民族交融的高潮、由北而南重新走向统一等。 [3: (日)川本芳昭著,余晓潮译:《中华的崩溃和扩大:魏晋南北朝》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第7页。]

(三)使“核心素养”落地

课标对本课要求是:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融、区域开发的新成就。根据课标要求、教科书叙述及初高中内容的衔接,本课的目标如下:

1.能够在年代尺中标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、北魏统一北方、隋朝统一南北等重大历史事件的时间点,了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络。

2.阅读有关汉末之乱、八王之乱、南北之间战争等材料,感受“乱世”民众生活之苦痛,认识三国两晋南北朝时期的时代特色。

3.了解典型人物王羲之、邓攸、冼夫人、石勒、高欢等的相关史事,认识民族交融的多面相;感受民族交融要经历长期过程,并不是一件简易的事情。

4.能够结合相关材料,多角度认识魏孝文帝汉化举措的影响,体会历史发展的复杂性和曲折性。

5.能够结合课堂小结,认识这一时期历史发展大势是由分裂对峙重新走向统一。

以“人物-场景-体验”贯穿始终,特别注重学生对历史的感受和体验;后半段突出“思辩”,体会历史思维的深广度。

三、教学过程设计

(一)教学导入

观看王羲之《丧乱帖》图片(略)及释文:

羲之顿首:丧乱之极,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何!虽即修复,未获奔驰,哀毒益深,奈何奈何!临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首。

设计意图:韩玉涛先生认为,王羲之的“先墓”是指在琅琊临沂的祖墓。“先墓”初“离荼毒”是在晋室渡江前后,不过此时王羲之尚未成年。“再离荼毒”发生于公元356年燕太原王慕容恪与段龛广固之战时,燕军荼毒王羲之在琅琊临沂的先墓,后由王羲之的好友荀羡修复。[footnoteRef:4]在先墓被一毁再毁,而自己却不能前往整修祖墓的历史背景下,王羲之遂写作此信札,无奈和悲愤之情溢于纸上。 [4: 韩玉涛:《王羲之〈丧乱帖〉考评》,《中国书法》1990年第5期。]

以魏晋时期的书法作品引入新课,借典型人物——王羲之的“丧乱之极”,引出时代风貌之一面——“乱世”。

(二)中华的崩溃:大分裂、大动乱、大迁徙

学习任务1:了解历史脉络,认识“崩溃”之一面——大分裂

情境呈现:三国两晋南北朝王朝兴亡表[footnoteRef:5] [5: (日)川本芳昭著,余晓潮译:《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第18-19页。]

学生活动1:在表1中标出曹魏建立、西晋统一、东晋建立、南朝开始、隋朝灭陈等重大历史事件的时间点。

学生活动2:计算此时期统一时间所占的大致比例。

问题1:依据表1,概括这一时段大致的时代特色。

设计意图:这是一个年代、世系都很复杂的时期,使用一个“简单”的王朝兴亡表,学生就能够凭借年代、国名,初步认识这是一个约四百年的分裂时代,是一个“乱世”,引出下一个学习任务(感受乱世)。

学习任务2:感受“乱世”景象,认识“崩溃”之一面——大动乱

材料1 白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

——曹操:《蒿里行》(创作于公元192年前后)

材料2 ……310年,整个黄河流域遭受大蝗灾,草茎树叶甚至牛马毛都被吃光,接着发生大瘟疫。在广大地区上,饿死、疫死以及被杀死的人,“流尸满河,白骨蔽野”,不再似人间世界。

——《晋书·食货志》,参考范文澜《中国通史》改写

材料3 451年,北魏攻宋,宋朝南兗、徐、兗、豫、青、冀六州,都遭受大破坏。魏兵经过的郡县,房屋被烧毁,变成一片白地,春燕归来,只好在树上造巢。

——《资治通鉴》卷第一百二十六,参考范文澜《中国通史》改写

材料4 据该书(《读史方舆纪要》)记载,在当今中国版图范围内,先秦时期共有战争661次(此从周平王东迁算起),平均每年约1.2次;秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时战事最多,共有1677次,平均每年有4.6次。

——施和金:《中国古代战争的时空分布》

问题2:上述场景中你感触最深的是?

问题3(追问):史家描述“甚至牛马毛都被吃光”“春燕归来,只好在树上造巢”的场景有何用意?

设计意图:教科书对这一时代的描述文字有“战火连绵,形势动荡”,我们认为,当今和平年代的学生,难以理解和感受此类文字,如此描述,学生很难“动心”。此环节意在:(1)通过上述192年前后、310年、451年的三个时间节点的典型场景,加深学生对“乱世”之久,民生之艰的认识。(2)学生第一印象之下,往往关注“流尸满河,白骨蔽野”之类的场景。通过追问,学生既可以体会史书精炼、生动的笔法,又能加深其对“乱世”的感同身受。

过渡:为躲避大动乱、灾荒,黄河流域居民大量迁往南方。

学习任务3:体会流民苦痛,认识“崩溃”之一面——大迁徙

材料1 自永嘉截至刘宋之季,南渡人口(编户齐民)约有九十万,占当时政府编户齐民五百四十万的六分之一。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

——王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,2016年,第322页

材料2 西晋末年移民路线示意图(略)

老师结合示意图,运用材料1的相关数据,概要演示西晋末年黄河流域汉族民众迁徙,尤其是大量南迁的路线。

过渡:初步感受社会大环境后,进一步设身处地理解古人的处境。引导学生想象,如果自己也是当时南迁的民众,可能会遇到怎样的场景呢?

材料3 石勒过泗水,攸乃斫坏车,以牛马负妻子而逃。又遇贼,掠其牛马,步走,担其儿及其弟子绥。度不能两全,乃谓其妻曰:“吾弟早亡,唯有一息,理不可绝,止应自弃我儿耳。幸而得存,我后当有子。”妻泣而从之,乃弃之。其子朝弃而暮及。明日,攸系之于树而去。

——《晋书》卷九十《邓攸传》

问题4:如果你是邓攸,当时你会怎么做?

设计意图:让学生切实体会流民生存之艰难和生离死别的苦痛,由此生疑,即使艰难,为何仍要迁徙?(躲避乱世,渴望生存)

过渡:大量民众迁至南方,对历史发展产生了深远影响。

(三)“中华的扩大”:江南开发、民族交融、重新统一

学习任务4:认识“扩大”之一面:江南开发与民族交融

材料1

184年(东汉末年) 289年(西晋)

今浙江省境内所设县数 21 47

今福建省境内所设县数 1 15

——摘自葛剑雄主编:《中国移民史·第二卷》等[footnoteRef:6] [6: 葛剑雄主编:《中国移民史·第二卷》,福州:福建人民出版社,1997年,第281页。朱维幹:《福建史稿·上》,福州:福建教育出版社,2008年,第49页。]

材料2 四三六年,魏灭北燕,冯业率三百人浮海归宋,居住广东新会,宋朝命冯业世为罗州(治石龙县,广东化县)刺史。冯氏非本地人,号令不行。高凉郡(广东阳江县)有“蛮”族部落十余万家,酋长洗氏。洗氏有女多智谋,善于用兵,梁末,罗州刺史冯宝娶洗氏女为妻。洗夫人约束洗氏部落使从民礼,冯氏政令才得行施。冯氏数百人终于影响洗氏十余万家。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第493页

问题5:上述材料是如何体现“中华的扩大”的?

设计意图:浙江、福建设县数的激增,冯氏家族和少数民族的交融,体现了江南开发和南方民族交融的成果,中国经济文化基地由此大大扩充,这是此时期“中华的扩大”的含义之一。

学习任务5:认识“扩大”之另一面:北方民族交融的多面相

(一)“胡人汉化”

材料1 石勒建立后赵政权后,严禁人说胡字,称羯族人为国人,汉族人为汉人。石勒严禁汉族厌恶的胡族风俗,如娶亡故父兄的妻妾为妻,以及服丧中结婚等。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第415、448页

问题6:从上述两个“严禁”中,你能获取哪些历史信息?

材料2 (苻坚)曾经亲临太学,考试学生经义,品其优劣等第,甚至禁卫军士、后宫掖庭,也皆令读书。

——陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),第38页

材料3 有学者统计,北魏道武帝时汉臣在大臣中占37.5%,明元帝时占41.4%,太武帝时占50.8%,文成帝时占52.7%,献文帝时占59.5%,孝文帝时占68.9%。

——王家范等编著:《大学中国史》,第207页

问题7:从石勒、苻坚对汉文化的重视,到北魏汉臣比重不断上升,能说明什么问题?

设计意图:使学生了解十六国初期存在的胡汉隔阂;初步理解,入主中原的少数民族政权,面对人数众多的汉族及其相对发达的经济文化,“汉化”是必然趋势。

材料4 (499年正月)魏主谓任城王澄曰:“朕离京以来,旧俗少变不?”对曰:“圣化日新。”帝曰:“朕入城,见车上妇人犹戴帽、着小袄,何谓日新!”对曰:“著者少,不著者多。”帝曰:“任城,此何言也!必欲使满城尽着邪?”澄与留守官皆免冠谢。

——《资治通鉴》卷第一百四十二

材料5

——孙机:《固原北魏漆棺画研究》

问题8:你如何看待北魏孝文帝的“汉化”举措?

设计意图:(1)以考古资料与文献互证“改服饰”举措,为理解“北齐墓壁画中的胡风”做铺垫。(2)使学生熟悉教科书所述孝文帝改革的意义,为再评价埋下伏笔。

过渡:北魏以武立国,入主中原后,在北疆设置军镇以防备柔然,最重要的有沃野、怀朔、武川等六所,号称“六镇”。军镇将官多为宗室贵族子弟,升迁迅速。孝文帝迁都洛阳后,以“文”治国,“六镇”将士地位显著下降。

(二)“汉人胡化”

材料1 高欢(鲜卑名贺六浑,496年~547年)……家贫,在平城服役,富家娄氏(娄氏有奴隶千人,牛马以谷计算,不知确数)女爱他美貌,嫁给了他。高欢因此有马,得充函使(送信人)。他来回怀朔洛阳两地,前后六年,觉得还满意。他到洛阳归令史(小吏)麻祥管辖。一次麻祥给他肉吃,照例,应该立着吃表示敬意,他却坐着吃。麻祥怒,笞高欢四十。……六镇人被贱视,就这个例可以推知。

——范文澜《中国通史》(第2册),第676页

问题9:从高欢的经历中,你能看出北魏存在什么严重问题?

学生答后,点出孝文帝迁都三十年后(523年)就爆发六镇起义并促使北魏灭亡的史实。

设计意图:了解高欢这个典型人物的经历,为再评“汉化”举措做铺垫。

材料2 (554年西魏帝)复姓拓跋氏,九十九姓改为单者,皆复其旧。(洪迈曰:西魏以中原故家易赐蕃姓,如杨忠为普六茹氏,李虎、阎庆为大野氏,陆通为步六孤氏)

——摘自《资治通鉴》卷第一百六十五

材料3 北齐墓壁画中的“胡风”

太原北齐娄睿(531-570)墓壁画(略),太原北齐徐显秀(502-571)墓壁画(略)

——石金鸣主编:《壁上观——细读山西古代壁画》第78-79、138-150页

问题10:有史家认为,是孝文帝的急速汉化改革导致了北魏的灭亡,对此你怎么看?

设计意图:促进学生历史解释素养培养。可从以下方面引导学生思考:

(1)形成历史结果的是“合力”(恩格斯语)。北魏灭亡是多种因素促成的,不能简单归咎于汉化改革。

(2)改革要“善处反动”。孝文帝的改革事出空前,难免有一定的盲目性,带来很多弊病。[footnoteRef:7]钱穆说:“凡历史上有一番改进,往往有一度反动,不能因反动而归咎改进之本身;然亦须在改进中能善处反动方妙。”[footnoteRef:8] [7: 白寿彝主编:《中国通史·第5卷·三国两晋南北朝时期·上》(修订本),上海:上海人民出版社,2004年,第327页。] [8: 钱穆:《国史大纲》(修订本﹒上册),第290页。]

(3)长时段眼光。孝文帝深信鲜卑族必须汉化才能统一南北。他力图把胡人汉化法制化、常规化,使北方的胡汉差别日趋缩小,以至于融为一体。这种眼光是非常了不起的。[footnoteRef:9]从历史发展大势来看,北齐等朝形式上出现的鲜卑化,只是历史的一个短暂回流。 [9: 樊树志:《国史十六讲》,北京:中华书局,2006年,第83、86页。]

出示东晋十六国与隋时期少数民族分布图,引入本课小结。

学习任务6:了解“历史发展大势”,认识“中华的扩大”之另一面:隋唐帝国的出现

材料:东晋十六国时期少数民族分布与迁徙图(略)、隋时期少数民族分布与迁徙图(略)

老师结合上图,小结本课:

对比两幅地图,明显可见北方交融出一个崭新的“汉族”,这为隋朝统一奠定了坚实基础。

581年,北周大臣杨坚建立隋朝。杨坚有着汉族与鲜卑族的混合血统,自称出于汉族高门弘农杨氏,在他身上兼具汉人胡化、胡人汉化的双重色彩。[footnoteRef:10]这种汉人与胡人兼容的身份,也体现在李唐王室身上。有人统计,唐朝宰相369人中,胡人出身的有36人,占1/10。[footnoteRef:11]没有魏晋南北朝时期的民族大融合,就没有统一强盛的隋唐王朝。 [10: 樊树志:《国史十六讲》,第91页。] [11: 陈琳国、侯旭东主编:《中国大通史·魏晋南北朝》(上册),北京:学苑出版社,2017年,第39页。]

从长时段来看,魏晋南北朝时期是夹在秦汉和隋唐两个大统一时期之间、跨度约四百年的一个大分裂大动乱时期。这一时期也是从分裂走向统一的时期,更扩大了的“中华”又在隋、唐两代统一起来。

南朝以前,中国经济文化的主要基地只有一个黄河流域,经过南朝,长江流域也成为主要基地,中国经济文化的主要基地从此扩大了一倍,隋唐时期的繁荣就是在这个扩大的基地上产生的。[footnoteRef:12] [12: 范文澜:《中国通史·第二册》,第494页。]

设计意图:学生了解历史发展大势、提升认识,亦为学习下节课“隋唐盛世”做铺垫。

四、教学反思

1.认识“历史发展大势”是难点。本案例以“中华的崩溃和扩大”为线索串联教学内容,着重利用三国两晋南北朝王朝兴亡表、课堂小结等环节认知本时期“历史发展大势”。

2.历史课堂要有“人”。“人物-场景-体验-思辩”是联通古今、打动人心、涵育思维的一个途径。

(1)我们需要鲜活的历史。历史课不能没有历史人物和场景。王羲之《丧乱帖》、邓攸、高欢的史事、北魏孝子画像、北齐墓壁画等多个史料形象生动,弥补了教科书叙述的不足。历史是时光的旅行,生动的历史细节、典型人物的事迹是我们旅行途中所想要看到的。

(2)历史需要去感触。“上述场景中你感触最深的是?”“如果你是邓攸,当时你会怎么做?”之类的设问,有利于学生神入历史,感悟历史与人生。

(3)高中历史要在“思辩”处下功夫。“如何理解中华的扩大?”“是孝文帝的汉化改革导致了北魏的灭亡吗?”等问题,有助于冲击简单化思维,提高历史解释能力。

3.要有学术视野支撑。司马光《资治通鉴》、范文澜《中国通史》、钱穆《国史大纲》等著作对笔者启发较大。我们需要广泛阅读学术著作,精选史料创设场景,营造有“人”的历史课堂,此即学术视野、中学情怀(方军老师语)。

4.教学设计要有灵活性。

(1)将一些材料提前发给学生阅读,可增加课堂厚度。对设计中的个案、细节,根据学情斟酌增减。

(2)设计一些备用方案。学生在课堂上会解决一些问题,也可能会产生更多疑问,这自是我们所乐见的,设计一些备案也是应有之意。以下场景,是笔者的一些备案,供大家参考。

附录——可供选择的其他历史场景

一、内迁胡人

材料1 石勒是上党郡武乡县羯人,十四岁跟本邑商人到洛阳贩卖货物,后来代父当部落小帅,在商人郭敬、地主宁驱家作田客。晋惠帝末年,并州荒乱,石勒和本族人出外逃生,穷极无法又回来依靠宁驱。晋官吏想缚石勒去出卖,赖宁驱保护得免。石勒出外求食,路上遇到郭敬,哭拜诉说自己饥寒没有生路,郭敬给他食物和衣服。并州刺史司马腾派兵大捉诸胡人,两人一枷,押到冀州去出卖,石勒也被捉去,卖给山东茌平县地主师欢家为耕奴,后被释免,给人家当庸工,又被乱军捉获。石勒设法逃走,因为没有生路可走,约集王阳等八骑为劫盗,后招集山野亡命之徒,成立一支凶悍的军队,建立后赵政权。

——摘编自范文澜:《中国通史》(第2册),第399、410-411页

材料2 鲜卑发式、服饰、官名

——阎步克:《中国古代史》(上)课件

二、胡汉隔阂

材料 (319年)(慕容)廆以高瞻为将军,瞻称疾不就,廆数临候之,抚其心曰:“君之疾在此,不在他也。今晋室丧乱,孤欲与诸君共清世难,翼戴帝室。君中州望族,宜同斯愿,奈何以华、夷之异,介然疏之哉!夫立功立事,惟问志略何如耳,华、夷何足问乎!”瞻犹不起,廆颇不平。龙骧主簿宋该,与瞻有隙,劝廆除之,廆不从。瞻以忧卒。

——《资治通鉴》卷第九十一

三、保守与激进

1.保守

材料1 261年,力微遣长子沙漠汗到魏都洛阳当质子……晋武帝时,沙漠汗归国,诸部大人在路上迎接。沙漠汗用弹弓射落飞鸟,诸部大人大惊,说他学得晋人的异法怪术,如果即位,一定要改革旧俗,对大人们不利。力微也怀疑沙漠汗晋化,允许诸部大人在路上杀死沙漠汗。

——魏收《魏书·帝纪一》,参考范文澜《中国通史》(第2册)改写

材料2 贺狄干久在长安,常幽闭,因习读经史,举止如儒者。及还(407年),魏主珪见其言语衣服皆类秦人,以为慕而效之,怒,并其弟归杀之。

——《资治通鉴》卷第一百一十四

2.激进

材料3 (494年11月)魏主欲变易旧风,壬寅,诏禁士民胡服。国人多不悦。……(495年)六月,己亥,下诏:“不得为北俗之语于朝廷。违者免所居官。”……丙辰,诏:“迁洛之民死,葬河南,不得还北。”于是代人迁洛者悉为河南洛阳人。

——《资治通鉴》卷第一百三十九~卷一百四十

材料4 魏太子恂不好学,体素肥大,苦河南地热,常思北归。魏主赐之衣冠,徇常私着胡服。……(496年)八月,戊戌,帝如嵩高,恂与左右密谋,召牧马轻骑奔平城……甲寅,入宫,引见恂,数其罪,亲与咸阳王禧等更代杖之百余下,扶曳出外,囚于城西,月余乃能起。……(十二月)丙寅,废恂为庶人。

——《资治通鉴》卷第一百四十

四、“步六孤”与“陆”:改姓与复姓

材料1 (步六孤)叡始十馀岁,袭爵抚军大将军、平原王。沉雅好学,折节下士。年未二十,时人便以宰辅许之。娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖未改其姓。

——《魏书》卷四十

材料2 (496年正月)魏主下诏……改拔拔氏为长孙氏,达奚氏为奚氏,乙旃氏为叔孙氏,丘穆陵氏为穆氏,步六孤氏为陆氏,贺赖氏为贺氏,独孤氏为刘氏,贺楼氏为楼氏,勿忸于氏为于氏,尉迟氏为尉氏;其馀所改,不可胜纪。

——《资治通鉴》卷第一百四十

材料3 (554年西魏帝)复姓拓跋氏,九十九姓改为单者,皆复其旧。魏初统国三十六,大姓九十九,后多灭绝。泰乃以诸将功高者为三十六姓,次者为九十九姓,所将士卒亦改从其姓。(洪迈曰:西魏以中原故家易赐蕃姓,如……杨忠为普六茹氏……李虎、阎庆为大野氏……陆通为步六孤氏……)

——《资治通鉴》卷第一百六十五

材料4 (580年十二月)癸亥,周诏诸改姓者,宜悉复旧。甲子,周以大丞相坚为相国,总百揆……

——《资治通鉴》卷第一百七十四

五、通婚:文献与考古史料之互证

材料1 魏旧制:王国舍人(谓诸王妃嫔)皆应娶八族(即自代来八姓)及清修之门。威阳王禧娶隶户(没入为奴隶之户)为之,帝深责之;因下诏为六弟聘室:“前都所纳,可为妾媵。咸阳王禧,可聘故颍川太守陇西李辅女;河南王干,可聘故中散大夫代郡穆明乐女;广陵王羽,可聘骠骑咨议参军荥阳郑平城女;颍川王雍,可聘故中书博士范阳卢神宝女;始平王勰,可聘廷尉卿陇西李冲女;北海王详,可聘吏部郎中荥阳郑懿女。”

——《资治通鉴》卷第一百四十

材料2 彭城武宣王妃李氏墓志铭

材料3 我们从这个墓志可以看到元氏宗室亲王娶了崔、卢、李、郑四家的某一家的女儿的时候,实际和这四家都联上了姻。……元勰和李媛华所生的儿子元子讷,又娶了他舅舅李休纂的女儿为妻;他们所生的女儿元季瑶又嫁与他舅舅李延实的儿子李彧为妻,都是姑表兄弟姊妹结婚,亲上加亲。

——王仲荦:《魏晋南北朝史》,第521页

六、鲜卑语与琵琶

材料1 齐朝有一士大夫,尝谓吾曰:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”

——颜之推:《颜氏家训·教子篇》

材料2 跟随高欢立武功的鲜卑人,到儿子一辈,不武又不文,只能说鲜卑语,爱听弹琵琶,比起第一次南迁不武能文的鲜卑人来,抵抗被融化的力量更显得薄弱。鲜卑人对汉士族,还有一种自卑感。齐娄太后为博陵王高济娶崔氏女为妃,敕高济说,好好做样子,不可使崔家笑话你。其他功臣得汉士族女为妻,便自觉荣幸。他们依靠政权维持自己的社会地位,高氏政权消灭后,六镇流民也就不见了。

——范文澜:《中国通史》(第2册),第676-677页

材料3 自隋室代周,鲜卑人皆与汉人同化,鲜卑语亦渐趋消歇。《汉书·武帝纪》:“天汉二年,贰师将军三万骑出酒泉,与右贤王战于天山。”颜师古注:“即祁连山也。匈奴谓天为祁连,今鲜卑语尚然。”是唐初犹存鲜卑语,此后故书雅记中绝无鲜卑语之记载,盖久已湮灭矣。

——缪钺:《缪钺全集·第1卷》,石家庄:河北教育出版社,2004年,第276~277页。

七、姓望氏族

材料1

——唐耕耦、陆宏基主编:《敦煌社会经济文献真迹释录(一)》,书目文献出版社,1986年,第95页

材料2 在《新集天下姓望氏族谱》中,洛州河南郡郡姓中有元、穆、丘、祝、古、山、独孤、贺兰、慕容、宇文、侯莫陈诸氏,可以证明都是鲜卑族姓。同时他们也迁到河东道、河北道、河南道诸州居住,成为当地的望族了,如河东道泽州高平郡有独孤氏,并州太原郡有尉迟氏,河北道冀州渤海郡有赫连氏、纥干氏,河南道许州颍川郡有豆卢氏,兖州太山郡有斛斯氏,徐州兰陵郡有万俟氏,可见鲜卑族望不仅居住两京,而且遍及大河南北了。……被列入为著姓郡望,那就是说他们在所居住地区,已拥有较高的经济地位、政治地位、社会地位,并具有较高深的汉文化修养,可以说不是很简单的事了。

——王仲荦:《隋唐五代史》(上),上海人民出版社,2003年,第519-520页

15

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进