苏教版八年级语文十七课《记承天寺夜游》

文档属性

| 名称 | 苏教版八年级语文十七课《记承天寺夜游》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 117.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-10-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

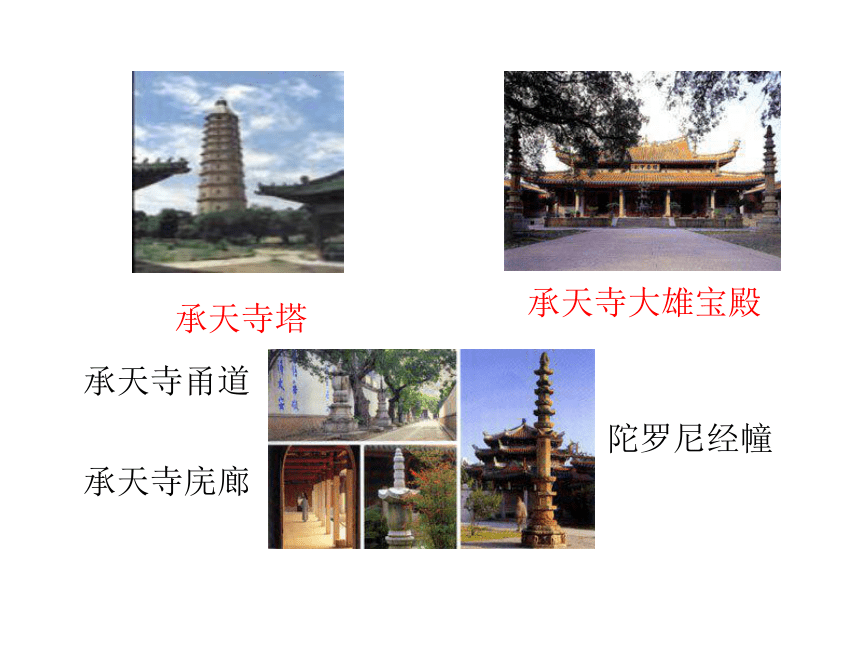

课件19张PPT。记承天寺夜游苏 轼

一、知识和能力

1.掌握与本文有关的文学常识。

2.背诵并默写全文。学习目标二、过程和方法

1.初步理解文章内容,分析作者此时的心情。

2.体会文章的含义及情致。三、情感态度和价值观

体会作者在文中体现出的特殊的

心情。 苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川人。北宋文学家,在诗词、散文方面都有很杰出的成就。与他的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。走近作者 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他

反对王安石的“新法”而被调

出京。神宗元丰二年(1079),因御史李定、何正臣等说他写

诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是历史上有名的“乌台诗

案”(乌台指当时的御史府)

出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥号“文忠公”。 一、生字解( )衣

藻荇( )

遂( )至

未寝( )

相与( )jiě xìnɡsuì qǐnyǔ预习检查 元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 阅读欣赏 1.文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请你找出相关的词语。 “遂至承天寺”“怀民亦未寝”“相与步于中庭”“但少闲人如吾两人者耳”探究学习 2.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。作者正是借“何夜” “何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。相与步于中庭。 3.文中哪些地方流露出作者作为一个“闲人”的“闲情”?表达了作者什么样的感情?人生的感慨 贬谪的悲凉

赏月的欣喜

漫步的悠闲①自嘲

②自豪

③自慰 4.苏轼的《记承天寺夜游》和柳宗元的《小石潭记》有何异同? 同:a.都是写景。前文摹写院中月光,后文摹写潭中景色。

b.都是景中寓情。都是借景抒情,抒写着自己的切身感受;都是托物言志,都因贬官排遣着自己内心的郁闷。

c.都运用了描写、衬托等手法。 不同:a.《小石潭记》一文,描写的是小石潭,以潭中的石、水来衬托,以潭四周的环境气氛来衬托心情;《记承天寺夜游》一文,描写的是月光,用积水空明与竹柏影来衬托月光,最主要的是用来衬托作者在贬谪中感慨微深而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。 b.《小石潭记》的写景方式是寓情于景,《记承天寺夜游》的写景方式是写景与抒情的有机结合。 c.两位作者所处的时代不同。 d.《小石潭记》中写道,“凄神寒骨,悄怆幽邃”“以其境过清,不可久居,乃记之而去”。《记承天寺夜游》一文中,这样写道:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表达的感情不同。让我们学会欣赏——

欣赏诗歌、欣赏美景……翼翼归鸟,

相林徘徊。 岂思失路,

欣及旧栖。 虽无昔侣,

众声每谐。 日夕气清,

悠然其怀。

——陶渊明面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。 罗丹 读《记承天寺夜游》,我懂得了:……收获1.抄写并背诵《记承天寺夜游》。

2.课外收集描写月色的诗词并背诵。

3.课外阅读苏轼的其他诗文。作业再见

一、知识和能力

1.掌握与本文有关的文学常识。

2.背诵并默写全文。学习目标二、过程和方法

1.初步理解文章内容,分析作者此时的心情。

2.体会文章的含义及情致。三、情感态度和价值观

体会作者在文中体现出的特殊的

心情。 苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川人。北宋文学家,在诗词、散文方面都有很杰出的成就。与他的父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,均在“唐宋八大家”之列。走近作者 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他

反对王安石的“新法”而被调

出京。神宗元丰二年(1079),因御史李定、何正臣等说他写

诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是历史上有名的“乌台诗

案”(乌台指当时的御史府)

出狱后贬为黄州团练副使。 之后他几经贬谪,直到宋徽宗接位,大赦天下,他才得到内徙的机会,但至常州便病逝了,时年66岁。死后谥号“文忠公”。 一、生字解( )衣

藻荇( )

遂( )至

未寝( )

相与( )jiě xìnɡsuì qǐnyǔ预习检查 元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。 念无与乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 阅读欣赏 1.文中并未直接叙述作者与张怀民的友情,但字里行间却可以看出两个人的亲密无间。请你找出相关的词语。 “遂至承天寺”“怀民亦未寝”“相与步于中庭”“但少闲人如吾两人者耳”探究学习 2.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你如何理解这句话的含义? 月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷的乐趣。作者正是借“何夜” “何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。 夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。相与步于中庭。 3.文中哪些地方流露出作者作为一个“闲人”的“闲情”?表达了作者什么样的感情?人生的感慨 贬谪的悲凉

赏月的欣喜

漫步的悠闲①自嘲

②自豪

③自慰 4.苏轼的《记承天寺夜游》和柳宗元的《小石潭记》有何异同? 同:a.都是写景。前文摹写院中月光,后文摹写潭中景色。

b.都是景中寓情。都是借景抒情,抒写着自己的切身感受;都是托物言志,都因贬官排遣着自己内心的郁闷。

c.都运用了描写、衬托等手法。 不同:a.《小石潭记》一文,描写的是小石潭,以潭中的石、水来衬托,以潭四周的环境气氛来衬托心情;《记承天寺夜游》一文,描写的是月光,用积水空明与竹柏影来衬托月光,最主要的是用来衬托作者在贬谪中感慨微深而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。 b.《小石潭记》的写景方式是寓情于景,《记承天寺夜游》的写景方式是写景与抒情的有机结合。 c.两位作者所处的时代不同。 d.《小石潭记》中写道,“凄神寒骨,悄怆幽邃”“以其境过清,不可久居,乃记之而去”。《记承天寺夜游》一文中,这样写道:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”表达的感情不同。让我们学会欣赏——

欣赏诗歌、欣赏美景……翼翼归鸟,

相林徘徊。 岂思失路,

欣及旧栖。 虽无昔侣,

众声每谐。 日夕气清,

悠然其怀。

——陶渊明面对逆境,要豁达开朗,乐观积极。 重要的,不是别人是否理解欣赏我们;而是我们能不能寻找到真正的自我。 生活中,不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。 罗丹 读《记承天寺夜游》,我懂得了:……收获1.抄写并背诵《记承天寺夜游》。

2.课外收集描写月色的诗词并背诵。

3.课外阅读苏轼的其他诗文。作业再见

同课章节目录

- 第一单元

- 一 七律·长征

- 二 《长征组歌》两首

- 三 老山界

- 四 草

- 五 《长征》节选

- 诵读欣赏

- 第二单元

- 六 枣核

- 七 最后一课

- 八 始终眷恋着祖国

- 九 古诗四首(春望、泊秦淮、十一月四日风雨大作、过

- 十 晏子使楚

- 诵读欣赏

- 第三单元

- 十一 背影

- 十二 甜甜的泥土

- 十三 人琴俱亡

- 十四 我的母亲

- 十五 父母的心

- 诵读欣赏

- 第四单元

- 十六 小石潭记

- 十七 记承天寺夜游

- 十八 阿里山纪行

- 十九 美丽的西双版纳

- 二十 蓝蓝的威尼斯

- 诵读欣赏

- 第五单元

- 二十一 苏州园林

- 二十二 都市精灵

- 二十三 幽径悲剧

- 二十四 明天不封阳台

- 二十五 治水必躬亲

- 诵读欣赏

- 第六单元

- 二十六 从小就要爱科学

- 二十七 在太空中理家

- 二十八 奇妙的克隆

- 二十九 送你一束转基因花

- 三十 师生自荐课文

- 诵读欣赏