辽宁省凌源市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 辽宁省凌源市2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 09:13:06 | ||

图片预览

文档简介

辽宁省凌源市2021-2022学年高一上学期期中考试

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第1至9课。

一、选择题(本大题共25小题,每小题3分,共计75分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.在“天命玄鸟,降而生商”这种天命观的影响下,商人十分迷信鬼神。商王自称是上帝的儿子,即“下帝”,也称天子,凡决定政治事务都要通过占卜来进行决策。这说明我国古代早期政治制度的特点之一是

A.权力实现高度集中 B.贵族等级秩序森严

C.神权与王权相结合 D.以宗族关系为基础

2.《礼记·大传》中记载:“别子(嫡长子)为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也。宗其继别子之所自出者,百世不迁者也。”材料所反映的政治制度是

A.宗法制 B.分封制 C.禅让制 D.内外服制

3.在先秦文献中,“华”与“夏”初以单字出现,皆指中原人,与周边蛮夷戎狄相对应而称,“裔不谋夏,夷不乱华”。后来,周边异族与华夏族彼此吸收文化成分,逐渐“达其志,通其欲”。这一变化表明

A.族群矛盾基本解决 B.天下一统格局形成

C.民族文化遭到破坏 D.华夏认同观念强化

4.商鞅变法规定:强制大家庭拆散为个体小家庭;“废井田,开阡陌”,授田于百姓。据此可知,商鞅这些变法措施

A.缩小了百姓贫富差距 B.利于促进秦国小农经济的发展

C.摧毁了宗法分封制度 D.利于提高中央政府的集权程度

5.老子说“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“天下万物生于有,有生于无”。该思想

A.倡导战胜自然 B.凸显了法治精神 C.蕴含辩证思维 D.体现了家国统一

6.统一六国后,秦始皇规定了一系列礼仪与文书制度,如皇帝自称“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”等。这反映出皇帝制度的主要特征是

A.皇帝独尊 B.皇帝独裁 C.皇位世袭 D.中央集权

7.秦统一后,修建了以咸阳为中心的四通八达的交通网,既有直达九原的“直道”,又有攀越五岭的“新道”,从而把全国各地紧密联系起来。秦朝这一做法的主要目的是

A.维护社会稳定 B.加强皇权独尊 C.促进经济发展 D.巩固中央集权

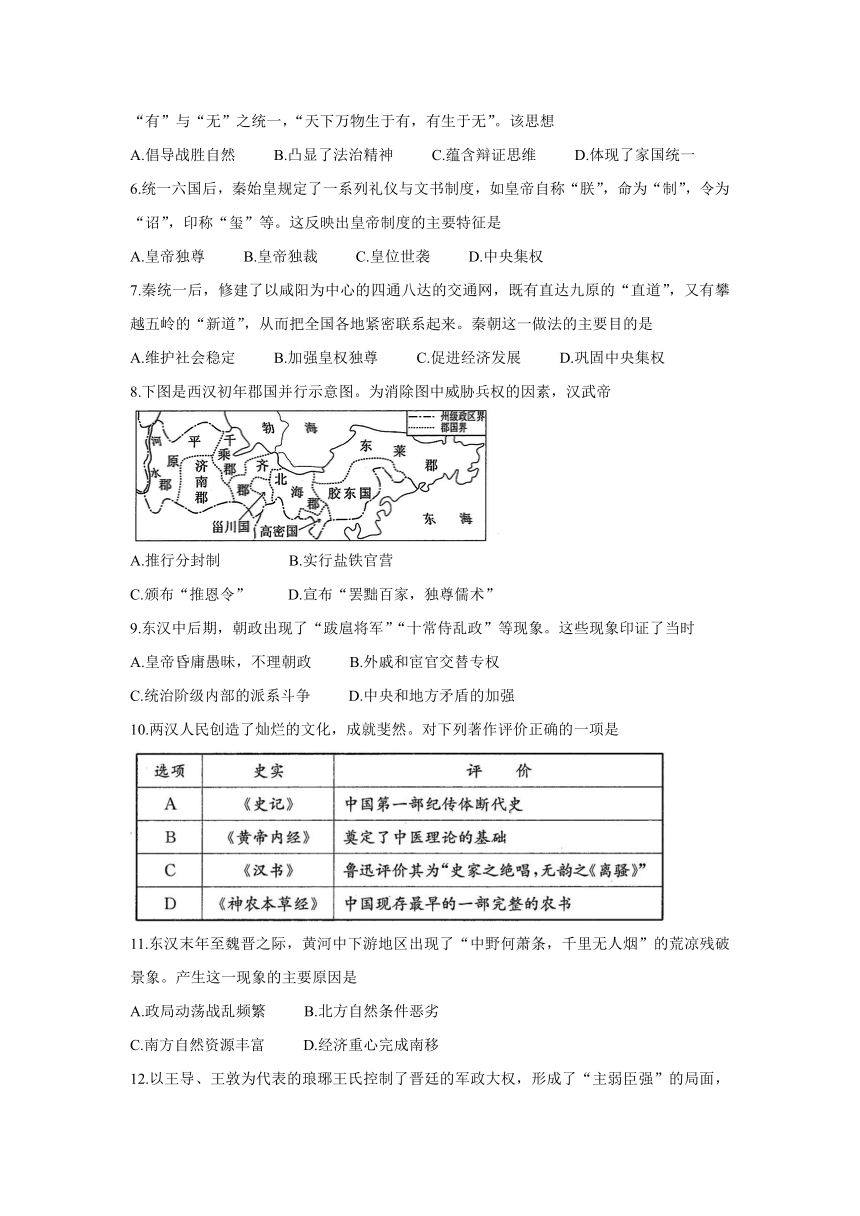

8.下图是西汉初年郡国并行示意图。为消除图中威胁兵权的因素,汉武帝

A.推行分封制 B.实行盐铁官营

C.颁布“推恩令” D.宣布“罢黜百家,独尊儒术”

9.东汉中后期,朝政出现了“跋扈将军”“十常侍乱政”等现象。这些现象印证了当时

A.皇帝昏庸愚昧,不理朝政 B.外戚和宦官交替专权

C.统治阶级内部的派系斗争 D.中央和地方矛盾的加强

10.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。对下列著作评价正确的一项是

11.东汉末年至魏晋之际,黄河中下游地区出现了“中野何萧条,千里无人烟”的荒凉残破景象。产生这一现象的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁 B.北方自然条件恶劣

C.南方自然资源丰富 D.经济重心完成南移

12.以王导、王敦为代表的琅琊王氏控制了晋廷的军政大权,形成了“主弱臣强”的局面,东晋政治陷入一种“不平常和不正常的状态”之中。这说明东晋门阀政治

A.有利于巩固中央集权 B.在一定程度上削弱了皇权

C.逐渐取代了皇权政治 D.是对皇权政治的有益补充

13.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A.三国鼎立局面出现 B.社会长期动荡不安

C.北方人口大量南迁 D.“丝绸之路”的开辟

14.古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”这反映出隋朝开通大运河的作用是

A.巩固了隋朝的统治 B.方便了隋炀帝南巡

C.加强了北部的边防 D.促进了南北经济交流

15.唐代诗人杜甫在《忆昔》中说道:“九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。……宫中圣人奏云门,天下朋友皆胶漆。”材料主要反映了唐朝

A.交通道路宽广 B.对外交往活跃 C.邻里关系友好 D.社会秩序安定

16.唐开元以后,边疆的募兵队伍渐增,但中央的军队却没有在质量上和数量上有所变通。据统计,当时藩镇驻军再加上其他边地兵力达49万,而京师和内地兵力总共才8万,不到边镇的1/6。这一状况

A.直接导致唐王朝的灭亡 B.表明唐朝军事实力强盛

C.为藩镇割据埋下了祸根 D.说明中央集权得到加强

17.魏晋南北朝时期官吏的选拔、任用和晋升的权力被世家大族所垄断,隋唐以后科举考试的开放性吸引了大批寒士进人国家政权,形成了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的现象。据此可知,隋唐科举制度

A.激发了百姓的责任感 B.促进了社会阶层流动

C.简化了官员选拔程序 D.提高了官员文化素质

18.中书门下两省虽相互制衡,却往往意见相左,互相推诿。于是产生了中书与门下长官共同议事的制度和机构,即“政事堂"。政事堂初设,仅仅是宰相集体议事的一个场所,而后逐渐成为唐王朝最高决策机关。据此可知,政事堂的发展有利于

A.分割宰相权力 B.体现近代民主议政 C.提高行政效率 D.避免出现决策失误

19.在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头。而在两税法实施后的一千多年中,按资产收税成为赋税变化的主流,土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据。这一变化

A.保证了农民生产时间 B.使政府财政收入明显下降

C.催生了新的经济因素 D.有利于放松人身依附关系

20.唐朝统治者以儒治外,以佛治内,并且尊崇道教。这反映了当时

A.儒释道思想的融合 B.佛教已开始传人中国

C.儒家思想受到冲击 D.儒本道末的指导思想

21.下图是敦煌壁画中的飞天形象。她姿态优美,手势纤巧,混合了印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素,真实地表现了人体美。由此可知,敦煌壁画

A.兼收并蓄 B.注重写实 C.技艺精湛 D.规模巨大

22.唐政府不仅采取了诸如任其往来贸易、开放官学等种种优惠措施,将大批外国商人、学者等吸引进来,还营造出宽松的环境使他们的才智能得到充分的发挥。这反映了唐朝

A.良好的文化氛围 B.开明的对外政策 C.发达的商品经济 D.频繁的对外交流

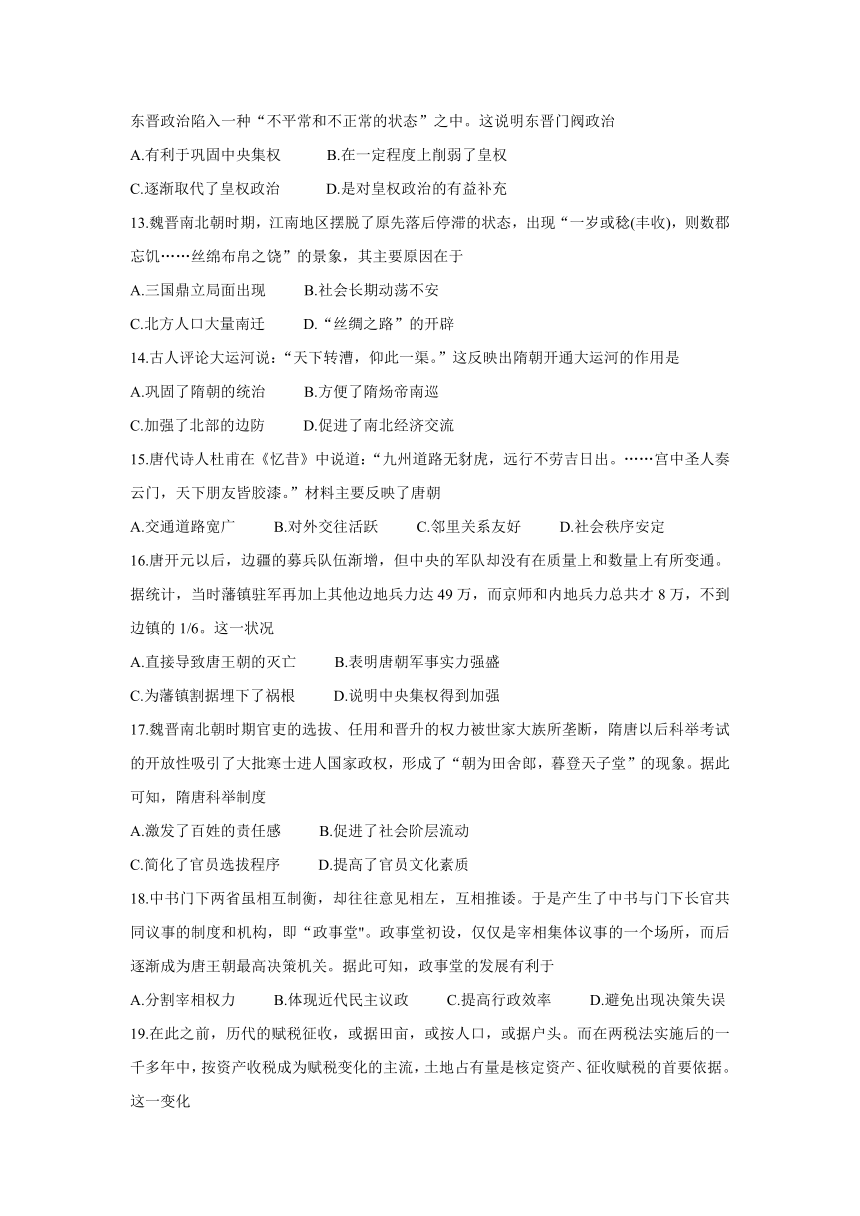

23.下图是中国某一时期的地方机构设置示意图。该朝代是

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

24.熙宁七年(1074年),宋神宗开始实行“将兵法”,把当地各部分禁军以及有战斗力的厢兵、蕃兵、乡兵等,混合编组为“将”,下设“指挥”,专门负责本单位军队的训练。这一改革

A.有利于提升军队的战斗力 B.消除了边境威胁

C.加强了政府对人民的控制 D.实现了富国强兵

25.两宋时期,某协议规定,“世世子孙,谨守臣节。每年皇帝生辰并正旦,遣使称贺不绝。岁贡银绢二十五万两匹”。这一内容出自

A.北宋与辽朝的协议 B.北宋与西夏的和议

C.金朝与辽朝的协议 D.南宋与金朝的和议

二、非选择题(本大题包括2小题,第26题12分,第27题13分,共25分。)

26.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

根据材料并结合所学知识,围绕中国古代选官制度的相关知识,自拟一个论题并加以论述。(12分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

27.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化改革运动,涉及当时社会的各个方面,变革了社会生产关系,促进了生产力的发展,对旧体制是一种很大的冲击,顺应了历史发展潮流,推动了社会进步。商鞅变法遵循功利原则,打破制度束缚,释放社会活力。在政治、经济、军事、社会组织等方面的改革措施适应了当时社会环境的要求,发挥出其跨时代的作用。

——摘编自张俊英邹璇《商鞅变法的当代价值与现实意义研究》

材料二

鲜卑拓跋部进入中原建立北魏政权,从家长奴隶制游牧部落,发展过渡到封建制定居从事农业或放牧的编户民,实行了一系列的封建化改革。孝文帝实行均田制,使得许多入主中原的少数民族成为均田户,加速了他们向封建化发展,起到了极大地作用。此外,租庸调制和三长制等也起到了强制流散农民定居,强化了基层地方管理,维护统治和社会秩序的作用。值得注意的是,北魏时期的登闻鼓制度就是在继承儒家“仁爱”思想的前提下,发展了平民直诉制度,尽管这一制度设计的初衷是为了鲜卑统治集团更好地控制地方的官吏,但客观上为平民更好地表达自己的利益诉求开拓了更新的、更直接的途径,促进了儒学理念对鲜卑族的思想文化的影响。

——摘编自龚荫《试论北魏封建化进程》等

(1)根据材料一,结合商鞅变法的内容分析其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏封建化改革的措施及其意义。(7分)

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第1至9课。

一、选择题(本大题共25小题,每小题3分,共计75分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.在“天命玄鸟,降而生商”这种天命观的影响下,商人十分迷信鬼神。商王自称是上帝的儿子,即“下帝”,也称天子,凡决定政治事务都要通过占卜来进行决策。这说明我国古代早期政治制度的特点之一是

A.权力实现高度集中 B.贵族等级秩序森严

C.神权与王权相结合 D.以宗族关系为基础

2.《礼记·大传》中记载:“别子(嫡长子)为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也。宗其继别子之所自出者,百世不迁者也。”材料所反映的政治制度是

A.宗法制 B.分封制 C.禅让制 D.内外服制

3.在先秦文献中,“华”与“夏”初以单字出现,皆指中原人,与周边蛮夷戎狄相对应而称,“裔不谋夏,夷不乱华”。后来,周边异族与华夏族彼此吸收文化成分,逐渐“达其志,通其欲”。这一变化表明

A.族群矛盾基本解决 B.天下一统格局形成

C.民族文化遭到破坏 D.华夏认同观念强化

4.商鞅变法规定:强制大家庭拆散为个体小家庭;“废井田,开阡陌”,授田于百姓。据此可知,商鞅这些变法措施

A.缩小了百姓贫富差距 B.利于促进秦国小农经济的发展

C.摧毁了宗法分封制度 D.利于提高中央政府的集权程度

5.老子说“正复为奇,善复为妖”,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。又以为世间事物均为“有”与“无”之统一,“天下万物生于有,有生于无”。该思想

A.倡导战胜自然 B.凸显了法治精神 C.蕴含辩证思维 D.体现了家国统一

6.统一六国后,秦始皇规定了一系列礼仪与文书制度,如皇帝自称“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”等。这反映出皇帝制度的主要特征是

A.皇帝独尊 B.皇帝独裁 C.皇位世袭 D.中央集权

7.秦统一后,修建了以咸阳为中心的四通八达的交通网,既有直达九原的“直道”,又有攀越五岭的“新道”,从而把全国各地紧密联系起来。秦朝这一做法的主要目的是

A.维护社会稳定 B.加强皇权独尊 C.促进经济发展 D.巩固中央集权

8.下图是西汉初年郡国并行示意图。为消除图中威胁兵权的因素,汉武帝

A.推行分封制 B.实行盐铁官营

C.颁布“推恩令” D.宣布“罢黜百家,独尊儒术”

9.东汉中后期,朝政出现了“跋扈将军”“十常侍乱政”等现象。这些现象印证了当时

A.皇帝昏庸愚昧,不理朝政 B.外戚和宦官交替专权

C.统治阶级内部的派系斗争 D.中央和地方矛盾的加强

10.两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。对下列著作评价正确的一项是

11.东汉末年至魏晋之际,黄河中下游地区出现了“中野何萧条,千里无人烟”的荒凉残破景象。产生这一现象的主要原因是

A.政局动荡战乱频繁 B.北方自然条件恶劣

C.南方自然资源丰富 D.经济重心完成南移

12.以王导、王敦为代表的琅琊王氏控制了晋廷的军政大权,形成了“主弱臣强”的局面,东晋政治陷入一种“不平常和不正常的状态”之中。这说明东晋门阀政治

A.有利于巩固中央集权 B.在一定程度上削弱了皇权

C.逐渐取代了皇权政治 D.是对皇权政治的有益补充

13.魏晋南北朝时期,江南地区摆脱了原先落后停滞的状态,出现“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶”的景象,其主要原因在于

A.三国鼎立局面出现 B.社会长期动荡不安

C.北方人口大量南迁 D.“丝绸之路”的开辟

14.古人评论大运河说:“天下转漕,仰此一渠。”这反映出隋朝开通大运河的作用是

A.巩固了隋朝的统治 B.方便了隋炀帝南巡

C.加强了北部的边防 D.促进了南北经济交流

15.唐代诗人杜甫在《忆昔》中说道:“九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。……宫中圣人奏云门,天下朋友皆胶漆。”材料主要反映了唐朝

A.交通道路宽广 B.对外交往活跃 C.邻里关系友好 D.社会秩序安定

16.唐开元以后,边疆的募兵队伍渐增,但中央的军队却没有在质量上和数量上有所变通。据统计,当时藩镇驻军再加上其他边地兵力达49万,而京师和内地兵力总共才8万,不到边镇的1/6。这一状况

A.直接导致唐王朝的灭亡 B.表明唐朝军事实力强盛

C.为藩镇割据埋下了祸根 D.说明中央集权得到加强

17.魏晋南北朝时期官吏的选拔、任用和晋升的权力被世家大族所垄断,隋唐以后科举考试的开放性吸引了大批寒士进人国家政权,形成了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的现象。据此可知,隋唐科举制度

A.激发了百姓的责任感 B.促进了社会阶层流动

C.简化了官员选拔程序 D.提高了官员文化素质

18.中书门下两省虽相互制衡,却往往意见相左,互相推诿。于是产生了中书与门下长官共同议事的制度和机构,即“政事堂"。政事堂初设,仅仅是宰相集体议事的一个场所,而后逐渐成为唐王朝最高决策机关。据此可知,政事堂的发展有利于

A.分割宰相权力 B.体现近代民主议政 C.提高行政效率 D.避免出现决策失误

19.在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头。而在两税法实施后的一千多年中,按资产收税成为赋税变化的主流,土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据。这一变化

A.保证了农民生产时间 B.使政府财政收入明显下降

C.催生了新的经济因素 D.有利于放松人身依附关系

20.唐朝统治者以儒治外,以佛治内,并且尊崇道教。这反映了当时

A.儒释道思想的融合 B.佛教已开始传人中国

C.儒家思想受到冲击 D.儒本道末的指导思想

21.下图是敦煌壁画中的飞天形象。她姿态优美,手势纤巧,混合了印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素,真实地表现了人体美。由此可知,敦煌壁画

A.兼收并蓄 B.注重写实 C.技艺精湛 D.规模巨大

22.唐政府不仅采取了诸如任其往来贸易、开放官学等种种优惠措施,将大批外国商人、学者等吸引进来,还营造出宽松的环境使他们的才智能得到充分的发挥。这反映了唐朝

A.良好的文化氛围 B.开明的对外政策 C.发达的商品经济 D.频繁的对外交流

23.下图是中国某一时期的地方机构设置示意图。该朝代是

A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

24.熙宁七年(1074年),宋神宗开始实行“将兵法”,把当地各部分禁军以及有战斗力的厢兵、蕃兵、乡兵等,混合编组为“将”,下设“指挥”,专门负责本单位军队的训练。这一改革

A.有利于提升军队的战斗力 B.消除了边境威胁

C.加强了政府对人民的控制 D.实现了富国强兵

25.两宋时期,某协议规定,“世世子孙,谨守臣节。每年皇帝生辰并正旦,遣使称贺不绝。岁贡银绢二十五万两匹”。这一内容出自

A.北宋与辽朝的协议 B.北宋与西夏的和议

C.金朝与辽朝的协议 D.南宋与金朝的和议

二、非选择题(本大题包括2小题,第26题12分,第27题13分,共25分。)

26.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

根据材料并结合所学知识,围绕中国古代选官制度的相关知识,自拟一个论题并加以论述。(12分)

(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

27.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

商鞅变法是战国时期一次较为彻底的封建化改革运动,涉及当时社会的各个方面,变革了社会生产关系,促进了生产力的发展,对旧体制是一种很大的冲击,顺应了历史发展潮流,推动了社会进步。商鞅变法遵循功利原则,打破制度束缚,释放社会活力。在政治、经济、军事、社会组织等方面的改革措施适应了当时社会环境的要求,发挥出其跨时代的作用。

——摘编自张俊英邹璇《商鞅变法的当代价值与现实意义研究》

材料二

鲜卑拓跋部进入中原建立北魏政权,从家长奴隶制游牧部落,发展过渡到封建制定居从事农业或放牧的编户民,实行了一系列的封建化改革。孝文帝实行均田制,使得许多入主中原的少数民族成为均田户,加速了他们向封建化发展,起到了极大地作用。此外,租庸调制和三长制等也起到了强制流散农民定居,强化了基层地方管理,维护统治和社会秩序的作用。值得注意的是,北魏时期的登闻鼓制度就是在继承儒家“仁爱”思想的前提下,发展了平民直诉制度,尽管这一制度设计的初衷是为了鲜卑统治集团更好地控制地方的官吏,但客观上为平民更好地表达自己的利益诉求开拓了更新的、更直接的途径,促进了儒学理念对鲜卑族的思想文化的影响。

——摘编自龚荫《试论北魏封建化进程》等

(1)根据材料一,结合商鞅变法的内容分析其影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏封建化改革的措施及其意义。(7分)

同课章节目录