11十六年前的回忆 课件(68张PPT)

文档属性

| 名称 | 11十六年前的回忆 课件(68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 17:59:11 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

2

0

2

2

人教部编版语文

六年级下册

11 十六年前的回忆

学习内容

第一阶:课前预习

1.通读课文,概括课文的主要内容。

2.了解作者。

3.了解背景资料及文体知识——回忆录。

4.认写字词、理解词语。

本文记叙了“我”的父亲李大钊在局势和处境极其危险的情况下仍坚持党的工作,被捕时处变不惊,法庭上镇定、沉着,被害后全家人无比悲痛的事。作者通过对李大钊同志被捕前到被害后的回忆,展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念之情。

主要内容

生平简介:李星华,1911年11月出生于河北省乐亭县大黑坨村。1920年夏,随全家到北京定居。父亲牺牲后,辍学在家照顾母亲和妹妹。1931年复学。1940年与妹妹一起赴延安。1979年病故,终年68岁。

主要成就:中华人民共和国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。曾整理出版《白族民间故事传说集》,受到了国内外民间文学工作者的好评。

作者简介

李大钊简介:李大钊(1889—1927),字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国无产阶级革命家,中国最早的马克思主义者,中国共产党的创始人和早期领导人之一。

背景资料

1926年3月,李大钊领导并参加了北京人民反对帝国主义和反动军阀的斗争。北洋军阀段祺瑞执政府制造了“三一八”惨案,北京处于一片白色恐怖之中。之后,反动军阀多次通缉在北京坚持革命斗争的李大钊,但李大钊毫不畏惧,在极端危险的情况下仍然留在北京坚持革命工作。1927年4月26日,张作霖逮捕了李大钊等80余人。李大钊备受酷刑,但始终大义凛然,坚贞不屈。1927年4月28日,李大钊被军阀绞死。

背景资料

文体知识

回忆录分为两种,一种是关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备;另一种是自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。在我国,撰写回忆录的历史也十分悠久。儒家经典《论语》就是一部带有回忆录性质的著作。西汉史学家司马迁的《太史公自序》,就可以看作是一篇回忆录。古人撰写的一些吊唁文章和墓志铭,也带有回忆录的性质。

回忆录

我会写

稚

避

峻

啪

瞪

僻

瞅

靴

魔

刑

哼

绑

啃

袍

执

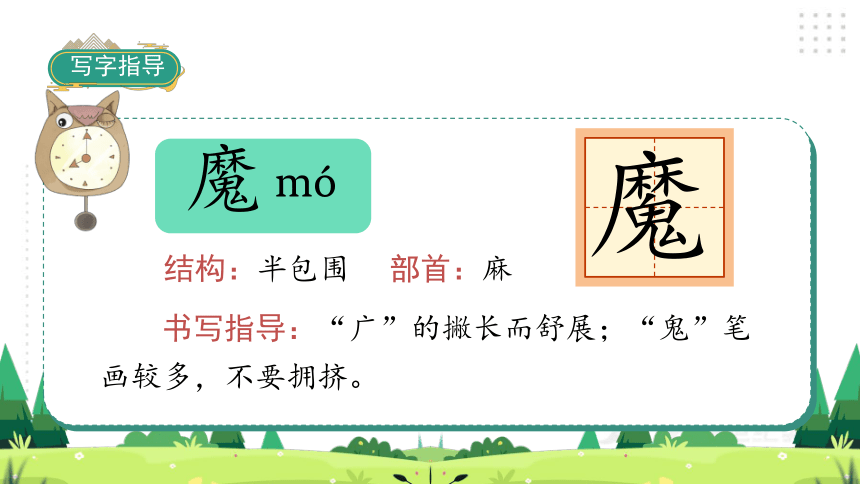

魔

mó

魔

结构:半包围

部首:麻

书写指导:“广”的撇长而舒展;“鬼”笔画较多,不要拥挤。

写字指导

哼

结构:左右

部首:口

书写指导:左部窄小偏上;右部上横稍长,上下对正。

hng

哼

写字指导

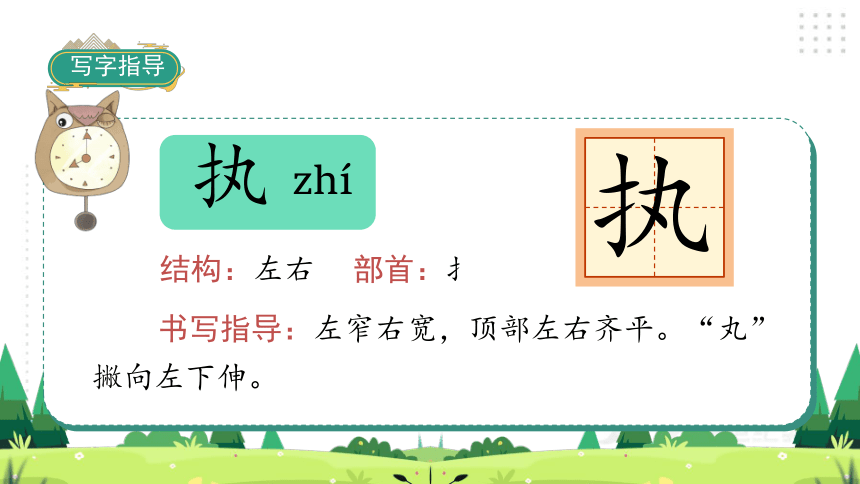

执

结构:左右

部首:扌

书写指导:左窄右宽,顶部左右齐平。“丸”撇向左下伸。

zhí

执

写字指导

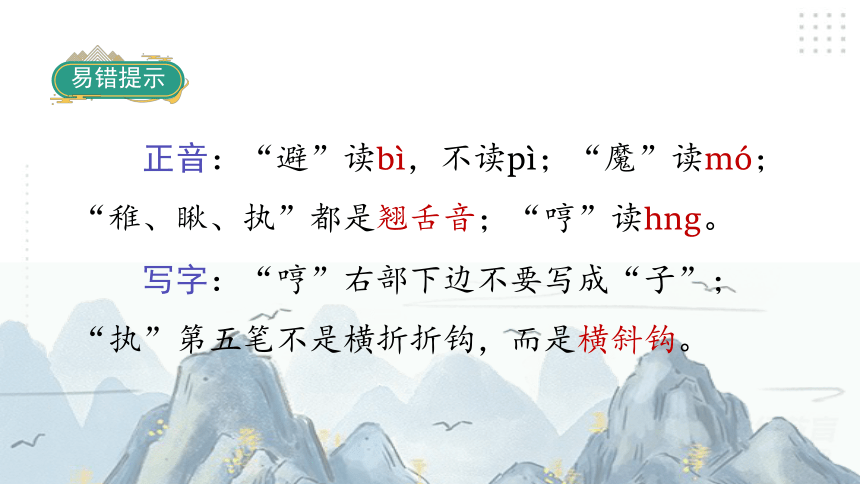

易错提示

正音:“避”读bì,不读pì;“魔”读mó;“稚、瞅、执”都是翘舌音;“哼”读hng。

写字:“哼”右部下边不要写成“子”;“执”第五笔不是横折折钩,而是横斜钩。

词语听写

幼稚 避免 严峻 僻静 魔鬼 苦刑 执行 埋头 含糊 局势 轻易 尖锐 冷笑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 过度 啪啦 瞪眼 瞅见 靴子 绑缚 啃老族 袍子

慈祥—和蔼 含糊—模糊 纷乱—杂乱

恐惧—恐怖 粗暴—粗野 严峻—严厉

残暴—残忍 沉着—冷静

含糊—清楚 粗暴—温和 残暴—仁慈

严峻—和气(轻微)

近义词

反义词

成语接龙

词语拓展

易如反掌

礼尚往来

来之不易

一拥而入

分庭抗礼

入木三分

掌上明珠

合而为一

珠联璧合

被难:因灾祸或重大变故而丧失生命。

慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。

幼稚:形容头脑简单或缺乏经验。 含糊:不明确;不清晰。

严峻:严厉;严肃。 僻静:(地方)偏僻清静。

一拥而入:形容很多人一下子挤了进来。

沉着:镇静;不慌不忙。

怒气冲冲:冲冲:形容愤怒、激动的样子。形容满脸的怒气,异常激动。

词语解释

学习内容

第二阶:阅读理解

1.课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事?

2.李大钊的精神品质是通过哪些描写表现出来的?

3.在文中画出描写李大钊言行、神态、外貌的语句,体会人物品质。

4.了解课文首尾呼应的表达方法,体会这种写法的好处。

自由读课文,思考:课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事?

内容理解

时间顺序

开篇

被捕前

被捕时

法庭上

被害后

按照这个顺序,课文主要写了李大钊的哪几件事?

时间顺序 具体事情

被捕前 父亲烧掉文件和书籍;工友阎振三被抓;父亲坚持留在北京。

被捕时 反动派到家里搜捕父亲,父亲被捕。

被审时 父亲在法庭上依然镇定、沉着。

被害后 全家得知父亲遇难的消息,很悲痛。

形势险恶、处境危险

写“我”永远忘不了十六年前父亲被害的那一天。

开篇(1)

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

形势险恶、处境危险

语言描写

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

想想父亲的这段话主要想表达什么?

我是不能轻易离开北京的。

我哪能离开呢?

——陈述句 强调不能离开的事实。

——反问句 更能表现出父亲对革命工

作的高度负责、忠于革命

的伟大品质。

被捕前(2~7)

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲对工作高度负责

联系上下文或结合自己查阅的相关资料,说一说当时的局势究竟有多严重,深入体会李大钊这句话所表现出的精神品质。

1926年3月18日,被鲁迅先生称为“民国以来最黑暗的一天”。这一天在北京发生了震惊中外的“三一八”惨案。段棋瑞执政府卫队向由李大钊同志领导的游行请愿的学生开枪,打死47人,伤200余人。

不是常对你说吗?

我哪能离开呢?

李大钊坚决不离开北京,不离开自己的工作岗位。

为了革命工作,他早已把个人安危置之度外,表现了他对革命高度负责的精神。

坚持到底

忠诚向党

形势险恶、处境危险

“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

父亲不慌不忙地向外走去。

父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。

言行、神态

想一想,你能从这些句子中感受到李大钊的什么品质,是从哪些词语中感受到的。

从李大钊同志的语言、动作和神态中可以看出他是一个无所畏惧的革命者。

被捕时(8~18)

读“被捕时”这一部分,想一想:这一部分,课文只用了这三句话来描写李大钊,对那些匪徒又是怎样描写的呢?

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。

“不要放走一个!”窗外响起粗暴的吼声。穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三∶“你认识他吗?”

“哼!你不认识?我可认识他。”侦探冷笑着,又吩咐他手下的那一伙,“看好,别让他自杀!”

残暴的匪徒把父亲绑起来,拖走了。

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……

几声尖锐的枪声,接着就是一阵纷乱的嘁叫。

父亲不慌不忙地向外走去。

敌人:虚张声势

父亲:不慌不忙

对比

动作、神态描写:临危不惧、处变不惊

敌人:兴师动众

父亲:严峻冷静

对比

父亲神态描写:从容淡定

……一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

外貌

、神态

法庭上(19~29)

没戴眼镜

乱蓬蓬的长头发

平静而慈祥的脸

暗示敌人对父亲施了重刑。

表明父亲经历残酷的折磨后依旧坚强。

父亲外貌和神态描写:坚强不屈、临危不惧

“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没关系。”

父亲的语言处处显示他想保护家人,字字都饱含着他对亲人的爱。此时,一位慈父形象又展现在了我们的眼前。

语言描写

作者通过语言、动作、神态和外貌描写,让我们体会到了李大钊同志忠于革命、临危不惧、坚贞不屈的革命品质,让我们感受到了李大钊同志既是一个伟大的革命者,又是一位有血有肉的慈父。这样的描写,使人物形象更加立体饱满,深深地印在我们心中。

小 结

本文的突出的表达特点是在叙述的过程中运用人物描写的多种方法,客观、立体地塑造了一位英雄父亲的形象。可以借助对李大钊的外貌、神态、语言和行为的描写体会他为理想而献身的精神品质。

落实语文要素

形势险恶、处境危险

写全家人得知父亲被害的消息后,无比悲痛的情形。

被害后(30~33)

我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。

父亲的死给亲人带来的巨大的悲痛。

形势险恶、处境危险

低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

前后照应 永远缅怀 激励后人

文章里还有几处地方运用了前后照应的写法,找出来,读一读。

如:“为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉”与前文中的“看他把书和有字的纸片投到火炉里去”相照应。

“可怕的一天果然来了”与前文中的“才过了两天,果然出事了”相照应。

“在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三”与前文中的“工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来”相照应。

文章巧妙地运用了前后照应的写法,找出一两处,说说这种写法的好处。

第6自然段写“父亲只好把一些书籍和文件烧掉”与第2自然段“看他把书和有字的纸片投到火炉里去”是前后照应的关系。这样写,使事情的来龙去脉更加清楚,增强了文章的真实感和感染力,更加突出当时社会局势的险峻。

第5自然段写“父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们”与第20自然段写的“我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,前一句的“慈祥”表现的是一位父亲对子女的关爱,后一句的“慈祥”则表现的是一位父亲在子女面前,面对敌人所表现出的一位革命者的坚定与平静,前后内容的呼应,使人物的形象更加丰满。

他是一个对革命事业无比忠诚的人。

他是一个沉着镇定、临危不惧的人。

他是一个关爱家人的人。

读完全文,你觉得李大钊是一个怎样的人?

女儿眼里的李大钊是一位怎样的父亲?

给予亲人信心和力量

对孩子慈爱

结构图示

父亲的被难日

忘不了1927年4月28日

局势严峻 工作紧张

被捕前

忠于革命

不慌不忙 态度严峻

被捕时

视死如归

平静慈祥 安定沉着

被审时

坚贞不屈

伤心过度 记住日期

被害后

为国捐躯

忠于革命 精神伟大

为国捐躯 品质崇高

十六年前的回忆

学习内容

第三阶:方法学用

1.如何在人物的描写中,体会人物的精神品质?

2.运用首尾呼应的表达方法来叙事。

如何在人物的描写中,体会人物的精神品质?

(1)关注描写人物语言的语句。“言为心声”,人物的语言往往能反映出人物的品质。如本文第7自然段中,“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢”,表现了李大钊一心考虑革命工作的需要,不顾自身安危,无私无畏的革命精神。

(2)关注描写人物神态、外貌的语句。通过人物的外貌和神态,也能看出人物的内心世界。从本文第20自然段的外貌描写“乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,能够看出李大钊面对敌人的酷刑坚贞不屈的内心世界和对亲人深沉的爱。

阅读方法

(3)关注描写人物动作的语句。人物的动作是人物思想性格的具体体现。如本文第11自然段中,“父亲不慌不忙地向外走去”,表现了李大钊临危不乱,把个人生死置之度外的大无畏的革命精神。

(4)关注周围人物的言行,在对比中体会人物品质。如本文“被捕时”这一部分内容中,将“匪徒”们的表现与父亲沉稳严峻的表现进行对比,通过分析不同表现背后的不同内心状态,我们就能感受到李大钊镇定从容、英勇无畏的精神品质。

阅读方法

,我永远忘不了那一天。 ,离现在已经十六年了。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“

。”

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈, 。”

前后照应 首尾呼应

1927年4月28日

那是父亲的被难日

昨天是几号?记住,昨天

是你爹被害的日子

昨天是4月28日

写作方法

写作方法

首尾呼应是指文章开头出现的事物或语句在文章的结尾处再次出现,使文章的开头和结尾相互关照,相互呼应。这种布局方式,能使文章结构严谨、内容完整、文气贯通,同时也能起到深化文章中心的作用。

那么,怎样运用首尾呼应的写法呢?

1.把好构思关。搭好写作框架,先确定开头交代什么,再确定结尾怎样呼应。

2.注意变化。首尾呼应不是简单的重复,要有内容或形式上的变化,如,开头提问,结尾回答;开头点题,结尾升华;开头叙述,结尾抒情。

第四阶:课后练习

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)生字检测。

(2)词语检测。

(3)课文内容检测。

课后习题1

有感情地朗读课文。

本文赞扬了革命先烈李大钊忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切怀念之情。本文是悼念文章,朗读基调应是悲痛的,语速要适中,语气要低沉些。描写父亲神态、语言的句子,要读得坚定有力。课文的最后三个自然段,描写了父亲遇害后全家人的悲痛心情,要带着沉痛、悲伤的感情来读。

课后习题2

默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

课文按照时间顺序写了以下几件事:父亲烧掉文件和书籍;工友阎振三被抓;父亲不顾亲友的劝说坚持留在北京;反动派到家里搜捕父亲,父亲面对危险处变不惊;父亲在法庭上被审时依然镇定、沉着;全家得知父亲遇难的消息。

给你印象最深的是哪件事?

给我印象最深的是被捕前的场景。一向慈祥的父亲突然含糊地回答女儿的问题,读到这里我有些奇怪,后来看到是因为军阀张作霖要派人检查,父亲为了避免党组织被破坏,所以烧毁书籍和文件。结合相关资料我知道,李大钊先生是中国共产党的主要创始人之一,负责党在北方的全面工作,这些被烧毁的书籍和文件,肯定都是非常重要的国家机密。从中我感受到父亲很爱子女,他为了保护女儿才不和她说这些。

我也对被捕前的事印象最深。李大钊先生明明有机会可以逃走,而他却选择了留下。他的朋友劝他离开北京,他拒绝了,母亲也几次劝他,可他都坚持不离开北京。从中我感受到了他对工作非常认真,可以说是忠于职守,有着视死如归、英勇无畏的伟大品质。

我对父亲被捕时的这件事印象最深。第8自然段中“可怕的一天果然来了”“短短的一则新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫”面对这样的情况,李大钊先生还能不慌不忙地向外走去,从中我感受到他是一个非常勇敢的人,临危不惧。结合相关资料我知道,他从在日本留学的时候就一直从事革命工作,多次领导并参加反对帝国主义和军阀统治的斗争活动,所以面对枪声,他才会这么的沉着冷静。

我也觉得李大钊同志是一个沉着冷静的人。但不一样的是,我对法庭上被审时的事情印象最深。第23自然段中“父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着,这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心”,从中我感受到李大钊先生是一个沉着冷静的人,是一个伟大的革命者。

课后习题3

下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲不慌不忙地向外走去。

课后习题3

下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲不慌不忙地向外走去。

第一句是对李大钊的外貌、神态描写,“乱蓬蓬的长头发”说明敌人对李大钊施了重刑,“平静”的神态表现了他经受折磨后依旧坚强,“慈祥”充分体现了他对亲人的爱。第二句是对李大钊的语言描写,“坚决”的语气,坚定地拒绝,表明李大钊面对越来越危急的局势,内心虽然承受着巨大的压力,却一心考虑革命工作的需要,不顾自身安危,表现了李大钊无私无畏的革命精神。第三句是对李大钊神态、动作的描写,表现了李大钊的临危不惧,展现了革命者的沉着、镇定。

课文中类似的句子还有:

①“他的神情非常安定,非常沉着。”这一句通过神态描写,表现了一位革命者在残酷的折磨下坚贞不屈的内心世界。

②“父亲立刻就会意了,接着说:‘她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人,我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。’”这一句用语言描写表现了李大钊不为自己辩护,只介绍家人的情况,想尽力保护家人。

③“父亲说完了这段话,又望了望我们。”这一句通过描述李大钊的一个不经意的动作“又望了望我们”,写出了李大钊内心深处对家人的不舍。课文通过多角度的描写,塑造了一位英雄父亲的形象。

课后习题4

课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有什么好处。

课文最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲被害的日子,这与课文的开头形成了照应关系。这样写使得课文首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

课后习题5

无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前赴后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

欢欢:刘胡兰是著名的革命先烈。她8岁上村小学,10岁参加儿童团。她1945年进入中共妇女干部训练班,后到山西省文水县云周西村任妇救会秘书。1946年加入中国共产党。15岁英勇就义,毛泽东主席知道后非常伤心,专门为刘胡兰题词:“生的伟大,死的光荣。”

乐乐:董存瑞是河北省张家口市怀来县人,出身于贫苦农民家庭,当过儿童团长,1945年参加八路军,1947年加入中国共产党。1948年5月25日,在解放隆化的战斗中,他手托炸药包炸毁敌桥头堡,用生命为部队开辟前进的道路,被授予“战斗英雄”“模范共产党员”称号。

美美:飞夺泸定桥,是红军长征中具有战略意义的重大胜利之一,发生1935年5月29日。28日早上,红四团接到上级命令:“29日早晨夺下泸定桥!”时间只剩下20多个小时了,红四团离泸定桥还240里。敌人的援兵正在对岸向泸定桥行进。抢在敌人前头,是我军战胜敌人的关键。红四团仅用了两个小时,便奇绝惊险地飞夺了泸定桥,粉碎了敌人的阴谋。这次胜利体现了红军无限忠于人民革命事业的大无畏精神。

随堂检测

一、看拼音写词语。

yòu zhì pì jìng

( ) ( )

mó guǐ yán jùn

( ) ( )

幼 稚

僻 静

魔 鬼

严 峻

随堂检测

二、读句子,选择正确的描写方法。(填序号)

A.语言描写 B.动作描写 C.心理描写 D.神态描写

1.他的神情非常安定,非常沉着。( )

2.“没有什么,不要怕,星儿,跟我到外面看看去。” ( )

3.我们心里都很不安,为这位工友着急。 ( )

4.我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。 ( )

D

A

C

B

三、根据课文内容填空。

这篇课文的作者是______,课文主要写李大钊同志牺牲前后的事,是按______、______、被审时、______的顺序记叙的,让我们感受到了李大钊同志____________的伟大精神和面对敌人________的高贵品质,表达了作者对父亲的____与__________。

李星华

被捕前

被捕时

被害后

忠于革命事业

坚贞不屈

敬仰

深切的怀念

随堂检测

随堂检测

四、课内阅读。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

“爹!”我忍不住喊出声来。母亲哭了,妹妹也跟着哭起来了。

“不许乱喊!”法官拿起惊堂木重重地在桌子上拍了一下。

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

随堂检测

1.文中画“——”的句子是对父亲 和 的描写。从这两处描写中可以感受到,法庭上的父亲内心 。

2.阅读下面的资料,完成练习。

资料:李大钊被捕后,受尽了敌人的残酷拷打和折磨,敌人惨无人道地把竹签敲进他的指缝里,最后竟剥去了他双手的指甲。

父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”是因为 。“平静”说明父亲

。

3.父亲的神情为什么是“非常安定,非常沉着”的?

4.父亲“瞅了瞅我们”,这是对父亲的动作描写,父亲这一“瞅”是期望“我们”

不要悲伤,在敌人面前不能表现出脆弱。

外貌

神态

坚定而平静

他遭受了酷刑

在经历了残酷的拷打和折磨后依旧坚强

他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

学习内容

第五阶:课外拓展

1.李大钊的名言。

2.李大钊狱中斗争的情况。

李大钊的名言

铁肩担道义,妙手著文章。

知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

最珍贵的是今天,最容易失去的也是今天。

人生最有趣的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。

我觉得人生求乐的方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。

课外拓展

课外拓展

李大钊狱中斗争的情况

李大钊从被捕到就义,在狱中共22天。敌人对他进行了多次审讯,施用了多种酷刑,电椅、老虎凳……最后竞残忍地拔去了他双手的指甲。李大钊坚贞不屈,没有向敌人泄露党的任何机密。他还用血迹斑斑的双手写下了《狱中自述》。敌人又采用利诱的办法,许以他高官厚禄,但是李大钊回答:“大丈夫生于世间,宁可粗布以御寒,糙食以当肉,安步以当车,就是断头流血也要保持气节!”

2

0

2

2

人教部编版语文

六年级下册

11 十六年前的回忆

学习内容

第一阶:课前预习

1.通读课文,概括课文的主要内容。

2.了解作者。

3.了解背景资料及文体知识——回忆录。

4.认写字词、理解词语。

本文记叙了“我”的父亲李大钊在局势和处境极其危险的情况下仍坚持党的工作,被捕时处变不惊,法庭上镇定、沉着,被害后全家人无比悲痛的事。作者通过对李大钊同志被捕前到被害后的回忆,展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念之情。

主要内容

生平简介:李星华,1911年11月出生于河北省乐亭县大黑坨村。1920年夏,随全家到北京定居。父亲牺牲后,辍学在家照顾母亲和妹妹。1931年复学。1940年与妹妹一起赴延安。1979年病故,终年68岁。

主要成就:中华人民共和国成立后,一直从事教学和民间文学研究工作。曾整理出版《白族民间故事传说集》,受到了国内外民间文学工作者的好评。

作者简介

李大钊简介:李大钊(1889—1927),字守常,直隶乐亭(今属河北)人。中国无产阶级革命家,中国最早的马克思主义者,中国共产党的创始人和早期领导人之一。

背景资料

1926年3月,李大钊领导并参加了北京人民反对帝国主义和反动军阀的斗争。北洋军阀段祺瑞执政府制造了“三一八”惨案,北京处于一片白色恐怖之中。之后,反动军阀多次通缉在北京坚持革命斗争的李大钊,但李大钊毫不畏惧,在极端危险的情况下仍然留在北京坚持革命工作。1927年4月26日,张作霖逮捕了李大钊等80余人。李大钊备受酷刑,但始终大义凛然,坚贞不屈。1927年4月28日,李大钊被军阀绞死。

背景资料

文体知识

回忆录分为两种,一种是关于一系列事件的记录,通常由参加者所写而不像历史那样拘于形式和完备;另一种是自传体描述,其口吻常闲逸而亲切,注意的焦点通常在作者所知的人物、事件或时代上。在我国,撰写回忆录的历史也十分悠久。儒家经典《论语》就是一部带有回忆录性质的著作。西汉史学家司马迁的《太史公自序》,就可以看作是一篇回忆录。古人撰写的一些吊唁文章和墓志铭,也带有回忆录的性质。

回忆录

我会写

稚

避

峻

啪

瞪

僻

瞅

靴

魔

刑

哼

绑

啃

袍

执

魔

mó

魔

结构:半包围

部首:麻

书写指导:“广”的撇长而舒展;“鬼”笔画较多,不要拥挤。

写字指导

哼

结构:左右

部首:口

书写指导:左部窄小偏上;右部上横稍长,上下对正。

hng

哼

写字指导

执

结构:左右

部首:扌

书写指导:左窄右宽,顶部左右齐平。“丸”撇向左下伸。

zhí

执

写字指导

易错提示

正音:“避”读bì,不读pì;“魔”读mó;“稚、瞅、执”都是翘舌音;“哼”读hng。

写字:“哼”右部下边不要写成“子”;“执”第五笔不是横折折钩,而是横斜钩。

词语听写

幼稚 避免 严峻 僻静 魔鬼 苦刑 执行 埋头 含糊 局势 轻易 尖锐 冷笑 残暴 匪徒 法庭 安定 占据 会意 过度 啪啦 瞪眼 瞅见 靴子 绑缚 啃老族 袍子

慈祥—和蔼 含糊—模糊 纷乱—杂乱

恐惧—恐怖 粗暴—粗野 严峻—严厉

残暴—残忍 沉着—冷静

含糊—清楚 粗暴—温和 残暴—仁慈

严峻—和气(轻微)

近义词

反义词

成语接龙

词语拓展

易如反掌

礼尚往来

来之不易

一拥而入

分庭抗礼

入木三分

掌上明珠

合而为一

珠联璧合

被难:因灾祸或重大变故而丧失生命。

慈祥:(老年人的态度、神色)和蔼安详。

幼稚:形容头脑简单或缺乏经验。 含糊:不明确;不清晰。

严峻:严厉;严肃。 僻静:(地方)偏僻清静。

一拥而入:形容很多人一下子挤了进来。

沉着:镇静;不慌不忙。

怒气冲冲:冲冲:形容愤怒、激动的样子。形容满脸的怒气,异常激动。

词语解释

学习内容

第二阶:阅读理解

1.课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事?

2.李大钊的精神品质是通过哪些描写表现出来的?

3.在文中画出描写李大钊言行、神态、外貌的语句,体会人物品质。

4.了解课文首尾呼应的表达方法,体会这种写法的好处。

自由读课文,思考:课文是按什么顺序写的?主要写了李大钊的哪几件事?

内容理解

时间顺序

开篇

被捕前

被捕时

法庭上

被害后

按照这个顺序,课文主要写了李大钊的哪几件事?

时间顺序 具体事情

被捕前 父亲烧掉文件和书籍;工友阎振三被抓;父亲坚持留在北京。

被捕时 反动派到家里搜捕父亲,父亲被捕。

被审时 父亲在法庭上依然镇定、沉着。

被害后 全家得知父亲遇难的消息,很悲痛。

形势险恶、处境危险

写“我”永远忘不了十六年前父亲被害的那一天。

开篇(1)

1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

形势险恶、处境危险

语言描写

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

想想父亲的这段话主要想表达什么?

我是不能轻易离开北京的。

我哪能离开呢?

——陈述句 强调不能离开的事实。

——反问句 更能表现出父亲对革命工

作的高度负责、忠于革命

的伟大品质。

被捕前(2~7)

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲对工作高度负责

联系上下文或结合自己查阅的相关资料,说一说当时的局势究竟有多严重,深入体会李大钊这句话所表现出的精神品质。

1926年3月18日,被鲁迅先生称为“民国以来最黑暗的一天”。这一天在北京发生了震惊中外的“三一八”惨案。段棋瑞执政府卫队向由李大钊同志领导的游行请愿的学生开枪,打死47人,伤200余人。

不是常对你说吗?

我哪能离开呢?

李大钊坚决不离开北京,不离开自己的工作岗位。

为了革命工作,他早已把个人安危置之度外,表现了他对革命高度负责的精神。

坚持到底

忠诚向党

形势险恶、处境危险

“没有什么,不要怕。星儿,跟我到外面看看去。”

父亲不慌不忙地向外走去。

父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。

言行、神态

想一想,你能从这些句子中感受到李大钊的什么品质,是从哪些词语中感受到的。

从李大钊同志的语言、动作和神态中可以看出他是一个无所畏惧的革命者。

被捕时(8~18)

读“被捕时”这一部分,想一想:这一部分,课文只用了这三句话来描写李大钊,对那些匪徒又是怎样描写的呢?

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫。

一会儿,外面传来一阵沉重的皮鞋声。

“不要放走一个!”窗外响起粗暴的吼声。穿灰制服和长筒皮靴的宪兵,穿便衣的侦探,穿黑制服的警察,一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来。他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

那个满脸横肉的便衣侦探指着父亲问阎振三∶“你认识他吗?”

“哼!你不认识?我可认识他。”侦探冷笑着,又吩咐他手下的那一伙,“看好,别让他自杀!”

残暴的匪徒把父亲绑起来,拖走了。

短短的一段新闻还没看完,就听见啪,啪……

几声尖锐的枪声,接着就是一阵纷乱的嘁叫。

父亲不慌不忙地向外走去。

敌人:虚张声势

父亲:不慌不忙

对比

动作、神态描写:临危不惧、处变不惊

敌人:兴师动众

父亲:严峻冷静

对比

父亲神态描写:从容淡定

……一拥而入,挤满了这间小屋。他们像一群魔鬼似的,把我们包围起来他们每人拿着一支手枪,枪口对着父亲和我。

父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

外貌

、神态

法庭上(19~29)

没戴眼镜

乱蓬蓬的长头发

平静而慈祥的脸

暗示敌人对父亲施了重刑。

表明父亲经历残酷的折磨后依旧坚强。

父亲外貌和神态描写:坚强不屈、临危不惧

“她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人。我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没关系。”

父亲的语言处处显示他想保护家人,字字都饱含着他对亲人的爱。此时,一位慈父形象又展现在了我们的眼前。

语言描写

作者通过语言、动作、神态和外貌描写,让我们体会到了李大钊同志忠于革命、临危不惧、坚贞不屈的革命品质,让我们感受到了李大钊同志既是一个伟大的革命者,又是一位有血有肉的慈父。这样的描写,使人物形象更加立体饱满,深深地印在我们心中。

小 结

本文的突出的表达特点是在叙述的过程中运用人物描写的多种方法,客观、立体地塑造了一位英雄父亲的形象。可以借助对李大钊的外貌、神态、语言和行为的描写体会他为理想而献身的精神品质。

落实语文要素

形势险恶、处境危险

写全家人得知父亲被害的消息后,无比悲痛的情形。

被害后(30~33)

我看到报上用头号字登着“李大钊等昨已执行绞刑”,立刻感到眼前蒙了一团云雾,昏倒在床上了。母亲伤心过度,昏过去三次,每次都是刚刚叫醒又昏过去了。

父亲的死给亲人带来的巨大的悲痛。

形势险恶、处境危险

低声对母亲说:“妈,昨天是4月28日。”1927年4月28日,我永远忘不了那一天。那是父亲的被难日,离现在已经十六年了。

前后照应 永远缅怀 激励后人

文章里还有几处地方运用了前后照应的写法,找出来,读一读。

如:“为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉”与前文中的“看他把书和有字的纸片投到火炉里去”相照应。

“可怕的一天果然来了”与前文中的“才过了两天,果然出事了”相照应。

“在军警中间,我发现了前几天被捕的工友阎振三”与前文中的“工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来”相照应。

文章巧妙地运用了前后照应的写法,找出一两处,说说这种写法的好处。

第6自然段写“父亲只好把一些书籍和文件烧掉”与第2自然段“看他把书和有字的纸片投到火炉里去”是前后照应的关系。这样写,使事情的来龙去脉更加清楚,增强了文章的真实感和感染力,更加突出当时社会局势的险峻。

第5自然段写“父亲一向是慈祥的,从没有骂过我们,更没有打过我们”与第20自然段写的“我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,前一句的“慈祥”表现的是一位父亲对子女的关爱,后一句的“慈祥”则表现的是一位父亲在子女面前,面对敌人所表现出的一位革命者的坚定与平静,前后内容的呼应,使人物的形象更加丰满。

他是一个对革命事业无比忠诚的人。

他是一个沉着镇定、临危不惧的人。

他是一个关爱家人的人。

读完全文,你觉得李大钊是一个怎样的人?

女儿眼里的李大钊是一位怎样的父亲?

给予亲人信心和力量

对孩子慈爱

结构图示

父亲的被难日

忘不了1927年4月28日

局势严峻 工作紧张

被捕前

忠于革命

不慌不忙 态度严峻

被捕时

视死如归

平静慈祥 安定沉着

被审时

坚贞不屈

伤心过度 记住日期

被害后

为国捐躯

忠于革命 精神伟大

为国捐躯 品质崇高

十六年前的回忆

学习内容

第三阶:方法学用

1.如何在人物的描写中,体会人物的精神品质?

2.运用首尾呼应的表达方法来叙事。

如何在人物的描写中,体会人物的精神品质?

(1)关注描写人物语言的语句。“言为心声”,人物的语言往往能反映出人物的品质。如本文第7自然段中,“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢”,表现了李大钊一心考虑革命工作的需要,不顾自身安危,无私无畏的革命精神。

(2)关注描写人物神态、外貌的语句。通过人物的外貌和神态,也能看出人物的内心世界。从本文第20自然段的外貌描写“乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸”,能够看出李大钊面对敌人的酷刑坚贞不屈的内心世界和对亲人深沉的爱。

阅读方法

(3)关注描写人物动作的语句。人物的动作是人物思想性格的具体体现。如本文第11自然段中,“父亲不慌不忙地向外走去”,表现了李大钊临危不乱,把个人生死置之度外的大无畏的革命精神。

(4)关注周围人物的言行,在对比中体会人物品质。如本文“被捕时”这一部分内容中,将“匪徒”们的表现与父亲沉稳严峻的表现进行对比,通过分析不同表现背后的不同内心状态,我们就能感受到李大钊镇定从容、英勇无畏的精神品质。

阅读方法

,我永远忘不了那一天。 ,离现在已经十六年了。

过了好半天,母亲醒过来了,她低声问我:“

。”

我又哭了,从地上捡起那张报纸,咬紧牙,又勉强看了一遍,低声对母亲说:“妈, 。”

前后照应 首尾呼应

1927年4月28日

那是父亲的被难日

昨天是几号?记住,昨天

是你爹被害的日子

昨天是4月28日

写作方法

写作方法

首尾呼应是指文章开头出现的事物或语句在文章的结尾处再次出现,使文章的开头和结尾相互关照,相互呼应。这种布局方式,能使文章结构严谨、内容完整、文气贯通,同时也能起到深化文章中心的作用。

那么,怎样运用首尾呼应的写法呢?

1.把好构思关。搭好写作框架,先确定开头交代什么,再确定结尾怎样呼应。

2.注意变化。首尾呼应不是简单的重复,要有内容或形式上的变化,如,开头提问,结尾回答;开头点题,结尾升华;开头叙述,结尾抒情。

第四阶:课后练习

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)生字检测。

(2)词语检测。

(3)课文内容检测。

课后习题1

有感情地朗读课文。

本文赞扬了革命先烈李大钊忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切怀念之情。本文是悼念文章,朗读基调应是悲痛的,语速要适中,语气要低沉些。描写父亲神态、语言的句子,要读得坚定有力。课文的最后三个自然段,描写了父亲遇害后全家人的悲痛心情,要带着沉痛、悲伤的感情来读。

课后习题2

默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事。

课文按照时间顺序写了以下几件事:父亲烧掉文件和书籍;工友阎振三被抓;父亲不顾亲友的劝说坚持留在北京;反动派到家里搜捕父亲,父亲面对危险处变不惊;父亲在法庭上被审时依然镇定、沉着;全家得知父亲遇难的消息。

给你印象最深的是哪件事?

给我印象最深的是被捕前的场景。一向慈祥的父亲突然含糊地回答女儿的问题,读到这里我有些奇怪,后来看到是因为军阀张作霖要派人检查,父亲为了避免党组织被破坏,所以烧毁书籍和文件。结合相关资料我知道,李大钊先生是中国共产党的主要创始人之一,负责党在北方的全面工作,这些被烧毁的书籍和文件,肯定都是非常重要的国家机密。从中我感受到父亲很爱子女,他为了保护女儿才不和她说这些。

我也对被捕前的事印象最深。李大钊先生明明有机会可以逃走,而他却选择了留下。他的朋友劝他离开北京,他拒绝了,母亲也几次劝他,可他都坚持不离开北京。从中我感受到了他对工作非常认真,可以说是忠于职守,有着视死如归、英勇无畏的伟大品质。

我对父亲被捕时的这件事印象最深。第8自然段中“可怕的一天果然来了”“短短的一则新闻还没看完,就听见啪,啪……几声尖锐的枪声,接着是一阵纷乱的喊叫”面对这样的情况,李大钊先生还能不慌不忙地向外走去,从中我感受到他是一个非常勇敢的人,临危不惧。结合相关资料我知道,他从在日本留学的时候就一直从事革命工作,多次领导并参加反对帝国主义和军阀统治的斗争活动,所以面对枪声,他才会这么的沉着冷静。

我也觉得李大钊同志是一个沉着冷静的人。但不一样的是,我对法庭上被审时的事情印象最深。第23自然段中“父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。他脸上的表情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着,这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心”,从中我感受到李大钊先生是一个沉着冷静的人,是一个伟大的革命者。

课后习题3

下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲不慌不忙地向外走去。

课后习题3

下面的句子描写了李大钊的外貌、神态和言行,读一读,再找出类似的句子体会他的品格。

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。我哪能离开呢?”

父亲不慌不忙地向外走去。

第一句是对李大钊的外貌、神态描写,“乱蓬蓬的长头发”说明敌人对李大钊施了重刑,“平静”的神态表现了他经受折磨后依旧坚强,“慈祥”充分体现了他对亲人的爱。第二句是对李大钊的语言描写,“坚决”的语气,坚定地拒绝,表明李大钊面对越来越危急的局势,内心虽然承受着巨大的压力,却一心考虑革命工作的需要,不顾自身安危,表现了李大钊无私无畏的革命精神。第三句是对李大钊神态、动作的描写,表现了李大钊的临危不惧,展现了革命者的沉着、镇定。

课文中类似的句子还有:

①“他的神情非常安定,非常沉着。”这一句通过神态描写,表现了一位革命者在残酷的折磨下坚贞不屈的内心世界。

②“父亲立刻就会意了,接着说:‘她是我最大的孩子。我的妻子是个乡下人,我的孩子年纪都还小,她们什么也不懂,一切都跟她们没有关系。’”这一句用语言描写表现了李大钊不为自己辩护,只介绍家人的情况,想尽力保护家人。

③“父亲说完了这段话,又望了望我们。”这一句通过描述李大钊的一个不经意的动作“又望了望我们”,写出了李大钊内心深处对家人的不舍。课文通过多角度的描写,塑造了一位英雄父亲的形象。

课后习题4

课文最后两个自然段与开头有什么联系?说说这样写有什么好处。

课文最后两个自然段写了父亲牺牲后全家人的悲痛心情,而且反复强调了父亲被害的日子,这与课文的开头形成了照应关系。这样写使得课文首尾呼应,结构严谨,更加突出了作者对父亲深切怀念的悲痛心情。

课后习题5

无数革命先烈为了民族解放和人民幸福,浴血奋战,前赴后继。李大钊、刘胡兰、董存瑞,还有飞夺泸定桥的红四团……他们在革命事业的道路上谱写了壮烈的篇章。查找资料,了解先烈的革命事迹,和同学交流。

欢欢:刘胡兰是著名的革命先烈。她8岁上村小学,10岁参加儿童团。她1945年进入中共妇女干部训练班,后到山西省文水县云周西村任妇救会秘书。1946年加入中国共产党。15岁英勇就义,毛泽东主席知道后非常伤心,专门为刘胡兰题词:“生的伟大,死的光荣。”

乐乐:董存瑞是河北省张家口市怀来县人,出身于贫苦农民家庭,当过儿童团长,1945年参加八路军,1947年加入中国共产党。1948年5月25日,在解放隆化的战斗中,他手托炸药包炸毁敌桥头堡,用生命为部队开辟前进的道路,被授予“战斗英雄”“模范共产党员”称号。

美美:飞夺泸定桥,是红军长征中具有战略意义的重大胜利之一,发生1935年5月29日。28日早上,红四团接到上级命令:“29日早晨夺下泸定桥!”时间只剩下20多个小时了,红四团离泸定桥还240里。敌人的援兵正在对岸向泸定桥行进。抢在敌人前头,是我军战胜敌人的关键。红四团仅用了两个小时,便奇绝惊险地飞夺了泸定桥,粉碎了敌人的阴谋。这次胜利体现了红军无限忠于人民革命事业的大无畏精神。

随堂检测

一、看拼音写词语。

yòu zhì pì jìng

( ) ( )

mó guǐ yán jùn

( ) ( )

幼 稚

僻 静

魔 鬼

严 峻

随堂检测

二、读句子,选择正确的描写方法。(填序号)

A.语言描写 B.动作描写 C.心理描写 D.神态描写

1.他的神情非常安定,非常沉着。( )

2.“没有什么,不要怕,星儿,跟我到外面看看去。” ( )

3.我们心里都很不安,为这位工友着急。 ( )

4.我紧跟在他身后,走出院子,暂时躲在一间僻静的小屋里。 ( )

D

A

C

B

三、根据课文内容填空。

这篇课文的作者是______,课文主要写李大钊同志牺牲前后的事,是按______、______、被审时、______的顺序记叙的,让我们感受到了李大钊同志____________的伟大精神和面对敌人________的高贵品质,表达了作者对父亲的____与__________。

李星华

被捕前

被捕时

被害后

忠于革命事业

坚贞不屈

敬仰

深切的怀念

随堂检测

随堂检测

四、课内阅读。

在法庭上,我们跟父亲见了面。父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

“爹!”我忍不住喊出声来。母亲哭了,妹妹也跟着哭起来了。

“不许乱喊!”法官拿起惊堂木重重地在桌子上拍了一下。

父亲瞅了瞅我们,没有说一句话。他的神情非常安定,非常沉着。他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

随堂检测

1.文中画“——”的句子是对父亲 和 的描写。从这两处描写中可以感受到,法庭上的父亲内心 。

2.阅读下面的资料,完成练习。

资料:李大钊被捕后,受尽了敌人的残酷拷打和折磨,敌人惨无人道地把竹签敲进他的指缝里,最后竟剥去了他双手的指甲。

父亲“没戴眼镜”“头发蓬乱”是因为 。“平静”说明父亲

。

3.父亲的神情为什么是“非常安定,非常沉着”的?

4.父亲“瞅了瞅我们”,这是对父亲的动作描写,父亲这一“瞅”是期望“我们”

不要悲伤,在敌人面前不能表现出脆弱。

外貌

神态

坚定而平静

他遭受了酷刑

在经历了残酷的拷打和折磨后依旧坚强

他的心被一种伟大的力量占据着。这个力量就是他平日对我们讲的——他对于革命事业的信心。

学习内容

第五阶:课外拓展

1.李大钊的名言。

2.李大钊狱中斗争的情况。

李大钊的名言

铁肩担道义,妙手著文章。

知识是引导人生到光明与真实境界的灯烛。

最珍贵的是今天,最容易失去的也是今天。

人生最有趣的事情,就是送旧迎新,因为人类最高的欲求,是在时时创造新生活。

我觉得人生求乐的方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来,一切苦境,都可由劳动解脱。

课外拓展

课外拓展

李大钊狱中斗争的情况

李大钊从被捕到就义,在狱中共22天。敌人对他进行了多次审讯,施用了多种酷刑,电椅、老虎凳……最后竞残忍地拔去了他双手的指甲。李大钊坚贞不屈,没有向敌人泄露党的任何机密。他还用血迹斑斑的双手写下了《狱中自述》。敌人又采用利诱的办法,许以他高官厚禄,但是李大钊回答:“大丈夫生于世间,宁可粗布以御寒,糙食以当肉,安步以当车,就是断头流血也要保持气节!”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐