15真理诞生于一百个问号之后 课件(54张PPT)

文档属性

| 名称 | 15真理诞生于一百个问号之后 课件(54张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 18:01:15 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

2

0

2

2

人教部编版语文

六年级下册

15真理诞生于一百个问号之后

学习内容

第一阶:课前预习

1.通读课文,概括课文的主要内容。

2.了解作者。

3.了解背景资料。

4.认写字词、理解词语。

本文开门见山,提出论点“真理诞生于一百个问号之后”,接下来通过三个不同人物遇到问题不放过,努力将“?”变成“!”的事例论述了这个观点,最后进行总结,指出只有见微知著、善于独立思考、具有锲而不舍精神的人,才有可能发现真理。

主要内容

生平简介:叶永烈(1940~2020),浙江温州人。1963年

毕业于北京大学化学系。

文学成就:著名科普作家、传记文学作家,是《十万个

为什么》的主要作者之一。其新版《小灵通漫游未来》

获第十三届中国图书奖。2005年获中国当代优秀传记文

学作家奖。

主要作品:科幻故事《小灵通漫游未来》;传记《历史选择了毛泽东》《毛泽东和蒋介石》等。

作者简介

背景资料

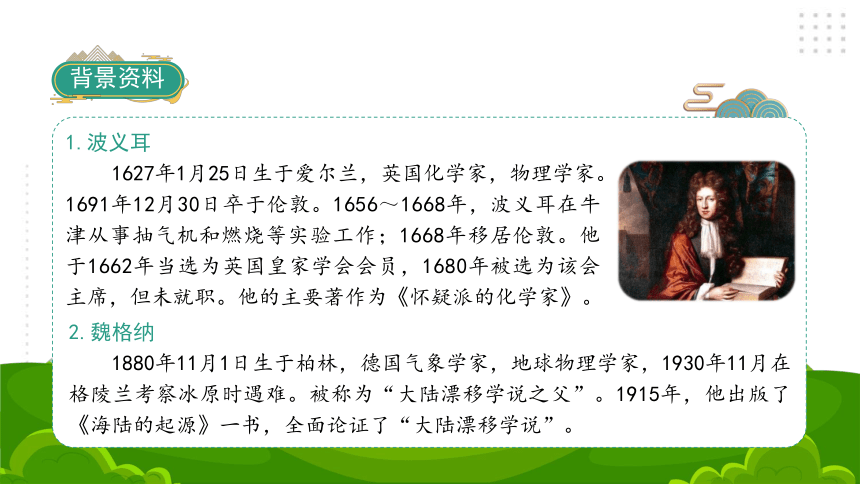

1.波义耳

1627年1月25日生于爱尔兰,英国化学家,物理学家。1691年12月30日卒于伦敦。1656~1668年,波义耳在牛津从事抽气机和燃烧等实验工作;1668年移居伦敦。他于1662年当选为英国皇家学会会员,1680年被选为该会主席,但未就职。他的主要著作为《怀疑派的化学家》。

2.魏格纳

1880年11月1日生于柏林,德国气象学家,地球物理学家,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。被称为“大陆漂移学说之父”。1915年,他出版了《海陆的起源》一书,全面论证了“大陆漂移学说”。

会写字

域

惯

圃

盐

溅

蕊

魏

搜

蚯

蚓

版

阶

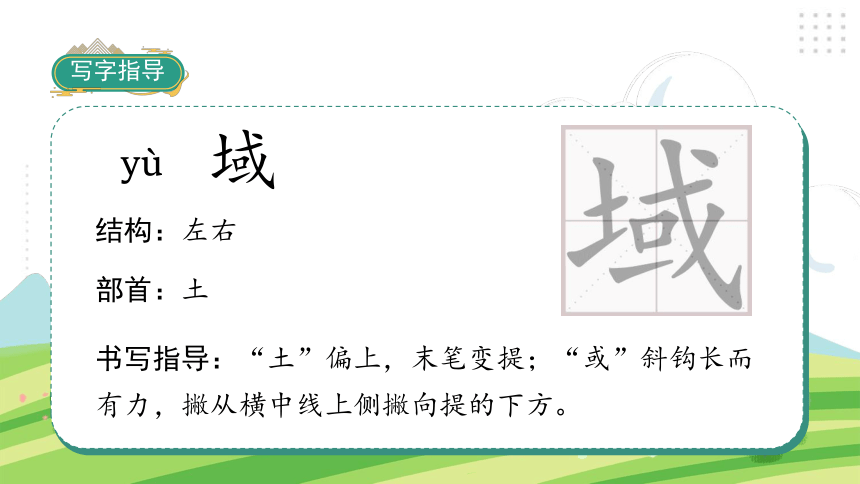

写字指导

结构:左右

部首:土

yù

域

书写指导:“土”偏上,末笔变提;“或”斜钩长而有力,撇从横中线上侧撇向提的下方。

书写指导

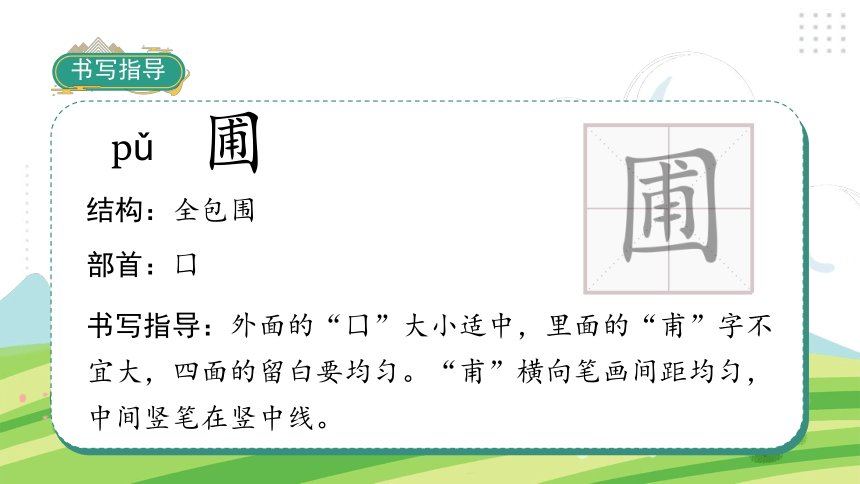

结构:全包围

部首:囗

pǔ

圃

书写指导:外面的“囗”大小适中,里面的“甫”字不宜大,四面的留白要均匀。“甫”横向笔画间距均匀,中间竖笔在竖中线。

写字指导

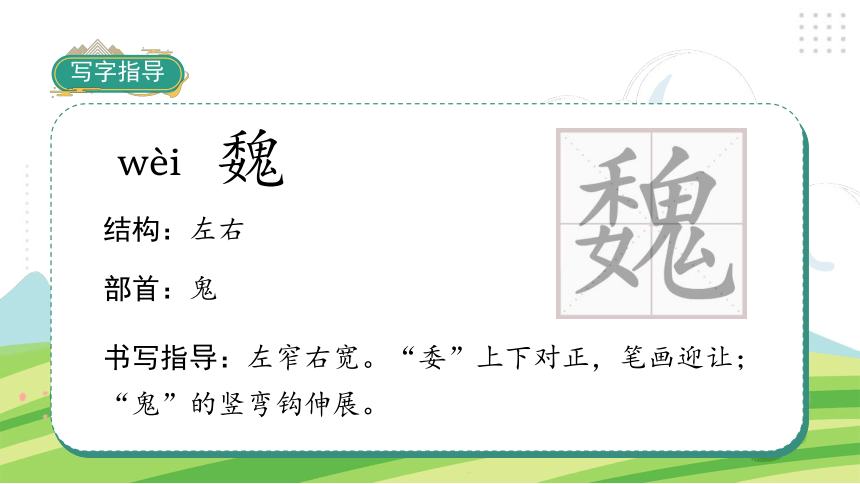

结构:左右

部首:鬼

wèi

魏

书写指导:左窄右宽。“委”上下对正,笔画迎让;“鬼”的竖弯钩伸展。

写字指导

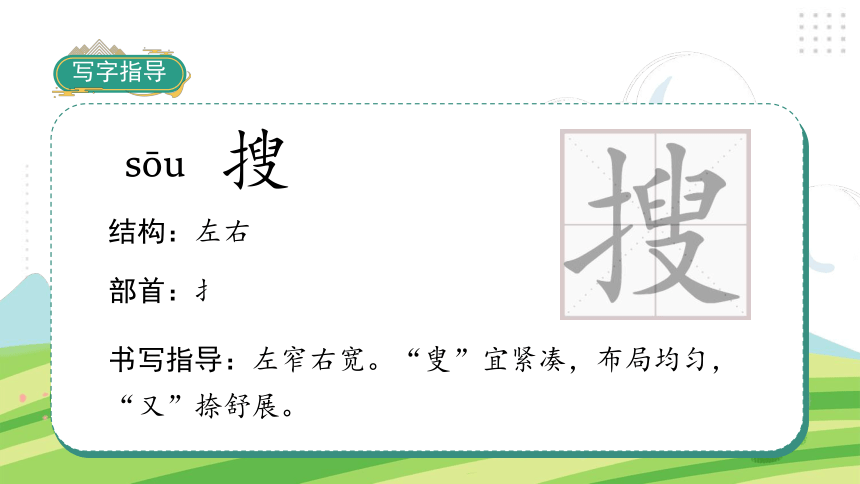

结构:左右

部首:扌

sōu

搜

书写指导:左窄右宽。“叟”宜紧凑,布局均匀,“又”捺舒展。

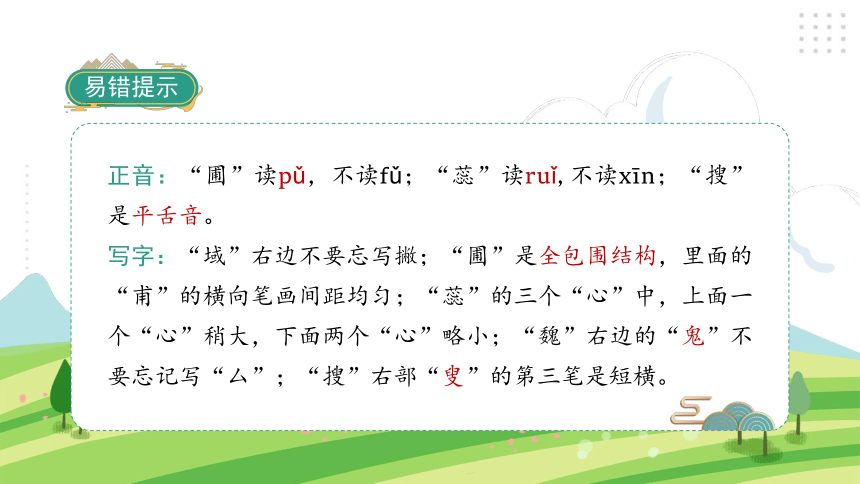

易错提示

正音:“圃”读pǔ,不读fǔ;“蕊”读ruǐ,不读xīn;“搜”是平舌音。

写字:“域”右边不要忘写撇;“圃”是全包围结构,里面的“甫”的横向笔画间距均匀;“蕊”的三个“心”中,上面一个“心”稍大,下面两个“心”略小;“魏”右边的“鬼”不要忘记写“厶”;“搜”右部“叟”的第三笔是短横。

s

词语听写

领域 司空见惯 真理 建树 疑问 敏感 提取

明显 无独有偶 无聊 不可思议 吻合 偶然

文献 证据 系统 整理 见微知著 灵感 机遇

花圃 食盐 溅起 花蕊 魏国 搜集 蚯蚓

版图 阶段

疑问——疑惑 司空见惯——屡见不鲜

敏感——敏锐 无独有偶——成双作对

敏感——迟钝 无独有偶——绝无仅有

独立——依赖 司空见惯——鲜为人知

近义词

反义词

司空见惯:司空,古代官名。司空经常看到,不足为奇。指某事常常见

到,不足为奇。

敏感:生理上或心理上对外界事物反应很快。

无独有偶:独,一个。偶,一双,一对。虽然罕见,但是不止一个,还

有一个可配对儿。

不可思议:形容对事物、情况或言行不可想象或难以理解。

见微知著:微,微小,隐约。著,明显。看到一点苗头,就能知道将来

的发展或问题的实质。

锲而不舍:锲,刻。舍,放弃,停止。不断地镂刻下去。比喻持之以恒,

坚持不懈。

词语解释

学习内容

第二阶:阅读理解

1.阅读课文的第1、2自然段,说说本文的主要观点是什么,这个观点的实质是什么。

2.说说课文围绕“真理诞生于一百个问号之后”讲了哪几件事,用自己的话概括。

3.课文是怎样用事例来说明观点的?

阅读课文的第1、2自然段,说说本文的主要观点是什么,这个观点的实质是什么。

有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。

观点:真理诞生于一百个问号之后。

实质:从常见的现象出发,不断发问,追根求源,最后找到真理。

再读课文第二部分,说说课文围绕“真理诞生于一百个问号之后”讲了哪几件事,用自己的话概括。

人物 现象 发明或发现

事例一

事例二

事例三

化学家波义耳

盐酸会使花瓣变红

石蕊试纸

地质学家魏格纳

南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分互相吻合

大陆漂移学说

睡眠研究专家

阿瑟林斯基

儿子睡觉时

眼球转动

脑电波的变化与做梦有关

第2自然段中的画横线的部分是什么意思?这样写有什么好处?

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

把一个抽象的道理,用直观形象的方法进行表述,给人留下了深刻的印象。

“?”:发现问题,不断地追问。

“!”:通过探索,解决了问题,发现了真理。

谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏锐地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。

课文是怎样用事例来说明观点的?

事例一

发现现象

这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

不断发问

这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。

反复试验

由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显,它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。

得出结论

说说作者是按照怎样的顺序写这个事例的?

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

无独有偶。20世纪初的一天,因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图,突然发现南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分,竟然不可思议地互相吻合!魏格纳被自己偶然的发现惊呆了。这不会是一种巧合吧?他将地图上的一块块陆地作了比较,结果发现,从海岸线的情形看,地球上所有的大陆都能较好地吻合在一起。病愈之后,魏格纳开始认真地研究这个有趣的现象。他阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据。他注意到,一位名叫米歇尔逊的生物学家发现,在美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓,而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,否则,蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋。1915年,魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

事例二

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

思考:蚯蚓的分布问题为什么能够成为地质学名著《海陆的起源》中的例证?

魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的……魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

蚯蚓的分布问题,本来属于生物学研究的范围,但是地质学家魏格纳却从生物学家米歇尔逊的发现中,推论蚯蚓的分布情况说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,将蚯蚓的地理分布作为地质学名著中的例证。

更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。一次,他发现儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪:为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?阿瑟林斯基带着一连串的疑问,对自己八岁的儿子进行了实验,结果表明:脑电波的变化与做梦有关。接着,他又对二十名成年人进行了反复的观察实验,最后得出结论:睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段。阿瑟林斯基的研究成果,成为心理学家研究做梦的重要依据。

事例三

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

通读全文,说说课文选取的三个事例有什么相同点和不同点。

相同点:①三个事例都能体现科学发现中的“见微知著、善于发问并不断探索”,紧扣课文的观点;②三个事例在表述时都采用了相同的顺序,先写“现象”,再写“问题”,最后结合“问题”写相关的发明或发现,也就是“真理”。这样的表述顺序使事例与观点在结构上形成了一致,也就产生了证明的关系。

不同点:①三个事例分属不同领域;②三项研究对应的成果有的是发现事物的规律,有的是发明了新的事物。

语文要素——体会文章是怎样用具体事例说明观点的

全文按照“提出观点—印证观点—总结观点”的思路展开。首先,课文选取的三个事例都能体现科学发现中的“见微知著、善于发问并不断探索”,紧扣课文的观点。其次,课文的三个事例在表述时都采用了相同的顺序:先写“现象”,着力突出其“细微”“司空见惯”;再写“问题”,突出“问题”与“现象”的关系;最后结合“问题”写相关的发明或发现,也就是所谓的“真理”。课文的主要观点正是从常见的现象出发,见微知著,善于发问并不断探索,进而发现真理,这样的表述顺序使事例与观点在结构上形成了一致,也就产生了证明关系。

找出课文在介绍三个事例时采用的过渡词句,说说这些词语还有哪些作用。

“无独有偶”

承上启下

“更有趣的是”

突出了三个事例的相似性,使三个事例形成一个有机的整体,说明作者紧扣课文的观点选择事例,能够更好地证明观点,增强了课文的说服力。

课文的第6自然段、第7自然段和开头提出的观点有什么关系?

课文第6自然段是用概括性的表述印证了开头提出的观点,并对前文进行了总结。第7自然段是对前文的论述的补充,作者重申自己的观点,又和开头相照应,使全文的论述更加严密、完整。

结构图示

真理诞生于一百个问号之后

盐酸使紫罗兰的花瓣变红

见微知著 善于发问 不断探索

提出观点

真理诞生于一百个问号之后

总结观点

追根求源悟真理

锲而不舍得真知

大陆能吻合在一起

睡觉时眼球转动

印证观点

抓住问题不放,反复实验研究

学习内容

第三阶:方法学用

用具体事例说明一个观点。

用具体事例说明一个观点,一般都先提出观点,然后用具体的事例说明道理,最后总结得到的启示。如,本文作者先提出自己的观点——真理诞生于一百个问号之后,然后用波义耳发现植物酸碱反应并发明石蕊试纸,魏格纳通过观察地图提出“大陆漂移学说”,阿瑟林斯基发现脑电波的变化与做梦有关三个具体事例论证这个观点是正确的,最后总结观点——“科学的灵感,绝不是坐等可以等来的”,而是给那些“善于独立思考”和“具有锲而不舍精神”的人的。这样写,行文思路清晰,说理鲜明,寓意深刻。

写作方法

写作方法

那么,运用这种方法要注意什么呢?

1.要掌握好结构,从整体上把握全文,做好“事”与“事”、“事”与“理”之间的过渡。

2.要摆清“事”与“理”的关系,所陈述的事例是为阐述的道理服务的,事例要真实可信,道理要简明扼要,突出主题。

第四阶:课后练习

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)生字检测。

(2)词语检测。

(3)课文内容检测。

课后习题1

默读课文,想想“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到了什么启发。

三个事例中提到的科学家发现真理的过程都是相同的:先偶然发现问题,并不断追问;再进行反复研究和实验;最后解决了问题,得出了结论。“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。”这就是课文题目的含义。这句话给我们带来很大的启发——只要敏锐地发现问题,坚持不懈地思考,深入地解决问题,就有可能发现真理。

课后习题2

为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?每个事例是按照怎样的顺序写的?

为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?

课文具体写了三件事:第一件事写的是英国著名的化学家波义耳偶然发现盐酸会使紫罗兰的花瓣变红,继而进行了许多实验,发现植物酸碱反应并发明了酸碱试纸;第二件事写的是魏格纳发现地球上所有的大陆都能较好地吻合在一起,又根据

蚯蚓的分布情况,得出“欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的”的结论,提出“大陆漂移学说”;第三件事写的是阿瑟林斯基发现儿子睡觉时眼珠会转动这一现象,进行反复的观察实验,最终发现脑电波的变化与做梦有关。

每个事例是按照怎样的顺序写的?

三个事例采用的叙述顺序相同,都是按照观察现象、提出问题、发明或发现这样的顺序来叙述的。

课后习题3

仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。

巧选材

这个小练笔要求运用具体事例来说明一个观点。如,在说明“有志者事竟成”这个观点时,先搜集相关的事例,可以是名人的事例,也可以是周围人真实的案例。如,爱迪生为了改良电灯,失败了无数次,但是他还是不肯放弃,最后成功改进了电灯;身残志

小练笔

坚的霍金患了“肌肉萎缩性脊髓侧索硬化症”,但他以顽强的意志和惊人的毅力,进入剑桥大学冈维尔与凯斯学院担任研究员,他的研究为今天我们理解黑洞和宇宙本源奠定了基础。

学写法

欢欢:选择的事例要恰当,能证明要说明的观点。

乐乐:可以列举多个事例,这样能更好地证明要说明的观点。

美美:如果事例都没有必然的联系,最好用恰当的过渡语将它们连起来,使主题更加鲜明、突出。

丽丽:要摆清“事”与“理”的关系,事例是为观点服务的,不能一味地列举事例,而忽略陈述观点。

写片段

有志者事竟成。

一个人坚持拼搏、奋斗,在风雨中勇往直前,就能获得成功,到达理想的彼岸。

司马迁饱览史书,走访民间,游历多年,搜集第一手史料,历经千难万苦,写成了第一部纪传体通史——《史记》。爱迪生为了找到寿命长的灯丝,经过无数次实验才取得成功,其艰辛可想而知。杂交水稻之父袁隆平不畏艰难,走荒野、入森林、到田间、查资料、想办法,终于培育出了杂交水稻,为世界四分之一的人口解决了温饱问题。

“有志者事竟成”,让我们为自己的志向努力奋斗吧!

随堂检测

一、看拼音写词语。

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

版图

苗圃

花蕊

蚯蚓

搜索

领域

习惯

食盐

miáo pǔ huā ruǐ qiū yǐn sōu suǒ

lǐng yù xí guàn shí yán bǎn tú

随堂检测

二、把下列词语补充完整,再选择合适的词语填空。

司( )见( ) 追( )求( ) 无( )有( )

见( )知( ) ( )而不( ) 不( )思( )

1.这件事情发展得这么快,简直( )。

2.我们见非洲人吃蚂蚁,大感惊奇,但导游却说,那在当地是

( )的事。

3.面对困难我们只有( )地找寻战胜它的方法,才能获得成功。

空

惯

根

源

独

偶

微

著

锲

舍

可

议

不可思议

司空见惯

锲而不舍

1.化学家波义耳偶然发现______会使花瓣变红,最后发明

了__________。

2.地质学家魏格纳从____________,推论______________

____________________。

3.俄裔美国睡眠研究专家阿瑟林斯基从儿子睡觉时眼球转

动这个现象中推断出__________和______的关系。

盐酸

石蕊试纸

蚯蚓的分布

欧洲大陆与美洲

眼珠转动

做梦

大陆本来是连在一起的

随堂检测

三、根据课文内容填空。

随堂检测

四、课内阅读。

在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不(神密、神秘),真理并不(遥远、很远)。只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你(解决、解答)了若干个问号之后,就有可能发现真理。

1.用“\”将括号中不恰当的词语划掉。

随堂检测

2.“这样的事例”在文中指( )(多选)

A. 化学家波义耳从紫罗兰遇盐酸会变色的现象中受启发发明了酸碱试纸。

B. 魏格纳通过蚯蚓的分布提出了“大陆漂移学说”。

C. 小孩睡觉时,眼珠忽然转动。

D. 俄裔美国睡眠研究专家阿瑟林斯基发现睡觉时眼珠的转动和做梦有关。

ABD

原文片段

学习内容

第五阶:课外拓展

1.华罗庚的名言。

2.国学积累。

华罗庚的名言

1.独立思考能力,对于从事科学研究或其他任何工作,都是十分必要

的。在历史上,任何科学上的重大发明创造,都是由于发明者充分

发挥了这种独创精神。

2.科学是实事求是的学问,来不得半点虚假。

3.科学成就是由一点一滴积累起来的,惟有长期的积聚才能由点滴汇

成大海。

4.在寻求真理的长征中,惟有学习,不断地学习,勤奋地学习,有创

造性地学习,才能越重山,跨峻岭。

课外拓展

国学积累

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

——《荀子·劝学篇》

课外拓展

赏析:无论治学、办事,一定要有“锲而不舍”的精神,不能半途而废。如果半途而废,即使是一块朽木,你也刻不动它;然而只要你一直刻下去不放弃,哪怕是金属、石头,都能雕刻成功。“锲而不舍”作为一种治学精神,是极可贵的。无论是做学问还是干事业,贵在持之以恒,贵在数年、十数年乃至数十年如一日地刻苦钻研。锲而不舍,万事可成;锲而舍之,一事无成。

2

0

2

2

人教部编版语文

六年级下册

15真理诞生于一百个问号之后

学习内容

第一阶:课前预习

1.通读课文,概括课文的主要内容。

2.了解作者。

3.了解背景资料。

4.认写字词、理解词语。

本文开门见山,提出论点“真理诞生于一百个问号之后”,接下来通过三个不同人物遇到问题不放过,努力将“?”变成“!”的事例论述了这个观点,最后进行总结,指出只有见微知著、善于独立思考、具有锲而不舍精神的人,才有可能发现真理。

主要内容

生平简介:叶永烈(1940~2020),浙江温州人。1963年

毕业于北京大学化学系。

文学成就:著名科普作家、传记文学作家,是《十万个

为什么》的主要作者之一。其新版《小灵通漫游未来》

获第十三届中国图书奖。2005年获中国当代优秀传记文

学作家奖。

主要作品:科幻故事《小灵通漫游未来》;传记《历史选择了毛泽东》《毛泽东和蒋介石》等。

作者简介

背景资料

1.波义耳

1627年1月25日生于爱尔兰,英国化学家,物理学家。1691年12月30日卒于伦敦。1656~1668年,波义耳在牛津从事抽气机和燃烧等实验工作;1668年移居伦敦。他于1662年当选为英国皇家学会会员,1680年被选为该会主席,但未就职。他的主要著作为《怀疑派的化学家》。

2.魏格纳

1880年11月1日生于柏林,德国气象学家,地球物理学家,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。被称为“大陆漂移学说之父”。1915年,他出版了《海陆的起源》一书,全面论证了“大陆漂移学说”。

会写字

域

惯

圃

盐

溅

蕊

魏

搜

蚯

蚓

版

阶

写字指导

结构:左右

部首:土

yù

域

书写指导:“土”偏上,末笔变提;“或”斜钩长而有力,撇从横中线上侧撇向提的下方。

书写指导

结构:全包围

部首:囗

pǔ

圃

书写指导:外面的“囗”大小适中,里面的“甫”字不宜大,四面的留白要均匀。“甫”横向笔画间距均匀,中间竖笔在竖中线。

写字指导

结构:左右

部首:鬼

wèi

魏

书写指导:左窄右宽。“委”上下对正,笔画迎让;“鬼”的竖弯钩伸展。

写字指导

结构:左右

部首:扌

sōu

搜

书写指导:左窄右宽。“叟”宜紧凑,布局均匀,“又”捺舒展。

易错提示

正音:“圃”读pǔ,不读fǔ;“蕊”读ruǐ,不读xīn;“搜”是平舌音。

写字:“域”右边不要忘写撇;“圃”是全包围结构,里面的“甫”的横向笔画间距均匀;“蕊”的三个“心”中,上面一个“心”稍大,下面两个“心”略小;“魏”右边的“鬼”不要忘记写“厶”;“搜”右部“叟”的第三笔是短横。

s

词语听写

领域 司空见惯 真理 建树 疑问 敏感 提取

明显 无独有偶 无聊 不可思议 吻合 偶然

文献 证据 系统 整理 见微知著 灵感 机遇

花圃 食盐 溅起 花蕊 魏国 搜集 蚯蚓

版图 阶段

疑问——疑惑 司空见惯——屡见不鲜

敏感——敏锐 无独有偶——成双作对

敏感——迟钝 无独有偶——绝无仅有

独立——依赖 司空见惯——鲜为人知

近义词

反义词

司空见惯:司空,古代官名。司空经常看到,不足为奇。指某事常常见

到,不足为奇。

敏感:生理上或心理上对外界事物反应很快。

无独有偶:独,一个。偶,一双,一对。虽然罕见,但是不止一个,还

有一个可配对儿。

不可思议:形容对事物、情况或言行不可想象或难以理解。

见微知著:微,微小,隐约。著,明显。看到一点苗头,就能知道将来

的发展或问题的实质。

锲而不舍:锲,刻。舍,放弃,停止。不断地镂刻下去。比喻持之以恒,

坚持不懈。

词语解释

学习内容

第二阶:阅读理解

1.阅读课文的第1、2自然段,说说本文的主要观点是什么,这个观点的实质是什么。

2.说说课文围绕“真理诞生于一百个问号之后”讲了哪几件事,用自己的话概括。

3.课文是怎样用事例来说明观点的?

阅读课文的第1、2自然段,说说本文的主要观点是什么,这个观点的实质是什么。

有人说过这样一句话:真理诞生于一百个问号之后。其实,这句话本身就是一个真理。

观点:真理诞生于一百个问号之后。

实质:从常见的现象出发,不断发问,追根求源,最后找到真理。

再读课文第二部分,说说课文围绕“真理诞生于一百个问号之后”讲了哪几件事,用自己的话概括。

人物 现象 发明或发现

事例一

事例二

事例三

化学家波义耳

盐酸会使花瓣变红

石蕊试纸

地质学家魏格纳

南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分互相吻合

大陆漂移学说

睡眠研究专家

阿瑟林斯基

儿子睡觉时

眼球转动

脑电波的变化与做梦有关

第2自然段中的画横线的部分是什么意思?这样写有什么好处?

纵观千百年来的科学技术发展史,那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。

把一个抽象的道理,用直观形象的方法进行表述,给人留下了深刻的印象。

“?”:发现问题,不断地追问。

“!”:通过探索,解决了问题,发现了真理。

谁知过了一会儿,溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义耳立即敏锐地意识到,紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。

课文是怎样用事例来说明观点的?

事例一

发现现象

这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?

不断发问

这一奇怪的现象以及一连串的问题,促使波义耳进行了许多实验。

反复试验

由此他发现,大部分花草受酸或碱的作用都会改变颜色,其中以石蕊地衣中提取的紫色浸液最明显,它遇酸变成红色,遇碱变成蓝色。利用这一特点,波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。

得出结论

说说作者是按照怎样的顺序写这个事例的?

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

无独有偶。20世纪初的一天,因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图,突然发现南美洲东海岸的凸出部分与非洲西海岸的凹陷部分,竟然不可思议地互相吻合!魏格纳被自己偶然的发现惊呆了。这不会是一种巧合吧?他将地图上的一块块陆地作了比较,结果发现,从海岸线的情形看,地球上所有的大陆都能较好地吻合在一起。病愈之后,魏格纳开始认真地研究这个有趣的现象。他阅读了大量的相关文献,同时搜集古生物学方面的证据。他注意到,一位名叫米歇尔逊的生物学家发现,在美国东海岸有一种蚯蚓,欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓,而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,否则,蚯蚓即使是插上翅膀也难以飞渡重洋。1915年,魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

事例二

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

思考:蚯蚓的分布问题为什么能够成为地质学名著《海陆的起源》中的例证?

魏格纳认为,这种蚯蚓的分布情况正说明,欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的……魏格纳系统整理了他的“大陆漂移学说”,出版了《海陆的起源》一书,在地质学界产生了重大影响。

蚯蚓的分布问题,本来属于生物学研究的范围,但是地质学家魏格纳却从生物学家米歇尔逊的发现中,推论蚯蚓的分布情况说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的,将蚯蚓的地理分布作为地质学名著中的例证。

更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。一次,他发现儿子在睡觉的时候,眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪:为什么睡觉时眼珠会转动?这会不会与做梦有关?会是什么关系呢?阿瑟林斯基带着一连串的疑问,对自己八岁的儿子进行了实验,结果表明:脑电波的变化与做梦有关。接着,他又对二十名成年人进行了反复的观察实验,最后得出结论:睡眠中眼珠快速转动的时候,人的脑电波也会发生较大的变化,这是人最容易做梦的阶段。阿瑟林斯基的研究成果,成为心理学家研究做梦的重要依据。

事例三

发现现象→

不断发问→

反复试验→

得出结论

通读全文,说说课文选取的三个事例有什么相同点和不同点。

相同点:①三个事例都能体现科学发现中的“见微知著、善于发问并不断探索”,紧扣课文的观点;②三个事例在表述时都采用了相同的顺序,先写“现象”,再写“问题”,最后结合“问题”写相关的发明或发现,也就是“真理”。这样的表述顺序使事例与观点在结构上形成了一致,也就产生了证明的关系。

不同点:①三个事例分属不同领域;②三项研究对应的成果有的是发现事物的规律,有的是发明了新的事物。

语文要素——体会文章是怎样用具体事例说明观点的

全文按照“提出观点—印证观点—总结观点”的思路展开。首先,课文选取的三个事例都能体现科学发现中的“见微知著、善于发问并不断探索”,紧扣课文的观点。其次,课文的三个事例在表述时都采用了相同的顺序:先写“现象”,着力突出其“细微”“司空见惯”;再写“问题”,突出“问题”与“现象”的关系;最后结合“问题”写相关的发明或发现,也就是所谓的“真理”。课文的主要观点正是从常见的现象出发,见微知著,善于发问并不断探索,进而发现真理,这样的表述顺序使事例与观点在结构上形成了一致,也就产生了证明关系。

找出课文在介绍三个事例时采用的过渡词句,说说这些词语还有哪些作用。

“无独有偶”

承上启下

“更有趣的是”

突出了三个事例的相似性,使三个事例形成一个有机的整体,说明作者紧扣课文的观点选择事例,能够更好地证明观点,增强了课文的说服力。

课文的第6自然段、第7自然段和开头提出的观点有什么关系?

课文第6自然段是用概括性的表述印证了开头提出的观点,并对前文进行了总结。第7自然段是对前文的论述的补充,作者重申自己的观点,又和开头相照应,使全文的论述更加严密、完整。

结构图示

真理诞生于一百个问号之后

盐酸使紫罗兰的花瓣变红

见微知著 善于发问 不断探索

提出观点

真理诞生于一百个问号之后

总结观点

追根求源悟真理

锲而不舍得真知

大陆能吻合在一起

睡觉时眼球转动

印证观点

抓住问题不放,反复实验研究

学习内容

第三阶:方法学用

用具体事例说明一个观点。

用具体事例说明一个观点,一般都先提出观点,然后用具体的事例说明道理,最后总结得到的启示。如,本文作者先提出自己的观点——真理诞生于一百个问号之后,然后用波义耳发现植物酸碱反应并发明石蕊试纸,魏格纳通过观察地图提出“大陆漂移学说”,阿瑟林斯基发现脑电波的变化与做梦有关三个具体事例论证这个观点是正确的,最后总结观点——“科学的灵感,绝不是坐等可以等来的”,而是给那些“善于独立思考”和“具有锲而不舍精神”的人的。这样写,行文思路清晰,说理鲜明,寓意深刻。

写作方法

写作方法

那么,运用这种方法要注意什么呢?

1.要掌握好结构,从整体上把握全文,做好“事”与“事”、“事”与“理”之间的过渡。

2.要摆清“事”与“理”的关系,所陈述的事例是为阐述的道理服务的,事例要真实可信,道理要简明扼要,突出主题。

第四阶:课后练习

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)生字检测。

(2)词语检测。

(3)课文内容检测。

课后习题1

默读课文,想想“真理诞生于一百个问号之后”这句话的含义,再说说你从中受到了什么启发。

三个事例中提到的科学家发现真理的过程都是相同的:先偶然发现问题,并不断追问;再进行反复研究和实验;最后解决了问题,得出了结论。“只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你解决了若干个问号之后,就有可能发现真理。”这就是课文题目的含义。这句话给我们带来很大的启发——只要敏锐地发现问题,坚持不懈地思考,深入地解决问题,就有可能发现真理。

课后习题2

为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?每个事例是按照怎样的顺序写的?

为了证明自己的观点,作者列举了哪几个事例?

课文具体写了三件事:第一件事写的是英国著名的化学家波义耳偶然发现盐酸会使紫罗兰的花瓣变红,继而进行了许多实验,发现植物酸碱反应并发明了酸碱试纸;第二件事写的是魏格纳发现地球上所有的大陆都能较好地吻合在一起,又根据

蚯蚓的分布情况,得出“欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的”的结论,提出“大陆漂移学说”;第三件事写的是阿瑟林斯基发现儿子睡觉时眼珠会转动这一现象,进行反复的观察实验,最终发现脑电波的变化与做梦有关。

每个事例是按照怎样的顺序写的?

三个事例采用的叙述顺序相同,都是按照观察现象、提出问题、发明或发现这样的顺序来叙述的。

课后习题3

仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”“玩也能玩出名堂”。

巧选材

这个小练笔要求运用具体事例来说明一个观点。如,在说明“有志者事竟成”这个观点时,先搜集相关的事例,可以是名人的事例,也可以是周围人真实的案例。如,爱迪生为了改良电灯,失败了无数次,但是他还是不肯放弃,最后成功改进了电灯;身残志

小练笔

坚的霍金患了“肌肉萎缩性脊髓侧索硬化症”,但他以顽强的意志和惊人的毅力,进入剑桥大学冈维尔与凯斯学院担任研究员,他的研究为今天我们理解黑洞和宇宙本源奠定了基础。

学写法

欢欢:选择的事例要恰当,能证明要说明的观点。

乐乐:可以列举多个事例,这样能更好地证明要说明的观点。

美美:如果事例都没有必然的联系,最好用恰当的过渡语将它们连起来,使主题更加鲜明、突出。

丽丽:要摆清“事”与“理”的关系,事例是为观点服务的,不能一味地列举事例,而忽略陈述观点。

写片段

有志者事竟成。

一个人坚持拼搏、奋斗,在风雨中勇往直前,就能获得成功,到达理想的彼岸。

司马迁饱览史书,走访民间,游历多年,搜集第一手史料,历经千难万苦,写成了第一部纪传体通史——《史记》。爱迪生为了找到寿命长的灯丝,经过无数次实验才取得成功,其艰辛可想而知。杂交水稻之父袁隆平不畏艰难,走荒野、入森林、到田间、查资料、想办法,终于培育出了杂交水稻,为世界四分之一的人口解决了温饱问题。

“有志者事竟成”,让我们为自己的志向努力奋斗吧!

随堂检测

一、看拼音写词语。

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

版图

苗圃

花蕊

蚯蚓

搜索

领域

习惯

食盐

miáo pǔ huā ruǐ qiū yǐn sōu suǒ

lǐng yù xí guàn shí yán bǎn tú

随堂检测

二、把下列词语补充完整,再选择合适的词语填空。

司( )见( ) 追( )求( ) 无( )有( )

见( )知( ) ( )而不( ) 不( )思( )

1.这件事情发展得这么快,简直( )。

2.我们见非洲人吃蚂蚁,大感惊奇,但导游却说,那在当地是

( )的事。

3.面对困难我们只有( )地找寻战胜它的方法,才能获得成功。

空

惯

根

源

独

偶

微

著

锲

舍

可

议

不可思议

司空见惯

锲而不舍

1.化学家波义耳偶然发现______会使花瓣变红,最后发明

了__________。

2.地质学家魏格纳从____________,推论______________

____________________。

3.俄裔美国睡眠研究专家阿瑟林斯基从儿子睡觉时眼球转

动这个现象中推断出__________和______的关系。

盐酸

石蕊试纸

蚯蚓的分布

欧洲大陆与美洲

眼珠转动

做梦

大陆本来是连在一起的

随堂检测

三、根据课文内容填空。

随堂检测

四、课内阅读。

在科学史上,这样的事例还有很多,这说明科学并不(神密、神秘),真理并不(遥远、很远)。只要你见微知著,善于发问并不断探索,那么,当你(解决、解答)了若干个问号之后,就有可能发现真理。

1.用“\”将括号中不恰当的词语划掉。

随堂检测

2.“这样的事例”在文中指( )(多选)

A. 化学家波义耳从紫罗兰遇盐酸会变色的现象中受启发发明了酸碱试纸。

B. 魏格纳通过蚯蚓的分布提出了“大陆漂移学说”。

C. 小孩睡觉时,眼珠忽然转动。

D. 俄裔美国睡眠研究专家阿瑟林斯基发现睡觉时眼珠的转动和做梦有关。

ABD

原文片段

学习内容

第五阶:课外拓展

1.华罗庚的名言。

2.国学积累。

华罗庚的名言

1.独立思考能力,对于从事科学研究或其他任何工作,都是十分必要

的。在历史上,任何科学上的重大发明创造,都是由于发明者充分

发挥了这种独创精神。

2.科学是实事求是的学问,来不得半点虚假。

3.科学成就是由一点一滴积累起来的,惟有长期的积聚才能由点滴汇

成大海。

4.在寻求真理的长征中,惟有学习,不断地学习,勤奋地学习,有创

造性地学习,才能越重山,跨峻岭。

课外拓展

国学积累

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

——《荀子·劝学篇》

课外拓展

赏析:无论治学、办事,一定要有“锲而不舍”的精神,不能半途而废。如果半途而废,即使是一块朽木,你也刻不动它;然而只要你一直刻下去不放弃,哪怕是金属、石头,都能雕刻成功。“锲而不舍”作为一种治学精神,是极可贵的。无论是做学问还是干事业,贵在持之以恒,贵在数年、十数年乃至数十年如一日地刻苦钻研。锲而不舍,万事可成;锲而舍之,一事无成。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐