8.1《荷花淀》2021-2022学年高二语文课件(统编版选择性必修中册)

文档属性

| 名称 | 8.1《荷花淀》2021-2022学年高二语文课件(统编版选择性必修中册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 07:28:26 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

荷花淀

孙 犁

走近作者

孙犁(1913—2002),原名孙树勋,河北省安平县人,作家。,“荷花淀派”创始人。"孙犁"是他参加抗日战争后于1938年开始使用的笔名。主要作品有长篇小说《风云初记》,中篇小说《铁木前传》,短篇小说集《白洋淀》、《荷花淀》、《采蒲台》、《嘱咐》,小说散文集《白洋淀纪事》等。

孙犁小说语言清新自然、朴素洗练,被称为“诗体小说”。他和作家刘绍棠、丛维熙、韩映山、房树民等,在创作风格上有共同的特点:如荷花一样根植于水乡泥土,带着自然的清新纯朴,充满诗情画意。被称之为“荷花淀”派。

了解背景

荷花淀》是孙犁 1945年创作的。写的是抗日战争最后阶段的冀中人民的斗争生活。1938年,抗日战争爆发后,孙犁毅然投身抗战,在平汉路西的山里工作,听到从冀中平原的同志向他讲过两个战斗故事,其中一个是关于白洋淀青年组成雁翎队,这个素材触发了孙犁的创作灵感,1945年,在延安便写成了《荷花淀》。

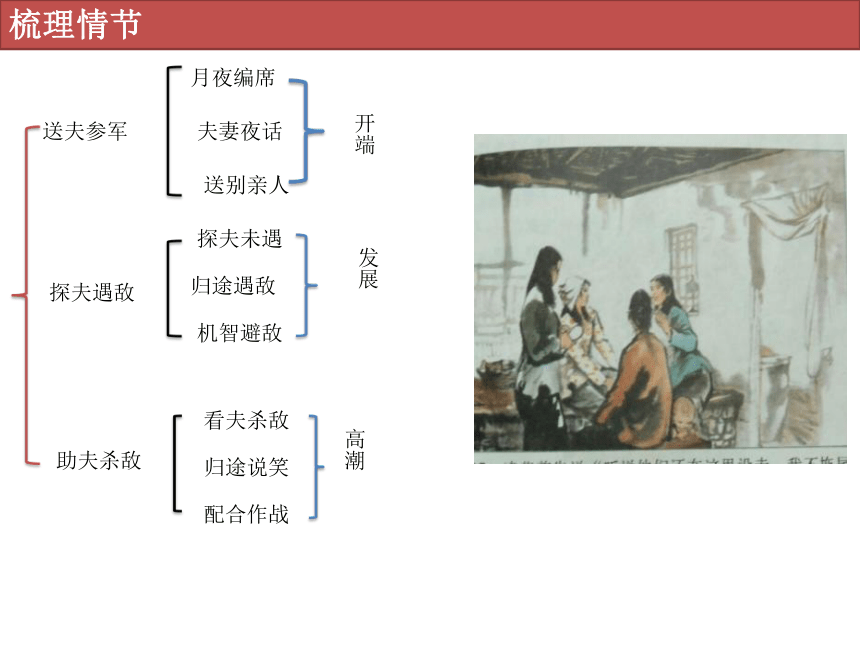

梳理情节

送夫参军

月夜编席

夫妻夜话

送别亲人

探夫遇敌

探夫未遇

归途遇敌

机智避敌

助夫杀敌

看夫杀敌

归途说笑

配合作战

开端

发展

高潮

情节线索

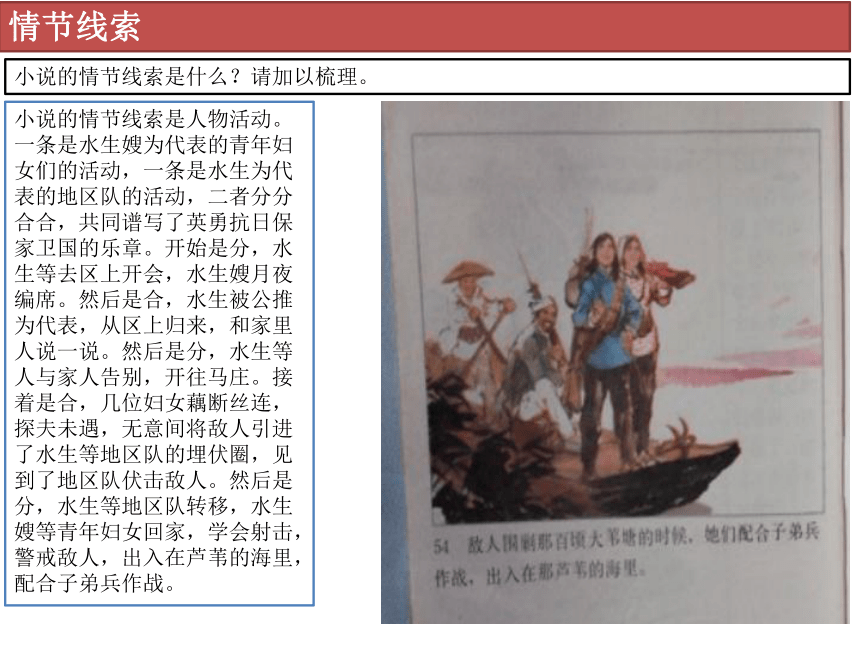

小说的情节线索是什么?请加以梳理。

小说的情节线索是人物活动。一条是水生嫂为代表的青年妇女们的活动,一条是水生为代表的地区队的活动,二者分分合合,共同谱写了英勇抗日保家卫国的乐章。开始是分,水生等去区上开会,水生嫂月夜编席。然后是合,水生被公推为代表,从区上归来,和家里人说一说。然后是分,水生等人与家人告别,开往马庄。接着是合,几位妇女藕断丝连,探夫未遇,无意间将敌人引进了水生等地区队的埋伏圈,见到了地区队伏击敌人。然后是分,水生等地区队转移,水生嫂等青年妇女回家,学会射击,警戒敌人,出入在芦苇的海里,配合子弟兵作战。

局部探究

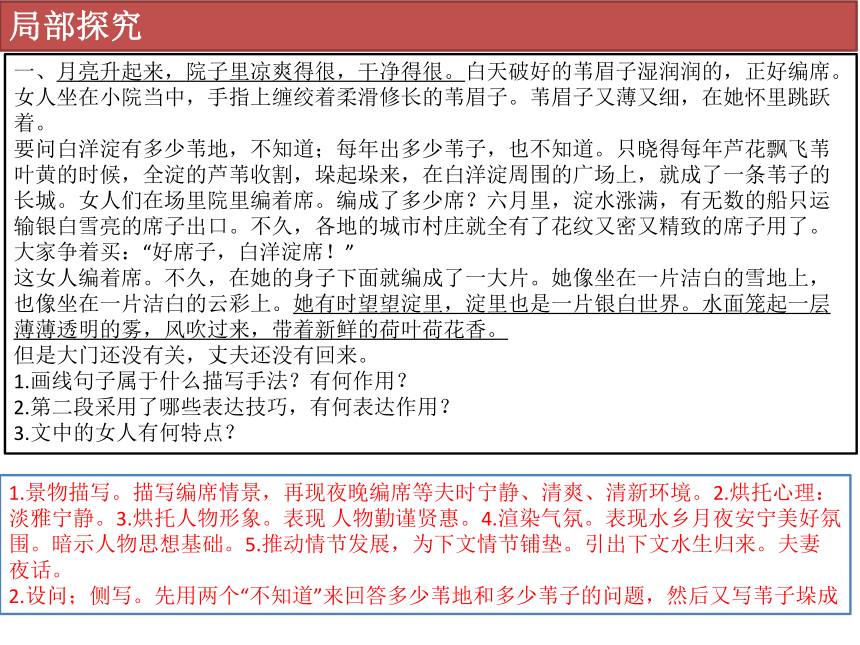

一、月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很。白天破好的苇眉子湿润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

要问白洋淀有多少苇地,不知道;每年出多少苇子,也不知道。只晓得每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。女人们在场里院里编着席。编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:“好席子,白洋淀席!”

这女人编着席。不久,在她的身子下面就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

但是大门还没有关,丈夫还没有回来。

1.画线句子属于什么描写手法?有何作用?

2.第二段采用了哪些表达技巧,有何表达作用?

3.文中的女人有何特点?

1.景物描写。描写编席情景,再现夜晚编席等夫时宁静、清爽、清新环境。2.烘托心理:淡雅宁静。3.烘托人物形象。表现 人物勤谨贤惠。4.渲染气氛。表现水乡月夜安宁美好氛围。暗示人物思想基础。5.推动情节发展,为下文情节铺垫。引出下文水生归来。夫妻夜话。

2.设问;侧写。先用两个“不知道”来回答多少苇地和多少苇子的问题,然后又写苇子垛成

了苇子的长城来回答,从侧面说明苇地多,苇子多。不直接说编成了多少席,而用“六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:‘好席子,白洋淀席!’”来回答编成了很多席。

3.勤谨,手巧,贤惠,形象美好。丈夫未归,编席等夫,勤谨贤惠;“缠绞”“跳跃”“不久”展现其手巧;”她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上“,以“雪地””云彩“映衬其形象美好。

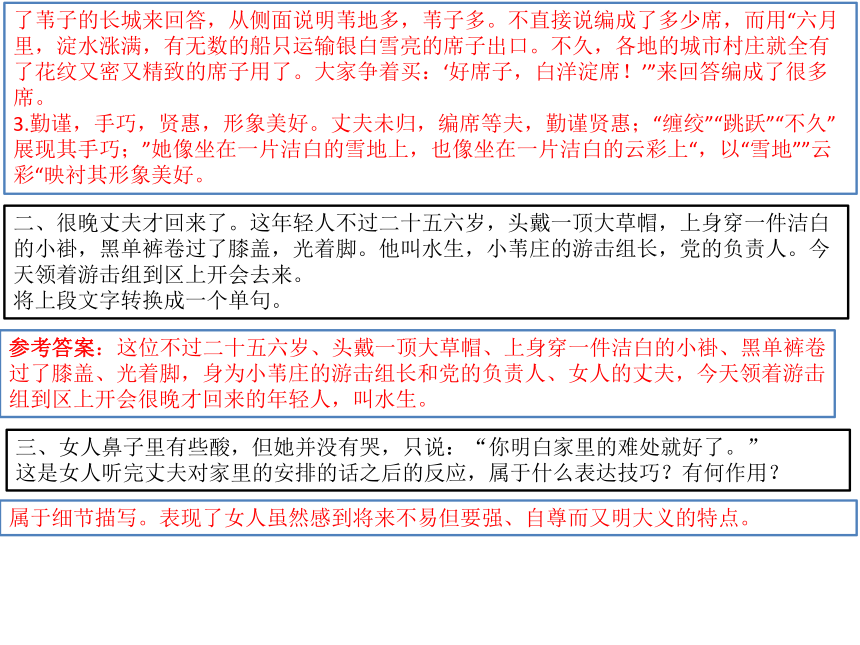

二、很晚丈夫才回来了。这年轻人不过二十五六岁,头戴一顶大草帽,上身穿一件洁白的小褂,黑单裤卷过了膝盖,光着脚。他叫水生,小苇庄的游击组长,党的负责人。今天领着游击组到区上开会去来。

将上段文字转换成一个单句。

参考答案:这位不过二十五六岁、头戴一顶大草帽、上身穿一件洁白的小褂、黑单裤卷过了膝盖、光着脚,身为小苇庄的游击组长和党的负责人、女人的丈夫,今天领着游击组到区上开会很晚才回来的年轻人,叫水生。

三、女人鼻子里有些酸,但她并没有哭,只说:“你明白家里的难处就好了。”

这是女人听完丈夫对家里的安排的话之后的反应,属于什么表达技巧?有何作用?

属于细节描写。表现了女人虽然感到将来不易但要强、自尊而又明大义的特点。

四、女人们到底有些藕断丝连。过了两天,四个青年妇女聚在水生家里来,大家商量。

“听说他们还在这里没走。我不拖尾巴,可是忘下了一件衣裳。”

“我有句要紧的话,得和他说说。”

“听他说,鬼子要在同口安据点……”水生的女人说。

“哪里就碰得那么巧,我们快去快回来。”

“我本来不想去,可是俺婆婆非叫我再去看看他——有什么看头啊!”

上述文字写四位青年妇女商量探夫之事,让读者如闻其声,如见其人,原因是语言显示出不同的个性。请你根据他们各自的话,推测各自性格特征。

第一位:聪明乖巧。没走,送衣裳,是理由;不拖尾巴,是避免别人说自己落后。

第二位:简单直率。还有要紧的话没有说,不说不行。

第三位:成熟稳重。也想去但是,不只考虑到去,还考虑到可能的危险。

第四位:羞涩可爱。自己想去,却不好意思说,推到婆婆身上。

深入探究

一、小说以青年妇女学会射击、来回警戒、配合子弟兵作战结尾,是否合乎情理?请说明理由。

合乎情理。⑴前文水生嫂深明大义的表现。虽然家里有难处,但是不拦丈夫参军。⑵商量探夫时,表示“不拖尾巴”。⑶见识了打仗,感觉没什么出奇。⑷不想让丈夫看不起自己,表明自己也不必丈夫落后多少。

二、孙犁创作小说有一种独特的艺术风格,便是运用类似中国画写意的手法来展开情节,塑造人物,不追求情节离奇曲折,也不刻意雕镂人物形象。请探究这种写意手法在《荷花淀》里是如何表现的。

《荷花淀》在情节构思及人物塑造上都是求神似而不求形肖的,体现了孙犁的写意风格。就选材而言,写的都是抗战时期的平凡生活,日常生活;就情节展开而言,围绕人物活动,按照时间先后顺序,自然而然展开。就人物而言,本文主要人物是水生嫂等几位青年妇女,她们是那么平凡,作家的笔似乎又是那么漫不经意,没有描写她们的相貌,甚至连名字都没有介绍。勤劳淳朴是她们的本质。她们编席子,操持家务,眷恋自己的家,挚爱自己的丈夫。同时,她们识大体,明大义。长期残酷的斗争,使他们懂得怎样恨敌人,懂得只有打跑了敌人才有好日子。民族解放的使命感,就这样自然而然地统一在她们追求美好生活的朴素意愿上;而崇高的民族气节,则与她们对丈夫的爱情水乳交融。文中其他地方对她们描写,比如记住丈夫的嘱托,成立自己的队伍,参加战斗等,也是以一种轻松自如的语言展示出来的,似乎是水到渠成、自然而然的事情。而实际上,这种自然而然,体现的也是党的领导、教育(直接的或间接的)使她们走向成长,走进了人民战争的伟大事业。这实际上也是孙犁作品所要反映的按个伟大时代的风貌。

我到了白洋淀,第一个印象,是水养活了苇草,人们依靠苇生活。这里到处是苇,人和苇结合得是那么紧。人好像寄生在苇里的鸟儿,整天不停地在苇里穿来穿去。

我渐渐知道,苇也因为性质的软硬、坚固和脆弱,各有各的用途。其中,大白皮和大头栽因为色白、高大,多用来织小花边的炕席;正草因为有骨性,则多用来铺房;白毛子只有漂亮的外形,却只能当柴烧;假皮织篮捉鱼用。

我来得早,淀里的凌还没有完全融化。苇子的根还埋在冰冷的泥里,看不见大苇形成的海。我走在淀边上,想像假如是五月,那会是苇的世界。

在村里是一垛垛打下来的苇,它们柔顺地在妇女们的手里翻动。远处的炮声还不断传来,人民的创伤并没有完全平复。关于苇塘,就不只是一种风景,它充满火药的气息,和无数英雄的血液的记忆。如果单纯是苇,如果单纯是好看,那就不成为冀中的名胜。

这里的英雄事迹很多,不能一一记述。每一片苇塘,都有英雄的传说。敌人的炮火,曾经摧残它们,它们无数次被火烧光,人民的血液保持了它们的清白。

最好的苇出在采蒲台。一次,在采蒲台,十几个干部和全村男女被敌人包围。那是冬天,人们被围在冰上,面对着等待收割的大苇塘。

敌人要搜。干部们有的带着枪,认为是最后战斗流血的时候到来了。妇女们却偷偷地把怀里的孩子递过去,告诉他们把枪支插在孩子的裤裆里。搜查的时候,干部又顺手把孩子递给女人……十二个女人不约而同地这样做了。仇恨是一个,爱是一个,智能是一个。

枪掩护过去了,闯过了一关。这时,一个四十多岁的人,从苇塘打苇回来,被敌人捉住。敌人问他:“你是八路 ”“不是!”“你村里有干部 ”“没有!”敌人砍断他半边脖子,又问:

“你的八路 ”他歪着头,血流在胸膛上,说:“不是!”“你村的八路大大的!”“没有!”

妇女们忍不住,她们一齐沙着嗓子喊:“没有!没有!”

敌人杀死他,他倒在冰上。血冻结了,血是坚定的,死是刚强!

“没有!没有!”

这声音将永远响在苇塘附近,永远响在白洋淀人民的耳朵旁边,甚至应该一代代传给我们的子孙。永远记住这两句简短有力的话吧!

主旨

本文在抗日战争这样一个关系着民族存亡的大背景下,选取白洋淀的一隅,把笔墨集中在百姓的夫妻之情、家国之爱上。这些善良、纯朴的人们在战争环境中闪耀出的人性的光辉,表现了白洋淀人民不畏强暴、保卫家园的精神。

艺术特色

(1)如诗如画的意境美。

(2)生动传神的细节美。

(3)回味无穷的含蓄美。

艺术特色

(1)如诗如画的意境美。

《荷花淀》给人留下最深刻的美感印象的是那一片充满生机、充满活力、象征着人的美好追求和愿望的由荷花及荷叶组成的美丽的荷花淀。在这幅纯美的画面中,荷花及荷叶是画面的主体,人物只是融入荷花及荷叶的精魂,这正是《荷花淀》的真正艺术魅力所在,是把生活高度艺术化、审美化的结晶。

艺术特色

(2)生动传神的细节美。

“夫妻话别”中,水生嫂那一“震”一“吮”,历来被名家评为细节描写的经典之笔。寥寥数笔,便惟妙惟肖地描摹出了水生嫂这位勤劳善良的劳动妇女劳动时的一个不经意的、习惯性的动作,生动形象地表现了这位机敏多情、深明大义的白洋淀抗日根据地妇女内心深处爱与恨、情与义的激烈撞击和理性抉择。这些细节描写凝练含蓄,耐人寻味,折射出人性美的光辉。

艺术特色

(3)回味无穷的含蓄美。

作者笔下的女性内心都有着深沉真挚的情感,但这种情感的流露不是奔腾的江河,而是涓涓的细流,深厚、含蓄。女性的这种含蓄美在“借故寻夫”这一场面中得到了淋漓尽致的表现。有时还表现为运用隐语来传达人物的情感,如“拴马桩也不顶事了”“不行了,脱了缰了”等,把丈夫比作脱缰的野马,其中蕴含着言传不尽的复杂的情感:寻夫未遇的恼恨,柔情蜜意的爱恋,淡淡的自豪,轻轻的责怪 这种耐人寻味的情感表达方式,充分表现了中国女性特有的含蓄美。

阅读下面的文字,完成问题。

荷花淀派,以孙犁为代表的一个当代文学的流派。荷花淀派一般都充满乐观精神,清新朴素,描写逼真,心理刻画细腻,抒情味浓,富有_________。( )。荷花淀即白洋淀。孙犁的著名代表作《白洋淀纪事》,肯定了人民战争,热情歌颂了根据地人民_________的英勇斗争精神和乐观的革命精神,展示着一种特定的“人情美”。艺术表现上_________、诗意盎然,达到了思想内容和艺术形式的完美结合,体现了孙犁小说的鲜明特色,开创了抗日文学“诗意小说”的新境界。茅盾在评介孙犁时说过:孙犁有他自己的一贯的风格,“他的散文富有抒情味,他的小说好像不讲究篇章结构,然而绝不枝蔓;他是用谈笑从容的态度来描摹_________的,好处在于多风趣而不落轻佻”。受《荷花淀》创作风格的影响,文坛曾产生新中国第一个文学派流——荷花淀派。其主要作家有刘绍棠、从维熙、韩映山等。以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学最为著名、最有影响的、各具千秋的两个“流派”。

小试牛刀

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.诗情画意 勇往直前 别具一格 风雨飘摇

B.情景交融 勇往直前 别开生面 风雨飘摇

C.诗情画意 不屈不挠 别开生面 风云变幻

D.情景交融 不屈不挠 别具一格 风云变幻

小试牛刀

C

解析:①诗情画意:诗画一般的美好意境。情景交融:文学作品把写景和抒情紧密地结合起来。语境强调荷花淀派作品给人的感受,应选“诗情画意”。②勇往直前:勇敢地一直向前。不屈不挠:形容意志坚强,永不屈服。语境强调抗战时期人民的英勇斗争精神和乐观的革命精神,应选“不屈不挠”。③别具一格:另有一种风格。别开生面:另外开展新的局面或创造新的形式。与语境中“开创了抗日文学‘诗意小说’的新境界”相对应,应选“别开生面”。④风雨飘摇:形容形势很不稳定。风云变幻:像风云那样变动不定,比喻局势动荡不定,变化急速,难以预料。语境中是说作品所写内容的,故选用“风云变幻”。故选C。

小试牛刀

小试牛刀

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.这一流派得名不但源于白洋淀这个地方,也源于孙犁的短篇小说《荷花淀》

B.由于孙犁的短篇小说《荷花淀》,更由于白洋淀这个地方而使这一流派得名

C.由于白洋淀这个地方和孙犁的短篇小说《荷花淀》而使这一流派得名

D.源于白洋淀这个地方,也源于孙犁的短篇小说《荷花淀》而得名的这一流派

A

小试牛刀

解析:

括号前后都是句号,需要填写一个完整的句子。B、C两项因为介词“由于”的存在,使得句子缺少主语,有语病。D项只是一个名词性成分,缺少句子的谓语部分,不完整。故选A。

小试牛刀

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.以孙犁带领的“荷花淀派”和以赵树理带领的“山药蛋派”是在中国现代文学中两个最为著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

B.孙犁为首的“荷花淀派”尤其是以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学中两个最为著名的、最有影响、各具千秋的“流派”。

C.以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学中两个最为著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

D.分别以孙犁为首和以赵树理为首的“荷花淀派”“山药蛋派”是中国现代文学中两个最著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

C

小试牛刀

解析:

画线句有两处语病:一是成分残缺,应在“中国现代文学”后加“中”或“上”;二是语序不当,“最为著名、最有影响的、各具千秋的两个‘流派’”中“两个”应移到“最为”前面。故选C。

小试牛刀

4.下面判断有错误的一项是( )

A.小说《荷花淀》选自孙犁文集《白洋淀纪事》。

B.《荷花淀》细致地描述了白洋淀地区人民在解放战争时期的斗争生活,主要人物是一群青年妇女。

C.《荷花淀》采用纵剖面的方法,按照时间的顺序,重点描写了夫妻话别、敌我遭遇、助夫杀敌三个片断。

D.写景清新,细节生动,对话传袖,这几点是《荷花淀》的主要艺术特色。

B

解析:应该是抗日战争时期。

拓展阅读

一 《荷花淀》句式修辞例谈

《荷花淀》的语言质朴简明,内涵丰富。小说中有不少人物对话,有很强的生活气息和个性色彩。如果我们从句式的角度作一点分析,可以加深对课文语言特色的认识。如果我们要在记叙文中写进人物对话,也不能不学习运用这些句式。

(一)省略句。人物对话常用省略句,《荷花淀》也不例外。可以说,省略句是对话的常态。请看课文中的句子:

她问:“他们几个呢?”水生说:“还在区上。爹哩?”“睡了。”“小华呢?”“和他爷爷去收了半天虾篓,早就睡了。他们几个为什么还不回来?”

这一段对话,几乎全是省略句。大凡问句省谓语,答句省主语。问者寻求答案,答案在谓语,省着让答者填。答者用谓语回答,而主语正可承前省。如果要求生活对话都用完全句,那是不可想象的。比如:水生嫂问:“他们几个在哪里?”水生说:“他们几个还在区上。”这就有点像外国人学汉语会话了。这段对话的内容是水生嫂探听游击队的消息,可是水生吞吞吐吐,他的答案显然不能满足水生嫂追根究底的心理。于是最后一个问话不但内容上有了变化,而且在形式上改用了完全句,可以看出这句话的份量不一样,显得郑重其事,不像一般生活对话那样随意、轻松,它给水生传递的信息是:你不要避重就轻、含糊其辞,这个问题你非得老实回答不行。

(二)倒装句。人物对话也常用倒装句,特别是主谓倒装。《荷花淀》中有两处经典倒装句:第一处是水生在上述水生嫂问话后,还想掩饰,于是笑了一下。水生嫂很敏感,知道笑里有文章,就问:“怎么了,你?”第二处是一场战斗之后,水生们从水里打捞了战利品,水生对着荷花淀吆喝:“出来吧,你们!”这里,一个疑问句,一个祈使句,它们和感叹句一样,都是倒装句的常用句型。当然这只是一般的说。具体到课文,前一

句表达了水生嫂急切的心情,在这样的问句中,谓语远比主语重要,说者总是迫不及待地先说出谓语,然后再补上主语。后一句,课文上接着补充叙述:(水生)好像带着很大的气。大凡用倒装句总是有些特殊的语气的。如果我们在记录人物对话时适当用一些倒装句,可以再现生活,也能更好地表达出人物的心理、思想、性格等,甚至传达出某种环境气氛。

(三)超短句。李裕德的《新编实用修辞》中称其为“极端省略句”。这种句式的修辞意义主要不是节省语言,而是传达出某种情绪,如惶恐、愤怒、惊讶等。看课文中的例子:“唉呀!那边过来一只船。”“唉呀,日本!你看那衣裳!”这是妇女们发现敌船后紧接着的两段对话。很明显,前一个妇女的语气还比较从容,她虽然有意外发现,但还没意识到问题的严重性,所以她还可以相对平和地组织成一个完全句,她也许只是抱怨在风平浪静的晌午怎么会出现一只“船”呢?第二个妇女就不同了,她的敏锐的目光分明已经发现了敌船的标记(也许是膏药旗或大炮什么的),她的“唉呀”只是脱口而出,语速很快,“日本”二字就组成了一个超短句,不但以最快的速度报告了她的发现,而且真实地传达了她内心本能的惶恐、紧张(这不能说明她胆怯,这只是一种“下意识”)。如果把这个超短句换成:“那可不就是日本的船么?”就根本不能传达出原句丰富的内涵了。

(四)残缺句。残缺句是相对于完整句的。完全句与省略句是根据成分是否省略划分的。省略句虽然省略了某一种或某几种成分,但它还是完整句,因为它在观念上是存在着被省略的成分的。残缺句就不同了,它是说话人出于某种忌讳或特殊环境的需要而有意“造”出来的(少数时候由于说话人的语言或知识修养不足也会无意识地制造出“残缺句”)。它不仅是语法上的“残缺”,更重要的是内容上的“残缺”。这种句式在语法上说是不规范的(在这一点与省略句也不同),我们在正常说写活动中是不能随便制造“残缺句”的,文章和对话中存在不合理的“残缺句”,是语言修养欠缺的表现。但是在特殊情况下,人们又可能甚至只能说出“残缺句”来。例如鲁迅的《祝福》中鲁四老

爷说的话“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”就是一个出于忌讳的心理而制造的“残缺句”。《荷花淀》一文中有一个很有意思的“残缺句”。当几个女人去探夫时,一路上说说笑笑,一会儿埋怨起丈夫来,一个妇女说:“可慌哩!比什么都慌,比过新年,娶新——也没见他这么慌过!”“慌”是方言“高兴”的意思。这个年青妇女大概新婚不久,还有点害羞和腼腆,想说“娶新娘(或新嫂)”都说不出口,讲到“新”字就跳过去了,结果留下了一个半截子句。正因为这样,才更有生活气息,更好地反映人物的性格,乃至于一定的时代特征。

二 关于《荷花淀》的写作

孙犁

《荷花淀》最初发表在延安《解放日报》的副刊上,是一九四五年春天,那时我在延安鲁迅艺术文学院学习和工作。

这篇小说引起延安读者的注意,我想是因为同志们长年在西北高原工作,习惯于那里的大风沙的气候,忽然见到关于白洋淀水乡的描写,刮来的是带有荷花香味的风,于是情不自禁地感到新鲜吧。当然,这不是最主要的,是献身于抗日的战士们,看到我们的抗日根据地不断扩大,群众的抗日决心日益坚决,而妇女们的抗日情绪也如此令人鼓舞,因此就对这篇小说发生了喜爱的心。

白洋淀地区属于冀中抗日根据地。冀中平原的抗战,以其所处的形势,所起的作用,所经受的考验,早已为全国人民所瞩目。

但是,这里的人民的觉醒,也是有一个过程的。这一带地方,自从“九一八”事变以来,就屡屡感到日本帝国主义的威胁。芦沟桥事变不久,敌人的铁蹄就踏进了这个地区。这是敌人强加给中国人民的一场大灾难。而在这个紧急的时刻,国民党放弃了这一带国土,仓皇南逃。

农民的爱国心和民族自尊心是非常强烈的。他们面对的现实是:强敌压境,自己的生命,自己的家园,自己的妻子儿女,都没有了保障。他们要求保家卫国,他们要求武装抗日。

共产党和八路军及时领导了这一带广大农民的抗日运动。这是风起云涌的民族革命战争,每一个人都在这场斗争中献出了自己的全部力量。

在抗日的旗帜下,男女老少都动员起来了,面对的是最残暴的敌人。不抵抗政策,早已被人们唾弃。他们知道:凡是敌人,如果你对他抱有幻想,不去抵抗,其后果,都是要不堪设想,无法补偿的。

这是全民战争。那时的动员口号是:有人出人,有枪出枪,有钱出钱,有力出力。

农民的乡土观念是很重的。热土难离,更何况抛妻别子。

但是青年农民,在各个村庄,都成群结队地走上抗日前线。那时,我们的武装组织有区小队、县大队、地区支队、纵队。党照顾农民的家乡观念,逐步逐级地引导他们成为野战军。

农民抗日,完全出于自愿。他们热爱自己的家、自己的父母妻子。他们当兵打仗,正是为了保卫他们。暂时的分别,正是为了将来的团聚。父母妻子也是这样想。

当时,一个老太太喂着一只心爱的母鸡,她就会想到:如果儿子不去打仗,不只她自己活不成,她手里的这只母鸡也活不成。一个小男孩放牧着一只小山羊,他也会想到:如果父亲不去打仗,不只他自己不能活,他牵着的这只小山羊也不能活。

至于那些青年妇女,我已经屡次声言,她们在抗日战争年代,所表现的识大体、乐观主义以及献身精神,使我衷心敬佩到五体投地的程度。

《荷花淀》所写的,就是这一时代,我的家乡,家家户户的平常故事。它不是传奇故事,我是按照生活的顺序写下来的,事先并没有什么情节安排。

白洋淀属于冀中区,但距离我的故乡,还有很远的路。一九三六年到一九三七年,我在白洋淀附近,教了一年小学。清晨黄昏,我有机会熟悉这一带的风土和人民的劳动、生活。

抗日战争时期,我主要是在平汉路西的山里工作。从冀中平原来的同志,曾向我讲了两个战斗故事:一个是关于地道的,一个是关于水淀的。前者,我写成一篇《第一个洞》,后者就是《荷花淀》。

我在延安的窑洞里一盏油灯下,用自制的墨水和草纸写成这篇小说。我离开家乡、父母、妻子,已经八年了。我很想念他们,也很想念冀中。打败日本帝国主义的信心是坚定的,但还难预料哪年哪月,才能重返故乡。

可以自信,我在写作这篇作品时的思想、感情,和我所处的时代,或人民对作者的要求,不会有任何不符拍节之处,完全是一致的。

我写出了自己的感情,就是写出了所有离家抗日战士的感情,所有送走自己儿子、丈夫的人们的感情。我表现的感情是发自内心的,每个和我生活经历相同的人,就会受到感动。

文学必须取信于当时,方能传信于后世。如在当代被公认为是诳言,它的寿命是不能长久的。时间检验了这篇五千字上下的小作品,使它得以流传到现在。过去的一些争论,一些责难,现在好像也不存在了。

冀中区的人民,在八年抗日战争中作出重大贡献,忍受重大灾难,蒙受重大损失。他们的事迹,必然要在文学上得到辉煌的反映,流传后世。《荷花淀》所反映的,只是生活的一鳞半爪。关于白洋淀的创作,正在方兴未艾,后来者应该居上。

1978年11月5日草成

荷花淀

孙 犁

走近作者

孙犁(1913—2002),原名孙树勋,河北省安平县人,作家。,“荷花淀派”创始人。"孙犁"是他参加抗日战争后于1938年开始使用的笔名。主要作品有长篇小说《风云初记》,中篇小说《铁木前传》,短篇小说集《白洋淀》、《荷花淀》、《采蒲台》、《嘱咐》,小说散文集《白洋淀纪事》等。

孙犁小说语言清新自然、朴素洗练,被称为“诗体小说”。他和作家刘绍棠、丛维熙、韩映山、房树民等,在创作风格上有共同的特点:如荷花一样根植于水乡泥土,带着自然的清新纯朴,充满诗情画意。被称之为“荷花淀”派。

了解背景

荷花淀》是孙犁 1945年创作的。写的是抗日战争最后阶段的冀中人民的斗争生活。1938年,抗日战争爆发后,孙犁毅然投身抗战,在平汉路西的山里工作,听到从冀中平原的同志向他讲过两个战斗故事,其中一个是关于白洋淀青年组成雁翎队,这个素材触发了孙犁的创作灵感,1945年,在延安便写成了《荷花淀》。

梳理情节

送夫参军

月夜编席

夫妻夜话

送别亲人

探夫遇敌

探夫未遇

归途遇敌

机智避敌

助夫杀敌

看夫杀敌

归途说笑

配合作战

开端

发展

高潮

情节线索

小说的情节线索是什么?请加以梳理。

小说的情节线索是人物活动。一条是水生嫂为代表的青年妇女们的活动,一条是水生为代表的地区队的活动,二者分分合合,共同谱写了英勇抗日保家卫国的乐章。开始是分,水生等去区上开会,水生嫂月夜编席。然后是合,水生被公推为代表,从区上归来,和家里人说一说。然后是分,水生等人与家人告别,开往马庄。接着是合,几位妇女藕断丝连,探夫未遇,无意间将敌人引进了水生等地区队的埋伏圈,见到了地区队伏击敌人。然后是分,水生等地区队转移,水生嫂等青年妇女回家,学会射击,警戒敌人,出入在芦苇的海里,配合子弟兵作战。

局部探究

一、月亮升起来,院子里凉爽得很,干净得很。白天破好的苇眉子湿润润的,正好编席。女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。

要问白洋淀有多少苇地,不知道;每年出多少苇子,也不知道。只晓得每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白洋淀周围的广场上,就成了一条苇子的长城。女人们在场里院里编着席。编成了多少席?六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:“好席子,白洋淀席!”

这女人编着席。不久,在她的身子下面就编成了一大片。她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上。她有时望望淀里,淀里也是一片银白世界。水面笼起一层薄薄透明的雾,风吹过来,带着新鲜的荷叶荷花香。

但是大门还没有关,丈夫还没有回来。

1.画线句子属于什么描写手法?有何作用?

2.第二段采用了哪些表达技巧,有何表达作用?

3.文中的女人有何特点?

1.景物描写。描写编席情景,再现夜晚编席等夫时宁静、清爽、清新环境。2.烘托心理:淡雅宁静。3.烘托人物形象。表现 人物勤谨贤惠。4.渲染气氛。表现水乡月夜安宁美好氛围。暗示人物思想基础。5.推动情节发展,为下文情节铺垫。引出下文水生归来。夫妻夜话。

2.设问;侧写。先用两个“不知道”来回答多少苇地和多少苇子的问题,然后又写苇子垛成

了苇子的长城来回答,从侧面说明苇地多,苇子多。不直接说编成了多少席,而用“六月里,淀水涨满,有无数的船只运输银白雪亮的席子出口。不久,各地的城市村庄就全有了花纹又密又精致的席子用了。大家争着买:‘好席子,白洋淀席!’”来回答编成了很多席。

3.勤谨,手巧,贤惠,形象美好。丈夫未归,编席等夫,勤谨贤惠;“缠绞”“跳跃”“不久”展现其手巧;”她像坐在一片洁白的雪地上,也像坐在一片洁白的云彩上“,以“雪地””云彩“映衬其形象美好。

二、很晚丈夫才回来了。这年轻人不过二十五六岁,头戴一顶大草帽,上身穿一件洁白的小褂,黑单裤卷过了膝盖,光着脚。他叫水生,小苇庄的游击组长,党的负责人。今天领着游击组到区上开会去来。

将上段文字转换成一个单句。

参考答案:这位不过二十五六岁、头戴一顶大草帽、上身穿一件洁白的小褂、黑单裤卷过了膝盖、光着脚,身为小苇庄的游击组长和党的负责人、女人的丈夫,今天领着游击组到区上开会很晚才回来的年轻人,叫水生。

三、女人鼻子里有些酸,但她并没有哭,只说:“你明白家里的难处就好了。”

这是女人听完丈夫对家里的安排的话之后的反应,属于什么表达技巧?有何作用?

属于细节描写。表现了女人虽然感到将来不易但要强、自尊而又明大义的特点。

四、女人们到底有些藕断丝连。过了两天,四个青年妇女聚在水生家里来,大家商量。

“听说他们还在这里没走。我不拖尾巴,可是忘下了一件衣裳。”

“我有句要紧的话,得和他说说。”

“听他说,鬼子要在同口安据点……”水生的女人说。

“哪里就碰得那么巧,我们快去快回来。”

“我本来不想去,可是俺婆婆非叫我再去看看他——有什么看头啊!”

上述文字写四位青年妇女商量探夫之事,让读者如闻其声,如见其人,原因是语言显示出不同的个性。请你根据他们各自的话,推测各自性格特征。

第一位:聪明乖巧。没走,送衣裳,是理由;不拖尾巴,是避免别人说自己落后。

第二位:简单直率。还有要紧的话没有说,不说不行。

第三位:成熟稳重。也想去但是,不只考虑到去,还考虑到可能的危险。

第四位:羞涩可爱。自己想去,却不好意思说,推到婆婆身上。

深入探究

一、小说以青年妇女学会射击、来回警戒、配合子弟兵作战结尾,是否合乎情理?请说明理由。

合乎情理。⑴前文水生嫂深明大义的表现。虽然家里有难处,但是不拦丈夫参军。⑵商量探夫时,表示“不拖尾巴”。⑶见识了打仗,感觉没什么出奇。⑷不想让丈夫看不起自己,表明自己也不必丈夫落后多少。

二、孙犁创作小说有一种独特的艺术风格,便是运用类似中国画写意的手法来展开情节,塑造人物,不追求情节离奇曲折,也不刻意雕镂人物形象。请探究这种写意手法在《荷花淀》里是如何表现的。

《荷花淀》在情节构思及人物塑造上都是求神似而不求形肖的,体现了孙犁的写意风格。就选材而言,写的都是抗战时期的平凡生活,日常生活;就情节展开而言,围绕人物活动,按照时间先后顺序,自然而然展开。就人物而言,本文主要人物是水生嫂等几位青年妇女,她们是那么平凡,作家的笔似乎又是那么漫不经意,没有描写她们的相貌,甚至连名字都没有介绍。勤劳淳朴是她们的本质。她们编席子,操持家务,眷恋自己的家,挚爱自己的丈夫。同时,她们识大体,明大义。长期残酷的斗争,使他们懂得怎样恨敌人,懂得只有打跑了敌人才有好日子。民族解放的使命感,就这样自然而然地统一在她们追求美好生活的朴素意愿上;而崇高的民族气节,则与她们对丈夫的爱情水乳交融。文中其他地方对她们描写,比如记住丈夫的嘱托,成立自己的队伍,参加战斗等,也是以一种轻松自如的语言展示出来的,似乎是水到渠成、自然而然的事情。而实际上,这种自然而然,体现的也是党的领导、教育(直接的或间接的)使她们走向成长,走进了人民战争的伟大事业。这实际上也是孙犁作品所要反映的按个伟大时代的风貌。

我到了白洋淀,第一个印象,是水养活了苇草,人们依靠苇生活。这里到处是苇,人和苇结合得是那么紧。人好像寄生在苇里的鸟儿,整天不停地在苇里穿来穿去。

我渐渐知道,苇也因为性质的软硬、坚固和脆弱,各有各的用途。其中,大白皮和大头栽因为色白、高大,多用来织小花边的炕席;正草因为有骨性,则多用来铺房;白毛子只有漂亮的外形,却只能当柴烧;假皮织篮捉鱼用。

我来得早,淀里的凌还没有完全融化。苇子的根还埋在冰冷的泥里,看不见大苇形成的海。我走在淀边上,想像假如是五月,那会是苇的世界。

在村里是一垛垛打下来的苇,它们柔顺地在妇女们的手里翻动。远处的炮声还不断传来,人民的创伤并没有完全平复。关于苇塘,就不只是一种风景,它充满火药的气息,和无数英雄的血液的记忆。如果单纯是苇,如果单纯是好看,那就不成为冀中的名胜。

这里的英雄事迹很多,不能一一记述。每一片苇塘,都有英雄的传说。敌人的炮火,曾经摧残它们,它们无数次被火烧光,人民的血液保持了它们的清白。

最好的苇出在采蒲台。一次,在采蒲台,十几个干部和全村男女被敌人包围。那是冬天,人们被围在冰上,面对着等待收割的大苇塘。

敌人要搜。干部们有的带着枪,认为是最后战斗流血的时候到来了。妇女们却偷偷地把怀里的孩子递过去,告诉他们把枪支插在孩子的裤裆里。搜查的时候,干部又顺手把孩子递给女人……十二个女人不约而同地这样做了。仇恨是一个,爱是一个,智能是一个。

枪掩护过去了,闯过了一关。这时,一个四十多岁的人,从苇塘打苇回来,被敌人捉住。敌人问他:“你是八路 ”“不是!”“你村里有干部 ”“没有!”敌人砍断他半边脖子,又问:

“你的八路 ”他歪着头,血流在胸膛上,说:“不是!”“你村的八路大大的!”“没有!”

妇女们忍不住,她们一齐沙着嗓子喊:“没有!没有!”

敌人杀死他,他倒在冰上。血冻结了,血是坚定的,死是刚强!

“没有!没有!”

这声音将永远响在苇塘附近,永远响在白洋淀人民的耳朵旁边,甚至应该一代代传给我们的子孙。永远记住这两句简短有力的话吧!

主旨

本文在抗日战争这样一个关系着民族存亡的大背景下,选取白洋淀的一隅,把笔墨集中在百姓的夫妻之情、家国之爱上。这些善良、纯朴的人们在战争环境中闪耀出的人性的光辉,表现了白洋淀人民不畏强暴、保卫家园的精神。

艺术特色

(1)如诗如画的意境美。

(2)生动传神的细节美。

(3)回味无穷的含蓄美。

艺术特色

(1)如诗如画的意境美。

《荷花淀》给人留下最深刻的美感印象的是那一片充满生机、充满活力、象征着人的美好追求和愿望的由荷花及荷叶组成的美丽的荷花淀。在这幅纯美的画面中,荷花及荷叶是画面的主体,人物只是融入荷花及荷叶的精魂,这正是《荷花淀》的真正艺术魅力所在,是把生活高度艺术化、审美化的结晶。

艺术特色

(2)生动传神的细节美。

“夫妻话别”中,水生嫂那一“震”一“吮”,历来被名家评为细节描写的经典之笔。寥寥数笔,便惟妙惟肖地描摹出了水生嫂这位勤劳善良的劳动妇女劳动时的一个不经意的、习惯性的动作,生动形象地表现了这位机敏多情、深明大义的白洋淀抗日根据地妇女内心深处爱与恨、情与义的激烈撞击和理性抉择。这些细节描写凝练含蓄,耐人寻味,折射出人性美的光辉。

艺术特色

(3)回味无穷的含蓄美。

作者笔下的女性内心都有着深沉真挚的情感,但这种情感的流露不是奔腾的江河,而是涓涓的细流,深厚、含蓄。女性的这种含蓄美在“借故寻夫”这一场面中得到了淋漓尽致的表现。有时还表现为运用隐语来传达人物的情感,如“拴马桩也不顶事了”“不行了,脱了缰了”等,把丈夫比作脱缰的野马,其中蕴含着言传不尽的复杂的情感:寻夫未遇的恼恨,柔情蜜意的爱恋,淡淡的自豪,轻轻的责怪 这种耐人寻味的情感表达方式,充分表现了中国女性特有的含蓄美。

阅读下面的文字,完成问题。

荷花淀派,以孙犁为代表的一个当代文学的流派。荷花淀派一般都充满乐观精神,清新朴素,描写逼真,心理刻画细腻,抒情味浓,富有_________。( )。荷花淀即白洋淀。孙犁的著名代表作《白洋淀纪事》,肯定了人民战争,热情歌颂了根据地人民_________的英勇斗争精神和乐观的革命精神,展示着一种特定的“人情美”。艺术表现上_________、诗意盎然,达到了思想内容和艺术形式的完美结合,体现了孙犁小说的鲜明特色,开创了抗日文学“诗意小说”的新境界。茅盾在评介孙犁时说过:孙犁有他自己的一贯的风格,“他的散文富有抒情味,他的小说好像不讲究篇章结构,然而绝不枝蔓;他是用谈笑从容的态度来描摹_________的,好处在于多风趣而不落轻佻”。受《荷花淀》创作风格的影响,文坛曾产生新中国第一个文学派流——荷花淀派。其主要作家有刘绍棠、从维熙、韩映山等。以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学最为著名、最有影响的、各具千秋的两个“流派”。

小试牛刀

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )

A.诗情画意 勇往直前 别具一格 风雨飘摇

B.情景交融 勇往直前 别开生面 风雨飘摇

C.诗情画意 不屈不挠 别开生面 风云变幻

D.情景交融 不屈不挠 别具一格 风云变幻

小试牛刀

C

解析:①诗情画意:诗画一般的美好意境。情景交融:文学作品把写景和抒情紧密地结合起来。语境强调荷花淀派作品给人的感受,应选“诗情画意”。②勇往直前:勇敢地一直向前。不屈不挠:形容意志坚强,永不屈服。语境强调抗战时期人民的英勇斗争精神和乐观的革命精神,应选“不屈不挠”。③别具一格:另有一种风格。别开生面:另外开展新的局面或创造新的形式。与语境中“开创了抗日文学‘诗意小说’的新境界”相对应,应选“别开生面”。④风雨飘摇:形容形势很不稳定。风云变幻:像风云那样变动不定,比喻局势动荡不定,变化急速,难以预料。语境中是说作品所写内容的,故选用“风云变幻”。故选C。

小试牛刀

小试牛刀

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.这一流派得名不但源于白洋淀这个地方,也源于孙犁的短篇小说《荷花淀》

B.由于孙犁的短篇小说《荷花淀》,更由于白洋淀这个地方而使这一流派得名

C.由于白洋淀这个地方和孙犁的短篇小说《荷花淀》而使这一流派得名

D.源于白洋淀这个地方,也源于孙犁的短篇小说《荷花淀》而得名的这一流派

A

小试牛刀

解析:

括号前后都是句号,需要填写一个完整的句子。B、C两项因为介词“由于”的存在,使得句子缺少主语,有语病。D项只是一个名词性成分,缺少句子的谓语部分,不完整。故选A。

小试牛刀

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.以孙犁带领的“荷花淀派”和以赵树理带领的“山药蛋派”是在中国现代文学中两个最为著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

B.孙犁为首的“荷花淀派”尤其是以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学中两个最为著名的、最有影响、各具千秋的“流派”。

C.以孙犁为首的“荷花淀派”和以赵树理为首的“山药蛋派”是中国现代文学中两个最为著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

D.分别以孙犁为首和以赵树理为首的“荷花淀派”“山药蛋派”是中国现代文学中两个最著名、最有影响的、各具千秋的“流派”。

C

小试牛刀

解析:

画线句有两处语病:一是成分残缺,应在“中国现代文学”后加“中”或“上”;二是语序不当,“最为著名、最有影响的、各具千秋的两个‘流派’”中“两个”应移到“最为”前面。故选C。

小试牛刀

4.下面判断有错误的一项是( )

A.小说《荷花淀》选自孙犁文集《白洋淀纪事》。

B.《荷花淀》细致地描述了白洋淀地区人民在解放战争时期的斗争生活,主要人物是一群青年妇女。

C.《荷花淀》采用纵剖面的方法,按照时间的顺序,重点描写了夫妻话别、敌我遭遇、助夫杀敌三个片断。

D.写景清新,细节生动,对话传袖,这几点是《荷花淀》的主要艺术特色。

B

解析:应该是抗日战争时期。

拓展阅读

一 《荷花淀》句式修辞例谈

《荷花淀》的语言质朴简明,内涵丰富。小说中有不少人物对话,有很强的生活气息和个性色彩。如果我们从句式的角度作一点分析,可以加深对课文语言特色的认识。如果我们要在记叙文中写进人物对话,也不能不学习运用这些句式。

(一)省略句。人物对话常用省略句,《荷花淀》也不例外。可以说,省略句是对话的常态。请看课文中的句子:

她问:“他们几个呢?”水生说:“还在区上。爹哩?”“睡了。”“小华呢?”“和他爷爷去收了半天虾篓,早就睡了。他们几个为什么还不回来?”

这一段对话,几乎全是省略句。大凡问句省谓语,答句省主语。问者寻求答案,答案在谓语,省着让答者填。答者用谓语回答,而主语正可承前省。如果要求生活对话都用完全句,那是不可想象的。比如:水生嫂问:“他们几个在哪里?”水生说:“他们几个还在区上。”这就有点像外国人学汉语会话了。这段对话的内容是水生嫂探听游击队的消息,可是水生吞吞吐吐,他的答案显然不能满足水生嫂追根究底的心理。于是最后一个问话不但内容上有了变化,而且在形式上改用了完全句,可以看出这句话的份量不一样,显得郑重其事,不像一般生活对话那样随意、轻松,它给水生传递的信息是:你不要避重就轻、含糊其辞,这个问题你非得老实回答不行。

(二)倒装句。人物对话也常用倒装句,特别是主谓倒装。《荷花淀》中有两处经典倒装句:第一处是水生在上述水生嫂问话后,还想掩饰,于是笑了一下。水生嫂很敏感,知道笑里有文章,就问:“怎么了,你?”第二处是一场战斗之后,水生们从水里打捞了战利品,水生对着荷花淀吆喝:“出来吧,你们!”这里,一个疑问句,一个祈使句,它们和感叹句一样,都是倒装句的常用句型。当然这只是一般的说。具体到课文,前一

句表达了水生嫂急切的心情,在这样的问句中,谓语远比主语重要,说者总是迫不及待地先说出谓语,然后再补上主语。后一句,课文上接着补充叙述:(水生)好像带着很大的气。大凡用倒装句总是有些特殊的语气的。如果我们在记录人物对话时适当用一些倒装句,可以再现生活,也能更好地表达出人物的心理、思想、性格等,甚至传达出某种环境气氛。

(三)超短句。李裕德的《新编实用修辞》中称其为“极端省略句”。这种句式的修辞意义主要不是节省语言,而是传达出某种情绪,如惶恐、愤怒、惊讶等。看课文中的例子:“唉呀!那边过来一只船。”“唉呀,日本!你看那衣裳!”这是妇女们发现敌船后紧接着的两段对话。很明显,前一个妇女的语气还比较从容,她虽然有意外发现,但还没意识到问题的严重性,所以她还可以相对平和地组织成一个完全句,她也许只是抱怨在风平浪静的晌午怎么会出现一只“船”呢?第二个妇女就不同了,她的敏锐的目光分明已经发现了敌船的标记(也许是膏药旗或大炮什么的),她的“唉呀”只是脱口而出,语速很快,“日本”二字就组成了一个超短句,不但以最快的速度报告了她的发现,而且真实地传达了她内心本能的惶恐、紧张(这不能说明她胆怯,这只是一种“下意识”)。如果把这个超短句换成:“那可不就是日本的船么?”就根本不能传达出原句丰富的内涵了。

(四)残缺句。残缺句是相对于完整句的。完全句与省略句是根据成分是否省略划分的。省略句虽然省略了某一种或某几种成分,但它还是完整句,因为它在观念上是存在着被省略的成分的。残缺句就不同了,它是说话人出于某种忌讳或特殊环境的需要而有意“造”出来的(少数时候由于说话人的语言或知识修养不足也会无意识地制造出“残缺句”)。它不仅是语法上的“残缺”,更重要的是内容上的“残缺”。这种句式在语法上说是不规范的(在这一点与省略句也不同),我们在正常说写活动中是不能随便制造“残缺句”的,文章和对话中存在不合理的“残缺句”,是语言修养欠缺的表现。但是在特殊情况下,人们又可能甚至只能说出“残缺句”来。例如鲁迅的《祝福》中鲁四老

爷说的话“不早不迟,偏偏要在这时候,——这就可见是一个谬种!”就是一个出于忌讳的心理而制造的“残缺句”。《荷花淀》一文中有一个很有意思的“残缺句”。当几个女人去探夫时,一路上说说笑笑,一会儿埋怨起丈夫来,一个妇女说:“可慌哩!比什么都慌,比过新年,娶新——也没见他这么慌过!”“慌”是方言“高兴”的意思。这个年青妇女大概新婚不久,还有点害羞和腼腆,想说“娶新娘(或新嫂)”都说不出口,讲到“新”字就跳过去了,结果留下了一个半截子句。正因为这样,才更有生活气息,更好地反映人物的性格,乃至于一定的时代特征。

二 关于《荷花淀》的写作

孙犁

《荷花淀》最初发表在延安《解放日报》的副刊上,是一九四五年春天,那时我在延安鲁迅艺术文学院学习和工作。

这篇小说引起延安读者的注意,我想是因为同志们长年在西北高原工作,习惯于那里的大风沙的气候,忽然见到关于白洋淀水乡的描写,刮来的是带有荷花香味的风,于是情不自禁地感到新鲜吧。当然,这不是最主要的,是献身于抗日的战士们,看到我们的抗日根据地不断扩大,群众的抗日决心日益坚决,而妇女们的抗日情绪也如此令人鼓舞,因此就对这篇小说发生了喜爱的心。

白洋淀地区属于冀中抗日根据地。冀中平原的抗战,以其所处的形势,所起的作用,所经受的考验,早已为全国人民所瞩目。

但是,这里的人民的觉醒,也是有一个过程的。这一带地方,自从“九一八”事变以来,就屡屡感到日本帝国主义的威胁。芦沟桥事变不久,敌人的铁蹄就踏进了这个地区。这是敌人强加给中国人民的一场大灾难。而在这个紧急的时刻,国民党放弃了这一带国土,仓皇南逃。

农民的爱国心和民族自尊心是非常强烈的。他们面对的现实是:强敌压境,自己的生命,自己的家园,自己的妻子儿女,都没有了保障。他们要求保家卫国,他们要求武装抗日。

共产党和八路军及时领导了这一带广大农民的抗日运动。这是风起云涌的民族革命战争,每一个人都在这场斗争中献出了自己的全部力量。

在抗日的旗帜下,男女老少都动员起来了,面对的是最残暴的敌人。不抵抗政策,早已被人们唾弃。他们知道:凡是敌人,如果你对他抱有幻想,不去抵抗,其后果,都是要不堪设想,无法补偿的。

这是全民战争。那时的动员口号是:有人出人,有枪出枪,有钱出钱,有力出力。

农民的乡土观念是很重的。热土难离,更何况抛妻别子。

但是青年农民,在各个村庄,都成群结队地走上抗日前线。那时,我们的武装组织有区小队、县大队、地区支队、纵队。党照顾农民的家乡观念,逐步逐级地引导他们成为野战军。

农民抗日,完全出于自愿。他们热爱自己的家、自己的父母妻子。他们当兵打仗,正是为了保卫他们。暂时的分别,正是为了将来的团聚。父母妻子也是这样想。

当时,一个老太太喂着一只心爱的母鸡,她就会想到:如果儿子不去打仗,不只她自己活不成,她手里的这只母鸡也活不成。一个小男孩放牧着一只小山羊,他也会想到:如果父亲不去打仗,不只他自己不能活,他牵着的这只小山羊也不能活。

至于那些青年妇女,我已经屡次声言,她们在抗日战争年代,所表现的识大体、乐观主义以及献身精神,使我衷心敬佩到五体投地的程度。

《荷花淀》所写的,就是这一时代,我的家乡,家家户户的平常故事。它不是传奇故事,我是按照生活的顺序写下来的,事先并没有什么情节安排。

白洋淀属于冀中区,但距离我的故乡,还有很远的路。一九三六年到一九三七年,我在白洋淀附近,教了一年小学。清晨黄昏,我有机会熟悉这一带的风土和人民的劳动、生活。

抗日战争时期,我主要是在平汉路西的山里工作。从冀中平原来的同志,曾向我讲了两个战斗故事:一个是关于地道的,一个是关于水淀的。前者,我写成一篇《第一个洞》,后者就是《荷花淀》。

我在延安的窑洞里一盏油灯下,用自制的墨水和草纸写成这篇小说。我离开家乡、父母、妻子,已经八年了。我很想念他们,也很想念冀中。打败日本帝国主义的信心是坚定的,但还难预料哪年哪月,才能重返故乡。

可以自信,我在写作这篇作品时的思想、感情,和我所处的时代,或人民对作者的要求,不会有任何不符拍节之处,完全是一致的。

我写出了自己的感情,就是写出了所有离家抗日战士的感情,所有送走自己儿子、丈夫的人们的感情。我表现的感情是发自内心的,每个和我生活经历相同的人,就会受到感动。

文学必须取信于当时,方能传信于后世。如在当代被公认为是诳言,它的寿命是不能长久的。时间检验了这篇五千字上下的小作品,使它得以流传到现在。过去的一些争论,一些责难,现在好像也不存在了。

冀中区的人民,在八年抗日战争中作出重大贡献,忍受重大灾难,蒙受重大损失。他们的事迹,必然要在文学上得到辉煌的反映,流传后世。《荷花淀》所反映的,只是生活的一鳞半爪。关于白洋淀的创作,正在方兴未艾,后来者应该居上。

1978年11月5日草成