2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册古诗词诵读《书愤》课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册古诗词诵读《书愤》课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 10:28:25 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

陆游,是因为他的爱国诗篇而认识他

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

秋夜将晓出篱门迎凉有感二首(其二)

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

书愤

南宋·陆游

1. 理解诗歌内容,以知人论世的方法分析作者感情。

2. 鉴赏诗歌的表现手法,提高学生的诗歌鉴赏能力。

3. 体会陆游的爱国主义精神,感悟南宋爱国词人的情怀。

学习目标

诗界千年靡靡风,

兵魂销尽国魂空。

集中十九从军乐,

亘古男儿一放翁!

——梁启超《读陆放翁集》

陆游(1125-1210),字务观,自号放翁。越州山阴(今绍兴)人,南宋著名爱国诗人。他出身书香门第,爷爷是王安石的弟子,父亲陆宰是经学家和藏书家。他从小也刻苦习武,擅长骑马射箭。少年时就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。

三败考场:16岁科考失败;19岁:喜论恢复,语触秦桧;29岁:喜论恢复,殿试失利。

34岁:第一次踏上仕途;

38岁:奏请宋高宗罢黜杨存中,因此被贬放;后宋孝宗赐进士出身;

40岁:因弹劾曾觌、龙大渊再遭贬官;

42岁:因“鼓唱是非,力说张浚用兵” 被罢免;

45岁:任夔州通判。

48岁:被招入四川宣抚使王炎幕府下,开始了他在南郑的军旅生活。八个月后,王炎被宋朝廷召回,陆游改任。

52岁时:因“燕饮颓放”被罢官……

84岁:因支持韩佗胄北伐,被去除一切职务和俸禄;

85岁:抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

知人论世

陆游履历:出生

字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。

出生于两宋之交1125年。靖康之难的前一年。

靖康之耻:靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔及贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。

靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深的刺痛了汉人的内心

国家的不幸,家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。少年时陆游就立下了“扫胡尘,靖国难”的志向。

陆游履历:阻力

陆游初试为第一,因秦桧之孙秦埙居陆游名下,次年复试,秦桧指示主考官将其除名。

范成大举荐陆游为锦城参议。主和派诋毁他“不拘礼法”、“燕饮颓放”,范成大迫于压力将陆游免职。陆游自号“放翁”。

陆游为礼部郎中,何澹弹劾他“喜论恢复”“不合时宜”,朝廷以“嘲咏风月”为名将其罢官。

陆游履历:军旅生活

46岁,王炎宣抚川陕,驻军南郑,召陆游为幕僚。王炎委托陆游草拟驱逐金人、收复中原的战略计划,陆游作《平戎策》。在此期间,陆游常到战略要塞大散关(宝鸡)一带巡逻。

朝廷否决北伐计划,调王炎回京,幕府解散

大散关一带的军旅生活只有八个月,是陆游唯一一次亲临抗金前线的军事实践。

陆游履历:晚年

66岁直至去世的二十年间,陆游隐居故乡,过着简朴、宁静的乡村生活。但抗击金兵,收复中原的壮志从未真正消失。

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

他的大量诗歌既表达了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。临终之际陆游写下绝笔《示儿》作为遗嘱

写作背

景

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗(赵眘)十三年(1186年),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

书:书写

愤:愤慨,愤懑

标题含义:书写心中郁愤之情

书 愤

解 题

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

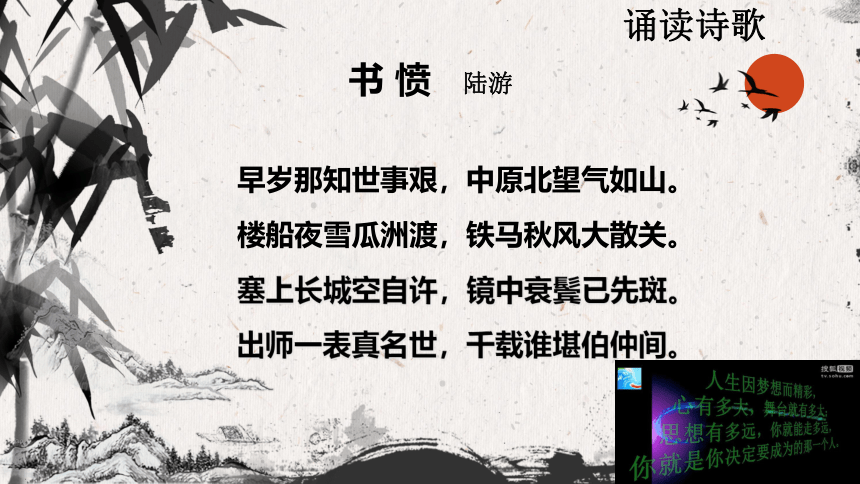

书 愤 陆游

诵读诗歌

初读:吟咏成韵

.

朗读指导

“早岁那知世事艰”中的“那”读上声调,“那知”重读。

“中原北望气如山”中“山”读升调,读出高山巍巍耸立之势。

“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”语速稍快,语调激昂,显其豪壮。

“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑“句中“空”要重读,“

“已先斑”处读降调,整句语调低沉,显其沉郁。

“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”中“真名世”“谁堪”重读,结句降调。

书 愤 陆游

诵读诗歌

按照所标出的节拍,诵读该诗。

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

书 愤

早岁/那知/世事/艰,

中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,

铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空/自许,

镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,

千载/谁堪/伯仲/间!

年轻时哪里知道世事艰难,北望被金人侵占的中原,我杀敌豪情有如山涌。

当年刘锜等曾乘着高大的战舰在雪夜里大破金兵于瓜州渡口,吴璘等也曾骑着披甲的战马在秋风中大败金兵于大散关。

我徒然自许是塞上的长城,对镜自照两鬓早已斑白。

《出师表》一文真是名扬后世啊,,千百年来有谁能与诸葛亮相比呢?

翻 译

合作探究

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。暗指投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压。

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“书”:早年恢复中原之志

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

联系时代背景,回答:“世事艰” 具体指什么?在诗中起什么作用?

“世事艰”,为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。(白描)

(楼船、铁马)紧张的战争氛围

(夜雪、秋风)酷烈的战争坏境

(瓜州渡、大散关)险要的军事据点

组成了两幅气势宏大的战争场面。

这两句是有什么特点?暗示了什么?

“书”:两次抗金胜利之事

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

六个名词排列在一起,就勾勒出了两幅豪壮的战争图画。这种艺术手法叫列锦。列锦是中国古典诗歌中特殊的修辞手法,以名词或名词性短语组成(没有动词或形容词),构成了生动可感的画面,用以烘托气氛,创造意境,表达情感。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

这两句在诗中有什么作用?(内容情感)

这两次战斗都发生在绍兴三十一年(1161年),当时诗人才36岁。这两句形象地概括了25年前两次胜利的战斗:瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得。意在表明南宋人民具有保卫自己国土的伟大力量,也抒发了诗人渴望建功立业的的雄心壮志。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

这里运用了哪一个典故?表达了诗人怎样的感情?

作者以檀道济自喻,“空自许”,跟“世事艰”照应,既是对自己壮志难酬的感叹,又是对投降派的愤怒指责。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“书”:年事已高、壮志未酬之情。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

“已”,已经,刻画诗人功业未就人却已衰老的现实,生动抒发了诗人壮志难酬,岁月蹉跎的悲愤之情。

试指出“空”和“已”有怎样的表达效果?

“空”,徒,白白。1.表明自己壮志未酬,2.抒发失落愤懑之情,3,照应上文“那知世事艰”。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《出师表》所说的“当奖率三军,北定中原”,这正是陆游的毕生心愿;

诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,

正是陆游所要发扬的精神;

诸葛亮的“亲贤臣,远小人”的告诫,

正是陆游认为南宋当权者应该吸取的。

“书”:敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

用典明志。诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

“谁堪伯仲间”,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

“书”早年恢复中原之志。

“书” 两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

合作探究一:全诗来看作者所“书”何事?

“书”何事?

合作探究二:作者因这些事而生哪些“愤” ?(找诗中字眼回答)

所“愤”之一:世事艰;

所“愤”之二:空自许;

所“愤”之三:鬓先斑;

所“愤”之四:谁堪伯仲间。

抒何“愤”?

合作探究二:全诗来看作者因这些事而生哪些愤?

1.忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

2.忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

3.忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

抒何“愤”?

国土沦陷

报国无门

无人领军

壮志未酬

年华空老

愤

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

直抒胸臆:艰,道出辛酸与坎坷,暗指投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压。

白描:纯意象的组合。战船、战马、酷烈的战争环境(夜雪、秋风)、险要的军事据点(瓜州渡、大散关),组成了两幅气势宏大的战争场面。

用典:南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

用典明志。诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

除了用典,这首诗还用了哪些表现手法?

对比

一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。早年气壮如山,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,何等豪迈,如今对镜自照,衰鬓苍颜,岁月不居,年华空老!

诸葛亮积极进取——投降派苟且偷安。

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

除了用典、对比,这首诗还用了哪些手法?

虚实结合、融情于景

1.首联、颔联是虚,颈联是实

2.颔联使用了六个名词,勾勒出两幅气壮山河的战争图画,将诗人的恢复之志具体化。

小 结

这首诗是诗人几十年生活经历的生动概括。它借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。并由此俯仰千载,抒发了诗人壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。

陆游并非是一般意义上的诗人,他首先是一个爱国志士,是一个民族战士。

拓展延伸:南宋是一个盛产爱国文人的时代

1、陆游的《诉衷情》:胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧州。

2、辛弃疾《破阵子》:了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

3、岳飞《小重山》:白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听

.

总结归纳:时代的悲剧

共同的情结,陆游是“中原北望”“心在天山”、辛弃疾是“了却君王天下事,赢得生前身后名。岳飞是“为功名”。“天下事”也好,“功名”也好,指的都是收复中原的大计。

相同的际遇,陆游是“已先斑”“鬢先秋”、辛弃疾是“可怜白发生”、岳飞是“白首”。可见悲剧并不是陆游一个人的,报国无门、请缨无路、壮志难酬、年华空老是南宋所有有志抗金救国、收复中原的志士们共同的悲剧,甚至直至文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的以身殉国。

他们的悲剧是时代的悲剧,他们的悲怆是英雄们共同的悲怆,陆游终生没有解开的情结不是他个人的情结,而是所有南宋爱国志士们共同的情结。

《书愤》理解性默写

1.《书愤》在强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是:

________________________, ____________________________。

2.《书愤》记述两次抗金胜仗的句子是:___________________, __________________。

3.《书愤》中用典明志的诗句是: ________________________, _______________________。

4.《书愤》中慨叹自己年不懂世事,一心欲复故国的诗句是:___________________, _____________。

楼船夜雪瓜洲渡

出师一表真名世

千载谁堪伯仲间

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

早岁那知世事艰

中原北望气如山

铁马秋风大散关

卜算子· 咏梅

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

此词以梅花自况,咏梅的凄苦来宣泄内心的抑郁,感叹人生的失意坎坷;赞美梅花精神的同时,又表达自己的爱国情操,并坚定了自己的信念。也展示了自己的高洁人格。

感谢

示儿

死去元知万事空,

但悲不见九州同。

王师北定中原日,

家祭无忘告乃翁。

陆游,是因为他的爱国诗篇而认识他

十一月四日风雨大作

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。

秋夜将晓出篱门迎凉有感二首(其二)

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

书愤

南宋·陆游

1. 理解诗歌内容,以知人论世的方法分析作者感情。

2. 鉴赏诗歌的表现手法,提高学生的诗歌鉴赏能力。

3. 体会陆游的爱国主义精神,感悟南宋爱国词人的情怀。

学习目标

诗界千年靡靡风,

兵魂销尽国魂空。

集中十九从军乐,

亘古男儿一放翁!

——梁启超《读陆放翁集》

陆游(1125-1210),字务观,自号放翁。越州山阴(今绍兴)人,南宋著名爱国诗人。他出身书香门第,爷爷是王安石的弟子,父亲陆宰是经学家和藏书家。他从小也刻苦习武,擅长骑马射箭。少年时就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。

三败考场:16岁科考失败;19岁:喜论恢复,语触秦桧;29岁:喜论恢复,殿试失利。

34岁:第一次踏上仕途;

38岁:奏请宋高宗罢黜杨存中,因此被贬放;后宋孝宗赐进士出身;

40岁:因弹劾曾觌、龙大渊再遭贬官;

42岁:因“鼓唱是非,力说张浚用兵” 被罢免;

45岁:任夔州通判。

48岁:被招入四川宣抚使王炎幕府下,开始了他在南郑的军旅生活。八个月后,王炎被宋朝廷召回,陆游改任。

52岁时:因“燕饮颓放”被罢官……

84岁:因支持韩佗胄北伐,被去除一切职务和俸禄;

85岁:抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

知人论世

陆游履历:出生

字务观,号放翁。越州山阴(绍兴)人。

出生于两宋之交1125年。靖康之难的前一年。

靖康之耻:靖康二年四月,金军攻破汴京,俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子,以及大量赵氏皇族、后宫妃嫔及贵卿、朝臣等共三千余人北上金国。金兵烧杀抢掠,东京城中公私积蓄为之一空。

靖康之耻导致了北宋的灭亡,深深的刺痛了汉人的内心

国家的不幸,家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。少年时陆游就立下了“扫胡尘,靖国难”的志向。

陆游履历:阻力

陆游初试为第一,因秦桧之孙秦埙居陆游名下,次年复试,秦桧指示主考官将其除名。

范成大举荐陆游为锦城参议。主和派诋毁他“不拘礼法”、“燕饮颓放”,范成大迫于压力将陆游免职。陆游自号“放翁”。

陆游为礼部郎中,何澹弹劾他“喜论恢复”“不合时宜”,朝廷以“嘲咏风月”为名将其罢官。

陆游履历:军旅生活

46岁,王炎宣抚川陕,驻军南郑,召陆游为幕僚。王炎委托陆游草拟驱逐金人、收复中原的战略计划,陆游作《平戎策》。在此期间,陆游常到战略要塞大散关(宝鸡)一带巡逻。

朝廷否决北伐计划,调王炎回京,幕府解散

大散关一带的军旅生活只有八个月,是陆游唯一一次亲临抗金前线的军事实践。

陆游履历:晚年

66岁直至去世的二十年间,陆游隐居故乡,过着简朴、宁静的乡村生活。但抗击金兵,收复中原的壮志从未真正消失。

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。

他的大量诗歌既表达了昂扬的斗志,也倾诉了深沉的悲愤之情。临终之际陆游写下绝笔《示儿》作为遗嘱

写作背

景

南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗(赵眘)十三年(1186年),此时陆游已62岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,想那山河破碎,中原未收,感于世事多艰,小人误国,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。

书:书写

愤:愤慨,愤懑

标题含义:书写心中郁愤之情

书 愤

解 题

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

书 愤 陆游

诵读诗歌

初读:吟咏成韵

.

朗读指导

“早岁那知世事艰”中的“那”读上声调,“那知”重读。

“中原北望气如山”中“山”读升调,读出高山巍巍耸立之势。

“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”语速稍快,语调激昂,显其豪壮。

“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑“句中“空”要重读,“

“已先斑”处读降调,整句语调低沉,显其沉郁。

“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”中“真名世”“谁堪”重读,结句降调。

书 愤 陆游

诵读诗歌

按照所标出的节拍,诵读该诗。

早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间。

书 愤

早岁/那知/世事/艰,

中原/北望/气/如山。

楼船/夜雪/瓜洲渡,

铁马/秋风/大散关。

塞上/长城/空/自许,

镜中/衰鬓/已/先斑。

出师/一表/真/名世,

千载/谁堪/伯仲/间!

年轻时哪里知道世事艰难,北望被金人侵占的中原,我杀敌豪情有如山涌。

当年刘锜等曾乘着高大的战舰在雪夜里大破金兵于瓜州渡口,吴璘等也曾骑着披甲的战马在秋风中大败金兵于大散关。

我徒然自许是塞上的长城,对镜自照两鬓早已斑白。

《出师表》一文真是名扬后世啊,,千百年来有谁能与诸葛亮相比呢?

翻 译

合作探究

书愤

所“书”何事?

如何抒“愤”?

所抒何“愤”?

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

“艰”——艰难,道出辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。暗指投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压。

“那知”——年轻时血气方刚、天真纯真。

“书”:早年恢复中原之志

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

联系时代背景,回答:“世事艰” 具体指什么?在诗中起什么作用?

“世事艰”,为下文“空自许”作铺垫。从章法上说,点了诗题中的“愤”字。

“气如山”——当年的豪情壮志,意气风发、以身许国的爱国志士形象。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

不用动词,不用虚词,纯意象的组合。(白描)

(楼船、铁马)紧张的战争氛围

(夜雪、秋风)酷烈的战争坏境

(瓜州渡、大散关)险要的军事据点

组成了两幅气势宏大的战争场面。

这两句是有什么特点?暗示了什么?

“书”:两次抗金胜利之事

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

六个名词排列在一起,就勾勒出了两幅豪壮的战争图画。这种艺术手法叫列锦。列锦是中国古典诗歌中特殊的修辞手法,以名词或名词性短语组成(没有动词或形容词),构成了生动可感的画面,用以烘托气氛,创造意境,表达情感。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

这两句在诗中有什么作用?(内容情感)

这两次战斗都发生在绍兴三十一年(1161年),当时诗人才36岁。这两句形象地概括了25年前两次胜利的战斗:瓜洲渡击退金兵的进犯,大散关失而复得。意在表明南宋人民具有保卫自己国土的伟大力量,也抒发了诗人渴望建功立业的的雄心壮志。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”

陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

这里运用了哪一个典故?表达了诗人怎样的感情?

作者以檀道济自喻,“空自许”,跟“世事艰”照应,既是对自己壮志难酬的感叹,又是对投降派的愤怒指责。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

“书”:年事已高、壮志未酬之情。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

“已”,已经,刻画诗人功业未就人却已衰老的现实,生动抒发了诗人壮志难酬,岁月蹉跎的悲愤之情。

试指出“空”和“已”有怎样的表达效果?

“空”,徒,白白。1.表明自己壮志未酬,2.抒发失落愤懑之情,3,照应上文“那知世事艰”。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

《出师表》所说的“当奖率三军,北定中原”,这正是陆游的毕生心愿;

诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,

正是陆游所要发扬的精神;

诸葛亮的“亲贤臣,远小人”的告诫,

正是陆游认为南宋当权者应该吸取的。

“书”:敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

用典明志。诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉,表明他至死也不会放弃恢复中原之志。

“谁堪伯仲间”,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

“书”何事?

合作探究一:结合全诗,作者所“书”何事?

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

“书”早年恢复中原之志。

“书” 两次抗金胜利之役。

“书”年事已高、壮志未酬之情。

“书”敬仰诸葛、渴望建功立业之愿。

合作探究一:全诗来看作者所“书”何事?

“书”何事?

合作探究二:作者因这些事而生哪些“愤” ?(找诗中字眼回答)

所“愤”之一:世事艰;

所“愤”之二:空自许;

所“愤”之三:鬓先斑;

所“愤”之四:谁堪伯仲间。

抒何“愤”?

合作探究二:全诗来看作者因这些事而生哪些愤?

1.忧愤国家

金人入侵、国土沦陷、被迫迁都。

2.忧愤朝政

求和偏安、打击主战派、政治黑暗。

3.忧愤自己

年老体衰、功业无成、壮志未酬。

抒何“愤”?

国土沦陷

报国无门

无人领军

壮志未酬

年华空老

愤

早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。

直抒胸臆:艰,道出辛酸与坎坷,暗指投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压。

白描:纯意象的组合。战船、战马、酷烈的战争环境(夜雪、秋风)、险要的军事据点(瓜州渡、大散关),组成了两幅气势宏大的战争场面。

用典:南朝时刘宋名将檀道济曾自称为“万里长城”。皇帝要杀他,他说:“自毁汝万里长城。”陆游以此自许,可见其少时之磅礴大气,捍卫国家,扬威边地,舍我其谁?

用典明志。诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉。

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

除了用典,这首诗还用了哪些表现手法?

对比

一是理想和现实的对比。诗人北望中原,豪气如山。以塞上长城自许,然而世事多艰。理想被现实击得粉碎。

二是诗人早年形象与晚年形象的对比。早年气壮如山,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,何等豪迈,如今对镜自照,衰鬓苍颜,岁月不居,年华空老!

诸葛亮积极进取——投降派苟且偷安。

合作探究三:诗人如何抒“愤”?

除了用典、对比,这首诗还用了哪些手法?

虚实结合、融情于景

1.首联、颔联是虚,颈联是实

2.颔联使用了六个名词,勾勒出两幅气壮山河的战争图画,将诗人的恢复之志具体化。

小 结

这首诗是诗人几十年生活经历的生动概括。它借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。并由此俯仰千载,抒发了诗人壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。

陆游并非是一般意义上的诗人,他首先是一个爱国志士,是一个民族战士。

拓展延伸:南宋是一个盛产爱国文人的时代

1、陆游的《诉衷情》:胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧州。

2、辛弃疾《破阵子》:了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

3、岳飞《小重山》:白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听

.

总结归纳:时代的悲剧

共同的情结,陆游是“中原北望”“心在天山”、辛弃疾是“了却君王天下事,赢得生前身后名。岳飞是“为功名”。“天下事”也好,“功名”也好,指的都是收复中原的大计。

相同的际遇,陆游是“已先斑”“鬢先秋”、辛弃疾是“可怜白发生”、岳飞是“白首”。可见悲剧并不是陆游一个人的,报国无门、请缨无路、壮志难酬、年华空老是南宋所有有志抗金救国、收复中原的志士们共同的悲剧,甚至直至文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的以身殉国。

他们的悲剧是时代的悲剧,他们的悲怆是英雄们共同的悲怆,陆游终生没有解开的情结不是他个人的情结,而是所有南宋爱国志士们共同的情结。

《书愤》理解性默写

1.《书愤》在强烈地抒发了岁月蹉跎、壮志难酬情怀的诗句是:

________________________, ____________________________。

2.《书愤》记述两次抗金胜仗的句子是:___________________, __________________。

3.《书愤》中用典明志的诗句是: ________________________, _______________________。

4.《书愤》中慨叹自己年不懂世事,一心欲复故国的诗句是:___________________, _____________。

楼船夜雪瓜洲渡

出师一表真名世

千载谁堪伯仲间

塞上长城空自许

镜中衰鬓已先斑

早岁那知世事艰

中原北望气如山

铁马秋风大散关

卜算子· 咏梅

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

此词以梅花自况,咏梅的凄苦来宣泄内心的抑郁,感叹人生的失意坎坷;赞美梅花精神的同时,又表达自己的爱国情操,并坚定了自己的信念。也展示了自己的高洁人格。

感谢