2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 563.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 21:48:08 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

故都的秋

邱县一中 高一语文

教学步骤

1 绘制故都秋图,浅尝秋意

2 赏秋色听秋声,细品秋味

3 对比南北之秋,体会秋心

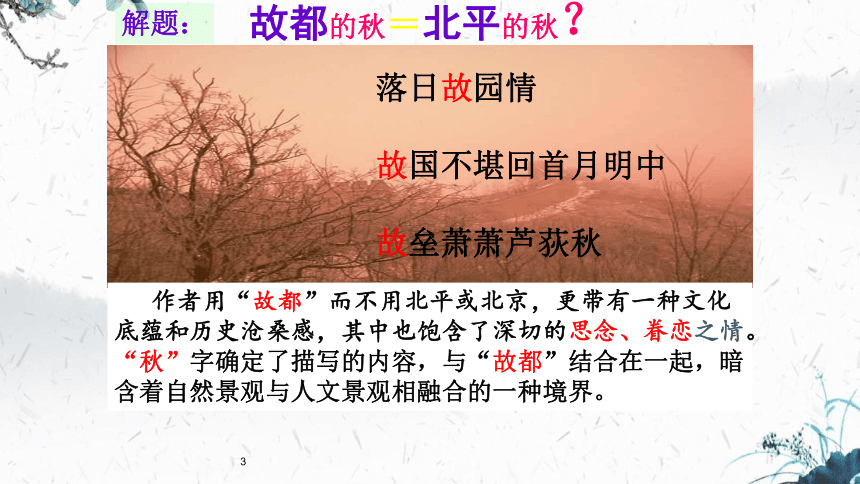

作者笔下故都的秋有何特点?用文中的原句回答。

北国的秋,却特别的来得清,来得静,来得悲凉。

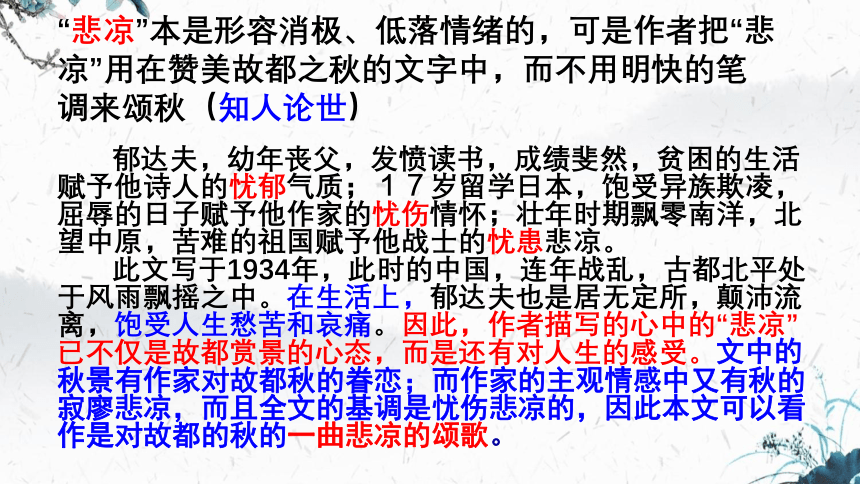

“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可是作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中,而不用明快的笔调来颂秋(知人论世)

郁达夫,幼年丧父,发愤读书,成绩斐然,贫困的生活赋予他诗人的忧郁气质;17岁留学日本,饱受异族欺凌,屈辱的日子赋予他作家的忧伤情怀;壮年时期飘零南洋,北望中原,苦难的祖国赋予他战士的忧患悲凉。

此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,古都北平处于风雨飘摇之中。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是还有对人生的感受。文中的秋景有作家对故都秋的眷恋;而作家的主观情感中又有秋的寂廖悲凉,而且全文的基调是忧伤悲凉的,因此本文可以看作是对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

活动一 绘制故都秋图,浅尝秋意

阅读《故都的秋》,作者文中给我们描绘了五幅秋景图,尝试着找出并用四字词给每个图景命名。

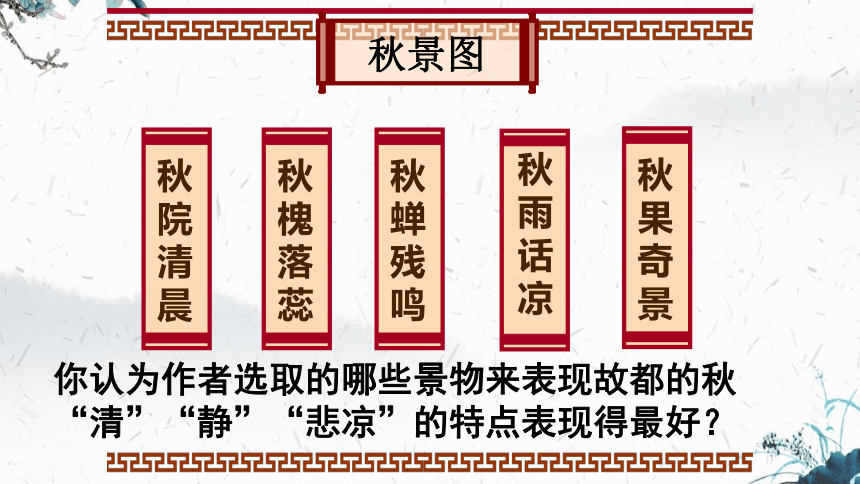

秋景图

秋

院

清

晨

秋

槐

落

蕊

秋

蝉

残

鸣

秋

雨

话

凉

秋

果

奇

景

你认为作者选取的哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点表现得最好?

活动二 赏秋色,听秋声,品秋味

作者描绘了五幅图景众多景物,给我们呈现了清、静、悲凉的故都之秋。首先找一找作者笔下故都的秋都是什么色彩的?

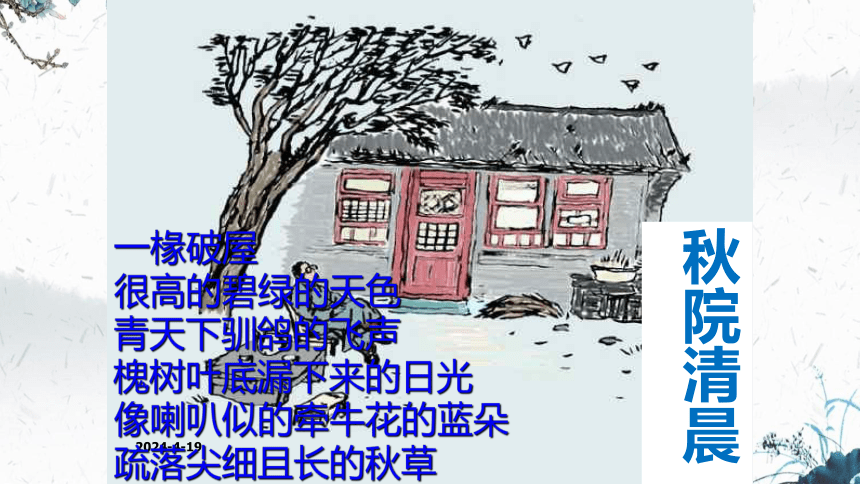

赏秋色:清

很高很高的碧绿的天色

像喇叭似的牵牛花的蓝朵…蓝色或白色者为佳

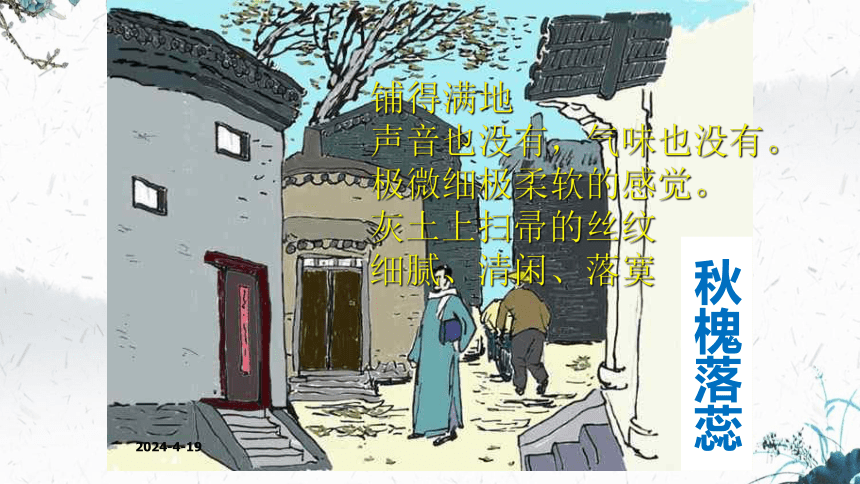

灰土上留下的一条条扫帚的纹丝

灰沉沉的天底下

枣子颗儿…显出淡绿微黄的颜色

秋草 落蕊 树影

思考:这些颜色有什么特点?

(枯黄)

(灰白)

(灰暗)

作者笔下秋色都是以冷色调为主。一切景语皆情语。当时的北京不是没有繁华之处,更不是没有繁华之色。作者这里偏爱冷色调,这跟他当时悲凉的心境是有关的。

思考:清、静、悲凉的故都,是不是完全的寂然无声?如果不是,找一找里面的声音。

听秋声:静

青天下驯鸽的飞声

打扫街道的窸窣声

秋蝉的衰弱的残声

息列索落的下雨声

雨后熟人的互答声

思考:这些声音似乎在热闹时不会容易听到。那么作者为什么描写这些声音?

以动衬静,以有声衬无声,形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果。上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方本就静寂冷清。

无论是颜色上的清冷色调,还是声音上的以动衬静,无一不是作者当时心境悲凉的体现。正是在这种悲凉的心境下,作者看到的都是破败的院落,枯黄的衰草,听到的是秋蝉的残鸣,话秋时的凄凉。

活动三 对比南北之秋,体味作者的对故都秋的热爱

思考:文章明明写北国之秋,却一再提到南国之秋,用意何在?文中写到几次?

北国之秋的特点:“清 ” 、“静”、“悲凉”

感受:“想饱尝一尝”

南国之秋的特点:“慢 ”、“润”、“淡”

感受:“看不饱”、“尝不透”、

“赏玩 不到十足 ”

对比衬托,突出北国之秋的特点,表达作者对故都之秋的无限向往之情,感人至深。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

1.温和味润

稀饭

馍馍

2.清淡味浅

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

4.机巧灵秀

味短

3.鲜嫩味淡

浓烈味烈

厚重味深

醇美味浓

朴实沉稳

味久

作者用了一组排比式的比喻,在对比中说明南国之秋在色与味上不及北国之秋。开篇以“想要饱尝”开始,饱尝完后更是直抒胸臆,“愿把寿命的三分之二折去”抒发自己对北国之秋深深的眷恋与热爱。

牛刀小试

一切景语皆情语。正值初冬时节,我们心中也该有一些关于冬的感想吧。请同学们试着对校园冬景进行描绘,将自己的感情表达出来。

教学楼盖上了白玉瓦,冬青树变成珊瑚枝……同学们在楼前堆雪人,打雪仗。欢声笑语,十分热闹。风吹来了,树上的雪飘飘悠悠的落下来,像满天晨雾,又像洁白盛开的鲜花,使整个校园充满了神秘感。

落光了树叶的柳树挂满了亮晶晶的银条,槐树披上了洁白的婚纱,榆树穿上了美丽的银装。太阳出来了,把地上的雪照的更加洁白晶莹。雪,这冬天的使者,给美丽的校园增添了无限生机。

故都的秋

邱县一中 高一语文

教学步骤

1 绘制故都秋图,浅尝秋意

2 赏秋色听秋声,细品秋味

3 对比南北之秋,体会秋心

作者笔下故都的秋有何特点?用文中的原句回答。

北国的秋,却特别的来得清,来得静,来得悲凉。

“悲凉”本是形容消极、低落情绪的,可是作者把“悲凉”用在赞美故都之秋的文字中,而不用明快的笔调来颂秋(知人论世)

郁达夫,幼年丧父,发愤读书,成绩斐然,贫困的生活赋予他诗人的忧郁气质;17岁留学日本,饱受异族欺凌,屈辱的日子赋予他作家的忧伤情怀;壮年时期飘零南洋,北望中原,苦难的祖国赋予他战士的忧患悲凉。

此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,古都北平处于风雨飘摇之中。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是还有对人生的感受。文中的秋景有作家对故都秋的眷恋;而作家的主观情感中又有秋的寂廖悲凉,而且全文的基调是忧伤悲凉的,因此本文可以看作是对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

活动一 绘制故都秋图,浅尝秋意

阅读《故都的秋》,作者文中给我们描绘了五幅秋景图,尝试着找出并用四字词给每个图景命名。

秋景图

秋

院

清

晨

秋

槐

落

蕊

秋

蝉

残

鸣

秋

雨

话

凉

秋

果

奇

景

你认为作者选取的哪些景物来表现故都的秋“清”“静”“悲凉”的特点表现得最好?

活动二 赏秋色,听秋声,品秋味

作者描绘了五幅图景众多景物,给我们呈现了清、静、悲凉的故都之秋。首先找一找作者笔下故都的秋都是什么色彩的?

赏秋色:清

很高很高的碧绿的天色

像喇叭似的牵牛花的蓝朵…蓝色或白色者为佳

灰土上留下的一条条扫帚的纹丝

灰沉沉的天底下

枣子颗儿…显出淡绿微黄的颜色

秋草 落蕊 树影

思考:这些颜色有什么特点?

(枯黄)

(灰白)

(灰暗)

作者笔下秋色都是以冷色调为主。一切景语皆情语。当时的北京不是没有繁华之处,更不是没有繁华之色。作者这里偏爱冷色调,这跟他当时悲凉的心境是有关的。

思考:清、静、悲凉的故都,是不是完全的寂然无声?如果不是,找一找里面的声音。

听秋声:静

青天下驯鸽的飞声

打扫街道的窸窣声

秋蝉的衰弱的残声

息列索落的下雨声

雨后熟人的互答声

思考:这些声音似乎在热闹时不会容易听到。那么作者为什么描写这些声音?

以动衬静,以有声衬无声,形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果。上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方本就静寂冷清。

无论是颜色上的清冷色调,还是声音上的以动衬静,无一不是作者当时心境悲凉的体现。正是在这种悲凉的心境下,作者看到的都是破败的院落,枯黄的衰草,听到的是秋蝉的残鸣,话秋时的凄凉。

活动三 对比南北之秋,体味作者的对故都秋的热爱

思考:文章明明写北国之秋,却一再提到南国之秋,用意何在?文中写到几次?

北国之秋的特点:“清 ” 、“静”、“悲凉”

感受:“想饱尝一尝”

南国之秋的特点:“慢 ”、“润”、“淡”

感受:“看不饱”、“尝不透”、

“赏玩 不到十足 ”

对比衬托,突出北国之秋的特点,表达作者对故都之秋的无限向往之情,感人至深。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

1.温和味润

稀饭

馍馍

2.清淡味浅

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

4.机巧灵秀

味短

3.鲜嫩味淡

浓烈味烈

厚重味深

醇美味浓

朴实沉稳

味久

作者用了一组排比式的比喻,在对比中说明南国之秋在色与味上不及北国之秋。开篇以“想要饱尝”开始,饱尝完后更是直抒胸臆,“愿把寿命的三分之二折去”抒发自己对北国之秋深深的眷恋与热爱。

牛刀小试

一切景语皆情语。正值初冬时节,我们心中也该有一些关于冬的感想吧。请同学们试着对校园冬景进行描绘,将自己的感情表达出来。

教学楼盖上了白玉瓦,冬青树变成珊瑚枝……同学们在楼前堆雪人,打雪仗。欢声笑语,十分热闹。风吹来了,树上的雪飘飘悠悠的落下来,像满天晨雾,又像洁白盛开的鲜花,使整个校园充满了神秘感。

落光了树叶的柳树挂满了亮晶晶的银条,槐树披上了洁白的婚纱,榆树穿上了美丽的银装。太阳出来了,把地上的雪照的更加洁白晶莹。雪,这冬天的使者,给美丽的校园增添了无限生机。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读