第3课 象外之境——中国传统山水画 课件(15张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 象外之境——中国传统山水画 课件(15张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-12-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

象外之境——中国传统山水画

人教版 《美术鉴赏》 中国美术鉴赏 中国传统书画

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

饮酒

作者:陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

带着问题预习

1.中国人对山水的特殊情感表现在哪些方面?

2.中国山水画是如何“外师造化,中得心源”的?

3.如何理解意境是山水画的灵魂?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

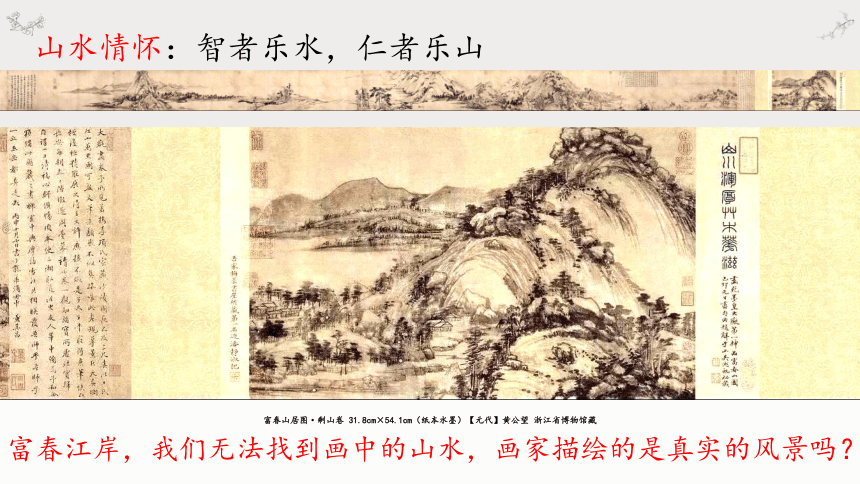

富春山居图·剩山卷 31.8cm×54.1cm(纸本水墨)【元代】黄公望 浙江省博物馆藏

富春江岸,我们无法找到画中的山水,画家描绘的是真实的风景吗?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

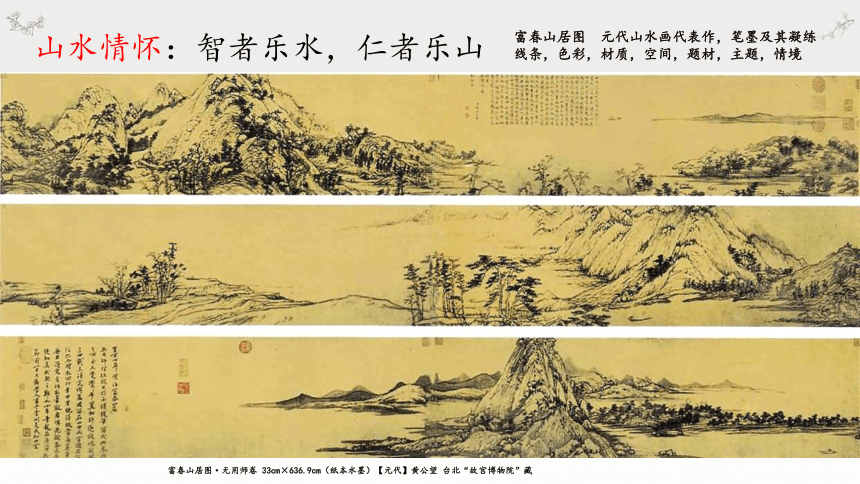

富春山居图 元代山水画代表作,笔墨及其凝练

线条,色彩,材质,空间,题材,主题,情境

富春山居图·无用师卷 33cm×636.9cm(纸本水墨)【元代】黄公望 台北“故宫博物院”藏

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

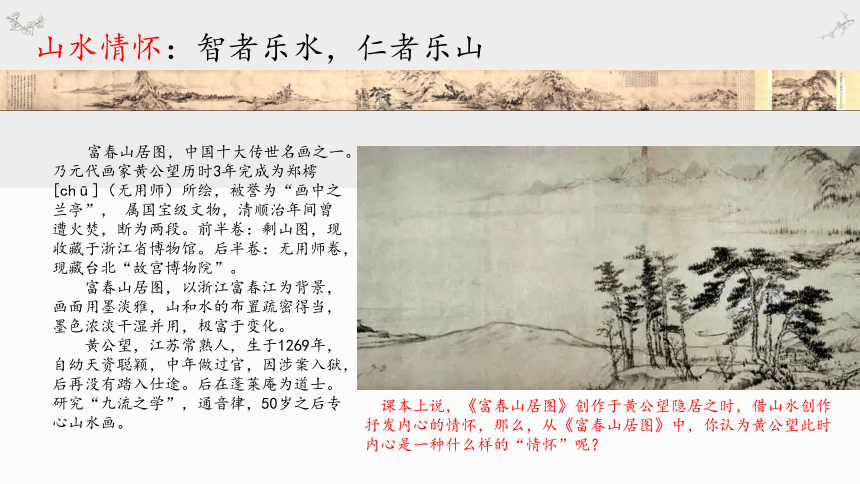

富春山居图,中国十大传世名画之一。乃元代画家黄公望历时3年完成为郑樗[chū](无用师)所绘,被誉为“画中之兰亭”, 属国宝级文物,清顺治年间曾遭火焚,断为两段。前半卷:剩山图,现收藏于浙江省博物馆。后半卷:无用师卷,现藏台北“故宫博物院”。

富春山居图,以浙江富春江为背景,画面用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化。

黄公望,江苏常熟人,生于1269年,自幼天资聪颖,中年做过官,因涉案入狱,后再没有踏入仕途。后在蓬莱庵为道士。研究“九流之学”,通音律,50岁之后专心山水画。

课本上说,《富春山居图》创作于黄公望隐居之时,借山水创作抒发内心的情怀,那么,从《富春山居图》中,你认为黄公望此时内心是一种什么样的“情怀”呢?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

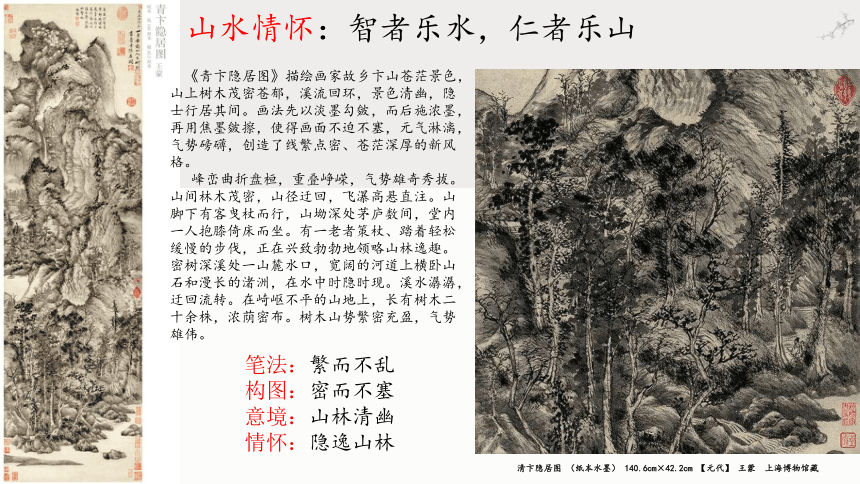

《青卞隐居图》描绘画家故乡卞山苍茫景色,山上树木茂密苍郁,溪流回环,景色清幽,隐士行居其间。画法先以淡墨勾皴,而后施浓墨,再用焦墨皴擦,使得画面不迫不塞,元气淋漓,气势磅礴,创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。

峰峦曲折盘桓,重叠峥嵘,气势雄奇秀拔。山间林木茂密,山径迂回,飞瀑高悬直注。山脚下有客曳杖而行,山坳深处茅庐数间,堂内一人抱膝倚床而坐。有一老者策杖、踏着轻松缓慢的步伐,正在兴致勃勃地领略山林逸趣。密树深溪处一山麓水口,宽阔的河道上横卧山石和漫长的渚洲,在水中时隐时现。溪水潺潺,迂回流转。在崎岖不平的山地上,长有树木二十余株,浓荫密布。树木山势繁密充盈,气势雄伟。

笔法:繁而不乱

构图:密而不塞

意境:山林清幽

情怀:隐逸山林

清卞隐居图 (纸本水墨) 140.6cm×42.2cm 【元代】 王蒙 上海博物馆藏

搜尽奇峰打草稿(纸本水墨)42.8cm×285.5cm 【清代】 石涛 故宫博物院藏

妙夺造化:外师造化,中得心源

康熙三十年(1691年),画家在北上京师的第三年创作了这幅近三米长的画卷。全卷奇峰迭起,气势奇险,画家显然以北方山区,特别是京郊山区景象为原型,并融入了自己的感受和激情,进行了独特的构思与创造。

搜尽奇峰打草稿是清石涛的美学观点。《苦瓜和尚画语录·山川》:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。一搜尽奇峰”,指多从山水自然中收集、体验素材;“打草稿”,指对绘画素材勤于选择、构思和加工,更好地把握画理。

于此主张画家创作山水画,应该多直面客观的山川景物,通过主观的感受、理解、熔铸,把自然山川变为胸中丘壑,即达到“山川与予神遇而迹化”的境界,从而创作出源于自然而又高于自然的优秀作品来。这是对艺术创作典型化过程的一种概括,反映了石涛注重艺术与生活,自然的关系,注意感同身受和提炼构思相结合的美学思想。

溪山行旅图(绢本水墨)206.3cm×103.3cm 【北宋】 范宽 台北“故宫博物院”藏 峰峦浑厚,势状雄强 意境雄伟壮阔

轰炸(铸铜)

116cm×90cm×35cm

1946年 滑田友

中央美术学院美术馆藏

因心造境:寓情于景,借景抒情

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。”可以说,山水画创作就是通过笔墨,将实境转化为虚境的艺术活动。

六君子图(纸本水墨)61.9cm×33.3cm 【元代】 倪瓒 上海博物馆藏 画风疏简放逸,用笔似嫩实苍 意境清远萧疏

因心造境:寓情于景,借景抒情

山水的意境,仰赖画家的创造。对画面意境的欣赏,取决于观赏者的人生经验和文化修养,当我们与画面产生心灵共鸣时,就能体会到观赏的乐趣。

中国画的笔墨

笔 墨

物质层面

技法层面

形式层面

价值层面

毛笔、水墨

运笔、用墨

线条、色彩

气、韵

运笔、用墨的不同技巧,能产生丰富多变的线条与色彩。不同的线条与色彩又有不同的形状与质感。笔墨不仅在表现物象,更在传达审美精神,如古拙、雄浑、秀润、俊逸等。历代山水画家在学习前人的过程中,形成了对笔墨审美与精神的共识。

理解运笔、用墨的技巧,是欣赏的起点。理解笔墨所传达的审美价值与精神理念,才能读懂中国传统绘画。

墨分五色:焦、浓、重、淡、清,+白(六彩)

计白当黑,虚实相生。

踏歌图(绢本设色)192.5cm×111cm 【南宋】 马远 故宫博物院藏 民俗题材的山水画 大斧劈皴 单纯精炼,形象明确,简洁有力

因心造境:寓情于景,借景抒情

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。《踏歌图》表现了雨后天晴的京城郊外景色,同时也反映出丰收之年,农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。《踏歌图》上端显著位置有题诗:“宿雨清畿[jī]甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垄上踏歌行。”

他用简括的线条,清秀的色彩,巧妙地把山环水抱的复杂景物画得远近分明,图中没有花草的陪衬,却表现出愉快的春山环境。远山奇峭,近石方硬,树木多姿,云雾掩映中显出辽远的空间和光的感觉,具有清旷秀劲的特殊风格。

由于马远在构图上善于采用以局部表现整体的手法,常画山之一角、水之一涯,使画面呈露出大片空白,所以,被人称为“马一角”

小结:

山水画源自对自然山川的写生,但又超越具体时空,具有纯粹的、普遍性的美。美学家蔡若虹指出:“艺术的微妙作用,恐怕就在于意境,就在于那种一半留在画面上,还有一般留给画外读者去想象的诗的意境。

课后作业:1.结合《踏歌图》《富春山居图》《千里江山图》思考山水画是如何“移情”的。2.尝试临摹《六君子图轴》局部。

千里江山图 局部 (绢本设色) 全图 51.5cm×1191.5cm 【北宋】 王希孟 故宫博物院藏 致广大而精微 青绿山水(又称金碧山水)

全图由七组群山构成,各组间主次清晰,又联系呼应,节奏分明。山水之间,村庄、寺院、桥梁、渡口、水磨、舟艇,乃至各种身份、从事各种活动的人,无所不包。色彩瑰丽,艳而不俗,气象万千。

春山烟云绵联人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,

冬山昏霾翳塞人寂寂。

见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游。

——郭熙《林泉高致》

预习新课:中国传统花鸟画

象外之境——中国传统山水画

人教版 《美术鉴赏》 中国美术鉴赏 中国传统书画

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

饮酒

作者:陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

带着问题预习

1.中国人对山水的特殊情感表现在哪些方面?

2.中国山水画是如何“外师造化,中得心源”的?

3.如何理解意境是山水画的灵魂?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

富春山居图·剩山卷 31.8cm×54.1cm(纸本水墨)【元代】黄公望 浙江省博物馆藏

富春江岸,我们无法找到画中的山水,画家描绘的是真实的风景吗?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

富春山居图 元代山水画代表作,笔墨及其凝练

线条,色彩,材质,空间,题材,主题,情境

富春山居图·无用师卷 33cm×636.9cm(纸本水墨)【元代】黄公望 台北“故宫博物院”藏

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

富春山居图,中国十大传世名画之一。乃元代画家黄公望历时3年完成为郑樗[chū](无用师)所绘,被誉为“画中之兰亭”, 属国宝级文物,清顺治年间曾遭火焚,断为两段。前半卷:剩山图,现收藏于浙江省博物馆。后半卷:无用师卷,现藏台北“故宫博物院”。

富春山居图,以浙江富春江为背景,画面用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化。

黄公望,江苏常熟人,生于1269年,自幼天资聪颖,中年做过官,因涉案入狱,后再没有踏入仕途。后在蓬莱庵为道士。研究“九流之学”,通音律,50岁之后专心山水画。

课本上说,《富春山居图》创作于黄公望隐居之时,借山水创作抒发内心的情怀,那么,从《富春山居图》中,你认为黄公望此时内心是一种什么样的“情怀”呢?

山水情怀:智者乐水,仁者乐山

《青卞隐居图》描绘画家故乡卞山苍茫景色,山上树木茂密苍郁,溪流回环,景色清幽,隐士行居其间。画法先以淡墨勾皴,而后施浓墨,再用焦墨皴擦,使得画面不迫不塞,元气淋漓,气势磅礴,创造了线繁点密、苍茫深厚的新风格。

峰峦曲折盘桓,重叠峥嵘,气势雄奇秀拔。山间林木茂密,山径迂回,飞瀑高悬直注。山脚下有客曳杖而行,山坳深处茅庐数间,堂内一人抱膝倚床而坐。有一老者策杖、踏着轻松缓慢的步伐,正在兴致勃勃地领略山林逸趣。密树深溪处一山麓水口,宽阔的河道上横卧山石和漫长的渚洲,在水中时隐时现。溪水潺潺,迂回流转。在崎岖不平的山地上,长有树木二十余株,浓荫密布。树木山势繁密充盈,气势雄伟。

笔法:繁而不乱

构图:密而不塞

意境:山林清幽

情怀:隐逸山林

清卞隐居图 (纸本水墨) 140.6cm×42.2cm 【元代】 王蒙 上海博物馆藏

搜尽奇峰打草稿(纸本水墨)42.8cm×285.5cm 【清代】 石涛 故宫博物院藏

妙夺造化:外师造化,中得心源

康熙三十年(1691年),画家在北上京师的第三年创作了这幅近三米长的画卷。全卷奇峰迭起,气势奇险,画家显然以北方山区,特别是京郊山区景象为原型,并融入了自己的感受和激情,进行了独特的构思与创造。

搜尽奇峰打草稿是清石涛的美学观点。《苦瓜和尚画语录·山川》:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也,所以终归之于大涤也。一搜尽奇峰”,指多从山水自然中收集、体验素材;“打草稿”,指对绘画素材勤于选择、构思和加工,更好地把握画理。

于此主张画家创作山水画,应该多直面客观的山川景物,通过主观的感受、理解、熔铸,把自然山川变为胸中丘壑,即达到“山川与予神遇而迹化”的境界,从而创作出源于自然而又高于自然的优秀作品来。这是对艺术创作典型化过程的一种概括,反映了石涛注重艺术与生活,自然的关系,注意感同身受和提炼构思相结合的美学思想。

溪山行旅图(绢本水墨)206.3cm×103.3cm 【北宋】 范宽 台北“故宫博物院”藏 峰峦浑厚,势状雄强 意境雄伟壮阔

轰炸(铸铜)

116cm×90cm×35cm

1946年 滑田友

中央美术学院美术馆藏

因心造境:寓情于景,借景抒情

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。方士庶在《天慵庵随笔》里说:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。”可以说,山水画创作就是通过笔墨,将实境转化为虚境的艺术活动。

六君子图(纸本水墨)61.9cm×33.3cm 【元代】 倪瓒 上海博物馆藏 画风疏简放逸,用笔似嫩实苍 意境清远萧疏

因心造境:寓情于景,借景抒情

山水的意境,仰赖画家的创造。对画面意境的欣赏,取决于观赏者的人生经验和文化修养,当我们与画面产生心灵共鸣时,就能体会到观赏的乐趣。

中国画的笔墨

笔 墨

物质层面

技法层面

形式层面

价值层面

毛笔、水墨

运笔、用墨

线条、色彩

气、韵

运笔、用墨的不同技巧,能产生丰富多变的线条与色彩。不同的线条与色彩又有不同的形状与质感。笔墨不仅在表现物象,更在传达审美精神,如古拙、雄浑、秀润、俊逸等。历代山水画家在学习前人的过程中,形成了对笔墨审美与精神的共识。

理解运笔、用墨的技巧,是欣赏的起点。理解笔墨所传达的审美价值与精神理念,才能读懂中国传统绘画。

墨分五色:焦、浓、重、淡、清,+白(六彩)

计白当黑,虚实相生。

踏歌图(绢本设色)192.5cm×111cm 【南宋】 马远 故宫博物院藏 民俗题材的山水画 大斧劈皴 单纯精炼,形象明确,简洁有力

因心造境:寓情于景,借景抒情

意境是山水画的灵魂,是情与景的统一。《踏歌图》表现了雨后天晴的京城郊外景色,同时也反映出丰收之年,农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。《踏歌图》上端显著位置有题诗:“宿雨清畿[jī]甸,朝阳丽帝城。丰年人乐业,垄上踏歌行。”

他用简括的线条,清秀的色彩,巧妙地把山环水抱的复杂景物画得远近分明,图中没有花草的陪衬,却表现出愉快的春山环境。远山奇峭,近石方硬,树木多姿,云雾掩映中显出辽远的空间和光的感觉,具有清旷秀劲的特殊风格。

由于马远在构图上善于采用以局部表现整体的手法,常画山之一角、水之一涯,使画面呈露出大片空白,所以,被人称为“马一角”

小结:

山水画源自对自然山川的写生,但又超越具体时空,具有纯粹的、普遍性的美。美学家蔡若虹指出:“艺术的微妙作用,恐怕就在于意境,就在于那种一半留在画面上,还有一般留给画外读者去想象的诗的意境。

课后作业:1.结合《踏歌图》《富春山居图》《千里江山图》思考山水画是如何“移情”的。2.尝试临摹《六君子图轴》局部。

千里江山图 局部 (绢本设色) 全图 51.5cm×1191.5cm 【北宋】 王希孟 故宫博物院藏 致广大而精微 青绿山水(又称金碧山水)

全图由七组群山构成,各组间主次清晰,又联系呼应,节奏分明。山水之间,村庄、寺院、桥梁、渡口、水磨、舟艇,乃至各种身份、从事各种活动的人,无所不包。色彩瑰丽,艳而不俗,气象万千。

春山烟云绵联人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,

冬山昏霾翳塞人寂寂。

见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游。

——郭熙《林泉高致》

预习新课:中国传统花鸟画

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术