第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(21ppt)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(21ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-29 14:25:32 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19节 清朝前期社会经济的发展

目

录

CONTENTS

1 学习目标 2 新课导入

3 新课讲解 4 课堂小结

5 当堂小练 6 布置作业

学习目标

1.了解清朝前期农业生产恢复和发展的情况。

2.了解清朝前期手工业和商业的发展概况。

3.思考清朝前期社会经济发展的原因与影响。

4.知道清朝前期人口增长的原因及带来的问题。

新课导入

(多媒体展示《耕织图》图)《耕织图》是南宋绍兴年间画家楼俦所作,作品得到了历代帝王的推崇和嘉许。南宋时的楼俦在任于潜令时,绘制《耕织图诗》45幅,包括耕图21幅、织图24幅。为什么讲述清朝的经济课本使用南宋时期的农耕画作呢 因为这几百年年我国的农耕基本没有什么变化。今天就让我们一起来学习清朝的前期经济发展的概况。

新课讲解

一、农业生产的恢复和发展

1. 原因

(1)明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。

(2)顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

新课讲解

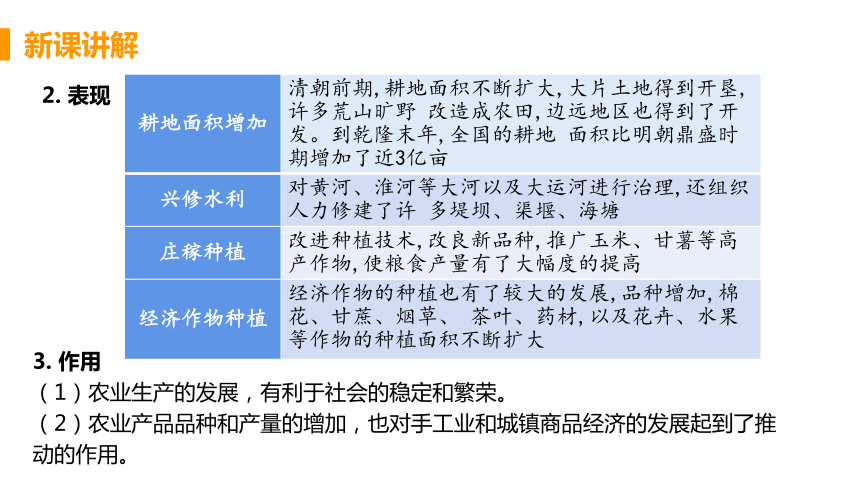

2. 表现

耕地面积增加 清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野 改造成农田,边远地区也得到了开发。到乾隆末年,全国的耕地 面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩

兴修水利 对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许 多堤坝、渠堰、海塘

庄稼种植 改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高

经济作物种植 经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、 茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大

3. 作用

(1)农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

(2)农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

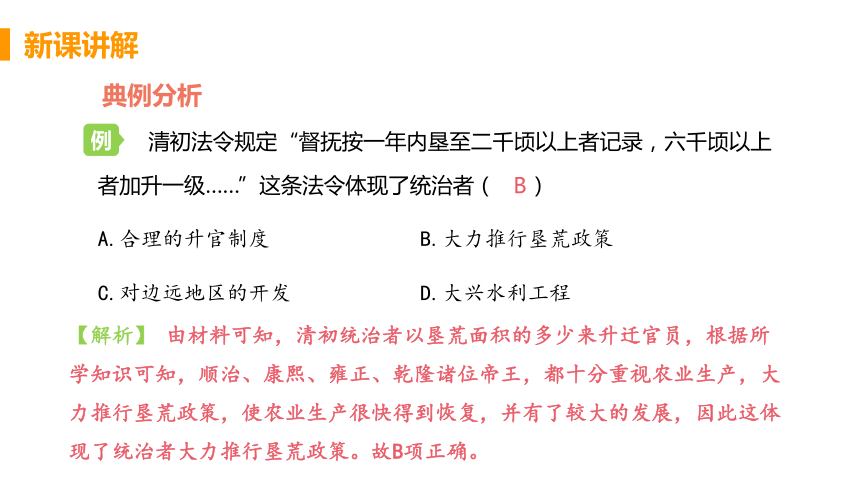

清初法令规定“督抚按一年内垦至二千顷以上者记录,六千顷以上者加升一级……”这条法令体现了统治者( )

A.合理的升官制度 B.大力推行垦荒政策

C.对边远地区的开发 D.大兴水利工程

B

例

典例分析

新课讲解

【解析】 由材料可知,清初统治者以垦荒面积的多少来升迁官员,根据所学知识可知,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,因此这体现了统治者大力推行垦荒政策。故B项正确。

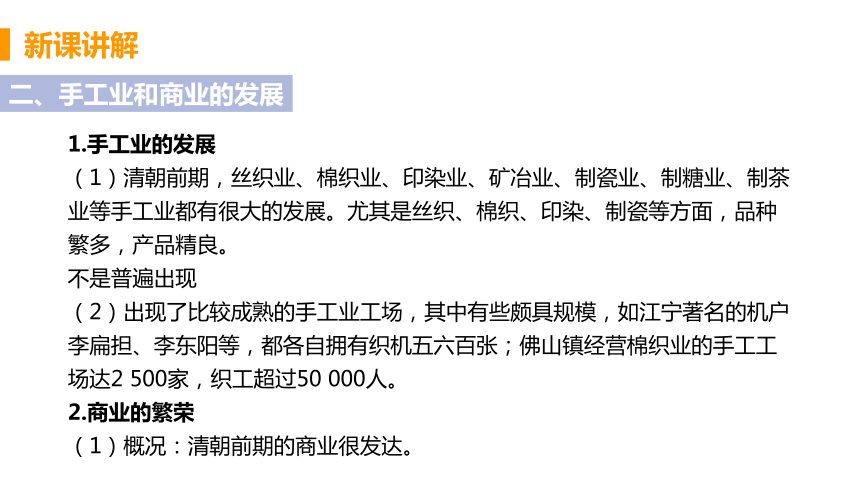

二、手工业和商业的发展

新课讲解

1.手工业的发展

(1)清朝前期,丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

不是普遍出现

(2)出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2 500家,织工超过50 000人。

2.商业的繁荣

(1)概况:清朝前期的商业很发达。

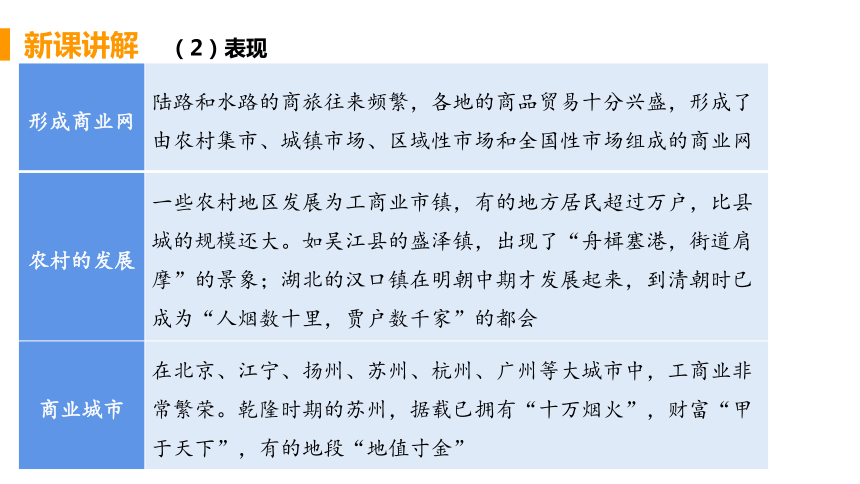

新课讲解

形成商业网 陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

农村的发展 一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会

商业城市 在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”

(2)表现

新课讲解

形成商帮 代表 山西商人组成的晋商;江南徽州府商人组成的徽商

特点 拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动

商业活动 晋商主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动

意义 对当时社会经济的发展产生了很大的影响

新课讲解

详 对 比

项目 清朝 宋朝

不同点 形成了由农村集市、城镇市场、 区域性市场和全国性市场组成的商业网;形成了商帮 打破了市坊界限,大城市出现了早市和夜市;乡镇形成了新的商业区草市; 城乡之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区

相同点 在农业、手工业发展的基础上,出现了一些大城市;没有摆脱“重农抑商” 思想的影响

清朝与宋朝商业发展的异同

明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,新安和山右所指的商帮分别是( )

A.苏商和晋商 B.浙商和晋商 C.徽商和晋商 D.晋商和徽商

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据材料并结合所学知识可知,“新安”和“山右”分别与安徽和山西相关,清朝时期的著名商帮有山西商人组成的晋商、江南徽州府商人组成的徽商。因此新安和山右所指的商帮分别是徽商和晋商。

新课讲解

三、人口的增长

1.原因:明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

2.概况:明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

新课讲解

三、人口的增长

3.人口快速增长带来的问题

(1)有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。

(2)随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

微 拓 展

清朝前期人口迅速增长的原因

1.疆域的空前扩大为人口增长提供了空间。

2.农业的发展为人口增长奠定了物质基础。

3.社会秩序的基本稳定与清政府采取的一系列政策为人口增长扫清了障碍。

4.清政府改革赋税,促进了人口的迅速增长。

变式提问:如何看待清朝前期人口的迅速增长?

答题指导:看法类问题等同于评价类问题,因此答题时要采用史实+原因+结论(积极、消极)的模式。

新课讲解

乾隆后期,湖北江汉两岸“百姓生齿日繁,圩垸(滨湖小堤)日多,凡蓄水之地,尽成田庐”。材料意在说明( )

A.传统农业、人口、生态环境三者的相互关系

B.统治者采取鼓励开荒的政策

C.人口快速增长的原因

D.乾隆皇帝有效地解决了人地矛盾

A

例

典例分析

新课讲解

【解析】“百姓生齿日繁”体现了人口增多,“圩垸(滨湖小堤)日多”体现了生态环境问题,“凡蓄水之地,尽成田庐”体现了传统农业的发展。因此从材料可以看出,人口的增多使湖水、小堤等地变成了水田,材料意在说明传统农业、人口、生态环境三者的相互关系。故A项正确。

课堂小结

当堂小练

1. 清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。由此统治者大力推行的政策是( )

A.发展海外贸易

B.改进生产工具

C.推行垦荒政策

D.招募农民屯田

C

当堂小练

2.清朝前期,全国人口的迅速增长与高产粮食作物的推广有着特别重要的联系。清朝前期推广的高产粮食作物主要有( )

A.棉花、甘蔗等

B.玉米、甘薯等

C.烟草、甘蔗等

D.茶叶、棉花等

B

当堂小练

3.我国历史上曾出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等。这一现象出现于( )

A.明朝初期 B.明朝中期 C.清朝前期 D.清朝中期

C

4.吴江县的盛泽镇在明朝中期还只是一个普通的村落,而到了清朝前期,则出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象。从盛泽镇的繁荣可以看出,清朝前期( )

A.全国性商贸中心形成 B.全国商业网形成

C.工商业市镇兴起 D.大商帮出现

C

当堂小练

5.下表是清朝前期土地与人口变化表。据此可以推知( )

A.土地兼并有所好转

B.传统农业逐渐没落

C.人地矛盾日益突出

D.重农抑商政策失败

C

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19节 清朝前期社会经济的发展

目

录

CONTENTS

1 学习目标 2 新课导入

3 新课讲解 4 课堂小结

5 当堂小练 6 布置作业

学习目标

1.了解清朝前期农业生产恢复和发展的情况。

2.了解清朝前期手工业和商业的发展概况。

3.思考清朝前期社会经济发展的原因与影响。

4.知道清朝前期人口增长的原因及带来的问题。

新课导入

(多媒体展示《耕织图》图)《耕织图》是南宋绍兴年间画家楼俦所作,作品得到了历代帝王的推崇和嘉许。南宋时的楼俦在任于潜令时,绘制《耕织图诗》45幅,包括耕图21幅、织图24幅。为什么讲述清朝的经济课本使用南宋时期的农耕画作呢 因为这几百年年我国的农耕基本没有什么变化。今天就让我们一起来学习清朝的前期经济发展的概况。

新课讲解

一、农业生产的恢复和发展

1. 原因

(1)明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。

(2)顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

新课讲解

2. 表现

耕地面积增加 清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野 改造成农田,边远地区也得到了开发。到乾隆末年,全国的耕地 面积比明朝鼎盛时期增加了近3亿亩

兴修水利 对黄河、淮河等大河以及大运河进行治理,还组织人力修建了许 多堤坝、渠堰、海塘

庄稼种植 改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,使粮食产量有了大幅度的提高

经济作物种植 经济作物的种植也有了较大的发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、 茶叶、药材,以及花卉、水果等作物的种植面积不断扩大

3. 作用

(1)农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。

(2)农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

清初法令规定“督抚按一年内垦至二千顷以上者记录,六千顷以上者加升一级……”这条法令体现了统治者( )

A.合理的升官制度 B.大力推行垦荒政策

C.对边远地区的开发 D.大兴水利工程

B

例

典例分析

新课讲解

【解析】 由材料可知,清初统治者以垦荒面积的多少来升迁官员,根据所学知识可知,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,因此这体现了统治者大力推行垦荒政策。故B项正确。

二、手工业和商业的发展

新课讲解

1.手工业的发展

(1)清朝前期,丝织业、棉织业、印染业、矿冶业、制瓷业、制糖业、制茶业等手工业都有很大的发展。尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等方面,品种繁多,产品精良。

不是普遍出现

(2)出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉织业的手工工场达2 500家,织工超过50 000人。

2.商业的繁荣

(1)概况:清朝前期的商业很发达。

新课讲解

形成商业网 陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

农村的发展 一些农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会

商业城市 在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”

(2)表现

新课讲解

形成商帮 代表 山西商人组成的晋商;江南徽州府商人组成的徽商

特点 拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动

商业活动 晋商主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动

意义 对当时社会经济的发展产生了很大的影响

新课讲解

详 对 比

项目 清朝 宋朝

不同点 形成了由农村集市、城镇市场、 区域性市场和全国性市场组成的商业网;形成了商帮 打破了市坊界限,大城市出现了早市和夜市;乡镇形成了新的商业区草市; 城乡之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区

相同点 在农业、手工业发展的基础上,出现了一些大城市;没有摆脱“重农抑商” 思想的影响

清朝与宋朝商业发展的异同

明清时期,社会上有“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”之说,新安和山右所指的商帮分别是( )

A.苏商和晋商 B.浙商和晋商 C.徽商和晋商 D.晋商和徽商

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据材料并结合所学知识可知,“新安”和“山右”分别与安徽和山西相关,清朝时期的著名商帮有山西商人组成的晋商、江南徽州府商人组成的徽商。因此新安和山右所指的商帮分别是徽商和晋商。

新课讲解

三、人口的增长

1.原因:明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

2.概况:明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一。

新课讲解

三、人口的增长

3.人口快速增长带来的问题

(1)有些地方,由于人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。

(2)随之而来的是进一步开荒垦田,使很多天然植被和原始森林遭到破坏,水土流失严重,地力下降。

(3)庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

微 拓 展

清朝前期人口迅速增长的原因

1.疆域的空前扩大为人口增长提供了空间。

2.农业的发展为人口增长奠定了物质基础。

3.社会秩序的基本稳定与清政府采取的一系列政策为人口增长扫清了障碍。

4.清政府改革赋税,促进了人口的迅速增长。

变式提问:如何看待清朝前期人口的迅速增长?

答题指导:看法类问题等同于评价类问题,因此答题时要采用史实+原因+结论(积极、消极)的模式。

新课讲解

乾隆后期,湖北江汉两岸“百姓生齿日繁,圩垸(滨湖小堤)日多,凡蓄水之地,尽成田庐”。材料意在说明( )

A.传统农业、人口、生态环境三者的相互关系

B.统治者采取鼓励开荒的政策

C.人口快速增长的原因

D.乾隆皇帝有效地解决了人地矛盾

A

例

典例分析

新课讲解

【解析】“百姓生齿日繁”体现了人口增多,“圩垸(滨湖小堤)日多”体现了生态环境问题,“凡蓄水之地,尽成田庐”体现了传统农业的发展。因此从材料可以看出,人口的增多使湖水、小堤等地变成了水田,材料意在说明传统农业、人口、生态环境三者的相互关系。故A项正确。

课堂小结

当堂小练

1. 清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。由此统治者大力推行的政策是( )

A.发展海外贸易

B.改进生产工具

C.推行垦荒政策

D.招募农民屯田

C

当堂小练

2.清朝前期,全国人口的迅速增长与高产粮食作物的推广有着特别重要的联系。清朝前期推广的高产粮食作物主要有( )

A.棉花、甘蔗等

B.玉米、甘薯等

C.烟草、甘蔗等

D.茶叶、棉花等

B

当堂小练

3.我国历史上曾出现了比较成熟的手工业工场,其中有些颇具规模,如江宁著名的机户李扁担、李东阳等。这一现象出现于( )

A.明朝初期 B.明朝中期 C.清朝前期 D.清朝中期

C

4.吴江县的盛泽镇在明朝中期还只是一个普通的村落,而到了清朝前期,则出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象。从盛泽镇的繁荣可以看出,清朝前期( )

A.全国性商贸中心形成 B.全国商业网形成

C.工商业市镇兴起 D.大商帮出现

C

当堂小练

5.下表是清朝前期土地与人口变化表。据此可以推知( )

A.土地兼并有所好转

B.传统农业逐渐没落

C.人地矛盾日益突出

D.重农抑商政策失败

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源