第三单元《课外古诗诵读》课件(共39张PPT)2021—2022学年部编版语文七年级下册

文档属性

| 名称 | 第三单元《课外古诗诵读》课件(共39张PPT)2021—2022学年部编版语文七年级下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-29 08:57:31 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

古诗词诵读

——七下第三单元课外古诗词诵读

竹里馆

王维

王维(约701-761),字摩诘,河东(今山西永济西)人,祖籍太原祁县(今属山西),盛唐时期著名诗人。曾官至尚书右丞,世称“王右丞”。他是唐代山水田园派的代表,苏轼说他“诗中有画,画中有诗”。与孟浩然合称“王孟”。著有《王右丞集》。

作者简介

本诗是王维晚年隐居蓝田辋川时所作。

创作背景

诗词内容

竹里馆

(唐·王维)

独坐幽篁①里,弹琴复长啸。

深林②人不知,明月来相照③。

课下注解:①幽深的竹林。篁,竹林。②这里指“幽篁”。

③照射我,意思是明月来陪伴我。

译文

独自闲坐在幽静竹林,一边弹琴一边高歌长啸。

深深的山林中无人知晓,只有一轮明月静静与我相伴。

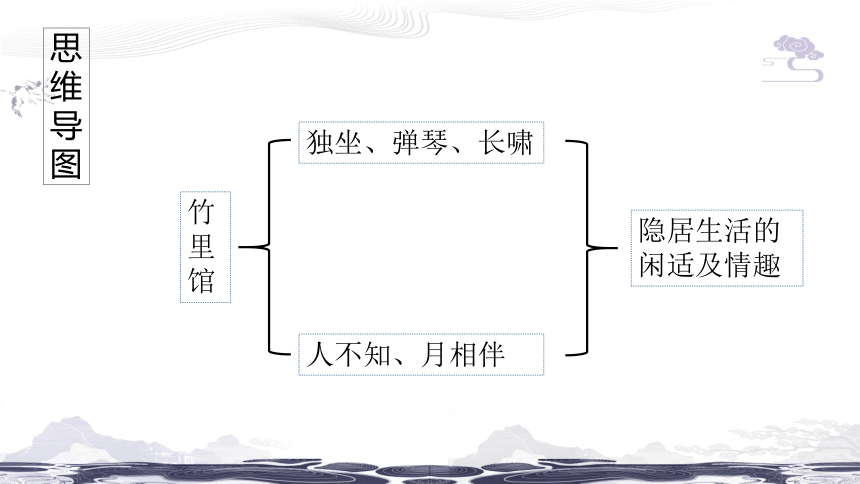

思维导图

竹里馆

独坐、弹琴、长啸

人不知、月相伴

隐居生活的闲适及情趣

· 炼字:炼字:“独”字写出了诗人独自隐居在竹林深处的状况,表现了诗人隐居生活的悠闲自由。

·表现手法:以动衬静。以动态的琴声、吟唱声来反衬竹林的幽静,烘托出一种更幽静的意境,巧妙地将诗人内心的淡泊与幽静的环境自然地融合在一起。

重点赏析

(1)独坐幽篁里,弹琴复长啸。

·修辞:拟人。诗人把明月当成陪伴自己的知己,充分表现出诗人在与自然对话、与天地精神往来中,感悟到了隐居生活的美好情趣。

重点赏析

(2)深林人不知,明月来相照。

主旨

本诗通过写诗人隐居时月下独坐、弹琴长啸的悠闲生活,传达出诗人宁静、淡泊的心境,表现了诗人高雅绝俗的境界。

春夜洛城闻笛

李白

作者简介

李白(701~762),字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。诗风雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变,善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

这首诗是唐玄宗开元二十二年(734)或二十三年(735)李白游洛城(即洛阳)时所作。当时李白客居洛城,大概正在客栈里时,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。

创作背景

诗词内容

春夜洛城闻笛

(唐·李白)

谁家玉笛①暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳②,何人不起故园③情。

课下注解:①笛子的美称。②指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。③故乡,家乡。

译文

是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声,随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

在这客居之夜听到《折杨柳》的曲子,谁又能不生出怀恋故乡的深情。

思维导图

春夜洛城闻笛

思乡之情

笛声响起,飘满洛阳

曲中“折柳”,引发乡愁

本诗题作“春夜洛城闻笛”,表明诗人因闻笛声而感发。“春夜”点明写作的季节和具体时间;“洛城”表明诗人是客居异乡。

重点赏析

题解:《春夜洛城闻笛》

·炼字:“暗”字表明那未曾露面的吹笛人只管自吹自

听,却不曾想打动了许许多多听众。

·修辞:夸张。极写笛声传播范围之广,突出笛声的

动人、夜的安静。

重点赏析

(1)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

·炼字:“何人”表面是说所有游子都在思念故乡,实则是表达了诗人的思乡之情。

重点赏析

(2)此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

主旨

本诗通过描写随春风而传遍洛阳城的笛声,表达了诗人浓浓的思乡之情。

逢入京使

岑参

岑参(约715-770年),唐代边塞诗人,风格与高适相近,后人多并称"高岑"。有《岑参集》十卷,已佚。早岁孤贫,从兄就读,遍览史籍。唐玄宗天宝三载(744年)进士,初为率府兵曹参军。后两次从军边塞,,世称"岑嘉州" 。

作者简介

唐天宝八年(749),诗人赴任安西节度使幕府书记,本诗写于赴任途中。

创作背景

诗词内容

逢入京使

(唐·岑参)

故园东望路漫漫①,双袖龙钟②泪不干。

马上相逢无纸笔,凭③君传语④报平安。

【课下注释】①路途遥远的样子。②沾湿的样子。③请求,烦劳。

④捎口信。

译文

向东遥望长安,家园路途遥远,思乡之泪沾湿双袖难擦干。

在马背上和你匆匆相逢,没有纸和笔,只有托你捎个口信,给家人报平安。

思维导图

逢入京使

东望故园,长路漫漫

思念故园亲人

渴望建功立业

亲人远隔,泪雨滂沱

马上相逢,托带口信

·修辞:夸张。用泪如雨下、湿袖难干,表达了诗人对家人的思念之情。

重点赏析

(1)故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

·炼字:“逢”字照应标题,形象地写出了诗人与作为人京使者的故人在马背上相逢又交臂而过的情景。

·情感:一方面表现了诗人对帝京、故园思念眷恋的柔情,另一方面表现了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

重点赏析

(2)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

主旨

本诗通过描写诗人路逢回京使者,托使者带平安口信以安慰悬望的家人的场面,表达了诗人的思乡之情与渴望建功立业的豪情。

晚 春

韩愈

韩愈,字退之,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一。与柳宗元共倡古文,并称“韩柳”,著有《韩昌黎集》。

作者简介

唐宋八大家,又称“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代柳宗元、韩愈和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、三苏(苏轼、苏辙、苏洵)四人是宋代古文运动的核心人物,王安石、曾巩是临川文学的代表人物。

文学常识

诗词内容

晚春

(唐·韩愈)

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思①,惟解②漫天作雪飞。

【课下注释】①意思是杨花榆荚不像别的花那样“百般红紫”,如同人之“无才思”。杨花,指柳絮。榆荚,指榆钱,榆树的果实。才思,才气、才情。②懂得,知道。

译文

花草树木得知春天不久就要离去,都想留住春天的脚步,竞相吐艳争芳,霎时万紫千红,繁花似锦。

杨花榆英不像别的花那样百般紫红,只知道随风飘落,如雪花般尽情漫天飞舞。

思维导图

晚春

惜春

花草树木

杨花榆荚

万紫千红,争芳斗艳

如雪飘落,尽情飞舞

·修辞:拟人。“知”“斗”二字赋予草木和百花以人的特征,形象地描绘出了晚春时节花草树木惜春争艳的场景。

·情感:表面写草木和百花知春、惜春,实际上表达了诗人对春天大好风光的珍惜之情。

重点赏析

(1)草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

·修辞:比喻、拟人。借朴素无华的杨花、榆荚随风飘舞,加入留春的行列这一描写,表达了要珍惜光阴、不失时机的人生态度。

重点赏析

(2)杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

主旨

本诗通过描写百花争奇斗艳的春景,表达了诗人惜春的思想感情,同时也蕴含着应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

完·毕

古诗词诵读

——七下第三单元课外古诗词诵读

竹里馆

王维

王维(约701-761),字摩诘,河东(今山西永济西)人,祖籍太原祁县(今属山西),盛唐时期著名诗人。曾官至尚书右丞,世称“王右丞”。他是唐代山水田园派的代表,苏轼说他“诗中有画,画中有诗”。与孟浩然合称“王孟”。著有《王右丞集》。

作者简介

本诗是王维晚年隐居蓝田辋川时所作。

创作背景

诗词内容

竹里馆

(唐·王维)

独坐幽篁①里,弹琴复长啸。

深林②人不知,明月来相照③。

课下注解:①幽深的竹林。篁,竹林。②这里指“幽篁”。

③照射我,意思是明月来陪伴我。

译文

独自闲坐在幽静竹林,一边弹琴一边高歌长啸。

深深的山林中无人知晓,只有一轮明月静静与我相伴。

思维导图

竹里馆

独坐、弹琴、长啸

人不知、月相伴

隐居生活的闲适及情趣

· 炼字:炼字:“独”字写出了诗人独自隐居在竹林深处的状况,表现了诗人隐居生活的悠闲自由。

·表现手法:以动衬静。以动态的琴声、吟唱声来反衬竹林的幽静,烘托出一种更幽静的意境,巧妙地将诗人内心的淡泊与幽静的环境自然地融合在一起。

重点赏析

(1)独坐幽篁里,弹琴复长啸。

·修辞:拟人。诗人把明月当成陪伴自己的知己,充分表现出诗人在与自然对话、与天地精神往来中,感悟到了隐居生活的美好情趣。

重点赏析

(2)深林人不知,明月来相照。

主旨

本诗通过写诗人隐居时月下独坐、弹琴长啸的悠闲生活,传达出诗人宁静、淡泊的心境,表现了诗人高雅绝俗的境界。

春夜洛城闻笛

李白

作者简介

李白(701~762),字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。诗风雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变,善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。

这首诗是唐玄宗开元二十二年(734)或二十三年(735)李白游洛城(即洛阳)时所作。当时李白客居洛城,大概正在客栈里时,偶然听到笛声而触发故园情,因作此诗。

创作背景

诗词内容

春夜洛城闻笛

(唐·李白)

谁家玉笛①暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳②,何人不起故园③情。

课下注解:①笛子的美称。②指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情。③故乡,家乡。

译文

是谁家精美的笛子暗暗地发出悠扬的笛声,随着春风飘扬,传遍洛阳全城。

在这客居之夜听到《折杨柳》的曲子,谁又能不生出怀恋故乡的深情。

思维导图

春夜洛城闻笛

思乡之情

笛声响起,飘满洛阳

曲中“折柳”,引发乡愁

本诗题作“春夜洛城闻笛”,表明诗人因闻笛声而感发。“春夜”点明写作的季节和具体时间;“洛城”表明诗人是客居异乡。

重点赏析

题解:《春夜洛城闻笛》

·炼字:“暗”字表明那未曾露面的吹笛人只管自吹自

听,却不曾想打动了许许多多听众。

·修辞:夸张。极写笛声传播范围之广,突出笛声的

动人、夜的安静。

重点赏析

(1)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

·炼字:“何人”表面是说所有游子都在思念故乡,实则是表达了诗人的思乡之情。

重点赏析

(2)此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

主旨

本诗通过描写随春风而传遍洛阳城的笛声,表达了诗人浓浓的思乡之情。

逢入京使

岑参

岑参(约715-770年),唐代边塞诗人,风格与高适相近,后人多并称"高岑"。有《岑参集》十卷,已佚。早岁孤贫,从兄就读,遍览史籍。唐玄宗天宝三载(744年)进士,初为率府兵曹参军。后两次从军边塞,,世称"岑嘉州" 。

作者简介

唐天宝八年(749),诗人赴任安西节度使幕府书记,本诗写于赴任途中。

创作背景

诗词内容

逢入京使

(唐·岑参)

故园东望路漫漫①,双袖龙钟②泪不干。

马上相逢无纸笔,凭③君传语④报平安。

【课下注释】①路途遥远的样子。②沾湿的样子。③请求,烦劳。

④捎口信。

译文

向东遥望长安,家园路途遥远,思乡之泪沾湿双袖难擦干。

在马背上和你匆匆相逢,没有纸和笔,只有托你捎个口信,给家人报平安。

思维导图

逢入京使

东望故园,长路漫漫

思念故园亲人

渴望建功立业

亲人远隔,泪雨滂沱

马上相逢,托带口信

·修辞:夸张。用泪如雨下、湿袖难干,表达了诗人对家人的思念之情。

重点赏析

(1)故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

·炼字:“逢”字照应标题,形象地写出了诗人与作为人京使者的故人在马背上相逢又交臂而过的情景。

·情感:一方面表现了诗人对帝京、故园思念眷恋的柔情,另一方面表现了诗人渴望建功立业的豪迈胸襟。

重点赏析

(2)马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

主旨

本诗通过描写诗人路逢回京使者,托使者带平安口信以安慰悬望的家人的场面,表达了诗人的思乡之情与渴望建功立业的豪情。

晚 春

韩愈

韩愈,字退之,河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”,唐代文学家、思想家、教育家,“唐宋八大家”之一。与柳宗元共倡古文,并称“韩柳”,著有《韩昌黎集》。

作者简介

唐宋八大家,又称“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代柳宗元、韩愈和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、三苏(苏轼、苏辙、苏洵)四人是宋代古文运动的核心人物,王安石、曾巩是临川文学的代表人物。

文学常识

诗词内容

晚春

(唐·韩愈)

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思①,惟解②漫天作雪飞。

【课下注释】①意思是杨花榆荚不像别的花那样“百般红紫”,如同人之“无才思”。杨花,指柳絮。榆荚,指榆钱,榆树的果实。才思,才气、才情。②懂得,知道。

译文

花草树木得知春天不久就要离去,都想留住春天的脚步,竞相吐艳争芳,霎时万紫千红,繁花似锦。

杨花榆英不像别的花那样百般紫红,只知道随风飘落,如雪花般尽情漫天飞舞。

思维导图

晚春

惜春

花草树木

杨花榆荚

万紫千红,争芳斗艳

如雪飘落,尽情飞舞

·修辞:拟人。“知”“斗”二字赋予草木和百花以人的特征,形象地描绘出了晚春时节花草树木惜春争艳的场景。

·情感:表面写草木和百花知春、惜春,实际上表达了诗人对春天大好风光的珍惜之情。

重点赏析

(1)草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

·修辞:比喻、拟人。借朴素无华的杨花、榆荚随风飘舞,加入留春的行列这一描写,表达了要珍惜光阴、不失时机的人生态度。

重点赏析

(2)杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

主旨

本诗通过描写百花争奇斗艳的春景,表达了诗人惜春的思想感情,同时也蕴含着应抓住时机,乘时而进,创造美好未来之意。

完·毕

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读