纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 23:16:25 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

由宋一朝承火德,尚赤,说明宋朝乃上乘天意,下启民心。红色曾经是周朝的国色。同时,长久以来深刻影响宋代士大夫的儒家哲学也产生于周朝。

——《哈佛中国史》

《千里江山图》

(北宋 王希孟)

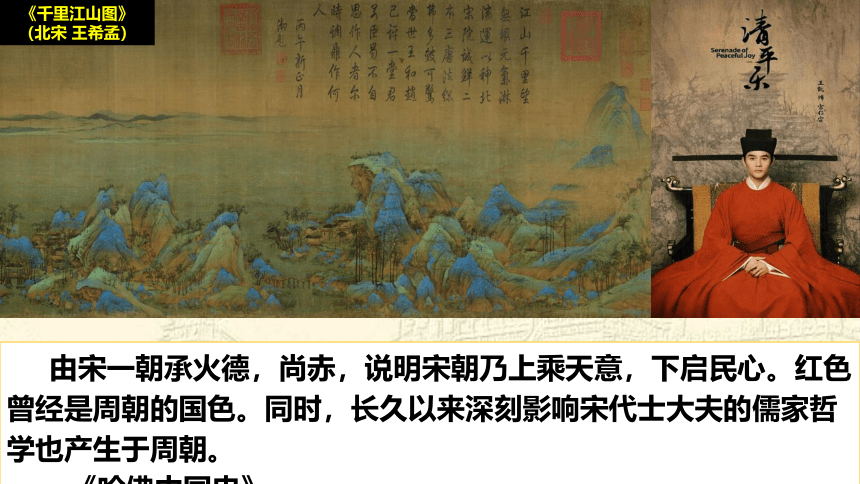

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

目录

一、祖宗制法 —— 宋初的集权

二、变法求强 —— 中期的改革

三、南北对峙 —— 南宋的偏安

(一)宋太祖强化中央集权

1.北宋的建立

(1)概况:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,部下拥立他当皇帝。

(2)结果:赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋。

宋太祖赵匡胤

一、宋初中央集权的加强

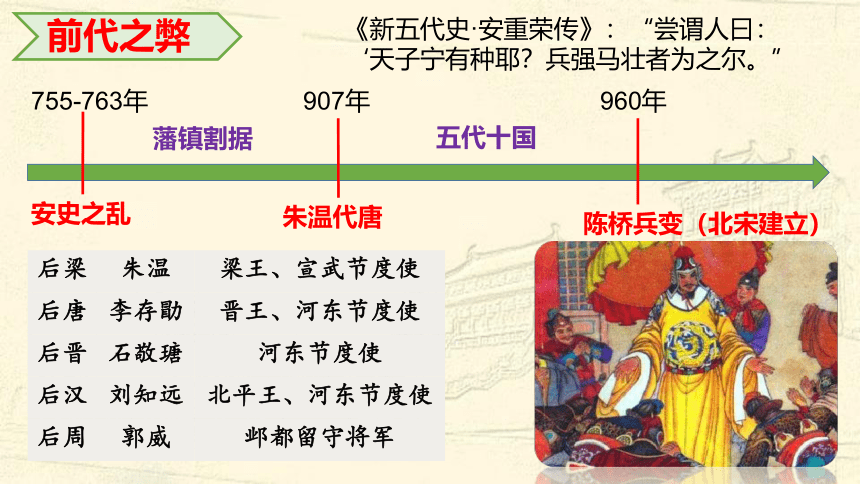

755-763年

安史之乱

907年

朱温代唐

960年

陈桥兵变(北宋建立)

藩镇割据

五代十国

前代之弊

后梁 朱温 梁王、宣武节度使

后唐 李存勖 晋王、河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王、河东节度使

后周 郭威 邺都留守将军

《新五代史·安重荣传》:“尝谓人曰:‘天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。”

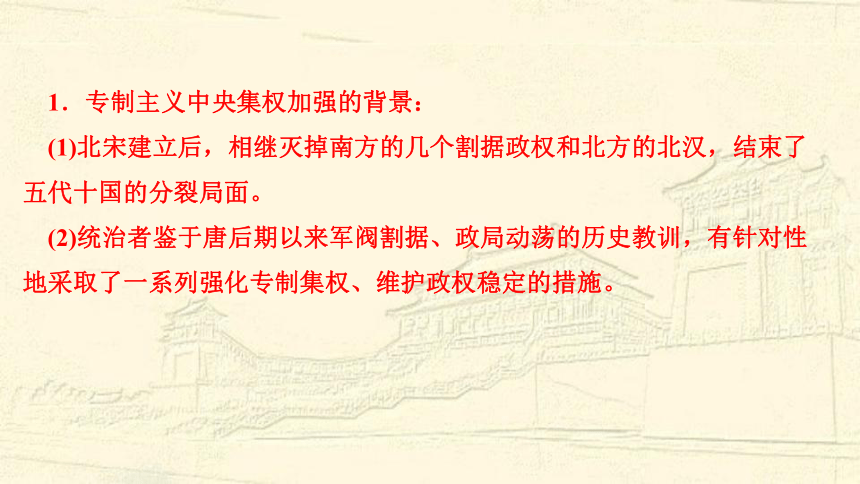

1.专制主义中央集权加强的背景:

(1)北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

(2)统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

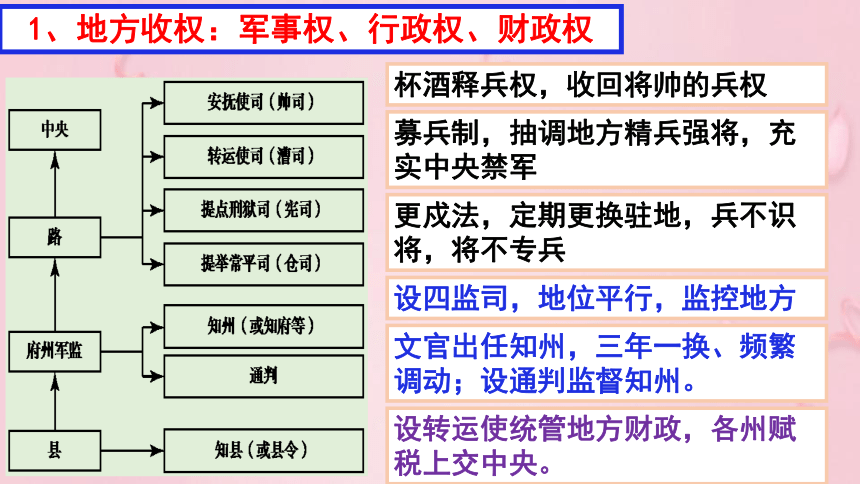

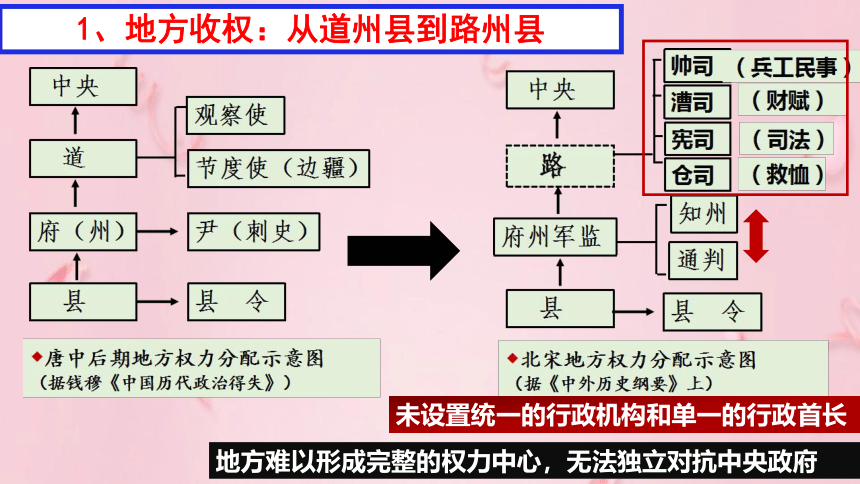

1、地方收权:军事权、行政权、财政权

杯酒释兵权,收回将帅的兵权

募兵制,抽调地方精兵强将,充实中央禁军

更戍法,定期更换驻地,兵不识将,将不专兵

文官出任知州,三年一换、频繁调动;设通判监督知州。

设四监司,地位平行,监控地方

设转运使统管地方财政,各州赋税上交中央。

皇帝

财政

度

支

盐铁

户部

行政

参

知

政 事

中书门下

军事

枢密院

(三司使)

(枢密使)

宰

相

副

宰

相

中央官制示意图

夺其权1

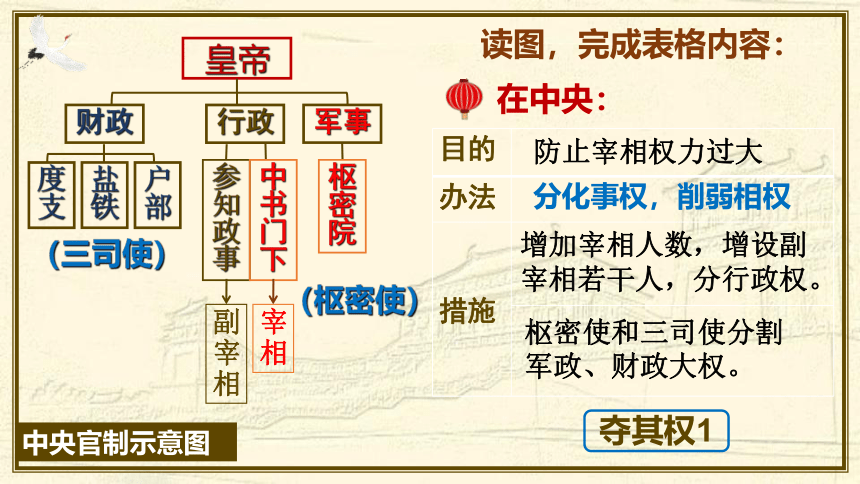

在中央:

目的

办法

措施

读图,完成表格内容:

防止宰相权力过大

分化事权,削弱相权

增加宰相人数,增设副

宰相若干人,分行政权。

枢密使和三司使分割

军政、财政大权。

度 支

盐 铁

户 部

同平章事(宰相)

枢密院

(三衙)

侍

卫

马

军

司

殿

前

司

侍

卫

步

军

司

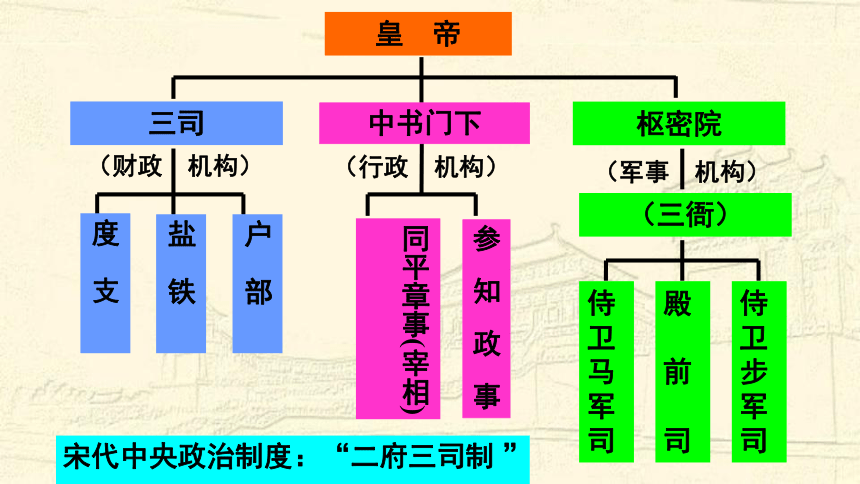

皇 帝

(财政 机构)

(行政 机构)

(军事 机构)

三司

中书门下

参 知 政 事

宋代中央政治制度:“二府三司制 ”

相权进一步削弱相权进一步削弱

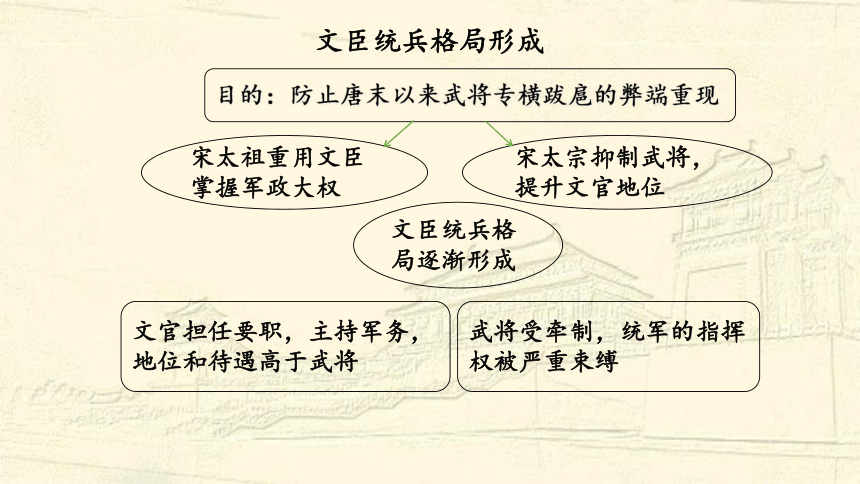

文臣统兵格局形成

目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗抑制武将,提升文官地位

文臣统兵格局逐渐形成

文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将

武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚

《劝学诗》

宋真宗 赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

知识拓展

3、崇文抑武,完善科举

(五代十国)后汉名将史弘肇说:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,至如毛锥子 ( 毛笔 ),焉足用哉!”

—旧五代史《史弘肇传》

《劝学诗》 宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

与五代十国时期相比,宋朝对读书态度转变的原因是什么?

《神童诗》 北宋

万般皆下品,惟有读书高。

满朝朱紫贵,尽是读书人。

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

宋名臣职位表(部分) 时期 姓名 出身 职位

仁宗 范仲淹 科举 参知政事

仁宗 欧阳修 科举 副枢密使

仁宗 曾巩 科举 知州

仁宗 文彦博 科举 副枢密使

神宗 王安石 科举 参知政事

恭宗 文天祥 科举 参知政事

(三)北宋加强中央集权的特点

1.重文轻武,文人治国

吸取唐末以来藩镇割据、武人称雄干政的教训,有效地巩固统一;但是因为文人不懂军事造成了军队战斗力低下。

2.分化事权,权力高度集中

有利于统一,防止分裂;但导致地方行政机构办事效率低下,中央机构人浮于事,造成冗官局面。

3.弱枝强干,守内虚外

有利于加强中央集权,有效镇压地方和农民阶级的反抗;但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的原因。

4.大力发展科举制,文人统兵

进一步扩大了统治基础,加强中央集权;但也造成了官僚队伍的庞大。

3.北宋加强专制主义中央集权的影响

(1)有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度束缚过死,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了保守疲沓的政治风气。

(3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

二、边疆压力与财政危机

1、宋辽关系:早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

二、边疆压力与财政危机

(一)边疆压力:

(2)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

弊:以钱财换和平的屈辱协议,并未能为宋朝带来和平稳定的局面。增加了财政负担;不利于边防的加强和军队战斗力的提升。

利: 使边界维持了长久的和平;有利于各民族间的经济文化交流和民族交融;有利于多民族国家的发展。

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

北宋中期“三冗”现象形成背景及后果

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本于兵。”“天下六分之物,五分养兵。”

二、变法求强 —— 中期的改革

2、表现:范王改革

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

天变不足畏

祖宗不足法

人言不足恤

壹

重要名词

请输入重要名词

贰

课标要求

(1)请输入核心问题

(2)请输入核心问题

(3)请输入核心问题

本课

重点

“

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。

——王安石

王安石

(1021-1086)

读材料,说说王安石为什么要变法?

材料三 北宋与辽和西夏屡次发生战争,后分别同

二者签订协议,每年交其“岁币”“岁赐”。

材料一:“景德、祥符中,文武官总计9785员,今内

外官属总17300余员,……较之先朝,才四十余年,已

逾一倍多矣。” ——(宋)包拯奏报

材料二 北宋中期有人说:“天下之所以困,本于

兵”,“天下六分之物,五分养兵”。

冗官

冗兵

冗费

积贫积弱

北宋中期,土地兼并严重,农民起义频发。

官僚机构膨胀,行政效率低下。

强干弱枝,屡战屡败,扩充军队。

官俸、军费和战争赔款,财政危机。

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入,保证农时。

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则 材料:王安石变法的出发点都是好的,他自己也清正廉洁,一身正气。但问题是,他的一系列从良好愿望出发的变法政策,在传达到下面之后,在下级官吏执行时却完全走了样。比如 “青苗法”……这是一种充分考虑到农民利益的低息货款。当王安石把他在鄞县成功实行的方法推向全国后,却得到了完全不同的结果。当时农村里的广大农民,几乎都不识字,如果去申请青苗法的贷款,过程大约如此:首先,为了填写申请书,就要花钱请书吏;然后再拿到衙门去申请,碰到贪官污吏,中间不知要花多少打点费。据史书记载,虽然变法设定的利息是二分,但经过中间贪官污吏的层层盘剥,最后贷款农民要返还的利息,竟达到原先设定的三十五倍,加起来比高利贷还要高许多,于是逼得农民宁肯去借高利贷,也不向政府贷款。

——摘编自许志林《从王安石变法失败看当今的农民问题》

初衷虽好,执行过程出现扰乱民生的问题

王安石变法的缺陷:

材料 在王安石当政以前,北宋政府所募养的军队人数已达340万,他认为,施行募兵制度而雇佣来的兵丁“大抵皆偷惰顽猾不能自振之人”。为此,王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过教练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。但是,支持保甲法的宋神宗只是要求把居民丁壮组织起来防御盗贼,并借此减少一定数量的雇佣兵。在王安石罢相之后,保甲法虽还在继续推行,但王安石所寄予保甲法的最大目标,却已经全被阉割掉了。

——摘编自邓广铭《北宋政治改革家王安石》

比较王安石与宋神宗实行保甲法的不同意图,简析保甲法失败的主要原因。

王安石意图:提高军队战斗力,用征兵制取代募兵制。

宋神宗意图:加强社会治安;节省政府开支。

原因:改革阵营内部存在分歧。

统治阶级内部分裂,日益严重,

北宋逐渐走向衰亡。

1、执行不善,反加重人民负担。

2、触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对。

3、宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持。

4、执行过程中用人不当,引起民间不满。

5、推行新法操之过急。

6、根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,无法从根本上触动封建生产关系,只是对封建社会内部矛盾进行局部调整。

小结:变法失败的原因

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字,但强兵的效果并不明显。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③围绕变法问题,统治集团内部的分裂日益严重,引发党争,北宋逐渐走向衰亡。

(3)变法的影响(p52)

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。)

示例一 宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武 政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二 宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。

三、南北对峙 —— 南宋的偏安

1、南宋建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

满江红·怒发冲冠

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

杭州岳王庙

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

◎岳飞《满江红》今人书法作品

1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

书愤五首·其一

作者:陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

四、南宋的偏安

南宋偏安:靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一禺,史称“偏安江南”。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。

辽:岁币

夏:岁赐

金:岁贡

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

苟且偏安

[知识拓展]:宋代民族之间的“战”与“和”

(1)宋代时期民族政权并存,各民族政权之间既有战争,又有和平,这是两宋民族关系的显著特点。

(2)民族之间的“战”:战争是暂时的,但对于交战双方都是一种灾难,伤害了民族感情,加剧了民族仇恨,中断了正常的经济文化交流。

(3)民族之间的“和”:和平是长期的,各民族之间的交流和融合是历史发展的主流。宋夏议和、宋辽议和、宋金议和,实现了双方长期的和平,实际上有利于社会经济的发展,有利于民族融合的加强,最重要的是推动了历史向前发展。

两宋时期民族关系——特点

(1)民族政权并立;

(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次对少数民族用兵失败,对辽、西夏、金以输纳“岁币”等方式换取和平;

(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻;

(4)民族融合是主流;

(5)民族间经济交流频繁,中原先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

由宋一朝承火德,尚赤,说明宋朝乃上乘天意,下启民心。红色曾经是周朝的国色。同时,长久以来深刻影响宋代士大夫的儒家哲学也产生于周朝。

——《哈佛中国史》

《千里江山图》

(北宋 王希孟)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

目录

一、祖宗制法 —— 宋初的集权

二、变法求强 —— 中期的改革

三、南北对峙 —— 南宋的偏安

(一)宋太祖强化中央集权

1.北宋的建立

(1)概况:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,部下拥立他当皇帝。

(2)结果:赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋。

宋太祖赵匡胤

一、宋初中央集权的加强

755-763年

安史之乱

907年

朱温代唐

960年

陈桥兵变(北宋建立)

藩镇割据

五代十国

前代之弊

后梁 朱温 梁王、宣武节度使

后唐 李存勖 晋王、河东节度使

后晋 石敬瑭 河东节度使

后汉 刘知远 北平王、河东节度使

后周 郭威 邺都留守将军

《新五代史·安重荣传》:“尝谓人曰:‘天子宁有种耶?兵强马壮者为之尔。”

1.专制主义中央集权加强的背景:

(1)北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

(2)统治者鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对性地采取了一系列强化专制集权、维护政权稳定的措施。

1、地方收权:军事权、行政权、财政权

杯酒释兵权,收回将帅的兵权

募兵制,抽调地方精兵强将,充实中央禁军

更戍法,定期更换驻地,兵不识将,将不专兵

文官出任知州,三年一换、频繁调动;设通判监督知州。

设四监司,地位平行,监控地方

设转运使统管地方财政,各州赋税上交中央。

皇帝

财政

度

支

盐铁

户部

行政

参

知

政 事

中书门下

军事

枢密院

(三司使)

(枢密使)

宰

相

副

宰

相

中央官制示意图

夺其权1

在中央:

目的

办法

措施

读图,完成表格内容:

防止宰相权力过大

分化事权,削弱相权

增加宰相人数,增设副

宰相若干人,分行政权。

枢密使和三司使分割

军政、财政大权。

度 支

盐 铁

户 部

同平章事(宰相)

枢密院

(三衙)

侍

卫

马

军

司

殿

前

司

侍

卫

步

军

司

皇 帝

(财政 机构)

(行政 机构)

(军事 机构)

三司

中书门下

参 知 政 事

宋代中央政治制度:“二府三司制 ”

相权进一步削弱相权进一步削弱

文臣统兵格局形成

目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现

宋太祖重用文臣掌握军政大权

宋太宗抑制武将,提升文官地位

文臣统兵格局逐渐形成

文官担任要职,主持军务,地位和待遇高于武将

武将受牵制,统军的指挥权被严重束缚

《劝学诗》

宋真宗 赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

知识拓展

3、崇文抑武,完善科举

(五代十国)后汉名将史弘肇说:“安朝廷,定祸乱,直须长枪大剑,至如毛锥子 ( 毛笔 ),焉足用哉!”

—旧五代史《史弘肇传》

《劝学诗》 宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

与五代十国时期相比,宋朝对读书态度转变的原因是什么?

《神童诗》 北宋

万般皆下品,惟有读书高。

满朝朱紫贵,尽是读书人。

别人怀宝剑,我有笔如刀。

朝为田舍郎,暮登天子堂。

将相本无种,男儿当自强。

宋名臣职位表(部分) 时期 姓名 出身 职位

仁宗 范仲淹 科举 参知政事

仁宗 欧阳修 科举 副枢密使

仁宗 曾巩 科举 知州

仁宗 文彦博 科举 副枢密使

神宗 王安石 科举 参知政事

恭宗 文天祥 科举 参知政事

(三)北宋加强中央集权的特点

1.重文轻武,文人治国

吸取唐末以来藩镇割据、武人称雄干政的教训,有效地巩固统一;但是因为文人不懂军事造成了军队战斗力低下。

2.分化事权,权力高度集中

有利于统一,防止分裂;但导致地方行政机构办事效率低下,中央机构人浮于事,造成冗官局面。

3.弱枝强干,守内虚外

有利于加强中央集权,有效镇压地方和农民阶级的反抗;但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的原因。

4.大力发展科举制,文人统兵

进一步扩大了统治基础,加强中央集权;但也造成了官僚队伍的庞大。

3.北宋加强专制主义中央集权的影响

(1)有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度束缚过死,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了保守疲沓的政治风气。

(3)导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

二、边疆压力与财政危机

1、宋辽关系:早在北宋建立之前,契丹族建立的辽朝在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。北宋统一后,两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。后来辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。

二、边疆压力与财政危机

(一)边疆压力:

(2)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

弊:以钱财换和平的屈辱协议,并未能为宋朝带来和平稳定的局面。增加了财政负担;不利于边防的加强和军队战斗力的提升。

利: 使边界维持了长久的和平;有利于各民族间的经济文化交流和民族交融;有利于多民族国家的发展。

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

北宋中期“三冗”现象形成背景及后果

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本于兵。”“天下六分之物,五分养兵。”

二、变法求强 —— 中期的改革

2、表现:范王改革

先天下之忧而忧

后天下之乐而乐

天变不足畏

祖宗不足法

人言不足恤

壹

重要名词

请输入重要名词

贰

课标要求

(1)请输入核心问题

(2)请输入核心问题

(3)请输入核心问题

本课

重点

“

天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守。

——王安石

王安石

(1021-1086)

读材料,说说王安石为什么要变法?

材料三 北宋与辽和西夏屡次发生战争,后分别同

二者签订协议,每年交其“岁币”“岁赐”。

材料一:“景德、祥符中,文武官总计9785员,今内

外官属总17300余员,……较之先朝,才四十余年,已

逾一倍多矣。” ——(宋)包拯奏报

材料二 北宋中期有人说:“天下之所以困,本于

兵”,“天下六分之物,五分养兵”。

冗官

冗兵

冗费

积贫积弱

北宋中期,土地兼并严重,农民起义频发。

官僚机构膨胀,行政效率低下。

强干弱枝,屡战屡败,扩充军队。

官俸、军费和战争赔款,财政危机。

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入,保证农时。

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则 材料:王安石变法的出发点都是好的,他自己也清正廉洁,一身正气。但问题是,他的一系列从良好愿望出发的变法政策,在传达到下面之后,在下级官吏执行时却完全走了样。比如 “青苗法”……这是一种充分考虑到农民利益的低息货款。当王安石把他在鄞县成功实行的方法推向全国后,却得到了完全不同的结果。当时农村里的广大农民,几乎都不识字,如果去申请青苗法的贷款,过程大约如此:首先,为了填写申请书,就要花钱请书吏;然后再拿到衙门去申请,碰到贪官污吏,中间不知要花多少打点费。据史书记载,虽然变法设定的利息是二分,但经过中间贪官污吏的层层盘剥,最后贷款农民要返还的利息,竟达到原先设定的三十五倍,加起来比高利贷还要高许多,于是逼得农民宁肯去借高利贷,也不向政府贷款。

——摘编自许志林《从王安石变法失败看当今的农民问题》

初衷虽好,执行过程出现扰乱民生的问题

王安石变法的缺陷:

材料 在王安石当政以前,北宋政府所募养的军队人数已达340万,他认为,施行募兵制度而雇佣来的兵丁“大抵皆偷惰顽猾不能自振之人”。为此,王安石提出了以保甲法为起点的军事改革的设想:先用受过教练的民兵逐渐代替雇佣兵执行驻防或出征任务,最终恢复古代民兵不分离的征兵制度以取代募兵制度。但是,支持保甲法的宋神宗只是要求把居民丁壮组织起来防御盗贼,并借此减少一定数量的雇佣兵。在王安石罢相之后,保甲法虽还在继续推行,但王安石所寄予保甲法的最大目标,却已经全被阉割掉了。

——摘编自邓广铭《北宋政治改革家王安石》

比较王安石与宋神宗实行保甲法的不同意图,简析保甲法失败的主要原因。

王安石意图:提高军队战斗力,用征兵制取代募兵制。

宋神宗意图:加强社会治安;节省政府开支。

原因:改革阵营内部存在分歧。

统治阶级内部分裂,日益严重,

北宋逐渐走向衰亡。

1、执行不善,反加重人民负担。

2、触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对。

3、宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持。

4、执行过程中用人不当,引起民间不满。

5、推行新法操之过急。

6、根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,无法从根本上触动封建生产关系,只是对封建社会内部矛盾进行局部调整。

小结:变法失败的原因

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字,但强兵的效果并不明显。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③围绕变法问题,统治集团内部的分裂日益严重,引发党争,北宋逐渐走向衰亡。

(3)变法的影响(p52)

材料 国内学界一般提到宋朝历史总是与经济上积贫、军事上积弱划等号,这其中的原因绕不开宋朝重文轻武的基本国策。但也有学者认为,“重文轻武”国策的推行,促进了宋朝的繁荣。

根据材料,从中提炼出一个观点,自拟论题,并结合所学知识进行简要论述。(要求:观点明确,论述须有史实依据,史论结合。)

示例一 宋代“重文轻式”国策促进了宋朝的繁荣。

论述:宋朝实行“重文轻武 政策,在政治上铲除割据势力,维护了国家统一和社会稳定;安定的社会局面,有利于经济发展、科技进步;社会环境宽松,文人享有较多自由,推动了理学兴起,文学艺术的发展。

综上所述,“重文轻武”国策的推行促进了宋朝社会政治、经济、科技、文化的全面繁荣。

示例二 宋代“重文轻武”国策导致了积贫积弱局面。

论述:宋朝强化皇权实施“重文轻武”政策,军事调兵权和统兵权分离,严重削弱了军队的战斗力和国防力量,在对辽、西夏的战争中屡战屡败。大量文职官员的设置,导致官僚机构越来越臃肿庞大,造成了严重的冗官、冗费的局面,财政支出紧张,国力虚弱。

综上所述,“重文轻武”国策的推行,使宋朝最终陷于积贫积弱的局面,与其宋代军事上的失利、失败有重要关联。

三、南北对峙 —— 南宋的偏安

1、南宋建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

满江红·怒发冲冠

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

杭州岳王庙

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰

《中国古代史》(下册)

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

◎秦桧夫妇像

岳 飞

◎岳飞《满江红》今人书法作品

1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

书愤五首·其一

作者:陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间

四、南宋的偏安

南宋偏安:靖康之变后,宋王室失去淮河以北的土地,主和派得势,故不思收复北方土地,与金耻辱地议和,仅以保有江南一禺,史称“偏安江南”。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。

辽:岁币

夏:岁赐

金:岁贡

时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

苟且偏安

[知识拓展]:宋代民族之间的“战”与“和”

(1)宋代时期民族政权并存,各民族政权之间既有战争,又有和平,这是两宋民族关系的显著特点。

(2)民族之间的“战”:战争是暂时的,但对于交战双方都是一种灾难,伤害了民族感情,加剧了民族仇恨,中断了正常的经济文化交流。

(3)民族之间的“和”:和平是长期的,各民族之间的交流和融合是历史发展的主流。宋夏议和、宋辽议和、宋金议和,实现了双方长期的和平,实际上有利于社会经济的发展,有利于民族融合的加强,最重要的是推动了历史向前发展。

两宋时期民族关系——特点

(1)民族政权并立;

(2)两宋政权的民族政策以软弱为主,多次对少数民族用兵失败,对辽、西夏、金以输纳“岁币”等方式换取和平;

(3)民族矛盾突出,两宋、辽、西夏等政权都亡于民族政权的进攻;

(4)民族融合是主流;

(5)民族间经济交流频繁,中原先进的封建生产方式不断向边疆地区扩展。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进