纲要上第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 教案

文档属性

| 名称 | 纲要上第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 23:20:46 | ||

图片预览

文档简介

清朝前中期的鼎盛与危机 教学设计

教学理念

切实落实立德树人的历史教学根本任务,坚持育人为本、德育为先,使历史教育成为形成和发展社会主义核心价值观的重要途经。发挥历史课程立德树人的教育功能,使学生能够从历史的角度关心国家的命运,关注世界的发展。

坚持正确的思想导向和价值判断。要引领学生通过历史学系,认清历史发展规律,对历史与现实有全面、正确的认识,形成实事求是的科学态度以及正确的世界观、人生观、价值观和历史观;增强学生的历史使命感,不断增强学生对中华民族的认同,对中华文化的认同。

培养和提高学生的历史学科核心素养,使学生通过历史课程的学习逐步形成具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格和关键能力。课程结构的设计、内容的选择和实施,都要始终贯穿发展学生历史学科核心素养这一任务。促进学生的自主学习、合作学习和探究学习,提高实践能力,培养创新精神。

教学内容分析

《清朝前中期的鼎盛与危机》一课是《中外历史纲要》(上)第四单元的第二课,本单元的标题是《明清中国版图的奠定与面临的挑战》。本单元内容的编排并不是完全按照时间顺序进行的。前两课是从政治层面,讲述了明朝和清朝前中期的政治体制变化,和海疆及内陆边疆面临的形势和挑战。第三课则是从经济和文化角度介绍了明清时期的重要变化。一方面肯定了明清的经济与文化成就,但同时也指出了经济领域的局限和思想文化的僵化,这和政治制度的僵化和对外关系的封闭一起,造成了清中期以后中国社会逐渐陷入危机之中。

《清朝前中期的鼎盛与危机》这一课总共分成三个子目,分别是康雍乾时期的君主专制,疆域的奠定,统治危机的初现。疆域的奠定是康雍乾鼎盛的重要表现,对中国统一多民族国家版图的奠定具有重要意义。君主专制制度的强化是鼎盛局面出现的政治制度保障,同时,制度的僵化本身又蕴含了危机的出现。三个子目之间有其内在的逻辑关系,梳理清楚本课内容的逻辑线索是接下来组织史料,设计教学过程的基础。

学情分析

本课的教学对象是高一的学生,从初中进入高中,历史学科无论是从内容的深度还是广度上,相比于初中都有了明显的提升,学生对于历史也抱有比较大的学习兴趣。但是由于初中历史教育不太受重视的现状,以及开卷考的弊端,绝大多数学生已经习惯于对历史故事的感性认识,认为历史就是讲讲故事,就是要有趣,落实到考试,就停留在对基础知识的背诵与记忆,因此往往缺乏历史的理性思维,也欠缺依据史料进行理解、分析、辨析的能力,透过历史现象看到历史本质的能力,对于历史学科的五大核心素养是十分缺乏的。所以在进行教学设计时,要充分考虑到学生的特点,利用多种方式创设教学情境,以调动学生的积极性,然后依托史料,逐步培养学生历史解释的能力,最终达到渗透家国情怀的目的。

教学目标

1、 能够恰当地运用史料对相关问题进行分析、理解和辨别,理解疆域的奠定是清朝前中期走向鼎盛的其中一个重要表现,阐述疆域奠定的过程与方式。理解君主专制制度的建立是清朝前中期走向鼎盛的制度性保障,同时也是清朝中期后出现危机的最大原因。通过对史料的辨析和思索,落实史料实证和历史解释的核心素养。

2、依据史料,探明清朝疆域奠定的过程,历经康雍乾三朝,利用地图,描述清朝疆域的版图范围。培养学生的时空观念。

3、从全球史观出发,横向联系,多元比较,分析康雍乾盛世后期,清朝统治危机初显的原因,带领学生体会在全球视野下康雍乾时期体制的全面落后,并试作分析,探明根源。认识到闭关锁国,安于现状是造成中国在清中期后逐渐落后于世界潮流的主要原因,体会制度优势造就盛世,但制度僵化走向衰世。在盛世危局中落实家国情怀的核心素养。

教学重难点分析

教学重点:

通过康雍乾三朝统一全国和经略边疆的举措,认识清朝前中期统一多民族国家版图奠定的历史意义,认识到清朝前中期对边疆地区。特别是北部、西部和西北地区的有效统治,是奠定今日中国版图的基础。认识清朝前中期中国社会面临的危机。清朝前中期,国内社会出现了很多重大的变化,西方的新航路开辟,殖民势力东来也给中国造成了巨大的挑战。

教学难点:

认识到封建君主专制制度的强化既是造就清朝前中期走向鼎盛的重要原因,但同时又对中国的继续发展造成了巨大的障碍。把清朝对边疆的关注和经略至于世界史的框架中,以全球化视角来分析清朝中期后陷入危机的深层原因。

教学设计思路

康雍乾时期清朝统治走向鼎盛局面,这是中国历史上有名的盛世局面,也是中国古代史的最后一个盛世,在此之后,中国便由盛转衰。盛世局面的表现是什么呢,应该包括社会经济、思想文化以及疆域版图。中国是一个统一的多民族国家,清朝经略边疆的相关举措基本奠定了现代中国的版图。基于史学研究的成果和对课标的理解,确定本课的教学立意是“盛世危局”。借鉴热播剧《长安十二时辰》的设置,选取三个时辰作为对应,设计了三个板块。一、巳正,万物繁茂——盛世之巅峰,二、午初,阳业炽盛——盛世之保障,三、未正,万物倾垂——统治危机的初显。疆域的奠定是康雍乾鼎盛的重要表现,对中国统一多民族国家版图的奠定具有重要意义。君主专制制度的强化是鼎盛局面出现的政治制度保障,同时,制度的僵化本身又蕴含了危机的出现。清朝中期以后的危机不仅来自于内部,更来自于海外。这就必须要把本课的内容放置于全球视野之下,以全球史观来认识清朝的危机。立足于全球史观,选取中外史料,进行横向比较,引导学生分析材料,探究盛世危机的原因。

七、教学过程

【新课导入】

今年暑假的时候,有一部电视剧在网上热播,引起了很高的关注度,就是这部《长安十二时辰》,制作十分精良。

设问:在坐的同学们有没有看过这部剧? 知不知道这部剧拍摄的时代背景?

设计意图:通过热播剧《长安十二时辰》,拉近与学生的距离,引发学生的兴趣。然后进一步指出,在中国古代历史上,这样大规模的盛世出现过三次,分别是汉代的文景之治、唐代的开元盛世以及清代的康雍乾盛世。其中康雍乾盛世是古代中国的最后一个盛世,也是持续时间最久的一个。

过渡:今天这节课我们就来模范一下长安十二时辰,讲一讲大清十二时辰之康雍乾时期的鼎盛与危机。

【讲授新课】

过渡:古人按照太阳的升和落把一天分成十二个时辰,巳正,意味着太阳即将到达最高处。如果这个太阳是大清的话,意味着清朝正在走向巅峰。那么清朝是怎么走向巅峰的呢?

历史学者张宏杰在他的著作《饥饿的盛世》中有这样一段话:“除了驱敌拓土之外,平定新疆战争的另一个意义是它的标志性。它标志着乾隆盛世达到了“全盛”,也就是基本完美无缺的阶段。”

设问:从这段话中,我们看到盛世的一个显著标志是什么?

设计意图:阅读材料,引导学生得出结论,盛世的表现有很多,比如政局稳定,经济发展,文化繁荣,而疆域的开拓也是非常重要的一个方面。

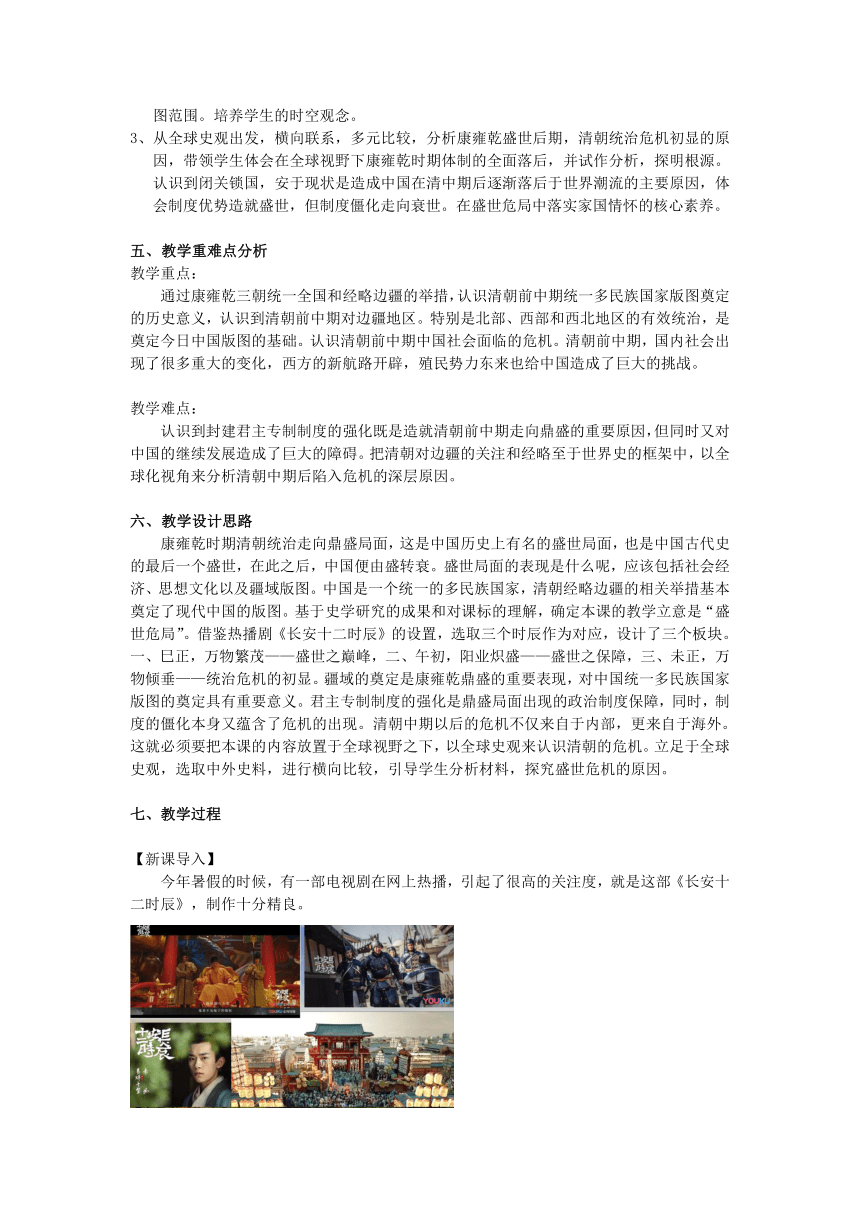

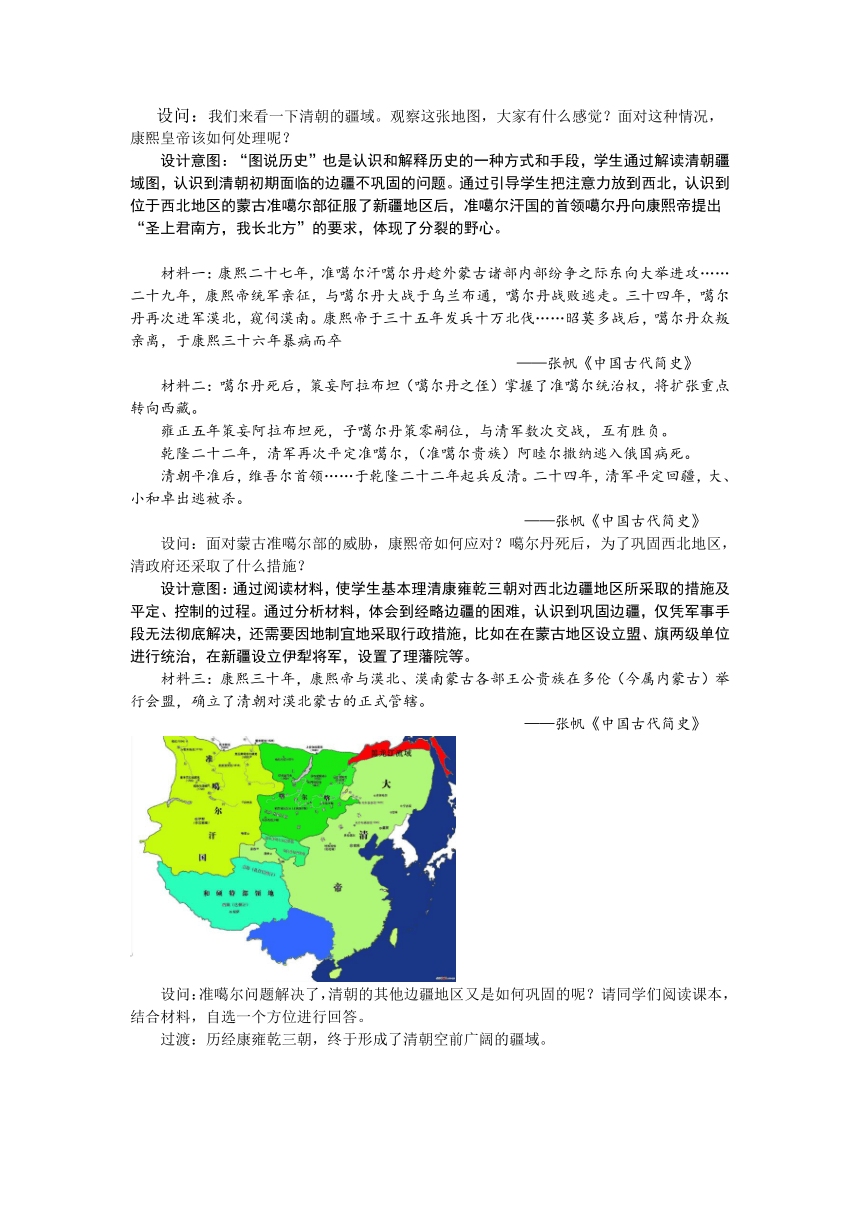

设问:我们来看一下清朝的疆域。观察这张地图,大家有什么感觉?面对这种情况,康熙皇帝该如何处理呢?

设计意图:“图说历史”也是认识和解释历史的一种方式和手段,学生通过解读清朝疆域图,认识到清朝初期面临的边疆不巩固的问题。通过引导学生把注意力放到西北,认识到位于西北地区的蒙古准噶尔部征服了新疆地区后,准噶尔汗国的首领噶尔丹向康熙帝提出“圣上君南方,我长北方”的要求,体现了分裂的野心。

材料一:康熙二十七年,准噶尔汗噶尔丹趁外蒙古诸部内部纷争之际东向大举进攻……二十九年,康熙帝统军亲征,与噶尔丹大战于乌兰布通,噶尔丹战败逃走。三十四年,噶尔丹再次进军漠北,窥伺漠南。康熙帝于三十五年发兵十万北伐……昭莫多战后,噶尔丹众叛亲离,于康熙三十六年暴病而卒

——张帆《中国古代简史》

材料二:噶尔丹死后,策妄阿拉布坦(噶尔丹之侄)掌握了准噶尔统治权,将扩张重点转向西藏。

雍正五年策妄阿拉布坦死,子噶尔丹策零嗣位,与清军数次交战,互有胜负。

乾隆二十二年,清军再次平定准噶尔,(准噶尔贵族)阿睦尔撒纳逃入俄国病死。

清朝平准后,维吾尔首领……于乾隆二十二年起兵反清。二十四年,清军平定回疆,大、小和卓出逃被杀。

——张帆《中国古代简史》

设问:面对蒙古准噶尔部的威胁,康熙帝如何应对?噶尔丹死后,为了巩固西北地区,清政府还采取了什么措施?

设计意图:通过阅读材料,使学生基本理清康雍乾三朝对西北边疆地区所采取的措施及平定、控制的过程。通过分析材料,体会到经略边疆的困难,认识到巩固边疆,仅凭军事手段无法彻底解决,还需要因地制宜地采取行政措施,比如在在蒙古地区设立盟、旗两级单位进行统治,在新疆设立伊犁将军,设置了理藩院等。

材料三:康熙三十年,康熙帝与漠北、漠南蒙古各部王公贵族在多伦(今属内蒙古)举行会盟,确立了清朝对漠北蒙古的正式管辖。

——张帆《中国古代简史》

设问:准噶尔问题解决了,清朝的其他边疆地区又是如何巩固的呢?请同学们阅读课本,结合材料,自选一个方位进行回答。

过渡:历经康雍乾三朝,终于形成了清朝空前广阔的疆域。

设问:观察巩固以后的清朝疆域图,请一个同学描述清朝的疆域。

设计意图:通过地图,使学生更加直观的认识到清朝疆域总领土面积达到了1453万平方公里,包括18个省,5个将军辖区,2个办事大臣辖区。认识到清朝对边疆少数民族地区都进行了有效的管理,牢牢的控制,以此奠定了现代中国版图的基础。培养学生的时空观念,落实家国情怀的核心素养。

过渡:此时的大清朝可以说是如日中天,就像十二个时辰中的午时,太阳到达了最高点。那么清朝这个太阳为什么能够达到最高点呢?

第二部分:午初,阳业炽盛——盛世之保障

过渡:《饥饿的盛世》中有这样一段话,“乾隆盛世的出现,有赖于乾隆皇帝最大限度地调动了传统人治明君的所有技术资源。”

设问:他是怎么调动这些技术资源,使盛世出现的呢?

材料四: 因对西北蒙古准噶尔部用兵,在雍正帝寝宫养心殿附近的隆宗门内设立了军需房,协助其处理军务文书,后更名军机处……后来军务虽缓,但军机处并未裁撤,相反其职权范围由军机进一步扩展到了所有机要政事。

——张帆《中国古代简史》

设问:军机处最初的职能是什么?后来又发生了什么变化?

军机处和内阁相比有什么的特点?

设计意图:结合地图与文字史料,引导学生再把目光放到到西北边疆。因为西北用兵,设置了军机处。通过材料,分析军机处的职能及变化。通过紫荆城的平面图,观察养心殿、军机处和内阁所处的位置,比较分析军机处和内阁的不同特点,体会权力中枢的转移,反映出君主专制的加强。

材料五:

材料六:雍正朝现存的汉文奏折有35000余件,满文奏折6600余件,共达41600余件,他在位十二年零八个月,也就是4000多天,算下来平均每天要批阅奏折10多件以上,而且多在深夜,有人统计过,他每天硃批的文字达到8000字以上。

——据网络统计

设问:奏折是谁写的? 是如何呈送给皇帝的?奏折制度有什么作用?

设计意图:观察材料五的奏折文本,培养学生阅读史料的能力。结合课本文本的阅读,使学生认识到奏折的作用能够让皇帝更加直接、广泛地获取信息,提高决策效率,强化对官僚机构的控制,也加强了皇帝的权力,加强了专制。因此,奏折制度也就成为了盛世的第二个制度性保障。

通过对材料六的解读,使学生认识到在专制制度下,帝王只有如此勤政才能把权力牢牢地把持在自己的手中。所以,盛世的第三个保障就是皇帝的勤政。

第三部分:未正,万物倾垂——统治危机的初显

过渡:午时过后就是未时,午时太阳升到最高点,接着就该开始下落了。唐朝在安史之乱之后,由盛转衰。那么康雍乾盛世呢?鼎盛之后是否也出现了衰败的危机?

设问:请大家阅读课本第80页,回答清朝统治出现了哪些危机?

过渡:危机丛生,让我不禁又开始担心之前已经反复出现问题的地方——西北。西北边疆这时候又出现了什么问题?

材料七:嘉庆二十五年(1820)年,(大小和卓之孙)张格尔在一直窥视我国西北边疆的英国侵略者的支持下……煽动维族上层分子再次发动叛乱……

——詹子庆主编《中国古代史》

设计意图:此次西北边疆的叛乱虽然很快就被镇压下去了,但是却又一个新的特点,就是在英国侵略者的支持下。而此时英国侵略者的真正威胁其实并不是来自于陆地,更多的是来自于海上。引导学生从全球史观的角度出发,把清朝的危机置于全球视野之下,学会多元角度认识问题,分析原因。

过渡:乾隆、嘉庆时期,英国先后派出使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸,但都以失败告终。

材料八:

“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无,……今尔国使臣于定例之外多有陈乞,大乖仰天朝加惠远人、抚育四夷之道。”

——《清高宗实录》乾隆五十八年(1793)

“天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异……但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。”

——《清仁宗实录》嘉庆二十一年(1816)

设问:阅读上述材料,了解乾隆、嘉庆两位皇帝是怎样看待西方列强的。

设计意图:一手史料更能让学生走近历史,通过对原始史料的解读,更加真切的感受到当时清朝统治者的愚昧无知,做着天朝上国的迷梦,而认为西方世界都是番邦蛮夷。

过渡:我们进一步把康雍乾盛世至于全球视野之下,解读一下当时的中国与世界。

材料九:

学生进行比较后,再对清朝皇帝的这两封敕谕进行评价。

设计意图:进行历史比较是培养学生历史解释素养的有效途径之一。通过横向联系比较,更能感受到清朝中期以后,中国的僵化与落后。此时的世界,工业革命,生产力发展,封建专制制度逐渐被推翻,向着民主共和的方向发展,思想上自由平等,对外关系上殖民扩张,全球贸易。中国的小农经济、专制制度创造了辉煌的古代文明,在康雍乾时期达到鼎盛,但也是这一制度,成为了束缚中国继续向近代化迈进的绳索。在近代西方工业文明的浪潮之下,中国危机四伏,后来1840年的鸦片战争只是一个结果。

材料十:“一个人口几乎占人类三分之一的幅员广大的帝国,不顾时事,仍然安于现状,由于被强力排斥于世界联系的体系之外而孤立无依,因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己,这样一个帝国终于要在这样一场殊死的决斗中死去,在这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义原则,而最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权———这的确是一种悲剧,甚至诗人的幻想也永远不敢创造出这种离奇的悲剧题材。”

——马克思在《鸦片贸易史》中评论

学生活动:齐读材料,感受历史,然后让学生分享自己学习本课后的感受。

教师引导学生小结:“康乾盛世”结束后几十年,鸦片战争爆发,中国由此陷入了丧权辱国的苦难深渊。当我们回头过去看,似乎发现,极度强化的君主专制制度把大清王朝送上了盛世的巅峰,但同时,它也把中国推向了无尽的地狱!

设计意图:将学生的思维引向深入, 体会优秀的制度造就盛世,落后的制度引向衰世,制度的先进与否要看是否符合时代的潮流,所以要保持制度创新,紧跟时代潮流。从中渗透唯物史观和家国情怀的历史学科核心素养。

教学设计评价

学科核心素养不是靠教师教出来,必须是通过教师提供典型材料,借助问题驱动,聚焦核心内容,引导学生在不断地探究、交流、沟通与合作过程中逐渐养成,“素养是学生学的知识忘记后还留下来的”。基于此,本课在教学设计过程中,聚焦“盛世危机”为中心来统 领全部内容,围绕“树立教学立意,为学生建构历史解释确立方向”,“注重史料教学,为学生建构历史解释提供依据”,“多元史观、横向联系,为学生建构历史解释扩宽视野”三个部分里进行教学设计。

历史解释作为检验学生准确叙述、理性分析和客观评判历史的核心能力,从本质上说 是一种历史思维活动,或一个历史思维过程。其达成需要一个从具体到抽象的过程,因此教学设计还要注重递进性。按照“历史解释素养四个水平”,从低往高“复述已知的解释”“分析已知的解释”“评析不同的解释”“作出自己的解释 ”来设计。

当然,历史解释素养的形成不是靠一两次的说教或几次课堂的讲解就能完成的,它需要 一个潜移默化、厚积薄发、量变到质变的过程。这一过程中,需要我们中学一线教师潜心思考,勇于实践,在课堂教学中进一步完善和发展以历史解释为核心的教学设计”。

板书设计

教学反思

1、处于拉近与学生距离,激发学生学习兴趣的目的,借鉴《长安十二时辰》,选取三个时辰,巳正,午初,未正,来对应清朝的走向鼎盛,正值鼎盛和由盛转衰。实际教学中,由于学生对时辰这种计时法的不了解,导致学生很难与课程内容建立联系,有一种疏离感。

2、对于清朝为何能走向鼎盛局面,只从制度保障上进行分析,欠缺经济和文化上的内容,显得不够全面完整。虽然教材内容就只是讲了君主专制制度的加强,但可以适当补充课外史料,这样会更加有说服力。

3、清朝中期以后危机的出现,虽然从全球史观出发,进行了横向联系,比较分析,指出了中西方此时社会发展的不同路线,但是浅尝辄止,没有进一步挖掘危机背后的深层次原因,使课程的最后缺乏深度。

点评

教学理念

切实落实立德树人的历史教学根本任务,坚持育人为本、德育为先,使历史教育成为形成和发展社会主义核心价值观的重要途经。发挥历史课程立德树人的教育功能,使学生能够从历史的角度关心国家的命运,关注世界的发展。

坚持正确的思想导向和价值判断。要引领学生通过历史学系,认清历史发展规律,对历史与现实有全面、正确的认识,形成实事求是的科学态度以及正确的世界观、人生观、价值观和历史观;增强学生的历史使命感,不断增强学生对中华民族的认同,对中华文化的认同。

培养和提高学生的历史学科核心素养,使学生通过历史课程的学习逐步形成具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格和关键能力。课程结构的设计、内容的选择和实施,都要始终贯穿发展学生历史学科核心素养这一任务。促进学生的自主学习、合作学习和探究学习,提高实践能力,培养创新精神。

教学内容分析

《清朝前中期的鼎盛与危机》一课是《中外历史纲要》(上)第四单元的第二课,本单元的标题是《明清中国版图的奠定与面临的挑战》。本单元内容的编排并不是完全按照时间顺序进行的。前两课是从政治层面,讲述了明朝和清朝前中期的政治体制变化,和海疆及内陆边疆面临的形势和挑战。第三课则是从经济和文化角度介绍了明清时期的重要变化。一方面肯定了明清的经济与文化成就,但同时也指出了经济领域的局限和思想文化的僵化,这和政治制度的僵化和对外关系的封闭一起,造成了清中期以后中国社会逐渐陷入危机之中。

《清朝前中期的鼎盛与危机》这一课总共分成三个子目,分别是康雍乾时期的君主专制,疆域的奠定,统治危机的初现。疆域的奠定是康雍乾鼎盛的重要表现,对中国统一多民族国家版图的奠定具有重要意义。君主专制制度的强化是鼎盛局面出现的政治制度保障,同时,制度的僵化本身又蕴含了危机的出现。三个子目之间有其内在的逻辑关系,梳理清楚本课内容的逻辑线索是接下来组织史料,设计教学过程的基础。

学情分析

本课的教学对象是高一的学生,从初中进入高中,历史学科无论是从内容的深度还是广度上,相比于初中都有了明显的提升,学生对于历史也抱有比较大的学习兴趣。但是由于初中历史教育不太受重视的现状,以及开卷考的弊端,绝大多数学生已经习惯于对历史故事的感性认识,认为历史就是讲讲故事,就是要有趣,落实到考试,就停留在对基础知识的背诵与记忆,因此往往缺乏历史的理性思维,也欠缺依据史料进行理解、分析、辨析的能力,透过历史现象看到历史本质的能力,对于历史学科的五大核心素养是十分缺乏的。所以在进行教学设计时,要充分考虑到学生的特点,利用多种方式创设教学情境,以调动学生的积极性,然后依托史料,逐步培养学生历史解释的能力,最终达到渗透家国情怀的目的。

教学目标

1、 能够恰当地运用史料对相关问题进行分析、理解和辨别,理解疆域的奠定是清朝前中期走向鼎盛的其中一个重要表现,阐述疆域奠定的过程与方式。理解君主专制制度的建立是清朝前中期走向鼎盛的制度性保障,同时也是清朝中期后出现危机的最大原因。通过对史料的辨析和思索,落实史料实证和历史解释的核心素养。

2、依据史料,探明清朝疆域奠定的过程,历经康雍乾三朝,利用地图,描述清朝疆域的版图范围。培养学生的时空观念。

3、从全球史观出发,横向联系,多元比较,分析康雍乾盛世后期,清朝统治危机初显的原因,带领学生体会在全球视野下康雍乾时期体制的全面落后,并试作分析,探明根源。认识到闭关锁国,安于现状是造成中国在清中期后逐渐落后于世界潮流的主要原因,体会制度优势造就盛世,但制度僵化走向衰世。在盛世危局中落实家国情怀的核心素养。

教学重难点分析

教学重点:

通过康雍乾三朝统一全国和经略边疆的举措,认识清朝前中期统一多民族国家版图奠定的历史意义,认识到清朝前中期对边疆地区。特别是北部、西部和西北地区的有效统治,是奠定今日中国版图的基础。认识清朝前中期中国社会面临的危机。清朝前中期,国内社会出现了很多重大的变化,西方的新航路开辟,殖民势力东来也给中国造成了巨大的挑战。

教学难点:

认识到封建君主专制制度的强化既是造就清朝前中期走向鼎盛的重要原因,但同时又对中国的继续发展造成了巨大的障碍。把清朝对边疆的关注和经略至于世界史的框架中,以全球化视角来分析清朝中期后陷入危机的深层原因。

教学设计思路

康雍乾时期清朝统治走向鼎盛局面,这是中国历史上有名的盛世局面,也是中国古代史的最后一个盛世,在此之后,中国便由盛转衰。盛世局面的表现是什么呢,应该包括社会经济、思想文化以及疆域版图。中国是一个统一的多民族国家,清朝经略边疆的相关举措基本奠定了现代中国的版图。基于史学研究的成果和对课标的理解,确定本课的教学立意是“盛世危局”。借鉴热播剧《长安十二时辰》的设置,选取三个时辰作为对应,设计了三个板块。一、巳正,万物繁茂——盛世之巅峰,二、午初,阳业炽盛——盛世之保障,三、未正,万物倾垂——统治危机的初显。疆域的奠定是康雍乾鼎盛的重要表现,对中国统一多民族国家版图的奠定具有重要意义。君主专制制度的强化是鼎盛局面出现的政治制度保障,同时,制度的僵化本身又蕴含了危机的出现。清朝中期以后的危机不仅来自于内部,更来自于海外。这就必须要把本课的内容放置于全球视野之下,以全球史观来认识清朝的危机。立足于全球史观,选取中外史料,进行横向比较,引导学生分析材料,探究盛世危机的原因。

七、教学过程

【新课导入】

今年暑假的时候,有一部电视剧在网上热播,引起了很高的关注度,就是这部《长安十二时辰》,制作十分精良。

设问:在坐的同学们有没有看过这部剧? 知不知道这部剧拍摄的时代背景?

设计意图:通过热播剧《长安十二时辰》,拉近与学生的距离,引发学生的兴趣。然后进一步指出,在中国古代历史上,这样大规模的盛世出现过三次,分别是汉代的文景之治、唐代的开元盛世以及清代的康雍乾盛世。其中康雍乾盛世是古代中国的最后一个盛世,也是持续时间最久的一个。

过渡:今天这节课我们就来模范一下长安十二时辰,讲一讲大清十二时辰之康雍乾时期的鼎盛与危机。

【讲授新课】

过渡:古人按照太阳的升和落把一天分成十二个时辰,巳正,意味着太阳即将到达最高处。如果这个太阳是大清的话,意味着清朝正在走向巅峰。那么清朝是怎么走向巅峰的呢?

历史学者张宏杰在他的著作《饥饿的盛世》中有这样一段话:“除了驱敌拓土之外,平定新疆战争的另一个意义是它的标志性。它标志着乾隆盛世达到了“全盛”,也就是基本完美无缺的阶段。”

设问:从这段话中,我们看到盛世的一个显著标志是什么?

设计意图:阅读材料,引导学生得出结论,盛世的表现有很多,比如政局稳定,经济发展,文化繁荣,而疆域的开拓也是非常重要的一个方面。

设问:我们来看一下清朝的疆域。观察这张地图,大家有什么感觉?面对这种情况,康熙皇帝该如何处理呢?

设计意图:“图说历史”也是认识和解释历史的一种方式和手段,学生通过解读清朝疆域图,认识到清朝初期面临的边疆不巩固的问题。通过引导学生把注意力放到西北,认识到位于西北地区的蒙古准噶尔部征服了新疆地区后,准噶尔汗国的首领噶尔丹向康熙帝提出“圣上君南方,我长北方”的要求,体现了分裂的野心。

材料一:康熙二十七年,准噶尔汗噶尔丹趁外蒙古诸部内部纷争之际东向大举进攻……二十九年,康熙帝统军亲征,与噶尔丹大战于乌兰布通,噶尔丹战败逃走。三十四年,噶尔丹再次进军漠北,窥伺漠南。康熙帝于三十五年发兵十万北伐……昭莫多战后,噶尔丹众叛亲离,于康熙三十六年暴病而卒

——张帆《中国古代简史》

材料二:噶尔丹死后,策妄阿拉布坦(噶尔丹之侄)掌握了准噶尔统治权,将扩张重点转向西藏。

雍正五年策妄阿拉布坦死,子噶尔丹策零嗣位,与清军数次交战,互有胜负。

乾隆二十二年,清军再次平定准噶尔,(准噶尔贵族)阿睦尔撒纳逃入俄国病死。

清朝平准后,维吾尔首领……于乾隆二十二年起兵反清。二十四年,清军平定回疆,大、小和卓出逃被杀。

——张帆《中国古代简史》

设问:面对蒙古准噶尔部的威胁,康熙帝如何应对?噶尔丹死后,为了巩固西北地区,清政府还采取了什么措施?

设计意图:通过阅读材料,使学生基本理清康雍乾三朝对西北边疆地区所采取的措施及平定、控制的过程。通过分析材料,体会到经略边疆的困难,认识到巩固边疆,仅凭军事手段无法彻底解决,还需要因地制宜地采取行政措施,比如在在蒙古地区设立盟、旗两级单位进行统治,在新疆设立伊犁将军,设置了理藩院等。

材料三:康熙三十年,康熙帝与漠北、漠南蒙古各部王公贵族在多伦(今属内蒙古)举行会盟,确立了清朝对漠北蒙古的正式管辖。

——张帆《中国古代简史》

设问:准噶尔问题解决了,清朝的其他边疆地区又是如何巩固的呢?请同学们阅读课本,结合材料,自选一个方位进行回答。

过渡:历经康雍乾三朝,终于形成了清朝空前广阔的疆域。

设问:观察巩固以后的清朝疆域图,请一个同学描述清朝的疆域。

设计意图:通过地图,使学生更加直观的认识到清朝疆域总领土面积达到了1453万平方公里,包括18个省,5个将军辖区,2个办事大臣辖区。认识到清朝对边疆少数民族地区都进行了有效的管理,牢牢的控制,以此奠定了现代中国版图的基础。培养学生的时空观念,落实家国情怀的核心素养。

过渡:此时的大清朝可以说是如日中天,就像十二个时辰中的午时,太阳到达了最高点。那么清朝这个太阳为什么能够达到最高点呢?

第二部分:午初,阳业炽盛——盛世之保障

过渡:《饥饿的盛世》中有这样一段话,“乾隆盛世的出现,有赖于乾隆皇帝最大限度地调动了传统人治明君的所有技术资源。”

设问:他是怎么调动这些技术资源,使盛世出现的呢?

材料四: 因对西北蒙古准噶尔部用兵,在雍正帝寝宫养心殿附近的隆宗门内设立了军需房,协助其处理军务文书,后更名军机处……后来军务虽缓,但军机处并未裁撤,相反其职权范围由军机进一步扩展到了所有机要政事。

——张帆《中国古代简史》

设问:军机处最初的职能是什么?后来又发生了什么变化?

军机处和内阁相比有什么的特点?

设计意图:结合地图与文字史料,引导学生再把目光放到到西北边疆。因为西北用兵,设置了军机处。通过材料,分析军机处的职能及变化。通过紫荆城的平面图,观察养心殿、军机处和内阁所处的位置,比较分析军机处和内阁的不同特点,体会权力中枢的转移,反映出君主专制的加强。

材料五:

材料六:雍正朝现存的汉文奏折有35000余件,满文奏折6600余件,共达41600余件,他在位十二年零八个月,也就是4000多天,算下来平均每天要批阅奏折10多件以上,而且多在深夜,有人统计过,他每天硃批的文字达到8000字以上。

——据网络统计

设问:奏折是谁写的? 是如何呈送给皇帝的?奏折制度有什么作用?

设计意图:观察材料五的奏折文本,培养学生阅读史料的能力。结合课本文本的阅读,使学生认识到奏折的作用能够让皇帝更加直接、广泛地获取信息,提高决策效率,强化对官僚机构的控制,也加强了皇帝的权力,加强了专制。因此,奏折制度也就成为了盛世的第二个制度性保障。

通过对材料六的解读,使学生认识到在专制制度下,帝王只有如此勤政才能把权力牢牢地把持在自己的手中。所以,盛世的第三个保障就是皇帝的勤政。

第三部分:未正,万物倾垂——统治危机的初显

过渡:午时过后就是未时,午时太阳升到最高点,接着就该开始下落了。唐朝在安史之乱之后,由盛转衰。那么康雍乾盛世呢?鼎盛之后是否也出现了衰败的危机?

设问:请大家阅读课本第80页,回答清朝统治出现了哪些危机?

过渡:危机丛生,让我不禁又开始担心之前已经反复出现问题的地方——西北。西北边疆这时候又出现了什么问题?

材料七:嘉庆二十五年(1820)年,(大小和卓之孙)张格尔在一直窥视我国西北边疆的英国侵略者的支持下……煽动维族上层分子再次发动叛乱……

——詹子庆主编《中国古代史》

设计意图:此次西北边疆的叛乱虽然很快就被镇压下去了,但是却又一个新的特点,就是在英国侵略者的支持下。而此时英国侵略者的真正威胁其实并不是来自于陆地,更多的是来自于海上。引导学生从全球史观的角度出发,把清朝的危机置于全球视野之下,学会多元角度认识问题,分析原因。

过渡:乾隆、嘉庆时期,英国先后派出使团来华,希望扩大贸易、增开通商口岸,但都以失败告终。

材料八:

“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以通有无,……今尔国使臣于定例之外多有陈乞,大乖仰天朝加惠远人、抚育四夷之道。”

——《清高宗实录》乾隆五十八年(1793)

“天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异……但能倾心效顺,不必岁时来朝始称向化也。”

——《清仁宗实录》嘉庆二十一年(1816)

设问:阅读上述材料,了解乾隆、嘉庆两位皇帝是怎样看待西方列强的。

设计意图:一手史料更能让学生走近历史,通过对原始史料的解读,更加真切的感受到当时清朝统治者的愚昧无知,做着天朝上国的迷梦,而认为西方世界都是番邦蛮夷。

过渡:我们进一步把康雍乾盛世至于全球视野之下,解读一下当时的中国与世界。

材料九:

学生进行比较后,再对清朝皇帝的这两封敕谕进行评价。

设计意图:进行历史比较是培养学生历史解释素养的有效途径之一。通过横向联系比较,更能感受到清朝中期以后,中国的僵化与落后。此时的世界,工业革命,生产力发展,封建专制制度逐渐被推翻,向着民主共和的方向发展,思想上自由平等,对外关系上殖民扩张,全球贸易。中国的小农经济、专制制度创造了辉煌的古代文明,在康雍乾时期达到鼎盛,但也是这一制度,成为了束缚中国继续向近代化迈进的绳索。在近代西方工业文明的浪潮之下,中国危机四伏,后来1840年的鸦片战争只是一个结果。

材料十:“一个人口几乎占人类三分之一的幅员广大的帝国,不顾时事,仍然安于现状,由于被强力排斥于世界联系的体系之外而孤立无依,因此竭力以天朝尽善尽美的幻想来欺骗自己,这样一个帝国终于要在这样一场殊死的决斗中死去,在这场决斗中,陈腐世界的代表是激于道义原则,而最现代的社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权———这的确是一种悲剧,甚至诗人的幻想也永远不敢创造出这种离奇的悲剧题材。”

——马克思在《鸦片贸易史》中评论

学生活动:齐读材料,感受历史,然后让学生分享自己学习本课后的感受。

教师引导学生小结:“康乾盛世”结束后几十年,鸦片战争爆发,中国由此陷入了丧权辱国的苦难深渊。当我们回头过去看,似乎发现,极度强化的君主专制制度把大清王朝送上了盛世的巅峰,但同时,它也把中国推向了无尽的地狱!

设计意图:将学生的思维引向深入, 体会优秀的制度造就盛世,落后的制度引向衰世,制度的先进与否要看是否符合时代的潮流,所以要保持制度创新,紧跟时代潮流。从中渗透唯物史观和家国情怀的历史学科核心素养。

教学设计评价

学科核心素养不是靠教师教出来,必须是通过教师提供典型材料,借助问题驱动,聚焦核心内容,引导学生在不断地探究、交流、沟通与合作过程中逐渐养成,“素养是学生学的知识忘记后还留下来的”。基于此,本课在教学设计过程中,聚焦“盛世危机”为中心来统 领全部内容,围绕“树立教学立意,为学生建构历史解释确立方向”,“注重史料教学,为学生建构历史解释提供依据”,“多元史观、横向联系,为学生建构历史解释扩宽视野”三个部分里进行教学设计。

历史解释作为检验学生准确叙述、理性分析和客观评判历史的核心能力,从本质上说 是一种历史思维活动,或一个历史思维过程。其达成需要一个从具体到抽象的过程,因此教学设计还要注重递进性。按照“历史解释素养四个水平”,从低往高“复述已知的解释”“分析已知的解释”“评析不同的解释”“作出自己的解释 ”来设计。

当然,历史解释素养的形成不是靠一两次的说教或几次课堂的讲解就能完成的,它需要 一个潜移默化、厚积薄发、量变到质变的过程。这一过程中,需要我们中学一线教师潜心思考,勇于实践,在课堂教学中进一步完善和发展以历史解释为核心的教学设计”。

板书设计

教学反思

1、处于拉近与学生距离,激发学生学习兴趣的目的,借鉴《长安十二时辰》,选取三个时辰,巳正,午初,未正,来对应清朝的走向鼎盛,正值鼎盛和由盛转衰。实际教学中,由于学生对时辰这种计时法的不了解,导致学生很难与课程内容建立联系,有一种疏离感。

2、对于清朝为何能走向鼎盛局面,只从制度保障上进行分析,欠缺经济和文化上的内容,显得不够全面完整。虽然教材内容就只是讲了君主专制制度的加强,但可以适当补充课外史料,这样会更加有说服力。

3、清朝中期以后危机的出现,虽然从全球史观出发,进行了横向联系,比较分析,指出了中西方此时社会发展的不同路线,但是浅尝辄止,没有进一步挖掘危机背后的深层次原因,使课程的最后缺乏深度。

点评

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进