人教版选择性必修2第一章测试B(word,含答案与解析)

文档属性

| 名称 | 人教版选择性必修2第一章测试B(word,含答案与解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-29 15:10:15 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一章测评(B)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(25小题,每小题2分,共50分)

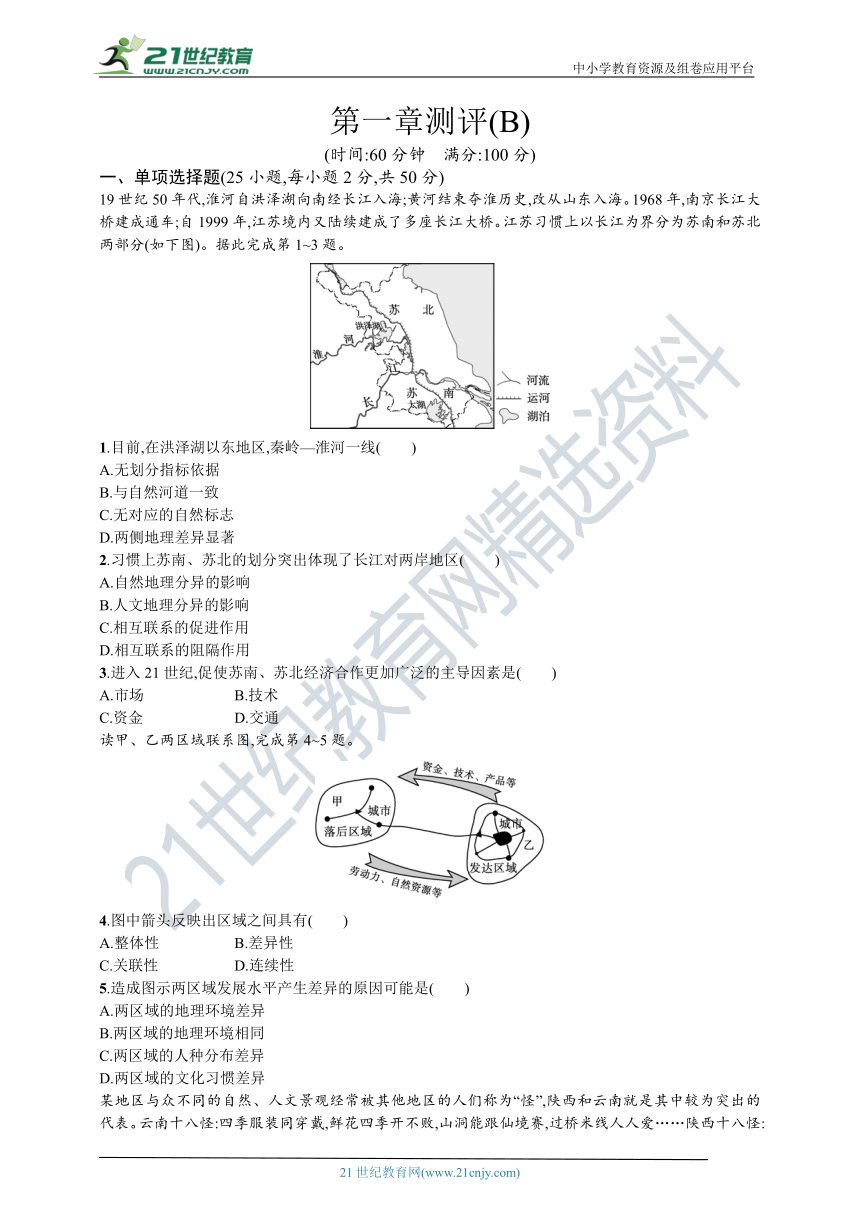

19世纪50年代,淮河自洪泽湖向南经长江入海;黄河结束夺淮历史,改从山东入海。1968年,南京长江大桥建成通车;自1999年,江苏境内又陆续建成了多座长江大桥。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分(如下图)。据此完成第1~3题。

1.目前,在洪泽湖以东地区,秦岭—淮河一线( )

A.无划分指标依据

B.与自然河道一致

C.无对应的自然标志

D.两侧地理差异显著

2.习惯上苏南、苏北的划分突出体现了长江对两岸地区( )

A.自然地理分异的影响

B.人文地理分异的影响

C.相互联系的促进作用

D.相互联系的阻隔作用

3.进入21世纪,促使苏南、苏北经济合作更加广泛的主导因素是( )

A.市场 B.技术

C.资金 D.交通

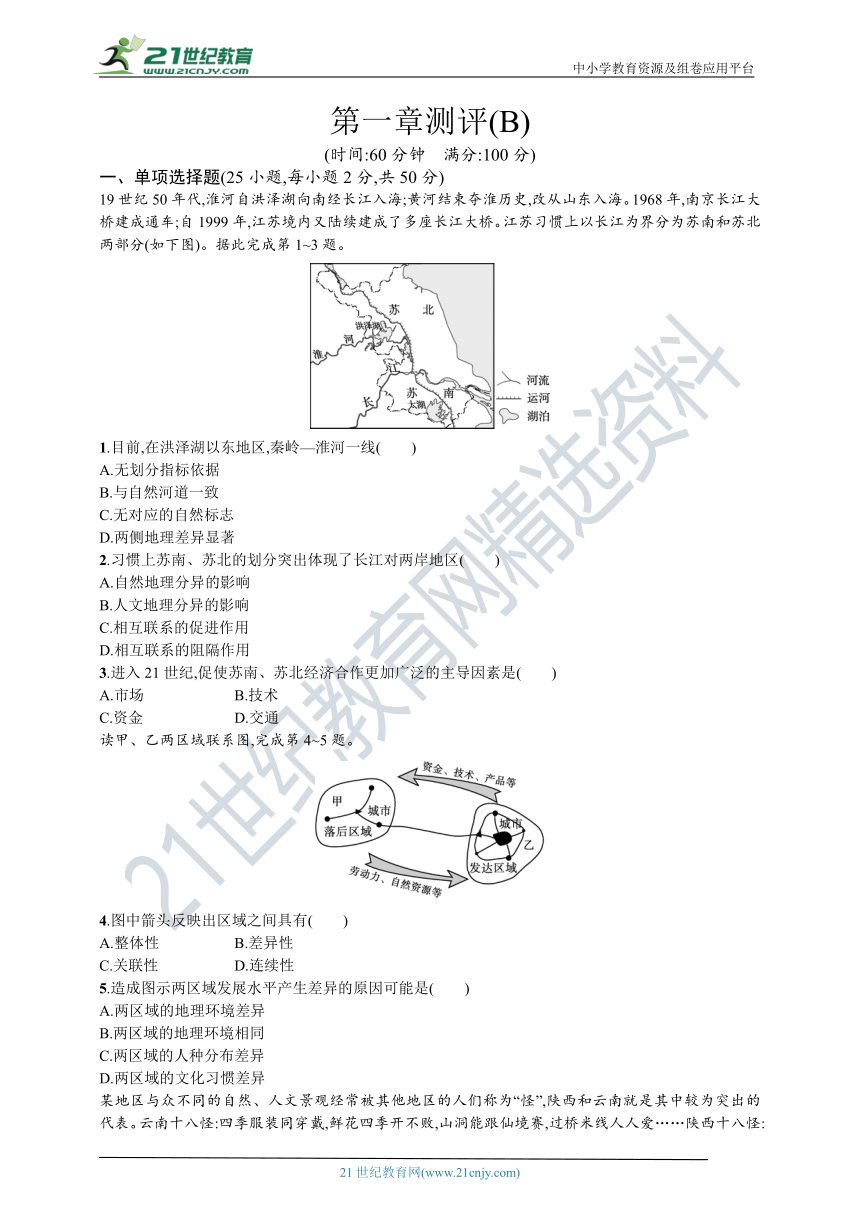

读甲、乙两区域联系图,完成第4~5题。

4.图中箭头反映出区域之间具有( )

A.整体性 B.差异性

C.关联性 D.连续性

5.造成图示两区域发展水平产生差异的原因可能是( )

A.两区域的地理环境差异

B.两区域的地理环境相同

C.两区域的人种分布差异

D.两区域的文化习惯差异

某地区与众不同的自然、人文景观经常被其他地区的人们称为“怪”,陕西和云南就是其中较为突出的代表。云南十八怪:四季服装同穿戴,鲜花四季开不败,山洞能跟仙境赛,过桥米线人人爱……陕西十八怪:面条似裤带,房子半边盖,手帕头上戴,秦腔不唱吼起来……据此完成第6~7题。

6.在传统的民居中,陕西的房子“半边盖”,而云南却出现底层空置的竹楼,对其原因叙述正确的是( )

A.陕西的煤炭资源丰富,废弃的煤井便成了居民的房子

B.云南竹子多,且竹子可以驱蚊防虫

C.陕西人多地少,云南人少地多

D.陕西气候干燥,黄土具有直立性,适宜建窑洞

7.出现云南“过桥米线人人爱”、陕西“面条似裤带”的主要原因是( )

A.云南盛产小麦,陕西盛产玉米

B.云南降水丰富,陕西气候干燥

C.居民的饮食习惯不同

D.云南水蚀严重,陕西风沙危害严重

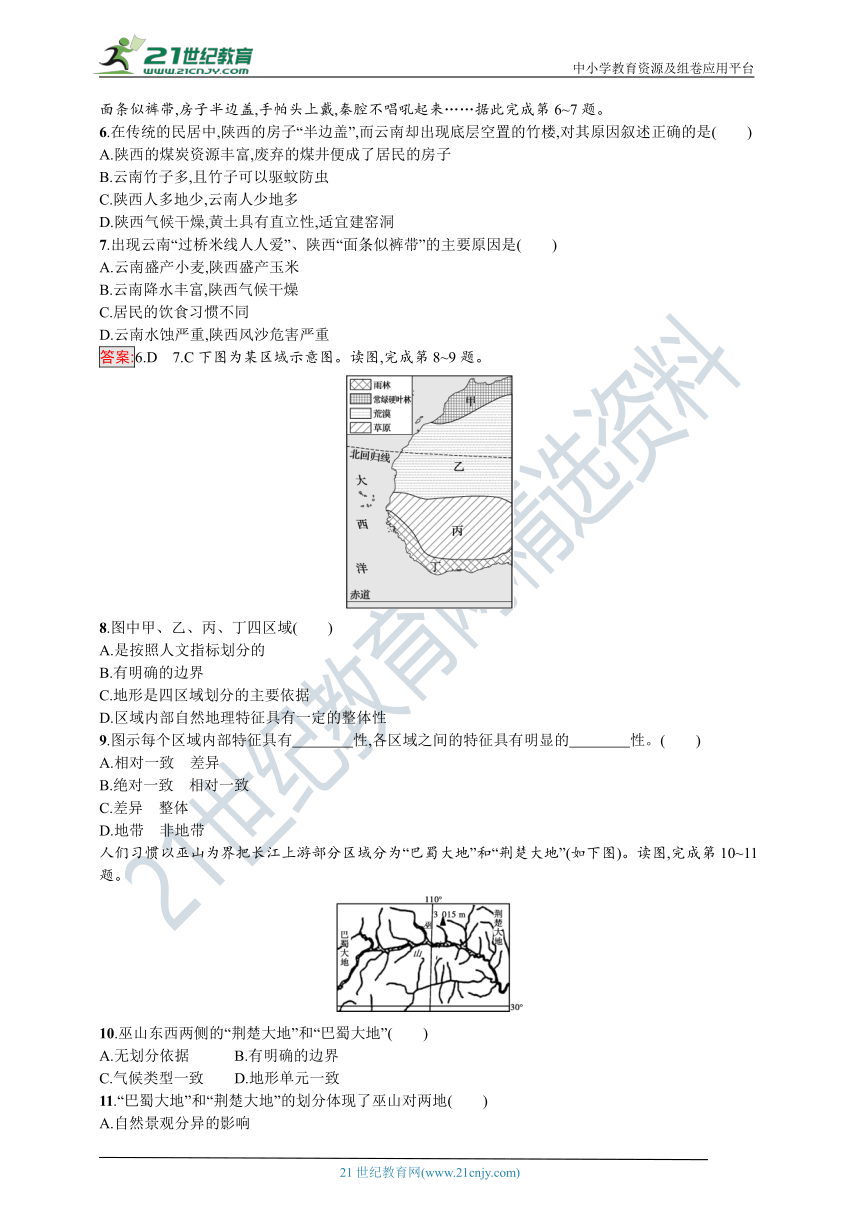

答案:6.D 7.C下图为某区域示意图。读图,完成第8~9题。

8.图中甲、乙、丙、丁四区域( )

A.是按照人文指标划分的

B.有明确的边界

C.地形是四区域划分的主要依据

D.区域内部自然地理特征具有一定的整体性

9.图示每个区域内部特征具有 性,各区域之间的特征具有明显的 性。( )

A.相对一致 差异

B.绝对一致 相对一致

C.差异 整体

D.地带 非地带

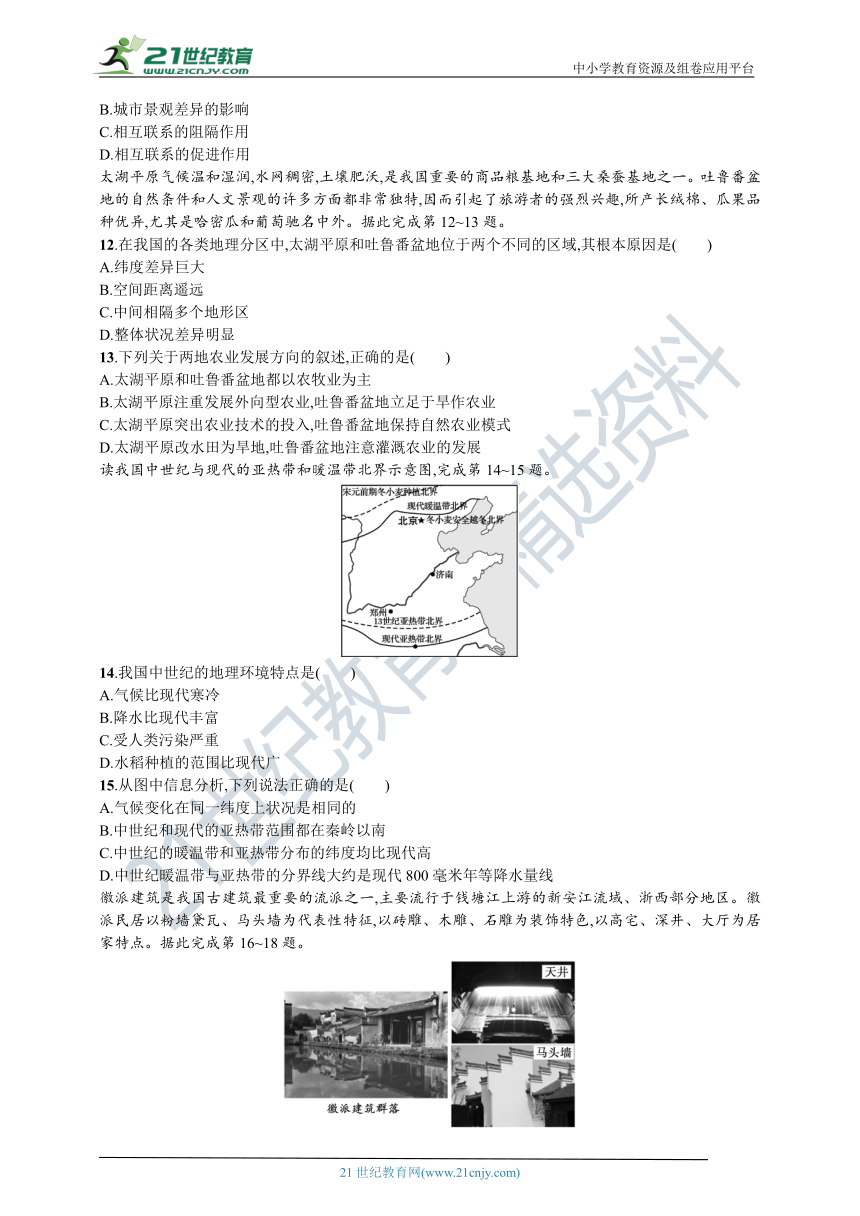

人们习惯以巫山为界把长江上游部分区域分为“巴蜀大地”和“荆楚大地”(如下图)。读图,完成第10~11题。

10.巫山东西两侧的“荆楚大地”和“巴蜀大地”( )

A.无划分依据 B.有明确的边界

C.气候类型一致 D.地形单元一致

11.“巴蜀大地”和“荆楚大地”的划分体现了巫山对两地( )

A.自然景观分异的影响

B.城市景观差异的影响

C.相互联系的阻隔作用

D.相互联系的促进作用

太湖平原气候温和湿润,水网稠密,土壤肥沃,是我国重要的商品粮基地和三大桑蚕基地之一。吐鲁番盆地的自然条件和人文景观的许多方面都非常独特,因而引起了旅游者的强烈兴趣,所产长绒棉、瓜果品种优异,尤其是哈密瓜和葡萄驰名中外。据此完成第12~13题。

12.在我国的各类地理分区中,太湖平原和吐鲁番盆地位于两个不同的区域,其根本原因是( )

A.纬度差异巨大

B.空间距离遥远

C.中间相隔多个地形区

D.整体状况差异明显

13.下列关于两地农业发展方向的叙述,正确的是( )

A.太湖平原和吐鲁番盆地都以农牧业为主

B.太湖平原注重发展外向型农业,吐鲁番盆地立足于旱作农业

C.太湖平原突出农业技术的投入,吐鲁番盆地保持自然农业模式

D.太湖平原改水田为旱地,吐鲁番盆地注意灌溉农业的发展

读我国中世纪与现代的亚热带和暖温带北界示意图,完成第14~15题。

14.我国中世纪的地理环境特点是( )

A.气候比现代寒冷

B.降水比现代丰富

C.受人类污染严重

D.水稻种植的范围比现代广

15.从图中信息分析,下列说法正确的是( )

A.气候变化在同一纬度上状况是相同的

B.中世纪和现代的亚热带范围都在秦岭以南

C.中世纪的暖温带和亚热带分布的纬度均比现代高

D.中世纪暖温带与亚热带的分界线大约是现代800毫米年等降水量线

徽派建筑是我国古建筑最重要的流派之一,主要流行于钱塘江上游的新安江流域、浙西部分地区。徽派民居以粉墙黛瓦、马头墙为代表性特征,以砖雕、木雕、石雕为装饰特色,以高宅、深井、大厅为居家特点。据此完成第16~18题。

16.徽派建筑群落中,民居普遍楼层较高且楼间距较近,其原因可能是( )

①建筑用地少 ②人口较多 ③方便生活起居 ④经济实力强

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

17.徽派建筑群落中户与户之间有高高的马头墙隔开,设计马头墙的主要目的是( )

A.防风 B.防沙

C.防火 D.防盗

18.徽派建筑中,天井的现实作用是( )

①增强采光效果 ②加快排水速度 ③节省建筑成本

④通风降低湿度

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

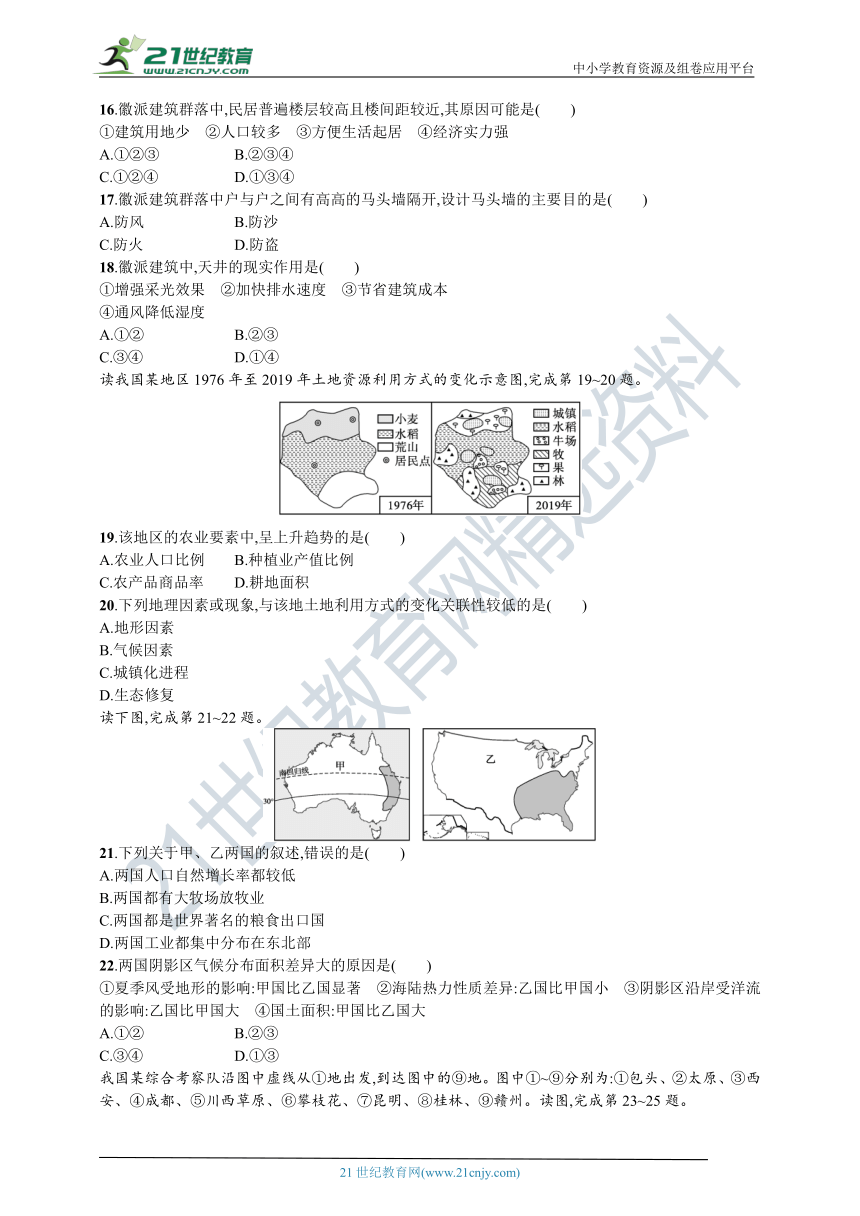

读我国某地区1976年至2019年土地资源利用方式的变化示意图,完成第19~20题。

19.该地区的农业要素中,呈上升趋势的是( )

A.农业人口比例 B.种植业产值比例

C.农产品商品率 D.耕地面积

20.下列地理因素或现象,与该地土地利用方式的变化关联性较低的是( )

A.地形因素

B.气候因素

C.城镇化进程

D.生态修复

读下图,完成第21~22题。

21.下列关于甲、乙两国的叙述,错误的是( )

A.两国人口自然增长率都较低

B.两国都有大牧场放牧业

C.两国都是世界著名的粮食出口国

D.两国工业都集中分布在东北部

22.两国阴影区气候分布面积差异大的原因是( )

①夏季风受地形的影响:甲国比乙国显著 ②海陆热力性质差异:乙国比甲国小 ③阴影区沿岸受洋流的影响:乙国比甲国大 ④国土面积:甲国比乙国大

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

我国某综合考察队沿图中虚线从①地出发,到达图中的⑨地。图中①~⑨分别为:①包头、②太原、③西安、④成都、⑤川西草原、⑥攀枝花、⑦昆明、⑧桂林、⑨赣州。读图,完成第23~25题。

23.考察队开展了下列主题考察活动,其目标基本没有实现的是( )

A.①→②:草原森林之旅

B.②→④:南北景观之旅

C.④→⑤:农牧文化之旅

D.⑤→⑨:特色地貌之旅

24.考察队沿途经过的下列城市,属于资源型城市的是( )

A.①⑥ B.①⑧

C.②④ D.④⑥

25.小明在整理考察队给当地政府提出的农业发展策略时,不小心抄写错了一处,这一处是( )

A.①地—节约用水,调整土地利用结构

B.②地—植树种草,打坝淤地

C.⑤地—抓好粮食,种(植)养(殖)结合

D.⑦地—利用气候,发展“彩色农业”

二、综合题(共50分)

26.(10分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 2014年2月7日至23日,第22届冬奥会在俄罗斯黑海之滨的索契成功举行。索契独特的地理位置,使之成为世界纬度最高的亚热带气候区,是俄罗斯唯一具有亚热带风情的旅游度假胜地,被称为俄罗斯的“夏日之都”。

材料二 索契和温哥华(第21届冬奥会主办城市)所在地区局部图。

(1)读图归纳索契和温哥华地理位置的共同点。

(2)简要说明两地区建滑雪场共同的有利自然条件。

(3)比较温哥华与索契气候特征的主要差异,并说明原因。

27.(12分)阅读材料,完成下列各题。

材料 中国古典园林强调人与自然的和谐统一,体现了中华民族对自然的热爱和对美好生活环境的向往。下图为我国某类古典园林的主要分布区域,明清时期该区域经济繁荣,园林建设蔚然成风。

(1)说明明清时期该区域园林迅速发展的有利社会经济条件。

(2)湖、池、溪、泉等丰富多样的水景是该区域园林的突出特点之一。分析该区域自然条件对营造园林水景的有利影响。

(3)以木质结构为主的亭、台、楼、阁等建筑是我国古典园林的重要组成部分。上图所示区域自然条件对该地古典园林建筑可能产生的危害有哪些

28.(14分)我国地域辽阔,区域差异明显。阅读材料,完成下列各题。

材料一 在我国流传深远的“东北八大怪”“云南十八怪”等传统民谣是对所处地区自然环境和传统民俗风情的恰当描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪”之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。

材料二 隋唐以后,我国经济重心和人口重心逐步转移到南方。在1 000多年的历史长河中,江浙地区以稻米、桑蚕生产为代表的农业,以丝绸、陶瓷为代表的手工业名扬天下。下图为长江三角洲地区的全国历史文化名城分布图。

(1)在我国各地中云南之“怪”最多,简析其原因。

(2)“水巷小桥多,人家尽枕河”(参见图中照片)。简析长江三角洲地区众多古城形成这种聚落景观的地理原因。

(3)随着时代的进步,传统民谣中所描述的部分现象已经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简析其过去形成和现在少见的原因。

(4)19世纪中期以后江浙古城纷纷衰落,简析该时段古城衰落的原因。

29.(14分)读图,完成下列各题。

甲

乙

(1)比较甲、乙两区域的地形特征。

(2)比较①②两地气候成因的差异。

(3)推断甲、乙两区域人口分布特点,并分析其原因。

答案与解析

答案:1.C 2.D 3.D

解析:第1题,目前,在洪泽湖以东地区,下游已经变成人为改造的渠道,无对应的自然标志,C项正确;秦岭—淮河一线是我国重要的地理分界线,因此有划分指标依据,A项错;淮河向南经长江入海,而秦岭—淮河一线并非向南沿河道延伸,B项错;秦岭—淮河一线属于自然地理界线,具有渐变特征,两侧地理环境无明显差异,D项错。第2题,长江导致两岸交通不便,联系较少,天然地将江苏省划分为苏南和苏北两部分,因此苏南和苏北的划分突出体现了长江对两岸地区相互联系的阻隔作用。第3题,由于苏南和苏北地区以长江为界,以前陆路交通联系不密切,不便于两区域经济联系;进入21世纪,由于社会经济的发展,交通方式的便捷程度提高,促使苏南和苏北地区经济合作更加广泛。

答案:4.C 5.A

解析:第4题,由图可知,发达区域向落后区域输出资金、技术和产品,落后区域向发达区域输出劳动力和自然资源。两个区域之间相互联系、相互影响。第5题,区域发展水平受地理环境影响。

解析:第6题,陕西气候干燥,黄土直立性强;云南当地竹子多,适合建竹楼,气候湿热,人住上层,通风凉爽。第7题,出现云南“过桥米线人人爱”、陕西“面条似裤带”的主要原因是居民的饮食习惯不同。

答案:8.D 9.A

解析:区域是指一定范围的地理空间,有些区域有明确的边界,有些区域的边界具有过渡性。一个区域内各要素之间有内在的联系,表现出相对一致性;区域之间的特征具有明显的差异性。

答案:10.C 11.C

解析:第10题,巫山东西两侧分别为“荆楚大地”和“巴蜀大地”,其划分依据是地形特征;巫山本身就是一个过渡地带,故此地理边界是具有过渡性质的;两侧都是亚热带季风气候,气候类型一致;西侧是盆地,东侧是平原,地形单元不一致。第11题,巫山将两地分开,阻隔了两地之间的相互联系,形成了不同的环境。

答案:12.D 13.B

解析:第12题,每个区域都具有特定的地理环境条件,区域内部的特定性质相对一致,而太湖平原和吐鲁番盆地的整体状况差别明显,属于两个不同的区域。第13题,农业生产的发展方向要根据当地的地理环境特征来确定。太湖平原位于我国南方水田区,水热条件好,城市众多,经济发达,市场广阔,宜发展外向型农业;吐鲁番盆地位于我国西北干旱区,水源不足,宜发展旱作农业。B项正确。

答案:14.D 15.C

解析:第14题,据图可知,宋元前期冬小麦种植北界比现代靠北,说明当时气候比现代温暖,水稻可种植的范围比现代广泛;当时没有严重的环境污染,图中没有反映降水变化。第15题,读图可知,图中亚热带北界与纬线不平行,故A项错误;中世纪亚热带北界比现代偏北,因而中世纪亚热带的部分地区在秦岭以北,故B项错误;中世纪暖温带和亚热带的分界线比现代偏北,故C项正确;现代暖温带和亚热带分界线大约是现代800毫米年等降水量线,故D项错误。

答案:16.C 17.C 18.D

解析:第16题,徽派建筑主要流行于钱塘江上游的新安江流域、浙西部分地区,当地地形多山,建筑用地少,①正确;人口较多,楼层高、楼间距近,利于节约土地,②正确;公共空间小,生活起居不方便,③错误;经济实力强,资金充足,④正确。第17题,古代房屋之间太密,一旦失火,顺风而起,大火容易顺着房柱向上蔓延。所以把墙建得高一点是为了防火。第18题,徽派建筑中,建筑整体封闭性很强,而天井是建筑院落空间中唯一可以与外界自然相交接的通道。天井的现实作用有采光、通风、调温等,①④正确。

答案:19.C 20.B

解析:第19题,据图可知,该地区1976—2019年城镇化进程快,第二、三产业迅速发展,农业类型由单一种植业转变为种植业、畜牧业、林果业全面发展,因此农业人口比例下降,种植业产值比例下降,耕地面积减少,但农产品商品率会提高。第20题,结合上题分析可知,图中土地利用方式的变化,主要是因为该地地形起伏较大,容易发生水土流失。另外,城镇化进程也会使当地的农业生产结构发生变化。土地利用方式的变化与气候因素关系不大。

答案:21.D 22.D

解析:第21题,读图可知,甲是澳大利亚,乙是美国。两国人口自然增长率都较低,A项正确;两国都有大牧场放牧业,B项正确;两国都是世界著名的粮食出口国,C项正确;甲国工业集中分布在东南部,乙国工业集中分布在东北部,D项错误。第22题,两国阴影区气候分布面积差异大的原因是夏季风受地形的影响,甲国比乙国显著,所以范围狭小,①正确;海陆热力性质差异乙国比甲国大,②错误;阴影区沿岸受洋流的影响,乙国比甲国大,③正确;国土面积甲国比乙国小,④错误。

答案:23.A 24.A 25.C

解析:第23题,包头→太原这一考察线路,气候较为干旱,森林很少,以草原景观为主。第24题,包头和攀枝花都是我国著名的“钢城”,属于资源型城市。第25题,川西草原应该加强湿地和草场的保护,合理发展畜牧业。

答案:(1)均位于北半球中纬度地区,国土西南端(山麓地带);西面临海。

(2)两地区均背靠山地,坡度适宜;冬季山地气温低;受中纬西风影响,且有地形抬升,降雪量大,山地积雪多,利于滑雪场的建设。

(3)差异:温哥华比索契的气温年较差更小,降水季节分配均匀(冬夏季降水均较多),年降水量更多。因为温哥华终年受中纬西风影响,气候的海洋性强,而索契夏季受副热带高压影响,气温较高,降水较少。

解析:第(1)题,解题关键是掌握地理位置应从经纬度位置、海陆位置、相对位置以及半球位置等方面描述,由此可分析出温哥华与索契地理位置的共同点:均位于北半球中纬度地区,并且位于国土西南部,西面临海。第(2)题,解题关键是掌握滑雪场形成条件:坡度适宜;冬季积雪多。因此温哥华与索契建滑雪场共同的有利自然条件是背靠山地,坡度适宜;冬季山地气温低;受中纬西风影响,且有地形抬升,降雪量大,山地积雪多,利于滑雪场的建设。第(3)题,解题关键是掌握气候特征主要从降水量多少及季节、年际变化,气温的年较差及日较差等方面描述。

答案:(1)经济发达(资金充足),文化繁荣,市场需求大;水陆交通便利;人口稠密,劳动力丰富,能工巧匠多。

(2)①亚热带季风气候,降水丰沛,能满足营造园林水景的水量需求。②地处长江三角洲,地势低平,利于园林水景水源的汇集。③河网稠密(水系发育),水体类型多样,为营造丰富多样的园林水景提供资源条件。④沉积物松散,地下水丰富且埋藏浅,有利于减少水景营造的工程量和成本。

(3)火灾、潮湿、蚁虫啃咬、雷击等。

解析:第(1)题,由图可知,该区域属于长江三角洲地区。分析园林迅速发展的有利社会经济条件,要从经济——资金、需求——市场、人口——劳动力、修建园林的物资的输送——交通、修建需要特殊人才——技术等方面组织答案。第(2)题,分析自然条件对营造园林水景的有利影响,要抓住自然条件的几大要素——气候、地形地势、水文、地质等,结合具体的区域特征进行阐释。第(3)题,长江三角洲地区伏旱时气温高,降水少,易发生火灾;亚热带季风气候,降水较多、雨季时间长且多暴雨,因此木制构件容易受潮湿、蚁虫啃咬、雷击等危害。

答案:(1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂;多民族聚居,生产和生活方式多样。

(2)该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;人们傍水而居,水运便利,用水方便。

(3)东北地区冬季严寒而漫长,蔬菜不能越冬生长,且新鲜蔬菜不易储存,过去需要大量腌制蔬菜以备冬荒。现在大量腌制蔬菜的现象已很少见的原因:温室栽培技术、保鲜和冷藏技术的普及以及交通运输条件的改善,时鲜蔬菜可随时大量供应;人们收入提高,购买力增强(经济的发展);人们食品卫生安全意识的提高(生活方式和生活习惯的改变)。

(4)交通运输条件的变化(铁路和近代海运的兴起,京杭运河因泥沙淤积,通航能力下降);工业技术革命的兴起(大机器生产替代手工生产;茶叶、丝绸、陶瓷生产技术外传及新产地的竞争)导致经济优势减弱。

解析:第(1)题,可从自然因素(环境条件复杂,地势起伏大)和社会经济因素(少数民族众多,生产与生活方式多样)两方面分析。第(2)题,可从地形、地势、交通、用水等方面分析。第(3)题,东北“大缸小缸腌酸菜”形成的原因主要从东北地区多数蔬菜不能越冬生长,时鲜蔬菜不易储存等方面分析。现在少见的原因可从种植技术提高、交通运输条件的改善、保鲜和冷藏技术的发展、生活水平的提高、生活观念的改变等方面分析。第(4)题,从工业技术革命的兴起、交通运输条件的变化等方面分析即可。

答案:(1)甲、乙两区域的地形均以平原、高原为主,高原在南部,平原主要位于北部及沿海地区。甲区域北部有高大山脉,乙区域西部有高大山脉。

(2)①地属于热带季风气候,主要是由海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动形成的。②地属于热带草原气候,是受赤道低压带与信风带交替控制而形成的。

(3)两区域人口分布不平衡。甲区域人口主要分布在高原东西沿海、恒河平原地区。原因:地势平坦,土壤肥沃,热量充足,雨季雨水充足,农业生产发达,有利于生存与发展;发展历史悠久,交通便利。乙区域人口主要分布在东南沿海。原因:亚马孙平原过于湿热,不利于人口分布;东南沿海地势平坦,气温适宜,开发历史较早,沿海交通便利。

解析:第(1)题,从图中可看出,两区域均以平原、高原为主。甲区域的山脉在北部,而乙区域的山脉在西部。第(2)题,①地位于印度半岛,属于热带季风气候。②地位于巴西高原,受赤道低压带和信风带交替影响,形成了热带草原气候。第(3)题,影响人口分布的因素主要从自然条件、开发历史、交通等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一章测评(B)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(25小题,每小题2分,共50分)

19世纪50年代,淮河自洪泽湖向南经长江入海;黄河结束夺淮历史,改从山东入海。1968年,南京长江大桥建成通车;自1999年,江苏境内又陆续建成了多座长江大桥。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分(如下图)。据此完成第1~3题。

1.目前,在洪泽湖以东地区,秦岭—淮河一线( )

A.无划分指标依据

B.与自然河道一致

C.无对应的自然标志

D.两侧地理差异显著

2.习惯上苏南、苏北的划分突出体现了长江对两岸地区( )

A.自然地理分异的影响

B.人文地理分异的影响

C.相互联系的促进作用

D.相互联系的阻隔作用

3.进入21世纪,促使苏南、苏北经济合作更加广泛的主导因素是( )

A.市场 B.技术

C.资金 D.交通

读甲、乙两区域联系图,完成第4~5题。

4.图中箭头反映出区域之间具有( )

A.整体性 B.差异性

C.关联性 D.连续性

5.造成图示两区域发展水平产生差异的原因可能是( )

A.两区域的地理环境差异

B.两区域的地理环境相同

C.两区域的人种分布差异

D.两区域的文化习惯差异

某地区与众不同的自然、人文景观经常被其他地区的人们称为“怪”,陕西和云南就是其中较为突出的代表。云南十八怪:四季服装同穿戴,鲜花四季开不败,山洞能跟仙境赛,过桥米线人人爱……陕西十八怪:面条似裤带,房子半边盖,手帕头上戴,秦腔不唱吼起来……据此完成第6~7题。

6.在传统的民居中,陕西的房子“半边盖”,而云南却出现底层空置的竹楼,对其原因叙述正确的是( )

A.陕西的煤炭资源丰富,废弃的煤井便成了居民的房子

B.云南竹子多,且竹子可以驱蚊防虫

C.陕西人多地少,云南人少地多

D.陕西气候干燥,黄土具有直立性,适宜建窑洞

7.出现云南“过桥米线人人爱”、陕西“面条似裤带”的主要原因是( )

A.云南盛产小麦,陕西盛产玉米

B.云南降水丰富,陕西气候干燥

C.居民的饮食习惯不同

D.云南水蚀严重,陕西风沙危害严重

答案:6.D 7.C下图为某区域示意图。读图,完成第8~9题。

8.图中甲、乙、丙、丁四区域( )

A.是按照人文指标划分的

B.有明确的边界

C.地形是四区域划分的主要依据

D.区域内部自然地理特征具有一定的整体性

9.图示每个区域内部特征具有 性,各区域之间的特征具有明显的 性。( )

A.相对一致 差异

B.绝对一致 相对一致

C.差异 整体

D.地带 非地带

人们习惯以巫山为界把长江上游部分区域分为“巴蜀大地”和“荆楚大地”(如下图)。读图,完成第10~11题。

10.巫山东西两侧的“荆楚大地”和“巴蜀大地”( )

A.无划分依据 B.有明确的边界

C.气候类型一致 D.地形单元一致

11.“巴蜀大地”和“荆楚大地”的划分体现了巫山对两地( )

A.自然景观分异的影响

B.城市景观差异的影响

C.相互联系的阻隔作用

D.相互联系的促进作用

太湖平原气候温和湿润,水网稠密,土壤肥沃,是我国重要的商品粮基地和三大桑蚕基地之一。吐鲁番盆地的自然条件和人文景观的许多方面都非常独特,因而引起了旅游者的强烈兴趣,所产长绒棉、瓜果品种优异,尤其是哈密瓜和葡萄驰名中外。据此完成第12~13题。

12.在我国的各类地理分区中,太湖平原和吐鲁番盆地位于两个不同的区域,其根本原因是( )

A.纬度差异巨大

B.空间距离遥远

C.中间相隔多个地形区

D.整体状况差异明显

13.下列关于两地农业发展方向的叙述,正确的是( )

A.太湖平原和吐鲁番盆地都以农牧业为主

B.太湖平原注重发展外向型农业,吐鲁番盆地立足于旱作农业

C.太湖平原突出农业技术的投入,吐鲁番盆地保持自然农业模式

D.太湖平原改水田为旱地,吐鲁番盆地注意灌溉农业的发展

读我国中世纪与现代的亚热带和暖温带北界示意图,完成第14~15题。

14.我国中世纪的地理环境特点是( )

A.气候比现代寒冷

B.降水比现代丰富

C.受人类污染严重

D.水稻种植的范围比现代广

15.从图中信息分析,下列说法正确的是( )

A.气候变化在同一纬度上状况是相同的

B.中世纪和现代的亚热带范围都在秦岭以南

C.中世纪的暖温带和亚热带分布的纬度均比现代高

D.中世纪暖温带与亚热带的分界线大约是现代800毫米年等降水量线

徽派建筑是我国古建筑最重要的流派之一,主要流行于钱塘江上游的新安江流域、浙西部分地区。徽派民居以粉墙黛瓦、马头墙为代表性特征,以砖雕、木雕、石雕为装饰特色,以高宅、深井、大厅为居家特点。据此完成第16~18题。

16.徽派建筑群落中,民居普遍楼层较高且楼间距较近,其原因可能是( )

①建筑用地少 ②人口较多 ③方便生活起居 ④经济实力强

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①③④

17.徽派建筑群落中户与户之间有高高的马头墙隔开,设计马头墙的主要目的是( )

A.防风 B.防沙

C.防火 D.防盗

18.徽派建筑中,天井的现实作用是( )

①增强采光效果 ②加快排水速度 ③节省建筑成本

④通风降低湿度

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

读我国某地区1976年至2019年土地资源利用方式的变化示意图,完成第19~20题。

19.该地区的农业要素中,呈上升趋势的是( )

A.农业人口比例 B.种植业产值比例

C.农产品商品率 D.耕地面积

20.下列地理因素或现象,与该地土地利用方式的变化关联性较低的是( )

A.地形因素

B.气候因素

C.城镇化进程

D.生态修复

读下图,完成第21~22题。

21.下列关于甲、乙两国的叙述,错误的是( )

A.两国人口自然增长率都较低

B.两国都有大牧场放牧业

C.两国都是世界著名的粮食出口国

D.两国工业都集中分布在东北部

22.两国阴影区气候分布面积差异大的原因是( )

①夏季风受地形的影响:甲国比乙国显著 ②海陆热力性质差异:乙国比甲国小 ③阴影区沿岸受洋流的影响:乙国比甲国大 ④国土面积:甲国比乙国大

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

我国某综合考察队沿图中虚线从①地出发,到达图中的⑨地。图中①~⑨分别为:①包头、②太原、③西安、④成都、⑤川西草原、⑥攀枝花、⑦昆明、⑧桂林、⑨赣州。读图,完成第23~25题。

23.考察队开展了下列主题考察活动,其目标基本没有实现的是( )

A.①→②:草原森林之旅

B.②→④:南北景观之旅

C.④→⑤:农牧文化之旅

D.⑤→⑨:特色地貌之旅

24.考察队沿途经过的下列城市,属于资源型城市的是( )

A.①⑥ B.①⑧

C.②④ D.④⑥

25.小明在整理考察队给当地政府提出的农业发展策略时,不小心抄写错了一处,这一处是( )

A.①地—节约用水,调整土地利用结构

B.②地—植树种草,打坝淤地

C.⑤地—抓好粮食,种(植)养(殖)结合

D.⑦地—利用气候,发展“彩色农业”

二、综合题(共50分)

26.(10分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 2014年2月7日至23日,第22届冬奥会在俄罗斯黑海之滨的索契成功举行。索契独特的地理位置,使之成为世界纬度最高的亚热带气候区,是俄罗斯唯一具有亚热带风情的旅游度假胜地,被称为俄罗斯的“夏日之都”。

材料二 索契和温哥华(第21届冬奥会主办城市)所在地区局部图。

(1)读图归纳索契和温哥华地理位置的共同点。

(2)简要说明两地区建滑雪场共同的有利自然条件。

(3)比较温哥华与索契气候特征的主要差异,并说明原因。

27.(12分)阅读材料,完成下列各题。

材料 中国古典园林强调人与自然的和谐统一,体现了中华民族对自然的热爱和对美好生活环境的向往。下图为我国某类古典园林的主要分布区域,明清时期该区域经济繁荣,园林建设蔚然成风。

(1)说明明清时期该区域园林迅速发展的有利社会经济条件。

(2)湖、池、溪、泉等丰富多样的水景是该区域园林的突出特点之一。分析该区域自然条件对营造园林水景的有利影响。

(3)以木质结构为主的亭、台、楼、阁等建筑是我国古典园林的重要组成部分。上图所示区域自然条件对该地古典园林建筑可能产生的危害有哪些

28.(14分)我国地域辽阔,区域差异明显。阅读材料,完成下列各题。

材料一 在我国流传深远的“东北八大怪”“云南十八怪”等传统民谣是对所处地区自然环境和传统民俗风情的恰当描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪”之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。

材料二 隋唐以后,我国经济重心和人口重心逐步转移到南方。在1 000多年的历史长河中,江浙地区以稻米、桑蚕生产为代表的农业,以丝绸、陶瓷为代表的手工业名扬天下。下图为长江三角洲地区的全国历史文化名城分布图。

(1)在我国各地中云南之“怪”最多,简析其原因。

(2)“水巷小桥多,人家尽枕河”(参见图中照片)。简析长江三角洲地区众多古城形成这种聚落景观的地理原因。

(3)随着时代的进步,传统民谣中所描述的部分现象已经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简析其过去形成和现在少见的原因。

(4)19世纪中期以后江浙古城纷纷衰落,简析该时段古城衰落的原因。

29.(14分)读图,完成下列各题。

甲

乙

(1)比较甲、乙两区域的地形特征。

(2)比较①②两地气候成因的差异。

(3)推断甲、乙两区域人口分布特点,并分析其原因。

答案与解析

答案:1.C 2.D 3.D

解析:第1题,目前,在洪泽湖以东地区,下游已经变成人为改造的渠道,无对应的自然标志,C项正确;秦岭—淮河一线是我国重要的地理分界线,因此有划分指标依据,A项错;淮河向南经长江入海,而秦岭—淮河一线并非向南沿河道延伸,B项错;秦岭—淮河一线属于自然地理界线,具有渐变特征,两侧地理环境无明显差异,D项错。第2题,长江导致两岸交通不便,联系较少,天然地将江苏省划分为苏南和苏北两部分,因此苏南和苏北的划分突出体现了长江对两岸地区相互联系的阻隔作用。第3题,由于苏南和苏北地区以长江为界,以前陆路交通联系不密切,不便于两区域经济联系;进入21世纪,由于社会经济的发展,交通方式的便捷程度提高,促使苏南和苏北地区经济合作更加广泛。

答案:4.C 5.A

解析:第4题,由图可知,发达区域向落后区域输出资金、技术和产品,落后区域向发达区域输出劳动力和自然资源。两个区域之间相互联系、相互影响。第5题,区域发展水平受地理环境影响。

解析:第6题,陕西气候干燥,黄土直立性强;云南当地竹子多,适合建竹楼,气候湿热,人住上层,通风凉爽。第7题,出现云南“过桥米线人人爱”、陕西“面条似裤带”的主要原因是居民的饮食习惯不同。

答案:8.D 9.A

解析:区域是指一定范围的地理空间,有些区域有明确的边界,有些区域的边界具有过渡性。一个区域内各要素之间有内在的联系,表现出相对一致性;区域之间的特征具有明显的差异性。

答案:10.C 11.C

解析:第10题,巫山东西两侧分别为“荆楚大地”和“巴蜀大地”,其划分依据是地形特征;巫山本身就是一个过渡地带,故此地理边界是具有过渡性质的;两侧都是亚热带季风气候,气候类型一致;西侧是盆地,东侧是平原,地形单元不一致。第11题,巫山将两地分开,阻隔了两地之间的相互联系,形成了不同的环境。

答案:12.D 13.B

解析:第12题,每个区域都具有特定的地理环境条件,区域内部的特定性质相对一致,而太湖平原和吐鲁番盆地的整体状况差别明显,属于两个不同的区域。第13题,农业生产的发展方向要根据当地的地理环境特征来确定。太湖平原位于我国南方水田区,水热条件好,城市众多,经济发达,市场广阔,宜发展外向型农业;吐鲁番盆地位于我国西北干旱区,水源不足,宜发展旱作农业。B项正确。

答案:14.D 15.C

解析:第14题,据图可知,宋元前期冬小麦种植北界比现代靠北,说明当时气候比现代温暖,水稻可种植的范围比现代广泛;当时没有严重的环境污染,图中没有反映降水变化。第15题,读图可知,图中亚热带北界与纬线不平行,故A项错误;中世纪亚热带北界比现代偏北,因而中世纪亚热带的部分地区在秦岭以北,故B项错误;中世纪暖温带和亚热带的分界线比现代偏北,故C项正确;现代暖温带和亚热带分界线大约是现代800毫米年等降水量线,故D项错误。

答案:16.C 17.C 18.D

解析:第16题,徽派建筑主要流行于钱塘江上游的新安江流域、浙西部分地区,当地地形多山,建筑用地少,①正确;人口较多,楼层高、楼间距近,利于节约土地,②正确;公共空间小,生活起居不方便,③错误;经济实力强,资金充足,④正确。第17题,古代房屋之间太密,一旦失火,顺风而起,大火容易顺着房柱向上蔓延。所以把墙建得高一点是为了防火。第18题,徽派建筑中,建筑整体封闭性很强,而天井是建筑院落空间中唯一可以与外界自然相交接的通道。天井的现实作用有采光、通风、调温等,①④正确。

答案:19.C 20.B

解析:第19题,据图可知,该地区1976—2019年城镇化进程快,第二、三产业迅速发展,农业类型由单一种植业转变为种植业、畜牧业、林果业全面发展,因此农业人口比例下降,种植业产值比例下降,耕地面积减少,但农产品商品率会提高。第20题,结合上题分析可知,图中土地利用方式的变化,主要是因为该地地形起伏较大,容易发生水土流失。另外,城镇化进程也会使当地的农业生产结构发生变化。土地利用方式的变化与气候因素关系不大。

答案:21.D 22.D

解析:第21题,读图可知,甲是澳大利亚,乙是美国。两国人口自然增长率都较低,A项正确;两国都有大牧场放牧业,B项正确;两国都是世界著名的粮食出口国,C项正确;甲国工业集中分布在东南部,乙国工业集中分布在东北部,D项错误。第22题,两国阴影区气候分布面积差异大的原因是夏季风受地形的影响,甲国比乙国显著,所以范围狭小,①正确;海陆热力性质差异乙国比甲国大,②错误;阴影区沿岸受洋流的影响,乙国比甲国大,③正确;国土面积甲国比乙国小,④错误。

答案:23.A 24.A 25.C

解析:第23题,包头→太原这一考察线路,气候较为干旱,森林很少,以草原景观为主。第24题,包头和攀枝花都是我国著名的“钢城”,属于资源型城市。第25题,川西草原应该加强湿地和草场的保护,合理发展畜牧业。

答案:(1)均位于北半球中纬度地区,国土西南端(山麓地带);西面临海。

(2)两地区均背靠山地,坡度适宜;冬季山地气温低;受中纬西风影响,且有地形抬升,降雪量大,山地积雪多,利于滑雪场的建设。

(3)差异:温哥华比索契的气温年较差更小,降水季节分配均匀(冬夏季降水均较多),年降水量更多。因为温哥华终年受中纬西风影响,气候的海洋性强,而索契夏季受副热带高压影响,气温较高,降水较少。

解析:第(1)题,解题关键是掌握地理位置应从经纬度位置、海陆位置、相对位置以及半球位置等方面描述,由此可分析出温哥华与索契地理位置的共同点:均位于北半球中纬度地区,并且位于国土西南部,西面临海。第(2)题,解题关键是掌握滑雪场形成条件:坡度适宜;冬季积雪多。因此温哥华与索契建滑雪场共同的有利自然条件是背靠山地,坡度适宜;冬季山地气温低;受中纬西风影响,且有地形抬升,降雪量大,山地积雪多,利于滑雪场的建设。第(3)题,解题关键是掌握气候特征主要从降水量多少及季节、年际变化,气温的年较差及日较差等方面描述。

答案:(1)经济发达(资金充足),文化繁荣,市场需求大;水陆交通便利;人口稠密,劳动力丰富,能工巧匠多。

(2)①亚热带季风气候,降水丰沛,能满足营造园林水景的水量需求。②地处长江三角洲,地势低平,利于园林水景水源的汇集。③河网稠密(水系发育),水体类型多样,为营造丰富多样的园林水景提供资源条件。④沉积物松散,地下水丰富且埋藏浅,有利于减少水景营造的工程量和成本。

(3)火灾、潮湿、蚁虫啃咬、雷击等。

解析:第(1)题,由图可知,该区域属于长江三角洲地区。分析园林迅速发展的有利社会经济条件,要从经济——资金、需求——市场、人口——劳动力、修建园林的物资的输送——交通、修建需要特殊人才——技术等方面组织答案。第(2)题,分析自然条件对营造园林水景的有利影响,要抓住自然条件的几大要素——气候、地形地势、水文、地质等,结合具体的区域特征进行阐释。第(3)题,长江三角洲地区伏旱时气温高,降水少,易发生火灾;亚热带季风气候,降水较多、雨季时间长且多暴雨,因此木制构件容易受潮湿、蚁虫啃咬、雷击等危害。

答案:(1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂;多民族聚居,生产和生活方式多样。

(2)该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;人们傍水而居,水运便利,用水方便。

(3)东北地区冬季严寒而漫长,蔬菜不能越冬生长,且新鲜蔬菜不易储存,过去需要大量腌制蔬菜以备冬荒。现在大量腌制蔬菜的现象已很少见的原因:温室栽培技术、保鲜和冷藏技术的普及以及交通运输条件的改善,时鲜蔬菜可随时大量供应;人们收入提高,购买力增强(经济的发展);人们食品卫生安全意识的提高(生活方式和生活习惯的改变)。

(4)交通运输条件的变化(铁路和近代海运的兴起,京杭运河因泥沙淤积,通航能力下降);工业技术革命的兴起(大机器生产替代手工生产;茶叶、丝绸、陶瓷生产技术外传及新产地的竞争)导致经济优势减弱。

解析:第(1)题,可从自然因素(环境条件复杂,地势起伏大)和社会经济因素(少数民族众多,生产与生活方式多样)两方面分析。第(2)题,可从地形、地势、交通、用水等方面分析。第(3)题,东北“大缸小缸腌酸菜”形成的原因主要从东北地区多数蔬菜不能越冬生长,时鲜蔬菜不易储存等方面分析。现在少见的原因可从种植技术提高、交通运输条件的改善、保鲜和冷藏技术的发展、生活水平的提高、生活观念的改变等方面分析。第(4)题,从工业技术革命的兴起、交通运输条件的变化等方面分析即可。

答案:(1)甲、乙两区域的地形均以平原、高原为主,高原在南部,平原主要位于北部及沿海地区。甲区域北部有高大山脉,乙区域西部有高大山脉。

(2)①地属于热带季风气候,主要是由海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动形成的。②地属于热带草原气候,是受赤道低压带与信风带交替控制而形成的。

(3)两区域人口分布不平衡。甲区域人口主要分布在高原东西沿海、恒河平原地区。原因:地势平坦,土壤肥沃,热量充足,雨季雨水充足,农业生产发达,有利于生存与发展;发展历史悠久,交通便利。乙区域人口主要分布在东南沿海。原因:亚马孙平原过于湿热,不利于人口分布;东南沿海地势平坦,气温适宜,开发历史较早,沿海交通便利。

解析:第(1)题,从图中可看出,两区域均以平原、高原为主。甲区域的山脉在北部,而乙区域的山脉在西部。第(2)题,①地位于印度半岛,属于热带季风气候。②地位于巴西高原,受赤道低压带和信风带交替影响,形成了热带草原气候。第(3)题,影响人口分布的因素主要从自然条件、开发历史、交通等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)