2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 230.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-29 20:09:00 | ||

图片预览

文档简介

《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读 —《跟着书本去旅行》“文化领队”选拔会

一、学习目标

(一)学生在《跟着书本去旅行》“文化领队”选拔会的真实情境中,沉浸式品味语言,探究“物色”“情采”这两种古典美学笔法的内涵,提升鉴赏文学作品的能力。

(二)学生在合作探究、比较阅读中,初步体验审美趣味,理解“方”和“圆”两种不同的民族文化心理范式,探寻民族审美心理。

(三)学生进行学习内容提炼,在课堂习得新知识的基础上进行创作和评价,提升表达与创造能力。

二、评价标准

(一)学生能够找出文本中的物象、色彩,从语言、修辞、感官、细节、想象等方面品味景物之美、感情之真。

(二)学生能够找出文本中表达情感、态度、观点的句子,联系文本,初步理解《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。

(三)学生能够综合运用课堂所习得的知识,创作一段100字左右的“先导预告词”,并对课堂同伴的表现作出比较恰当的评价。

三、学习过程

【活动一】设“情境”,营“氛围”

1、《跟着书本去旅行》节目组选中了《故都的秋》和《荷塘月色》制作下期节目,现场组织一场选拔会,希望挑选出有思辨能力和审美情趣的“文化领队”,带领“书本旅行团”成员共飨人文盛宴。

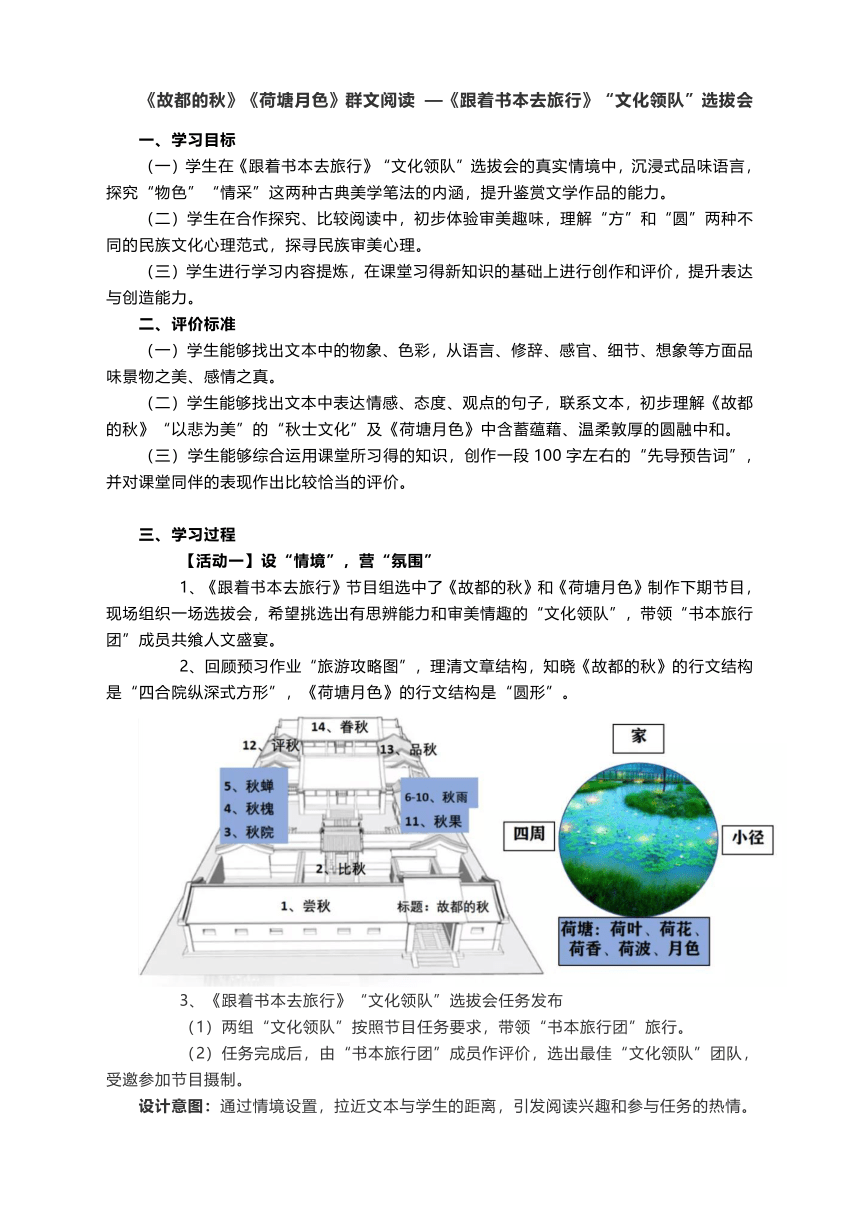

2、回顾预习作业“旅游攻略图”,理清文章结构,知晓《故都的秋》的行文结构是“四合院纵深式方形”,《荷塘月色》的行文结构是“圆形”。

3、《跟着书本去旅行》“文化领队”选拔会任务发布

(1)两组“文化领队”按照节目任务要求,带领“书本旅行团”旅行。

(2)任务完成后,由“书本旅行团”成员作评价,选出最佳“文化领队”团队,受邀参加节目摄制。

设计意图:通过情境设置,拉近文本与学生的距离,引发阅读兴趣和参与任务的热情。

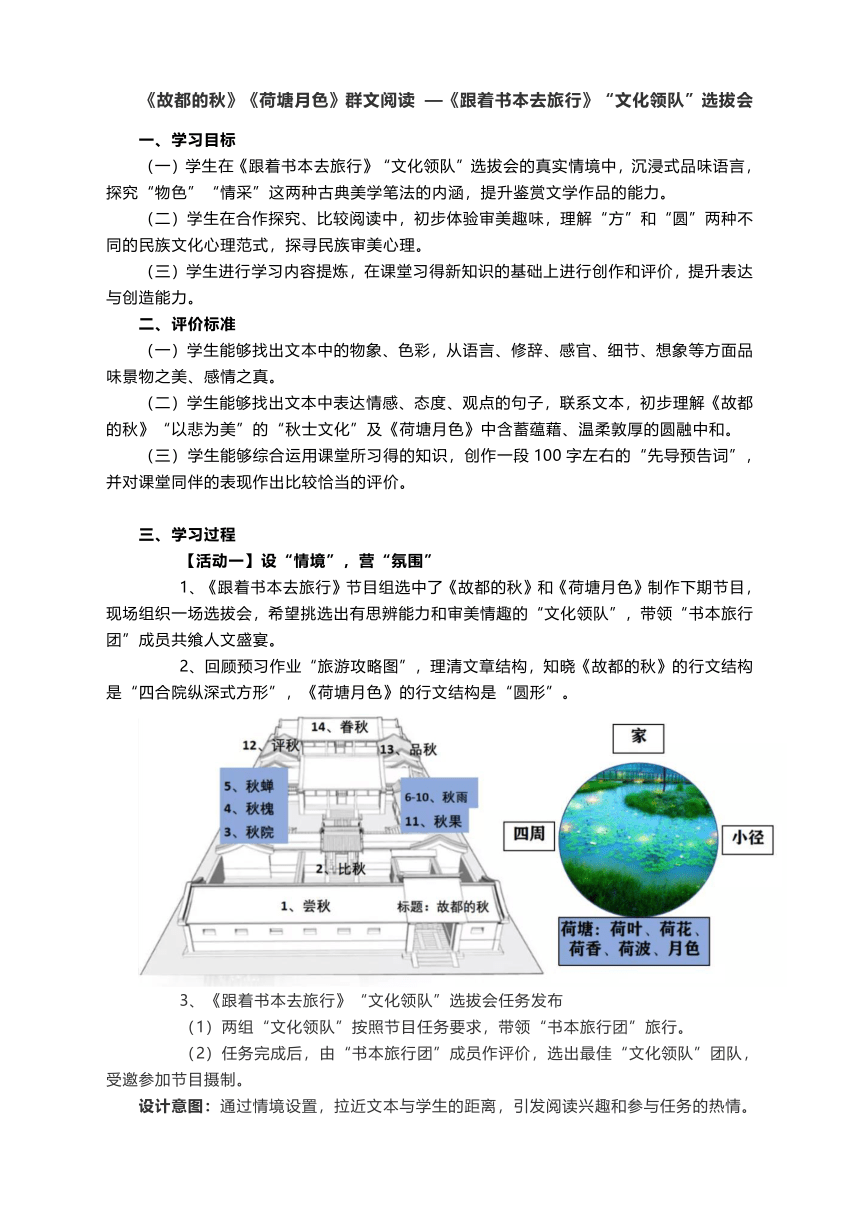

【活动二】品“物色”,悟“情采”

1、在作品中选择一个“物象”讲述(思考方向:语言、修辞、感官、细节、想象等方面)

2、感悟物象背后的“情感”并用语言表达

3、选一个颜色词概括整个作品景物描写的“色调”

设计意图:品味语言、敲打文字,理解“物色”、“情采”这两种古典美学笔法的内涵,提升鉴赏文学作品的能力。

【活动三】游“心斋”,鉴“审美”

1、品读文本中表达情感和观点的语句

2、结合这些语句,带领旅行团成员体会作者的审美趣味

回曰:“敢问心斋。”

仲尼曰:“若一志。无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”

——《庄子·人间世》

心斋,就是虚空的心境,即超越功利的审美心境、审美态度。

设计意图:学生通过重点文段朗读、比较阅读,体悟到“故都”和“荷塘”不仅是实景,更是一种“心斋”中的精神世界,景物之中除了“情感”,还有“审美”,从而进一步探索《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。与第一个环节勾连,总结《故都的秋》的情感表达和审美心理是浓烈、悲凉的,是有棱角的方,而《荷塘月色》则是淡淡、含蓄蕴藉的,是中和圆融的圆。

【活动四】通“妙法”,撰“文稿”

综合物色(1-2个物象)、情采、心斋(审美)这三个角度,撰写一段“文化领队”先导预告词,100字左右。

设计意图:通过预告词创作,将对“物色”“情采”和“心斋”的理解,由鉴赏提升到应用,助力写作水平提升。

【课后作业】

为《跟着书本去旅行》节目制作一张《我与地坛》的海报,综合运用“物色”“情采”和“心斋”的知识,给海报配上一段100字左右的宣传语。

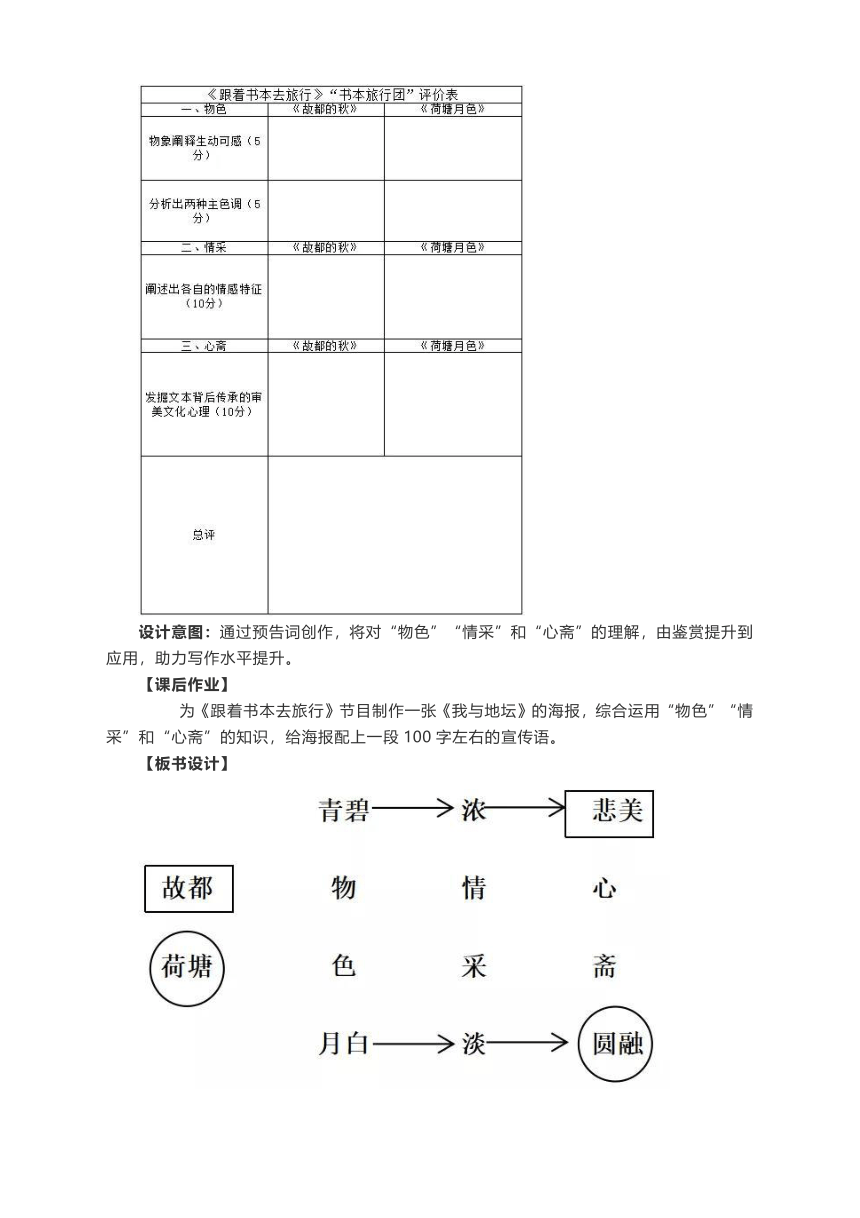

【板书设计】

统编版高中语文必修(上)第七单元大单元教学设计

一、单元概述

统编版高中语文必修(上)第七单元的人文主题为“自然情怀”。本单元的五篇文章,都是围绕自然美景展开,属于写景抒情类散文。

第七单元对应高中语文 2017 新课标“学习任务群5:文学阅读与写作”。本任务群的教学目标是“旨在引导学生阅读散文作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力”。

二、学习目标

1.品味语言,撰写点评,感受文辞之美;梳理散文结构框架,整体感知文意和作者匠心。

2.从物象、色调、修辞、感官等角度赏析景物描写,分析情景交融、情理结合的手法,领会作品的人文内涵及民族审美心理,加深对民族审美传统的理解。

3.从文本比较入手,知人论世,感知作者的个性及风骨;理解自然山水对中国知识分子的重要意义。

4.借鉴写景抒情的艺术手法,撰写写景抒情散文,表达对自然和生活的热爱之情,组织并参与班级的写景抒情散文朗诵会。

三、评价标准

1.能撰写精当点评,能梳理出文章的结构框架。

2.能从若干角度、运用若干术语赏析景物描写并感受其背后的情感,能进说出民族审美心理(“以悲为美、以含蓄蕴藉为美”等等)。

3.能梳理出五位作者不同的性格特征,能针对中国知识分子的精神突围写一篇评论小文章。

4.能撰写一篇1000字左右的写景抒情散文,并能有感情地朗诵。

四、课时安排(九课时)

五、学习内容

(一)神思与附会:中国散文的语言及内容、结构选择(2课时)

“神思”和“附会”是来自《文心雕龙》的两个概念。“神思”侧重讲物与言、情与言的关系。“附会”中的“附”指对表现形式方面的处理;“会”指对内容方面的处理。这两个课时重点让学生反复诵读五篇课文,推敲词句,品味精彩语段,撰写点评,感受作品的文辞之美;并且让学生初步感知为了表情达意作者可以在内容选择、结构呈现等方面作艺术处理和选择。内容方面,《故都的秋》着重描写牵牛花、槐蕊、秋雨等一类平凡细小的事物;《我与地坛》的第五段和第七段选择的事物也很普通平凡;《登泰山记》在内容选择上小细节和大印象相结合。结构方面,《故都的秋》是四合院式的方形结构,《荷塘月色》是圆形结构,《赤壁赋》是主客问答式结构等等。

(二)物色与情采:中国散文中的古典美学表达(2课时)

“物色”和“情采”也是来自《文心雕龙》的两个概念。在前两节课的基础上,这两节课侧重赏析写景抒情散文中景、情及其关系,初步感知情景背后蕴含的古典审美趣味和传统审美心理,为第5、6课时奠定基础。在对《故都的秋》和《荷塘月色》的群文对照阅读中让学生感受“以悲为美”“以含蓄蕴藉为美”的审美趣味及传统审美范式,在对审美趣味的分析中初步感知两位作者“方”与“圆”的性格特质。在对《赤壁赋》和《登泰山记》的群文对照阅读中关注写景、抒情等语句感受苏轼及姚鼐的审美趣味。

(三)体性与风骨:中国知识分子散文的个性表达(2课时)

“体性”与“风骨”也是来自《文心雕龙》的两个概念。“体性”中的“体”指作品风格,“性”指作者性格。这两个课时紧承第3、4课时,着重体会知识分子散文的“个性”。

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》书写的对象都是北京,但是三位作者表现出来的“个性”完全不同,《故都的秋》是传统士大夫式的对“秋味”的赏玩,《荷塘月色》是朱自清先生在苦闷现实环境中对“优雅、朦胧、幽静之美”的喜爱,《我与地坛》则是体现作者情思与性格的对人的生存状态和意义的思考及对母亲的深切怀念。《赤壁赋》和《登泰山记》或表现苏轼复杂矛盾的内心世界和旷达乐观的人生态度,或表现姚鼐雪后登山的别样情趣背后的性格。

(四)中庸与逍遥:中国知识分子的精神突围(1课时)

在(二)(三)课段的学习基础上,整合本单元五篇散文,通过知人论世并、补充课外阅读,如郁达夫的《江南的冬景》、林贤治的《看灵魂》等,着重探讨中国知识分子在面对困境时,如何在儒道之间寻求精神突围之法,凸显大自然已深深融入中国知识分子的精神世界,成为他们心灵的寄托,进一步坚定文化自信,加深文化传承与理解。

(五)缘情与原道:写景抒情类散文写作指导与实践(2课时)

在前面7课时对五篇散文笔法和精神内核深入学习的基础之上,助力学生由鉴赏、思辨深入到写作、实践,尝试写景抒情类散文创作,或表达情感或表达哲思,落实本任务群“文学阅读与写作”的学习目标,提升美的表达与创造的能力。

点评

1.创设了“真实情境”。《普通高中语文课程标准(2017年版)》明确指出:从个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境三个维度构建真实、富有意义的语文实践活动情境。恰如王宁先生进一步将“真实情境”概括为“从所思所想出发,以能思能想启迪,向应思应想前进”,引导学生在由情境激发的思考过程中,“获得需要的方法,积累必要的资源,丰富语言文字运用的经验”。

寿老师的这堂课,设置情境任务为社会性情境《跟着书本去旅行》,因为郁达夫和朱自清是杭高校友,此任务有“真实”发生的可能性。同时,巧妙结合龙游中学“外圆内方、终成大器”的雕塑,使得任务情境更贴近学生实际,更真实更有意义。“跟着书本去旅行”这一情境任务贯穿整堂课,有始有终,非为创设情境而创设,更显得真实而有意义。三个典型活动任务,由“品‘物色’、悟‘情采’”,到“游‘心斋’、鉴‘审美’”,最后“通‘妙法’、撰‘文稿’”,环环相扣,层层推进,真实而典型。

2.指向了“核心素养”。寿老师这堂课,学生在“4面12点”“核心素养”方面有发展。学生在活动任务一里,品“物色”,悟“情采”,着重从语言、修辞、感官、细节、想象等方面去品读物象,感悟物象背后的“情感”并用语言表达出来,进而选一个颜色词概括整个作品景物描写的“色调”。这个环节侧重指向核心素养的“语言积累与建构”和“思维发展与提升”两个层面。

活动任务二,游“心斋”,鉴“审美”,通过重点文段朗读、比较阅读,体悟到“故都”和“荷塘”不仅是实景,更是一种“心斋”中的精神世界,景物之中除了“情感”,还有“审美”,从而进一步探索《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”,以及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。与第一个环节勾连,总结出《故都的秋》的情感表达和审美心理是浓烈、悲凉的,是有棱角的方,而《荷塘月色》则是淡淡、含蓄蕴藉的,是中和圆融的圆。这个环节侧重指向核心素养的“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”和“文化传承与理解”三个层面。

活动任务三,通“妙法”,撰“文稿”,在播放“古典苏州”先导片并提供了参考文本的基础上,综合物色(1-2个物象)、情采、心斋(审美)这三个角度,撰写一段100字左右的“文化领队”先导预告词。这个环节,最终将学生的习得落到语言文字运用中,体现出语文课的特点,上出“语文味”。的确,语文四大学科核心素养并不是并列的,其中“语言建构与运用”是基础,其他素养都是在语言实践运用中不断达成的,是语文教学的“牛鼻子”。

本堂课,学生在“真实情境、典型任务”的学习中,切实提升了语文学科核心素养,是有收获的,而且这份收获是“可见可测”的。

3.扣住了“单元教学”。这次评审活动,要求体现“大单元教学整体中一堂课”特点,即一个单元9个课时,那么这堂课应该是“9课时中的那一堂课”,而不是前后无关联、没有“背景”的“单独一课”。寿老师的这堂课,很好地体现了这一理念。

统编版高中语文必修(上)第七单元的人文主题为“自然情怀”。本单元的五篇文章,皆围绕自然美景展开,属于写景抒情类散文。本单元对应高中语文 2017 新课标“学习任务群5:文学阅读与写作”。本任务群的教学目标是“旨在引导学生阅读散文作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力”。

寿老师的本堂课是本单元第3课时,在前两节课的基础上,本堂课通过对《故都的秋》和《荷塘月色》的群文联读,侧重赏析写景抒情散文中景、情及其关系,初步感知情景背后蕴含的古典审美趣味和传统审美心理,为第4、5、6课时奠定基础,很好地体现了“大单元教学”理念,既关注了“群”,又照顾到了“篇”。

当然,本堂课也有需要继续努力的地方,如:活动任务一,安排了两支队伍(文化领队)和一个评价组(书本旅行团),力图使学生进入情境,从而被任务驱动,然而,从实际效果看,学生能够理解任务情境,基本进入角色,但两组队伍没有竞争PK起来,只是各自努力跟上教师节奏而已。再如:活动任务二,虽然搭设了支架、努力作铺垫和引导,但新高一学生的学情不足以攀到这样的哲学和审美高度,学生推进难度大,气氛冷下来,任务驱动效果显得不足。

金无足赤,人无完人,当然,任何一堂课也绝不可能是完美的。然而,正因为不完美,有遗憾,才成其为“真 实”课堂;正因为不完美,有缺憾,才能促使更多的语文教师去不断思考探索,进而不断前行,或许这正是本次课堂教学评审活动的意义所在。

一、学习目标

(一)学生在《跟着书本去旅行》“文化领队”选拔会的真实情境中,沉浸式品味语言,探究“物色”“情采”这两种古典美学笔法的内涵,提升鉴赏文学作品的能力。

(二)学生在合作探究、比较阅读中,初步体验审美趣味,理解“方”和“圆”两种不同的民族文化心理范式,探寻民族审美心理。

(三)学生进行学习内容提炼,在课堂习得新知识的基础上进行创作和评价,提升表达与创造能力。

二、评价标准

(一)学生能够找出文本中的物象、色彩,从语言、修辞、感官、细节、想象等方面品味景物之美、感情之真。

(二)学生能够找出文本中表达情感、态度、观点的句子,联系文本,初步理解《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。

(三)学生能够综合运用课堂所习得的知识,创作一段100字左右的“先导预告词”,并对课堂同伴的表现作出比较恰当的评价。

三、学习过程

【活动一】设“情境”,营“氛围”

1、《跟着书本去旅行》节目组选中了《故都的秋》和《荷塘月色》制作下期节目,现场组织一场选拔会,希望挑选出有思辨能力和审美情趣的“文化领队”,带领“书本旅行团”成员共飨人文盛宴。

2、回顾预习作业“旅游攻略图”,理清文章结构,知晓《故都的秋》的行文结构是“四合院纵深式方形”,《荷塘月色》的行文结构是“圆形”。

3、《跟着书本去旅行》“文化领队”选拔会任务发布

(1)两组“文化领队”按照节目任务要求,带领“书本旅行团”旅行。

(2)任务完成后,由“书本旅行团”成员作评价,选出最佳“文化领队”团队,受邀参加节目摄制。

设计意图:通过情境设置,拉近文本与学生的距离,引发阅读兴趣和参与任务的热情。

【活动二】品“物色”,悟“情采”

1、在作品中选择一个“物象”讲述(思考方向:语言、修辞、感官、细节、想象等方面)

2、感悟物象背后的“情感”并用语言表达

3、选一个颜色词概括整个作品景物描写的“色调”

设计意图:品味语言、敲打文字,理解“物色”、“情采”这两种古典美学笔法的内涵,提升鉴赏文学作品的能力。

【活动三】游“心斋”,鉴“审美”

1、品读文本中表达情感和观点的语句

2、结合这些语句,带领旅行团成员体会作者的审美趣味

回曰:“敢问心斋。”

仲尼曰:“若一志。无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。”

——《庄子·人间世》

心斋,就是虚空的心境,即超越功利的审美心境、审美态度。

设计意图:学生通过重点文段朗读、比较阅读,体悟到“故都”和“荷塘”不仅是实景,更是一种“心斋”中的精神世界,景物之中除了“情感”,还有“审美”,从而进一步探索《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。与第一个环节勾连,总结《故都的秋》的情感表达和审美心理是浓烈、悲凉的,是有棱角的方,而《荷塘月色》则是淡淡、含蓄蕴藉的,是中和圆融的圆。

【活动四】通“妙法”,撰“文稿”

综合物色(1-2个物象)、情采、心斋(审美)这三个角度,撰写一段“文化领队”先导预告词,100字左右。

设计意图:通过预告词创作,将对“物色”“情采”和“心斋”的理解,由鉴赏提升到应用,助力写作水平提升。

【课后作业】

为《跟着书本去旅行》节目制作一张《我与地坛》的海报,综合运用“物色”“情采”和“心斋”的知识,给海报配上一段100字左右的宣传语。

【板书设计】

统编版高中语文必修(上)第七单元大单元教学设计

一、单元概述

统编版高中语文必修(上)第七单元的人文主题为“自然情怀”。本单元的五篇文章,都是围绕自然美景展开,属于写景抒情类散文。

第七单元对应高中语文 2017 新课标“学习任务群5:文学阅读与写作”。本任务群的教学目标是“旨在引导学生阅读散文作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力”。

二、学习目标

1.品味语言,撰写点评,感受文辞之美;梳理散文结构框架,整体感知文意和作者匠心。

2.从物象、色调、修辞、感官等角度赏析景物描写,分析情景交融、情理结合的手法,领会作品的人文内涵及民族审美心理,加深对民族审美传统的理解。

3.从文本比较入手,知人论世,感知作者的个性及风骨;理解自然山水对中国知识分子的重要意义。

4.借鉴写景抒情的艺术手法,撰写写景抒情散文,表达对自然和生活的热爱之情,组织并参与班级的写景抒情散文朗诵会。

三、评价标准

1.能撰写精当点评,能梳理出文章的结构框架。

2.能从若干角度、运用若干术语赏析景物描写并感受其背后的情感,能进说出民族审美心理(“以悲为美、以含蓄蕴藉为美”等等)。

3.能梳理出五位作者不同的性格特征,能针对中国知识分子的精神突围写一篇评论小文章。

4.能撰写一篇1000字左右的写景抒情散文,并能有感情地朗诵。

四、课时安排(九课时)

五、学习内容

(一)神思与附会:中国散文的语言及内容、结构选择(2课时)

“神思”和“附会”是来自《文心雕龙》的两个概念。“神思”侧重讲物与言、情与言的关系。“附会”中的“附”指对表现形式方面的处理;“会”指对内容方面的处理。这两个课时重点让学生反复诵读五篇课文,推敲词句,品味精彩语段,撰写点评,感受作品的文辞之美;并且让学生初步感知为了表情达意作者可以在内容选择、结构呈现等方面作艺术处理和选择。内容方面,《故都的秋》着重描写牵牛花、槐蕊、秋雨等一类平凡细小的事物;《我与地坛》的第五段和第七段选择的事物也很普通平凡;《登泰山记》在内容选择上小细节和大印象相结合。结构方面,《故都的秋》是四合院式的方形结构,《荷塘月色》是圆形结构,《赤壁赋》是主客问答式结构等等。

(二)物色与情采:中国散文中的古典美学表达(2课时)

“物色”和“情采”也是来自《文心雕龙》的两个概念。在前两节课的基础上,这两节课侧重赏析写景抒情散文中景、情及其关系,初步感知情景背后蕴含的古典审美趣味和传统审美心理,为第5、6课时奠定基础。在对《故都的秋》和《荷塘月色》的群文对照阅读中让学生感受“以悲为美”“以含蓄蕴藉为美”的审美趣味及传统审美范式,在对审美趣味的分析中初步感知两位作者“方”与“圆”的性格特质。在对《赤壁赋》和《登泰山记》的群文对照阅读中关注写景、抒情等语句感受苏轼及姚鼐的审美趣味。

(三)体性与风骨:中国知识分子散文的个性表达(2课时)

“体性”与“风骨”也是来自《文心雕龙》的两个概念。“体性”中的“体”指作品风格,“性”指作者性格。这两个课时紧承第3、4课时,着重体会知识分子散文的“个性”。

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》书写的对象都是北京,但是三位作者表现出来的“个性”完全不同,《故都的秋》是传统士大夫式的对“秋味”的赏玩,《荷塘月色》是朱自清先生在苦闷现实环境中对“优雅、朦胧、幽静之美”的喜爱,《我与地坛》则是体现作者情思与性格的对人的生存状态和意义的思考及对母亲的深切怀念。《赤壁赋》和《登泰山记》或表现苏轼复杂矛盾的内心世界和旷达乐观的人生态度,或表现姚鼐雪后登山的别样情趣背后的性格。

(四)中庸与逍遥:中国知识分子的精神突围(1课时)

在(二)(三)课段的学习基础上,整合本单元五篇散文,通过知人论世并、补充课外阅读,如郁达夫的《江南的冬景》、林贤治的《看灵魂》等,着重探讨中国知识分子在面对困境时,如何在儒道之间寻求精神突围之法,凸显大自然已深深融入中国知识分子的精神世界,成为他们心灵的寄托,进一步坚定文化自信,加深文化传承与理解。

(五)缘情与原道:写景抒情类散文写作指导与实践(2课时)

在前面7课时对五篇散文笔法和精神内核深入学习的基础之上,助力学生由鉴赏、思辨深入到写作、实践,尝试写景抒情类散文创作,或表达情感或表达哲思,落实本任务群“文学阅读与写作”的学习目标,提升美的表达与创造的能力。

点评

1.创设了“真实情境”。《普通高中语文课程标准(2017年版)》明确指出:从个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境三个维度构建真实、富有意义的语文实践活动情境。恰如王宁先生进一步将“真实情境”概括为“从所思所想出发,以能思能想启迪,向应思应想前进”,引导学生在由情境激发的思考过程中,“获得需要的方法,积累必要的资源,丰富语言文字运用的经验”。

寿老师的这堂课,设置情境任务为社会性情境《跟着书本去旅行》,因为郁达夫和朱自清是杭高校友,此任务有“真实”发生的可能性。同时,巧妙结合龙游中学“外圆内方、终成大器”的雕塑,使得任务情境更贴近学生实际,更真实更有意义。“跟着书本去旅行”这一情境任务贯穿整堂课,有始有终,非为创设情境而创设,更显得真实而有意义。三个典型活动任务,由“品‘物色’、悟‘情采’”,到“游‘心斋’、鉴‘审美’”,最后“通‘妙法’、撰‘文稿’”,环环相扣,层层推进,真实而典型。

2.指向了“核心素养”。寿老师这堂课,学生在“4面12点”“核心素养”方面有发展。学生在活动任务一里,品“物色”,悟“情采”,着重从语言、修辞、感官、细节、想象等方面去品读物象,感悟物象背后的“情感”并用语言表达出来,进而选一个颜色词概括整个作品景物描写的“色调”。这个环节侧重指向核心素养的“语言积累与建构”和“思维发展与提升”两个层面。

活动任务二,游“心斋”,鉴“审美”,通过重点文段朗读、比较阅读,体悟到“故都”和“荷塘”不仅是实景,更是一种“心斋”中的精神世界,景物之中除了“情感”,还有“审美”,从而进一步探索《故都的秋》“以悲为美”的“秋士文化”,以及《荷塘月色》中含蓄蕴藉、温柔敦厚的圆融中和。与第一个环节勾连,总结出《故都的秋》的情感表达和审美心理是浓烈、悲凉的,是有棱角的方,而《荷塘月色》则是淡淡、含蓄蕴藉的,是中和圆融的圆。这个环节侧重指向核心素养的“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”和“文化传承与理解”三个层面。

活动任务三,通“妙法”,撰“文稿”,在播放“古典苏州”先导片并提供了参考文本的基础上,综合物色(1-2个物象)、情采、心斋(审美)这三个角度,撰写一段100字左右的“文化领队”先导预告词。这个环节,最终将学生的习得落到语言文字运用中,体现出语文课的特点,上出“语文味”。的确,语文四大学科核心素养并不是并列的,其中“语言建构与运用”是基础,其他素养都是在语言实践运用中不断达成的,是语文教学的“牛鼻子”。

本堂课,学生在“真实情境、典型任务”的学习中,切实提升了语文学科核心素养,是有收获的,而且这份收获是“可见可测”的。

3.扣住了“单元教学”。这次评审活动,要求体现“大单元教学整体中一堂课”特点,即一个单元9个课时,那么这堂课应该是“9课时中的那一堂课”,而不是前后无关联、没有“背景”的“单独一课”。寿老师的这堂课,很好地体现了这一理念。

统编版高中语文必修(上)第七单元的人文主题为“自然情怀”。本单元的五篇文章,皆围绕自然美景展开,属于写景抒情类散文。本单元对应高中语文 2017 新课标“学习任务群5:文学阅读与写作”。本任务群的教学目标是“旨在引导学生阅读散文作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力”。

寿老师的本堂课是本单元第3课时,在前两节课的基础上,本堂课通过对《故都的秋》和《荷塘月色》的群文联读,侧重赏析写景抒情散文中景、情及其关系,初步感知情景背后蕴含的古典审美趣味和传统审美心理,为第4、5、6课时奠定基础,很好地体现了“大单元教学”理念,既关注了“群”,又照顾到了“篇”。

当然,本堂课也有需要继续努力的地方,如:活动任务一,安排了两支队伍(文化领队)和一个评价组(书本旅行团),力图使学生进入情境,从而被任务驱动,然而,从实际效果看,学生能够理解任务情境,基本进入角色,但两组队伍没有竞争PK起来,只是各自努力跟上教师节奏而已。再如:活动任务二,虽然搭设了支架、努力作铺垫和引导,但新高一学生的学情不足以攀到这样的哲学和审美高度,学生推进难度大,气氛冷下来,任务驱动效果显得不足。

金无足赤,人无完人,当然,任何一堂课也绝不可能是完美的。然而,正因为不完美,有遗憾,才成其为“真 实”课堂;正因为不完美,有缺憾,才能促使更多的语文教师去不断思考探索,进而不断前行,或许这正是本次课堂教学评审活动的意义所在。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读