人教版选择性必修二 第二章章末测试B(word,含答案及解析)

文档属性

| 名称 | 人教版选择性必修二 第二章章末测试B(word,含答案及解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-12-29 22:18:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二章测评(B)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(25小题,每小题2分,共50分)

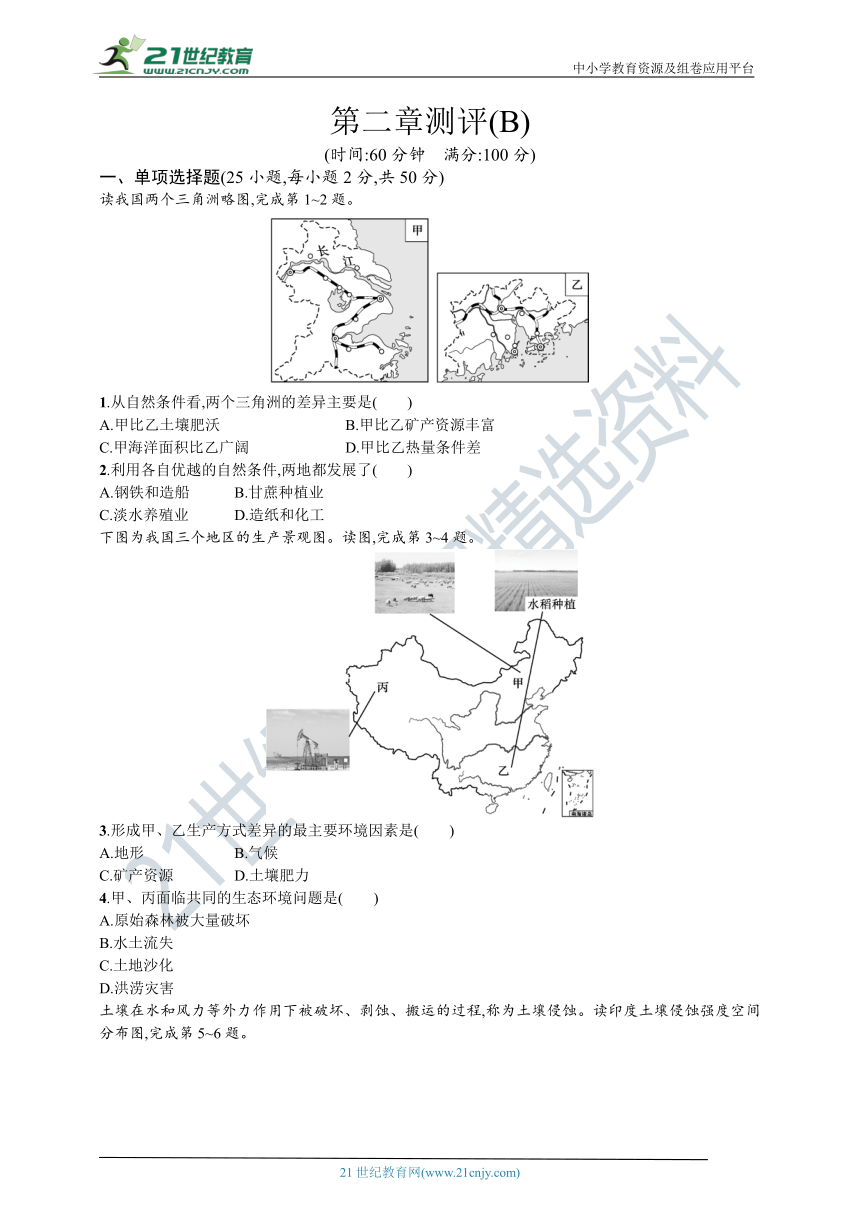

读我国两个三角洲略图,完成第1~2题。

1.从自然条件看,两个三角洲的差异主要是( )

A.甲比乙土壤肥沃 B.甲比乙矿产资源丰富

C.甲海洋面积比乙广阔 D.甲比乙热量条件差

2.利用各自优越的自然条件,两地都发展了( )

A.钢铁和造船 B.甘蔗种植业

C.淡水养殖业 D.造纸和化工

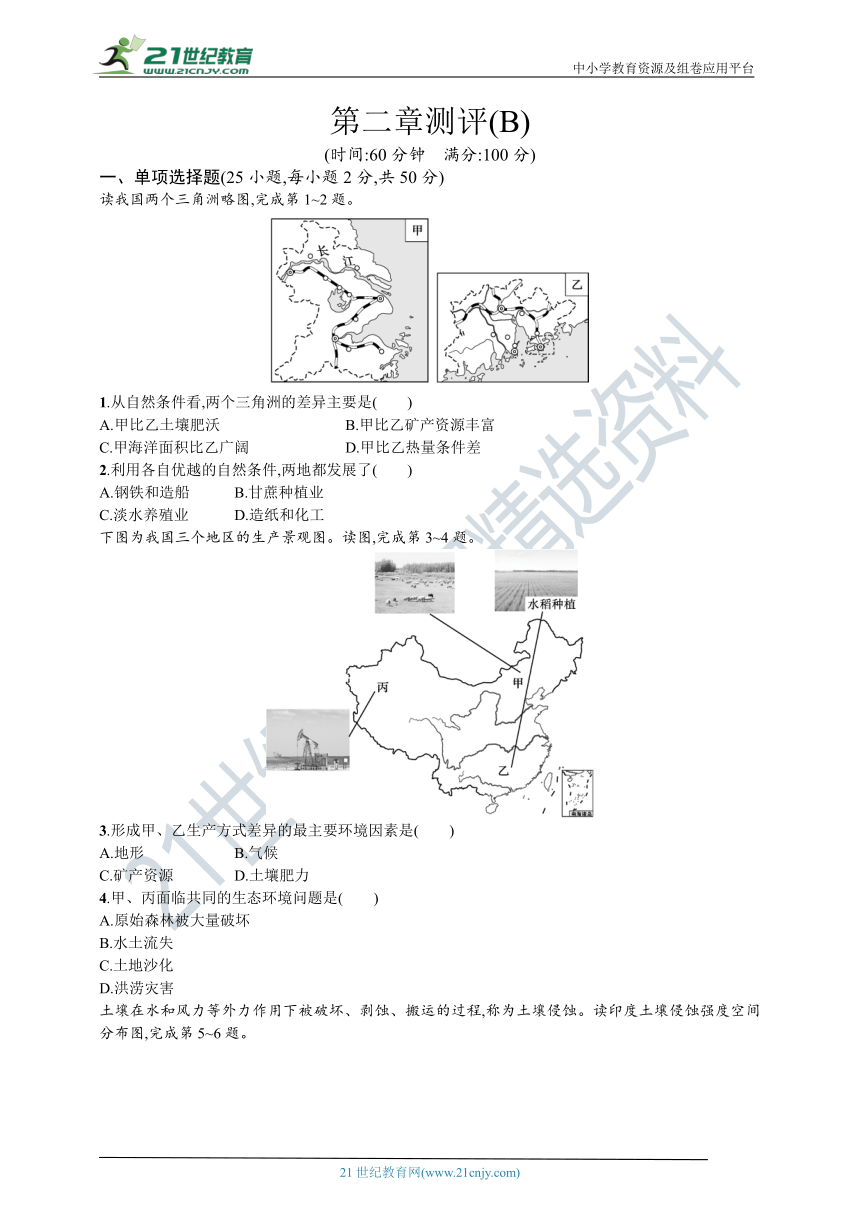

下图为我国三个地区的生产景观图。读图,完成第3~4题。

3.形成甲、乙生产方式差异的最主要环境因素是( )

A.地形 B.气候

C.矿产资源 D.土壤肥力

4.甲、丙面临共同的生态环境问题是( )

A.原始森林被大量破坏

B.水土流失

C.土地沙化

D.洪涝灾害

土壤在水和风力等外力作用下被破坏、剥蚀、搬运的过程,称为土壤侵蚀。读印度土壤侵蚀强度空间分布图,完成第5~6题。

5.甲、丁两地土壤侵蚀强度差异较大的主要影响因素有( )

A.海拔、降水量 B.土质、地形

C.降水量、地形 D.风力、海拔

6.为防治土壤侵蚀,甲地区可采取的措施是( )

①平整土地,大力发展种植业 ②将坡耕地改为水平梯田,减轻水土流失 ③造林种草等生物工程措施 ④进行大规模生态移民

A.①② B.②③

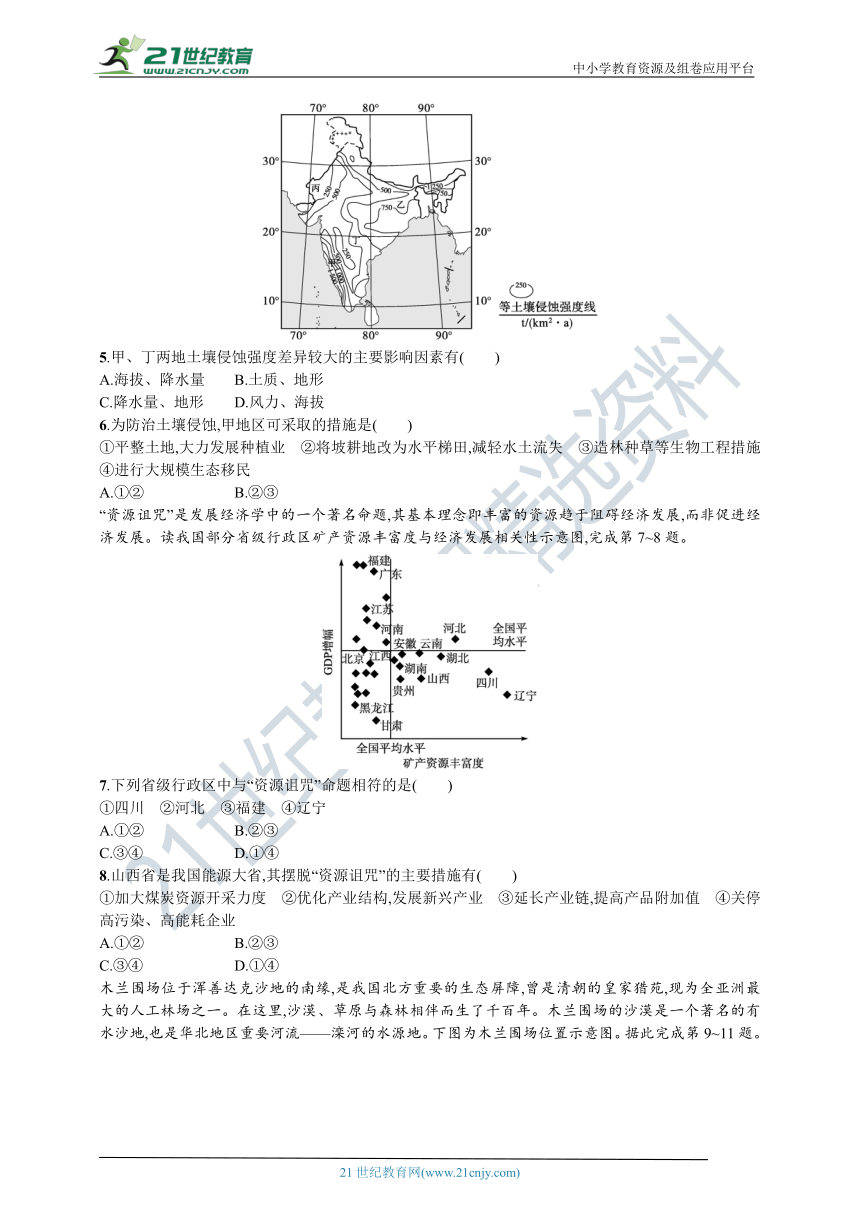

“资源诅咒”是发展经济学中的一个著名命题,其基本理念即丰富的资源趋于阻碍经济发展,而非促进经济发展。读我国部分省级行政区矿产资源丰富度与经济发展相关性示意图,完成第7~8题。

7.下列省级行政区中与“资源诅咒”命题相符的是( )

①四川 ②河北 ③福建 ④辽宁

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

8.山西省是我国能源大省,其摆脱“资源诅咒”的主要措施有( )

①加大煤炭资源开采力度 ②优化产业结构,发展新兴产业 ③延长产业链,提高产品附加值 ④关停高污染、高能耗企业

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

木兰围场位于浑善达克沙地的南缘,是我国北方重要的生态屏障,曾是清朝的皇家猎苑,现为全亚洲最大的人工林场之一。在这里,沙漠、草原与森林相伴而生了千百年。木兰围场的沙漠是一个著名的有水沙地,也是华北地区重要河流——滦河的水源地。下图为木兰围场位置示意图。据此完成第9~11题。

9.木兰围场沙、草、林并存的主要原因是( )

A.东部为平原,西部为高原

B.东部降水较多,向西逐渐减少

C.东部河流众多,西部河流稀少

D.东部临海,西部靠近内陆

10.木兰围场成为我国北方重要生态屏障的原因是( )

A.起到防风固沙、保护农田的作用

B.是华北地区重要的水源地

C.阻挡夏季暖湿气流北进

D.亚热带动植物资源种类丰富

11.促进木兰围场生态可持续发展的措施是( )

A.推进“林—药”等立体经营方式

B.设立森林草原自然保护区

C.扩大耕地面积,提高粮食产量

D.提高知名度,吸引大量游客

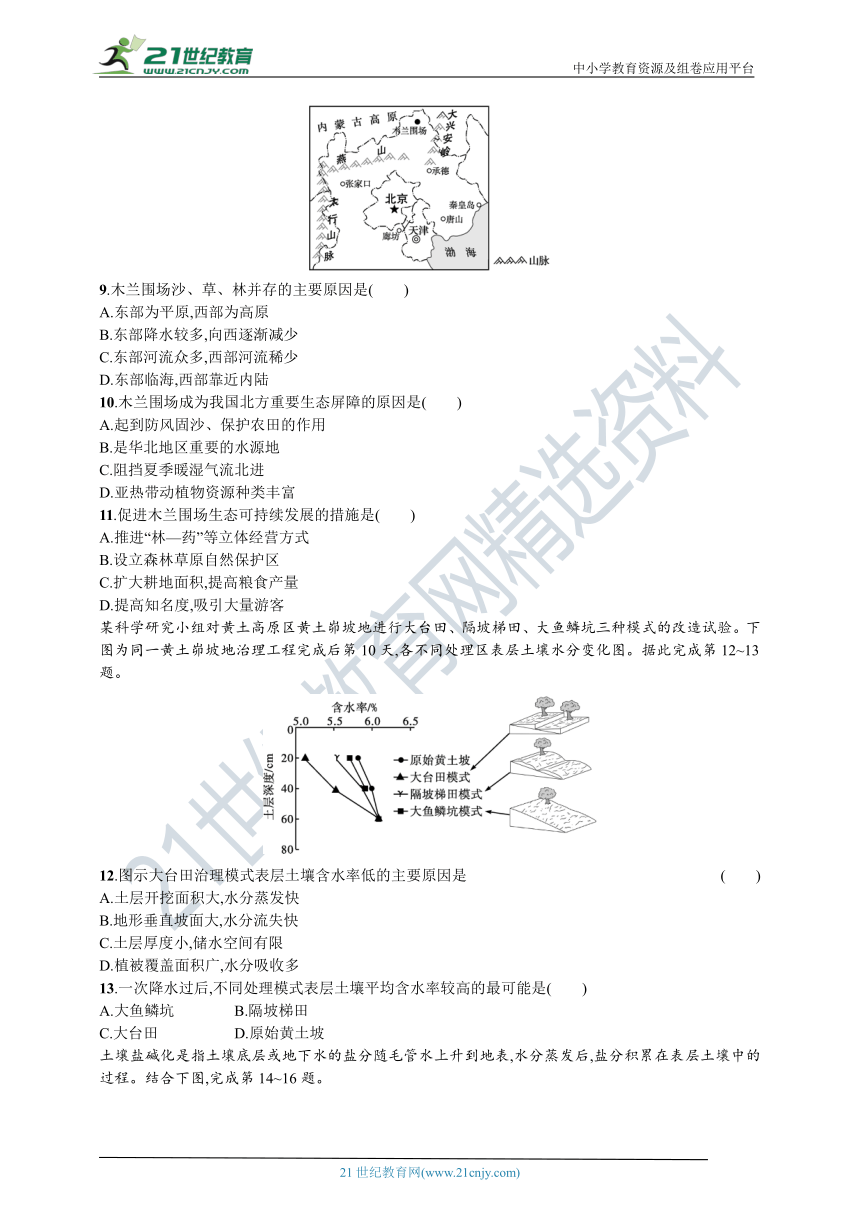

某科学研究小组对黄土高原区黄土峁坡地进行大台田、隔坡梯田、大鱼鳞坑三种模式的改造试验。下图为同一黄土峁坡地治理工程完成后第10天,各不同处理区表层土壤水分变化图。据此完成第12~13题。

12.图示大台田治理模式表层土壤含水率低的主要原因是 ( )

A.土层开挖面积大,水分蒸发快

B.地形垂直坡面大,水分流失快

C.土层厚度小,储水空间有限

D.植被覆盖面积广,水分吸收多

13.一次降水过后,不同处理模式表层土壤平均含水率较高的最可能是( )

A.大鱼鳞坑 B.隔坡梯田

C.大台田 D.原始黄土坡

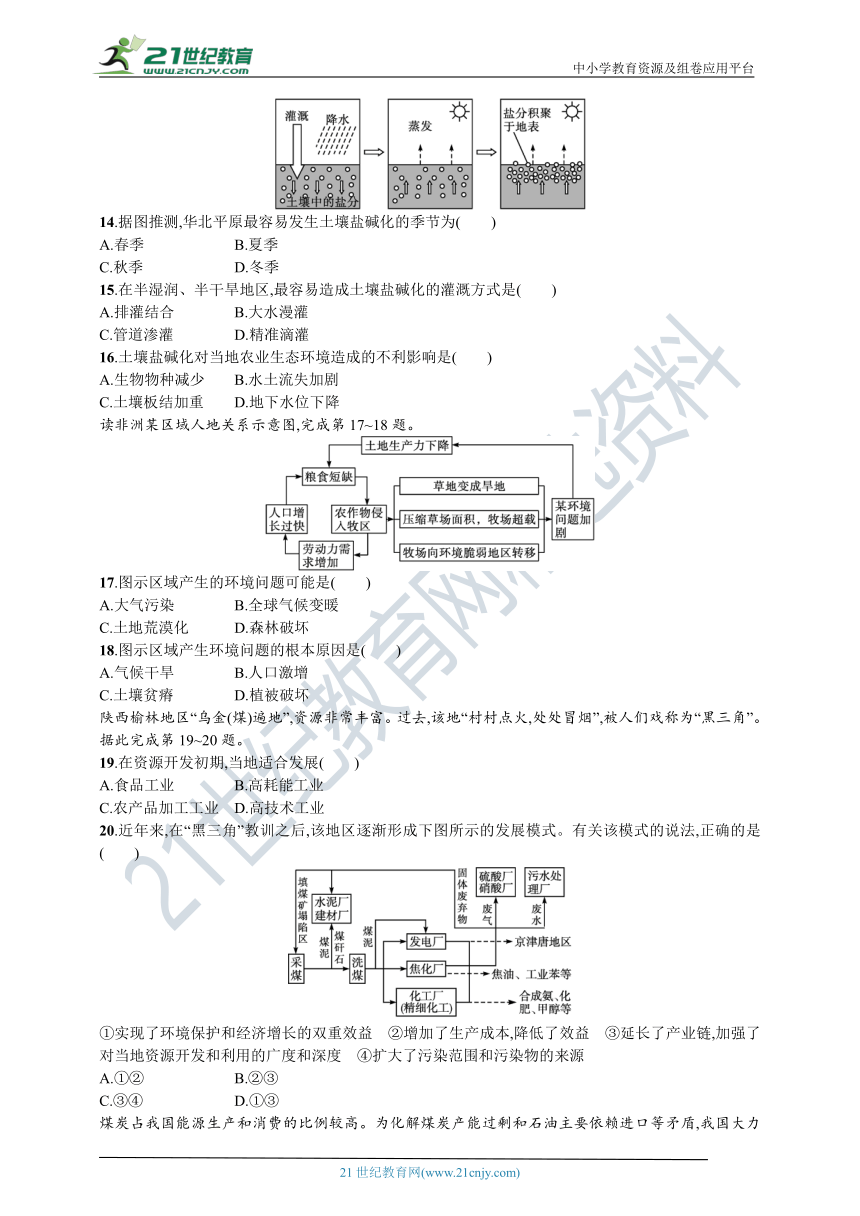

土壤盐碱化是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,盐分积累在表层土壤中的过程。结合下图,完成第14~16题。

14.据图推测,华北平原最容易发生土壤盐碱化的季节为( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

15.在半湿润、半干旱地区,最容易造成土壤盐碱化的灌溉方式是( )

A.排灌结合 B.大水漫灌

C.管道渗灌 D.精准滴灌

16.土壤盐碱化对当地农业生态环境造成的不利影响是( )

A.生物物种减少 B.水土流失加剧

C.土壤板结加重 D.地下水位下降

读非洲某区域人地关系示意图,完成第17~18题。

17.图示区域产生的环境问题可能是( )

A.大气污染 B.全球气候变暖

C.土地荒漠化 D.森林破坏

18.图示区域产生环境问题的根本原因是( )

A.气候干旱 B.人口激增

C.土壤贫瘠 D.植被破坏

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。据此完成第19~20题。

19.在资源开发初期,当地适合发展( )

A.食品工业 B.高耗能工业

C.农产品加工工业 D.高技术工业

20.近年来,在“黑三角”教训之后,该地区逐渐形成下图所示的发展模式。有关该模式的说法,正确的是( )

①实现了环境保护和经济增长的双重效益 ②增加了生产成本,降低了效益 ③延长了产业链,加强了对当地资源开发和利用的广度和深度 ④扩大了污染范围和污染物的来源

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

煤炭占我国能源生产和消费的比例较高。为化解煤炭产能过剩和石油主要依赖进口等矛盾,我国大力发展煤制油技术和产业,成功解决了煤制油过程中高耗水、高污染和转换效率低等问题。目前已在内蒙古、山西、宁夏、陕西、新疆、贵州等地布局了一批煤制油企业,据此完成第21~22题。

21.在地表水匮乏地区,煤制油企业长期用水宜采用的方式是( )

A.循环用水 B.开发地下水

C.远程调水 D.建地下水窖

22.发展煤制油产业可以( )

A.解决我国能源不足的问题

B.减少我国对新能源开发的压力

C.促进我国煤炭产业的绿色转型升级

D.增强我国主导国际石油市场的能力

棕地是指废弃或半废弃的前工业和商业用地与设施。德国东北部的卢萨蒂亚地区,19—20世纪采矿业发展迅速,20世纪90年代矿区纷纷关闭,形成一系列棕地。2000年起,德国对该地区进行棕地整治,具体措施包括回填矿坑,恢复森林,建设人工湖,开发新型居住区,发展工业旅游。据此完成第23~25题。

23.卢萨蒂亚棕地的形成原因主要是( )

A.人口锐减 B.资源耗竭

C.产业升级 D.生态恶化

24.德国整治卢萨蒂亚棕地的首要任务是( )

A.改善生态环境 B.优化交通布局

C.发展旅游产业 D.促进商业发展

25.下列城市中,最适合借鉴卢萨蒂亚棕地整治模式的是( )

A.甘肃敦煌 B.福建厦门

C.辽宁鞍山 D.湖北武汉

二、综合题(共50分)

26.(10分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 “锈带”通常是指以制造业为经济支柱的美国东北部地区,底特律、匹兹堡、克利夫兰和芝加哥等工业城市均在这一地区。20世纪70—80年代,随着经济发展格局的变化,“锈带”地区工厂大量倒闭,失业率迅速上升,被遗弃的工厂设备锈迹斑斑。从20世纪80年代中后期开始,“锈带”地区经历了艰苦的产业转型过程,“锈带复兴”于20世纪90年代中期基本完成。

材料二 下图为五大湖附近的工业分布图。

(1)五大湖南部沿岸地区是美国最大的工业区,其工业发展的有利条件有哪些

(2)简析湖泊对图示地区经济发展的影响。

(3)根据材料分析匹兹堡为了重新崛起所采取的措施。

27.(14分)阅读材料,完成下列各题。

据监测结果,广西有石山面积8.33万平方千米,约占该省级行政区面积的35%。其中,已经石漠化的土地达230多万公顷,潜在石漠化土地180多万公顷。

(1)广西是我国石漠化问题最严重的地区之一,结合区域自然特征试分析产生石漠化的原因。

(2)石漠化对地区生态、社会经济发展有何危害

(3)结合对土地退化问题的理解,你认为应如何遏制广西地区石漠化的蔓延

28.(14分)读山西省的相关图表资料,完成下列各题。

(1)从位置、地形、气候方面,概述山西省的自然条件。

山西省2006年产业结构表

产业 GDP产值/亿元 对GDP增长的贡献率/% 产业比例/%

第一产业 276.6 2.7 5.8

第二产业 2 742.5 72.9 57.8

第三产业 1 727.4 24.4 36.4

2006年山西省GDP达到4 746.5亿元,轻重工业的比例为5.7∶94.3,以煤炭开采和加工利用为主的产业占到工业总产值的70%以上

(2)据表分析2006年山西省经济的特点。

(3)根据上述图表资料,你认为山西省存在哪些生态环境问题

(4)根据上述图表资料,分析山西省应怎样调整产业结构才能实现资源型经济转型。

29.(12分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 包兰铁路全长990千米,其中有140千米在沙漠中穿行。包兰铁路建成通车后,风沙对铁路的危害非常严重。在治沙过程中,老一代治沙人根据腾格里沙漠的特殊环境,创造了用草方格固定沙丘的做法,保障了铁路的安全。

材料二 包兰铁路部分路段示意图和某观测断面剖面示意图。

甲

材料三 “新型材料及复合方法固定流动沙丘绿化项目”是将具有含水、辐射保温等功能的砂砖铺设成条带状,在条带间种植适宜的草种和灌木,如图乙所示。

乙

(1)描述图甲观测断面处的地表环境特点。

(2)说出该地区冬季盛行风的风向,并分析其形成过程。

(3)说明图乙中条带状砂砖的作用。

答案与解析

答案:1.D 2.C

解析:第1题,从自然条件看,两个三角洲纬度不同,因此热量条件不同。图乙所示珠江三角洲纬度较低,热量条件较好。第2题,两个三角洲所在地区地势低平,降水多,因此都发展了淡水养殖业。

答案:3.B 4.C

解析:第3题,甲地区农业是内蒙古草原的畜牧业,该地区位于降水较少的半干旱地区,不适合种植谷物,但适合发展畜牧业;乙地区的农业为水稻种植业,该地区降水丰富,热量充足,适宜水稻种植。因此,形成

甲、乙生产方式差异的最主要环境因素是气候。第4题,甲、丙均位于我国干旱半干旱区,主要的生态环境问题是土地沙化。

C.③④ D.①④

答案:5.C 6.B

解析:第5题,图中甲处土壤侵蚀强度明显大于丁处。结合丁处位于德干高原,地势平坦,降水较少,以及甲位于山地迎风坡而降水量大,可知影响两地土壤侵蚀强度差异的主要因素有地形和降水量。第6题,甲地区土壤侵蚀强度大,为山地地形,降水量大,故可采取将坡耕地改为水平梯田、造林种草等措施防治土壤侵蚀。

答案:7.D 8.B

解析:第7题,从图中可以看出,辽宁、四川两省级行政区资源丰富,但GDP增幅低于全国平均水平,与“资源诅咒”命题相符。第8题,山西省可通过延长产业链,提高产品附加值,优化产业结构,大力发展第三产业和高新技术产业,来促进经济的可持续发展。

答案:9.B 10.A 11.B

解析:第9题,读图分析可知,木兰围场位于河北省东北部,邻近内蒙古高原,受夏季风的影响,围场东部地区降水较多,水分充足,山区和山麓地带多森林的分布,大兴安岭以西的内蒙古地区,受夏季风的影响较小,降水较少,多发育草原和荒漠。因此才会在木兰围场出现沙、草、林并存的现象。第10题,从地理位置来看,木兰围场位于河北省东北部,处于半湿润与半干旱地区的过渡地带,处于荒漠化的边缘地带,围场地区的森林、草原、湿地,可以起到防风固沙、保护农田的作用。第11题,木兰围场生态可持续发展的措施是设立森林草原自然保护区;推进“林—药”等立体经营方式,提高知名度,吸引大量游客,属于经济可持续发展的措施;扩大耕地面积,提高粮食产量,不符合可持续发展的原则。

答案:12.A 13.C

解析:第12题,从图中可看出,大台田治理模式土层开挖面积大,水分蒸发快,是其表层土壤含水率低的主要原因。第13题,从图中可看出,大台田治理模式,土层开挖面积大,一次降水后,表层土壤含水率最高。

答案:14.A 15.B 16.C

解析:第14题,由图可知,水分蒸发会使盐分向地表集聚,蒸发量越大,地表盐分含量越高。华北地区春季气温回升快,降水少,蒸发旺盛,容易导致盐分向地表集聚,从而导致土壤盐碱化。第15题,由上题分析可知,土壤盐碱化的形成与土壤中水盐运动有关。在农业生产的灌溉过程中,大水漫灌、只灌不排容易导致地下水位上升,在干旱的季节由于蒸发强烈,盐分容易向地表积聚,形成土壤盐碱化。第16题,土壤盐碱化使土壤通气性、透水性变差,土壤板结变硬,影响农作物的生长,使产量降低,但不会导致物种的减少;水土流失的强度与降水强度、地形和植被覆盖率等因素有关,与土壤盐碱化无关;由于土壤板结,土壤透水性变差,所以地下水位不一定会下降。

答案:17.C 18.B

解析:第17题,从图中“农作物侵入牧区”造成的后果来看,该区域面临的主要环境问题是土地荒漠化。第18题,据图分析可知,“人口增长过快”是造成图示区域土地荒漠化的根源。

答案:19.B 20.D

解析:第19题,由题干材料可知,该地区煤炭资源丰富,开发初期适合发展高耗能工业。第20题,该发展模式对资源进行深加工,对废弃物进行再利用,实现了环境保护和经济增长的双重效益,体现了清洁生产过程,延长了产业链,加强了对当地资源开发利用的广度和深度,体现了“资源—产品—废弃物—再生资源”的循环经济过程。

答案:21.A 22.C

解析:第21题,一般而言,地表水匮乏地区气候干旱,因此水资源成为人类活动的限制性因素。虽然我国解决了煤制油过程中的高耗水问题,但水资源短缺与耗水量大的矛盾依然存在,循环用水可以实现水资源的重复利用,适用于长期用水。第22题,由材料可知,我国成功解决了煤制油过程中高耗水、高污染和转换效率低等问题。发展煤制油产业,可以减轻煤炭资源利用过程中产生的污染问题,有利于促进我国煤炭产业的绿色转型升级。由于煤制油并没有增加我国能源总量,因而不能解决我国能源不足的问题,不会减少我国对新能源开发的压力,也不会增强我国主导国际石油市场的能力,我国仍然需要大量进口石油。

答案:23.B 24.A 25.C

解析:第23题,由材料可知,该地的棕地是随着矿产资源的枯竭而形成的,故选B项。第24题,随着棕地的形成,该地生态环境恶化,综合整治过程中回填矿坑,恢复森林,建设人工湖,都是进行生态环境的改善,故选A项。第25题,辽宁鞍山为我国铁矿石产地,适宜借鉴卢萨蒂亚棕地整治模式,故选C项。

答案:(1)煤、铁资源丰富;有五大湖和大西洋便利的水运条件;第二次技术革命的推动作用;欧洲殖民者的最早落脚点,开发较早。

(2)①为农业灌溉、工业生产、居民生活提供水源;②提供廉价、便捷的水运条件;③提供大量水产品。

(3)调整工业布局和产业结构,大力发展新兴工业和第三产业;发展科技,促进产业升级;改善交通,治理污染,改善地区投资环境。

解析:第(1)题,主要考查美国东北部地区发展的区位条件,应注意从材料和图中提取信息,并结合教材相关知识进行分析。第(2)题,湖泊作为自然水面,为区域发展提供水源和航运条件。第(3)题,根据所学知识可知,20世纪80年代以后,匹兹堡大力发展科技,调整产业结构,促进区域经济的发展。从20世纪90年代开始,匹兹堡经济复苏,进入再生阶段。

答案:(1)自然原因:本区岩溶地貌发育,石山面积广大,成土速度缓慢,植被覆盖率低;属亚热带季风气候区,降水集中,多暴雨。

人为原因:石山区人口不断增多,毁林开垦、过度樵采、烧山、放牧、乱采石矿等人为破坏严重,致使有限的石山森林遭受破坏,水土流失严重,出现严重的石质荒漠化。

(2)石漠化导致生态恶化,生存条件逐渐丧失,不利于经济社会的可持续发展;导致自然灾害频繁发生,威胁石山区人民群众的生产、生活和生命财产安全;石漠化引起的生态恶化加剧了贫困,阻碍了区域经济的发展;石漠化带来的泥沙淤积,成为红水河梯级电站的重大忧患。

(3)生物措施与工程措施相结合,大力实施退耕还林还草工程;采取综合措施,多途径解决石山区的能源问题;控制人口增长与生态移民相结合;调整农业生产结构,调节农、林、牧用地之间的关系。

解析:本题是对我国西北地区土地退化的地区性生态环境问题的延伸、迁移与运用。土地退化在我国西北地区表现为土地沙化,在西南地区表现为石漠化,其产生与当地的地貌形态及不合理的人类活动有关,其危害类似于水土流失造成的危害,其整治措施应针对其产生原因提出。

答案:(1)山西省位于太行山以西,黄河以东、以北,长城以南;地形以黄土高原为主,中部为河谷(汾河谷地);气候属于温带季风气候。

(2)2006年山西省经济特点:山西第一产业较为薄弱,第三产业比例低,以第二产业为主;工业以重工业为主,轻工业较为薄弱;煤炭开采和加工利用为主的产业成为经济的支柱产业。

(3)山西省位于黄土高原,水土流失严重,同时煤炭开采引起大面积地表下沉和塌陷;以煤炭为主的生产和消费结构造成大气和水源的严重污染。

(4)加快产业结构的调整,协调三大产业的发展,对原有的重化工业进行调整,使其产品向深加工、高附加值方向发展;大力发展农业、轻纺工业、高新技术产业和旅游业,降低重化工业比例;推进节能减排,发展循环经济,改善生态环境,走可持续发展的道路。

解析:第(1)题,根据图示信息,结合所学知识进行总结。第(2)题,根据表中三大产业的比例及变化分析。第(3)题,煤炭开采可造成水土流失和地表下沉,煤炭消费可以造成大气和水污染。第(4)题,从煤炭深加工、发展第三产业、发展循环经济等方面分析。

答案:(1)地势西北高东南低;地表干旱缺水;沙漠广布,植被稀疏。

(2)西北风。冬春季节,亚欧大陆气温低,空气下沉,近地面形成高压中心,近地面空气以高压为中心顺时针辐散,该地区位于高压中心的东南部,故为西北风。

(3)砂砖夜晚吸收露珠,并且保温,为沙丘上的植被生长提供水分和热量,有利于固沙植物生长;同时砂砖增加地表粗糙程度,降低风速,拦截沙源,固阻沙流,可以阻止沙丘流动。

解析:第(1)题,地表环境可从地形、地势、植被、土壤、水文等方面分析。第(2)题,从图中位置可知,该地位于亚洲高压的东南部,冬季盛行西北风。第(3)题,从材料中的“具有含水、辐射保温等功能”可知,砂砖可以为植物生长提供水分、热量,从增加地面粗糙度、降低风速等方面分析其固沙作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二章测评(B)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题(25小题,每小题2分,共50分)

读我国两个三角洲略图,完成第1~2题。

1.从自然条件看,两个三角洲的差异主要是( )

A.甲比乙土壤肥沃 B.甲比乙矿产资源丰富

C.甲海洋面积比乙广阔 D.甲比乙热量条件差

2.利用各自优越的自然条件,两地都发展了( )

A.钢铁和造船 B.甘蔗种植业

C.淡水养殖业 D.造纸和化工

下图为我国三个地区的生产景观图。读图,完成第3~4题。

3.形成甲、乙生产方式差异的最主要环境因素是( )

A.地形 B.气候

C.矿产资源 D.土壤肥力

4.甲、丙面临共同的生态环境问题是( )

A.原始森林被大量破坏

B.水土流失

C.土地沙化

D.洪涝灾害

土壤在水和风力等外力作用下被破坏、剥蚀、搬运的过程,称为土壤侵蚀。读印度土壤侵蚀强度空间分布图,完成第5~6题。

5.甲、丁两地土壤侵蚀强度差异较大的主要影响因素有( )

A.海拔、降水量 B.土质、地形

C.降水量、地形 D.风力、海拔

6.为防治土壤侵蚀,甲地区可采取的措施是( )

①平整土地,大力发展种植业 ②将坡耕地改为水平梯田,减轻水土流失 ③造林种草等生物工程措施 ④进行大规模生态移民

A.①② B.②③

“资源诅咒”是发展经济学中的一个著名命题,其基本理念即丰富的资源趋于阻碍经济发展,而非促进经济发展。读我国部分省级行政区矿产资源丰富度与经济发展相关性示意图,完成第7~8题。

7.下列省级行政区中与“资源诅咒”命题相符的是( )

①四川 ②河北 ③福建 ④辽宁

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

8.山西省是我国能源大省,其摆脱“资源诅咒”的主要措施有( )

①加大煤炭资源开采力度 ②优化产业结构,发展新兴产业 ③延长产业链,提高产品附加值 ④关停高污染、高能耗企业

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

木兰围场位于浑善达克沙地的南缘,是我国北方重要的生态屏障,曾是清朝的皇家猎苑,现为全亚洲最大的人工林场之一。在这里,沙漠、草原与森林相伴而生了千百年。木兰围场的沙漠是一个著名的有水沙地,也是华北地区重要河流——滦河的水源地。下图为木兰围场位置示意图。据此完成第9~11题。

9.木兰围场沙、草、林并存的主要原因是( )

A.东部为平原,西部为高原

B.东部降水较多,向西逐渐减少

C.东部河流众多,西部河流稀少

D.东部临海,西部靠近内陆

10.木兰围场成为我国北方重要生态屏障的原因是( )

A.起到防风固沙、保护农田的作用

B.是华北地区重要的水源地

C.阻挡夏季暖湿气流北进

D.亚热带动植物资源种类丰富

11.促进木兰围场生态可持续发展的措施是( )

A.推进“林—药”等立体经营方式

B.设立森林草原自然保护区

C.扩大耕地面积,提高粮食产量

D.提高知名度,吸引大量游客

某科学研究小组对黄土高原区黄土峁坡地进行大台田、隔坡梯田、大鱼鳞坑三种模式的改造试验。下图为同一黄土峁坡地治理工程完成后第10天,各不同处理区表层土壤水分变化图。据此完成第12~13题。

12.图示大台田治理模式表层土壤含水率低的主要原因是 ( )

A.土层开挖面积大,水分蒸发快

B.地形垂直坡面大,水分流失快

C.土层厚度小,储水空间有限

D.植被覆盖面积广,水分吸收多

13.一次降水过后,不同处理模式表层土壤平均含水率较高的最可能是( )

A.大鱼鳞坑 B.隔坡梯田

C.大台田 D.原始黄土坡

土壤盐碱化是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,盐分积累在表层土壤中的过程。结合下图,完成第14~16题。

14.据图推测,华北平原最容易发生土壤盐碱化的季节为( )

A.春季 B.夏季

C.秋季 D.冬季

15.在半湿润、半干旱地区,最容易造成土壤盐碱化的灌溉方式是( )

A.排灌结合 B.大水漫灌

C.管道渗灌 D.精准滴灌

16.土壤盐碱化对当地农业生态环境造成的不利影响是( )

A.生物物种减少 B.水土流失加剧

C.土壤板结加重 D.地下水位下降

读非洲某区域人地关系示意图,完成第17~18题。

17.图示区域产生的环境问题可能是( )

A.大气污染 B.全球气候变暖

C.土地荒漠化 D.森林破坏

18.图示区域产生环境问题的根本原因是( )

A.气候干旱 B.人口激增

C.土壤贫瘠 D.植被破坏

陕西榆林地区“乌金(煤)遍地”,资源非常丰富。过去,该地“村村点火,处处冒烟”,被人们戏称为“黑三角”。据此完成第19~20题。

19.在资源开发初期,当地适合发展( )

A.食品工业 B.高耗能工业

C.农产品加工工业 D.高技术工业

20.近年来,在“黑三角”教训之后,该地区逐渐形成下图所示的发展模式。有关该模式的说法,正确的是( )

①实现了环境保护和经济增长的双重效益 ②增加了生产成本,降低了效益 ③延长了产业链,加强了对当地资源开发和利用的广度和深度 ④扩大了污染范围和污染物的来源

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

煤炭占我国能源生产和消费的比例较高。为化解煤炭产能过剩和石油主要依赖进口等矛盾,我国大力发展煤制油技术和产业,成功解决了煤制油过程中高耗水、高污染和转换效率低等问题。目前已在内蒙古、山西、宁夏、陕西、新疆、贵州等地布局了一批煤制油企业,据此完成第21~22题。

21.在地表水匮乏地区,煤制油企业长期用水宜采用的方式是( )

A.循环用水 B.开发地下水

C.远程调水 D.建地下水窖

22.发展煤制油产业可以( )

A.解决我国能源不足的问题

B.减少我国对新能源开发的压力

C.促进我国煤炭产业的绿色转型升级

D.增强我国主导国际石油市场的能力

棕地是指废弃或半废弃的前工业和商业用地与设施。德国东北部的卢萨蒂亚地区,19—20世纪采矿业发展迅速,20世纪90年代矿区纷纷关闭,形成一系列棕地。2000年起,德国对该地区进行棕地整治,具体措施包括回填矿坑,恢复森林,建设人工湖,开发新型居住区,发展工业旅游。据此完成第23~25题。

23.卢萨蒂亚棕地的形成原因主要是( )

A.人口锐减 B.资源耗竭

C.产业升级 D.生态恶化

24.德国整治卢萨蒂亚棕地的首要任务是( )

A.改善生态环境 B.优化交通布局

C.发展旅游产业 D.促进商业发展

25.下列城市中,最适合借鉴卢萨蒂亚棕地整治模式的是( )

A.甘肃敦煌 B.福建厦门

C.辽宁鞍山 D.湖北武汉

二、综合题(共50分)

26.(10分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 “锈带”通常是指以制造业为经济支柱的美国东北部地区,底特律、匹兹堡、克利夫兰和芝加哥等工业城市均在这一地区。20世纪70—80年代,随着经济发展格局的变化,“锈带”地区工厂大量倒闭,失业率迅速上升,被遗弃的工厂设备锈迹斑斑。从20世纪80年代中后期开始,“锈带”地区经历了艰苦的产业转型过程,“锈带复兴”于20世纪90年代中期基本完成。

材料二 下图为五大湖附近的工业分布图。

(1)五大湖南部沿岸地区是美国最大的工业区,其工业发展的有利条件有哪些

(2)简析湖泊对图示地区经济发展的影响。

(3)根据材料分析匹兹堡为了重新崛起所采取的措施。

27.(14分)阅读材料,完成下列各题。

据监测结果,广西有石山面积8.33万平方千米,约占该省级行政区面积的35%。其中,已经石漠化的土地达230多万公顷,潜在石漠化土地180多万公顷。

(1)广西是我国石漠化问题最严重的地区之一,结合区域自然特征试分析产生石漠化的原因。

(2)石漠化对地区生态、社会经济发展有何危害

(3)结合对土地退化问题的理解,你认为应如何遏制广西地区石漠化的蔓延

28.(14分)读山西省的相关图表资料,完成下列各题。

(1)从位置、地形、气候方面,概述山西省的自然条件。

山西省2006年产业结构表

产业 GDP产值/亿元 对GDP增长的贡献率/% 产业比例/%

第一产业 276.6 2.7 5.8

第二产业 2 742.5 72.9 57.8

第三产业 1 727.4 24.4 36.4

2006年山西省GDP达到4 746.5亿元,轻重工业的比例为5.7∶94.3,以煤炭开采和加工利用为主的产业占到工业总产值的70%以上

(2)据表分析2006年山西省经济的特点。

(3)根据上述图表资料,你认为山西省存在哪些生态环境问题

(4)根据上述图表资料,分析山西省应怎样调整产业结构才能实现资源型经济转型。

29.(12分)阅读材料,完成下列各题。

材料一 包兰铁路全长990千米,其中有140千米在沙漠中穿行。包兰铁路建成通车后,风沙对铁路的危害非常严重。在治沙过程中,老一代治沙人根据腾格里沙漠的特殊环境,创造了用草方格固定沙丘的做法,保障了铁路的安全。

材料二 包兰铁路部分路段示意图和某观测断面剖面示意图。

甲

材料三 “新型材料及复合方法固定流动沙丘绿化项目”是将具有含水、辐射保温等功能的砂砖铺设成条带状,在条带间种植适宜的草种和灌木,如图乙所示。

乙

(1)描述图甲观测断面处的地表环境特点。

(2)说出该地区冬季盛行风的风向,并分析其形成过程。

(3)说明图乙中条带状砂砖的作用。

答案与解析

答案:1.D 2.C

解析:第1题,从自然条件看,两个三角洲纬度不同,因此热量条件不同。图乙所示珠江三角洲纬度较低,热量条件较好。第2题,两个三角洲所在地区地势低平,降水多,因此都发展了淡水养殖业。

答案:3.B 4.C

解析:第3题,甲地区农业是内蒙古草原的畜牧业,该地区位于降水较少的半干旱地区,不适合种植谷物,但适合发展畜牧业;乙地区的农业为水稻种植业,该地区降水丰富,热量充足,适宜水稻种植。因此,形成

甲、乙生产方式差异的最主要环境因素是气候。第4题,甲、丙均位于我国干旱半干旱区,主要的生态环境问题是土地沙化。

C.③④ D.①④

答案:5.C 6.B

解析:第5题,图中甲处土壤侵蚀强度明显大于丁处。结合丁处位于德干高原,地势平坦,降水较少,以及甲位于山地迎风坡而降水量大,可知影响两地土壤侵蚀强度差异的主要因素有地形和降水量。第6题,甲地区土壤侵蚀强度大,为山地地形,降水量大,故可采取将坡耕地改为水平梯田、造林种草等措施防治土壤侵蚀。

答案:7.D 8.B

解析:第7题,从图中可以看出,辽宁、四川两省级行政区资源丰富,但GDP增幅低于全国平均水平,与“资源诅咒”命题相符。第8题,山西省可通过延长产业链,提高产品附加值,优化产业结构,大力发展第三产业和高新技术产业,来促进经济的可持续发展。

答案:9.B 10.A 11.B

解析:第9题,读图分析可知,木兰围场位于河北省东北部,邻近内蒙古高原,受夏季风的影响,围场东部地区降水较多,水分充足,山区和山麓地带多森林的分布,大兴安岭以西的内蒙古地区,受夏季风的影响较小,降水较少,多发育草原和荒漠。因此才会在木兰围场出现沙、草、林并存的现象。第10题,从地理位置来看,木兰围场位于河北省东北部,处于半湿润与半干旱地区的过渡地带,处于荒漠化的边缘地带,围场地区的森林、草原、湿地,可以起到防风固沙、保护农田的作用。第11题,木兰围场生态可持续发展的措施是设立森林草原自然保护区;推进“林—药”等立体经营方式,提高知名度,吸引大量游客,属于经济可持续发展的措施;扩大耕地面积,提高粮食产量,不符合可持续发展的原则。

答案:12.A 13.C

解析:第12题,从图中可看出,大台田治理模式土层开挖面积大,水分蒸发快,是其表层土壤含水率低的主要原因。第13题,从图中可看出,大台田治理模式,土层开挖面积大,一次降水后,表层土壤含水率最高。

答案:14.A 15.B 16.C

解析:第14题,由图可知,水分蒸发会使盐分向地表集聚,蒸发量越大,地表盐分含量越高。华北地区春季气温回升快,降水少,蒸发旺盛,容易导致盐分向地表集聚,从而导致土壤盐碱化。第15题,由上题分析可知,土壤盐碱化的形成与土壤中水盐运动有关。在农业生产的灌溉过程中,大水漫灌、只灌不排容易导致地下水位上升,在干旱的季节由于蒸发强烈,盐分容易向地表积聚,形成土壤盐碱化。第16题,土壤盐碱化使土壤通气性、透水性变差,土壤板结变硬,影响农作物的生长,使产量降低,但不会导致物种的减少;水土流失的强度与降水强度、地形和植被覆盖率等因素有关,与土壤盐碱化无关;由于土壤板结,土壤透水性变差,所以地下水位不一定会下降。

答案:17.C 18.B

解析:第17题,从图中“农作物侵入牧区”造成的后果来看,该区域面临的主要环境问题是土地荒漠化。第18题,据图分析可知,“人口增长过快”是造成图示区域土地荒漠化的根源。

答案:19.B 20.D

解析:第19题,由题干材料可知,该地区煤炭资源丰富,开发初期适合发展高耗能工业。第20题,该发展模式对资源进行深加工,对废弃物进行再利用,实现了环境保护和经济增长的双重效益,体现了清洁生产过程,延长了产业链,加强了对当地资源开发利用的广度和深度,体现了“资源—产品—废弃物—再生资源”的循环经济过程。

答案:21.A 22.C

解析:第21题,一般而言,地表水匮乏地区气候干旱,因此水资源成为人类活动的限制性因素。虽然我国解决了煤制油过程中的高耗水问题,但水资源短缺与耗水量大的矛盾依然存在,循环用水可以实现水资源的重复利用,适用于长期用水。第22题,由材料可知,我国成功解决了煤制油过程中高耗水、高污染和转换效率低等问题。发展煤制油产业,可以减轻煤炭资源利用过程中产生的污染问题,有利于促进我国煤炭产业的绿色转型升级。由于煤制油并没有增加我国能源总量,因而不能解决我国能源不足的问题,不会减少我国对新能源开发的压力,也不会增强我国主导国际石油市场的能力,我国仍然需要大量进口石油。

答案:23.B 24.A 25.C

解析:第23题,由材料可知,该地的棕地是随着矿产资源的枯竭而形成的,故选B项。第24题,随着棕地的形成,该地生态环境恶化,综合整治过程中回填矿坑,恢复森林,建设人工湖,都是进行生态环境的改善,故选A项。第25题,辽宁鞍山为我国铁矿石产地,适宜借鉴卢萨蒂亚棕地整治模式,故选C项。

答案:(1)煤、铁资源丰富;有五大湖和大西洋便利的水运条件;第二次技术革命的推动作用;欧洲殖民者的最早落脚点,开发较早。

(2)①为农业灌溉、工业生产、居民生活提供水源;②提供廉价、便捷的水运条件;③提供大量水产品。

(3)调整工业布局和产业结构,大力发展新兴工业和第三产业;发展科技,促进产业升级;改善交通,治理污染,改善地区投资环境。

解析:第(1)题,主要考查美国东北部地区发展的区位条件,应注意从材料和图中提取信息,并结合教材相关知识进行分析。第(2)题,湖泊作为自然水面,为区域发展提供水源和航运条件。第(3)题,根据所学知识可知,20世纪80年代以后,匹兹堡大力发展科技,调整产业结构,促进区域经济的发展。从20世纪90年代开始,匹兹堡经济复苏,进入再生阶段。

答案:(1)自然原因:本区岩溶地貌发育,石山面积广大,成土速度缓慢,植被覆盖率低;属亚热带季风气候区,降水集中,多暴雨。

人为原因:石山区人口不断增多,毁林开垦、过度樵采、烧山、放牧、乱采石矿等人为破坏严重,致使有限的石山森林遭受破坏,水土流失严重,出现严重的石质荒漠化。

(2)石漠化导致生态恶化,生存条件逐渐丧失,不利于经济社会的可持续发展;导致自然灾害频繁发生,威胁石山区人民群众的生产、生活和生命财产安全;石漠化引起的生态恶化加剧了贫困,阻碍了区域经济的发展;石漠化带来的泥沙淤积,成为红水河梯级电站的重大忧患。

(3)生物措施与工程措施相结合,大力实施退耕还林还草工程;采取综合措施,多途径解决石山区的能源问题;控制人口增长与生态移民相结合;调整农业生产结构,调节农、林、牧用地之间的关系。

解析:本题是对我国西北地区土地退化的地区性生态环境问题的延伸、迁移与运用。土地退化在我国西北地区表现为土地沙化,在西南地区表现为石漠化,其产生与当地的地貌形态及不合理的人类活动有关,其危害类似于水土流失造成的危害,其整治措施应针对其产生原因提出。

答案:(1)山西省位于太行山以西,黄河以东、以北,长城以南;地形以黄土高原为主,中部为河谷(汾河谷地);气候属于温带季风气候。

(2)2006年山西省经济特点:山西第一产业较为薄弱,第三产业比例低,以第二产业为主;工业以重工业为主,轻工业较为薄弱;煤炭开采和加工利用为主的产业成为经济的支柱产业。

(3)山西省位于黄土高原,水土流失严重,同时煤炭开采引起大面积地表下沉和塌陷;以煤炭为主的生产和消费结构造成大气和水源的严重污染。

(4)加快产业结构的调整,协调三大产业的发展,对原有的重化工业进行调整,使其产品向深加工、高附加值方向发展;大力发展农业、轻纺工业、高新技术产业和旅游业,降低重化工业比例;推进节能减排,发展循环经济,改善生态环境,走可持续发展的道路。

解析:第(1)题,根据图示信息,结合所学知识进行总结。第(2)题,根据表中三大产业的比例及变化分析。第(3)题,煤炭开采可造成水土流失和地表下沉,煤炭消费可以造成大气和水污染。第(4)题,从煤炭深加工、发展第三产业、发展循环经济等方面分析。

答案:(1)地势西北高东南低;地表干旱缺水;沙漠广布,植被稀疏。

(2)西北风。冬春季节,亚欧大陆气温低,空气下沉,近地面形成高压中心,近地面空气以高压为中心顺时针辐散,该地区位于高压中心的东南部,故为西北风。

(3)砂砖夜晚吸收露珠,并且保温,为沙丘上的植被生长提供水分和热量,有利于固沙植物生长;同时砂砖增加地表粗糙程度,降低风速,拦截沙源,固阻沙流,可以阻止沙丘流动。

解析:第(1)题,地表环境可从地形、地势、植被、土壤、水文等方面分析。第(2)题,从图中位置可知,该地位于亚洲高压的东南部,冬季盛行西北风。第(3)题,从材料中的“具有含水、辐射保温等功能”可知,砂砖可以为植物生长提供水分、热量,从增加地面粗糙度、降低风速等方面分析其固沙作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)