2022年江西省中考语文二轮复习:课外古诗歌鉴赏(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年江西省中考语文二轮复习:课外古诗歌鉴赏(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 274.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 17:17:13 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

课外古诗词鉴赏

以往几年江西中考古诗词的考题,考查的主要是对古诗词内容的理解与赏析,并且两题都为选择题,分值共4分。2021年中考改革,课外古诗词的鉴赏变更为一道选择题和一道解答题,分值不变,每题各2分。

选择题仍旧考查对古诗词内容的理解,解答题则暂时以考查诗歌表达的情感为主。

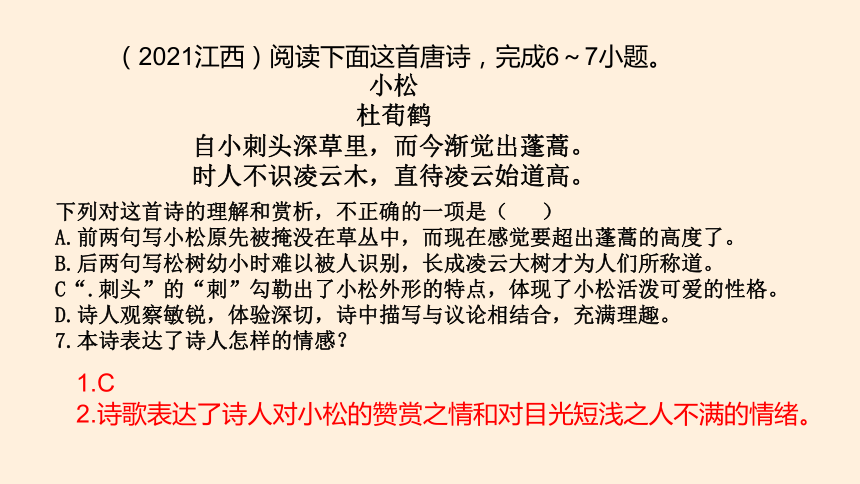

(2021江西)阅读下面这首唐诗,完成6~7小题。

小松

杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句写小松原先被掩没在草丛中,而现在感觉要超出蓬蒿的高度了。

B.后两句写松树幼小时难以被人识别,长成凌云大树才为人们所称道。

C“.刺头”的“刺”勾勒出了小松外形的特点,体现了小松活泼可爱的性格。

D.诗人观察敏锐,体验深切,诗中描写与议论相结合,充满理趣。

7.本诗表达了诗人怎样的情感?

1.C

2.诗歌表达了诗人对小松的赞赏之情和对目光短浅之人不满的情绪。

对所给出的古诗词内容进行理解,并选出对古诗词的内容理解正确或不正确的一项。

理解的内容有针对整首诗词的,也有针对几句诗词或者一句诗词的。

考点一:古诗词内容的理解

(一)结合诗词的题材

根据题材,古诗词的主要分类有:送别诗、边塞诗、写景抒情诗、羁旅闺怨诗、托物言志诗、爱国诗、怀古诗等。

1.送别诗:诗中多表达依依不舍的留念、情深意长的勉励、坦陈心志的告白、别后情境的想念、担忧与对友人的思念等。

2.边塞诗:诗中多表达建立功业的渴望、保家卫国的决心、山河沦丧的痛苦、久居边关的乡愁、塞外生活的艰辛和连年征战的惨烈、报国无门的怨愤和归家无望的哀痛等。

3.写景诗:诗的内容多涉及归隐田园、钟情山水之情,或描绘山川美景,表达热爱祖国河山之情;又或厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格等。

4.羁旅闺怨诗

(1)羁旅诗:主要表现行旅之人旅途的艰辛、寂寞以及对家乡、亲人的思念。

(2)闺怨诗:一是表现妇女对出征在外的丈夫的思念,表达对战争的厌恶或鼓励丈夫建功立业的情怀;二是表达对出门在外的丈夫的思念,表现女子的柔情别绪、忧愁伤感;三是表现宫中女子对自由被禁锢、遭人冷落的处境的怨恨,表达对自由和幸福生活的向往。

5.托物言志诗:借所咏之物表达自己的志向或品质;或表达自己对生活的思考、对人事的评价等。

6.爱国诗:通过抒发对战争的厌恶,对和平生活的向往,对劳动人民的同情,对国家命运的担忧,对统治者的不满,表达了强烈的爱国之情。

7.怀古类:悲叹怀才不遇的感慨;抒发昔盛今衰的愤慨;忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦。

(二)关注诗词的题目

古诗词中,有的题目集中而又含蓄地概括文章的内容、主旨。认真地分析题目,有时能很快地把握住所写的内容。 如李白的《送孟浩然之广陵》《渡荆门送别》。

(三)品味诗词中的关键词或诗眼

关键词最能体现古诗词丰富的内涵。如刘禹锡的《秋词》中,一个“胜”字便否定了古来的“悲秋”观念,表达了一种激越向上的感情。

“诗眼” 是指一首诗或一句诗中最精练传神、体现作者情感态度的,具有概括性、生动性或情趣性的词语。它一般是动词或形容词。如宋祁《木兰花》中的名句“红杏枝头春意闹”,其中“闹”这个字,将杏花怒放、生机勃勃之景生动形象地展现出来。

(四)研读诗词的注释

题中所给出的注释中,介绍写作背景的,可能是在暗示诗歌的思想内容;介绍相关诗句的,可能是在暗示诗歌的用典;介绍作者的,可能是在暗示诗歌的写作风格。

仔细研读注释,能够对理解诗词的相关内容及情感有帮助。

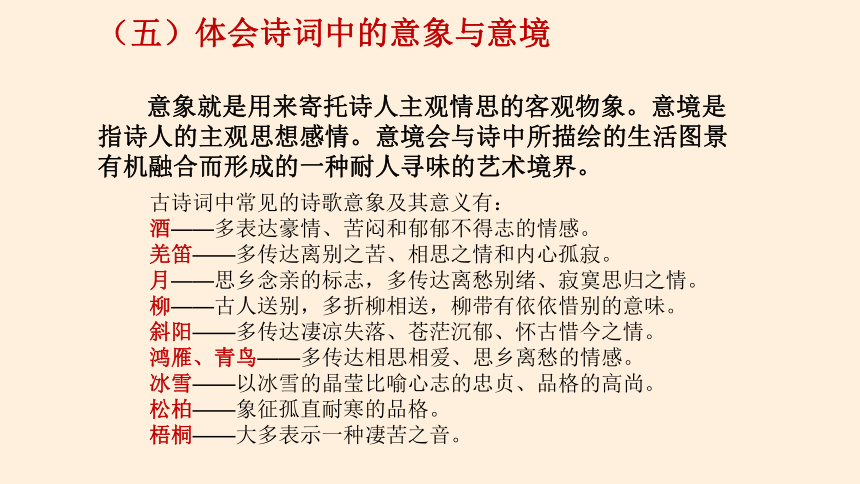

(五)体会诗词中的意象与意境

意象就是用来寄托诗人主观情思的客观物象。意境是指诗人的主观思想感情。意境会与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。

古诗词中常见的诗歌意象及其意义有:

酒——多表达豪情、苦闷和郁郁不得志的情感。

羌笛——多传达离别之苦、相思之情和内心孤寂。

月——思乡念亲的标志,多传达离愁别绪、寂寞思归之情。

柳——古人送别,多折柳相送,柳带有依依惜别的意味。

斜阳——多传达凄凉失落、苍茫沉郁、怀古惜今之情。

鸿雁、青鸟——多传达相思相爱、思乡离愁的情感。

冰雪——以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

松柏——象征孤直耐寒的品格。

梧桐——大多表示一种凄苦之音。

考点二:古诗词内容的赏析

赏析的角度有:表达方式:记叙、描写、议论、抒情。

一、记叙

记叙人物的经历或事情的发生、发展、变化过程。作用:描述过程,使事体清晰。

如白居易的《卖炭翁》:“夜来城外一尺雪,晓驾炭车碾冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。”

二、议论

如苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”一句,根据游山的感受,发出议论,表达哲理。

如杜牧的《赤壁》:“铁戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。” 后二句是议论,他不以成败论英雄,而认为历史上英雄的成功都有某种机遇,直接对历史结局提出自己的评判。

三、抒情

(一)抒情方式分类:

1.直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:直抒胸臆

直抒胸臆就是诗人在其诗作中袒露襟怀,不假掩饰地抒发激情、快意或愁绪。如白居易的《钱塘湖春行》中“最爱湖东行不足”。又如《黄鹤楼》中的“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”

(2)间接抒情,又叫委婉含蓄,诗人们往往借助多种修辞艺术,委婉地表达自己的思想感情。如李白的《送孟浩然之广陵》中“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”一句,借目送友人所乘的船直至船消失不见,含蓄地表达了诗人送别友人之后依恋怅惘之情。

间接抒情

A.情景交融或借景抒情

诗人对某种景象或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发,这种抒情方式叫借景或借物抒情。

B.托物言志

托物言志是作者借助对某种事物的刻画来含蓄地表达自己的思想感情或某种品格志向的一种手法。如王冕的《墨梅》中“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”;于谦《石灰吟》一诗中“清白”二字,不只是对所咏之物外形特点的吟咏,也是对其神韵、品格的高度概括。

C.用典

运用典故委婉表达自己的情感或志向。如《野望》中王绩用“长歌怀采薇”来表达自己想过上隐居生活的愿望。

(二)情景关系

1、以乐写乐

比如白居易的《钱塘湖春行》:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”即使诗中没有“最爱”二字,那刚刚披上春天外衣的西湖,生意昂然的西湖,在作者的字里行间已充满了爱意。“莺争”“燕啄”“绿杨”“白沙”,从动态到色彩,无处不体现诗人对西湖的独有钟情--乐景

2、以哀写哀

如:张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”此诗描写作者夜泊枫桥时的情景,属写景诗。诗中所描写的景物带有凄清萧疏孤寂特点,这正与作者的羁旅之愁相融。

3、以乐写哀

以乐景写哀,更见其哀。如杜甫的《绝句》:“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年 ”此诗作于广德二年(764),当时诗人客寓成都,亟思东归,因战乱道阻,未能成行,所以有后两句的叹息。但诗的前两句却勾画了一幅幅浓丽的春日画面,极言春光融洽。如此美景,何以思归 原来这是以乐景写哀情,体现诗人归心殷切:以客观景物与主观感受的鲜明对照,反衬诗人思乡之情更加浓厚。

4、以哀写乐

以哀景写乐,倍增其乐。如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”前两句描绘了一幅空阔静寂的画面!再加上寒雪锁江,更是平添一分凛冽。就是这样的背景,异常鲜明地衬托出安坐孤舟独自垂钓的簔笠翁的安适自若和怡然自得。

四、描写

用生动形象的语言对人物、事件、景物所作的具体描绘和刻画,使所要表现的事物鲜明突出。

描写又包含以下几大方面:

正侧结合、细节描写;

白描勾勒、虚实结合、动静结合、点面结合、声色结合等。

1.正侧面描写相结合

如白居易的《夜雪》:“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声。”作者从三个侧面来表现夜雪之大这一主题。

一,从“衾枕冷”写,写被子、枕头的冷,反衬雪之大,气温之寒,这是从触觉的角度来写。

二,从“窗户明”来写,这是视觉所见,雪越大,就越明亮,看到的越明亮,反映雪也就越大。

三,从“折竹声”来写,是听到的,雪大,积压在竹上的雪就多,竹子自然就会被压折,“折竹声”自然烘托雪大。

“夜深知雪重”从正面写夜雪之大。

2.细节描写

如张籍的《秋思》:“ 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”

诗中作者写了这样一个细节:家书将要发出时,又觉得有话要说,故“又开封”。

作者客居洛阳见秋风起,从而引起对家乡亲人无限的深切思念,所以又打开信封补写。

3.白描勾勒

白描勾勒,是指不加修饰语,通过朴实的语言描写出大概的“轮廓”,表现事物的本质,具有一种自然美。白描手法用于叙事,使人感到线条明晰,言简意真。

4.虚实结合

虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。虚与实是相对的。

虚与实的关系:

A.正反对比,以突出中心。

B.渲染烘托,以突出中心。

【例题】阅读下面宋词,回答问题。

江城子 苏轼

乙卯 正月二十日夜记梦。

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松冈。

(注:这首诗是诗人悼念亡妻王弗之作。)

【问】这首诗上下片各分两层,请从虚与实的角度分析作者表达的思想感情。

上阙写词人对亡妻的深沉的思念,写实;下阙记述梦境,抒写了词人对亡妻执着不舍的深情,写虚。上阙记实,下阙记梦,虚实结合,衬托出对亡妻的思念,加深全词的悲伤基调。

5.动静结合

动静结合是一种常用的描写景物、创设意境手法。

艺术创作离不开动态描写和静态描写,特别是在一些山水诗中,往往有静景,如山、月等;动景,如水流、风摇等等。据侧重点的不同,作者有时只写动景或静景,有时动静景兼写,有时为写静景而以写动景来衬托,有时为写动景而以写静景来衬托。

【例题】阅读下面的唐诗,回答问题。

山居秋暝 王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

【问】分析这首诗颔联和颈联所用的艺术手法。

【分析】这首诗对景物的刻画细致入微,既有自然风景图,又有田园生活图。诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

颔联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

颈联是诗人用“竹喧”烘托山静,是所闻,用“莲动”衬托水幽,是所见,见闻交错,“喧”幽互衬,颇具艺术感染力。

(二)修辞方法

比喻、拟人、对偶、夸张、反复、设问、反问、借代等。

(二)修辞方法

比喻、拟人、对偶、夸张、反复、设问、反问、借代等。

1.阅读下面这首词,完成下列小题。 临江仙① [宋]元好问 李辅之在齐州②,予客济源③,辅之有和。 荷叶荷花何处好?大明湖上新秋。红妆翠盖木兰舟。江山如画里,人物更风流。 千里故人千里月,三年孤负欢游。一尊白酒寄离愁。殷勤桥下水,几日到东州!【注】

①1235年秋,词人从济源到齐州,与李辅之两次畅游大明湖。这首词大概写于1238年,当时词人正准备携家由济源回山西太原。②齐州:地名,与词中的“东州”均指今山东济南。③济源:地名,今属河南。

(1)下列对词的内容理解不正确的一项是( )A. 词的两片所写既不同时也不同地,时隔三年人距千里,既有欢快的回忆,也有深沉的怀念。B. 上片前三句以“红妆”应“荷花”,“翠盖”应“荷叶”,突出了大明湖新秋的景物特点。C. “江山如画里,人物更风流”是对上片的总结,写出了景物的美好,人物的得意。D. 下片一反上片欢聚融洽的气氛,转写分离的愁苦和词人急于乘舟奔赴东州的心情。

(2)请赏析词的下片“殷勤桥下水,几日到京州”一句的表达效果。

【解析】1.D “殷勤桥下水,几日到东州!”表达的是作者希望桥下“殷勤”的流水能将自己内心的“离愁”带到东州去。

【解析】2.“殷勤桥下水,几日到东州!”中的“殷勤”二字,运用了拟人的修辞手法,将流水赋予人的情感,表达了作者希望桥下的流水能将自己内心的“离愁”带到东州去的愿望。

2.阅读下面古诗,完成问题。(每小题2分,共4分)

山 行 [唐]项斯

青枥①林深亦有人,一渠流水数家分。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。

蒸茗气从茅舍出,缲丝声隔竹篱闻。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。

[注释] ①枥:同“栎”,落叶乔木。

(1)下列对诗歌内容理解不正确的一项是 ( )

A.诗歌描写了诗人山行时在村里村外的所见所闻。

B.首联呈现了一幅恬美、和谐的山村图,其中有景,有人,有村落。

C.颔联描绘了奇峰倒影的美姿和群鹿竞奔的景象。

D.颈联描写了烘茶的过程与抽丝的声音,展现出农事繁忙的景象。

(2)诗歌尾联表达了作者怎样的思想感情?

【解析】1.D 颈联描写了茅舍飘出的烘茶蒸茗的气味和隔着竹篱传来的缫丝声,并未直接描写烘茶的过程。

【解析】2.诗歌结尾流露出了诗人归隐山林的思想感情。

3.阅读下面的词,完成问题。(每小题2分,共4分)

春光好 欧阳炯

天初暖,日初长。好春光。万汇此时皆得意,竞芬芳。

笋迸苔钱嫩绿,花偎雪坞浓香。谁把金丝裁剪却,挂斜阳

(1)下列对词的内容理解有误的一项是 ( )

A.全词皆写春光,上片写特定环境的春景,下片写对春天总的印象。

B.“万汇此时皆得意,竞芬芳”写出了万物在春风的吹拂下争奇斗艳的景象。

C.“笋迸苔钱嫩绿”的意思是春雨之后新笋从点点如钱的绿苔地迸发出来。

D.词的下片后两句描绘了早春园林夕照的美景。

(2)请从抒情的角度来分析全词表现了作者怎样的思想感情。

【解析】1.A 上片写天气、时长、万汇,是总写春天的特点,下片描写笋、苔钱、花、柳条、斜阳,是对春天的景象作详细描绘,

【解析】2.欧阳炯的这首《春光好》,描写早春的景色,作者抓住最能体现早春特点的景物来描写,笋、苔钱、花、柳条,无不展现春天生机勃勃的风采,运用了借景抒情的手法,表达作者对春天到来的喜爱之情。

4.阅读下面这首词,然后回答问题。

朝中措·平山堂[注]

[宋]欧阳修

平山栏槛倚晴空,山色有无中。手种堂前垂柳,别来几度春风?

文章太守,挥毫万字,一饮千钟。行乐直须年少,尊前看取衰翁。

【注】此词作于宋仁宗嘉祐元年(1056)。庆历八年(1048),欧阳修任扬州太守,在扬州城西北五里处的大明寺西侧蜀岗中峰上,修建了一座“平山堂”。之后不到一年,便离开扬州,移任颍州。嘉祐元年,与欧阳修交往甚密的刘敞被任命为扬州太守,欧阳修给他饯行,在告别的宴会上,作了这首《朝中措》相送。

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“山色有无中”写词人凭栏远眺的情景,重重青山,迷迷蒙蒙,时隐时现,若有若无。

B.词人在平山堂前种下杨柳,移任这几年中,可以说,杨柳的枝枝叶叶都牵动着词人的心。

C.本词栩栩如生地刻画了一个一边挥毫,一边畅饮,风流儒雅、豪放达观的太守形象。

D.饯别宴前,词人面对知己,一段人生感慨,不禁冲口而出。“行乐直须年少,尊前看取衰翁”两句抒发了人生易老,必须及时行乐的消极思想,令人感到消沉。

8.请从虚实角度对这首词进行赏析。

【答案】D “抒发了人生易老,必须及时行乐的消极思想”错。本词豪迈之气通篇流贯,最后两句并不令人感到低沉,反而有一股苍凉郁勃的情绪奔泻而出,涤荡着人的心灵。

【答案】本词虚实结合。虚写部分追忆起过去的豪迈生活:亲手种植杨柳,挥笔著书赋文万字,宴会上千杯不醉。实写饯别宴上劝慰友人把酒言欢,豪情壮阔的场景。全词抒发了词人“意在山水之间”的情感。

课外古诗词鉴赏

以往几年江西中考古诗词的考题,考查的主要是对古诗词内容的理解与赏析,并且两题都为选择题,分值共4分。2021年中考改革,课外古诗词的鉴赏变更为一道选择题和一道解答题,分值不变,每题各2分。

选择题仍旧考查对古诗词内容的理解,解答题则暂时以考查诗歌表达的情感为主。

(2021江西)阅读下面这首唐诗,完成6~7小题。

小松

杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.前两句写小松原先被掩没在草丛中,而现在感觉要超出蓬蒿的高度了。

B.后两句写松树幼小时难以被人识别,长成凌云大树才为人们所称道。

C“.刺头”的“刺”勾勒出了小松外形的特点,体现了小松活泼可爱的性格。

D.诗人观察敏锐,体验深切,诗中描写与议论相结合,充满理趣。

7.本诗表达了诗人怎样的情感?

1.C

2.诗歌表达了诗人对小松的赞赏之情和对目光短浅之人不满的情绪。

对所给出的古诗词内容进行理解,并选出对古诗词的内容理解正确或不正确的一项。

理解的内容有针对整首诗词的,也有针对几句诗词或者一句诗词的。

考点一:古诗词内容的理解

(一)结合诗词的题材

根据题材,古诗词的主要分类有:送别诗、边塞诗、写景抒情诗、羁旅闺怨诗、托物言志诗、爱国诗、怀古诗等。

1.送别诗:诗中多表达依依不舍的留念、情深意长的勉励、坦陈心志的告白、别后情境的想念、担忧与对友人的思念等。

2.边塞诗:诗中多表达建立功业的渴望、保家卫国的决心、山河沦丧的痛苦、久居边关的乡愁、塞外生活的艰辛和连年征战的惨烈、报国无门的怨愤和归家无望的哀痛等。

3.写景诗:诗的内容多涉及归隐田园、钟情山水之情,或描绘山川美景,表达热爱祖国河山之情;又或厌弃官场黑暗,抒发闲适情调,表达自己决不同流合污的高洁品格等。

4.羁旅闺怨诗

(1)羁旅诗:主要表现行旅之人旅途的艰辛、寂寞以及对家乡、亲人的思念。

(2)闺怨诗:一是表现妇女对出征在外的丈夫的思念,表达对战争的厌恶或鼓励丈夫建功立业的情怀;二是表达对出门在外的丈夫的思念,表现女子的柔情别绪、忧愁伤感;三是表现宫中女子对自由被禁锢、遭人冷落的处境的怨恨,表达对自由和幸福生活的向往。

5.托物言志诗:借所咏之物表达自己的志向或品质;或表达自己对生活的思考、对人事的评价等。

6.爱国诗:通过抒发对战争的厌恶,对和平生活的向往,对劳动人民的同情,对国家命运的担忧,对统治者的不满,表达了强烈的爱国之情。

7.怀古类:悲叹怀才不遇的感慨;抒发昔盛今衰的愤慨;忧国伤时,揭露统治者的昏庸腐朽,同情下层人民的疾苦。

(二)关注诗词的题目

古诗词中,有的题目集中而又含蓄地概括文章的内容、主旨。认真地分析题目,有时能很快地把握住所写的内容。 如李白的《送孟浩然之广陵》《渡荆门送别》。

(三)品味诗词中的关键词或诗眼

关键词最能体现古诗词丰富的内涵。如刘禹锡的《秋词》中,一个“胜”字便否定了古来的“悲秋”观念,表达了一种激越向上的感情。

“诗眼” 是指一首诗或一句诗中最精练传神、体现作者情感态度的,具有概括性、生动性或情趣性的词语。它一般是动词或形容词。如宋祁《木兰花》中的名句“红杏枝头春意闹”,其中“闹”这个字,将杏花怒放、生机勃勃之景生动形象地展现出来。

(四)研读诗词的注释

题中所给出的注释中,介绍写作背景的,可能是在暗示诗歌的思想内容;介绍相关诗句的,可能是在暗示诗歌的用典;介绍作者的,可能是在暗示诗歌的写作风格。

仔细研读注释,能够对理解诗词的相关内容及情感有帮助。

(五)体会诗词中的意象与意境

意象就是用来寄托诗人主观情思的客观物象。意境是指诗人的主观思想感情。意境会与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。

古诗词中常见的诗歌意象及其意义有:

酒——多表达豪情、苦闷和郁郁不得志的情感。

羌笛——多传达离别之苦、相思之情和内心孤寂。

月——思乡念亲的标志,多传达离愁别绪、寂寞思归之情。

柳——古人送别,多折柳相送,柳带有依依惜别的意味。

斜阳——多传达凄凉失落、苍茫沉郁、怀古惜今之情。

鸿雁、青鸟——多传达相思相爱、思乡离愁的情感。

冰雪——以冰雪的晶莹比喻心志的忠贞、品格的高尚。

松柏——象征孤直耐寒的品格。

梧桐——大多表示一种凄苦之音。

考点二:古诗词内容的赏析

赏析的角度有:表达方式:记叙、描写、议论、抒情。

一、记叙

记叙人物的经历或事情的发生、发展、变化过程。作用:描述过程,使事体清晰。

如白居易的《卖炭翁》:“夜来城外一尺雪,晓驾炭车碾冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。”

二、议论

如苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”一句,根据游山的感受,发出议论,表达哲理。

如杜牧的《赤壁》:“铁戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。” 后二句是议论,他不以成败论英雄,而认为历史上英雄的成功都有某种机遇,直接对历史结局提出自己的评判。

三、抒情

(一)抒情方式分类:

1.直接抒情和间接抒情。

(1)直接抒情:直抒胸臆

直抒胸臆就是诗人在其诗作中袒露襟怀,不假掩饰地抒发激情、快意或愁绪。如白居易的《钱塘湖春行》中“最爱湖东行不足”。又如《黄鹤楼》中的“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”

(2)间接抒情,又叫委婉含蓄,诗人们往往借助多种修辞艺术,委婉地表达自己的思想感情。如李白的《送孟浩然之广陵》中“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”一句,借目送友人所乘的船直至船消失不见,含蓄地表达了诗人送别友人之后依恋怅惘之情。

间接抒情

A.情景交融或借景抒情

诗人对某种景象或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中,通过描写此景此物予以抒发,这种抒情方式叫借景或借物抒情。

B.托物言志

托物言志是作者借助对某种事物的刻画来含蓄地表达自己的思想感情或某种品格志向的一种手法。如王冕的《墨梅》中“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”;于谦《石灰吟》一诗中“清白”二字,不只是对所咏之物外形特点的吟咏,也是对其神韵、品格的高度概括。

C.用典

运用典故委婉表达自己的情感或志向。如《野望》中王绩用“长歌怀采薇”来表达自己想过上隐居生活的愿望。

(二)情景关系

1、以乐写乐

比如白居易的《钱塘湖春行》:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”即使诗中没有“最爱”二字,那刚刚披上春天外衣的西湖,生意昂然的西湖,在作者的字里行间已充满了爱意。“莺争”“燕啄”“绿杨”“白沙”,从动态到色彩,无处不体现诗人对西湖的独有钟情--乐景

2、以哀写哀

如:张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”此诗描写作者夜泊枫桥时的情景,属写景诗。诗中所描写的景物带有凄清萧疏孤寂特点,这正与作者的羁旅之愁相融。

3、以乐写哀

以乐景写哀,更见其哀。如杜甫的《绝句》:“江碧鸟逾白,山青花欲燃。今春看又过,何日是归年 ”此诗作于广德二年(764),当时诗人客寓成都,亟思东归,因战乱道阻,未能成行,所以有后两句的叹息。但诗的前两句却勾画了一幅幅浓丽的春日画面,极言春光融洽。如此美景,何以思归 原来这是以乐景写哀情,体现诗人归心殷切:以客观景物与主观感受的鲜明对照,反衬诗人思乡之情更加浓厚。

4、以哀写乐

以哀景写乐,倍增其乐。如柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”前两句描绘了一幅空阔静寂的画面!再加上寒雪锁江,更是平添一分凛冽。就是这样的背景,异常鲜明地衬托出安坐孤舟独自垂钓的簔笠翁的安适自若和怡然自得。

四、描写

用生动形象的语言对人物、事件、景物所作的具体描绘和刻画,使所要表现的事物鲜明突出。

描写又包含以下几大方面:

正侧结合、细节描写;

白描勾勒、虚实结合、动静结合、点面结合、声色结合等。

1.正侧面描写相结合

如白居易的《夜雪》:“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声。”作者从三个侧面来表现夜雪之大这一主题。

一,从“衾枕冷”写,写被子、枕头的冷,反衬雪之大,气温之寒,这是从触觉的角度来写。

二,从“窗户明”来写,这是视觉所见,雪越大,就越明亮,看到的越明亮,反映雪也就越大。

三,从“折竹声”来写,是听到的,雪大,积压在竹上的雪就多,竹子自然就会被压折,“折竹声”自然烘托雪大。

“夜深知雪重”从正面写夜雪之大。

2.细节描写

如张籍的《秋思》:“ 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”

诗中作者写了这样一个细节:家书将要发出时,又觉得有话要说,故“又开封”。

作者客居洛阳见秋风起,从而引起对家乡亲人无限的深切思念,所以又打开信封补写。

3.白描勾勒

白描勾勒,是指不加修饰语,通过朴实的语言描写出大概的“轮廓”,表现事物的本质,具有一种自然美。白描手法用于叙事,使人感到线条明晰,言简意真。

4.虚实结合

虚实结合就是把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。虚与实是相对的。

虚与实的关系:

A.正反对比,以突出中心。

B.渲染烘托,以突出中心。

【例题】阅读下面宋词,回答问题。

江城子 苏轼

乙卯 正月二十日夜记梦。

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年断肠处,明月夜,短松冈。

(注:这首诗是诗人悼念亡妻王弗之作。)

【问】这首诗上下片各分两层,请从虚与实的角度分析作者表达的思想感情。

上阙写词人对亡妻的深沉的思念,写实;下阙记述梦境,抒写了词人对亡妻执着不舍的深情,写虚。上阙记实,下阙记梦,虚实结合,衬托出对亡妻的思念,加深全词的悲伤基调。

5.动静结合

动静结合是一种常用的描写景物、创设意境手法。

艺术创作离不开动态描写和静态描写,特别是在一些山水诗中,往往有静景,如山、月等;动景,如水流、风摇等等。据侧重点的不同,作者有时只写动景或静景,有时动静景兼写,有时为写静景而以写动景来衬托,有时为写动景而以写静景来衬托。

【例题】阅读下面的唐诗,回答问题。

山居秋暝 王维

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

【问】分析这首诗颔联和颈联所用的艺术手法。

【分析】这首诗对景物的刻画细致入微,既有自然风景图,又有田园生活图。诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

颔联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

颈联是诗人用“竹喧”烘托山静,是所闻,用“莲动”衬托水幽,是所见,见闻交错,“喧”幽互衬,颇具艺术感染力。

(二)修辞方法

比喻、拟人、对偶、夸张、反复、设问、反问、借代等。

(二)修辞方法

比喻、拟人、对偶、夸张、反复、设问、反问、借代等。

1.阅读下面这首词,完成下列小题。 临江仙① [宋]元好问 李辅之在齐州②,予客济源③,辅之有和。 荷叶荷花何处好?大明湖上新秋。红妆翠盖木兰舟。江山如画里,人物更风流。 千里故人千里月,三年孤负欢游。一尊白酒寄离愁。殷勤桥下水,几日到东州!【注】

①1235年秋,词人从济源到齐州,与李辅之两次畅游大明湖。这首词大概写于1238年,当时词人正准备携家由济源回山西太原。②齐州:地名,与词中的“东州”均指今山东济南。③济源:地名,今属河南。

(1)下列对词的内容理解不正确的一项是( )A. 词的两片所写既不同时也不同地,时隔三年人距千里,既有欢快的回忆,也有深沉的怀念。B. 上片前三句以“红妆”应“荷花”,“翠盖”应“荷叶”,突出了大明湖新秋的景物特点。C. “江山如画里,人物更风流”是对上片的总结,写出了景物的美好,人物的得意。D. 下片一反上片欢聚融洽的气氛,转写分离的愁苦和词人急于乘舟奔赴东州的心情。

(2)请赏析词的下片“殷勤桥下水,几日到京州”一句的表达效果。

【解析】1.D “殷勤桥下水,几日到东州!”表达的是作者希望桥下“殷勤”的流水能将自己内心的“离愁”带到东州去。

【解析】2.“殷勤桥下水,几日到东州!”中的“殷勤”二字,运用了拟人的修辞手法,将流水赋予人的情感,表达了作者希望桥下的流水能将自己内心的“离愁”带到东州去的愿望。

2.阅读下面古诗,完成问题。(每小题2分,共4分)

山 行 [唐]项斯

青枥①林深亦有人,一渠流水数家分。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。

蒸茗气从茅舍出,缲丝声隔竹篱闻。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。

[注释] ①枥:同“栎”,落叶乔木。

(1)下列对诗歌内容理解不正确的一项是 ( )

A.诗歌描写了诗人山行时在村里村外的所见所闻。

B.首联呈现了一幅恬美、和谐的山村图,其中有景,有人,有村落。

C.颔联描绘了奇峰倒影的美姿和群鹿竞奔的景象。

D.颈联描写了烘茶的过程与抽丝的声音,展现出农事繁忙的景象。

(2)诗歌尾联表达了作者怎样的思想感情?

【解析】1.D 颈联描写了茅舍飘出的烘茶蒸茗的气味和隔着竹篱传来的缫丝声,并未直接描写烘茶的过程。

【解析】2.诗歌结尾流露出了诗人归隐山林的思想感情。

3.阅读下面的词,完成问题。(每小题2分,共4分)

春光好 欧阳炯

天初暖,日初长。好春光。万汇此时皆得意,竞芬芳。

笋迸苔钱嫩绿,花偎雪坞浓香。谁把金丝裁剪却,挂斜阳

(1)下列对词的内容理解有误的一项是 ( )

A.全词皆写春光,上片写特定环境的春景,下片写对春天总的印象。

B.“万汇此时皆得意,竞芬芳”写出了万物在春风的吹拂下争奇斗艳的景象。

C.“笋迸苔钱嫩绿”的意思是春雨之后新笋从点点如钱的绿苔地迸发出来。

D.词的下片后两句描绘了早春园林夕照的美景。

(2)请从抒情的角度来分析全词表现了作者怎样的思想感情。

【解析】1.A 上片写天气、时长、万汇,是总写春天的特点,下片描写笋、苔钱、花、柳条、斜阳,是对春天的景象作详细描绘,

【解析】2.欧阳炯的这首《春光好》,描写早春的景色,作者抓住最能体现早春特点的景物来描写,笋、苔钱、花、柳条,无不展现春天生机勃勃的风采,运用了借景抒情的手法,表达作者对春天到来的喜爱之情。

4.阅读下面这首词,然后回答问题。

朝中措·平山堂[注]

[宋]欧阳修

平山栏槛倚晴空,山色有无中。手种堂前垂柳,别来几度春风?

文章太守,挥毫万字,一饮千钟。行乐直须年少,尊前看取衰翁。

【注】此词作于宋仁宗嘉祐元年(1056)。庆历八年(1048),欧阳修任扬州太守,在扬州城西北五里处的大明寺西侧蜀岗中峰上,修建了一座“平山堂”。之后不到一年,便离开扬州,移任颍州。嘉祐元年,与欧阳修交往甚密的刘敞被任命为扬州太守,欧阳修给他饯行,在告别的宴会上,作了这首《朝中措》相送。

7.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“山色有无中”写词人凭栏远眺的情景,重重青山,迷迷蒙蒙,时隐时现,若有若无。

B.词人在平山堂前种下杨柳,移任这几年中,可以说,杨柳的枝枝叶叶都牵动着词人的心。

C.本词栩栩如生地刻画了一个一边挥毫,一边畅饮,风流儒雅、豪放达观的太守形象。

D.饯别宴前,词人面对知己,一段人生感慨,不禁冲口而出。“行乐直须年少,尊前看取衰翁”两句抒发了人生易老,必须及时行乐的消极思想,令人感到消沉。

8.请从虚实角度对这首词进行赏析。

【答案】D “抒发了人生易老,必须及时行乐的消极思想”错。本词豪迈之气通篇流贯,最后两句并不令人感到低沉,反而有一股苍凉郁勃的情绪奔泻而出,涤荡着人的心灵。

【答案】本词虚实结合。虚写部分追忆起过去的豪迈生活:亲手种植杨柳,挥笔著书赋文万字,宴会上千杯不醉。实写饯别宴上劝慰友人把酒言欢,豪情壮阔的场景。全词抒发了词人“意在山水之间”的情感。