2022年北京中考语文二轮专题复习课件:古诗词鉴赏题型分析(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年北京中考语文二轮专题复习课件:古诗词鉴赏题型分析(共53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 17:21:13 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

古诗词鉴赏

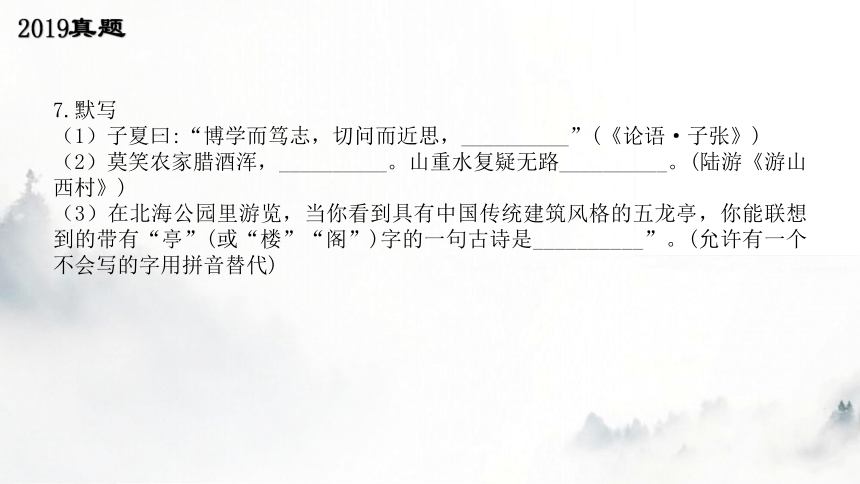

7.默写

(1)子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,__________”(《论语·子张》)

(2)莫笑农家腊酒浑,__________。山重水复疑无路__________。(陆游《游山西村》)

(3)在北海公园里游览,当你看到具有中国传统建筑风格的五龙亭,你能联想到的带有“亭”(或“楼”“阁”)字的一句古诗是__________”。(允许有一个不会写的字用拼音替代)

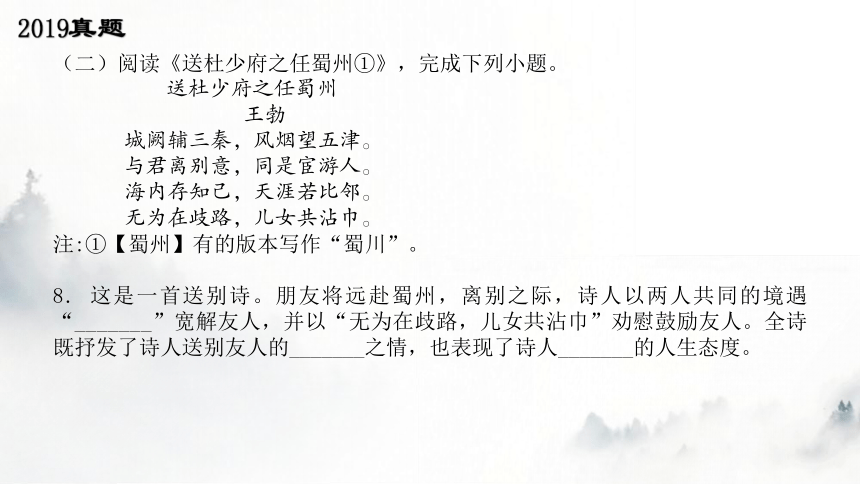

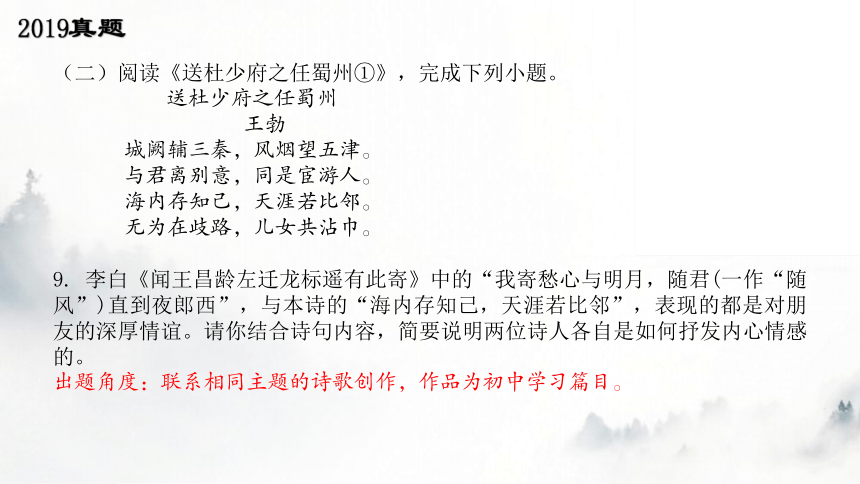

2019真题

(二)阅读《送杜少府之任蜀州①》,完成下列小题。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

注:①【蜀州】有的版本写作“蜀川”。

8. 这是一首送别诗。朋友将远赴蜀州,离别之际,诗人以两人共同的境遇“_______”宽解友人,并以“无为在歧路,儿女共沾巾”劝慰鼓励友人。全诗既抒发了诗人送别友人的_______之情,也表现了诗人_______的人生态度。

2019真题

(二)阅读《送杜少府之任蜀州①》,完成下列小题。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

9. 李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“我寄愁心与明月,随君(一作“随风”)直到夜郎西”,与本诗的“海内存知己,天涯若比邻”,表现的都是对朋友的深厚情谊。请你结合诗句内容,简要说明两位诗人各自是如何抒发内心情感的。

出题角度:联系相同主题的诗歌创作,作品为初中学习篇目。

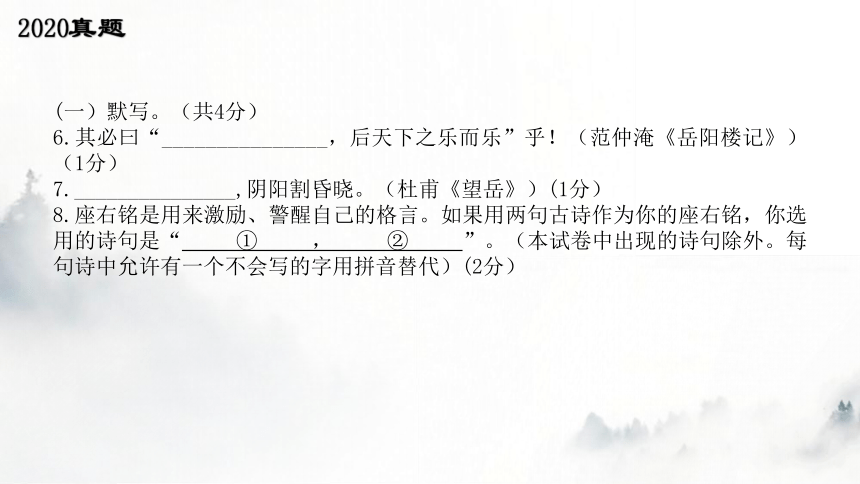

2019真题

(一)默写。(共4分)

6.其必曰“_______________,后天下之乐而乐”乎!(范仲淹《岳阳楼记》)(1分)

7._______________,阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)(1分)

8.座右铭是用来激励、警醒自己的格言。如果用两句古诗作为你的座右铭,你选用的诗句是“ ① , ② ”。(本试卷中出现的诗句除外。每句诗中允许有一个不会写的字用拼音替代)(2分)

2020真题

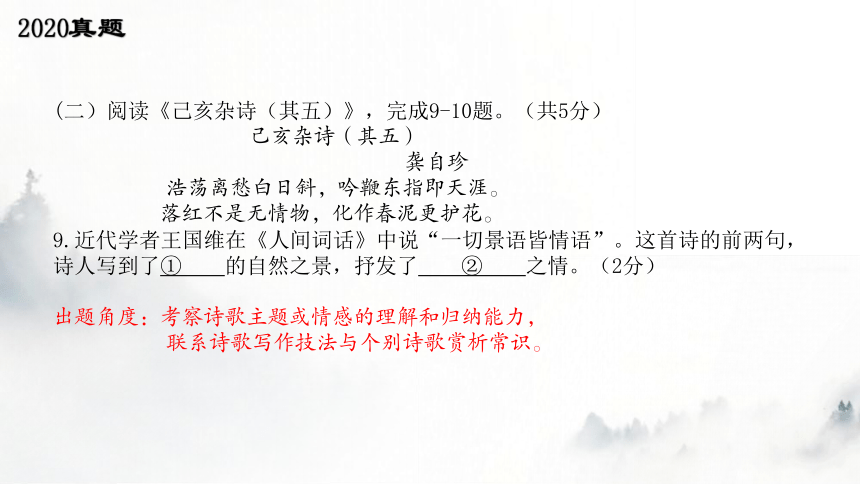

(二)阅读《己亥杂诗(其五)》,完成9-10题。(共5分)

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

9.近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

出题角度:考察诗歌主题或情感的理解和归纳能力,

联系诗歌写作技法与个别诗歌赏析常识。

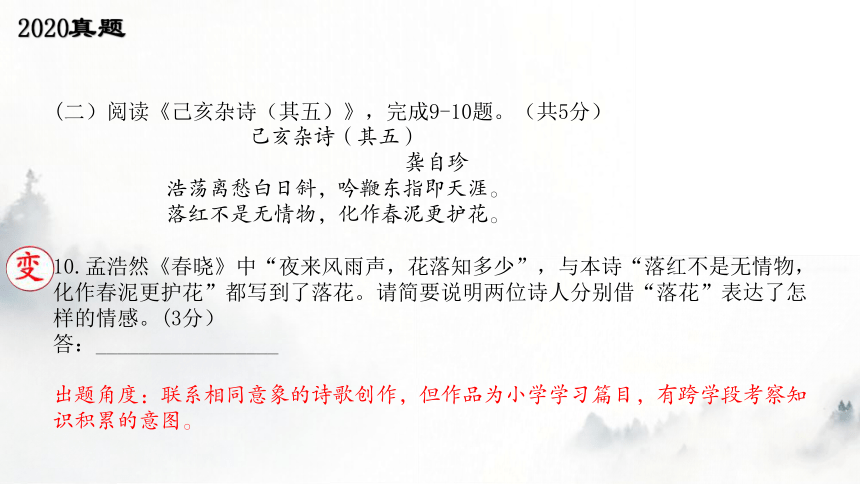

2020真题

(二)阅读《己亥杂诗(其五)》,完成9-10题。(共5分)

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

10.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答:_________________

出题角度:联系相同意象的诗歌创作,但作品为小学学习篇目,有跨学段考察知识积累的意图。

2020真题

2021真题

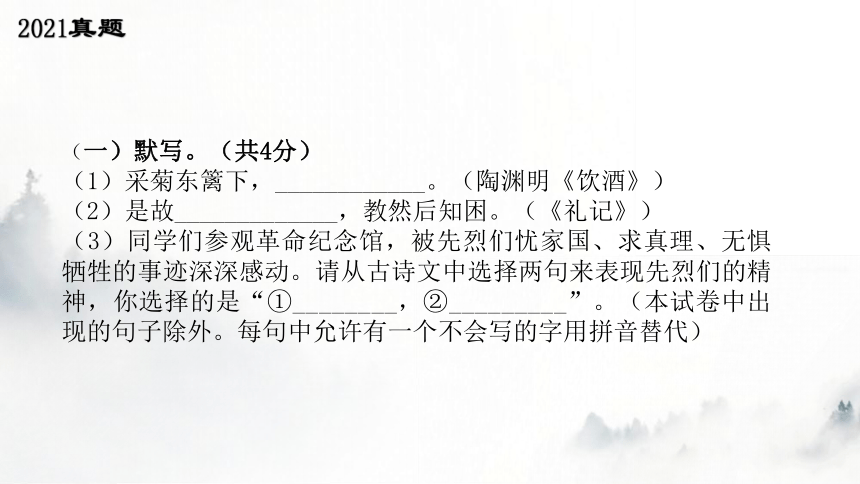

(一)默写。(共4分)

(1)采菊东篱下,____________。(陶渊明《饮酒》)

(2)是故_____________,教然后知困。(《礼记》)

(3)同学们参观革命纪念馆,被先烈们忧家国、求真理、无惧牺牲的事迹深深感动。请从古诗文中选择两句来表现先烈们的精神,你选择的是“①________,②_________”。(本试卷中出现的句子除外。每句中允许有一个不会写的字用拼音替代)

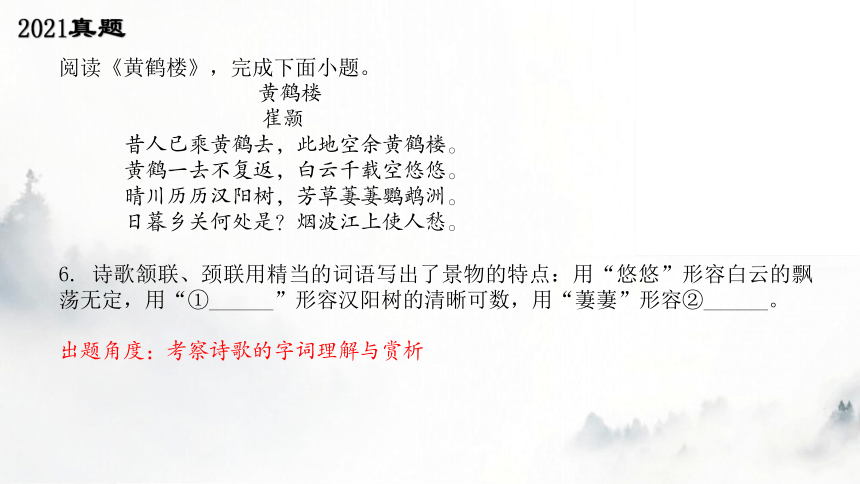

阅读《黄鹤楼》,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

6. 诗歌颔联、颈联用精当的词语写出了景物的特点:用“悠悠”形容白云的飘荡无定,用“①______”形容汉阳树的清晰可数,用“萋萋”形容②______。

出题角度:考察诗歌的字词理解与赏析

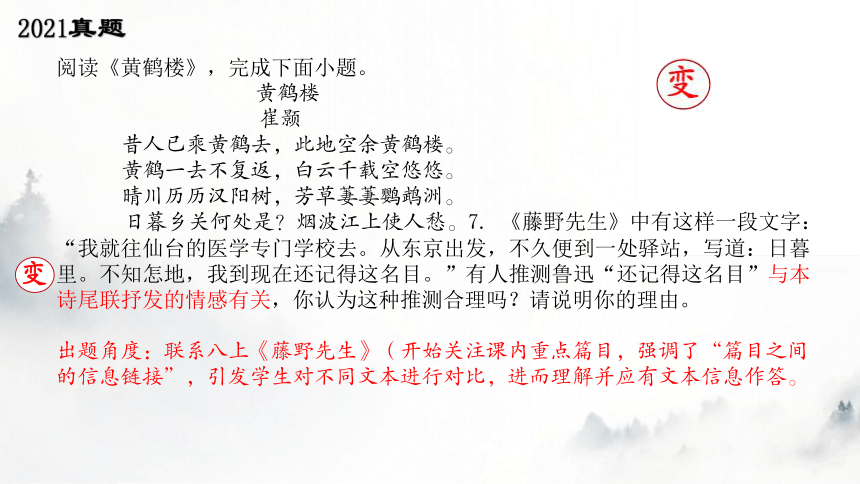

2021真题

阅读《黄鹤楼》,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。7. 《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

出题角度:联系八上《藤野先生》(开始关注课内重点篇目,强调了“篇目之间的信息链接”,引发学生对不同文本进行对比,进而理解并应有文本信息作答。

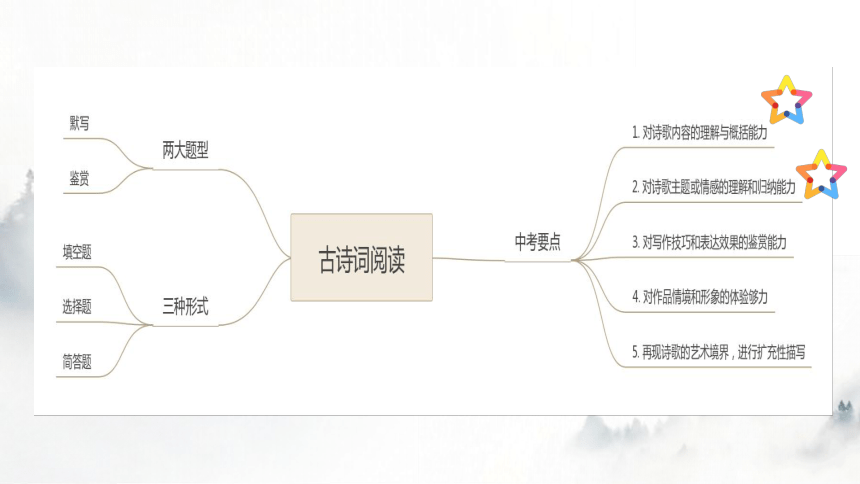

2021真题

变

中考题型

题型一:意象(一词)领全诗题

题型二:分析技巧题

题型三:情感、主旨题

题型四:内容、理解题

题型五:炼字题

变式:分析语言特色

题型六:评价题

变式:比较评价题

题型一、意象(一词)领全诗

1.提问方式:

(1)xxx是全诗的关键,为什么 /诗歌中出现了xxxx意象,运用这个意象抒发了诗人怎样的情感?

(2021一模大兴)【甲】【乙】两诗中都出现了“鸟”的意象,请分别结合两首诗中画线句的内容,说说诗人借意象表达的情感有何不同。(4分)

(2021一模房山)“梦”是古诗词里常用的意象之一。请从下面《十一月四日风雨大作(其二)》中找出与“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”意境相似的句子抄下来,并说说辛弃疾与陆游这两位作者借助“梦”共同寄托了怎样的夙愿。(3 分)

题型一、意象(一词)领全诗

2.解题分析:

诗歌讲究构思,往往一个字词或一个意象就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

3.答题步骤:

(1)该词或意象的释义解说,或放到原诗中翻译。

(2)对突出主旨所起的作用——思想情感 (压轴,最后去表述)

(3)在诗中结构上所起的作用考虑。 (一词统领全诗)

试题分析

(2021大兴一模)阅读下面杜甫的两首诗,完成15-16题。(共6分)

【甲】望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

15.杜甫忧国忧民,心系天下。青年杜甫在【甲】诗中借“望” ① (填一个四字词语)的泰山,流露出誓欲大展宏图的豪情壮志;“白头”的杜甫在【乙】诗中借“望”国破城荒的悲凉景象,表达了 ② 的复杂感情。(2分)一词领全诗

望 的泰山 岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。翻译诗句

泰山的景色怎么样呢?泰山横跨齐鲁大地,青色的峰峦连绵不断。大自然将神奇和秀美集中于泰山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

雄伟壮丽、巍峨神奇

试题分析

(2021大兴一模)阅读下面杜甫的两首诗,完成15-16题。(共6分)

【甲】望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

15.杜甫忧国忧民,心系天下。青年杜甫在【甲】诗中借“望” ① (填一个四字词语)的泰山,流露出誓欲大展宏图的豪情壮志;“白头”的杜甫在【乙】诗中借“望”国破城荒的悲凉景象,表达了 ② 的复杂感情。(2分)一词领全诗

“望“表达了 的感情

国破山河在,城春草木深。烽火连三月,家书抵万金 翻译诗句

国都沦陷却山河依旧,春日的城池里荒草丛生。连绵的硝烟战火几个月不曾停息,家人书信就珍贵就能值万金。

忧国忧民 、思念家乡

试题分析

16.【甲】【乙】两诗中都出现了“鸟”的意象,请分别结合两首诗中画线句的内容,说说诗人借意象表达的情感有何不同。(4分)答:______

(1)该词或意象的释义解说,或放到原诗中翻译。

(2)对突出主旨所起的作用。

(3)在诗中结构上所起的作用考虑。

答:

【甲】诗中“决眦入归鸟”描绘了诗人睁大眼睛看见飞鸟归林的景象,这里的“归鸟”是投林还巢的鸟,其中蕴藏着诗人对雄伟壮丽泰山的热爱和赞美之情。

【乙】诗中“恨别鸟惊心”描绘了“我”内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。这里的“鸟”原本唱着委婉悦耳的歌声,给人以愉悦,但诗人却借此反衬国破家亡的苦恨。该诗句表现了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

题型二、理解与分析诗歌技巧

1.提问方式:

(1)这首诗用了怎样的表现手法

(2)变体:请分析这首诗的xxx/这首诗运用了xxx(表现技巧、艺术手法或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的 有何效果

(2021朝阳一模)杜牧《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,与本诗中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”都用到了典故。请简要说明两位诗人分别借典故表达了怎样的情感。(2 分)

2.解题分析:

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。

题型二、理解与分析诗歌技巧

3.答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(个别题目会点明)

(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

题型二、理解与分析诗歌技巧

(2021朝阳一模)杜牧《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,与本诗中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”都用到了典故。请简要说明两位诗人分别借典故表达了怎样的情感。(2 分)

思路:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”运用曹操筑铜雀台,以待大乔和小乔的典故,用来设想如果东风不给周瑜方便,那么大乔和小乔就会被关在铜雀台上。以大乔和小乔的命运暗指东吴战败。杜牧把周瑜在赤壁之战中的巨大胜利,完全归之于偶然的东风,强调了客观条件对于英雄成名的重要作用,含蓄地抒发了自己虽有才华,却无人赏识的抑郁不平之气。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”中“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。诗人引用这个故事,写出了将士们报效朝廷的决心和忠君爱国的情怀。

答:《赤壁》中,杜牧借铜雀台典故,表达了“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。李贺借黄金台典故,表达了忠君报国的爱国情怀。

题型三、内容理解题

1.提问方式:

(1)这首诗用了主要描绘了xxxx内容 常考填空题和选择题

(2021东城一模)下列对诗歌内容理解有误的一项是(2分)

A.“十五从军征,八十始得归”,写出了老兵从军时间之长,反映出战争的旷日持久和兵役的繁重。

B.老兵与乡人的一问一答,令人感受到老兵心情的变化:由想了解家人情况时的迫切,到得知家人情况后的失望。

C.“兔从狗窦入,雉从梁上飞”和“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”,都描绘了充满生机与活力的画面。

D.“中庭生旅谷,井上生旅葵”,让人联想到杜甫《春望》中的“城春草木深”,二者都描绘了破败荒芜的景象。

(2021朝阳一模)这是一首描写战争的诗歌。前两句中,“黑云压城”写出敌人攻城的气势,“金鳞开”写出了 ① 的景象,渲染出紧张的气氛。三四句中“ ② ”表明了战争的惨烈。五六句中“半卷红旗”“鼓寒”等细节,突出了 ③ 的氛围。(3分)

题型三、内容理解题

1.提问方式:

(2)下列对这首曲的理解和分析,不正确的一项是 常考填空题和选择题

(3)变式: 这首诗营造了一种怎样的意境

这首诗描绘了一幅怎样的画面 表达了诗人怎样的思想感情

(2020北京市海淀区期中考试)《行路难》这首诗展现了诗人复杂的心路历程,请根据诗歌内容补全下面的空白。

2.解题分析:

(1)判断诗歌的类型,结合意象进行诗歌内容概括。

(2)所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想象的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

3.答题步骤:

(1)翻译诗(词)句。

(2)结合诗句传达出诗人怎样的感情。

分析意境答题步骤:

①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

题型三、内容理解题

(2020北京市房山区期末考试)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了________、________等相同的社会现实。

本题考查诗歌内容比较分析。从“家书抵万金”、“有弟皆分散”可知,这两首诗都写到了因战乱亲人分散的悲剧。从“烽火连三月”、“况乃未休兵”可知,两首诗都写到了战争长久、国家动荡。

(2020北京市顺义区期末考试)古诗阅读。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

(1)词的上片围绕________字,描绘了一幅________边塞秋景图。

(2)请用自己的语言描绘“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”在脑海中呈现出的画面。

(2020北京市顺义区期末考试)古诗阅读。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

(1)词的上片围绕________字,描绘了一幅________边塞秋景图。

本题考查了学生对诗歌内容的理解。解答本题时就要紧扣“情”或“景”,仔细体味诗中的意象,借助联想和想象把握诗歌所抒发的情感。上片的“边声、千嶂、孤城、长烟、落日”等景物边塞景物的“异”,描绘边地的荒凉景象;词的下片则抒发边关将士壮志难酬和思乡忧国的情怀。

(2)请用自己的语言描绘“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”在脑海中呈现出的画面。

本题考查描述诗歌画面的能力。“长烟落日孤城闭”中,“孤”“闭”二字直接描写塞外一座孤城城门紧闭,“孤”透露出敌强我弱的局面。“闭”写出当时战事吃紧、戒备森严的局面。“千嶂里,长烟落日孤城闭”描绘的是人烟稀少的边塞,光秃的山峰重重叠叠,上空飘浮着一缕缕的青烟,太阳还没有收起它金色的余晖,远远望去,山腰里一座孤零零的城池早已把城门关闭。

题型四、情感和主旨题

1.提问方式:

(1)表达了怎样的思想感情 这首诗的主旨是什么

(2)变体:这首诗反映了怎样的社会现实 这首诗表现了怎样的情趣 或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

(2021海淀一模)两首诗都是诗人历经世事变迁后的有感而发之作。结合两首诗中的画线诗句,分别说说诗人是如何抒发情感的。(4分)

(2020真题)近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

题型四、情感和主旨题

1.提问方式:

(1)表达了怎样的思想感情 这首诗的主旨是什么

(2)变体:这首诗反映了怎样的社会现实 这首诗表现了怎样的情趣 或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

(2021海淀一模)两首诗都是诗人历经世事变迁后的有感而发之作。结合两首诗中的画线诗句,分别说说诗人是如何抒发情感的。(4分)

(2020真题)近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

题型四、情感和主旨题

3.答题步骤:

(1)诗歌各句(或相关的句子)分别写了什么内容

(2)运用了何种表达技巧

(3)抒发什么情感

题型四、情感和主旨题

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

答案:

《回乡偶书》中“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句,写出了诗人置身于故乡,感慨人生易老,世事沧桑,表达出一位士大夫久别家园之后重归故里的怅然之情。

《十五从军征》“十五从军征,八十始得归”,用“八十”与“十五”相对照,突出老兵“从军征”时间之久,表现出兵役的繁重,揭露了社会的黑暗与动荡,表达了一个长年从军的老兵在垂老之际才得以归家的悲苦辛酸之情。

题型五、炼字题

1.提问方式:这一联中最生动传神的是什么字 为什么

变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

(2)请结合诗意,对“此地空余黄鹤楼”与白云千载空悠悠“中的”空“字进行赏析。(4分)

(3)这首诗处处紧扣初春的季节特征,把西湖描绘的生机盎然,请从颔联中选择一个体现季节特征的词语加以说明。(2分)

题型五、炼字题

2.解题分析:

古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

3.答题步骤:

(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

题型五、炼字题

《登幽州台歌》陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

《南乡子·登京口北固亭有怀》

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

题型五、炼字题

《登幽州台歌》陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

《南乡子·登京口北固亭有怀》

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

答:《登幽州台歌》中的“悠悠”指时间的久远和空间的广大,营造了空旷辽阔的意境。不同与《登幽州台歌》的“悠悠”,《南乡子·登京口北固亭有怀》中的“悠悠”一语双关,既指时间之漫长久远,又指词人思绪之无穷。(分析出两者的不同之处即可)

变式:语言特色赏析

1. 提问方式: 这首诗在语言上有何特色

变体:请分析这首诗的语言风格。谈谈此诗的语言艺术。

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

(2)对下面这首古诗理解不正确的一项是( )

迎燕

(宋)葛天民

咫尺春三月,寻常百姓家。为迎新燕入,不下旧帘遮。

翅湿沾微雨,泥香带落花。巢成雏长大,相伴过年华。

A 这是一首五言律诗,表现的是春燕与人之间一种亲近和谐的关系。

B 首联写燕子秋去春来,筑巢于屋檐之下的生活习性。

C 颔联中“不下旧帘遮”表现了诗人隐居生活的清贫困窘,令人略感凄凉。

D 这首诗没有华丽的辞藻,语言自然朴实,笔调平易浅近。

3.解题分析:

(1)这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。

(2)能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……(联系阅读理解语言赏析)

4.答题步骤:

(1)用一两个词准确点明语言特色。

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。

(3)指出表现了作者怎样的感情。

变式:语言特色赏析

变式:语言特色赏析

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

变式:语言特色赏析

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的意思是:人生自古以来有谁能够长生不死?我要留一片爱国的丹心映照史册。自古以来,人世间谁能免于一死?只求留下一颗赤胆忠心,永远照耀在史册上。

此句语言慷慨豪放,采用直抒胸臆的方式,表现出舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志,因此成为千古流传的名句。

题型六、评价题型

1.提问方式:

评价题是先列举出一首或几首诗词,再引用一段古代诗词评论家或后世人对诗词特点的评论语,要求你先判断这个评论是否正确,是否合理,然后阐明理由。

(这种题型酷似政史考试中的判断说理题。其实这类题型只是前五类题型的变体,没有直接提出问题,需要学生自己分析问的是内容、主旨,还是表达技巧,然后结合问题和诗歌进行恰当的表述。)

2.答题思路: (1)认真审题 (2)深入阅读理解诗词 (3)结合诗歌内容,结合评论答题

3.答题注意: 紧扣诗文内容,点面结合地分析;阐明理由时,紧扣评论关键词 。

题型六、评价题型

赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗 请作简要说明 。

“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”——以小见大

题型六、评价题型

有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗 请作简要说明 。

分析:这是一首典型的诗词评价题型。诗歌本意很明了,但命题者借用西方一句诗来概括其艺术特色,回答时思维要稍稍转个弯。所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,就是以小见大,管中窥豹的写法。本文借出土的文物---折戟和吴国二女——二乔来展现三国时期的政治风云变幻。

答:同意,所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,是以小见大的表现手法,这是一首咏史诗,本文借出土的文物---折戟和吴国二女——二乔来展现三国时期的政治风云变幻。 抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但诗人却通过“小物”“小事”来表现的。

诗由一个小小的文物“折戟”,联想到汉未分裂动荡的年代,想到赤壁大战中的英雄人物,可谓说是“一粒沙里见世界”。后两句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体可感,有情味,有风韵,可谓“半瓣花上说人情”。

变式:比较评价题型

1.提问方式:

给出两首或几首诗词,要求学生比较阅读后,对其异同进行分析评价。

2.答题思路:

(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识。

(2)要结合题干中的比较角度(思想内容、感情、艺术手法、写法、修辞方法等)来寻求诗词的差异性。

(3)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(2021真题)《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

变式:比较评价题型

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(2021真题)《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

比较特点:探究情感。——>分析诗歌情感与主旨

“日暮乡关何处是”,在日暮时分怀念家乡,这句诗表达了漂泊在外的诗人的思乡之情。鲁迅在日本仙台学医,远离故国,心中也有无限的家国情思吧!当看到“日暮里”,联想到“日暮乡关何处是”,生发对家国的思念是极有可能的。因为情感的相通,所以这种推测是合理的。

答:合理。“日暮”时分万物思归,而诗人漂泊在外,产生了无限乡思。求学途中的鲁迅见到供人住宿的驿站名为“日暮里”,很可能联想到“日暮乡关何处是”,生发了对家国的思念,所以“记得这名目”。

变式:比较评价题型

(2020北京市房山区期末考试)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

注:①戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声,鼓声响起后,就开始停止夜间活动。②长:一直。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了________、________等相同的社会现实。

2019.03.03

鉴赏知识

直接抒情 也称直抒胸臆,是一种不要任何“附着物”,而由作者直接对有关人物、事件等表明爱憎态度的一种抒情方式。

表现手法

借景抒情 即诗人把自身所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过描写景物予以抒发。

融情于景 诗人要表达的思想感情正面不着一字,全然寓于眼前的自然景象之中,借自然景物抒发感情。

情景交融 在景物描写中融入了作者的主观感情,使诗歌达到“物我合一”,分不清哪是“景”,哪是“情”。

托物言志 是指通过描写客观事物,寄托作者的某种抱负和志趣。这类诗写的是“物”,言的却是“志”,“物”与“志”是有机统一的。

表现手法

借古讽今 是咏史诗中常见的表现手法,借历史上的事件来讽喻当今的人、事和时代。

乐景衬哀情 哀景衬乐情

写喜乐的景物与欢快的氛围,往往反衬出男女主人公不合于时,寂寞失落的情绪。

虚实结合 “虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

表现手法

动静结合 构成画面的事物有的是动态的,有的是静态的,二者有机的结合在同一个画面和情境之中。在艺术创作中,或以动衬静,或以静衬动,或一动一静,相辅相成。

抑扬结合 先从反面着笔,加以贬抑否定或肯定,而后透露出自己的真实意图。有先扬后抑和先抑后扬之分。其作用是在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

点面结合 所谓“点”,指的是最能显示人事景物的形象状态特征的详细描写;所谓“面”,指的是对人事景物的叙述或概括性描写。点面结合就是“点”的详细描写和“面”的叙述或概括性描写的有机结合,其实也就是局部与整体的关系。

正侧面描写 对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写。描写对象周围的事物,使对象更鲜明突出的是侧面描写。

表现手法

细节描写 对事物的一笔一画的精雕细刻,相对于白描,细描也可以称为工笔。

白描 本是国画的一种技法,纯用线条勾画,不用渲染烘托。用最简练的笔墨,不加烘托的刻画出鲜明生动的形象。

象征 象征是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

对比(对照) 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起相互比较。

表现手法

衬托(烘托) 为了突出主体的人物或事物,用客体的人物或事物去作陪衬,以宾衬主,以彼衬此。这种手法就叫衬托。衬托分为正衬和反衬两类。

通感 通过联想,调动起各种感官去感知事物,以易于对抽象的香、味、声、情的感知。运用新颖别致的通感,能形象地具体地去感知某些抽象陌生的事物。

渲染 渲染本是一种国画技法,用于艺术创作,是通过对环境、景物或人物的行为、心理描写、形容或烘托,以突出形象,加强艺术效果的一种表现手法。

联想 是由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

表现手法

想象 是一种形象思维过程,具有创造性和浪漫色彩,想象虽然也是由具体事物引起的,但设想(假想)出来的内容比较丰富,一般都有具体的形象化的情景描写,而这些形象化的情景是眼前看不到却又合情合理的。

用典 用典有用典故和引用前人诗句两种。用典故是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪等等和愿望,属于借古抒怀(讽今)。引用或化用前人诗句目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

比兴 “兴者,先言他物以引起所咏之词也。”(起兴,先用别的事物发端,引出所要歌咏的事物)。

谢谢观赏

古诗词鉴赏

7.默写

(1)子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,__________”(《论语·子张》)

(2)莫笑农家腊酒浑,__________。山重水复疑无路__________。(陆游《游山西村》)

(3)在北海公园里游览,当你看到具有中国传统建筑风格的五龙亭,你能联想到的带有“亭”(或“楼”“阁”)字的一句古诗是__________”。(允许有一个不会写的字用拼音替代)

2019真题

(二)阅读《送杜少府之任蜀州①》,完成下列小题。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

注:①【蜀州】有的版本写作“蜀川”。

8. 这是一首送别诗。朋友将远赴蜀州,离别之际,诗人以两人共同的境遇“_______”宽解友人,并以“无为在歧路,儿女共沾巾”劝慰鼓励友人。全诗既抒发了诗人送别友人的_______之情,也表现了诗人_______的人生态度。

2019真题

(二)阅读《送杜少府之任蜀州①》,完成下列小题。

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

9. 李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中的“我寄愁心与明月,随君(一作“随风”)直到夜郎西”,与本诗的“海内存知己,天涯若比邻”,表现的都是对朋友的深厚情谊。请你结合诗句内容,简要说明两位诗人各自是如何抒发内心情感的。

出题角度:联系相同主题的诗歌创作,作品为初中学习篇目。

2019真题

(一)默写。(共4分)

6.其必曰“_______________,后天下之乐而乐”乎!(范仲淹《岳阳楼记》)(1分)

7._______________,阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)(1分)

8.座右铭是用来激励、警醒自己的格言。如果用两句古诗作为你的座右铭,你选用的诗句是“ ① , ② ”。(本试卷中出现的诗句除外。每句诗中允许有一个不会写的字用拼音替代)(2分)

2020真题

(二)阅读《己亥杂诗(其五)》,完成9-10题。(共5分)

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

9.近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

出题角度:考察诗歌主题或情感的理解和归纳能力,

联系诗歌写作技法与个别诗歌赏析常识。

2020真题

(二)阅读《己亥杂诗(其五)》,完成9-10题。(共5分)

己亥杂诗(其五)

龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

10.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”,与本诗“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借“落花”表达了怎样的情感。(3分)

答:_________________

出题角度:联系相同意象的诗歌创作,但作品为小学学习篇目,有跨学段考察知识积累的意图。

2020真题

2021真题

(一)默写。(共4分)

(1)采菊东篱下,____________。(陶渊明《饮酒》)

(2)是故_____________,教然后知困。(《礼记》)

(3)同学们参观革命纪念馆,被先烈们忧家国、求真理、无惧牺牲的事迹深深感动。请从古诗文中选择两句来表现先烈们的精神,你选择的是“①________,②_________”。(本试卷中出现的句子除外。每句中允许有一个不会写的字用拼音替代)

阅读《黄鹤楼》,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

6. 诗歌颔联、颈联用精当的词语写出了景物的特点:用“悠悠”形容白云的飘荡无定,用“①______”形容汉阳树的清晰可数,用“萋萋”形容②______。

出题角度:考察诗歌的字词理解与赏析

2021真题

阅读《黄鹤楼》,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。7. 《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

出题角度:联系八上《藤野先生》(开始关注课内重点篇目,强调了“篇目之间的信息链接”,引发学生对不同文本进行对比,进而理解并应有文本信息作答。

2021真题

变

中考题型

题型一:意象(一词)领全诗题

题型二:分析技巧题

题型三:情感、主旨题

题型四:内容、理解题

题型五:炼字题

变式:分析语言特色

题型六:评价题

变式:比较评价题

题型一、意象(一词)领全诗

1.提问方式:

(1)xxx是全诗的关键,为什么 /诗歌中出现了xxxx意象,运用这个意象抒发了诗人怎样的情感?

(2021一模大兴)【甲】【乙】两诗中都出现了“鸟”的意象,请分别结合两首诗中画线句的内容,说说诗人借意象表达的情感有何不同。(4分)

(2021一模房山)“梦”是古诗词里常用的意象之一。请从下面《十一月四日风雨大作(其二)》中找出与“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”意境相似的句子抄下来,并说说辛弃疾与陆游这两位作者借助“梦”共同寄托了怎样的夙愿。(3 分)

题型一、意象(一词)领全诗

2.解题分析:

诗歌讲究构思,往往一个字词或一个意象就构成全诗的线索,全诗的感情基调、全诗的思想,抓住这个词命题往往可以以小见大,考出考生对全诗的把握程度。

3.答题步骤:

(1)该词或意象的释义解说,或放到原诗中翻译。

(2)对突出主旨所起的作用——思想情感 (压轴,最后去表述)

(3)在诗中结构上所起的作用考虑。 (一词统领全诗)

试题分析

(2021大兴一模)阅读下面杜甫的两首诗,完成15-16题。(共6分)

【甲】望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

15.杜甫忧国忧民,心系天下。青年杜甫在【甲】诗中借“望” ① (填一个四字词语)的泰山,流露出誓欲大展宏图的豪情壮志;“白头”的杜甫在【乙】诗中借“望”国破城荒的悲凉景象,表达了 ② 的复杂感情。(2分)一词领全诗

望 的泰山 岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。翻译诗句

泰山的景色怎么样呢?泰山横跨齐鲁大地,青色的峰峦连绵不断。大自然将神奇和秀美集中于泰山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

雄伟壮丽、巍峨神奇

试题分析

(2021大兴一模)阅读下面杜甫的两首诗,完成15-16题。(共6分)

【甲】望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

【乙】春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

15.杜甫忧国忧民,心系天下。青年杜甫在【甲】诗中借“望” ① (填一个四字词语)的泰山,流露出誓欲大展宏图的豪情壮志;“白头”的杜甫在【乙】诗中借“望”国破城荒的悲凉景象,表达了 ② 的复杂感情。(2分)一词领全诗

“望“表达了 的感情

国破山河在,城春草木深。烽火连三月,家书抵万金 翻译诗句

国都沦陷却山河依旧,春日的城池里荒草丛生。连绵的硝烟战火几个月不曾停息,家人书信就珍贵就能值万金。

忧国忧民 、思念家乡

试题分析

16.【甲】【乙】两诗中都出现了“鸟”的意象,请分别结合两首诗中画线句的内容,说说诗人借意象表达的情感有何不同。(4分)答:______

(1)该词或意象的释义解说,或放到原诗中翻译。

(2)对突出主旨所起的作用。

(3)在诗中结构上所起的作用考虑。

答:

【甲】诗中“决眦入归鸟”描绘了诗人睁大眼睛看见飞鸟归林的景象,这里的“归鸟”是投林还巢的鸟,其中蕴藏着诗人对雄伟壮丽泰山的热爱和赞美之情。

【乙】诗中“恨别鸟惊心”描绘了“我”内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。这里的“鸟”原本唱着委婉悦耳的歌声,给人以愉悦,但诗人却借此反衬国破家亡的苦恨。该诗句表现了诗人忧伤国事、思念家人的深沉感情。

题型二、理解与分析诗歌技巧

1.提问方式:

(1)这首诗用了怎样的表现手法

(2)变体:请分析这首诗的xxx/这首诗运用了xxx(表现技巧、艺术手法或手法)。诗人是怎样抒发自己的情感的 有何效果

(2021朝阳一模)杜牧《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,与本诗中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”都用到了典故。请简要说明两位诗人分别借典故表达了怎样的情感。(2 分)

2.解题分析:

表现手法是诗人用以抒发感情的手段方法,要准确答题,必须熟悉常用的一些表现手法。

题型二、理解与分析诗歌技巧

3.答题步骤:

(1)准确指出用了何种手法。(个别题目会点明)

(2)结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

(3)此手法有效传达出诗人怎样的感情。

题型二、理解与分析诗歌技巧

(2021朝阳一模)杜牧《赤壁》中“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,与本诗中“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”都用到了典故。请简要说明两位诗人分别借典故表达了怎样的情感。(2 分)

思路:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”运用曹操筑铜雀台,以待大乔和小乔的典故,用来设想如果东风不给周瑜方便,那么大乔和小乔就会被关在铜雀台上。以大乔和小乔的命运暗指东吴战败。杜牧把周瑜在赤壁之战中的巨大胜利,完全归之于偶然的东风,强调了客观条件对于英雄成名的重要作用,含蓄地抒发了自己虽有才华,却无人赏识的抑郁不平之气。

“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”中“黄金台”是战国时燕昭王在易水东南修筑的,传说他曾把大量黄金放在台上,表示不惜以重金招揽天下贤士。诗人引用这个故事,写出了将士们报效朝廷的决心和忠君爱国的情怀。

答:《赤壁》中,杜牧借铜雀台典故,表达了“英雄无用武之地”的抑郁不平之气。李贺借黄金台典故,表达了忠君报国的爱国情怀。

题型三、内容理解题

1.提问方式:

(1)这首诗用了主要描绘了xxxx内容 常考填空题和选择题

(2021东城一模)下列对诗歌内容理解有误的一项是(2分)

A.“十五从军征,八十始得归”,写出了老兵从军时间之长,反映出战争的旷日持久和兵役的繁重。

B.老兵与乡人的一问一答,令人感受到老兵心情的变化:由想了解家人情况时的迫切,到得知家人情况后的失望。

C.“兔从狗窦入,雉从梁上飞”和“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”,都描绘了充满生机与活力的画面。

D.“中庭生旅谷,井上生旅葵”,让人联想到杜甫《春望》中的“城春草木深”,二者都描绘了破败荒芜的景象。

(2021朝阳一模)这是一首描写战争的诗歌。前两句中,“黑云压城”写出敌人攻城的气势,“金鳞开”写出了 ① 的景象,渲染出紧张的气氛。三四句中“ ② ”表明了战争的惨烈。五六句中“半卷红旗”“鼓寒”等细节,突出了 ③ 的氛围。(3分)

题型三、内容理解题

1.提问方式:

(2)下列对这首曲的理解和分析,不正确的一项是 常考填空题和选择题

(3)变式: 这首诗营造了一种怎样的意境

这首诗描绘了一幅怎样的画面 表达了诗人怎样的思想感情

(2020北京市海淀区期中考试)《行路难》这首诗展现了诗人复杂的心路历程,请根据诗歌内容补全下面的空白。

2.解题分析:

(1)判断诗歌的类型,结合意象进行诗歌内容概括。

(2)所谓意境,是指寄托诗人情感的物象(即意象)综合起来构建的让人产生想象的境界。它包括景、情、境三个方面。答题时三方面缺一不可。

3.答题步骤:

(1)翻译诗(词)句。

(2)结合诗句传达出诗人怎样的感情。

分析意境答题步骤:

①描绘诗中展现的图景画面。考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想像加以再创造,语言力求优美。

②概括景物所营造的氛围特点。一般用两个词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

③分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

题型三、内容理解题

(2020北京市房山区期末考试)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了________、________等相同的社会现实。

本题考查诗歌内容比较分析。从“家书抵万金”、“有弟皆分散”可知,这两首诗都写到了因战乱亲人分散的悲剧。从“烽火连三月”、“况乃未休兵”可知,两首诗都写到了战争长久、国家动荡。

(2020北京市顺义区期末考试)古诗阅读。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

(1)词的上片围绕________字,描绘了一幅________边塞秋景图。

(2)请用自己的语言描绘“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”在脑海中呈现出的画面。

(2020北京市顺义区期末考试)古诗阅读。

渔家傲 秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

(1)词的上片围绕________字,描绘了一幅________边塞秋景图。

本题考查了学生对诗歌内容的理解。解答本题时就要紧扣“情”或“景”,仔细体味诗中的意象,借助联想和想象把握诗歌所抒发的情感。上片的“边声、千嶂、孤城、长烟、落日”等景物边塞景物的“异”,描绘边地的荒凉景象;词的下片则抒发边关将士壮志难酬和思乡忧国的情怀。

(2)请用自己的语言描绘“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”在脑海中呈现出的画面。

本题考查描述诗歌画面的能力。“长烟落日孤城闭”中,“孤”“闭”二字直接描写塞外一座孤城城门紧闭,“孤”透露出敌强我弱的局面。“闭”写出当时战事吃紧、戒备森严的局面。“千嶂里,长烟落日孤城闭”描绘的是人烟稀少的边塞,光秃的山峰重重叠叠,上空飘浮着一缕缕的青烟,太阳还没有收起它金色的余晖,远远望去,山腰里一座孤零零的城池早已把城门关闭。

题型四、情感和主旨题

1.提问方式:

(1)表达了怎样的思想感情 这首诗的主旨是什么

(2)变体:这首诗反映了怎样的社会现实 这首诗表现了怎样的情趣 或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

(2021海淀一模)两首诗都是诗人历经世事变迁后的有感而发之作。结合两首诗中的画线诗句,分别说说诗人是如何抒发情感的。(4分)

(2020真题)近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

题型四、情感和主旨题

1.提问方式:

(1)表达了怎样的思想感情 这首诗的主旨是什么

(2)变体:这首诗反映了怎样的社会现实 这首诗表现了怎样的情趣 或者结合意境提问,或就某一句某一联发问。

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

(2021海淀一模)两首诗都是诗人历经世事变迁后的有感而发之作。结合两首诗中的画线诗句,分别说说诗人是如何抒发情感的。(4分)

(2020真题)近代学者王国维在《人间词话》中说“一切景语皆情语”。这首诗的前两句,诗人写到了① 的自然之景,抒发了 ② 之情。(2分)

题型四、情感和主旨题

3.答题步骤:

(1)诗歌各句(或相关的句子)分别写了什么内容

(2)运用了何种表达技巧

(3)抒发什么情感

题型四、情感和主旨题

(2021丰台一模)唐代诗人贺知章在朝中为官近五十年,年逾八十告老还乡后,在《回乡偶书》中写下“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句;本诗“十五从军征,八十始得归”也写到幕年还乡,请分别说明诗句表达出的不同情感。(2分)

答案:

《回乡偶书》中“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的诗句,写出了诗人置身于故乡,感慨人生易老,世事沧桑,表达出一位士大夫久别家园之后重归故里的怅然之情。

《十五从军征》“十五从军征,八十始得归”,用“八十”与“十五”相对照,突出老兵“从军征”时间之久,表现出兵役的繁重,揭露了社会的黑暗与动荡,表达了一个长年从军的老兵在垂老之际才得以归家的悲苦辛酸之情。

题型五、炼字题

1.提问方式:这一联中最生动传神的是什么字 为什么

变体:某字历来为人称道,你认为它好在哪里

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

(2)请结合诗意,对“此地空余黄鹤楼”与白云千载空悠悠“中的”空“字进行赏析。(4分)

(3)这首诗处处紧扣初春的季节特征,把西湖描绘的生机盎然,请从颔联中选择一个体现季节特征的词语加以说明。(2分)

题型五、炼字题

2.解题分析:

古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

3.答题步骤:

(1)解释该字在句中的含义。

(2)展开联想把该字放入原句中描述景象。

(3)点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。

题型五、炼字题

《登幽州台歌》陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

《南乡子·登京口北固亭有怀》

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

题型五、炼字题

《登幽州台歌》陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

《南乡子·登京口北固亭有怀》

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

(1)《登幽州台歌》与《南乡子·京口北固亭有怀》中都使用了“悠悠”一词,请说说两者的不同之处。(3分)

答:《登幽州台歌》中的“悠悠”指时间的久远和空间的广大,营造了空旷辽阔的意境。不同与《登幽州台歌》的“悠悠”,《南乡子·登京口北固亭有怀》中的“悠悠”一语双关,既指时间之漫长久远,又指词人思绪之无穷。(分析出两者的不同之处即可)

变式:语言特色赏析

1. 提问方式: 这首诗在语言上有何特色

变体:请分析这首诗的语言风格。谈谈此诗的语言艺术。

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

(2)对下面这首古诗理解不正确的一项是( )

迎燕

(宋)葛天民

咫尺春三月,寻常百姓家。为迎新燕入,不下旧帘遮。

翅湿沾微雨,泥香带落花。巢成雏长大,相伴过年华。

A 这是一首五言律诗,表现的是春燕与人之间一种亲近和谐的关系。

B 首联写燕子秋去春来,筑巢于屋檐之下的生活习性。

C 颔联中“不下旧帘遮”表现了诗人隐居生活的清贫困窘,令人略感凄凉。

D 这首诗没有华丽的辞藻,语言自然朴实,笔调平易浅近。

3.解题分析:

(1)这种题型不是要求揣摩个别字词运用的巧妙,而是要品味整首诗表现出来的语言风格。

(2)能用来答题的词一般有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、委婉含蓄、雄浑豪放、笔调婉约、简练生动……(联系阅读理解语言赏析)

4.答题步骤:

(1)用一两个词准确点明语言特色。

(2)用诗中有关语句具体分析这种特色。

(3)指出表现了作者怎样的感情。

变式:语言特色赏析

变式:语言特色赏析

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

变式:语言特色赏析

(1)对尾联“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一名句从语言上作简要分析。

“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的意思是:人生自古以来有谁能够长生不死?我要留一片爱国的丹心映照史册。自古以来,人世间谁能免于一死?只求留下一颗赤胆忠心,永远照耀在史册上。

此句语言慷慨豪放,采用直抒胸臆的方式,表现出舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志,因此成为千古流传的名句。

题型六、评价题型

1.提问方式:

评价题是先列举出一首或几首诗词,再引用一段古代诗词评论家或后世人对诗词特点的评论语,要求你先判断这个评论是否正确,是否合理,然后阐明理由。

(这种题型酷似政史考试中的判断说理题。其实这类题型只是前五类题型的变体,没有直接提出问题,需要学生自己分析问的是内容、主旨,还是表达技巧,然后结合问题和诗歌进行恰当的表述。)

2.答题思路: (1)认真审题 (2)深入阅读理解诗词 (3)结合诗歌内容,结合评论答题

3.答题注意: 紧扣诗文内容,点面结合地分析;阐明理由时,紧扣评论关键词 。

题型六、评价题型

赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗 请作简要说明 。

“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”——以小见大

题型六、评价题型

有人曾引“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”来概括这首诗的艺术特色。你同意这种观点吗 请作简要说明 。

分析:这是一首典型的诗词评价题型。诗歌本意很明了,但命题者借用西方一句诗来概括其艺术特色,回答时思维要稍稍转个弯。所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,就是以小见大,管中窥豹的写法。本文借出土的文物---折戟和吴国二女——二乔来展现三国时期的政治风云变幻。

答:同意,所谓“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,是以小见大的表现手法,这是一首咏史诗,本文借出土的文物---折戟和吴国二女——二乔来展现三国时期的政治风云变幻。 抒发的是对国家兴亡的感慨,可谓大内容,大主题,但诗人却通过“小物”“小事”来表现的。

诗由一个小小的文物“折戟”,联想到汉未分裂动荡的年代,想到赤壁大战中的英雄人物,可谓说是“一粒沙里见世界”。后两句把“二乔”不曾被捉这件小事与东吴霸业、三国鼎立的大主题联系起来,写得具体可感,有情味,有风韵,可谓“半瓣花上说人情”。

变式:比较评价题型

1.提问方式:

给出两首或几首诗词,要求学生比较阅读后,对其异同进行分析评价。

2.答题思路:

(1)要通读这几首诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括作家作品的背景知识。

(2)要结合题干中的比较角度(思想内容、感情、艺术手法、写法、修辞方法等)来寻求诗词的差异性。

(3)要注意点面结合,既有总体分析,又有具体分析。表述时要注意条理清楚,层次分明。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(2021真题)《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

变式:比较评价题型

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(2021真题)《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与本诗尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。

比较特点:探究情感。——>分析诗歌情感与主旨

“日暮乡关何处是”,在日暮时分怀念家乡,这句诗表达了漂泊在外的诗人的思乡之情。鲁迅在日本仙台学医,远离故国,心中也有无限的家国情思吧!当看到“日暮里”,联想到“日暮乡关何处是”,生发对家国的思念是极有可能的。因为情感的相通,所以这种推测是合理的。

答:合理。“日暮”时分万物思归,而诗人漂泊在外,产生了无限乡思。求学途中的鲁迅见到供人住宿的驿站名为“日暮里”,很可能联想到“日暮乡关何处是”,生发了对家国的思念,所以“记得这名目”。

变式:比较评价题型

(2020北京市房山区期末考试)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

注:①戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声,鼓声响起后,就开始停止夜间活动。②长:一直。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了________、________等相同的社会现实。

2019.03.03

鉴赏知识

直接抒情 也称直抒胸臆,是一种不要任何“附着物”,而由作者直接对有关人物、事件等表明爱憎态度的一种抒情方式。

表现手法

借景抒情 即诗人把自身所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过描写景物予以抒发。

融情于景 诗人要表达的思想感情正面不着一字,全然寓于眼前的自然景象之中,借自然景物抒发感情。

情景交融 在景物描写中融入了作者的主观感情,使诗歌达到“物我合一”,分不清哪是“景”,哪是“情”。

托物言志 是指通过描写客观事物,寄托作者的某种抱负和志趣。这类诗写的是“物”,言的却是“志”,“物”与“志”是有机统一的。

表现手法

借古讽今 是咏史诗中常见的表现手法,借历史上的事件来讽喻当今的人、事和时代。

乐景衬哀情 哀景衬乐情

写喜乐的景物与欢快的氛围,往往反衬出男女主人公不合于时,寂寞失落的情绪。

虚实结合 “虚”,是指直觉中看不见摸不着,却又能从字里行间体味出那些虚象和空灵的境界。“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

表现手法

动静结合 构成画面的事物有的是动态的,有的是静态的,二者有机的结合在同一个画面和情境之中。在艺术创作中,或以动衬静,或以静衬动,或一动一静,相辅相成。

抑扬结合 先从反面着笔,加以贬抑否定或肯定,而后透露出自己的真实意图。有先扬后抑和先抑后扬之分。其作用是在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者强烈印象,增强作品的艺术效果。

点面结合 所谓“点”,指的是最能显示人事景物的形象状态特征的详细描写;所谓“面”,指的是对人事景物的叙述或概括性描写。点面结合就是“点”的详细描写和“面”的叙述或概括性描写的有机结合,其实也就是局部与整体的关系。

正侧面描写 对描写对象进行正面的直接的描写是正面描写。描写对象周围的事物,使对象更鲜明突出的是侧面描写。

表现手法

细节描写 对事物的一笔一画的精雕细刻,相对于白描,细描也可以称为工笔。

白描 本是国画的一种技法,纯用线条勾画,不用渲染烘托。用最简练的笔墨,不加烘托的刻画出鲜明生动的形象。

象征 象征是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

对比(对照) 把两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面放在一起相互比较。

表现手法

衬托(烘托) 为了突出主体的人物或事物,用客体的人物或事物去作陪衬,以宾衬主,以彼衬此。这种手法就叫衬托。衬托分为正衬和反衬两类。

通感 通过联想,调动起各种感官去感知事物,以易于对抽象的香、味、声、情的感知。运用新颖别致的通感,能形象地具体地去感知某些抽象陌生的事物。

渲染 渲染本是一种国画技法,用于艺术创作,是通过对环境、景物或人物的行为、心理描写、形容或烘托,以突出形象,加强艺术效果的一种表现手法。

联想 是由一事物联系到与之有关的另一事物,或把事物中类似的特点联系起来造成一个典型。

表现手法

想象 是一种形象思维过程,具有创造性和浪漫色彩,想象虽然也是由具体事物引起的,但设想(假想)出来的内容比较丰富,一般都有具体的形象化的情景描写,而这些形象化的情景是眼前看不到却又合情合理的。

用典 用典有用典故和引用前人诗句两种。用典故是借用历史故事来表达作者的思想感情,包括对现实生活中某些问题的立场和态度、个人的意绪等等和愿望,属于借古抒怀(讽今)。引用或化用前人诗句目的是加深诗词中的意境,促使人联想而寻意于言外。

比兴 “兴者,先言他物以引起所咏之词也。”(起兴,先用别的事物发端,引出所要歌咏的事物)。

谢谢观赏