2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要下册第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中历史统编版2019必修中外历史纲要下册第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 11:34:47 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第20课 社会主义国家的发展与变化

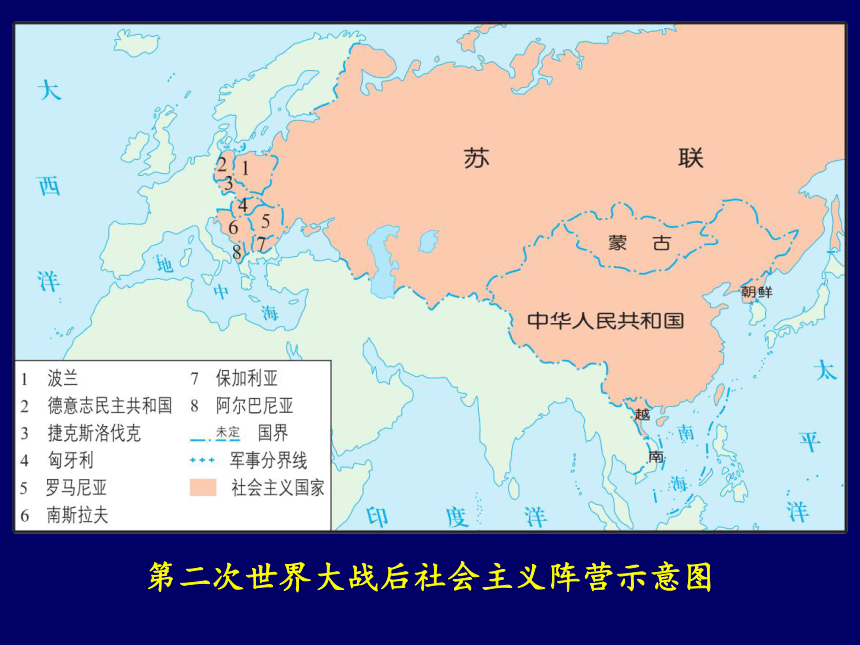

第二次世界大战后社会主义阵营示意图

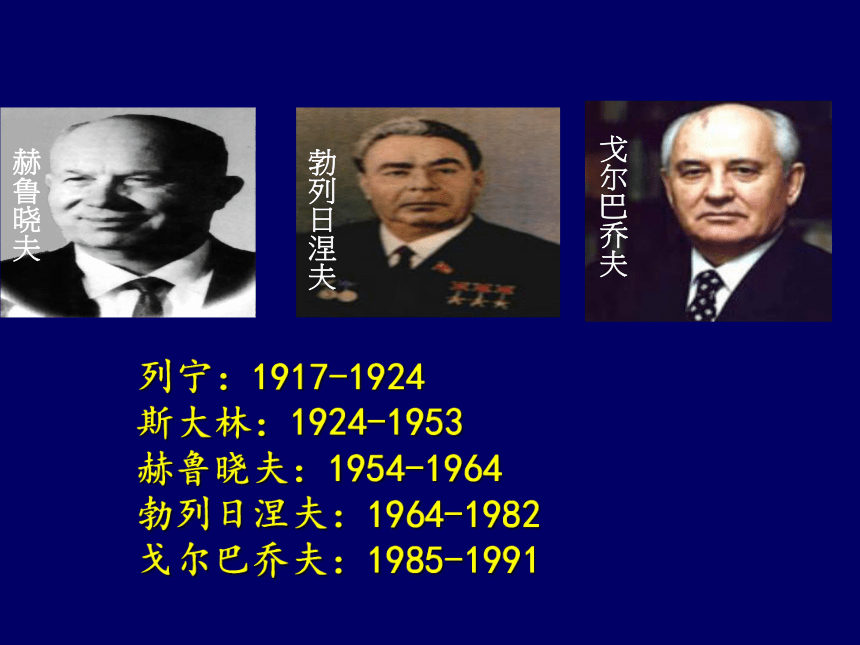

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

列宁:1917-1924

斯大林:1924-1953

赫鲁晓夫:1954-1964

勃列日涅夫:1964-1982

戈尔巴乔夫:1985-1991

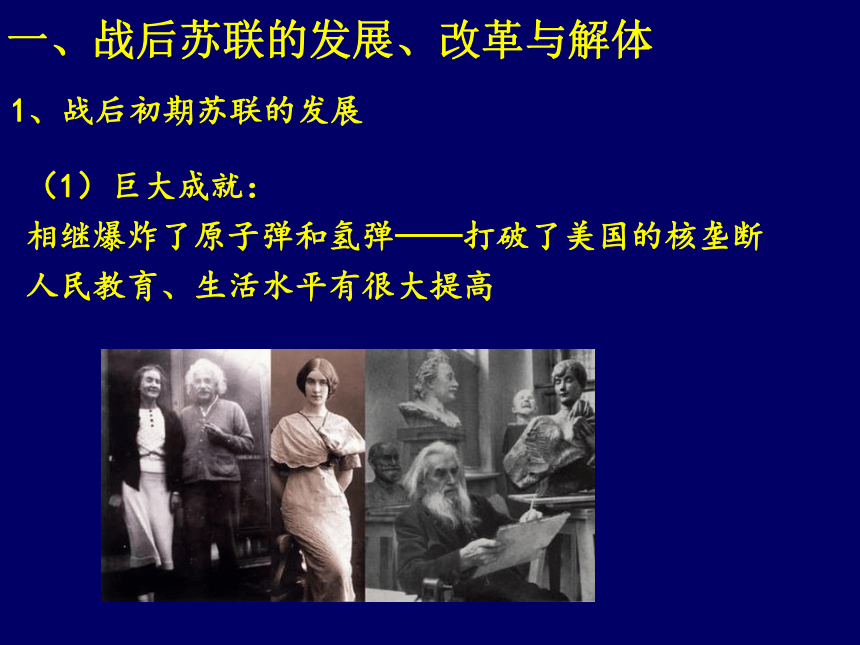

1、战后初期苏联的发展

一、战后苏联的发展、改革与解体

(1)巨大成就:

相继爆炸了原子弹和氢弹——打破了美国的核垄断

人民教育、生活水平有很大提高

(2)存在问题:优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

(3)斯大林逝世:1953年

材料 1953年1月,克里姆林宫的主治大夫之一维诺格拉多夫发现斯大林的健康状况急剧恶化,就在病例中写下了自己的意见:“病人需要绝对的休息,建议停止一切活动。”这个建议被认为是图谋中止斯大林的政治活动。当贝利亚把这一建议转告斯大林时,斯大林大发雷霆,喊道:“给他戴上镣铐,给他戴上镣铐!”接着就发生了“医生间谍案件”。

——摘编自周尚文 等《苏联兴亡史》

2、赫鲁晓夫改革(1956-1964)

(1)主要内容:

①政治领域:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

二十大后,对30年代以来的政治性案件作了全面的重新审査,大部分冤案得到平反,同时释放了90%以上尚在押的政治犯,西伯利亚2/3的劳改营被取消。

——王斯德主编《世界通史》

②经济领域:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制。

收购制:由国家通过计划以公顷计算收购量,按各地区分别规定的统一价格收购一部分农产品,其余农产品可在市场上自由出售。

玉米种植面积到1962年已达3700万公顷,比1953年增加10倍以上。但玉米不宜种植于苏联许多地区,“玉米运动”很快以失败告终。

(2)评价:

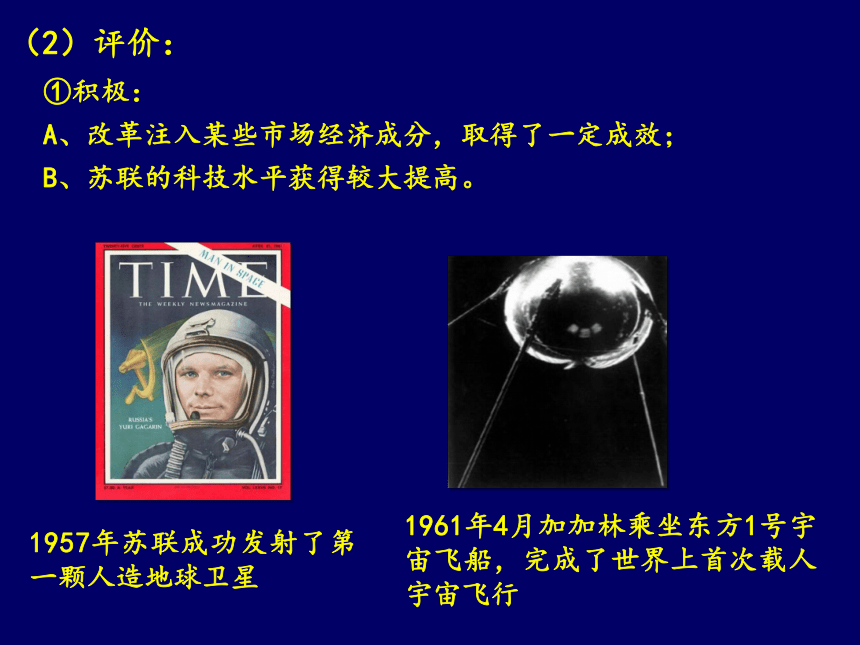

1961年4月加加林乘坐东方1号宇宙飞船,完成了世界上首次载人宇宙飞行

1957年苏联成功发射了第一颗人造地球卫星

①积极:

A、改革注入某些市场经济成分,取得了一定成效;

B、苏联的科技水平获得较大提高。

材料二 赫鲁晓夫大力提倡垦荒运动,在中亚、西西伯利亚、伏尔加河流域和北高加索地区组织了大规模的垦荒(1954年开垦出1900万公顷荒地,1955年又开垦出1400万公顷荒地,截至195年,总计开垦出约3600万公顷荒地),大片新垦区成为向国家提供谷物和经济作物的基地。在上述措施的刺激下,50年代中后期,苏联农业一度出现上升态势,1958年与1953年比较,谷物产量増长91%,肉类产量増长62%。

——综合整理自王斯德主编《世界通史》(第三编)

及陈之骅主编《苏联史纲(1953-1964)》

C、改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

材料 赫鲁晓夫执政11年中推行的主要政策与路线,基本上亦是斯大林的那一套。赫鲁晓夫上台后,继续推行斯大林长期坚持的优先发展与军事工业密切相关的重工业政策。……虽然赫鲁晓夫执政期间一直在进行改革,但并没从根本上脱离斯大林的体制模式,仍是坚持指令性的计划经济体制。

——摘编自陆南泉《赫鲁晓夫有没有全盘否定斯大林》

②消极:

A、没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

B、虽然打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

3、勃列日涅夫执政时期(1964-1982)

(1)前期改革:

工业:推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

①积极:前期对高度集中的计划管理体制产生了一定的冲击,国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平也逐步提高,军事实力和综合国力也大为提高,一跃成为与美国相匹敌的超级大国。

②消极:改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;加之与美国进行军备竞赛,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

(2)评价:

老年团

苏联领导人情况

4、戈氏改革与苏联解体(1985-1991)

(1)戈尔巴乔夫改革:

①经济领域:承认市场调节在社会主义经济中的作用

——成效甚微

国内开始的根本经济改革的目标是:在最近2至3年内保证从过分集中的行政管理体制过渡到民主的、主要是以经济方法、以集中和自我管理体制。

——戈尔巴乔夫

②政治领域:

取消苏共领导地位;

放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

——造成思想混乱,民族分离主义兴起

根本原因:苏联模式的弊端长期得不到纠正;

直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义方向;

外部原因:西方世界的“和平演变”

(2)苏联解体

①原因:

②过程:

1990年,立陶宛率先宣布独立

1991年,八一九事件,阻止苏联分裂

1991年12月26日,苏联正式解体

苏联解体

(1922-1991)

苏联解体是斯大林模式的失败,而不是社会主义的失败。

社会主义道路是复杂的艰难的曲折的!

I CAN'T BELIEVE MY EYES

50年代初,东欧各国基本上都确立了苏联模式的政治经济体制和趋向于苏联的社会结构。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1、东欧社会主义制度的建立

2、东欧国家的改革

地方主义抬头

民族问题尖锐

违背苏联模式

遭无情镇压

改革均未突破

苏联模式束缚

三种结局

南斯拉夫

捷克斯洛伐克

波兰、匈牙利等

布拉格之春

3、东欧剧变(1989-1992年)

方式 国 家 结局

政变 波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

冲突 罗马尼亚 统一 民主德国 分裂 捷克斯洛伐克 解体 南斯拉夫 转变为

资本主义国家

(1)过程

罗马尼亚总统齐奥塞斯库

一群西柏林的示威者拆倒了柏林墙的一段

1989年11月9日

(2)原因

①照搬苏联模式,改革时没有突破苏联模式的框架;

②受戈氏改革思想的影响,改革迷失了方向;

③西方国家的“和平演变”战略

启示:

①关注民生;

②改革要从实际出发,与国情相结合;

③必须加强社会主义民主和法制建设;

④必须重视国内民族问题,正确处理民族关系;

⑤经济体制要随着时代的发展不断调整、创新;

……

三、中国社会主义的发展

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大的意义。

第20课 社会主义国家的发展与变化

第二次世界大战后社会主义阵营示意图

赫鲁晓夫

勃列日涅夫

戈尔巴乔夫

列宁:1917-1924

斯大林:1924-1953

赫鲁晓夫:1954-1964

勃列日涅夫:1964-1982

戈尔巴乔夫:1985-1991

1、战后初期苏联的发展

一、战后苏联的发展、改革与解体

(1)巨大成就:

相继爆炸了原子弹和氢弹——打破了美国的核垄断

人民教育、生活水平有很大提高

(2)存在问题:优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

(3)斯大林逝世:1953年

材料 1953年1月,克里姆林宫的主治大夫之一维诺格拉多夫发现斯大林的健康状况急剧恶化,就在病例中写下了自己的意见:“病人需要绝对的休息,建议停止一切活动。”这个建议被认为是图谋中止斯大林的政治活动。当贝利亚把这一建议转告斯大林时,斯大林大发雷霆,喊道:“给他戴上镣铐,给他戴上镣铐!”接着就发生了“医生间谍案件”。

——摘编自周尚文 等《苏联兴亡史》

2、赫鲁晓夫改革(1956-1964)

(1)主要内容:

①政治领域:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度。

二十大后,对30年代以来的政治性案件作了全面的重新审査,大部分冤案得到平反,同时释放了90%以上尚在押的政治犯,西伯利亚2/3的劳改营被取消。

——王斯德主编《世界通史》

②经济领域:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制;改革工业管理体制。

收购制:由国家通过计划以公顷计算收购量,按各地区分别规定的统一价格收购一部分农产品,其余农产品可在市场上自由出售。

玉米种植面积到1962年已达3700万公顷,比1953年增加10倍以上。但玉米不宜种植于苏联许多地区,“玉米运动”很快以失败告终。

(2)评价:

1961年4月加加林乘坐东方1号宇宙飞船,完成了世界上首次载人宇宙飞行

1957年苏联成功发射了第一颗人造地球卫星

①积极:

A、改革注入某些市场经济成分,取得了一定成效;

B、苏联的科技水平获得较大提高。

材料二 赫鲁晓夫大力提倡垦荒运动,在中亚、西西伯利亚、伏尔加河流域和北高加索地区组织了大规模的垦荒(1954年开垦出1900万公顷荒地,1955年又开垦出1400万公顷荒地,截至195年,总计开垦出约3600万公顷荒地),大片新垦区成为向国家提供谷物和经济作物的基地。在上述措施的刺激下,50年代中后期,苏联农业一度出现上升态势,1958年与1953年比较,谷物产量増长91%,肉类产量増长62%。

——综合整理自王斯德主编《世界通史》(第三编)

及陈之骅主编《苏联史纲(1953-1964)》

C、改革推进了农业的发展,耕地面积和粮食产量有所增加。

材料 赫鲁晓夫执政11年中推行的主要政策与路线,基本上亦是斯大林的那一套。赫鲁晓夫上台后,继续推行斯大林长期坚持的优先发展与军事工业密切相关的重工业政策。……虽然赫鲁晓夫执政期间一直在进行改革,但并没从根本上脱离斯大林的体制模式,仍是坚持指令性的计划经济体制。

——摘编自陆南泉《赫鲁晓夫有没有全盘否定斯大林》

②消极:

A、没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

B、虽然打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出全面科学的分析,造成严重的后遗症。

3、勃列日涅夫执政时期(1964-1982)

(1)前期改革:

工业:推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。

①积极:前期对高度集中的计划管理体制产生了一定的冲击,国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平也逐步提高,军事实力和综合国力也大为提高,一跃成为与美国相匹敌的超级大国。

②消极:改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。执政后期,热衷于树立个人迷信,专断作风日趋严重;加之与美国进行军备竞赛,各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

(2)评价:

老年团

苏联领导人情况

4、戈氏改革与苏联解体(1985-1991)

(1)戈尔巴乔夫改革:

①经济领域:承认市场调节在社会主义经济中的作用

——成效甚微

国内开始的根本经济改革的目标是:在最近2至3年内保证从过分集中的行政管理体制过渡到民主的、主要是以经济方法、以集中和自我管理体制。

——戈尔巴乔夫

②政治领域:

取消苏共领导地位;

放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制;

在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。

——造成思想混乱,民族分离主义兴起

根本原因:苏联模式的弊端长期得不到纠正;

直接原因:戈尔巴乔夫改革背离了社会主义方向;

外部原因:西方世界的“和平演变”

(2)苏联解体

①原因:

②过程:

1990年,立陶宛率先宣布独立

1991年,八一九事件,阻止苏联分裂

1991年12月26日,苏联正式解体

苏联解体

(1922-1991)

苏联解体是斯大林模式的失败,而不是社会主义的失败。

社会主义道路是复杂的艰难的曲折的!

I CAN'T BELIEVE MY EYES

50年代初,东欧各国基本上都确立了苏联模式的政治经济体制和趋向于苏联的社会结构。

二、东欧的社会主义建设、改革和剧变

1、东欧社会主义制度的建立

2、东欧国家的改革

地方主义抬头

民族问题尖锐

违背苏联模式

遭无情镇压

改革均未突破

苏联模式束缚

三种结局

南斯拉夫

捷克斯洛伐克

波兰、匈牙利等

布拉格之春

3、东欧剧变(1989-1992年)

方式 国 家 结局

政变 波兰、阿尔巴尼亚 匈牙利、保加利亚

冲突 罗马尼亚 统一 民主德国 分裂 捷克斯洛伐克 解体 南斯拉夫 转变为

资本主义国家

(1)过程

罗马尼亚总统齐奥塞斯库

一群西柏林的示威者拆倒了柏林墙的一段

1989年11月9日

(2)原因

①照搬苏联模式,改革时没有突破苏联模式的框架;

②受戈氏改革思想的影响,改革迷失了方向;

③西方国家的“和平演变”战略

启示:

①关注民生;

②改革要从实际出发,与国情相结合;

③必须加强社会主义民主和法制建设;

④必须重视国内民族问题,正确处理民族关系;

⑤经济体制要随着时代的发展不断调整、创新;

……

三、中国社会主义的发展

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大的意义。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体