2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(50张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修一国家制度与社会治理第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 13:13:59 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

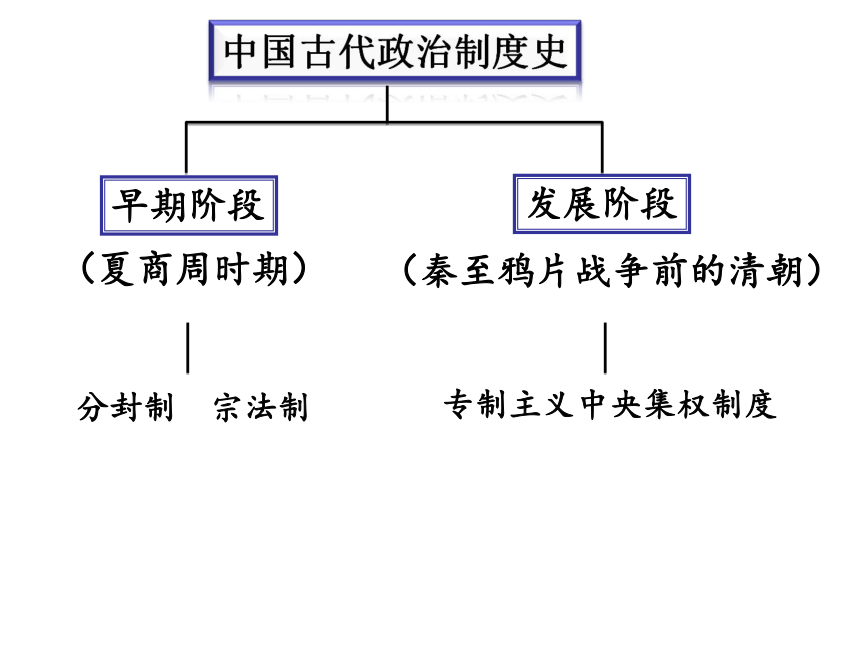

早期阶段

发展阶段

(夏商周时期)

(秦至鸦片战争前的清朝)

分封制 宗法制

专制主义中央集权制度

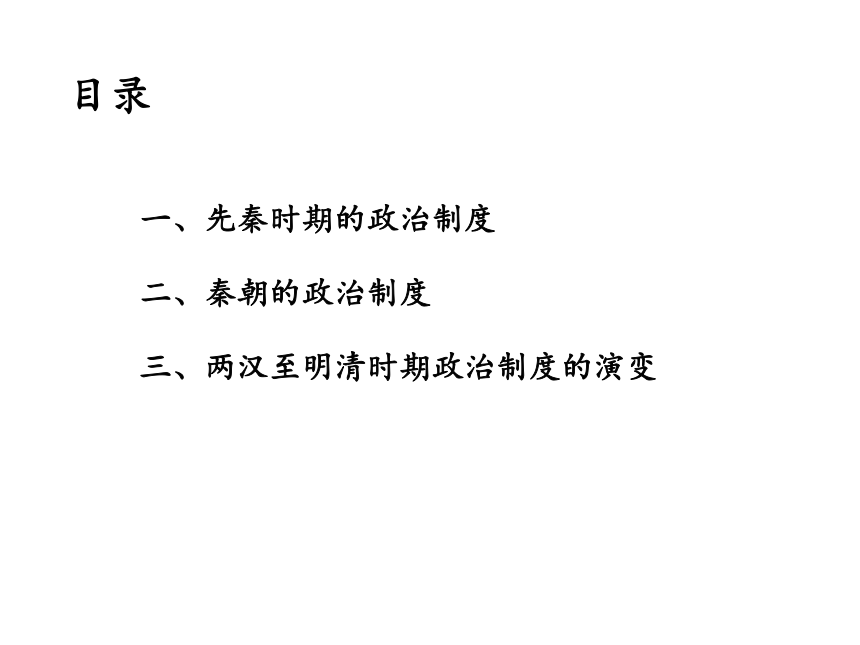

一、先秦时期的政治制度

二、秦朝的政治制度

三、两汉至明清时期政治制度的演变

目录

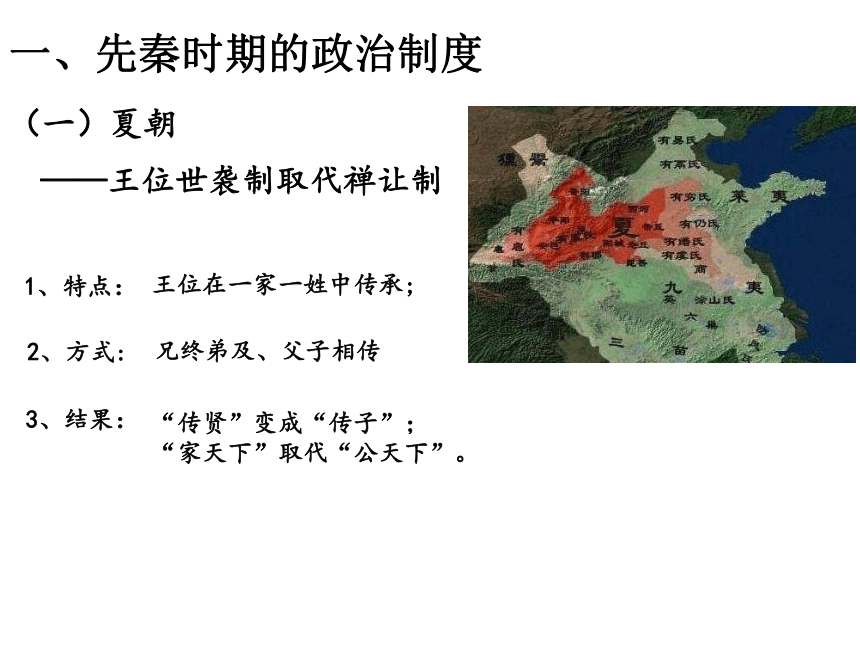

(一)夏朝

——王位世袭制取代禅让制

王位在一家一姓中传承;

2、方式:

一、先秦时期的政治制度

1、特点:

兄终弟及、父子相传

3、结果:

“传贤”变成“传子”;

“家天下”取代“公天下”。

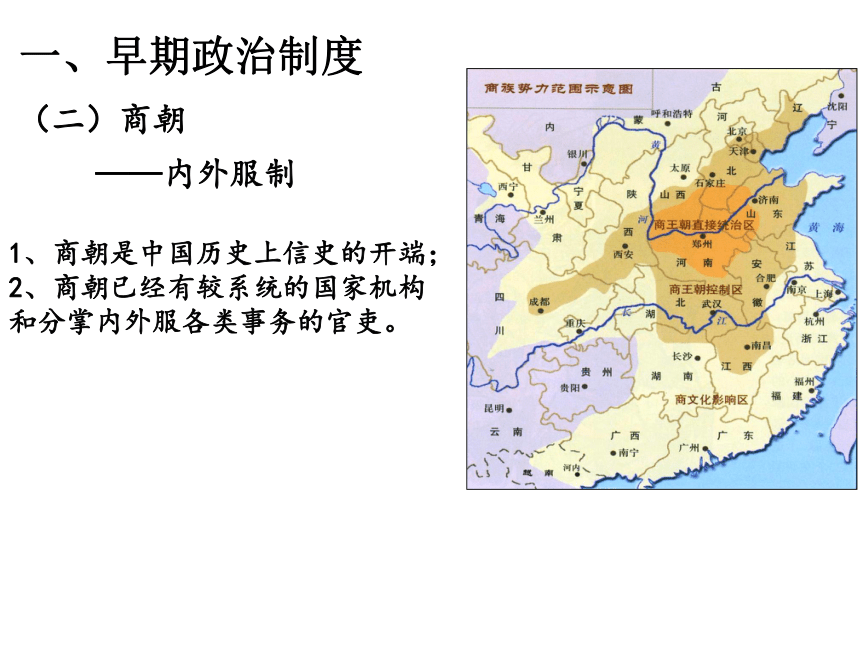

(二)商朝

——内外服制

一、早期政治制度

1、商朝是中国历史上信史的开端;

2、商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

方国联盟

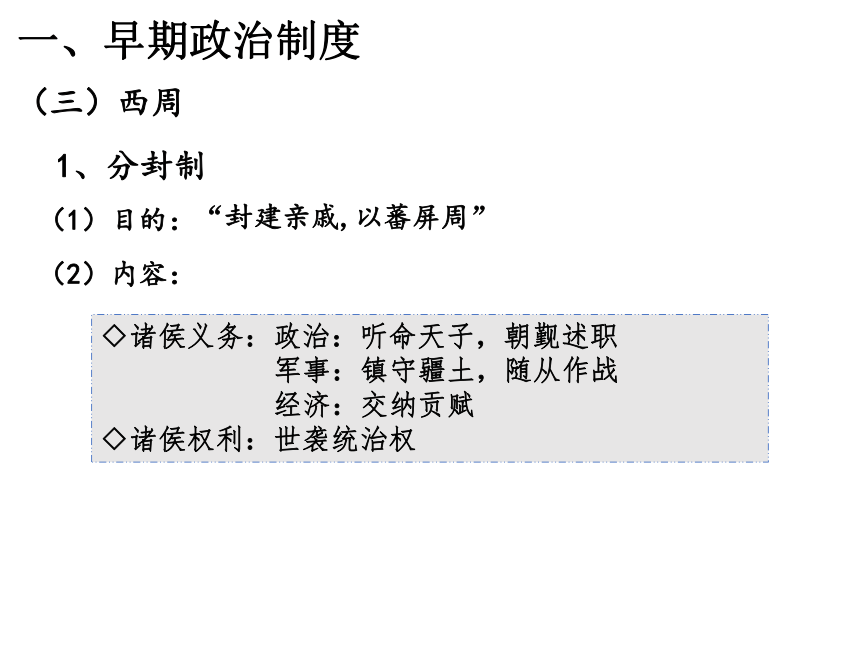

(三)西周

一、早期政治制度

1、分封制

“封建亲戚,以蕃屏周”

(1)目的:

◇诸侯义务:政治:听命天子,朝觐述职

军事:镇守疆土,随从作战

经济:交纳贡赋

◇诸侯权利:世袭统治权

(2)内容:

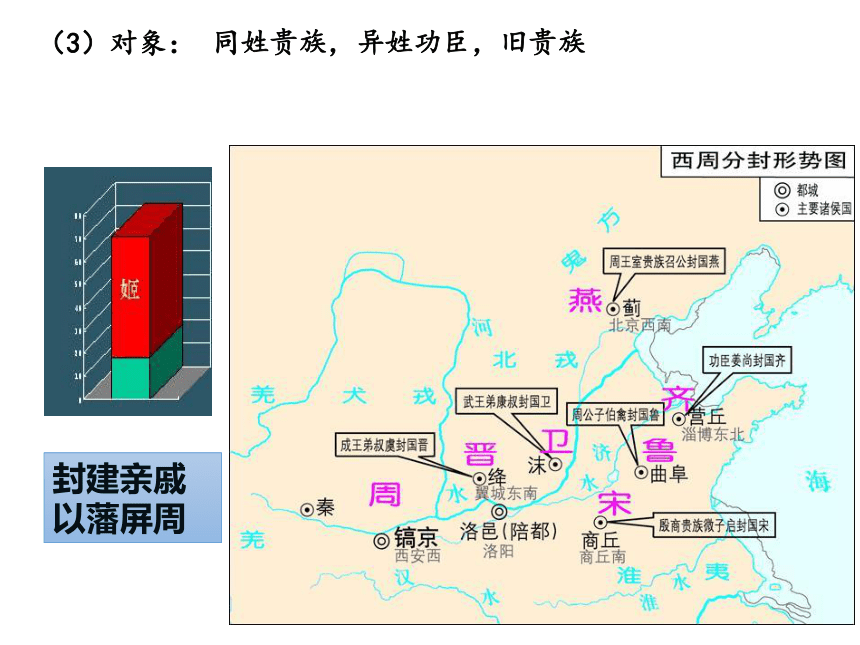

封建亲戚以藩屏周

同姓贵族,异姓功臣,旧贵族

(3)对象:

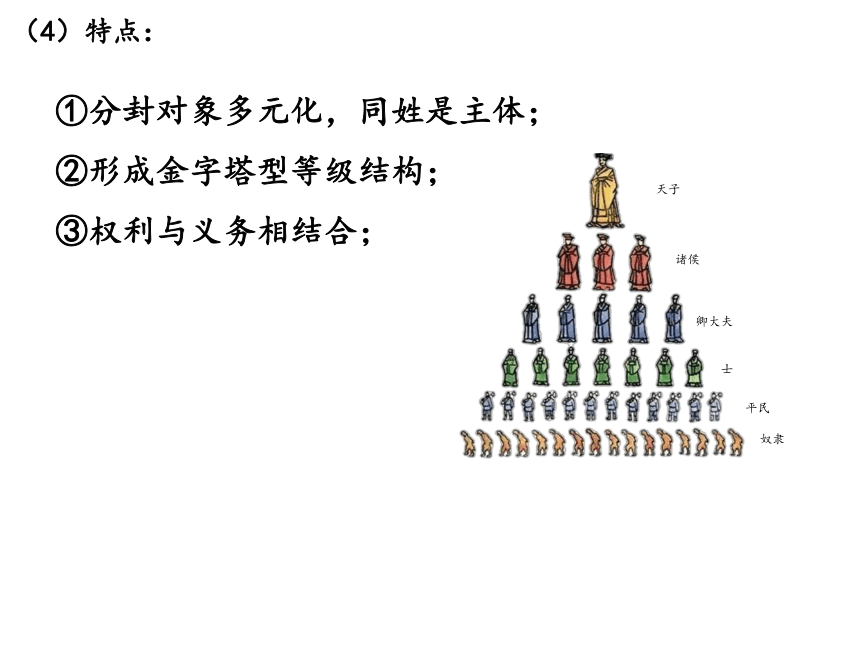

①分封对象多元化,同姓是主体;

②形成金字塔型等级结构;

③权利与义务相结合;

(4)特点:

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

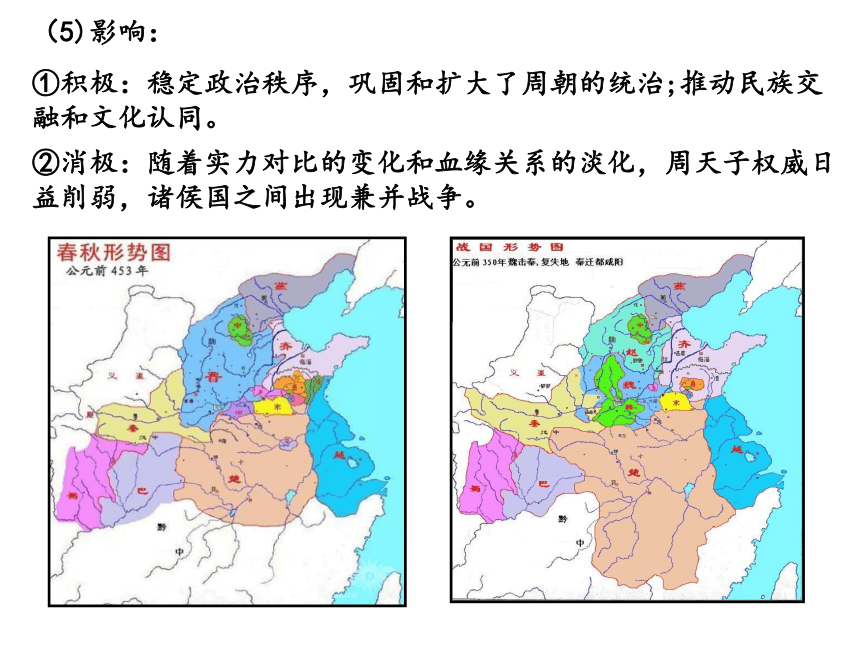

(5)影响:

①积极:稳定政治秩序,巩固和扩大了周朝的统治;推动民族交融和文化认同。

②消极:随着实力对比的变化和血缘关系的淡化,周天子权威日益削弱,诸侯国之间出现兼并战争。

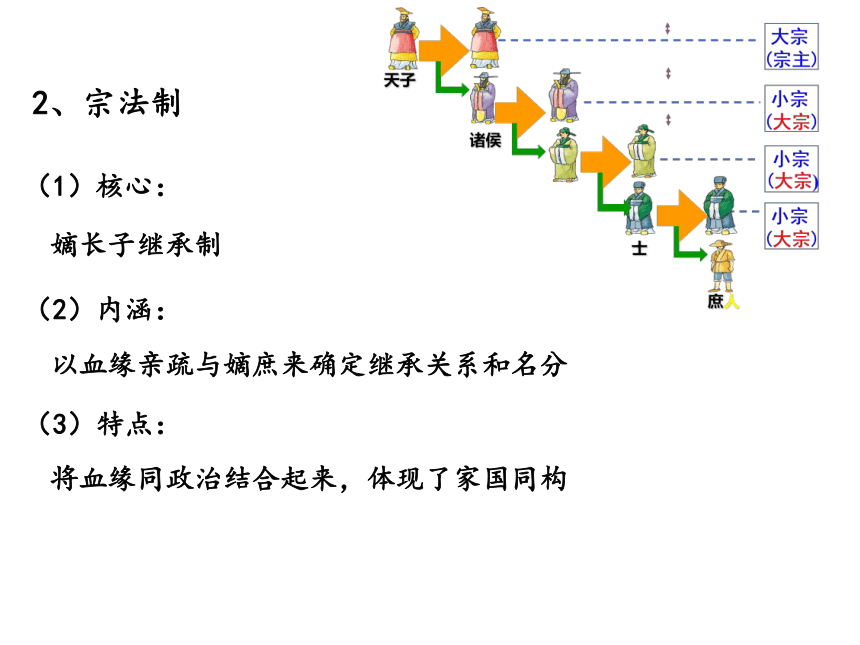

2、宗法制

嫡长子继承制

(1)核心:

以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分

(2)内涵:

将血缘同政治结合起来,体现了家国同构

(3)特点:

(4)影响

①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位;

②凝聚宗族,有利于统治集团内部的稳定和团结;

③形成了家国同构的传统社会结构和中华民族重视祖先、重视传统的民族精神。

(四)东周

2、表现:

(2)出现春秋诸候争霸,战国兼并局面。

(1)分封制、宗法制逐步解体;

(3)各国变法,君主权力加强,郡县制、官僚制开始产生。

1、原因:

(1)生产力的发展,井田制瓦解;

——社会大变革(旧制度逐步解体,中央集权制度开始产生)

(2)宗法血缘关系瓦解;

(五)先秦时期政治制度的特点

1、以血缘关系为纽带;

2、神权与王权相结合;

3、最高统治者尚未实现权力的高度集中;

4、君主的权力不是绝对的,原始民主传统对君主的权力有制约作用。

皇帝制度

三公九卿制

郡县制

文书制度

二、秦朝的政治制度

开创了专制主义中央集权制度

(1)皇权至上

“天下之事无大小皆决于上”——《史记·秦始皇本纪》

(2)皇帝独尊

“天子独以印称玺”“命为制,令为诏,天子自称曰‘朕’”。 ——《史记·秦始皇本纪》

(3)皇位世袭

“制曰:‘朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。’” ——《史记·秦始皇本纪》

1、皇帝制度

——本质:是君主专制

三公(决策)

九卿(执行)

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

皇帝

御史大夫

丞相

太尉

2、三公九卿制度

(副丞相,掌监察)

(百官之长)

(最高武官,掌军事)

虎符

廷议制度:一定程度上减少了决策失误

3、在全国范围内推行郡县制

皇帝

郡

县(少数民族地区称道)

乡

里

3、在全国范围内推行郡县制

(2)特点:

中央垂直管理地方;

郡县主要官吏都由中央直接任命

(1)设置:36郡

郡:郡守、郡丞、郡尉、监御史

县:县令、县丞、县尉

史料1:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕)勿敢留。留者以律论之。——《睡虎地秦墓竹简·行书》

史料2:“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。” ——《史记·秦始皇本纪》

史料3:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”——东汉王充在《论衡》

◎睡虎地秦墓竹简

4、文书制度

★根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

①保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地;

②提高行政效率,加强专制主义中央集权制。

(一)君主专制的发展演变(君权与相权)

三、两汉至明清时期政治制度的演变

(1)起用身边的亲信近臣,以成决策核心;

如:西汉

两种方式

(2)令多人共行“宰相”之职,以形成相互牵制。

如:唐、宋

1、西汉:

汉武帝设立中朝/内朝,削弱外朝丞相权力,中朝尚书权力逐渐增大

决策机构——中朝

执行机关——外朝

皇帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

内朝

外朝

决策机构

执行机构

有事上报

汉武帝时期中央政府组织系统

2、东汉:刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

表现:内朝官向外朝官转化

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

皇帝

中书省(草拟)

尚书省(执行)

门下省(审核)

吏部

户部

刑部

礼部

兵部

工部

3、隋唐:三省六部制确立

(1)内容

尚书左仆射

房玄龄

尚书右仆射

杜如晦

中书令

姚崇

门下侍中

宋璟

唐朝四大贤相

贞观之治

开元盛世

(2)政事堂的设立:三省长官共议朝政

特定官衔:同中书门下平章事

——相权进一步分散

度

支

盐

铁

户

部

财政

三司

4、宋代:二府三司制

同中书门下平章事

枢密院

行政

军事

二府

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

吏

户

礼

兵

刑

工

5、元朝:一省制

——中书省总理全国政务

元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

6、明朝:内阁制度

(1)明太祖:废除中书省和宰相

(2)明成祖:形成内阁制度

“票拟”→皇帝“批红”

(3)地位:始终不是中央一级的正式行政机构,不能统率六部百司。

7、清朝:设立军机处

②影响:军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事,君主专制达到顶峰

(1)清初:议政王大臣会议限制皇权

(2)雍正:设军机处

①军机大臣产生方式:兼职充任

跪受笔录

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

内阁

丞相

司礼监

内 廷

外 朝

军机处

军机处

小结:历代中央行政中枢制度的演变历程

三公九卿制

武帝设中朝

光武尚书台

三省六部制

两府三司制

一省主政务

废相设内阁

雍正军机处

两汉

魏晋隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝

秦朝

趋势:中间偶有反复,总体趋势君权不断加强,相权不断削弱,直至被废

(二)中央集权的发展演变(地方行政制度)

1、秦代:废分封,行郡县

主父偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”

——《汉书》

郡国并行制

汉景帝:七国之乱

“推恩令”

分十三州,设刺史

2、西汉

汉武帝:

(1)地方机构:

(2)变化:

(3)问题:

3、东汉末——魏晋南北朝

州—郡—县

州刺史权力增强,危及中央集权

州成为地方一级行政机构(行政权和领兵权)

4、隋朝

(1)废郡

(2)以州统县,实行州、县两级制

5、唐朝

①设道为监察机构

②道由监察机构成为地方行政实体

③战略重地设节度使

(1)机构:道—州—县

(2)变化

(3)问题:

节度使拥兵自重,形成藩镇割据,危及中央集权。

河朔三镇

路

州(府军监)

县

转运使司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

宋代地方行政制度图

通判

安抚使司(帅司)

6、宋朝

(1)机构:路—州—县

设路监督州县各级官吏

(3)影响:

加强了中央集权,但也造成地方自主性和能动性丧失。

(2)内容

7、元朝:行省制

(2)机构:行省—路—府—州—县

(1)行省制

权力较大;

但受制于中央(中央集权)

辖区广大;

(3)特点:

(4)影响

①奠定后世行政版图的基础,是中国省制的开端;

③调整了中央和地方的关系;

②便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权;

④巩固了多民族国家的统一。

8、明清

(1)机构:省—府—县

①废行省,设三司(布政使司、按察使司、都指挥使司分割行省权力)

②派巡抚、巡按、总督(清朝)掌管一省或数省军政大权

(2)变化

加强了中央集权;奠定了现代中国的版图。

(3)影响

1、中央集权是推动地方行政层级变化的主因;

2、三级制是主体,县设置最稳定;

(下稳上动)

3、沿袭变革是变迁的主线;

4、中间虽有反复,但总体趋势是中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

小结:中国古代地方行政制度的演变特征

府

县

例·下列古代官职或制度,按照出现时间先后排序正确的是( )

①凡十,……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里

②初只秉庙谟商戎略而已,厥后军国大计,罔不总揽

③设一员总领财政,下设盐铁﹑户部﹑度支三部

④皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司

A.①③④② B.③①④②

C.①②③④ D.②①④③

例·下列行政区划图,按照出现的先后顺序排列正确的是( )

③①④② B. ③①②④

C. ③④①② D. ①③②④

第1课

中国古代政治制度的形成与发展

早期阶段

发展阶段

(夏商周时期)

(秦至鸦片战争前的清朝)

分封制 宗法制

专制主义中央集权制度

一、先秦时期的政治制度

二、秦朝的政治制度

三、两汉至明清时期政治制度的演变

目录

(一)夏朝

——王位世袭制取代禅让制

王位在一家一姓中传承;

2、方式:

一、先秦时期的政治制度

1、特点:

兄终弟及、父子相传

3、结果:

“传贤”变成“传子”;

“家天下”取代“公天下”。

(二)商朝

——内外服制

一、早期政治制度

1、商朝是中国历史上信史的开端;

2、商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官吏。

方国联盟

(三)西周

一、早期政治制度

1、分封制

“封建亲戚,以蕃屏周”

(1)目的:

◇诸侯义务:政治:听命天子,朝觐述职

军事:镇守疆土,随从作战

经济:交纳贡赋

◇诸侯权利:世袭统治权

(2)内容:

封建亲戚以藩屏周

同姓贵族,异姓功臣,旧贵族

(3)对象:

①分封对象多元化,同姓是主体;

②形成金字塔型等级结构;

③权利与义务相结合;

(4)特点:

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

(5)影响:

①积极:稳定政治秩序,巩固和扩大了周朝的统治;推动民族交融和文化认同。

②消极:随着实力对比的变化和血缘关系的淡化,周天子权威日益削弱,诸侯国之间出现兼并战争。

2、宗法制

嫡长子继承制

(1)核心:

以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分

(2)内涵:

将血缘同政治结合起来,体现了家国同构

(3)特点:

(4)影响

①保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位;

②凝聚宗族,有利于统治集团内部的稳定和团结;

③形成了家国同构的传统社会结构和中华民族重视祖先、重视传统的民族精神。

(四)东周

2、表现:

(2)出现春秋诸候争霸,战国兼并局面。

(1)分封制、宗法制逐步解体;

(3)各国变法,君主权力加强,郡县制、官僚制开始产生。

1、原因:

(1)生产力的发展,井田制瓦解;

——社会大变革(旧制度逐步解体,中央集权制度开始产生)

(2)宗法血缘关系瓦解;

(五)先秦时期政治制度的特点

1、以血缘关系为纽带;

2、神权与王权相结合;

3、最高统治者尚未实现权力的高度集中;

4、君主的权力不是绝对的,原始民主传统对君主的权力有制约作用。

皇帝制度

三公九卿制

郡县制

文书制度

二、秦朝的政治制度

开创了专制主义中央集权制度

(1)皇权至上

“天下之事无大小皆决于上”——《史记·秦始皇本纪》

(2)皇帝独尊

“天子独以印称玺”“命为制,令为诏,天子自称曰‘朕’”。 ——《史记·秦始皇本纪》

(3)皇位世袭

“制曰:‘朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。’” ——《史记·秦始皇本纪》

1、皇帝制度

——本质:是君主专制

三公(决策)

九卿(执行)

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

皇帝

御史大夫

丞相

太尉

2、三公九卿制度

(副丞相,掌监察)

(百官之长)

(最高武官,掌军事)

虎符

廷议制度:一定程度上减少了决策失误

3、在全国范围内推行郡县制

皇帝

郡

县(少数民族地区称道)

乡

里

3、在全国范围内推行郡县制

(2)特点:

中央垂直管理地方;

郡县主要官吏都由中央直接任命

(1)设置:36郡

郡:郡守、郡丞、郡尉、监御史

县:县令、县丞、县尉

史料1:行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕)勿敢留。留者以律论之。——《睡虎地秦墓竹简·行书》

史料2:“天下之事无小大皆决于上,上至以衡石量书,日夜有呈,不中呈不得休息。” ——《史记·秦始皇本纪》

史料3:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”——东汉王充在《论衡》

◎睡虎地秦墓竹简

4、文书制度

★根据材料分析秦朝文书制度有哪些影响?

①保障皇帝和中央的政令能传送到全国各地;

②提高行政效率,加强专制主义中央集权制。

(一)君主专制的发展演变(君权与相权)

三、两汉至明清时期政治制度的演变

(1)起用身边的亲信近臣,以成决策核心;

如:西汉

两种方式

(2)令多人共行“宰相”之职,以形成相互牵制。

如:唐、宋

1、西汉:

汉武帝设立中朝/内朝,削弱外朝丞相权力,中朝尚书权力逐渐增大

决策机构——中朝

执行机关——外朝

皇帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

内朝

外朝

决策机构

执行机构

有事上报

汉武帝时期中央政府组织系统

2、东汉:刘秀将尚书台确立为新的行政中枢

表现:内朝官向外朝官转化

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命。政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

皇帝

中书省(草拟)

尚书省(执行)

门下省(审核)

吏部

户部

刑部

礼部

兵部

工部

3、隋唐:三省六部制确立

(1)内容

尚书左仆射

房玄龄

尚书右仆射

杜如晦

中书令

姚崇

门下侍中

宋璟

唐朝四大贤相

贞观之治

开元盛世

(2)政事堂的设立:三省长官共议朝政

特定官衔:同中书门下平章事

——相权进一步分散

度

支

盐

铁

户

部

财政

三司

4、宋代:二府三司制

同中书门下平章事

枢密院

行政

军事

二府

皇帝

枢密院

中书省

御史台

部

部

部

部

部

部

吏

户

礼

兵

刑

工

5、元朝:一省制

——中书省总理全国政务

元初侍御史高鸣进谏“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有壅,况三省乎?”

——《元史·高鸣传》

6、明朝:内阁制度

(1)明太祖:废除中书省和宰相

(2)明成祖:形成内阁制度

“票拟”→皇帝“批红”

(3)地位:始终不是中央一级的正式行政机构,不能统率六部百司。

7、清朝:设立军机处

②影响:军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事,君主专制达到顶峰

(1)清初:议政王大臣会议限制皇权

(2)雍正:设军机处

①军机大臣产生方式:兼职充任

跪受笔录

皇帝

内阁

吏部

兵部

刑部

工部

户部

礼部

军机处

日常事务

军国大事

内阁

丞相

司礼监

内 廷

外 朝

军机处

军机处

小结:历代中央行政中枢制度的演变历程

三公九卿制

武帝设中朝

光武尚书台

三省六部制

两府三司制

一省主政务

废相设内阁

雍正军机处

两汉

魏晋隋唐

两宋

元朝

明朝

清朝

秦朝

趋势:中间偶有反复,总体趋势君权不断加强,相权不断削弱,直至被废

(二)中央集权的发展演变(地方行政制度)

1、秦代:废分封,行郡县

主父偃说上曰:“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”

——《汉书》

郡国并行制

汉景帝:七国之乱

“推恩令”

分十三州,设刺史

2、西汉

汉武帝:

(1)地方机构:

(2)变化:

(3)问题:

3、东汉末——魏晋南北朝

州—郡—县

州刺史权力增强,危及中央集权

州成为地方一级行政机构(行政权和领兵权)

4、隋朝

(1)废郡

(2)以州统县,实行州、县两级制

5、唐朝

①设道为监察机构

②道由监察机构成为地方行政实体

③战略重地设节度使

(1)机构:道—州—县

(2)变化

(3)问题:

节度使拥兵自重,形成藩镇割据,危及中央集权。

河朔三镇

路

州(府军监)

县

转运使司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

宋代地方行政制度图

通判

安抚使司(帅司)

6、宋朝

(1)机构:路—州—县

设路监督州县各级官吏

(3)影响:

加强了中央集权,但也造成地方自主性和能动性丧失。

(2)内容

7、元朝:行省制

(2)机构:行省—路—府—州—县

(1)行省制

权力较大;

但受制于中央(中央集权)

辖区广大;

(3)特点:

(4)影响

①奠定后世行政版图的基础,是中国省制的开端;

③调整了中央和地方的关系;

②便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权;

④巩固了多民族国家的统一。

8、明清

(1)机构:省—府—县

①废行省,设三司(布政使司、按察使司、都指挥使司分割行省权力)

②派巡抚、巡按、总督(清朝)掌管一省或数省军政大权

(2)变化

加强了中央集权;奠定了现代中国的版图。

(3)影响

1、中央集权是推动地方行政层级变化的主因;

2、三级制是主体,县设置最稳定;

(下稳上动)

3、沿袭变革是变迁的主线;

4、中间虽有反复,但总体趋势是中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

小结:中国古代地方行政制度的演变特征

府

县

例·下列古代官职或制度,按照出现时间先后排序正确的是( )

①凡十,……掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里

②初只秉庙谟商戎略而已,厥后军国大计,罔不总揽

③设一员总领财政,下设盐铁﹑户部﹑度支三部

④皆编、检、讲读之官,不置官属,不得专制诸司

A.①③④② B.③①④②

C.①②③④ D.②①④③

例·下列行政区划图,按照出现的先后顺序排列正确的是( )

③①④② B. ③①②④

C. ③④①② D. ①③②④

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理