纲要上第19课 辛亥革命 课件(21张PPT含内嵌音频)

文档属性

| 名称 | 纲要上第19课 辛亥革命 课件(21张PPT含内嵌音频) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 15:57:11 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

意映卿卿如晤,吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲! ———林觉民《与妻书》

辛亥革命

之国与民视角

第一篇 国之艰难,民之艰辛

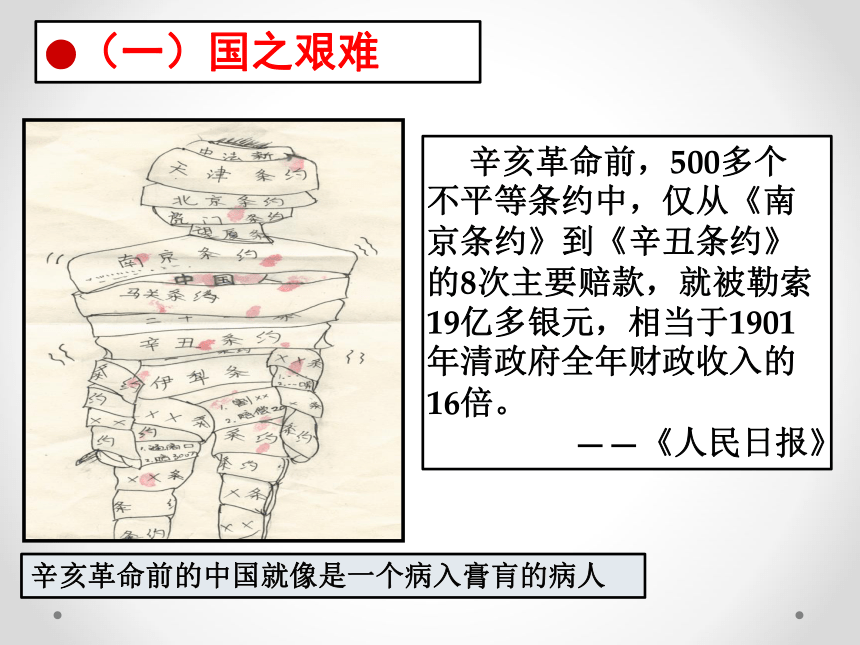

辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿多银元,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

——《人民日报》

●(一)国之艰难

辛亥革命前的中国就像是一个病入膏肓的病人

●(二)民之艰辛

全国饥民,数逾千万,迫饥寒而死者,道路相望……乃反观清政府,从未闻有一粟一粒之施。

——武昌革命军布告

民生之艰难

中国长江流域各省的前景非常暗淡。……人民将会成千上万地死去,难民营里出现霍乱和斑疹伤寒。一位不知名的中国人昨天对我说,前景从来没有这样糟糕,因为中国从来没有受过这样大的水灾和饥馑的威胁。

——英国《泰晤士报》驻北京记者莫理循

●(三) 国之自救

1.清政府宣布实施“新政”

训练新兵、奖励实业、废除科举,兴办新学、派留学生出国、改革官制等。

推翻清王朝的辛亥革命并非是一场持续、计划周详的政变……正是1901年后王朝在军事、政治、经济和教育方面的进行的改革,极具讽刺意味地加快了精英阶层的政治觉醒的过程。与其说这些改革有利于孙中山等激进分子的活动,不如说它们更多地加速了王朝的覆灭。

——【美】魏佩德《中华帝国的衰落》

●(三) 国之自救

2.预备立宪

1905年,清政府派五大臣出国考察各国宪政。

1906年,清政府下诏“仿行宪政”。

1907年,清政府下令成立资政院。

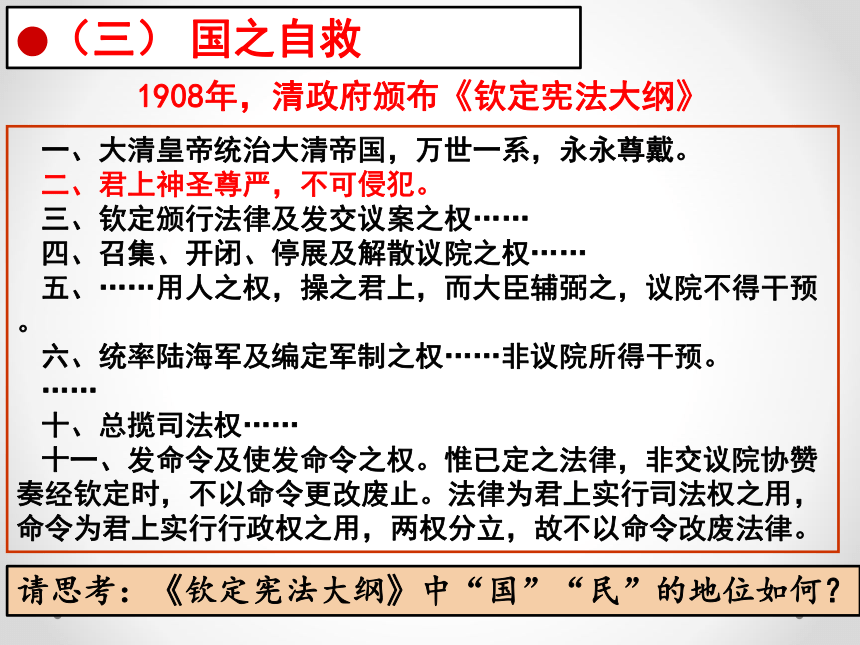

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》。

1909年,全国22个省纷纷建立了资议局。

1910年,清政府缩短预备立宪期为五年。

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预。

……

十、总揽司法权……

十一、发命令及使发命令之权。惟已定之法律,非交议院协赞奏经钦定时,不以命令更改废止。法律为君上实行司法权之用,命令为君上实行行政权之用,两权分立,故不以命令改废法律。

●(三) 国之自救

请思考:《钦定宪法大纲》中“国”“民”的地位如何?

●(三) 国之自救

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族)、 徐世昌(汉)

外务大臣:梁敦彦(汉); 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族); 学务大臣:唐景崇(汉)

陆军大臣:荫昌(满族); 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族); 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉); 理藩大臣:寿耆(皇族)

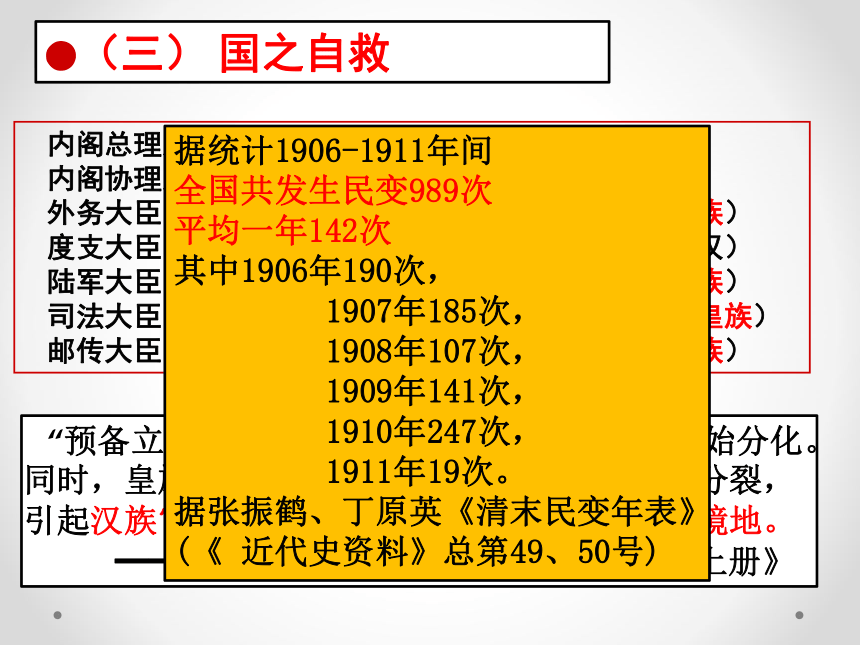

“预备立宪”的骗局暴露以后,立宪派内部开始分化。同时,皇族内阁集权,也造成统治集团内部的分裂,引起汉族官僚的离心。清政府陷于空前孤立的境地。

━━人民教育出版社《中国近代现代史·上册》

据统计1906-1911年间

全国共发生民变989次

平均一年142次

其中1906年190次,

1907年185次,

1908年107次,

1909年141次,

1910年247次,

1911年19次。

据张振鹤、丁原英《清末民变年表》

(《 近代史资料》总第49、50号)

●(四)民之失望

“干路延误已久,应即由国家收回,赶紧兴筑。除枝路留准商民量力酌行外,其从前批准干路各案, 一律取消。” ——清帝宣布铁路干线收归国有谕

与民争利

1911年,保路运动是四川、广东、湖南、湖北等省人民反对清政府将民办的川汉、粤汉铁路出卖给帝国主义的群众运动。 四川保路运动爆发后,有人说;“不用掐,不用算,宣统不过二年半。”

国之艰难 民之艰辛

国之自救 民之失望

第二篇 国之蓝图,民之主体

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

民族主义

民权主义

民生主义

核心

推翻满清政府统治

(民族革命)

推翻封建帝制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

解决土地问题

(社会革命)

前提

补充,发展

●(一)国之蓝图

练一练

1.不愿君主一人专制;

2.不愿满洲人专制;

3.不愿少数富人专制;

4.敢有帝制自为者,天下共击之;

5.就算汉人为君主,也不得不革命。

●(二)民之主体

请同学结合以上材料并阅读课本111页第一段,思考

1.如何评价“南北议和”这个行为?

2.“南北议和”是在践行三民主义吗?

南北议和

“务宜设法和平了解,早息一日兵争,地方百姓,早安静一日。否则,势必兵连祸结,不但荼毒生灵,糜费巨款,迨至日久息事,则我国已成不可收拾之国矣。” ——袁世凯

1912年3月南京临时政府颁布《临时约法》,内容节选如下:

“中华民国之主权属于国民全体。”

“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。……人民得享有人身、言论、著作、集会、结社、请愿、诉讼、选举、及被选举各项之自由权。”

“中华民国立法权以参议院行之。”“中华民国

临时大总统代表临时政府,总揽政务。”“法院依法律

审判民事诉讼及刑事诉讼。”

“国务总理及各部部长均称国务员。国务员辅佐临时大总统,负其责任。……国务员于临时大总统提出法律公布法律及发布命令时须副署。”

主权在民

平等、自由

三权分立

责任内阁制

(主权归属)

《临时约法》中规定主权属于谁?

(民权设置)

《临时约法》中对民权是如何规定?

(政权结构)

《临时约法》中立法权、行政权、司法权各归属于谁?体现什么原则?对临时大总统的行政权是如何限制的?

《临时约法》:1912年3月11日

●(二)民之主体

辛亥革命是国家转型的助推器:推动国家观念从“王朝国家”转向“民族国家”;推动国家权力的合法基础从“主权在君”转向“主权在民”;推动国家权力运转方式从“集权专断”转向“分权制衡”;推动治国理民的游戏规则从“礼法之治”转向“宪法之治”。 ——颜德如 《现代国家构建视野下的辛亥革命》

●国之蓝图,民之主体

第三篇 国之剧变,民之茫然

●(一)国之剧变

“辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点”。

——马勇《1911年中国大革命》

处在半殖民地半封建社会的中国,帝国主义和封建势力根深蒂固……中国民族资产阶级和工人阶级力量还很薄弱;被也在社会最底层的农民大多仿佛沉睡着,或者只做一些无望的分散的反抗;站在革命运动前列的是一批受过近代教育而没有实力的知识分子。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

●(二)民之茫然

民国三年,戴季陶在旅途中遇一老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农: “你也是中华民国人也”,老农“茫然惶然,连声曰:我非革命党,我非中华民国人”。

—— 唐文权、桑兵编《戴季陶集》

●(二)民之茫然

1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰观念或习惯中毫无根据地。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。……这种共和政体悲惨地结束了,然而,失败的并不是这种政体,而是一代人。 ——N.佩弗《远东》

有民主共和的民国 无自主理性的国民

第一篇 国之艰难,民之艰辛

第二篇 国之蓝图,民之主体

第三篇 国之剧变,民之茫然

●辛亥革命的反思

什么样的机制能够让民众力量彻底释放,让社会个体成为近代化进程中最具活力的因子?

什么样的制度能够保障普通民众的权利?

国民一体

意映卿卿如晤,吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。吾作此书,泪珠和笔墨齐下,不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷,谓吾忍舍汝而死,谓吾不知汝之不欲吾死也,故遂忍悲为汝言之。吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也。吾自遇汝以来,常愿天下有情人都成眷属;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,几家能彀?司马青衫,吾不能学太上之忘情也。语云:仁者“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。汝体吾此心,于啼泣之余,亦以天下人为念,当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也。汝其勿悲! ———林觉民《与妻书》

辛亥革命

之国与民视角

第一篇 国之艰难,民之艰辛

辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿多银元,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

——《人民日报》

●(一)国之艰难

辛亥革命前的中国就像是一个病入膏肓的病人

●(二)民之艰辛

全国饥民,数逾千万,迫饥寒而死者,道路相望……乃反观清政府,从未闻有一粟一粒之施。

——武昌革命军布告

民生之艰难

中国长江流域各省的前景非常暗淡。……人民将会成千上万地死去,难民营里出现霍乱和斑疹伤寒。一位不知名的中国人昨天对我说,前景从来没有这样糟糕,因为中国从来没有受过这样大的水灾和饥馑的威胁。

——英国《泰晤士报》驻北京记者莫理循

●(三) 国之自救

1.清政府宣布实施“新政”

训练新兵、奖励实业、废除科举,兴办新学、派留学生出国、改革官制等。

推翻清王朝的辛亥革命并非是一场持续、计划周详的政变……正是1901年后王朝在军事、政治、经济和教育方面的进行的改革,极具讽刺意味地加快了精英阶层的政治觉醒的过程。与其说这些改革有利于孙中山等激进分子的活动,不如说它们更多地加速了王朝的覆灭。

——【美】魏佩德《中华帝国的衰落》

●(三) 国之自救

2.预备立宪

1905年,清政府派五大臣出国考察各国宪政。

1906年,清政府下诏“仿行宪政”。

1907年,清政府下令成立资政院。

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》。

1909年,全国22个省纷纷建立了资议局。

1910年,清政府缩短预备立宪期为五年。

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预。

……

十、总揽司法权……

十一、发命令及使发命令之权。惟已定之法律,非交议院协赞奏经钦定时,不以命令更改废止。法律为君上实行司法权之用,命令为君上实行行政权之用,两权分立,故不以命令改废法律。

●(三) 国之自救

请思考:《钦定宪法大纲》中“国”“民”的地位如何?

●(三) 国之自救

内阁总理大臣:庆亲王奕劻(皇族)

内阁协理大臣:那桐(满族)、 徐世昌(汉)

外务大臣:梁敦彦(汉); 民政大臣:善耆(皇族)

度支大臣:载泽(皇族); 学务大臣:唐景崇(汉)

陆军大臣:荫昌(满族); 海军大臣:载洵(皇族)

司法大臣:绍昌(皇族); 农工商大臣:溥伦(皇族)

邮传大臣:盛宣怀(汉); 理藩大臣:寿耆(皇族)

“预备立宪”的骗局暴露以后,立宪派内部开始分化。同时,皇族内阁集权,也造成统治集团内部的分裂,引起汉族官僚的离心。清政府陷于空前孤立的境地。

━━人民教育出版社《中国近代现代史·上册》

据统计1906-1911年间

全国共发生民变989次

平均一年142次

其中1906年190次,

1907年185次,

1908年107次,

1909年141次,

1910年247次,

1911年19次。

据张振鹤、丁原英《清末民变年表》

(《 近代史资料》总第49、50号)

●(四)民之失望

“干路延误已久,应即由国家收回,赶紧兴筑。除枝路留准商民量力酌行外,其从前批准干路各案, 一律取消。” ——清帝宣布铁路干线收归国有谕

与民争利

1911年,保路运动是四川、广东、湖南、湖北等省人民反对清政府将民办的川汉、粤汉铁路出卖给帝国主义的群众运动。 四川保路运动爆发后,有人说;“不用掐,不用算,宣统不过二年半。”

国之艰难 民之艰辛

国之自救 民之失望

第二篇 国之蓝图,民之主体

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

民族主义

民权主义

民生主义

核心

推翻满清政府统治

(民族革命)

推翻封建帝制

建立资产阶级共和国

(政治革命)

解决土地问题

(社会革命)

前提

补充,发展

●(一)国之蓝图

练一练

1.不愿君主一人专制;

2.不愿满洲人专制;

3.不愿少数富人专制;

4.敢有帝制自为者,天下共击之;

5.就算汉人为君主,也不得不革命。

●(二)民之主体

请同学结合以上材料并阅读课本111页第一段,思考

1.如何评价“南北议和”这个行为?

2.“南北议和”是在践行三民主义吗?

南北议和

“务宜设法和平了解,早息一日兵争,地方百姓,早安静一日。否则,势必兵连祸结,不但荼毒生灵,糜费巨款,迨至日久息事,则我国已成不可收拾之国矣。” ——袁世凯

1912年3月南京临时政府颁布《临时约法》,内容节选如下:

“中华民国之主权属于国民全体。”

“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。……人民得享有人身、言论、著作、集会、结社、请愿、诉讼、选举、及被选举各项之自由权。”

“中华民国立法权以参议院行之。”“中华民国

临时大总统代表临时政府,总揽政务。”“法院依法律

审判民事诉讼及刑事诉讼。”

“国务总理及各部部长均称国务员。国务员辅佐临时大总统,负其责任。……国务员于临时大总统提出法律公布法律及发布命令时须副署。”

主权在民

平等、自由

三权分立

责任内阁制

(主权归属)

《临时约法》中规定主权属于谁?

(民权设置)

《临时约法》中对民权是如何规定?

(政权结构)

《临时约法》中立法权、行政权、司法权各归属于谁?体现什么原则?对临时大总统的行政权是如何限制的?

《临时约法》:1912年3月11日

●(二)民之主体

辛亥革命是国家转型的助推器:推动国家观念从“王朝国家”转向“民族国家”;推动国家权力的合法基础从“主权在君”转向“主权在民”;推动国家权力运转方式从“集权专断”转向“分权制衡”;推动治国理民的游戏规则从“礼法之治”转向“宪法之治”。 ——颜德如 《现代国家构建视野下的辛亥革命》

●国之蓝图,民之主体

第三篇 国之剧变,民之茫然

●(一)国之剧变

“辛亥革命是中国五千年历史上的重大事件。这个事件的意义是结束了两千年帝制,赶跑了皇帝,建立了共和,是全面现代化的起点”。

——马勇《1911年中国大革命》

处在半殖民地半封建社会的中国,帝国主义和封建势力根深蒂固……中国民族资产阶级和工人阶级力量还很薄弱;被也在社会最底层的农民大多仿佛沉睡着,或者只做一些无望的分散的反抗;站在革命运动前列的是一批受过近代教育而没有实力的知识分子。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

●(二)民之茫然

民国三年,戴季陶在旅途中遇一老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似绝不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农: “你也是中华民国人也”,老农“茫然惶然,连声曰:我非革命党,我非中华民国人”。

—— 唐文权、桑兵编《戴季陶集》

●(二)民之茫然

1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰观念或习惯中毫无根据地。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。……这种共和政体悲惨地结束了,然而,失败的并不是这种政体,而是一代人。 ——N.佩弗《远东》

有民主共和的民国 无自主理性的国民

第一篇 国之艰难,民之艰辛

第二篇 国之蓝图,民之主体

第三篇 国之剧变,民之茫然

●辛亥革命的反思

什么样的机制能够让民众力量彻底释放,让社会个体成为近代化进程中最具活力的因子?

什么样的制度能够保障普通民众的权利?

国民一体

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进