人教版必修三5.杜甫诗三首 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修三5.杜甫诗三首 课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 18:25:44 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

杜甫诗三首

《望岳》/《春望》/《石壕吏》

白居易亦云:“杜诗贯穿古今,尽工尽善,殆过于李。”元、白之论如此。盖其出处劳佚,喜乐悲愤,好贤恶恶,一见之于诗。而又以忠君忧国、伤时念乱为本旨。读其诗可以知其世,故当时谓之“诗史”。

人教版八年级语文上册PPT教学课件

杜甫

(712年2月12日~770年)

字子美,自号少陵野老

出生于河南巩县,原籍湖北襄阳

唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”

杜甫的作品

杜甫的诗真实、深刻地反映了唐王朝由盛及衰这一转折过程中的种种社会现象,展现出广阔的生活画面,成为唐代社会的历史,历来被称为“诗史”。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。

杜甫的作品有《茅屋为秋风所破歌》《登高》《北征》《春望》《闻官军收河南河北》及“三吏”“三别”。

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》

第一首诗

《望岳》

“齐鲁青未了”五字雄盖一世。“青未了”语好,“夫如何”跌荡,非凑句也。“荡胸”语,不必可解,登高意豁,自见其趣;对下句苦。郭浚曰:他人游泰山记,千言不了,被老杜数语说尽。只言片语,说得泰岳色气凛然,为万古开天名作。句字皆能泣鬼磷而裂鬼胆。

作者:杜甫

创作

背景

杜甫20—35岁时曾遍游中国的大江南北。《望岳》这组诗就是在他24岁时写成的。这组诗共三首,分东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。书上这首诗即东岳泰山,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青壮年杜甫那种蓬勃的朝气。

位于山东省中部的泰山,古称东岳,又称岱岳,被尊为五岳之首。自古有许多吟诵泰山的诗作,而以杜甫的这首《望岳》最为著名,因此被刻于碑碣,立于山麓。

诵读全诗思考

这首诗描写了泰山怎样的特点?从哪些句子可以看出来?

《望岳》

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

岱

宗

夫

如

何

,

齐

鲁

青

未

了

。

注释:

岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。

夫:读“fú”。句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。

如何:怎么样。

齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。

青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。

青:指苍翠、翠绿的美好山色。

未了:不尽,不断。

造

化

钟

神

秀

?

阴

阳

割

昏

晓

。

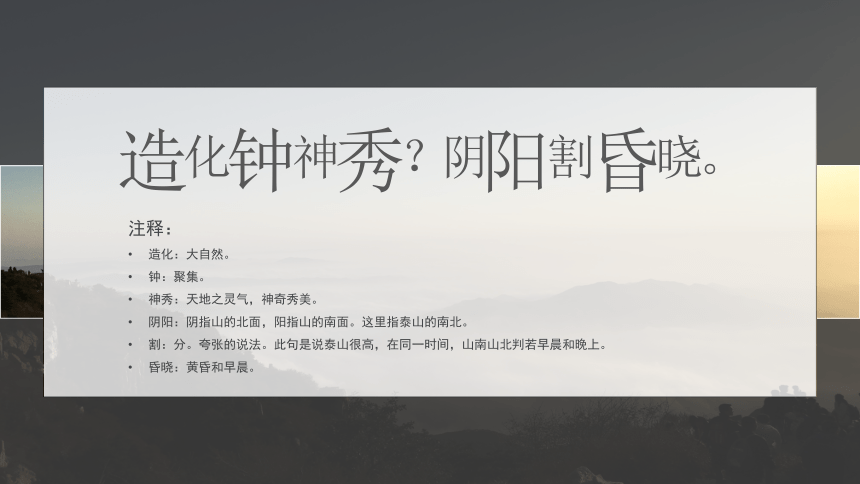

注释:

造化:大自然。

钟:聚集。

神秀:天地之灵气,神奇秀美。

阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。这里指泰山的南北。

割:分。夸张的说法。此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。

昏晓:黄昏和早晨。

荡

胸

升

曾

云

,

决

眦

入

归

鸟

。

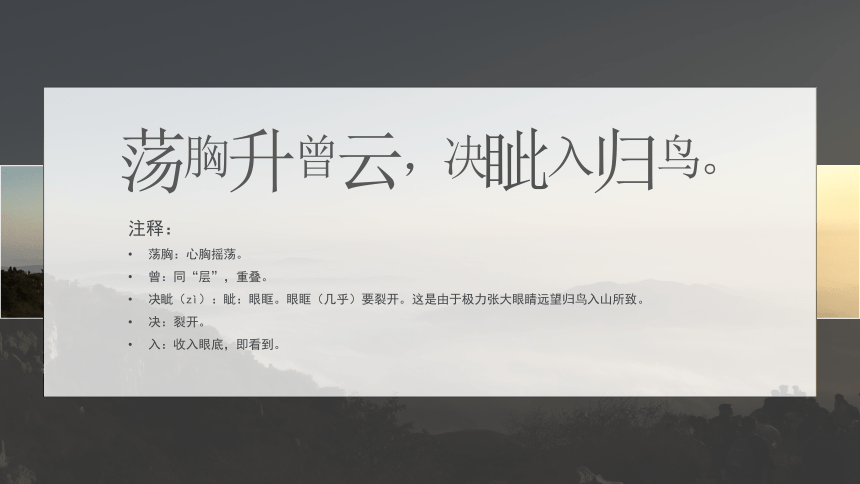

注释:

荡胸:心胸摇荡。

曾:同“层”,重叠。

决眦(zì):眦:眼眶。眼眶(几乎)要裂开。这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。

决:裂开。

入:收入眼底,即看到。

会

当

凌

绝

顶

,

一

览

众

山

小

。

注释:

会当:终当,定要。

凌:登上。凌绝顶,即登上最高峰。

小:形容词的意动用法,意思为“以······为小,认为······小”。

整体把握

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

该句总概括泰山的全貌,写出了泰山雄伟高大的山势。

这两句诗突出泰山的 巍峨高大和神奇秀丽的形象

这两句诗蕴藏着诗人热爱祖国河山的情感

诗人在此仅仅表达了想攀登泰山极顶的愿望吗?你从中感受到诗人怎样的胸怀和抱负?

整体把握

《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

第一行远望

第二行近望

第三行细望

第四行极望

远望泰山参天耸立

近望泰山高大秀美

细望泰山情由景生

望中所感抒怀言志

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

整体把握

年轻的诗人科举不第后游历齐赵,见到了泰山,写下了这首诗,在诗中你能看出任何科举失败后消极颓废情绪吗?那整首诗给你的感受是什么?

诗人热情赞美了泰山的神奇秀丽,流露出了对祖国河山的热爱之情。

尤其是最后两句,直抒胸臆,表现了诗人不怕困难,敢于攀登顶峰俯视一切的雄心和气魄,以及卓然独立兼济天下的豪情壮志。

你还能联系到意境相同的哪些诗句?

欲穷千里目,更上一层楼

第二首诗

《春望》

“古人为诗,贵于意在言外,使人思而得之,故言之者无罪,闻之者足以耐也。近世诗人,唯杜子美最得诗人之体,如‘国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心’。山河在,明无余物矣;草木深,明无人矣:花鸟,平时可娱之物,见之而泣,闻之而悲,则时可知矣。他皆类此,不可遍举。”

作者:杜甫

写作

背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗--《春望》。

诵读全诗

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

溅(jiàn):溅落

抵(dǐ):值

搔(sāo):挠

浑(hún):简直

胜(shēng):能够承受

簪(zān):一种束发的首饰

了解字意

诵读全诗,根据右侧字意试着理解诗句含义及作者想要表达的情感。

国

破

山

河

在

,

城

春

草

木

深

。

注释:

国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存在。

城:长安城。

草木深:指人烟稀少。

感

时

花

溅

泪

,

恨

别

鸟

惊

心

。

注释:

感时:为国家的时局而感伤。

溅泪:流泪。

恨别:怅恨离别。

烽

火

连

三

月

,

家

书

抵

万

金

。

注释:

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

三月:正月、二月、三月。

抵:值,相当。

白

头

搔

更

短

,

浑

欲

不

胜

簪

。

注释:

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻地抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

不胜:受不住,不能。

簪:一种束发的首饰。古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。

杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,“国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗 春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗

感时花溅泪,恨别鸟惊心。这句话在诗中起什么作用?

承上启下

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”

课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。

还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。

合作探究

整体把握

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

景中含情

忧国之心,思家之情。

情中见景

战事不断,愁苦不堪。

诗歌描写了战火不断,国破家亡,妻离子散,民不聊生的社会状况。表达诗人忧国伤时,念家悲己的思想感情。

第三首诗

《石壕吏》

这首诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

作者:杜甫

公元758年,为平息安(安禄山)史(史思明)之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。公元759年(乾元二年)春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

写作背景

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

暮:傍晚。

投:投宿。

夜:时间名词作状语,在夜里。

逾(yú):越过;翻过。

走:跑,这里指逃跑。

呼:诉说,叫喊。

一何:何其、多么。

怒:恼怒,凶猛,粗暴,这里指凶狠。

啼:哭啼。苦:凄苦。

前,上前,向前。致,对……说。

戍(shù):防守,这里指服役。

新:刚刚。

存:活着,生存着。

且,姑且,暂且。偷生,苟且活着。

长已矣:永远完了。已,停止,这里引申为完结。

室中:家中。更,再。

惟:只,仅。

未:还没有。去:离开,这里指改嫁。

完裙:完整的衣服。

老妪(yù):老妇人。衰:弱。

请,请求。从,跟从,跟随。

应,响应。河阳,今河南孟州,当时唐王朝官兵与叛军在此对峙。

犹得:还能够。得,能够。备:准备。晨炊:早饭。

夜久:夜深了。绝:断绝;停止。

如:好像,仿佛。闻:听。

泣幽咽:低微断续的哭声。有泪无声为“泣”,哭声哽塞低沉为“咽”。

明:天亮之后。登前途:踏上前行的路。登,踏上。前途,前行的道路。

独:唯独、只有。

整体把握

诗文的前四句描写了故事的发生,下面同学们熟读诗文的前四句,思考下面的问题。

哪一句预示有一场灾难降临?

有吏夜捉人

在这里老翁、老妇分别有怎样的举动?

老翁逾墙走 老妇出门看

全篇围绕哪两个字展开的?

捉人

哪几个词写出了差役怒呼、老妇哭啼的情景?

呼 啼 怒 苦

整体把握

本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。

本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没复写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。

本诗主题

这首诗是书写民间疾苦的叙事诗。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的横暴,表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。

杜甫诗三首

《望岳》/《春望》/《石壕吏》

白居易亦云:“杜诗贯穿古今,尽工尽善,殆过于李。”元、白之论如此。盖其出处劳佚,喜乐悲愤,好贤恶恶,一见之于诗。而又以忠君忧国、伤时念乱为本旨。读其诗可以知其世,故当时谓之“诗史”。

人教版八年级语文上册PPT教学课件

杜甫

(712年2月12日~770年)

字子美,自号少陵野老

出生于河南巩县,原籍湖北襄阳

唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”

后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。

杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”

杜甫的作品

杜甫的诗真实、深刻地反映了唐王朝由盛及衰这一转折过程中的种种社会现象,展现出广阔的生活画面,成为唐代社会的历史,历来被称为“诗史”。杜甫虽然在世时名声并不显赫,但后来声名远播,对中国文学和日本文学都产生了深远的影响。

杜甫的作品有《茅屋为秋风所破歌》《登高》《北征》《春望》《闻官军收河南河北》及“三吏”“三别”。

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》

第一首诗

《望岳》

“齐鲁青未了”五字雄盖一世。“青未了”语好,“夫如何”跌荡,非凑句也。“荡胸”语,不必可解,登高意豁,自见其趣;对下句苦。郭浚曰:他人游泰山记,千言不了,被老杜数语说尽。只言片语,说得泰岳色气凛然,为万古开天名作。句字皆能泣鬼磷而裂鬼胆。

作者:杜甫

创作

背景

杜甫20—35岁时曾遍游中国的大江南北。《望岳》这组诗就是在他24岁时写成的。这组诗共三首,分东岳(泰山)、南岳(衡山)、西岳(华山)。书上这首诗即东岳泰山,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青壮年杜甫那种蓬勃的朝气。

位于山东省中部的泰山,古称东岳,又称岱岳,被尊为五岳之首。自古有许多吟诵泰山的诗作,而以杜甫的这首《望岳》最为著名,因此被刻于碑碣,立于山麓。

诵读全诗思考

这首诗描写了泰山怎样的特点?从哪些句子可以看出来?

《望岳》

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

岱

宗

夫

如

何

,

齐

鲁

青

未

了

。

注释:

岱宗:泰山亦名岱山或岱岳,五岳之首,在今山东省泰安市城北。

夫:读“fú”。句首发语词,无实在意义,语气词,强调疑问语气。

如何:怎么样。

齐、鲁:古代齐鲁两国以泰山为界,齐国在泰山北,鲁国在泰山南。在今山东境内,后用齐鲁代指山东地区。

青未了:指郁郁苍苍的山色无边无际,浩茫浑涵,难以尽言。

青:指苍翠、翠绿的美好山色。

未了:不尽,不断。

造

化

钟

神

秀

?

阴

阳

割

昏

晓

。

注释:

造化:大自然。

钟:聚集。

神秀:天地之灵气,神奇秀美。

阴阳:阴指山的北面,阳指山的南面。这里指泰山的南北。

割:分。夸张的说法。此句是说泰山很高,在同一时间,山南山北判若早晨和晚上。

昏晓:黄昏和早晨。

荡

胸

升

曾

云

,

决

眦

入

归

鸟

。

注释:

荡胸:心胸摇荡。

曾:同“层”,重叠。

决眦(zì):眦:眼眶。眼眶(几乎)要裂开。这是由于极力张大眼睛远望归鸟入山所致。

决:裂开。

入:收入眼底,即看到。

会

当

凌

绝

顶

,

一

览

众

山

小

。

注释:

会当:终当,定要。

凌:登上。凌绝顶,即登上最高峰。

小:形容词的意动用法,意思为“以······为小,认为······小”。

整体把握

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

该句总概括泰山的全貌,写出了泰山雄伟高大的山势。

这两句诗突出泰山的 巍峨高大和神奇秀丽的形象

这两句诗蕴藏着诗人热爱祖国河山的情感

诗人在此仅仅表达了想攀登泰山极顶的愿望吗?你从中感受到诗人怎样的胸怀和抱负?

整体把握

《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

第一行远望

第二行近望

第三行细望

第四行极望

远望泰山参天耸立

近望泰山高大秀美

细望泰山情由景生

望中所感抒怀言志

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。

整体把握

年轻的诗人科举不第后游历齐赵,见到了泰山,写下了这首诗,在诗中你能看出任何科举失败后消极颓废情绪吗?那整首诗给你的感受是什么?

诗人热情赞美了泰山的神奇秀丽,流露出了对祖国河山的热爱之情。

尤其是最后两句,直抒胸臆,表现了诗人不怕困难,敢于攀登顶峰俯视一切的雄心和气魄,以及卓然独立兼济天下的豪情壮志。

你还能联系到意境相同的哪些诗句?

欲穷千里目,更上一层楼

第二首诗

《春望》

“古人为诗,贵于意在言外,使人思而得之,故言之者无罪,闻之者足以耐也。近世诗人,唯杜子美最得诗人之体,如‘国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心’。山河在,明无余物矣;草木深,明无人矣:花鸟,平时可娱之物,见之而泣,闻之而悲,则时可知矣。他皆类此,不可遍举。”

作者:杜甫

写作

背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗--《春望》。

诵读全诗

《春望》

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

溅(jiàn):溅落

抵(dǐ):值

搔(sāo):挠

浑(hún):简直

胜(shēng):能够承受

簪(zān):一种束发的首饰

了解字意

诵读全诗,根据右侧字意试着理解诗句含义及作者想要表达的情感。

国

破

山

河

在

,

城

春

草

木

深

。

注释:

国:国都,指长安(今陕西西安)。

破:陷落。

山河在:旧日的山河仍然存在。

城:长安城。

草木深:指人烟稀少。

感

时

花

溅

泪

,

恨

别

鸟

惊

心

。

注释:

感时:为国家的时局而感伤。

溅泪:流泪。

恨别:怅恨离别。

烽

火

连

三

月

,

家

书

抵

万

金

。

注释:

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

三月:正月、二月、三月。

抵:值,相当。

白

头

搔

更

短

,

浑

欲

不

胜

簪

。

注释:

白头:这里指白头发。

搔:用手指轻轻地抓。

浑:简直。

欲:想,要,就要。

不胜:受不住,不能。

簪:一种束发的首饰。古代男子蓄长发,成年后束发于头顶,用簪子横插住,以免散开。

诗中常使用反衬手法,即以甲物之是来衬乙物之非。

杜甫的《春望》开头两句就使用了这一手法,“国”是指都城,即长安--是政治、经济、文化的中心,其繁华热闹可以想见。但是,目前的长安,惟有山河存在,这不就意味着过去的繁华都城已被叛军糟蹋殆尽,剩下的只有山山水水了吗 春天来了,城里到处都是“草木深”,不就意味着人烟稀少才让草木丛生吗

感时花溅泪,恨别鸟惊心。这句话在诗中起什么作用?

承上启下

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”

课本注解为:感伤国事,看到美丽的花儿都禁不住落泪;伤心离别,听到婉转的鸟鸣都害怕。

还有一种通行的解释是:这是拟人写法,意思是由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因世间的离别而惊心。两种解释虽有区别,但精神是相通的。

合作探究

整体把握

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

景中含情

忧国之心,思家之情。

情中见景

战事不断,愁苦不堪。

诗歌描写了战火不断,国破家亡,妻离子散,民不聊生的社会状况。表达诗人忧国伤时,念家悲己的思想感情。

第三首诗

《石壕吏》

这首诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

作者:杜甫

公元758年,为平息安(安禄山)史(史思明)之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。公元759年(乾元二年)春,杜甫由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。他在由新安县西行途中,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

写作背景

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

石壕吏

杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

暮:傍晚。

投:投宿。

夜:时间名词作状语,在夜里。

逾(yú):越过;翻过。

走:跑,这里指逃跑。

呼:诉说,叫喊。

一何:何其、多么。

怒:恼怒,凶猛,粗暴,这里指凶狠。

啼:哭啼。苦:凄苦。

前,上前,向前。致,对……说。

戍(shù):防守,这里指服役。

新:刚刚。

存:活着,生存着。

且,姑且,暂且。偷生,苟且活着。

长已矣:永远完了。已,停止,这里引申为完结。

室中:家中。更,再。

惟:只,仅。

未:还没有。去:离开,这里指改嫁。

完裙:完整的衣服。

老妪(yù):老妇人。衰:弱。

请,请求。从,跟从,跟随。

应,响应。河阳,今河南孟州,当时唐王朝官兵与叛军在此对峙。

犹得:还能够。得,能够。备:准备。晨炊:早饭。

夜久:夜深了。绝:断绝;停止。

如:好像,仿佛。闻:听。

泣幽咽:低微断续的哭声。有泪无声为“泣”,哭声哽塞低沉为“咽”。

明:天亮之后。登前途:踏上前行的路。登,踏上。前途,前行的道路。

独:唯独、只有。

整体把握

诗文的前四句描写了故事的发生,下面同学们熟读诗文的前四句,思考下面的问题。

哪一句预示有一场灾难降临?

有吏夜捉人

在这里老翁、老妇分别有怎样的举动?

老翁逾墙走 老妇出门看

全篇围绕哪两个字展开的?

捉人

哪几个词写出了差役怒呼、老妇哭啼的情景?

呼 啼 怒 苦

整体把握

本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。

本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没复写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。

本诗主题

这首诗是书写民间疾苦的叙事诗。全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难,揭露了官吏的横暴,表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。