部编版五下-15.自相矛盾 第2课时 【优质课件】

文档属性

| 名称 | 部编版五下-15.自相矛盾 第2课时 【优质课件】 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

15.自相矛盾

第二课时

免费获取课文朗读资源

(发现-课文朗读-选择年级)

—目录—

课文品读

课文赏析

课文拓展

课文品读

课文回顾

边听边想,本文主要讲了一件什么事?

课文理解

学法导读

初读课文,把课文读正确,读通顺,注意把握好停顿。再读课文,能联系上下文猜测字词的意思,并结合注释,理解文章内容。重点品读楚国人的语言,了解他的思维过程,体会故事的寓意。熟读成诵,并能用自己的话讲讲这个故事。

课文理解

楚人卖的是什么?

楚人卖的是盾和矛。

课文理解

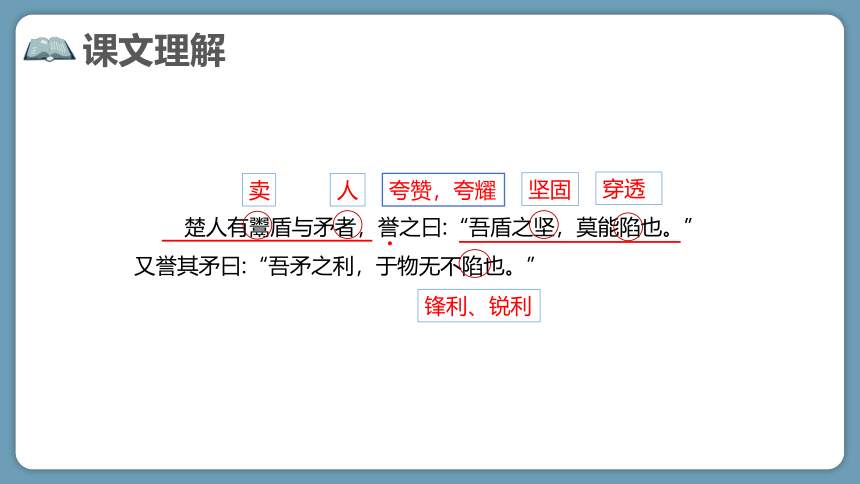

卖

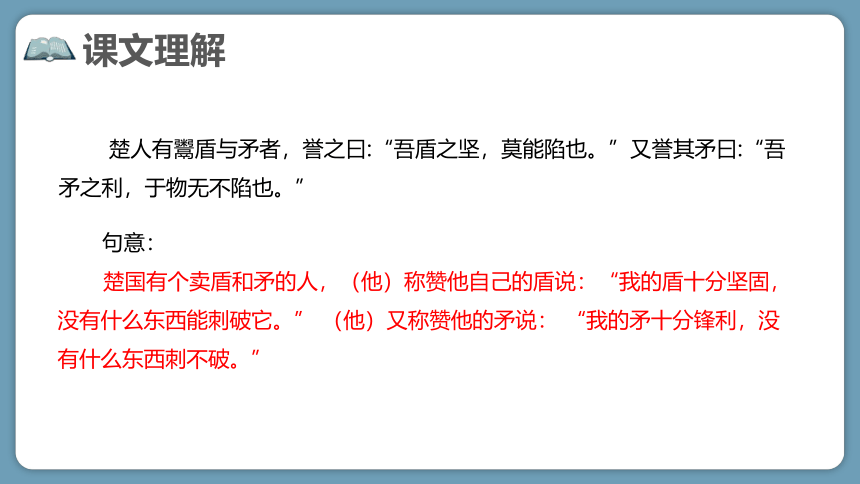

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

人

坚固

穿透

锋利、锐利

·

夸赞,夸耀

课文理解

句意:

楚国有个卖盾和矛的人,(他)称赞他自己的盾说:“我的盾十分坚固,没有什么东西能刺破它。” (他)又称赞他的矛说: “我的矛十分锋利,没有什么东西刺不破。”

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

课文理解

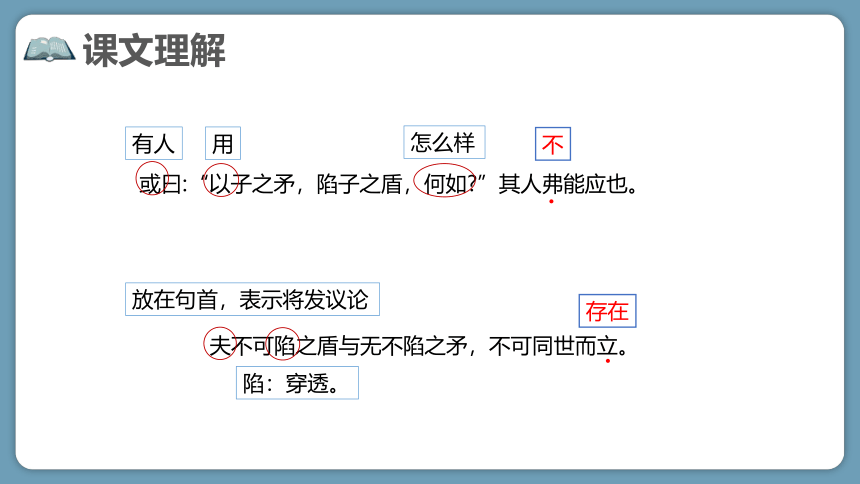

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。

有人

用

怎么样

·

不

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发议论

·

存在

陷:穿透。

课文理解

句意:

有人说:用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不上来了。什么东西都不能刺破的盾和没有什么东西刺不破的矛,不可能同时存在于这个世界上。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

课文理解

写法借鉴——借事喻理

借助浅显而生动的事例,说明一个引人深思的道理,让人们从中获得一些教训,得到一些启迪。本文就是通过楚国人卖矛和盾时,因过分夸耀自己的矛和盾而导致自相矛盾的事,告诉我们说话、办事要实事求是的道理。

方法:

1. 选一个通俗而简单的故事。

2. 可在结尾自然点明蕴含的道理;也可以让读者去思考、去领悟故事蕴含的道理。

3. 要使“事”和“理”统一起来,使说理水到渠成。

课文赏析

核心问题

“其人弗能应也”的原因是什么?

原因是那人卖矛和盾的时候,夸大其词,只顾吹嘘,没有考虑盾和矛在作战时是相互对抗的武器,以至于前后抵触,不能自圆其说。

延伸问题

读了故事,你觉得楚人是个怎样的人?

楚人是一个为了自己的利益不顾诚信,自吹自擂,使自己陷入自相矛盾尴尬境地的人。

延伸问题

用自己的话讲讲这个故事。

楚国有个卖矛和盾的人,夸耀他的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都刺不破它。”又夸耀他的矛说:“我的矛很锐利,没有什么东西穿不透的。”有人质问他:“拿你的矛去刺你的盾,结果会怎样?”那人便答不上话来了。

课文结构

自

相

矛

盾

盾:什么都刺不破

矛:什么都刺得破

实事求是

三思而行

盾坚固,

矛不锋利

矛锋利,

盾不坚固

课文主旨

这篇课文主要讲了一个卖矛和盾的楚国人,夸赞自己的矛和盾时,因自相抵触而不能自圆其说的故事,告诉我们做任何事都要实事求是,不要言过其实,自相矛盾。

课文拓展

推荐阅读

《韩非子》

郑人有且置履者,先自度其足而置之其坐。至之市而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。 人曰:“何不试之以足? ” 曰:“宁信度,无自信也。”

郑人买履

【注释】

①郑:春秋时代一个小国的名称,在现今河南省的新郑县。

②置:放置,搁在。 ③度:测量。 ④至:等到,直到。

⑤操:携带。 ⑥乃:于是,这才。 ⑦持:拿。

⑧度:量好的尺码。 ⑨宁:宁可。

推荐阅读

【译文】

郑国有个想买鞋的人,先量好自己的脚,顺手把量好的尺寸放在座位上。到集市去的时候,忘记带了。他拿到鞋后,忽然想起来,对卖鞋的人说:“我忘带尺寸了。”急忙返回家取,可是等他回来,集市已经散了,因而没有买到鞋。有人问他:“你为什么不用自己的脚试试呢?”他回答说:“我宁肯相信尺寸,也不相信自己的脚。”

国学诵读

富有哲理的诗句:

今人不见古时月,今月曾经照古人。 ——[ 唐 ]李白《把酒问月》

会当凌绝顶,一览众山小。 ——[ 唐 ]杜甫《望岳》

不识庐山真面目,只缘身在此山中。 ——[ 宋 ]苏轼《题西林壁》

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 ——[ 宋 ]陆游《游山西村》

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 ——[ 宋 ]王安石《登飞来峰》

走进传统文化

出自寓言的成语:

自相矛盾 掩耳盗铃 守株待兔

亡羊补牢 刻舟求剑 狐假虎威

愚公移山 杞人忧天 邯郸学步

滥竽充数 画蛇添足

同学们,

下节课见!

15.自相矛盾

第二课时

免费获取课文朗读资源

(发现-课文朗读-选择年级)

—目录—

课文品读

课文赏析

课文拓展

课文品读

课文回顾

边听边想,本文主要讲了一件什么事?

课文理解

学法导读

初读课文,把课文读正确,读通顺,注意把握好停顿。再读课文,能联系上下文猜测字词的意思,并结合注释,理解文章内容。重点品读楚国人的语言,了解他的思维过程,体会故事的寓意。熟读成诵,并能用自己的话讲讲这个故事。

课文理解

楚人卖的是什么?

楚人卖的是盾和矛。

课文理解

卖

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

人

坚固

穿透

锋利、锐利

·

夸赞,夸耀

课文理解

句意:

楚国有个卖盾和矛的人,(他)称赞他自己的盾说:“我的盾十分坚固,没有什么东西能刺破它。” (他)又称赞他的矛说: “我的矛十分锋利,没有什么东西刺不破。”

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

课文理解

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。

有人

用

怎么样

·

不

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发议论

·

存在

陷:穿透。

课文理解

句意:

有人说:用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不上来了。什么东西都不能刺破的盾和没有什么东西刺不破的矛,不可能同时存在于这个世界上。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

课文理解

写法借鉴——借事喻理

借助浅显而生动的事例,说明一个引人深思的道理,让人们从中获得一些教训,得到一些启迪。本文就是通过楚国人卖矛和盾时,因过分夸耀自己的矛和盾而导致自相矛盾的事,告诉我们说话、办事要实事求是的道理。

方法:

1. 选一个通俗而简单的故事。

2. 可在结尾自然点明蕴含的道理;也可以让读者去思考、去领悟故事蕴含的道理。

3. 要使“事”和“理”统一起来,使说理水到渠成。

课文赏析

核心问题

“其人弗能应也”的原因是什么?

原因是那人卖矛和盾的时候,夸大其词,只顾吹嘘,没有考虑盾和矛在作战时是相互对抗的武器,以至于前后抵触,不能自圆其说。

延伸问题

读了故事,你觉得楚人是个怎样的人?

楚人是一个为了自己的利益不顾诚信,自吹自擂,使自己陷入自相矛盾尴尬境地的人。

延伸问题

用自己的话讲讲这个故事。

楚国有个卖矛和盾的人,夸耀他的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都刺不破它。”又夸耀他的矛说:“我的矛很锐利,没有什么东西穿不透的。”有人质问他:“拿你的矛去刺你的盾,结果会怎样?”那人便答不上话来了。

课文结构

自

相

矛

盾

盾:什么都刺不破

矛:什么都刺得破

实事求是

三思而行

盾坚固,

矛不锋利

矛锋利,

盾不坚固

课文主旨

这篇课文主要讲了一个卖矛和盾的楚国人,夸赞自己的矛和盾时,因自相抵触而不能自圆其说的故事,告诉我们做任何事都要实事求是,不要言过其实,自相矛盾。

课文拓展

推荐阅读

《韩非子》

郑人有且置履者,先自度其足而置之其坐。至之市而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。 人曰:“何不试之以足? ” 曰:“宁信度,无自信也。”

郑人买履

【注释】

①郑:春秋时代一个小国的名称,在现今河南省的新郑县。

②置:放置,搁在。 ③度:测量。 ④至:等到,直到。

⑤操:携带。 ⑥乃:于是,这才。 ⑦持:拿。

⑧度:量好的尺码。 ⑨宁:宁可。

推荐阅读

【译文】

郑国有个想买鞋的人,先量好自己的脚,顺手把量好的尺寸放在座位上。到集市去的时候,忘记带了。他拿到鞋后,忽然想起来,对卖鞋的人说:“我忘带尺寸了。”急忙返回家取,可是等他回来,集市已经散了,因而没有买到鞋。有人问他:“你为什么不用自己的脚试试呢?”他回答说:“我宁肯相信尺寸,也不相信自己的脚。”

国学诵读

富有哲理的诗句:

今人不见古时月,今月曾经照古人。 ——[ 唐 ]李白《把酒问月》

会当凌绝顶,一览众山小。 ——[ 唐 ]杜甫《望岳》

不识庐山真面目,只缘身在此山中。 ——[ 宋 ]苏轼《题西林壁》

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 ——[ 宋 ]陆游《游山西村》

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 ——[ 宋 ]王安石《登飞来峰》

走进传统文化

出自寓言的成语:

自相矛盾 掩耳盗铃 守株待兔

亡羊补牢 刻舟求剑 狐假虎威

愚公移山 杞人忧天 邯郸学步

滥竽充数 画蛇添足

同学们,

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地