福建省2021-2022学年高二上学期学业水平模拟测试(一)历史试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省2021-2022学年高二上学期学业水平模拟测试(一)历史试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 16:25:22 | ||

图片预览

文档简介

2023届高二年级历史学业水平模拟测试(一)

一、 选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. “只有连绵不绝的山脉,这不仅限制了农业生产率的提高,而且还把农村地区隔成了互不相连的小块”,因而它没有“那种可作为地区合并基础的天然地理政治中心。”材料中描述的早期文明是( )

A. 古希腊文明 B. 古埃及文明

C. 古印度文明 D. 古巴比伦文明

2. “主人凡践履协约,因我委身投附而善待我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。”材料说明中古时期欧洲的封君封臣之间是一种( )

A. 对立关系 B. 平等关系

C. 雇佣关系 D. 契约关系

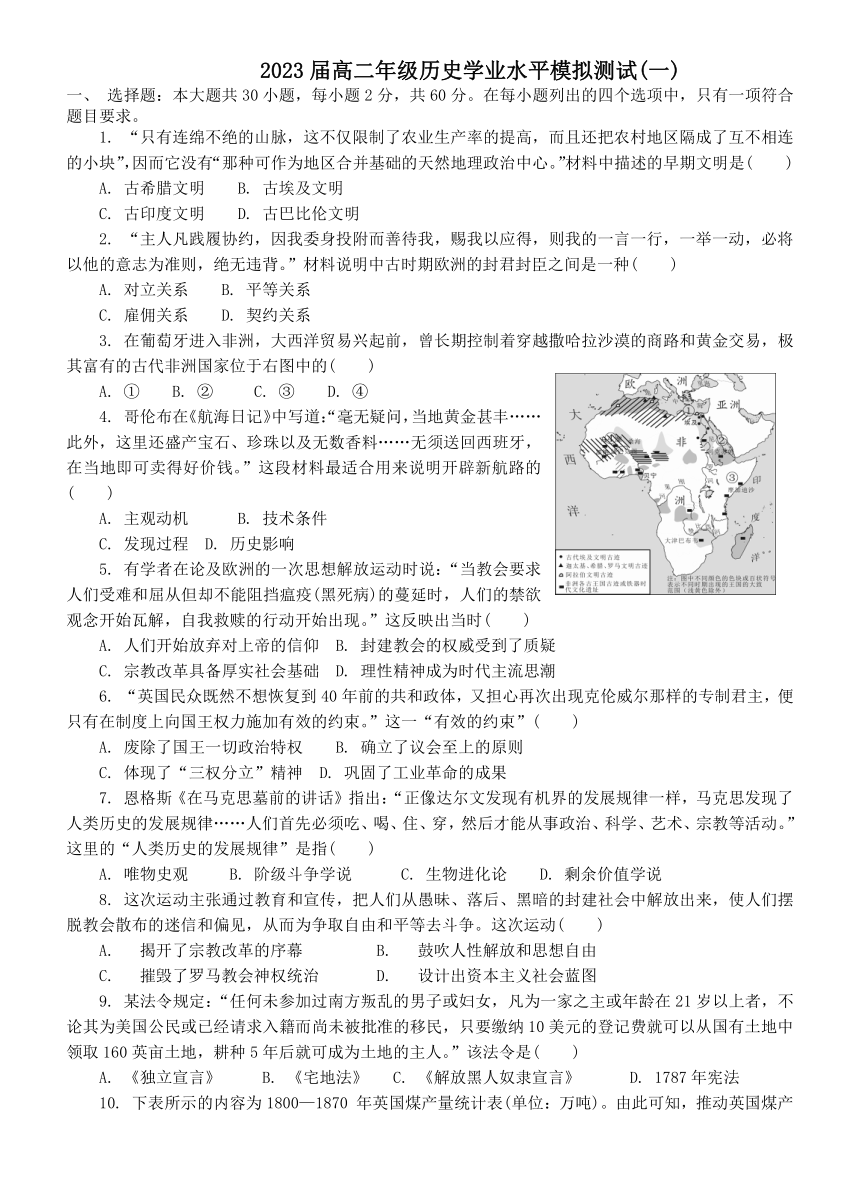

3. 在葡萄牙进入非洲,大西洋贸易兴起前,曾长期控制着穿越撒哈拉沙漠的商路和黄金交易,极其富有的古代非洲国家位于右图中的( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

4. 哥伦布在《航海日记》中写道:“毫无疑问,当地黄金甚丰……此外,这里还盛产宝石、珍珠以及无数香料……无须送回西班牙,在当地即可卖得好价钱。”这段材料最适合用来说明开辟新航路的( )

A. 主观动机 B. 技术条件

C. 发现过程 D. 历史影响

5. 有学者在论及欧洲的一次思想解放运动时说:“当教会要求人们受难和屈从但却不能阻挡瘟疫(黑死病)的蔓延时,人们的禁欲观念开始瓦解,自我救赎的行动开始出现。”这反映出当时( )

A. 人们开始放弃对上帝的信仰 B. 封建教会的权威受到了质疑

C. 宗教改革具备厚实社会基础 D. 理性精神成为时代主流思潮

6. “英国民众既然不想恢复到40年前的共和政体,又担心再次出现克伦威尔那样的专制君主,便只有在制度上向国王权力施加有效的约束。”这一“有效的约束”( )

A. 废除了国王一切政治特权 B. 确立了议会至上的原则

C. 体现了“三权分立”精神 D. 巩固了工业革命的成果

7. 恩格斯《在马克思墓前的讲话》指出:“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律……人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等活动。”这里的“人类历史的发展规律”是指( )

A. 唯物史观 B. 阶级斗争学说 C. 生物进化论 D. 剩余价值学说

8. 这次运动主张通过教育和宣传,把人们从愚昧、落后、黑暗的封建社会中解放出来,使人们摆脱教会散布的迷信和偏见,从而为争取自由和平等去斗争。这次运动( )

A. 揭开了宗教改革的序幕 B. 鼓吹人性解放和思想自由

C. 摧毁了罗马教会神权统治 D. 设计出资本主义社会蓝图

9. 某法令规定:“任何未参加过南方叛乱的男子或妇女,凡为一家之主或年龄在21岁以上者,不论其为美国公民或已经请求入籍而尚未被批准的移民,只要缴纳10美元的登记费就可以从国有土地中领取160英亩土地,耕种5年后就可成为土地的主人。”该法令是( )

A. 《独立宣言》 B. 《宅地法》 C. 《解放黑人奴隶宣言》 D. 1787年宪法

10. 下表所示的内容为1800—1870 年英国煤产量统计表(单位:万吨)。由此可知,推动英国煤产量不断变化的主要因素是( )

1800—1870年英国煤产量统计表

年份 1800年 1820年 1830年 1850年 1860年 1870年

产量(万吨) 1 100 1 740 2 400 4 940 8 000 11 000

A. 煤炭成为推动经济发展的唯一能源 B. 瓦特改良蒸汽机的发明和普遍应用

C. 英国煤炭开采方面技术先进 D. 工业革命推动英国煤炭大量出口

11. “一、关于在刚果河流域及其河口和周围国家自由贸易的共同声明和若干与之有关的决议。二、关于买卖奴隶及为此买卖而从海上和陆地运送奴隶的活动的共同声明……六、对今后在非洲大陆沿岸地区占据的新领土在国际交往中规定统一规章的共同声明。”由此可见,柏林会议对非洲的影响是( )

A. 承认了非洲各国的主权 B. 废除了非洲的奴隶贸易

C. 加速了对非洲的瓜分进程 D. 建立了世界自由贸易协商机制

12. “由于他的努力,委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚五个拉美国家从西班牙殖民统治中解放出来,获得独立。由于他在使南美从西班牙的统治下获得解放所起的作用,人们常称他为‘南美的解放者’。”材料中的“他”是( )

A. 圣马丁 B. 玻利瓦尔 C. 桑地诺 D. 卡德纳斯

13. 下图所示内容为漫画《争吵与签约》,该漫画从根本上反映了第一次世界大战后( )

争吵与签约

A. 列强之间的实力发生根本变化

B. 列强之间国家利益的争夺激烈

C. 列强之间的妥协与合作交织在一起

D. 列强对当时国际关系比较满意

14. 下表所示内容为苏俄(联)列宁、斯大林时期建设社会主义的探索。这些探索( )

年份 探索

1918年 实行战时共产主义政策

1921年 实行新经济政策

1925年 提出社会主义工业化方针

1930年 加快推广农业集体化

1936年 “苏联模式”形成

A. 都极大地调动了农民的积极性 B. 都以行政手段来管理经济

C. 都在一定程度上巩固了政权 D. 都与苏俄(联)的国情相适应

15. 某次会议指出:“三国之宗旨,在剥夺日本自从一九一四年第一次世界大战开始后在太平洋上所夺得或占领之一切岛屿;在使日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。”这次会议的内容属于( )

A. 凡尔赛—华盛顿体系 B. 雅尔塔体系 C. 《马关条约》 D. 《九国公约》

16. 20世纪60年代,美国黑人民权运动继续发展,美国政府陆续颁布了三个保障黑人平等权利的民权立法。《1964年民权法》的主要内容是禁止在公共场所实行种族隔离制度;《1965年民权法》禁止在选民登记时采取文化测验和其他歧视性措施;《1968年民权法》禁止在出租和出售住房时实行种族歧视。这说明( )

A. 美国黑人争取民权取得彻底胜利 B. 美国种族隔离和种族歧视不再存在

C. 美国黑人民权运动取得一定成效 D. 美国黑人奴隶制度仍未废除

17. 1989年3月,匈牙利社会主义工人党宣布实行自由选举,建立多党制。10月,社会主义工人党改名为社会党,随后,国会通过决议,把匈牙利人民共和国改名为匈牙利共和国。1990年实行大举,以民主论坛为首的反对党联盟获胜组阁,社会党和社会主义工人党成为在野党。这表明( )

A. 匈牙利的政治制度发生转变 B. 社会主义实践在世界的失败

C. 匈牙利的社会日益走向动荡 D. 匈牙利社会主义工人党成为非法组织

18. “在保持土地国有化的前提下,巩固农民的土地使用权,并给农民以选择土地使用形式的自由……准许土地的劳动出租(土地使用权的临时转让)和辅助性地使用雇佣劳动。”材料反映的是( )

A. 战时共产主义政策 B. 新经济政策 C. 社会主义工业化 D. 农业集体化

19. 一战后,亚非拉民族民主运动高涨。印度的非暴力不合作运动别具特色,这项行动计划的制定者是( )

A. 提拉克 B. 桑迪诺 C. 扎格鲁尔 D. 甘地

20. 第二次世界大战经历了从局部战争到全球战争的过程,其发展到全球阶段的标志是( )

A. 日本制造九一八事变 B. 德国突袭波兰 C. 太平洋战争爆发 D. 德国入侵苏联

21. 1943年,好莱坞拍摄了一些歌颂苏联的电影,比如《光荣的日子》《出使莫斯科》等。1948年,苏联对美国的威胁成为好莱坞电影的重要主题之一,如《铁幕背后》《红色威胁》等。与这一时期电影主题转变相关的是( )

A. “杜鲁门主义”出台 B. 北约组织成立 C. 不结盟运动的兴起 D. 古巴导弹危机

22. “古代希腊城邦一般是以一座独立的城市为中心,连带周边乡村地区而形成的独立国家。它们的土地面积一般只有百余平方公里、人口数万,最大的城邦斯巴达也只有8 000平方公里,人口不过40余万。”这说明希腊城邦的典型特征是( )

A. 文明发达 B. 政治民主 C. 小国寡民 D. 环境优越

23. “三星堆文化中的许多文化因素来源于西亚两河流域的古代文明,如青铜人像、金面罩、金杖等,其造型、艺术风格等文化因素并非来源于蜀地文化,而是对西亚两河流域古代文明一些文化因素的采借。”这说明( )

A. 三星堆文化完全来自于西亚 B. 中国和西亚的文化已经融为一体

C. 西亚的文化比古代中国发达 D. 不同地区文明存在着交流和联系

24. “在庄园里,不仅有大批农奴从事农业生产,而且还有大批奴隶在手工作坊里劳动,他们包括面包匠、铁匠、鞋匠、旋盘匠、炮匠、木匠、酒工等。另外,还有渔夫、狩猎人等。”这说明庄园( )

A. 分工细密 B. 等级森严 C. 交换频繁 D. 组织完备

25. “他们将中国的造纸术、指南针、火药和印度数学、稻米、棉花、食糖传入欧洲,丰富了欧洲各国人民的经济文化生活,促进了欧洲社会发展的进程,不愧是东西方文化交流的伟大使者。”材料中的“他们”是指( )

A. 土耳其人 B. 阿拉伯人 C. 基督教徒 D. 西方殖民者

26. “经过几天的逆风航行,他们绕过好望角……继续北上到达马林迪,受到马林迪苏丹的热情接待。马林迪苏丹想与葡萄牙人结盟对付蒙巴萨,为他们提供了新向导伊本·马季德。在马季德的引领下,葡萄牙船队乘西南季风顺利地横渡印度洋。” 材料中的这次航海( )

A. 首次发现非洲南端好望角 B. 开启了欧美间的商贸往来

C. 证明了地圆学说的正确性 D. 开辟了欧亚之间的新航路

27. “葡萄牙人开辟了澳门—印度果阿—里斯本的远程贸易航线。他们的大帆船把中国的生丝、丝织品、黄金、铜、水银、麝香等货物,从澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易。而从印度果阿运往澳门的货物,有白银、胡椒、苏木、象牙等,其中以白银为大宗。”这表明( )

A. 世界贸易中心转移至亚洲 B. 帆船贸易使印度大为受益

C. 世界经济联系进一步加强 D. 葡萄牙主宰亚洲经济贸易

28. 某科学著作在前两编中,定义了惯性、质量、力、向心力、时间、空间等基本力学概念,叙述了运动的基本规律;在第三编中,则是用已发现的力学规律去解释世界体系,论述了岁差现象、彗星轨道等。该著作的作者可能是( )

A. 哥白尼 B. 伽利略 C. 牛顿 D. 爱因斯坦

29. “哪里有蔗糖,哪里就有奴隶”是一位西方学者控诉了资本主义扩张罪恶的名言。与它直接相关的现象是( )

A. 种族屠杀 B. 瓜分非洲 C. 三角贸易 D. 资本输出

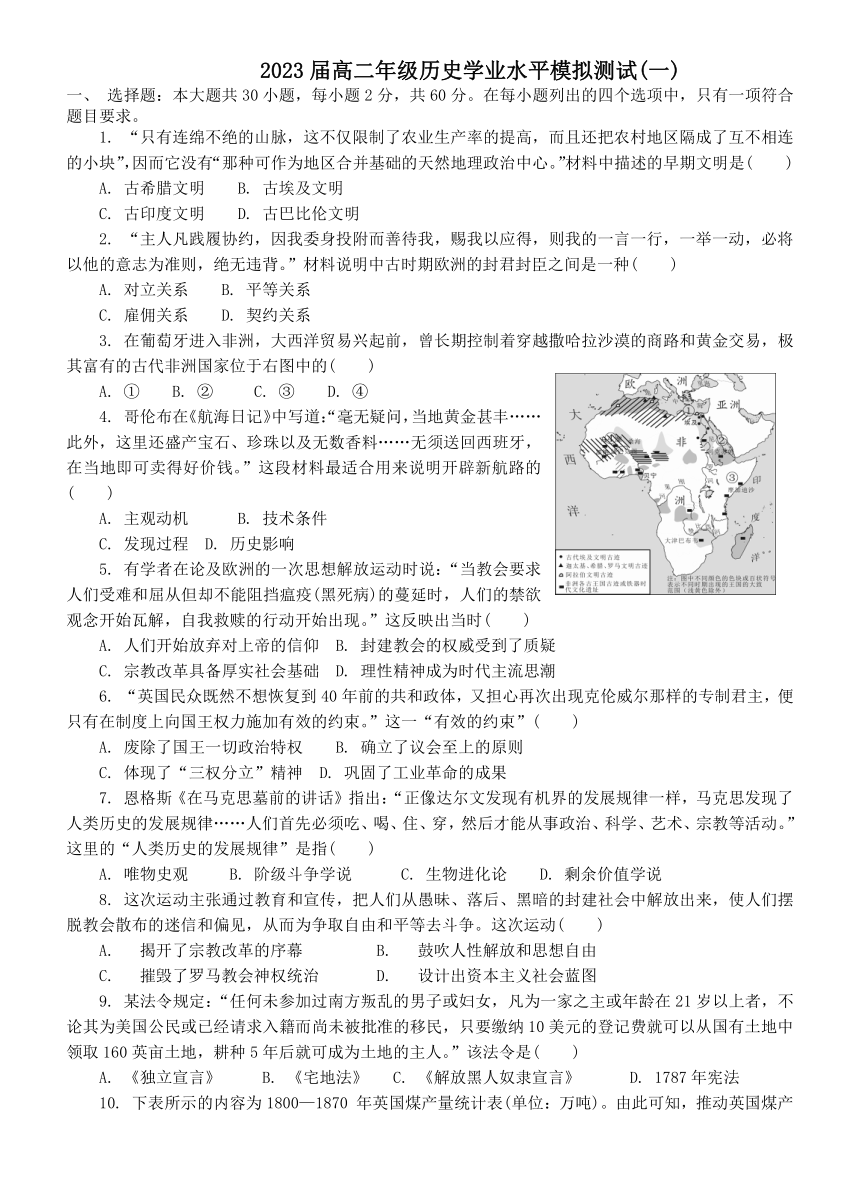

30. 下图所示的形势图,可用来说明( )

A. 一战前军事集团紧张对抗

B. 一战后国际格局的演变

C. 二战前法西斯势力的扩张

D. 二战后两极对峙局面形成

二、 非选择题:本大题共4小题,每题10分,共计40分。

31. 近代以来,全球经济联系不断加强,世界历史发展发生重大变化。

材料一 15—18 世纪,由于各种现实动机与航海技术的不断进步,亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动……欧洲人开辟了多条新的远洋航线。欧洲影响力的扩大有助于全球性的交通、通信和交流网络的建立……在错综复杂的贸易网络中诞生了一个世界性的经济体系。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,结合所学,指出在新航路开辟过程中,“欧洲探险者”及其开辟出的“交通和交流网络”的主要史实。(4分)

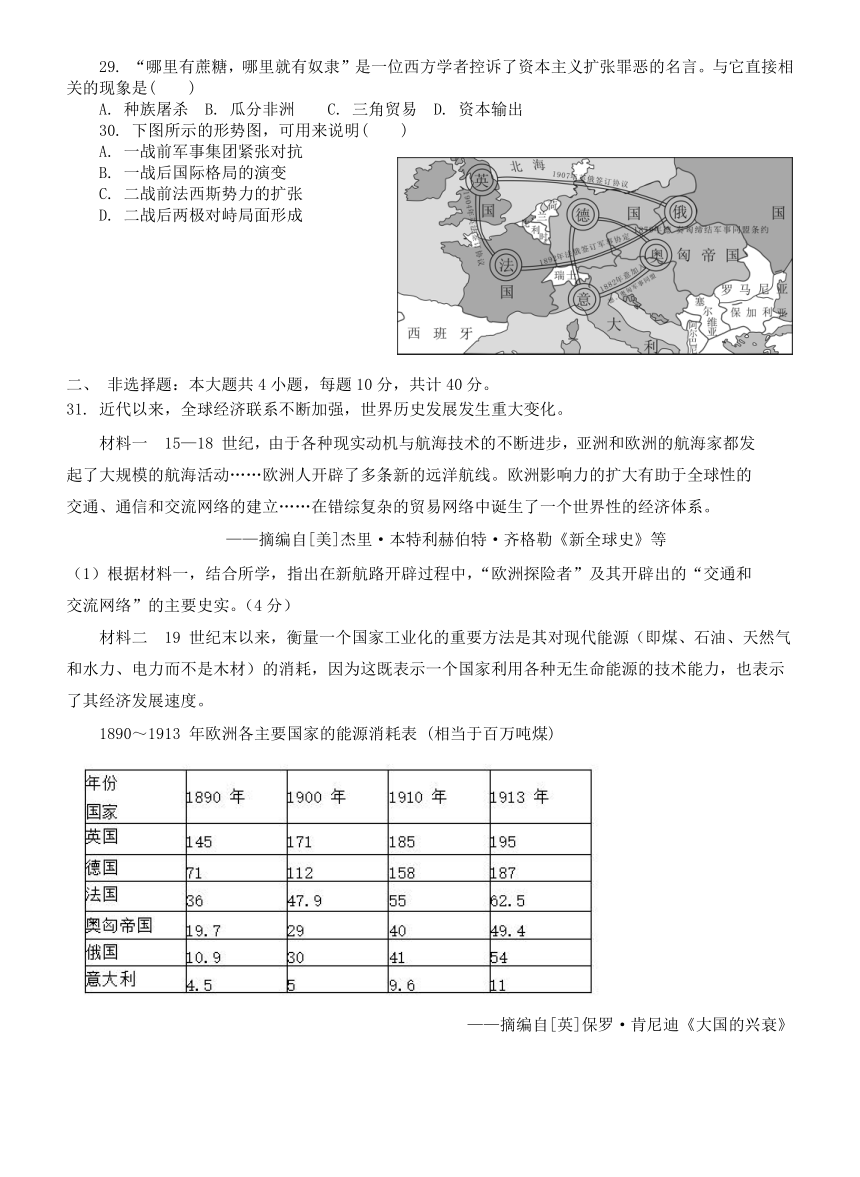

材料二 19 世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

1890~1913 年欧洲各主要国家的能源消耗表 (相当于百万吨煤)

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(2)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。(2分)

材料三

根据材料三并结合所学,分析第二次世界大战后经济全球化进程加快的原因。(4分)

32.【主题:冷战与二战后的国际关系】10分

——据方连庆,王炳元等编《国际关系史·战后卷》

根据上表中相互关联的历史信息,从国际关系的角度自拟论题,论题至少包括三个或三个以上的时代,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述充分,逻辑清晰。)

33. 阅读下列材料:

材料一 下面所示是1950年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。

国家 国民生产总值/(亿美元) 人均国民生产总值/(美元)

美国 3 810 2 536

苏联 1 260 699

英国 710 1 393

法国 500 1 172

联邦德国 480 1 001

日本 320 382

意大利 290 626

材料二 下面所示是1980年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。

国家 国民生产总值/亿美元 人均国民生产总值/美元

美国 25 900 11 360

苏联 12 050 4 550

英国 4 430 7 920

法国 6 330 11 730

联邦德国 8 280 13 590

日本 11 570 9 890

意大利 3 690 6 480

请回答:

(1) 结合所学知识,指出材料一反映的历史现象,并分析其历史影响。(5分)

(2) 比较材料一、二,指出国家力量对比发生的变化,并结合所学知识分析其原因。(5分)

34. 阅读下列材料:

古巴导弹危机

材料一 1962年,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。美国出动包括8艘航空母舰在内的183艘军舰和包括携带核武器的B52轰炸机在内的大批飞机,将古巴“隔离”。美、苏军队都进入战备状态,并摆出一副不惜动用核武器的姿态。但是,美、苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。

——摘自《中外历史纲要(下)》

材料二 赫鲁晓夫在回忆录《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”

请回答:

(1) 据材料一和材料二,指出美苏外交关系的特点及其影响。(5分)

(2) 在研究“古巴导弹危机”这一历史问题时,漫画和回忆录都具有史料价值,哪种史料价值更大?请说明理由。(5分)

2023届高二年级历史学业水平模拟测试(一)

参考答案

1. A 2. D 3. D 4. A 5. B 6. B 7. A 8. D 9. B 10. B 11. C 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. A18. B 19. D 20. C 21. A 22. C 23. D 24. A 25. B 26. D 27. C 28. C 29. C 30. A

31.【答案】(1)史实:迪亚士开辟了通往好望角的航线;哥伦布开辟了通往美洲的航线;麦哲伦及其船队完成了环球航行;达·伽马开辟了通往印度的航线。(4分)

(2)特点:欧洲主要国家的工业化水平都得到了发展;欧洲主要国家的工业化水平发展极不平衡。原因:主要是因为第二次工业革命的推动,各国对这次机遇的把握不同导致的。2分)

(3)原因:科技革命的推动;交通及通讯方式的改变;资本主义世界经济体系的建立;各国的国际合作意识的加强;市场经济体制逐渐被认可;各种国际组织和跨国公司的推动;两极格局的瓦解。(任意4点4分)

32【答案】示例一论题:冷战格局下,美苏之间既有对抗也有缓和。

阐述:冷战格局下,美苏在欧洲、美洲、亚洲开展了一系列对抗活动。如北约与华约的对峙,柏林危机、德国分裂、古巴导弹危机、朝鲜战争、越南战争等。冷战格局下美苏之间也有缓和,朝鲜战争只局限在局部地区,美苏并没有直接的军事冲突;古巴导弹危机最终也是美苏双方达成妥协而解决;美苏也针对核武器问题达成了一系列协议或条约;苏美达成为期5年的空间技术合作协议;苏联从阿富军撤军;等等。

所以,美苏冷战,既有对抗也有缓和,一定程度上避免了新的世界大战的爆发。

示例二论题:冷战格局下既有冲突也有缓和。

阐述:战后,杜鲁门主义的出台,标志着美苏冷战格局开始形成;马歇尔计划加强了美国与西欧国家的合作,遏制苏联;与之相对,苏联与东欧各国成立了情报局和经互会;中苏建交也标志着社会主义阵营最终形成。在两极对峙格局之下,国际关系紧张,爆发了朝鲜战争、柏林危机、古巴导弹危机,也造成了部分国家的分裂。美苏的军备竞赛,严重威胁到世界的和平。冷战格局下也伴随着美苏两极间的缓和,朝鲜战争只局限在局部地区,美苏并没有直接的军事冲突;古巴导弹危机最终也是美苏双方达成妥协而解决;美苏也针对核武器问题达成了一系列协议或条约;中国与法国建交,中美关系的缓和以及中日建交。苏美达成为期5年的空间技术合作协议;在战后冷战的40多年里,中国及第三世界国家等和平的力量在不断增长。美苏两国不敢轻易动武,维护了战后世界总体的和平状态。

所以说,冷战格局下既有对抗也有合作,一定程度上避免了新的世界大战的爆发。

示例三论题:战后世界由两极对峙格局向多极化趋势方向发展。

33. (1) 现象:二战后,美苏实力膨胀;西欧、日本相对衰落。影响:美苏争夺世界霸权;西欧、日本从属于美国;以欧洲为中心的国际格局瓦解;推动两极格局形成。(5分)

(2) 变化:美苏实力相对下降;西欧、日本实力增强。原因:美苏争霸;美国霸权地位受到冲击;苏联改革未取得重大突破;欧洲一体化推动经济发展;日本利用战后有利的国际国内环境,大力发展经济。(5分)

34. (1) 特点:激烈的冷战对抗;不放弃协调对话;苏联处于劣势。影响:加剧国际关系紧张;同时避免世界战争爆发。(5分)

(2) 回忆录价值更大。理由:漫画属于艺术形式,与真实历史有一定距离。回忆录是根据历史当事人回忆写成,与真实历史比较接近。(5分)

一、 选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. “只有连绵不绝的山脉,这不仅限制了农业生产率的提高,而且还把农村地区隔成了互不相连的小块”,因而它没有“那种可作为地区合并基础的天然地理政治中心。”材料中描述的早期文明是( )

A. 古希腊文明 B. 古埃及文明

C. 古印度文明 D. 古巴比伦文明

2. “主人凡践履协约,因我委身投附而善待我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。”材料说明中古时期欧洲的封君封臣之间是一种( )

A. 对立关系 B. 平等关系

C. 雇佣关系 D. 契约关系

3. 在葡萄牙进入非洲,大西洋贸易兴起前,曾长期控制着穿越撒哈拉沙漠的商路和黄金交易,极其富有的古代非洲国家位于右图中的( )

A. ① B. ② C. ③ D. ④

4. 哥伦布在《航海日记》中写道:“毫无疑问,当地黄金甚丰……此外,这里还盛产宝石、珍珠以及无数香料……无须送回西班牙,在当地即可卖得好价钱。”这段材料最适合用来说明开辟新航路的( )

A. 主观动机 B. 技术条件

C. 发现过程 D. 历史影响

5. 有学者在论及欧洲的一次思想解放运动时说:“当教会要求人们受难和屈从但却不能阻挡瘟疫(黑死病)的蔓延时,人们的禁欲观念开始瓦解,自我救赎的行动开始出现。”这反映出当时( )

A. 人们开始放弃对上帝的信仰 B. 封建教会的权威受到了质疑

C. 宗教改革具备厚实社会基础 D. 理性精神成为时代主流思潮

6. “英国民众既然不想恢复到40年前的共和政体,又担心再次出现克伦威尔那样的专制君主,便只有在制度上向国王权力施加有效的约束。”这一“有效的约束”( )

A. 废除了国王一切政治特权 B. 确立了议会至上的原则

C. 体现了“三权分立”精神 D. 巩固了工业革命的成果

7. 恩格斯《在马克思墓前的讲话》指出:“正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律……人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等活动。”这里的“人类历史的发展规律”是指( )

A. 唯物史观 B. 阶级斗争学说 C. 生物进化论 D. 剩余价值学说

8. 这次运动主张通过教育和宣传,把人们从愚昧、落后、黑暗的封建社会中解放出来,使人们摆脱教会散布的迷信和偏见,从而为争取自由和平等去斗争。这次运动( )

A. 揭开了宗教改革的序幕 B. 鼓吹人性解放和思想自由

C. 摧毁了罗马教会神权统治 D. 设计出资本主义社会蓝图

9. 某法令规定:“任何未参加过南方叛乱的男子或妇女,凡为一家之主或年龄在21岁以上者,不论其为美国公民或已经请求入籍而尚未被批准的移民,只要缴纳10美元的登记费就可以从国有土地中领取160英亩土地,耕种5年后就可成为土地的主人。”该法令是( )

A. 《独立宣言》 B. 《宅地法》 C. 《解放黑人奴隶宣言》 D. 1787年宪法

10. 下表所示的内容为1800—1870 年英国煤产量统计表(单位:万吨)。由此可知,推动英国煤产量不断变化的主要因素是( )

1800—1870年英国煤产量统计表

年份 1800年 1820年 1830年 1850年 1860年 1870年

产量(万吨) 1 100 1 740 2 400 4 940 8 000 11 000

A. 煤炭成为推动经济发展的唯一能源 B. 瓦特改良蒸汽机的发明和普遍应用

C. 英国煤炭开采方面技术先进 D. 工业革命推动英国煤炭大量出口

11. “一、关于在刚果河流域及其河口和周围国家自由贸易的共同声明和若干与之有关的决议。二、关于买卖奴隶及为此买卖而从海上和陆地运送奴隶的活动的共同声明……六、对今后在非洲大陆沿岸地区占据的新领土在国际交往中规定统一规章的共同声明。”由此可见,柏林会议对非洲的影响是( )

A. 承认了非洲各国的主权 B. 废除了非洲的奴隶贸易

C. 加速了对非洲的瓜分进程 D. 建立了世界自由贸易协商机制

12. “由于他的努力,委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚五个拉美国家从西班牙殖民统治中解放出来,获得独立。由于他在使南美从西班牙的统治下获得解放所起的作用,人们常称他为‘南美的解放者’。”材料中的“他”是( )

A. 圣马丁 B. 玻利瓦尔 C. 桑地诺 D. 卡德纳斯

13. 下图所示内容为漫画《争吵与签约》,该漫画从根本上反映了第一次世界大战后( )

争吵与签约

A. 列强之间的实力发生根本变化

B. 列强之间国家利益的争夺激烈

C. 列强之间的妥协与合作交织在一起

D. 列强对当时国际关系比较满意

14. 下表所示内容为苏俄(联)列宁、斯大林时期建设社会主义的探索。这些探索( )

年份 探索

1918年 实行战时共产主义政策

1921年 实行新经济政策

1925年 提出社会主义工业化方针

1930年 加快推广农业集体化

1936年 “苏联模式”形成

A. 都极大地调动了农民的积极性 B. 都以行政手段来管理经济

C. 都在一定程度上巩固了政权 D. 都与苏俄(联)的国情相适应

15. 某次会议指出:“三国之宗旨,在剥夺日本自从一九一四年第一次世界大战开始后在太平洋上所夺得或占领之一切岛屿;在使日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾及其附属岛屿、澎湖群岛等,归还中国。”这次会议的内容属于( )

A. 凡尔赛—华盛顿体系 B. 雅尔塔体系 C. 《马关条约》 D. 《九国公约》

16. 20世纪60年代,美国黑人民权运动继续发展,美国政府陆续颁布了三个保障黑人平等权利的民权立法。《1964年民权法》的主要内容是禁止在公共场所实行种族隔离制度;《1965年民权法》禁止在选民登记时采取文化测验和其他歧视性措施;《1968年民权法》禁止在出租和出售住房时实行种族歧视。这说明( )

A. 美国黑人争取民权取得彻底胜利 B. 美国种族隔离和种族歧视不再存在

C. 美国黑人民权运动取得一定成效 D. 美国黑人奴隶制度仍未废除

17. 1989年3月,匈牙利社会主义工人党宣布实行自由选举,建立多党制。10月,社会主义工人党改名为社会党,随后,国会通过决议,把匈牙利人民共和国改名为匈牙利共和国。1990年实行大举,以民主论坛为首的反对党联盟获胜组阁,社会党和社会主义工人党成为在野党。这表明( )

A. 匈牙利的政治制度发生转变 B. 社会主义实践在世界的失败

C. 匈牙利的社会日益走向动荡 D. 匈牙利社会主义工人党成为非法组织

18. “在保持土地国有化的前提下,巩固农民的土地使用权,并给农民以选择土地使用形式的自由……准许土地的劳动出租(土地使用权的临时转让)和辅助性地使用雇佣劳动。”材料反映的是( )

A. 战时共产主义政策 B. 新经济政策 C. 社会主义工业化 D. 农业集体化

19. 一战后,亚非拉民族民主运动高涨。印度的非暴力不合作运动别具特色,这项行动计划的制定者是( )

A. 提拉克 B. 桑迪诺 C. 扎格鲁尔 D. 甘地

20. 第二次世界大战经历了从局部战争到全球战争的过程,其发展到全球阶段的标志是( )

A. 日本制造九一八事变 B. 德国突袭波兰 C. 太平洋战争爆发 D. 德国入侵苏联

21. 1943年,好莱坞拍摄了一些歌颂苏联的电影,比如《光荣的日子》《出使莫斯科》等。1948年,苏联对美国的威胁成为好莱坞电影的重要主题之一,如《铁幕背后》《红色威胁》等。与这一时期电影主题转变相关的是( )

A. “杜鲁门主义”出台 B. 北约组织成立 C. 不结盟运动的兴起 D. 古巴导弹危机

22. “古代希腊城邦一般是以一座独立的城市为中心,连带周边乡村地区而形成的独立国家。它们的土地面积一般只有百余平方公里、人口数万,最大的城邦斯巴达也只有8 000平方公里,人口不过40余万。”这说明希腊城邦的典型特征是( )

A. 文明发达 B. 政治民主 C. 小国寡民 D. 环境优越

23. “三星堆文化中的许多文化因素来源于西亚两河流域的古代文明,如青铜人像、金面罩、金杖等,其造型、艺术风格等文化因素并非来源于蜀地文化,而是对西亚两河流域古代文明一些文化因素的采借。”这说明( )

A. 三星堆文化完全来自于西亚 B. 中国和西亚的文化已经融为一体

C. 西亚的文化比古代中国发达 D. 不同地区文明存在着交流和联系

24. “在庄园里,不仅有大批农奴从事农业生产,而且还有大批奴隶在手工作坊里劳动,他们包括面包匠、铁匠、鞋匠、旋盘匠、炮匠、木匠、酒工等。另外,还有渔夫、狩猎人等。”这说明庄园( )

A. 分工细密 B. 等级森严 C. 交换频繁 D. 组织完备

25. “他们将中国的造纸术、指南针、火药和印度数学、稻米、棉花、食糖传入欧洲,丰富了欧洲各国人民的经济文化生活,促进了欧洲社会发展的进程,不愧是东西方文化交流的伟大使者。”材料中的“他们”是指( )

A. 土耳其人 B. 阿拉伯人 C. 基督教徒 D. 西方殖民者

26. “经过几天的逆风航行,他们绕过好望角……继续北上到达马林迪,受到马林迪苏丹的热情接待。马林迪苏丹想与葡萄牙人结盟对付蒙巴萨,为他们提供了新向导伊本·马季德。在马季德的引领下,葡萄牙船队乘西南季风顺利地横渡印度洋。” 材料中的这次航海( )

A. 首次发现非洲南端好望角 B. 开启了欧美间的商贸往来

C. 证明了地圆学说的正确性 D. 开辟了欧亚之间的新航路

27. “葡萄牙人开辟了澳门—印度果阿—里斯本的远程贸易航线。他们的大帆船把中国的生丝、丝织品、黄金、铜、水银、麝香等货物,从澳门运往印度果阿,再转运到欧洲各国进行贸易。而从印度果阿运往澳门的货物,有白银、胡椒、苏木、象牙等,其中以白银为大宗。”这表明( )

A. 世界贸易中心转移至亚洲 B. 帆船贸易使印度大为受益

C. 世界经济联系进一步加强 D. 葡萄牙主宰亚洲经济贸易

28. 某科学著作在前两编中,定义了惯性、质量、力、向心力、时间、空间等基本力学概念,叙述了运动的基本规律;在第三编中,则是用已发现的力学规律去解释世界体系,论述了岁差现象、彗星轨道等。该著作的作者可能是( )

A. 哥白尼 B. 伽利略 C. 牛顿 D. 爱因斯坦

29. “哪里有蔗糖,哪里就有奴隶”是一位西方学者控诉了资本主义扩张罪恶的名言。与它直接相关的现象是( )

A. 种族屠杀 B. 瓜分非洲 C. 三角贸易 D. 资本输出

30. 下图所示的形势图,可用来说明( )

A. 一战前军事集团紧张对抗

B. 一战后国际格局的演变

C. 二战前法西斯势力的扩张

D. 二战后两极对峙局面形成

二、 非选择题:本大题共4小题,每题10分,共计40分。

31. 近代以来,全球经济联系不断加强,世界历史发展发生重大变化。

材料一 15—18 世纪,由于各种现实动机与航海技术的不断进步,亚洲和欧洲的航海家都发起了大规模的航海活动……欧洲人开辟了多条新的远洋航线。欧洲影响力的扩大有助于全球性的交通、通信和交流网络的建立……在错综复杂的贸易网络中诞生了一个世界性的经济体系。

——摘编自[美]杰里·本特利赫伯特·齐格勒《新全球史》等

(1)根据材料一,结合所学,指出在新航路开辟过程中,“欧洲探险者”及其开辟出的“交通和交流网络”的主要史实。(4分)

材料二 19 世纪末以来,衡量一个国家工业化的重要方法是其对现代能源(即煤、石油、天然气和水力、电力而不是木材)的消耗,因为这既表示一个国家利用各种无生命能源的技术能力,也表示了其经济发展速度。

1890~1913 年欧洲各主要国家的能源消耗表 (相当于百万吨煤)

——摘编自[英]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(2)根据上述表格,概括欧洲各主要国家能源消耗的特点,并分析其原因。(2分)

材料三

根据材料三并结合所学,分析第二次世界大战后经济全球化进程加快的原因。(4分)

32.【主题:冷战与二战后的国际关系】10分

——据方连庆,王炳元等编《国际关系史·战后卷》

根据上表中相互关联的历史信息,从国际关系的角度自拟论题,论题至少包括三个或三个以上的时代,并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,阐述充分,逻辑清晰。)

33. 阅读下列材料:

材料一 下面所示是1950年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。

国家 国民生产总值/(亿美元) 人均国民生产总值/(美元)

美国 3 810 2 536

苏联 1 260 699

英国 710 1 393

法国 500 1 172

联邦德国 480 1 001

日本 320 382

意大利 290 626

材料二 下面所示是1980年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。

国家 国民生产总值/亿美元 人均国民生产总值/美元

美国 25 900 11 360

苏联 12 050 4 550

英国 4 430 7 920

法国 6 330 11 730

联邦德国 8 280 13 590

日本 11 570 9 890

意大利 3 690 6 480

请回答:

(1) 结合所学知识,指出材料一反映的历史现象,并分析其历史影响。(5分)

(2) 比较材料一、二,指出国家力量对比发生的变化,并结合所学知识分析其原因。(5分)

34. 阅读下列材料:

古巴导弹危机

材料一 1962年,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。美国出动包括8艘航空母舰在内的183艘军舰和包括携带核武器的B52轰炸机在内的大批飞机,将古巴“隔离”。美、苏军队都进入战备状态,并摆出一副不惜动用核武器的姿态。但是,美、苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。

——摘自《中外历史纲要(下)》

材料二 赫鲁晓夫在回忆录《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》中谈到古巴导弹危机时说:“尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同的语言。”

请回答:

(1) 据材料一和材料二,指出美苏外交关系的特点及其影响。(5分)

(2) 在研究“古巴导弹危机”这一历史问题时,漫画和回忆录都具有史料价值,哪种史料价值更大?请说明理由。(5分)

2023届高二年级历史学业水平模拟测试(一)

参考答案

1. A 2. D 3. D 4. A 5. B 6. B 7. A 8. D 9. B 10. B 11. C 12. B 13. B 14. C 15. B 16. C 17. A18. B 19. D 20. C 21. A 22. C 23. D 24. A 25. B 26. D 27. C 28. C 29. C 30. A

31.【答案】(1)史实:迪亚士开辟了通往好望角的航线;哥伦布开辟了通往美洲的航线;麦哲伦及其船队完成了环球航行;达·伽马开辟了通往印度的航线。(4分)

(2)特点:欧洲主要国家的工业化水平都得到了发展;欧洲主要国家的工业化水平发展极不平衡。原因:主要是因为第二次工业革命的推动,各国对这次机遇的把握不同导致的。2分)

(3)原因:科技革命的推动;交通及通讯方式的改变;资本主义世界经济体系的建立;各国的国际合作意识的加强;市场经济体制逐渐被认可;各种国际组织和跨国公司的推动;两极格局的瓦解。(任意4点4分)

32【答案】示例一论题:冷战格局下,美苏之间既有对抗也有缓和。

阐述:冷战格局下,美苏在欧洲、美洲、亚洲开展了一系列对抗活动。如北约与华约的对峙,柏林危机、德国分裂、古巴导弹危机、朝鲜战争、越南战争等。冷战格局下美苏之间也有缓和,朝鲜战争只局限在局部地区,美苏并没有直接的军事冲突;古巴导弹危机最终也是美苏双方达成妥协而解决;美苏也针对核武器问题达成了一系列协议或条约;苏美达成为期5年的空间技术合作协议;苏联从阿富军撤军;等等。

所以,美苏冷战,既有对抗也有缓和,一定程度上避免了新的世界大战的爆发。

示例二论题:冷战格局下既有冲突也有缓和。

阐述:战后,杜鲁门主义的出台,标志着美苏冷战格局开始形成;马歇尔计划加强了美国与西欧国家的合作,遏制苏联;与之相对,苏联与东欧各国成立了情报局和经互会;中苏建交也标志着社会主义阵营最终形成。在两极对峙格局之下,国际关系紧张,爆发了朝鲜战争、柏林危机、古巴导弹危机,也造成了部分国家的分裂。美苏的军备竞赛,严重威胁到世界的和平。冷战格局下也伴随着美苏两极间的缓和,朝鲜战争只局限在局部地区,美苏并没有直接的军事冲突;古巴导弹危机最终也是美苏双方达成妥协而解决;美苏也针对核武器问题达成了一系列协议或条约;中国与法国建交,中美关系的缓和以及中日建交。苏美达成为期5年的空间技术合作协议;在战后冷战的40多年里,中国及第三世界国家等和平的力量在不断增长。美苏两国不敢轻易动武,维护了战后世界总体的和平状态。

所以说,冷战格局下既有对抗也有合作,一定程度上避免了新的世界大战的爆发。

示例三论题:战后世界由两极对峙格局向多极化趋势方向发展。

33. (1) 现象:二战后,美苏实力膨胀;西欧、日本相对衰落。影响:美苏争夺世界霸权;西欧、日本从属于美国;以欧洲为中心的国际格局瓦解;推动两极格局形成。(5分)

(2) 变化:美苏实力相对下降;西欧、日本实力增强。原因:美苏争霸;美国霸权地位受到冲击;苏联改革未取得重大突破;欧洲一体化推动经济发展;日本利用战后有利的国际国内环境,大力发展经济。(5分)

34. (1) 特点:激烈的冷战对抗;不放弃协调对话;苏联处于劣势。影响:加剧国际关系紧张;同时避免世界战争爆发。(5分)

(2) 回忆录价值更大。理由:漫画属于艺术形式,与真实历史有一定距离。回忆录是根据历史当事人回忆写成,与真实历史比较接近。(5分)

同课章节目录