高中语文统编版必修上册15《我与地坛》课件(共22张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册15《我与地坛》课件(共22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 437.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 08:03:04 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

我与地坛

史铁生

让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。

史铁生简介

当代作家,1951年出生,1961年初中毕业,1969年插队陕西延安,2010年12月离世。

在生命最灿烂的季节里,命运给了他最沉重的打击——他生了场重病,导致双腿残废,瘫痪不起,后病情加重,待业回家。

当时的史铁生变得十分消沉,失魂落魄。他说:“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了”,“我脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家”。

在这样的情况下,他来到了古园——地坛。呆在地坛的15年里,史铁生感悟到了很多东西,对人生、生命也有所感触。这篇文章就写了他的心路历程。

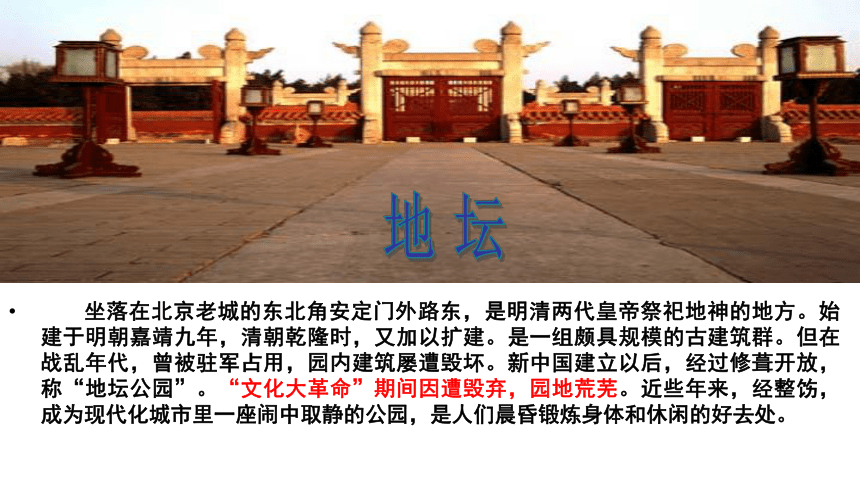

坐落在北京老城的东北角安定门外路东,是明清两代皇帝祭祀地神的地方。始建于明朝嘉靖九年,清朝乾隆时,又加以扩建。是一组颇具规模的古建筑群。但在战乱年代,曾被驻军占用,园内建筑屡遭毁坏。新中国建立以后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文化大革命”期间因遭毁弃,园地荒芜。近些年来,经整饬,成为现代化城市里一座闹中取静的公园,是人们晨昏锻炼身体和休闲的好去处。

地坛

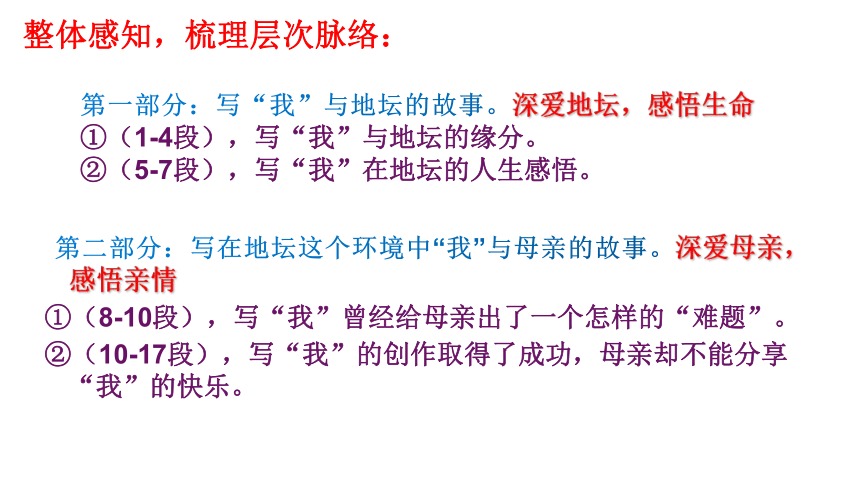

第二部分:写在地坛这个环境中“我”与母亲的故事。深爱母亲,感悟亲情

①(8-10段),写“我”曾经给母亲出了一个怎样的“难题”。

②(10-17段),写“我”的创作取得了成功,母亲却不能分享“我”的快乐。

第一部分:写“我”与地坛的故事。深爱地坛,感悟生命

①(1-4段),写“我”与地坛的缘分。

②(5-7段),写“我”在地坛的人生感悟。

整体感知,梳理层次脉络:

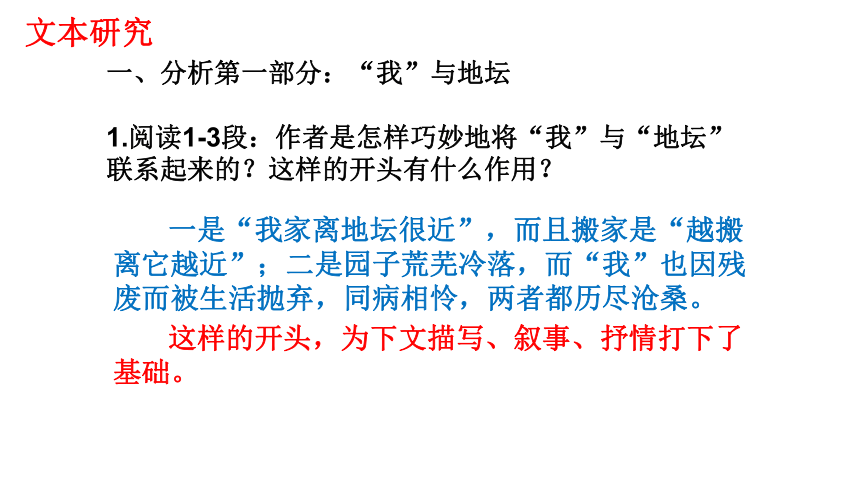

一是“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”;二是园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

这样的开头,为下文描写、叙事、抒情打下了基础。

一、分析第一部分:“我”与地坛

1.阅读1-3段:作者是怎样巧妙地将“我”与“地坛”联系起来的?这样的开头有什么作用?

文本研究

2.“我”是以怎样的状态进入地坛的?地坛又是怎么样的? (在文中找出相关语句)

问题探究

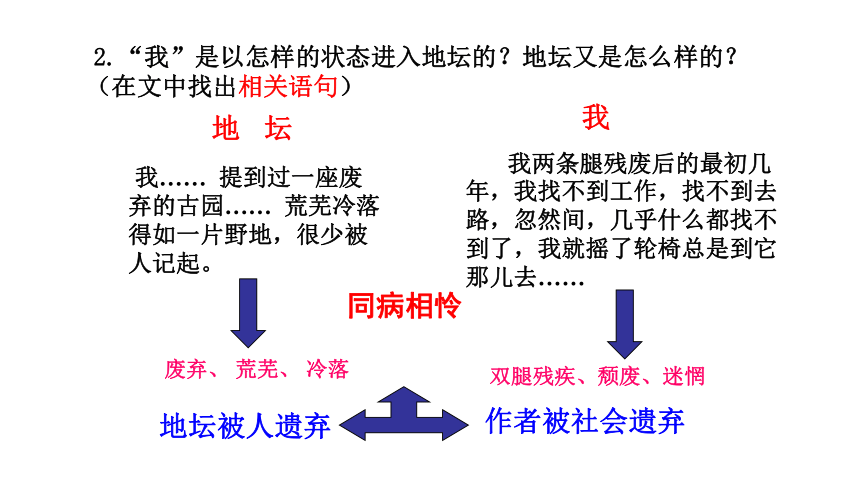

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜

2.“我”是以怎样的状态进入地坛的?地坛又是怎么样的? (在文中找出相关语句)

地 坛

我

双腿残疾、颓废、迷惘

废弃、 荒芜、 冷落

我与地坛

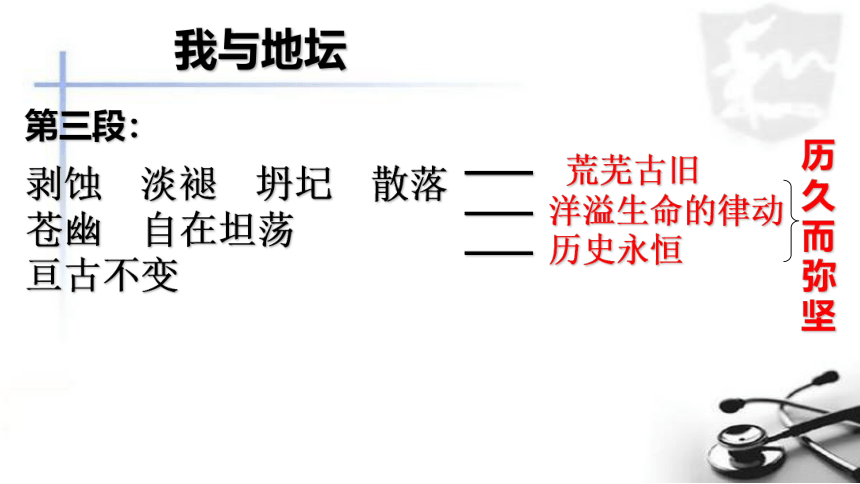

第三段:

剥蚀 淡褪 坍圮 散落

苍幽 自在坦荡

亘古不变

—— 荒芜古旧

—— 洋溢生命的律动

—— 历史永恒

历久而弥坚

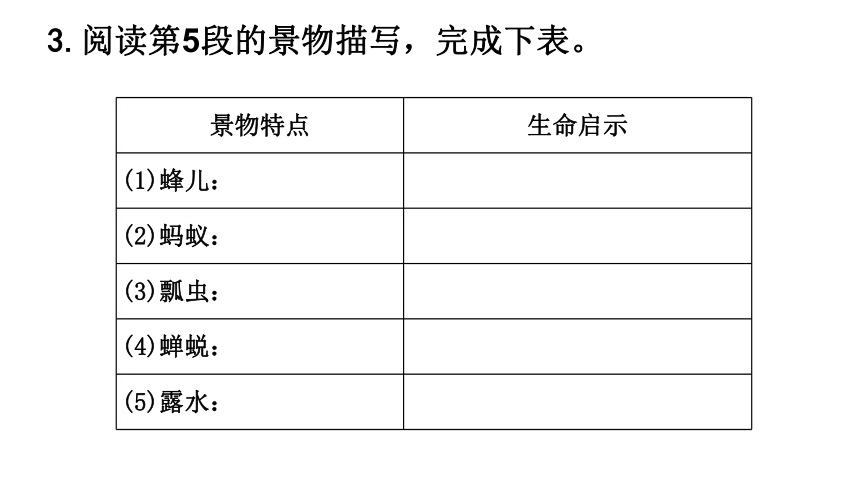

3.阅读第5段的景物描写,完成下表。

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:

(2)蚂蚁:

(3)瓢虫:

(4)蝉蜕:

(5)露水:

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:“稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容

(2)蚂蚁:①“摇头晃脑”“捋着触须”;②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;②说明它充满活力,充满信心,有目标

(3)瓢虫:先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,自由,靠自己的力量行动来改变自己的生活轨迹

(4)蝉蜕:“寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬

(5)露水:“摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说(六个譬如)

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

4.在满园弥漫的沉静光芒中,最容易展开对生命的思考。面对双腿残废的现状,“我”思考了一些什么问题 从中 获得了怎样的领悟?

(提示:第六段、第七段找关键句)

我与地坛

第七段:

有些东西不会改变

落日:寂静却安详

雨燕:苍凉却张扬

孩子的脚印:讲述青春童话

古柏:长久而镇静地站着

暴雨:激起草木与泥土的气味

落叶:飘摇、安卧

秋风:播散熨帖而微苦的味道

—— 历史永恒

—— 生机活力

个人遭际的微不足道

园子的总体特征:园子荒芜但并不衰败

看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的地坛却有着醇厚沉重、超然博大的历史沧桑感和喧嚣不已、生生不息的生命意识。

我与地坛

在史铁生眼里,地坛一方面那么荒芜古旧,另一方面又处处、时时洋溢着生命的律动。正是这种难以言说的包孕着永恒与瞬间、古老与新鲜、沉静与涌动、博大与纤细的双重境界给了作者以心灵的强烈震动。

古园历久而弥坚的活力正是激励作者勇敢面对不幸、采取积极人生态度的取之不尽的源泉。

怎样活?

个人遭际与历史永恒相比,微不足道,因此,我们要经得起生命的重压,尊重热爱生命,消除消极颓废的思想,勇于承担苦难,积极进取。

4.分组探究:请同学们从《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》中选取精彩的写景段落,分析作者的写景技巧,完成下表:

景无情不发,情无景不生

文本 主要景物及特点 写景技巧

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

景无情不发,情无景不生

文本 主要景物及特点 写景技巧

《故都的秋》 ①天色:“碧绿”; 日光:“一丝丝漏下”; 牵牛花:“像喇叭”;②“ 驯鸽的飞声” ③秋蝉:“嘶叫”…… ①细节描写,透露出作者的悠闲、惬意;

②以动衬静,更好地表现出了故都之秋清晨的幽静;

③悲切的蝉声萧瑟的气氛笼罩着故都,让人顿生悲凉之感。

《荷塘月色》 ①路:“曲折、幽僻、寂寞”; ②叶子:“ 亭亭、舞女的裙、袅娜、羞涩”… ①移情于物,写出小路寂静又透露作者孤寂的心境;

②比喻,形神兼备,写出了荷叶自然舒展的形态美,赋予荷叶勃勃生机;拟人,写出了荷花轻柔优美、娇媚多姿。

《我与地坛》 ①蚂蚁、瓢虫:“捋着、想透、祈祷”……; ②露水:“ 轰然坠地、摔开万道金光”… ①拟人,写这些小昆虫都按自己的方式“向阳”的生存着;

②夸张,以动衬静,突出阳光灿烂,动植物都蓬勃生机。

莱茵河畔的贝多芬,双耳已经失聪了,可他的心中却激起了奇妙的旋律,化作了伟大的《欢乐颂》;美国女作家海伦·凯勒,集聋哑盲于一身,可她的《假如给我三天光明》却鼓舞着世界上成千上万的不幸的人。人生之路多坎坷,可苦难不是逃避生命的借口,而是一种灵魂的磨炼。凡是历经劫难而不屈者,才是真正大写的人!

二、延伸拓展:学了这篇课文,你得到了一些什么启发 把你的感受写下来,大家相互交流一下。

明确:

1.要关心残疾人;

2.要珍爱生命,热爱生活;

3.遇事要冷静思考,不要冲动,不要有过激行为;

4.要勇于正视人生的苦难与挫折,克服脆弱。

我与母亲

方法指导:搜寻相关细节(场景或遣词用句),体会细节中所表现的母亲形象以及所传达的作者的感情。

每次我动身时,她便无言地帮我准备

母亲站在原地,还是送我走时的姿势,对我的回来竟一时没有反应

再次送我出门,她说:“出去活动活动,挺好”

只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去

她视力不好,端着眼睛像在寻找海上的一条船

她一个人在园子里走,……步履茫然又急迫

有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印

品读第二部分,说说最能打动你的细节。

我与母亲

史铁生母亲的“苦”表现在哪几个方面?

毫不张扬的爱:对儿子的理解,默默地爱着儿子

艰难的命运:面对儿子的瘫痪,把所有不幸都承担下来

坚忍地、勇敢地承担生命的重压,努力坚强地活着

我与母亲

第七段:

四个“又”

两个“只”

一个“才”

—— 物是人非 —— 作者的憾恨

—— 沉浸在失去母亲的痛苦中

—— 不愿接受“母亲不在”的事实

“现在我才想到”(第一段)

“许多年以后我才渐渐听出”(第三段)

“我才有余暇设想” (第三段)

反复写,表明了对母亲的深深歉意,是作者无比的痛悔

“我”对母亲的情感是怎样的?

理解、怀念、痛悔、歉意

深度解读

文章第一、第二部分之间存有怎样的联系?

两者互为补充

“我”在地坛“荒芜而不衰败”的环境中获得了生命的启示,同时,又是母亲保障了“我”去地坛的权利,陪着“我”经历了生命的长久思考。

地坛是“我”获得生机的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。

地坛给了“我”生命的启示,而母亲恰是将这种启示真实地呈现在现实生活中。

在地坛与母亲的帮助下,“我”明白了该“怎样活”,怎样来面对生命中的不幸与苦难:“即使不完满,也不应放弃”,要勇于承担苦难。

谢谢大家

我与地坛

史铁生

让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。

史铁生简介

当代作家,1951年出生,1961年初中毕业,1969年插队陕西延安,2010年12月离世。

在生命最灿烂的季节里,命运给了他最沉重的打击——他生了场重病,导致双腿残废,瘫痪不起,后病情加重,待业回家。

当时的史铁生变得十分消沉,失魂落魄。他说:“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了”,“我脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家”。

在这样的情况下,他来到了古园——地坛。呆在地坛的15年里,史铁生感悟到了很多东西,对人生、生命也有所感触。这篇文章就写了他的心路历程。

坐落在北京老城的东北角安定门外路东,是明清两代皇帝祭祀地神的地方。始建于明朝嘉靖九年,清朝乾隆时,又加以扩建。是一组颇具规模的古建筑群。但在战乱年代,曾被驻军占用,园内建筑屡遭毁坏。新中国建立以后,经过修葺开放,称“地坛公园”。“文化大革命”期间因遭毁弃,园地荒芜。近些年来,经整饬,成为现代化城市里一座闹中取静的公园,是人们晨昏锻炼身体和休闲的好去处。

地坛

第二部分:写在地坛这个环境中“我”与母亲的故事。深爱母亲,感悟亲情

①(8-10段),写“我”曾经给母亲出了一个怎样的“难题”。

②(10-17段),写“我”的创作取得了成功,母亲却不能分享“我”的快乐。

第一部分:写“我”与地坛的故事。深爱地坛,感悟生命

①(1-4段),写“我”与地坛的缘分。

②(5-7段),写“我”在地坛的人生感悟。

整体感知,梳理层次脉络:

一是“我家离地坛很近”,而且搬家是“越搬离它越近”;二是园子荒芜冷落,而“我”也因残废而被生活抛弃,同病相怜,两者都历尽沧桑。

这样的开头,为下文描写、叙事、抒情打下了基础。

一、分析第一部分:“我”与地坛

1.阅读1-3段:作者是怎样巧妙地将“我”与“地坛”联系起来的?这样的开头有什么作用?

文本研究

2.“我”是以怎样的状态进入地坛的?地坛又是怎么样的? (在文中找出相关语句)

问题探究

我…… 提到过一座废弃的古园…… 荒芜冷落得如一片野地,很少被人记起。

我两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间,几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去……

地坛被人遗弃

作者被社会遗弃

同病相怜

2.“我”是以怎样的状态进入地坛的?地坛又是怎么样的? (在文中找出相关语句)

地 坛

我

双腿残疾、颓废、迷惘

废弃、 荒芜、 冷落

我与地坛

第三段:

剥蚀 淡褪 坍圮 散落

苍幽 自在坦荡

亘古不变

—— 荒芜古旧

—— 洋溢生命的律动

—— 历史永恒

历久而弥坚

3.阅读第5段的景物描写,完成下表。

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:

(2)蚂蚁:

(3)瓢虫:

(4)蝉蜕:

(5)露水:

景物特点 生命启示

(1)蜂儿:“稳稳地” 生活得优雅、淡定、从容

(2)蚂蚁:①“摇头晃脑”“捋着触须”;②“转身”“疾行” ①生活得快乐、悠闲、自在;②说明它充满活力,充满信心,有目标

(3)瓢虫:先是“爬”,接着是“祈祷”,最后是“升空” 按自己的方式,过自己想过的生活,无拘无束,自由,靠自己的力量行动来改变自己的生活轨迹

(4)蝉蜕:“寂寞如一间空屋” 要获得重生、新生,需要耐得住寂寞,必须像蝉一样经历蜕壳的煎熬

(5)露水:“摔开万道金光” 虽微小、短暂,但即使面临死亡也精彩度过,而不是消极等死

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说(六个譬如)

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

4.在满园弥漫的沉静光芒中,最容易展开对生命的思考。面对双腿残废的现状,“我”思考了一些什么问题 从中 获得了怎样的领悟?

(提示:第六段、第七段找关键句)

我与地坛

第七段:

有些东西不会改变

落日:寂静却安详

雨燕:苍凉却张扬

孩子的脚印:讲述青春童话

古柏:长久而镇静地站着

暴雨:激起草木与泥土的气味

落叶:飘摇、安卧

秋风:播散熨帖而微苦的味道

—— 历史永恒

—— 生机活力

个人遭际的微不足道

园子的总体特征:园子荒芜但并不衰败

看似沉寂、荒凉、萧瑟、幽深的地坛却有着醇厚沉重、超然博大的历史沧桑感和喧嚣不已、生生不息的生命意识。

我与地坛

在史铁生眼里,地坛一方面那么荒芜古旧,另一方面又处处、时时洋溢着生命的律动。正是这种难以言说的包孕着永恒与瞬间、古老与新鲜、沉静与涌动、博大与纤细的双重境界给了作者以心灵的强烈震动。

古园历久而弥坚的活力正是激励作者勇敢面对不幸、采取积极人生态度的取之不尽的源泉。

怎样活?

个人遭际与历史永恒相比,微不足道,因此,我们要经得起生命的重压,尊重热爱生命,消除消极颓废的思想,勇于承担苦难,积极进取。

4.分组探究:请同学们从《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》中选取精彩的写景段落,分析作者的写景技巧,完成下表:

景无情不发,情无景不生

文本 主要景物及特点 写景技巧

《故都的秋》

《荷塘月色》

《我与地坛》

景无情不发,情无景不生

文本 主要景物及特点 写景技巧

《故都的秋》 ①天色:“碧绿”; 日光:“一丝丝漏下”; 牵牛花:“像喇叭”;②“ 驯鸽的飞声” ③秋蝉:“嘶叫”…… ①细节描写,透露出作者的悠闲、惬意;

②以动衬静,更好地表现出了故都之秋清晨的幽静;

③悲切的蝉声萧瑟的气氛笼罩着故都,让人顿生悲凉之感。

《荷塘月色》 ①路:“曲折、幽僻、寂寞”; ②叶子:“ 亭亭、舞女的裙、袅娜、羞涩”… ①移情于物,写出小路寂静又透露作者孤寂的心境;

②比喻,形神兼备,写出了荷叶自然舒展的形态美,赋予荷叶勃勃生机;拟人,写出了荷花轻柔优美、娇媚多姿。

《我与地坛》 ①蚂蚁、瓢虫:“捋着、想透、祈祷”……; ②露水:“ 轰然坠地、摔开万道金光”… ①拟人,写这些小昆虫都按自己的方式“向阳”的生存着;

②夸张,以动衬静,突出阳光灿烂,动植物都蓬勃生机。

莱茵河畔的贝多芬,双耳已经失聪了,可他的心中却激起了奇妙的旋律,化作了伟大的《欢乐颂》;美国女作家海伦·凯勒,集聋哑盲于一身,可她的《假如给我三天光明》却鼓舞着世界上成千上万的不幸的人。人生之路多坎坷,可苦难不是逃避生命的借口,而是一种灵魂的磨炼。凡是历经劫难而不屈者,才是真正大写的人!

二、延伸拓展:学了这篇课文,你得到了一些什么启发 把你的感受写下来,大家相互交流一下。

明确:

1.要关心残疾人;

2.要珍爱生命,热爱生活;

3.遇事要冷静思考,不要冲动,不要有过激行为;

4.要勇于正视人生的苦难与挫折,克服脆弱。

我与母亲

方法指导:搜寻相关细节(场景或遣词用句),体会细节中所表现的母亲形象以及所传达的作者的感情。

每次我动身时,她便无言地帮我准备

母亲站在原地,还是送我走时的姿势,对我的回来竟一时没有反应

再次送我出门,她说:“出去活动活动,挺好”

只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去

她视力不好,端着眼睛像在寻找海上的一条船

她一个人在园子里走,……步履茫然又急迫

有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印

品读第二部分,说说最能打动你的细节。

我与母亲

史铁生母亲的“苦”表现在哪几个方面?

毫不张扬的爱:对儿子的理解,默默地爱着儿子

艰难的命运:面对儿子的瘫痪,把所有不幸都承担下来

坚忍地、勇敢地承担生命的重压,努力坚强地活着

我与母亲

第七段:

四个“又”

两个“只”

一个“才”

—— 物是人非 —— 作者的憾恨

—— 沉浸在失去母亲的痛苦中

—— 不愿接受“母亲不在”的事实

“现在我才想到”(第一段)

“许多年以后我才渐渐听出”(第三段)

“我才有余暇设想” (第三段)

反复写,表明了对母亲的深深歉意,是作者无比的痛悔

“我”对母亲的情感是怎样的?

理解、怀念、痛悔、歉意

深度解读

文章第一、第二部分之间存有怎样的联系?

两者互为补充

“我”在地坛“荒芜而不衰败”的环境中获得了生命的启示,同时,又是母亲保障了“我”去地坛的权利,陪着“我”经历了生命的长久思考。

地坛是“我”获得生机的地方,也是“我”感受母爱最深的地方。

地坛给了“我”生命的启示,而母亲恰是将这种启示真实地呈现在现实生活中。

在地坛与母亲的帮助下,“我”明白了该“怎样活”,怎样来面对生命中的不幸与苦难:“即使不完满,也不应放弃”,要勇于承担苦难。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读