7单元过关检测(七)生物的变异、育种和进化(Word版含解析)

文档属性

| 名称 | 7单元过关检测(七)生物的变异、育种和进化(Word版含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 444.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 11:29:43 | ||

图片预览

文档简介

高中生物单元过关检测(七)

生物的变异、育种和进化

(时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本题包括9小题,每小题4分,共36分)

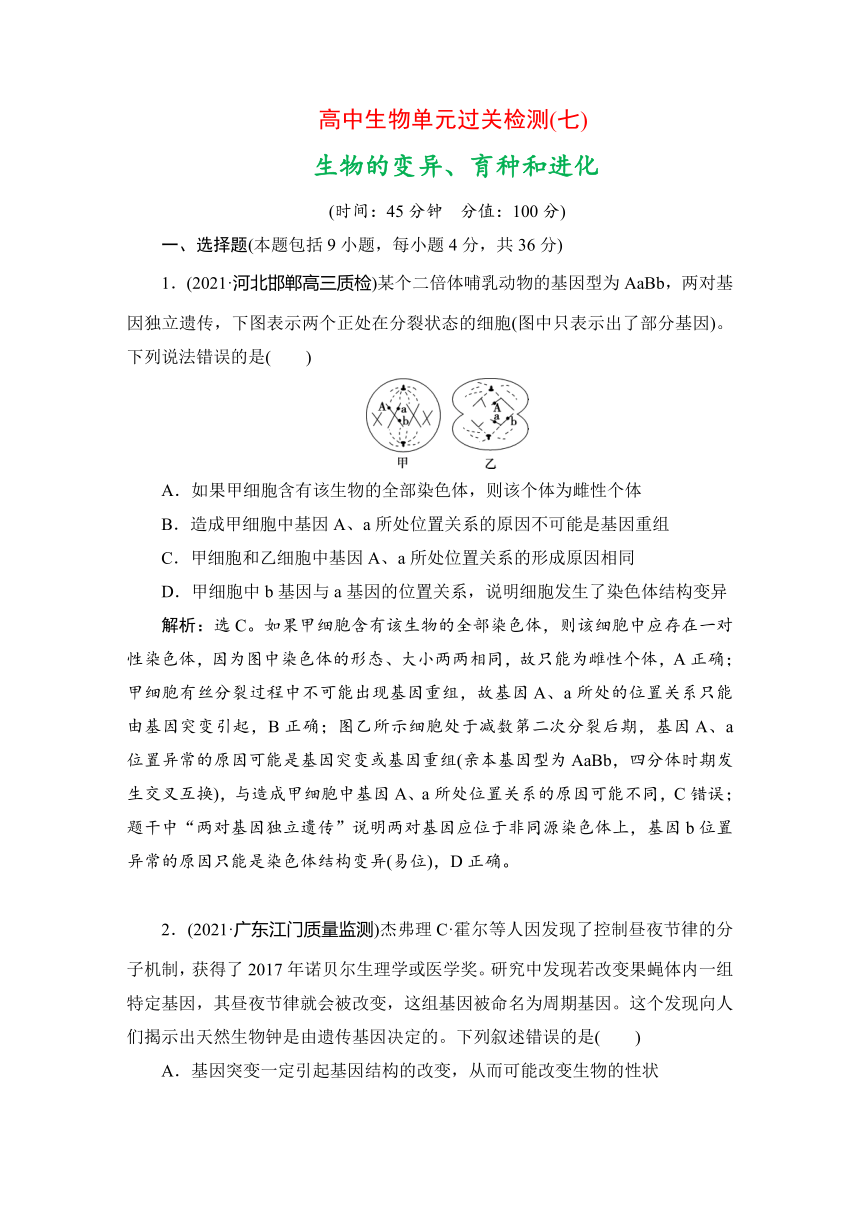

1.(2021·河北邯郸高三质检)某个二倍体哺乳动物的基因型为AaBb,两对基因独立遗传,下图表示两个正处在分裂状态的细胞(图中只表示出了部分基因)。下列说法错误的是( )

A.如果甲细胞含有该生物的全部染色体,则该个体为雌性个体

B.造成甲细胞中基因A、a所处位置关系的原因不可能是基因重组

C.甲细胞和乙细胞中基因A、a所处位置关系的形成原因相同

D.甲细胞中b基因与a基因的位置关系,说明细胞发生了染色体结构变异

解析:选C。如果甲细胞含有该生物的全部染色体,则该细胞中应存在一对性染色体,因为图中染色体的形态、大小两两相同,故只能为雌性个体,A正确;甲细胞有丝分裂过程中不可能出现基因重组,故基因A、a所处的位置关系只能由基因突变引起,B正确;图乙所示细胞处于减数第二次分裂后期,基因A、a位置异常的原因可能是基因突变或基因重组(亲本基因型为AaBb,四分体时期发生交叉互换),与造成甲细胞中基因A、a所处位置关系的原因可能不同,C错误;题干中“两对基因独立遗传”说明两对基因应位于非同源染色体上,基因b位置异常的原因只能是染色体结构变异(易位),D正确。

2.(2021·广东江门质量监测)杰弗理C·霍尔等人因发现了控制昼夜节律的分子机制,获得了2017年诺贝尔生理学或医学奖。研究中发现若改变果蝇体内一组特定基因,其昼夜节律就会被改变,这组基因被命名为周期基因。这个发现向人们揭示出天然生物钟是由遗传基因决定的。下列叙述错误的是( )

A.基因突变一定引起基因结构的改变,从而可能改变生物的性状

B.控制生物钟的基因A可自发突变为基因a1或基因a2

C.没有细胞结构的病毒也可以发生基因突变

D.科学家用光学显微镜观察了周期基因的变化

解析:选D。基因突变一定会引起基因结构的改变,但是由于密码子的简并性等原因,不一定导致生物性状发生改变,A正确;基因突变往往是突变为其等位基因,因此控制生物钟的基因A可自发突变为基因a1或基因a2,B正确;病毒没有细胞结构,大多数病毒的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,因此病毒也可以发生基因突变,C正确;基因的结构在光学显微镜下是观察不到的,D错误。

3.(2021·深圳高三适应性月考)下列关于可遗传变异的叙述,正确的是( )

A.若非同源染色体之间发生片段交换,则该类型属于基因重组

B.三体是指由受精卵发育而来,且其体细胞中有3个染色体组的生物

C.四倍体植株的花药经离体培养得到的二倍体是可育的

D.若某单倍体只有一个染色体组,则该个体的细胞中也可能存在等位基因

解析:选D。非同源染色体之间发生片段交换属于染色体结构的变异,A错误;选项描述的是三倍体,而不是三体,三体是二倍体生物体细胞核中的1对同源染色体多了一条染色体的现象,B错误;由花药(配子)直接发育而来的个体都是单倍体,C错误;含一个染色体组的体细胞处于有丝分裂的分裂期时,一条染色体上的两条姐妹染色单体上,由于基因突变,可能出现等位基因,D正确。

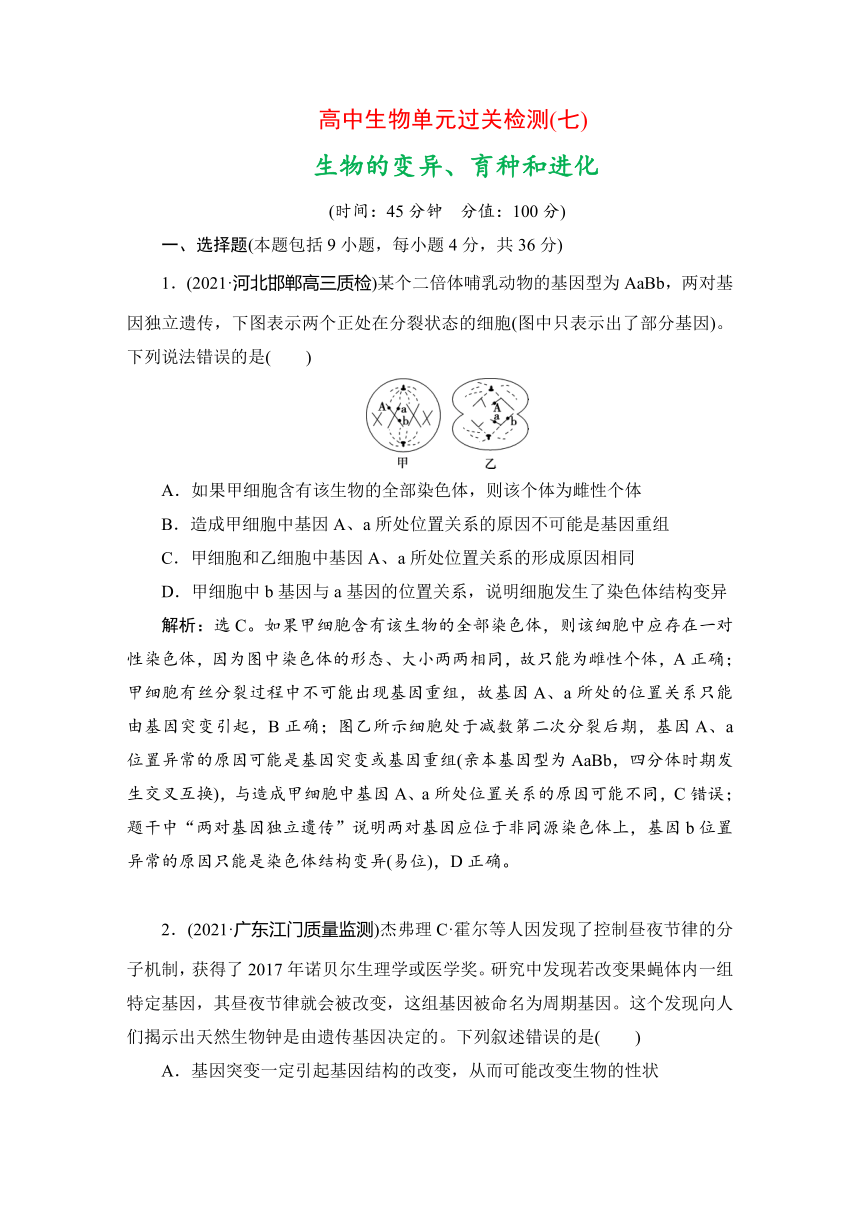

4.蝴蝶的性别决定方式为ZW型,有一种极为罕见的阴阳蝶,即一半雄性一半雌性的嵌合体,其遗传解释如下图所示,据此分析下列说法错误的是( )

A.由图可推断,决定蝴蝶雌性生殖器官生长发育的基因可能位于W染色体上

B.过程Ⅰ依赖于细胞膜具有流动性的特点,也体现了细胞膜信息交流的功能

C.过程Ⅰ存在基因重组,过程Ⅱ存在染色体变异,只有后者可以用显微镜观察

D.若阴阳蝶能产生配子,雌配子正常,雄配子只有一半是正常的

解析:选C。由于W染色体丢失后为雄性一半,所以决定蝴蝶雌性生殖器官发育的基因可能位于W染色体上,A正确;过程Ⅰ表示受精作用,依赖于细胞膜的流动性,体现了细胞膜信息交流的功能,B正确;过程Ⅰ表示受精作用,该过程中不存在基因重组,过程Ⅱ存在染色体变异,该变异可以用显微镜观察,C错误;若阴阳蝶能产生配子,雌配子正常,雄配子只有一半是正常的,D正确。

5.(2021·广东湛江高三考试)关于基因突变和染色体变异的叙述,正确的是( )

A.一般来说,基因突变比染色体数目变异的影响更大

B.基因突变与染色体数目变异都可以发生在减数分裂过程中

C.基因突变与染色体结构变异通常都可用光学显微镜观察

D.基因突变与染色体结构变异都会导致基因种类的改变

解析:选B。基因突变不改变基因的数量,而染色体数目变异会使基因的数量发生变化,一般来说,染色体数目变异比基因突变对生物的影响更大,A错误;基因突变与染色体数目变异都可以发生在减数分裂过程中,B正确;一般基因突变不可用光学显微镜观察,而染色体结构变异可用光学显微镜观察,C错误;基因突变会导致基因的种类改变,染色体结构变异会改变基因的数目或排列顺序,一般不会导致基因种类的改变,D错误。

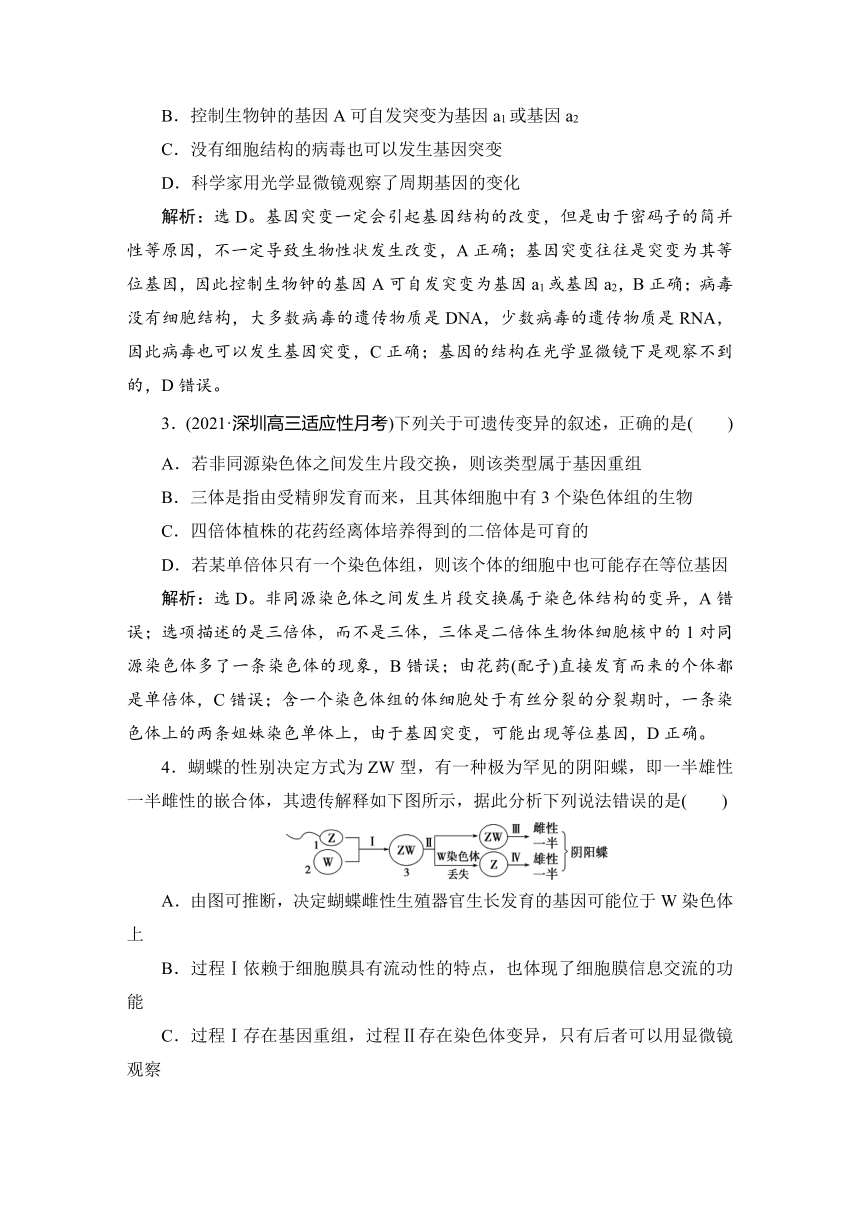

6.在减数分裂过程中,若同源染色体上具有重复的同源序列,则可能出现错配(图1)。图1细胞中染色体发生错配后,形成的四个子细胞中的两个如下图2所示。下列有关叙述不正确的是( )

A.减数分裂过程中同源染色体两两配对出现联会现象

B.图1中同源染色体的部分区段未能准确对位

C.图示过程中非姐妹染色单体之间发生片段移接

D.其余两个子细胞染色体含有的片段分别是FBBBd、FBBD

解析:选D。联会是指同源染色体两两配对的现象,联会的结果是形成四分体,发生在减数第一次分裂前期,A正确;图1中同源染色体的部分区段未能准确对位,B正确;图示过程中非姐妹染色单体之间发生片段移接,一条片段的基因B移接到另一条非姐妹染色单体上,同时基因D、d互换,C正确;正常情况下,子细胞的染色体片段为FBBD、fBBd,因发生错配,现在两个子细胞的基因片段为FBBD、fBD,其余两个子细胞染色体含有的片段分别是FBBBd、fBBd,D错误。

7.(2021·广东佛山高三期中)下列关于生物进化与生物多样性的叙述,错误的是( )

A.生物多样性形成的原因是不同物种之间、生物与无机环境之间的共同进化

B.关于遗传与变异的产生,达尔文接受了拉马克的用进废退和获得性遗传的观点

C.种群基因型频率的改变是生物进化的实质,但不是物种形成的必要条件

D.生物多样性的间接价值远大于直接价值

解析:选C。共同进化是指不同物种之间以及生物与无机环境之间在相互影响中不断进化、发展,并形成了生物多样性,A正确;达尔文的自然选择学说是在拉马克的用进废退和获得性遗传观点的基础上形成的,即关于遗传与变异的产生,达尔文接受了拉马克的用进废退和获得性遗传的观点,但达尔文不能科学地解释遗传和变异的本质,B正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,而不是基因型频率的改变,C错误;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值,D正确。

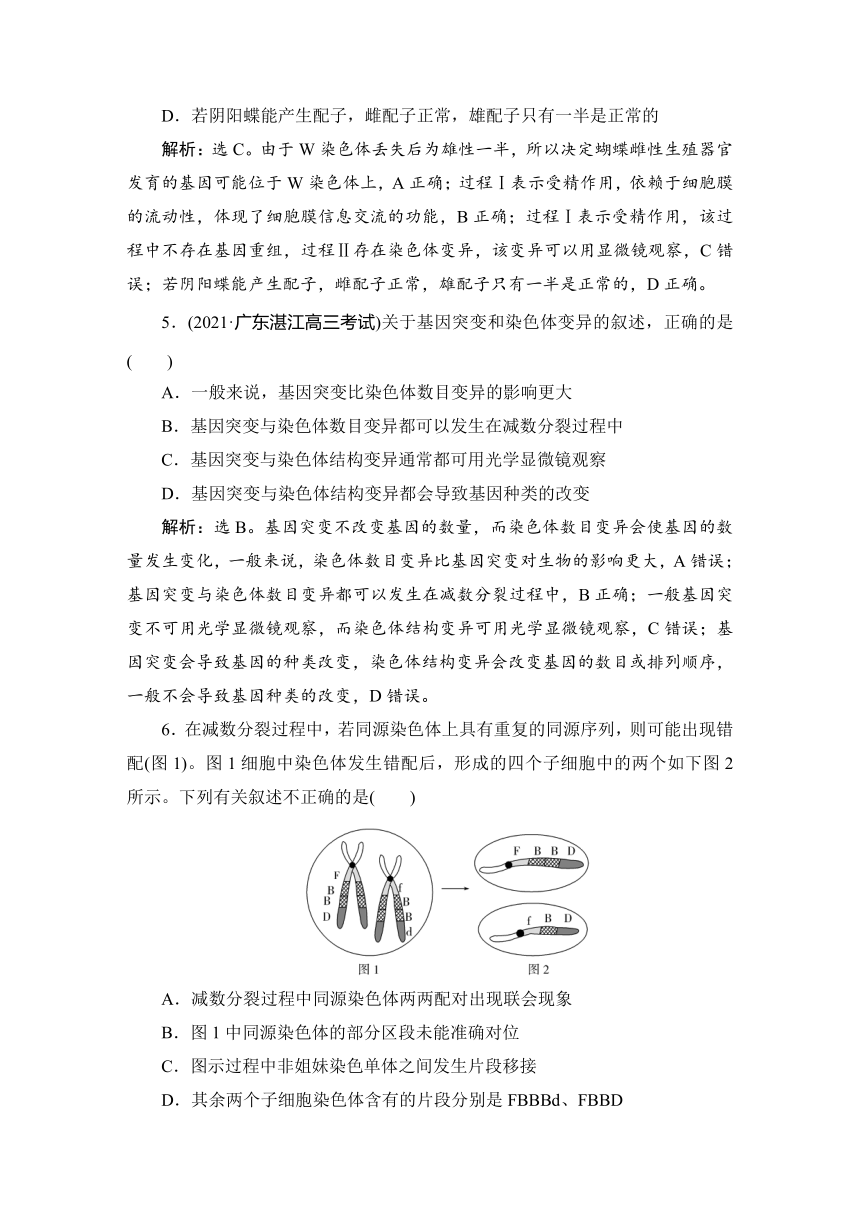

8.(2021·四川成都高三诊断)果蝇体细胞中常染色体上的三对等位基因分布如右图所示,下列有关分析正确的是( )

A.该果蝇产生的配子种类最多只有4种

B.该果蝇细胞中基因A和a的突变率相等

C.若该细胞内有基因A的产物,一定也有基因B的产物

D.若基因型为aa的个体成活率低,则b基因的频率会减小

解析:选D。正常情况下,该果蝇产生的配子最多有4种,但若发生变异,则最多可产生8种类型的配子,A错误;该果蝇细胞中基因A和a的突变率不一定相等,B错误;果蝇体细胞中基因进行选择性表达,A基因表达,B基因不一定表达,C错误;根据图像可知,a和b基因在一条染色体上,若基因型为aa的个体成活率低,则bb的成活率也低,b基因的频率会减小,D正确。

9.生物进化是指一切生命形态发生、发展的演变过程,下列叙述正确的是( )

A.在稳定的环境中生物不会发生进化,更不会形成新物种

B.突变和基因重组只通过有性生殖为生物进化提供原材料

C.存在捕食关系的两种生物共同进化对被捕食者是有利的

D.二倍体马和二倍体驴杂交产生的二倍体骡子属于新物种

解析:选C。在稳定的环境中,生物也可能发生突变和基因重组,所以生物会发生进化,当产生生殖隔离则会形成新物种,A错误;突变和基因重组是可遗传变异,其中突变包括基因突变和染色体变异,既可以通过有性生殖也可以通过无性生殖为生物进化提供原材料,B错误;存在捕食关系的两种生物,被捕食者往往都是年老、病弱或年幼的个体,故对被捕食者是有利的,C正确;二倍体马和二倍体驴杂交产生的二倍体骡子不是可育后代,不属于新物种,D错误。

二、选择题(本题包括3小题,每小题6分,共18分)

10.(2021·河北唐山高三期末)糯玉米为雌雄同株、单性花的二倍体植物,具有成熟期早、抗病性强、易倒伏等特点。育种工作者为培育生产需要的糯性、抗病、矮茎个体,用纯合糯性高茎抗病玉米与非糯性矮茎不抗病玉米杂交,F1全为糯性高茎抗病个体,F1自交获得的F2表现型出现了糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=9∶3∶3∶1的数量比。下列有关说法不正确的是( )

A.控制三对相对性状的非等位基因均表现为自由组合

B.F1测交后代会出现糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=1∶1∶1∶1的数量比

C.F2中糯性矮茎抗病植株自交,得到的子代中纯合子占2/3

D.F1花粉离体培养后经秋水仙素处理,能获得纯合糯性矮茎抗病个体

解析:选A。根据F2的比例可知,这三对基因没有位于3对同源染色体上,其中有两对基因位于一对同源染色体上,A错误。据题意可知,F1自交获得的F2表现型出现了糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=9∶3∶3∶1的数量比,则F1测交后代会出现糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=1∶1∶1∶1的数量比,B正确。假设与糯性、抗病、矮茎有关的基因分别用A/a、D/d、B/b表示,糯性、抗病为显性性状,且二者连锁;非糯性、不抗病为隐性性状,二者连锁,矮茎为隐性性状。则F2中糯性矮茎抗病植株的基因型及比例为AAbbDD∶AabbDd=1∶2,因而F2中糯性矮茎抗病植株自交,得到的子代中纯合子占2/3,C正确。F1是三对基因杂合,其花粉离体培养后经秋水仙素处理,能获得纯合糯性矮茎抗病个体,D正确。

11.将二倍体植株①和②杂交得到③,再将③做进一步处理。下列相关分析错误的是( )

A.①②③⑤⑥过程的育种原理是基因重组

B.图中秋水仙素的作用是抑制纺锤体形成从而使染色体的着丝点不分裂

C.若③的基因型是 AaBbdd,不考虑突变,⑨的基因型最多有4种

D.③至④的过程中,一般需要处理大量的实验材料

解析:选B。①②③⑤⑥属于杂交育种,原理是基因重组,A正确;秋水仙素抑制纺锤体形成,但不影响着丝点分裂,B错误;若③的基因型是AaBbdd,不考虑突变,⑨的基因型最多有4种,即为ABd、Abd、aBd、abd,C正确;③至④属于诱变育种,由于基因突变频率较低,且具有不定向性,故需要处理大量的实验材料,D正确。

12.(2021·黑龙江双鸭山月考)下图是某种动物的生活区域被一条20米宽、南北向的公路和一条也是20米宽、东西向的铁路分割成大小相等的四个区域示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.该物种的基因多样性可能会增加

B.地理隔离影响该物种个体间的基因交流

C.该物种在①②③④四个区域内的生存斗争均可能加剧

D.该物种在②④区域进化方向不同的主要原因是突变和基因重组

解析:选D。某动物的生活区域被分成4个小区域后,因为生物之间存在地理隔离,影响了该物种个体之间的基因交流,所以其基因多样性可能会降低,也可能会增加,A、B正确;该生物在各自的区域内活动,由于活动面积减小,生存斗争可能加剧,C正确;突变和基因重组为生物进化提供原材料,而生物的进化方向取决于自然选择,D错误。

三、非选择题(本题包括4小题,共46分)

13.(12分)(2021·山东聊城月考)科研人员利用化学诱变剂EMS诱发水稻D11基因突变,选育出一种纯合矮秆水稻突变植株(甲)。将该矮秆水稻与正常水稻杂交,F2表现型及比例为正常植株∶矮秆植株=3∶1。D11基因的作用如下图所示。请分析并回答问题:

(1)BR与BR受体结合后,可促进水稻细胞伸长,这体现了细胞膜的____________功能。

(2)EMS诱发D11基因发生____________(填“显性”或“隐性”)突变,从而____________(填“促进”或“抑制”)CYP724B1酶的合成,水稻植株内BR含量____________,导致产生矮秆性状。

(3)研究发现,EMS也会诱发D61基因发生突变使BR受体合成受阻。由此说明基因突变具有____________特点。

(4)科研人员利用EMS又选育出若干株纯合矮秆水稻突变植株(乙)。现将甲、乙水稻植株杂交,以判断乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),还是仅由D61基因发生显性或隐性突变引起的(其他情况不考虑)。

①若杂交子代皆表现为正常植株,则表明乙水稻矮秆性状是由D61基因发生____________(填“显性”或“隐性”)突变引起的。

②若杂交子代出现矮秆植株,尚不能确定乙水稻矮秆性状的产生原因。请进一步设计较简便的实验方案,预期实验结果及结论。

实验方案:杂交子代矮秆植株苗期喷施BR,分析统计植株的表现型及比例。

预期实验结果及结论:若植株全为____________植株,则乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同;若植株全为____________植株,则乙水稻矮秆性状的产生是仅由D61基因发生显性突变引起的。

解析:(1)BR与BR受体结合后,可促进水稻细胞伸长,这体现了细胞膜的信息交流功能。(2)F2表现型及比例为正常植株∶矮秆植株=3∶1,说明茎秆高度正常相对于矮秆为显性性状,由此可见EMS诱发D11基因发生隐性突变;D11基因能控制合成CYP724B1酶,EMS诱发D11基因发生基因突变后会抑制CYP724B1酶的合成,使水稻植株内BR含量减少,进而产生矮秆性状。(3)EMS会诱发D11基因发生基因突变,也会诱发D61基因发生突变,可见基因突变具有随机性。(4)纯合矮秆水稻突变植株(甲)是D11基因发生隐性突变形成的,现将甲、乙水稻植株杂交,以判断乙水稻矮秆性状的产生原因是与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),还是仅由D61基因发生显性或隐性突变引起的。①若杂交子代皆表现为正常植株,说明D11基因能控制合成CYP724B1酶,进而形成BR,且BR的受体正常,这表明乙水稻矮秆性状是由D61基因发生隐性突变引起的。②据题干所述实验方案操作可知,若乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),则其矮秆性状形成的原因是不能合成CYP724B1酶,导致BR不能形成,这可通过给杂交子代矮秆植株苗期喷施BR,分析统计植株的表现型及比例来判断,若植株全长为正常植株,则乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同。

答案:(1)信息交流(或信息传递)

(2)隐性 抑制 减少

(3)随机性

(4)①隐性 ②正常 矮秆

14.(10分)(2021·广东河源高三期末)家蚕蚕体有斑纹、无斑纹由8号染色体上的一对等位基因T、t控制,已知无正常8号染色体的精子不能参与受精作用。现有基因型为Tt的家蚕品种A,其细胞中8号染色体如下图所示:

(1)有斑纹品种A的T基因位于异常染色体上,让该品种雌、雄个体交配产生F1,F1的表现型及比例为____________。

(2)以有斑纹个体A为父本,正常的无斑纹个体为母本杂交产生的F1中,发现了一个有斑纹家蚕B(上图),该家蚕个体出现的原因是___________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(3)若家蚕B在减数第一次分裂过程中3条8号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含1条和2条8号染色体的配子,那么以家蚕B为父本进行测交,得到的后代中染色体组成完全正常的个体占____________。

(4)雄蚕比雌蚕生命力强、食桑量低、产丝率高,但在幼蚕阶段,雌雄不易区分。蚕卵(受精卵)的颜色由基因D控制,位于10号常染色体上,现有家蚕全部为纯合黑色蚕卵。科研人员用特殊手段大量处理家蚕后发现,基因D可缺失,也可转移到性染色体上,并能在性染色体上正常表达,家蚕细胞中不含基因D表现为白色卵(基因D缺失用d表示),各种基因型的配子和个体均可育。家蚕的性别决定方式为ZW型,在处理基因型为DDZW的雌蚕时得到了ddZWD的新品种雌蚕。请利用该新品种雌蚕,培育出新品种雄蚕,新品种的后代可实现通过选择卵色只养雄蚕。实验方案是____________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________。

解析:(1)家蚕A的基因型为Tt,T位于异常染色体上,t位于正常染色体上,雄性个体中产生能参与受精的配子为t,雌、性个体中产生能参与受精的卵细胞为T、t两种,且比例为1∶1。雌、雄配子结合,后代的基因型为Tt∶tt=1∶1,性状比例为有斑纹∶无斑纹=1∶1。(2)家蚕B的基因型为Ttt,其结合的雌、雄配子可能是T和tt或者Tt和t;题目中选取的亲本为“以有斑纹个体A为父本,正常的无斑纹个体为母本”,母本的基因型为tt,若雌、雄配子为第一种情况“T和tt”,则异常tt来自母本,T来自父本,但据图观察T存在于异常染色体上,不能进行受精作用,所以第一种情况排除。若雌、雄配子为第二种情况“Tt和t”,则异常的Tt配子来自父本。父本产生异常配子Tt,原因是减数第一次分裂时,同源染色体没有分离。(3)家蚕B作为父本,可产生的配子有T、tt、Tt、t四种,比例为1∶1∶2∶2,其中T花粉不能参与受精作用。因此以家蚕B为父本进行测交,后代的基因型及比例为ttt∶Ttt∶tt=1∶2∶2,其中染色体正常的个体占2/5。(4)将该新品种雌蚕(基因型为ddZWD的雌蚕)与现有雄蚕(基因型为DDZZ的雄蚕)杂交,获得F1蚕卵,F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕相互交配,获得F2蚕卵,选出白色蚕卵(ddZZ),即为所需新品种雄蚕。

答案:(1)有斑纹∶无斑纹=1∶1

(2)父本减数分裂的过程中,8号同源染色体未正常分离

(3)2/5

(4)将该新品种雌蚕(基因型为ddZWD的雌蚕)与现有雄蚕(基因型为DDZZ的雄蚕)杂交,获得F1蚕卵,F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕相互交配,获得F2蚕卵,选出白色蚕卵(ddZZ),即为所需新品种雄蚕

15.(12分)回答下列关于遗传和育种有关的几个问题:

(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型仍为黄色皱粒的个体占__________。进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了 800个碱基对,这种变异属于可遗传变异中的__________。r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,推测可能的原因是_________________________________________________________________

________________________________________________________________。

(2)在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的F1中总是出现显性性状,而不出现隐性性状。从基因表达的角度解释原因可能是_________________________________________________________________

_____________________________________________________________。

(3)玉米子粒的胚乳黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,两对性状自由组合。现有白色非糯、黄色糯、白色糯纯合的玉米子粒,其中白色非糯、黄色糯玉米不抗某种除草剂,白色糯玉米抗该除草剂,其抗性基因位于线粒体DNA上。若要培育抗该种除草剂的黄色非糯杂种玉米,且选育时根据子粒颜色即可达到目的,请写出其杂交育种的实验过程。______________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________。

解析:(1)纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,F1基因型为YyRr,F2中黄色皱粒基因型为Y_rr(2/3Yyrr,1/3YYrr),自交子代出现黄色皱粒(Y_rr)的概率为(2/3)×(3/4)+1/3=5/6;进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,这种变异属于可遗传变异中的基因突变; r基因编码的蛋白质比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,可推测r基因转录的mRNA提前出现终止密码子。(2)在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的 F1中总是出现显性性状,而不出现隐性性状。从基因表达的角度解释原因可能是显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无活性或活性低。(3)由于抗性基因位于线粒体DNA上,说明抗性基因遗传属于细胞质遗传,由于正交与反交的结果不一样,所以必须用含抗性基因的玉米为母本,进行杂交育种,实验过程:第一步:以黄色糯纯合的玉米(AAbb)为父本、白色糯纯合的玉米(aabb)为母本,进行杂交,得到的为抗除草剂的黄色糯玉米(Aabb);第二步:以抗除草剂的黄色糯玉米(Aabb)为母本,与白色非糯纯合的玉米(aaBB)进行杂交,得到的为抗除草剂的黄色非糯杂种玉米和白色非糯杂种玉米,从中选择黄色玉米即为所需品种。

答案:(1)5/6 基因突变 r基因转录的mRNA提前出现终止密码子

(2)显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无活性、或活性低

(3)以白色糯玉米(aabb)为母本,黄色糯玉米(AAbb)为父本进行杂交获得F1,再以F1(Aabb)为母本,白色非糯玉米(aaBB)为父本进行杂交获得F2,从中选择黄色玉米即可

16.(12分)(2021·福建福州八县联考)按照“国际人类基因组计划”的标准,云南省已建成世界最大的少数民族基因库,从各个民族采集来的DNA基因样本都存放在云南大学的基因库里,这个基因库是云南大学科研人员历时3年完成的。请回答下列问题:

(1)人类基因组计划需要对人类的____________条染色体进行测序。

(2)为了得到高纯度的少数民族DNA样本,采样地点选在偏远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是地理隔离使不同民族之间的通婚概率小,从而阻止了各民族之间的____________。

(3)下图为在某段时间内,甲种群中的基因A频率的变化情况。请思考回答下列问题:

①图中在____________时间段内甲种群生物发生了进化,其中____________基因控制的性状更加适应环境,在T点时____________(填“形成”“没形成”或“不一定形成”)新物种。

②若时间单位为年,在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率为____________。现假设甲种群所生存的环境发生一种新的变化,使得生存能力AA=Aa>aa,其中aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年均增加10%,则下一年时种群中aa的基因型频率为_______________________________________________________________。

解析:(1)正常人体细胞中含有23对染色体,但由于男性性染色体不同,因此人类基因组计划需要对人类的24条染色体(22条常染色体+X染色体+Y染色体)进行测序。(2)为了得到高纯度的少数民族DNA样本,采样地点选在偏远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是地理隔离使不同民族之间的通婚概率小,从而阻止了各民族之间的基因交流。(3)①生物进化的实质是种群基因频率发生改变,题图中Q~R时间段内种群基因频率不断改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;Q~R时间段内A基因频率逐渐升高,说明其控制的性状更加适应环境;新物种形成的标志是产生生殖隔离,从图中无法判断出是否形成生殖隔离,因此在T点时不一定形成新物种。②在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率=AA的基因型频率+(1/2)×Aa的基因型频率=10%+(1/2)×30%=25%。现假设甲种群中共有100个个体,则AA、Aa和aa的个体数依次是10、30、60,若aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年均增加10%,则下一年时种群中AA、Aa和aa的个体数依次是11、33、54,因此aa的基因型频率=54/(11+33+54)×100%≈55.1%。

答案:(1)24 (2)基因交流 (3)①Q~R A 不一定形成 ②25% 55.1%

生物的变异、育种和进化

(时间:45分钟 分值:100分)

一、选择题(本题包括9小题,每小题4分,共36分)

1.(2021·河北邯郸高三质检)某个二倍体哺乳动物的基因型为AaBb,两对基因独立遗传,下图表示两个正处在分裂状态的细胞(图中只表示出了部分基因)。下列说法错误的是( )

A.如果甲细胞含有该生物的全部染色体,则该个体为雌性个体

B.造成甲细胞中基因A、a所处位置关系的原因不可能是基因重组

C.甲细胞和乙细胞中基因A、a所处位置关系的形成原因相同

D.甲细胞中b基因与a基因的位置关系,说明细胞发生了染色体结构变异

解析:选C。如果甲细胞含有该生物的全部染色体,则该细胞中应存在一对性染色体,因为图中染色体的形态、大小两两相同,故只能为雌性个体,A正确;甲细胞有丝分裂过程中不可能出现基因重组,故基因A、a所处的位置关系只能由基因突变引起,B正确;图乙所示细胞处于减数第二次分裂后期,基因A、a位置异常的原因可能是基因突变或基因重组(亲本基因型为AaBb,四分体时期发生交叉互换),与造成甲细胞中基因A、a所处位置关系的原因可能不同,C错误;题干中“两对基因独立遗传”说明两对基因应位于非同源染色体上,基因b位置异常的原因只能是染色体结构变异(易位),D正确。

2.(2021·广东江门质量监测)杰弗理C·霍尔等人因发现了控制昼夜节律的分子机制,获得了2017年诺贝尔生理学或医学奖。研究中发现若改变果蝇体内一组特定基因,其昼夜节律就会被改变,这组基因被命名为周期基因。这个发现向人们揭示出天然生物钟是由遗传基因决定的。下列叙述错误的是( )

A.基因突变一定引起基因结构的改变,从而可能改变生物的性状

B.控制生物钟的基因A可自发突变为基因a1或基因a2

C.没有细胞结构的病毒也可以发生基因突变

D.科学家用光学显微镜观察了周期基因的变化

解析:选D。基因突变一定会引起基因结构的改变,但是由于密码子的简并性等原因,不一定导致生物性状发生改变,A正确;基因突变往往是突变为其等位基因,因此控制生物钟的基因A可自发突变为基因a1或基因a2,B正确;病毒没有细胞结构,大多数病毒的遗传物质是DNA,少数病毒的遗传物质是RNA,因此病毒也可以发生基因突变,C正确;基因的结构在光学显微镜下是观察不到的,D错误。

3.(2021·深圳高三适应性月考)下列关于可遗传变异的叙述,正确的是( )

A.若非同源染色体之间发生片段交换,则该类型属于基因重组

B.三体是指由受精卵发育而来,且其体细胞中有3个染色体组的生物

C.四倍体植株的花药经离体培养得到的二倍体是可育的

D.若某单倍体只有一个染色体组,则该个体的细胞中也可能存在等位基因

解析:选D。非同源染色体之间发生片段交换属于染色体结构的变异,A错误;选项描述的是三倍体,而不是三体,三体是二倍体生物体细胞核中的1对同源染色体多了一条染色体的现象,B错误;由花药(配子)直接发育而来的个体都是单倍体,C错误;含一个染色体组的体细胞处于有丝分裂的分裂期时,一条染色体上的两条姐妹染色单体上,由于基因突变,可能出现等位基因,D正确。

4.蝴蝶的性别决定方式为ZW型,有一种极为罕见的阴阳蝶,即一半雄性一半雌性的嵌合体,其遗传解释如下图所示,据此分析下列说法错误的是( )

A.由图可推断,决定蝴蝶雌性生殖器官生长发育的基因可能位于W染色体上

B.过程Ⅰ依赖于细胞膜具有流动性的特点,也体现了细胞膜信息交流的功能

C.过程Ⅰ存在基因重组,过程Ⅱ存在染色体变异,只有后者可以用显微镜观察

D.若阴阳蝶能产生配子,雌配子正常,雄配子只有一半是正常的

解析:选C。由于W染色体丢失后为雄性一半,所以决定蝴蝶雌性生殖器官发育的基因可能位于W染色体上,A正确;过程Ⅰ表示受精作用,依赖于细胞膜的流动性,体现了细胞膜信息交流的功能,B正确;过程Ⅰ表示受精作用,该过程中不存在基因重组,过程Ⅱ存在染色体变异,该变异可以用显微镜观察,C错误;若阴阳蝶能产生配子,雌配子正常,雄配子只有一半是正常的,D正确。

5.(2021·广东湛江高三考试)关于基因突变和染色体变异的叙述,正确的是( )

A.一般来说,基因突变比染色体数目变异的影响更大

B.基因突变与染色体数目变异都可以发生在减数分裂过程中

C.基因突变与染色体结构变异通常都可用光学显微镜观察

D.基因突变与染色体结构变异都会导致基因种类的改变

解析:选B。基因突变不改变基因的数量,而染色体数目变异会使基因的数量发生变化,一般来说,染色体数目变异比基因突变对生物的影响更大,A错误;基因突变与染色体数目变异都可以发生在减数分裂过程中,B正确;一般基因突变不可用光学显微镜观察,而染色体结构变异可用光学显微镜观察,C错误;基因突变会导致基因的种类改变,染色体结构变异会改变基因的数目或排列顺序,一般不会导致基因种类的改变,D错误。

6.在减数分裂过程中,若同源染色体上具有重复的同源序列,则可能出现错配(图1)。图1细胞中染色体发生错配后,形成的四个子细胞中的两个如下图2所示。下列有关叙述不正确的是( )

A.减数分裂过程中同源染色体两两配对出现联会现象

B.图1中同源染色体的部分区段未能准确对位

C.图示过程中非姐妹染色单体之间发生片段移接

D.其余两个子细胞染色体含有的片段分别是FBBBd、FBBD

解析:选D。联会是指同源染色体两两配对的现象,联会的结果是形成四分体,发生在减数第一次分裂前期,A正确;图1中同源染色体的部分区段未能准确对位,B正确;图示过程中非姐妹染色单体之间发生片段移接,一条片段的基因B移接到另一条非姐妹染色单体上,同时基因D、d互换,C正确;正常情况下,子细胞的染色体片段为FBBD、fBBd,因发生错配,现在两个子细胞的基因片段为FBBD、fBD,其余两个子细胞染色体含有的片段分别是FBBBd、fBBd,D错误。

7.(2021·广东佛山高三期中)下列关于生物进化与生物多样性的叙述,错误的是( )

A.生物多样性形成的原因是不同物种之间、生物与无机环境之间的共同进化

B.关于遗传与变异的产生,达尔文接受了拉马克的用进废退和获得性遗传的观点

C.种群基因型频率的改变是生物进化的实质,但不是物种形成的必要条件

D.生物多样性的间接价值远大于直接价值

解析:选C。共同进化是指不同物种之间以及生物与无机环境之间在相互影响中不断进化、发展,并形成了生物多样性,A正确;达尔文的自然选择学说是在拉马克的用进废退和获得性遗传观点的基础上形成的,即关于遗传与变异的产生,达尔文接受了拉马克的用进废退和获得性遗传的观点,但达尔文不能科学地解释遗传和变异的本质,B正确;生物进化的实质是种群基因频率的改变,而不是基因型频率的改变,C错误;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值,D正确。

8.(2021·四川成都高三诊断)果蝇体细胞中常染色体上的三对等位基因分布如右图所示,下列有关分析正确的是( )

A.该果蝇产生的配子种类最多只有4种

B.该果蝇细胞中基因A和a的突变率相等

C.若该细胞内有基因A的产物,一定也有基因B的产物

D.若基因型为aa的个体成活率低,则b基因的频率会减小

解析:选D。正常情况下,该果蝇产生的配子最多有4种,但若发生变异,则最多可产生8种类型的配子,A错误;该果蝇细胞中基因A和a的突变率不一定相等,B错误;果蝇体细胞中基因进行选择性表达,A基因表达,B基因不一定表达,C错误;根据图像可知,a和b基因在一条染色体上,若基因型为aa的个体成活率低,则bb的成活率也低,b基因的频率会减小,D正确。

9.生物进化是指一切生命形态发生、发展的演变过程,下列叙述正确的是( )

A.在稳定的环境中生物不会发生进化,更不会形成新物种

B.突变和基因重组只通过有性生殖为生物进化提供原材料

C.存在捕食关系的两种生物共同进化对被捕食者是有利的

D.二倍体马和二倍体驴杂交产生的二倍体骡子属于新物种

解析:选C。在稳定的环境中,生物也可能发生突变和基因重组,所以生物会发生进化,当产生生殖隔离则会形成新物种,A错误;突变和基因重组是可遗传变异,其中突变包括基因突变和染色体变异,既可以通过有性生殖也可以通过无性生殖为生物进化提供原材料,B错误;存在捕食关系的两种生物,被捕食者往往都是年老、病弱或年幼的个体,故对被捕食者是有利的,C正确;二倍体马和二倍体驴杂交产生的二倍体骡子不是可育后代,不属于新物种,D错误。

二、选择题(本题包括3小题,每小题6分,共18分)

10.(2021·河北唐山高三期末)糯玉米为雌雄同株、单性花的二倍体植物,具有成熟期早、抗病性强、易倒伏等特点。育种工作者为培育生产需要的糯性、抗病、矮茎个体,用纯合糯性高茎抗病玉米与非糯性矮茎不抗病玉米杂交,F1全为糯性高茎抗病个体,F1自交获得的F2表现型出现了糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=9∶3∶3∶1的数量比。下列有关说法不正确的是( )

A.控制三对相对性状的非等位基因均表现为自由组合

B.F1测交后代会出现糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=1∶1∶1∶1的数量比

C.F2中糯性矮茎抗病植株自交,得到的子代中纯合子占2/3

D.F1花粉离体培养后经秋水仙素处理,能获得纯合糯性矮茎抗病个体

解析:选A。根据F2的比例可知,这三对基因没有位于3对同源染色体上,其中有两对基因位于一对同源染色体上,A错误。据题意可知,F1自交获得的F2表现型出现了糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=9∶3∶3∶1的数量比,则F1测交后代会出现糯性高茎抗病∶糯性矮茎抗病∶非糯性高茎不抗病∶非糯性矮茎不抗病=1∶1∶1∶1的数量比,B正确。假设与糯性、抗病、矮茎有关的基因分别用A/a、D/d、B/b表示,糯性、抗病为显性性状,且二者连锁;非糯性、不抗病为隐性性状,二者连锁,矮茎为隐性性状。则F2中糯性矮茎抗病植株的基因型及比例为AAbbDD∶AabbDd=1∶2,因而F2中糯性矮茎抗病植株自交,得到的子代中纯合子占2/3,C正确。F1是三对基因杂合,其花粉离体培养后经秋水仙素处理,能获得纯合糯性矮茎抗病个体,D正确。

11.将二倍体植株①和②杂交得到③,再将③做进一步处理。下列相关分析错误的是( )

A.①②③⑤⑥过程的育种原理是基因重组

B.图中秋水仙素的作用是抑制纺锤体形成从而使染色体的着丝点不分裂

C.若③的基因型是 AaBbdd,不考虑突变,⑨的基因型最多有4种

D.③至④的过程中,一般需要处理大量的实验材料

解析:选B。①②③⑤⑥属于杂交育种,原理是基因重组,A正确;秋水仙素抑制纺锤体形成,但不影响着丝点分裂,B错误;若③的基因型是AaBbdd,不考虑突变,⑨的基因型最多有4种,即为ABd、Abd、aBd、abd,C正确;③至④属于诱变育种,由于基因突变频率较低,且具有不定向性,故需要处理大量的实验材料,D正确。

12.(2021·黑龙江双鸭山月考)下图是某种动物的生活区域被一条20米宽、南北向的公路和一条也是20米宽、东西向的铁路分割成大小相等的四个区域示意图,下列有关叙述错误的是( )

A.该物种的基因多样性可能会增加

B.地理隔离影响该物种个体间的基因交流

C.该物种在①②③④四个区域内的生存斗争均可能加剧

D.该物种在②④区域进化方向不同的主要原因是突变和基因重组

解析:选D。某动物的生活区域被分成4个小区域后,因为生物之间存在地理隔离,影响了该物种个体之间的基因交流,所以其基因多样性可能会降低,也可能会增加,A、B正确;该生物在各自的区域内活动,由于活动面积减小,生存斗争可能加剧,C正确;突变和基因重组为生物进化提供原材料,而生物的进化方向取决于自然选择,D错误。

三、非选择题(本题包括4小题,共46分)

13.(12分)(2021·山东聊城月考)科研人员利用化学诱变剂EMS诱发水稻D11基因突变,选育出一种纯合矮秆水稻突变植株(甲)。将该矮秆水稻与正常水稻杂交,F2表现型及比例为正常植株∶矮秆植株=3∶1。D11基因的作用如下图所示。请分析并回答问题:

(1)BR与BR受体结合后,可促进水稻细胞伸长,这体现了细胞膜的____________功能。

(2)EMS诱发D11基因发生____________(填“显性”或“隐性”)突变,从而____________(填“促进”或“抑制”)CYP724B1酶的合成,水稻植株内BR含量____________,导致产生矮秆性状。

(3)研究发现,EMS也会诱发D61基因发生突变使BR受体合成受阻。由此说明基因突变具有____________特点。

(4)科研人员利用EMS又选育出若干株纯合矮秆水稻突变植株(乙)。现将甲、乙水稻植株杂交,以判断乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),还是仅由D61基因发生显性或隐性突变引起的(其他情况不考虑)。

①若杂交子代皆表现为正常植株,则表明乙水稻矮秆性状是由D61基因发生____________(填“显性”或“隐性”)突变引起的。

②若杂交子代出现矮秆植株,尚不能确定乙水稻矮秆性状的产生原因。请进一步设计较简便的实验方案,预期实验结果及结论。

实验方案:杂交子代矮秆植株苗期喷施BR,分析统计植株的表现型及比例。

预期实验结果及结论:若植株全为____________植株,则乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同;若植株全为____________植株,则乙水稻矮秆性状的产生是仅由D61基因发生显性突变引起的。

解析:(1)BR与BR受体结合后,可促进水稻细胞伸长,这体现了细胞膜的信息交流功能。(2)F2表现型及比例为正常植株∶矮秆植株=3∶1,说明茎秆高度正常相对于矮秆为显性性状,由此可见EMS诱发D11基因发生隐性突变;D11基因能控制合成CYP724B1酶,EMS诱发D11基因发生基因突变后会抑制CYP724B1酶的合成,使水稻植株内BR含量减少,进而产生矮秆性状。(3)EMS会诱发D11基因发生基因突变,也会诱发D61基因发生突变,可见基因突变具有随机性。(4)纯合矮秆水稻突变植株(甲)是D11基因发生隐性突变形成的,现将甲、乙水稻植株杂交,以判断乙水稻矮秆性状的产生原因是与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),还是仅由D61基因发生显性或隐性突变引起的。①若杂交子代皆表现为正常植株,说明D11基因能控制合成CYP724B1酶,进而形成BR,且BR的受体正常,这表明乙水稻矮秆性状是由D61基因发生隐性突变引起的。②据题干所述实验方案操作可知,若乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同(仅由D11基因突变引起的),则其矮秆性状形成的原因是不能合成CYP724B1酶,导致BR不能形成,这可通过给杂交子代矮秆植株苗期喷施BR,分析统计植株的表现型及比例来判断,若植株全长为正常植株,则乙水稻矮秆性状的产生原因与甲水稻相同。

答案:(1)信息交流(或信息传递)

(2)隐性 抑制 减少

(3)随机性

(4)①隐性 ②正常 矮秆

14.(10分)(2021·广东河源高三期末)家蚕蚕体有斑纹、无斑纹由8号染色体上的一对等位基因T、t控制,已知无正常8号染色体的精子不能参与受精作用。现有基因型为Tt的家蚕品种A,其细胞中8号染色体如下图所示:

(1)有斑纹品种A的T基因位于异常染色体上,让该品种雌、雄个体交配产生F1,F1的表现型及比例为____________。

(2)以有斑纹个体A为父本,正常的无斑纹个体为母本杂交产生的F1中,发现了一个有斑纹家蚕B(上图),该家蚕个体出现的原因是___________________________________________________________________

_______________________________________________________________。

(3)若家蚕B在减数第一次分裂过程中3条8号染色体会随机地移向细胞两极并最终形成含1条和2条8号染色体的配子,那么以家蚕B为父本进行测交,得到的后代中染色体组成完全正常的个体占____________。

(4)雄蚕比雌蚕生命力强、食桑量低、产丝率高,但在幼蚕阶段,雌雄不易区分。蚕卵(受精卵)的颜色由基因D控制,位于10号常染色体上,现有家蚕全部为纯合黑色蚕卵。科研人员用特殊手段大量处理家蚕后发现,基因D可缺失,也可转移到性染色体上,并能在性染色体上正常表达,家蚕细胞中不含基因D表现为白色卵(基因D缺失用d表示),各种基因型的配子和个体均可育。家蚕的性别决定方式为ZW型,在处理基因型为DDZW的雌蚕时得到了ddZWD的新品种雌蚕。请利用该新品种雌蚕,培育出新品种雄蚕,新品种的后代可实现通过选择卵色只养雄蚕。实验方案是____________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________。

解析:(1)家蚕A的基因型为Tt,T位于异常染色体上,t位于正常染色体上,雄性个体中产生能参与受精的配子为t,雌、性个体中产生能参与受精的卵细胞为T、t两种,且比例为1∶1。雌、雄配子结合,后代的基因型为Tt∶tt=1∶1,性状比例为有斑纹∶无斑纹=1∶1。(2)家蚕B的基因型为Ttt,其结合的雌、雄配子可能是T和tt或者Tt和t;题目中选取的亲本为“以有斑纹个体A为父本,正常的无斑纹个体为母本”,母本的基因型为tt,若雌、雄配子为第一种情况“T和tt”,则异常tt来自母本,T来自父本,但据图观察T存在于异常染色体上,不能进行受精作用,所以第一种情况排除。若雌、雄配子为第二种情况“Tt和t”,则异常的Tt配子来自父本。父本产生异常配子Tt,原因是减数第一次分裂时,同源染色体没有分离。(3)家蚕B作为父本,可产生的配子有T、tt、Tt、t四种,比例为1∶1∶2∶2,其中T花粉不能参与受精作用。因此以家蚕B为父本进行测交,后代的基因型及比例为ttt∶Ttt∶tt=1∶2∶2,其中染色体正常的个体占2/5。(4)将该新品种雌蚕(基因型为ddZWD的雌蚕)与现有雄蚕(基因型为DDZZ的雄蚕)杂交,获得F1蚕卵,F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕相互交配,获得F2蚕卵,选出白色蚕卵(ddZZ),即为所需新品种雄蚕。

答案:(1)有斑纹∶无斑纹=1∶1

(2)父本减数分裂的过程中,8号同源染色体未正常分离

(3)2/5

(4)将该新品种雌蚕(基因型为ddZWD的雌蚕)与现有雄蚕(基因型为DDZZ的雄蚕)杂交,获得F1蚕卵,F1蚕卵完成发育后,再让雌、雄蚕相互交配,获得F2蚕卵,选出白色蚕卵(ddZZ),即为所需新品种雄蚕

15.(12分)回答下列关于遗传和育种有关的几个问题:

(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型仍为黄色皱粒的个体占__________。进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了 800个碱基对,这种变异属于可遗传变异中的__________。r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,推测可能的原因是_________________________________________________________________

________________________________________________________________。

(2)在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的F1中总是出现显性性状,而不出现隐性性状。从基因表达的角度解释原因可能是_________________________________________________________________

_____________________________________________________________。

(3)玉米子粒的胚乳黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,两对性状自由组合。现有白色非糯、黄色糯、白色糯纯合的玉米子粒,其中白色非糯、黄色糯玉米不抗某种除草剂,白色糯玉米抗该除草剂,其抗性基因位于线粒体DNA上。若要培育抗该种除草剂的黄色非糯杂种玉米,且选育时根据子粒颜色即可达到目的,请写出其杂交育种的实验过程。______________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________。

解析:(1)纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,F1基因型为YyRr,F2中黄色皱粒基因型为Y_rr(2/3Yyrr,1/3YYrr),自交子代出现黄色皱粒(Y_rr)的概率为(2/3)×(3/4)+1/3=5/6;进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,这种变异属于可遗传变异中的基因突变; r基因编码的蛋白质比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,可推测r基因转录的mRNA提前出现终止密码子。(2)在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的 F1中总是出现显性性状,而不出现隐性性状。从基因表达的角度解释原因可能是显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无活性或活性低。(3)由于抗性基因位于线粒体DNA上,说明抗性基因遗传属于细胞质遗传,由于正交与反交的结果不一样,所以必须用含抗性基因的玉米为母本,进行杂交育种,实验过程:第一步:以黄色糯纯合的玉米(AAbb)为父本、白色糯纯合的玉米(aabb)为母本,进行杂交,得到的为抗除草剂的黄色糯玉米(Aabb);第二步:以抗除草剂的黄色糯玉米(Aabb)为母本,与白色非糯纯合的玉米(aaBB)进行杂交,得到的为抗除草剂的黄色非糯杂种玉米和白色非糯杂种玉米,从中选择黄色玉米即为所需品种。

答案:(1)5/6 基因突变 r基因转录的mRNA提前出现终止密码子

(2)显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无活性、或活性低

(3)以白色糯玉米(aabb)为母本,黄色糯玉米(AAbb)为父本进行杂交获得F1,再以F1(Aabb)为母本,白色非糯玉米(aaBB)为父本进行杂交获得F2,从中选择黄色玉米即可

16.(12分)(2021·福建福州八县联考)按照“国际人类基因组计划”的标准,云南省已建成世界最大的少数民族基因库,从各个民族采集来的DNA基因样本都存放在云南大学的基因库里,这个基因库是云南大学科研人员历时3年完成的。请回答下列问题:

(1)人类基因组计划需要对人类的____________条染色体进行测序。

(2)为了得到高纯度的少数民族DNA样本,采样地点选在偏远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是地理隔离使不同民族之间的通婚概率小,从而阻止了各民族之间的____________。

(3)下图为在某段时间内,甲种群中的基因A频率的变化情况。请思考回答下列问题:

①图中在____________时间段内甲种群生物发生了进化,其中____________基因控制的性状更加适应环境,在T点时____________(填“形成”“没形成”或“不一定形成”)新物种。

②若时间单位为年,在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率为____________。现假设甲种群所生存的环境发生一种新的变化,使得生存能力AA=Aa>aa,其中aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年均增加10%,则下一年时种群中aa的基因型频率为_______________________________________________________________。

解析:(1)正常人体细胞中含有23对染色体,但由于男性性染色体不同,因此人类基因组计划需要对人类的24条染色体(22条常染色体+X染色体+Y染色体)进行测序。(2)为了得到高纯度的少数民族DNA样本,采样地点选在偏远的大山深处的少数民族主要聚居区,主要原因是地理隔离使不同民族之间的通婚概率小,从而阻止了各民族之间的基因交流。(3)①生物进化的实质是种群基因频率发生改变,题图中Q~R时间段内种群基因频率不断改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;Q~R时间段内A基因频率逐渐升高,说明其控制的性状更加适应环境;新物种形成的标志是产生生殖隔离,从图中无法判断出是否形成生殖隔离,因此在T点时不一定形成新物种。②在某年时,甲种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为10%、30%和60%,则此时基因A的基因频率=AA的基因型频率+(1/2)×Aa的基因型频率=10%+(1/2)×30%=25%。现假设甲种群中共有100个个体,则AA、Aa和aa的个体数依次是10、30、60,若aa个体每年减少10%,而AA和Aa个体每年均增加10%,则下一年时种群中AA、Aa和aa的个体数依次是11、33、54,因此aa的基因型频率=54/(11+33+54)×100%≈55.1%。

答案:(1)24 (2)基因交流 (3)①Q~R A 不一定形成 ②25% 55.1%

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容