甘肃省舟曲县第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 甘肃省舟曲县第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 106.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-12-31 13:42:12 | ||

图片预览

文档简介

舟曲县第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试

语文试卷

一、现代文阅读(36分)

(1)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

李白的政治悲剧与文学成就

李白思想以儒家学术为体,道家、纵横家学术为用,杂糅名、墨、法、兵诸家思想,其思想体系之博杂,实属少见。然浸透其骨髓,主宰其一生的,无疑是儒家“亚圣”——孟子的修、齐、治、平思想及其调和儒道两家的“达则兼济天下,穷则独善其身”学说。故与先秦至盛唐众多知识分子先入世、后出世的人生选择如出一辙,李白终其一生,均对博取高官、建功立业表现出极大的政治热情。

李白一生都在为实现自己的远大理想和美好愿望而奋斗,但结果既未能自布衣直取卿相、兼济天下,也未能从宦途从容隐退、独善其身,而是栖栖惶惶,终生与失意和挫折为伍。冷静地审视历史事实,李白之所以“怀才不遇”,成为政治上的悲剧人物,除了政治黑暗和各种不利的客观因素的制约外,更为重要的恐怕还在于李白本人政治才能和政治素质的匮乏。首先李白对政治幼稚无知,其大言不切实际,虚名不适于用。因此,在人生的几次大好机遇中,他均未能把握住,以致坐失良机,徒成悔恨。其次李白志行的游移不定与情绪的瞬息多变,显然有悖于政治家所应具备的精神素质。他在短暂的一生中,既有雄心壮志,也有颓唐潦倒;既有进取精神,也有消沉意态;既有张扬自我、不卑不亢,也有曲意逢迎、自责自怜;既有爱国赤诚、民本良愿,也有狎妓解闷、泄愤恶念。总之,李白的情绪多变与放浪形骸,早已注定了他在政治上碌碌无为、含恨而终的必然命运。

可见,诗仙李白一生的主要兴趣其实并不是写诗,而是从政。但是作为诗人,他是“谪仙人”。作为政治人物,他却只是个“凡人”,甚至沦落到“世人皆欲杀”的地步,是彻底的失败者。李白的悲剧就在于他没有政治才能却总是希望在政治上大干一番,而且是至死不悟,这就必然要导致他四处碰壁,一败再败的悲剧结局。

也许正是政治上惨遭失败,反过来又促使诗人“不平则鸣”,在文学领域中获得了巨大的成功。当李白从复杂的政治斗争中转移到他所热爱的诗歌创作时,诗人的爱国赤诚、善良人性、潇洒风神、天赋才情和主体精神则如大江奔海、熔岩乍喷般挥洒自如,并幻化成无数扣人心弦的千古绝唱。

与同时代的大诗人杜甫相比,在专著的数量和质量上,可谓“扬杜而抑李”了,其实,更多的研究者离李白诗歌背后的人性挖掘很远,离浪漫主义精神的根源与神韵更远。

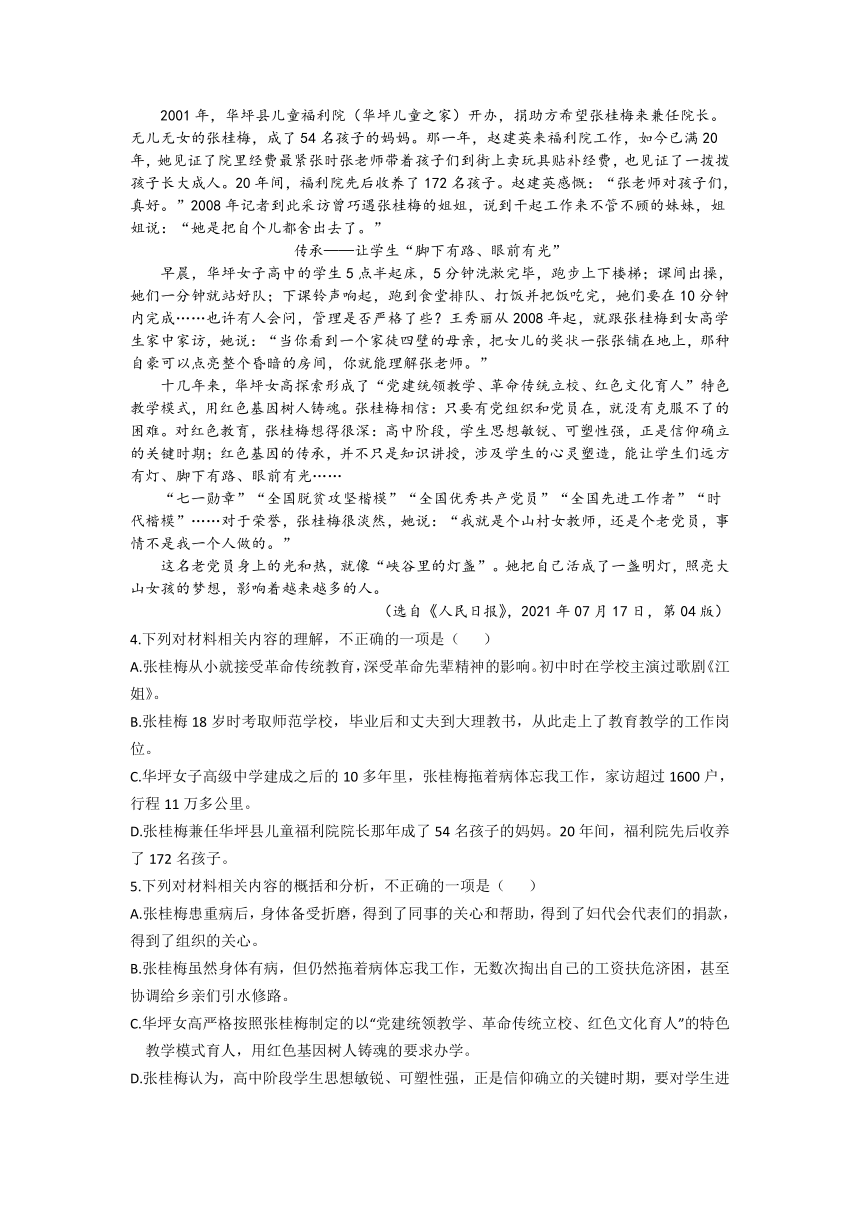

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.李白以儒家学术为体,道家、纵横家学术为用,名、墨、法、兵思想因此糅合。

B.李白思想体系博杂,实属少见,然浸透其骨髓,主宰其一生的是儒家思想及学说。

C.李白在文学领域获得的巨大成功,导致其政治上惨遭失败,这又使其不平则鸣。

D.研究李白应重视其诗歌背后的人性挖掘,不能远离其浪漫主义精神的根源与神韵。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章围绕李白的政治悲剧与文学成就进行了论证分析,指出了其政治悲剧产生的原因。

B.文章分析指出,李白成为政治悲剧人物的重要原因是其政治才能和政治素质的匮乏。

C.文章第二段采用总分逻辑关系,多角度分析论证了李白终生与失意和挫折为伍的原因。

D.文章指出李白一生的主要兴趣不是写诗,而是从政,这是受孟子思想学说影响的结果。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.李白政治上碌碌无为并惨遭失败,这或许是他在文学领域取得巨大成就的直接原因。

B.本文阐述了李白的政治悲剧对其文学创作的影响,末段委婉指出研究李白的方向。

C.作者认为李白与同时代的大诗人杜甫相比,其在诗歌的数量与质量上均不及杜甫。

D.如果李白具有很好的政治才能和政治素质,那么他有可能在政治上实现远大抱负。

(2)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

“七一勋章”获得者张桂梅:照亮大山女孩的梦想

扎根贫困地区40余年,张桂梅默默耕耘、无私奉献,创办全国第一所全免费女子高中,帮助1800多名贫困山区女孩圆梦大学,用教育阻断贫困代际传递,用爱心和智慧点亮万千乡村女孩的人生梦想。

忠诚——“我是个党员”

在华坪县档案馆五楼,工作人员打开了编号从231到238的档案柜,里面摆满了张桂梅的各种荣誉等,共有200多件。

张桂梅1957年6月生,从小就接受革命传统教育,上学了是班上的文艺骨干,初中时在学校主演过歌剧《江姐》。革命先辈的精神深深影响了她。记者采访时,张桂梅随口便能唱出一段:“看长江战歌掀起千层浪,望山城红灯闪闪雾茫茫……”

18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。开始在林业企业做行政,后因林业子弟学校缺老师,她转岗从事教学,还带出了不错的毕业班。再后来,张桂梅考取师范学校,毕业后和丈夫到大理教书。丈夫不幸因病去世后,1996年张桂梅离开大理喜洲,调到条件相对较差的丽江华坪中心中学教书,后又调到刚组建的民族中学任教。

1997年,张桂梅查出患有重病,校园里几百米的路得一步步挪,时常疼得汗如雨下。同事们半夜送她去医院,熬好中药送到她宿舍;县妇代会上,代表们现场给她捐款;县长说,“我们再穷也要治好你的病”。谈及这么多年的坚持,张桂梅说:“我的初心就是报恩,要回报这片热土。”

2008年8月,华坪女子高级中学建成。建校10多年来,张桂梅拖着病体忘我工作,家访超过1600户,行程11万多公里,走到了许多大山里“汽车轮子到不了的地方”。她无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。张桂梅曾说:“如果说我有追求,那就是教育事业;如果说我有动力,那就是党和人民!我是个党员,党员为群众办事,没什么该不该管的!”

初到华坪,张桂梅遭遇人生最低谷;创办女子高中,她历尽万难,也曾一度想放弃。同记者聊开了,张桂梅说:“自己能挺过来,一是最困难的时候拿自己和革命先辈比比,觉得也没那么难;二是做事不能心里老有个我,你忘了自己忘了病痛,事情更容易办成;三是咬牙坚持,熬过今天,或许明天就有希望了。”

忘我——“她是把自个儿都舍出去了”

“她身上那么多病,学生上课时,躺着多休息休息不好吗?”说起张桂梅,相识多年的王秀丽既心疼又钦佩。

“那怎么可能!”对于“多休息”这个提议,张桂梅不仅表示“万万不能”,还反问:“你休息了,没人拿喇叭喊了,校长不陪她们读书了,女高还是女高吗?”

2001年,华坪县儿童福利院(华坪儿童之家)开办,捐助方希望张桂梅来兼任院长。无儿无女的张桂梅,成了54名孩子的妈妈。那一年,赵建英来福利院工作,如今已满20年,她见证了院里经费最紧张时张老师带着孩子们到街上卖玩具贴补经费,也见证了一拨拨孩子长大成人。20年间,福利院先后收养了172名孩子。赵建英感慨:“张老师对孩子们,真好。”2008年记者到此采访曾巧遇张桂梅的姐姐,说到干起工作来不管不顾的妹妹,姐姐说:“她是把自个儿都舍出去了。”

传承——让学生“脚下有路、眼前有光”

早晨,华坪女子高中的学生5点半起床,5分钟洗漱完毕,跑步上下楼梯;课间出操,她们一分钟就站好队;下课铃声响起,跑到食堂排队、打饭并把饭吃完,她们要在10分钟内完成……也许有人会问,管理是否严格了些?王秀丽从2008年起,就跟张桂梅到女高学生家中家访,她说:“当你看到一个家徒四壁的母亲,把女儿的奖状一张张铺在地上,那种自豪可以点亮整个昏暗的房间,你就能理解张老师。”

十几年来,华坪女高探索形成了“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”特色教学模式,用红色基因树人铸魂。张桂梅相信:只要有党组织和党员在,就没有克服不了的困难。对红色教育,张桂梅想得很深:高中阶段,学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期;红色基因的传承,并不只是知识讲授,涉及学生的心灵塑造,能让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光……

“七一勋章”“全国脱贫攻坚楷模”“全国优秀共产党员”“全国先进工作者”“时代楷模”……对于荣誉,张桂梅很淡然,她说:“我就是个山村女教师,还是个老党员,事情不是我一个人做的。”

这名老党员身上的光和热,就像“峡谷里的灯盏”。她把自己活成了一盏明灯,照亮大山女孩的梦想,影响着越来越多的人。

(选自《人民日报》,2021年07月17日,第04版)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.张桂梅从小就接受革命传统教育,深受革命先辈精神的影响。初中时在学校主演过歌剧《江姐》。

B.张桂梅18岁时考取师范学校,毕业后和丈夫到大理教书,从此走上了教育教学的工作岗位。

C.华坪女子高级中学建成之后的10多年里,张桂梅拖着病体忘我工作,家访超过1600户,行程11万多公里。

D.张桂梅兼任华坪县儿童福利院院长那年成了54名孩子的妈妈。20年间,福利院先后收养了172名孩子。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.张桂梅患重病后,身体备受折磨,得到了同事的关心和帮助,得到了妇代会代表们的捐款,得到了组织的关心。

B.张桂梅虽然身体有病,但仍然拖着病体忘我工作,无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。

C.华坪女高严格按照张桂梅制定的以“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”的特色教学模式育人,用红色基因树人铸魂的要求办学。

D.张桂梅认为,高中阶段学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期,要对学生进行红色教育。

6.作者认为“她把自己活成了一盏明灯,照亮大山女孩梦想,影响着越来越多的人”。请联系文本内容,简要概括和分析张桂梅是怎样把自己“活成一盏明灯”的。(6分)

(三)文学类文本阅读(本体共3小题,15分)

人生【注】(节选)

路遥

高加林把自行车放到路边,然后伏在大马河的桥栏杆上,低头看着大马河的流水绕过曲曲折折的河道,穿过桥下,汇入到县河里去了。他在这里等着巧珍。他决定今天要把他和巧珍的关系解脱。他既不愿意回高家村完结这件事,也不愿意在机关。

高加林伏在桥栏杆上,反复考虑他怎样给巧珍说这件事。开头的话就想了好多种,但又觉得都不行。他索性觉得还是直截了当一点更好。弯拐来拐去,归根结底说的还不就是要和她分手吗?在他这样想的时候,听见背后突然有人喊:“加林哥……”一声喊叫,像尖刀在他心上捅了一下!

他转过身,见巧珍推着车子,已经站在他面前了。她来得真快!是的,对于他要求的事总是尽量做得让他满意。

“加林哥,没出什么事吧!昨天我听三星捎话说,你让我来一下,我晚上急得睡不着觉,又去问三星看是不是你病了,他说不是……”她把自行车紧靠加林的车子放好,一边说着,向他走过来,和他一起伏在了桥栏杆上。

高加林看见她今夭穿了一身新衣服,浑身上下都打扮得漂漂亮亮的,顿时感觉有点心酸。

他怕他的意志被感情重新瓦解,赶快进入了话题。

“巧珍……”

“唔。”她抬头看见他满脸愁云,心疼地问,“你怎了?”

加林把头转向一边,说:“我想对你说一件事,但很难开口……”

巧珍亲切地看着他疼爱地说:“加林哥,你说吧!既然你心里有话,就给我说,千万别憋在里!

“说出来怕你要哭。”

巧珍一愣。但她还是说:“你说吧,我……不哭!”

“我可能要调到几千里路以外的一个地方去工作了,咱们……”

巧珍一下子把手指头塞在嘴里,痛苦地咬着。过了一会,才说:“那你……去吧。”

“你怎么办呀?”

“我主要考虑这事……”

一阵长时间的沉默。两串泪珠静静地从巧珍的脸颊上淌下来了。她的两只手痉挛地抓着桥栏杆,哽咽地说:“……加林哥,你再别说了!你的意思我都明白了!你……去吧!我决不会连累你!加林哥,你参加工作后,我就想过不知多少次了,我知道我配不上你了。我一个字不识,给你帮不上忙,还要拖累你的工作……你走你的,找个更好的对象……加林哥……”

巧珍说不下去了,掏出手绢一下子塞在了自己的嘴里!

高加林眼里也涌满了泪水。

巧珍迅疾地转过身,说:“加林哥……我走了!”

他想拦住她,但又没拦。他的头在巧珍的面前,在整个世界面前,深深地低下了。

她摇摇晃晃走过去,困难地骑上了自行车,然后就头也不回地向大马河川飞奔而去了。

高加林也猛地骑上了他的车子,他骑到一个四处不见人的地方,把车子摔在地上,身子一下伏在一块草地上,双手蒙面,像孩子一样大声号啕起来。这一刻,他对自己仇恨而且憎恶!

五天以后,高加林从刘家湾公社返回县城,就和黄亚萍开始了他们新的恋爱生活。

他们穿着游泳衣,一到中午就去城外的水潭里去游泳。游完泳,戴着墨镜躺在河边的沙滩上晒太阳。傍晩,他们就在东岗消磨时间;一块天上地下地说东道西;或者一首连一首地唱歌。黄亚萍按自己的审美观点,很快把高加林重新打扮了一番:咖啡色大翻领外套,天蓝色料子筒裤,米黄色风雨衣。她自己也重新烫了头发,用一根红丝带子一扎,显得非常浪漫。浑身上下全部是上海出的时兴成衣。

有时候,他们从野外玩回来,两个人骑一辆自行车,像故意让人注目似的,黄亚萍带着高加林,洋洋得意地通过了县城的街道……他的情绪当然是很兴奋的,因为黄亚萍把他带到了另一个生活的天地。他感到新奇而激动,就像他十四岁那年第一次坐汽车一样。

他父亲和德顺老汉有一天突然来到他的住处,脸色都不好看。高加林把奶糖、水果、糕点给他们摆下一桌子,又冲了两杯很浓的白糖水放在他们面前。

他们谁也不吃不喝。高加林知道他们要说什么了,就很恭敬地坐在他们面前,低下头,两只手轮流在脸上摸着,以调节他的不安的心情。

“你把良心卖了!加林啊……”德顺老汉先开口说,“巧珍那么个好娃娃,你把人家撂在了半路上!你作孽哩!你是咱土里长出来的一棵苗,你的根应该扎在咱的土里啊!你苦了巧珍,到头来也把你自己害了……”

“你还年轻,不懂世事,往后活人的日子长着哩!爸爸快四十岁才得了你这个独苗,生怕你在活人这条路上有个闪失啊……”他父亲说着,老眼里已经汪满了泪水。

高加林一直低着头,像一个受审的犯人一样。

老半天,他才抬起头,叹了一口气说,“你们说得也许都对,但我已经上了这钩杆,下不来了。

再说,你们有你们的活法,我有我的活法!我不愿意再像你们一样,就在咱高家村的土里刨挖一生……我给你们买饭去……”两个老人看他们再说什么也不顶事了—这个人已经有了他自己的一套,用他们的生活哲学已经不能说服他了。于是他们就起身告别两位老人心情相当沉重地走了。

高加林自己也很难过。德顺爷和他爸说的话,听起来道理很一般,但却像铅一样,沉甸甸地灌在了他的心里…

不久,一个新的消息突然又使高加林欣喜若狂了:省报要办一个短期新闻培训班,让各县去一个人学习,时间是一个月。县委宣传部已决定让他去。

他一晚上高兴得没睡着觉——这可是他有生以来第一次出远门,进省会,去逛大城市呀!

走的那天,亚萍和他一起去车站。他身上穿的和提包里的东西,全是她精心为他准备的。

当汽车从车站门口驶出来,亚萍的笑脸和她挥动的手臂闪过以后,他的心很快就随着急驰的汽车飞腾起来;飞向了远方无边的原野和那飞红流绿的大城市……

(有删改)

【注】路遥的小说《人生》发表于1982年。在那个年代,年轻人除了上大学,很难跳出“农门”。高加林高中毕业后,成了一名乡村教师,但后来被大队书记的儿子顶替了,他只好回家种地。高加林的叔父从部队转业回来当了局长,高加林因为叔父的关系成了县里的一名记者,后被人告发,他又回到了高家村当农民。

7.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.高加林选择在大马河的桥上等巧珍,决定解脱和她的关系。既回避了他和巧珍曾经生活的高家村,也回避了自己工作的机关。

B.“我决不会连累你……我一个字不识,给你帮不上忙,还要拖累你的工作……找个更好的对象……”,主要突显了巧珍的软弱。

C.“游完泳,戴着墨镜躺在河边的沙滩上晒太阳……”“两个人骑一辆自行车……”等内容,展现了高加林不一样的生活和心情。

D.高加林父亲和德顺老汉来到高加林的住处,德顺老汉先开口劝说高加林高加林父亲也苦口婆心,但最终都没能说服高加林。

8.请简要概括高加林的形象特点。(6分)

9.路遥的小说《人生》结局写高加林回到了高家村,而巧珍已经嫁人了。这样的结局在节选部分中已有暗示,请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)。

杜甫字子美,少贫不自振,客吴越、齐赵间,李邕①奇其材,先往见之。举进士不中第,困长安。天宝十三载,玄宗朝献太清宫,飨庙及郊,甫奏赋三篇。帝奇之使待制集贤院命宰相试文章擢河西尉不拜改右卫率府胄曹参军。数上赋颂,因高自称道,且言:“先臣(杜)恕、(杜)预以来,承儒守官十一世,迨(杜)审言②,以文章显中宗时。臣赖绪业,自七岁属辞,且四十年,然衣不盖体,常寄食于人。窃恐转死沟壑,伏惟天子哀怜之。若令执先臣故事,拔泥涂之久辱,则臣之述作,虽不足鼓吹《六经》,至沉郁顿挫,随时敏给,扬雄、枚皋③可企及也。有臣如此,陛下其忍弃之?” (节选自《新唐书·杜甫传》)

李白字太白。其先隋末以罪徙西域,神龙初,遁还,客巴西。天宝初,白往见贺知章,知章见其文,叹曰:“子,谪仙人也!”言于玄宗。召见金銮殿,论当世事,奏颂一篇。帝赐食,亲为调羹,有诏供奉翰林。白犹与饮徒醉于市。帝坐沉香子亭,意有所感,欲得白为乐章,召入,而时白已醉。稍解,授笔成文,婉丽精切,无留思。帝爱其才,数宴见。白尝侍帝,醉,使高力士脱靴。力士素贵,耻之,遂摘其诗以激杨贵妃。帝欲官白,妃辄沮止。白自知不为亲近所容,益骜放不自修。恳求还山,帝赐金放还。白浮游四方,尝乘舟与崔宗之自采石至金陵,著官锦袍坐舟中,旁若无人。 (节选自《新唐书·李白传》)

【注】①李邕:诗人、书法家。②杜审言:杜甫的祖父。③杨雄、枚皋:西汉文学家。

10.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.帝奇之/使待制集贤院命宰相/试文章擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

B.帝奇之/使待制集贤院命宰相/试文章/擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

C.帝奇之/使待制集贤院/命宰相试文章/擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

D.帝奇之/使待制集贤院/命宰相试文章擢/河西尉不拜/改右卫率府胄曹参军

11.下列对文中加粗的词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.字,古人幼时命名,成年取字,字和名的意义多有关联。字是为便于他人称谓,对他人称字是出于礼貌和尊敬。

B.六经,指孔子晚年整理的《诗》《书》《礼》《易》《乐》《论语》。因《乐经》失传,故称“五经”。

C.徙,徙居,搬家,迁徙。也指流徙,即古代的流放刑罚,流放有罪之人到边远地区。

D.金銮殿,唐代宫殿内有金銮殿,是文人学士待诏之所。后来小说戏曲中泛称皇帝接受朝见的殿。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.杜甫少时生活贫困,但很有才能。他没有考取进士,滞留长安。天宝十三年,唐玄宗朝拜献祭于太清宫,杜甫进献三篇赋。

B.杜甫一心想“执先臣故事,拔泥涂之久辱”而“数上赋颂”,表现出积极进取的一面,也体现出他内心郁郁不得志的愁苦。

C.李白诗名远扬,被贺知章称为“谪仙人”。后李白得到玄宗厚爱,多次宴请,可他狂骜不驯,常和酒友在闹市上喝得烂醉。

D.李白文采出众,志向高远;他蔑视权贵,不屑与高力士等为伍,借醉酒让高力士脱靴。主动拒绝皇帝封官赏赐,云游天下。

13.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)客吴越、齐赵间,李邕奇其材,先往见之。

(2)力士素贵,耻之,遂摘其诗以激杨贵妃。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

书愤(其二)

陆游

镜里流年两鬓残,寸心自许尚如丹。

衰迟罢试戎衣窄,悲愤犹争宝剑寒。

远戍十年临的博,壮图万里战皋兰。

关河自古无穷事,谁料如今袖手看。

注:①本诗写于1197年,作者时年七十三,已退居山阴(今浙江绍兴)老家多年。②的博:地名,在今四川省。皋兰:县名,在今甘肃省。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗的三四句写当下自己虽迟暮衰弱,不胜戎衣,但悲愤存胸,宝剑在握,还是愿为国拼尽全力。

B.诗的五六句为实写,诗人回忆当年之事:那时,他一腔热血,满怀激情,为了收回失地,远戍的博,鏖战皋兰。

C.本诗题为《书愤》,诗中虽无“愤”字,愤却贯穿始终:从当年的壮志凌云到现在只能袖手旁观,都表现了诗人内心的悲痛苍凉。

D.全诗笔力雄健,气壮山河,充分地显示了陆游对国家、民族的每饭不忘、终生难释的深厚情意。

15.这首诗是如何通过对比来表达情感的 请简要赏析。(6分)

(3)名篇名句默写(8分)

16.(1)陶渊明《归去来兮辞》中,“__________ __________”两句省察生命之有限,生年无多,应顺从心愿而行。

(2)庄子《逍遥游》中说明水浅就无法负载大船这个道理的句子是“_____________,_____________”。

(3)《滕王阁序》中“__________ , __________”两句着力描绘寒潭之水和傍晚山峦的色彩变幻,被前人誉为“写尽九月之景”。

(4)李密在《陈情表》中叙述家门人丁衰微、内外无亲的状况时写道“__________, __________”。

三 语言文字应用(18分)

脱贫攻坚宏伟目标的实现,凝结着每一位奋斗者的辛勤汗水和艰苦付出,是他们用艰苦奋斗的精神镌刻而成的,用生命的代价铸造而成的。时代__________英雄,伟大来自平凡。在脱贫攻坚工作中,数百万扶贫干部深入田间地头,( ),奉献给了初心和使命,抒写了许多__________的先进事迹。

在脱贫攻坚实践波澜壮阔,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型表现出来了。他们的事迹,集中体现了中华民族扶贫济困、守望相助的传统美德和社会主义核心价值观,生动诠释了中国人民改革创新、__________的精神风貌。致敬脱贫攻坚奋斗者,我们必须乘势而上,___________。在未来的征程中,锐意进取,不断奋斗,以乡村振兴续写脱贫攻坚伟大事业。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.造就 沁人心脾 艰苦卓绝 再接再厉

B.制造 沁人心脾 攻坚克难 连绵不绝

C.制造 感人肺腑 艰苦卓绝 连绵不绝

D.造就 感人肺腑 攻坚克难 再接再厉

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.无私奉献给脱贫事业,以最美的年华,同贫困群众想在一起,干在一起

B.同贫困群众想在一起,干在一起,将最美的年华无私奉献给了脱贫事业

C.将最美的年华无私奉献给了脱贫事业,同贫困群众想在一起,干在一起

D.同贫困群众想在一起,干在一起,无私奉献给脱贫事业,将最美的年华

19.下列对画横线的句子进行修改,正确的一项是( )

A.脱贫攻坚实践波澜壮阔,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型表现出来了。

B.在波澜壮阔的脱贫攻坚实践中,一大批精神感人、贡献巨大的杰出典型涌现出来了。

C.脱贫攻坚实践波澜壮阔,表现出了一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型。

D.在波澜壮阔的脱贫攻坚实践中,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型涌现出来了。

20.下面是某文学社社长给校长写的一封信,其中有五处在表达上不妥当,请找出来并改正。(5分)

尊敬的程校长:

您好!

我是敝校星云文学社的社长,我社想出版一本名为《放飞梦想》的书。这本书收录了我社同学的102篇大作,是我们文学社成员智慧的结晶。请您抽出时间拜读,为这本书写一篇序言。您是著名的教育家,能得到您的鼎力相助,我社一定会蓬荜生辉。希望您能同意,在此敬谢不敏!

21.某初中校就“喜欢的榜群类型”对本校学生进行了调查,请根据下图的统计结果,就今后的榜样教育向学校提两条建议。要求:不能出现数字。(4分)

四 写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

近日,中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,首次明确提出“教师惩戒权”这一问题,并要求制定实施细则,用以规范学生、家长、教师、学校的行为。这引发了社会各界广泛关注。

在此之前,教师“体罚”了学生,会面临家长、社会、媒体舆论、教育行政部门等多方面的压力,大都会受到严肃处理。相关法律的欠缺,产生了诸多家校矛盾,以致老师们畏首畏尾,不敢惩戒学生。

请结合材料内容,以“教育要不要惩戒”为话题,写一篇议论文,阐述你的观点与思考,并提出希望与建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案

(一)1.D;2.B;3.C;

解析:1.A项有两处错误,即“偷换概念”和“强加因果”:“李白”不同于“李白思想”,这里属于偷换概念;“因此”这里显然强加因果,原文是“杂糅名、墨、法、兵诸家思想”,而这里属于曲解文意,事实上李白思想并没有使名、墨、法、兵诸家思想得到有机糅合。B项“范围扩大”(或偷换概念),原文是“儒家‘亚圣’——孟子的修、齐、治、平思想及其调和儒道两家的‘达则兼济天下,穷则独善其身’学说”,“儒家亚圣”不等于“儒家”,明显扩大了范围(或偷换了概念)。C项强加因果,“导致”前后因果关系不成立。

2.B项,犯了“或然变必然”的错误,原文语意是“恐怕”,是推测之意,而这里变得肯定与必然。原文:李白之所以“怀才不遇”,成为政治上的悲剧人物,除了政治黑暗和各种不利的客观因素的制约外,更为重要的恐怕还在于李白本人政治才能和政治素质的匮乏。

3.C项,犯了“无中生有”“张冠李戴”及“绝对片面”的错误,“其在诗歌的数量与质量上均不及杜甫”于文无据且过于绝对。原文:在专著的数量和质量上,可谓“扬杜而抑李”了。这不是作者的观点,而是当时研究领域出现的一种现象。

(二).答案4.B 5.C

6.①用党员的标准要求自己,对党忠诚。档案柜里面摆满了张桂梅的各种荣誉等,共有200多件。18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。建校10多年来,张桂梅拖着病体忘我工作。她无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。②无私奉献,忘我工作。不愿意多休息,干起工作来不管不顾,把自个儿都舍出去。二十年来陪着孤儿院孩子成长。③严格要求,传承红色基因。对学生的作息有严格的要求,探索形成了“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”特色教学模式,用红色基因树人。她认为高中阶段,学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期;红色基因的传承,并不只是知识讲授,涉及学生的心灵塑造,能让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光。

解析:1.“张桂梅18岁时考取师范学校”说法错误,原文为“18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。”

2.选项中“华坪女高严格按照张桂梅制定的”强调的是“制定的”,原文为“华坪女高探索形成了‘党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人’特色教学模式,用红色基因树人铸魂。”主体是“华坪女高”。同时强调的是“探索形成”的。

(三)7.B

8.①拥有梦想,向往城市生活;②年轻,心气高,追求新奇和浪漫;③放弃原则,舍弃良心与感情;④迷失自我,陷入名利之中。

9.①高加林和巧珍分手时,巧珍说,自己配不上高加林,自己不识字,帮不上忙,不愿拖累他的工作,希望他找个更好的对象。这些内容表明巧珍虽深爱着高加林,但愿意放手,希望他过得好,为后面嫁人的情节埋下了伏笔。②德顺老汉说,高加林作孽,苦了巧珍,到头来也害了自己;父亲说高加林还年轻,不懂世事。德顺爷和父亲说的话,像铅一样,灌在了高加林的心里。这些内容也暗示了高加林最后回到高家村的结局。

10.C

11.B不是《论语》,是《春秋》

12.D“主动拒绝皇帝封官赏赐”错误。原文“帝欲官白,妃辄沮止”,皇帝想要给李白官职,但被贵妃阻止了,不是李白自己拒绝的。

13.(1)(杜甫/他)客居在旅居于吴、越、齐、赵之地。李邕对他的才学感到惊奇,先前去见他。(主语补齐。客,客居。奇,对……感到惊奇;惊奇于。材,才能。)

(2)高力士向来身份尊贵,把这件事当作耻辱,就选取(摘录)他的诗句来激怒杨贵妃。(素,向来。耻,以之为耻。摘,摘取。激,使……生气,激怒。)

14.B;

15.①前两联通过身心对比来表现诗人的奋争之情。诗人两鬓苍苍,衰老发胖,但内心依旧赤热,迟暮之态与未老雄心形成对比,悲愤中流露出奋争的情怀。

②后两联通过今昔对比来表现诗人的悲愤之情,诗人回想壮年豪迈的战斗经历,慨叹如今关河未安却只能袖手旁观,在今昔对比中表达出内心的悲愤。

解析:

16.答案:(1)寓形宇内复几时;曷不委心任去留(2)且夫水之积也不厚;则其负大舟也无力

(3).潦水尽而寒潭清; 烟光凝而暮山紫 (4)外无期功强进之亲,内无应门五尺之僮;

五.答案:17.B 18.B 19.D

解析:17.造就:培养使有成就。制造:指用人工使原材料成为可供使用的物品,也指人为地造成某种气氛或局面等(含贬义)。感人肺腑:使人内心深受感动。沁人心脾:指呼吸到新鲜空气或喝了清凉饮料使人感到舒适,现也用来形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。攻坚克难:攻占坚固的堡垒,克服层层的困难;现在常常用来形容或鼓励人们克服各种艰难险阻,圆满地完成任务。艰苦卓绝:形容十分艰难困苦,超乎寻常。根据语境,选用“攻坚克难”。再接再厉:指一次又一次加倍努力。连绵不绝:指连续而不中断。

18.联系上下文,B项中“同贫困群众想在一起,干在一起”与前文“数百万扶贫干部深入田间地头”衔接紧密,同为叙述扶贫干部的具体做法;“将最美的年华无私奉献给了脱贫事业”置于末尾,与后文“奉献给了初心和使命”衔接紧密,同为总结评价。

19.A项、C项中“典型”与“表现”搭配不当,B项中“精神感人、贡献巨大”逻辑语序不当。

20.①“敝校”改为“咱们学校”(或“学校”,或删掉“敝校”)

②“大作”改为“作品”(或“文章”)

③“拜读”改为“阅读”

④“蓬荜生辉 ”改为“倍感荣幸”

⑤“敬谢不敏”用词不当。删除或改为“在此先表谢意”

解析:“敝校”是谦辞,不能用于内部;“大作”是敬辞,不能用于自身;“拜读”是敬辞,不能用于别人读自方的文章;“蓬荜生辉 ”用词不当;敬谢不敏:表示推辞做某事的客气话。

21.答案: ①鼓励学生以父母、师长、同学等“身边人”为榜样

②多宣传英模劳模等杰出人物的事迹

③对崇拜影视明星的学生要正面引导

④关注榜样缺失的学生群体

解析:本题考查图文转换的能力。解答此类题目,首先要认真审题,观察图表,弄清坐标代表的含义,注意各项之间的横向、纵向的比较。建议要根据图表的信息提出。本题是某初中校就喜欢的榜样类型进行的调查,要求根据调查给出建议。根据图表信息,有45%的学生以父母、师长、同学为榜样,据此可建议“鼓励学生以父母、师长、同学等‘身边人’为榜样”;有30%多的学生以英模、劳模为榜样,有25%的学生以科学家为榜样,有不到15%的学生以政商界精英为榜样,据此可建议“多宣传英模、劳模等杰出人物的事迹”;有不到40%的人以影视明星为榜样,据此可建议“对崇拜明星的学生要正面引导”;有近15%的学生没有榜样,据此可建议“关注榜样缺失的学生群体”。

22.答案:略

语文试卷

一、现代文阅读(36分)

(1)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)

李白的政治悲剧与文学成就

李白思想以儒家学术为体,道家、纵横家学术为用,杂糅名、墨、法、兵诸家思想,其思想体系之博杂,实属少见。然浸透其骨髓,主宰其一生的,无疑是儒家“亚圣”——孟子的修、齐、治、平思想及其调和儒道两家的“达则兼济天下,穷则独善其身”学说。故与先秦至盛唐众多知识分子先入世、后出世的人生选择如出一辙,李白终其一生,均对博取高官、建功立业表现出极大的政治热情。

李白一生都在为实现自己的远大理想和美好愿望而奋斗,但结果既未能自布衣直取卿相、兼济天下,也未能从宦途从容隐退、独善其身,而是栖栖惶惶,终生与失意和挫折为伍。冷静地审视历史事实,李白之所以“怀才不遇”,成为政治上的悲剧人物,除了政治黑暗和各种不利的客观因素的制约外,更为重要的恐怕还在于李白本人政治才能和政治素质的匮乏。首先李白对政治幼稚无知,其大言不切实际,虚名不适于用。因此,在人生的几次大好机遇中,他均未能把握住,以致坐失良机,徒成悔恨。其次李白志行的游移不定与情绪的瞬息多变,显然有悖于政治家所应具备的精神素质。他在短暂的一生中,既有雄心壮志,也有颓唐潦倒;既有进取精神,也有消沉意态;既有张扬自我、不卑不亢,也有曲意逢迎、自责自怜;既有爱国赤诚、民本良愿,也有狎妓解闷、泄愤恶念。总之,李白的情绪多变与放浪形骸,早已注定了他在政治上碌碌无为、含恨而终的必然命运。

可见,诗仙李白一生的主要兴趣其实并不是写诗,而是从政。但是作为诗人,他是“谪仙人”。作为政治人物,他却只是个“凡人”,甚至沦落到“世人皆欲杀”的地步,是彻底的失败者。李白的悲剧就在于他没有政治才能却总是希望在政治上大干一番,而且是至死不悟,这就必然要导致他四处碰壁,一败再败的悲剧结局。

也许正是政治上惨遭失败,反过来又促使诗人“不平则鸣”,在文学领域中获得了巨大的成功。当李白从复杂的政治斗争中转移到他所热爱的诗歌创作时,诗人的爱国赤诚、善良人性、潇洒风神、天赋才情和主体精神则如大江奔海、熔岩乍喷般挥洒自如,并幻化成无数扣人心弦的千古绝唱。

与同时代的大诗人杜甫相比,在专著的数量和质量上,可谓“扬杜而抑李”了,其实,更多的研究者离李白诗歌背后的人性挖掘很远,离浪漫主义精神的根源与神韵更远。

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.李白以儒家学术为体,道家、纵横家学术为用,名、墨、法、兵思想因此糅合。

B.李白思想体系博杂,实属少见,然浸透其骨髓,主宰其一生的是儒家思想及学说。

C.李白在文学领域获得的巨大成功,导致其政治上惨遭失败,这又使其不平则鸣。

D.研究李白应重视其诗歌背后的人性挖掘,不能远离其浪漫主义精神的根源与神韵。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章围绕李白的政治悲剧与文学成就进行了论证分析,指出了其政治悲剧产生的原因。

B.文章分析指出,李白成为政治悲剧人物的重要原因是其政治才能和政治素质的匮乏。

C.文章第二段采用总分逻辑关系,多角度分析论证了李白终生与失意和挫折为伍的原因。

D.文章指出李白一生的主要兴趣不是写诗,而是从政,这是受孟子思想学说影响的结果。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.李白政治上碌碌无为并惨遭失败,这或许是他在文学领域取得巨大成就的直接原因。

B.本文阐述了李白的政治悲剧对其文学创作的影响,末段委婉指出研究李白的方向。

C.作者认为李白与同时代的大诗人杜甫相比,其在诗歌的数量与质量上均不及杜甫。

D.如果李白具有很好的政治才能和政治素质,那么他有可能在政治上实现远大抱负。

(2)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

“七一勋章”获得者张桂梅:照亮大山女孩的梦想

扎根贫困地区40余年,张桂梅默默耕耘、无私奉献,创办全国第一所全免费女子高中,帮助1800多名贫困山区女孩圆梦大学,用教育阻断贫困代际传递,用爱心和智慧点亮万千乡村女孩的人生梦想。

忠诚——“我是个党员”

在华坪县档案馆五楼,工作人员打开了编号从231到238的档案柜,里面摆满了张桂梅的各种荣誉等,共有200多件。

张桂梅1957年6月生,从小就接受革命传统教育,上学了是班上的文艺骨干,初中时在学校主演过歌剧《江姐》。革命先辈的精神深深影响了她。记者采访时,张桂梅随口便能唱出一段:“看长江战歌掀起千层浪,望山城红灯闪闪雾茫茫……”

18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。开始在林业企业做行政,后因林业子弟学校缺老师,她转岗从事教学,还带出了不错的毕业班。再后来,张桂梅考取师范学校,毕业后和丈夫到大理教书。丈夫不幸因病去世后,1996年张桂梅离开大理喜洲,调到条件相对较差的丽江华坪中心中学教书,后又调到刚组建的民族中学任教。

1997年,张桂梅查出患有重病,校园里几百米的路得一步步挪,时常疼得汗如雨下。同事们半夜送她去医院,熬好中药送到她宿舍;县妇代会上,代表们现场给她捐款;县长说,“我们再穷也要治好你的病”。谈及这么多年的坚持,张桂梅说:“我的初心就是报恩,要回报这片热土。”

2008年8月,华坪女子高级中学建成。建校10多年来,张桂梅拖着病体忘我工作,家访超过1600户,行程11万多公里,走到了许多大山里“汽车轮子到不了的地方”。她无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。张桂梅曾说:“如果说我有追求,那就是教育事业;如果说我有动力,那就是党和人民!我是个党员,党员为群众办事,没什么该不该管的!”

初到华坪,张桂梅遭遇人生最低谷;创办女子高中,她历尽万难,也曾一度想放弃。同记者聊开了,张桂梅说:“自己能挺过来,一是最困难的时候拿自己和革命先辈比比,觉得也没那么难;二是做事不能心里老有个我,你忘了自己忘了病痛,事情更容易办成;三是咬牙坚持,熬过今天,或许明天就有希望了。”

忘我——“她是把自个儿都舍出去了”

“她身上那么多病,学生上课时,躺着多休息休息不好吗?”说起张桂梅,相识多年的王秀丽既心疼又钦佩。

“那怎么可能!”对于“多休息”这个提议,张桂梅不仅表示“万万不能”,还反问:“你休息了,没人拿喇叭喊了,校长不陪她们读书了,女高还是女高吗?”

2001年,华坪县儿童福利院(华坪儿童之家)开办,捐助方希望张桂梅来兼任院长。无儿无女的张桂梅,成了54名孩子的妈妈。那一年,赵建英来福利院工作,如今已满20年,她见证了院里经费最紧张时张老师带着孩子们到街上卖玩具贴补经费,也见证了一拨拨孩子长大成人。20年间,福利院先后收养了172名孩子。赵建英感慨:“张老师对孩子们,真好。”2008年记者到此采访曾巧遇张桂梅的姐姐,说到干起工作来不管不顾的妹妹,姐姐说:“她是把自个儿都舍出去了。”

传承——让学生“脚下有路、眼前有光”

早晨,华坪女子高中的学生5点半起床,5分钟洗漱完毕,跑步上下楼梯;课间出操,她们一分钟就站好队;下课铃声响起,跑到食堂排队、打饭并把饭吃完,她们要在10分钟内完成……也许有人会问,管理是否严格了些?王秀丽从2008年起,就跟张桂梅到女高学生家中家访,她说:“当你看到一个家徒四壁的母亲,把女儿的奖状一张张铺在地上,那种自豪可以点亮整个昏暗的房间,你就能理解张老师。”

十几年来,华坪女高探索形成了“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”特色教学模式,用红色基因树人铸魂。张桂梅相信:只要有党组织和党员在,就没有克服不了的困难。对红色教育,张桂梅想得很深:高中阶段,学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期;红色基因的传承,并不只是知识讲授,涉及学生的心灵塑造,能让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光……

“七一勋章”“全国脱贫攻坚楷模”“全国优秀共产党员”“全国先进工作者”“时代楷模”……对于荣誉,张桂梅很淡然,她说:“我就是个山村女教师,还是个老党员,事情不是我一个人做的。”

这名老党员身上的光和热,就像“峡谷里的灯盏”。她把自己活成了一盏明灯,照亮大山女孩的梦想,影响着越来越多的人。

(选自《人民日报》,2021年07月17日,第04版)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.张桂梅从小就接受革命传统教育,深受革命先辈精神的影响。初中时在学校主演过歌剧《江姐》。

B.张桂梅18岁时考取师范学校,毕业后和丈夫到大理教书,从此走上了教育教学的工作岗位。

C.华坪女子高级中学建成之后的10多年里,张桂梅拖着病体忘我工作,家访超过1600户,行程11万多公里。

D.张桂梅兼任华坪县儿童福利院院长那年成了54名孩子的妈妈。20年间,福利院先后收养了172名孩子。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.张桂梅患重病后,身体备受折磨,得到了同事的关心和帮助,得到了妇代会代表们的捐款,得到了组织的关心。

B.张桂梅虽然身体有病,但仍然拖着病体忘我工作,无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。

C.华坪女高严格按照张桂梅制定的以“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”的特色教学模式育人,用红色基因树人铸魂的要求办学。

D.张桂梅认为,高中阶段学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期,要对学生进行红色教育。

6.作者认为“她把自己活成了一盏明灯,照亮大山女孩梦想,影响着越来越多的人”。请联系文本内容,简要概括和分析张桂梅是怎样把自己“活成一盏明灯”的。(6分)

(三)文学类文本阅读(本体共3小题,15分)

人生【注】(节选)

路遥

高加林把自行车放到路边,然后伏在大马河的桥栏杆上,低头看着大马河的流水绕过曲曲折折的河道,穿过桥下,汇入到县河里去了。他在这里等着巧珍。他决定今天要把他和巧珍的关系解脱。他既不愿意回高家村完结这件事,也不愿意在机关。

高加林伏在桥栏杆上,反复考虑他怎样给巧珍说这件事。开头的话就想了好多种,但又觉得都不行。他索性觉得还是直截了当一点更好。弯拐来拐去,归根结底说的还不就是要和她分手吗?在他这样想的时候,听见背后突然有人喊:“加林哥……”一声喊叫,像尖刀在他心上捅了一下!

他转过身,见巧珍推着车子,已经站在他面前了。她来得真快!是的,对于他要求的事总是尽量做得让他满意。

“加林哥,没出什么事吧!昨天我听三星捎话说,你让我来一下,我晚上急得睡不着觉,又去问三星看是不是你病了,他说不是……”她把自行车紧靠加林的车子放好,一边说着,向他走过来,和他一起伏在了桥栏杆上。

高加林看见她今夭穿了一身新衣服,浑身上下都打扮得漂漂亮亮的,顿时感觉有点心酸。

他怕他的意志被感情重新瓦解,赶快进入了话题。

“巧珍……”

“唔。”她抬头看见他满脸愁云,心疼地问,“你怎了?”

加林把头转向一边,说:“我想对你说一件事,但很难开口……”

巧珍亲切地看着他疼爱地说:“加林哥,你说吧!既然你心里有话,就给我说,千万别憋在里!

“说出来怕你要哭。”

巧珍一愣。但她还是说:“你说吧,我……不哭!”

“我可能要调到几千里路以外的一个地方去工作了,咱们……”

巧珍一下子把手指头塞在嘴里,痛苦地咬着。过了一会,才说:“那你……去吧。”

“你怎么办呀?”

“我主要考虑这事……”

一阵长时间的沉默。两串泪珠静静地从巧珍的脸颊上淌下来了。她的两只手痉挛地抓着桥栏杆,哽咽地说:“……加林哥,你再别说了!你的意思我都明白了!你……去吧!我决不会连累你!加林哥,你参加工作后,我就想过不知多少次了,我知道我配不上你了。我一个字不识,给你帮不上忙,还要拖累你的工作……你走你的,找个更好的对象……加林哥……”

巧珍说不下去了,掏出手绢一下子塞在了自己的嘴里!

高加林眼里也涌满了泪水。

巧珍迅疾地转过身,说:“加林哥……我走了!”

他想拦住她,但又没拦。他的头在巧珍的面前,在整个世界面前,深深地低下了。

她摇摇晃晃走过去,困难地骑上了自行车,然后就头也不回地向大马河川飞奔而去了。

高加林也猛地骑上了他的车子,他骑到一个四处不见人的地方,把车子摔在地上,身子一下伏在一块草地上,双手蒙面,像孩子一样大声号啕起来。这一刻,他对自己仇恨而且憎恶!

五天以后,高加林从刘家湾公社返回县城,就和黄亚萍开始了他们新的恋爱生活。

他们穿着游泳衣,一到中午就去城外的水潭里去游泳。游完泳,戴着墨镜躺在河边的沙滩上晒太阳。傍晩,他们就在东岗消磨时间;一块天上地下地说东道西;或者一首连一首地唱歌。黄亚萍按自己的审美观点,很快把高加林重新打扮了一番:咖啡色大翻领外套,天蓝色料子筒裤,米黄色风雨衣。她自己也重新烫了头发,用一根红丝带子一扎,显得非常浪漫。浑身上下全部是上海出的时兴成衣。

有时候,他们从野外玩回来,两个人骑一辆自行车,像故意让人注目似的,黄亚萍带着高加林,洋洋得意地通过了县城的街道……他的情绪当然是很兴奋的,因为黄亚萍把他带到了另一个生活的天地。他感到新奇而激动,就像他十四岁那年第一次坐汽车一样。

他父亲和德顺老汉有一天突然来到他的住处,脸色都不好看。高加林把奶糖、水果、糕点给他们摆下一桌子,又冲了两杯很浓的白糖水放在他们面前。

他们谁也不吃不喝。高加林知道他们要说什么了,就很恭敬地坐在他们面前,低下头,两只手轮流在脸上摸着,以调节他的不安的心情。

“你把良心卖了!加林啊……”德顺老汉先开口说,“巧珍那么个好娃娃,你把人家撂在了半路上!你作孽哩!你是咱土里长出来的一棵苗,你的根应该扎在咱的土里啊!你苦了巧珍,到头来也把你自己害了……”

“你还年轻,不懂世事,往后活人的日子长着哩!爸爸快四十岁才得了你这个独苗,生怕你在活人这条路上有个闪失啊……”他父亲说着,老眼里已经汪满了泪水。

高加林一直低着头,像一个受审的犯人一样。

老半天,他才抬起头,叹了一口气说,“你们说得也许都对,但我已经上了这钩杆,下不来了。

再说,你们有你们的活法,我有我的活法!我不愿意再像你们一样,就在咱高家村的土里刨挖一生……我给你们买饭去……”两个老人看他们再说什么也不顶事了—这个人已经有了他自己的一套,用他们的生活哲学已经不能说服他了。于是他们就起身告别两位老人心情相当沉重地走了。

高加林自己也很难过。德顺爷和他爸说的话,听起来道理很一般,但却像铅一样,沉甸甸地灌在了他的心里…

不久,一个新的消息突然又使高加林欣喜若狂了:省报要办一个短期新闻培训班,让各县去一个人学习,时间是一个月。县委宣传部已决定让他去。

他一晚上高兴得没睡着觉——这可是他有生以来第一次出远门,进省会,去逛大城市呀!

走的那天,亚萍和他一起去车站。他身上穿的和提包里的东西,全是她精心为他准备的。

当汽车从车站门口驶出来,亚萍的笑脸和她挥动的手臂闪过以后,他的心很快就随着急驰的汽车飞腾起来;飞向了远方无边的原野和那飞红流绿的大城市……

(有删改)

【注】路遥的小说《人生》发表于1982年。在那个年代,年轻人除了上大学,很难跳出“农门”。高加林高中毕业后,成了一名乡村教师,但后来被大队书记的儿子顶替了,他只好回家种地。高加林的叔父从部队转业回来当了局长,高加林因为叔父的关系成了县里的一名记者,后被人告发,他又回到了高家村当农民。

7.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.高加林选择在大马河的桥上等巧珍,决定解脱和她的关系。既回避了他和巧珍曾经生活的高家村,也回避了自己工作的机关。

B.“我决不会连累你……我一个字不识,给你帮不上忙,还要拖累你的工作……找个更好的对象……”,主要突显了巧珍的软弱。

C.“游完泳,戴着墨镜躺在河边的沙滩上晒太阳……”“两个人骑一辆自行车……”等内容,展现了高加林不一样的生活和心情。

D.高加林父亲和德顺老汉来到高加林的住处,德顺老汉先开口劝说高加林高加林父亲也苦口婆心,但最终都没能说服高加林。

8.请简要概括高加林的形象特点。(6分)

9.路遥的小说《人生》结局写高加林回到了高家村,而巧珍已经嫁人了。这样的结局在节选部分中已有暗示,请简要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(36分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)。

杜甫字子美,少贫不自振,客吴越、齐赵间,李邕①奇其材,先往见之。举进士不中第,困长安。天宝十三载,玄宗朝献太清宫,飨庙及郊,甫奏赋三篇。帝奇之使待制集贤院命宰相试文章擢河西尉不拜改右卫率府胄曹参军。数上赋颂,因高自称道,且言:“先臣(杜)恕、(杜)预以来,承儒守官十一世,迨(杜)审言②,以文章显中宗时。臣赖绪业,自七岁属辞,且四十年,然衣不盖体,常寄食于人。窃恐转死沟壑,伏惟天子哀怜之。若令执先臣故事,拔泥涂之久辱,则臣之述作,虽不足鼓吹《六经》,至沉郁顿挫,随时敏给,扬雄、枚皋③可企及也。有臣如此,陛下其忍弃之?” (节选自《新唐书·杜甫传》)

李白字太白。其先隋末以罪徙西域,神龙初,遁还,客巴西。天宝初,白往见贺知章,知章见其文,叹曰:“子,谪仙人也!”言于玄宗。召见金銮殿,论当世事,奏颂一篇。帝赐食,亲为调羹,有诏供奉翰林。白犹与饮徒醉于市。帝坐沉香子亭,意有所感,欲得白为乐章,召入,而时白已醉。稍解,授笔成文,婉丽精切,无留思。帝爱其才,数宴见。白尝侍帝,醉,使高力士脱靴。力士素贵,耻之,遂摘其诗以激杨贵妃。帝欲官白,妃辄沮止。白自知不为亲近所容,益骜放不自修。恳求还山,帝赐金放还。白浮游四方,尝乘舟与崔宗之自采石至金陵,著官锦袍坐舟中,旁若无人。 (节选自《新唐书·李白传》)

【注】①李邕:诗人、书法家。②杜审言:杜甫的祖父。③杨雄、枚皋:西汉文学家。

10.下列对文中画框部分的断句,正确的一项是( )

A.帝奇之/使待制集贤院命宰相/试文章擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

B.帝奇之/使待制集贤院命宰相/试文章/擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

C.帝奇之/使待制集贤院/命宰相试文章/擢河西尉/不拜/改右卫率府胄曹参军

D.帝奇之/使待制集贤院/命宰相试文章擢/河西尉不拜/改右卫率府胄曹参军

11.下列对文中加粗的词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.字,古人幼时命名,成年取字,字和名的意义多有关联。字是为便于他人称谓,对他人称字是出于礼貌和尊敬。

B.六经,指孔子晚年整理的《诗》《书》《礼》《易》《乐》《论语》。因《乐经》失传,故称“五经”。

C.徙,徙居,搬家,迁徙。也指流徙,即古代的流放刑罚,流放有罪之人到边远地区。

D.金銮殿,唐代宫殿内有金銮殿,是文人学士待诏之所。后来小说戏曲中泛称皇帝接受朝见的殿。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.杜甫少时生活贫困,但很有才能。他没有考取进士,滞留长安。天宝十三年,唐玄宗朝拜献祭于太清宫,杜甫进献三篇赋。

B.杜甫一心想“执先臣故事,拔泥涂之久辱”而“数上赋颂”,表现出积极进取的一面,也体现出他内心郁郁不得志的愁苦。

C.李白诗名远扬,被贺知章称为“谪仙人”。后李白得到玄宗厚爱,多次宴请,可他狂骜不驯,常和酒友在闹市上喝得烂醉。

D.李白文采出众,志向高远;他蔑视权贵,不屑与高力士等为伍,借醉酒让高力士脱靴。主动拒绝皇帝封官赏赐,云游天下。

13.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)客吴越、齐赵间,李邕奇其材,先往见之。

(2)力士素贵,耻之,遂摘其诗以激杨贵妃。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

书愤(其二)

陆游

镜里流年两鬓残,寸心自许尚如丹。

衰迟罢试戎衣窄,悲愤犹争宝剑寒。

远戍十年临的博,壮图万里战皋兰。

关河自古无穷事,谁料如今袖手看。

注:①本诗写于1197年,作者时年七十三,已退居山阴(今浙江绍兴)老家多年。②的博:地名,在今四川省。皋兰:县名,在今甘肃省。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗的三四句写当下自己虽迟暮衰弱,不胜戎衣,但悲愤存胸,宝剑在握,还是愿为国拼尽全力。

B.诗的五六句为实写,诗人回忆当年之事:那时,他一腔热血,满怀激情,为了收回失地,远戍的博,鏖战皋兰。

C.本诗题为《书愤》,诗中虽无“愤”字,愤却贯穿始终:从当年的壮志凌云到现在只能袖手旁观,都表现了诗人内心的悲痛苍凉。

D.全诗笔力雄健,气壮山河,充分地显示了陆游对国家、民族的每饭不忘、终生难释的深厚情意。

15.这首诗是如何通过对比来表达情感的 请简要赏析。(6分)

(3)名篇名句默写(8分)

16.(1)陶渊明《归去来兮辞》中,“__________ __________”两句省察生命之有限,生年无多,应顺从心愿而行。

(2)庄子《逍遥游》中说明水浅就无法负载大船这个道理的句子是“_____________,_____________”。

(3)《滕王阁序》中“__________ , __________”两句着力描绘寒潭之水和傍晚山峦的色彩变幻,被前人誉为“写尽九月之景”。

(4)李密在《陈情表》中叙述家门人丁衰微、内外无亲的状况时写道“__________, __________”。

三 语言文字应用(18分)

脱贫攻坚宏伟目标的实现,凝结着每一位奋斗者的辛勤汗水和艰苦付出,是他们用艰苦奋斗的精神镌刻而成的,用生命的代价铸造而成的。时代__________英雄,伟大来自平凡。在脱贫攻坚工作中,数百万扶贫干部深入田间地头,( ),奉献给了初心和使命,抒写了许多__________的先进事迹。

在脱贫攻坚实践波澜壮阔,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型表现出来了。他们的事迹,集中体现了中华民族扶贫济困、守望相助的传统美德和社会主义核心价值观,生动诠释了中国人民改革创新、__________的精神风貌。致敬脱贫攻坚奋斗者,我们必须乘势而上,___________。在未来的征程中,锐意进取,不断奋斗,以乡村振兴续写脱贫攻坚伟大事业。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.造就 沁人心脾 艰苦卓绝 再接再厉

B.制造 沁人心脾 攻坚克难 连绵不绝

C.制造 感人肺腑 艰苦卓绝 连绵不绝

D.造就 感人肺腑 攻坚克难 再接再厉

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.无私奉献给脱贫事业,以最美的年华,同贫困群众想在一起,干在一起

B.同贫困群众想在一起,干在一起,将最美的年华无私奉献给了脱贫事业

C.将最美的年华无私奉献给了脱贫事业,同贫困群众想在一起,干在一起

D.同贫困群众想在一起,干在一起,无私奉献给脱贫事业,将最美的年华

19.下列对画横线的句子进行修改,正确的一项是( )

A.脱贫攻坚实践波澜壮阔,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型表现出来了。

B.在波澜壮阔的脱贫攻坚实践中,一大批精神感人、贡献巨大的杰出典型涌现出来了。

C.脱贫攻坚实践波澜壮阔,表现出了一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型。

D.在波澜壮阔的脱贫攻坚实践中,一大批贡献巨大、精神感人的杰出典型涌现出来了。

20.下面是某文学社社长给校长写的一封信,其中有五处在表达上不妥当,请找出来并改正。(5分)

尊敬的程校长:

您好!

我是敝校星云文学社的社长,我社想出版一本名为《放飞梦想》的书。这本书收录了我社同学的102篇大作,是我们文学社成员智慧的结晶。请您抽出时间拜读,为这本书写一篇序言。您是著名的教育家,能得到您的鼎力相助,我社一定会蓬荜生辉。希望您能同意,在此敬谢不敏!

21.某初中校就“喜欢的榜群类型”对本校学生进行了调查,请根据下图的统计结果,就今后的榜样教育向学校提两条建议。要求:不能出现数字。(4分)

四 写作

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

近日,中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,首次明确提出“教师惩戒权”这一问题,并要求制定实施细则,用以规范学生、家长、教师、学校的行为。这引发了社会各界广泛关注。

在此之前,教师“体罚”了学生,会面临家长、社会、媒体舆论、教育行政部门等多方面的压力,大都会受到严肃处理。相关法律的欠缺,产生了诸多家校矛盾,以致老师们畏首畏尾,不敢惩戒学生。

请结合材料内容,以“教育要不要惩戒”为话题,写一篇议论文,阐述你的观点与思考,并提出希望与建议。

要求:自拟标题,自选角度,确定立意;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案

(一)1.D;2.B;3.C;

解析:1.A项有两处错误,即“偷换概念”和“强加因果”:“李白”不同于“李白思想”,这里属于偷换概念;“因此”这里显然强加因果,原文是“杂糅名、墨、法、兵诸家思想”,而这里属于曲解文意,事实上李白思想并没有使名、墨、法、兵诸家思想得到有机糅合。B项“范围扩大”(或偷换概念),原文是“儒家‘亚圣’——孟子的修、齐、治、平思想及其调和儒道两家的‘达则兼济天下,穷则独善其身’学说”,“儒家亚圣”不等于“儒家”,明显扩大了范围(或偷换了概念)。C项强加因果,“导致”前后因果关系不成立。

2.B项,犯了“或然变必然”的错误,原文语意是“恐怕”,是推测之意,而这里变得肯定与必然。原文:李白之所以“怀才不遇”,成为政治上的悲剧人物,除了政治黑暗和各种不利的客观因素的制约外,更为重要的恐怕还在于李白本人政治才能和政治素质的匮乏。

3.C项,犯了“无中生有”“张冠李戴”及“绝对片面”的错误,“其在诗歌的数量与质量上均不及杜甫”于文无据且过于绝对。原文:在专著的数量和质量上,可谓“扬杜而抑李”了。这不是作者的观点,而是当时研究领域出现的一种现象。

(二).答案4.B 5.C

6.①用党员的标准要求自己,对党忠诚。档案柜里面摆满了张桂梅的各种荣誉等,共有200多件。18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。建校10多年来,张桂梅拖着病体忘我工作。她无数次掏出自己的工资扶危济困,甚至协调给乡亲们引水修路。②无私奉献,忘我工作。不愿意多休息,干起工作来不管不顾,把自个儿都舍出去。二十年来陪着孤儿院孩子成长。③严格要求,传承红色基因。对学生的作息有严格的要求,探索形成了“党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人”特色教学模式,用红色基因树人。她认为高中阶段,学生思想敏锐、可塑性强,正是信仰确立的关键时期;红色基因的传承,并不只是知识讲授,涉及学生的心灵塑造,能让学生们远方有灯、脚下有路、眼前有光。

解析:1.“张桂梅18岁时考取师范学校”说法错误,原文为“18岁时,张桂梅来到云南支援边疆。”

2.选项中“华坪女高严格按照张桂梅制定的”强调的是“制定的”,原文为“华坪女高探索形成了‘党建统领教学、革命传统立校、红色文化育人’特色教学模式,用红色基因树人铸魂。”主体是“华坪女高”。同时强调的是“探索形成”的。

(三)7.B

8.①拥有梦想,向往城市生活;②年轻,心气高,追求新奇和浪漫;③放弃原则,舍弃良心与感情;④迷失自我,陷入名利之中。

9.①高加林和巧珍分手时,巧珍说,自己配不上高加林,自己不识字,帮不上忙,不愿拖累他的工作,希望他找个更好的对象。这些内容表明巧珍虽深爱着高加林,但愿意放手,希望他过得好,为后面嫁人的情节埋下了伏笔。②德顺老汉说,高加林作孽,苦了巧珍,到头来也害了自己;父亲说高加林还年轻,不懂世事。德顺爷和父亲说的话,像铅一样,灌在了高加林的心里。这些内容也暗示了高加林最后回到高家村的结局。

10.C

11.B不是《论语》,是《春秋》

12.D“主动拒绝皇帝封官赏赐”错误。原文“帝欲官白,妃辄沮止”,皇帝想要给李白官职,但被贵妃阻止了,不是李白自己拒绝的。

13.(1)(杜甫/他)客居在旅居于吴、越、齐、赵之地。李邕对他的才学感到惊奇,先前去见他。(主语补齐。客,客居。奇,对……感到惊奇;惊奇于。材,才能。)

(2)高力士向来身份尊贵,把这件事当作耻辱,就选取(摘录)他的诗句来激怒杨贵妃。(素,向来。耻,以之为耻。摘,摘取。激,使……生气,激怒。)

14.B;

15.①前两联通过身心对比来表现诗人的奋争之情。诗人两鬓苍苍,衰老发胖,但内心依旧赤热,迟暮之态与未老雄心形成对比,悲愤中流露出奋争的情怀。

②后两联通过今昔对比来表现诗人的悲愤之情,诗人回想壮年豪迈的战斗经历,慨叹如今关河未安却只能袖手旁观,在今昔对比中表达出内心的悲愤。

解析:

16.答案:(1)寓形宇内复几时;曷不委心任去留(2)且夫水之积也不厚;则其负大舟也无力

(3).潦水尽而寒潭清; 烟光凝而暮山紫 (4)外无期功强进之亲,内无应门五尺之僮;

五.答案:17.B 18.B 19.D

解析:17.造就:培养使有成就。制造:指用人工使原材料成为可供使用的物品,也指人为地造成某种气氛或局面等(含贬义)。感人肺腑:使人内心深受感动。沁人心脾:指呼吸到新鲜空气或喝了清凉饮料使人感到舒适,现也用来形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。攻坚克难:攻占坚固的堡垒,克服层层的困难;现在常常用来形容或鼓励人们克服各种艰难险阻,圆满地完成任务。艰苦卓绝:形容十分艰难困苦,超乎寻常。根据语境,选用“攻坚克难”。再接再厉:指一次又一次加倍努力。连绵不绝:指连续而不中断。

18.联系上下文,B项中“同贫困群众想在一起,干在一起”与前文“数百万扶贫干部深入田间地头”衔接紧密,同为叙述扶贫干部的具体做法;“将最美的年华无私奉献给了脱贫事业”置于末尾,与后文“奉献给了初心和使命”衔接紧密,同为总结评价。

19.A项、C项中“典型”与“表现”搭配不当,B项中“精神感人、贡献巨大”逻辑语序不当。

20.①“敝校”改为“咱们学校”(或“学校”,或删掉“敝校”)

②“大作”改为“作品”(或“文章”)

③“拜读”改为“阅读”

④“蓬荜生辉 ”改为“倍感荣幸”

⑤“敬谢不敏”用词不当。删除或改为“在此先表谢意”

解析:“敝校”是谦辞,不能用于内部;“大作”是敬辞,不能用于自身;“拜读”是敬辞,不能用于别人读自方的文章;“蓬荜生辉 ”用词不当;敬谢不敏:表示推辞做某事的客气话。

21.答案: ①鼓励学生以父母、师长、同学等“身边人”为榜样

②多宣传英模劳模等杰出人物的事迹

③对崇拜影视明星的学生要正面引导

④关注榜样缺失的学生群体

解析:本题考查图文转换的能力。解答此类题目,首先要认真审题,观察图表,弄清坐标代表的含义,注意各项之间的横向、纵向的比较。建议要根据图表的信息提出。本题是某初中校就喜欢的榜样类型进行的调查,要求根据调查给出建议。根据图表信息,有45%的学生以父母、师长、同学为榜样,据此可建议“鼓励学生以父母、师长、同学等‘身边人’为榜样”;有30%多的学生以英模、劳模为榜样,有25%的学生以科学家为榜样,有不到15%的学生以政商界精英为榜样,据此可建议“多宣传英模、劳模等杰出人物的事迹”;有不到40%的人以影视明星为榜样,据此可建议“对崇拜明星的学生要正面引导”;有近15%的学生没有榜样,据此可建议“关注榜样缺失的学生群体”。

22.答案:略

同课章节目录