第七单元 人民解放战争 单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第七单元 人民解放战争 单元检测题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 663.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 08:46:54 | ||

图片预览

文档简介

八年级上学期历史第七单元 测试卷

[考试范围:23-24课内容] 考试时间 :50分钟 满分: 50分

一、选择题 (共15小题, 每题2分共30分、下列每小题的四个选项中,只有一项是最 符 合题意的)

1.对于重庆谈判,有人说成功了,有人说失败了。下列哪一史实说明重庆 谈判失败了 ( ) A.“双十协定”的签订 B.全面内战爆发

C.1946年政治协商会议在重庆召开 D.人民解放军解放南京

2. “一切之条件,皆操之在我,我欲如何,即可如何。”战前的蒋介石自信满 满 甚至大言不惭地说:“时间到了,成熟的苹果自然会坠入我们的怀抱。” 为了 粉碎国民党军队的进攻,解放区军民采取的作战原则是( )

A.主动出击,以攻为守 B.发动群众,固守待援

C.集中兵力,各个歼敌 D.分兵拒敌,分寸必争

3. 1947年9月,中国共产党召开全国土地会议,会议上通过了《中国土地 法大纲》。到1948年下半年,解放区大约有1亿农民分得了土地。得 到 土地的农民纷纷表示“解放军打到哪里,我们就支援到哪里。”材料主 要 说明了 ( )

A.中国共产党在土地改革中的领导地位

B.国民党失败的原因是政府和军队的腐败

C.土地改革为解放战争提供了重要保障

D.土地改革使新生的人民政权更加巩固 海

4. 开国将军粟裕的一首诗歌写道,“兖济解放,徐海动摇,横扫江淮在今 朝”。这描述了他在解放战争中亲自指挥的某一战役,这一战役可能是( )

A.辽沈战役 B.准海战役 C.平津战役 D.渡江战役

5.解放战争进行一年后,战争形势发生了有利于革命力量的变化,国民党 军队的总兵力已由开始时的430万减少到373万,其中正规军由230万减少到150万。由此可见,“战争形势变化"指的是 ( )

A.国民党军队从战略进攻转人全面防御

B.人民解放军彻底掌握了战争主导权

C.人民解放军在数量和质量上超过国民党军队

D.国民党军队的总兵力迅猛减少

6. 1946年10月10日,梁漱溟(著名爱国民主人士)到上海见周恩来,促其 回南京继续和谈。次日梁返回南京,下车见报载“国军已攻下张家口” 不禁惊 叹地对记者说.“一觉醒来和平已经死了!” “和平已经死了”是 因为( )

A.国民党发动内战,撕毁“双十协定" B.国人和平建国的要求脱离实际

C.中国共产党抵制国民党的和谈请求 D.国民党拒绝在和平协议上签字

7. 1947年3月毛泽东断然决定撒出延安,他对部队指战员说:“我军打 仗, 不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地, 地皆存; 存地失人,人地皆失。“ 毛泽东撤离延安的主要原因是 ( )

A.蒋介石对中央 革命根据地进行“围剿" B.日本发动全面侵华战争

C.国民党发动对陕北解放区的重点进攻 D.国民党全力围攻中原解放区

8. “杜鲁门总统和国务卿马歇尔都反对援助蒋介石, 认为这纯粹是在浪费钱......杜鲁门暗地里派人调 查援助蒋介石的资金的去向,发现很大部分被蒋 介石家族贪污了。”可见,人民解放战争胜利的原因是 ( )

A.美国放弃反共政策 B.共产党军事力量超过国民党

C.蒋家王朝政治腐败 D.西方国家的支持

9. 史料的价值在于客观真实。我们在研究“平津战役”时最有力的证据是 ( )

A.平津战役的遗迹和当时的照片 B.参加平津战役老兵写的回忆录

C.历史论著中对平津战役的描述 D.电影作品《平津战役

10. 美国的密勒氏报曾这样评论:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地 ”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”这句话中“决定前途和决定命运”的是 ( )

A.土地改革 B.军事实力 C.武器装备 D.战略战术

11. 重庆谈判和政治协商会议是20世纪40年代中国的重大政治事件。下列有关二者的表述,正确的是( )

①体现了党派之间民主协商的精神 ②在许多方面反映了人民的愿望

③有利于实现民主政治与和平建国 ④政治文件得到了很好的执行

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

12.毛泽东评价道:这个会谈纪要,第一个好处是采取平等的方式双方正式签订,这是历史没有过的。也就是说,中国共产党取得了与国民党 的某 种平等地位。“这个会谈纪要”最终 ( )

A.实现了国共两党的再次合作 B.满足了人民对民主、和平的愿望

C.得到了全面的贯彻和落实 D.在全面内战的枪炮声中被撕毁

13. 有一座城市,见证了中国第一个不平等条约的签订,成为中国屈辱外交的起点,它同时也是蒋介石国民政府统治的终点,请问这座城市是 指 ( )

A.北平 B.南京 C.武汉 D.台湾

推翻反动统治(渡江战役)

14. 整理历史知识结构图是一种高效的学习方法。结合前后文内容,下图 中空白的地 方应填人的知识点是 ( )

转人战略进攻 (挺进中原)

粉碎敌人进攻 (转战陕北)

A.进行主力决战(三大战役) B.吹响决战号角(十月革命)

C.解放广大同胞(占领南京) D.实现战略转移(主力会师)

15. “国共两党恩恩怨怨,两度分手三次握手”是对国共两党关系的生动写 照。国共两党实现“第二次分手”主要指的是 ( )

A.建立黄埔军校 B.基本推翻北洋军阀统治

C.国共十年内战 D.解放战争国民党败退台湾

二、非选择题 (2小题, 共20分)。

16. (10分)抗日战争取得胜利后,中国又处于内战的阴云之下。结合下 列材 料,进行相关问题的探究。

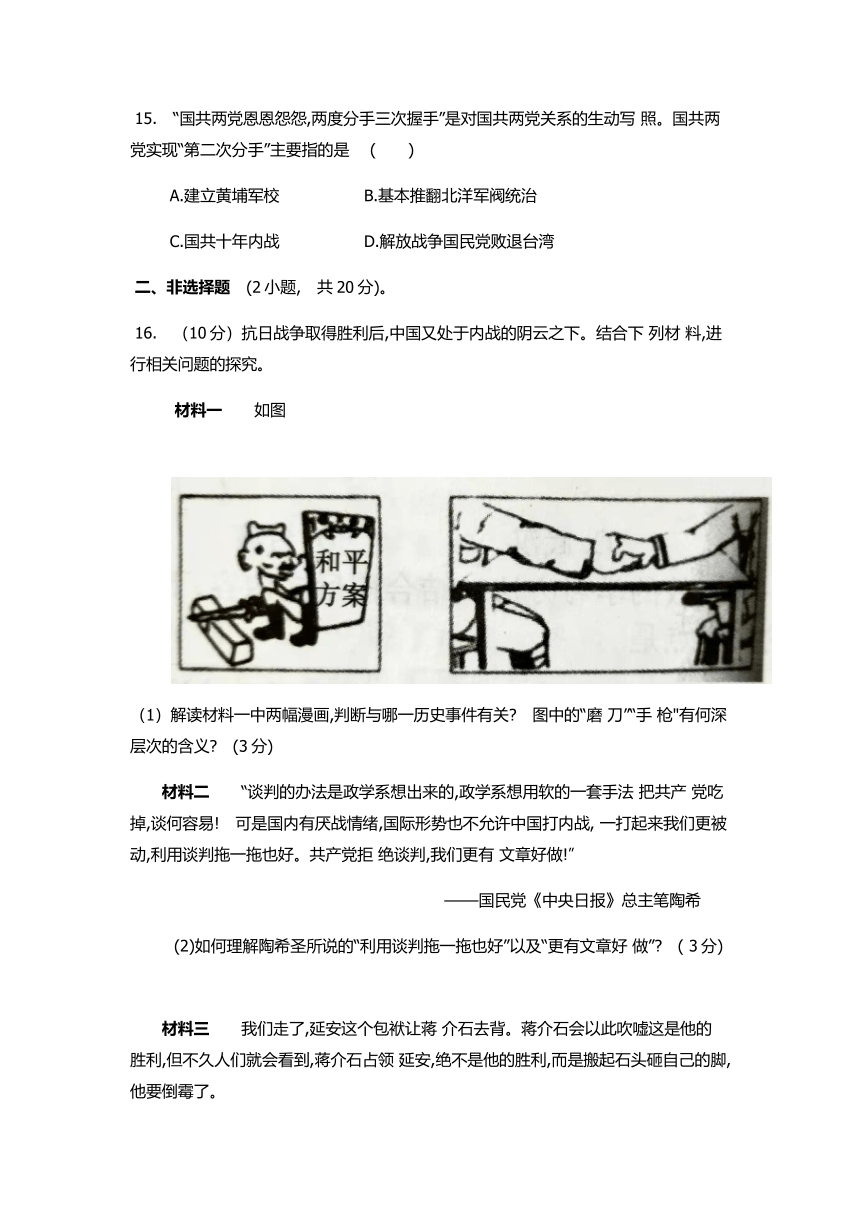

材料一 如图

(1)解读材料一中两幅漫画,判断与哪一历史事件有关 图中的“磨 刀”“手 枪"有何深层次的含义 (3分)

材料二 “谈判的办法是政学系想出来的,政学系想用软的一套手法 把共产 党吃掉,谈何容易! 可是国内有厌战情绪,国际形势也不允许中国打内战, 一打起来我们更被动,利用谈判拖一拖也好。共产党拒 绝谈判,我们更有 文章好做!”

——国民党《中央日报》总主笔陶希

(2)如何理解陶希圣所说的“利用谈判拖一拖也好”以及“更有文章好 做” ( 3分)

材料三 我们走了,延安这个包袱让蒋 介石去背。蒋介石会以此吹嘘这是他的 胜利,但不久人们就会看到,蒋介石占领 延安,绝不是他的胜利,而是搬起石头砸自己的脚,他要倒霉了。

——1947年,毛泽东

(3) 结合所学知识,说说毛泽东所说的“我们走了"是指什么。 请你用史实证明材料三中“蒋介石占领延安,绝不是他的胜利,而是搬起石头砸自己 的脚”的正确性。(4分 )

17. (10分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 解放战争开始时国共力量对比

国民党 共产党

拥有军队 约430万人 约130人

武器装备 接收100万日军装备,取得美国大量武器 基本上步枪

拥有人口 3亿多 1亿多

拥有地区 大城市、绝大部分铁路交通线 小城镇、乡村、偏远地区

材料一说明解放战争初期 国共双方力量对比如何。(2分)

材料二 抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策。将抗战 时期 的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。1947年,中国 共产党 召开全国土地会议。随后。制定了土地改革总路线。此后,各个解放区先后开展了土地改革运动。历时一年多顺利完成,广大农民 分得了土地 、房屋、粮食和衣物。

材料二中, 抗战胜利后,中国共产党的土地政策发生了什么变化 根据 所学知识指出这次土地改革颁布的重要文献是什么。(2分)

材料三 人民群众支援三大战役统计表

项目 辽沈战役 淮海战役 平津战役

民工 160万人 543万人 154万人

担架 1.38万副 30.5万副 2万副

车辆 6750辆 88万辆 2万辆

牲畜 80万头 76.7万头 100万头

船只 —— 8500只 ——

粮食 0.35亿千克 4.8亿千克 1.55亿千克

(3)简述材料三中三大战役胜利的意义。(3分)

(4)根据材料二、三提供的信息并结合所学知识,分析中国共产党取得人民解放战争胜利的原因。(3分)

参考答案:

一、选择题 1.B 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.C 9.A 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.D

二、材料题

16.(1)重庆谈判。 含义:国民党假和平、真内战。

(2)“利用谈判拖一拖也好”:蒋介石内战准备不充分,可以借和谈之 机,为发动 内战争取时间。“更有文章好做”:想在政治舆论上获得 主动,把不愿和平 的罪名强加到中国共产党身上。

(3)“我们走了”是指中共中央和解放军总部主动撤出延安,转战陕北。 史实: 彭德怀率领的西北野战军先后取得青化砭、沙家店等战役的 胜利,粉碎 了国民党军队对陕北的重点进攻 。

17. (1)敌强我弱,力量悬殊,国民党处于绝对优 势。

(2)将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策 。《中国土地法大纲》。

(3)三大战役的胜利,基本消灭了国民党军队的主力,大大加速了人民 解放战 争在全国的胜利。

(4)土地改革调动了农民的革命热情和生产积极性,为战争胜利奠定 了物质 基础;得到人民的支持和拥护,人民群众在物资、人力等方 面积极支援前 线;中国共产党的正确领导和正确的作战方针政策; 人民解放军战士的英 勇善战;国民党军队内部不团结;国民党政府 腐败,失去民心;等。(答出任 意两点即可)

[考试范围:23-24课内容] 考试时间 :50分钟 满分: 50分

一、选择题 (共15小题, 每题2分共30分、下列每小题的四个选项中,只有一项是最 符 合题意的)

1.对于重庆谈判,有人说成功了,有人说失败了。下列哪一史实说明重庆 谈判失败了 ( ) A.“双十协定”的签订 B.全面内战爆发

C.1946年政治协商会议在重庆召开 D.人民解放军解放南京

2. “一切之条件,皆操之在我,我欲如何,即可如何。”战前的蒋介石自信满 满 甚至大言不惭地说:“时间到了,成熟的苹果自然会坠入我们的怀抱。” 为了 粉碎国民党军队的进攻,解放区军民采取的作战原则是( )

A.主动出击,以攻为守 B.发动群众,固守待援

C.集中兵力,各个歼敌 D.分兵拒敌,分寸必争

3. 1947年9月,中国共产党召开全国土地会议,会议上通过了《中国土地 法大纲》。到1948年下半年,解放区大约有1亿农民分得了土地。得 到 土地的农民纷纷表示“解放军打到哪里,我们就支援到哪里。”材料主 要 说明了 ( )

A.中国共产党在土地改革中的领导地位

B.国民党失败的原因是政府和军队的腐败

C.土地改革为解放战争提供了重要保障

D.土地改革使新生的人民政权更加巩固 海

4. 开国将军粟裕的一首诗歌写道,“兖济解放,徐海动摇,横扫江淮在今 朝”。这描述了他在解放战争中亲自指挥的某一战役,这一战役可能是( )

A.辽沈战役 B.准海战役 C.平津战役 D.渡江战役

5.解放战争进行一年后,战争形势发生了有利于革命力量的变化,国民党 军队的总兵力已由开始时的430万减少到373万,其中正规军由230万减少到150万。由此可见,“战争形势变化"指的是 ( )

A.国民党军队从战略进攻转人全面防御

B.人民解放军彻底掌握了战争主导权

C.人民解放军在数量和质量上超过国民党军队

D.国民党军队的总兵力迅猛减少

6. 1946年10月10日,梁漱溟(著名爱国民主人士)到上海见周恩来,促其 回南京继续和谈。次日梁返回南京,下车见报载“国军已攻下张家口” 不禁惊 叹地对记者说.“一觉醒来和平已经死了!” “和平已经死了”是 因为( )

A.国民党发动内战,撕毁“双十协定" B.国人和平建国的要求脱离实际

C.中国共产党抵制国民党的和谈请求 D.国民党拒绝在和平协议上签字

7. 1947年3月毛泽东断然决定撒出延安,他对部队指战员说:“我军打 仗, 不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地, 地皆存; 存地失人,人地皆失。“ 毛泽东撤离延安的主要原因是 ( )

A.蒋介石对中央 革命根据地进行“围剿" B.日本发动全面侵华战争

C.国民党发动对陕北解放区的重点进攻 D.国民党全力围攻中原解放区

8. “杜鲁门总统和国务卿马歇尔都反对援助蒋介石, 认为这纯粹是在浪费钱......杜鲁门暗地里派人调 查援助蒋介石的资金的去向,发现很大部分被蒋 介石家族贪污了。”可见,人民解放战争胜利的原因是 ( )

A.美国放弃反共政策 B.共产党军事力量超过国民党

C.蒋家王朝政治腐败 D.西方国家的支持

9. 史料的价值在于客观真实。我们在研究“平津战役”时最有力的证据是 ( )

A.平津战役的遗迹和当时的照片 B.参加平津战役老兵写的回忆录

C.历史论著中对平津战役的描述 D.电影作品《平津战役

10. 美国的密勒氏报曾这样评论:“(中国)内战战场的真正分界,是在这样两种不同的地区中间;一种是农民给自己种地,另一种是农民给地主种地 ”,这“不但决定国共两党的前途,而且将决定这个国家的命运”这句话中“决定前途和决定命运”的是 ( )

A.土地改革 B.军事实力 C.武器装备 D.战略战术

11. 重庆谈判和政治协商会议是20世纪40年代中国的重大政治事件。下列有关二者的表述,正确的是( )

①体现了党派之间民主协商的精神 ②在许多方面反映了人民的愿望

③有利于实现民主政治与和平建国 ④政治文件得到了很好的执行

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.②③

12.毛泽东评价道:这个会谈纪要,第一个好处是采取平等的方式双方正式签订,这是历史没有过的。也就是说,中国共产党取得了与国民党 的某 种平等地位。“这个会谈纪要”最终 ( )

A.实现了国共两党的再次合作 B.满足了人民对民主、和平的愿望

C.得到了全面的贯彻和落实 D.在全面内战的枪炮声中被撕毁

13. 有一座城市,见证了中国第一个不平等条约的签订,成为中国屈辱外交的起点,它同时也是蒋介石国民政府统治的终点,请问这座城市是 指 ( )

A.北平 B.南京 C.武汉 D.台湾

推翻反动统治(渡江战役)

14. 整理历史知识结构图是一种高效的学习方法。结合前后文内容,下图 中空白的地 方应填人的知识点是 ( )

转人战略进攻 (挺进中原)

粉碎敌人进攻 (转战陕北)

A.进行主力决战(三大战役) B.吹响决战号角(十月革命)

C.解放广大同胞(占领南京) D.实现战略转移(主力会师)

15. “国共两党恩恩怨怨,两度分手三次握手”是对国共两党关系的生动写 照。国共两党实现“第二次分手”主要指的是 ( )

A.建立黄埔军校 B.基本推翻北洋军阀统治

C.国共十年内战 D.解放战争国民党败退台湾

二、非选择题 (2小题, 共20分)。

16. (10分)抗日战争取得胜利后,中国又处于内战的阴云之下。结合下 列材 料,进行相关问题的探究。

材料一 如图

(1)解读材料一中两幅漫画,判断与哪一历史事件有关 图中的“磨 刀”“手 枪"有何深层次的含义 (3分)

材料二 “谈判的办法是政学系想出来的,政学系想用软的一套手法 把共产 党吃掉,谈何容易! 可是国内有厌战情绪,国际形势也不允许中国打内战, 一打起来我们更被动,利用谈判拖一拖也好。共产党拒 绝谈判,我们更有 文章好做!”

——国民党《中央日报》总主笔陶希

(2)如何理解陶希圣所说的“利用谈判拖一拖也好”以及“更有文章好 做” ( 3分)

材料三 我们走了,延安这个包袱让蒋 介石去背。蒋介石会以此吹嘘这是他的 胜利,但不久人们就会看到,蒋介石占领 延安,绝不是他的胜利,而是搬起石头砸自己的脚,他要倒霉了。

——1947年,毛泽东

(3) 结合所学知识,说说毛泽东所说的“我们走了"是指什么。 请你用史实证明材料三中“蒋介石占领延安,绝不是他的胜利,而是搬起石头砸自己 的脚”的正确性。(4分 )

17. (10分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 解放战争开始时国共力量对比

国民党 共产党

拥有军队 约430万人 约130人

武器装备 接收100万日军装备,取得美国大量武器 基本上步枪

拥有人口 3亿多 1亿多

拥有地区 大城市、绝大部分铁路交通线 小城镇、乡村、偏远地区

材料一说明解放战争初期 国共双方力量对比如何。(2分)

材料二 抗日战争胜利后,中国共产党适时调整了土地政策。将抗战 时期 的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策。1947年,中国 共产党 召开全国土地会议。随后。制定了土地改革总路线。此后,各个解放区先后开展了土地改革运动。历时一年多顺利完成,广大农民 分得了土地 、房屋、粮食和衣物。

材料二中, 抗战胜利后,中国共产党的土地政策发生了什么变化 根据 所学知识指出这次土地改革颁布的重要文献是什么。(2分)

材料三 人民群众支援三大战役统计表

项目 辽沈战役 淮海战役 平津战役

民工 160万人 543万人 154万人

担架 1.38万副 30.5万副 2万副

车辆 6750辆 88万辆 2万辆

牲畜 80万头 76.7万头 100万头

船只 —— 8500只 ——

粮食 0.35亿千克 4.8亿千克 1.55亿千克

(3)简述材料三中三大战役胜利的意义。(3分)

(4)根据材料二、三提供的信息并结合所学知识,分析中国共产党取得人民解放战争胜利的原因。(3分)

参考答案:

一、选择题 1.B 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.C 9.A 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.D

二、材料题

16.(1)重庆谈判。 含义:国民党假和平、真内战。

(2)“利用谈判拖一拖也好”:蒋介石内战准备不充分,可以借和谈之 机,为发动 内战争取时间。“更有文章好做”:想在政治舆论上获得 主动,把不愿和平 的罪名强加到中国共产党身上。

(3)“我们走了”是指中共中央和解放军总部主动撤出延安,转战陕北。 史实: 彭德怀率领的西北野战军先后取得青化砭、沙家店等战役的 胜利,粉碎 了国民党军队对陕北的重点进攻 。

17. (1)敌强我弱,力量悬殊,国民党处于绝对优 势。

(2)将抗战时期的减租减息政策改为实行耕者有其田的土地政策 。《中国土地法大纲》。

(3)三大战役的胜利,基本消灭了国民党军队的主力,大大加速了人民 解放战 争在全国的胜利。

(4)土地改革调动了农民的革命热情和生产积极性,为战争胜利奠定 了物质 基础;得到人民的支持和拥护,人民群众在物资、人力等方 面积极支援前 线;中国共产党的正确领导和正确的作战方针政策; 人民解放军战士的英 勇善战;国民党军队内部不团结;国民党政府 腐败,失去民心;等。(答出任 意两点即可)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹