地理热点解读 2021十大国内天气气候事件课件(87张)

文档属性

| 名称 | 地理热点解读 2021十大国内天气气候事件课件(87张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-01-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共87张PPT)

2021年度地理热点解读

仲强创作

从高中地理解读

2021年中国十大天气气候事件

2021年中国十大天气气候事件

北方降水偏多 居历史第二

“21.7”河南特大暴雨创大陆小时气象观测纪录

华南阶段性气象干旱造成严重影响

台风“烟花”长时间陆上滞留破纪录

12月超强台风影响南海历史罕见

1月中东部2月北方出现极端冷暖转换

入秋后频繁遭遇强寒潮天气

龙卷多发 强对流天气致灾严重

3月遭遇10年来最强沙尘天气

风云气象卫星家族新增两名成员

1 .北方降水偏多 居历史第二

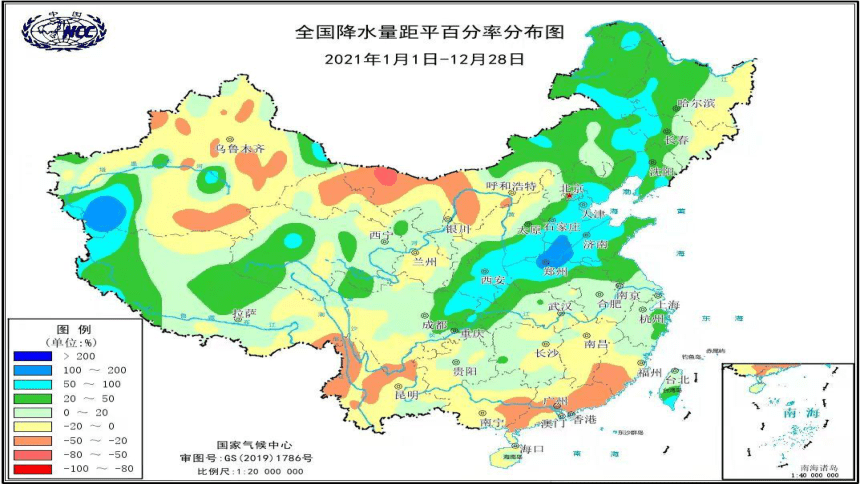

今年我国北方平均降水量达697.9毫米,较常年偏多40.3%,为历史第二多,仅次于1964年。京津冀晋豫陕等6省(市)降水量均达1961年以来历史最多。夏秋季降水多导致北方多地出现严重汛情。6月中旬内蒙古东北部和黑龙江西部连续降雨致水位上涨迅速,嫩江形成2021年1号洪水;华北雨季开始早、结束晚,雨量偏多1倍。7月15至18日,北方强降水致多地河道水位持续上涨,海河流域北易水河洪峰流量达536立方米/秒,为1963年以来最大洪水。

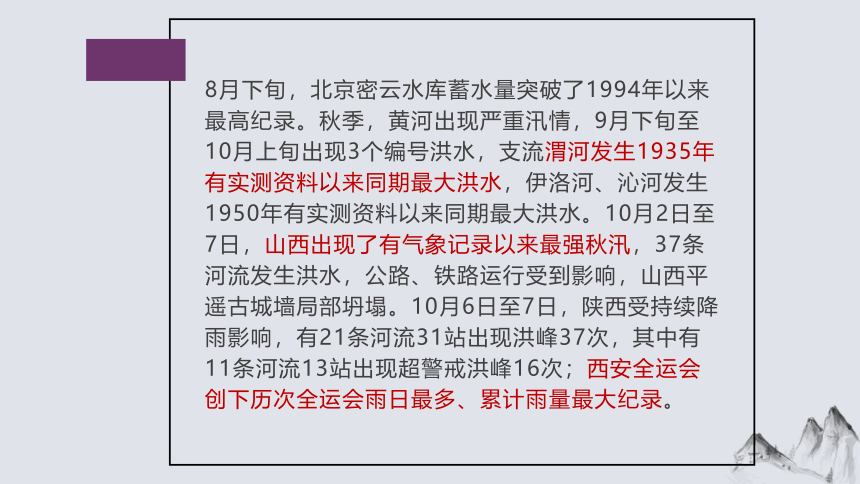

8月下旬,北京密云水库蓄水量突破了1994年以来最高纪录。秋季,黄河出现严重汛情,9月下旬至10月上旬出现3个编号洪水,支流渭河发生1935年有实测资料以来同期最大洪水,伊洛河、沁河发生1950年有实测资料以来同期最大洪水。10月2日至7日,山西出现了有气象记录以来最强秋汛,37条河流发生洪水,公路、铁路运行受到影响,山西平遥古城墙局部坍塌。10月6日至7日,陕西受持续降雨影响,有21条河流31站出现洪峰37次,其中有11条河流13站出现超警戒洪峰16次;西安全运会创下历次全运会雨日最多、累计雨量最大纪录。

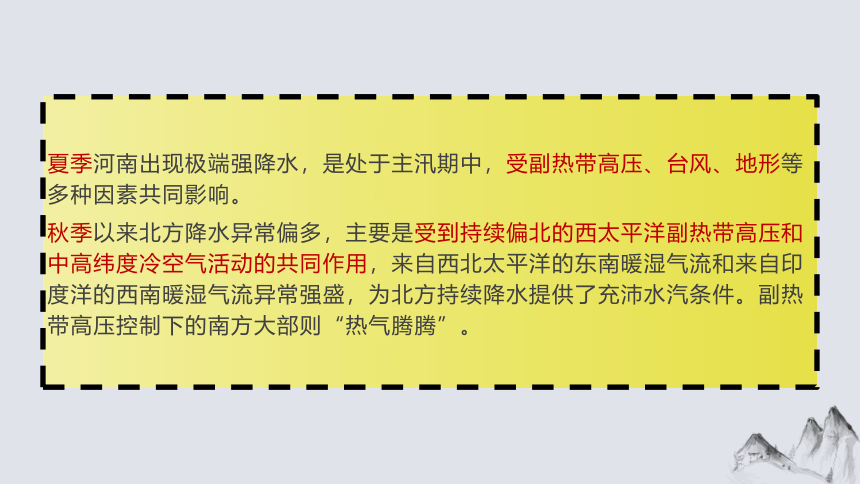

夏季河南出现极端强降水,是处于主汛期中,受副热带高压、台风、地形等多种因素共同影响。

秋季以来北方降水异常偏多,主要是受到持续偏北的西太平洋副热带高压和中高纬度冷空气活动的共同作用,来自西北太平洋的东南暖湿气流和来自印度洋的西南暖湿气流异常强盛,为北方持续降水提供了充沛水汽条件。副热带高压控制下的南方大部则“热气腾腾”。

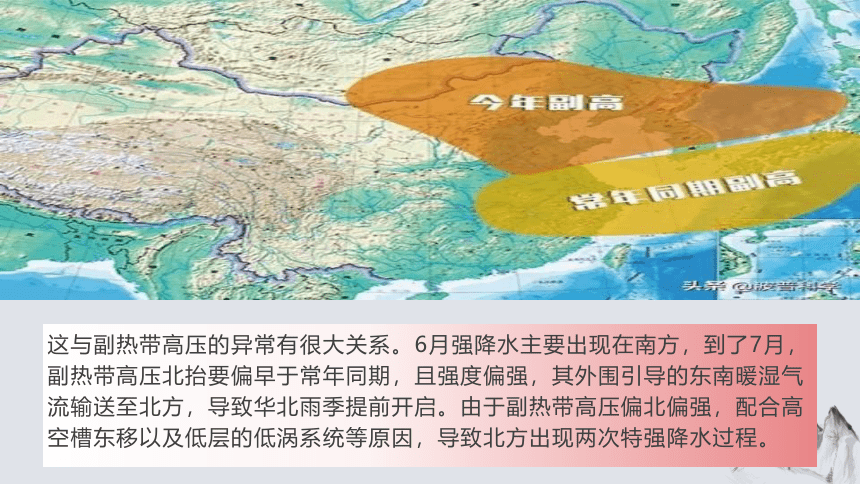

这与副热带高压的异常有很大关系。6月强降水主要出现在南方,到了7月,副热带高压北抬要偏早于常年同期,且强度偏强,其外围引导的东南暖湿气流输送至北方,导致华北雨季提前开启。由于副热带高压偏北偏强,配合高空槽东移以及低层的低涡系统等原因,导致北方出现两次特强降水过程。

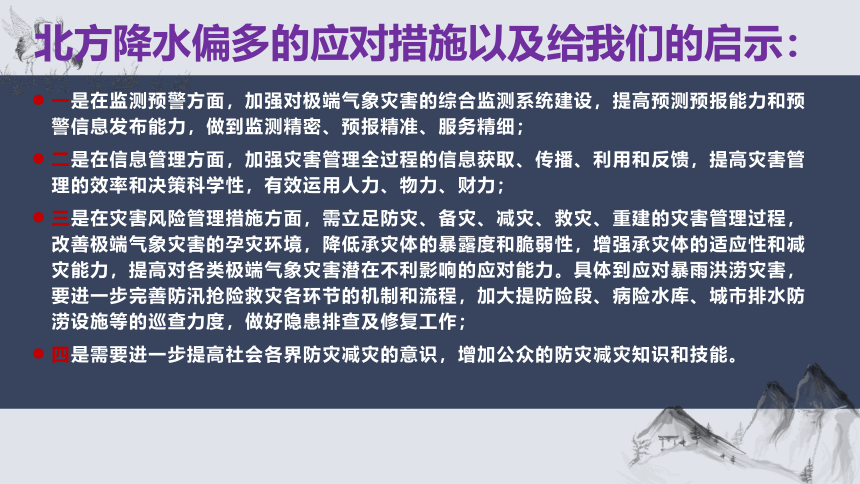

一是在监测预警方面,加强对极端气象灾害的综合监测系统建设,提高预测预报能力和预警信息发布能力,做到监测精密、预报精准、服务精细;

二是在信息管理方面,加强灾害管理全过程的信息获取、传播、利用和反馈,提高灾害管理的效率和决策科学性,有效运用人力、物力、财力;

三是在灾害风险管理措施方面,需立足防灾、备灾、减灾、救灾、重建的灾害管理过程,改善极端气象灾害的孕灾环境,降低承灾体的暴露度和脆弱性,增强承灾体的适应性和减灾能力,提高对各类极端气象灾害潜在不利影响的应对能力。具体到应对暴雨洪涝灾害,要进一步完善防汛抢险救灾各环节的机制和流程,加大提防险段、病险水库、城市排水防涝设施等的巡查力度,做好隐患排查及修复工作;

四是需要进一步提高社会各界防灾减灾的意识,增加公众的防灾减灾知识和技能。

北方降水偏多的应对措施以及给我们的启示:

2.“21.7”河南特大暴雨创大陆小时气象观测纪录

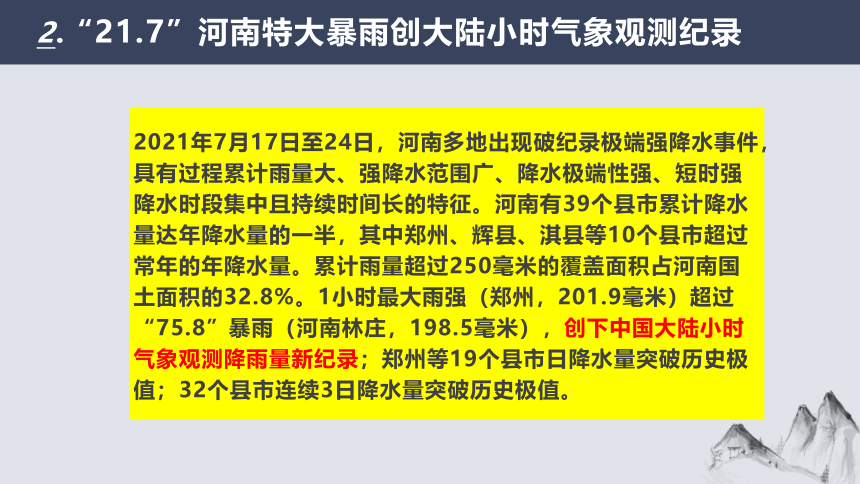

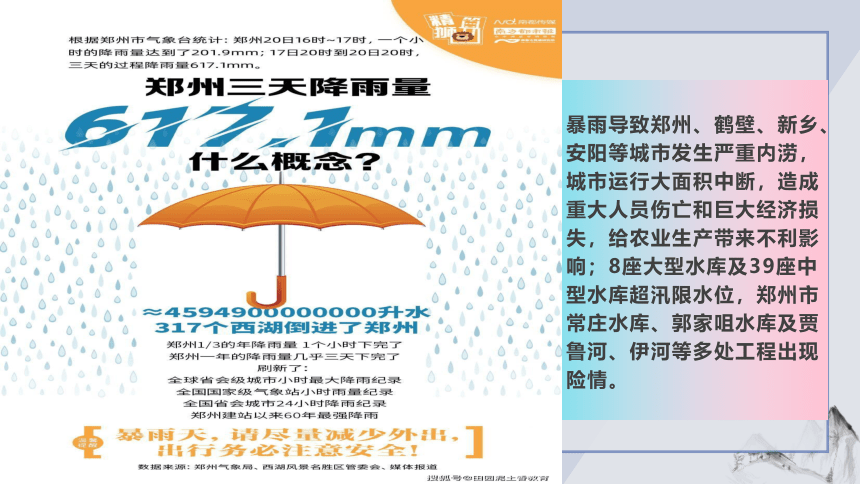

2021年7月17日至24日,河南多地出现破纪录极端强降水事件,具有过程累计雨量大、强降水范围广、降水极端性强、短时强降水时段集中且持续时间长的特征。河南有39个县市累计降水量达年降水量的一半,其中郑州、辉县、淇县等10个县市超过常年的年降水量。累计雨量超过250毫米的覆盖面积占河南国土面积的32.8%。1小时最大雨强(郑州,201.9毫米)超过“75.8”暴雨(河南林庄,198.5毫米),创下中国大陆小时气象观测降雨量新纪录;郑州等19个县市日降水量突破历史极值;32个县市连续3日降水量突破历史极值。

暴雨导致郑州、鹤壁、新乡、安阳等城市发生严重内涝,城市运行大面积中断,造成重大人员伤亡和巨大经济损失,给农业生产带来不利影响;8座大型水库及39座中型水库超汛限水位,郑州市常庄水库、郭家咀水库及贾鲁河、伊河等多处工程出现险情。

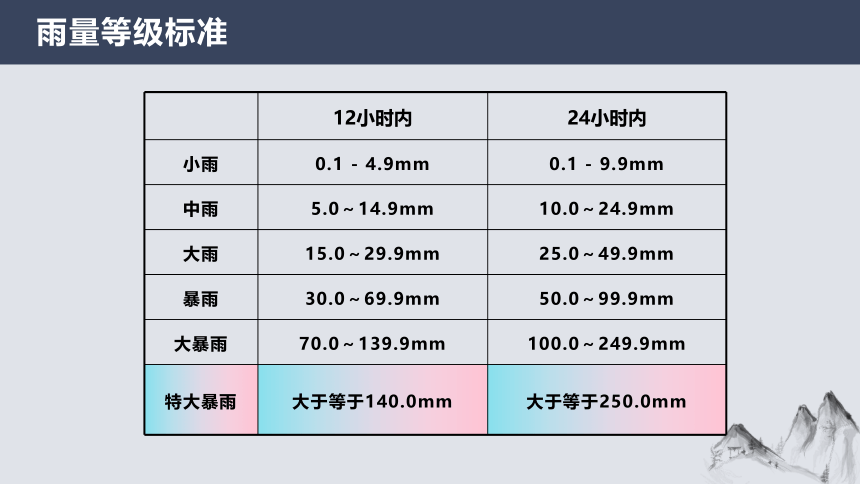

雨量等级标准

12小时内 24小时内

小雨 0.1 - 4.9mm 0.1 - 9.9mm

中雨 5.0~14.9mm 10.0~24.9mm

大雨 15.0~29.9mm 25.0~49.9mm

暴雨 30.0~69.9mm 50.0~99.9mm

大暴雨 70.0~139.9mm 100.0~249.9mm

特大暴雨 大于等于140.0mm 大于等于250.0mm

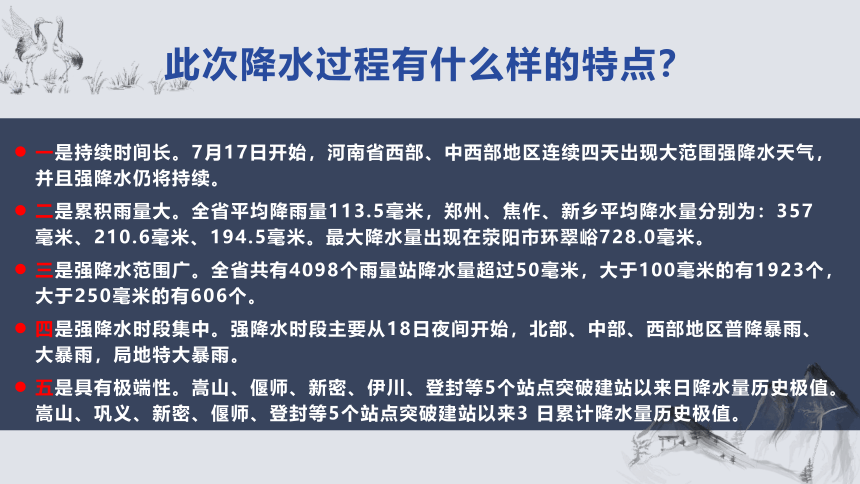

此次降水过程有什么样的特点?

一是持续时间长。7月17日开始,河南省西部、中西部地区连续四天出现大范围强降水天气,并且强降水仍将持续。

二是累积雨量大。全省平均降雨量113.5毫米,郑州、焦作、新乡平均降水量分别为:357毫米、210.6毫米、194.5毫米。最大降水量出现在荥阳市环翠峪728.0毫米。

三是强降水范围广。全省共有4098个雨量站降水量超过50毫米,大于100毫米的有1923个,大于250毫米的有606个。

四是强降水时段集中。强降水时段主要从18日夜间开始,北部、中部、西部地区普降暴雨、大暴雨,局地特大暴雨。

五是具有极端性。嵩山、偃师、新密、伊川、登封等5个站点突破建站以来日降水量历史极值。嵩山、巩义、新密、偃师、登封等5个站点突破建站以来3 日累计降水量历史极值。

郑州及河南暴雨的原因:

一是大气环流形势稳定。西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区,导致两者之间的低值天气系统在黄淮地区停滞少动,造成河南中西部长时间出现降水天气。

二是水汽条件充沛。7月中旬河南处于副高边缘,对流不稳定能量充足,18日西太平洋有台风“烟花”生成并向我国靠近。受台风外围和副高南侧的偏东气流引导,大量水汽向我国内陆地区输送,为河南强降雨提供了充沛的水汽来源,降水效率高。

三是地形降水效应显著。受深厚的偏东风急流及低涡切变天气系统影响,加之河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流起到抬升辐合效应,强降水区在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动,地形迎风坡前降水增幅明显。

四是对流“列车效应”明显。在稳定天气形势下,中小尺度对流反复在伏牛山前地区发展并向郑州方向移动,形成“列车效应”,导致降水强度大、维持时间长,引起局地极端强降水。

所谓列车效应,相当于列车一节节车厢经过时,会给站在铁轨边上的人带来巨大的震撼。一串串对流云就相当于一节节车厢,每个对流单位都能产生短时强降水,。当多个对流系统依次经过某个地区上空,它的降水量就会累计起来,达到一个惊人的地步,长时间的大暴雨或者特大暴雨就这么产生了。

河南省强降雨可能会造成哪些危害呢?

首先可能造成山体滑坡、道路塌方等地质灾害,河堤、水库溃坝。房屋、围墙倒塌,通信、供电、供水等都将面临困难,对人们生活造成很大的影响。

另外,还有一点非常重要,就是可能会造成的交通中断,公路、铁路、航班都会受到不同程度的影响。我国两条铁路大动脉京广铁路和陇海铁路在河南交汇,河南17个地级市(不含济源市)中,有12个位于陇海铁路或京广铁路沿线,如京广铁路线上的安阳、鹤壁、新乡、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳,陇海铁路线上的三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘。郑州的交通中断,可能会导致京广大动脉中断,对全国的影响尤为巨大。

3.华南阶段性气象干旱造成严重影响

今年华南地区降水量偏少17%,为2004年以来最少,阶段性气象干旱特点突出。1月至2月上旬,华南出现中度以上气象干旱,2月中旬至3月中旬,伴随华南地区大范围降水过程,气象干旱基本解除;3月下旬开始,中等强度以上气象干旱再次出现并持续至10月初,10月上半月受台风“狮子山”和“圆规”的影响,华南出现暴雨到大暴雨降水,气象干旱缓解。11月至12月上旬末,华南大部地区降水偏少,地区气象干旱又有所露头;12月下旬初台风“雷伊”给华南中东部带来降水,气象干旱缓和。气象干旱的频繁发生致使华南土壤墒情低,江河水位下降,山塘水库干涸,对农业生产、森林防火、生活生产等产生了不利影响,珠江口出现咸潮,影响对港供水和电网安全等。

2021年1月1日至12月28日华南降水量距平百分率分布图

今年华南地区中等以上干旱面积演变

云南1月至5月温高雨少,大部也出现持续的气象干旱。台湾遭遇了56年来最严重旱情,由于去年秋季至今年3月,降水持续偏少,4月上中旬21座主要水库中有5座出水量下降到10%以下,台中德基水库蓄水量已跌破5%,多地因缺水采取“供5停2”的措施,农作物灌溉和工业用水、民众生活等受到严重影响。

华南:春旱.副高控制,降水少.

西南:冬春连旱.降水少;喀斯特地貌,地表水缺乏.

防旱措施

兴修水利,搞好农田基本建设

深耕改土,增强土壤蓄水能力

选育抗旱品种,提高抗旱能力

绿化荒坡隙地,改善生态环境

华南地区的降水与热带太平洋的海洋温度有着密切的关系。

当热带太平洋中东部的海洋温度在冬季发生异常增暖(厄尔尼诺事件)或降温(拉尼娜事件)时,次年春天我国南方地区降水会对应有显著的增加或减少。

有关专家指出,热带太平洋中东部的异常冷海温会通过海洋和大气相互作用的过程,导致在西北太平洋的菲律宾海—南海地区上空出现一个异常的气旋式环流。这样的一个气旋式环流会使我国南方陆地上空大气中的水汽减少,这正是导致南方地区2020年冬天到2021年春天期间降水整体偏少的重要原因。

4.台风“烟花”长时间陆上滞留破纪录

今年在西北太平洋和南海共生成22个台风,其中有5个登陆我国,生成和登陆台风数均较常年偏少。第6号台风“烟花”于7月25日和26日两次登陆浙江,为1949年有气象记录以来首个在浙江省内两次登陆的台风。

在西北太平洋上,中心附近最大风力在12级以上的热带气旋,称为台风。

在印度洋和大西洋、加勒比海、北太平洋东部又称为飓风。

台风:形成在 海面温度在26℃以上的广阔海面上,是一种强烈发展的热带气旋。

热带和副热带

A B C

台风 结构

天气

台风眼

漩涡风雨区

外围大风区

盛行下沉气流,天气晴朗,平静无风少云干暖

强烈的上升气流,最强狂风暴雨区

由外向内云增多增厚,气压下降,温度增加,风力加强

一、台风的概念

二、台风的结构:

台风的结构

台风一般可分为外围大风区、旋涡风雨区和台风中心(台风眼)三部分。

外围大风区:为螺旋云带,通常只下点阵雨,风有时候比较大,也称为“大风区”,范围大约400~1000km。

旋涡风雨区:为涡旋区,也叫“云墙区”,它由一些高大的对流云组成,台风的暴雨和最大风力就在这一区域里。其直径一般为200公里,有时可达400公里区,危害最大。

台风中心:也称为“台风眼区”,其直径一般为10-100km,绝大多数呈圆形,风很小,云也不多,有时甚至可以看到太阳。

台风的形成

台风的形成需要具备三个条件:

热力条件:比较高的温度(海洋的温度至少要保持26摄氏度以上);

水汽条件:源源不断的充沛的水汽;

动力条件:南北两半球信风相遇的激荡处,垂直方向上

空气强烈辐合上升,水平方向上强烈受地转偏向力作用。

台风警报中,为什么说“台风中心附近最大风力”,而不说“台风中心最大风力”

台风眼的周围是宽十几米的云墙区,在此空气急速旋转,是台风中天气最恶劣的地区,凡摧毁性的大风、暴雨均集中于此,成为破坏力最强的地带,而台风眼天气晴朗、平静无风、少云、干暖。

台风的形成需要具备三个条件:热力条件、水汽条件、动力条件,而赤道地区地转偏向力很小,所以不易生成台风。

1.为什么在赤道的海洋上不会生成台风

高纬度的海洋上因为纬度较高,海面得到的太阳辐射能量较少,水温较低,无法为台风的生成提供足够的能量。

为什么在高纬度的海洋上也不会生成台风

台风登陆后会逐渐减弱还是逐渐增强

台风登陆后因陆地表面地形起伏不平,摩擦力大,空气涡旋会逐渐减弱,最终消失。

烟花

热带低压

副高

“烟花”实况(风云4A)

FY-4A卫星云图动画(7月22日05时)

今年第6号台风“烟花”(强台风级)09时位于浙江温岭市东南方向700公里(距离上海约901公里),即北纬23.5度、东经125.8度,中心附近最大风力14级(42米/秒),中心最低气压955百帕。

2021年第6号台风“烟花”路径图

“烟花”移动速度慢,在我国陆上滞留时间长达95小时,为1949年以来最长;累计雨量大,单点最大累计雨量超1000毫米;影响范围广,先后影响浙江、上海、江苏、安徽、山东、河南、河北、天津、北京、辽宁等10省(市),50毫米及以上累计雨量覆盖面积达35.2万平方公里;综合强度强,风雨综合强度指数位列1961年以来第13位高,但灾害损失较轻。

影响台风移动路径的因素

地转偏向力

下垫面的状况

副高的位置

盛行风

转向路径:台风在菲律宾以东海面先向西北方向移动,以后转向东北,呈抛物线状,是最多见的路径,如果台风在远海转向,主要袭击日本或在海上消失;如台风在近海转向,大多向东北方向移动,影响朝鲜,但有一小部分在北上的后期会折向西北行,登陆于我国辽鲁沿海。

西移路径:台风从菲律宾以东海面一直向西移动,经我国南海,在华南沿海和海南岛、越南沿海一带登陆,主要影响我国华南地区。

西北移路径:台风自菲律宾以东海面向西北方向移动,横穿我国台湾和台湾海峡,在闽、粤一带登陆;或者穿过琉球群岛,在江、浙沿海登陆。这条路径的台风常常侵袭我国大陆,对华东、华南均有很大的影响,所以有人称之为“登陆型台风路径”。例如今年利奇马超强台风在温岭登陆后,很快沿华东转向北行,给浙江、上海、江苏、山东、辽宁等省造成极大损失。

台风常年移动路径有三类:

台风特点

台风“烟花”结构对称,云系紧密厚实,台风眼较明显。同时低层流入和高层流出条件好,利于台风发展增强 。多台风相互作用,路径复杂。台风块头大,影响范围广。登陆后陆上维持时间长,累计雨量大 。

热带气旋等级标准

含义

热带低压(TD) 底层中心附近最大平均风速10.8-17.1 米/秒,也即风力6-7 级

热带风暴(TS) 底层中心附近最大平均风速17.2-24.4 米/秒,也即风力8-9 级

强热带风暴(STS) 底层中心附近最大平均风速24.5-32.6 米/秒,也即风力10-11 级

台风(TY) 底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 米/秒,也即风力12-13 级

强台风(STY) 底层中心附近最大平均风速41.5-50.9 米/秒,也即风力14-15 级

超强台风(Super TY) 底层中心附近最大平均风速≥51.0 米/秒,也即风力16级或以上

台风会带来哪些灾害?

台风产生的灾害主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素引起。

强风:当台风的风力达到12级也就是33米/秒时,相当于每平方米要承受230公斤的压力。台风可以直接吹倒建筑物,拔起参天大树,毁坏农作物。

暴雨:台风是最强的暴雨天气系统之一,在台风经过的地区,一般能产生150毫米~300毫米降雨,少数台风能产生1000毫米以上的特大暴雨。1975年8月8日的7503号台风(“尼娜”)创造了多项中国大陆地区暴雨极值,并直接制造了河南“75.8”特大洪灾。

台风产生的灾害主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素引起

风暴潮:台风靠近时,其增水作用可使潮位猛涨,水浪排山倒海般向海岸压去。强台风的风暴潮能使沿海水位上升5~6米。若风暴潮与天文高潮位相遇,则容易造成海堤溃决,淹没城镇和农田,造成土地盐渍化等灾害。

但台风也有一些“贡献”:

解除干旱。对许多夏旱地区来说,台风会带来可观的救命降水,使庄稼得以正常生长。台风降水是我国江南、华南地区和东北诸省夏季雨量的主要来源。

水电站的源泉。台风带来的大量降水,会使大小水库蓄满雨水,水利发电机组能够正常运转。

带来夏季的凉爽。在酷热的日子里,台风来临,会带来凉风习习,降温消暑。

台风移动缓慢释疑

副热带高压位置偏北偏东,引导气流弱,大陆高压与副高之间形成鞍型场,对“烟花”路径互相牵制,是其移速缓慢,造成二次登陆时间一再推迟的原因 。

台风“烟花”的速度之所以这么慢,是因为它本身非常庞大,再加上背后的大尺度引导环流很慢,对它一直都存在着牵引力。这就好比你把一个高速旋转的圆盘放在流速很慢的水里,圆盘旋转速度也随之变慢。所以,这让台风“烟花”变得又大又笨重,不过也正因为如此,它才有了充分的时间来积攒能量。

5.12月超强台风影响南海历史罕见

今年第22号台风“雷伊”于12月13日在西太平洋生成,16日加强为超强台风,是历史上直接袭击我国南沙群岛的最强台风,也是影响南海最晚的超强台风,具有强度强、北上路径少见、大风影响范围广、风速大、致灾重等特点。“雷伊”在影响我国之前,以超强台风姿态横扫菲律宾,造成至少375人死亡、50余人失踪。

12月18日“雷伊”再次达到超强台风级

进入南海后,大部海域出现大风天气,南沙群岛、中沙群岛、海南岛东部沿海及近海出现8~10级阵风,部分岛礁阵风达12级以上,渚碧礁最大阵风达13级(41.4米/秒),还给华南中东部带来大到暴雨天气,有效缓和了旱情。

台风“雷伊”路径图

“雷伊”已成为1949年以来影响南沙群岛的最强台风与有气象记录以来影响南海最晚的超强台风。

超强台风(Super Typhoon),又称超级台风或超级强烈台风,中国气象局缩写SuperTY,香港地区天文台缩写SuperT.,美国联合台风警报中心缩写STY。超强台风是指底层中心附近最大平均风速≥51.0米/秒,也即16级或以上,这是西北太平洋热带气旋中最猛烈的分级,即低至接近中心最高持续风速115节,高至或超过185节。 这种风力,陆地少见,极具破坏力。在海上,海浪为逾14米或以上的极巨浪,漫天白沫,能见度极低的情况。故超强台风的风力明显更甚,其具有灾害性的破坏力。

首先要有足够广阔的热带洋面。

在台风形成之前,预先要有一个弱的热带涡旋存在。空气的上升运动是生成和维持台风的一个重要因素。

要有足够大的地球自转偏向力

在弱低压上方,高低空之间的风向风速差别要小。在这种情况下,上下空气柱一致行动,高层空气中热量容易积聚,从而增暖。气旋一旦生成,在摩擦层以上的环境气流将沿等压线流动,高层增暖作用也就能进一步完成。

超强台风的形成条件

冬季里出现超强台风是否正常?

冬季里的超强台风并不罕见,大数据统计,从1949年到2020年,12月份在西北太平洋及南海共生成110个台风,其中超强台风就达到21个,占比和强热带风暴并列第一多。因为通常到了12月,副热带高压南落,台风生成的区域也偏南,海温以及各种条件都是比较有利于台风生成并加强。

但今年副热带高压位置比常年偏西偏强,在其引导下,“雷伊”靠近我国华南沿海,给广东、福建等地带来台风雨,这在常年12月是比较少见的。

1月6日至8日中东部受寒潮天气影响,大部地区出现6~12℃的降温,局地超过12℃;内蒙古中东部、东北地区南部、华北大部、黄淮、江淮等地部分地区出现6~8级阵风,局地9~10级;辽宁大连、山东半岛等地出现中到大雪,局地暴雪;北京、河北、山东、山西等省市50余县市最低气温突破或达到建站以来历史极值。北京大部地区最低气温在-24~-18℃,南郊观象台最低气温达-19.6℃,为1951年以来第三低。

6.1月中东部2月北方出现极端冷暖转换

1月6日至8日全国最大过程降温分布图

2月全国平均气温较常年同期偏高2.9℃,为1961年以来历史同期最高,有787个县市日最高气温突破有气象记录以来冬季历史极值。2月18日至21日,我国大部地区气温回升,华北、黄淮、江淮等地增温迅猛。21日,北京南部、河北中南部、陕西关中、山东北部和西部、河南及以南大部地区日最高气温升至25~29℃,河南西峡达30℃;北京最高气温达25.6℃、石家庄27.3℃、郑州28.3℃、济南25.6℃。极端暖事件给北京冬奥会测试赛带来了较大挑战。

2月全国极端暖事件分布图

根本原因是全球变暖加剧了气候系统的不稳定性。

极端冷暖事件频繁发生且强度增大或已成为新常态,特别是大范围极端天气事件给生产生活带来严重影响,更需要重视并加强防范和应对

全球气候变暖的原因

自然原因:地球正处于气温较高的间冰期

人为原因:

人类燃烧大量矿物燃料,排放CO2等温室气体;

砍伐森林等造成植物对CO2吸收的减少;

氟氯烃化合物等温室气体增多。

全球气候变暖

洋流:风海流减弱

冻土(永冻土变薄)、冰川融化,雪线上升

河流:流量短期增多,长期减少

交通:北极航道通航时间变长

农业:积温+蒸发;作物分布向高纬扩展;春耕播种提前

地貌:海岸侵蚀加剧,三角洲后退

自然灾害:洪涝、干旱、风暴潮加剧

大气:极端异常天气增多;温带夏季变长,冬季变短

植被:山地林线上升;自然带分布向高纬扩展

应对全球变暖的措施

减少碳排放(减排),如降低能耗、使用清洁能源、改善产业结构,征收碳税,倡导节约消费等;

增加碳汇(增汇,即吸收碳排放)如减少森林破坏、植树造林、将二氧化碳封存在地下或海洋等;

提高适应能力,如采取预防措施、建设防御水旱灾害的水利工程、节约用水、开展灾害保险业务、改种高热量资源需求的作物类型或品种等;

改进公共卫生基础设施,建立气候变化诱发疾病预警系统等;

加强国际合作。

《巴黎协定》

《巴黎协定》实施后冲击最大的产业是高耗能产业,如钢铁、化学。

美国退出《巴黎协定》的行为,违背可持续发展的①公平性原则;②共同性原则。

《巴黎协定》主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内,并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。

7.入秋后频繁遭遇强寒潮天气

入秋以来冷空气活动频繁,我国共发生11次冷空气过程,其中6次达寒潮天气标准。11月4日至9日为一次全国型寒潮天气,具有降温幅度大、雨雪范围广、极端性强、影响大等特点,其综合强度指数位居历史第四。全国有429个县市达到或超过极端日降温阈值,其中116个达到或超过历史极值。

11月4日至9日全国最大过程降温幅度分布图

寒潮给我国大部地区的农业、交通、电力等造成较大影响;低温雨雪冰冻天气致使内蒙古、辽宁、吉林、甘肃、山西、河北、宁夏、湖北及湖南等9省(区)56个县(市、区)秋收秋种、设施农业、在田作物、渔业等受到不利影响;北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西9省(市)共计至少184个路段公路封闭;北京首都机场和大兴机场分别31次航班取消和25次航班延误;京津城际、京沪高铁、津秦高铁、津保客专部分列车晚点或停运;沈阳、长春、天津、济南等多地中小学停课;黑龙江约84万户停电,河南平顶山、三门峡、洛阳、郑州等地出现短时输电线路故障。12月23日至26日,我国中东部又经历一次寒潮天气,贵州和湖南部分地区出现大到暴雪,积雪深度达10~20厘米,贵州南部、湖南南部、广西东北部等局地出现冻雨。

寒潮及其发生的原因

(1)发生时间:______________季节。

(2)表现:______________入侵,造成剧烈______________,伴有______________、______________、雨雪等天气。

(3)成因:冬半年,______________地区因气温很低形成的密度较大的冷气团从源地向______________移动形成。

冬春

强冷空气

降温

大风

冻害

高纬度

较低纬度

寒潮的危害

大风

急剧降温

电

信、电力中断

霜

冻

寒潮的“功”与“过”

寒潮会给人类带来很大的危害,但并不是“有百害而无一利”,具体如下。

8.龙卷多发 强对流天气致灾严重

今年以来,我国共发生47次区域性强对流天气过程,首发时间(3月30日至31日)较常年偏晚15天,末次(10月2日至4日)较常年偏晚16天;出现龙卷天气至少有39次,其中中等强度以上达16次,均多于常年,且北方地区偏多、华南地区偏弱。

今年全国16次中等强度以上龙卷发生分布图

4月30日,江苏沿江及其以北大部地区遭受大风、冰雹等强对流天气袭击,南通沿海最大风速达47.9米/秒。5月14日,江苏苏州与浙江嘉兴交界附近、湖北武汉市蔡甸区在2小时内先后出现强龙卷天气,最大风力都达17级以上,并造成重大人员伤亡;6月1日傍晚黑龙江省尚志市和阿城区出现龙卷(最大风力分别达17级以上和15级以上),6月25日下午内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗出现强龙卷。7月10日至14日,京津冀鲁豫的部分地区出现小时雨量50~80毫米、局地超过120毫米的强降水,并伴有局地10~11级的雷暴大风。7月20日河南开封通许出现龙卷,21日河北保定清苑区部分地区出现极端风雹天气,东闾乡遭受龙卷风。10月2日至4日,辽宁出现历史同期罕见的强风雹及大暴雨天气,大连、鞍山、本溪、丹东、营口、铁岭、葫芦岛地区局部出现冰雹。

出现时段:春夏季节

龙卷风

本质:气旋或低压系统

形成过程:湿热气团强烈抬升,产生了携带正电荷的云团。一旦正电荷在云团局部大量积聚,吸引携带负电荷的地面大气急速上升,在地面就形成小范围的超强低气压,带动汇聚的气流高速旋转,形成龙卷风

分布:美国中西部最多,中国江苏最多

危害:破坏力大,对生命财产威胁大

防御措施:跟踪监测;人员低洼地躲避;加固基础设施

本质

气旋或低压系统

龙卷风最显著的特征是漏斗云,就是从云层中深下来的像漏斗一样的乌云。可以在地面上看到龙卷风的形状。

龙卷风形成过程

在春、秋季节,北美大陆中部平原地区,正是北方冷空气与南方暖空气相互对流、交汇的时期,(湿热)空气受热抬升;湿热空气抬升过程中,水汽凝结,释放热量,加热并进一步抬升空气;地转偏向力的作用持续作用,最终高速旋转起来。

9.3月遭遇10年来最强沙尘天气

今年我国的沙尘天气具有发生时间早、强度强、影响范围广等特点。首发时间(1月10日)较2000-2020年平均值偏早35天,为2002年以来最早;强沙尘暴过程次数(2次)为2000年以来最多,且均出现在3月份。

3月14日至17日沙尘实况图

3月13日至18日强沙尘暴过程为近10年来最强,北方多地PM10峰值浓度超过5000微克/立方米,北京PM10最大浓度超过7000微克/立方米,最低能见度500~800米;西北地区、华北、东北地区及内蒙古等地出现6~8级阵风,部分地区9~10级,内蒙古中东部、新疆北部局地达11~12级;沙尘天气波及17个省(区、市),影响面积超过380万平方公里,沙尘暴面积超过100万平方公里。

风云四号A星于3月15日监测的沙尘天气

3月27日至29日的强沙尘暴过程中,内蒙古、华北及辽宁、山东等地PM10最大浓度超过2000微克/立方米;北京PM10最大浓度超过3000微克/立方米。内蒙古、华北东部等地出现6~8级阵风,部分地区9~10级,内蒙古中部局地达11级,沙尘天气影响面积超过270万平方公里,沙尘暴面积26万平方公里。沙尘天气对我国交通运输、群众生活生产等造成较大影响。

沙尘暴

沙尘暴是沙暴(sand storm)和尘暴(dust storm)的总称,是荒漠化的标志。是指强风从地面卷起大量沙尘,使水平能见度小于1千米,具有突发性和持续时间较短特点的概率小危害大的灾害性天气现象。其中沙暴是指大风把大量沙粒吹入近地层所形成的挟沙风暴;尘暴则是大风把大量尘埃及其他细颗粒物卷入高空所形成的风暴。

沙尘暴的成因

1、自然因素

(1)地面上的沙尘物质。它是形成沙尘暴的物质基础。

(2)大风。这是沙尘暴形成的动力基础,也是沙尘暴能够长距离输送的动力保证。

( 3 )不稳定的空气状态。这是重要的局地热力条件。沙尘暴多发生于午后傍晚说明了局地热力条件的重要性。

2、人为因素:人为过度放牧、滥伐森林植被,工矿交通建设尤其是人为过度垦荒破坏地面植被,扰动地面结构,形成大面积沙漠化土地,直接加速了沙尘暴的形成和发育。

北方为什么那么多沙尘暴

03

厄尔尼诺年,沙尘暴较少

02

起沙条件主要为北方的强冷空气南下与蒙古气旋交汇,上升气流卷起沙墙

01

此次沙尘的主要沙源地是蒙古国

04

拉尼娜年,沙尘天气显著增多,强度大

沙尘暴的危害:

沙埋(埋压农田、村庄、工矿、铁路、公路、水源)。

02

风蚀(土壤肥力下降)、大风袭击(毁坏房屋、刮翻火车、摧毁电杆,造成人、畜伤亡)。

01

影响生产生活(交通出行与安全、室外作业等)。

04

污染大气环境(沙石、浮沉弥漫,空气浑浊,危害人体健康)。

03

沙尘暴防御措施:

1

开展宣传教育,提高环保意识。

2

建立风沙灾害的监测、预报体系。

3

因地制宜开展退耕还林还草,植树造林种草。

4

设置沙障。

5

改善干旱的生态环境。

沙尘暴有以下几点好处:

可以增加降尘区的土壤肥力。

沙尘暴将地表土层物质带走,使当地土壤肥力下降,但是在降尘区域可以增加土壤肥力。

可以减轻东亚酸雨。

几年前,日本的《朝日新闻》以《黄沙,中国来的恩惠》为题大幅报道了一项研究成果。科学家发现,沙尘暴所携带的碱性沙尘可以中和大气中的工业污染排出的酸性物质,大大降低酸雨的酸性。沙尘暴不仅使我国北方得以免受酸雨之苦,而且对韩日两国的酸雨也起到了显著的抑制作用。

为海洋鱼类提供饵料。

沙尘暴飘飘洒洒到了海洋上空降落,那么有机质就为海洋鱼类带来了饵料。

营造了美丽的夏威夷(海岛)。

可以说没有沙尘暴就没有美丽的夏威夷。造就夏威夷最初的养料来自遥远的欧亚大陆内部,两地相隔万里,普通的风无法把内陆的尘埃吹到这么遥远的地方,是沙尘暴,把细小却包含养分的尘土携上3000米高空,穿越大洋,播种一般把它们撒下来。为海岛生物生长提供了有机质,才使夏威夷变得如此美丽。

10.风云气象卫星家族新增两名成员

今年6月3日和7月5日,我国成功发射两颗风云气象卫星。风云四号B星作为新一代风云静止轨道业务星的首发星,全面加强光谱覆盖能力和空间分辨率,新增的快速成像仪在世界上首次实现了高轨一分钟间隔持续观测,最高空间分辨率达到250米,为建党百年庆典和十四届全运会等重大活动、“21.7”河南特大暴雨监测等提供气象服务保障。

风云四号B星静止轨道辐射成像仪第一幅彩色合成图像

风云三号黎明星(FY-3E)作为全球首颗民用晨昏轨道气象卫星,发展和完善了我国气象卫星观测业务体系,使我国成为国际上首个拥有晨昏、上午、下午三星组网观测能力的国家,填补了国际晨昏轨道气象卫星技术空白,增强了“看海洋”、“看太阳”能力。多种卫星大气掩星探测仪资料已在中国气象局全球同化预报系统中业务应用,全球洋面风产品在汛期台风监测中发挥了作用。今年是太阳进入第25活动周的第一年,太阳活动进入相对活跃阶段,我国首次实现了从太阳爆发到地球空间环境响应“全过程”的自主监测,不仅及时“捕捉”到了耀斑的爆发,而且还探测到了地球空间环境中粒子、磁场、极光、大气密度等多种关键要素的暴时变化,为我国空间探测、载人航天以及卫星在轨、星地通讯等重要活动提供空间天气预警预报服务。

2021年度地理热点解读

仲强创作

从高中地理解读

2021年中国十大天气气候事件

2021年中国十大天气气候事件

北方降水偏多 居历史第二

“21.7”河南特大暴雨创大陆小时气象观测纪录

华南阶段性气象干旱造成严重影响

台风“烟花”长时间陆上滞留破纪录

12月超强台风影响南海历史罕见

1月中东部2月北方出现极端冷暖转换

入秋后频繁遭遇强寒潮天气

龙卷多发 强对流天气致灾严重

3月遭遇10年来最强沙尘天气

风云气象卫星家族新增两名成员

1 .北方降水偏多 居历史第二

今年我国北方平均降水量达697.9毫米,较常年偏多40.3%,为历史第二多,仅次于1964年。京津冀晋豫陕等6省(市)降水量均达1961年以来历史最多。夏秋季降水多导致北方多地出现严重汛情。6月中旬内蒙古东北部和黑龙江西部连续降雨致水位上涨迅速,嫩江形成2021年1号洪水;华北雨季开始早、结束晚,雨量偏多1倍。7月15至18日,北方强降水致多地河道水位持续上涨,海河流域北易水河洪峰流量达536立方米/秒,为1963年以来最大洪水。

8月下旬,北京密云水库蓄水量突破了1994年以来最高纪录。秋季,黄河出现严重汛情,9月下旬至10月上旬出现3个编号洪水,支流渭河发生1935年有实测资料以来同期最大洪水,伊洛河、沁河发生1950年有实测资料以来同期最大洪水。10月2日至7日,山西出现了有气象记录以来最强秋汛,37条河流发生洪水,公路、铁路运行受到影响,山西平遥古城墙局部坍塌。10月6日至7日,陕西受持续降雨影响,有21条河流31站出现洪峰37次,其中有11条河流13站出现超警戒洪峰16次;西安全运会创下历次全运会雨日最多、累计雨量最大纪录。

夏季河南出现极端强降水,是处于主汛期中,受副热带高压、台风、地形等多种因素共同影响。

秋季以来北方降水异常偏多,主要是受到持续偏北的西太平洋副热带高压和中高纬度冷空气活动的共同作用,来自西北太平洋的东南暖湿气流和来自印度洋的西南暖湿气流异常强盛,为北方持续降水提供了充沛水汽条件。副热带高压控制下的南方大部则“热气腾腾”。

这与副热带高压的异常有很大关系。6月强降水主要出现在南方,到了7月,副热带高压北抬要偏早于常年同期,且强度偏强,其外围引导的东南暖湿气流输送至北方,导致华北雨季提前开启。由于副热带高压偏北偏强,配合高空槽东移以及低层的低涡系统等原因,导致北方出现两次特强降水过程。

一是在监测预警方面,加强对极端气象灾害的综合监测系统建设,提高预测预报能力和预警信息发布能力,做到监测精密、预报精准、服务精细;

二是在信息管理方面,加强灾害管理全过程的信息获取、传播、利用和反馈,提高灾害管理的效率和决策科学性,有效运用人力、物力、财力;

三是在灾害风险管理措施方面,需立足防灾、备灾、减灾、救灾、重建的灾害管理过程,改善极端气象灾害的孕灾环境,降低承灾体的暴露度和脆弱性,增强承灾体的适应性和减灾能力,提高对各类极端气象灾害潜在不利影响的应对能力。具体到应对暴雨洪涝灾害,要进一步完善防汛抢险救灾各环节的机制和流程,加大提防险段、病险水库、城市排水防涝设施等的巡查力度,做好隐患排查及修复工作;

四是需要进一步提高社会各界防灾减灾的意识,增加公众的防灾减灾知识和技能。

北方降水偏多的应对措施以及给我们的启示:

2.“21.7”河南特大暴雨创大陆小时气象观测纪录

2021年7月17日至24日,河南多地出现破纪录极端强降水事件,具有过程累计雨量大、强降水范围广、降水极端性强、短时强降水时段集中且持续时间长的特征。河南有39个县市累计降水量达年降水量的一半,其中郑州、辉县、淇县等10个县市超过常年的年降水量。累计雨量超过250毫米的覆盖面积占河南国土面积的32.8%。1小时最大雨强(郑州,201.9毫米)超过“75.8”暴雨(河南林庄,198.5毫米),创下中国大陆小时气象观测降雨量新纪录;郑州等19个县市日降水量突破历史极值;32个县市连续3日降水量突破历史极值。

暴雨导致郑州、鹤壁、新乡、安阳等城市发生严重内涝,城市运行大面积中断,造成重大人员伤亡和巨大经济损失,给农业生产带来不利影响;8座大型水库及39座中型水库超汛限水位,郑州市常庄水库、郭家咀水库及贾鲁河、伊河等多处工程出现险情。

雨量等级标准

12小时内 24小时内

小雨 0.1 - 4.9mm 0.1 - 9.9mm

中雨 5.0~14.9mm 10.0~24.9mm

大雨 15.0~29.9mm 25.0~49.9mm

暴雨 30.0~69.9mm 50.0~99.9mm

大暴雨 70.0~139.9mm 100.0~249.9mm

特大暴雨 大于等于140.0mm 大于等于250.0mm

此次降水过程有什么样的特点?

一是持续时间长。7月17日开始,河南省西部、中西部地区连续四天出现大范围强降水天气,并且强降水仍将持续。

二是累积雨量大。全省平均降雨量113.5毫米,郑州、焦作、新乡平均降水量分别为:357毫米、210.6毫米、194.5毫米。最大降水量出现在荥阳市环翠峪728.0毫米。

三是强降水范围广。全省共有4098个雨量站降水量超过50毫米,大于100毫米的有1923个,大于250毫米的有606个。

四是强降水时段集中。强降水时段主要从18日夜间开始,北部、中部、西部地区普降暴雨、大暴雨,局地特大暴雨。

五是具有极端性。嵩山、偃师、新密、伊川、登封等5个站点突破建站以来日降水量历史极值。嵩山、巩义、新密、偃师、登封等5个站点突破建站以来3 日累计降水量历史极值。

郑州及河南暴雨的原因:

一是大气环流形势稳定。西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区,导致两者之间的低值天气系统在黄淮地区停滞少动,造成河南中西部长时间出现降水天气。

二是水汽条件充沛。7月中旬河南处于副高边缘,对流不稳定能量充足,18日西太平洋有台风“烟花”生成并向我国靠近。受台风外围和副高南侧的偏东气流引导,大量水汽向我国内陆地区输送,为河南强降雨提供了充沛的水汽来源,降水效率高。

三是地形降水效应显著。受深厚的偏东风急流及低涡切变天气系统影响,加之河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流起到抬升辐合效应,强降水区在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动,地形迎风坡前降水增幅明显。

四是对流“列车效应”明显。在稳定天气形势下,中小尺度对流反复在伏牛山前地区发展并向郑州方向移动,形成“列车效应”,导致降水强度大、维持时间长,引起局地极端强降水。

所谓列车效应,相当于列车一节节车厢经过时,会给站在铁轨边上的人带来巨大的震撼。一串串对流云就相当于一节节车厢,每个对流单位都能产生短时强降水,。当多个对流系统依次经过某个地区上空,它的降水量就会累计起来,达到一个惊人的地步,长时间的大暴雨或者特大暴雨就这么产生了。

河南省强降雨可能会造成哪些危害呢?

首先可能造成山体滑坡、道路塌方等地质灾害,河堤、水库溃坝。房屋、围墙倒塌,通信、供电、供水等都将面临困难,对人们生活造成很大的影响。

另外,还有一点非常重要,就是可能会造成的交通中断,公路、铁路、航班都会受到不同程度的影响。我国两条铁路大动脉京广铁路和陇海铁路在河南交汇,河南17个地级市(不含济源市)中,有12个位于陇海铁路或京广铁路沿线,如京广铁路线上的安阳、鹤壁、新乡、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳,陇海铁路线上的三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘。郑州的交通中断,可能会导致京广大动脉中断,对全国的影响尤为巨大。

3.华南阶段性气象干旱造成严重影响

今年华南地区降水量偏少17%,为2004年以来最少,阶段性气象干旱特点突出。1月至2月上旬,华南出现中度以上气象干旱,2月中旬至3月中旬,伴随华南地区大范围降水过程,气象干旱基本解除;3月下旬开始,中等强度以上气象干旱再次出现并持续至10月初,10月上半月受台风“狮子山”和“圆规”的影响,华南出现暴雨到大暴雨降水,气象干旱缓解。11月至12月上旬末,华南大部地区降水偏少,地区气象干旱又有所露头;12月下旬初台风“雷伊”给华南中东部带来降水,气象干旱缓和。气象干旱的频繁发生致使华南土壤墒情低,江河水位下降,山塘水库干涸,对农业生产、森林防火、生活生产等产生了不利影响,珠江口出现咸潮,影响对港供水和电网安全等。

2021年1月1日至12月28日华南降水量距平百分率分布图

今年华南地区中等以上干旱面积演变

云南1月至5月温高雨少,大部也出现持续的气象干旱。台湾遭遇了56年来最严重旱情,由于去年秋季至今年3月,降水持续偏少,4月上中旬21座主要水库中有5座出水量下降到10%以下,台中德基水库蓄水量已跌破5%,多地因缺水采取“供5停2”的措施,农作物灌溉和工业用水、民众生活等受到严重影响。

华南:春旱.副高控制,降水少.

西南:冬春连旱.降水少;喀斯特地貌,地表水缺乏.

防旱措施

兴修水利,搞好农田基本建设

深耕改土,增强土壤蓄水能力

选育抗旱品种,提高抗旱能力

绿化荒坡隙地,改善生态环境

华南地区的降水与热带太平洋的海洋温度有着密切的关系。

当热带太平洋中东部的海洋温度在冬季发生异常增暖(厄尔尼诺事件)或降温(拉尼娜事件)时,次年春天我国南方地区降水会对应有显著的增加或减少。

有关专家指出,热带太平洋中东部的异常冷海温会通过海洋和大气相互作用的过程,导致在西北太平洋的菲律宾海—南海地区上空出现一个异常的气旋式环流。这样的一个气旋式环流会使我国南方陆地上空大气中的水汽减少,这正是导致南方地区2020年冬天到2021年春天期间降水整体偏少的重要原因。

4.台风“烟花”长时间陆上滞留破纪录

今年在西北太平洋和南海共生成22个台风,其中有5个登陆我国,生成和登陆台风数均较常年偏少。第6号台风“烟花”于7月25日和26日两次登陆浙江,为1949年有气象记录以来首个在浙江省内两次登陆的台风。

在西北太平洋上,中心附近最大风力在12级以上的热带气旋,称为台风。

在印度洋和大西洋、加勒比海、北太平洋东部又称为飓风。

台风:形成在 海面温度在26℃以上的广阔海面上,是一种强烈发展的热带气旋。

热带和副热带

A B C

台风 结构

天气

台风眼

漩涡风雨区

外围大风区

盛行下沉气流,天气晴朗,平静无风少云干暖

强烈的上升气流,最强狂风暴雨区

由外向内云增多增厚,气压下降,温度增加,风力加强

一、台风的概念

二、台风的结构:

台风的结构

台风一般可分为外围大风区、旋涡风雨区和台风中心(台风眼)三部分。

外围大风区:为螺旋云带,通常只下点阵雨,风有时候比较大,也称为“大风区”,范围大约400~1000km。

旋涡风雨区:为涡旋区,也叫“云墙区”,它由一些高大的对流云组成,台风的暴雨和最大风力就在这一区域里。其直径一般为200公里,有时可达400公里区,危害最大。

台风中心:也称为“台风眼区”,其直径一般为10-100km,绝大多数呈圆形,风很小,云也不多,有时甚至可以看到太阳。

台风的形成

台风的形成需要具备三个条件:

热力条件:比较高的温度(海洋的温度至少要保持26摄氏度以上);

水汽条件:源源不断的充沛的水汽;

动力条件:南北两半球信风相遇的激荡处,垂直方向上

空气强烈辐合上升,水平方向上强烈受地转偏向力作用。

台风警报中,为什么说“台风中心附近最大风力”,而不说“台风中心最大风力”

台风眼的周围是宽十几米的云墙区,在此空气急速旋转,是台风中天气最恶劣的地区,凡摧毁性的大风、暴雨均集中于此,成为破坏力最强的地带,而台风眼天气晴朗、平静无风、少云、干暖。

台风的形成需要具备三个条件:热力条件、水汽条件、动力条件,而赤道地区地转偏向力很小,所以不易生成台风。

1.为什么在赤道的海洋上不会生成台风

高纬度的海洋上因为纬度较高,海面得到的太阳辐射能量较少,水温较低,无法为台风的生成提供足够的能量。

为什么在高纬度的海洋上也不会生成台风

台风登陆后会逐渐减弱还是逐渐增强

台风登陆后因陆地表面地形起伏不平,摩擦力大,空气涡旋会逐渐减弱,最终消失。

烟花

热带低压

副高

“烟花”实况(风云4A)

FY-4A卫星云图动画(7月22日05时)

今年第6号台风“烟花”(强台风级)09时位于浙江温岭市东南方向700公里(距离上海约901公里),即北纬23.5度、东经125.8度,中心附近最大风力14级(42米/秒),中心最低气压955百帕。

2021年第6号台风“烟花”路径图

“烟花”移动速度慢,在我国陆上滞留时间长达95小时,为1949年以来最长;累计雨量大,单点最大累计雨量超1000毫米;影响范围广,先后影响浙江、上海、江苏、安徽、山东、河南、河北、天津、北京、辽宁等10省(市),50毫米及以上累计雨量覆盖面积达35.2万平方公里;综合强度强,风雨综合强度指数位列1961年以来第13位高,但灾害损失较轻。

影响台风移动路径的因素

地转偏向力

下垫面的状况

副高的位置

盛行风

转向路径:台风在菲律宾以东海面先向西北方向移动,以后转向东北,呈抛物线状,是最多见的路径,如果台风在远海转向,主要袭击日本或在海上消失;如台风在近海转向,大多向东北方向移动,影响朝鲜,但有一小部分在北上的后期会折向西北行,登陆于我国辽鲁沿海。

西移路径:台风从菲律宾以东海面一直向西移动,经我国南海,在华南沿海和海南岛、越南沿海一带登陆,主要影响我国华南地区。

西北移路径:台风自菲律宾以东海面向西北方向移动,横穿我国台湾和台湾海峡,在闽、粤一带登陆;或者穿过琉球群岛,在江、浙沿海登陆。这条路径的台风常常侵袭我国大陆,对华东、华南均有很大的影响,所以有人称之为“登陆型台风路径”。例如今年利奇马超强台风在温岭登陆后,很快沿华东转向北行,给浙江、上海、江苏、山东、辽宁等省造成极大损失。

台风常年移动路径有三类:

台风特点

台风“烟花”结构对称,云系紧密厚实,台风眼较明显。同时低层流入和高层流出条件好,利于台风发展增强 。多台风相互作用,路径复杂。台风块头大,影响范围广。登陆后陆上维持时间长,累计雨量大 。

热带气旋等级标准

含义

热带低压(TD) 底层中心附近最大平均风速10.8-17.1 米/秒,也即风力6-7 级

热带风暴(TS) 底层中心附近最大平均风速17.2-24.4 米/秒,也即风力8-9 级

强热带风暴(STS) 底层中心附近最大平均风速24.5-32.6 米/秒,也即风力10-11 级

台风(TY) 底层中心附近最大平均风速32.7-41.4 米/秒,也即风力12-13 级

强台风(STY) 底层中心附近最大平均风速41.5-50.9 米/秒,也即风力14-15 级

超强台风(Super TY) 底层中心附近最大平均风速≥51.0 米/秒,也即风力16级或以上

台风会带来哪些灾害?

台风产生的灾害主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素引起。

强风:当台风的风力达到12级也就是33米/秒时,相当于每平方米要承受230公斤的压力。台风可以直接吹倒建筑物,拔起参天大树,毁坏农作物。

暴雨:台风是最强的暴雨天气系统之一,在台风经过的地区,一般能产生150毫米~300毫米降雨,少数台风能产生1000毫米以上的特大暴雨。1975年8月8日的7503号台风(“尼娜”)创造了多项中国大陆地区暴雨极值,并直接制造了河南“75.8”特大洪灾。

台风产生的灾害主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素引起

风暴潮:台风靠近时,其增水作用可使潮位猛涨,水浪排山倒海般向海岸压去。强台风的风暴潮能使沿海水位上升5~6米。若风暴潮与天文高潮位相遇,则容易造成海堤溃决,淹没城镇和农田,造成土地盐渍化等灾害。

但台风也有一些“贡献”:

解除干旱。对许多夏旱地区来说,台风会带来可观的救命降水,使庄稼得以正常生长。台风降水是我国江南、华南地区和东北诸省夏季雨量的主要来源。

水电站的源泉。台风带来的大量降水,会使大小水库蓄满雨水,水利发电机组能够正常运转。

带来夏季的凉爽。在酷热的日子里,台风来临,会带来凉风习习,降温消暑。

台风移动缓慢释疑

副热带高压位置偏北偏东,引导气流弱,大陆高压与副高之间形成鞍型场,对“烟花”路径互相牵制,是其移速缓慢,造成二次登陆时间一再推迟的原因 。

台风“烟花”的速度之所以这么慢,是因为它本身非常庞大,再加上背后的大尺度引导环流很慢,对它一直都存在着牵引力。这就好比你把一个高速旋转的圆盘放在流速很慢的水里,圆盘旋转速度也随之变慢。所以,这让台风“烟花”变得又大又笨重,不过也正因为如此,它才有了充分的时间来积攒能量。

5.12月超强台风影响南海历史罕见

今年第22号台风“雷伊”于12月13日在西太平洋生成,16日加强为超强台风,是历史上直接袭击我国南沙群岛的最强台风,也是影响南海最晚的超强台风,具有强度强、北上路径少见、大风影响范围广、风速大、致灾重等特点。“雷伊”在影响我国之前,以超强台风姿态横扫菲律宾,造成至少375人死亡、50余人失踪。

12月18日“雷伊”再次达到超强台风级

进入南海后,大部海域出现大风天气,南沙群岛、中沙群岛、海南岛东部沿海及近海出现8~10级阵风,部分岛礁阵风达12级以上,渚碧礁最大阵风达13级(41.4米/秒),还给华南中东部带来大到暴雨天气,有效缓和了旱情。

台风“雷伊”路径图

“雷伊”已成为1949年以来影响南沙群岛的最强台风与有气象记录以来影响南海最晚的超强台风。

超强台风(Super Typhoon),又称超级台风或超级强烈台风,中国气象局缩写SuperTY,香港地区天文台缩写SuperT.,美国联合台风警报中心缩写STY。超强台风是指底层中心附近最大平均风速≥51.0米/秒,也即16级或以上,这是西北太平洋热带气旋中最猛烈的分级,即低至接近中心最高持续风速115节,高至或超过185节。 这种风力,陆地少见,极具破坏力。在海上,海浪为逾14米或以上的极巨浪,漫天白沫,能见度极低的情况。故超强台风的风力明显更甚,其具有灾害性的破坏力。

首先要有足够广阔的热带洋面。

在台风形成之前,预先要有一个弱的热带涡旋存在。空气的上升运动是生成和维持台风的一个重要因素。

要有足够大的地球自转偏向力

在弱低压上方,高低空之间的风向风速差别要小。在这种情况下,上下空气柱一致行动,高层空气中热量容易积聚,从而增暖。气旋一旦生成,在摩擦层以上的环境气流将沿等压线流动,高层增暖作用也就能进一步完成。

超强台风的形成条件

冬季里出现超强台风是否正常?

冬季里的超强台风并不罕见,大数据统计,从1949年到2020年,12月份在西北太平洋及南海共生成110个台风,其中超强台风就达到21个,占比和强热带风暴并列第一多。因为通常到了12月,副热带高压南落,台风生成的区域也偏南,海温以及各种条件都是比较有利于台风生成并加强。

但今年副热带高压位置比常年偏西偏强,在其引导下,“雷伊”靠近我国华南沿海,给广东、福建等地带来台风雨,这在常年12月是比较少见的。

1月6日至8日中东部受寒潮天气影响,大部地区出现6~12℃的降温,局地超过12℃;内蒙古中东部、东北地区南部、华北大部、黄淮、江淮等地部分地区出现6~8级阵风,局地9~10级;辽宁大连、山东半岛等地出现中到大雪,局地暴雪;北京、河北、山东、山西等省市50余县市最低气温突破或达到建站以来历史极值。北京大部地区最低气温在-24~-18℃,南郊观象台最低气温达-19.6℃,为1951年以来第三低。

6.1月中东部2月北方出现极端冷暖转换

1月6日至8日全国最大过程降温分布图

2月全国平均气温较常年同期偏高2.9℃,为1961年以来历史同期最高,有787个县市日最高气温突破有气象记录以来冬季历史极值。2月18日至21日,我国大部地区气温回升,华北、黄淮、江淮等地增温迅猛。21日,北京南部、河北中南部、陕西关中、山东北部和西部、河南及以南大部地区日最高气温升至25~29℃,河南西峡达30℃;北京最高气温达25.6℃、石家庄27.3℃、郑州28.3℃、济南25.6℃。极端暖事件给北京冬奥会测试赛带来了较大挑战。

2月全国极端暖事件分布图

根本原因是全球变暖加剧了气候系统的不稳定性。

极端冷暖事件频繁发生且强度增大或已成为新常态,特别是大范围极端天气事件给生产生活带来严重影响,更需要重视并加强防范和应对

全球气候变暖的原因

自然原因:地球正处于气温较高的间冰期

人为原因:

人类燃烧大量矿物燃料,排放CO2等温室气体;

砍伐森林等造成植物对CO2吸收的减少;

氟氯烃化合物等温室气体增多。

全球气候变暖

洋流:风海流减弱

冻土(永冻土变薄)、冰川融化,雪线上升

河流:流量短期增多,长期减少

交通:北极航道通航时间变长

农业:积温+蒸发;作物分布向高纬扩展;春耕播种提前

地貌:海岸侵蚀加剧,三角洲后退

自然灾害:洪涝、干旱、风暴潮加剧

大气:极端异常天气增多;温带夏季变长,冬季变短

植被:山地林线上升;自然带分布向高纬扩展

应对全球变暖的措施

减少碳排放(减排),如降低能耗、使用清洁能源、改善产业结构,征收碳税,倡导节约消费等;

增加碳汇(增汇,即吸收碳排放)如减少森林破坏、植树造林、将二氧化碳封存在地下或海洋等;

提高适应能力,如采取预防措施、建设防御水旱灾害的水利工程、节约用水、开展灾害保险业务、改种高热量资源需求的作物类型或品种等;

改进公共卫生基础设施,建立气候变化诱发疾病预警系统等;

加强国际合作。

《巴黎协定》

《巴黎协定》实施后冲击最大的产业是高耗能产业,如钢铁、化学。

美国退出《巴黎协定》的行为,违背可持续发展的①公平性原则;②共同性原则。

《巴黎协定》主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内,并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。

7.入秋后频繁遭遇强寒潮天气

入秋以来冷空气活动频繁,我国共发生11次冷空气过程,其中6次达寒潮天气标准。11月4日至9日为一次全国型寒潮天气,具有降温幅度大、雨雪范围广、极端性强、影响大等特点,其综合强度指数位居历史第四。全国有429个县市达到或超过极端日降温阈值,其中116个达到或超过历史极值。

11月4日至9日全国最大过程降温幅度分布图

寒潮给我国大部地区的农业、交通、电力等造成较大影响;低温雨雪冰冻天气致使内蒙古、辽宁、吉林、甘肃、山西、河北、宁夏、湖北及湖南等9省(区)56个县(市、区)秋收秋种、设施农业、在田作物、渔业等受到不利影响;北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西9省(市)共计至少184个路段公路封闭;北京首都机场和大兴机场分别31次航班取消和25次航班延误;京津城际、京沪高铁、津秦高铁、津保客专部分列车晚点或停运;沈阳、长春、天津、济南等多地中小学停课;黑龙江约84万户停电,河南平顶山、三门峡、洛阳、郑州等地出现短时输电线路故障。12月23日至26日,我国中东部又经历一次寒潮天气,贵州和湖南部分地区出现大到暴雪,积雪深度达10~20厘米,贵州南部、湖南南部、广西东北部等局地出现冻雨。

寒潮及其发生的原因

(1)发生时间:______________季节。

(2)表现:______________入侵,造成剧烈______________,伴有______________、______________、雨雪等天气。

(3)成因:冬半年,______________地区因气温很低形成的密度较大的冷气团从源地向______________移动形成。

冬春

强冷空气

降温

大风

冻害

高纬度

较低纬度

寒潮的危害

大风

急剧降温

电

信、电力中断

霜

冻

寒潮的“功”与“过”

寒潮会给人类带来很大的危害,但并不是“有百害而无一利”,具体如下。

8.龙卷多发 强对流天气致灾严重

今年以来,我国共发生47次区域性强对流天气过程,首发时间(3月30日至31日)较常年偏晚15天,末次(10月2日至4日)较常年偏晚16天;出现龙卷天气至少有39次,其中中等强度以上达16次,均多于常年,且北方地区偏多、华南地区偏弱。

今年全国16次中等强度以上龙卷发生分布图

4月30日,江苏沿江及其以北大部地区遭受大风、冰雹等强对流天气袭击,南通沿海最大风速达47.9米/秒。5月14日,江苏苏州与浙江嘉兴交界附近、湖北武汉市蔡甸区在2小时内先后出现强龙卷天气,最大风力都达17级以上,并造成重大人员伤亡;6月1日傍晚黑龙江省尚志市和阿城区出现龙卷(最大风力分别达17级以上和15级以上),6月25日下午内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗出现强龙卷。7月10日至14日,京津冀鲁豫的部分地区出现小时雨量50~80毫米、局地超过120毫米的强降水,并伴有局地10~11级的雷暴大风。7月20日河南开封通许出现龙卷,21日河北保定清苑区部分地区出现极端风雹天气,东闾乡遭受龙卷风。10月2日至4日,辽宁出现历史同期罕见的强风雹及大暴雨天气,大连、鞍山、本溪、丹东、营口、铁岭、葫芦岛地区局部出现冰雹。

出现时段:春夏季节

龙卷风

本质:气旋或低压系统

形成过程:湿热气团强烈抬升,产生了携带正电荷的云团。一旦正电荷在云团局部大量积聚,吸引携带负电荷的地面大气急速上升,在地面就形成小范围的超强低气压,带动汇聚的气流高速旋转,形成龙卷风

分布:美国中西部最多,中国江苏最多

危害:破坏力大,对生命财产威胁大

防御措施:跟踪监测;人员低洼地躲避;加固基础设施

本质

气旋或低压系统

龙卷风最显著的特征是漏斗云,就是从云层中深下来的像漏斗一样的乌云。可以在地面上看到龙卷风的形状。

龙卷风形成过程

在春、秋季节,北美大陆中部平原地区,正是北方冷空气与南方暖空气相互对流、交汇的时期,(湿热)空气受热抬升;湿热空气抬升过程中,水汽凝结,释放热量,加热并进一步抬升空气;地转偏向力的作用持续作用,最终高速旋转起来。

9.3月遭遇10年来最强沙尘天气

今年我国的沙尘天气具有发生时间早、强度强、影响范围广等特点。首发时间(1月10日)较2000-2020年平均值偏早35天,为2002年以来最早;强沙尘暴过程次数(2次)为2000年以来最多,且均出现在3月份。

3月14日至17日沙尘实况图

3月13日至18日强沙尘暴过程为近10年来最强,北方多地PM10峰值浓度超过5000微克/立方米,北京PM10最大浓度超过7000微克/立方米,最低能见度500~800米;西北地区、华北、东北地区及内蒙古等地出现6~8级阵风,部分地区9~10级,内蒙古中东部、新疆北部局地达11~12级;沙尘天气波及17个省(区、市),影响面积超过380万平方公里,沙尘暴面积超过100万平方公里。

风云四号A星于3月15日监测的沙尘天气

3月27日至29日的强沙尘暴过程中,内蒙古、华北及辽宁、山东等地PM10最大浓度超过2000微克/立方米;北京PM10最大浓度超过3000微克/立方米。内蒙古、华北东部等地出现6~8级阵风,部分地区9~10级,内蒙古中部局地达11级,沙尘天气影响面积超过270万平方公里,沙尘暴面积26万平方公里。沙尘天气对我国交通运输、群众生活生产等造成较大影响。

沙尘暴

沙尘暴是沙暴(sand storm)和尘暴(dust storm)的总称,是荒漠化的标志。是指强风从地面卷起大量沙尘,使水平能见度小于1千米,具有突发性和持续时间较短特点的概率小危害大的灾害性天气现象。其中沙暴是指大风把大量沙粒吹入近地层所形成的挟沙风暴;尘暴则是大风把大量尘埃及其他细颗粒物卷入高空所形成的风暴。

沙尘暴的成因

1、自然因素

(1)地面上的沙尘物质。它是形成沙尘暴的物质基础。

(2)大风。这是沙尘暴形成的动力基础,也是沙尘暴能够长距离输送的动力保证。

( 3 )不稳定的空气状态。这是重要的局地热力条件。沙尘暴多发生于午后傍晚说明了局地热力条件的重要性。

2、人为因素:人为过度放牧、滥伐森林植被,工矿交通建设尤其是人为过度垦荒破坏地面植被,扰动地面结构,形成大面积沙漠化土地,直接加速了沙尘暴的形成和发育。

北方为什么那么多沙尘暴

03

厄尔尼诺年,沙尘暴较少

02

起沙条件主要为北方的强冷空气南下与蒙古气旋交汇,上升气流卷起沙墙

01

此次沙尘的主要沙源地是蒙古国

04

拉尼娜年,沙尘天气显著增多,强度大

沙尘暴的危害:

沙埋(埋压农田、村庄、工矿、铁路、公路、水源)。

02

风蚀(土壤肥力下降)、大风袭击(毁坏房屋、刮翻火车、摧毁电杆,造成人、畜伤亡)。

01

影响生产生活(交通出行与安全、室外作业等)。

04

污染大气环境(沙石、浮沉弥漫,空气浑浊,危害人体健康)。

03

沙尘暴防御措施:

1

开展宣传教育,提高环保意识。

2

建立风沙灾害的监测、预报体系。

3

因地制宜开展退耕还林还草,植树造林种草。

4

设置沙障。

5

改善干旱的生态环境。

沙尘暴有以下几点好处:

可以增加降尘区的土壤肥力。

沙尘暴将地表土层物质带走,使当地土壤肥力下降,但是在降尘区域可以增加土壤肥力。

可以减轻东亚酸雨。

几年前,日本的《朝日新闻》以《黄沙,中国来的恩惠》为题大幅报道了一项研究成果。科学家发现,沙尘暴所携带的碱性沙尘可以中和大气中的工业污染排出的酸性物质,大大降低酸雨的酸性。沙尘暴不仅使我国北方得以免受酸雨之苦,而且对韩日两国的酸雨也起到了显著的抑制作用。

为海洋鱼类提供饵料。

沙尘暴飘飘洒洒到了海洋上空降落,那么有机质就为海洋鱼类带来了饵料。

营造了美丽的夏威夷(海岛)。

可以说没有沙尘暴就没有美丽的夏威夷。造就夏威夷最初的养料来自遥远的欧亚大陆内部,两地相隔万里,普通的风无法把内陆的尘埃吹到这么遥远的地方,是沙尘暴,把细小却包含养分的尘土携上3000米高空,穿越大洋,播种一般把它们撒下来。为海岛生物生长提供了有机质,才使夏威夷变得如此美丽。

10.风云气象卫星家族新增两名成员

今年6月3日和7月5日,我国成功发射两颗风云气象卫星。风云四号B星作为新一代风云静止轨道业务星的首发星,全面加强光谱覆盖能力和空间分辨率,新增的快速成像仪在世界上首次实现了高轨一分钟间隔持续观测,最高空间分辨率达到250米,为建党百年庆典和十四届全运会等重大活动、“21.7”河南特大暴雨监测等提供气象服务保障。

风云四号B星静止轨道辐射成像仪第一幅彩色合成图像

风云三号黎明星(FY-3E)作为全球首颗民用晨昏轨道气象卫星,发展和完善了我国气象卫星观测业务体系,使我国成为国际上首个拥有晨昏、上午、下午三星组网观测能力的国家,填补了国际晨昏轨道气象卫星技术空白,增强了“看海洋”、“看太阳”能力。多种卫星大气掩星探测仪资料已在中国气象局全球同化预报系统中业务应用,全球洋面风产品在汛期台风监测中发挥了作用。今年是太阳进入第25活动周的第一年,太阳活动进入相对活跃阶段,我国首次实现了从太阳爆发到地球空间环境响应“全过程”的自主监测,不仅及时“捕捉”到了耀斑的爆发,而且还探测到了地球空间环境中粒子、磁场、极光、大气密度等多种关键要素的暴时变化,为我国空间探测、载人航天以及卫星在轨、星地通讯等重要活动提供空间天气预警预报服务。

同课章节目录