2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9《屈原列传》课件(97张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册9《屈原列传》课件(97张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 13:21:32 | ||

图片预览

文档简介

(共97张PPT)

课

文

导

入

看见屈原

掀起两千年来睫毛的尘土

我看见你了

我看见了祖国的单薄

摄进你纤瘦的身影

列强的铁骑

踏穿你圆睁的瞳孔

我看见你了

我看见你在沅湘舞剑

却怎么也舞不出凌厉的剑气

我看见你在汩罗咳血

染红了楚地的最后一抹夕阳……

我看见你了

郑袖没有看见

上官没有看见

怀王也没有看见

合上睫毛我泪流满面

而黄河的流波依旧浑浊

三闾大夫啊

我终于明白了

你为什么会去写诗!

我看见你在汩罗咳血

染红了楚地的最后一抹夕阳……

我看见你了

郑袖没有看见

上官没有看见

怀王也没有看见

合上睫毛我泪流满面

而黄河的流波依旧浑浊

三闾大夫啊

我终于明白了

你为什么会去写诗!

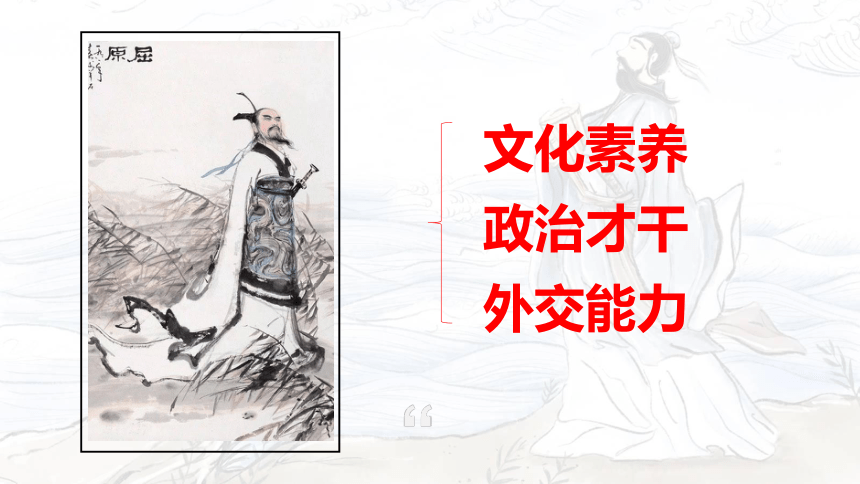

第1自然段主要介绍了屈原哪几个方面的才能?说明“王甚任之”。

第1段

文化素养

政治才干

外交能力

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

根本原因

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

怀王不再信任屈原

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

根本原因

第2段

1.屈原为什么创作《离骚》?

第3段

疾

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

忧愁

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

能无怨乎

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

盖自怨生也

忧愁

能无怨乎

2. 《离骚》写了些什么?创作的动机是什么?

可谓兼之矣

上称帝喾

下道齐桓

中述汤武

明道德之广崇

治乱之条贯

以刺世事

2. 《离骚》写了些什么?创作的动机是什么?

3. 《离骚》的创作风格是怎样的?

3. 《离骚》的创作风格是怎样的?

《离骚》的风格与屈原的人格是一脉相传的:

“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”

真可谓文如其人。

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

高度评价:

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

高度评价:

虽与日月争光可也

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

5. 读完课文的这一部分后,你懂得了司马迁为何替屈原作传了吗?

千古忠贤,途竟一辙

自况

第4段

第一次受骗:

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,孤立了楚国,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

第4段

第5段

第二次受骗:

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

第5段

第6、7段

第三次受骗 : 楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

第6、7段

【合作探讨】

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

【合作探讨】

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

②用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

②用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响。

③既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

第8段

第8段写“屈原既嫉之”,屈原痛恨的是什么事?表现了他怎样的信念和精神?

第8段

明确:

屈原痛恨的是怀王不听自己的劝阻,听从子兰之言入武关而中秦计,终至客死他乡一事。信念:眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国。精神:忠贞不渝的爱国精神。

第8段写“屈原既嫉之”,屈原痛恨的是什么事?表现了他怎样的信念和精神?

【合作探讨】

第8段中,作者议论的观点是什么?这对表现屈原有什么作用?

明确:

第8段中,作者以结语式的方式,指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。 作者通过议论,突出了屈原在楚国兴盛衰亡上举足轻重的作用。

文本常识积累 · 资料链接

渔父——古代文人的理想化身 渔即渔夫,泛指捕鱼的人,在文言文里还有一个专有词汇——渔父。“渔父”中的“父”同“甫”,是古代对老年男子的尊称;渔父即渔翁,是捕鱼的老人。渔父这个称谓最早出自《庄子·杂篇·渔父》篇名,此渔父是位智者,他与孔子师徒在杏坛偶遇,对孔子讥讽了一番,指斥儒家的思想,并借此阐述了“持守其真”、回归自然的主张。从此,渔父就有了几分高士色彩。

文本常识积累 · 资料链接

史籍上至少有两位这样的渔父。第一位是在汨罗江畔跟屈原相遇的渔父,他与屈原有一番人生对话,他离去时还作歌道:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”其高士风范端得很足。 第二位是在乌江边与项羽相逢的渔父,此渔父自报家门是乌江亭长,他力劝项羽渡江,说:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。”不料这番言辞竟然让项羽笑说:“天之亡我,我何渡为!”接着项羽力战自刎。真怀疑这位渔父是刘邦派来的高士。 除了这两位渔父,史上还有两位真正的高士渔父:姜子牙渭水直钩垂钓、愿者上钩的故事广为流传,因此他被称为最牛渔父;东汉渔父严子陵则是另一种风范,他拒绝了同学兼皇帝刘秀的征召,隐居富春江,终老林泉。

【合作探讨】

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

屈原的悲剧实际上是时代的悲剧,“清”者“醒”者必然是厄运。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

突出屈原的高贵品质:宁愿葬身鱼腹,也不同流合污,苟且偷生。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

志行高洁,宁死不屈

突出屈原的高贵品质:宁愿葬身鱼腹,也不同流合污,苟且偷生。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

讨论:

屈原为何选择“自沉”的解脱方式? 我们应如何看待屈原的“自沉”?

明确:楚怀王屡次疏远及小人使奸是屈原自沉的客观原因,他实在幽愤难解,所以自沉以求解脱。其次,屈原自沉也有他主观上的原因。他太热爱楚国,所以他不能像孔子那样周游列国以实现治国平天下的伟大抱负。他留恋生命,但当生命之中不可能得到香草美人之时,惟有死亡。死亡是对无意义生命的强烈否定,是对无聊生存的冷漠与藐视,惟有“自沉”才可以实现人生价值的肯定,达到对生存意义的高扬。

屈原在那举世混浊、众人皆醉的恶劣环境中,宁赴常流葬身鱼腹,决不以身之察察,受物之汶汶,也决不以皓皓之白,蒙世之温蠖地去死,他是以死明志。

①歌颂了他洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神。

②表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨,是对邪恶势力的强烈控诉。

③也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

但是我们应该看到:

①屈原的这种反抗终究是消极的。

②同时他这种孤芳自赏,傲世疾俗的思想感情,也反映了他轻视群众,脱离人民的阶级局限和时代局限,表现了他的“国无人莫我知兮”(《离骚》)的孤独感。

从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

第11段

明确:包括文学和政治两个方面

①屈原楚辞诗体后继有人,继承了他的文学主张,但“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

②将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

第12段

【合作探讨】

文章结尾太史公评论说“怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!”你如何看待司马迁的这种说法?

第12段

明确:①屈原王室贵族的身份决定了他不会“游诸侯”。春秋战国时期,人在本国不被重用而去异国帮助国君成就事业,尽展其才的现象较为常见(张仪),但屈原的身份决定了他与楚国血脉相连。 ② 屈原忠君爱国的思想和正直高洁的品行决定了他不会离开楚国。他眷顾楚国,系心怀王,不会像其他人那样去异国实现治国平天下的伟大抱负;而正道直行的人生选择、自身高洁的品性又使其不容于世。他宁可葬身鱼腹,失去生命,也绝不与世俗同流合污,最终以死明志,警醒世人。 ③太史公的评论表面上看是对屈原执着于楚国而自沉的人生选择有所不解,试图为他寻找另一条路途,实则为激愤之词,寓含着对屈原的深切赞美和叹惋之情。

屈原形象特征

【合作探讨】

请用关键词概括屈原一生经历的不同阶段,并结合文本深入思考原因,归纳其形象特征。

任

任

疏

任

疏

绌

任

疏

绌

迁

任

疏

绌

迁

沉

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

举世混浊众人皆醉保持高洁

屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。

【合作探讨】

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

【拓展探究】

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文末说他对屈原是“悲其志”。“悲”的是什么?

明确:一悲屈原受谗被疏,怀才不遇;二悲屈原心怀怨愤而作《离骚》;三悲屈原的忠言未被釆纳,以致怀王客死于秦;四悲屈原不为楚国所容,流放江南;五悲屈原蒙世温蠖,以死殉国;六悲屈原死后,“楚日以削”竟至亡国。

【拓展探究】

司马迁为什么悲其“志”?

明确:司马迁与屈原有相似的身世 :一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。 借他人酒杯,浇自己块垒

吴楚才、吴调侯《古文观止》:

“史公作屈原传,其文便似《离骚》,婉雅凄怆,使人读之,不禁叹欷欲绝。要之穷愁著书,史公与屈子,实有同心。宜其忧思唱叹,低回不置云。”

司马迁对屈原倾注了无限的感情,他们的遭遇相似,一个受到小人的排挤,被君主疏远;一个因为被人说了几句公道话,而被捕下狱,遭受宫行。所以司马迁在《屈原列传》中包含着自己的思想与感情,而他们的结局也是相似的,屈原以其不朽的《离骚》留给后人,司马迁以《史记》而名垂青史,他们用不同的方式表达了自己的人生目标。屈原以投江自尽劝诫后人,而司马迁以自己的忍辱负重,为后世留下了宝贵的史料。他们用自己的努力,实现了各自的目标,令人叹服,同时也给我们以启迪。人,生活在世界上,就应勇敢的去追求自己的目标,哪怕付出艰苦的努力,甚至自己的生命也是值得的。

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

他们说你是一个孤独的诗人 他们说你有一颗忧郁的灵魂 汨罗的岁月是否像我所想像的那般寂寥 是否水中你的心思像一尾鱼款款徘徊 冷湿的青泥掩覆在你身上 纵有多少无奈徒托流水寄怀 究竟你愿长久躺在静湿的江底 还是期盼著拨桨的手撩开你深邃的面容 笑傲人世是一份何等的情怀 众醉独醒是一种怎样的悲哀 悠悠的江水卷逝走亘古以来的萧条凄凉 取代水中你的惆怅是岸上我独自徘徊 龙舟的喧哗划出波波水痕 追思掠过江面片刻又将你遗忘 也许你将年年享受五月的粽香 也许等待著另一次际遇

看一看江上的阳光

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

素材运用

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执著

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?

课

文

导

入

看见屈原

掀起两千年来睫毛的尘土

我看见你了

我看见了祖国的单薄

摄进你纤瘦的身影

列强的铁骑

踏穿你圆睁的瞳孔

我看见你了

我看见你在沅湘舞剑

却怎么也舞不出凌厉的剑气

我看见你在汩罗咳血

染红了楚地的最后一抹夕阳……

我看见你了

郑袖没有看见

上官没有看见

怀王也没有看见

合上睫毛我泪流满面

而黄河的流波依旧浑浊

三闾大夫啊

我终于明白了

你为什么会去写诗!

我看见你在汩罗咳血

染红了楚地的最后一抹夕阳……

我看见你了

郑袖没有看见

上官没有看见

怀王也没有看见

合上睫毛我泪流满面

而黄河的流波依旧浑浊

三闾大夫啊

我终于明白了

你为什么会去写诗!

第1自然段主要介绍了屈原哪几个方面的才能?说明“王甚任之”。

第1段

文化素养

政治才干

外交能力

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

根本原因

第2段

思考:王为什么怒而疏屈原?

直接原因

怀王不再信任屈原

上官大夫“谗之”,根子在于“争宠而心害其能”。

根本原因

第2段

1.屈原为什么创作《离骚》?

第3段

疾

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

忧愁

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

忧愁

能无怨乎

正道直行

竭忠尽智

信而见疑

忠而被谤

疾

王听之不聪

谗谄之蔽明

邪曲之害公

方正之不容

穷

盖自怨生也

忧愁

能无怨乎

2. 《离骚》写了些什么?创作的动机是什么?

可谓兼之矣

上称帝喾

下道齐桓

中述汤武

明道德之广崇

治乱之条贯

以刺世事

2. 《离骚》写了些什么?创作的动机是什么?

3. 《离骚》的创作风格是怎样的?

3. 《离骚》的创作风格是怎样的?

《离骚》的风格与屈原的人格是一脉相传的:

“其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳。其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。”

真可谓文如其人。

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

高度评价:

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

极度同情

极度悲愤

高度评价:

虽与日月争光可也

劳苦倦极,未尝不呼天也

疾痛惨怛,未尝不呼父母

其行廉,故死而不容

4. 你从此段文字读出了司马迁的什么情感?司马迁对屈原是如何评价的?

5. 读完课文的这一部分后,你懂得了司马迁为何替屈原作传了吗?

千古忠贤,途竟一辙

自况

第4段

第一次受骗:

秦国巧设骗局,楚怀王自毁与齐的联盟,孤立了楚国,军败地失,最后陷入腹背受敌的艰难处境。

第4段

第5段

第二次受骗:

楚怀王听信郑袖之言,放走张仪,屈原坚决反对,怀王悔之已晚。

第5段

第6、7段

第三次受骗 : 楚怀王听信子兰之言而入秦,秦设骗局绝其后援扣留怀王以求割地,怀王最终客死于秦,为天下耻笑。

第6、7段

【合作探讨】

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

【合作探讨】

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

②用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

①揭露楚王的昏聩和用人不当造成国家的衰败。

②用楚国外交上的一系列失败印证屈原外交上的远见卓识说明屈原被排斥给楚国造成的巨大影响。

③既呼应前面《离骚》创作盖自怨生,也为后面的议论抒情及对话作铺垫。

屈原被黜以后写了楚怀王三次受骗其用意何在?

第8段

第8段写“屈原既嫉之”,屈原痛恨的是什么事?表现了他怎样的信念和精神?

第8段

明确:

屈原痛恨的是怀王不听自己的劝阻,听从子兰之言入武关而中秦计,终至客死他乡一事。信念:眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,存君兴国。精神:忠贞不渝的爱国精神。

第8段写“屈原既嫉之”,屈原痛恨的是什么事?表现了他怎样的信念和精神?

【合作探讨】

第8段中,作者议论的观点是什么?这对表现屈原有什么作用?

明确:

第8段中,作者以结语式的方式,指出楚国的危难在于“怀王之终不悟”,“此不知人之祸也”。 作者通过议论,突出了屈原在楚国兴盛衰亡上举足轻重的作用。

文本常识积累 · 资料链接

渔父——古代文人的理想化身 渔即渔夫,泛指捕鱼的人,在文言文里还有一个专有词汇——渔父。“渔父”中的“父”同“甫”,是古代对老年男子的尊称;渔父即渔翁,是捕鱼的老人。渔父这个称谓最早出自《庄子·杂篇·渔父》篇名,此渔父是位智者,他与孔子师徒在杏坛偶遇,对孔子讥讽了一番,指斥儒家的思想,并借此阐述了“持守其真”、回归自然的主张。从此,渔父就有了几分高士色彩。

文本常识积累 · 资料链接

史籍上至少有两位这样的渔父。第一位是在汨罗江畔跟屈原相遇的渔父,他与屈原有一番人生对话,他离去时还作歌道:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”其高士风范端得很足。 第二位是在乌江边与项羽相逢的渔父,此渔父自报家门是乌江亭长,他力劝项羽渡江,说:“江东虽小,地方千里,众数十万人,亦足王也。愿大王急渡。”不料这番言辞竟然让项羽笑说:“天之亡我,我何渡为!”接着项羽力战自刎。真怀疑这位渔父是刘邦派来的高士。 除了这两位渔父,史上还有两位真正的高士渔父:姜子牙渭水直钩垂钓、愿者上钩的故事广为流传,因此他被称为最牛渔父;东汉渔父严子陵则是另一种风范,他拒绝了同学兼皇帝刘秀的征召,隐居富春江,终老林泉。

【合作探讨】

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

第一次问话,引出屈原对自己流放原因的揭示:

屈原的悲剧实际上是时代的悲剧,“清”者“醒”者必然是厄运。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

突出屈原的高贵品质:宁愿葬身鱼腹,也不同流合污,苟且偷生。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

引出屈原的自我表白

志行高洁,宁死不屈

突出屈原的高贵品质:宁愿葬身鱼腹,也不同流合污,苟且偷生。

思考:渔父劝说屈原时提出了两个什么观点?(分别用一个成语加以概括)这次对话又起什么作用?

随波逐流

怀瑾握瑜

讨论:

屈原为何选择“自沉”的解脱方式? 我们应如何看待屈原的“自沉”?

明确:楚怀王屡次疏远及小人使奸是屈原自沉的客观原因,他实在幽愤难解,所以自沉以求解脱。其次,屈原自沉也有他主观上的原因。他太热爱楚国,所以他不能像孔子那样周游列国以实现治国平天下的伟大抱负。他留恋生命,但当生命之中不可能得到香草美人之时,惟有死亡。死亡是对无意义生命的强烈否定,是对无聊生存的冷漠与藐视,惟有“自沉”才可以实现人生价值的肯定,达到对生存意义的高扬。

屈原在那举世混浊、众人皆醉的恶劣环境中,宁赴常流葬身鱼腹,决不以身之察察,受物之汶汶,也决不以皓皓之白,蒙世之温蠖地去死,他是以死明志。

①歌颂了他洁身自好的高尚节操和宁折不弯的斗争精神。

②表现了他对理想和正义的执着追求,对卑劣、腐朽的切齿痛恨,是对邪恶势力的强烈控诉。

③也是对浑浑噩噩的人们的呼唤和激励。

但是我们应该看到:

①屈原的这种反抗终究是消极的。

②同时他这种孤芳自赏,傲世疾俗的思想感情,也反映了他轻视群众,脱离人民的阶级局限和时代局限,表现了他的“国无人莫我知兮”(《离骚》)的孤独感。

从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

第11段

明确:包括文学和政治两个方面

①屈原楚辞诗体后继有人,继承了他的文学主张,但“终莫敢直谏”,无人继承他的政治主张。

②将楚之灭亡与屈原生死相联系,写出了屈原无可比拟的崇高伟大和不可估量的巨大影响,凸显屈原对于楚国的价值。

从几个方面来叙述屈原对后世的影响?

第12段

【合作探讨】

文章结尾太史公评论说“怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是!”你如何看待司马迁的这种说法?

第12段

明确:①屈原王室贵族的身份决定了他不会“游诸侯”。春秋战国时期,人在本国不被重用而去异国帮助国君成就事业,尽展其才的现象较为常见(张仪),但屈原的身份决定了他与楚国血脉相连。 ② 屈原忠君爱国的思想和正直高洁的品行决定了他不会离开楚国。他眷顾楚国,系心怀王,不会像其他人那样去异国实现治国平天下的伟大抱负;而正道直行的人生选择、自身高洁的品性又使其不容于世。他宁可葬身鱼腹,失去生命,也绝不与世俗同流合污,最终以死明志,警醒世人。 ③太史公的评论表面上看是对屈原执着于楚国而自沉的人生选择有所不解,试图为他寻找另一条路途,实则为激愤之词,寓含着对屈原的深切赞美和叹惋之情。

屈原形象特征

【合作探讨】

请用关键词概括屈原一生经历的不同阶段,并结合文本深入思考原因,归纳其形象特征。

任

任

疏

任

疏

绌

任

疏

绌

迁

任

疏

绌

迁

沉

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

任

疏

绌

迁

沉

出身贵族才华出众

小人进谗言

怀王昏聩

自疏濯淖

楚国日渐衰落

怀王走向死亡

上官诋毁

怀王不知人

眷顾楚国

举世混浊众人皆醉保持高洁

屈原是一位才华出众、忠诚正直、志向高洁、心系国君、眷顾国家、坚守理想的爱国志士形象。

【合作探讨】

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

(1)屈原留下的精神遗产与日月同辉。屈原是一位伟大的爱国诗人,更是对中国历史产生过重大影响的历史伟人。

(2)屈原的人格范式具有当代意义。屈原的人格精神,千百年来一直是中华民族所极力崇尚的理想范式,主要表现在政治理性、道德精神、诗性智慧上。他是楚文化土壤孕育出来的中华民族文化史上的伟人,其精神已融会到我们民族的心理素质、审美意识、伦理观念等各个方面,对于后世有重要的意义。

今天我们为什么要纪念屈原 试谈谈你的看法。

【拓展探究】

司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,在本文末说他对屈原是“悲其志”。“悲”的是什么?

明确:一悲屈原受谗被疏,怀才不遇;二悲屈原心怀怨愤而作《离骚》;三悲屈原的忠言未被釆纳,以致怀王客死于秦;四悲屈原不为楚国所容,流放江南;五悲屈原蒙世温蠖,以死殉国;六悲屈原死后,“楚日以削”竟至亡国。

【拓展探究】

司马迁为什么悲其“志”?

明确:司马迁与屈原有相似的身世 :一样的怀才,正直,忠君爱国,有志向;一样的受谗被疏,面临生死抉择。唯一不同的是屈原是以死明“志”,司马迁是以生践“志” 。所以司马迁是借写屈原的身世在抒发自己的感愤。 借他人酒杯,浇自己块垒

吴楚才、吴调侯《古文观止》:

“史公作屈原传,其文便似《离骚》,婉雅凄怆,使人读之,不禁叹欷欲绝。要之穷愁著书,史公与屈子,实有同心。宜其忧思唱叹,低回不置云。”

司马迁对屈原倾注了无限的感情,他们的遭遇相似,一个受到小人的排挤,被君主疏远;一个因为被人说了几句公道话,而被捕下狱,遭受宫行。所以司马迁在《屈原列传》中包含着自己的思想与感情,而他们的结局也是相似的,屈原以其不朽的《离骚》留给后人,司马迁以《史记》而名垂青史,他们用不同的方式表达了自己的人生目标。屈原以投江自尽劝诫后人,而司马迁以自己的忍辱负重,为后世留下了宝贵的史料。他们用自己的努力,实现了各自的目标,令人叹服,同时也给我们以启迪。人,生活在世界上,就应勇敢的去追求自己的目标,哪怕付出艰苦的努力,甚至自己的生命也是值得的。

有人称它是“史太公之变调”,亦即史传中的“变体”,其原因可能有四:

其一、先秦史籍皆不传屈原生平事迹,有关屈原的史料太少(可能与秦始皇焚书有关),单靠叙事不容易写出屈原光辉的一生。

其二、屈原史料虽少,但其作品犹在,通过作品感其精神是最好的办法,而将阅读所得见诸笔端就离不开“评议”。

其三、司马迁写此传也意在抒写个人幽愤,所以“评”就显得尤其重要。

其四、“评议”更有利于表现屈原的性格。

他们说你是一个孤独的诗人 他们说你有一颗忧郁的灵魂 汨罗的岁月是否像我所想像的那般寂寥 是否水中你的心思像一尾鱼款款徘徊 冷湿的青泥掩覆在你身上 纵有多少无奈徒托流水寄怀 究竟你愿长久躺在静湿的江底 还是期盼著拨桨的手撩开你深邃的面容 笑傲人世是一份何等的情怀 众醉独醒是一种怎样的悲哀 悠悠的江水卷逝走亘古以来的萧条凄凉 取代水中你的惆怅是岸上我独自徘徊 龙舟的喧哗划出波波水痕 追思掠过江面片刻又将你遗忘 也许你将年年享受五月的粽香 也许等待著另一次际遇

看一看江上的阳光

(一)《屈原列传》可证观点、角度:

1、爱国

2、生与死

3、志洁行廉

4、诗穷而后工(指诗人在受到困厄艰险环境的磨砺,幽愤郁积于心时,方能写出精美的诗歌作品。)

5、中国文人的命运

6、外在环境与内在追求等等

素材运用

(二)运用实例:

(1)个人与社会

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”屈子从长长的历史甬道中走出,带着一身正气凛然,带着满腹诗书才华,然而个性的棱角在世故的社会中又何以保全?于是,为了皓皓之白,为了独醒于世,屈子选择了“悲壮”之路。在滔滔的汨罗江水中,他将自己洗刷地如此透彻清澄。

(2) 真性情

情感,这一人类与生俱来的元素,在一代代仁人贤士的一生中抒写得淋漓尽致。他们将真情吐露,活得潇潇洒洒,坦坦荡荡,屈原便是这样一位真性情的人。他高唱“长太息以掩涕今,哀民生之多艰”。他高呼“亦余心之所善今,虽九死其犹末悔”,他将一个臣子的心掏出来呈现在众人面前,不矫饰,不造作,终于,他的性情铸就了他的英名,他从此不朽。

(3) 执著

披发行吟河畔的是屈子。楚国的落日染红眼前的汨罗江,子兰谗言,郑袖内惑,人民如涸辙之鲋,喘息挣扎。屈子的坚持有用吗?恐怕他自己也不得不摇头叹息。楚国灭亡之时,也是他命尽之刻。他把政治家的身份远置于诗人之上。“人谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?”生不为诗人,死的方式却是诗人的。执著如屈子,你怎听不进“圣人不凝滞于物”呢?