2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 489.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 16:09:05 | ||

图片预览

文档简介

14.1《故都的秋》教学设计

教学目标:

1.了解作家生平,积累文学常识;

2.品味句子表达,关注景物描写,分析作家写景的角度和方法;

3.感受作者的审美情趣,品味民族审美心理;

学习准备:

有感情地朗读本文,并精读文章3-5写景自然段,用随文批注的形式写下自己的阅读感受;划分段落结构,并思考段落划分的依据。

教学过程:

导入:中国现代文学史上浮现了诸多有名的散文大家,比如大家所熟知的周作人、林语堂,以及的余光中、史铁生、余秋雨、刘亮程等等,那么大家最欣赏的散文家是谁?在现代文学中与一位作家,他的散文风格呈现出较一般作家迥然不同的面貌。国画大师刘海粟曾经这样评价他:“青年画家不精读其游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通其妙文。”他就是郁达夫。

任务一:把握作者生平,关联文章人格

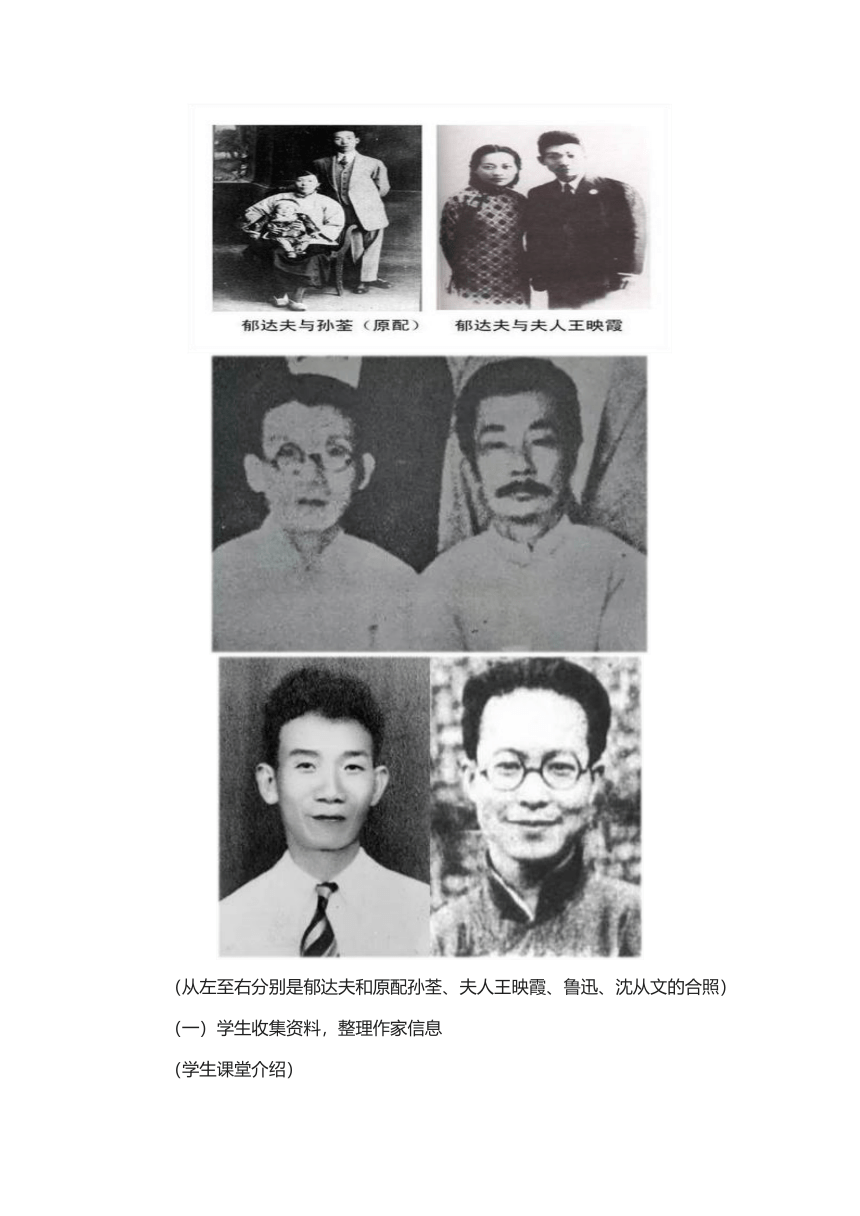

(从左至右分别是郁达夫和原配孙荃、夫人王映霞、鲁迅、沈从文的合照)

(一)学生收集资料,整理作家信息

(学生课堂介绍)

(二)教师补充

郁达夫(1896-1945年),原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人。少时已有中国古典文学基础,新文学团体“创造社”的发起人之一,代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《钓台的春昼》等。

郁达夫生平的关键节点:

1913年 赴日留学(与郭沫若同期留学,时鲁迅已回国)

1922年 回国

1927年 与第二任妻子王映霞结婚

1933年 因国民党白色恐怖至杭州居住,期间创作大量山水游记、诗词等

1935年 离婚,之后多进行抗日宣传工作

1939年 赴新加披,领导南洋地下党组织工作,易名赵廉

1941年 流亡至苏门答腊岛

1945年 因汉奸告密,日本投降后,依旧被日本宪兵暗杀

(三)出示郁达夫日记节选,就两则日记提炼概括有效信息。

郁达夫的两则日记:

郁达夫日记节选:1934年8月15日——9月10日

一九三四年八月,在北平。

八月十六日(旧七夕),星期四,阴。

今天是双星节,但天上却布满了灰云。晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠然感到了秋意,确是北平的新秋……晚上看了一遍在青岛记的日记,明日有人来去稿,若是写不出别的,当以这一月余的日记八千字去塞责。接《人间世》社快信,王余杞来信,都系为催稿的事情,王并且还约定于明日来坐索。

八月十七日(七月初八),星期五,晴爽。

晨起,为王余杞人写了二千字,题名《故都的秋》。中午有客来谈,下午为一已故同乡子女抚育问题,商议到夜。晚上金任父先生在大美菜馆请吃饭。

【点拨】

郁达夫不仅是有名的作家,也是为民族革命而献身的烈士。因此,学习本文时,我们不仅要从文章中感受写景抒情的妙处,还要体味写“故都的秋”时其背后隐含的对民族的深沉情感;从郁达夫的两则日记可见:其一,郁达夫写作的直接原因是因为“欠文债”,被催稿而不得已;其二,郁达夫的个性率真坦白,不喜粉饰、造作,少自我美化。

任务二:比对前后文本,体悟表达魅力

第一组:

“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

“可是北国的秋却特别地来得清、静、悲凉。”

第二组:

“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

“我不远千里要从杭州赶上北平来的理由不过是想饱尝这故都的秋味。”

【点拨】

音节上很有节奏感,情感上层层递进。“清”“静”“悲凉”,多重意蕴,从写自然环境到关照作者心境,笔墨含混、多义,回味无穷。

开头多用短句,句中多停顿,起到舒缓节奏和营造氛围的作用。

情感程度更深,回环复沓中,写出不远万里赶往北平的迫切心情和对北国的秋的无比眷恋,情感十分浓郁。

【拓展】

1931年“九一八”事变爆发,此后东北沦陷,北平很快陷入危机。1934年,郁达夫北上来到北平,其直接动机是其妻子王映霞未曾到过北平,但为何偏偏选择这样一个时间带妻子出游,个中缘由怕除了郁达夫身上固有的如“雪夜访戴”的名士风流之外,或另有其他说法。至少从杭州到青岛,再到北平,辗转千里,就是为饱尝一番故都的秋味这一行为,并非常人所为。

你还能找到文章中类似的表达吗?(自由赏读)

——“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

——“看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。”

——“下得奇,下得有味,下得更像样。”

任务三:感知故都秋味,品味审美意蕴

(一)赏读画面,共拟标题

通读文本,能够发现作者描写故都的秋味主要通过“画面”的形式展现,你能读出文章写了几幅画面?是否能为其拟出标题?

【示例】

分别是“小院赏秋图”、“秋槐落蕊图”、“秋蝉残声图”、“闲人话雨图”、“胜日秋果图”。

(二)择选写景角度,鉴赏散文特色

精读文章第三段描写的“小院赏秋图”,它在写景上有何特色?

【点拨】

散文写景的角度有:用词、句式、色彩和色调、意象、手法等。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

【明确】

1.量词四个“一”:“一椽”、“一碗”、“一坐”、“一丝一丝”,四个“一”,展现了人在这秋日,在这破院中歆享这秋景的闲适之味,也能感受到作者对景色的细腻体悟。

2.形容词“碧绿”:形容天色,其实就是蓝天,作者用了一形容词“碧绿”,令人想到曲词“碧云天,黄花地,北雁南飞”,碧天,“青天下驯鸽的飞声”,语词的运用带着浓厚的古典文学的味道,用词古典,语词凝练,具有诗意。

3.动词:租破屋,泡浓茶,听飞声,细数日光,四个动词时人物的言行举止,描绘了一个老北京人早晨的日常生活画面,画面中有一种闲情,也有一种独属于文人的风流态度,从中也能看到郁达夫以古朴、质朴为美的语言风格。

4.色彩:蓝色与白色为佳,紫黑色次之,淡红色最下,作者对色彩有很强的敏感度,选择冷色调的色彩,营造“清、静”的氛围。色彩与意境浑然相合。

(三)细察民族心理,探析审美风格

1.把秋景写得如此悲凉、清静是否只是郁达夫一人?在我们遇到的中国古典作品中是否能够见到?

中国古人的悲秋情结:

盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。(欧阳修《秋声赋》)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(屈原《湘夫人》)

“悲哉,秋之为气也。萧瑟兮,草木摇落而变衰。”(宋玉《九辨》)

“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。”(曹丕《燕歌行》)

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。”(李清照《声声慢》)

2.古人有“留得残荷听雨声”之句,同学们是否能包容甚至偏向这类习惯于欣赏衰败、颓废的心理?如古人般欣赏夏天过后荷塘里枯败的荷叶?

【点拨】

郁达夫的颓废美(物哀之美):

自古以来,中国传统文人都将自我情感外化于自然山水中,因此写秋之悲凉、情景、寂寥,这本就是中国文人的文化传统,对于萧索的、枯败的景物的欣赏,是根植于我们内心的“民族审美心理”。

把悲凉的、落寞的乃至死亡的当成美来表现,来欣赏,这是郁达夫,更是中国士大夫深入骨髓血脉的审美趣味。日本学者本居宣长说过:“世上万物的千姿百态,我们看在眼里,听在耳里,身体力行地体验,把这万事万物放到心中来品味,内心里把这些事物的情致一一辨清,这就是懂得事物的情致,就是懂得物之哀。”因此,理解“物哀之美”,理解将生命衰败作为一种美学价值、艺术价值的体验,是更高级、更深沉的审美体验。因为它强调的不仅仅是消极的伤春和悲秋,而是建立在衰败、阴柔、干枯、颓废这类迥然不同的美感上的审美愉悦和享受。

【课后练习】

语文学习“得法于课内,得益于课外”,学完郁达夫的《故都的秋》,请同学们自行阅读郁达夫的《江南的冬景》或《钓台的春昼》等散文名篇,并进行对比,自选角度,写一篇不少于800字的鉴赏文章。

教学目标:

1.了解作家生平,积累文学常识;

2.品味句子表达,关注景物描写,分析作家写景的角度和方法;

3.感受作者的审美情趣,品味民族审美心理;

学习准备:

有感情地朗读本文,并精读文章3-5写景自然段,用随文批注的形式写下自己的阅读感受;划分段落结构,并思考段落划分的依据。

教学过程:

导入:中国现代文学史上浮现了诸多有名的散文大家,比如大家所熟知的周作人、林语堂,以及的余光中、史铁生、余秋雨、刘亮程等等,那么大家最欣赏的散文家是谁?在现代文学中与一位作家,他的散文风格呈现出较一般作家迥然不同的面貌。国画大师刘海粟曾经这样评价他:“青年画家不精读其游记,画不了浙皖的山水;不看钱塘、富阳、新安,也读不通其妙文。”他就是郁达夫。

任务一:把握作者生平,关联文章人格

(从左至右分别是郁达夫和原配孙荃、夫人王映霞、鲁迅、沈从文的合照)

(一)学生收集资料,整理作家信息

(学生课堂介绍)

(二)教师补充

郁达夫(1896-1945年),原名郁文,字达夫,幼名阿凤,浙江富阳人。少时已有中国古典文学基础,新文学团体“创造社”的发起人之一,代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《钓台的春昼》等。

郁达夫生平的关键节点:

1913年 赴日留学(与郭沫若同期留学,时鲁迅已回国)

1922年 回国

1927年 与第二任妻子王映霞结婚

1933年 因国民党白色恐怖至杭州居住,期间创作大量山水游记、诗词等

1935年 离婚,之后多进行抗日宣传工作

1939年 赴新加披,领导南洋地下党组织工作,易名赵廉

1941年 流亡至苏门答腊岛

1945年 因汉奸告密,日本投降后,依旧被日本宪兵暗杀

(三)出示郁达夫日记节选,就两则日记提炼概括有效信息。

郁达夫的两则日记:

郁达夫日记节选:1934年8月15日——9月10日

一九三四年八月,在北平。

八月十六日(旧七夕),星期四,阴。

今天是双星节,但天上却布满了灰云。晨起上厕所,从槐树阴中看见了半角云天,竟悠然感到了秋意,确是北平的新秋……晚上看了一遍在青岛记的日记,明日有人来去稿,若是写不出别的,当以这一月余的日记八千字去塞责。接《人间世》社快信,王余杞来信,都系为催稿的事情,王并且还约定于明日来坐索。

八月十七日(七月初八),星期五,晴爽。

晨起,为王余杞人写了二千字,题名《故都的秋》。中午有客来谈,下午为一已故同乡子女抚育问题,商议到夜。晚上金任父先生在大美菜馆请吃饭。

【点拨】

郁达夫不仅是有名的作家,也是为民族革命而献身的烈士。因此,学习本文时,我们不仅要从文章中感受写景抒情的妙处,还要体味写“故都的秋”时其背后隐含的对民族的深沉情感;从郁达夫的两则日记可见:其一,郁达夫写作的直接原因是因为“欠文债”,被催稿而不得已;其二,郁达夫的个性率真坦白,不喜粉饰、造作,少自我美化。

任务二:比对前后文本,体悟表达魅力

第一组:

“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”

“可是北国的秋却特别地来得清、静、悲凉。”

第二组:

“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”

“我不远千里要从杭州赶上北平来的理由不过是想饱尝这故都的秋味。”

【点拨】

音节上很有节奏感,情感上层层递进。“清”“静”“悲凉”,多重意蕴,从写自然环境到关照作者心境,笔墨含混、多义,回味无穷。

开头多用短句,句中多停顿,起到舒缓节奏和营造氛围的作用。

情感程度更深,回环复沓中,写出不远万里赶往北平的迫切心情和对北国的秋的无比眷恋,情感十分浓郁。

【拓展】

1931年“九一八”事变爆发,此后东北沦陷,北平很快陷入危机。1934年,郁达夫北上来到北平,其直接动机是其妻子王映霞未曾到过北平,但为何偏偏选择这样一个时间带妻子出游,个中缘由怕除了郁达夫身上固有的如“雪夜访戴”的名士风流之外,或另有其他说法。至少从杭州到青岛,再到北平,辗转千里,就是为饱尝一番故都的秋味这一行为,并非常人所为。

你还能找到文章中类似的表达吗?(自由赏读)

——“秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。”

——“看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。”

——“下得奇,下得有味,下得更像样。”

任务三:感知故都秋味,品味审美意蕴

(一)赏读画面,共拟标题

通读文本,能够发现作者描写故都的秋味主要通过“画面”的形式展现,你能读出文章写了几幅画面?是否能为其拟出标题?

【示例】

分别是“小院赏秋图”、“秋槐落蕊图”、“秋蝉残声图”、“闲人话雨图”、“胜日秋果图”。

(二)择选写景角度,鉴赏散文特色

精读文章第三段描写的“小院赏秋图”,它在写景上有何特色?

【点拨】

散文写景的角度有:用词、句式、色彩和色调、意象、手法等。

不逢北国之秋,已将近十年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

【明确】

1.量词四个“一”:“一椽”、“一碗”、“一坐”、“一丝一丝”,四个“一”,展现了人在这秋日,在这破院中歆享这秋景的闲适之味,也能感受到作者对景色的细腻体悟。

2.形容词“碧绿”:形容天色,其实就是蓝天,作者用了一形容词“碧绿”,令人想到曲词“碧云天,黄花地,北雁南飞”,碧天,“青天下驯鸽的飞声”,语词的运用带着浓厚的古典文学的味道,用词古典,语词凝练,具有诗意。

3.动词:租破屋,泡浓茶,听飞声,细数日光,四个动词时人物的言行举止,描绘了一个老北京人早晨的日常生活画面,画面中有一种闲情,也有一种独属于文人的风流态度,从中也能看到郁达夫以古朴、质朴为美的语言风格。

4.色彩:蓝色与白色为佳,紫黑色次之,淡红色最下,作者对色彩有很强的敏感度,选择冷色调的色彩,营造“清、静”的氛围。色彩与意境浑然相合。

(三)细察民族心理,探析审美风格

1.把秋景写得如此悲凉、清静是否只是郁达夫一人?在我们遇到的中国古典作品中是否能够见到?

中国古人的悲秋情结:

盖夫秋之为状也:其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。故其为声也,凄凄切切,呼号愤发。丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦;草拂之而色变,木遭之而叶脱。其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。(欧阳修《秋声赋》)

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(屈原《湘夫人》)

“悲哉,秋之为气也。萧瑟兮,草木摇落而变衰。”(宋玉《九辨》)

“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。”(曹丕《燕歌行》)

“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。”(李清照《声声慢》)

2.古人有“留得残荷听雨声”之句,同学们是否能包容甚至偏向这类习惯于欣赏衰败、颓废的心理?如古人般欣赏夏天过后荷塘里枯败的荷叶?

【点拨】

郁达夫的颓废美(物哀之美):

自古以来,中国传统文人都将自我情感外化于自然山水中,因此写秋之悲凉、情景、寂寥,这本就是中国文人的文化传统,对于萧索的、枯败的景物的欣赏,是根植于我们内心的“民族审美心理”。

把悲凉的、落寞的乃至死亡的当成美来表现,来欣赏,这是郁达夫,更是中国士大夫深入骨髓血脉的审美趣味。日本学者本居宣长说过:“世上万物的千姿百态,我们看在眼里,听在耳里,身体力行地体验,把这万事万物放到心中来品味,内心里把这些事物的情致一一辨清,这就是懂得事物的情致,就是懂得物之哀。”因此,理解“物哀之美”,理解将生命衰败作为一种美学价值、艺术价值的体验,是更高级、更深沉的审美体验。因为它强调的不仅仅是消极的伤春和悲秋,而是建立在衰败、阴柔、干枯、颓废这类迥然不同的美感上的审美愉悦和享受。

【课后练习】

语文学习“得法于课内,得益于课外”,学完郁达夫的《故都的秋》,请同学们自行阅读郁达夫的《江南的冬景》或《钓台的春昼》等散文名篇,并进行对比,自选角度,写一篇不少于800字的鉴赏文章。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读