2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.1《赤壁赋》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.1《赤壁赋》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 16:10:37 | ||

图片预览

文档简介

16.1《赤壁赋》教学设计

教学目标:

1.了解作者生平及前后《赤壁赋》的创作背景,积累相关文学常识。

2.明晰“赋”的发展历程,掌握“赋”的文体特点,鉴赏作品“以文为赋、骈散结合”的表达特色,感受其整饬之美。

3.领会作者与山、水、风、月等自然景物之间的关系,体会作品写景、抒情、言理结合的特点,感受作者旷达超脱的个性和情怀。

学习准备:

1.熟读前后《赤壁赋》,背诵《赤壁赋·壬戌之秋》;

2.掌握重点和疑难字词,梳理重点实词虚词和文言句式,大致疏通文意;

3.观看《苏东坡》(央视纪录片频道)第3集“大江东去”片段。

教学过程:

导入:

苏东坡,提起这位作家,他何以在中国文学史上拥有如此之高的地位?仅凭其在文学创作上的成就恐怕不至到此地步,更多的读者感怀于其旷达的人生姿态,被他的人格魅力所吸引。正如林语堂曾经描述苏东坡:“他的一生载歌载舞、深得其乐,忧患来临、一笑置之。从他的笔端,我们能听到‘情感之弦的振动’,直到死亡封闭上他的嘴,打断了他的谈笑才停止。”,所以在我们的印象中苏轼就是一个的秉性难改的乐天派,这样的苏轼形象是如何建立起来的?今天我们从前后《赤壁赋》中寻找答案。

任务一:以诗话人:共阅苏子平生。

1.朗读苏轼诗作,回顾作者生平。

自题金山寺画像

苏轼

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问余平生功业,

黄州惠州儋州。

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙。四川眉山人,祖籍河北栾城,嘉祐二年(1057年),苏轼(21岁)进士及第,仕途历经三朝。与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。北宋文学家、书法家、美食家。

【点拨】

该诗是晚年苏东坡遇赦后于回程途中所作。途中他返顾一生,写下此诗,看似满目苍凉、自叹飘零的背后,又可见苏轼心灵的丰厚力量。苏轼一生多次外放任职,如任杭州通判,任徐州知州等。但在其人生暮路的诗歌中,他却将“平生功业”归于三处贬谪地。是叹息,也是调侃。而苏轼三处贬谪地中,黄州可以说是最为特别的一处。

黄州:现湖北黄冈。宋神宗元丰二年的“乌台诗案”之后,苏轼被贬黄州团练副使,本州安置。名为团练副使,实为监管。历经第一次严重政治打击的苏轼在黄州成就了其创作的巅峰。在此地,“一词二赋”横空出世。可以说,黄州时期是确立苏轼在文学史上地位的重要篇章。

惠州:在今广东。在惠州岭南,苏东坡曾书写下最为人称道的《食荔枝》:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。也许是无论何处都甘之如饴的乐观姿态再次激起了朝中政敌的怨愤,笑谈着“吾心安处是故乡”的苏轼又一贬再贬,最终去到了与朝廷相隔海角天涯的瘴烟之地——海南。

儋州:在今海南,苏轼人生的最后一个贬谪地。即使到了海南,苏轼依旧保持着“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”的心境。在苏轼来到儋州之前,该地教育不兴,物质生活匮乏。直至苏轼到此,办学堂,介学风,海南终于有进士出现,因此到现在,苏东坡都可谓是当地第一文化名人。

2.完成千古人物——苏轼专题展:黄州时期的元丰五年是苏轼创作的高产期,闻名后世的“赤壁三绝”,即《念奴娇·赤壁怀古》、《前赤壁赋》、《后赤壁赋》均在此产生。现请你根据所整理的资料(包括苏轼作品及相关衍生材料等),确定各特展的主题名,以小组为单位,并撰写相应宣传语,不多于150字。

【示例】

诗词文章专题:扣舷而歌,苏子突围;

笑谈千古,赤壁风流。

宣传语:苏子文章,尽得天下其妙;仰其高姿,望承风采余绚。世人钦佩苏轼的品格,也为他“山高月小,水落石出”之句所倾倒。读苏轼“赤壁三绝”,识尽人间悲喜,看到人生大幻灭的精神涅槃。

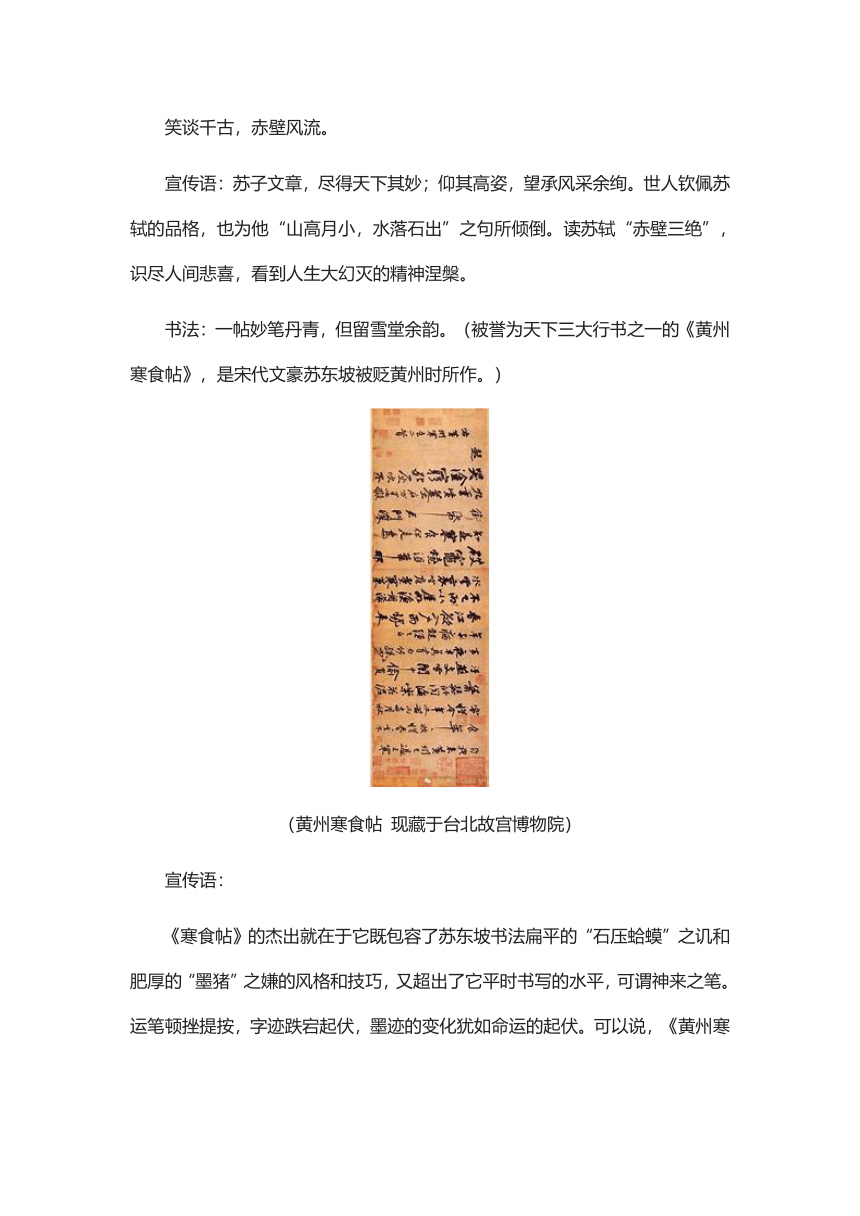

书法:一帖妙笔丹青,但留雪堂余韵。(被誉为天下三大行书之一的《黄州寒食帖》,是宋代文豪苏东坡被贬黄州时所作。)

(黄州寒食帖 现藏于台北故宫博物院)

宣传语:

《寒食帖》的杰出就在于它既包容了苏东坡书法扁平的“石压蛤蟆”之讥和肥厚的“墨猪”之嫌的风格和技巧,又超出了它平时书写的水平,可谓神来之笔。运笔顿挫提按,字迹跌宕起伏,墨迹的变化犹如命运的起伏。可以说,《黄州寒食帖》的流传,让我们从又一种艺术形式中得以窥见苏子在黄州这一段人生至暗时刻的独特心境和特殊况味。

画作专题:一朝谪黄州,千载赤壁图

(明代画家仇英作 赤壁图)

任务二:铺采摛文:感知形式之美。

1.教师介绍,从语言形式上来看,文章可以分为散文和韵文。

【知识链接】

散文:句子长短不一,不刻意追求押韵对偶。

韵文:以四六句为主,主要使用对仗、排比等手法,追求押韵对偶。

2.放声朗读前《赤壁赋》,思考该文属于韵文还是散文。

【知识链接】

赋,是古代的一种文体,由《诗经》《楚辞》发展而来,其发展历程经历了从韵文到散文的变化过程。

汉代 大赋:多以铺排为主,篇幅较长,气势浩大,代表作品有司马相如的《子虚赋》、左思《三都赋》,采用主客对话的形式。

魏晋南北朝 骈赋:句句对偶,以四六文为主,追求语词的华美,代表作品王粲《登楼赋》。

唐朝 文赋 杜牧的《阿房宫赋》,是赋散文化的过渡时期和重要转折。

宋朝 文赋 欧阳修《秋声赋》,苏轼前后《赤壁赋》,赋完成散文化。

赋在形式上有三个特点:

语句上以四、六字句为主,并追求骈偶;语音上要求声律谐协;

文辞上讲究藻饰和用典。排偶和藻饰是赋的一大特征。

赋在内容上的特点:铺采摛文,体物写志(采用铺陈手法,主客对话的方式。)

3.再读前后《赤壁赋》,关注二文较早期的赋有何异同?

【点拨】

异:较早期的赋,前《赤壁赋》多对偶句,间以散句,整散结合,既具有整饬之美,兼具参差错落之美。用典不拘旧事,写景富于变化,在表达上更加自由和丰富,文章如行云流水,挥洒自如。

同:运用赋体传统的主客对话,运用对仗和押韵,使文章富有节奏感和音韵美。

任务三:理想交织现实,悲喜体悟哲思

1.寻找前后《赤壁赋》中作者的情感变化,并探究其情感变化的原因。

【点拨1】

前《赤壁赋》:饮酒乐甚(乐)→苏子愀然(悲)→客喜而笑(喜)

后《赤壁赋》:顾而乐之(乐)→悄然而悲,肃然而恐(恐)→道士固笑,余亦惊寤(惊)

【点拨2】

情感变化的背后是心境的改变。

前《赤壁赋》:

何以“悲”:

何以“喜”:

“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”

万事万物都处在永恒的变化中,个体生命虽然短暂,但是人类整个群体却是无穷的。因此辩证看待“变与不变”,与风月共适即可。

后《赤壁赋》:

何以“恐”:对自然力量的敬畏——划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。

何以“惊”:道士入梦,乃孤鹤也。

2.较前《赤壁赋》,后《赤壁赋》的创作与之间隔三个月,从二文来看,作者的心境有何变化?

【明确】

主客对话中“客”也许也不过是苏子的另一个分身,是在茫茫江月中与自我对话后的释怀;

“孤鹤之梦”作为道家治心的一种象征,事实上是苏东坡内心的另一种声音。

【总结】

苏东坡自谓:“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿,眼前见天下无一不好人。”而从赤壁二赋来看,旷达乐观并非是其生来的标签,而是跌落人生困境之后的涅槃突围。因此,林语堂评价二文:“若无前篇,不见后篇之妙;若无后篇,不见前篇之佳。”此言绝对不虚。

教学目标:

1.了解作者生平及前后《赤壁赋》的创作背景,积累相关文学常识。

2.明晰“赋”的发展历程,掌握“赋”的文体特点,鉴赏作品“以文为赋、骈散结合”的表达特色,感受其整饬之美。

3.领会作者与山、水、风、月等自然景物之间的关系,体会作品写景、抒情、言理结合的特点,感受作者旷达超脱的个性和情怀。

学习准备:

1.熟读前后《赤壁赋》,背诵《赤壁赋·壬戌之秋》;

2.掌握重点和疑难字词,梳理重点实词虚词和文言句式,大致疏通文意;

3.观看《苏东坡》(央视纪录片频道)第3集“大江东去”片段。

教学过程:

导入:

苏东坡,提起这位作家,他何以在中国文学史上拥有如此之高的地位?仅凭其在文学创作上的成就恐怕不至到此地步,更多的读者感怀于其旷达的人生姿态,被他的人格魅力所吸引。正如林语堂曾经描述苏东坡:“他的一生载歌载舞、深得其乐,忧患来临、一笑置之。从他的笔端,我们能听到‘情感之弦的振动’,直到死亡封闭上他的嘴,打断了他的谈笑才停止。”,所以在我们的印象中苏轼就是一个的秉性难改的乐天派,这样的苏轼形象是如何建立起来的?今天我们从前后《赤壁赋》中寻找答案。

任务一:以诗话人:共阅苏子平生。

1.朗读苏轼诗作,回顾作者生平。

自题金山寺画像

苏轼

心似已灰之木,

身如不系之舟。

问余平生功业,

黄州惠州儋州。

苏轼(1037年—1101年),字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙。四川眉山人,祖籍河北栾城,嘉祐二年(1057年),苏轼(21岁)进士及第,仕途历经三朝。与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。北宋文学家、书法家、美食家。

【点拨】

该诗是晚年苏东坡遇赦后于回程途中所作。途中他返顾一生,写下此诗,看似满目苍凉、自叹飘零的背后,又可见苏轼心灵的丰厚力量。苏轼一生多次外放任职,如任杭州通判,任徐州知州等。但在其人生暮路的诗歌中,他却将“平生功业”归于三处贬谪地。是叹息,也是调侃。而苏轼三处贬谪地中,黄州可以说是最为特别的一处。

黄州:现湖北黄冈。宋神宗元丰二年的“乌台诗案”之后,苏轼被贬黄州团练副使,本州安置。名为团练副使,实为监管。历经第一次严重政治打击的苏轼在黄州成就了其创作的巅峰。在此地,“一词二赋”横空出世。可以说,黄州时期是确立苏轼在文学史上地位的重要篇章。

惠州:在今广东。在惠州岭南,苏东坡曾书写下最为人称道的《食荔枝》:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。也许是无论何处都甘之如饴的乐观姿态再次激起了朝中政敌的怨愤,笑谈着“吾心安处是故乡”的苏轼又一贬再贬,最终去到了与朝廷相隔海角天涯的瘴烟之地——海南。

儋州:在今海南,苏轼人生的最后一个贬谪地。即使到了海南,苏轼依旧保持着“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”的心境。在苏轼来到儋州之前,该地教育不兴,物质生活匮乏。直至苏轼到此,办学堂,介学风,海南终于有进士出现,因此到现在,苏东坡都可谓是当地第一文化名人。

2.完成千古人物——苏轼专题展:黄州时期的元丰五年是苏轼创作的高产期,闻名后世的“赤壁三绝”,即《念奴娇·赤壁怀古》、《前赤壁赋》、《后赤壁赋》均在此产生。现请你根据所整理的资料(包括苏轼作品及相关衍生材料等),确定各特展的主题名,以小组为单位,并撰写相应宣传语,不多于150字。

【示例】

诗词文章专题:扣舷而歌,苏子突围;

笑谈千古,赤壁风流。

宣传语:苏子文章,尽得天下其妙;仰其高姿,望承风采余绚。世人钦佩苏轼的品格,也为他“山高月小,水落石出”之句所倾倒。读苏轼“赤壁三绝”,识尽人间悲喜,看到人生大幻灭的精神涅槃。

书法:一帖妙笔丹青,但留雪堂余韵。(被誉为天下三大行书之一的《黄州寒食帖》,是宋代文豪苏东坡被贬黄州时所作。)

(黄州寒食帖 现藏于台北故宫博物院)

宣传语:

《寒食帖》的杰出就在于它既包容了苏东坡书法扁平的“石压蛤蟆”之讥和肥厚的“墨猪”之嫌的风格和技巧,又超出了它平时书写的水平,可谓神来之笔。运笔顿挫提按,字迹跌宕起伏,墨迹的变化犹如命运的起伏。可以说,《黄州寒食帖》的流传,让我们从又一种艺术形式中得以窥见苏子在黄州这一段人生至暗时刻的独特心境和特殊况味。

画作专题:一朝谪黄州,千载赤壁图

(明代画家仇英作 赤壁图)

任务二:铺采摛文:感知形式之美。

1.教师介绍,从语言形式上来看,文章可以分为散文和韵文。

【知识链接】

散文:句子长短不一,不刻意追求押韵对偶。

韵文:以四六句为主,主要使用对仗、排比等手法,追求押韵对偶。

2.放声朗读前《赤壁赋》,思考该文属于韵文还是散文。

【知识链接】

赋,是古代的一种文体,由《诗经》《楚辞》发展而来,其发展历程经历了从韵文到散文的变化过程。

汉代 大赋:多以铺排为主,篇幅较长,气势浩大,代表作品有司马相如的《子虚赋》、左思《三都赋》,采用主客对话的形式。

魏晋南北朝 骈赋:句句对偶,以四六文为主,追求语词的华美,代表作品王粲《登楼赋》。

唐朝 文赋 杜牧的《阿房宫赋》,是赋散文化的过渡时期和重要转折。

宋朝 文赋 欧阳修《秋声赋》,苏轼前后《赤壁赋》,赋完成散文化。

赋在形式上有三个特点:

语句上以四、六字句为主,并追求骈偶;语音上要求声律谐协;

文辞上讲究藻饰和用典。排偶和藻饰是赋的一大特征。

赋在内容上的特点:铺采摛文,体物写志(采用铺陈手法,主客对话的方式。)

3.再读前后《赤壁赋》,关注二文较早期的赋有何异同?

【点拨】

异:较早期的赋,前《赤壁赋》多对偶句,间以散句,整散结合,既具有整饬之美,兼具参差错落之美。用典不拘旧事,写景富于变化,在表达上更加自由和丰富,文章如行云流水,挥洒自如。

同:运用赋体传统的主客对话,运用对仗和押韵,使文章富有节奏感和音韵美。

任务三:理想交织现实,悲喜体悟哲思

1.寻找前后《赤壁赋》中作者的情感变化,并探究其情感变化的原因。

【点拨1】

前《赤壁赋》:饮酒乐甚(乐)→苏子愀然(悲)→客喜而笑(喜)

后《赤壁赋》:顾而乐之(乐)→悄然而悲,肃然而恐(恐)→道士固笑,余亦惊寤(惊)

【点拨2】

情感变化的背后是心境的改变。

前《赤壁赋》:

何以“悲”:

何以“喜”:

“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”

万事万物都处在永恒的变化中,个体生命虽然短暂,但是人类整个群体却是无穷的。因此辩证看待“变与不变”,与风月共适即可。

后《赤壁赋》:

何以“恐”:对自然力量的敬畏——划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。

何以“惊”:道士入梦,乃孤鹤也。

2.较前《赤壁赋》,后《赤壁赋》的创作与之间隔三个月,从二文来看,作者的心境有何变化?

【明确】

主客对话中“客”也许也不过是苏子的另一个分身,是在茫茫江月中与自我对话后的释怀;

“孤鹤之梦”作为道家治心的一种象征,事实上是苏东坡内心的另一种声音。

【总结】

苏东坡自谓:“吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿,眼前见天下无一不好人。”而从赤壁二赋来看,旷达乐观并非是其生来的标签,而是跌落人生困境之后的涅槃突围。因此,林语堂评价二文:“若无前篇,不见后篇之妙;若无后篇,不见前篇之佳。”此言绝对不虚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读