2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册16.2《登泰山记》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 375.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 16:11:07 | ||

图片预览

文档简介

16.2《登泰山记》教学设计

【教学目标】

1.了解作家生平,积累文化常识,掌握古人记时方法。

2.能欣赏本文所描写泰山的“日出”之美,借鉴本文写景的技法。

3.能分析本文的语言风格,并发现文章背后作者的情感寓寄。

【学习准备】

1.疏通重要实词、虚词及文言句式,理解文意,读通、读懂文章;

2.搜集相关信息,了解“泰山文化”,并做好读书笔记。

【教学过程】

导入:

王安石在《游褒禅山记》中写道:“世之奇伟瑰怪,非常之观常在于险远。”自古以来,“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓了多少有志之士的理想和抱负,但是今天,我们要跟随清代“桐城派”作家姚鼐,走不寻常之路,领略别样之泰山。

任务一:感知泰山文化,梳理路线选择。

1.预习成果交流,并探究历代文人在泰山上的不同情思及其背后蕴含的文化意义。

【点拨】

(1)一种“情结”。

中国传统文人的泰山情结:

·亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也!(司马迁《史记》)

·“建永世之业,流金石之功。”

“拊剑西南望,思欲赴泰山”(曹植)

(2)一种“文化”。

封禅是泰山政治文化的核心,古代将军勒石记功也是其政治文化的一部分,本质上还是一种“精英文化”。

泰山封禅、泰山书院、尊王攘夷、道统、自然景观(日出、云海、古松、奇石)……

(3)一种“精神”。

“泰山精神”的内涵包括:

促人攀登:积极向上的进取精神;山岳崇拜、灵石意识:扶正祛邪的正义精神;

泰山文化兼容三教文化:容纳万物的包容精神;帝王封禅等:天人合一的和谐精神。

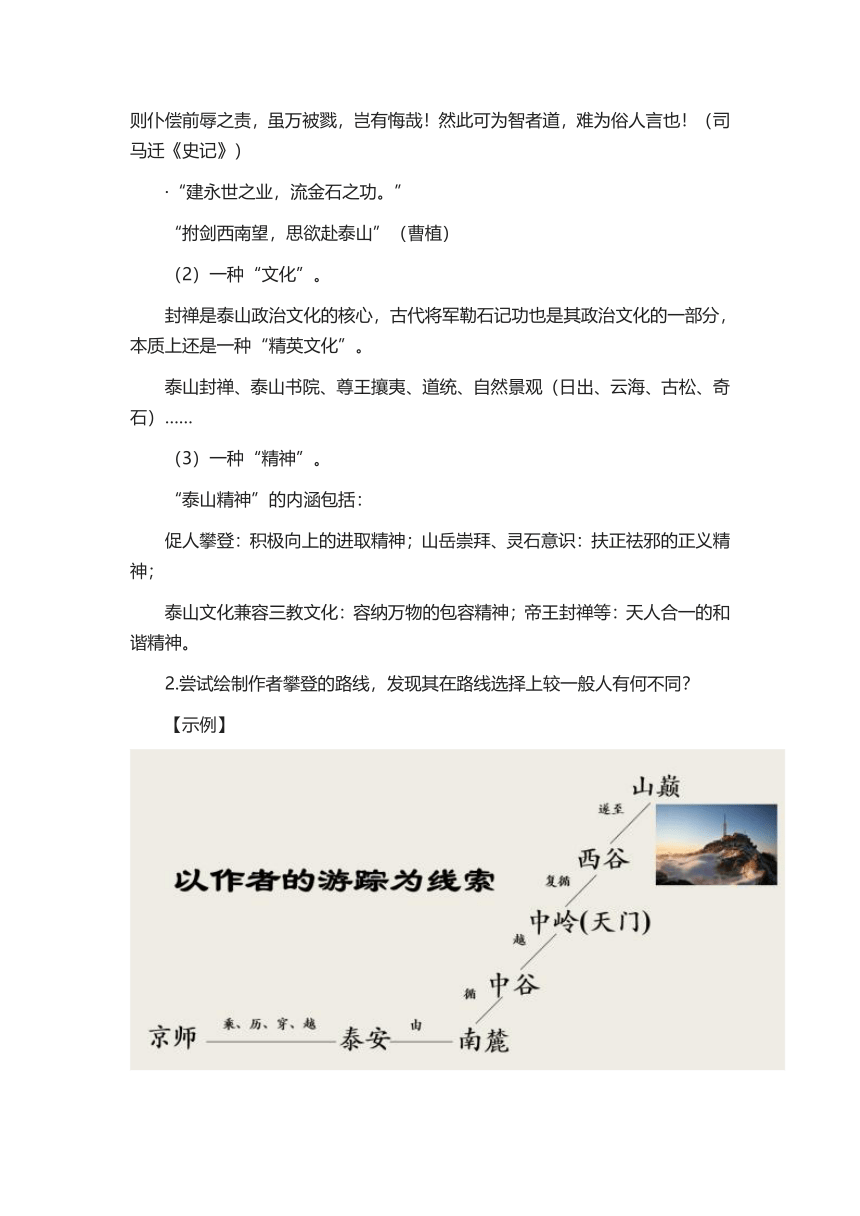

2.尝试绘制作者攀登的路线,发现其在路线选择上较一般人有何不同?

【示例】

不同:古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。

结论:

(1)世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

(2)“桐城派”之文,重视“学问”和“考据”,因此姚鼐在登山之前已提前“考据”挑选了路线。

任务二:共观日出奇景,评点写景艺术。

【知识链接】

“戊申晦,五鼓”

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时”),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

1.按照时间顺序,作者写泰山日出前后不同时段,所见景观有何变化?

【明确】

待日出——云雾弥漫图:重在环境描写,风雪击面、足下云漫、声势渐起。

日将出——云天一线图:重在表现东方天际的变化(雪山微显→“异色”云带→五彩云霞,为喷薄欲出的太阳蓄势。)

日正出——壮观日出图:独特景象:下有红光动摇承之。(红波摇动,犹如承托太阳。)

日出后——诸峰回视图:着墨日观亭以西诸峰,或红或白,颜色错杂,“若偻”比喻写群峰供绕日观峰的样子。

展现云天、东海、群峰的万千气象和泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑之景,具有壮阔之美。

2.具体而微:点评第3、4段的写景妙句,思考作者如何渲染日出时的磅礴气势。

【方法指导】

采用评点法,选择文章中任何一句写景句进行品悟、点评,既可以对写景句的情感内蕴、思想内涵进行评点,也可以对写景句的表达技巧进行点评。

【景物的描写语言赏析角度】

内容:构图、色彩、形象等;

形式:词、句式、音韵、节奏、平仄等;

表现手法:推敲字词(炼字)、修辞、正侧面描写等;

情感意蕴:情调(趣)、情感……

【示例】

1.及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

(1)自选角度,进行点评。

微点评:

·“负”、“烛”两个动词的使用十分巧妙,不言冰雪覆盖青山,却说青山背负积雪,主客颠倒,赋予青山人格的情态,新颖传神,境界全出;“烛”字是将覆盖在青山山的积雪比作蜡烛,生动地写出在落日下积雪反光的明亮景象。

·比喻:“半山居雾若带然”,将萦绕在半山腰的雾气比作丝带,从而表现雾之轻薄以及若隐若现、时断时续。

(2)《赤壁赋》以文为赋,具有整饬之美,《登泰山记》以诗为文,是否能将泰山夕照的写景句改换成诗歌?

泰山夕照

极天一色成五彩,半山居雾若带然。

日照城郭晚如画,苍山负雪烛天南。

(泰山雪景)

2.稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。

微点评:

运用烘托,以白若樗蒱的山来烘托日观峰之高。

3.日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。

【知识链接】

日观望海,实不见海,极目缥缈,恍惚见沧。(张岱《岱志》);

《岁除日与子颍登日观观日出作歌》。

微点评:

借想象而设虚境,这是虚写的魅力。“不知万顷冯夷宫,并作红光上天上。”姚鼐在文中想象东海,在诗中想象水神宫殿的光辉跃入天际,霎时化作万道金光,其想象之奇,令人惊叹。与前面实景相映,一实一虚,意境深远。

4.回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

微点评:

色彩丰富,描绘出日出诸峰各景之绚丽;运用拟人和烘托,以各峰如老人佝偻背的矮小样子衬托日出之磅礴壮阔。

任务三:关注精炼笔触,走进作者心境

1.有无之中。

山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

(1)这段描写与前文的语言风格是否一致?呈现出何种语言风格?

论“文”:

朱熹:“曾南丰(曾巩)文字又更峻洁,虽议论有浅近处然却平正好。到得东坡,便伤于巧,议论有不正当处,后来到中原见欧公诸人了,文字方稍平。”

——《朱子语类》卷一三九

【明确】

风格特点:多用两三字短句,简练峭劲。文字素朴雅正,通畅清顺。叙事写景简洁明快,有丰赡雅洁之美。

(2)这一段较前文显得突兀,在极写泰山日出之景的瑰丽雄奇之后,此段为何又写得如此平常?

【点拨】

姚鼐生平:

姚鼐(1732—1815),字姬传、梦穀、稽川,室名惜抱轩,人称惜抱先生,桐城(今属安徽)人,清代散文家,与方苞、刘大櫆并称“桐城派三祖”。他所选编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集,提出了“义理、考据、辞章”三者不可偏废,注重内容和形式的关系,发展和完善了桐城派文论,是桐城派散文的集大成者。

背景:作者在官场被排挤,仕途不顺而辞官归乡。

辞官时间:乾隆三十九年秋。

登山时间:

于乾隆三十九年(1774年)十二月丁未日,即二十八日傍晚(小年夜)登上山顶,第二天,即十二月廿九日,除夕日(当年十二月小)五更时分,于日观亭待日出。

高潮——低谷:

该段句式上多用短句,不着虚词,简洁明快;所绘景物清寒冷峻,如同置身于一远离人世尘嚣的自在之境。“以我观物,物皆着我之色彩”,应该说姚鼐在领略了泰山的日出胜境后,内心身处受到极大震撼,对宦海浮沉、名缰利锁已经彻底抛却。心灵的震撼之后是身心的极度放松和宁静,因此行文语势平常,景物描写淡然。

【小结】

苏东坡谓“长恨此身非我有,何时忘却营营”,却也终能在小舟之上,江海之间凭寄余生;姚鼐冒着风雪穿谷越界,在人生低谷时,抛下人世的蝇营狗苟去看泰山日出的盛大气象,亦在造物者那里获得了心灵的宁静和疗愈。也许,古之士大夫都满怀如此悲愤和无奈,却又有幸从大自然那里得到了非比常人的馈赠。

【课后作业】

联读姚鼐《登泰山记》和徐霞客《游天台山日记》,以读书笔记的形式,从不同角度写下两者在写景上的差异。

【教学目标】

1.了解作家生平,积累文化常识,掌握古人记时方法。

2.能欣赏本文所描写泰山的“日出”之美,借鉴本文写景的技法。

3.能分析本文的语言风格,并发现文章背后作者的情感寓寄。

【学习准备】

1.疏通重要实词、虚词及文言句式,理解文意,读通、读懂文章;

2.搜集相关信息,了解“泰山文化”,并做好读书笔记。

【教学过程】

导入:

王安石在《游褒禅山记》中写道:“世之奇伟瑰怪,非常之观常在于险远。”自古以来,“会当凌绝顶,一览众山小”寄寓了多少有志之士的理想和抱负,但是今天,我们要跟随清代“桐城派”作家姚鼐,走不寻常之路,领略别样之泰山。

任务一:感知泰山文化,梳理路线选择。

1.预习成果交流,并探究历代文人在泰山上的不同情思及其背后蕴含的文化意义。

【点拨】

(1)一种“情结”。

中国传统文人的泰山情结:

·亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也!(司马迁《史记》)

·“建永世之业,流金石之功。”

“拊剑西南望,思欲赴泰山”(曹植)

(2)一种“文化”。

封禅是泰山政治文化的核心,古代将军勒石记功也是其政治文化的一部分,本质上还是一种“精英文化”。

泰山封禅、泰山书院、尊王攘夷、道统、自然景观(日出、云海、古松、奇石)……

(3)一种“精神”。

“泰山精神”的内涵包括:

促人攀登:积极向上的进取精神;山岳崇拜、灵石意识:扶正祛邪的正义精神;

泰山文化兼容三教文化:容纳万物的包容精神;帝王封禅等:天人合一的和谐精神。

2.尝试绘制作者攀登的路线,发现其在路线选择上较一般人有何不同?

【示例】

不同:古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。

结论:

(1)世之奇伟、瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。

(2)“桐城派”之文,重视“学问”和“考据”,因此姚鼐在登山之前已提前“考据”挑选了路线。

任务二:共观日出奇景,评点写景艺术。

【知识链接】

“戊申晦,五鼓”

朔、晦、望与既望

朔:阴历每月第一天

晦:阴历每月最后一天

望:阴历每月十五

既望:阴历每月十六

五鼓:古代五时钟,以打更击鼓报时,一夜分为五更,每更一个时辰(两小时),又把每更分为五点。每更里的每点只占24分钟。晚七点起更,晚上7时至9时为一更,9时至11时为二更,11时至1时为三更(即“子时”),午夜1时至3时为四更,后半夜3时至5时为五更,“五鼓”相当于五点钟。

1.按照时间顺序,作者写泰山日出前后不同时段,所见景观有何变化?

【明确】

待日出——云雾弥漫图:重在环境描写,风雪击面、足下云漫、声势渐起。

日将出——云天一线图:重在表现东方天际的变化(雪山微显→“异色”云带→五彩云霞,为喷薄欲出的太阳蓄势。)

日正出——壮观日出图:独特景象:下有红光动摇承之。(红波摇动,犹如承托太阳。)

日出后——诸峰回视图:着墨日观亭以西诸峰,或红或白,颜色错杂,“若偻”比喻写群峰供绕日观峰的样子。

展现云天、东海、群峰的万千气象和泰山雪后初晴的瑰丽景色和日出时的雄浑之景,具有壮阔之美。

2.具体而微:点评第3、4段的写景妙句,思考作者如何渲染日出时的磅礴气势。

【方法指导】

采用评点法,选择文章中任何一句写景句进行品悟、点评,既可以对写景句的情感内蕴、思想内涵进行评点,也可以对写景句的表达技巧进行点评。

【景物的描写语言赏析角度】

内容:构图、色彩、形象等;

形式:词、句式、音韵、节奏、平仄等;

表现手法:推敲字词(炼字)、修辞、正侧面描写等;

情感意蕴:情调(趣)、情感……

【示例】

1.及既上,苍山负雪,明烛天南;望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

(1)自选角度,进行点评。

微点评:

·“负”、“烛”两个动词的使用十分巧妙,不言冰雪覆盖青山,却说青山背负积雪,主客颠倒,赋予青山人格的情态,新颖传神,境界全出;“烛”字是将覆盖在青山山的积雪比作蜡烛,生动地写出在落日下积雪反光的明亮景象。

·比喻:“半山居雾若带然”,将萦绕在半山腰的雾气比作丝带,从而表现雾之轻薄以及若隐若现、时断时续。

(2)《赤壁赋》以文为赋,具有整饬之美,《登泰山记》以诗为文,是否能将泰山夕照的写景句改换成诗歌?

泰山夕照

极天一色成五彩,半山居雾若带然。

日照城郭晚如画,苍山负雪烛天南。

(泰山雪景)

2.稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。

微点评:

运用烘托,以白若樗蒱的山来烘托日观峰之高。

3.日上,正赤如丹,下有红光,动摇承之。或曰,此东海也。

【知识链接】

日观望海,实不见海,极目缥缈,恍惚见沧。(张岱《岱志》);

《岁除日与子颍登日观观日出作歌》。

微点评:

借想象而设虚境,这是虚写的魅力。“不知万顷冯夷宫,并作红光上天上。”姚鼐在文中想象东海,在诗中想象水神宫殿的光辉跃入天际,霎时化作万道金光,其想象之奇,令人惊叹。与前面实景相映,一实一虚,意境深远。

4.回视日观以西峰,或得日,或否,绛皓驳色,而皆若偻。

微点评:

色彩丰富,描绘出日出诸峰各景之绚丽;运用拟人和烘托,以各峰如老人佝偻背的矮小样子衬托日出之磅礴壮阔。

任务三:关注精炼笔触,走进作者心境

1.有无之中。

山多石,少土;石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。

(1)这段描写与前文的语言风格是否一致?呈现出何种语言风格?

论“文”:

朱熹:“曾南丰(曾巩)文字又更峻洁,虽议论有浅近处然却平正好。到得东坡,便伤于巧,议论有不正当处,后来到中原见欧公诸人了,文字方稍平。”

——《朱子语类》卷一三九

【明确】

风格特点:多用两三字短句,简练峭劲。文字素朴雅正,通畅清顺。叙事写景简洁明快,有丰赡雅洁之美。

(2)这一段较前文显得突兀,在极写泰山日出之景的瑰丽雄奇之后,此段为何又写得如此平常?

【点拨】

姚鼐生平:

姚鼐(1732—1815),字姬传、梦穀、稽川,室名惜抱轩,人称惜抱先生,桐城(今属安徽)人,清代散文家,与方苞、刘大櫆并称“桐城派三祖”。他所选编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集,提出了“义理、考据、辞章”三者不可偏废,注重内容和形式的关系,发展和完善了桐城派文论,是桐城派散文的集大成者。

背景:作者在官场被排挤,仕途不顺而辞官归乡。

辞官时间:乾隆三十九年秋。

登山时间:

于乾隆三十九年(1774年)十二月丁未日,即二十八日傍晚(小年夜)登上山顶,第二天,即十二月廿九日,除夕日(当年十二月小)五更时分,于日观亭待日出。

高潮——低谷:

该段句式上多用短句,不着虚词,简洁明快;所绘景物清寒冷峻,如同置身于一远离人世尘嚣的自在之境。“以我观物,物皆着我之色彩”,应该说姚鼐在领略了泰山的日出胜境后,内心身处受到极大震撼,对宦海浮沉、名缰利锁已经彻底抛却。心灵的震撼之后是身心的极度放松和宁静,因此行文语势平常,景物描写淡然。

【小结】

苏东坡谓“长恨此身非我有,何时忘却营营”,却也终能在小舟之上,江海之间凭寄余生;姚鼐冒着风雪穿谷越界,在人生低谷时,抛下人世的蝇营狗苟去看泰山日出的盛大气象,亦在造物者那里获得了心灵的宁静和疗愈。也许,古之士大夫都满怀如此悲愤和无奈,却又有幸从大自然那里得到了非比常人的馈赠。

【课后作业】

联读姚鼐《登泰山记》和徐霞客《游天台山日记》,以读书笔记的形式,从不同角度写下两者在写景上的差异。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读