新疆维吾尔自治区喀什第六高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含部分解析)

文档属性

| 名称 | 新疆维吾尔自治区喀什第六高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考历史试题(Word版含部分解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 53.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-03 11:05:02 | ||

图片预览

文档简介

喀什第六高级中学2021-2022学年高一上学期12月月考

历史试题

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题

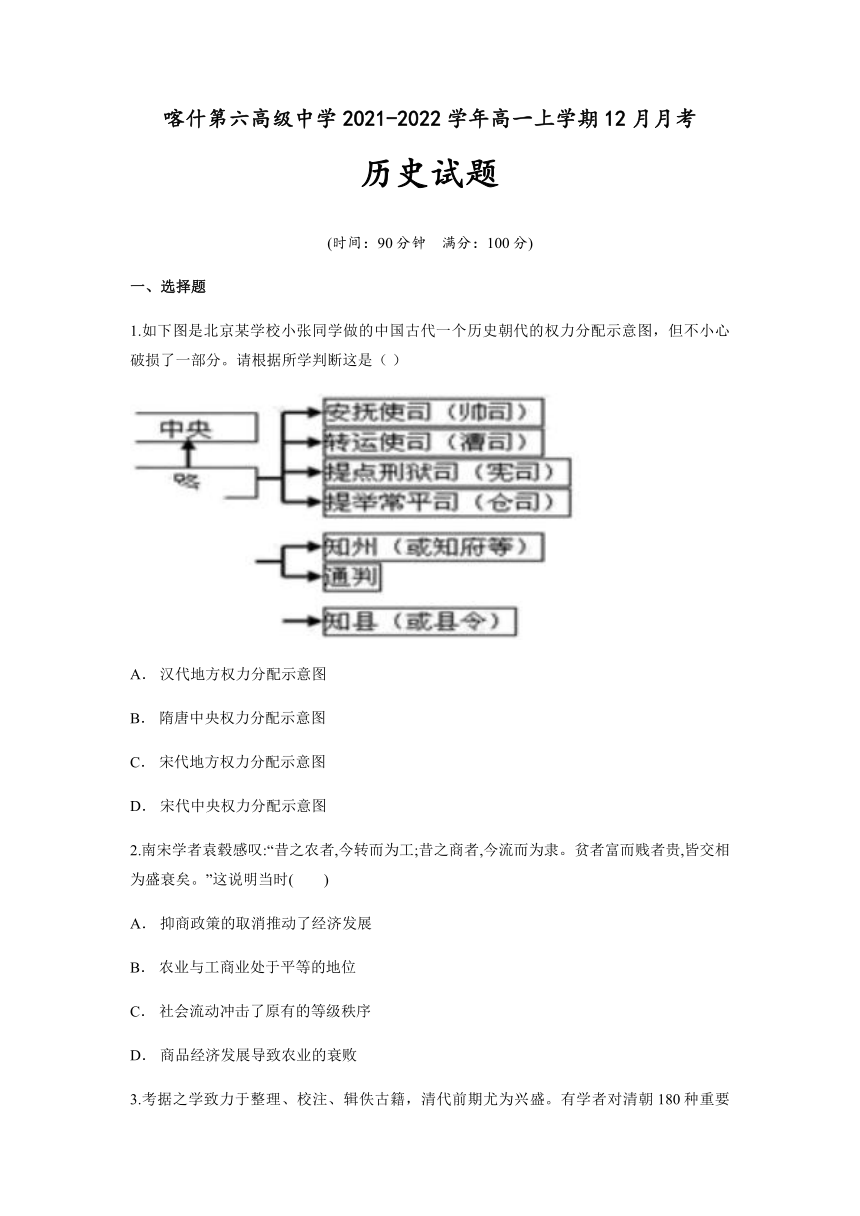

1.如下图是北京某学校小张同学做的中国古代一个历史朝代的权力分配示意图,但不小心破损了一部分。请根据所学判断这是( )

A. 汉代地方权力分配示意图

B. 隋唐中央权力分配示意图

C. 宋代地方权力分配示意图

D. 宋代中央权力分配示意图

2.南宋学者袁毂感叹:“昔之农者,今转而为工;昔之商者,今流而为隶。贫者富而贱者贵,皆交相为盛衰矣。”这说明当时( )

A. 抑商政策的取消推动了经济发展

B. 农业与工商业处于平等的地位

C. 社会流动冲击了原有的等级秩序

D. 商品经济发展导致农业的衰败

3.考据之学致力于整理、校注、辑佚古籍,清代前期尤为兴盛。有学者对清朝180种重要的考据学著作进行分析,结果表明有近90%的作者是江南人,有92%的作者得过科举功名,其中超过一半的人是进士。这主要是由于( )

A. 江南地区经济文化兴盛

B. 八股取士制度的推行

C. 理学成为官方正统思想

D. 思想界经世之风盛行

4.宋代是我国古代发行货币最多的朝代之一,但宋代也是历史上一个经常闹“钱荒”(一种铜币短缺现象)的朝代。据《宋史》记载,“比年公私上下并苦乏钱,百货不通,人情窘迫,谓之钱荒”。宋代的“钱荒”现象( )

A. 说明当时出现了资本主义萌芽

B. 说明国家财政困难

C. 表明传统货币政策急需改革

D. 说明国家经济管理制度混乱

5.日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司“公凭”(官方文书)记载:泉州客商李充“自己船一只”“往日本国”,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代( )

A. 商贸活动不再受到官府的监管

B. 中日之间官民互惠贸易的繁荣

C. “朝贡”贸易体制尚未发展起来

D. “海上丝绸之路”商品外销情况

6.明清时期有思想家认为,君臣的职责都是为天下服务,君臣是共治天下的“师友”,彼此的关系是相互唱和、共同协力。据此推断,该思想家( )

A. 要求恢复三省六部制

B. 主张限制君主专制

C. 倡导实行君主立宪制

D. 反对废除宰相制度

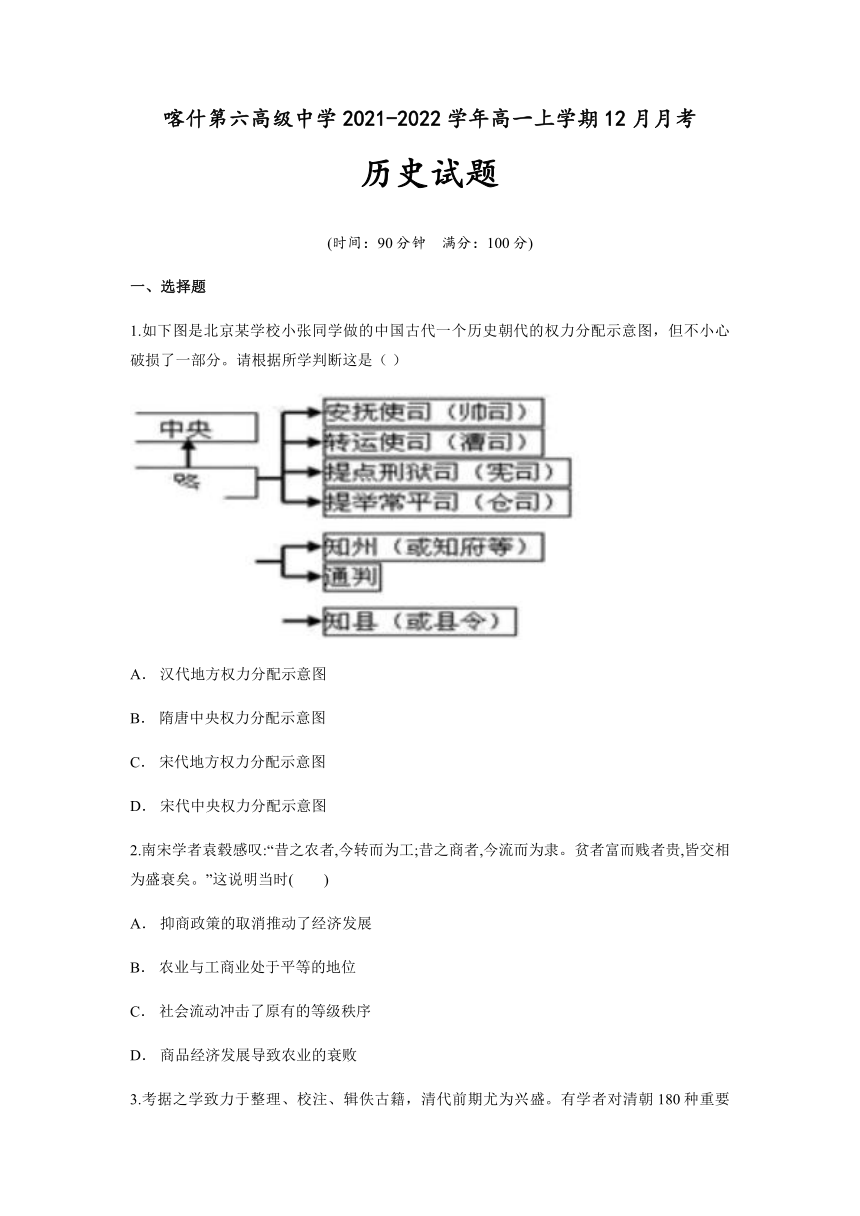

7.下图是儒家思想在古代中国演进的曲线图示。与d点直接相关的是( )

A. 孟子、荀子

B. 董仲舒、主父偃

C. 朱熹、王守仁

D. 韩愈、李翱

8.明清时期,宰相制度的废除、军机处的设立、大兴文字狱,这些举措从本质上反映了( )

A. 皇权统治的加强

B. 文化专制的加强

C. 思想控制的强化

D. 资本主义因素萌发

9.中国境内的各民族共同创造了中华文明。下列有关元朝时期的民族关系和民族政策的说法,不正确的是( )

A. 蒙古族和回族,基本上是在元朝形成的

B. 元朝对不同民族实行“四等人制”

C. 色目人指蒙古人、西北和西域各族人

D. 元朝后期民族矛盾逐渐减弱,民族融合加快

10.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。出现这一趋势的原因是( )

A. 同级政区的数量明显减少

B. 不同区域间经济联系日益增多

C. 政府的行政效率不断提高

D. 中央政府对地方控制逐渐加强

11.在《清世宗实录》内,雍正十年以前谕旨的发布途径,多为“谕内阁”及“谕议政王大臣、谕大学士等”,雍正十年以后则常“谕办理军机大臣等”,不少于“谕内阁”的次数。这一变化表明( )

A. 清廷内部矛盾尖锐

B. 皇帝决策更好执行

C. 君主专制达到顶峰

D. 军机处地位的上升

12.有人认为,黄宗羲是传统政治体系的“掘墓人”。得出这一见解主要是因为黄宗羲( )

A. 始终将民众的利益放在首位

B. 反对专制暴君政治,倡导早期民主

C. 对传统的程朱理学进行了批判与继承

D. 提出“天下兴亡,匹夫有责”的口号

13.万历十六年(1588年)夏天,李贽剃光了头以示和鄙俗断绝,虽居住在佛教寺院,却不受戒、不做僧众的功课,强烈冲击了传统世俗,被当地的保守势力视为“异端”。这表明李贽( )

A. 主张个性解放,思想自由

B. 反对理学空谈和功利主义

C. 反对封建礼教,崇尚宗教自由

D. 崇尚“至道无为”政治理想

14.他的足迹,最远到达非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。他是 ( )

A. 张骞

B. 郑和

C. 戚继光

D. 郑成功

15.《皇明祖训》记载:“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下,庶务彼此领颜(相抗衡),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。“明太祖这一做法反映的实质是( )

A. 扩大六部权力

B. 加强君主专制

C. 扩大地方权力

D. 改革丞相制度

16.据记载,宋代一个海商一次贩运的货物常达十万斤以上,价值高达数十万贯。中国商人和商船取代波斯成为中外贸易的主导力量。材料反映了宋代( )

A. 农业繁荣

B. 手工业兴旺

C. 海外贸易发达

D. 文化昌盛

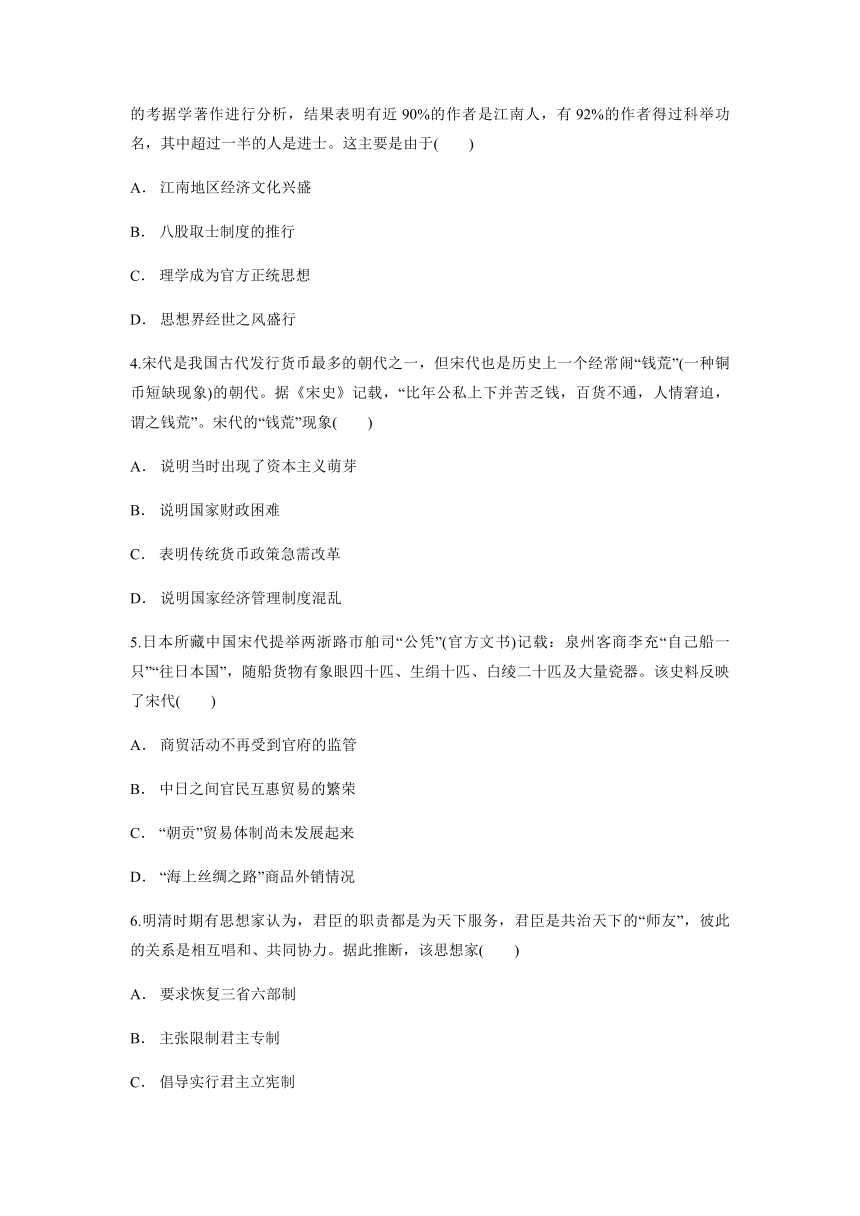

17.康熙帝曾经说,大臣将皇帝视为驾车之马,没有人主动“怜恤”,让皇帝可以“休息”。下图起居注,记载了康熙每天聆听奏报、处理政务的情况。这表明清代帝王的突出品质是( )

A. 清廉

B. 疲劳

C. 勤政

D. 高效

18.在宋代,官僚士大夫与富人联姻的现象大量存在。 有的文人进士及第还未做官,就选择富有者为妻;更有甚者,真宗年间有朝廷命官居然为娶一有钱妇人而发生争执。这一现象反映了当时( )

A. 经济发展引起价值观念变化

B. 文人的道德水平滑坡

C. 冗官局面导致官员待遇下降

D. 官员的自身素质低下

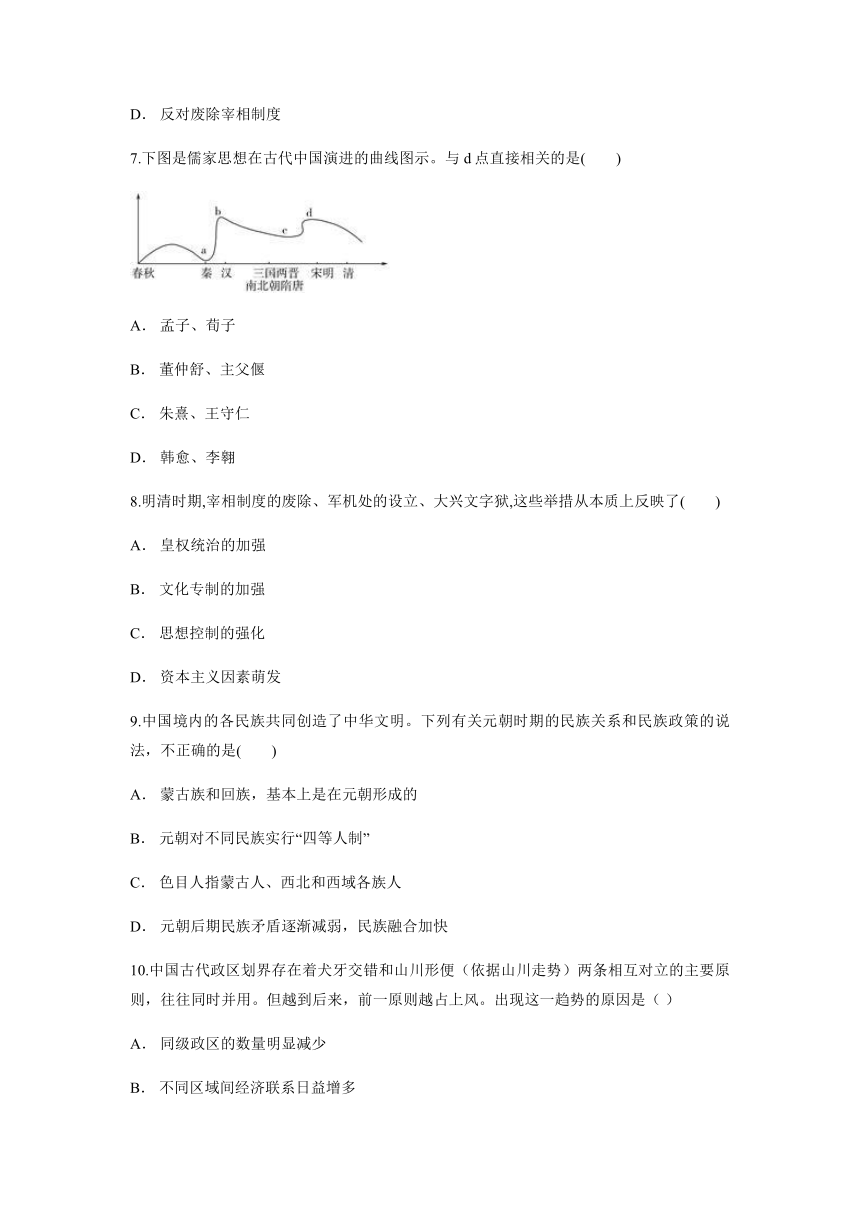

19.如下图是中国历史纪年表(隋至元),图中的☆处应是 ( )

A. 后周

B. 北魏

C. 陈

D. 金

20.明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入我国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物,甚至有些地方只种植棉花,“不产米,仰食四方”。由此可知,当时( )

A. 自然经济开始解体

B. 抑商观念发生改变

C. 经济结构发生变化

D. 区域经济繁荣发展

二、非选择题

21.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县的一个小地主,依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金,于是购置田产,居为大地主。又有苏州王宪,出身于大地主家庭,经营了一个玉器店铺,更富裕了。

材料二 《郑氏规范》介绍,大地主郑氏家族的条规规定:“佃人用货币折租。”

材料三 《清代全史》叙述:杭州人张翰的祖先在成祖末年(明朝)购织机一张,从事纺织,“忻织泞布精良,每下一机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。由于市场和规模扩大,张瀚遂雇佣附近无业的游民工匠采取“机户出资,机工出力”的方式组织生产,工匠工钱支付方式或“计日授值”或“计工授值”。

请回答:

(1)以上材料反映了明朝什么社会经济现象?

(2)材料中提及的人物从事的经济活动有哪几种?据此分析上述经济活动对明朝社会经济发展产生的影响?

(3)哪一种经济活动是当时社会经济的主流?为什么?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 清初,为了沟通中央和边疆的联系,清廷特设理藩院进行专管,同时又派将军、都统大臣等官员,驻扎各地,代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行。而一般民刑事务,如编审人丁、征收赋税等,都由经朝廷任命的所在民族头领,或土官、土司自行管理。在制度上,清政府也多依据各民族的传统,保留其原有制度,如蒙古地区实行的盟旗制度和新疆维吾尔族中实行的伯克制。在蒙藏等地区,清政府特规定:凡喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效。清政府对边疆民族地区的管理,收到了很好的效果。

——摘编自白钢总主编《中国政治制度通史》

(1)根据材料,概括清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)根据材料,简析清朝管理边疆民族地区政策的作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 市镇,亦称市集、墟、场,往往在多个村庄的中心地带。明正德年间松江府青浦县的朱家角“商贾凑聚,贸易花布,为今巨镇”。在江南地区,史载“鬻诸双林镇,为织包头纱之用”。在17 世纪,仅荷兰东印度公司就运出景德镇等中国瓷器1 600万件。制瓷业的发展不仅带来巨额的利润,也带来了更多的自由雇工。

——摘编自林家豪《明代工商业城镇的形成与经济发展的内在关系》

材料二 朱棣重视阁臣个人素质,阁臣的进退完全取决于成祖朱棣对他们能力的认同。后设立制敕房、诰敕房等机构,完善内阁制度。宣宗时,以票拟批答的方式处理政务,加强了内阁的权力。但由于权力制衡的需要,宣宗培植宦官势力,赋予司礼监太监批红权。

——摘编自田维佳《明代内阁的发展演变与皇权的关系》

(1)根据材料一,概括明后期江南工商业市镇的特点。

(2)根据材料二,概述明代内阁的发展状况。综合材料一、二,指出明代后期社会变迁的新态势。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉王朝在一些不具备设置郡县管理的边疆地区,设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝实行较为开明的治边政策,设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝在地方上设置行中书省行政区域,对南部的广大少数民族地区除设置宣慰司、安抚司等机构外,大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务。在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 历史学家钱穆说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。……秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯碎的平民社会。……其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起,……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

——钱穆《理学与艺术》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代边疆治理的特点及意义。

(2)根据材料二,指出钱穆所说的宋代政治方面的变化。结合所学知识分析出现这一变化的原因。

答案解析

1.【答案】C

【解析】据示意图可知“路”下辖安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司,尤其是转运使司是宋代负责地方财政的机构,据此可知这是“宋代地方权力分配示意图”,C正确;据示意图 “路”可知不是汉代,A错误;据所学可知隋唐中央权力分配应该有“三省六部制”,故B错误;宋代中央权力分配是二府三司制,与材料不符,D错误。

2.【答案】C

【解析】据材料“昔之农者,今转而为工;昔之商者,今流而为隶。贫者富而贱者贵,皆交相为盛衰矣”并结合所学知识可知,这反映了当时社会阶层的流动变化,导致社会等级秩序变化,故C项正确。

3.【答案】A

【解析】据题干材料中“有学者对清朝180种重要的考据学著作进行分析,结果表明有近90%的作者是江南人,有92%的作者得过科举功名,其中超过一半的人是进士”的现象,结合所学,南宋以后,随着古代中国的经济重心彻底转移至南方,中国的文化重心也随之转移至南方,故选A项。

4.【答案】C

【解析】材料中的“钱荒”现象,说明在社会经济运行中货币的严重不足,这是工商业发展对货币需求量增加的必然产物,也说明传统的货币政策已不适应工商业经济的发展需要而急需改革,C项表述准确,符合题意,正确;A项体现的是雇佣与被雇佣生产关系,是在明朝中后期才出现的,排除;材料反映的是社会经济问题,而不是国家财政问题,排除B;②与题意不符,排除;仅从材料信息不能说明宋代国家经济管理混乱,排除D。故选C。

5.【答案】D

【解析】选D。从李充的随船货物可以了解到“海上丝绸之路”商品外销情况,故D正确。

6.【答案】B

【解析】根据材料中的“君臣是共治天下的‘师友’,彼此的关系是相互唱和、共同协力”,说明该思想家认为应当充分发挥大臣的作用,大臣不能仅仅作为为君主服务的奴才而存在,实际上是主张限制君主专制,故答案为B项。该思想家没有提出具体的制度设计,排除A项;C项材料信息没有涉及,排除;该思想家主张发挥大臣的作用,并非主张恢复宰相制度,排除D项。

7.【答案】C

【解析】d点是宋明时期,可知儒学发展到宋明理学,朱熹是程朱理学的集大成者,王守仁是心学的集大成者。

8.【答案】A

【解析】题干所述的举措是明清时期为了强化专制主义中央集权制度采取的措施,表明封建统治者用正常的手段已经统治不下去了,只能采用非正常的手段,政治上加强专制措施,文化上实行文化专制,表明皇权统治的加强,故A与题意相符。

9.【答案】C

【解析】色目人指蒙古以外的西北、西域各族人,C项错误,符合题意;中华民族大家庭的重要成员蒙古族和回族,基本上是在元朝形成的,A项正确,不合题意;元朝将全国人分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等,实行“四等人制”,B项正确,不合题意;元朝后期,随着时间推移,民族矛盾逐渐减弱,民族融合加快,D项正确,不合题意。

10.【答案】D

【解析】依据材料信息说的是中国古代政区划界的原则的变化,没有涉及行政区的数量,A项错误;犬牙交错占上风,因为以自然地形划界是促成地方割据的重要因素,统治者便有意识地采取犬牙交错,相互制衡的原则来划分行政区域,不同区域间经济联系日益增多不合题意;政府的行政效率不断提高 不合题意;中央政府对地方控制逐渐加强划分题意,D项正确。由此分析ABC不合题意,故此题选D。

11.【答案】D

【解析】材料中军机处发布谕旨的次数逐渐超过内阁,说明军机处的地位逐渐上升,故D项正确。

12.【答案】B

【解析】“传统政治体系”是指中国古代君主专制制度,“掘墓人”指黄宗羲反对君主专制,因此B项正确。A、C两项与“政治体系”不符;D项是顾炎武的思想。

13.【答案】A

【解析】“李贽剃光了头以示和鄙俗断绝,虽居住在佛教寺院,却不受戒”体现了思想自由的特点,故A项正确。

14.【答案】B

【解析】选B。根据所学知识,郑和自1405-1433年率船队七下西洋,最远到达非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。故材料中的“他”是郑和。故选B。

15.【答案】B

【解析】据“今我朝罢承相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下,庶务彼此颉颃(相抗衡),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”可知,明太祖这一做法反映的实质是加强君主专制。为了加强君主专制,明太祖在地方,废除行中书省,设立三司。在中央,废除丞相,设置了殿阁大学士,撤销中书省,权分六部。所以B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

16.【答案】C

【解析】选C。材料强调海商贩运货物多,中国商人和商船成为中外贸易的主导力量,反映了海外贸易的发达,故选C。

17.【答案】C

【解析】

18.【答案】A

【解析】材料三句话之间是总分结构,第一句是主旨,后两句是对第一句的解释,强调“官僚士大夫与富人联姻”,这体现出商人地位有所提高,传统抑商观念受到冲击,结合时间“宋代”可知当时经济繁荣尤其是商品经济发达,故正确答案为A项。士大夫与富人联姻,无关道德水平和自身素质,故B、D项错误。材料未体现官员待遇下降,C项错误。

19.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,后周960年被北宋取代,北魏在534年灭亡,陈是589年灭亡,因此A、B、C不符合题意。金是1115年建立,1234年被蒙古军队所灭。D符合题意,故选D。

20.【答案】C

【解析】根据材料“原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物,甚至有些地方只种植棉花,‘不产米,仰食四方’”可知,当时粮食作物和经济作物的比例发生了变化,这反映出经济结构的调整,故C项正确;自然经济开始解体是在鸦片战争后,故A项错误;中国封建社会一直坚守抑商观念,故B项错误;材料中没有提及区域经济的相关信息,故D项错误。

21.【答案】(1)商品经济的发展、租佃经营日趋普遍化和资本主义萌芽的出现。

(2)经济活动:经营商业活动、兴办手工工场、交纳货币地租。

影响:经营工商业和地租货币化有利于商品经济的发展和资本主义萌芽的产生;从事封建地租剥削,阻碍资本主义萌芽和商品经济的发展,不利于明清时期社会转型。

(3)主流:投资田产,收取地租。

理由:自给自足的自然经济仍占统治地位;投资田产风险小且保值,社会地位高;政府推行重农抑商政策,经营工商业风险大,社会地位低。

【解析】(1)材料“依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金”反映出商品经济的发展;材料“佃人用货币折租”反映出租佃关系的发展;材料“机户出资,机工出力”反映出资本主义萌芽的发展。

(2)第一小问,根据材料“致富数千金”“佃人用货币折租”“获利甚多”可以出材料中提及的人物从事的经济活动有经营商业活动、兴办手工工场、交纳货币地租。第二小问,根据材料和所学知识可以从商品经济的发展、阻碍社会转型方面来分析出答案。

(3)根据所学知识可知,投资田产,收取地租是当时社会经济的主流;理由可以从小农经济的地位、投资风险、社会地位、政府的政策等方面来分析。

22.【答案】(1)特点:中央集权与地方部分自治相结合;尊重少数民族传统;借助宗教强化管理。(中央专管与派出管理相结合;中央监管与地方部分自治相结合;传承历史与时代更新相结合;行政管理与宗教管理相结合。)

(2)作用:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展。

【解析】第(1)问,从处理中央与地方关系、尊重民族地区传统等方面回答。第(2)问,主要从边疆的稳定、经济的发展、民族关系、政权稳定的角度加以分析。

23.【答案】(1)特点:处于多个村庄的中心地带;商品经济活跃;出现专业化市镇;与资本主义世界市场发生联系;自由雇工增多。

(2)状况:内阁制度趋向完善;内阁权力扩大,但受司礼监牵制。新态势:出现新的生产关系萌芽,君主专制日益强化。

【解析】(1)第一小问特点,据材料一信息从商品经济发展、市镇特点、与资本主义世界市场关系及生产关系等角度归纳。 第(2)问第一小问状况,据材料二从内阁制度发展趋向、内阁权力等方面概括;第二小问新态势,据材料一、二并结合所学知识,从经济、政治方面归纳。

24.【答案】(1)特点:治理体系日益完备(设置专门机构);因俗而治;注重维护中央权威。

意义:奠定了中国的基本疆域版图;强化了民族认同(促进了民族交融);促进了边疆开发;形成了追求统一的价值观;形成了中国古代边疆治理的基本模式。

(2)变化:中国社会由贵族社会转变为平民社会。原因:科举制的实行;士族的衰落;庶族地主的兴起;文化教育的发展

【解析】(1)“特点”,根据材料一信息“汉王朝……设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝……设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝……设置宣慰司、安抚司等机构……清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务”得出:治理体系日益完备;由“大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理……在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等”得出:因俗而治;结合所学知识从注重维护中央权威、巩固统一的角度补充。

“意义”,依据所学知识从奠定了中国的基本疆域版图、强化了民族认同、促进了边疆开发、形成了追求统一的价值观、形成了中国古代边疆治理的基本模式等角度分析。

(2)“变化”,根据材料二信息“秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯碎的平民社会”得出:中国社会由贵族社会转变为平民社会。

“原因”,依据材料二信息“其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起”得出:科举制的实行;结合所学知识从士族的衰落、庶族地主的兴起、文化教育的发展等角度补充。

历史试题

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题

1.如下图是北京某学校小张同学做的中国古代一个历史朝代的权力分配示意图,但不小心破损了一部分。请根据所学判断这是( )

A. 汉代地方权力分配示意图

B. 隋唐中央权力分配示意图

C. 宋代地方权力分配示意图

D. 宋代中央权力分配示意图

2.南宋学者袁毂感叹:“昔之农者,今转而为工;昔之商者,今流而为隶。贫者富而贱者贵,皆交相为盛衰矣。”这说明当时( )

A. 抑商政策的取消推动了经济发展

B. 农业与工商业处于平等的地位

C. 社会流动冲击了原有的等级秩序

D. 商品经济发展导致农业的衰败

3.考据之学致力于整理、校注、辑佚古籍,清代前期尤为兴盛。有学者对清朝180种重要的考据学著作进行分析,结果表明有近90%的作者是江南人,有92%的作者得过科举功名,其中超过一半的人是进士。这主要是由于( )

A. 江南地区经济文化兴盛

B. 八股取士制度的推行

C. 理学成为官方正统思想

D. 思想界经世之风盛行

4.宋代是我国古代发行货币最多的朝代之一,但宋代也是历史上一个经常闹“钱荒”(一种铜币短缺现象)的朝代。据《宋史》记载,“比年公私上下并苦乏钱,百货不通,人情窘迫,谓之钱荒”。宋代的“钱荒”现象( )

A. 说明当时出现了资本主义萌芽

B. 说明国家财政困难

C. 表明传统货币政策急需改革

D. 说明国家经济管理制度混乱

5.日本所藏中国宋代提举两浙路市舶司“公凭”(官方文书)记载:泉州客商李充“自己船一只”“往日本国”,随船货物有象眼四十匹、生绢十匹、白绫二十匹及大量瓷器。该史料反映了宋代( )

A. 商贸活动不再受到官府的监管

B. 中日之间官民互惠贸易的繁荣

C. “朝贡”贸易体制尚未发展起来

D. “海上丝绸之路”商品外销情况

6.明清时期有思想家认为,君臣的职责都是为天下服务,君臣是共治天下的“师友”,彼此的关系是相互唱和、共同协力。据此推断,该思想家( )

A. 要求恢复三省六部制

B. 主张限制君主专制

C. 倡导实行君主立宪制

D. 反对废除宰相制度

7.下图是儒家思想在古代中国演进的曲线图示。与d点直接相关的是( )

A. 孟子、荀子

B. 董仲舒、主父偃

C. 朱熹、王守仁

D. 韩愈、李翱

8.明清时期,宰相制度的废除、军机处的设立、大兴文字狱,这些举措从本质上反映了( )

A. 皇权统治的加强

B. 文化专制的加强

C. 思想控制的强化

D. 资本主义因素萌发

9.中国境内的各民族共同创造了中华文明。下列有关元朝时期的民族关系和民族政策的说法,不正确的是( )

A. 蒙古族和回族,基本上是在元朝形成的

B. 元朝对不同民族实行“四等人制”

C. 色目人指蒙古人、西北和西域各族人

D. 元朝后期民族矛盾逐渐减弱,民族融合加快

10.中国古代政区划界存在着犬牙交错和山川形便(依据山川走势)两条相互对立的主要原则,往往同时并用。但越到后来,前一原则越占上风。出现这一趋势的原因是( )

A. 同级政区的数量明显减少

B. 不同区域间经济联系日益增多

C. 政府的行政效率不断提高

D. 中央政府对地方控制逐渐加强

11.在《清世宗实录》内,雍正十年以前谕旨的发布途径,多为“谕内阁”及“谕议政王大臣、谕大学士等”,雍正十年以后则常“谕办理军机大臣等”,不少于“谕内阁”的次数。这一变化表明( )

A. 清廷内部矛盾尖锐

B. 皇帝决策更好执行

C. 君主专制达到顶峰

D. 军机处地位的上升

12.有人认为,黄宗羲是传统政治体系的“掘墓人”。得出这一见解主要是因为黄宗羲( )

A. 始终将民众的利益放在首位

B. 反对专制暴君政治,倡导早期民主

C. 对传统的程朱理学进行了批判与继承

D. 提出“天下兴亡,匹夫有责”的口号

13.万历十六年(1588年)夏天,李贽剃光了头以示和鄙俗断绝,虽居住在佛教寺院,却不受戒、不做僧众的功课,强烈冲击了传统世俗,被当地的保守势力视为“异端”。这表明李贽( )

A. 主张个性解放,思想自由

B. 反对理学空谈和功利主义

C. 反对封建礼教,崇尚宗教自由

D. 崇尚“至道无为”政治理想

14.他的足迹,最远到达非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。他是 ( )

A. 张骞

B. 郑和

C. 戚继光

D. 郑成功

15.《皇明祖训》记载:“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下,庶务彼此领颜(相抗衡),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。“明太祖这一做法反映的实质是( )

A. 扩大六部权力

B. 加强君主专制

C. 扩大地方权力

D. 改革丞相制度

16.据记载,宋代一个海商一次贩运的货物常达十万斤以上,价值高达数十万贯。中国商人和商船取代波斯成为中外贸易的主导力量。材料反映了宋代( )

A. 农业繁荣

B. 手工业兴旺

C. 海外贸易发达

D. 文化昌盛

17.康熙帝曾经说,大臣将皇帝视为驾车之马,没有人主动“怜恤”,让皇帝可以“休息”。下图起居注,记载了康熙每天聆听奏报、处理政务的情况。这表明清代帝王的突出品质是( )

A. 清廉

B. 疲劳

C. 勤政

D. 高效

18.在宋代,官僚士大夫与富人联姻的现象大量存在。 有的文人进士及第还未做官,就选择富有者为妻;更有甚者,真宗年间有朝廷命官居然为娶一有钱妇人而发生争执。这一现象反映了当时( )

A. 经济发展引起价值观念变化

B. 文人的道德水平滑坡

C. 冗官局面导致官员待遇下降

D. 官员的自身素质低下

19.如下图是中国历史纪年表(隋至元),图中的☆处应是 ( )

A. 后周

B. 北魏

C. 陈

D. 金

20.明朝中后期,原产美洲的玉米、红薯传入我国,提高了粮食产量,使许多原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物,甚至有些地方只种植棉花,“不产米,仰食四方”。由此可知,当时( )

A. 自然经济开始解体

B. 抑商观念发生改变

C. 经济结构发生变化

D. 区域经济繁荣发展

二、非选择题

21.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 《醒世恒言》叙述:明朝浙江淳安县的一个小地主,依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金,于是购置田产,居为大地主。又有苏州王宪,出身于大地主家庭,经营了一个玉器店铺,更富裕了。

材料二 《郑氏规范》介绍,大地主郑氏家族的条规规定:“佃人用货币折租。”

材料三 《清代全史》叙述:杭州人张翰的祖先在成祖末年(明朝)购织机一张,从事纺织,“忻织泞布精良,每下一机,人争鬻之”,因此获利甚多,后来织机发展到二十余张。由于市场和规模扩大,张瀚遂雇佣附近无业的游民工匠采取“机户出资,机工出力”的方式组织生产,工匠工钱支付方式或“计日授值”或“计工授值”。

请回答:

(1)以上材料反映了明朝什么社会经济现象?

(2)材料中提及的人物从事的经济活动有哪几种?据此分析上述经济活动对明朝社会经济发展产生的影响?

(3)哪一种经济活动是当时社会经济的主流?为什么?

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 清初,为了沟通中央和边疆的联系,清廷特设理藩院进行专管,同时又派将军、都统大臣等官员,驻扎各地,代表朝廷统筹全局,监督中央政令的推行。而一般民刑事务,如编审人丁、征收赋税等,都由经朝廷任命的所在民族头领,或土官、土司自行管理。在制度上,清政府也多依据各民族的传统,保留其原有制度,如蒙古地区实行的盟旗制度和新疆维吾尔族中实行的伯克制。在蒙藏等地区,清政府特规定:凡喇嘛寺庙、僧徒得登记注册,包括班禅在内的各大喇嘛转世,需经清廷认可才算有效。清政府对边疆民族地区的管理,收到了很好的效果。

——摘编自白钢总主编《中国政治制度通史》

(1)根据材料,概括清朝管理边疆民族地区政策的特点。

(2)根据材料,简析清朝管理边疆民族地区政策的作用。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 市镇,亦称市集、墟、场,往往在多个村庄的中心地带。明正德年间松江府青浦县的朱家角“商贾凑聚,贸易花布,为今巨镇”。在江南地区,史载“鬻诸双林镇,为织包头纱之用”。在17 世纪,仅荷兰东印度公司就运出景德镇等中国瓷器1 600万件。制瓷业的发展不仅带来巨额的利润,也带来了更多的自由雇工。

——摘编自林家豪《明代工商业城镇的形成与经济发展的内在关系》

材料二 朱棣重视阁臣个人素质,阁臣的进退完全取决于成祖朱棣对他们能力的认同。后设立制敕房、诰敕房等机构,完善内阁制度。宣宗时,以票拟批答的方式处理政务,加强了内阁的权力。但由于权力制衡的需要,宣宗培植宦官势力,赋予司礼监太监批红权。

——摘编自田维佳《明代内阁的发展演变与皇权的关系》

(1)根据材料一,概括明后期江南工商业市镇的特点。

(2)根据材料二,概述明代内阁的发展状况。综合材料一、二,指出明代后期社会变迁的新态势。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉王朝在一些不具备设置郡县管理的边疆地区,设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝实行较为开明的治边政策,设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝在地方上设置行中书省行政区域,对南部的广大少数民族地区除设置宣慰司、安抚司等机构外,大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理。清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务。在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 历史学家钱穆说:“论中国古今社会之变,最要在宋代。……秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯碎的平民社会。……其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起,……故就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

——钱穆《理学与艺术》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代边疆治理的特点及意义。

(2)根据材料二,指出钱穆所说的宋代政治方面的变化。结合所学知识分析出现这一变化的原因。

答案解析

1.【答案】C

【解析】据示意图可知“路”下辖安抚使司、转运使司、提点刑狱司、提举常平司,尤其是转运使司是宋代负责地方财政的机构,据此可知这是“宋代地方权力分配示意图”,C正确;据示意图 “路”可知不是汉代,A错误;据所学可知隋唐中央权力分配应该有“三省六部制”,故B错误;宋代中央权力分配是二府三司制,与材料不符,D错误。

2.【答案】C

【解析】据材料“昔之农者,今转而为工;昔之商者,今流而为隶。贫者富而贱者贵,皆交相为盛衰矣”并结合所学知识可知,这反映了当时社会阶层的流动变化,导致社会等级秩序变化,故C项正确。

3.【答案】A

【解析】据题干材料中“有学者对清朝180种重要的考据学著作进行分析,结果表明有近90%的作者是江南人,有92%的作者得过科举功名,其中超过一半的人是进士”的现象,结合所学,南宋以后,随着古代中国的经济重心彻底转移至南方,中国的文化重心也随之转移至南方,故选A项。

4.【答案】C

【解析】材料中的“钱荒”现象,说明在社会经济运行中货币的严重不足,这是工商业发展对货币需求量增加的必然产物,也说明传统的货币政策已不适应工商业经济的发展需要而急需改革,C项表述准确,符合题意,正确;A项体现的是雇佣与被雇佣生产关系,是在明朝中后期才出现的,排除;材料反映的是社会经济问题,而不是国家财政问题,排除B;②与题意不符,排除;仅从材料信息不能说明宋代国家经济管理混乱,排除D。故选C。

5.【答案】D

【解析】选D。从李充的随船货物可以了解到“海上丝绸之路”商品外销情况,故D正确。

6.【答案】B

【解析】根据材料中的“君臣是共治天下的‘师友’,彼此的关系是相互唱和、共同协力”,说明该思想家认为应当充分发挥大臣的作用,大臣不能仅仅作为为君主服务的奴才而存在,实际上是主张限制君主专制,故答案为B项。该思想家没有提出具体的制度设计,排除A项;C项材料信息没有涉及,排除;该思想家主张发挥大臣的作用,并非主张恢复宰相制度,排除D项。

7.【答案】C

【解析】d点是宋明时期,可知儒学发展到宋明理学,朱熹是程朱理学的集大成者,王守仁是心学的集大成者。

8.【答案】A

【解析】题干所述的举措是明清时期为了强化专制主义中央集权制度采取的措施,表明封建统治者用正常的手段已经统治不下去了,只能采用非正常的手段,政治上加强专制措施,文化上实行文化专制,表明皇权统治的加强,故A与题意相符。

9.【答案】C

【解析】色目人指蒙古以外的西北、西域各族人,C项错误,符合题意;中华民族大家庭的重要成员蒙古族和回族,基本上是在元朝形成的,A项正确,不合题意;元朝将全国人分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等,实行“四等人制”,B项正确,不合题意;元朝后期,随着时间推移,民族矛盾逐渐减弱,民族融合加快,D项正确,不合题意。

10.【答案】D

【解析】依据材料信息说的是中国古代政区划界的原则的变化,没有涉及行政区的数量,A项错误;犬牙交错占上风,因为以自然地形划界是促成地方割据的重要因素,统治者便有意识地采取犬牙交错,相互制衡的原则来划分行政区域,不同区域间经济联系日益增多不合题意;政府的行政效率不断提高 不合题意;中央政府对地方控制逐渐加强划分题意,D项正确。由此分析ABC不合题意,故此题选D。

11.【答案】D

【解析】材料中军机处发布谕旨的次数逐渐超过内阁,说明军机处的地位逐渐上升,故D项正确。

12.【答案】B

【解析】“传统政治体系”是指中国古代君主专制制度,“掘墓人”指黄宗羲反对君主专制,因此B项正确。A、C两项与“政治体系”不符;D项是顾炎武的思想。

13.【答案】A

【解析】“李贽剃光了头以示和鄙俗断绝,虽居住在佛教寺院,却不受戒”体现了思想自由的特点,故A项正确。

14.【答案】B

【解析】选B。根据所学知识,郑和自1405-1433年率船队七下西洋,最远到达非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。故材料中的“他”是郑和。故选B。

15.【答案】B

【解析】据“今我朝罢承相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下,庶务彼此颉颃(相抗衡),不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”可知,明太祖这一做法反映的实质是加强君主专制。为了加强君主专制,明太祖在地方,废除行中书省,设立三司。在中央,废除丞相,设置了殿阁大学士,撤销中书省,权分六部。所以B符合题意,ACD不符合题意,故选择B。

16.【答案】C

【解析】选C。材料强调海商贩运货物多,中国商人和商船成为中外贸易的主导力量,反映了海外贸易的发达,故选C。

17.【答案】C

【解析】

18.【答案】A

【解析】材料三句话之间是总分结构,第一句是主旨,后两句是对第一句的解释,强调“官僚士大夫与富人联姻”,这体现出商人地位有所提高,传统抑商观念受到冲击,结合时间“宋代”可知当时经济繁荣尤其是商品经济发达,故正确答案为A项。士大夫与富人联姻,无关道德水平和自身素质,故B、D项错误。材料未体现官员待遇下降,C项错误。

19.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,后周960年被北宋取代,北魏在534年灭亡,陈是589年灭亡,因此A、B、C不符合题意。金是1115年建立,1234年被蒙古军队所灭。D符合题意,故选D。

20.【答案】C

【解析】根据材料“原本用以种植粮食作物的耕地改种桑树、棉花等经济作物,甚至有些地方只种植棉花,‘不产米,仰食四方’”可知,当时粮食作物和经济作物的比例发生了变化,这反映出经济结构的调整,故C项正确;自然经济开始解体是在鸦片战争后,故A项错误;中国封建社会一直坚守抑商观念,故B项错误;材料中没有提及区域经济的相关信息,故D项错误。

21.【答案】(1)商品经济的发展、租佃经营日趋普遍化和资本主义萌芽的出现。

(2)经济活动:经营商业活动、兴办手工工场、交纳货币地租。

影响:经营工商业和地租货币化有利于商品经济的发展和资本主义萌芽的产生;从事封建地租剥削,阻碍资本主义萌芽和商品经济的发展,不利于明清时期社会转型。

(3)主流:投资田产,收取地租。

理由:自给自足的自然经济仍占统治地位;投资田产风险小且保值,社会地位高;政府推行重农抑商政策,经营工商业风险大,社会地位低。

【解析】(1)材料“依靠仆人贩售油漆等物品,致富数千金”反映出商品经济的发展;材料“佃人用货币折租”反映出租佃关系的发展;材料“机户出资,机工出力”反映出资本主义萌芽的发展。

(2)第一小问,根据材料“致富数千金”“佃人用货币折租”“获利甚多”可以出材料中提及的人物从事的经济活动有经营商业活动、兴办手工工场、交纳货币地租。第二小问,根据材料和所学知识可以从商品经济的发展、阻碍社会转型方面来分析出答案。

(3)根据所学知识可知,投资田产,收取地租是当时社会经济的主流;理由可以从小农经济的地位、投资风险、社会地位、政府的政策等方面来分析。

22.【答案】(1)特点:中央集权与地方部分自治相结合;尊重少数民族传统;借助宗教强化管理。(中央专管与派出管理相结合;中央监管与地方部分自治相结合;传承历史与时代更新相结合;行政管理与宗教管理相结合。)

(2)作用:密切了边疆与内地的联系;促进了各民族地区社会经济的发展;巩固了边防,有利于国家的稳定;推动统一多民族国家的发展。

【解析】第(1)问,从处理中央与地方关系、尊重民族地区传统等方面回答。第(2)问,主要从边疆的稳定、经济的发展、民族关系、政权稳定的角度加以分析。

23.【答案】(1)特点:处于多个村庄的中心地带;商品经济活跃;出现专业化市镇;与资本主义世界市场发生联系;自由雇工增多。

(2)状况:内阁制度趋向完善;内阁权力扩大,但受司礼监牵制。新态势:出现新的生产关系萌芽,君主专制日益强化。

【解析】(1)第一小问特点,据材料一信息从商品经济发展、市镇特点、与资本主义世界市场关系及生产关系等角度归纳。 第(2)问第一小问状况,据材料二从内阁制度发展趋向、内阁权力等方面概括;第二小问新态势,据材料一、二并结合所学知识,从经济、政治方面归纳。

24.【答案】(1)特点:治理体系日益完备(设置专门机构);因俗而治;注重维护中央权威。

意义:奠定了中国的基本疆域版图;强化了民族认同(促进了民族交融);促进了边疆开发;形成了追求统一的价值观;形成了中国古代边疆治理的基本模式。

(2)变化:中国社会由贵族社会转变为平民社会。原因:科举制的实行;士族的衰落;庶族地主的兴起;文化教育的发展

【解析】(1)“特点”,根据材料一信息“汉王朝……设立了一些专门机构,诸如西域都护府,负责维护边疆地区的稳定。隋唐两朝……设置的羁縻府州遍布于东西南北各边疆民族地区。元朝……设置宣慰司、安抚司等机构……清朝政府在中央,设立理藩院,主管边疆民族事务”得出:治理体系日益完备;由“大量任用土著首领对少数民族进行管理,即土官制度,实现了对边疆地区广泛而直接的管理……在地方,采用适合当地民族社会的统治体制,如西藏以达赖和驻藏大臣协同管理噶厦政府制,西南地区改土归流酌情保留土司制,台湾为隶属福建的府州县制等等”得出:因俗而治;结合所学知识从注重维护中央权威、巩固统一的角度补充。

“意义”,依据所学知识从奠定了中国的基本疆域版图、强化了民族认同、促进了边疆开发、形成了追求统一的价值观、形成了中国古代边疆治理的基本模式等角度分析。

(2)“变化”,根据材料二信息“秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会,可称为是古代变相的贵族社会。宋以下,始是纯碎的平民社会”得出:中国社会由贵族社会转变为平民社会。

“原因”,依据材料二信息“其升入政治上层者,皆由白衣秀才平地拔起”得出:科举制的实行;结合所学知识从士族的衰落、庶族地主的兴起、文化教育的发展等角度补充。

同课章节目录