1.2化学是一门以实验为基础的科学同步练习-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版 解析版)

文档属性

| 名称 | 1.2化学是一门以实验为基础的科学同步练习-2021-2022学年九年级化学人教版上册(word版 解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 151.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-01-01 23:36:22 | ||

图片预览

文档简介

1.2、化学是一门以实验为基础的科学

一、选择题(共16题)

1.与空气成分对比,呼出气体中含量明显降低的物质是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

2.奶奶在小商贩那里买到一个银手镯,小红认为它可能是假的,准备先拿磁铁来吸一下。就拿磁铁来吸一下这一过程而言,属于科学探索中的( )

A.假设 B.实验 C.观察 D.做出结论

3.倾倒液体药品时瓶上标签要向着手心的原因是( )

A.防止药液流到实验桌上 B.倾倒液体时看标签方便

C.防止残液流下腐蚀标签 D.便于倾倒液体

4.收集呼出气体的实验操作中正确的是( )

A.集气瓶盛满水,将玻璃片从上往下直接盖住瓶口

B.收集好呼出的气体,迅速从水中取出集气瓶并盖上玻璃片

C.在水下将集满气体的集气瓶立即盖上玻璃片,然后取出正放在桌子上

D.集气瓶集满呼出的气体,先放在水里,等用的时候再从水中取出

5.以下是某同学记录的实验现象,其中符合事实的是( )

A.木炭在氧气中燃烧,产生红色火焰

B.向馒头片表面滴加碘水,出现蓝色

C.硝酸铵溶于水时,溶液温度明显升高

D.10mL酒精与10mL水混合后,体积等于20mL

6.在探究“金属铜的化学性质”时,同学们用金属铝箔将铜片严密包裹,不留空隙,然后加热,再冷却,打开包裹的铝箔,观察铜片有无变色。就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.观察与问题 B.实验与事实 C.解释与结论 D.反思与评价

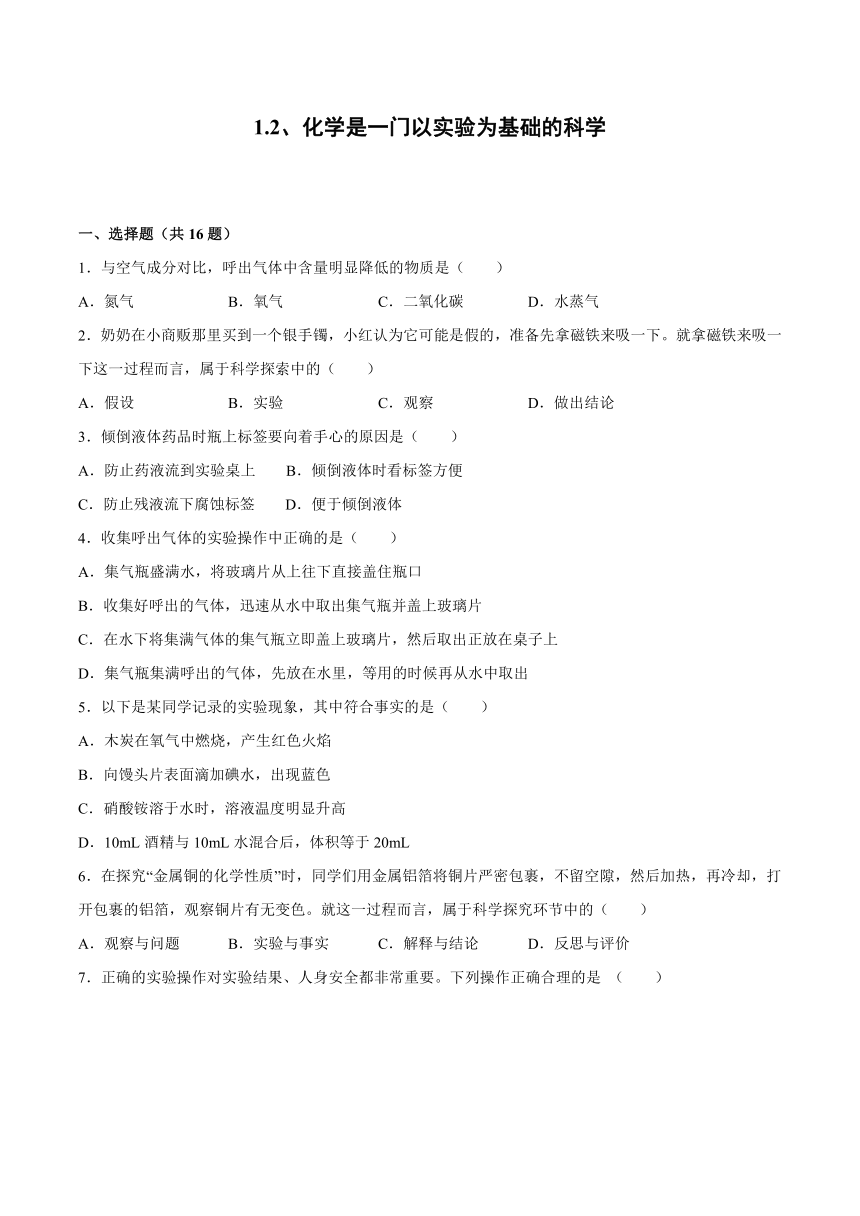

7.正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要。下列操作正确合理的是 ( )

液体过滤

测定溶液的pH

C.闻气体气味

D.点燃酒精灯

8.小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑。他的下列做法不正确的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.认为与本次实验无关,不予理睬

C.查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分

D.向老师请教生成黑色物质的原因

9.关于蜡烛燃烧实验的现象描述错误的是( )

A.放出大量的热

B.发出黄白色火焰

C.生成二氧化碳和水

D.火焰熄灭后有白烟飘出

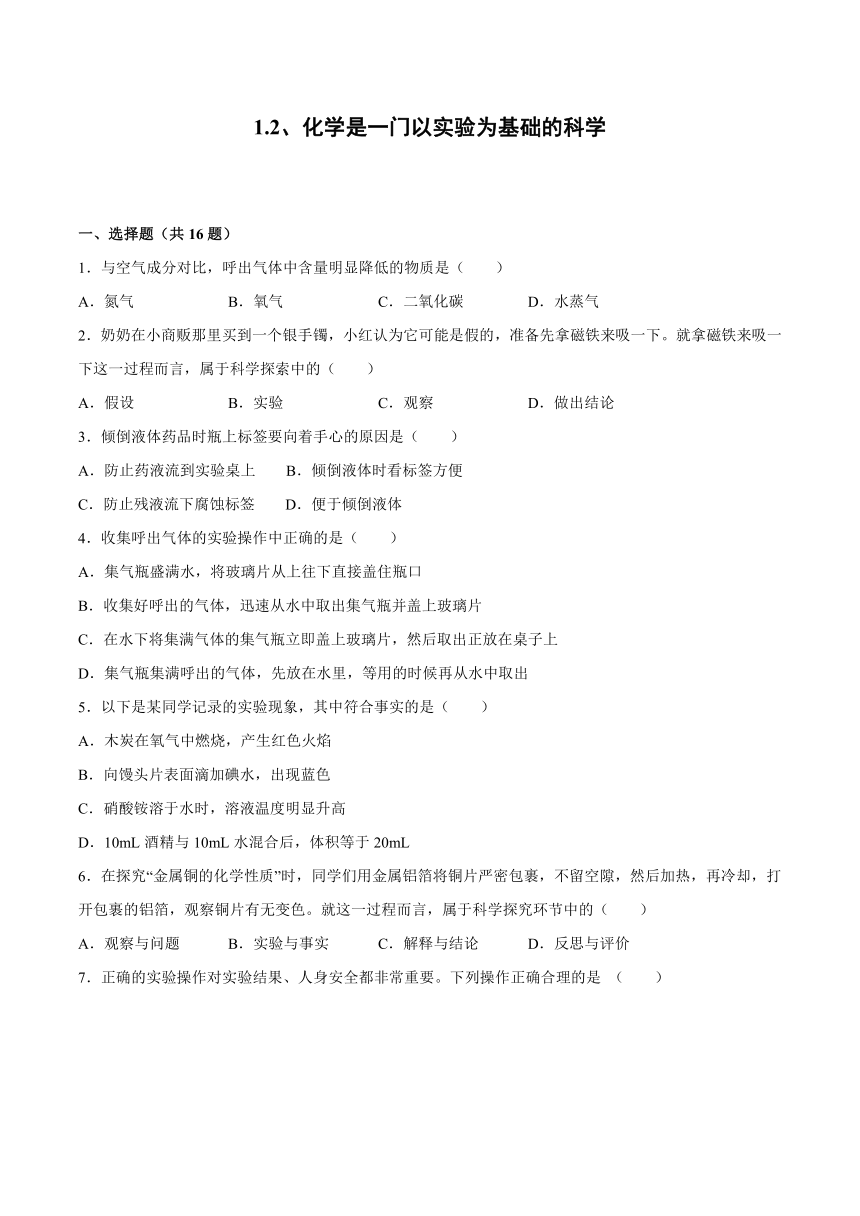

10.下列实验操作方法正确的是( )

A. B.

C. D.

11.下列有关蜡烛燃烧现象的描述,错误的是( )

A.燃烧生成二氧化碳和水 B.燃烧时火焰分为三层

C.吹灭时冒出一股白烟 D.燃烧时有lfo黑烟且放热

12.实验室有一瓶失去标签的试液,有人猜测是盐酸,有人记得好象不是,大家 各抒己见.你认为,确认的方法应该是( )

A.调查 B.实验 C.讨论 D.上网

13.下列行为符合实验室安全规则要求的是( )

A.酒精灯被碰翻着火时,立即用嘴吹灭 B.实验结束时,剩余药品直接倒入下水道

C.在实验室里,有时也可用手直接拿药品 D.给试管里的液体加热时,试管口不能对着任何人

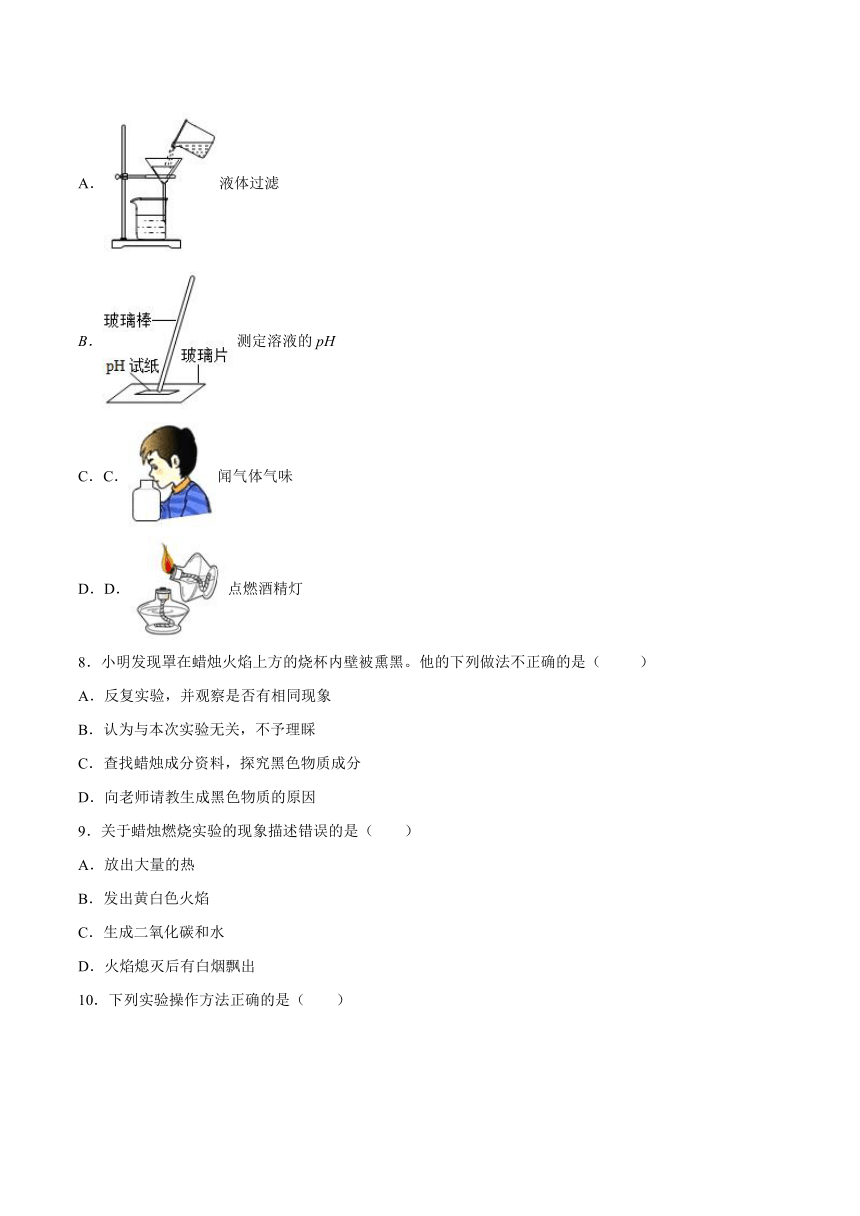

14.下列图示中的“错误实验操作”与图下面对应的“可能产生的后果”不一致的是( )

A.液体喷出 B.污染试剂

C.酒精溅出 D.读数偏大

15.小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是( )

A.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B.蜡烛能够燃烧,说明蜡烛具有可燃性

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡燃烧生成了水

D.熄灭蜡烛,可看到有白烟产生,该白烟成分是一氧化碳气体

16.同学们知道物质有酸碱性之分,那么氨水是否呈碱性呢 小敏同学提出用酚酞检验。就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.提出假设

B.设计实验

C.得出结论

D.收集证据

二、非选择题(共8题)

17.化学是一门研究物质的_____、_____、_____以及_____的自然科学, 它与人类进步和社会发展的关系非常密切.

18.蜡烛火焰分三层:外焰、内焰、焰心,________温度最高。

19.规范的实验操作是安全实验并获得成功的重要保障.

(1)从细口瓶中倾倒液体时,标签向着手心的原因是_____;

(2)某同学过滤一杯含泥沙的水时,发现过滤后所得的滤液仍然浑浊,可能的原因是_____(写出一种原因即可);

(3)小红同学用烧杯给物质加热后,发现烧杯炸裂,可能的原因是_____(写出一种原因即可).

20.蜡烛是由石蜡和棉线组成的。

(1)石蜡放入水中,浮在水面上,说明石蜡的密度比水的密度_____(填“大”或“小”)。

(2)点燃蜡烛在其燃烧过程中,属于物理变化的是_____;

(3)取一火柴梗,平放人火焰中约1秒后取出,可观察到两端变黑,说明火焰的_____部分温度最高。

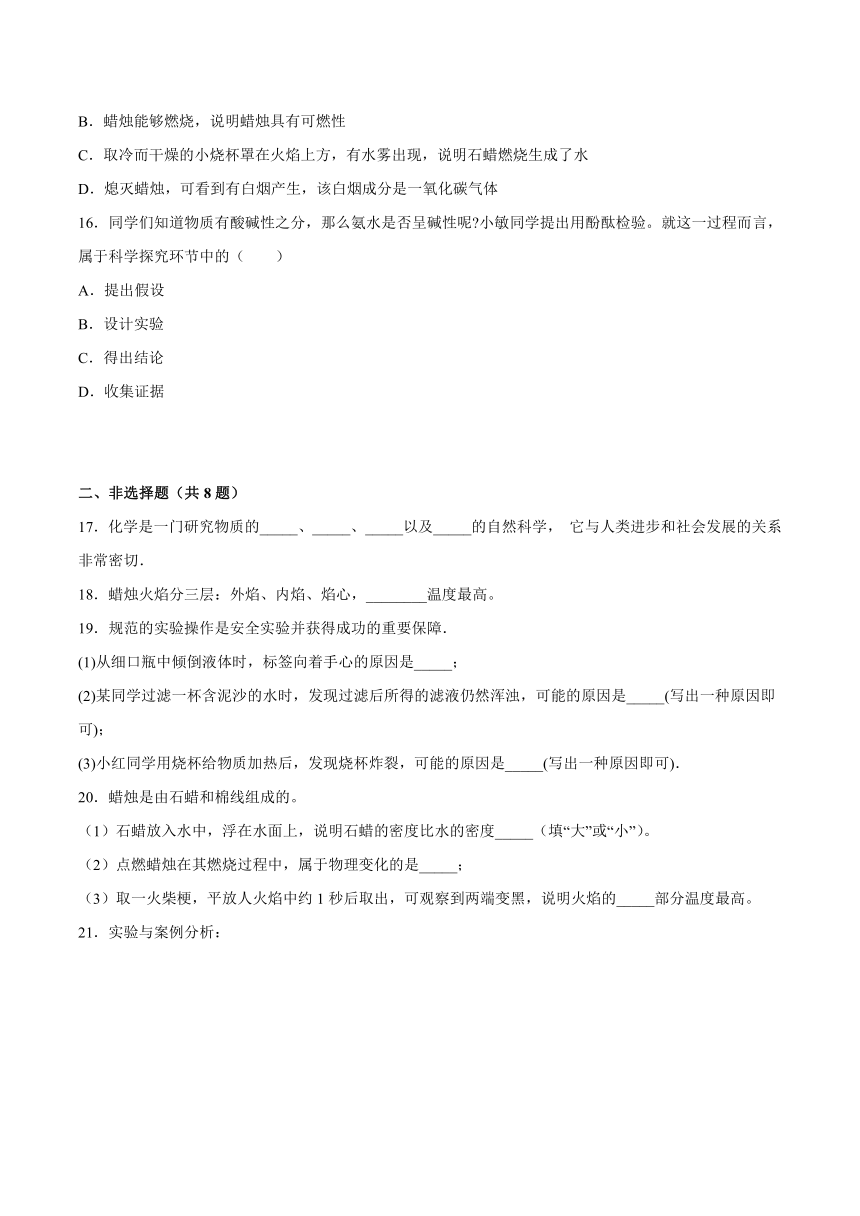

21.实验与案例分析:

(1)案例一探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高,实验条件除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶大小规格相同外,还要控制 _____ 相同。

(2)案例二用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中。描述此实验实验现象: _____

22.小明同学很细心,他发现蜡烛刚熄灭时,总有一缕白烟冒出,这些白烟到底是什么物质呢?于是他在参加化学兴趣小组的活动时提出这一问题。 小强同学猜测白烟是蜡烛燃烧时生成的二氧化碳( CO2 );小韦同学猜测白烟是蜡烛燃烧时生成的水蒸气(H2O);小明同学则猜测白烟是石蜡受热后产生的石蜡蒸气遇冷凝结而成的固体小颗粒。他们做了以下实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,目的是为了验证_____同学的猜测。

(2)吹灭蜡烛,立即用一个干燥的烧杯罩住白烟,烧杯内没有出现水雾,证明白烟的成分不是_____。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点燃白烟(注意不能与烛芯接触), 发现蜡烛重新被点燃,说明白烟有可燃性,这为_____同学的猜测提供了证据。同时可排除白烟是_____的猜测,因为_____。

(4)若小明的猜测正确,则蜡烛产生白烟这一过程属于_____(填“物理”或“化学”)变化。

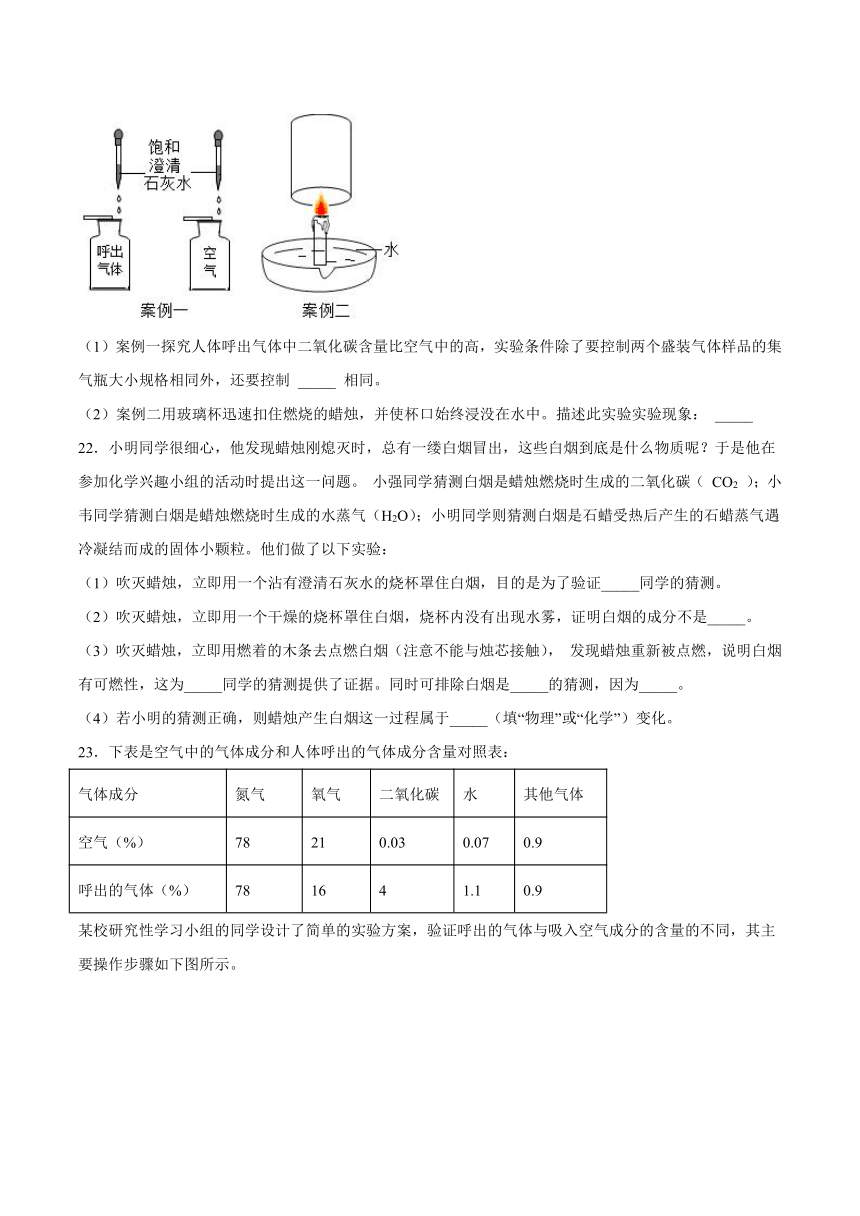

23.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

气体成分 氮气 氧气 二氧化碳 水 其他气体

空气(%) 78 21 0.03 0.07 0.9

呼出的气体(%) 78 16 4 1.1 0.9

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

实验步骤 验证依据

A________ —

B________ 根据________判断二氧化碳含量不同

C________ 根据_________判断氧气含量不同

D________ 根据__________判断水含量不同

24.人体通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。但人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物?为了证实这个问题,有人采用了下图进行实验。

(1)人吸气时应关闭活塞_______(填“A”或“B”下同),人呼气时应打开活塞_______,此时可观察到右瓶内的现象是___________________

(2)左瓶所装试剂的作用是_____________________;将上述操作反复进行,能证明人所呼出的气体中所含的二氧化碳不是来自空气,而是人体的代谢产物。

参考答案

1.B

【详解】

与空气相比,人体呼出的气体中,水蒸气、二氧化碳的含量升高,氧气的含量较低。

故选B。

2.B

【详解】

A、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是假设,可能是假的,属于假设,不符合题意;

B、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,符合题意;

C、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是观察,观察包括观察实验现象等,不符合题意;

D、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是做出结论,结论应是假的或真的,不符合题意。

故选B。

3.C

【详解】

倾倒液体药品时瓶上标签要向着手心是防止残液流下腐蚀标签,故选C。

4.C

【详解】

A、应将集气瓶盛满水后,先盖住瓶口的一端,然后将玻璃片平推过去,倒放在水里。A错误;

B、收集好呼出的气体,在水下盖上玻璃片,再将集气瓶拿出水面。B错误;

C、将集满气体的集气瓶在水中盖好玻璃片后取出,由于人呼出的气体密度比空气大,应将集满人呼出气体的集气瓶正放在桌面上。C正确;

D、集气瓶集满气体后,应立即从水中取出。D错误。

故选C。

5.B

【解析】A、木炭在氧气中燃烧,发白光,产生大量的热,故错误;B、向馒头片表面滴加碘水,出现蓝色,说法正确;C、硝酸铵溶于水时,溶液温度明显降低,说法错误;D、分子之间有间隔,故10mL酒精与10mL水混合后,体积小于20mL,说法错误;故选B。

6.B

【详解】

同学们用金属铝箔将铜片严密包裹,不留空隙,然后加热,再冷却,打开包裹的铝箔,观察铜片有无变色。这一过程属于利用实验探究铜的化学性质。

故选B。

7.B

【详解】

A、过滤时要用玻璃棒引流,错误;B、测定溶液pH的方法是用玻璃棒蘸取待测液滴在pH试纸上,然后将pH试纸显示的颜色与标准比色卡进行对照,正确;C、不能将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,而是要用手轻轻的扇过来闻,错误;D、酒精灯的使用要注意这几个方面:一是禁止向燃着的酒精灯中添加酒精、二是禁止用燃着的酒精灯去引燃另一盏酒精灯,熄灭酒精灯要用灯帽盖灭,错误。故选B。

8.B

【分析】

罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑,发现了问题,就应该探究形成原因,解决自己发现的问题;可以反复实验,来探究黑色的物质的成分;也可以查阅资料、与同学讨论、咨询老师,而不能不予理睬,否则就得不出正确的结论,也不符合科学探究的一般过程。

【详解】

A、反复实验,并观察是否有相同的现象,根据产生的现象来探究烧杯被熏黑的原因,就是进行对比实验,此做法正确,不符合题意;

B、认为与本次实验无关,不予理睬,没有对发现的问题进行探究,不符合探究的学习精神,此做法错误,符合题意;

C、找资料,探究黑色物质的成分,也是探究学习的过程,符合科学探究的过程,此做法正确,不符合题意;

D、向老师请教出现黑色物质的原因,就是通过咨询老师、积极探讨,来解决问题,此做法正确,不符合题意;

故选B。

9.C

【详解】

A、放出大量的热;故选项正确,但不符合题意;

B、发出黄白色火焰;故选项正确,但不符合题意;

C、生成二氧化碳和水,是实验结论,不是实验现象;故选项错误,但符合题意;

D、火焰熄灭后有白烟飘出;故选项正确,但不符合题意;

故选:C。

10.A

【详解】

A、向试管中倾倒液体药品时,瓶塞要倒放,标签要对准手心,瓶口紧挨,故A正确;

B、使用胶头滴管滴加少量液体时,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁。应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,故B不正确;

C、给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的三分之一,故C不正确;

D、读数时,量筒必须放平,视线要跟量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,故D不正确。故选A。

11.A

【详解】

A、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水是实验结论,不是实验现象,符合题意;

B、蜡烛燃烧时,火焰分为三层,不符合题意;

C、蜡烛吹灭时,冒出一股白烟,白烟是石蜡蒸汽遇冷凝结成的石蜡小颗粒,不符合题意;

D、石蜡燃烧时,有黑烟,且放出热量,不符合题意。

故选A。

12.B

【详解】

A、调查只是为实验探究过程找寻理论支持,不能代替实验做出实验证明,不能通过调查确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

B、通过进行实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以确定失去标签的 试液是否为盐酸,故该做法合理。

C、讨论可以使实验探究更合理、更完善,不能代替实验做出实验证明,不能通 过讨论确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

D、上网可以为查阅资料、找寻理论支持,不能代替实验做出实验证明,不能通 过调查确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

故选:B。

13.D

【详解】

A、酒精灯被碰翻着火时,应立即用湿抹布盖灭,以隔绝氧气达到灭火的目的,用嘴试吹不灭,故A错误;

B、实验结束时,剩余药品不能放回原瓶、不能随意丢弃,更不能带出实验室,要放入指定的容器内,故B错误;

C、实验室的药品很多是有腐蚀性、毒性,在取用时要做到“三不”,不能用手接触药品,故C错误;

D、加热试管中的液体时,不能将试管口对着自己或他人,以防止液体沸腾时喷出伤人,故D正确。

故选:D。

14.C

【详解】

A、给试管里的液体加热时,试管内液体超过试管容积的1/3,会导致液体沸腾喷出伤人,故A正确;

B、使用胶头滴管时,用自来水冲洗,会使滴管沾有自来水,自来水中含有一些可溶性杂质,所以能污染试剂,故B正确;

C、使用酒精灯时,绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精,防止发生火灾,故C错误;

D、用量筒量液读数时,视线偏高(俯视)会导致读数偏大;故D正确;故选C。

15.D

【详解】

A、切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水,不符合题意;

B、蜡烛能够燃烧,说明蜡烛具有可燃性,不符合题意;

C、取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡燃烧生成了水,不符合题意;

D、熄灭蜡烛,可看到有白烟产生,该白烟成分是石蜡蒸汽凝结成的小颗粒,符合题意。

故选D。

16.B

【详解】

A、提出假设,是根据生活经验提出一个假设,如假设氨水显碱性,不符合题意;

B、用酚酞检验氨水是否显碱性,属于设计实验,符合题意;

C、得出结论,是根据实验现象等得出结论,如得出结论,氨水显碱性,不符合题意;

D、收集证据,可通过查阅资料等,收集关于氨水显碱性的证据,不符合题意。

故选B。

17.组成; 结构; 性质; 变化规律.

【详解】

化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学,化学研究涉及各个领域,与人类进步和社会发展的关系非常密切。

18.外焰

【解析】

蜡烛火焰分三层:外焰、内焰、焰心,外焰与氧气接触最充分,燃烧最充分,故外焰温度最高、最明亮。

19. 防止残留在瓶口的药液留下腐蚀标签 滤纸破损 没有垫上石棉网

【解析】本题考查了液体药品的取用,过滤,物质的加热等实验基本操作。

(1)倾倒液体时标签向手心,其目的主要是为了防止细口瓶瓶口残留的药液流下来腐蚀标签,使药品难以辨别;

(2)过滤操作时要注意“一贴、二低、三靠”的原则,过滤后滤液仍浑浊,可能原因是滤纸破损,会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊;液面高于滤纸边缘,会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊,或盛接滤液的烧杯不干净等;

(3)用烧杯加热物质需要垫上石棉网,用烧杯给物质加热后,发现烧杯炸裂,可能的原因是没有垫上石棉网。

20.小 蜡烛熔化 外焰

【详解】

(1)石蜡放人水中,浮在水面上,说明石蜡的密度比水的密度小。

(2)点燃蜡烛在其燃烧过程中,属于物理变化的是:蜡烛熔化;

(3)取一火柴梗,平放人火焰中约1秒后取出,可观察到两端变黑,说明火焰的外焰部分温度最高。

21.滴入澄清石灰水的量 观察到蜡烛熄灭,水进入玻璃杯,最终杯中液面高于碗中液面

【分析】

(1)对照实验只能有一个变量。

(2)玻璃杯中的氧气被消耗,玻璃杯中的压强小于外界压强。

【详解】

(1)对照实验只能有一个变量。案例一探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高,实验条件除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶大小规格相同外,还要控制滴入澄清石灰水的量相同。

(2)案例二用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中。玻璃杯中的氧气被消耗,玻璃杯中的压强小于外界压强,此实验现象:观察到蜡烛熄灭,水进入玻璃杯,最终杯中液面高于碗中液面。

22.小强 水蒸气 小明 水蒸气和二氧化碳 水蒸气和二氧化碳都不能燃烧 物理

【详解】

(1)二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,吹灭蜡烛立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设小强同学的猜测;

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

(3)吹灭蜡烛,立即将燃着的木条去点白烟(不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这就证明了假设小明同学的正确性;同时可排除白烟是二氧化碳和水蒸气的猜测,因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧;

(4)白烟为石蜡蒸汽冷凝而成,无新物质生成,属于物理变化。

23.A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气 B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同 C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同 D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【详解】

(1)用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气。

(2)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,二氧化碳含量不同,变浑浊的程度不同,故填:将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中石灰水浑浊程度的不同。

(3)氧气有助燃的作用,氧气含量不同,木条燃烧的情况不同。故填:将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中木条燃烧情况的不同。

(4)水蒸气在温度较低时会液化。故填:取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气玻璃片上水雾的不同.

24.B B 澄清石灰水变浑浊 吸收空气中的CO2,使吸入气体不含CO2

【详解】

根据实验目的,证明人体排出的二氧化碳究竟是吸入空气中原有的,还是人体代谢的最终产物,首先应除掉原来空气中含有的二氧化碳,再将生成的气体通入到右中证明有二氧化碳存在,二氧化碳能澄清石灰水变浑浊,据此进行分析解答。(1)人吸气时,要除掉混合气体中存在的二氧化碳,因此需要让吸入的气体通过左瓶进入,应打开活塞A,关闭活塞B;人呼气时,需要证明生成了二氧化碳,因此呼出的气体需要通过右,若澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,故应打开活塞B,关闭活塞A,此时观察到瓶右内的现象是瓶中澄清石灰水变浑浊;(2)左瓶和右瓶的作用不同,左瓶是吸入气体的装置,是为了除去空气中的二氧化碳,防止造成干扰;右是为了证明人呼出的气体中含有二氧化碳;通过上述操作,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢的产物。

一、选择题(共16题)

1.与空气成分对比,呼出气体中含量明显降低的物质是( )

A.氮气 B.氧气 C.二氧化碳 D.水蒸气

2.奶奶在小商贩那里买到一个银手镯,小红认为它可能是假的,准备先拿磁铁来吸一下。就拿磁铁来吸一下这一过程而言,属于科学探索中的( )

A.假设 B.实验 C.观察 D.做出结论

3.倾倒液体药品时瓶上标签要向着手心的原因是( )

A.防止药液流到实验桌上 B.倾倒液体时看标签方便

C.防止残液流下腐蚀标签 D.便于倾倒液体

4.收集呼出气体的实验操作中正确的是( )

A.集气瓶盛满水,将玻璃片从上往下直接盖住瓶口

B.收集好呼出的气体,迅速从水中取出集气瓶并盖上玻璃片

C.在水下将集满气体的集气瓶立即盖上玻璃片,然后取出正放在桌子上

D.集气瓶集满呼出的气体,先放在水里,等用的时候再从水中取出

5.以下是某同学记录的实验现象,其中符合事实的是( )

A.木炭在氧气中燃烧,产生红色火焰

B.向馒头片表面滴加碘水,出现蓝色

C.硝酸铵溶于水时,溶液温度明显升高

D.10mL酒精与10mL水混合后,体积等于20mL

6.在探究“金属铜的化学性质”时,同学们用金属铝箔将铜片严密包裹,不留空隙,然后加热,再冷却,打开包裹的铝箔,观察铜片有无变色。就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.观察与问题 B.实验与事实 C.解释与结论 D.反思与评价

7.正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要。下列操作正确合理的是 ( )

液体过滤

测定溶液的pH

C.闻气体气味

D.点燃酒精灯

8.小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑。他的下列做法不正确的是( )

A.反复实验,并观察是否有相同现象

B.认为与本次实验无关,不予理睬

C.查找蜡烛成分资料,探究黑色物质成分

D.向老师请教生成黑色物质的原因

9.关于蜡烛燃烧实验的现象描述错误的是( )

A.放出大量的热

B.发出黄白色火焰

C.生成二氧化碳和水

D.火焰熄灭后有白烟飘出

10.下列实验操作方法正确的是( )

A. B.

C. D.

11.下列有关蜡烛燃烧现象的描述,错误的是( )

A.燃烧生成二氧化碳和水 B.燃烧时火焰分为三层

C.吹灭时冒出一股白烟 D.燃烧时有lfo黑烟且放热

12.实验室有一瓶失去标签的试液,有人猜测是盐酸,有人记得好象不是,大家 各抒己见.你认为,确认的方法应该是( )

A.调查 B.实验 C.讨论 D.上网

13.下列行为符合实验室安全规则要求的是( )

A.酒精灯被碰翻着火时,立即用嘴吹灭 B.实验结束时,剩余药品直接倒入下水道

C.在实验室里,有时也可用手直接拿药品 D.给试管里的液体加热时,试管口不能对着任何人

14.下列图示中的“错误实验操作”与图下面对应的“可能产生的后果”不一致的是( )

A.液体喷出 B.污染试剂

C.酒精溅出 D.读数偏大

15.小亮利用蜡烛进行实验,下列有关说法不正确的是( )

A.切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水

B.蜡烛能够燃烧,说明蜡烛具有可燃性

C.取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡燃烧生成了水

D.熄灭蜡烛,可看到有白烟产生,该白烟成分是一氧化碳气体

16.同学们知道物质有酸碱性之分,那么氨水是否呈碱性呢 小敏同学提出用酚酞检验。就这一过程而言,属于科学探究环节中的( )

A.提出假设

B.设计实验

C.得出结论

D.收集证据

二、非选择题(共8题)

17.化学是一门研究物质的_____、_____、_____以及_____的自然科学, 它与人类进步和社会发展的关系非常密切.

18.蜡烛火焰分三层:外焰、内焰、焰心,________温度最高。

19.规范的实验操作是安全实验并获得成功的重要保障.

(1)从细口瓶中倾倒液体时,标签向着手心的原因是_____;

(2)某同学过滤一杯含泥沙的水时,发现过滤后所得的滤液仍然浑浊,可能的原因是_____(写出一种原因即可);

(3)小红同学用烧杯给物质加热后,发现烧杯炸裂,可能的原因是_____(写出一种原因即可).

20.蜡烛是由石蜡和棉线组成的。

(1)石蜡放入水中,浮在水面上,说明石蜡的密度比水的密度_____(填“大”或“小”)。

(2)点燃蜡烛在其燃烧过程中,属于物理变化的是_____;

(3)取一火柴梗,平放人火焰中约1秒后取出,可观察到两端变黑,说明火焰的_____部分温度最高。

21.实验与案例分析:

(1)案例一探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高,实验条件除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶大小规格相同外,还要控制 _____ 相同。

(2)案例二用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中。描述此实验实验现象: _____

22.小明同学很细心,他发现蜡烛刚熄灭时,总有一缕白烟冒出,这些白烟到底是什么物质呢?于是他在参加化学兴趣小组的活动时提出这一问题。 小强同学猜测白烟是蜡烛燃烧时生成的二氧化碳( CO2 );小韦同学猜测白烟是蜡烛燃烧时生成的水蒸气(H2O);小明同学则猜测白烟是石蜡受热后产生的石蜡蒸气遇冷凝结而成的固体小颗粒。他们做了以下实验:

(1)吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,目的是为了验证_____同学的猜测。

(2)吹灭蜡烛,立即用一个干燥的烧杯罩住白烟,烧杯内没有出现水雾,证明白烟的成分不是_____。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点燃白烟(注意不能与烛芯接触), 发现蜡烛重新被点燃,说明白烟有可燃性,这为_____同学的猜测提供了证据。同时可排除白烟是_____的猜测,因为_____。

(4)若小明的猜测正确,则蜡烛产生白烟这一过程属于_____(填“物理”或“化学”)变化。

23.下表是空气中的气体成分和人体呼出的气体成分含量对照表:

气体成分 氮气 氧气 二氧化碳 水 其他气体

空气(%) 78 21 0.03 0.07 0.9

呼出的气体(%) 78 16 4 1.1 0.9

某校研究性学习小组的同学设计了简单的实验方案,验证呼出的气体与吸入空气成分的含量的不同,其主要操作步骤如下图所示。

请依据图示将主要实验操作步骤及验证依据填入下表中:

实验步骤 验证依据

A________ —

B________ 根据________判断二氧化碳含量不同

C________ 根据_________判断氧气含量不同

D________ 根据__________判断水含量不同

24.人体通过肺与外界进行气体交换,吸入空气中的氧气,排出二氧化碳和水蒸气。但人体排出的二氧化碳究竟是空气中原有的,还是人体代谢的最终产物?为了证实这个问题,有人采用了下图进行实验。

(1)人吸气时应关闭活塞_______(填“A”或“B”下同),人呼气时应打开活塞_______,此时可观察到右瓶内的现象是___________________

(2)左瓶所装试剂的作用是_____________________;将上述操作反复进行,能证明人所呼出的气体中所含的二氧化碳不是来自空气,而是人体的代谢产物。

参考答案

1.B

【详解】

与空气相比,人体呼出的气体中,水蒸气、二氧化碳的含量升高,氧气的含量较低。

故选B。

2.B

【详解】

A、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是假设,可能是假的,属于假设,不符合题意;

B、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,符合题意;

C、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是观察,观察包括观察实验现象等,不符合题意;

D、“拿磁铁来吸一下”这一过程,属于科学探究中的实验,而不是做出结论,结论应是假的或真的,不符合题意。

故选B。

3.C

【详解】

倾倒液体药品时瓶上标签要向着手心是防止残液流下腐蚀标签,故选C。

4.C

【详解】

A、应将集气瓶盛满水后,先盖住瓶口的一端,然后将玻璃片平推过去,倒放在水里。A错误;

B、收集好呼出的气体,在水下盖上玻璃片,再将集气瓶拿出水面。B错误;

C、将集满气体的集气瓶在水中盖好玻璃片后取出,由于人呼出的气体密度比空气大,应将集满人呼出气体的集气瓶正放在桌面上。C正确;

D、集气瓶集满气体后,应立即从水中取出。D错误。

故选C。

5.B

【解析】A、木炭在氧气中燃烧,发白光,产生大量的热,故错误;B、向馒头片表面滴加碘水,出现蓝色,说法正确;C、硝酸铵溶于水时,溶液温度明显降低,说法错误;D、分子之间有间隔,故10mL酒精与10mL水混合后,体积小于20mL,说法错误;故选B。

6.B

【详解】

同学们用金属铝箔将铜片严密包裹,不留空隙,然后加热,再冷却,打开包裹的铝箔,观察铜片有无变色。这一过程属于利用实验探究铜的化学性质。

故选B。

7.B

【详解】

A、过滤时要用玻璃棒引流,错误;B、测定溶液pH的方法是用玻璃棒蘸取待测液滴在pH试纸上,然后将pH试纸显示的颜色与标准比色卡进行对照,正确;C、不能将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,而是要用手轻轻的扇过来闻,错误;D、酒精灯的使用要注意这几个方面:一是禁止向燃着的酒精灯中添加酒精、二是禁止用燃着的酒精灯去引燃另一盏酒精灯,熄灭酒精灯要用灯帽盖灭,错误。故选B。

8.B

【分析】

罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑,发现了问题,就应该探究形成原因,解决自己发现的问题;可以反复实验,来探究黑色的物质的成分;也可以查阅资料、与同学讨论、咨询老师,而不能不予理睬,否则就得不出正确的结论,也不符合科学探究的一般过程。

【详解】

A、反复实验,并观察是否有相同的现象,根据产生的现象来探究烧杯被熏黑的原因,就是进行对比实验,此做法正确,不符合题意;

B、认为与本次实验无关,不予理睬,没有对发现的问题进行探究,不符合探究的学习精神,此做法错误,符合题意;

C、找资料,探究黑色物质的成分,也是探究学习的过程,符合科学探究的过程,此做法正确,不符合题意;

D、向老师请教出现黑色物质的原因,就是通过咨询老师、积极探讨,来解决问题,此做法正确,不符合题意;

故选B。

9.C

【详解】

A、放出大量的热;故选项正确,但不符合题意;

B、发出黄白色火焰;故选项正确,但不符合题意;

C、生成二氧化碳和水,是实验结论,不是实验现象;故选项错误,但符合题意;

D、火焰熄灭后有白烟飘出;故选项正确,但不符合题意;

故选:C。

10.A

【详解】

A、向试管中倾倒液体药品时,瓶塞要倒放,标签要对准手心,瓶口紧挨,故A正确;

B、使用胶头滴管滴加少量液体时,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁。应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,故B不正确;

C、给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的三分之一,故C不正确;

D、读数时,量筒必须放平,视线要跟量筒内液体的凹液面的最低处保持水平,故D不正确。故选A。

11.A

【详解】

A、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水是实验结论,不是实验现象,符合题意;

B、蜡烛燃烧时,火焰分为三层,不符合题意;

C、蜡烛吹灭时,冒出一股白烟,白烟是石蜡蒸汽遇冷凝结成的石蜡小颗粒,不符合题意;

D、石蜡燃烧时,有黑烟,且放出热量,不符合题意。

故选A。

12.B

【详解】

A、调查只是为实验探究过程找寻理论支持,不能代替实验做出实验证明,不能通过调查确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

B、通过进行实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以确定失去标签的 试液是否为盐酸,故该做法合理。

C、讨论可以使实验探究更合理、更完善,不能代替实验做出实验证明,不能通 过讨论确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

D、上网可以为查阅资料、找寻理论支持,不能代替实验做出实验证明,不能通 过调查确定失去标签的试液是否是盐酸,故该做法不合理。

故选:B。

13.D

【详解】

A、酒精灯被碰翻着火时,应立即用湿抹布盖灭,以隔绝氧气达到灭火的目的,用嘴试吹不灭,故A错误;

B、实验结束时,剩余药品不能放回原瓶、不能随意丢弃,更不能带出实验室,要放入指定的容器内,故B错误;

C、实验室的药品很多是有腐蚀性、毒性,在取用时要做到“三不”,不能用手接触药品,故C错误;

D、加热试管中的液体时,不能将试管口对着自己或他人,以防止液体沸腾时喷出伤人,故D正确。

故选:D。

14.C

【详解】

A、给试管里的液体加热时,试管内液体超过试管容积的1/3,会导致液体沸腾喷出伤人,故A正确;

B、使用胶头滴管时,用自来水冲洗,会使滴管沾有自来水,自来水中含有一些可溶性杂质,所以能污染试剂,故B正确;

C、使用酒精灯时,绝对禁止向燃着的酒精灯内添加酒精,防止发生火灾,故C错误;

D、用量筒量液读数时,视线偏高(俯视)会导致读数偏大;故D正确;故选C。

15.D

【详解】

A、切一小块蜡烛放入水中,蜡烛浮于水面,说明石蜡的密度小于水,不符合题意;

B、蜡烛能够燃烧,说明蜡烛具有可燃性,不符合题意;

C、取冷而干燥的小烧杯罩在火焰上方,有水雾出现,说明石蜡燃烧生成了水,不符合题意;

D、熄灭蜡烛,可看到有白烟产生,该白烟成分是石蜡蒸汽凝结成的小颗粒,符合题意。

故选D。

16.B

【详解】

A、提出假设,是根据生活经验提出一个假设,如假设氨水显碱性,不符合题意;

B、用酚酞检验氨水是否显碱性,属于设计实验,符合题意;

C、得出结论,是根据实验现象等得出结论,如得出结论,氨水显碱性,不符合题意;

D、收集证据,可通过查阅资料等,收集关于氨水显碱性的证据,不符合题意。

故选B。

17.组成; 结构; 性质; 变化规律.

【详解】

化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学,化学研究涉及各个领域,与人类进步和社会发展的关系非常密切。

18.外焰

【解析】

蜡烛火焰分三层:外焰、内焰、焰心,外焰与氧气接触最充分,燃烧最充分,故外焰温度最高、最明亮。

19. 防止残留在瓶口的药液留下腐蚀标签 滤纸破损 没有垫上石棉网

【解析】本题考查了液体药品的取用,过滤,物质的加热等实验基本操作。

(1)倾倒液体时标签向手心,其目的主要是为了防止细口瓶瓶口残留的药液流下来腐蚀标签,使药品难以辨别;

(2)过滤操作时要注意“一贴、二低、三靠”的原则,过滤后滤液仍浑浊,可能原因是滤纸破损,会使得液体中的不溶物进入下面的烧杯,从而使得滤液浑浊;液面高于滤纸边缘,会使部分液体未经过滤纸的过滤直接流下,该操作会使滤液仍然浑浊,或盛接滤液的烧杯不干净等;

(3)用烧杯加热物质需要垫上石棉网,用烧杯给物质加热后,发现烧杯炸裂,可能的原因是没有垫上石棉网。

20.小 蜡烛熔化 外焰

【详解】

(1)石蜡放人水中,浮在水面上,说明石蜡的密度比水的密度小。

(2)点燃蜡烛在其燃烧过程中,属于物理变化的是:蜡烛熔化;

(3)取一火柴梗,平放人火焰中约1秒后取出,可观察到两端变黑,说明火焰的外焰部分温度最高。

21.滴入澄清石灰水的量 观察到蜡烛熄灭,水进入玻璃杯,最终杯中液面高于碗中液面

【分析】

(1)对照实验只能有一个变量。

(2)玻璃杯中的氧气被消耗,玻璃杯中的压强小于外界压强。

【详解】

(1)对照实验只能有一个变量。案例一探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高,实验条件除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶大小规格相同外,还要控制滴入澄清石灰水的量相同。

(2)案例二用玻璃杯迅速扣住燃烧的蜡烛,并使杯口始终浸没在水中。玻璃杯中的氧气被消耗,玻璃杯中的压强小于外界压强,此实验现象:观察到蜡烛熄灭,水进入玻璃杯,最终杯中液面高于碗中液面。

22.小强 水蒸气 小明 水蒸气和二氧化碳 水蒸气和二氧化碳都不能燃烧 物理

【详解】

(1)二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊,吹灭蜡烛立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,其目的是为了验证假设小强同学的猜测;

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片上没有水雾,说明白烟不是水蒸气;

(3)吹灭蜡烛,立即将燃着的木条去点白烟(不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃,说明白烟具有可燃性,这就证明了假设小明同学的正确性;同时可排除白烟是二氧化碳和水蒸气的猜测,因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧;

(4)白烟为石蜡蒸汽冷凝而成,无新物质生成,属于物理变化。

23.A用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气 B将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 石灰水浑浊程度的不同 C将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中 木条燃烧情况的不同 D取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气 玻璃片上水雾的不同

【详解】

(1)用排水法收集两瓶呼出的气体,另收集两瓶空气。

(2)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,二氧化碳含量不同,变浑浊的程度不同,故填:将澄清石灰水分别滴入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中石灰水浑浊程度的不同。

(3)氧气有助燃的作用,氧气含量不同,木条燃烧的情况不同。故填:将燃着的木条分别放入盛有呼出的气体和空气的集气瓶中木条燃烧情况的不同。

(4)水蒸气在温度较低时会液化。故填:取两块干燥的玻璃片,对着其中的一块呼气玻璃片上水雾的不同.

24.B B 澄清石灰水变浑浊 吸收空气中的CO2,使吸入气体不含CO2

【详解】

根据实验目的,证明人体排出的二氧化碳究竟是吸入空气中原有的,还是人体代谢的最终产物,首先应除掉原来空气中含有的二氧化碳,再将生成的气体通入到右中证明有二氧化碳存在,二氧化碳能澄清石灰水变浑浊,据此进行分析解答。(1)人吸气时,要除掉混合气体中存在的二氧化碳,因此需要让吸入的气体通过左瓶进入,应打开活塞A,关闭活塞B;人呼气时,需要证明生成了二氧化碳,因此呼出的气体需要通过右,若澄清石灰水变浑浊,说明生成了二氧化碳,故应打开活塞B,关闭活塞A,此时观察到瓶右内的现象是瓶中澄清石灰水变浑浊;(2)左瓶和右瓶的作用不同,左瓶是吸入气体的装置,是为了除去空气中的二氧化碳,防止造成干扰;右是为了证明人呼出的气体中含有二氧化碳;通过上述操作,能证明人呼出的气体中所含有的二氧化碳不是来自空气,而是人体代谢的产物。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件