纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 说课课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 说课课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-01-03 11:56:15 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

明港中学 王思思

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

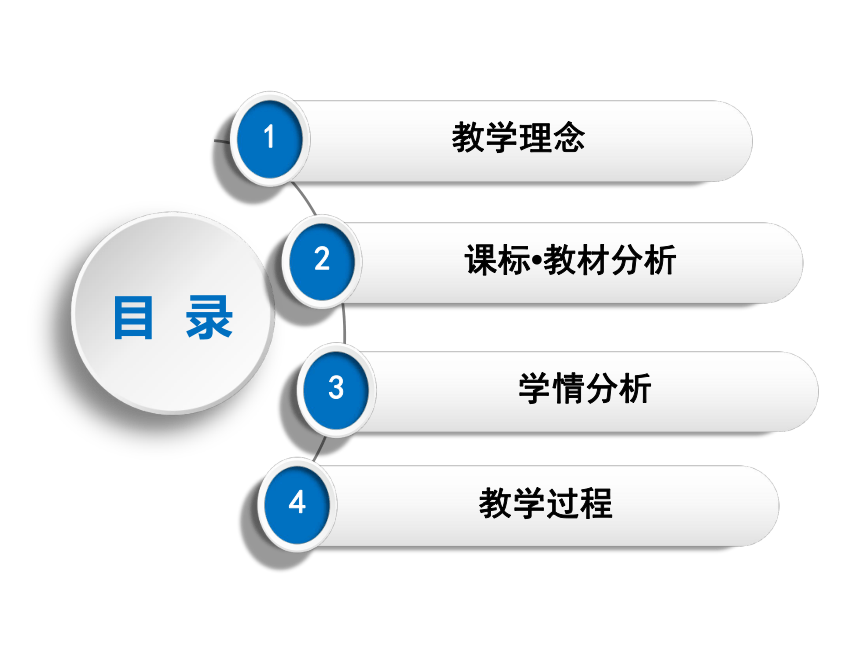

1

教学理念

目 录

2

课标 教材分析

3

学情分析

4

教学过程

1

教学理念

知识本位

素养本位

围绕核心问题

在时空线索中构建联系

在历史情境中掌握特征

在史料研读中探寻价值

实现素养落地

人才培养:

自主学习,深度学习

教学模式:

学习方式:

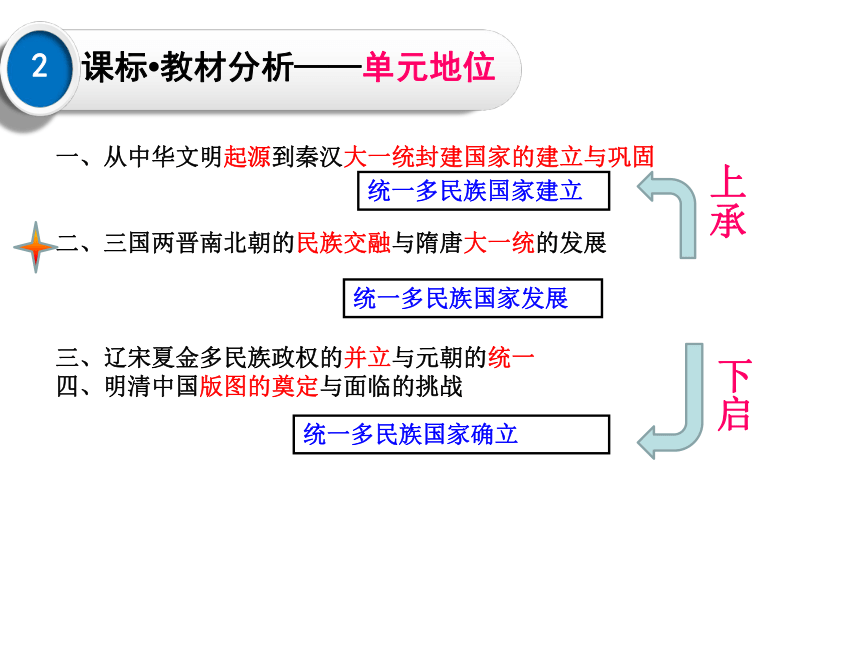

一、从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固

二、三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

三、辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

四、明清中国版图的奠定与面临的挑战

2

课标 教材分析——单元地位

统一多民族国家建立

统一多民族国家发展

统一多民族国家确立

上承

下启

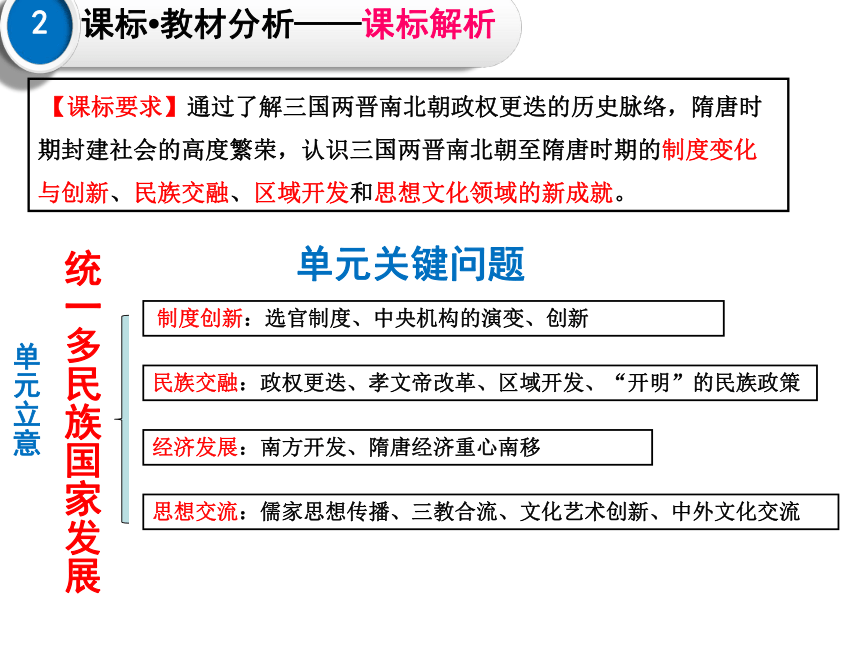

【课标要求】通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

民族交融:政权更迭、孝文帝改革、区域开发、“开明”的民族政策

经济发展:南方开发、隋唐经济重心南移

2

课标 教材分析——课标解析

制度创新:选官制度、中央机构的演变、创新

思想交流:儒家思想传播、三教合流、文化艺术创新、中外文化交流

统一多民族国家发展

单元立意

单元关键问题

2

课标 教材分析——重难点

难点:

通过认识“孝文帝改革是民族交融的典范”,理解从三国到隋唐这一阶段民族交融的方式和影响。

重点:

1.南方开发与民族交融

2.通过选官制度(九品中正制、科举制)和中央机构(三省六部制)的演变、创新,理解国家制度成熟对大一统发展的促进作用。

3

学情分析

高一学生

1.经过初中学习,高一学生对基本史事有一定了解,但对史事的内在逻辑不甚清楚。

2.有一定的自主学习能力和逻辑思考能力,需要老师进行引导。

4

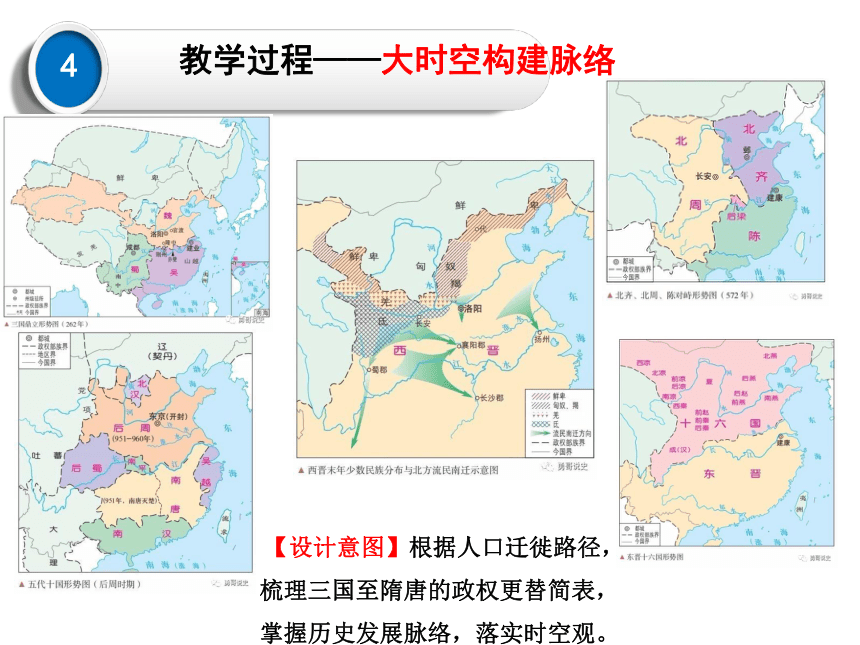

教学过程——大时空构建脉络

【设计意图】根据人口迁徙路径,

梳理三国至隋唐的政权更替简表,

掌握历史发展脉络,落实时空观。

4

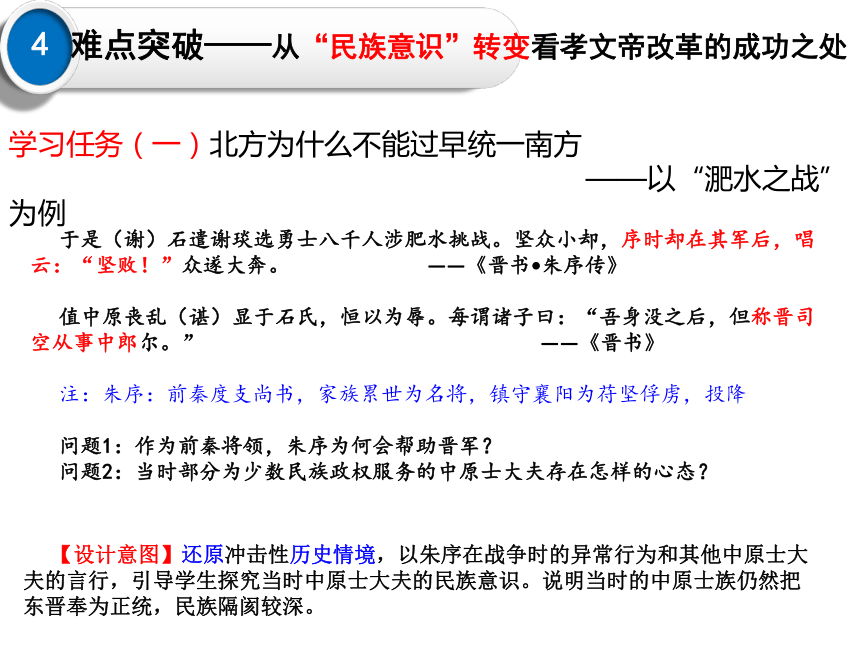

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

学习任务(一)北方为什么不能过早统一南方

——以“淝水之战”为例

于是(谢)石遣谢琰选勇士八千人涉肥水挑战。坚众小却,序时却在其军后,唱云:“坚败!”众遂大奔。 ——《晋书 朱序传》

值中原丧乱(谌)显于石氏,恒以为辱。每谓诸子曰:“吾身没之后,但称晋司空从事中郎尔。” ——《晋书》

注:朱序:前秦度支尚书,家族累世为名将,镇守襄阳为苻坚俘虏,投降

问题1:作为前秦将领,朱序为何会帮助晋军?

问题2:当时部分为少数民族政权服务的中原士大夫存在怎样的心态?

【设计意图】还原冲击性历史情境,以朱序在战争时的异常行为和其他中原士大夫的言行,引导学生探究当时中原士大夫的民族意识。说明当时的中原士族仍然把东晋奉为正统,民族隔阂较深。

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

材料二“汉祖起自布衣,廓平四海” “方将混六合以一家”

苻坚,雄之子也。八岁请师就家学,(祖)洪曰:汝戎狄异类,世知饮酒,今乃求学邪? ——《晋书 苻坚载记》

材料三:其先锋部队在淝水之战中遭受了始料未及的大败,由华北五胡各族合并混编而成的前秦军,马上失去了控制,陷入一片混乱。

——川本芳昭 《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》

问题1:苻坚是以怎样的心态来推进统一战争的

问题2:为何先锋部队在淝水一败,前秦政权就迅速崩溃?

【设计意图】

研读史料,多角度解读历史,苻坚是以中华民族一员的身份争当中原主人,说明这个时期民族自觉意识有了很大的提高。

掌握历史阶段特点:民族交融正在进行,但隔阂仍广泛存在

斯文郁然,比隆周汉。——《水经注》

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

学习任务(二)从“雁臣”现象看孝文帝改革带来的“民族意识转变”

高祖迁洛(494年),而在位旧贵皆难于移徙,时欲和合众情,遂许冬则居南,夏便居北

孝明帝时期(510年——528年),北魏政府下令“北京(平城)士民未迁者,悉听留居为永业” ——《魏书》

【设计意图】创设对比历史情境,小组合作,从民族意识转变角度探究雁臣现象减少的原因

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

【设计意图】学生自主合作学习,搜集文字、图片史料,从洛阳市的发展、饮食结构、服饰发型婚俗、周礼在祭祀、官制、法律上的渗透,培养学生的史料实证意识。全面感知改革使胡汉隔阂到相互认同,认同中华民族身份的民族意识变化。

组1:研究北魏洛阳的市的发展、居民饮食结构的变化,分析洛阳吸引更多的鲜卑人和汉族人来此定居的原因 (经济生活方式)

组2:借助博物馆展出文物,研究洛阳城内鲜卑人服饰发型、婚俗的流变 (生活方式、文化传统)

组3:北魏推崇周礼,从官方祭祀、官制、法律三方面方面,查找“周礼”在北魏的运用 (制度、文化认同)

组4: 查找北魏后期鲜卑人的墓志铭,分析墓主对自己身份的注解

(血缘、民族意识认同)

组5:研究北魏后期仍然存在的“雁臣”及他们的行为,自选角度,分析为什么平城对他们的吸引力仍然大于洛阳?这可能会对北魏政权的发展造成什么影响?

(历史的曲折性)

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

【设计意图】由图入史,锻炼学生的分析能力

一看

东汉江南城市分布图

南北朝江南城市分布图

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

图1:西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

图2:江南地形地貌图,可耕面积图,交通布局图

图3:江南人口分布图

参考资料:谭其骧《中国历史地理图集》周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

二看(东汉末年)

三看

南迁北人的祭祀桌上有什么?

饭桌上什么?

还需要什么?

参考资料:贾思勰《齐民要术》

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

设计问题串

城市发展需要什么条件?(农业发展、人口、产品交换、行政建制……)

江南地区原先的城市有何特点? (政治作用为主)

南来的北人带来的工具有何特点?(适合旱作)

南来北人如何解决人地矛盾?天时地利是否具备?

新的城市规划如何体现移民的心理需求?

【设计意图】引导学生制作思维导图,思考江南城市大量涌现的原因

【设计意图】利用APP, 构建思维导图,构建知识体系,了解农业是城市发展的基础(唯物史观),从全局看南方发展

【设计意图】故事设伏,勾画运河路线和义仓位置,看重合(和江南新开发城市的重合点)了解南方开发为统一多民族国家发展奠定了经济基础(时空观念)

四看

中国的多重共同体(文化、经济与政治复合体),正是因其多重功能的互补,而凝聚为罕见的紧密。

【设计意图】古今联系,理解江南开发促进文化传播、民族交融,涵养家国情怀

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

说文解字 科举

科:用标准测试

举:舉”是“擧”的异体字。與,表示众人参与。造字本义:动词,众人合

力,用手托起重物。

察举与唐代的科举基本一致。故察举、科举,一也!皆朝廷部署下以按科取士、

考试进用为特征的官僚选拔制度。 ——《汉唐科举异同论》

【设计意图】由“科举”原始字意入手,比较分析

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。——东汉桓灵时童谣

汉末丧乱,魏武始基,军中仓促,权立九品,盖以人才优劣,非为世族高卑。

——《宋书》

上品无寒门,下品无势族。

春风得意马蹄急,一日看尽长安花。——孟郊

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。——《励学》

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

说文解字 科举=用标准测试+众人合力推举

标准 众人 举谁?

察举 德行 乡举里选 举士举官不分

九品中正制 德+才 朝廷中正+乡举里选 举官(分水岭)

科举制 才 不经过官府举荐“投牒自进”(分水岭) 举官

【设计意图】

对比分析,从乡举里选到“投牒自进”, 从察举到科举选官方式和标准的变化,理解选官制度成熟对统一国家发展的作用。

学习任务(三)从尚书省地位变化看三省六部制

【设计意图】

(教师点拨)从三省位置分析三省地位

(学生)梳理汉尚书至唐朝尚书省职务、权力的变化

东汉:尚书台权力渐重,仍属少府(内廷官)

魏晋:脱离少府成为独立机构,下属机构逐渐 成型

隋唐:三省六部制成熟

4

教学过程——制度创新促进大一统国家发展

5

统一多民族国家的发展

民族认同

历史认同

文化认同

地理认同

血缘认同

制度认同

心理认同

治统认同

政治上的分裂往往由文化上的一致及经济上的互通,还会修补为一体。……促使“中国”的范围和“中国”的观念一次又一次地扩大。

——许倬云《中国大历史》

统一多民族国家发展

明港中学 王思思

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

1

教学理念

目 录

2

课标 教材分析

3

学情分析

4

教学过程

1

教学理念

知识本位

素养本位

围绕核心问题

在时空线索中构建联系

在历史情境中掌握特征

在史料研读中探寻价值

实现素养落地

人才培养:

自主学习,深度学习

教学模式:

学习方式:

一、从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固

二、三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

三、辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

四、明清中国版图的奠定与面临的挑战

2

课标 教材分析——单元地位

统一多民族国家建立

统一多民族国家发展

统一多民族国家确立

上承

下启

【课标要求】通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

民族交融:政权更迭、孝文帝改革、区域开发、“开明”的民族政策

经济发展:南方开发、隋唐经济重心南移

2

课标 教材分析——课标解析

制度创新:选官制度、中央机构的演变、创新

思想交流:儒家思想传播、三教合流、文化艺术创新、中外文化交流

统一多民族国家发展

单元立意

单元关键问题

2

课标 教材分析——重难点

难点:

通过认识“孝文帝改革是民族交融的典范”,理解从三国到隋唐这一阶段民族交融的方式和影响。

重点:

1.南方开发与民族交融

2.通过选官制度(九品中正制、科举制)和中央机构(三省六部制)的演变、创新,理解国家制度成熟对大一统发展的促进作用。

3

学情分析

高一学生

1.经过初中学习,高一学生对基本史事有一定了解,但对史事的内在逻辑不甚清楚。

2.有一定的自主学习能力和逻辑思考能力,需要老师进行引导。

4

教学过程——大时空构建脉络

【设计意图】根据人口迁徙路径,

梳理三国至隋唐的政权更替简表,

掌握历史发展脉络,落实时空观。

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

学习任务(一)北方为什么不能过早统一南方

——以“淝水之战”为例

于是(谢)石遣谢琰选勇士八千人涉肥水挑战。坚众小却,序时却在其军后,唱云:“坚败!”众遂大奔。 ——《晋书 朱序传》

值中原丧乱(谌)显于石氏,恒以为辱。每谓诸子曰:“吾身没之后,但称晋司空从事中郎尔。” ——《晋书》

注:朱序:前秦度支尚书,家族累世为名将,镇守襄阳为苻坚俘虏,投降

问题1:作为前秦将领,朱序为何会帮助晋军?

问题2:当时部分为少数民族政权服务的中原士大夫存在怎样的心态?

【设计意图】还原冲击性历史情境,以朱序在战争时的异常行为和其他中原士大夫的言行,引导学生探究当时中原士大夫的民族意识。说明当时的中原士族仍然把东晋奉为正统,民族隔阂较深。

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

材料二“汉祖起自布衣,廓平四海” “方将混六合以一家”

苻坚,雄之子也。八岁请师就家学,(祖)洪曰:汝戎狄异类,世知饮酒,今乃求学邪? ——《晋书 苻坚载记》

材料三:其先锋部队在淝水之战中遭受了始料未及的大败,由华北五胡各族合并混编而成的前秦军,马上失去了控制,陷入一片混乱。

——川本芳昭 《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》

问题1:苻坚是以怎样的心态来推进统一战争的

问题2:为何先锋部队在淝水一败,前秦政权就迅速崩溃?

【设计意图】

研读史料,多角度解读历史,苻坚是以中华民族一员的身份争当中原主人,说明这个时期民族自觉意识有了很大的提高。

掌握历史阶段特点:民族交融正在进行,但隔阂仍广泛存在

斯文郁然,比隆周汉。——《水经注》

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

学习任务(二)从“雁臣”现象看孝文帝改革带来的“民族意识转变”

高祖迁洛(494年),而在位旧贵皆难于移徙,时欲和合众情,遂许冬则居南,夏便居北

孝明帝时期(510年——528年),北魏政府下令“北京(平城)士民未迁者,悉听留居为永业” ——《魏书》

【设计意图】创设对比历史情境,小组合作,从民族意识转变角度探究雁臣现象减少的原因

4

难点突破——从“民族意识”转变看孝文帝改革的成功之处

【设计意图】学生自主合作学习,搜集文字、图片史料,从洛阳市的发展、饮食结构、服饰发型婚俗、周礼在祭祀、官制、法律上的渗透,培养学生的史料实证意识。全面感知改革使胡汉隔阂到相互认同,认同中华民族身份的民族意识变化。

组1:研究北魏洛阳的市的发展、居民饮食结构的变化,分析洛阳吸引更多的鲜卑人和汉族人来此定居的原因 (经济生活方式)

组2:借助博物馆展出文物,研究洛阳城内鲜卑人服饰发型、婚俗的流变 (生活方式、文化传统)

组3:北魏推崇周礼,从官方祭祀、官制、法律三方面方面,查找“周礼”在北魏的运用 (制度、文化认同)

组4: 查找北魏后期鲜卑人的墓志铭,分析墓主对自己身份的注解

(血缘、民族意识认同)

组5:研究北魏后期仍然存在的“雁臣”及他们的行为,自选角度,分析为什么平城对他们的吸引力仍然大于洛阳?这可能会对北魏政权的发展造成什么影响?

(历史的曲折性)

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

【设计意图】由图入史,锻炼学生的分析能力

一看

东汉江南城市分布图

南北朝江南城市分布图

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

图1:西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图

图2:江南地形地貌图,可耕面积图,交通布局图

图3:江南人口分布图

参考资料:谭其骧《中国历史地理图集》周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

二看(东汉末年)

三看

南迁北人的祭祀桌上有什么?

饭桌上什么?

还需要什么?

参考资料:贾思勰《齐民要术》

4

重点突破——南方开发与民族交融

学习任务(一)人口迁徙带来的“多米诺骨”效应

——以江南城市大量涌现为例

设计问题串

城市发展需要什么条件?(农业发展、人口、产品交换、行政建制……)

江南地区原先的城市有何特点? (政治作用为主)

南来的北人带来的工具有何特点?(适合旱作)

南来北人如何解决人地矛盾?天时地利是否具备?

新的城市规划如何体现移民的心理需求?

【设计意图】引导学生制作思维导图,思考江南城市大量涌现的原因

【设计意图】利用APP, 构建思维导图,构建知识体系,了解农业是城市发展的基础(唯物史观),从全局看南方发展

【设计意图】故事设伏,勾画运河路线和义仓位置,看重合(和江南新开发城市的重合点)了解南方开发为统一多民族国家发展奠定了经济基础(时空观念)

四看

中国的多重共同体(文化、经济与政治复合体),正是因其多重功能的互补,而凝聚为罕见的紧密。

【设计意图】古今联系,理解江南开发促进文化传播、民族交融,涵养家国情怀

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

说文解字 科举

科:用标准测试

举:舉”是“擧”的异体字。與,表示众人参与。造字本义:动词,众人合

力,用手托起重物。

察举与唐代的科举基本一致。故察举、科举,一也!皆朝廷部署下以按科取士、

考试进用为特征的官僚选拔制度。 ——《汉唐科举异同论》

【设计意图】由“科举”原始字意入手,比较分析

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。——东汉桓灵时童谣

汉末丧乱,魏武始基,军中仓促,权立九品,盖以人才优劣,非为世族高卑。

——《宋书》

上品无寒门,下品无势族。

春风得意马蹄急,一日看尽长安花。——孟郊

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。——《励学》

4

重点突破——制度创新促进大一统国家发展

学习任务(二)选官制度的演变和创新

说文解字 科举=用标准测试+众人合力推举

标准 众人 举谁?

察举 德行 乡举里选 举士举官不分

九品中正制 德+才 朝廷中正+乡举里选 举官(分水岭)

科举制 才 不经过官府举荐“投牒自进”(分水岭) 举官

【设计意图】

对比分析,从乡举里选到“投牒自进”, 从察举到科举选官方式和标准的变化,理解选官制度成熟对统一国家发展的作用。

学习任务(三)从尚书省地位变化看三省六部制

【设计意图】

(教师点拨)从三省位置分析三省地位

(学生)梳理汉尚书至唐朝尚书省职务、权力的变化

东汉:尚书台权力渐重,仍属少府(内廷官)

魏晋:脱离少府成为独立机构,下属机构逐渐 成型

隋唐:三省六部制成熟

4

教学过程——制度创新促进大一统国家发展

5

统一多民族国家的发展

民族认同

历史认同

文化认同

地理认同

血缘认同

制度认同

心理认同

治统认同

政治上的分裂往往由文化上的一致及经济上的互通,还会修补为一体。……促使“中国”的范围和“中国”的观念一次又一次地扩大。

——许倬云《中国大历史》

统一多民族国家发展

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进