3月是故乡明 课件(66张PPT)

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

3 月是故乡明

第一阶:课前预习

学习内容

1.通读课文,了解大意。

2.了解作者。

3.认写字词、理解词语。

返 回

课文大意

作者以“月”为线索,回忆了在故乡的童年生活,抒发了离乡后的思念之情。

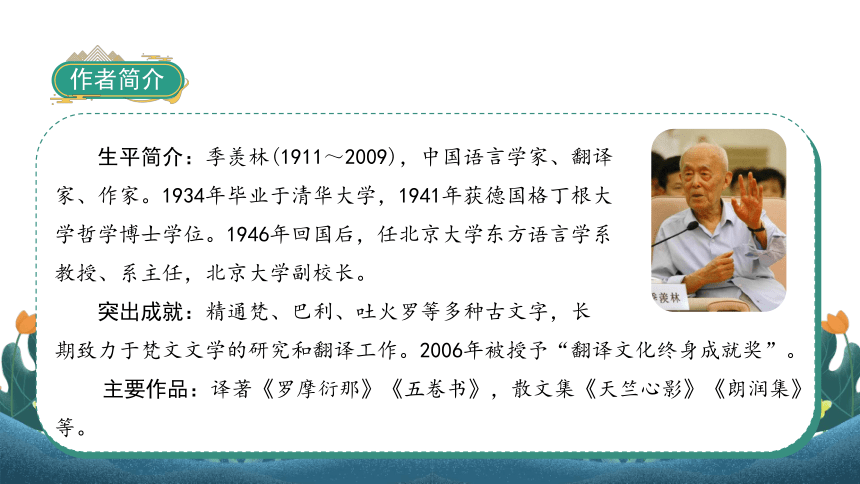

作者简介

生平简介:季羡林(1911~2009),中国语言学家、翻译

家、作家。1934年毕业于清华大学,1941年获德国格丁根大

学哲学博士学位。1946年回国后,任北京大学东方语言学系

教授、系主任,北京大学副校长。

突出成就:精通梵、巴利、吐火罗等多种古文字,长

期致力于梵文文学的研究和翻译工作。2006年被授予“翻译文化终身成就奖”。

主要作品:译著《罗摩衍那》《五卷书》,散文集《天竺心影》《朗润集》等。

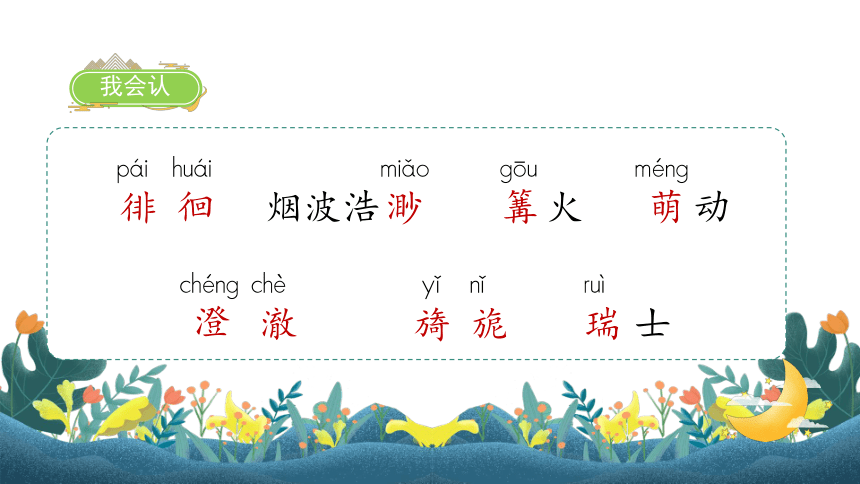

我会认

背景资料

季羡林赴德国留学情况

1935年,青年学子季羡林赴德国留学,开始了十一年的羁旅生涯。他在赫赫有名的格丁根大学深造,几经辗转选定印度学为主修方向,于是对其倾注了所有的热情与辛劳。季羡林在德国留学期间,正值第二次世界大战,他目睹了纳粹从猖獗到覆灭的全过程。法西斯崩溃前夕,德国本土物资匮乏,季羡林和德国百姓一起饱受战祸之苦,作为海外游子,对祖国之思和对亲人之思朝夕萦绕。他曾在作品中写道:“我怅望灰天,在泪光里,幻出母亲的面影。”第二次世界大战结束不久,季羡林便怀着一颗报国之心,回到祖国。

我会认

烟波浩

miǎo

gōu

méng

chéng chè

yǐ nǐ

渺

篝

火

萌

动

澄

旖 旎

澈

ruì

瑞

士

pái huái

徘 徊

我会认

lái

莱

芒湖

yín

无

垠

qǐng

碧波万

顷

é

巍

雄奇

yān

燕

园胜地

zhuì

点

缀

峨

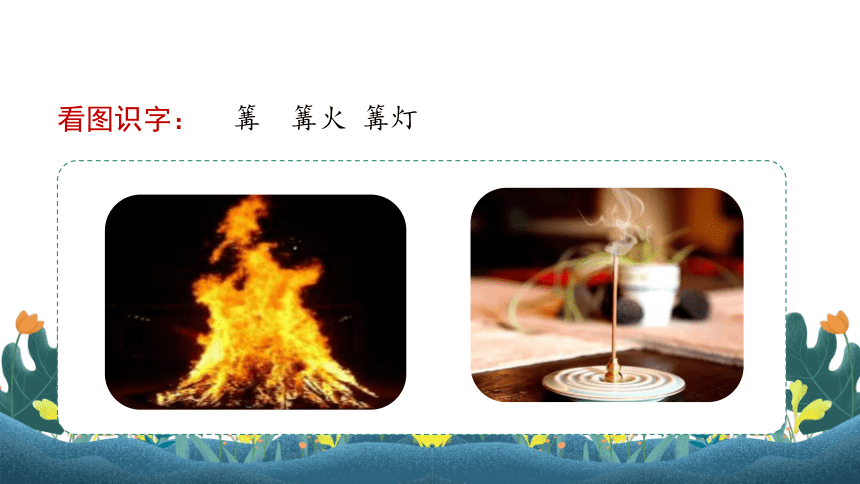

看图识字:

篝 篝火 篝灯

字理识字:

峨

形声字。从山,我声。本义:高耸峭拨、令人惊叹的高山。

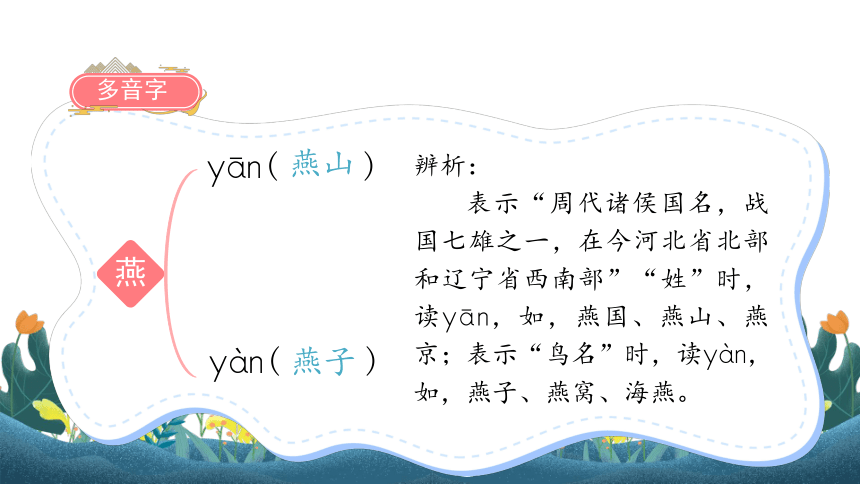

多音字

辨析:

表示“周代诸侯国名,战国七雄之一,在今河北省北部和辽宁省西南部”“姓”时,读yān,如,燕国、燕山、燕京;表示“鸟名”时,读yàn,如,燕子、燕窝、海燕。

yān( )

yàn( )

燕山

燕子

燕

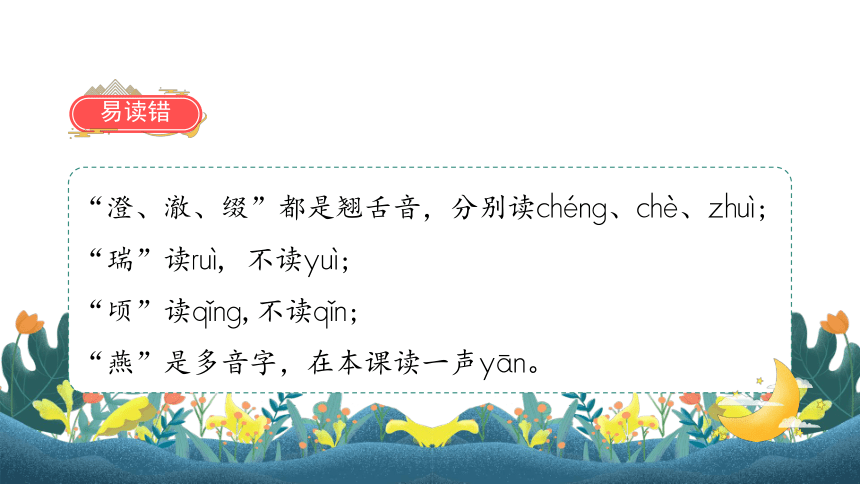

易读错

“澄、澈、缀”都是翘舌音,分别读chéng、chè、zhuì;

“瑞”读ruì, 不读yuì;

“顷”读qǐng,不读qǐn;

“燕”是多音字,在本课读一声yān。

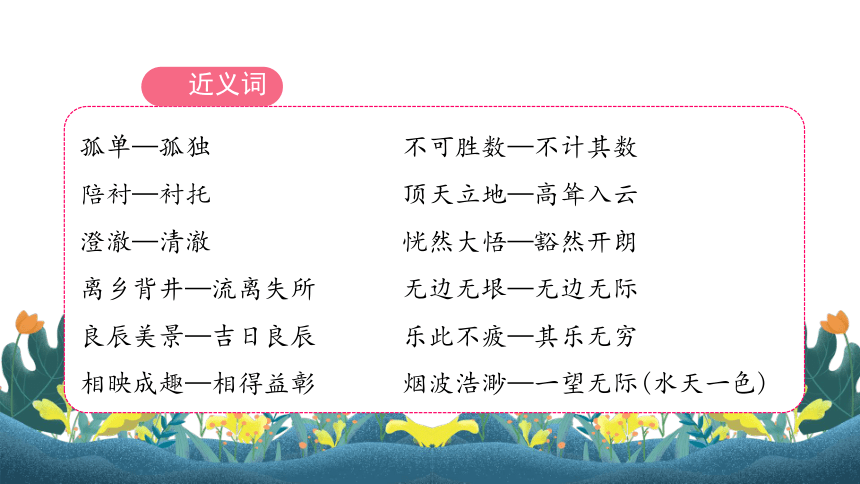

近义词

孤单—孤独 不可胜数—不计其数

陪衬—衬托 顶天立地—高耸入云

澄澈—清澈 恍然大悟—豁然开朗

离乡背井—流离失所 无边无垠—无边无际

良辰美景—吉日良辰 乐此不疲—其乐无穷

相映成趣—相得益彰 烟波浩渺—一望无际(水天一色)

反义词

澄澈—混浊 乐此不疲—浅尝辄止

离乡背井—安居乐业 不可胜数—屈指可数

恍然大悟—百思不解 良辰美景—月黑风高

理解语

理解词语

[陪衬]附加其他事物使主要事物更突出;衬托。

[不可胜数]胜:尽。数也数不过来。形容数量很多。

[好不]用在某些双音形容词前面表示程度深,并带感叹语气,跟“多么”相同。

[恍然大悟]恍然:猛然清醒的样子。悟:明白。顿时醒悟过来。

[徘徊]在一个地方来回地走。

理解语

理解词语

[气派]人的态度作风或某些事物所表现的气势。

[烟波浩渺]烟波:烟雾笼罩的江湖。浩渺:水面辽阔。形容江湖水面十分辽阔。

[篝火]原指用笼子罩着的火,现借指在空旷处或野外架木柴、树枝燃烧的火堆。

[乐此不疲]专心爱好某事,做起来不知疲倦。

[相映成趣]映:对照,映衬。互相对照、映衬着就显得有趣味,有意思。

烟波浩渺

理解语

理解词语

[诗兴]作诗的兴致。

[油然]形容思想感情自然而然地产生。

[萌动](事物)开始发生。

[离乡背井]指被迫远离故乡,到外地谋生。

[旖旎]柔和美好。

[巍峨]形容山或建筑物高大雄伟。

理解语

理解词语

[绝伦]独一无二;没有可以相比的。

[茂林修竹]茂盛的森林,修长的竹子。形容优美的环境。

[空蒙]形容景物迷茫。

[良辰美景]良辰:美好的时刻。美好的时刻和宜人的景色。形容难得的时空环境。

返 回

茂林修竹

学习内容

说说作者由月亮想到了哪些往事?抒发了哪些感受?

第二阶:阅读理解

返 回

整体感知

再读课文,理清文章结构层次,说一说:文章可以分成哪几个部分?

第一部分(1段):将故乡和月亮联系在一起,引出“月是故乡明”的主题。

第二部分第一层(2~4段):以“月”为线索,回忆故乡的童年生活,描绘了场院上数星星、古柳下点篝火、坑边望月等美好的画面。

整体感知

再读课文,理清文章结构层次,说一说:文章可以分成哪几个部分?

第二部分第二层(5、6段):写了离开故乡后在各地望月的经历,以各地美丽的月景,衬托出故乡月亮的美,表达了“月是故乡明”的思乡之情。

第二部分(2~6段):写了月下故乡的山、水,以及离开故乡后在各地看到的月亮。

第三部分(7段):抒发了强烈的思乡之情。

课文解读

作者为什么以“月是故乡明”这句诗为题?题目妙在哪里?

“月是故乡明”出自唐代诗人杜甫《月夜忆舍弟》一诗。诗的上一句是“露从今夜白”,这两句诗的意思是“今天是白露节,更思念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮”。

课文解读

作者以诗句为题,使得文章富有诗意及画面感,含蓄地表达了文章的主旨——望月思乡,还点明了文章以“月”为线索。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

每个人都有个故乡,每个人的故乡都有个月亮。人人都爱自己故乡的月亮。

奠定感情基调,抒发对故乡月亮的喜爱。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

朗读课文第二部分,思考:作者回忆了哪些事情?表达了什么情感?

但是,如果只有孤零零一个月亮,未免显得有点儿孤单。因此……比如“山高月小”“三潭印月”,不可胜数。……因此,我在故乡望月,从来不同山联系。像苏东坡说的“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”,完全是我无法想象的。

内心感受:在故乡望月从来不同山联系

往事:回忆故乡的月亮

内心感受:美好、有趣

往事:回忆故乡的月亮-数星星、逮知了

至于水,我故乡的小村子到处都是……虽不能像洞庭湖“八月湖水平”那样有气派,但也颇有烟波浩渺之势。到了夏天,黄昏后,我躺在坑边场院的地上,数天上的星星。有时候在古柳下面点起篝火,然后上树一摇,成群的知了飞落下来,比白天用嚼烂的麦粒去粘要容易得多。

对故乡的思念

内心感受:诗性萌动

往事:回忆故乡的月亮-看月亮

“萌动”能换成“萌发”吗?

到了更晚的时候,我走到坑边,抬头看到晴空一轮明月,清光四溢,与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动。有时候在坑边玩很久,才回家睡觉。在梦中见到两个月亮叠在一起,清光更加晶莹澄澈。

我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动。

“萌”是萌芽、新生,“动”是悸动,“萌动”表现了“我”在儿时生发出的对美的感悟和领会。

“萌发”比喻事物发生,没有悸动之意。

“萌动”更好

作者明明是在回忆故乡的月亮为什么写这些童年趣事呢?

这些童年趣事也是围绕着月亮来写的,通过回忆这些往事更能表达作者对故乡的眷恋和思念。

数星星、捉知了、看月亮、梦月亮等。

表达了对童年和故乡的无限怀念之情。

作者回忆了哪些事情?

表达了什么情感?

我在故乡只待了六年,以后就离乡背井,漂泊天涯。在济南住了十多年,在北京度过四年,又回到济南待了一年,然后在欧洲住了近十一年,又回到北京,到现在已经四十多年了。

离乡背井,

漂泊天涯

1911

1917

1930

1934

1935

1946

无忧无虑的童年时光

日寇侵华,因此还辍学一年

大学求学一心读书

回济南教书,考取德国交换生

时逢第二次世界大战,生活困苦,思乡心切

历经坎坷,终成一代大家

山东临清季老出生

投奔叔父济南求学

考取清华赴京读书

清华毕业回济教书

结束任教出国留学

留德十年辗转回国

“后来战火蔓延,德国四面被封锁,供应日趋紧张。我天天挨饿,夜夜做梦,梦到中国的花生米。”

——选自季羡林《留德十年》

从作者的经历中,你感受到了什么?

从作者的经历中,我们深切地感受到他常年漂泊在外、远离故乡的孤独与无奈。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

内心感受:美妙绝伦

往事:看世界其他地方的月亮

作者游历的地方风景各异,月亮更是“美妙绝伦”,为下文思念故乡的小月亮做了铺垫。

在这期间,我曾到过将近三十个国家,看到过许许多多的月亮。在风光旖旎的瑞士莱芒湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。

排比

瑞士莱芒湖

非洲大沙漠上的月亮

大海上的月亮

高山上的月亮

内心感受:别处的月亮再美也比不上家乡的月亮。

但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下,我感到这些广阔世界的大月亮,无论如何比不上我那心爱的小月亮。不管我离开故乡多远,我的心立刻就飞回去了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

对故乡的思念

第5自然段作者运用了什么写作方法?你从中体会到了作者怎样的情感?

世界各地的月亮

故乡的月亮

美妙绝伦

小月亮

对比

热爱家乡,眷恋家乡

作者为什么用“小”字来修饰故乡的月亮?读到这样的称呼,你有什么感受?

首先,这个“小月亮”是相对于作者看到的世界各地的“大月亮”而言的,在故乡看到的月亮自然是“小月亮”。

其次,联系生活我们知道,人们愿意在特别喜欢的事物前加“小”字,如“小猫”“小兔子”,作者深深地爱着故乡的月亮,所以称故乡的月亮为“小月亮”。

这个称呼,使我感受到作者心中充满了对故乡月亮的喜爱之情,故乡的月亮在他笔下显得特别可爱。

默读课文,借助思维导图,找一找作者以“月”为线索,写了哪些童年往事和成年经历?

月

童年往事

成长经历

数星星

异乡望月

捉知了

看月亮

梦月亮

朗润园赏月

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

月是故乡明,我什么时候能够再看到故乡的月亮啊!

这句话有什么作用?表达了作者的什么情感?

1.“月是故乡明”照应题目,起到了画龙点睛的作用。这句话表达了作者对故乡月亮的无限怀念之情。

2.与开头相呼应,再次表达对故乡的思念与向往。

结构图示

结构图示

开篇引题

文中述题

人人爱故乡的月亮

月是故乡明

篇末点题

童年往事:数星星 捉知了

看月亮 梦月亮

成年经历:异乡望月 朗润园赏月

皎皎明月

浓浓乡情

月是故乡明

主题概括

返 回

《月是故乡明》以其特有的清新、自然的笔调向我们展现了 ,

, ,给人一种亲切的感受,使我们感受到了作者

。

故乡那温馨的夜晚

那恬淡的明月

童话般美妙的童年

那深切的思乡之情

学习内容

谈谈阅读。

第三阶:方法学用

返 回

谈谈阅读

老师:本文的作者通过对故乡的描写及对由月亮想到的往事和经历的描写,表达了对故乡的思念之情。那么,怎样体会文章表达的思想感情呢

欢欢:可以依据文章的主要内容,体会作者的思想感情。作者的思想感情,主要是通过文章内容表现出来的,因而抓住了文章的主要内容,就能体会出作者的思想感情来。本文中作者就以“月”为线索,写了很多童年的趣事和成年后的经历,借着月亮表达对童年、对故乡深深的怀念之情。

乐乐:可以从直抒胸臆的语句和细节描写中体会课文表达的思想感情。阅读“童年趣事”部分时,借助直抒胸臆的语句,“我天天晚上乐此不疲,天天盼望黄昏早早来临”“我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动”我们能感受到作者童年生活的快乐、美好。

在阅读“成年经历”时,可以通过对比,通过作者对朗润园赏月的细节描写,“一轮当空,月光闪耀于碧波之上,上下空蒙,一碧数顷,荷香远溢,宿鸟幽鸣”,感受作者表达的“月是故乡明”的思乡之情。

谈谈阅读

美美:可以依据文章的开头、结尾或点题的句子来体会文章的思想感情。因为有的文章的开头、结尾或点题的句子直接表达了作者强烈的感情。如本文的开篇:“每个人都有个故乡,每个人的故乡都有个月亮。人人都爱自己故乡的月亮。”结尾:“月是故乡明,我什么时候能够再看到故乡的月亮啊!”这些都直接表达了作者对故乡月亮的喜爱之情,以及强烈的思乡之情。

丽丽:可以在反复朗读与诵读中体会文章的思想感情。有效的朗读有助于更深入地把握文章的主要内容,体会文章的思想感情。一边读,一边想,在读中理解,在读中感悟,是小学阶段重要的学习方法。

谈谈阅读

老师:同学们说得非常好,此外,还可以依据含义深刻的语句、段落体会文章的思想感情。作者在表明自己的态度时,力求明朗、显豁,以便于读者和自己产生情感上的共鸣。有时为了取得意味深长的效果,作者不直接表情达意,而是采用比较含蓄的方法说出言外之情。对于蕴含在语句中的作者的情感,我们或者联系作者写作时特定的历史背景,或者联系文章的写作手法,或者联系文章的主要内容、中心意思和结构层次进行理解,尤其要联系句子或语段的上下文进行理解。

返 回

学习内容

随堂检测。

(1)下列加点字的读音完全正确的一组是( )。

(2)给下列加点的多音字注音。

(3)把词语补充完整,再选词填空。

(4)写出带有月亮的思乡诗句。

第四阶:课后练习

返 回

随堂检测

一、下列加点字的读音完全正确的一组是( )。

A.篝火(gōu) 旖旎(yí) 无垠(yín)

B.清澈(chè) 瑞士(ruì) 万顷(qīng)

C.浩渺(miǎo) 萌动(méng) 澄清(chéng)

D.巍峨(é) 点缀(zuì) 莱芒湖(lái)

C

随堂检测

二、给下列加点的多音字注音。

1.燕( )国在北楚在南,燕( )山飞雪天气寒。

2.燕( )子双飞寻故地,关山南北皆春天。

yān

yān

yàn

随堂检测

三、把词语补充完整,再选词填空。

山高月( ) 三潭( )月 清光四( ) 良辰美( )

( )此不疲 宿鸟( )鸣 碧波( )顷 ( )然大悟

1.听了老师的讲解后,我( )。

2.他每天都在实验室里摆弄那些瓶瓶罐罐,( )。

3.我们登上观海楼,向东——望,只见( ),渐入天际,真是太美了!

小

印

溢

景

乐

幽

万

恍

乐此不疲

碧波万顷

恍然大悟

随堂检测

四、写出带有月亮的思乡诗句。

1. 。

2. 。

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

返 回

学习内容

1.古诗积累

2.魂牵梦萦寄乡思——思乡诗歌名句

第五阶:课外拓展

返 回

课外拓展

月夜忆舍弟

[唐]杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

课外拓展

返 回

魂牵梦萦寄乡思——思乡诗歌名句

古往今来,许多文人墨客对思乡总是歌吟不绝。身在异乡,人们往往望月思乡,触景生乡情,睹物添乡愁。有时也会把浓浓的思乡之情寄予皎洁的明月,或是萧瑟的秋风,又或是一封封家书,字里行间表现出客居他乡的游子漂泊凄凉的心境,以及对家乡、亲人的思念之情。

思乡诗中常用的意象有明月、家书、佳节、秋等。抒怀的形式也不拘一格,同样是思乡,有的望月思乡,如“举头望明月,低头思故乡”(李白《静夜思》);有的寄家书报平安,如“烽火连三月,家书抵万金”(杜甫《春望》);有的每逢佳节思乡情更切,如“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”(王维《九月九日忆山东兄弟》);有的逢秋增添无尽乡愁,如“复恐匆匆说不尽,行人临发又开封”(张籍《秋思》)。

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

3 月是故乡明

第一阶:课前预习

学习内容

1.通读课文,了解大意。

2.了解作者。

3.认写字词、理解词语。

返 回

课文大意

作者以“月”为线索,回忆了在故乡的童年生活,抒发了离乡后的思念之情。

作者简介

生平简介:季羡林(1911~2009),中国语言学家、翻译

家、作家。1934年毕业于清华大学,1941年获德国格丁根大

学哲学博士学位。1946年回国后,任北京大学东方语言学系

教授、系主任,北京大学副校长。

突出成就:精通梵、巴利、吐火罗等多种古文字,长

期致力于梵文文学的研究和翻译工作。2006年被授予“翻译文化终身成就奖”。

主要作品:译著《罗摩衍那》《五卷书》,散文集《天竺心影》《朗润集》等。

我会认

背景资料

季羡林赴德国留学情况

1935年,青年学子季羡林赴德国留学,开始了十一年的羁旅生涯。他在赫赫有名的格丁根大学深造,几经辗转选定印度学为主修方向,于是对其倾注了所有的热情与辛劳。季羡林在德国留学期间,正值第二次世界大战,他目睹了纳粹从猖獗到覆灭的全过程。法西斯崩溃前夕,德国本土物资匮乏,季羡林和德国百姓一起饱受战祸之苦,作为海外游子,对祖国之思和对亲人之思朝夕萦绕。他曾在作品中写道:“我怅望灰天,在泪光里,幻出母亲的面影。”第二次世界大战结束不久,季羡林便怀着一颗报国之心,回到祖国。

我会认

烟波浩

miǎo

gōu

méng

chéng chè

yǐ nǐ

渺

篝

火

萌

动

澄

旖 旎

澈

ruì

瑞

士

pái huái

徘 徊

我会认

lái

莱

芒湖

yín

无

垠

qǐng

碧波万

顷

é

巍

雄奇

yān

燕

园胜地

zhuì

点

缀

峨

看图识字:

篝 篝火 篝灯

字理识字:

峨

形声字。从山,我声。本义:高耸峭拨、令人惊叹的高山。

多音字

辨析:

表示“周代诸侯国名,战国七雄之一,在今河北省北部和辽宁省西南部”“姓”时,读yān,如,燕国、燕山、燕京;表示“鸟名”时,读yàn,如,燕子、燕窝、海燕。

yān( )

yàn( )

燕山

燕子

燕

易读错

“澄、澈、缀”都是翘舌音,分别读chéng、chè、zhuì;

“瑞”读ruì, 不读yuì;

“顷”读qǐng,不读qǐn;

“燕”是多音字,在本课读一声yān。

近义词

孤单—孤独 不可胜数—不计其数

陪衬—衬托 顶天立地—高耸入云

澄澈—清澈 恍然大悟—豁然开朗

离乡背井—流离失所 无边无垠—无边无际

良辰美景—吉日良辰 乐此不疲—其乐无穷

相映成趣—相得益彰 烟波浩渺—一望无际(水天一色)

反义词

澄澈—混浊 乐此不疲—浅尝辄止

离乡背井—安居乐业 不可胜数—屈指可数

恍然大悟—百思不解 良辰美景—月黑风高

理解语

理解词语

[陪衬]附加其他事物使主要事物更突出;衬托。

[不可胜数]胜:尽。数也数不过来。形容数量很多。

[好不]用在某些双音形容词前面表示程度深,并带感叹语气,跟“多么”相同。

[恍然大悟]恍然:猛然清醒的样子。悟:明白。顿时醒悟过来。

[徘徊]在一个地方来回地走。

理解语

理解词语

[气派]人的态度作风或某些事物所表现的气势。

[烟波浩渺]烟波:烟雾笼罩的江湖。浩渺:水面辽阔。形容江湖水面十分辽阔。

[篝火]原指用笼子罩着的火,现借指在空旷处或野外架木柴、树枝燃烧的火堆。

[乐此不疲]专心爱好某事,做起来不知疲倦。

[相映成趣]映:对照,映衬。互相对照、映衬着就显得有趣味,有意思。

烟波浩渺

理解语

理解词语

[诗兴]作诗的兴致。

[油然]形容思想感情自然而然地产生。

[萌动](事物)开始发生。

[离乡背井]指被迫远离故乡,到外地谋生。

[旖旎]柔和美好。

[巍峨]形容山或建筑物高大雄伟。

理解语

理解词语

[绝伦]独一无二;没有可以相比的。

[茂林修竹]茂盛的森林,修长的竹子。形容优美的环境。

[空蒙]形容景物迷茫。

[良辰美景]良辰:美好的时刻。美好的时刻和宜人的景色。形容难得的时空环境。

返 回

茂林修竹

学习内容

说说作者由月亮想到了哪些往事?抒发了哪些感受?

第二阶:阅读理解

返 回

整体感知

再读课文,理清文章结构层次,说一说:文章可以分成哪几个部分?

第一部分(1段):将故乡和月亮联系在一起,引出“月是故乡明”的主题。

第二部分第一层(2~4段):以“月”为线索,回忆故乡的童年生活,描绘了场院上数星星、古柳下点篝火、坑边望月等美好的画面。

整体感知

再读课文,理清文章结构层次,说一说:文章可以分成哪几个部分?

第二部分第二层(5、6段):写了离开故乡后在各地望月的经历,以各地美丽的月景,衬托出故乡月亮的美,表达了“月是故乡明”的思乡之情。

第二部分(2~6段):写了月下故乡的山、水,以及离开故乡后在各地看到的月亮。

第三部分(7段):抒发了强烈的思乡之情。

课文解读

作者为什么以“月是故乡明”这句诗为题?题目妙在哪里?

“月是故乡明”出自唐代诗人杜甫《月夜忆舍弟》一诗。诗的上一句是“露从今夜白”,这两句诗的意思是“今天是白露节,更思念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮”。

课文解读

作者以诗句为题,使得文章富有诗意及画面感,含蓄地表达了文章的主旨——望月思乡,还点明了文章以“月”为线索。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

每个人都有个故乡,每个人的故乡都有个月亮。人人都爱自己故乡的月亮。

奠定感情基调,抒发对故乡月亮的喜爱。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

朗读课文第二部分,思考:作者回忆了哪些事情?表达了什么情感?

但是,如果只有孤零零一个月亮,未免显得有点儿孤单。因此……比如“山高月小”“三潭印月”,不可胜数。……因此,我在故乡望月,从来不同山联系。像苏东坡说的“月出于东山之上,徘徊于斗牛之间”,完全是我无法想象的。

内心感受:在故乡望月从来不同山联系

往事:回忆故乡的月亮

内心感受:美好、有趣

往事:回忆故乡的月亮-数星星、逮知了

至于水,我故乡的小村子到处都是……虽不能像洞庭湖“八月湖水平”那样有气派,但也颇有烟波浩渺之势。到了夏天,黄昏后,我躺在坑边场院的地上,数天上的星星。有时候在古柳下面点起篝火,然后上树一摇,成群的知了飞落下来,比白天用嚼烂的麦粒去粘要容易得多。

对故乡的思念

内心感受:诗性萌动

往事:回忆故乡的月亮-看月亮

“萌动”能换成“萌发”吗?

到了更晚的时候,我走到坑边,抬头看到晴空一轮明月,清光四溢,与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动。有时候在坑边玩很久,才回家睡觉。在梦中见到两个月亮叠在一起,清光更加晶莹澄澈。

我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动。

“萌”是萌芽、新生,“动”是悸动,“萌动”表现了“我”在儿时生发出的对美的感悟和领会。

“萌发”比喻事物发生,没有悸动之意。

“萌动”更好

作者明明是在回忆故乡的月亮为什么写这些童年趣事呢?

这些童年趣事也是围绕着月亮来写的,通过回忆这些往事更能表达作者对故乡的眷恋和思念。

数星星、捉知了、看月亮、梦月亮等。

表达了对童年和故乡的无限怀念之情。

作者回忆了哪些事情?

表达了什么情感?

我在故乡只待了六年,以后就离乡背井,漂泊天涯。在济南住了十多年,在北京度过四年,又回到济南待了一年,然后在欧洲住了近十一年,又回到北京,到现在已经四十多年了。

离乡背井,

漂泊天涯

1911

1917

1930

1934

1935

1946

无忧无虑的童年时光

日寇侵华,因此还辍学一年

大学求学一心读书

回济南教书,考取德国交换生

时逢第二次世界大战,生活困苦,思乡心切

历经坎坷,终成一代大家

山东临清季老出生

投奔叔父济南求学

考取清华赴京读书

清华毕业回济教书

结束任教出国留学

留德十年辗转回国

“后来战火蔓延,德国四面被封锁,供应日趋紧张。我天天挨饿,夜夜做梦,梦到中国的花生米。”

——选自季羡林《留德十年》

从作者的经历中,你感受到了什么?

从作者的经历中,我们深切地感受到他常年漂泊在外、远离故乡的孤独与无奈。

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

内心感受:美妙绝伦

往事:看世界其他地方的月亮

作者游历的地方风景各异,月亮更是“美妙绝伦”,为下文思念故乡的小月亮做了铺垫。

在这期间,我曾到过将近三十个国家,看到过许许多多的月亮。在风光旖旎的瑞士莱芒湖上,在无边无垠的非洲大沙漠中,在碧波万顷的大海中,在巍峨雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。

排比

瑞士莱芒湖

非洲大沙漠上的月亮

大海上的月亮

高山上的月亮

内心感受:别处的月亮再美也比不上家乡的月亮。

但是,看到它们,我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下,我感到这些广阔世界的大月亮,无论如何比不上我那心爱的小月亮。不管我离开故乡多远,我的心立刻就飞回去了。我的小月亮,我永远忘不掉你!

对故乡的思念

第5自然段作者运用了什么写作方法?你从中体会到了作者怎样的情感?

世界各地的月亮

故乡的月亮

美妙绝伦

小月亮

对比

热爱家乡,眷恋家乡

作者为什么用“小”字来修饰故乡的月亮?读到这样的称呼,你有什么感受?

首先,这个“小月亮”是相对于作者看到的世界各地的“大月亮”而言的,在故乡看到的月亮自然是“小月亮”。

其次,联系生活我们知道,人们愿意在特别喜欢的事物前加“小”字,如“小猫”“小兔子”,作者深深地爱着故乡的月亮,所以称故乡的月亮为“小月亮”。

这个称呼,使我感受到作者心中充满了对故乡月亮的喜爱之情,故乡的月亮在他笔下显得特别可爱。

默读课文,借助思维导图,找一找作者以“月”为线索,写了哪些童年往事和成年经历?

月

童年往事

成长经历

数星星

异乡望月

捉知了

看月亮

梦月亮

朗润园赏月

第一部分(1段)

第二部分第一层(2~4段)

第二部分第二层(5~6段)

第三部分(7段)

月是故乡明,我什么时候能够再看到故乡的月亮啊!

这句话有什么作用?表达了作者的什么情感?

1.“月是故乡明”照应题目,起到了画龙点睛的作用。这句话表达了作者对故乡月亮的无限怀念之情。

2.与开头相呼应,再次表达对故乡的思念与向往。

结构图示

结构图示

开篇引题

文中述题

人人爱故乡的月亮

月是故乡明

篇末点题

童年往事:数星星 捉知了

看月亮 梦月亮

成年经历:异乡望月 朗润园赏月

皎皎明月

浓浓乡情

月是故乡明

主题概括

返 回

《月是故乡明》以其特有的清新、自然的笔调向我们展现了 ,

, ,给人一种亲切的感受,使我们感受到了作者

。

故乡那温馨的夜晚

那恬淡的明月

童话般美妙的童年

那深切的思乡之情

学习内容

谈谈阅读。

第三阶:方法学用

返 回

谈谈阅读

老师:本文的作者通过对故乡的描写及对由月亮想到的往事和经历的描写,表达了对故乡的思念之情。那么,怎样体会文章表达的思想感情呢

欢欢:可以依据文章的主要内容,体会作者的思想感情。作者的思想感情,主要是通过文章内容表现出来的,因而抓住了文章的主要内容,就能体会出作者的思想感情来。本文中作者就以“月”为线索,写了很多童年的趣事和成年后的经历,借着月亮表达对童年、对故乡深深的怀念之情。

乐乐:可以从直抒胸臆的语句和细节描写中体会课文表达的思想感情。阅读“童年趣事”部分时,借助直抒胸臆的语句,“我天天晚上乐此不疲,天天盼望黄昏早早来临”“我当时虽然还不懂什么叫诗兴,可觉得心中油然有什么东西在萌动”我们能感受到作者童年生活的快乐、美好。

在阅读“成年经历”时,可以通过对比,通过作者对朗润园赏月的细节描写,“一轮当空,月光闪耀于碧波之上,上下空蒙,一碧数顷,荷香远溢,宿鸟幽鸣”,感受作者表达的“月是故乡明”的思乡之情。

谈谈阅读

美美:可以依据文章的开头、结尾或点题的句子来体会文章的思想感情。因为有的文章的开头、结尾或点题的句子直接表达了作者强烈的感情。如本文的开篇:“每个人都有个故乡,每个人的故乡都有个月亮。人人都爱自己故乡的月亮。”结尾:“月是故乡明,我什么时候能够再看到故乡的月亮啊!”这些都直接表达了作者对故乡月亮的喜爱之情,以及强烈的思乡之情。

丽丽:可以在反复朗读与诵读中体会文章的思想感情。有效的朗读有助于更深入地把握文章的主要内容,体会文章的思想感情。一边读,一边想,在读中理解,在读中感悟,是小学阶段重要的学习方法。

谈谈阅读

老师:同学们说得非常好,此外,还可以依据含义深刻的语句、段落体会文章的思想感情。作者在表明自己的态度时,力求明朗、显豁,以便于读者和自己产生情感上的共鸣。有时为了取得意味深长的效果,作者不直接表情达意,而是采用比较含蓄的方法说出言外之情。对于蕴含在语句中的作者的情感,我们或者联系作者写作时特定的历史背景,或者联系文章的写作手法,或者联系文章的主要内容、中心意思和结构层次进行理解,尤其要联系句子或语段的上下文进行理解。

返 回

学习内容

随堂检测。

(1)下列加点字的读音完全正确的一组是( )。

(2)给下列加点的多音字注音。

(3)把词语补充完整,再选词填空。

(4)写出带有月亮的思乡诗句。

第四阶:课后练习

返 回

随堂检测

一、下列加点字的读音完全正确的一组是( )。

A.篝火(gōu) 旖旎(yí) 无垠(yín)

B.清澈(chè) 瑞士(ruì) 万顷(qīng)

C.浩渺(miǎo) 萌动(méng) 澄清(chéng)

D.巍峨(é) 点缀(zuì) 莱芒湖(lái)

C

随堂检测

二、给下列加点的多音字注音。

1.燕( )国在北楚在南,燕( )山飞雪天气寒。

2.燕( )子双飞寻故地,关山南北皆春天。

yān

yān

yàn

随堂检测

三、把词语补充完整,再选词填空。

山高月( ) 三潭( )月 清光四( ) 良辰美( )

( )此不疲 宿鸟( )鸣 碧波( )顷 ( )然大悟

1.听了老师的讲解后,我( )。

2.他每天都在实验室里摆弄那些瓶瓶罐罐,( )。

3.我们登上观海楼,向东——望,只见( ),渐入天际,真是太美了!

小

印

溢

景

乐

幽

万

恍

乐此不疲

碧波万顷

恍然大悟

随堂检测

四、写出带有月亮的思乡诗句。

1. 。

2. 。

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

返 回

学习内容

1.古诗积累

2.魂牵梦萦寄乡思——思乡诗歌名句

第五阶:课外拓展

返 回

课外拓展

月夜忆舍弟

[唐]杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

课外拓展

返 回

魂牵梦萦寄乡思——思乡诗歌名句

古往今来,许多文人墨客对思乡总是歌吟不绝。身在异乡,人们往往望月思乡,触景生乡情,睹物添乡愁。有时也会把浓浓的思乡之情寄予皎洁的明月,或是萧瑟的秋风,又或是一封封家书,字里行间表现出客居他乡的游子漂泊凄凉的心境,以及对家乡、亲人的思念之情。

思乡诗中常用的意象有明月、家书、佳节、秋等。抒怀的形式也不拘一格,同样是思乡,有的望月思乡,如“举头望明月,低头思故乡”(李白《静夜思》);有的寄家书报平安,如“烽火连三月,家书抵万金”(杜甫《春望》);有的每逢佳节思乡情更切,如“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”(王维《九月九日忆山东兄弟》);有的逢秋增添无尽乡愁,如“复恐匆匆说不尽,行人临发又开封”(张籍《秋思》)。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地