15自相矛盾 课件(52张PPT)

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

15 自相矛盾

第一阶:课前预习

学习内容

1.有感情地朗读课文。

2.作者介绍。

3.认写生字、词语。

课文大意

本文讲述了楚国有个卖矛和盾的人,他在夸耀自己的矛和盾时言过其实、前后抵触,结果不能自圆其说的事。

作者简介

生平简介:韩非(约前280—前233),战国末期韩国人,荀子的学生,后世称他为韩非子。当时韩国很弱,常受邻国的欺凌,他多次向韩王提出强国的计策,但未被采纳。韩非作为韩国的使臣来到秦国,受到秦王嬴政的重视,后因李斯、姚贾谗害,自杀于狱中。

主要成就:战国末期哲学家,法家主要代表人物。

主要作品:《韩非子》。

会认字

吾盾之坚 弗能应也 夫

wú

fú

fú

会写字

矛

盾

誉

吾

wú

yù

máo

dùn

结构:

部首:

上下结构

言

书写指导

誉

“兴”罩住“言”。第二笔点写在坚中线;撇、捺伸至下半格。“言”点写在横中线上侧的竖中线上,“口”略扁,宽度与“言”的首横相当。

“弗”读fú,不读 fó;

“吾”读wú,不读wǔ。

易读错

易错提示

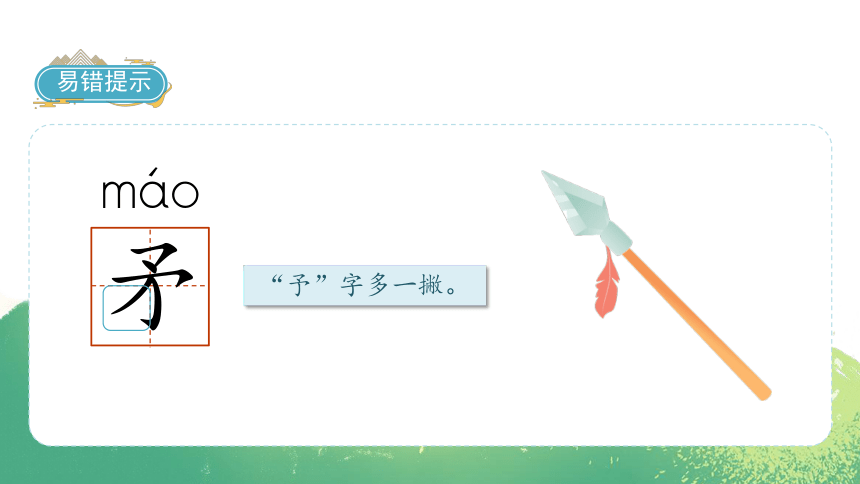

矛

“予”字多一撇。

máo

易错提示

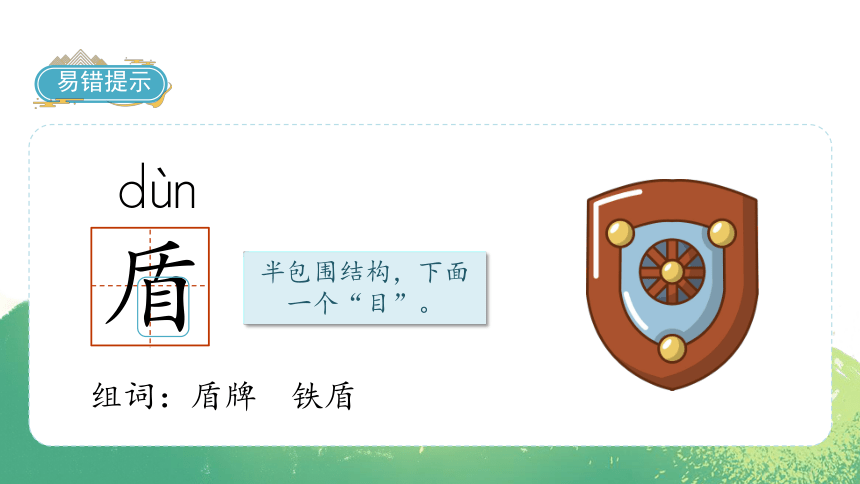

盾

半包围结构,下面一个“目”。

dùn

组词:盾牌 铁盾

多音字

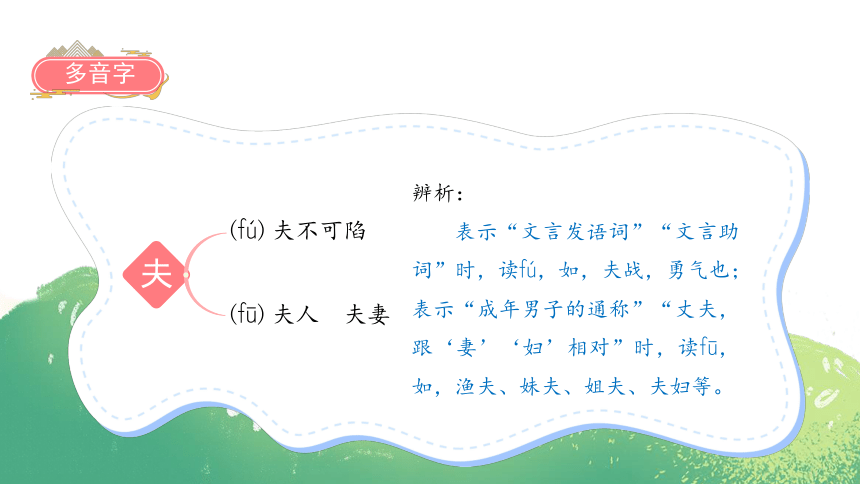

夫

(fū)

夫人 夫妻

(fú)

夫不可陷

辨析:

表示“文言发语词”“文言助词”时,读fú,如,夫战,勇气也;表示“成年男子的通称”“丈夫,跟‘妻’‘妇’相对”时,读fū,如,渔夫、妹夫、姐夫、夫妇等。

词语听写

荣誉 吾辈 自相矛盾

理解词语

[鬻]卖。

[誉]在这里是“夸耀”的意思。

[陷]刺破。

[或]有的人。

[夫]放在句首,表示将发议论。

[同世而立]同时存在。

学习内容

1.“自相矛盾”这个成语是什么意思?

2.用自己的话讲讲这个故事。

3.说说“其人弗能应也”的原因。

第二阶:阅读理解

根据下面的朗读要求,自由朗读课文。

要求:

1.正确、流利地朗读课文。

2.注意断句,读出古文的韵味。

整体感知

课文解读

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之曰:“吾盾/之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛/之利,于物/无不陷也。”或/曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与无不陷之矛,不可/同世而立。

yù

yù

自 相 矛 盾

根据划分节奏读

课文解读

再读课文,说一说:

楚国人是怎样夸耀他的盾与矛的?

为什么“其人弗能应”?

从这篇课文中,你明白了什么道理?

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

卖

人

坚固

穿透

锋利、锐利

上文:楚国有一个卖盾牌和长矛的人。

下文:我的盾牌坚固得什么东西都无法穿透。

联系上下文,猜测加点字的意思。

夸赞,夸耀

一起解句意。

句意:楚国有个卖盾和矛的人,夸耀他的盾说:“我的盾非常坚固,没有什么东西能刺破它。”又夸耀他的矛说:“我的矛非常锋利,没有它不能刺破的东西。”

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

有人

用

怎么样

上文:有人说:“用您的长矛刺您的盾牌,会怎么样呢?”

联系上下文,猜测加点字的意思。

为什么“其人弗能应”?

因为世上没有牢不可破的盾,也没有坚不可摧的矛,这个楚国人片面夸大了矛和盾的作用,结果出现了自己说的话前后抵触的尴尬局面,所以“弗能应”。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发议论

陷:穿透。

上文:穿不透的盾牌和什么都能穿透的长矛。

联系上下文,猜测加点字的意思。

存在

一起解句意。

句意:有人说:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不上来了。什么矛都无法刺破的盾与什么盾都能刺破的矛,不能同时出现在一起。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

分小组讨论:课文中人物的思维过程是怎样的?

自相矛盾

吾盾之坚,物莫能陷也。

吾矛之利,

于物无不陷也。

夸大到绝对化

夸大到绝对化

自相矛盾

以子之矛,陷子之盾,何如?

哑口无言 瞠目结舌

无地自容 面红耳赤

无言以对 洋相百出

呆若木鸡 目瞪口呆

你想到了用什么词语来形容此时的楚人呢?

从这篇课文中,你明白了什么道理?

自相矛盾:

比喻说话做事前后抵触,不能自圆其说。

办事必须实事求是,不要故意夸大。

试着用自己的话讲讲这个故事。

结构图示

自相矛盾

矛——利(无不陷)

盾——坚(莫能陷)

故事

说话要实事求是

做事要前后相应

不可同世而立

结论

主题概括

这篇课文是一则文言文______故事,课文主要讲了一个卖_______的人,夸赞_____________,他说的话____________________________。这个故事告诉我们_______________________________________________________。

寓言

矛和盾

自己的矛和盾

前后互相抵触,不能自圆其说

说话要前后一致,实事求是,不能夸夸其谈,自相矛盾

学习内容

下面加点的“之”字分别是什么意思?

第三阶:方法学用

下面加点的“之”字分别是什么意思?

1.誉之日。

2.吾盾之坚。吾矛之利。

3.以子之矛陷子之盾。

“之”字的意思分别是:

1.代词。这里指代盾。

2.用在主谓结构之间,不必译出。

3.结构助词,相当于“的”。

第三阶:方法学用

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)按要求填空。

(2)辨字组词。

(3)写出下列加点字的释义。

第四阶:课后练习

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

首先借助课文注音和注释,一边朗读课文,一边了解课文大意,试着在句中停顿处作记号。然后细读课文,在理解的基础上进而达到正确、流利地朗读课文的要求。借助“誉”字,引导学生读出卖者夸耀他的盾和矛时的得意心理;借助“何如?”这一问句,读出围观者质问中所带的嘲讽语气;借助“夫”字在句首的作用,读出耐人寻味、发人深省的语气。

老师来指导

正确、流利地朗读课文。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

答案供参考

正确、流利地朗读课文。

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又/誉其矛曰:“吾矛/之利,于物/无不陷也。”或曰:“以子之矛/陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与/无不陷之矛,不可/同世而立。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

在了解课文大意的基础上,把课文分成两个层次,分别记住大意:先讲一个楚国人过分夸耀自己所卖的矛和盾而不能自圆其说的事;接着由此引发议论,坚不可破的盾和无坚不摧的矛是不可能同时存在的;最后把理解和背诵结合起来。

老师来指导

背诵课文。

联系上下文,猜测加点字的意思。

课后习题2

加点字“誉”“弗”“立”的意思与现代汉语中的意思基本相同。“誉”和“立”两个字,可以先查工具书,了解它们的义项,然后联系上下文猜测它们在句中的意思。“弗”字,可先联系上下文中卖者和围观者的对话猜测句子的大意,即卖者答不上来,进而猜出“弗”的意思是“不”。

老师来指导

誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。” 其人弗能应也。 不可同世而立。

联系上下文,猜测加点字的意思。

课后习题2

“誉”是“夸耀”的意思。

“弗”是“不”的意思。

“立”是“存在”的意思。

答案供参考

誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

其人弗能应也。

不可同世而立。

想一想:“其人弗能应也”的原因是什么?

课后习题3

对“其人弗能应也”的原因的探究,需要在理解课文大意的基础上,结合前文卖者和围观者的对话进行。思考围观者问了什么,他为什么会这样问,进而明白,正是因为卖者发现自己前后说法之间是有冲突的,所以面对围观者的质问无法应答,由此理解本文的寓意,即说话做事要前后相应,不要像卖者这样自相矛盾。

老师来指导

想一想:“其人弗能应也”的原因是什么?

课后习题3

原因是卖矛和盾的人所说的话自相矛盾。

答案供参考

用自己的话讲讲这个故事。

课后习题4

要想把寓言故事讲清楚,首先要弄懂每句话的意思,弄清每句话都说了什么内容,然后用自己的话讲讲这个故事。为了把故事讲得更吸引人,可以通过合理想象为故事增加一些生动的情节。比如,可以想象卖者来到闹市叫卖的场景;或者根据插图,想象卖者和围观者对话时的神态、动作以及两个人的心理活动;还可以想象卖者受质问“弗能应”后的表现和围观者的表现。总之,要展开丰富的想象,把故事内容讲得更丰富。

老师来指导

用自己的话讲讲这个故事。

课后习题4

楚国有一个人,到集市上去卖盾和矛。他举起他的盾,向大家夸口说:“我的盾,是世界上最坚固的,无论怎样尖锐的东西都不能刺破它。”接着,他又拿起他的矛,夸起来:“我的矛,是世界上最锋利的,无论多么坚固的东西都会被它刺破。”这时,一个看客上前问道:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎样呢?” “这……”卖盾和矛的人被问得哑口无言。这个故事告诉我们:不能被刺破的盾和什么都能刺破的矛,是不可能同时存在的。

答案供参考

随堂检测

一、按要求填空。

“夫”表示“文言发语词”或“文言助词”时,读( ), 如:夫战,勇气也;表示“成年男子的通称”或“丈夫,跟‘妻’‘妇’相对”时,读( ),可组词为( )、( )。

fú

fū

夫妻

夫妇

随堂检测

二、辨字组词。

矛( ) 盾( ) 誉( )

茅( ) 质( ) 誊( )

矛盾

茅屋

盾牌

品质

荣誉

誊写

随堂检测

三、写出下列加点字的释义。

1.楚人有鬻盾与矛者。

2.誉之日。

3.吾盾之坚。

4.物莫能陷也。

5.其人弗能应也。

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

卖

夸耀

说

坚固

没有什么

我

刺破

不

回答

学习内容

1.国学积累。

2.来源于寓言故事的成语。

3.富含思维的小故事

第五阶:课外拓展

千里之堤,溃于蚁穴。

出处——《韩非子·喻老》:“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚。”

意思:千里的长堤,由于一个小小的蚂蚁洞而溃决。比喻不注意微小的隐患或毛病,会酿成大祸或造成重大损失。

国学积累

第五阶:课外拓展

来源于寓言故事的成语

亡羊补牢:丢失了羊,就修补羊圈。

比喻出了差错,及时设法补救。

南辕北辙:本想往南,而车却向北行。

比喻行动跟目的相反。

狐假虎威:狐狸借着老虎的威风去吓唬其他野兽。比喻倚仗别人的势力来欺压或吓唬人。

郑人买履:只知生搬教条而不参考实际情况的做法。

国学积累

第五阶:课外拓展

富含思维的小故事

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老夫至曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

译文:鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。正当他无计可施的时候,有个老人来到这里说:“我并不是圣贤,只不过是见到的事情多了,为什么不用锯子将长竿从中截断后进入城门呢? ”那个鲁国人于是依照老人的办法将长竿子截断了。

第五阶:课外拓展

启示:执长竿入城门者做事死板,不会思考,不懂变通。老人自作聪明,好为人师。这个故事告诉人们一个道理:思维要灵活,不要片面与固执,不懂变通。

课外拓展

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

15 自相矛盾

第一阶:课前预习

学习内容

1.有感情地朗读课文。

2.作者介绍。

3.认写生字、词语。

课文大意

本文讲述了楚国有个卖矛和盾的人,他在夸耀自己的矛和盾时言过其实、前后抵触,结果不能自圆其说的事。

作者简介

生平简介:韩非(约前280—前233),战国末期韩国人,荀子的学生,后世称他为韩非子。当时韩国很弱,常受邻国的欺凌,他多次向韩王提出强国的计策,但未被采纳。韩非作为韩国的使臣来到秦国,受到秦王嬴政的重视,后因李斯、姚贾谗害,自杀于狱中。

主要成就:战国末期哲学家,法家主要代表人物。

主要作品:《韩非子》。

会认字

吾盾之坚 弗能应也 夫

wú

fú

fú

会写字

矛

盾

誉

吾

wú

yù

máo

dùn

结构:

部首:

上下结构

言

书写指导

誉

“兴”罩住“言”。第二笔点写在坚中线;撇、捺伸至下半格。“言”点写在横中线上侧的竖中线上,“口”略扁,宽度与“言”的首横相当。

“弗”读fú,不读 fó;

“吾”读wú,不读wǔ。

易读错

易错提示

矛

“予”字多一撇。

máo

易错提示

盾

半包围结构,下面一个“目”。

dùn

组词:盾牌 铁盾

多音字

夫

(fū)

夫人 夫妻

(fú)

夫不可陷

辨析:

表示“文言发语词”“文言助词”时,读fú,如,夫战,勇气也;表示“成年男子的通称”“丈夫,跟‘妻’‘妇’相对”时,读fū,如,渔夫、妹夫、姐夫、夫妇等。

词语听写

荣誉 吾辈 自相矛盾

理解词语

[鬻]卖。

[誉]在这里是“夸耀”的意思。

[陷]刺破。

[或]有的人。

[夫]放在句首,表示将发议论。

[同世而立]同时存在。

学习内容

1.“自相矛盾”这个成语是什么意思?

2.用自己的话讲讲这个故事。

3.说说“其人弗能应也”的原因。

第二阶:阅读理解

根据下面的朗读要求,自由朗读课文。

要求:

1.正确、流利地朗读课文。

2.注意断句,读出古文的韵味。

整体感知

课文解读

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之曰:“吾盾/之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛/之利,于物/无不陷也。”或/曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与无不陷之矛,不可/同世而立。

yù

yù

自 相 矛 盾

根据划分节奏读

课文解读

再读课文,说一说:

楚国人是怎样夸耀他的盾与矛的?

为什么“其人弗能应”?

从这篇课文中,你明白了什么道理?

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

卖

人

坚固

穿透

锋利、锐利

上文:楚国有一个卖盾牌和长矛的人。

下文:我的盾牌坚固得什么东西都无法穿透。

联系上下文,猜测加点字的意思。

夸赞,夸耀

一起解句意。

句意:楚国有个卖盾和矛的人,夸耀他的盾说:“我的盾非常坚固,没有什么东西能刺破它。”又夸耀他的矛说:“我的矛非常锋利,没有它不能刺破的东西。”

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

有人

用

怎么样

上文:有人说:“用您的长矛刺您的盾牌,会怎么样呢?”

联系上下文,猜测加点字的意思。

为什么“其人弗能应”?

因为世上没有牢不可破的盾,也没有坚不可摧的矛,这个楚国人片面夸大了矛和盾的作用,结果出现了自己说的话前后抵触的尴尬局面,所以“弗能应”。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

放在句首,表示将发议论

陷:穿透。

上文:穿不透的盾牌和什么都能穿透的长矛。

联系上下文,猜测加点字的意思。

存在

一起解句意。

句意:有人说:“用你的矛刺你的盾,会怎么样呢?”那个人回答不上来了。什么矛都无法刺破的盾与什么盾都能刺破的矛,不能同时出现在一起。

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

分小组讨论:课文中人物的思维过程是怎样的?

自相矛盾

吾盾之坚,物莫能陷也。

吾矛之利,

于物无不陷也。

夸大到绝对化

夸大到绝对化

自相矛盾

以子之矛,陷子之盾,何如?

哑口无言 瞠目结舌

无地自容 面红耳赤

无言以对 洋相百出

呆若木鸡 目瞪口呆

你想到了用什么词语来形容此时的楚人呢?

从这篇课文中,你明白了什么道理?

自相矛盾:

比喻说话做事前后抵触,不能自圆其说。

办事必须实事求是,不要故意夸大。

试着用自己的话讲讲这个故事。

结构图示

自相矛盾

矛——利(无不陷)

盾——坚(莫能陷)

故事

说话要实事求是

做事要前后相应

不可同世而立

结论

主题概括

这篇课文是一则文言文______故事,课文主要讲了一个卖_______的人,夸赞_____________,他说的话____________________________。这个故事告诉我们_______________________________________________________。

寓言

矛和盾

自己的矛和盾

前后互相抵触,不能自圆其说

说话要前后一致,实事求是,不能夸夸其谈,自相矛盾

学习内容

下面加点的“之”字分别是什么意思?

第三阶:方法学用

下面加点的“之”字分别是什么意思?

1.誉之日。

2.吾盾之坚。吾矛之利。

3.以子之矛陷子之盾。

“之”字的意思分别是:

1.代词。这里指代盾。

2.用在主谓结构之间,不必译出。

3.结构助词,相当于“的”。

第三阶:方法学用

学习内容

1.课后习题。

2.随堂检测。

(1)按要求填空。

(2)辨字组词。

(3)写出下列加点字的释义。

第四阶:课后练习

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

首先借助课文注音和注释,一边朗读课文,一边了解课文大意,试着在句中停顿处作记号。然后细读课文,在理解的基础上进而达到正确、流利地朗读课文的要求。借助“誉”字,引导学生读出卖者夸耀他的盾和矛时的得意心理;借助“何如?”这一问句,读出围观者质问中所带的嘲讽语气;借助“夫”字在句首的作用,读出耐人寻味、发人深省的语气。

老师来指导

正确、流利地朗读课文。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

答案供参考

正确、流利地朗读课文。

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又/誉其矛曰:“吾矛/之利,于物/无不陷也。”或曰:“以子之矛/陷子之盾,何如?”其人/弗能应也。夫/不可陷之盾/与/无不陷之矛,不可/同世而立。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

课后习题1

在了解课文大意的基础上,把课文分成两个层次,分别记住大意:先讲一个楚国人过分夸耀自己所卖的矛和盾而不能自圆其说的事;接着由此引发议论,坚不可破的盾和无坚不摧的矛是不可能同时存在的;最后把理解和背诵结合起来。

老师来指导

背诵课文。

联系上下文,猜测加点字的意思。

课后习题2

加点字“誉”“弗”“立”的意思与现代汉语中的意思基本相同。“誉”和“立”两个字,可以先查工具书,了解它们的义项,然后联系上下文猜测它们在句中的意思。“弗”字,可先联系上下文中卖者和围观者的对话猜测句子的大意,即卖者答不上来,进而猜出“弗”的意思是“不”。

老师来指导

誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。” 其人弗能应也。 不可同世而立。

联系上下文,猜测加点字的意思。

课后习题2

“誉”是“夸耀”的意思。

“弗”是“不”的意思。

“立”是“存在”的意思。

答案供参考

誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

其人弗能应也。

不可同世而立。

想一想:“其人弗能应也”的原因是什么?

课后习题3

对“其人弗能应也”的原因的探究,需要在理解课文大意的基础上,结合前文卖者和围观者的对话进行。思考围观者问了什么,他为什么会这样问,进而明白,正是因为卖者发现自己前后说法之间是有冲突的,所以面对围观者的质问无法应答,由此理解本文的寓意,即说话做事要前后相应,不要像卖者这样自相矛盾。

老师来指导

想一想:“其人弗能应也”的原因是什么?

课后习题3

原因是卖矛和盾的人所说的话自相矛盾。

答案供参考

用自己的话讲讲这个故事。

课后习题4

要想把寓言故事讲清楚,首先要弄懂每句话的意思,弄清每句话都说了什么内容,然后用自己的话讲讲这个故事。为了把故事讲得更吸引人,可以通过合理想象为故事增加一些生动的情节。比如,可以想象卖者来到闹市叫卖的场景;或者根据插图,想象卖者和围观者对话时的神态、动作以及两个人的心理活动;还可以想象卖者受质问“弗能应”后的表现和围观者的表现。总之,要展开丰富的想象,把故事内容讲得更丰富。

老师来指导

用自己的话讲讲这个故事。

课后习题4

楚国有一个人,到集市上去卖盾和矛。他举起他的盾,向大家夸口说:“我的盾,是世界上最坚固的,无论怎样尖锐的东西都不能刺破它。”接着,他又拿起他的矛,夸起来:“我的矛,是世界上最锋利的,无论多么坚固的东西都会被它刺破。”这时,一个看客上前问道:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎样呢?” “这……”卖盾和矛的人被问得哑口无言。这个故事告诉我们:不能被刺破的盾和什么都能刺破的矛,是不可能同时存在的。

答案供参考

随堂检测

一、按要求填空。

“夫”表示“文言发语词”或“文言助词”时,读( ), 如:夫战,勇气也;表示“成年男子的通称”或“丈夫,跟‘妻’‘妇’相对”时,读( ),可组词为( )、( )。

fú

fū

夫妻

夫妇

随堂检测

二、辨字组词。

矛( ) 盾( ) 誉( )

茅( ) 质( ) 誊( )

矛盾

茅屋

盾牌

品质

荣誉

誊写

随堂检测

三、写出下列加点字的释义。

1.楚人有鬻盾与矛者。

2.誉之日。

3.吾盾之坚。

4.物莫能陷也。

5.其人弗能应也。

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

卖

夸耀

说

坚固

没有什么

我

刺破

不

回答

学习内容

1.国学积累。

2.来源于寓言故事的成语。

3.富含思维的小故事

第五阶:课外拓展

千里之堤,溃于蚁穴。

出处——《韩非子·喻老》:“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚。”

意思:千里的长堤,由于一个小小的蚂蚁洞而溃决。比喻不注意微小的隐患或毛病,会酿成大祸或造成重大损失。

国学积累

第五阶:课外拓展

来源于寓言故事的成语

亡羊补牢:丢失了羊,就修补羊圈。

比喻出了差错,及时设法补救。

南辕北辙:本想往南,而车却向北行。

比喻行动跟目的相反。

狐假虎威:狐狸借着老虎的威风去吓唬其他野兽。比喻倚仗别人的势力来欺压或吓唬人。

郑人买履:只知生搬教条而不参考实际情况的做法。

国学积累

第五阶:课外拓展

富含思维的小故事

执竿入城

鲁有执长竿入城门者,初竖执之,不可入,横执之,亦不可入,计无所出。俄有老夫至曰:“吾非圣人,但见事多矣!何不以锯中截而入?”遂依而截之。

译文:鲁国有个拿着长长的竿子进入城门的人,起初竖立起来拿着它,不能进入城门,横过来拿着它,也不能进入城门,实在想不出办法来了。正当他无计可施的时候,有个老人来到这里说:“我并不是圣贤,只不过是见到的事情多了,为什么不用锯子将长竿从中截断后进入城门呢? ”那个鲁国人于是依照老人的办法将长竿子截断了。

第五阶:课外拓展

启示:执长竿入城门者做事死板,不会思考,不懂变通。老人自作聪明,好为人师。这个故事告诉人们一个道理:思维要灵活,不要片面与固执,不懂变通。

课外拓展

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地